Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall von A.D. Manz

- Sprache: Deutsch

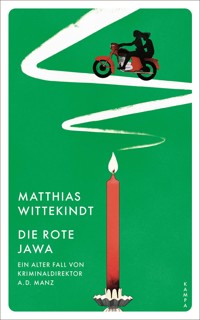

Bei Familie Manz gibt es Heiligabend weder Gans noch Karpfen, sondern Milchhähnchen. Und mit dem Duft des Weihnachtsessens kommen die Erinnerungen zurück - an den heißen Sommer 1961, den der sechzehnjährige Manz im mecklenburgischen Klein-Glevitz verbrachte, um bei der Freiwilligen Feuerwehr auszuhelfen. Alles ist wieder da: Onkel Jochen, der ihn auf der Fahrt von Berlin nach Klein-Glevitz in seinem nagelneuen Cabrio über Politik belehrte und mit Kondomen versorgte, die siebzehnjährige Maja auf ihrer roten Jawa, der Brand auf dem Pannwitz'schen Hof, bei dem ein Ehepaar ums Leben kam und der so etwas wie Manz' allererster Fall gewesen ist. Dass am Ende jenes Sommers die Berliner Mauer gebaut wurde, rückt nachträglich alles in ein anderes Licht. Auch jahrzehntelang verdrängte Familienkonflikte kommenin diesen Weihnachtstagen wieder an die Oberfläche, und Manz' Enkel Matti verlangt von seinem Großvater Erklärungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Matthias Wittekindt

Die rote Jawa

Ein alter Fall von Kriminaldirektor a. D. Manz

Roman

Kampa

Blautanne oder serbische Fichte

Das Haus war alt.

Davon abgesehen war es kein Haus, eher ein Stall. Eine Geburtsstätte war es auch. Und es hatte eine Beleuchtung. Fünfzehn Watt. Die Birne wurde von hinten her unter dem Giebel eingeschraubt. Es war noch eine mit Glühwendel, denn der Stall von Bethlehem war sehr alt. Wohl volle siebzig Jahre hatte er auf dem Buckel.

Der kleine Manz – ein paar Tannennadeln hingen an den Ärmeln seines alten Pullovers – hatte davorgelegen, das aus heller Esche geschnitzte Baby sachte berührt und sich alles vorgestellt.

Die Kälte vor allem, denn das Jesuskind wurde ja um Weihnachten herum geboren.

Es war eine zwielichtige Situation. Eigentlich sogar eine trilichtige. Trilichtig ist ein selten gebrauchtes Wort, es ist hier aber das richtige, weil der kleine Manz natürlich wusste, dass er es mit etwas Unechtem zu tun hatte, das irgendwer gebastelt hatte. Ähnlich wie eine Geschichte zum Beispiel.

Hinter diesem dritten Licht der unechten Situation zeigte sich etwas Zwielichtiges, das einen Jungen mit elf Jahren durchaus beschäftigen konnte. Es war nämlich einerseits so, dass der Stall mit seinem getrockneten Moos und all den hineingestellten Tieren und Menschen überaus gemütlich aussah. Dazu kam noch der Besuch von drei Gästen, die eindeutig bester Stimmung waren, da zwei von ihnen gerade die geschnitzte Hand zum Gruß hoben und alle drei Geschenke dabeihatten.

Aber da galt auch etwas anderes, der kleine Manz erspürte das schnell.

Arme Leute, die im Stall.

Der Gedanke an Armut hing mit der Kälte zusammen, denn die Wände waren dünn, einen Ofen gab es nicht, und auf dem Dach lag Schnee. Dass er aus Watte gefertigt war, spielte keine Rolle.

Manz kannte die Kälte.

Er kannte auch dicke Pullover, lange Unterhosen und zweimal Socken übereinander, weil … in den ersten Jahren hatten er und seine Mutter in der Baumbachstraße gelebt, wo der Ofen nicht richtig zog. Und zu viele Kohlen, darum hatte ihn seine stets in diversen Berufen tätige Mutter ja immer eindringlich gebeten, sollte er nicht reinstecken.

»Denk dran, das kostet alles Geld.« Der Satz war häufig gefallen.

Daran mag es gelegen haben.

Etwas Heißes und Kreisendes bildete sich im Kopf des kleinen Manz.

War es Zorn? Ein scharf treibendes Gefühl für Gerechtigkeit und das Gegenteil von Gerechtigkeit?

Natürlich, man soll in das Verhalten eines Elfjährigen nicht zu viel hineinlegen, aber zu sehen war dann eben doch, dass der kleine Manz nach einiger Zeit seine Fäuste ballte, die Lippen scharf aufeinanderpresste und die drei Gäste auf ihren Reittieren missmutig ansah.

Traurig.

Irgendwie schien der kleine Manz plötzlich etwas gegen die Heiligen Drei Könige mit ihren goldenen Kronen und Purpurdecken zu haben. Er stand eindeutig auf der Seite von Maria, Joseph und dem Jesuskind. Warum hatten diese reichen Leute sie einfach dort gelassen? In der kalten Hütte.

Zum Glück verflog das missmutige Gefühl schnell, denn er und seine Mutter waren im Herbst 1954 umgezogen, wohnten also seit zwei Jahren nicht mehr in der Baumbachstraße, und die Milchhähnchen im Herd begannen zu duften.

Davon abgesehen lag Bethlehem ja auch nicht sehr weit im Norden. Der kleine Manz hatte die Stadt in seinem uralten Diercke Weltatlas nachgeschlagen und mit Bleistift und Lineal eine horizontale Linie nach links gezogen. Ja, und da kratzte er bereits an Ägypten entlang und an Libyen. Bei Tunesien, Algerien und Marokko kam er schon recht weit ins Landesinnere. Und dass da die glühheiße Wüste war, wusste er von seiner Mutter, die ihn hin und wieder am Küchentisch damit amüsierte, dass sie Landkarten deutete und gefärbten Flächen, Linien und Schraffuren Leben einhauchte.

Schnee in der Wüste? Ein Widerspruch, den es aufzuklären galt.

»Woher kommt eigentlich der Schnee in Bethlehem?«, fragte er Onkel Jochen.

»Welcher Schnee?«

»Der zu Weihnachten.«

Onkel Jochen zeigte sich zunächst etwas irritiert. »Na draußen liegt doch zu Weihnachten oft Schnee. Und hier oben, bei euch in Pankow, ist der sogar liegen geblieben.«

»Schon, aber Bethlehem ist nicht Pankow, oder? Das liegt in der Wüste.«

»Richtig. Aber du darfst eins nicht vergessen: In der Wüste wird es nachts sehr kalt.«

»Ach, so ist das gemeint.«

»Kommst du, Jochen?«, rief in diesem Moment Manz’ Mutter aus der Küche. »Ich glaube, die Milchhähnchen möchten nicht länger im Backofen bleiben, aber das musst du entscheiden.«

Der kleine Manz sah alles ganz genau: Onkel Jochen ging Richtung Küche, und noch ehe er den Durchgang erreicht hatte, kam ihm die Mutter entgegen. Sie wies, als ob das nötig gewesen wäre, in Richtung des Herds.

Während Onkel Jochen nun mit den Worten: »Dann wollen wir mal sehen, wie es steht« die Küche betrat, also quasi im Vorbeigehen, fasste er die Mutter an der Taille. Einfach so. Sie gab dem leichten Zug, der dabei entstand, nach, bog sich in der Mitte ein wenig durch, blickte weihnachtlich funkelnd und sagte: »Also wirklich.«

Manz’ Mutter trug an diesem Weihnachtsabend 1956 ein gelbes, eng tailliertes Kleid, das höchstens ein Fünftel ihrer Waden bedeckte. Wie im Sommer, dachte der kleine Manz. Außerdem war sie mehr als sonst zurechtgemacht. Und obwohl seine Mutter für ihn natürlich etwas Alltägliches war wie sein Schulbrot, sein Fahrrad, sein Freund Richard oder Herr Rossberg, fand er, dass sie heute pfundig aussah. Wenn nicht gar dufte! Und so stellte er sich vor, wie es wohl auf die Leute hier in Pankow wirken würde, sähe man sie in dem Kleid im Sommer auf ihrem knallroten Fahrrad durch den Bürgerpark rauschen.

Nach dem Weihnachtsessen durfte der kleine Manz die großen Geschenke auspacken. Von seiner Mutter bekam er einen dunkelblauen Pullover. Mit einem weißen Bruststreifen, ähnlich wie ihn der Skifahrer Toni Sailer trug.

»Und? Freust du dich?«, fragte sie, nachdem sie mit Zupfen, Richten und Ziehen festgestellt hatte, dass er passte.

»Hm.«

»Du freust dich nicht?«

»Doch.«

Von Onkel Jochen gab es drei Weichen …

»Oh!«

… vierzehn Kurven und zwölf Geraden.

»Genau die brauchte ich!«

Dazu einen Bahnhof …

»Oh!«

… und einen Bauernhof.

»Auch noch einen Bauernhof! Das ist ja …«

»Von Faller«, hatte Onkel Jochen in einem Tonfall gesagt, als wäre er ein Fachmann in dieser Sache.

»Ja, die von Faller sind gut.«

»Zum selber Zusammenkleben natürlich.«

Zu alldem gab es noch eine große Tüte voll mit Hühnern, Frauen, einem roten Moped sowie einem Schaffner.

Dank der Weichen konnte der kleine Manz den inneren Kreis, der durch ein untertunneltes Gebirge kurvte, an den äußeren Kreis – mit Moos bewachsenes Flachland – anschließen und den äußeren Kreis gleichzeitig um eine Abzweiggerade erweitern, die zum Bahnhof führte.

Neben dem Bahnhof, am Ende der Rampe, gab es nun einen von Frauen in städtischer Kleidung geführten Bauernhof, auf dem ausschließlich Hühner gehalten wurden.

Das Gebirge übrigens hatte Manz selber hergestellt. Und zwar indem er einen alten Bettbezug in Gips getränkt und dann so zurechtgebogen und geknittert hatte, wie er es brauchte. Dieses Gebirge sah wahrlich überzeugend aus, hatte aber den Nachteil, dass es beim Transport ziemlich krümelte.

Das alles erklärte allerdings noch lange nicht, warum alle, die er kannte, die Geburt von Christus mit Tannenbäumen feierten. Zwei Tage rätselte er. Dann trug er die Sache seiner Mutter vor, und die erklärte es ihm.

»Es geht darum, das Paradies darzustellen. Und im Paradies, das habe ich dir aber schon mal erklärt …«

»Da blüht es immerzu und ist frisch und grün.«

»Richtig.«

»Und da führt uns das Jesuskind hin?«

»So sagt man.«

»Wenn wir dran glauben! An das Gute. Und uns so benehmen, dass es anständig ist.«

»Ich sehe, du hast profundere Kenntnisse als dein Vater.«

Das war ein ziemlich sinnloser Satz, denn zu Manz gab es keinen Vater. Seine Mutter hatte, als er noch klein war, immer gesagt: »Er ist bei den Roten geblieben.« Jedenfalls hatte er sie so verstanden.

Da seine Mutter nicht gerne über seinen Vater sprach, hatte Manz seinen Klassenlehrer, Herrn Rossberg von der Wilhelm-Piek-Oberschule in Pankow, gefragt, was mit den Roten gemeint sein könnte.

»Damit meint sie die Rote Armee und will dir sagen, dass dein Vater, wie auch die Väter von Robert, Markus und Karin, in Russland gefallen ist. Gefallen heißt, er ist dort beim Überfall deutscher Soldaten auf das russische Volk ums Leben gekommen.«

Erst als er vierzehn war, hatte seine Mutter ihm die Wahrheit gesagt. Es war nicht die Rote Armee. Tot war sein Vater auch nicht. Es ging um eine Rothaarige. Für Manz’ Mutter allerdings war er tatsächlich gefallen. Oder eben gestorben. So war das gewesen. Manz hatte also keinen echten Vater, dafür aber Onkel Jochen.

Dr. Burmester, wie er offiziell hieß.

Urologe.

Und Dr. Burmester kam nicht nur aus dem Britischen Sektor, er hatte auch einen Patienten, der regelmäßig starke Schmerzmittel einer bestimmten Art benötigte und einen Laden betrieb, in dem Märklin-Eisenbahnen und all das Drumherum verkauft wurden. Oder eben getauscht. Gegen Schmerzmittel einer bestimmten Art. So einfach war das.

Onkel Jochen war zwar kein echter Onkel, kam seinen Pflichten aber nach. Im Haus, wie man damals so sagte. Und auch, was Manz’ Erziehung und Ausbildung anging. Das Abitur zum Beispiel. Was ein Wunder war, dass Manz das später, nach dem Umzug von Pankow nach Neukölln, schaffte.

Ach ja! Eins muss noch erwähnt werden. Ein Objekt, das untrennbar zum Stall von Bethlehem gehörte. Seine Mutter hatte dieses Objekt irgendwann auf dem Trödelmarkt erworben, obwohl … Manchmal behauptete sie, es stamme aus einem zerbombten Haus. Woher auch immer es kam, es war eindeutig selbst gemacht. Ein kleiner grünfleckig bemalter Hügel – wohl aus gebranntem Ton –, in dem ein Kreuz steckte. Nur war das Kreuz kein Kreuz, sondern ein kleiner gegabelter Ast, der sich oben so teilte, dass sich eine Art T ergab, das noch ein bisschen Richtung Y ging. Und in diese Gabelung hatten die Römer – denn die waren es ja wohl, wenn man der Schrift glauben durfte – den ebenfalls aus Ton gekneteten und so lala bemalten Jesus reingebunden. Mit dünnen Kordeln an den Armen, die Füße gingen bis runter zum Boden. Das Ganze sah für den kleinen Manz aus, als hätten hier Kinder Indianer gespielt und einen gefangen genommen.

»Der Junge, der das gebastelt hat, hatte nicht so viel Glück wie du«, sagte seine Mutter manchmal.

Verriet aber nie, wer dieser Junge war, der kein Glück hatte. Sie bewahrte überhaupt Stillschweigen über einiges. Auch später hatte Manz oft das Gefühl, das Leben hätte für seine Mutter erst im April 45 begonnen. Also mit seiner Geburt.

Das alles liegt an diesem Dienstagmorgen schon drei Ewigkeiten weit zurück. Was geblieben ist, außer natürlich vielen Erinnerungen, sind der Stall von Bethlehem, der Jesus in der Astgabel und die mit braunem Stoff ummantelte Verlängerungsschnur mit dem Bakelitstecker.

Selbstverständlich hat auch der erwachsene Manz, später in seiner eigenen Familie, sonderbare Sitten mit sonderbaren Objekten erlebt. Zum Beispiel im Jahr 1984. Da nämlich hat seine älteste Tochter Claudia, genannt Claudi, ein Weihnachtsfest lang die Marotte durchgesetzt, den Weihnachtsbaum – ein Lebewesen, wie sie meinte – zu verhindern. Stattdessen hat sie eine große Pyramide aus Teelichtern aufgebaut. Die Krippe und Jesus in der Astgabel standen nackt und schutzlos daneben.

Auch diese Zeit mit den heranwachsenden Töchtern ist seit Jahrzehnten vorbei. Inzwischen feiern Manz und seine Frau Weihnachten nach ihren eigenen Regeln.

»Christine!«

Keine Antwort. Manz geht zur Treppe.

»Christine?! Bist du oben?«

»Wo sonst?«, kommt es aus großer Ferne.

»Was machst du gerade?«

»Na, was schon? Ich bereite die Zimmer für die Mädchen und deine Mutter vor. Also für alle, die du eingeladen hast.«

»Sehr gut. Sag, wo ist der Bräter?«

»Welcher Bräter?«

»Jetzt komm, konzentrier dich. Der Milchhähnchenbräter von Onkel Jochen.«

»Wolltest du nicht einen aus Aluminium besorgen?«

»Nein, wollte ich nicht. Also, wo ist er?«

»Na, im Keller, wo sonst?«

Es wird gearbeitet. Manz und Christine haben die Aufgaben nicht untereinander aufgeteilt. Die Aufgaben haben sich selbst aufgeteilt. Es ist einfach passiert, im Laufe von fünfzig Jahren Ehe. Goldene Hochzeit, vor drei Jahren.

Der gusseiserne Bräter …

Manz steht noch immer am Fußende der Treppe und hält zwei Spannriemen in der Hand, als plötzlich hinter diesem gusseisernen Bräter ein Bild auftaucht.

Wie alt war ich damals? Sechzehn? Ja. Wir haben aber so getan, als wäre ich älter. Bild eines Türrahmens. Bild eines Bauernschranks. Erstickt, hat Johansson damals gesagt. Für einen kurzen Moment sieht Manz einen düsteren Raum vor sich. Niedrige Decke, wie es die Bauern da oben so hatten. Aber in diesem vorderen Raum hatten die Toten nicht gelegen. Im angrenzenden Zimmer. Und doch löst dieser vordere Raum mehr aus als der mit den Toten. Wohl weil da das Familienalbum lag.

Ein helles Knarren aus dem oberen Stockwerk, Manz legt den Kopf leicht in den Nacken, fragt: »Was wär dir lieber? Blautanne oder Serbische Fichte?«

»Und deine Mutter will wirklich eine ganze Woche bleiben?«

»Ja, natürlich. Von Berlin nach Zizzwitz, das ist ein weiter Weg für sie.«

»Warum fährt sie auch mit vierundneunzig noch immer Auto?«

Manz hebt die Hand, welche die beiden Spanngurte hält. »Blautanne oder Serbische Fichte?«

»Und Claudi wird wirklich kommen, da bist du ganz sicher?«

»Ja doch, wie oft denn noch?«

»Claudi kommt, obwohl deine Mutter …«

»Ich brauche eine Antwort.«

»Ich auch.«

»Blautanne oder Serbische Fichte?«

»Ach, ich weiß es doch auch nicht.«

»Also Blautanne.«

Nach diesen Worten verlässt Manz das Haus, geht zum Schuppen, holt seinen Werkzeugkasten und den Dachgepäckträger raus. Der Dachgepäckträger stammt aus dem Jahr 83, also dem Jahr vor dem Bau der großen Pyramide.

Nach einem letzten Blick auf die dampfende Elbe mit ihren kleinen weißen Teufelchen steigt er ein, startet den Wagen und verlässt Zizzwitz, da ihn die Tschechischen Fichten vom Zizzwitzer Weihnachtsmarkt in den letzten beiden Jahren nicht so recht überzeugt haben.

Anderthalb Stunden später kehrt er aus Dresden zurück, auf dem Dach eine prächtige Serbische Fichte.

Manz’ Exkursion hat länger gedauert als geplant, denn auf dem Weg zum Dresdener Markt mit den Weihnachtsbäumen ist der Raum mit dem Bauernschrank noch mal in ihm aufgestiegen. Er hat nach dem Anfang der Geschichte von den beiden versteinerten Toten gesucht, ist verschiedene Versionen durchgegangen, hat sich bei diesem Nachdenken aber total in den Jahren verfranzt. Und im Weg vertan auch.

Auf dem Weihnachtsmarkt, zwischen den Bäumen, liegt wohl am Geruch von Baumharz, ist ihm plötzlich ein Weihnachten vor gut sechzig Jahren in den Sinn gekommen. Einfach so aufgestiegen, genau wie die Toten. Er hat überlegt, was er geschenkt bekommen hatte. Sicher was für meine Eisenbahn. Aber warum hat er dabei an einen Hühnerhof mit vielen Frauen und einem roten Moped gedacht?

»Hallo! Bin wieder da! Gab keine Blautannen mehr, aber ich hab eine gute Serbische ergattert!«

Stille.

»Christine?«

Stille.

»Hallo!«

Da erst kommt sie die steile Kellertreppe hoch. Etwas außer Atem. In der Hand Onkel Jochens gusseisernen Bräter.

»Blautannen waren aus.«

»Nimmst du mir das Ungetüm bitte mal ab.«

»Natürlich. Ich hab eine sehr schöne Serbische Fichte …«

»Und Claudi weiß wirklich, dass deine Mutter kommt?«

»Ach, nun dreh dich doch nicht immer im Kreis. Ich fang gleich mal an.«

»Womit?«

»Christine, wo sind deine Gedanken?«

»Bei deiner Mutter.«

»Gott, jedes Jahr …«

Der Rest ist Routine. Weihnachtsbaumständer. Kneifzange für die geflügelten Schrauben. Die alte, mit braunem Gewebe ummantelte Verlängerungsschnur mit dem Bakelitstecker. Der Stall mit den Tieren und Maria und Joseph und zweimal Jesus. Einmal der in der Krippe und einmal der in seiner Astgabel. All das eben, was bei Familie Manz mit dazugehört.

Manz ist wie immer für die Grundausstattung zuständig, Christine fürs Schmücken.

Dafür wiederum steht er in der Küche, weil … Er hat es erst neulich seinem Ruderfreund Wolfgang erklärt: »Weder meine Frau noch meine Töchter können vernünftig kochen. Sie bekommen zur Not irgendwas hin, um nicht zu verhungern, aber zu Weihnachten, das weißt du, da geht es nicht nur ums Kochen, da geht es um …!«

»Tradition? Familie?«

»Du weißt, was ich meine.«

Selbst zu kochen, das hat Onkel Jochen ihm früh beigebracht. Was das angeht, lässt Manz sich von niemandem reinreden.

»Christine!«

»Was denn jetzt wieder?«

»Hast du an Schmalz gedacht?«

»Unten, neben den Kartoffeln.«

»Warum neben den Kartoffeln?«

»Weil woanders kein Platz mehr war.«

»Hab ich gesehen, du hast viel eingelagert.«

»Du hast viele Gäste eingeladen.«

Bei Familie Manz gibt es am Heiligabend nie Gans oder Pute. Auch nicht Karpfen blau. Sondern Milchhähnchen.

»Die sind saftiger, und man kann die Menge sehr gut an die Größe der Familie anpassen«, hatte Onkel Jochen 1952 – an ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest – erklärt. Und bei der Gelegenheit auch den gusseisernen Bräter mit ins Haus gebracht.

52, das war eine noch recht karge Zeit in Berlin. Auch was gute Milchhähnchen anging. Zum Glück hatte Onkel Jochen gute Verbindungen zu zwei Hühnerhöfen außerhalb der Stadt – Verwandte von dankbaren Patienten.

Dann kam die Mauer, und es war Schluss mit den Hähnchen vom Hof. Für einen echten Berliner wie Onkel Jochen kein Problem, denn es gab ja die Fleischwarenabteilung im KaDeWe. Und die Milchhähnchen vom KaDeWe sind zwar nicht so berühmt wie die Boulette, die Leber mit Zwiebelringen, Äpfeln und Stampfkartoffeln oder gar die Currywurst beziehungsweise das Eisbein mit Sauerkraut, schmecken aber vorzüglich, und …

»Sie sind längst nicht so trocken wie Pute oder Gans! Längst nicht so trocken, ich sag’s euch!«

Dreiundfünfzig Jahre waren Onkel Jochen und Manz’ Mutter zusammen. Eine goldene Hochzeit allerdings wurde nicht gefeiert, da sie sich weigerte, ihren »Lebenspartner«, wie sie Onkel Jochen stets nannte, zu heiraten.

Natürlich gäbe es auch darüber viel zu erzählen, aber das wird nicht passieren, denn in Manz gärt etwas, das darauf drängt aufzusteigen und sich in Gänze zu zeigen …

Still ruhend unter einer weißen Decke wie Schnee

Sie sahen aus, als würden sie schlafen. Mann und Frau. Vater und Mutter. Beide auf der Seite. Löffelchen, wie man sagt. Er hinter ihr. Den Arm über sie gelegt. Über ihnen, aber nur bis zur Hüfte, die Bettdecke. Stark zerknittert.

So sah es im ersten Moment aus, als hätte ein versteinertes Zwerggebirge die Toten bereits halb überwachsen. Die Decke, wie auch die Oberkörper, die Gesichter, die Haare der Toten waren ganz fein und zart bedeckt. Mit einer dünnen Schicht schneeweißer Asche. In Pompeji hatte es mit Sicherheit ähnliche Bilder gegeben. Nach dem Ausbruch des Vesuv. In Gebäuden zum Beispiel, in denen Asche und Schlamm nicht gleich tonnenweise runterkamen.

Auch diese beiden waren zweifellos tot. Und auch hier spielte die Zeit eine Rolle. Als Täuschung. Denn die Leichname sahen aus wie versteinert.

Hausbrand, hieß es zunächst. Johansson hatte dann aber schnell etwas anderes nachgewiesen.

Manz hat schon lange nicht mehr an Johansson gedacht. Und an dessen Tochter, Maja, auch nicht. Und an die rote Jawa. Er war damals erst sechzehn Jahre alt gewesen, ging aber schon, wie er meint, auf die siebzehn zu.

Der Anblick der beiden Toten, das war tatsächlich der Beginn von Manz’ erster Ermittlung. Nur hatte anfangs niemand geplant, dass er ermitteln würde.

»Friedlich«, so hatte Brandmeister Johansson sich damals ausgedrückt. »Sie sind im Schlaf erstickt.«

»Und Ersticken ist friedlich?«

»So sagt man.«

»Aber irgendwer hat das Haus angezündet.«

»Hm.«

»Meinst du, die Mädchen haben das gemacht?«

»Das gilt es rauszufinden.«

Zwei Tote und zwei Mädchen. Der Sommer 61 war für Manz ein besonderes Jahr. Als er Weihnachten 2019 beginnt, gedanklich in diese Zeit zurückzustromern, denkt er zuerst an die beiden mit weißgrauer Asche bepuderten Toten. Und an einen Bauernschrank. Der stand in einem Raum mit niedriger Decke.

Von der schönen Maja und der roten Jawa noch keine Spur. Auch nicht von den vielen Verdächtigen, von denen vermutlich einer das Haus angezündet hatte. Es ist noch zu früh. Die perlmuttschimmernde Frau in ihrer aus Menschenkalk gebauten schneeweißen Hütte hat die Knochen noch nicht geworfen, die Spindel noch nicht gedreht, den Spinnfaden noch nicht gezogen. Es fehlt noch ein Kleines, Manz auf die Sprünge zu helfen.

Die magischen Raumbilder von Gregor Schneider

»»Huhuuu!«

Als der Wagen von Manz’ Mutter vor dem Haus hält, ist es exakt 14 Uhr.

»Es geht los«, sagt Christine so leise, dass niemand sie hört.

Manz’ Mutter steigt aus ihrem Simca-Matra, und gleich gehen die Arme hoch.

»Mein Kleiner!«

Dann wird Manz fest umarmt. Dann losgelassen. Dann betrachtet.

»Was hast du denn da für eine olle Hose an?«

»Den Weihnachtsbaum aufgestellt. Die harzen ja immer.«

»Tun sie das? Na, du wirst sicher noch etwas Besseres im Schrank haben.« Drehung des Kopfes um zehn Grad nach links, Blick etwas mehr in die Ferne. »Christine!«

»Hallo, Ingrid!«

»Na, werde ich denn gar nicht richtig begrüßt?«

»Komme«, sagt Christine und beeilt sich.

Im Jahr zuvor hat Christine sich nach diesem »Komme!« so sehr beeilt, zu ihrer Schwiegermutter zu gelangen, dass sie mit dem Fuß umgeknickt ist. Sie hat die Festtage zusammen mit zwei Tuben Voltaren-Salbe auf dem Sofa verbringen müssen, und Claudia hat daraufhin ihre Großmutter mit einem derartigen Furor …

»Schön dich zu sehen.«

»Ich freue mich auch, Ingrid.« Christine nennt ihre Schwiegermutter in der Regel etwas formal bei ihrem Vornamen.

»Eben sag ich, was er wieder für eine olle Hose anhat. Hattest du ihn nicht vor einiger Zeit richtig eingekleidet?«

»Hatte ich.«

»Und jetzt wieder so? Mit seiner Cordhose? Na, nun bin ich ja da.«

»Hast du viel Gepäck?«

»Nur zwei Taschen.« Blick der Mutter Richtung Sohn. »Hörst du?«

»Was denn?«

»Zwei Taschen! Was ist los? Träumst du? … Na, lassen wir ihn, ich brauche jetzt erst mal einen ordentlichen Kaffee.«

Die Frauen gehen auf das Haus zu. Wobei Christine sich kurz umdreht, mit einem Blick, als wolle sie ihren Mann bitten, bald nachzukommen.

»Wie war die Fahrt, Ingrid?«

»Flüssig. Und wie versprochen! Ich hab das Fotoalbum dabei. Mein Sohn bei der Feuerwehr und dann gleich mit zwei Toten. Zum Schießen! Dass der mir damals einfach abhauen wollte …«

»Wollte? Ich dachte, er hätte es getan.«

»Flugversuche.«

»Na, komm erst mal rein.«

Noch im Flur hält Ingrid inne, kramt in ihrer riesigen Handtasche.

»Was suchst du?«

»Hier.«

»Nescafé? Wir haben eine Espressomaschine.«

»Eben.«

Manz betrachtet noch eine Weile den Simca-Matra seiner Mutter, holt dann die beiden Taschen vom Rücksitz und trägt sie ins Haus.

Christine hat alles sehr hübsch nach Meißener Art eingedeckt. Jetzt stehen der Kocher mit heißem Wasser und das Glas mit dem Nescafé zwischen all den zierlichen Tassen und Tellern auf dem Tisch.

»Gib mir mal die große. Die mit den Ledergriffen.«

Manz bringt seiner Mutter eine Reisetasche aus grünem Leinenstoff.

»So …« Sie holt einen Kunstkatalog raus.

Manz ist erleichtert. Fotografie und Kunst sind Themen, über die seine Mutter und Christine sich stets einmütig unterhalten können.

»Ah! Schön, dass du dran gedacht hast.« Christine rutscht etwas näher an ihre Schwiegermutter heran, Manz setzt sich dazu.

Der Kunstkatalog wird aufgeschlagen. In ihm sind die nachgebauten Räume von Gregor Schneider abgebildet.

Mensch und Raum. Manz liest den Titel über dem Vorwort … und sieht schon wieder Onkel Jochen vor sich, der gerade seine Fahrertür öffnet und dabei über die Schulter blickt. Sein roter Mercedes. Als wolle er mich zu einer Fahrt einladen.

Manz wird von einem starken Gefühl erfasst. Oh, wie gerne würde ich noch mal mit ihm fahren … Um davon wegzukommen, rutscht er näher an Christine heran, wirft einen Blick in den Katalog und sieht, was er sieht.

Die Wände weiß. Links, als in die Tiefe gekippte schwarze Fläche, ein Fenster. Etwas dunklere Fuß- und Deckenleisten. Weitere Linien, die Raumkanten bedeuten. Parkettboden in Fischgrät. Genau! Ein Muster in Fischgrät! Tiefes einatmen. Fischgrät, so heißt das Wort!

Und dann ist es endlich so weit. Die schillernd-fischschuppige Göttin der Erinnerung spuckt in den Fluss.

Mecklenburg 1961. Onkel Jochen hat mich abgeholt, in seinem nagelneuenMercedes Cabriolet 190SL, und da oben traf ich die rote Maja auf ihrer knallroten Jawa …

Fontane, Kondome und das Parteiprogramm der SPD

Fontane war hier.

Sechs volle Wochen lang.

Schrieb in Waren an der Müritz an seinem berühmten Lebensabschlussroman Der Stechlin, in dem sehr viel wörtliche Rede vorkommt. Da ist also ein ganz direkter Bezug, denn Manz’ Mutter spricht noch immer über die Raumbilder von Gregor Schneider …

Dass es 1961 überhaupt zu dieser Fahrt nach Mecklenburg kam und der junge Manz mit seinen sechzehn Jahren – er und Onkel Jochen hatten behauptet, siebzehn – seine ersten beiden, gewissermaßen dienstlichen Toten sah, verdankte sich seinem Wunsch, eine Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr zu beginnen.

Onkel Jochen, ein Urologe und Pragmatiker mit viel Lebenserfahrung, sprach mit dem jungen Manz während der Fahrt nicht nur über den Stechlin, Fontane und entwicklungspsychologische Themen, den heranwachsenden Jüngling betreffend, es ging auch um die Verfügbarkeit von Kondomen.

»Normalerweise kein Thema zwischen Männern, aber weißt du, ich sehe in meiner Praxis ständig junge Kerle, die Vater werden, obwohl sie das noch gar nicht wollten.«

»Hm.«

»Ich hatte dir neulich schon mal zehn gegeben. Hast du die noch?«

»Nein.«

»Aber nicht weggeschmissen oder verkauft.«

»Nein, das wohl nicht.«

»Nun, dann war mein Gedanke ja richtig.«

Onkel Jochen hatte noch mal zehn dabei, die gab er dem jungen Manz, der drückte sie vorne in seine Hosentasche.

»Dann haben wir das schon mal hinter uns.«

»Hm«, sagte Manz. »Aber ich gehe ja auch nur zur Freiwilligen Feuerwehr.«

Onkel Jochen kam dann von den Kondomen her noch mal auf Fontane und dessen, wie er meinte, besten Roman.

»Der Stechlin!«

»Weiß ich, hast du schon öfter gesagt.«

Onkel Jochen hatte den jungen Manz bereits vor Monaten dringlich und mit Erfolg dazu angehalten, »jetzt, wo du sechzehn bist und die Reife erlangst«, das Buch zu lesen, weil, wie er immer sagte: »Fontane, das ist unser Großer. Nicht nur als Journalist. Auch als Naturalist! Die Franzosen haben ihren Zola, aber wir …!«

»Fontane. Weiß ich. Hab ihn ja auch gelesen. Also den Stechlin jedenfalls.«

»Das kann deiner Deutschnote nicht schaden.«

»Weiß nicht, mein Deutschlehrer, Herr Rossberg, fand, dass ich was anderes lesen sollte. Er nennt ihn den Hofschreiber der märkischen Junker.«

»Ach Gott, wieder so ein Hundertprozentiger!«

Um Fontane und Manz’ ideologisch verirrte Lehrer ging es öfter bei Onkel Jochen. Gerade auch in diesen Zeiten des Umbruchs 1961, weil … Onkel Jochen hatte von seinen urologischen Patienten teilweise Informationen aus erster Hand, was die zwei Deutschland und den Wandel anging. Manchmal fand Manz es ganz interessant, ihm zuzuhören. Diesen Stechlin allerdings, damit hatte er sich nicht so recht anfreunden können.

Nun wurde erst mal eine Weile geschwiegen. Der 190SL fuhr hundertzehn, und Onkel Jochen rauchte eine Pall Mall.

Felder mit Knicks und Alleen zogen vorbei. Auf den Äckern Kraniche, hier und da ein Dorf, in der Regel mit Kirche. Insgesamt viel roter Backstein. Vor allem natürlich bestanden die besseren Kirchtürme daraus, und dieser rote Backstein glühte regelrecht, was sicher am Kontrast zu den Erd-, Blau- und Grüntönen lag und natürlich daran, dass keine Wolke die Sonne verdeckte an diesem heißen Sommertag.

Das Schauspiel gefiel dem jungen Manz, so wie ihm auch die Geschwindigkeit des 190SL gefiel und das Bier, das Onkel Jochen ihm eben geöffnet hatte.