Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arisverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zentrales Thema im Debüt der Bündnerin Lea Catrina ist das Verschweigen von Familientraumata. "Die Schnelligkeit der Dämmerung" schafft es in einer reduzierten aber stets poetischen Sprache genau dieses Schweigen einzufangen und den Keil sichtbar zu machen, der sich zwischen Menschen schiebt, wenn sie aufhören, über ihren Schmerz zu sprechen. Als Olivia vier Jahre alt ist, stirbt ihr Bruder. Ein Jahr später verlässt der Vater die Familie. Wir treffen die Protagonistin als erwachsene Frau in einer europäischen Stadt Ende der Neunziger Jahre. Olivia füllt jede Minute mit Arbeit, Nebenjob, Alkohol - und den Besuchen bei ihrer Mutter in der Psychiatrie. Mehr und mehr gerät Olivias sorgfältig aufgebaute Kulisse jedoch in Schieflage. Für ihre Zerrissenheit und Verlorenheit fehlen ihr die Worte. Nach einem One-Night-Stand bricht sie mit ihrem bisherigen Leben, brüskiert die Menschen um sich und flüchtet mit ihrer Mauer aus Schweigen zu ihrer Tante ans Meer. Über die fein gezeichneten Charaktere und einer kraftvollen, nachhallenden Sprache macht die Autorin Ohnmacht, Wut und Schweigen um ein Familiengeheimnis den Lesenden zugänglich. "Die Schnelligkeit der Dämmerung" zeigt eine emotionale Reise weg vom Schweigen, weg von der Verdrängung hin zu Konfrontation und Aufbruch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Olivia führt ein Leben auf Distanz. Für ihre Zerrissenheit hat sie keine Worte und auch ihre Mutter spricht nicht über die Abwesenheit des Bruders und des Vaters. Nach einer Nacht der Selbstzerstörung flüchtet Olivia an die Küste zu ihrer Tante Edie. Doch die hat keine Zeit für ihre Krise.

Eine Geschichte vom zweiten Erwachsenwerden – und dem Schweigen darüber.

«Es geht Schlag auf Schlag in diesem geschickt gewobenen Roman. Gewagt und sinnlich – ein fesselndes Debüt!»

Dana Grigorcea, Schriftstellerin und Philologin

«Catrina beobachtet ihre Figuren mit so wachem Blick, dass man sich bisweilen ertappt fühlt. In klarer poetischer Sprache erzählt sie leichtfüßig von den existenziellen Dingen. Ein Roman wie frische salzige Gischt, die über müde Zehen rollt.»

Seraina Kobler, Autorin «Regenschatten», Journalistin

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Mit freundlicher Unterstützung

Alle Rechte vorbehalten

© 2021, Arisverlag

(Ein Unternehmen der Redaktionsbüro.ch GmbH)

Schützenhausstrasse 80

CH-8424 Embrach

www.arisverlag.ch | www.redaktionsbüro.ch

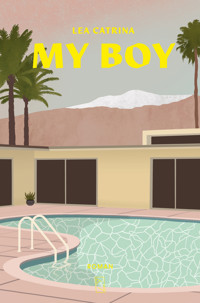

Coverfoto: © Xenya/Photocase.de

Umschlaggestaltung und Satz: Kulturkonsulat GbR – Lynn Grevenitz | www.kulturkonsulat.com

Lektorat: Katrin Sutter und Red Pen Sprachdienstleistungen e.U.

E-Book: CPI books GmbH, Leck

ISBN: 978-3-907238-09-7

Für Luca,

«Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist,

so spielt fort.»

WILLIAM SHAKESPEAREWas ihr wollt

«Achte gut auf diesen Tag,

denn er ist das Leben –

das Leben allen Lebens.»

RUMI

I

«Natürlich war es eine Tragödie. Das ist es immer.»

Mutter würde diese Geschichte anders erzählen. Sie würde die Details weglassen, sich auf das große Ganze konzentrieren und dann erst auf den einen Tag zu sprechen kommen, nach dem nichts mehr war wie zuvor.

Als mein Vater damals ging, wusste sie, dass er nicht wiederkommen würde. Trotzdem hat sie gelächelt und ihm hinterhergewinkt, vielleicht damit ich noch einen Tag länger das Gelb der Tulpen in unserem Vorgarten bestaunen konnte. Ich war fünf Jahre alt und hatte soeben gelernt, mir die Schuhe selbst zu schnüren.

Dieses Bild, wie Mutter auf den Stufen vor unserem Haus stand, während Vater die Kofferraumklappe zufallen ließ, wie ihre roten Locken im Wind tanzten und die Sonne ihre Haut zum Leuchten brachte, ist eines von vielen, die ich nie begreifen werde.

Nur ich war ihr geblieben.

«Dich werden sie mir nicht nehmen, Livi», sagte sie eines Abends zu mir. Wir saßen auf dem Wohnzimmerboden und setzten gerade ein Puzzle zusammen, Bal du moulin de la Galette von Renoir. Das dreckige Geschirr vom Mittag stand noch auf dem Tisch und füllte den Raum mit dem Geruch von verbranntem Öl und geröstetem Brot. Sie lehnte sich zu mir rüber und griff nach meinem Arm.

«Niemand wird dich je mehr lieben als ich. Versprich mir, dass du immer daran denken wirst.» Ihr Morgenmantel war nicht richtig zugebunden, gab den Blick auf ihre schwere, müde Brust frei. Manchmal stellte ich mir vor, wie es wäre, in ihrem Körper zu leben.

«Ich verspreche es», sagte ich.

Schon bald fragte ich nicht mehr nach Vater, auch wenn ich ihn mir heimlich zurückwünschte. Für sie war ich bereit zu vergessen, dass ich einen Vater hatte. Aber Louis konnte ich nicht vergessen.

Als Kind dachte ich nicht in langen, zusammenhängenden Sequenzen. Alles, was mir geblieben ist, sind verschwommene Bilder, denen nur andere eine Bedeutung geben können. In einem war Vater da und im nächsten fehlte er. In einem war ich eine Schwester und im nächsten keine mehr.

Wer außer meiner Mutter würde sich daran erinnern?

Es war eine jener Geschichten, die irgendwann selbst ihren Weg zurück an die Oberfläche fand. Dabei wollte ich das gar nicht. Ich hatte einfach genug von allem, vom dröhnenden Himmel über der Stadt, von der Stille zwischen den Wänden, vom Leben der anderen. Von meinem Leben. Also machte ich nur einen Schritt in eine andere Richtung. Ist es nicht immer so? Man weiß nie, was dann passiert.

Ich habe ihr geglaubt.

II

«Vielleicht erinnerst du dich,wie wir den Himmel bestaunten, mit Wolken,nichts weiter als Eischnee.»

Das Klingeln des Glöckchens über der Eingangstür hatte ich schon immer als zu klischeehaft empfunden, aber es gefiel Mutter. Und jedes Mal, wenn sie es hörte, blickte sie auf. Jedes Mal. Gleich am Eingang standen frisch geschnittene Anemonen, der Stückpreis für einmal nicht zu niedrig, weil Mutter nicht da war.

In einem Blumenladen ist immer alles wahnsinnig besonders. Jemand ist gestorben, jemand heiratet, jemand will seine Frau überraschen oder sich bei einer guten Freundin bedanken. Der Tod, die Liebe, hurra, danke. Ich war nur da, um ihre Post abzuholen. An diesem Tag hatte sie nicht angerufen, zum ersten Mal seit der letzten Einweisung. Auch wenn ich anfangs noch geduldig auf mein Telefon gestarrt und gewartet hatte, konnte ich wenig später meine Erleichterung über dessen Stummbleiben kaum leugnen. Ich war nicht weiter beunruhigt, bald würde ich sie besuchen.

Marie war gerade dabei, eine Kundin zu bedienen, und zwinkerte mir zu, als ich das Geschäft betrat. Bevor ich mich ins stille Büro zurückzog, um auf sie zu warten, roch ich an dem Bouquet, das auf dem Ladentisch zur Abholung bereitstand. Zu groß, zu viel, bestimmt für die Schwiegermutter, dachte ich.

Die Post, nur zwei Briefe, ein Post-it auf dem oberen. Ich setzte mich auf den Stuhl, nahm ein Bonbon aus der Dose auf dem Tisch und schob die Briefe in meine Handtasche. Sie hatte ihn immer noch, den kleinen Kaktus, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Ich hörte wieder das Klingeln der Ladentür, Marie schnippte mit den Fingern auf dem Weg ins Büro.

«Sind es nur die zwei Briefe oder hast du noch mehr?»

Sie schüttelte den Kopf.

«Wie geht es ihr?», fragte Marie und wandte ihren Blick von mir ab. Ich fuhr mit den Fingern über die Stacheln des kleinen Kaktus.

«Unser letztes Telefonat war gut», sagte ich. «Sie hat mir von der neuen, großen Pflanze im Gemeinschaftsraum erzählt, davon, wie unglaublich hässlich sie ist.» Wir lachten. «Ich konnte nebenbei sogar meine Schallplatten sortieren.» Mein Zeigefinger und mein Daumen lagen immer noch auf den Kaktusstacheln. Ich dachte darüber nach, zuzudrücken.

Mutter stellte selten Fragen, wenn wir telefonierten. Und wenn doch, waren es immer die gleichen. Wie es Alex ging. Wie es im Job lief. Wann ich sie das nächste Mal besuchen würde. Ob die Nachbarin noch lebte. Gerade genug, um den Anschein von Vertrautheit zu erwecken.

«Richte ihr bitte aus, sie soll sich keine Sorgen machen», sagte Marie. «Ich kümmere mich hier um alles.»

«Mach ich. Muss jetzt los.»

«Zwingen die dich immer noch, diese schwarzen Sachen zu tragen?» Sie zeigte auf den Ärmel meiner verblichenen Bluse.

«Wir sollen nicht unnötig auffallen, nur unsere Arbeit machen», sagte ich. «Eine Sache weniger, über die ich mir den Kopf zerbrechen muss.» Ich dachte an mein neues Blumenkleid, das ich erst vergangene Woche im Secondhandshop zwei Straßen weiter entdeckt hatte. Das verspielte Muster erinnerte mich an gebräunte Beine und noch nicht ganz eingezogene Sonnencreme, den Duft der Sorglosigkeit. Die Verkäuferin wollte zwanzig, ich gab ihr fünfzehn. «Es ist deins», hatte sie gesagt und mir das Kleid gereicht, als hätte es schon immer mir gehört.

Als ich ging, betrachtete ich mein Spiegelbild in der Glastür, ohne mich zu fragen, ob mir gefiel, was ich sah. Nichts weiter als eine geübte Geste.

Meine Mittagspause begann kurz nach zwölf Uhr. Etwas früh, denn die Tage im Einkaufszentrum waren lang. Ich ging zum Bäcker auf der untersten Ebene, danach schlenderte ich durch die Geschäfte.

In der Kosmetik-Abteilung waren um diese Zeit viele Teenager. Sie spielten mit Lippenstift, Rouge und Lidschatten, als wären es Schlüssel zum Glück, drängten sich um die kleinen Spiegel und bemalten sich mit einer Hingabe, mit der sie in diesem Alter wohl nur wenig taten. Ihre weichen Züge gaben erst ansatzweise preis, was darunter schlummerte. Die Haut nur hier und da von Erscheinungen der frühen Jugend durchbrochen. Sie bereiteten sich vor, probten für ihren Auftritt vor einem imaginären Publikum. Ich wusste noch genau, wie sie sich anfühlte, diese Sehnsucht nach Anerkennung. Dieses Gefühl, permanent beobachtet und beurteilt zu werden. Zu dick. Zu dünn. Zu stark geschminkt. Schlecht gefärbte Strähnen. Pickelgesicht. Zu nuttig. Zu brav. Zu erwachsen. Noch zu sehr Kind. Uncool. Ein Dickicht aus Attributen, dem man den Kampf angesagt hatte, jeden Tag aufs Neue. Das brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Genau wie Mutter. So viel, dass ich es versäumt hatte, in der Schule richtig aufzupassen. Ich war oft nicht da gewesen, hatte mich auf der Terrasse eines leer stehenden Hauses versteckt, um den ganzen Tag zu rauchen und Süßigkeiten zu essen, bis mir schlecht wurde. Falls ich doch zur Schule ging, setzte ich mich danach manchmal in den Bus und fuhr endlose Schleifen, starrte aus dem Fenster und fragte mich, wann der Chauffeur mich wohl ansprechen würde. Ob er wusste, dass ich nirgendwo anders hingehen konnte, um meinem Leben zu entfliehen? Er sagte nichts, als ich ausstieg, und auch nicht, als ich ein paar Tage später wieder mit ihm Schleifen fuhr.

Meine Freundinnen gingen irgendwann aufs Gymnasium. Sie begannen zu studieren, hatten Pläne, träumten von ihrer Zukunft. Während ich weiter das Make-up meiner Mutter klaute und darauf wartete, erwischt zu werden.

Ich fand den Lippenstift in der Farbe «Black Cherry» und ging zur Kasse.

Als ich endlich die schwarzen Klamotten ausgezogen hatte, warf ich sie zusammengeknüllt in meinen Spind. Fast lautlos landeten sie in der Dunkelheit. Alle paar Wochen packte ich alles in eine große Tasche und wusch es in der stampfenden Waschmaschine, die neben meiner Badewanne stand.

Ich zog ein sauberes T-Shirt an und streifte erschöpft die Jacke über. Das kalte Leder auf meinen Armen machte mich wach.

Stephs Bar war nur wenige Querstraßen entfernt. Weit genug, um das Kaufhaus nicht mehr im Blick zu haben, aber nahe genug, dass ich bequem zu Fuß hingehen konnte. Es war ein Abend ohne Mond. Der tagsüber hohe Puls des Verkehrs hatte sich beruhigt. In der Kälte vergaß ich meine Müdigkeit und der Gedanke an einen Drink ließ mich schneller gehen.

Erleichtert stieß ich die schwere Tür auf, die Bar war voll. Dunkle Silhouetten in gedimmtem Licht, Taschen und Jacken überall. Der sündige Geruch von heißem Frittieröl und verschüttetem Bier. Und kein freier Stuhl am Tresen.

«Liv!», rief Steph quer durch den Raum, als er mich entdeckte. Ich drängte mich zu ihm durch, vorbei an all den Gestalten, die ihr Pint runterstürzten, als wäre es das letzte ihres traurigen Lebens. «Jungs, macht Platz», bat Steph ein paar Typen, die vor ihm an der Bar saßen. «Wollte sowieso gerade gehen», stand einer von ihnen auf und verschwand in der Menge.

«Danke», sagte ich, stieß mich mit beiden Händen am Tresen hoch und gab Steph einen Kuss auf die Wange. «Du bist mein Held.»

«Nein, bin ich nicht, Schätzchen. Der hat seit einer Stunde mit seinem Drink rumgespielt, anstatt zu bestellen.»

«Vielleicht hätte er lieber mit dir gespielt.»

«Sag mal, was macht eigentlich eine junge Frau wie du alleine in einer Bar? Mit dir stimmt doch was nicht.»

Er mixte mir einen Martini, während Timo, einer seiner Angestellten, sich hinter ihm durchzwängte. Ich leerte den Drink in einem Zug, und für einen Moment war die Welt gut zu mir. Ich mochte Steph schon immer auf eine Weise, über die ich nicht nachzudenken brauchte.

«Darf’s noch einer sein?», fragte er.

«Nein danke, ich muss noch die vom letzten Mal bezahlen.»

Er zuckte mit den Schultern, ging kurz weg und kam mit einem weiteren Drink und einem Stapel kleiner Zettel zurück.

«Diese meinst du?»

Ich nickte.

«Also den hier kann man fast nicht lesen.» Er zerknüllte den Zettel und warf ihn in den Mülleimer hinter sich. «Und der hier? Ein Cosmopolitan? Würde meine Liv nie trinken.» Er ließ ihn beiläufig auf den Boden fallen. Zettel für Zettel ging er alle durch, bis nur noch einer übrig war. «So, meine Liebe, diesen genialen Dirty Martini wirst du mir bezahlen, aber plötzlich.»

«Das musst du nicht tun.»

«Sonst kommst du hier irgendwann gar nicht mehr angezwitschert», sagte er.

«Sag bloß Alex nichts davon.»

«Wieso sollte ich? Ist doch meine Sache.» Steph polierte nun ein Weinglas, rascher als sonst.

«Ja, ich meine wegen des Anschreibens. Er versteht so was nicht.»

«Natürlich nicht. Der Süße versteht so einiges nicht», sagte er.

«Du magst ihn nicht, ich weiß.» Ein Mann mit Krawatte wäre nie sein Freund geworden.

«Das wollte ich damit nicht sagen.»

«Was genau magst du denn eigentlich nicht an ihm?»

«Ich mag Alex, er ist ein netter Kerl.»

«Und weiter?»

«Liv, lass es.» Steph unterbrach, was er tat, um mir eindringlich in die Augen zu schauen. Das beeindruckte mich schon lange nicht mehr.

«Du hast damit angefangen, dann mach auch weiter. Sag, was du denkst, Steph. Los, beglücke mich mit deiner Weisheit.»

«Er kennt dich nicht, okay? Nach all den Jahren kennt er dich immer noch nicht», rückte er heraus. Ich warf eine Olive nach ihm.

«Wieso sagst du das?»

«Weißt du», er schüttelte den Kopf und nahm ein weiteres Weinglas, «das ist nicht sein Fehler.»

Ein lauter Schnösel am anderen Ende der Bar unterbrach unser Gespräch. Ich dachte, Steph würde mich aus dieser Lektion entlassen, stattdessen schickte er Timo hin.

«Wo war ich? Ach ja.» Steph haute einen Bierdeckel mit der flachen Hand vor mir auf die Bar. «Alles, was Alex über dich weiß, passt hier drauf.» Ich griff danach und prustete los.

«Wir sind seit vier Jahren ein Paar, okay? Und ja, vielleicht wohnen wir nicht zusammen, vielleicht sehen wir uns nicht ständig. Ich lebe gern mein eigenes Leben. Aber Alex weiß weit mehr als das über mich.» Dann schob ich den Bierdeckel zur Seite. «Und wer sagt denn, dass man alles über den anderen wissen muss? Er weiß, dass ich Angst vor Spinnen habe, wie ich meinen Kaffee trinke und dass ich nicht auf Morgensex stehe. Was muss er denn bitte noch wissen?»

«Jeder hat Angst vor Spinnen, Liv. Irgendwann musst du den armen Mann reinlassen.» Was, wenn ich das nicht will, dachte ich und nippte an meinem Drink. «Was ist nun? Kommt er später auch noch?», fragte Steph.

«Weiß ich nicht.»

«Morgen ist Samstag, der hat doch bestimmt auch mal frei. Wer serviert dir sonst deinen Kaffee?»

Alex kam nicht. Es machte mir nichts aus, alleine an der Bar zu sitzen. Steph servierte mir einen Teller Fritten, brachte Mayo, kein Ketchup, und versicherte mir, dass der nächste Tag sonnig werden würde. Auch das machte mir nichts aus. Er klaute mir die übrig gebliebenen, knusprigen Krümel vom Teller, wie immer. «Steph, nicht! Das ist das Beste daran.»

«Das Beste landet immer direkt auf den Hüften.»

«Bist ja bloß neidisch.»

Alex gefielen meine Hüften. Und mein Hintern. Es gab viele Dinge, die er an mir mochte, zumindest sagte er das ab und zu, früher, wenn wir unter der Dusche standen, obwohl ich es eigenartig fand, zusammen zu duschen. Dann ließ er seine Hände zärtlich über meine Haut gleiten. Anfangs konnte ich nicht genug bekommen von seinem Körper. Sobald er in meiner Nähe war, wollte ich ihn ausziehen, wollte ihn auf mir spüren, sein Gewicht, die Wärme. Ich liebte es, wie er manchmal seine Hand oben auf mein Brustbein legte, dort wo mich Mutter als Kind eingecremt hatte, wenn ich erkältet war. Er legte sie einfach hin, bewegte sie nicht, als wollte er sagen: «Alles ist gut.»

Aber das war es schon lange nicht mehr. Seine Annäherungen fühlten sich plötzlich aufdringlich an, mein Körper verkrampfte sich. Alex bemerkte es nicht.

Glücklicherweise war das mit dieser gemeinsamen Duscherei irgendwann vorbei, wie vieles, was wir oft getan hatten und nun nicht mehr wussten, weshalb. Was anfangs romantisch und sinnlich erschien, war auf einmal abgenutzt. Nicht nur deswegen war es mir wichtig, alleine zu wohnen, sondern auch, weil ich keine Lust hatte auf Pärchenabende, darauf, seine Wäsche zu waschen, und auf dieses ständige Aufeinander-Warten, Miteinander-Reden oder Nebeneinander-Schweigen.

Auch die trinkfestesten Kerle waren mittlerweile gegangen und Steph schickte seine Belegschaft nach Hause.

«Hier, nimm den Essigreiniger für den Tresen.» Ich konnte die Flasche gerade noch auffangen.

«Das Zeug stinkt», sagte ich.

«Das verjagt auch den letzten Schmutz», versicherte Steph, eine Zigarette im Mundwinkel.

Wir tranken weiter und putzten. Als wir fertig waren, gab’s eine Umarmung und ein «Gute Nacht». Er drückte mich wie meine Mutter an ihren besten Tagen. Obwohl es ein weiter Weg war, ging ich zu Fuß nach Hause und folgte den Straßenlaternen, die wachend über mir schwebten.

Ich hätte noch einige Stunden Dunkelheit vertragen. Wie ein Hammer landete der Morgen auf meiner Stirn. Ich musste richtig weg gewesen sein, denn als ich auf die Uhr schielte, war es schon fast Mittag. Wie immer um diese Zeit legten sich Sonnenstrahlen in perfekt voneinander getrennten Streifen quer durch den Raum, auf das Bett, über den Schreibtisch, auf das alte Parkett. Es war einer der wenigen Samstage, an denen ich keine hübsch gefalteten Sachen in Tüten packen musste. Stattdessen erwartete mich am Nachmittag ein Spaziergang mit Alex und am Abend eine Schicht im Club. Mittlerweile teilten sie mich regelmäßig an den Wochenenden ein, wenn der Laden brummte und die Drinks schnell gehen mussten. An den Wochenenden war auch Sascha da. Der Sascha, von dem Alex nichts ahnte.

Ich machte mir einen Cappuccino, setzte mich auf den abgewetzten olivfarbenen Sessel und löffelte den Schaum, das seifige Knistern in meinem Mund. Im Hintergrund lief Time Has Told Me.

«Mutter, verdammt», erinnerte ich mich. Ich wollte sie zum Mittagessen treffen. Eine Verabredung, zu der ich nun zu spät kommen würde.

Der Besuch war längst überfällig. Ganz egal, ob sie gerade in der Klinik war oder in dem Haus mit meinem Kinderzimmer, nervös war ich immer, wenn ich zu ihr fuhr, auch an diesem Tag.

Die Klinik lag auf einem Hügel am Rande der Stadt. Sobald der Bus die äußersten Häuserreihen passiert hatte, bog er auf die Straße ein, die sich wie eine Blindschleiche über die braunen Wiesen legte. Ich setzte die Sonnenbrille auf und schaute aus dem Fenster, in der Hoffnung, dass die Straße für einmal ihren Verlauf ändern und mich an einen anderen Ort bringen würde. Doch das tat sie nicht. Jedes Schlagloch war noch da, wo es schon bei der letzten Fahrt gewesen war, jede Bank, jeder Wegweiser, wo ich sie zurückgelassen hatte. Und das alles würde auch beim nächsten Mal noch da sein. Und das Mal darauf. Und das Mal darauf. Meine Finger krallten sich ins Leder der Handtasche auf meinem Schoß. Ich dachte darüber nach, wie es ihr wohl heute gehen würde. Daran, dass sie bei meinem letzten Besuch kaum sprechen konnte, wie sie mit leerem Blick an mir vorbeigestarrt hatte, die Haare fettig, die Fingernägel zu lang.

«Sie wollte sich nicht waschen, die ganze Woche nicht», hatte die Pflegerin gesagt. «Vielleicht hilft es ihr, wenn Sie bei ihr sind.» Es hatte nicht geholfen. Eine halbe Stunde hatte ich vor ihr gesessen, nach Mutter gesucht, nach etwas, das uns noch verband. Dann fuhr ich schon mit dem nächsten Bus wieder nach Hause. Meine Mutter war ohnehin nicht da.

Seither waren einige Wochen vergangen. Als der Bus hielt, zögerte ich aufzustehen, tat es dennoch. Dann trat ich durch das offene Tor am Anfang der kurzen Allee. Der Schnee hatte sich zurückgezogen, den Boden aufgeweicht. Ein brauner Film überzog meine Stiefelabsätze und ließ sie Abdrücke auf die Steinplatten zeichnen, die zur Klinik führten. Das ist mein Leben, dachte ich und stieg die drei Stufen zum Haupteingang hoch.

Der Empfang, auf der linken Seite eines Durchgangs, sah aus wie ein Postschalter. Rechts davon waren zwei Sessel platziert. Noch nie hatte ich mich da hingesetzt, auch nicht, wenn ich länger warten musste. Stattdessen ging ich nach draußen und setzte mich auf die Treppe. Dort konnte ich atmen.

«Olivia, Sie haben wir lange nicht gesehen», sagte die Dame hinter Glas, deren Name ich mir nicht merken konnte. «Silvia», sagte sie. «Wie geht es Ihnen?»

«Bestens. Danke Silvia.»

Sie suchte nach etwas in meinem Gesicht. Leute machten das manchmal mit mir. Dann drehte sie sich auf ihrem Stuhl zum Telefon.

«Ich ruf mal oben an und schaue, wo sie ist.»

«Danke.»

Das Telefonat war zum Glück kurz.

«Sie hat Gesprächstherapie hinten im Garten. Sollte gleich fertig sein, also gehen Sie ruhig durch.»

Der Garten war schöner, als man ihn an einem Ort wie diesem erwarten würde. Die sorgfältig getrimmten Sträucher, die frisch umgegrabenen Beete, die sich nahtlos kreuzenden Kieswege, nichts deutete darauf hin, dass hier Verrückte lebten. Keine Kittel, keine Schreie. Ich sah sie schon von Weitem, obwohl sie am Boden lag, ausgebreitet auf einer blauen Picknickdecke.

Wer bist du heute, Mutter?

Ich warf einen schmalen Schatten auf sie.

Sie schmunzelte.

«Livi. Wie schön, dich zu sehen.» Mutter richtete sich auf. Jemand hatte ihr die Haare geflochten. «Komm, setz dich zu mir.»

Das Blau der Picknickdecke spiegelte sich in ihren Augen. Ich sehe so anders aus als du.

Sie strich mit dem Daumen über meinen Mund, als ich mich setzte. Dann legte sie sich wieder hin.

«Wie die Sonne scheint. Hast du gesehen? Schon seit dem frühen Morgen.»

«Habe ich gesehen. Du solltest dich eincremen», sagte ich. «Du wirst dir einen Sonnenbrand holen.»

«Ach Livi, es ist noch nicht mal richtig warm.»

Mutter seufzte zufrieden, dann sah sie mich wieder an. Ihre Augen wurden enger.

«Warum trägst du die?», fragte sie plötzlich und deutete auf meine Halskette.

«Was meinst du? Die trag ich andauernd.»

Es war ein silbernes Medaillon mit einem Lapislazuli, groß, kühl.

«Du solltest sie nicht tragen.»

«Aber du hast sie mir doch gegeben.»

«Ich habe sie von ihm», sagte sie, drehte ihr Gesicht wieder zum Himmel und schloss die Augen.

«Wieso hast du mir das nie gesagt?»

Was hast du dir dabei gedacht? ‹Hey Olivia, diese Scheißkette, die du jeden Tag trägst, ist übrigens von deinem Scheißvater!›

«Ich kann mich nicht daran erinnern.»

«Woran, Mutter? Woran?»

«Habe ich dir die Kette gegeben? Wann war das?» Ihre Augen waren immer noch geschlossen.

«Willst du etwa sagen, ich hätte sie mir genommen?»

«Ich weiß es nicht mehr.»

«Mein sechzehnter Geburtstag, Mutter. Du hast sie eingepackt, eine blaue Schleife drangemacht, eine Karte dazu geschrieben und mir das Päckchen aufs Bett gelegt.»

Du hast sie mir gegeben. Ich habe dich das Papier schneiden hören. Ich habe gehört, wie du die Karte in den Umschlag geschoben hast, wie du dich neben mich aufs Bett gesetzt hast. Dann bist du wieder gegangen, weil du dachtest, ich würde noch schlafen.

Ich tastete nach der Kette, versuchte zu spüren, ob irgendetwas Falsches daran war. Alles, was ich fühlte, war eine bekannte Last auf meiner Brust. Ob sie die Kette wirklich von ihm hatte? Es hätte genauso gut eine weitere ihrer Geschichten sein können. Einige davon waren so absurd, dass es wirkte, als hätte sie Spaß dabei, mich zu täuschen. Bis mir dämmerte, dass sie diese Dinge glaubte. Diese Lügen waren häufig eines der ersten Anzeichen, wenn es ihr wieder schlechter ging. Nur, daran wollte ich jetzt nicht denken.

Ich legte mich zu ihr, schloss ebenfalls die Augen und lauschte den Vögeln, den gemächlichen Schritten in der Ferne, den unverständlichen Gesprächen, dem klappernden Geschirr aus der Kantine. Alles weit weg.

«Lass uns etwas essen gehen», sagte ich.

«Lass uns liegen bleiben», sagte sie.

Als ich mich wieder in den Bus setzte, dachte ich darüber nach, die Kette abzunehmen, sie liegen zu lassen, da auf dem Sitz neben mir. Jemand würde sie finden und mitnehmen, sie mit neuen Geistern belegen.

Sie hat sie mir geschenkt. So was vergisst man nicht.

Ich behielt das Medaillon.

Es war alles, was übrig war.

Alex saß bereits da, die Zeitung vor sich aufgeschlagen, als ich beim Springbrunnen ankam. Wieder war ich zu spät.

«Ich habe ihn gefunden, den Mann von Welt», sagte ich und setzte mich ihm auf den Schoß.

«Liv, die Zeitung!» Seine Enttäuschung war offensichtlich, aber zu besänftigen. Also setzte ich mich auf den Brunnenrand und schlug die Beine übereinander. «Wann hört das endlich auf?»

«Was? Das Zuspätkommen? Es tut mir echt leid.»

«Du weißt, was ich meine.»

«Herrgott, wenn ich gewusst hätte, dass ich gleich wieder einen Vortrag über meine Freizeitgestaltung bekommen würde, hätte ich mich nicht so beeilt.»

«Das ist nicht lustig», sagte er und reichte mir seine Wasserflasche. «Du kannst nicht jedes Wochenende trinken.»

«Ach, nicht? Wer sagt das?»

«Na, ich. Ich sage das.»

«Kein Grund zur Sorge. Ich habe nicht viel getrunken gestern, nur ein paar Drinks mit Steph. Wenn du da gewesen wärst, vielleicht ein paar weniger.»

«Ich hatte dir gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen würde.»

«Wenn du gewollt hättest, wärst du gekommen.»

«Ach ja? Genau wie du heute.»

Ich sagte ihm nicht, dass ich bei Mutter gewesen war, und suchte nach einer Münze in meiner Handtasche, um sie in den Brunnen zu werfen. Über die Jahre hatten wir nur wenige gemeinsame Gewohnheiten entwickelt, Alex und ich. Der Spaziergang im Park jedes Wochenende war eine davon. Ich fand es schön, aber Alex liebte es. Rituale rahmten seine Welt. Das Duschen um Punkt 6:55 Uhr, der Kaffee um 7:20 Uhr, Mittagessen um Punkt 12:00 Uhr, das Lauftraining jeden zweiten Tag um 18:00 Uhr. Er trainierte seit Kurzem für einen Marathon und hatte mir erklärt, das Wichtigste sei, sein eigenes Tempo zu finden. «Du darfst dich nie einem anderen Läufer anpassen, sonst findest du deinen Rhythmus nicht.» Seither fragte ich mich, ob mir alles zu schnell oder zu langsam ging. Nach und nach hatte sich eine Hingabe für unbedeutende Details in sein Leben geschlichen, eine Ordnung, die nicht meine war. Sascha hätte es verabscheut.

Alex rollte die Zeitung zusammen und steckte sie in seinen Mantel. Gemächlich schritten wir in Richtung der großen alten Eiche. Der Park war wie immer voller Menschen, die über Grünflächen gingen, in Baumkronen schauten und Steine über den See hüpfen ließen, als wären es die Dinge, die das Leben ausmachten. Für mich war diese Idylle wie ein Wind, der in die scheinbar niemals verglühende Kohle blies, über die ich jeden Tag gehen musste. Immerhin war inzwischen das Pochen in meinem Kopf verflogen.

«Morgen kommen meine Eltern zu Besuch. Vielleicht schaust du vorbei?», fragte Alex.

«Ich arbeite heute im Club, es wird sicher spät.» Ich hatte keine Lust auf ein anstrengendes Mittagessen.

«Schon wieder? Muss das sein?»

«Ich arbeite gerne dort. Die Musik, die Leute», Sascha.

«Du kannst ja auch erst nach dem Essen kommen. Nur kurz Hallo sagen. Tu es für mich.»

«Deine Eltern haben dich bestimmt lieber für sich.»

«Sie lieben dich, Liv.» Ich berührte die gelben Mahonien, eine von Mutters Lieblingsblumen. Die Gewöhnliche Mahonie, wild, zäh, wunderschön und alles andere als gewöhnlich, waren ihre Worte.

«Tun sie das?», fragte ich. Einmal hatte mir seine Mutter eine Pinzette geschenkt.

«Was soll die Frage? Natürlich tun sie das.»

Natürlich nicht. Noch mehr Menschen, die anderen sagen wollten, wer sie zu sein hatten, als hätten wir alle Optionen. Alex blieb stehen.

«Wir haben uns in letzter Zeit nicht gerade oft gesehen und ich hätte gerne einen Tag mit dir alleine gehabt. Aber ich konnte sie schlecht abwimmeln. Du weißt ja, wie sie sind.»

«Gut, ich komme, aber nur kurz», sagte ich, stieß ihn in die Seite und spürte den Ozean zwischen uns.

Zuhause angekommen, sah ich im Augenwinkel das rote Licht meines Anrufbeantworters. Die Nachricht war von ihr, das wusste ich.

«Livi, entschuldige wegen vorhin. Ich war einfach so erschöpft, verstehst du? Vielleicht rufst du mich zurück, wenn du Zeit hast? Das wäre schön.» Sie klang, als hätte sie jemand in der Magengrube getroffen. Ihr letztes herzhaftes Lachen war eine Erinnerung, an der ich krampfhaft festhielt. Ich hatte ihr einen Witz erzählt. «Was sitzt auf einem Baum und sagt: ‹Aha›?» Sie hatte mich angesehen. Und als ich schließlich sagte: «Ein Uhu mit Sprachfehler», musste sie so sehr lachen, dass sie beinahe in das Verkaufsschild der Eisdiele gelaufen wäre. Das war im August vor eineinhalb Jahren. Genau einen Tag vor Prinzessin Dianas Tod.