5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das moderne Genossenschaftswesen in Deutschland war vor 1933 immer demokratischen Strukturen verpflichtet und beruhte auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und Selbstverantwortung. Das galt sowohl für die einzelnen Genossenschaften als auch für deren Verbände. Als am 30. Januar 1933 eine nationalsozialistische Regierung in Deutschland die Macht übernahm, zeigte sich sehr bald, dass freiheitliche Genossenschaften für den nationalsozialistischen Ungeist Störfaktoren waren. Sie wurden "gleichgeschaltet", d. h. mit unterschiedlichen Mitteln in das System der Diktatur eingefügt. Das Führerprinzip wurde eingeführt. Die landwirtschaftlichen Genossenschaften wurden putschartig dem gerade installierten "Reichsbauernführer" unterworfen, die Konsumgenossenschaften kamen zum "Reichsführer der Deutschen Arbeitsfront" und wurden 1941 aufgelöst, die Wohnungsgenossenschaften fielen den Behörden anheim und die gewerblichen Genossenschaften und ihr Verband gingen den Weg der Selbstgleichschaltung. Ein Gesetz vom 30. Oktober 1934 zwang dann alle Genossenschaften einem von der nationalsozialistischen Regierung zugelassenen Prüfungsverband beizutreten; das nannte sich "Anschlusszwang". Der Autor stellt diese Entwicklung anhand von amtlichen Quellen und zeitgenössischer Literatur im Einzelnen dar und kommt zum Ergebnis, dass dieser Anschlusszwang konstitutiver Teil der Eingliederung von Genossenschaften und ihren Verbänden in das nationalsozialistische Herrschaftssystem war. Nach 1945 waren handelnde Personen in den Verbänden, aber auch Vertreter der Rechtswissenschaft, die diese Entwicklung gestützt und gefördert hatten, weiterhin im Genossenschaftswesen und in der Genossenschaftswissenschaft tätig und verhinderten die vom Bundesjustizministerium Anfang der sechziger Jahre bereits vorbereitete Aufhebung des gesetzlichen Anschlusszwanges. Das deutsche Genossenschaftswesen hat sich niemals mit seiner Verstrickung in die nationalsozialistische Diktatur auseinandergesetzt. Und so schließt der Autor seine Darstellung mit dem dringenden Appell, die der genossenschaftlichen Tradition verhafteten Verbände sollten sich endlich dieser Aufgabe widmen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

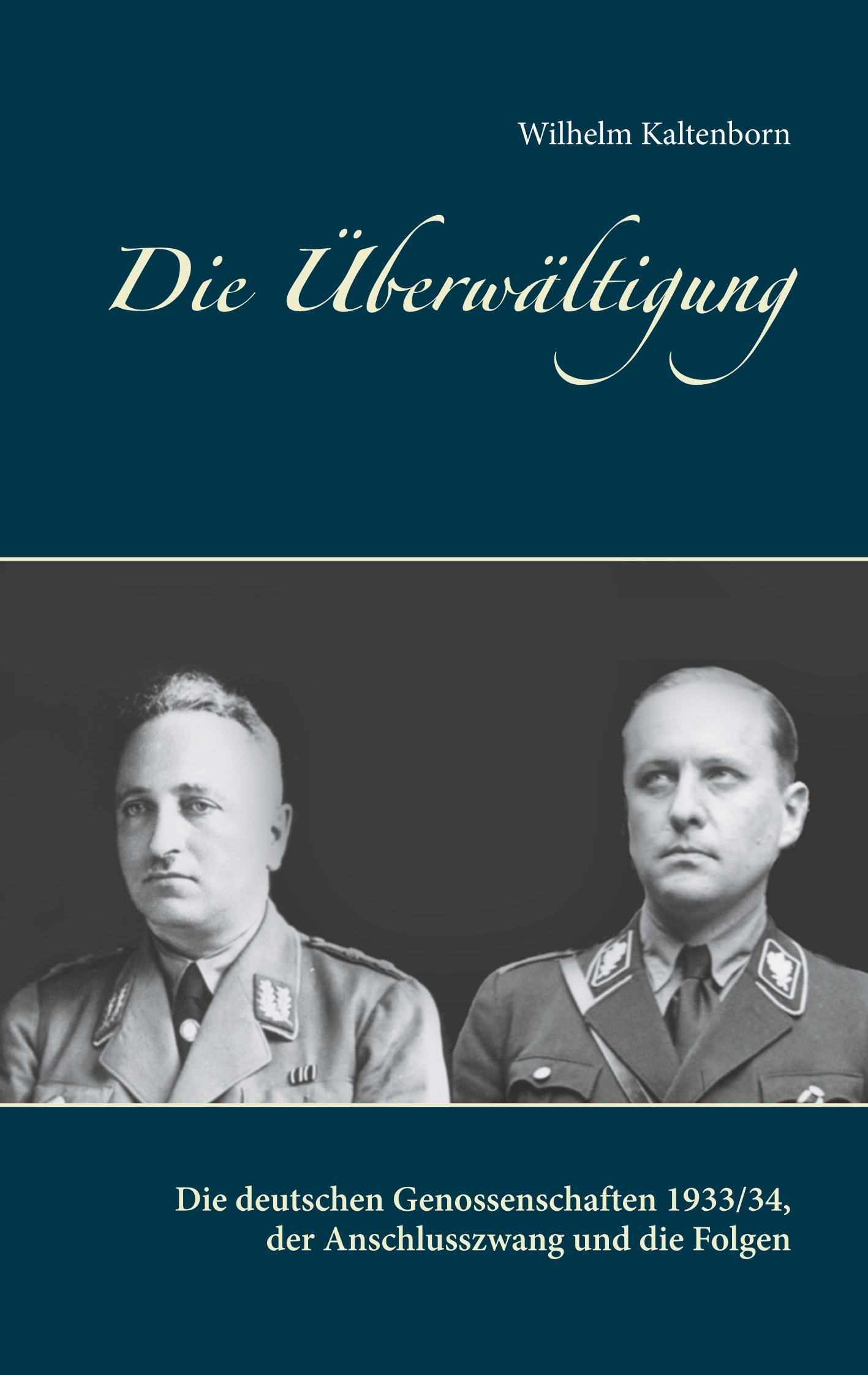

Titelbild links:

Robert Ley,

Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront, in dieser Funktion auch zuständig für die wohnwirtschaftlichen Verbände des Deutschen Reichs, Gründer der "Adolf-Hitler-Schulen" und der "Nationalsozialistischen Ordensburgen", Reichskommissar für den sozialen Wohnungsbau, Reichsbeauftragter für die Verbrauchergenossenschaften.

© akg-images

Titelbild rechts:

Walther Darré,

Reichsbauernführer, Reichslandwirtschaftsminister, SS-Obergruppenführer, Präsident des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften - Raiffeisen - e.V.

© akg-images

Das Führerprinzip ist ein altbewährter genossenschaftlicher Grundsatz.

Johann Lang

1932-1961 mit nachkriegsbedingter

Unterbrechung Anwalt (Vorsitzender) des Deutschen Genossenschaftsverbandes

Inhalt

Worum es geht

Genossenschaften und die Verbandsrevision bis 1933

Die Notverordnung vom Oktober 1932 zu den Revisionsbestimmungen

Nationalsozialistische Machteroberung und Machtbefestigung 1933/34

Nationalsozialismus und Genossenschaften

Die Gleichschaltung der Verbände 1933

Der Ablauf der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 1933/34

Die weitere Behandlung des Gesetzes

Begründungen der nationalsozialistischen Gesetzesänderung

Die ungestörten Übergänge 1945

Literatur und Quellen

1. Worum es geht

Ausgangspunkt dieser Darstellung ist der Tatbestand der gesetzlich verlangten Zwangsmitgliedschaft für eingetragene Genossenschaften in Prüfungsverbänden. Zwangsmitgliedschaften sind sonst nur bei berufsständischen Selbstverwaltungskörperschaften (Berufsgenossenschaften, Industrie- und Handelskammern, Rechtsanwaltskammern, Deichgenossenschaften), also bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften bekannt. Diese Organisationen existieren kraft eines Hoheitsaktes; der Staat ruft sie ins Leben. Nur deshalb kann es den Zwang zur Mitgliedschaft geben.

Und schon stoßen wir auf einen merkwürdigen Widerspruch: Denn die eingetragenen Genossenschaften sind gezwungen, einer privatrechtlichen Organisation beizutreten, die abseits aller Hoheitsakte entstanden ist. Diese Prüfungsverbände „sollen" laut Gesetz als eingetragene Vereine verfasst sein. Sie müssen es aber nicht. Doch Prüfungsverbände in anderer Rechtsform gibt es wohl nicht, aber selbst, wenn das irgendwann einmal der Fall sein sollte, blieben sie privatrechtliche Verbände. Gerichte, bis hin zum Bundesverfassungsgericht, haben es verstanden, diesen Tatbestand als grundgesetzkonform zu betrachten.

Ein weiterer Widerspruch fällt auf: Der Schöpfer der modernen Genossenschaft in Deutschland, Hermann Schulze-Delitzsch, der das Wort geprägt hat „Der Geist der freien Genossenschaft ist der Geist der modernen Gesellschaft", betrachtete jeglichen Zwang bei wirtschaftlichen Organisationen als geradezu destruktiv, so zum Beispiel das Zunftwesen. Auf Schulze beruft sich das Genossenschaftswesen in Deutschland eindringlich noch heute.

Also stellt sich die Frage: Wie und wann ist die Zwangsmitgliedschaft eigentlich in das Genossenschaftsgesetz hineingeraten? Womöglich unter Zwang?

Um mit einer persönlichen Erinnerung zu antworten: Es war eine Veranstaltung des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre, in der ich diesen Zwang zur Verbandsmitgliedschaft zur Kenntnis nahm. Auf meine Frage nach ihrem Ursprung erklärte der damalige Justitiar des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes, diese „Pflichtmitgliedschaft" (wie er sagte) sei einst auf Wunsch der Genossenschaftsverbände in das Gesetz gekommen. Die Genossenschaften seien nämlich von der Weltwirtschaftskrise um 1930 besonders hart getroffen worden und viele von ihnen gingen deshalb unter. Das habe besonders für die Genossenschaften gegolten, die keinem Prüfungsverband angehörten. Also sei klar geworden, dass eine „Pflichtmitgliedschaft" in Prüfungsverbänden Genossenschaften vor dem Untergang bewahren könnte.

Als ich dann später weiterhin zur Kenntnis nahm, dass diese Zwangsmitgliedschaft nicht schon vor der nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Januar 1933 in das Genossenschaftsgesetz Eingang fand, sondern erst genau 21 Monate später, am 30. Oktober 1934, war ich denn doch irritiert. Dass die damalige Wirtschaftskrise die verbandslosen Genossenschaften in viel größerer Zahl ruiniert habe, als die eh schon überdurchschnittlich betroffenen Genossenschaften überhaupt, das wurde, wie ich bald feststellte, nicht nur von einem Verbandsjustitiar behauptet, sondern das war die allgemeine Position der großen Verbände. Und was noch gewichtiger war, fast alle Kommentatoren des Genossenschaftsgesetzes hatten ebenfalls die Krisenwirkungen um 1930 als Begründung für den Anschlusszwang genannt. So viel Fach- und Sachverstand brachte meine Skepsis erst einmal zum Schweigen.

Dann begann ich ungefähr um 2010, Material für eine kritische Auseinandersetzung mit dem real existierenden Genossenschaftswesen in Deutschland zu sammeln, eine Auseinandersetzung, die ich aus lauter Sympathie für die Genossenschaftsidee führte. Dabei ergab sich, dass die beiden verbandlichen Kernbehauptungen zum Zustandekommen der Zwangsmitgliedschaft schlicht nicht stimmten. Weder waren auffällig viele Genossenschaften, auch nicht verbandslose, vor 1933 zu Grunde gegangen, noch hatten die Verbände für den Anschlusszwang gesorgt. Ich stellte das dann in einer Veröffentlichung, mit ausreichend Belegen gesichert, so dar. (Vgl. Kaltenborn 2014: 245ff.). Burchard Bösche, als geradezu leidenschaftlicher Freund der Genossenschaftsidee, riet mir, den Teil meiner Veröffentlichung, der sich mit der Zwangsmitgliedschaft befasste, überarbeitet und mit Ergänzungen versehen in einem eigenen Büchlein zusammenzufassen. Bösche, als Vorsitzender der Heinrich-Kaufmann-Stiftung, gab es dann in der kleinen Buchreihe seiner Stiftung heraus. (Vgl. Kaltenborn 2015: passim).

Wenig später wurde der Ernstfall akut. Die Konsumgenossenschaft im thüringischen Altenburg war aus ihrem Verband ausgetreten, ließ sich von einem anderen Verband prüfen, trat dem aber nicht bei. Ihr drohte daraufhin tatsächlich die gerichtlich angeordnete Auflösung. Das war für mich der Anlass, mich erneut der Frage der Zwangsmitgliedschaft zu widmen und zwar unter zwei Aspekten: Zum einen der Frage, wie ist im Detail die Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 1933/34 abgelaufen, wer hat also wann aus welchen Gründen für die Implantierung den Anschlusszwanges gesorgt und zum anderen der Frage, was dazu geführt haben mag, dass nach 1945 zwar der nationalsozialistische Ballast auch im genossenschaftlichen Recht wieder beseitigt wurde, aber die Zwangsmitgliedschaft trotzdem erhalten blieb.

Eine solche Untersuchung bedeutete zunächst anhand der überlieferten Akten des Reichsjustizministeriums tiefer zu bohren und dabei auch das historische Umfeld stärker zu beleuchten, also die Frage zu bedenken, ob es unter den gegebenen Zeitumständen 1933/34 überhaupt denkbar gewesen wäre, dass das herrschende Regime sich auf Wünsche und Erwartungen von Verbänden einlassen würde. Die so gewonnenen Erkenntnisse erhalten, wie zu sehen sein wird, recht klare Konturen. Denn die Akten des Reichsjustizministeriums (und einige andere) zur Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 1933/34 sind erhalten und einsehbar und die Umstände der nationalsozialistischen Machtergreifung und Machtkonsolidierung in dieser Zeit sind gut erforscht.

Sowohl Quellenlage als auch Forschungsstand zur Beantwortung der zweiten Frage – warum hat die Zwangsmitgliedschaft den Umbruch 1945 und danach unbeschadet überstanden? – sind teils dürftig, teils überhaupt nicht gegeben. Es gibt kaum Untersuchungen zum Verhältnis von Nationalsozialismus und dessen Herrschaftssystem einerseits und Genossenschaften andererseits und überhaupt nichts zu den personellen Verknüpfungen über den Epochenbruch 1945 hinweg. Das letztere ist absolute terra incognita, leere Wüste. Lediglich Jan-Frederik Korf hat bei den Konsumgenossenschaften erste Spuren freigelegt (vgl. Korf o.J.: 257ff.). Hinsichtlich der in dieser Frage interessanteren, weil gewichtiger erscheinenden gewerblichen Genossenschaften, war mehr zu erreichen auch mir nicht möglich. Aber es sind recht deutliche Spuren.

Aus alledem ergibt sich folgender Aufbau dieser Untersuchung: Zunächst wird das genossenschaftliche Verbandswesen bis 1933 vor allem hinsichtlich der Positionen zu Revisionsbestimmungen und den eindeutig abgelehnten Zwangsbefugnissen betrachtet. Dem folgt eine knappe Darstellung der Situation der Landwirtschaft in den östlichen Provinzen Preußens, den daraus entstandenen Problemen der landwirtschaftlichen Genossenschaften, den Zielen der staatlichen Landwirtschaftspolitik (einschließlich des dazugehörigen Stichworts „Osthilfe") bis hin zur Notverordnung, die die Grundlage der 1932 beginnenden Novellierung des Genossenschaftsgesetzes bildete. Weiterhin beschäftigen wir uns mit dem politischen Umfeld, also der Installierung der nationalsozialistischen Reichsregierung, ihrer rapide durchgesetzten Konsolidierung einschließlich des Weges zum Ermächtigungsgesetz und das Gesetz selbst auch in Hinblick auf seine Unvereinbarkeit mit der Weimarer Verfassung. Danach wird ein Blick auf das faktisch und ideologisch bestimmte Bild des Nationalsozialismus zum Genossenschaftswesen geworfen, dem eine Betrachtung von Verlauf und Stellenwert der Gleichschaltung der Genossenschaftsverbände folgt. Damit wären die Grundlagen gelegt, um den recht detailliert geschilderten Verlauf der Novellierung 1933/34 einordnen zu können. Da der Gesetzgebungsprozess eine zwar nicht umgesetzte, aber folgenreiche Fortsetzung sowohl im Reichsjustizministerium als auch anschließend in einer nationalsozialistischen Institution namens „Akademie für Deutsches Recht" gefunden hatte, wird auch dessen Verlauf zu behandeln sein. Aber auch ausgewählte Begründungen zum gesamten Gesetzgebungsverfahren und die entsprechenden Interpretationen (gleichförmig von der Ministerialbürokratie, der Rechtswissenschaft, den Verbänden und nationalsozialistischen Ideologen gegeben) werden uns interessieren. Am Ende wird die Frage stehen, warum hat sich das Genossenschaftswesen, haben sich die Verbände nach 1945 in der wiedergeschenkten Freiheit nicht deutlich von den niemals gewünschten Bestimmungen zur Zwangsmitgliedschaft distanziert. Immerhin waren sie doch die ersten Opfer in der nationalsozialistischen Genossenschaftsgeschichte.

Was die Darstellung dieser skizzierten Teile betrifft, so ist sie notwendigerweise recht disparat, notwendigerweise allein schon wegen der unterschiedlichen Quellenlagen. Manche Fragen sind recht ausführlich abgehandelt, andere eher kursorisch. Viele Tatbestände, Probleme, Fragen sind nur angedeutet. Das kann angesichts des unzureichenden Forschungsstandes anders gar nicht sein. Die Zeit ist mehr als überreif für eine profunde, vorurteilslose Geschichte der deutschen Genossenschaften und ihrer Verbände in den letzten hundert Jahren.

Die einzelnen Kapitel sind jeweils mit – kursiv geschriebenen – Zusammenfassungen versehen.

2. Genossenschaften und die Verbandsrevision bis 1933

Die Entstehung der modernen Genossenschaften in Deutschland

Genossenschaftliche Organisationsformen sind uralt und in vielen, wenn nicht sogar in allen Kulturen der Welt verbreitet. Die beiden Genossenschaften, die bis heute als die ersten modernen Genossenschaften in Deutschland gelten, gründete Hermann Schulze aus Delitzsch 1849 in seiner damals preußischen Heimatstadt. Es handelte sich um je eine Einkaufsgenossenschaft von Tischlern und Schuhmachern. Ein Jahr später kam ein sogenannter Vorschussverein hinzu. Aus ihm und den Folgegründungen sind die Volksbanken entstanden. Merkmale dieser Genossenschaften Schulzescher Prägung waren Freiwilligkeit, fluktuierende Mitgliedschaft, demokratische Entscheidungsmechanismen, Autonomie, also Unabhängigkeit vom Staat. Zwang lehnte er entschieden ab. Als Schulen der Demokratie sollten die Genossenschaften in der Gesellschaft wirken. Auch staatliche Hilfen lehnte Schulze konsequent ab, es sei denn, eine aktuelle Notlage etwa aufgrund einer Naturkatastrophe sollte gelindert werden. Auch als Politiker – er gehörte mehr als zwanzig Jahre verschiedenen Parlamenten in Preußen, im Deutschen Zollverein, im Norddeutschen Bund und im Deutschen Reich an und war an der Gründung der Deutschen Fortschrittspartei 1859 beteiligt – vertrat er stets demokratische und liberale Positionen. Damit war er ein ebenso entschiedener Gegner Bismarcks. Schulze war schließlich auch maßgeblich in der deutschen Nationalbewegung engagiert.

Er entwickelte zeitgleich mit seinen praktischen genossenschaftlichen Gründungen ein theoretisches Konzept dazu. Genossenschaften waren für ihn ein – kleiner – Teil eines umfassenden gesellschaftspolitischen Reformprogramms, mit dem er nicht weniger erreichen wollte als die Lösung der sozialen Frage, das zu seiner Zeit drängendste gesellschaftliche Problem. Bestandteil seines Konzeptes war auch die Bildung von gewerkschaftlichen Organisationen,an deren Gründung – es waren die sogenannten Gewerkvereine – er in den sechziger Jahren seines Jahrhunderts maßgeblich beteiligt war. (Vgl. Kaltenborn 2012: passim).

Nach 1849 kam es sehr schnell zu zahlreichen genossenschaftlichen Gründungen in ganz Deutschland, einschließlich der Habsburgermonarchie als Teil des noch bestehenden Deutschen Bundes. Es stellte sich jetzt zunehmend die Frage nach einem zufriedenstellenden rechtlichen Status der neuen Gebilde. Die vorhandenen Formen des preußischen Rechtssystems waren unzureichend. Da gab es einmal die Gestalt der privatrechtlichen Vereinigung. Sie genügte Schulze auch in keiner ihrer Unterformen vor allem deshalb nicht, „weil sich der Gesetzgeber dabei alle möglichen Zwecke mit alleinigem Ausschluß des ,Geschäftsbetriebes' gedacht hat, welcher gerade das charakteristische Merkmal der Genossenschaft ist [...]". Die andere zur Verfügung stehende Rechtsform, die „Societät des Römisch-Deutschen Privatrechts" war ebenfalls unzureichend, weil bei ihr der Wechsel in den beteiligten Personen kaum oder jedenfalls nur unter äußerst umständlichen und belastenden Bedingungen möglich war. Die prinzipiell ständig gegebenen Veränderungen in der personellen Zusammensetzung unter den Mitgliedern waren aber nach Schulzes Verständnis für eine Genossenschaft unabdingbar. Also musste eine spezifische Form geschaffen werden. Seinen ersten dementsprechenden Gesetzesentwurf legte Schulze schon 1859 vor. Der Entwurf bestand aus nur fünf Paragraphen. (Vgl. Schulze-Delitzsch 1870a: 253ff.).

Er wurde im Kern aber sehr rasch gegenstandslos, denn 1861 trat auch in Preußen das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch in Kraft, das noch von der Deutschen Nationalversammlung 1848/49 in Frankfurt beschlossen worden war und von den deutschen Einzelstaaten nach und nach adaptiert wurde. Jetzt musste geprüft werden, ob und inwieweit die darin enthaltenen kodifizierten Rechtsformen den Genossenschaften ausgereicht hätten. Das taten sie nach Schulzes Überzeugung nicht (vgl. Schulze-Delitzsch 1870b: 260ff.). Ein neuer Gesetzesentwurf musste also konzipiert werden.

Seit 1861 war Schulze dank einer Nachwahl Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, der zweiten Kammer des Landtages. Im März 1863 brachte er seinen Gesetzentwurf ein, der von 88 weiteren Abgeordneten (allesamt zur Deutschen Fortschrittspartei gehörend, also der von Schulze mitbegründeten linksliberalen Partei) unterzeichnet war. Er wurde im zuständigen Ausschuss (die Ausschüsse hießen im preußischen Abgeordnetenhaus Kommissionen) und in der ersten Kammer, dem nicht gewählten Herrenhaus, beraten und geändert; es gab einen stark modifizierten Gegenentwurf der preußischen Regierung und daraufhin erneute Beratungen sowohl in der zuständigen Kommission als auch im Herrenhaus und im Plenum des Abgeordnetenhauses. Dann wurde das Gesetz verabschiedet und trat 1867 in Kraft. Es wurde nahezu unverändert nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 Reichsgesetz (vgl. Preußischer Landtag: passim und Preußische Gesetzessammlung: passim).

In die Hinweise auf das Entstehen der modernen Genossenschaften in Deutschland gehört auch der Name Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Er suchte mit seinen Gründungen und seinem Konzept die bäuerliche Not – zunächst in seiner Heimatregion, dem Westerwald – zu überwinden. Als Bürgermeister eines Dorfes dort experimentierte er, sozusagen nach dem Prinzip von trial and error, seit 1847 mit verschiedenen Modellen, aus deren erfolgversprechenden Elementen er sein genossenschaftliches Konzept entwickelte. Seine ersten wirklichen Genossenschaften, die Darlehnskassen-Vereine, entstanden dann 1862. (Vgl. Richter 1966: 23ff.). Grundsätzlich war auch Raiffeisen wie Schulze der Selbsthilfe verpflichtet. Sie galt bei ihm aber modifiziert. Denn seine entschieden christliche Grundhaltung und sein konservatives Gesellschaftsbild führten dazu, dass in seinen Vereinen die Wohlhabenderen sich umfangreicher zu engagieren hatten. Für Raiffeisen waren auch keineswegs demokratische Ziele maßgeblich und er vertrat auch deutlich antisemitische Positionen. (Vgl. Kaltenborn 2018: 19ff.).

Die Entwicklung der Genossenschaftsverbände

Rund zehn Jahre nach den ersten genossenschaftlichen Gründungen durch Schulze erschien die Notwendigkeit der Gründung auch eines Verbandes zweckmäßig. Das geschah 1859 in Weimar. Es war Schulze, der zu einer Versammlung der auf seiner Konzeption beruhenden Genossenschaften aufgerufen hatte. Zu dieser Zeit wurde übrigens noch häufig das Wort ,Verein' gebraucht, wenn von Genossenschaften die Rede war. Denn es existierte noch kein Genossenschaftsgesetz, und so war der Verein die gebotene Rechtsform.

Mitte Juni 1859 gründeten nun 32 dieser Vereine ihren Verband, der den umständlichen Namen „Central-Correspondenz-Bureau der deutschen Vorschuß- und Creditvereine" trug. Es handelte sich zunächst ausschließlich um Vorschussvereine, die Vorläufer der Volksbanken, die diesen Zusammenschluss trugen. Er sollte gegenseitige geschäftliche Beziehungen anbahnen, den Erfahrungsaustausch organisieren und der „Verständigung bei Verfolgung gemeinsamer Interessen" dienen. Es war allein Schulze, der die in diesem Korrespondenzbüro anfallenden Arbeiten erledigte, anfänglich sogar unentgeltlich. Sehr bald aber wurde diese Tätigkeit, die ihn voll und ganz ausfüllte, honoriert.

Wenige Jahre später kam es zu einer Namensänderung. Die Genossenschaftsorganisation hieß jetzt: „Allgemeiner Verband der auf Selbsthülfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften". Der gewählte Geschäftsführer, also Schulze, trug die Bezeichnung Anwalt der deutschen Genossenschaften; er hatte ein förmliches Büro zur Seite. Es gab auch Landes- und Provinzial-Unterverbände. Deren Direktoren bildeten den engeren Ausschuss, moderner gesagt, den Verwaltungsrat. Das alles regelten ein Statut des Verbandes und die Geschäftsordnung des Vereinstages, wie die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung des Verbandes bezeichnet wurde (vgl. Schulze-Delitzsch 1870c: 101ff.). Nach Schulzes Tod 1883 wurde Friedrich Schenck sein Nachfolger als Verbandsanwalt. Schenck war ab diesem Jahr bis 1893 – wie vorher Schulze – Mitglied des Reichstages, ebenfalls für die Deutsche Fortschrittspartei und sogar für den gleichen Wahlkreis, nämlich Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus.

Später – 1901 – kam es durch Karl Korthaus zur Gründung des „Hauptverbandes deutscher gewerblicher Genossenschaften". Dessen Klientel waren vor allem Handwerkergenossenschaften, denen beim Allgemeinen Verband die in der Schulzeschen Tradition stehende strikte Ablehnung jeglicher staatlicher Unterstützung nicht passte (vgl. Faust 1977: 279ff.). Wiederum zwei Jahre später trennten sich die meisten Konsumgenossenschaften vom Allgemeinen Verband und gründeten 1903 in Dresden den „Zentralverband deutscher Konsumvereine". Er stand der sozialdemokratisch orientierten Arbeiterbewegung nahe und vereinte bei seiner Gründung rund 600 Konsumgenossenschaften. (Vgl. Hasselmann 1971: 283ff.). Weitere zehn Jahre später bildete sich der „Reichsverband deutscher Konsumvereine", der der katholischen Sozialbewegung zuzurechnen und vor allem im Rheinland verankert war (vgl. Hasselmann 1971: 333ff.).

Auf der Seite der Raiffeisen-Bewegung standen bei der organisatorischen Zusammenfassung der Genossenschaften andere Ziele und Absichten im Vordergrund als bei den Schulzeschen Genossenschaften. Die Raiffeisenvereine waren von ihrem Initiator stringent auf ihre jeweilige dörfliche Siedlung begrenzt. Innerhalb dieser Gemeinschaft war von jedem Mitglied bekannt, wie seine wirtschaftliche Lage wohl aussehe. Dadurch verminderten sich die Risiken des Darlehnsgeschäfts der örtlichen Kassen. Andererseits aber war kein Ausgleich zwischen den einzelnen Darlehnskassen-Vereinen möglich, von denen manche knapp an Mitteln waren, während andere zur gleichen Zeit über nennenswerte Reserven verfügten. So schritt Raiffeisen – wieder nach einigen tastenden Versuchen – zur Gründung einer Bank, und zwar als Genossenschaft, deren Mitglieder Darlehnskassenvereine waren. Das war die „Rheinische Landwirtschaftliche Genossenschaftsbank eG" mit Sitz in Neuwied. Sie wurde 1872 von 11 Raiffeisen-Genossenschaften gegründet. Bei ihr handelte es sich also um die erste Genossenschaft höheren Grades, um eine Zentralgenossenschaft. In der Folgezeit wurden weitere solcher Institute gegründet. Schließlich schuf Raiffeisen, um den Geldausgleich wiederum zwischen den regionalen Banken zu bewerkstelligen, eine weitere Stufe, die „Deutsche Landwirtschaftliche Generalbank", ebenfalls in der Rechtsform einer Genossenschaft, mit den schon bestehenden Zentralgenossenschaften als Mitglieder (vgl. Faust 1977: 346ff.; vgl. auch Richter 1966: 56f.).

Das Genossenschaftsgesetz dieser Zeit sah die Bildung von Genossenschaften aus Genossenschaften nicht vor. Schulze intervenierte deshalb gegen die Konstruktion Raiffeisens. Dieser musste sein Modell liquidieren. Er gründete aber eine neue zentrale Ausgleichskasse, die „Landwirtschaftliche Central-Darlehnskasse", dieses Mal allerdings in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, wenn auch mit den wichtigsten Merkmalen einer Genossenschaft. Einen eigentlichen Verband für seine Genossenschaften gründete Raiffeisen dann 1877, den „Anwaltschaftsverband ländlicher Genossenschaften". Dessen Organisation war der des Allgemeinen Verbandes vergleichbar und auch die Zielsetzungen ähnelten sich, einschließlich der wirtschaftlichen. Bei der Gründung hatte der Verband 24 Mitglieder, als Raiffeisen 1888 starb – er hatte bis dahin als Anwalt den Verband geleitet –, zählte die Organisation über 400 Mitglieder (vgl. Faust 1977: 351ff.).

Nach einer längeren, komplizierten Vorgeschichte war es schon vorher, 1883, zur Gründung der „Vereinigung der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften" gekommen, die sich 1903 in „Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften" umbenannte. Der Verband stand unter der Führung von Wilhelm Haas, der anfänglich bei der Raiffeisen-Bewegung engagiert war und wegen deren Überbetonung ihrer christlichen Grundlagen ausgeschieden war. Haas verfolgte auch dezidiert demokratische Ziele. (Vgl. Faust 1977: 387ff.).

Von Victor Aimé Huber und seinen theoretischen und praktischen Bemühungen ausgehend, gewann seit Ende der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts auch der Gedanke der Wohnungsbaugenossenschaften allmählich an Boden. Huber hatte schon vor Schulze den Gedanken der Selbsthilfe propagiert. Seine entsprechende Veröffentlichung, deren Titel schon von der „Selbsthülfe der arbeitenden Klassen" sprach, erschien 1848. Aber erst nach der Reichsgründung wurden in den siebziger Jahren in nennenswertem Umfang Baugenossenschaften gegründet. Ihren ersten Verband gründeten sie 1896 (vgl. Faust 1977: 515ff.).

Der Allgemeine Verband Schulzescher Prägung und der Korthaus-Verband schlossen sich 1920 unter dem Namen „Deutscher Genossenschaftsverband e.V." (DGV) wieder zusammen. Die beiden großen Verbände der landwirschaftlichen Genossenschaften, von denen der von Wilhelm Haas gegründete Reichsverband rund zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Genossenschaften umfasste und der Raiffeisenverband ein knappes Fünftel (vgl. Schürmann 1938: 58) vereinigten sich mit weiteren kleinen Verbänden 1930 zum „Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften – Raiffeisen – e. V.".

Ende 1932 hatten

der landwirtschaftliche

Reichsverband

35.500 Mitglieder,

der DGV

3.200 Mitglieder,

der „Hauptverband der

Baugenossenschaften"

2.700 Mitglieder,

der „Zentralverband der

Konsumvereine"

1.000 Mitglieder,

der „Reichsverband der

Konsumvereine"

250 Mitglieder,

Zahlen gerundet (vgl. St.Jb. 1933: 378).

Daneben bestanden noch eine ganze Reihe kleinerer Genossenschaftsverbände sowie unorganisierte Genossenschaften, „freie", ablehnend auch „wilde" Genossenschaften genannt. Insgesamt hatten knapp 9.000 Genossenschaften außerhalb der oben genannten Verbände gestanden, denn für Ende 1932 wird die Zahl von 51.499 Genossenschaften insgesamt in Deutschland genannt (vgl. St. Jb. 1933: 477).

Die Revision von Genossenschaften bis zum Ende des Ersten Weltkrieges

Der 1859 von Schulze gegründete Genossenschaftsverband schuf sich schon ein Jahr später regionale Unterverbände. Sowohl Dachverband als auch Unterverbände berieten ihre Mitglieder – auch – in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Voraussetzung war, dass sie von den Genossenschaften darum gebeten wurden. Das war der Beginn des genossenschaftlichen Revisionswesens. Rechtliche Anforderungen dazu gab es nicht. Der „Verband der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften am Mittelrhein", der als Unterverband dem Schulzeschen Allgemeinen Verband angehörte, beauftragte 1864 „seinen Verbandsdirektor, dafür zu sorgen, daß er den Verbandsvereinen auf ihr Verlangen jederzeit einen sachverständigen Revisor zur Verfügung stellen könne." Schulze selbst wandte sich noch 1874 auf dem Verbandstag in Bremen gegen „eine allgemeine Beschickung der Vereine durch Revisionsbeamte der Unterverbände" aus. Vier Jahre später führte er aber auf einem Verbandstag in Eisenach einen Beschluss herbei, der den Unterverbänden empfahl, „sachverständige, im kaufmännischen Rechnungswesen erfahrene und mit der genossenschaftlichen Organisation vertraute Männer zum Behufe von Geschäftsrevisionen und Inventuren" zu verpflichten, auf Wunsch der Mitgliedsgenossenschaften Revisionen durchzuführen. (Vgl. Letschert 1927: 18f.). Damit wurde das Revisionswesen offizieller Bestandteil der Verbandsarbeit.

Größere praktische Bedeutung erlangte die Verbandsrevision jedoch erst Anfang der 80er Jahre, als aufgrund eines im Reichstag eingebrachten Antrags die Einführung der kommunalen Aufsicht über die Genossenschaften drohte. Das hätte entschieden den Intentionen der Schulzeschen Genossenschaften widersprochen, den Staat keinesfalls in genossenschaftliche Belange hinein reden zu lassen. Deshalb bezeichnete Schulze auf dem Kasseler Verbandstag von 1881 es als Pflicht der Unterverbände, „für die Einrichtung regelmäßig wiederkehrender R[evisionen] der einzelnen Vereine Sorge zu tragen." In den meisten Unterverbänden wurde nun eine alle drei Jahre wiederkehrende obligatorische Revision eingeführt. Die Revisoren waren Angestellte der Unterverbände. Sie sollten vor allem darauf achten, „ob die Bestimmungen der Gesetze überall beachtet werden, und ob die Geschäftsführung den Vorschriften des Statuts und den auf den Vereins- und Verbandstagen aufgestellten Grundsätzen entspricht." Auf ähnliche Weise verfuhren auch die anderen Verbände, der Raiffeisenverband (seit 1905 unter dem Namen „Generalverband der Deutschen Raiffeisengenossenschaften") und der von Wilhelm Haas gegründete und geführte Verband. (Vgl. Letschert 1927: 19f.).

In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde immer intensiver über eine Neufassung des Genossenschaftsgesetzes gesprochen, auch und gerade im Reichstag, wobei ein zentrales Thema die Aufnahme von Bestimmungen über die Revision und die Stellung der Revisionsverbände war. In einer 1883 erschienenen Veröffentlichung unter dem Titel „Material zur Revision des Gesetzes" nannte Schulze dann seine, von ihm gerade noch akzeptierte Vorstellungen zu den gesetzlichen Vorschriften über die Revision von Genossenschaften. Eigentlich sollte es seiner Auffassung nach nur eine Vorschrift geben, wonach alle zwei bis drei Jahre eine Superrevision durch einen sachverständigen Revisor durchzuführen wäre. Schulze wollte übrigens auch verhindern, dass sich Versicherungsgesellschaften als Genossenschaften bilden dürften. Es hatte bereits entsprechende Versuche von Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit gegeben. Sie unterstanden aber der Staatsaufsicht und wären deshalb innerhalb des Genossenschaftswesens ein Fremdkörper geblieben. (Vgl. Schulze-Delitzsch 1883: passim). Für Schulze war die größtmögliche Staatsferne der Genossenschaften von zentraler Bedeutung. Wie sonst hätten sie im immer noch weitgehenden Obrigkeitsstaat „Schulen der Demokratie" sein können. Dieses „Material" gilt als genossenschaftspolitisches Testament Schulzes. Im März 1883 starb er.

Nach seinem Tod gingen die Diskussionen weiter und führten dann 1889 zu der Verabschiedung eines neuen Genossenschaftsgesetzes durch den Reichstag. Es handelte sich also formal um mehr als eine bloße Novellierung. Eine entscheidende Neuerung betraf die Revision. Ihr war jetzt ein eigener Abschnitt mit zwölf Paragraphen eingeräumt, der unter anderem folgende Regelungen vorsah:

Die Prüfung einer Genossenschaft hatte mindestens alle zwei Jahre durch einen sachverständigen Revisor zu erfolgen (§ 51), der gerichtlich auf Antrag der Genossenschaft zu bestellen war (§ 59).

Zuvor hatte die „höhere Verwaltungsbehörde" ihr Einverständnis zu erklären (§ 59).

Gehörte eine Genossenschaft einem Verband an (der bestimmte Kriterien zu erfüllen hatte), hatte dieser den Revisor zu bestellen (§ 52).

Das Recht zur Bestellung von Revisoren seitens des Verbandes war vom Staat zu genehmigen (§ 55).

Das Statut des Verbandes war sowohl den Gerichten als auch der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen (§ 56).

Als Zweck des Verbandes musste seine Satzung die Revision der ihm angehörigen Genossenschaften nennen und konnte als weiteren Zweck „die gemeinsame Wahrnehmung ihrer im § 1 bezeichneten Interessen, insbesondere die Unterhaltung gegenseitiger Geschäftsbeziehungen" verfolgen (§ 53).

(Vgl. RGBI. 1889: No. 11).

Damit waren die Revisionsverbände auch rechtlich in das Leben der Genossenschaften eingetreten. Dem Allgemeinen Verband Schulzescher Richtung und seinen angegliederten Revisionsverbänden passte das überhaupt nicht. Ludolf Parisius, Freund Schulzes und 1867 erster Kommentator des – damals noch lediglich preußischen – Genossenschaftsgesetzes schrieb in seinem Kommentar zum Gesetz von 1889: „Mit großer Entschiedenheit haben sich genossenschaftliche Verbände gegen die Vorschläge des Entwurfs ausgesprochen. Der allgemeine Vereinstag zu Erfurt erklärte sich zwar dafür, daß durch das Gesetz die Genossenschaften verpflichtet werden, mindestens in jedem dritten Jahre ihre Einrichtungen und Geschäftsführung durch einen sachverständigen Revisor prüfen zu lassen, erachtete aber die übrigen Vorschläge jenes Entwurfs als unvereinbar mit den Grundsätzen der Selbsthülfe." (Parisius 1889: XXII). Die Formulierung von den „übrigen Vorschlägen" bezog sich auf die Regularien zu den Revisionsverbänden.

Der Nachfolger Schulzes als Anwalt des Allgemeinen Verbandes, Friedrich Schenck, hatte mit Bezug auf die staatliche Aufsicht über die Verbände, einschließlich der Verleihung des Rechtes der Revision, in der Debatte des Reichstages am 13. Dezember 1888 gesagt: „Meine Herren, die Aufrechterhaltung dieser Bestimmungen würde zu schweren Schädigungen der Genossenschaften als freie Privatvereine unerträglich. Diese Bestimmungen, wenn sie Gesetz werden sollten, würden die bei den jetzt bestehenden Genossenschaften geschaffenen Revisionseinrichtungen beeinträchtigen und würden dadurch der genossenschaftlichen Entwickelung schweren Schaden bereiten, und sie würden endlich dem Staate eine Verantwortlichkeit zu wälzen, welche der Staat absolut nicht ertragen kann." Eine „Revisionseinrichtung mit ihren heilsamen Folgen kann nur bestehen und gedeihen auf dem Boden, auf dem sie entstanden ist, auf dem Boden der freien Selbstbestimmung der Genossenschaften. Meine Herren, die Genossenschaft, die sich freiwillig der Revision unterstellt hat, die freiwillig den Mann wählt, dem sie die Revision ihrer Geschäftsführung übertragen will, wird auch dem Revisor, den sie sich selber gewählt hat, gern alle mögliche Auskunft ertheilen, die nothwendig ist, daß er ein richtiges Bild über die Geschäftsgebahrung erlangt und daß er den richtigen Rath der Genossenschaft ertheilen kann; und diese Genossenschaft wird auch bereit sein, den Vorschlägen und Rathschlägen dieses Revisors Folge zu leisten." Und weiter sagte Schenck: „Unsere Genossenschaften sind Gesellschaften, die auf dem Boden des Privatverkehrs stehen, die nur zu dem Zwecke gegründet sind, den Erwerb und die Wirthschaft ihrer Mitglieder zu fördern, und es ist ein Eingriff in Privatrechte, wie er bisher nicht dagewesen ist, daß diese Vereine gezwungen werden sollen, von einer außen ihnen stehenden Person ihre Geschäfte revidieren zu lassen; es würde deshalb eine solche Bestimmung auf die Entwickelung der Genossenschaften von schädlichster Einwirkung sein müssen." (Reichstag 1888: 14. Sitzung). Das war eindeutig.

Viele Genossenschaften verließen denn auch ihre eigene Bewegung und wandelten sich in Aktiengesellschaften um. Friedrich Thorwart, der später in vier Bänden eine Sammlung von Schriften und Reden Schulzes herausgab, schrieb in der Zeitschrift des Allgemeinen Verbandes: „Es kann nicht befremden, daß, geleitet von dem Gefühle des Mißmuths, gleichzeitig hier und dort die Frage aufgeworfen wird, ob man nicht besser daran thue, der Form der Genossenschaft Valet zu sagen und zur Umwandlung in die in ihrer geschäftlichen Thätigkeit viel unbehindertere, der Staatsrevision nicht ausgesetzte Aktiengesellschaft zu schreiten." (Thorwart 1889: 165f.).

Die Raiffeisenbewegung dagegen in ihrer eindeutigen Staatsnähe (vgl. Kaltenborn 2018: 36ff.) akzeptierte die neuen Revisionsvorschriften.

Seltsamerweise wurde das Gesetz von 1889 gute dreißig Jahre später von der gleichen Position aus gänzlich anders gesehen, denn 1920 schrieb Hans Crüger als Anwalt des Deutschen Genossenschaftsverbandes: „Das Endergebnis der eingehenden Beratungen war, daß dem Genossenschaftsgesetze freudige Zustimmung zuteil wurde, so daß man es in den Genossenschaftsverbänden als die geeignete Grundlage für eine gesunde Weiterentwicklung des Genossenschaftswesens betrachtete." (Crüger 1920: 134). Crüger war zu der Zeit als sein Vorgänger Schenck im Reichstag von der „schädlichsten Einwirkung des Gesetzes" sprach, 1888, bereits ein Jahr Sekretär des gleichen Verbandes (damals noch mit einem umständlicheren Namen) und wurde 1896 sein Nachfolger als Anwalt (Vorsitzender) des Verbandes. Ähnlich weitgehende Erinnerungslücken führender Genossenschafter sind auch, wie wir noch sehen werden, nach 1933, aber auch nach 1945 zu beobachten.

Der Allgemeine Verband behandelte die Fragen der Revision auch auf seinen Genossenschaftstagen 1906 in Kassel und 1913 in Posen. Im Kasseler Beschluss hieß es: „Die durch § 53 und 55 des Genossenschaftsgesetzes vorgeschriebene ,Verbandsrevision' hat lediglich den Zweck, die Organe der Genossenschaft in der Vervollkommnung der geschäftlichen Einrichtungen und der Beseitigung von Mißständen zu unterstützen. Die Erfüllung der Aufgabe kann nicht gesichert werden durch Einführung von Zwangsmaßregeln in die Organisation, sondern nur durch Hebung des Verständnisses der Organe der Genossenschaft für die Zwecke der Revision." In Posen wurde dieser Beschluss nahezu wörtlich wiederholt. (Vgl. Letschert 1927: 188).

Auch der 1901 von Korthaus gegründete „Hauptverband deutscher gewerblicher Genossenschaften" äußerte sich in jener Zeit zur Frage einer Revision des Genossenschaftsgesetzes. Der Hauptverband organisierte vor allem, wie bereits erwähnt, Handwerkergenossenschaften. Aber schon kurze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich Hauptverband und Allgemeiner Verband unter dem Namen Deutscher Genossenschaftsverband zusammen. Doch noch unmittelbar vor dem Krieg formulierte der Hauptverband auf dem Genossenschaftstag von 1914 in Hildesheim seine eigenen Forderungen zur Revision. Sie waren eine Reaktion auf den Antrag einer Gruppe von Reichstagsabgeordneten des Zentrums. Der Initiator des Antrages war Martin Faßbender, eine Zeit lang enger Mitarbeiter Raiffeisens, der sich nach der Trennung aber auch kritisch über Raiffeisen äußerte. Dem Faßbender-Antrag zufolge sollte u. a. auch das Revisionswesen rechtlich neu ausgerichtet werden. Dazu verlangte der Antrag zunächst, dass die Revisionsverbände „keine erwerbswirtschaftlichen Zwecke verfolgen" dürften, vor allem aber sollten „die Zentralbehörden der einzelnen Bundesstaaten" (nach heutigem Sprachgebrauch: die Landesregierungen) für verbandslose Genossenschaften „Zwangsrevisionsverbände" bilden. Die autonom gegründeten Verbände hätten also weiterhin nur auf freiwilliger Mitgliedschaft beruht. (Vgl. Reichstag 1914: 2975f.).

Das Jahrbuch des Hauptverbandes bezeichnete diesen Antrag zwar als „durchaus wohlgemeint" und der Hauptverband unterzog seine eigenen Vorschläge, wie er schrieb, einer „erneuten gründlichen Prüfung". Aber das Ergebnis, beschlossen auf dem Hildesheimer Genossenschaftstag von 1914, betraf in keinem Punkt die Frage von Zwang oder Nichtzwang hinsichtlich der Mitgliedschaft von Genossenschaften in Revisionsverbänden. Lediglich dass die Prüfungen häufiger stattfinden sollten, wurde als sinnvolle Forderung erachtet. Den Revisionsverbänden sollte dazu das Recht zugestanden werden, „an Stelle der zweijährigen [sic!] die einjährige [sic!] zu beschließen mit der Wirkung, daß dann auch jeder jährlichen Revision der Charakter der gesetzlichen Revision innewohnt, und daß alle angeschlossenen Genossenschaften sich dieser Revision zu unterwerfen haben." Diese Bestimmung der jährlich stattzufindenden Revision sollte auch für diejenigen Genossenschaften gelten, die keinem Verband angehörten. Grundsätzlich hieß es, durchaus auch in der Schulzeschen Tradition: „Bei der als notwendig erachteten Reform des Genossenschaftsgesetzes ist davon auszugehen, daß der Charakter der Genossenschaft als eines auf Selbständigkeit und Selbstverantwortung beruhenden wirtschaftlichen Gebildes gewahrt bleibt." (Hauptverband 1915: VI; vgl. auch Allg. Verband 1913: 810f.).

Die Verbandspositionen zur Revision während der Weimarer Republik