21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Braumüller Verlag

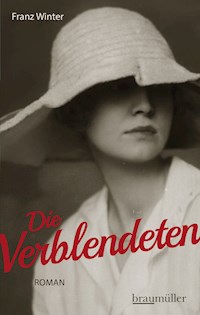

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Epochaler Roman über den Weg einer Gesellschaft durch die Wirren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts "Die Verblendeten" spannen sich vom Ende des Ersten Weltkriegs über die brodelnden 1920er- und 1930er-Jahre, über die Zeit des NS-Regimes bis in die 1950er-Jahre. Es sind die Familiengeschichten ehemaliger Aristokraten, die sich in den Zeitwirren verfangen und deren Schicksale untrennbar mit den Schicksalen jener verbunden sind, die einmal deren Diener, Köchinnen, Krankenschwestern oder Soldaten waren. Besitzverlust, Enteignungen, Kriegsverwundungen, Traumatisierungen, Elend und Hungersnot weisen deren Weg fast zwanghaft in Nationalsozialismus, Krieg, Nachkriegszeit und Wiederaufbau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Franz Winter

Roman

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2019

© 2019 by Braumüller GmbH

Servitengasse 5, A-1090 Wien

www.braumueller.at

Coverbild: ÖNB

Umschlag: Klackl&Winter

Vorsatz: Anschluss 1938 | ÖNB

Nachsatz: Staatsvertrag 1955 | ÖNB

Druck: CPI books GmbH, Eberhard-Finckh-Straße 61, 89075 Ulm

ISBN 978-3-99200-228-3

eISBN 978-3-99200-229-0

Lisa gewidmet

INHALT

1919: PROLOG

1920: AUGUST

1920: SEPTEMBER

1920: NOVEMBER

1921: FEBRUAR

1928: APRIL

1928: JUNI

1928: JULI

1931: SEPTEMBER

1933: SEPTEMBER

1935: JULI

1937: DEZEMBER

1938: MAI

1938: JUNI

1938: SEPTEMBER

1938: NOVEMBER

1939: SEPTEMBER

1940: SEPTEMBER

1940: NOVEMBER

1942: OKTOBER

1945: APRIL

1945: MAI

1945: DEZEMBER

1946: JANUAR

1946: FEBRUAR

1946: MAI

1946: JUNI

1949: SEPTEMBER

1950: MAI

1952: APRIL

1952: OKTOBER

1955: MAI

1955: EPILOG

ANHANG

PERSONEN

PERSONENVERZEICHNIS

SPRACHLICHE HIERARCHIEN IN ÖSTERREICH

1919

PROLOG

Er hatte sich versteckt. Er, Hans Karl Bühl hatte sich in einem leeren Brunnen mit dem Namen „Die Macht zu Lande“ versteckt, weil er so etwas wie Angst verspürte, Angst vor diesen abgemagerten, hungernden, frierenden Menschen, die da mit dampfendem Atem an ihm vorbeizogen. Eine Angst, die ihm auf den Schlachtfeldern im Angesicht schwerbewaffneter, zum Töten abgerichteter Soldaten unbekannt geblieben war.

Völker hört die Signale!

Auf zum letzten Gefecht!

Die Internationale

erkämpft das Menschenrecht!

Plötzlich waren vom Heldenplatz her Heil!-Rufe zu hören: „Heil! Heil! Heil Deutsch-Österreich!“ Sie kamen näher, schwollen an, wuchsen unter der Michaelerkuppel zu einem hallenden Gegröl, das den Marschgesang in sich aufsog und vertilgte. Menschen stürzten in panischer Angst durch die Herrengasse, verfolgt, gejagt von den bewaffneten Horden der Heil schreienden Heimwehr, Schüsse krachten in die Nacht, Haustore wurden blindwütig eingetreten, Scheiben splitterten. „Heil! Heil! Heil Deutsch-Österreich!“

Hans Karl verließ sein Versteck, als sich das Toben gegen die Schottengasse hin in der klirrenden Nacht verlor. Er stand allein auf dem kreisrunden Michaelerplatz vor der schwarzen Hofburg und kam sich unsagbar lächerlich vor in seinen Lackpumps, seinem Frack, seinem nerzgefütterten Mantel, dem weißen Seidenschal ums Gesicht und dem Zylinder auf dem Kopf. Ein vermummter, trauriger Zirkusclown, um Atem japsend, um seinen Lebensatem ringend.

Bei der Pestsäule nahm er galoppierende Pferde wahr, die sich dem Graben näherten. Zwei Lipizzaner, vor ein Kohlenfuhrwerk gespannt, stürmten unter Peitschenhieben an ihm vorbei gegen die Tuchlauben.

Mit vorsichtig gesetzten Schritten tastete er sich durch die Dunkelheit via Bräunerstraße in die Stallburggasse. Schlaf wollte er dort finden. Morgen, nein heute, am frühen Nachmittag, würde er Leopold von Altenwyl seine Aufwartung machen, um der Form Genüge zu tun und ihn um die Hand seiner Tochter Helene zu bitten.

1920

AUGUST

„Denn wir sind in der Enge und im Dunkeln, in anderer Weise als der mittelalterliche Mensch, aber nicht in minderem Grade; wir überschauen vieles, durchblicken manches, und doch ist die eigentliche Seelenkraft des Blickens schwach in uns; vieles ist uns zu Gebote, aber wir sind keine Gebieter; was wir besitzen sollten, das besitzt uns, und was das Mittel aller Mittel ist, das Geld, wird uns in dämonischer Verkehrtheit zum Zweck der Zwecke“, hatte der im mittäglichen Gegenlicht wie ein Schemen zwischen geflügelten Seepferden gegen den gleißenden See hin auszumachende Dichter mit nur unter äußerster Anspannung aller Sinne wahrnehmbarer Stimme von einem sonnendurchschienenen Blatt langsam, fast stockend, abgelesen, umrahmt vom wellenartig sich aufwerfenden Zug jenes Sagengebirges, das in den Atlanten Salzburgs, Österreichs und Europas seit Urzeiten mit dem Namen „Der Untersberg“ verzeichnet war.

Helene Bühl musste an diese Worte Hofmannsthals vom vormittäglichen Empfang auf „Leopoldskron“, dem Schloss Max Reinhardts, denken, als sich die weißen Finger des Todes fast zärtlich auf Jedermanns Brust legten, worauf ein riesiger Schatten langsam über den Domplatz sank, so unerbittlich, dass sie trotz der Schwüle des Augustnachmittags ihren Seidenschal um die Schultern ziehen und nach der Hand ihres Mannes greifen musste, die dieser ein wenig nur emporhob, um sie, sich niederbeugend, zu küssen. Dabei hatte sie den rechten Arm schützend um ihren Leib gelegt.

„Es ist nach allem und allem, was wir blindwütig zerstört haben, was uns blindwütig zerstört hat und was zerstört darniederliegt, unsere heilige Pflicht und unsere einmal für alle Male unwiderrufliche Gnade, dass wir uns in einem neuen Europa, einem Europa des immerwährenden Friedens, wiederfinden dürfen, im Geist unserer uns alle so leid- wie liebevoll umfangenden Vergangenheit, die uns mahnen möge, so wie Kassandra einst nach der barbarischen Zerstörung Trojas gemahnt hat. – Von jetzt an sei uns alles Zeichen, Menetekel und Warnung! Beten wir, dass uns das unermessliche Leid des vergangenen Krieges befähigen möge, uns noch ein und ein letztes Mal im Allegorischen zu bewähren, denn nur einmal noch, dieses eine letzte Mal noch, überlassen die Parzen den neu zu flechtenden Lorbeer unseren Händen.“

1920

SEPTEMBER

„Karl Adam Ferdinand Josef Franz Amadeus Gustav“, Hans Karl reihte fast buchstabierend die Namen aneinander und fächelte sich dann Luft mit der handgeschriebenen Einladungskarte zu, obwohl das Wetter an diesem verregneten Wiener Septembertag durchaus nicht als heiß oder auch nur als übermäßig warm zu bezeichnen war.

„Sag bitte, wär dir das jetzt noch commod, in die schon kühle Piaristenkirchn auf eine Tauf zu gehn?“

„Ja, zu der von dem Buben von der Toinette und dem Ado schon.“

„Du weißt?“

„Aber ja doch, die Crescence hat mir schon vorige Wochn von dem großen Ereignis berichtet, und der Stani is auch eingladn.“

„Ja, der Stani is auch eingladn, natürlich … Ein Bub is es …“

„Ja, wie sich unschwer aus den Namen schließen lasst“, erwiderte Helene lächelnd, stellte sich neben ihren Mann in die Fensterspalierung und sah auf den in einem plötzlichen Lichtband aufglänzenden, fast menschenleeren Platz Am Hof.

„Und dass mich der Ado als Taufpaten für den Buben haben will, weißt du auch?“

„Ja, das hab ich mir so gedacht, nach euern Erlebnissen im Krieg und was der Ado da alles für dich getan hat. Ihm und seinen Pionieren verdanken wir immerhin dein Leben!“

Er drehte sich zu ihr, legte seine rechte Hand behutsam auf ihren Nacken und küsste zart, fast ohne sie mit seinen Lippen zu berühren, ihre Stirn.

„Aber das muss er dir doch schon früher angetragen haben“, flüsterte Helene fast tonlos, „das Kind ist ja schon seit dem Juli auf der Welt – so steht’s jedenfalls auf dem Billet.“

„Ja, im Club, oder dem, was davon noch übrig ist.“

„Und du hast hoffentlich angenommen, trotz deiner Menschenscheu.“

„Was hätt ich sonst tun sollen?“

„Was hättst du sonst tun dürfen!“

„Und noch dazu ein Bub …“

Helene löste sich. Jetzt schauten beide auf die über dem pfeildurchbohrten Drachen zu ihren Füßen himmelwärts tanzende, sterngekrönte schwarze Madonna über dem Platz.

„Und das unsrige? – Was glaubst du?“

„Wird ein hoffentlich gesundes Kind, an dem ich vielleicht nicht sterben muss, wie meine Mutter damals vor sechsundzwanzig Jahren in Prag, was ich mir sehr erbitt von –, worum ich halt manchmal, ganz im Geheimen, alle guten Mächte und Kräfte bitt. Und was es wird, Kari, Bub oder Mädel, das gilt mir völlig gleich. – Ein Mäderl wär mir fast lieber, weil ich ja auch als ein solches auf die Welt gekommen bin, und einem solchen Mädel dann vielleicht zeigen könnt, wie sich das anfühlt, wenn man eine Mutter hat.“

„Wie du das sagst …“

„Ja, und wenn’s anders gwesen wär, wärn wir doch auch jetzt nicht beieinander.“

„Karl Adam, widersagst du dem Satan?“

„Ich widersage.“

„Und all seinen Werken?“

„Ich widersage.“

„Und all seiner Hoffahrt?“

„Ich widersage.“

Es war wie in einem Traum, den Buben von Ado Hechingen in seinem weißen Taufkleid auf dem alten, dünnen, spitzenbesetzten Kissen im Arm, dieses unendlich zarte Menschenkind, in dessen Gesicht schon jetzt die Schönheit seiner Mutter zu erkennen war, die Schönheit von Toinette, seiner einstigen Geliebten, die nur noch vollkommener geworden war seit damals in der Grünleiten vor vier Jahren, neunzehnhundertsechzehn war das, mitten im Krieg, als sie voneinander Abschied nehmen mussten, weil er einen Stellungsbefehl für die Isonzohölle hatte. Und über ihm löste sich die Himmelfahrtsmadonna von Maulbertsch in nichts als von göttlichem Licht durchschienene Farben auf. Blau, Blau, Himmelsblau, zergehende Morgenröte, und die leuchtende Glorie um ihren Kopf.

„Karl Adam, glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde?“

„Ich glaube.“

Aus der Tiefe des Bewusstseins tauchte seine Erstkommunion in der Michaelerkirche an den Spiegel seiner Erinnerung, damals hatten sie das Taufgelöbnis im Chor erneuern müssen, ehe ihnen der Leib Christi als kreisrunde Oblate auf die Zunge gedrückt wurde, er zählte neun Jahre, das war im Mai achtzehnhundertneunundachtzig, vor – zweiunddreißig Jahren! Und jetzt sprach er dieses Gelübde für den Sohn seines besten Freundes, dem er sein Leben verdankte, und dessen Frau, seiner Geliebten, mit der er ihn betrogen hatte, und wusste nicht, was er da im Namen dieses neuen Menschen versprach.

„Karl Adam, glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, geboren aus Maria der Jungfrau, der für uns gelitten hat, gestorben ist, und am dritten Tage wieder auferstanden ist?“

„Ich glaube.“

Glaubte er das alles? Er, Hans Karl Bühl, der dreimalige Kriegsverwundete, der kriegsversehrte Jesuitenzögling, der Aristokrat, dessen Titel vor einem Jahr durch geltendes republikanisches Recht und Gesetz aberkannt worden waren, wie die der Familie seiner Frau, wie die der Familien des Säuglings, den er im Arm hielt, wie die seiner ganzen Klasse, die sich so leichtfertig, so zynisch, so menschenverachtend ihrer Verantwortung entzogen hatte.

„Karl Adam, glaubst du an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, den Nachlass der Sünden, die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben?“

„Ich glaube.“

Die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben … Seine geliebte Mutter war neunzehnhundertvierzehn, als der Krieg begann, auf der Fahrt von Fiume nach Liverpool „in einer Sternennacht verschwunden“, wie ihm William Brod-Spencer, ihr Lebensgefährte, geschrieben hatte, als das Schiff durch kaiserlich-deutsche Torpedos dem Untergang anheimgegeben war. Das ewige Leben! Jetzt, jetzt möchte er leben, dieses Leben leben, mit seiner Frau Helene, mit seinem Kind, mit dem sie bald und hoffentlich gesund, unbeschadet, niederkommen würde. Was gelobte er da wem als Stellvertreter für ein Kind, ein neugeborenes Kind?

Ihm ruhen noch im Zeitenschoße

Die schwarzen und die heitern Lose,

fiel ihm Schillers Glocke ein, die sie alle in Feldkirch auswendig lernen mussten. Gelobte er dem weiß gewandeten Priester, der ihn jetzt am Arm berührte, damit er das kleine Menschenwesen über die Taufschüssel senkte?

„Karl Adam Ferdinand Josef Franz Amadeus Gustav, ich taufe dich im Namen des Vaters“, er übergoss den Kopf des Kleinen mit Wasser aus einem goldenen Henkelkrug, „und des Sohnes“, er goss wieder, worauf das Kind die Lider öffnete und Hans Karl aus großen blauen Augen staunend ansah, „und des Heiligen Geistes.“

Der Priester tupfte mit einer kreuzbestickten Leinenserviette das Wasser von der Stirn des kleinen Karl Adam, Hans Karl glaubte die Zeremonie beendet und hob ihn ein wenig, damit der Körper des nunmehr Getauften zumindest in die Waagerechte gelange, was ihm das kleine Wesen mit einem Wimpernaufschlag zu danken schien, während der Priester dessen Stirn und winzige Hände mit gestocktem Öl bekreuzigte.

„Karl Adam Ferdinand Josef Franz Amadeus Gustav, der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit …“, Schuld Adams, zuckte es durch den Kopf Hans Karls, was hat der Ado für eine Schuld, wo ich doch selbst als ein Schuldiger dasteh, „– und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes wirst du nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, auf dass du für immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in alle Ewigkeit.“ Der Bub, immer im Blick mit seinem Paten, nahm es ohne einen Laut und fast mit einem Lächeln hin.

Plötzlich schwebten Knabenstimmen durch den sonnendurchstrahlten Raum,

Du gabst, oh Herr, mir Sein und Leben,

und deiner Lehre himmlisch’ Licht.

Die Piaristenbuben! Das Offertorium aus der Schubertmesse! Wie oft hatten sie es in der Stella gesungen! Und vor neun Jahren, neunzehnhundertelf, bei der Trauung des österreichischen Thronfolgers hatte er es auch gehört, als er mit seinem Schulfreund Xavier, dem Bruder der zukünftigen und letzten Kaiserin, im Schlosshof von Schwarzau Champagner trank – und an der Front, bei den Feldmessen in den Karpaten und am Isonzo, da hatten sie es auch gesungen, oft und oft, und gern, und alle miteinander, die Mannschaften, die Offiziere, die Corps, als ob ihnen ein Stückl Heimat von Franz Schubert und seiner Musik zurückgeschenkt werden würde.

Was kann dafür, ich Staub, Dir geben?

Nur danken kann ich, mehr doch nicht,

nur danken kann ich, mehr doch nicht …

Toinette hatte das veranlasst, da war er sich ganz sicher. Dem Ado, so lieb er war, wär das nicht eingefallen. Das war sie, und Tränen liefen über sein Gesicht, als er den kleinen Karl Adam in ihre Arme legte, die Arme seiner Mutter. Und wie durch einen Schleier leuchtete das Gesicht seiner Frau herüber.

„Es wird sich doch trotz der allgemeinen Versorgungslage vielleicht noch irgendein Restl von einem Earl Grey finden lassen in der Stallburggasse, meint Er nicht, Graf Kari?“, hatte Toinette leichthin gefragt und sich neben ihn auf einen der ins Wasserblau verschossenen Josefinischen Sessel gesetzt, um dem Schrammelquartett zuzuhören, das da auf der Terrasse des Josefstädter Gartenpalais’ zu Ehren des vor wenigen Stunden getauften Hechingen’schen Stammhalters behutsam den Nußdorfer Walzer intonierte, während Karl Adam schlief, selig, wie es schien, in seinem mitten unter die Gäste geschobenen Stubenwagen, die diesen immer wieder leise umkreisten, umstanden, damit sie das schöne, seiner Mutter ungemein ähnliche, wie sie fanden, Gesichtchen des Kleinen gebührend bewundern konnten. So blieben sie ungewöhnlich lange, auch weil sie diesen zweiten Sommer des Friedens mit seinem stillen Fest bei Wiener Vorstadtmusik und noch immer an den Balustraden emporrankenden Rosen nicht verabschieden wollten.

„Es wird sich finden lassen, Toinette.“

„Und wann, wenn Er die Frag erlaubt?“

„Morgen am Nachmittag, wenn Ihr das konveniert.“

„Und um welche Zeit wär Ihm das, wenn man das so sagen möcht, angenehm?“

„Zur Teestund, Toinette, wenn Ihr das recht ist?“

„Aber ja, Graf Kari“, sie erhob sich, „es ist mir recht, wenn der Patenonkel von unserm Buben auf ein paar Worte Zeit für dessen Mutter findet.“

„Toinette …“

Er hatte ihre Hand geküsst, worauf sie sich jenen Gästen, älteren zumeist, zuwandte, die sich wegen des kühler werdenden Abends verabschieden mussten.

Es war noch Earl Grey in der Wohnung, Vorkriegstee, also mindestens sechs Jahre alt, aber die getrockneten Blätter rochen noch gut, als sie Hans Karl auf den Boden der gläsernen Brühkanne rieseln ließ, die er dann mit kochendem Wasser füllte. Eine Packung Hafergebäck hatte er bei Julius Meinl am Graben für viel zu viel Geld, Inflationsgeld, gekauft, legte einige der Bisquits auf einen japanblauen Teller, stellte diesen neben den mit zwei niederen Kerzen bestückten, aus Eisendraht geflochtenen Rechaudkorb auf das niedere Louis-seize Tischchen seines mit felsgrauer Moireseide bespannten Arbeitssalons, seihte in der schmalen Kitchinette den Tee in eine kugelförmige Eisenkanne und verließ die Wohnung, um Toinette die Haustüre zu öffnen, weil die Klingeln, ebenso wie der Lift des Bräunerhofes, nicht, oder noch immer nicht, funktionierten.

„Zweiter Kuss.“ Toinette berührte die floral eingefasste Aufzugskabine, bevor sie nach oben stieg. „Dann hab ich aufgehört, zu zählen.“

„Es ist ein Earl Grey“, stellte sie fest, als sie die hauchdünne Schale samt Untertasse zurückstellte, „vermutlich sogar aus derselben Büchse wie vor sechs Jahren?“

„Vermutlich … Toinette, ich …“

„Schscht! Bitte, Kari, jetzt einmal nix sagen, gar nix.“

Von irgendwoher schlug eine Kirchturmuhr sechs Mal. Vielleicht von der Evangelischen in der Dorotheergassn, aber die läuten ja nicht, dann muss es doch die von der Michaelerkirchn gwesen sein, so nah.

„Toinette, es is so viel vorgefallen, seit wir einander das letzte Mal begegnet sind, in der Grünleiten …“

„Pardon, aber das letzte Mal sind wir einander nicht in der Grünleitn begegnet, Kari Bühl! Das letzte Mal, dass wir einander begegnet sind, das war auf einer Soiree von der Helen, Seiner jetzigen Frau, das war im Altenwyl’schen Palais in der Herrengassn vor einem bissl mehr als vor anderthalb Jahren, wo Er sich davonstehlen wollt wie ein Dieb in der Nacht, und mir dafür meinen Mann, den Ado, seinen besten Freund, so angelegentlich wieder anempfohlen hat, und sich den Tag danach mit der Helen verlobt hat, und das war nach der Grünleitn, drei Jahre danach, wenn Er’s wissen möcht, ich hab nämlich noch ein ganz gutes Gedächtnis. – Aber ja, man kann das so sagen, wenn man das so sagen will; es ist viel ‚vor-gefallen‘.“

„Toinette, weiß Sie, was ich am liebsten auf der Welt jetzt tun möcht, auch wenn ich das nicht und nimmer darf?“

Sie sah ihn sehr aufmerksam an.

„Umarmen möcht ich Sie und küssen und da hinübergehn mit Ihr, dorthin, wo wir einander gfunden haben, als der Krieg angefangen hat.“

Er stand auf, zog sie zu sich empor, umarmte sie und suchte ihre Lippen, was sie durch eine Drehung abzuwehren wusste, indem sie seine Handgelenke umfasste, um ihn sanft auf die Chaiselongue zurückzusetzen.

„Mein lieber Kari, das geht jetzt nicht, das wär nicht gut jetzt, noch nicht. Und selbst wenn ich wollt, ging’s nicht, weil eine Frau in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, das gar nicht kann. – Das hat irgendwer oder irgendwas so gemacht, weiß nicht, wer oder was. – Weil erst wieder alles so werden soll, wie’s vorher war, und dazu hilft es, wenn man das Kindl selber stillt, hat mir der Primar Bernheim gsagt, und weil ich ihm glaub, tu ich es auch, ich hab die Amme nur zum Aufpassen da. – Und das andere wird dann schon wiederkommen, hat er gsagt, das Frau-Sein, und da muss man halt eine Geduld aufbringen.“

Hans Karls Hände zitterten, als er sich bemühte, Tee nachzuschenken. Toinette setzte sich ihm gegenüber, legte ihre Rechte auf die seine und führte sie von der einen dünnwandigen Schale zu der anderen.

„Weißt du, Kari, ich hab einfach nur wissen wollen, wie’s um Ihn steht, und ob ich mich nicht doch geirrt hab in dem Unsrigen; und ich glaub schon, dass ich mich nicht geirrt hab. Aber es ist halt viel vor-gefallen seit dem, wie Er sagt. Das ist zwar nicht sehr schön für mich, aber es ist gut, dass ich’s weiß.“

Sie stand auf und streckte ihm ihre Hand hin.

„Für jetzt leb einmal wohl, Kari, mein lieber Kari – wenn ich Ihn so nennen darf … und ein bissl, mein ich, darf ich’s schon. – Und dank dir unendlich, dass du die Patenschaft von meinem Kari übernommen hast. Bin mir ziemlich sicher, dass er dich noch sehr, lass mich das sagen, wie ich’s mein, dass er dich noch sehr, wirklich sehr, brauchen wird in all dem Leben, das da vor ihm liegt.“

1920

NOVEMBER

Helene hatte vorgesorgt. Sie wollte keine Hausgeburt wie die, an der ihre Mutter sterben musste, ihretwegen. Ihr geliebter Vater tat zwar alles, um diesen obsessiven Gedanken, diese Idée fixe, wie er es nannte, in ihr aufzulösen, aber Helene wurde dieses Schuldgefühl nicht los, also lebte sie mit ihm wie mit einem Schatten, der nun einmal über ihrem sechsundzwanzigjährigen Leben lag.

Sie war jede zweite Woche vom Hof oder von der Herrengasse aus ins Sanatorium Loew zu Dr. Löwenstein, dem Leiter der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung, gegangen, um ihre Schwangerschaft beobachten zu lassen, eines der dreißig Einzelzimmer war seit Ende Oktober für ihre im November zu erwartende Niederkunft reserviert und bereits bis zum fünfzehnten bezahlt. Jetzt chauffierte sie Lukas, der Jakub ins Spital vorausgeschickt hatte, um alles Notwendige für die plötzlich sich ankündigende Geburt vorbereiten zu lassen, mit dem gehorteten Benzin, das noch immer knapp und kaum zu erwerben war, vom Palais Am Hof langsam unter einer roten Fahnenflut zwischen grauen, sich teilenden Menschenzügen, die allesamt dem Parlament auf der Ringstraße zustrebten, in Richtung Mariannengasse, weil die Wehen eingesetzt hatten und Hans Karl wegen dringender Landvermessungen und Neukatastrierungen von Hohenbühl unabkömmlich war.

Sanatorium Loew, ihr geliebter Gustav Mahler war dort gestorben, neun lange Jahre war das jetzt her, einen ganzen furchtbaren, alles zerstörenden Weltkrieg lang, und sie erinnerte genau eines seiner letzten Dirigate als Hofoperndirektor, „Figaros Hochzeit“ hatte er auf seinen Abschiedsspielplan gesetzt, kurz bevor er Wien verließ, um nach Amerika zu gehen. Danach hatten sie soupiert, bei Anna Sacher, sie und die Bühls, die ihr Vater im Schlussapplaus der unvergesslich dirigierten Mozartoper entdeckt und dazu gebeten hatte, den Kari, seine durch die Selbsttötung ihres Mannes so jung verwitwete Schwester Crescence und deren unvorstellbar schöne und, wie ihr schien, aus tiefster Seele leuchtende Mutter, Leonore. Dreizehn war sie damals, und hatte sich sofort in ihr Gegenüber verliebt, in den um vierzehn Jahre älteren jungen Herrn, in jenen Kari, mit dem sie jetzt seit fast zwei Jahren verheiratet war. Und Austern hatte sie gekostet, zum ersten und zum letzten Mal, damals, vor dreiundzwanzig Jahren, im Restaurant von Anna Sacher.

Lukas musste sie stützen, damit sie das Krankenhaus betreten konnte, unendlich behutsam geleitete er sie zum Lift. Sie folgten einem der marineblau uniformierten Portiers, der sie auf die Geburtenstation brachte, wo sie schon von einer Schwester erwartet wurden, die Helene zum Kreißsaal führte.

„Wenn erlauben, Gräfin Helene, erwarte ich hier ein bissl mit Beten die gute Nachricht, um dem Herrn Grafen Altenwyl, dero verehrtem Herrn Vater, persönlich die frohe Botschaft übermitteln zu können und sie dann sogleich nach Hohenbühl zu telefonieren.“

„Danke, Lukas, danke! Ich werd Ihnen das nie vergessen!“

Nach acht Stunden, um zwei Uhr am Morgen des nunmehr bereits siebten November, stieß Professor Löwenstein eine cremeweiße Doppeltüre auf und teilte Lukas Eybner, dem Kammerdiener Hans Karl Bühls, mit, dass dessen Frau soeben eines gesunden Mädchens entbunden worden sei. Diese Mitteilung erfolge auf den ausdrücklichen Wunsch der Frau Gräfin –, der Frau Helene Bühl, die weiters wünsche, dass er das Neugeborene noch kurz in Augenschein nehme.

Er öffnete einen Türflügel, ließ die Schwester mit einem weißen Bündel vor Lukas hintreten, der aufstand, seinen Rosenkranz in der Pattentasche seines schwarzen Anzugs verschwinden ließ und zitternd Tränen mit dem Ärmel aus seinem Gesicht wischte, um das winzige Antlitz des kleinen Wesens da vor ihm nicht zu beflecken, wie er hoffte.

„Es heißt Leonore Helene Leopoldine Crescence, soll ich Ihnen noch ausrichten, Herr – Eybner, ist das korrekt?“

„Lukas Eybner, das ist korrekt, Herr Professor, danke. Und bitte meinen Dank und die herzlichsten Glück- und Segenswünsche der Frau Gräfin zu übermitteln. Danke, danke! Danke!“

Er salutierte und begann zu laufen, durch den langen, grauweißen Gang zum kaum beleuchteten Treppenhaus, die sechs Stiegen hinunter, hinaus in die Nebelnacht. Er startete den Vorkriegs-Gräf, der sofort ansprang, lenkte ihn über die wie ausgestorbene Alser Straße in die Schotten-, die Herrengasse, wo er vor dem Altenwyl’schen Palais anhielt, den Motor abstellte und minutenlang klopfen und läuten musste, bis ihm von der über dem Nachthemd in eine dicke Filzjacke gehüllten Beschließerin geöffnet wurde.

„Gott sei Dank, Frau Pozarek! Frau Pozarek, den Herrn Grafen muss man wecken, schnell, die Frau Gräfin hat ein Mädel bekommen!“

„Die Frau Gräfin hat ein Mädel bekommen“, wiederholte die greise Frau, ohne sich von der Stelle zu bewegen, „Jeschuschmaria, die Frau Gräfin hat ein Mädel bekommen, wie damals in Prag! Hat die Frau Gräfin auch ein Mädel bekommen …“

Im hinteren Teil des Innenhofes wurde eine hohe nachtschwarze Gestalt sichtbar.

„Wenzel, die Frau Gräfin hat ein Mädel bekommen, wie damals in Prag hat die Frau Gräfin ein Mädel bekommen!“

„Können Sie mich bitte schnell hinaufführen, Herr Kratochwil, den Herrn Grafen wecken und mich anmelden, damit ich die glückliche Nachricht überbringen kann? Und danach bitt ich Sie, mir eine Telefonverbindung nach Hohenbühl zu unserm Herrn Grafen herzustellen.“

Der alte Kammerdiener winkte Lukas heran, verschwand im Hausinneren und begann, sich am geschmiedeten Handlauf festhaltend, mühsam Stufe für Stufe ins obere Stockwerk hinaufzuarbeiten.

Leopold Altenwyl liefen Tränen in dünnen Rinnsalen über das hagere Gesicht, sie sammelten sich in seinen weißen Bartstoppeln, ehe sie ein verblichen blau gestreiftes Flanellnachthemd grau tropften. Er musste nach dem Arm seines Kammerdieners greifen, der, angetan mit weißen Zwirnhandschuhen, mit beiden Händen eine Sessellehne umklammerte, damit nicht beide niederfielen, als Lukas meldete, dass die Tochter des Herrn Grafen, Frau Gräfin Helene, glücklich eines gesunden Mädchens entbunden worden sei. Gleichzeitig bitte er darum, nach Hohenbühl telefonieren zu dürfen, um den Vater des Kindes, seinen Herrn Grafen, ehestmöglich von dem großen Ereignis in Kenntnis setzen zu können.

Ob es unangemessen sei, Lukas zu bitten, ihn vielleicht ins Sanatorium Loew zu seiner Tochter zu chauffieren, wenn er angekleidet sei, weil das Automobil schon vor der Tür stehe, worauf dieser mit einer tiefen Verbeugung zu verstehen gab, dass es eine große Ehre für ihn wäre, diesem Wunsch entsprechen zu dürfen.

„Telefon bitte dritte Tire auf linke Gang in Antischamber von Arbeitszimmer von Herrn Grafen, dann vielleicht warten in Vestibil, bis der Herr Graf erscheinen wird, adjustiert fir Besuch von Komtesse Helen in Spital“, verabschiedete der Altenwyl’sche Kammerdiener den Bühl’schen und verschwand mit seinem Herrn hinter dem Flügel einer hohen Barocktüre aus Eichenholz, deren gefasste Füllungslisenen in abgeblättertem, fast orangerotem Gold schimmerten.

Eine junge Schwester, Anna von den „Töchtern des göttlichen Heilands“, wie sie sich vorgestellt hatte, öffnete lautlos eine hell gestrichene Zimmertür mit der Nummer neunzehn und ließ Leopold Altenwyl eintreten.

Da lag seine Tochter, im Rücken ein wenig angehoben, mit geschlossenen Augen, in ihrem weißen Bett und hielt ihr schlafendes Kind in den Armen, das sie aus einem gleich hohen kleinen Bettwagen neben sich herausgehoben haben musste, wie Altenwyl durch den Schleier seiner Tränen dem milden Kopfschütteln der Schwester entnahm, die ihm einen Holzsessel hinschob, eine Windel reichte und geräuschlos das Zimmer verließ.

Bilder schoben sich ineinander, übereinander. Damals in Prag hielt Helene, seine Frau, ihre kleine Tochter ebenso im Arm, als sie am Kindbettfieber sterben musste. Das war am sechsten Tag nach der Geburt ebenjener Helene, die jetzt ihr Kind ebenso in den Armen hielt und leben darf. Leben darf mit ihrer Tochter, denn mit „Finalement ist dann alles doch gut verlaufen“ hatte ihn ja Professor Löwenstein vor wenigen Minuten begrüßt. Für die Mutter sei’s vielleicht ein bissl mühsam gewesen, ein bissl kompliziert, so, wie sie halt nun einmal wären, die Altenwyls. „Unglaublich tapfer, Ihre Tochter, Graf Altenwyl, die Gräfin Bühl!“

Helenes Augenlider öffneten sich langsam, weil sich das Neugeborene in ihrem Arm bewegt hatte, kaum wahrnehmbar, ein Mal nur. Sie sah ihren Vater aus ihren tiefen blauen Augen an, lächelte und hob ihm das Kind entgegen.

Leopold Altenwyl übernahm es, hielt es für wenige Augenblicke mit beiden Händen wie einen unendlich kostbaren, zerbrechlichen Gegenstand vor sich, dann umschloss er es vorsichtig mit dem rechten Arm, um es in die Beuge seines linken zu betten, hob es an sein Herz und musste sich, jetzt wieder im Blick mit seiner Tochter, niedersetzen.

„Da ist sie jetzt endlich, Papá, die kleine Leonore.“

„Und was für ein Zauber von ihr ausgeht, Helen … Was für ein Geschenk du mir machst auf meine alten Tag! – Ich glaub, dass ich so glücklich bin wie damals, als du auf die Welt gekommen bist. Dank dir, Helen, mehr als ich es jemals werd sagen können.“

Sie schwiegen. Sie schwiegen lange miteinander, verbunden in ihrem Glück, bis die kleine Leonore sich bewegte, weil eine Krähe vor dem Fenster diesen Novembermorgen ankündigte.

Leopold Altenwyl hatte Lukas heimgeschickt, der war aber sofort hinaus nach Hohenbühl gefahren, weil er seinen Herrn so schnell als nur irgend möglich nach Wien zu seiner Frau und zu seinem Kind holen wollte.

Altenwyl wählte seinen Weg über die Alser und die Universitätsstraße, um in die Herrengasse zu gelangen. Auf der Freyung zog es ihn in die Schottenkirche, die Kirche seiner Schulzeit, die er bald sechzig Jahre nicht mehr betreten hatte. Zu seiner Verwunderung war sie schon geöffnet an diesem frühen Morgen, er folgte dem Weihrauchgeruch und kniete vor der roten Ampel des Allerheiligsten nieder, dem Leben unendlich dankbar, ohne irgendetwas zu denken.

Ein kurzes dreimaliges Klopfzeichen ließ Helene die Augen öffnen und zur Tür schauen. Sie wunderte sich, weil Schwester Anna nur zweimal klopfte, um ihr Eintreten anzuzeigen. Erneut drei kurze Schläge. Würde Kari anklopfen? Sicher, aber er konnte unmöglich schon um sieben, von Hohenbühl kommend, in Wien sein. Erneutes dreimaliges Klopfen, nun ungeduldiger, dem Helene ein fragendes „Bitte einzutreten“ nachschickte.

Einzutreten schien ein riesiger Kamelienstrauß, hinter dem sich die Türe wie durch Zauberhand schloss.

„Bitt um Pardon, aber stören wollt ich keinesfalls!“

„Du störst nicht, Stani, es ist lieb, dass du kommst, als der Erste nach dem Papá.“

„Du kennst so gut meine Stimm?“ Er senkte den Strauß bis unter seine blauen Augen.

„Wie sollt ich nicht? – Wunder-, wunderschön sind sie, Seine Blumen! Wo Er die wohl hergezaubert hat, jetzt, fast mitten im November?“

„Aus dem Glashaus der Starhembergs, Tant Helen, wenn ich Sie jetzt so nennen darf, obwohl das vielleicht gar nicht so galant ist … – Sie haben es ohne Schaden über den Krieg retten können, mitten in ihrem Garten in der Stadt! – Famose Leistung das, findet Sie nicht, Tant Helen?“

„Es ist schön, dass einigen wenigen so etwas gelungen ist; sonst wär halt ich jetzt auch nicht zu der Ehre gekommen.“

„Bin sehr gut mit dem Ernstl, musst du wissen, wir haben uns nämlich richtig miteinander angefreundet. – Ich schau nach einer Vasn, wenn du erlaubst, bevor ich mir dein Töchterl vielleicht anschaun darf … Klingel gibt’s hier keine?“

„Gibt’s keine, weil die Elektrik noch nicht ganz so funktioniert, wie sie sollt, aber die Schwester Anna wird gleich da sein.“

„Dann darf ich mir also erlauben …“

Er wechselte das Bouquet auf den Rücken und näherte sich dem Kinderbett, über dem er sich tief zu verbeugen schien.

„Gratulier dir, Helen! Was für ein schönes Mädl das ist! Aber wie könnt es auch anders sein! Dir aus dem Gsicht gschnittn, wie man so sagt, und dem Onkel Kari natürlich auch! Bin sicher, dass ich deine himmelblauen Augen seh, wenn es die seinen aufmacht …“

„Sie hat blaue Augen, Stani. Aber bittschön, red Er nicht zu laut auf sie ein, weil ich ganz froh darüber bin, dass sie so ruhig schlaft nach der Strapaz, die sie hat durchmachen müssen.“

„Pardon, Tant Helen! Bitt mir zu verzeihen, dass mir die Usancen, wie man mit Neugeborenen umgeht, nicht, oder noch nicht, vertraut sind. Ich darf doch, wenn du erlaubst?“, fragte er fast übertrieben flüsternd, knöpfte seinen graphitgrauen Kaschmirmantel auf und nahm umständlich jenen Platz neben Helenes Bett ein, auf dem zuvor ihr Vater gesessen hatte, immer das Kamelienbouquet vor sich haltend. „Obwohl man nicht früh genug damit anfangen kann …“

„Womit kann man nicht früh genug anfangen, Stani?“

„Na, sich mit den Usancen vertraut zu machen, wie man mit Neugeborenen umzugehen hat.“

„Aber darüber muss Er sich doch jetzt noch keine Gedanken machen, grad jetzt, wo er mit dem Studiern anfangt, Stani.“

„In Innsbruck, ja, zusammen mit dem Ernstl Starhemberg. – Aber es hätt ja bald einmal so kommen können, Tant Helen, weiß Sie das nicht?“

„Nein …“

Helene suchte fragend seinen Blick.

„Das war so eine Idee von der Mamu – du kennst ja die Ideen von der Mamu … Aber gfallen hätt mir die Idee schon sehr, Tant Helen, wenn du erlaubst. Dein Einverständnis wär natürlich immer vorausgesetzt gewesen, weil ich der Ansicht bin, dass die Ehe ganz einfach eine Frage des richtigen Entschlusses ist, vor allem andern.“

Stani Freudenberg hatte nicht bemerkt, dass Schwester Anna lautlos die Türe geöffnet hatte und hinter ihm stand, als sich Helene ihr zuwandte und mit „Wären Sie bitte so lieb, Schwester?“ auf die Kamelien wies, was Stani veranlasste, sich aufspringend umzuwenden, um der erstaunten Stationsschwester mit beiden Händen den Strauß entgegenzustrecken, die diesen übernahm, eilig das Zimmer verließ, ohne es zu schließen, was Stani fast beflissen besorgte, worauf er seine schwarz gegerbten Straußenlederhandschuhe Finger für Finger von den Händen zog, sich Helenes Bett näherte, ihre Rechte emporhob und, diese an seine Lippen führend, sich wieder niederließ.

Draußen, tief unten, näherte sich knatternd ein Automobil. Helene wünschte, es wäre Lukas mit ihrem Mann, aber es fuhr vorüber, entfernte sich in die Stille, aus der es gekommen war.

„Weiß Sie das wirklich nicht, Helen?“

„Was?“

„Na, die Idee von der Mamu, dass Sie und ich, dass wir hätten ein Paar werden können –, dass wir hätten heiraten können … Weiß Sie das wirklich nicht, Helen?“

„Nein, Stani, nein, kein Wort davon weiß ich …“

„Das ist vielleicht auch gar nicht notwendig, weil jetzt, wo mit dem Mädel da die Ehe zwischen Ihr und dem Onkel Kari seine folgerichtige Bestätigung erfahren hat, erst jetzt trau ich mich, Ihr das einmal gesagt zu haben, damit nichts zwischen uns steht, Tant Helen …“

„Aber was sollt denn zwischen uns stehn, Stani?“

„Na, die Idee von der Mamu! Aber die hat sich ja jetzt in Wohlgefallen aufgelöst, wie man so sagt.“

„Mein lieber Stani, wo ich doch auch noch um so viel älter bin als Er …“

„Na, diese paar Jahr, sind’s fünf?, die wären an mir ebenso vorbeigegangen, wie sie an Ihr vorbeigegangen sind – spurlos. Spurlos, Helen …“

„Bitte! Ja, bitte!“, beantwortete Helene fast rufend das behutsame zweimalige Klopfen, das jetzt, endlich, in die Stille getropft war.

„Kari, Kari! Mein Gott, ist das gut, dass du endlich da bist!“

Hans Karl Bühl ließ seinen Mantel fallen, den Stani sofort aufhob, kniete vor dem Bett nieder, umarmte seine Frau und blieb in der Umarmung, lange, um seiner Tränen Herr zu werden, so lange, bis Helene „Kari, Kari! Schaut doch, wer da ist“ flüsterte.

Er stand auf und reichte seinem Neffen die Hand.

„Schön, Stani, dass du so schnell hast da sein können, dank dir, hab ich dich doch fest in Innsbruck geglaubt.“

„Natürlich, Onkel Kari, da bin ich noch immer und werd auch bis auf Weiteres dort bleiben, nur hat mich der Ernstl Starhemberg über die Allerheiligen mit zu seiner Familie nach Wien genommen, und da hab ich von der Mamu von dem unmittelbar ins Haus stehenden großen Ereignis erfahren, und weil du in Hohenbühl hast sein müssen, bin halt ich geblieben, bis es so weit war; aber schon heut fahr ich wieder zurück.“

„Ja, dank dir jedenfalls noch einmal –“

„Kann mir auch gar keinen Tag länger erlauben, nicht in Innsbruck zu sein, weil wir am Wochenende bei der Rhaetia eine Mensur fechten und wir uns überhaupt und tunlichst mit der Tiroler Heimwehr um unser Österreich oder um das, was davon noch übrig ist, zu kümmern haben, damit es nicht noch den Sozialisten mit ihrem Schutzbund in die Hände fallt. – Tant Helen, Onkel Kari, erlaube mir, nochmals zu gratulieren.“

Er warf den Mantel seines Onkels über den Holzsessel, schlug die Absätze zusammen, salutierte und verließ das Zimmer, worauf das kleine Wesen neben Helene die Augen öffnete, sich zu bewegen begann, seine Ärmchen in die Luft streckte und von seiner Mutter sofort aus seinem kleinen Bettwagen genommen, umarmt, ein paarmal gewiegt und seinem Vater entgegengehalten wurde, der es empfing, hielt, unendlich zart auf die Stirne küsste und in die Arme seiner Frau zurücklegte. Die Türe öffnete sich. Schwester Anna stellte den Kamelienstrauß auf ein Tischchen neben den Garderobenhaken, begrüßte Hans Karl, gratulierte gerührt und wünschte Glück.

„Keine Sorge, Frau Gräfin, mit der Vormilch hat es erst einmal genug. Wollen Sie, dass wir es trotzdem einer Amme geben?“

Helene verneinte. Sie hielt ihr Kind stumm umschlossen, bis die Schwester den Raum verlassen hatte.

1921

FEBRUAR

„Verzeih bitte, Kari, dass ich hab bitten lassen, dich herzubemühn, aber schau, ich werd dies Jahr siebenundsiebzig und bin nicht mehr so gut zu Fuß, nicht einmal mehr auf dem kurzen Weg zu euch hinüber, so gern ich ihn auch hab, den Weg und den Platz. Und bei der Kältn, die uns jetzt schon drei Monat in den Klauen hält, fallt’s noch schwerer. Und ein bissl eine Angst vor den Gestalten, die sich da noch immer herumtreiben, ist halt auch dabei. Du verzeihst vielleicht …“

„Bitt dich, Schwiegerpapá! Es ist mir doch eine Freude, dich so oft wie möglich sehn zu dürfen.“

Hans Karl legte seine Hände auf die Oberarme seines Schwiegervaters, was dieser erwiderte, dann schienen sie einander zu küssen, indem sie, zu beiden Seiten Kopf an Kopf, Wange an Wange legten.