21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

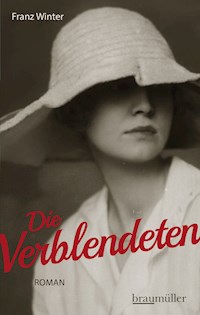

Dieser Roman ist ein Abgesang auf die in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs untergegangene Welt des alten Europa anhand von Familienbiografien. In den 30 Jahren von 1889 bis 1919 bewegt sich die aristokratische, die bürgerliche, die ländliche Gesellschaft der k. u. k. Monarchie langsam, aber unaufhaltsam einem Abgrund entgegen, den sie in ihrer Verblendung weder sehen kann noch will. Es sind die aristokratischen Familiengeschichten der Bühls, der Freudenbergs, der Altenwyls, der Hechingens, der Neuhoffs, die Geschichten ihrer Diener und Zofen, ihrer Sekretäre und Verwalter und schließlich die Geschichten von Offizieren und Soldaten. Die Schwierigen ist ein Roman über einen verantwortungslos, eitel- und selbstsüchtig preisgegebenen fast 50-jährigen Frieden, der im Grauen und in der Grausamkeit eines noch nie dagewesenen Krieges untergeht, in der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Franz Winter

DIE SCHWIERIGEN

Roman

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2017

© 2017 by Braumüller GmbH

Servitengasse 5, A-1090 Wien

www.braumueller.at

Coverbild: ÖNB/Pichler

Umschlag: Klackl&Winter

Vorsatz: Die letzte österreichische Kaiserin, Zita,

mit ihren Hofdamen, Archiv des Autors

Nachsatz: Landespolizeidirektion Wien-Archiv

ISBN der Printausgabe: 978-3-99200-187-3

ISBN E-Book: 978-3-99200-188-0

Moni gewidmet

Inhalt

1889 PROLOG

1890 AUGUST

1894 FEBRUAR

1898 OKTOBER

1899 APRIL

1899 MAI

1899 SEPTEMBER

1899 DEZEMBER

1899 DEZEMBER

1906 MAI

1907 SEPTEMBER

1910 OKTOBER

1911 APRIL

1911 OKTOBER

1913 MÄRZ

1914 JANUAR

1914 JUNI

1914 JULI

1914 JULI

1914 AUGUST

1914 AUGUST

1914 AUGUST

1915 JANUAR

1916 NOVEMBER

1916 DEZEMBER

1917 FEBRUAR

1917 MÄRZ

1917 APRIL

1918 NOVEMBER

1919 FEBRUAR

ANHANG

PERSONEN

CHRONOLOGIE

HABSBURGERGESETZ

ADELSAUFHEBUNGSGESETZ

SPRACHLICHE HIERARCHIEN BIS 1919

1889

PROLOG

Johann Graf Bühl hatte seinen Jagdfreund Josef Graf Hoyos auf dessen Wunsch in Baden aussteigen lassen, wo dieser einen Schnellzug anhalten ließ, um schneller mit der furchtbaren Nachricht, die er die mehr als unangenehme Aufgabe hatte, dem Kaiser zu überbringen, in Wien zu sein.

Es war kalt an diesem letzten Januartag und die Pferde taten sich schwer mit den teils vereisten Schneestraßen, zumal sie von Mayerling bis Baden fast durchgehend im Galopp gehalten wurden, also hatte Johann Bühl seinen Kutscher angewiesen, sie jetzt im Schritt gehen oder locker traben zu lassen.

Warum hatten sie nichts gehört? So betrunken konnten sie doch nicht gewesen sein, dass ihnen, als passionierten Jägern, zwei Schüsse entgangen sein konnten, auch wenn sie im Gästehaus übernachteten, keine fünfzig Meter vom Schloss! Und warum hatte Bratfisch, der doch sein Zimmer im Schloss hatte und der noch beim Abendessen in seiner unvergleichlichen Weise die „Dorfschwalben aus Österreich“ zur Zither gepfiffen hatte, warum also hatte sein Fiaker, sein Leib-Fiaker, nichts gehört? Und warum hatte sich der Kammerdiener Loschek an den Befehl gehalten, erst um 7 Uhr 30 zu wecken?

Der Anblick, der sich ihnen darbot, nachdem die Flügeltüre aufgebrochen war, war grauenvoll: auf dem blutüberströmten Bett ein Mädchen mit zerfetzter Brust, und neben ihm, mit zerfetztem Schädel, der Kronprinz, die Waffe seiner Hand entglitten und neben ihm auf den Boden gefallen.

Prinz Philip von Coburg, der am Morgen von einem nicht vernachlässigbaren Familiendiner aus Wien zur Stelle war, um die verabredete Jagd wiederaufzunehmen, war es, der sofort anordnete, dass das Mädchen augenblicklich aus der Nähe des Kronprinzen geschafft und in ein Zimmer außerhalb der Wohnung Rudolfs, am besten im Parterre, gebracht zu werden hatte. Also hüllten wir sie in das blutige Laken, hoben sie auf die Bettdecke und trugen sie hinunter in den Raum, den uns Loschek anwies. Es war ein Waschraum, wo wir sie auf den Bügeltisch legten.

1890

AUGUST

„Bitte vielmals die Störung zu entschuldigen, junger Herr, aber dero hochwohlgeborene Schwester haben mich heraufgeschickt, um Eure junge Erlaucht auf die Terrasse zu bitten, wo demnächst die ‚Dorfschwalben aus Österreich‘ gegeben werden und Komtesse Crescence selber das Vogelpfeiferl dazu spielen will.“

„Danke, Lukas, ich komm gleich. Grad sind sie ja noch im ‚Krapfenwaldl‘.“

Hans Karl merkte seine Homer’sche Odyssee mit einem gepressten, fast ins Orange changierenden Rosenblatt ein, schloss den in dunklem Blau gestanzten Einband und drehte sich nach dem Kammerdiener um, der da in der geöffneten Türe freundlich lächelnd verhielt.

„Ich möcht halt noch das eine oder andere einpacken, bevor ich morgen fahrn muss. Wann soll’s denn losgehn?“

„Um fünf bringt uns der Kutscher mit dem Landauer auf die Bahn nach Krems, dann geht’s über Salzburg nach Innsbruck und dann hinein ins Vorarlbergische, wo wir am Abend so um sechs in Feldkirch ankommen sollten. – Gut, dass die ganze Bagage vom jungen Herrn vorausgeschickt worden ist; die sollt schon längst dort sein, wenn wir ankommen. So haben wir uns um nichts als die Anschlüsse zu kümmern, und der junge Herr Graf können die Fahrt durch den schönsten Teil unseres Österreich so recht genießen.“

„Weiß nicht, ob ich das können werd, Lukas, es ist halt doch weit weg, dieses Feldkirch. Und ich bin Ihnen schon sehr dankbar dafür, dass Sie mich begleiten.“

„Hat Ihre verehrte Frau Mama so verfügt, weil die Frau Gräfin der Meinung ist …“

„… dass ein Bub mit grad zehn nicht allein so weit reisen sollt.“

„Ja, mein lieber junger Herr …“

„Sonst hätt halt die Mama selber mit müssen!“

„Aber das geht doch nicht, lieber junger Herr, das wissen doch selber, jetzt, am End des Sommers, wo immer das ganze Haus voller Gäst ist! – Und ich werd mein Möglichstes tun, Ihre junge Erlaucht so gut und wohlbehalten wie nur irgend möglich dort abzugeben, und denen Herren Paters schon sagen, was für ein Schatz ihnen da zur Obhut und Pflege überlassen wird, damit sie Ihm genau die Sachen beibringen, die ein junger Herr nun einmal brauchen wird in der großen Welt!“

Hans Karl warf das Buch zu den anderen, die er nach Format und Größe ausgerichtet in seinen flachen Kalbslederkoffer geordnet hatte, huschte fast an Lukas, der den zweiten Türflügel aufgestoßen hatte, vorbei, berührte dabei dessen linken Unterarm und lief mit „Jetzt kommen die Dorfschwalben!“ durch den Gang zu der breiten, mit einem grau gerändert kirschroten Läufer überspannten Sandsteintreppe, immer zwei Stufen überspringend, nach unten und durch die lichtdurchflutete Sala Terrena hinaus auf das von einem barocken Geländer im geöffneten Umriss eines Lindenblattes eingefasste Gartenparterre, wo sich einige Gestalten, den Walzertakt aufnehmend zu schwarzen Paaren verbunden, im gleißenden Gegenlicht zu drehen begannen.

Hans Karl erkannte sofort die Gestalt seiner Mutter, wie sie, unendlich anmutig schien ihm, an die Balustrade gelehnt, die um sie versammelten Gäste anhielt zu schweigen und sich neben ihr aufzureihen, um die Vogelstimmen zu hören, die Crescence unter dem wohlwollenden Lächeln der Musiker ihrem Pfeifferl zu entlocken verstand.

Hans Karl liebte seine Mutter, aber weit mehr und anders als ein zehnjähriger Bub seine Mutter eben liebt, nein, Kari, wie er von ihr und somit von allen genannt wurde, war in seine Mutter verliebt, er liebte ihre schmale Gestalt, ihr kastaniengold schimmerndes Haar, das sie manchmal so dicht um ihr Haupt geflochten trug wie die Kaiserin, er liebte ihre klare hohe Stirn, ihre lapislazulifarbenen großen Augen, von deren seelenvollem Blick er sich zutiefst erkannt und geliebt fühlte wie von niemandem sonst auf der Welt, er liebte ihren sanft geschwungenen Mund, den er seit einiger Zeit nicht mehr zu küssen wagte, seit jener Vollmondnacht, als er, hinter der gestickten Gardine seines Zimmers verborgen, seine Mutter lautlos aus dem Schlossteich steigen sah, und er sich wie Akteon fühlte, der, alle Verbote missachtend, Diana, der keuschen Göttin, aufgelauert hatte. Er liebte und verehrte sie so unsagbar, dass er bei dem Gedanken an die bevorstehende Trennung so etwas wie einen körperlichen Schmerz fühlte, einen Schmerz, der ihm fast das Bewusstsein raubte, und der unausweichlich zu vollziehende Abschied in der Frühe des morgigen Tages schnitt mit derselben Unerbittlichkeit in sein junges Herz, wie er sie aus den Briefen des Werther kannte, obwohl dieser nicht an der Trennung von seiner Mutter verzweifelte, sondern eben an der von seiner Geliebten.

Jetzt, als die sehnsüchtig lockende Hauptmelodie der Dorfschwalben wiederkam, löste sie sich aus der Reihe der Zuhörer, kam auf ihn zu, beugte sich mit einem angedeuteten Knicks zu ihm nieder, „Du erweist mir doch die Ehre“ flüsternd, worauf er ihre nach Buchs riechende Hand küsste, die seine auf die mit einem Seidengürtel angedeutete Taille ihres weich fallenden Leinenkleides legte und ihre Drehung aufnahm, der sie sich dann, schein bar ihm die Führung überlassend, hinzugeben schien.

In dem geradezu stürmisch zu nennenden Ap plaus der etwa fünfzig Gäste zählenden Nachmittagsgesellschaft nahm sie ihn an der Hand und führte ihn auf einen hochgewachsenen Mann zu, der, aus dem Park kommend, während der letzten Takte die wenigen Stufen zur Terrasse emporgestiegen war.

„Darf ich dich dem Baron von Arnstein vorstellen, dessen Gut ganz weit dahinten ein schmales Stückl lang an das unsrige grenzt, um das er sich aber erst seit dem viel zu frühen Tod seiner verehrten Mutter im letzten Jahr kümmert. Die Baronin, die euch sehr gern gehabt hat, war uns eine sehr liebe Freundin, wie du vielleicht erinnern kannst, und so ist aus einem ferneren Nachbarn nun ein lieber und näherer Freund geworden. – Baron, das ist er also, mein Kari.“

„Servus Kari, wenn ich dich auch so nennen darf, ich hab schon viel von dir ghört, und ich freu mich, dass wir auch einmal zusammen reden, grad jetzt, wo du morgen in die Stella gehst.“

Hans Karl befreite unwillkürlich seine Hand aus der des Barons, irgendetwas in ihm hatte sie ihm gar nicht geben wollen, aber er wusste, dass es ausgeschlossen war, sie ihm zu verweigern.

„Weißt, es is gar nicht so schlimm wie immer gsagt wird, mein Vater hat’s auch überlebt, und die Zeiten sind ja auch andere geworden seit damals, Gott sei Dank möchte man sagen.“

„Ja, Gott sei Dank! Aber ich werd das alles selbst sehn, morgen dann, wenn ich dort bin. Der Lukas bringt mich hin. – Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Baron von Arnstein, aber ich muss meiner Schwes ter unbedingt ein Bussl geben für ihre fabelhaften Vogel stimmen“, replizierte Hans Karl formvollendet und lief auf seine Schwester zu, umarmte sie und zog sie fast hastig in den Garten hinunter, während das Salon orchester das fernwehe Vorspiel zu den „Rosen aus dem Süden“ in die frühen Abendgesänge der Amseln flocht.

„Möchst so gar nicht hin, gell?“, begann Crescence, als sie die große Wiese zwischen den hohen Ahornbäumen im englischen Teil des Parks erreicht hatten.

„Nein, so überhaupt nicht! – Warum macht der Papa das, glaubst du?“

„Sicher weil ihm irgendjemand vom Herrenhaus oder vom Club eingeblasen hat, dass diese Stella eine der besten Schulen Österreichs ist und ein Jesuitenkolleg dazu.“

„Aber du darfst doch auch weiter vom Herrn Neugebauer unterrichtet werden, warum ich nicht?“

„Wahrscheinlich weilst der einzige Sohn bist, und da darf’s halt immer noch ein bissl mehr sein. Du kennst doch den Papa …“

Hans Karl ging weiter, er sagte nichts. Er schien nachzudenken. Plötzlich blieb er stehen und sah seiner Schwester in die Augen.

„Fast nicht eigentlich, er is ja nie da, und war auch so gut wie nie da, außer zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten und zu die Jagddiners. Immer nur jagen und jagen und jagen, hier und in Ungarn und in der Steiermark und im Salzkammergut und in Tirol und in die Karpaten und in Afrika, und das Herrenhaus. Weißt du, was er eigentlich sonst noch macht? Hohenbühl führt doch eh die Mama, und Wien auch, nicht er. Aber pikiert schaun tut er, wenn ihm was nicht passt, und mitm Silberstift Kritiken auf sein Huber&Lerner-Block nebn dem Teller kritzeln, wenn ihm was nicht schmeckt.“

Crescence hob die Schultern, zeigte auf eine Bank, die um eine riesige Buche gebaut worden war, und lief auf sie zu.

„Du musst kommen, Kari! Schau dir das an! Es is wie im Theater!“

Hans Karl ging den kleinen Hügel hinunter, setzte sich neben seine Schwester und sah, was sie meinte: im Abendlicht das Schloss wie eine Theaterkulisse, vor der die Menschen standen, hin und her gingen oder zu der wie durch winddurchstobene Seidenschals manchmal herunterwehenden Walzermusik tanzten.

„Glaubst, wir ghörn da auch einmal dazu und drehn uns so wie die da zu der Musik?“, versuchte er leichthin zu flüstern, nahm die Hand seiner Schwes ter und tupfte sich mit deren Oberseite Tränen aus dem Gesicht.

„Aber natürlich!“ Crescence fuhr herum und umarmte ihren Bruder. „Das geht immer so weiter, immer und ewig! Was soll denn da schon groß passiern!“

1894

FEBRUAR

Leopold von Altenwyl hatte seine Frau nur in ihren Pelz gewickelt, er hielt sie stützend mit seinem linken Arm umfangen, als er sie während der Dove-Sono-Arie der Figarogräfin aus der Loge führen musste, obwohl sie trotz ihrer offenbar einsetzenden Wehen unbedingt wenigstens diesen Akt zu Ende hören wollte. Das sei ganz normal, flüsterte sie ihm mehrmals zu, und, er solle doch nicht so ein Aufhebens machen und die Leut bei der Musik störn.

Sie stolperten mehr als dass sie gingen die Feststiege des Neuen Deutschen Theaters hinunter, has teten an den erstaunten Saaldienern vorbei, von denen einer geistesgegenwärtig die Mitteltüre aufriss und einen Fiaker unter das Glasdach der Auffahrt winkte, in den Altenwyl seine Frau drängte, hob, schob, und dem Kutscher „Palais Altenwyl! So schnell Er kann!“ zurief.

Der Kaiser-Franz-Joseph-Bahnhof war in dem dichten Schneetreiben kaum auszumachen, über den Wenzelsplatz hatten die Pferde Mühe, den Wagen in der Spur zu halten, auf der Karlsbrücke forderte Altenwyl durch heftiges Klopfen, dass er Galopp wünsche, um endlich die Kleinseite von Prag zu erreichen, was die Kutsche beinahe an den schwarz drohenden Brückenheiligen zerschellen ließ.

Das Tor stand offen, die bespannte Equipage im Eingang.

„Vinohradská vierundneunzig, Pavel! Die Hebamme! Die Hebamme!“

Mit der Beschließerin und der Kammerjungfer schleppte er seine Frau auf ihr Zimmer, ließ sie ihrer nassen Robe entledigen und für den zu erwartenden Vorgang umkleiden, wischte ihr mit seinem Stecktuch die kaltnasse Stirn und musste hilflos mitan sehen, wie das Laken ihres Bettes von einer Welle, durchscheinend wie Eiweiß, überschwemmt wurde, die sich allmählich hagebuttenrot färbte, was Anna, die Jungfer, veranlasste, nach Keramikschalen und neuen Lein tüchern zu laufen.

„Es wird alles gut, Helen, es wird alles gut, Helen, glaub mir, Helen!“

„Ja, es – wird – alles – gut, Poldo, wenn – du – das sagst“, stöhnte sie, „wird – alles – gut“, um ein Lächeln bemüht. Sie musste aufschreien.

„Es ist – alles – gut! – Und so – muss es – doch auch – sein, – nicht wahr?“

Altenwyl ergriff die Schultern seiner Frau und presste sein Gesicht neben das ihre in das leinenüberzogene Federkissen, um sein Schluchzen zu verbergen, während die Frauen Schüsseln entleerten und neue Tücher brachten.

Mit einem gellenden Schrei krallte sich Helene in den Westenrücken ihres Mannes, bäumte sich auf und stieß pfeifend, wie ein zu Tode gehetztes Hirschtier beim Anblick der sie stellenden Meute, ihren Atem aus, wieder, wieder und wieder, wieder, wieder, nicht endend.

„Das Kind kommt!“, schrie Anna. „Komt Kind“, setzte die Beschließerin nach und drückte walkend vom Oberbauch gegen die aufgestellten Beine der Kreißenden.

„Gut! Schrein! Gut! Gut! Gut! – Mehr schrein, Frau Gräfin, mehr! Rufen Kindl auf Welt! Schnaufen Kindl auf Welt! – Ticha, Anna, schnell! Wohin mit Blut sonst? – Und ein Schere, Anna, ein Schere! Schnell!“

Mit ihrer ganzen Kraft stützte sie sich auf den Bauch der Gebärenden und presste diesen im Rhythmus der Schreie, selbst ein dunkles raues Geräusch wie ein Grunzen ausstoßend.

„Anna! Komt! Komt! Dricken, da!“ Sie wechselte zu dem sichtbar gewordenen Kopf, versuchte an diesem vorbei den Schoß zu weiten, um den Schultern einen Ausgang zu ermöglichen, worauf unter fast wiehernden Atemstößen Helenes Schoß aufriss und ein Etwas von einem Kind plötzlich mühelos auf das nunmehr kirschrot gefärbte Laken fiel. „Ein Mädel is’s! Es is a Mädel!“, rief sie und streckte Altenwyl eine große Stoffschere entgegen. „Wollen Herr Graf? – Missen Herr Graf! – Da, schneiden Mutterbandl ab, sonst nix gut für Atem für Leben!“

Leopold Altenwyl hielt die Schere in der Hand.

„Bitte, Poldo, tu’s“, flüsterte Helene. „Mach es los von mir, damit es leben kann. Hol unser Kind ins Leben!“

„Da!“, zeigte die Beschließerin auf die Nabelschnur zwei Handlängen über dem Bauch des wie ein Seepferdchen gekrümmten Lebewesens. Altenwyl durchschnitt zögernd das weißlich fleischige Band und nahm plötzlich das Gesicht jener fast weißhaarigen Frau wahr, die sich den Schweiß mit dem grau gesprenkelten Ärmel ihrer gefilzten Jacke aus dem Gesicht wischte, Mela Pozarek, wie ihm erleichtert einfiel, die schon seit mindestens dreißig Jahren ihren Dienst im Palais versah und die jetzt den verbliebenen dünnen Schlauch über der Leibesmitte des Kindes verknotete, es aufnahm, in einen auf den Teppich gefallenen Seidenschal wickelte und es hin und her zu wiegen begann, wobei sie den Kopf des Neugeborenen mit jedem Schwung tiefer senkte, bis es zu schreien begann. Dann streckte sie es lachend in die Höhe, um es dem Vater zu reichen, der es erstaunt in den Händen hielt und nach wenigen Augenblicken seiner Frau auf die Brust legte, deren Arme es unwillkürlich umschlossen, worauf es still wurde.

„Anna, du gehst in Küche, holst du Nadel und Faden, mit was Berta Braten zunäht. Nu geh schon!“

Helene schrie auf, gepeinigt von plötzlich neu einsetzenden Schmerzen.

„Anna, du gehst in die Küche und kochst mir das sofort ab und bringst es wieder, im Topf! – Im Topf, hörst du!“, befahl die soeben hereingestürzte Hebamme der davoneilenden Jungfer, nachdem sie dieser Operationsnadeln und Fadenspulen aus ihrem kleinen Koffer in die Hände gedrückt hatte. Sie entledigte sich ihres dicken Wollmantels, ihrer Mütze, trat ans Ende des Bettes und besah das Kind.

„No, ein Mädel, und gesund soweit ich seh. Das ist doch auch was. – Kennst das noch von die Pferde, Mela, was? Gut, gut gemacht!“

Helene krampfte sich stöhnend zusammen.

„Scheen Abend, Frau Gräfin, hab immer gesagt, dass es ein Mädel wird, weil’s kaum eine Mühe gemacht hat. Das tun Mädel selten. Hab der Frau Gräfin aber verboten, jetzt noch zu die Oper zu gehn, erinnern sich der Herr Graf? Und dann hat man halt so einen Palawatsch!“

Helene schrie.

„Is gut, schrein, Frau Gräfin! Bitt schön zu schrein auch, wann ich zieh, weil, da will noch was heraus.“

Sie kniete sich vor Helene, griff mit beiden Händen unter sie, zog sie zu sich heran und schien mit weit ausgespannten Fingern die Flanken der Schreienden sich entgegenzukämmen, minutenlang, bis die Nachgeburt blutig vor ihr lag, die sie in eine Schüssel legte und Anna wegzubringen befahl. Dann fischte sie mit einer Zange die Nadeln und eine Spule aus dem fast noch kochenden Wasser, führte mit zischend eingezogener Luft einen Faden durch die Öse und beugte sich zum Schoß der noch immer heftig Atmenden nieder.

„Herr Graf wollen jetzt das Mädel bittschen der Frau Mela übergeben und die Frau Gräfin ganz fest halten, weil das, was jetzt sein muss, sehr wenig angenehm sein wird.“

Indem die Hebamme mit ihrem linken Unterarm das Becken der vor ihr Liegenden niederdrückte, schloss ihre Hand mit geübtem Griff die klaffende Wunde unter dem Schoß, stülpte sie zwischen Zeige- und Mittelfinger, um den gerissenen Damm der Gebärerin wieder zusammennähen zu können, die sich bei jedem Stich wimmernd und mit solcher Macht aufbäumte, dass der schluchzende Vater all seine Kraft aufbieten musste, um den schweißnassen Oberkörper seiner Frau im Bett halten zu können.

„Anna, nicht glotzen, feuchte Tücher holen, die Frau Gräfin abwaschen, frisches Hemd, frische Wäsche, gekochtes Wasser noch einmal! Was stehst du noch!“ Die Hebamme musterte das Kind in den Armen der Beschließerin. „Und einen Schaff mit warmes Wasser für das Kindl, was noch ganz verschmiert ist und blau!“, rief sie der Jungfer nach, nahm eine Schere aus ihrem Koffer, tauchte sie in den Wasser eimer und schnitt die Nabelschnur bis zum Knoten zurück.

„Müss ma fatschen nach dem Waschen, damit das Mädel keinen Bruch bekommt, wenn’s schreit. – Vielleicht dass Mela der Jungfer helfen kann.“

Sie prüfte das Wasser in dem herbeigebrachten Holztrog, schüttete etwas von dem heißen nach, prüfte wieder, senkte das Neugeborene behutsam hinein und wusch es mit einem der auf dem Boden herumliegenden Tücher, die gekrümmten Beinchen, den Rücken, den kleinen Körper, die Ärmchen, das Köpfchen, das Gesicht, in dem die Augen noch geschlossen waren, während die Jungfer Helene entkleidete, auf die Seite drehte und vorsichtig abrieb, wodurch Mela Gelegenheit fand, die blutigen Leinentücher vorsichtig wegzuziehen und durch frische zu ersetzen, von denen die Hebamme eines in der Mitte auseinanderriss, mit deren einer Hälfte sie das Kind trocken tupfte. Von der anderen Hälfte trennte sie einen Streifen, den sie um den kleinen Leib wand, um den Nabel zu verbinden. Dann wickelte sie das Kind in das verbliebene Leinen und reichte es seiner Mutter, griff unter das Nachthemd und befühlte deren Brüste, was Anna erstaunt bemerkte, als sie mit neuen Federpölstern und Daunendecken in das Schlafzimmer ihrer Herrin kam.

Mit „Frau Gräfin brauchen jetzt die Amme in ihrer Nähe“ wandte sich die Geburtshelferin fast vorwurfsvoll an Altenwyl, der seine Frau hielt, damit die Kammerjungfer Kissen im Rücken der erschöpft ihr Kind Betrachtenden auflegen konnte, ehe sie versuchte, deren zu blonden Strähnen verklebten Haare vorsichtig mit einem jener Steckkämme aus dunkel schimmerndem Schildpatt zu entflechten, den sie vor dem Opernbesuch in die Frisur ihrer Herrin gearbeitet hatte, um deren feinem Haar Halt zu geben.

„Die Amme hatte die Erlaubnis, ihre Eltern in Iglau zu besuchen, wo ihr Vater bei der Garnison seinen Dienst versieht“, erwiderte Altenwyl überrascht. „Morgen, nein, heute, zu Mittag, wird sie wieder da sein.“

„Das ist zu spät! Oder wollen der Herr Graf seine Tochter als Erstes auf der Welt glauben machen, dass sie verhungern muss? – Vielleicht lassen gleich ins Palais Sternberg schicken und die Malaschek Berta holen, die noch Milch hat, für den kleinen Grafenbuben. – Für alle Fälle!“

„Macht Sie das bitte noch für mich, Mela? – Für unsere kleine Tochter?“, flüsterte Helene in die plötzlich entstandene Stille, worauf die Beschließerin wieselflink Rock und Mütze einsammelte und davonstürmte.

Leopold von Altenwyl hatte, als Helene das unruhig werdende Kind der Sternberg’schen Amme übergab, die smaragdgrünen Samtvorhänge geschlossen, seine Frau auf die Stirn geküsst und den Raum verlassen. Er ging sehr unsicher, so, dass er sich da und dort an der mit Familienbildern bestückten Wand des langen Ganges stützen musste, an den geschlossenen Zimmern vorbei in das kühle Treppenhaus, um in den geliebten Garten schauen zu können, der mit seinen barocken Stiegen, schmalen Terrassen, verschneiten Blumenparketten und kleinen Pavillons den steilen Rücken des Hradschin hinaufkletterte. Er empfand so etwas wie Glück darüber, dass ihnen das lang ersehnte Kind endlich vergönnt worden war. Vergönnt? Von wem, dachte er und wusste nicht, wie er weiterdenken sollte. Vielleicht kamen die lange Zeit der Hoffnung und die Geburt doch zu spät für Helene. Sie war fünfunddreißig, er wurde fünfzig. Vielleicht waren sie beide zu alt für ein Kind? Sein Blick folgte der schneegepolsterten Treppe, die wie eine weißgolden schimmernde Leiter an eine grazile Steinbrüstung gelehnt schien, eine meersandfarbene, fast oval gemauerte Laube umkränzend, in der die ersten Sonnenstrahlen dieses neuen Tages gebündelt waren wie in einem Tempel, einem Tempel des immerwährenden Glücks, zu dem sie nur emporsteigen mussten, Hand in Hand, das Kind in ihrer Mitte.

Aber es waren Qualen, die kein Ende nehmen sollten. Sie nahmen zu mit jedem Grad von Helenes Temperatur, mit den Attacken des Schüttelfrosts, gefolgt von wilden Fieberfantasien, die todessüchtige Delirien vor sich hertrieben.

Schon den sechsten Tag und die fünfte Nacht lag sie so, hilflos ausgeliefert dem zerstörerischen Brand in ihrem Innern, den Dr. Benda, der, seit er gerufen worden war, nicht mehr von ihrem Lager wich, durch Waschungen mit Chlorwasser, die ununterbrochene Desinfektion aller Gegenstände mit Karbolsäure und die Verabreichung des Pilzpulvers Penicillium einzudämmen versuchte, was ihm nicht gelang, bis am siebten Morgen unvermutet eine leichte Besserung auszumachen war. Helenes Atem raste zwar unvermindert, aber sie schien klar und versuchte sich aufzurichten. Flüsternd verlangte sie ihr Kind, das ihr die Amme sofort brachte. Nachdem sie das batistene Nachtkleid geöffnet hatte, legte sie es unter großer Anstrengung an ihre linke Brust. Das Neugeborene versuchte zu trinken, es sog mehrmals vergeblich, öffnete die Augen und sah seine Mutter an. Es sog wieder, und wieder, heftiger, immer im Blick mit seiner Mutter, deren Tränen auf es niederfielen wie die Tropfen eines schweren Sommerregens. Es ließ ab von der Brust. Eine winzige Zunge schob sich zwischen den Lippen hervor, fing die Tropfen auf und barg sie in dem kleinen Mund, ehe sie in zwei behutsamen Schluckbewegungen durch den noch kaum wahrnehmbaren Kehlkopf geschickt wurden. Plötzlich schien sich das Kind von seiner Mutter ab- und den das Lager Umstehenden zuzuwenden, ehe es unendlich langsam über die kraftlos gesunkenen Arme am Körper der gestützt Liegenden gegen deren Schoß rollte, wo es, mit dem Gesichtchen nach unten, liegen blieb.

Niemand wagte zu atmen. Niemandem war aufgefallen, dass Helenes Atem ausgesetzt hatte, als ihr Kopf auf das Kissen in ihrem Nacken gesunken war. Es war still in dem großen Raum, totenstill.

Dr. Benda war es, der das Mädchen aufhob und es seiner Amme reichte, ehe er das Nachthemd über Helenes Brust zog, ihren Kopf aufhob, mit seiner Rechten ihre Augen schloss, behutsam zwei Pölster unter ihrem Rücken fortzog, sie auf die noch verbliebenen bettete und ihre bleichen Hände übereinanderlegte. Dann berührte er die Schulter des an der Schmalseite des Bettes kauernden Altenwyl, setzte sich an eines der in den spallierten Fensterdickungen stehenden Tischchen und kratzte unter dem leise beginnenden Weinen der Amme und einem verhaltenen Wimmern der Zofe mit seiner Füllfeder die notwendigen Angaben in den Totenschein, während die Glocken des Veitsdomes dröhnend zum sonntäglichen Gottesdienst riefen.

1898

OKTOBER

Das Echo vervierfachte den Schuss Johann Bühls, es zerriss die Morgendämmerung dieses Oktobertags, war aber schon im Nachhall von der Stille des Todes eingeholt, die wie ein Schleier über das zerklüftete Tal sank, alles und alle lähmend.