Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Berlin in den "Goldenen Zwanzigern": eine Familiensaga im Spiegel der jüdischen Kultur. Wo einst die herrschaftliche Berliner Villa einer jüdischen Familie stand, in der Freiherr-vom-Stein-Str. 13 in Berlin-Schöneberg, klafft heute eine Baulücke. Auch im Familiengedächtnis hat es nach 1934 einen tiefen Einschnitt gegeben, als die Grüngards sich mit der Auswanderung nach Palästina den langgehegten zionistischen Traum erfüllten. Die Enkelgeneration kannte die Villa, in der die Großmutter zu glanzvollen Salongesellschaften einlud, nur noch vom Hörensagen. Erst durch intensive Nachforschungen geriet der blinde Fleck allmählich ins Blickfeld. Ans Licht kam die faszinierende Geschichte einer Familie, deren Villa in den späten Zwanzigern ein gesellschaftlicher Treffpunkt ostjüdischer und zionistischer Kreise gewesen war, ein Ort, an dem jüdische Dichter, Maler, Schauspieler, Philosophen und Politiker zusammenkamen. Sie alle schätzten das soziale und kulturelle Engagement der eigenwilligen Hausherrin Braina Grüngard. Anat Feinberg erzählt nicht nur Brainas Geschichte, sondern spürt auch den - nicht immer einfachen - Erfahrungen der Familie im Berlin der Weimarer Jahre nach.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anat Feinberg

Die Villa in Berlin

Eine jüdische Familiengeschichte1924 – 1934

Wallstein Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2022

www.wallstein-verlag.de

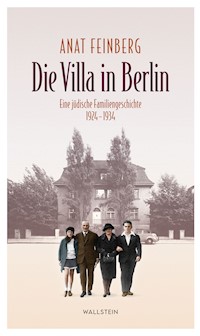

Umschlaggestaltung: Marion Wiebel, Wallstein Verlag, unter Verwendung zweier Fotografien aus dem Privatarchiv Feinberg.

Sie zeigen die Familie Grüngard und ihre Villa in Berlin.

ISBN (Print) 978-3-8353-5315-2

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4981-0

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4982-7

Rückblende

»Erzähl mir von ihnen. Was haben sie dir über die Jahre in Berlin berichtet?«

»Wie soll ich das? Ich habe meinen Großvater Faivel nie kennengelernt. Er starb fünf Monate, bevor ich zur Welt kam«.

»Und deine Großmutter Braina?«

»Sie hat kaum über die Berliner Jahre gesprochen.«

»Aber du bist doch mit ihr aufgewachsen, oder?«

»Ja, von Geburt an. Savta Braina war die Königin bei uns zu Hause in Tel Aviv. Ihr prüfender Blick reichte in alle Zimmer, sie plauderte stundenlang am Telefon – Jiddisch, Hebräisch, alles durcheinander. Und wie sie kochte! Durch die Wohnung zog der Duft köstlicher Gerichte, mit denen sie Gott und die Welt bewirtete – –«

»Entschuldige, aber du schweifst ab. Was hast du denn von ihr gehört?«

»Am Schabbat-Morgen, gleich nach dem Aufwachen, eilte ich zu ihr ins Bett – und dann erzählte sie. Nein, nicht über Berlin. Über die ki-Menschen, wie ich sie nannte: ihre Freunde Wirschubski, Uzhinski, Dubowski, Zmijewski und Tolkowski – und auch über ihre Familie, die Sudarskis, und die zahlreichen Verwandten aus Litauen. Aber das war alles nicht so wichtig für mich. Das Wichtigste war, zusammen mit Savta im Bett zu liegen und mich an sie zu schmiegen. Später, als ich aufs Gymnasium ging, konnte man sie nicht mehr fragen, was damals in Berlin gewesen war. Als ich Savta im gediegenen Altenheim Neve Aviv besuchte – wir nannten es im Scherz Neve Oj-wej –, leuchteten ihre dunklen Augen, sie küsste mich, wollte alles von mir hören und sprach nur wenig. Langsam erlosch das Licht in den Augen, sie verlor die Sprache, das Gedächtnis und verstummte.«

»Und deine Mutter Ayala, hat sie denn nichts erzählt?«

»Selten. Und nicht viel. In meiner Kindheit existierte keine Welt jenseits des Meeres, nur der Staat Israel. Ich hatte ja nie eine Grenze überquert. Was sie erzählte, klang wie ein Märchen, irgendwo in weiter Ferne. In unserer Wohnung standen schwere Möbelstücke, darunter ein riesiges Buffet (so nannte sie es, selbst wenn sie Hebräisch sprach). An den Wänden hingen zahlreiche Ölgemälde mit eigenartigen, ganz ›un-israelischen‹ Landschaften. ›Alles haben wir damals mitgenommen‹, bemerkte meine Mutter trocken. Für Nostalgie hatte sie keinen Platz und keine Zeit. Sie war eine junge Witwe, musste schwer arbeiten, um die Familie durchzubringen. Jahre später – sie war schon alt und gebrechlich – haben wir angefangen, sie auszufragen, auch weil uns die immer selben Geschichten erheiterten. Sie erzählte eigentlich nur Bruchstücke, immer das Gleiche – auch, dass sie in ihrer Jugend in Berlin nicht glücklich war. Nach ihrem Tod blieb uns nur ihre Stimme auf einigen Tonbändern, und dann ist da noch eine Video-Kassette, auf der man sie sehen kann. Erst jetzt weiß ich, dass sie vieles verschwiegen und verborgen hat, bewusst oder unbewusst.«

»Bist du dir sicher?«

»Absolut. Jede Menge Überraschungen warteten auf mich.«

»Wo denn?«

»In zahlreichen Archiven – und nicht nur in Deutschland. Auch in Schweden, Polen und natürlich in Israel. Angefangen mit den Entschädigungsakten. Oder die Unterlagen im Grundbuchamt in Berlin-Schöneberg und der Jahresbericht des Rückert-Gymnasiums. Und dann die Akten im Stockholmer Stadtarchiv. Sogar im Archiv des Habimah-Theaters in Tel Aviv bin ich fündig geworden. Und noch in weiteren Sammlungen – darunter auch ein privater Nachlass, der im Internet zum Verkauf angeboten wurde. Dank der Digitalisierung kam ich zudem an zahlreiche alte Zeitungen und Zeitschriften heran, vor allem auf Deutsch und Hebräisch. Außerdem sichtete ich wissenschaftliche Bücher, Aufsätze, Doktorarbeiten. Und natürlich las ich Memoiren und führte Gespräche mit Zeitzeugen. Es gelang mir sogar, die Nachkommen der jüdischen Schülerinnen, die gemeinsam mit meiner Mutter in Berlin das Abitur machten, in Israel und in den USA ausfindig zu machen.«

»Das alles muss dich viele Jahre gekostet haben?«

»Das schon. Aber es war aufregend, und ich hatte großes Glück. Menschen, die ich nicht kannte, haben ihre Hilfe angeboten, stöberten mit mir und für mich in alten Akten, übersetzten aus unterschiedlichen Sprachen, gingen geduldig auf meine oft seltsamen Fragen ein. So wie der langmütige Mitarbeiter des Friedhofs an der Heerstraße in Berlin, der sich wohl insgeheim darüber wunderte, warum es mir so wichtig war, das Todesjahr der Malerin Olga Meerson herauszufinden. Doch – –«

»Wieso schweigst du plötzlich?«

»Es war mir von Anfang an klar, dass ich kein wissenschaftliches, kein historisches Buch schreiben wollte. Ich habe bereits zwei Historiker in der Familie – das reicht vollkommen.«

Aber was wollte ich denn eigentlich? Nun, natürlich wollte ich die Geschichte meiner Familie wieder zutage fördern – und zugleich den jüdischen und hebräischen Alltag im Berlin der zwanziger und dreißiger Jahre aufleben lassen. Beides irgendwie zusammenzuführen, das war meine feste Absicht. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es anstellen sollte. Diszipliniert und voller Tatendrang habe ich mich jeden Morgen an den Schreibtisch gesetzt. Die Erinnerungsstücke schauten mich neugierig an: von der Kommode blinzelte mir der farbenfrohe Fasan auf der wunderschönen Porzellanvase zu, in der Bibliothek sehnten sich die edel gebundenen Bände der großen Bialik-Ausgabe förmlich danach, durchgeblättert zu werden. Diese und viele andere Objekte hatte meine Savta 1934 von Berlin nach Tel Aviv mitgenommen – und Jahrzehnte später begleiteten sie mich von meiner Geburtsstadt Tel Aviv nach Stuttgart.

So verstrichen Wochen, Monate. Das Material stapelte sich auf und neben dem Schreibtisch, auf den Regalen, sogar auf dem Teppich. Ich habe kein einziges Wort geschrieben.

Auch an jenem Vormittag. Meine Augen schweiften über fotokopierte Dokumente, die Briefe des Großvaters und die überquellenden Notizen. Mein Blick blieb resigniert am Fenster hängen. Draußen nieselte es.

Und plötzlich war er da. David.

»Ich werde es für dich erzählen«, sagte er.

»Wer bist du denn?«

»Ach, Anat, ich bin nicht so wichtig. Du musst auch nicht alles wissen. Wichtig ist, dass ich viel Zeit mit deinen Großeltern in Berlin verbracht habe.«

Ich war verblüfft.

»Aber wie bist du zu ihnen gekommen? Erzähl mir alles, erzähl über dich«, drängte ich ihn.

Doch er war bereits weg. Zurückgelassen hat er diese Seiten.

1 Schabbat, 22. März 1924

Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Am Bayerischen Platz pfiffen die Spatzen von den Dächern, dass der Herr aus Schweden ein tüchtiger und erfolgreicher Geschäftsmann sei. Wie hätte er auch sonst den Bau der prächtigen Villa am Rande des Parks, unweit vom Rathaus, in Angriff nehmen können?

»Vierhunderttausend Mark.«

»Vielleicht sogar mehr.«

»Ein merkwürdiger Familienname. Sind sie von unserem Stamm?«

»Eigentlich ja, aber Ostjuden.«

»Grüngard mit Umlaut?«

»Ja, mit Umlaut. Sie kommen jedoch aus Litauen, irgendeinem Städtchen.«

»Und sind reich.«

»Steinreich.«

»Und was haben sie denn in Stockholm gemacht?«

»Wer weiß … Geld haben sie gemacht.«

Henni blieb nach dem Bridgespiel noch eine Weile für einen Plausch mit Mutter, nachdem die anderen längst fort waren. Als ich nach Vaters Tod aus Palästina nach Berlin zurückkehren musste, bemerkte ich, dass sich die beiden Frauen noch nähergekommen waren. Seitdem verbringen sie ungezählte Stunden miteinander. Es war schon spät, als sich Henni an jenem Abend endlich verabschiedete. Da fiel ihr ein, dass sie mich noch etwas hatte fragen wollen. Ich kam aus meinem Zimmer. »David, wie viele Privatschüler hast du jetzt«, wollte sie wissen, und ob ich Interesse hätte – –

»Ach, lass ihn doch in Ruhe, Henni«, warf meine Mutter ein, »es ist ja kein sehr lohnendes Geschäft. Und zudem Hebräisch … – Du weißt ja, was ich davon halte. Ich bin froh, dass er endlich im Warenhaus Tietz eine Stelle mit regelmäßigem Salär gefunden hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit in diesen schweren Zeiten.«

Am nächsten Abend schaute ich auf dem Weg nach Hause bei Henni vorbei.

»Die Leute aus Stockholm suchen einen Lehrer für ihre Tochter«, berichtete sie.

»Einen Hebräischlehrer?«, fragte ich.

»Auch für Hebräisch. Aber nicht nur.«

Ich fragte nicht, woher sie das wisse. Die treffenden Worte meines Vaters kamen mir in den Sinn: »Die liebe Henni, ein richtiger Kochlöffel, sie rührt in allen Töpfen.«

Es war ein klirrend kalter Abend. Warum hatten sich die aus Stockholm Zugezogenen ausgerechnet für die Freiherr-vom-Stein-Straße, in der nicht allzu viele Juden wohnen, entschieden, fragte ich mich auf dem Weg zu ihnen. Wenn sie wirklich vorhatten, sich in unserem Viertel, in Schöneberg, niederzulassen, wäre es naheliegender gewesen, sich eine der Straßen rund um den Bayerischen Platz auszusuchen. Dort wohnen zahlreiche Juden, gibt es jüdische Geschäfte, eine Metzgerei, Kaffeehäuser, einen Kindergarten und mehrere bekannte Ärzte.

Als ich ankam, schoss ein wutschnaubender, vielleicht auch nur erschrockener Hund auf mich zu. Er bellte, sprang hoch und folgte mir, als ich die Freitreppe hochging.

»Herzlach wilkumen!«, begrüßte mich die elegante Hausherrin. Ihr Mann gab mir die Hand. »Baruch boacha, dein Kommen sei gesegnet!«

»Juditz, Ingale, kommt rasch«, rief sie. Kinderfüße trampelten die Treppe herunter.

»Herzlich willkommen«, begrüßte mich in perfekter deutscher Aussprache der adrette Junge. Eigentlich heißt er Jehuda Isaak.

Kurz darauf kam ein Mädchen angerannt, mit Brille und lockigem dunklen Haar. Sie blickte mich schüchtern an. »Välkommen, välkommen«, kicherte sie, »jag föddes i Stockholm«, piepste sie, drehte sich um und verschwand.

Seit diesem Abend ging ich bei den Grüngards ein und aus. Und die Kleine, die mal Ayala, mal Inga genannt wird, wurde meine neue Schülerin, nicht nur im privaten Hebräischunterricht.

2 Schabbat-Ausgang, 10. Mai 1924

Ein ganzes Jahr war seit dem Tag vergangen, an dem der schwedische Staatsbürger Faivel Grüngard das großflächige Grundstück gekauft hatte, bevor er schließlich zusammen mit seiner Frau Braina und den zwei Kindern in die prachtvolle Villa einziehen konnte, die nach ihren Anweisungen – oder besser gesagt: nach den Herzenswünschen seiner Gattin – gebaut wurde. Im Frühsommer 1922 – kurz bevor unser Außenminister Rathenau von rechtsradikalen, militanten Antisemiten ermordet wurde – war das Ehepaar nach Berlin gefahren, um die Möglichkeit eines Umzugs auszuloten. »Schade um jeden Tag, der verstreicht«, drängte Braina damals ihren Mann und erwähnte einmal mehr die vielen Freunde, die in der Stadt lebten. »Vollblutzionisten, wie wir«, kommentierte sie, »Bialik, unser Nationaldichter, ist dort, auch andere hebräische Literaten, worauf warten wir noch?«

Wohnungen waren schwer zu bekommen. Deshalb willigte Faivel ein, ein unbebautes Grundstück im Stadtteil Schöneberg zu erwerben. Die exklusiven Pläne, die der bekannte jüdische Bauingenieur Jacobowitz vorlegte, begeisterten ihn und noch mehr seine Frau. »Wenn nicht jetzt, wann dann«, drängte Braina. Die Hyperinflation, die wir durchlebten, kam dem Käufer aus Schweden entgegen. Täglich, oft sogar stündlich, verlor die Mark an Wert, wodurch der Wechselkurs der ausländischen Valuta stieg.

Im September erhielt Jacobowitz von Faivel eine Generalvollmacht, zwei Monate später begannen die Bauarbeiten. Ende Januar 1923 wurde der Name des Herrn aus Schweden als neuer Eigentümer ins Grundbuch eingetragen. Am nächsten Morgen fand der erste Parteitag der NSDAP unter der Führung Adolf Hitlers statt. In München marschierte die SA mit Fahnen und Standarten auf.

Der Bau verzögerte sich. Monate gingen ins Land. Die Familie musste mit Ausweichquartieren vorliebnehmen: in einer angemieteten Wohnung in Bad Homburg, in Pensionen und Kurhotels, unter anderem in Meran. Als sie endlich am letzten Tag des Jahres 1923 ihr neues Haus betraten, drängte sich Faivel Grüngard das Gefühl auf, »dass der Verlust größer als der Gewinn war«, wie es in der Mischna, Sprüche der Väter, heißt. Der Stapel der Rechnungen wuchs ständig an. Dazu kam die bedrückende Stimmung im Land angesichts der wirtschaftlichen Lage.

Das Haus Grüngard befindet sich in der Freiherr-vom-Stein-Straße Nr. 13. Nach Braina, die abergläubisch ist, Nr. 12a, nie und nimmer 13. »Ein Haus ganz aus Stein, vom Feinsten, wer hat so etwas jemals gesehen!« Ein geräumiges Erdgeschoss, zwei stattliche Stockwerke und ein ausgebautes Dachgeschoss, herrschaftliche Fenster, an der Rückfront ein Wintergarten, auch dieser auf ausdrücklichen Wunsch der Hausherrin. Zwei Pappeln links und rechts behüten das Haus. Über eine Freitreppe, deren beiden Aufgänge wie verschränkte Arme wirken, gelangt man zu der Haustür. Im ersten Stock führt ein weitläufiger Flur, Tag und Nacht von weichem Licht erhellt, zu einem eleganten Salon, der an ein prächtiges Esszimmer angrenzt. Rechts von der Diele das Herrenzimmer und die Garderobe. Alle Wände sind mit edlem Holz vertäfelt.

Da ich dort regelmäßig ein und aus gehe, konnte ich einige der 18 Zimmer, auch die beiden Küchen, in Augenschein nehmen. Manchmal werde ich nach Ende der Unterrichtsstunde zu einem schmackhaften Mahl eingeladen. Bereits eine Woche nach meiner Anstellung forderte mich Faivel auf, mit dem Siezen aufzuhören: »Im Hebräischen ist man ja immer per ›du‹, und so halten wir es auch.« Gelegentlich bittet er mich anschließend in sein Bureau im Gartengeschoss. Auch dort sind in zwei Zimmern die Wände mit Eichenholzpaneelen verkleidet, ein Kamin, ein Mahagoni-Schreibtisch sowie eine gut bestückte Bibliothek. Eine Schreibmaschine und eine elektrische Rechenmaschine helfen ihm im Geschäft. Dennoch, an den Tagen, an denen er in Berlin weilt, zieht der Kaufmann es vor, sich mit seinen Herzensangelegenheiten zu beschäftigen: Hebräisch und Zionismus. Seine Geschäfte scheint er eher nebenher zu erledigen.

Von dem Einzug in die Villa und den Geheimnissen des Hauses schreibe ich hier, so wie ich sie aus dem Munde meiner liebenswürdigen Schülerin, der neunjährigen Ayala, zu hören bekommen habe. Sie erzählte wie ein Wasserfall.

»Wir kamen mittags an. Es war kalt, und es schneite. Aber die Sonne schien auf uns. Die Droschke hielt vor dem Haus Nr. 13. Ein Mann mit grauer Jacke öffnete uns die Tür. ›Guten Tag, Familie Jrünjard‹, begrüßte er uns. Das klang lustig, Papa sagte, das sei Berlinerisch. Es war unser gojischer Portier, Suppik, mit einem großen Schäferhund. ›Ruhig bleiben‹, befahl er, und Lona gehorchte und bellte nicht ein einziges Mal. Kannst du das glauben? Jetzt bellt sie pausenlos. Absichtlich tut sie es, sie weiß, dass Papa und Mama vor ihr Angst wie vor dem Tiefel (Teufel meinte sie) haben. Ich guckte auf das Haus und ringsherum. Alles war ruhig, sauber, kein Mensch auf der Straße. Vielleicht ist es ein dröm, dachte ich. Entschuldigung, David, auf Deutsch heißt es Traum, ich weiß … Dann öffnete sich die Haustür. Eine dicke Frau begrüßte uns. Piekfein. Das war Marie, unser Stubenmädchen.«

Weiter ging es mit dem lebhaften Bericht über den jungen Architekten, der die Familie von einem Zimmer zum anderen führte, von einer Etage zur nächsten, vom Keller bis zum Dach. Er beantwortete mit Engelsgeduld die tausend Fragen, die Braina stellte. In den Zimmern blankpolierte Holzmöbel, Vitrinen mit Buntglas, bildschöne Teppiche, Stehlampen und Kristalllichter (sie meinte Leuchter) an der Decke, und holle (helle) Gardinen an den Fenstern. Der junge Architekt von der Firma Jacobowitz hatte an alles gedacht. Im Salon steht ein riesiger Flügel, an den Wänden jede Menge Bilder: Landschaften, Wälder und Berge, und überall der Name des Malers, G. Hesse. Braina fragte, woher der Künstler kommt, wer bei ihm die Bilder bestellt hatte. ›Der junge Architekt. Er hat sich um alles gekümmert. Auch darum‹, erklärte Marie und zeigte auf die wunderschönen Blumen in den Vasen. In den Schlafzimmern waren die Betten gemacht, die Bettwäsche duftete nach Honig. Juditz bekam zwei Zimmer mit Bad, Ayala nur ein Zimmer, mit hellgrüner Tapete.

»›Ich habe eine Überraschung für dich, kleines Fräulein‹, hat mir der Architekt gesagt. ›In der Wand wirst du eine kleine Tür finden und dahinter ein Geheimfach. Für dich und deine Schätze.‹ Ich fragte ihn: ›Wo?‹, und lief von Wand zu Wand, vielleicht ist es kein dröm, und bald bekomme ich einen goldenen Schlüssel! Plötzlich rief mich Mama: ›Komm doch, wir gehen runter zum Garten!‹ Der Garten ist so-o-o groß, aber wir haben nur kahle Bäume gesehen. Marie tröstete uns: ›Geduld, meine Herrschaften, es ist doch noch Winter!‹ ›Und was wird im Frühjahr und im Sommer sein?‹, fragte ich. Juditz warf mir einen tadelnden Blick zu. Und Marie sagte: ›Geduld. Auch darum hat sich der Architekt gekümmert. Es gibt Obstbäume, Äpfel, Birnen und Kirschen, alles zu seiner Zeit‹. Wir haben sogar Erdbeerbeete und vinbärsbuskar!«

Dies alles habe ich von Ayala gehört, und nicht nur einmal. Wann immer sie es erzählt, habe ich das Gefühl, dass sie ihr Märchen erneut durchlebt. Und was den Garten betrifft, so erwacht er langsam aus seinem Winterschlaf. An den Rosenbüschen sind erste Knospen zu sehen, unscheinbare, noch ziemlich blasse Kügelchen hängen am Kirschbaum. In drei oder vier Wochen werden sie blutrot sein. Und für Ayala steht bereits fest: Sie wird Marie helfen, die Kirschen zu pflücken: »Bis zur allerletzten Kirsche.«

3 Freitag, 11. Juli 1924

»Wir haben uns Zeit gelassen, und das ist unser Lohn«, bemerkte Braina mir gegenüber und klagte mehr als einmal darüber, dass Faivel und sie gesäumt hatten, Schweden früher zu verlassen. Drei Monate nachdem sie im ›Palast‹ (so Ayala) eingezogen waren, brach unser Nationaldichter Chaim Nachman Bialik nach Erez Israel auf und ließ sich in Tel Aviv nieder. Die Inflation, die Faivel zugutegekommen war, hatte den Dichter in größte Schwierigkeiten gebracht. Der rasante Wertverlust der Mark und die einsetzende Wirtschaftskrise durchkreuzten seine Pläne, den seinerzeit in Odessa gegründeten Moriah-Verlag wiederzubeleben sowie den neuen Verlag, Dvir, profitabel zu machen. Anfangs war er voller Tatkraft ans Werk gegangen. Er war zugleich Redakteur, Korrektor und Verlagsbuchhändler. Doch schon bald setzte die Ernüchterung ein: »Der heftig schwankende Kurs der Mark macht allen Plänen und Geschäften einen Strich durch die Rechnung«, konstatierte Bialik verbittert. Fremd und unbehaust fühle er sich in der Stadt, weder wolle er in den Straßen flanieren noch den Duft der Gärten genießen. Die Menschen interessierten ihn ganz und gar nicht. »Der Geist Gottes schwebt nicht über dem hebräischen Leben in Berlin«, so drückte er es mit einer Anspielung auf die Bibel aus. Schon bald konnte er die Lage nicht mehr aushalten, ›rettete sein Leben‹ und ließ sich in Bad Homburg nieder, wo er Geistesgefährten fand, Liebhaber der hebräischen Sprache und Literatur, darunter den Schriftsteller Shmuel Josef Agnon und den dort oft zu Besuch weilenden Philosophen Martin Buber. Der Kurort vor der Höhe wurde Bialik zur Wirkungsstätte; von hier aus führte er seine Geschäfte weiter, und soweit es nötig war, fuhr er – ohne große Begeisterung – nach Berlin.

Faivel war schon in Litauen ein leidenschaftlicher Bewunderer Bialiks gewesen, erzählte mir Braina einmal. Bei jedem Treffen der zionistischen Ortsgruppe, ja überhaupt bei jedem Anlass trug er Gedichte Bialiks vor und endete oft mit den Versen des Gedichtes Eyneha, »Ihre Augen«. »Du wunderst dich sicherlich warum«, hatte sie mit einem Lächeln bemerkt, als ob sie ein Geheimnis hüte. Und als ich nicht antwortete, deklamierte sie in aschkenasischer Aussprache: »Heimlich in dem Waldgehege / Hab’ ich sie gesehen; / Unter Blumen ging sie wandeln – / Sah sie und blieb stehen.« Sie strahlte vielsagend. »Frag ihn doch warum – er wird es dir erzählen, es sei denn …«

In Faivels Bureau nimmt die hebräische Jubiläumsausgabe von Bialiks Schriften und Übersetzungen einen Ehrenplatz in der Bibliothek ein. Erschienen sind sie vor einem Jahr zur Feier des fünfzigsten Geburtstags des Dichters, dank der Förderung durch den Verein Chovevei ha-Safa ha-Ivrit, die »Liebhaber der Hebräischen Sprache«. Faivel zählt zu ihren Mitgliedern, und die vier schönen Bände, die er sein Eigentum nennt, stammen aus der Vorzugsausgabe von tausend Exemplaren, die auf schwerem Papier gedruckt und in Halbleder gebunden sind. Den Vorsatz des ersten Bandes ziert ein Portrait des Dichters, ein Kupferstich des Malers Max Liebermann. Holzschnitte des Künstlers Joseph Budko schmücken die Seiten.

Chaim Nachman Bialik, Schriften und Übersetzungen, 4 Bände. Berlin 1923.

Vergangenen Sommer traf die Familie Grüngard Bialik in Bad Homburg, wo sie sich damals aufhielt, um die Fertigstellung der Villa abzuwarten. Eines Abends versammelten sich die dort weilenden Zionisten zu einer literarisch-musikalischen Veranstaltung in einem Saal des Hotels Braunschweig, unter ihnen Agnon und Bialik. Im Mittelpunkt stand jedoch ein prominenter Besucher, der von allen verehrte Achad Ha’am, welcher für den Kulturzionismus, die Propagierung eines geistigen Kulturzentrums in Palästina, eintrat. Hebräische Schriftsteller und Leser trafen sich in dem noblen Kurort regelmäßig zum Oneg Schabbat, der Feier der Schabbat-Freude, im Salon von Josef Persitz und seiner Frau Shoshana, der großzügigen Förderin der hebräischen Kultur und Inhaberin des Omanut-Verlags. Jehuda und Ayala schlossen sich den anwesenden Kindern an und sangen auf Hebräisch, wie mir Faivel erzählte. Die Erwachsenen heiligten den Feiertag mit Schabbat-Liedern und sprachen ausschließlich auf Hebräisch über nationaljüdische Angelegenheiten, über Literatur und Philosophie.

»Wer könnte besser als ich verstehen, was in Bialiks Herzen vorgeht«, murmelte Faivel vor sich hin. »Sein Platz ist in Erez Israel, nicht hier, in der Gola.«

Eines Abends saß ich allein mit Faivel im Wintergarten der Villa. Braina hatte uns gedrängt, die frische Luft zu genießen. »Es ist doch ein angenehmer Sommerabend, es gibt immer noch Tageslicht und der Himmel leuchtet«, schwärmte sie. Der berauschende Duft der violetten Fliederbüsche bekam Faivel nicht. Er musste immer wieder niesen, aber er weigerte sich, hineinzugehen. »Ich denke, dass ich dich erstaunen werde, und vielleicht wirst du dich wundern«, sagte ich. »Ich habe in Erez Israel viele Bewunderer Bialiks getroffen, aber nicht alle haben seine Gedichte tatsächlich gelesen.«

»Ich weigere mich, das zu glauben, David.«

»Im Yishuv herrscht die einhellige Meinung: Bialik ist der Nationaldichter, der ganz im hebräischen Geist schreibt. Man spricht mit Ehrfurcht von ihm, aber er entzieht sich ja stets den Ehrerweisungen und verabscheut Lobreden. Die Krone lastet auf ihm«, brachte ich vor. Unbedacht erwähnte ich, dass man dies schon hier in Berlin erleben konnte. Wie groß war die Enttäuschung gewesen, als Bialik bei der Feier abwesend war, die man ihm zum fünfzigsten Geburtstag in der völlig überfüllten Philharmonie ausrichtete! Einige meiner Freunde in der hebräischen Gruppe nehmen ihm dies immer noch übel.

Faivel lenkte das Gespräch sofort auf meine hebräische Gruppe. Dank dieser Freunde ist es mir möglich, Hebräisch zu reden, zu lesen und in der Sprache zu denken, nachdem mich Vaters plötzlicher Tod zur raschen Rückkehr nach Berlin gezwungen hatte. Ihnen verdanke ich es auch, dass ich meine Kräfte wieder sammeln konnte und darüber hinwegkam, als ich Hals über Kopf Erez Israel verlassen musste. Ich erzählte Faivel von der herben Enttäuschung, die ich meinem Vater bereitete, als ich mich entschloss, mein Studium an der Universität zu unterbrechen und nicht in seine Fußstapfen als Rechtsanwalt zu treten. Ich wanderte nach Erez Israel aus. Vielleicht hat sein Herz deswegen aufgehört zu schlagen. Das knappe Jahr, das ich dort verbrachte, war ganz und gar nicht einfach; gleichwohl war ich mit meiner Entscheidung zufrieden und voller Hoffnung.

Faivel hörte aufmerksam zu und unterbrach mich nicht. Das Licht wurde schwächer, die Dämmerung brach herein. Als ich geendet hatte, saßen wir in Stille. Die Vögel zwitscherten vor Anbruch der Nacht.

»Ich bin bewegt von dem Vertrauen, das du mir geschenkt hast«, versicherte er und fragte, ob er etwas zur Unterstützung meiner Gruppe tun könne. Denn sie weckte in ihm Erinnerungen an seine eigene Jugend und die hebräische Gruppe in seinem Geburtsort Wirballen. »Ich schweife ab«, entschuldigte er sich und kam auf die Frage zurück, ob er etwas für mich tun könne. Und noch bevor ich antworten konnte, bestand er darauf, meinen Lohn für Ayalas Privatunterricht zu erhöhen. »Ich weiß, dass die Arbeit im Warenhaus dich nicht beglückt. Man sagt dir nach, du hättest ein pädagogisches Talent«.

»Wer sagt das?«

Er lächelte: »Ich hoffe, du wirst noch weitere Schüler gewinnen. Dann kannst du auch die Arbeitszeit bei Tietz verringern.«

»Amen und abermals Amen«, rief ich.

Braina ›wuchs und blühte‹, wie es in der biblischen Josefsgeschichte so schön heißt. Ob zu Hause oder auswärts, in ›ihrem‹ Café, im Theater oder beim Besuch von Freunden – stets ist sie à la mode angezogen. Mal ein Kleid aus blauer Seide, mal ein Mantel mit roten Stickereien, hier ein Strohhut, da ein runder Samtputz – alles ganz nach Art der Damen der Berliner Oberschicht. Marie kümmert sich um alle Angelegenheiten des Haushalts. In der Küche arbeitet das emsige Fräulein Ladebeck, das unentwegt am Kochen, Backen oder Einmachen ist – alles köstlich. Manchmal schleicht Braina um die Töpfe herum, kocht eine goldene jojch oder gefilte fisch für den Schabbat. Mehr als einmal habe ich unter den Gästen am elegant gedeckten Esstisch gesessen. Das Auge blickt gebannt auf den warmen Dampf der Schüsseln, und begehrt mehr, selbst wenn der Magen schon satt ist. »Bis du eine Frau findest«, bemerkte Braina neulich, und setzte schelmisch hinzu: »Nu, David, wann ist es so weit?« Faivel blickte mich an, stolz auf seine Frau und zugleich etwas geniert, dass sie sich in Angelegenheiten einmischte, die nicht die ihren waren.

Der Hausmeister Suppik, der in einer Einliegerwohnung im Gartengeschoss wohnt, bekam unlängst eine neue Aufgabe. Er ist nicht mehr nur Gärtner und Chauffeur, sondern von nun an auch Nachtwächter. In letzter Zeit hat die Zahl der Diebe und Parasiten (so Braina) – einige nennen sie auch Kommunisten – zugenommen, die im Schutz der Dunkelheit versuchen, Geld und Lebensmittel zu erbeuten. So wurde vereinbart, dass er bis zum Morgengrau aufbleiben und die Bösewichte mit Hilfe von Lona fernhalten sollte. Montagmorgens, kurz vor acht Uhr, fährt er den Hausherrn zum Bahnhof. Faivel macht sich auf den Weg nach Danzig, wo er sich um die Ölfabrik kümmern muss, die ihm gehört. Doß ejßek, nennt es Braina in ihrem jiddischen Idiom. Freitagabends obliegt es Suppik, ihn abzuholen und zurück nach Haus zu chauffieren.

Ob die ständige Fahrerei Faivel unglücklich macht? Keineswegs, meint Braina. In seiner Jugend in Litauen war der Bahnhof in Wirballen einer seiner Lieblingsorte. Dort stand er mitunter eine ganze lange Stunde am Gleis und schaute sich die Züge an, die die Grenze überquerten: Richtung Osten nach Sankt Petersburg, Richtung Westen nach Berlin. Er lauschte gebannt, wie die schweren Räder über die eisernen Schienen ächzten.

»Heutzutage sind die Züge großartig«, schwärmt Faivel, »und im Zug gibt es niemanden, der zu mir redet oder mich stört. Ich vertiefe mich in ein Buch, döse ein wenig und gönne mir einen gemütlichen Abstecher in den Speisewagen.«

Wieder daheim erzählt ihm Juditz begeistert von den Geheimnissen der Algebra und von dem ausgezeichneten Lehrer am Werner-Siemens-Realgymnasium. Auch davon, wie er Helli Herzberg in vier Schachpartien besiegt und beim fünften Mal ein Remis erzielt hat. Ayala will ebenfalls erzählen. Allmählich freundet sie sich mit der Mädchenschule an, denn diese ist zu Fuß von zuhause aus schnell zu erreichen, und in der Klasse gibt es nur zwölf Mädchen – wie man es von einer Privatschule erwartet. Die Direktorin, Frau Zickel, ist pedantisch und streng, und manchmal sorgt sie gönnerhaft für Disziplin, indem sie aus einer kleinen Blechdose, die sie stets griffbereit hat, ein Bonbon hervorzieht. »So hat sie uns im Griff«, berichtet Ayala. »Papa«, sagt sie verspielt und zupft an seinem Jackett, »die Lehrerin hat mich dafür gelobt, dass ich weniger Fehler mache.«

»Auch dank der Stunden, die David dir gibt.«

»›Wenn du dich bemühst und fleißig lernst, wirst du ein gutes Zeugnis bekommen, und niemand wird wissen, dass du aus Schweden gekommen bist‹, so ermutigt mich Frau Zickel immer wieder. Aber ich werde niemals, n-i-e-m-a-l-s, vergessen, dass ich aus Schweden komme«, und Ayala stellt sich in die Mitte des Salons und beginnt mit dünner Stimme zu singen: »Ack, Värmland, du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikesländer.«

4 Freitag, 19. September 1924

»›Ki tov, siehe, es ist gut‹«, bekräftigte Braina, das Gotteswort zitierend, aus ganzem Herzen. Doch ist es nicht so sehr die Pracht, für die sie dankbar ist, sondern die unmittelbare Nachbarschaft zu ihren Verwandten. Blut is nit kejn waßer. Ginge es nach ihrem Wunsch, hätte sie sich mit all ihren Brüdern und Schwestern umgeben. Elf waren es, erzählte mir Faivel, und einige kenne ich. Am Freitagabend sitzt man zum Schabbat-Mahl zusammen, gemeinsam mit Freunden aus dem Osten, die in Berlin weilen, aber auch fernen Bekannten. Denn der Grüngard’schen Villa eilt ihr gastfreundlicher Ruf voraus, auch ist die Großzügigkeit der Dame des Hauses weithin bekannt. »Selbst wenn du um Mitternacht zu uns kommst, wird Mama dir ein warmes Essen servieren«, so Ayala. »Sie höchstpersönlich. Denn Fräulein Ladebeck legt um Schlag sechs Uhr die Schürze ab.«

»Vier am Esstisch? Ich kann mich nicht an eine solche Situation erinnern«, schmunzelte Faivel. »Gewiss nicht in Brainas Elternhaus in Litauen. In Stockholm saßen fast ein Dutzend Leute mit uns am Tisch, Juden, wenngleich nicht allesamt Zionisten. Und doch waren es immer noch zu wenig, nach ihrem Geschmack. Das war einer der Gründe, weshalb sie von dort wegziehen wollte.«

Brainas Stadtplan von Berlin gleicht dem einer winzigen Stadt, einer Art Schtetl. Die westliche Stadtgrenze verläuft entlang der Giesebrechtstraße 15 in Charlottenburg. Dort wohnt seit vier Jahren ihr Bruder Selig mit seiner Frau, dem Sohn Jerachmiel und der gerade geborenen Tochter namens Chaviva. Über seine Geschäfte weiß ich nicht viel. Es handele sich um bizzness mit zwei Brüdern in Amerika, so bekam ich einmal zu hören. Ein anderes Mal erwähnte man einen Handel mit Schweineborsten. Selig ist ein leidenschaftlicher Zionist und der engste Freund Faivels. »In ihrer Kindheit waren sie unzertrennlich«, erzählte Braina, »und so wurde Faivel in unserem Haus eine Art Ziehsohn. Im Grunde verbrachte er mehr Zeit bei uns als bei seinen Eltern. Da ich die Kleine war, vierzehn Jahre jünger als er, hat Faivel mich kaum wahrgenommen.« Was Seligs Töchterchen betrifft: Nach Pessach kam der berühmte hebräische Dichter Saul Tschernichowski mal wieder zu Besuch im Hause Grüngard und gesellte sich zu der versammelten Familie, die im Wintergarten bei Tee und feinem Gebäck zusammensaß. Zu Seligs Rechten saß seine hochschwangere Frau. »Wenn es eine Tochter wird, nennen wir sie Libbe«, verkündete Selig, »im Angedenken an meine Schwester Libbe, die mit neun Jahren starb«. »Aber nein, auf gar keinen Fall«, empörte sich der Dichter. Er lehnte den traditionellen jiddischen Namen rundheraus ab und schlug stattdessen die hebräische Entsprechung Chaviva vor. Er erwähnte, dass er eine gleichnamige Erzählung geschrieben hatte, die ich leider, trotz all meiner Bemühungen, bisher nicht habe finden können.

Kürzer ist der Weg zu Bassja, der jüngsten Schwester Brainas. Genau fünfzehn Minuten sind es zu Fuß bis zu ihrem Haus, das sich in unserem Viertel befindet, Barbarossastraße 38. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Schwestern nicht sehen. »A tajre neschume, eine teure Seele«, preist Braina sie und küsst Bassjas Söhne, den blonden Ernst und den ununterbrochen weinenden Säugling Heinz. Mit den Namen konnte Braina sich nicht abfinden – »Wie kommt man nur auf solche gojische Namen«, seufzte sie und zürnte mit der Schwester, die sich dem Willen ihres Mannes gebeugt hatte. Fritz heißt er, ein gutaussehender Mann mit Vermögen: ein Jude, aber deutsch durch und durch. Von seinem Vater hatte er eine florierende Handschuhfabrik mit mehr als vierzig Angestellten in Kreuzberg geerbt, die übrigens auch unser Warenhaus Tietz beliefert. »Beschäftigt. Immer ist er beschäftigt«, klagt Bassja.

Die wichtigsten Männer im Leben von Braina (von links nach rechts): ihr Gatte Faivel sowie die Brüder Elieser, Nissan und Mendel. Der Vierte von links: Schwager Fritz. Es fehlen die Brüder Selig und Ephraim. Die Aufnahme ist vor dem Wintergarten der Villa aufgenommen.

Zwischen Braina und ihrer Schwester Bassja wohnt die Witwe ihres Bruders Chajim Lejb. Dieser war an den Folgen einer Kriegsverwundung gestorben, die er als russischer Soldat erlitten hatte. Braina setzte alles in Bewegung, um die Schwägerin mit den drei Halbwaisen nach Berlin zu holen. Sie hat ihnen eine bescheidene Mietwohnung in der Nähe besorgt und unterstützt sie wo nur möglich. Gittel heißt sie, ist von kurzer Statur und mit schneeweißer Blässe im Gesicht. Einmal traf Tschernichowski auf sie, als er im Hause Grüngard gerade zu kest war (ein Ausdruck, der – wie ich vermute – vom deutschen Wort Kost stammt). Faivel erzählte ihm damals, was es mit Brainas Namen auf sich hatte: »In der Familie pflegte man zu sagen, dass Chajim Lejb die Weiße zur Frau genommen hatte, und ich die Braune.« Braina richtete sich auf. Sie mochte ihren Namen, ›die Braune‹, ganz und gar nicht. Hätte man ihr doch nur einen hebräischen Namen gegeben, klagte sie bitterlich. Da rief Tschernichowski aus: »Von heute an ist dein Name Schchuma« (die Braune, so heißt es auf Hebräisch).

Die Stadtkarte von Berlin endet am Haus von Nissan und Rachel. Ursprünglich hatte Braina vorgehabt, ihren Bruder und dessen Frau in der Villa unterzubringen. Drei Zimmer hatte man für sie im Dachgeschoss vorgesehen, eines davon sollte als Nissans Arztpraxis dienen. Allerdings ging Brainas Wunsch nicht in Erfüllung. Vielleicht weil die Eheleute es vorzogen, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu führen, oder weil sich eine Wohnung in der Meraner Straße fand, nur einen Steinwurf von der Villa entfernt. Jehuda bemerkte belustigt: »Von Mama kommt man nicht so einfach weg.« Als ich Nissan zum ersten Mal begegnete – »Dr. Sudarski«, so stellte ihn Braina vor – wies er kaum Ähnlichkeit mit dem Mann auf, den ich nur auf Fotografien gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass seine Mähne und sein dichter Schnurrbart, die ihm das Aussehen eines russischen Bohemiens gegeben hatten, der Vergangenheit angehörten. Jetzt schmückten ihn seine gepflegten Haare wie eine Krone, und auf seinem breiten Nasenbein ruhte eine imposante Brille. Seine Frau Rachel, hochgewachsen und feingliedrig, mit kleinen Augen und zusammengebundenem Haar, stammte aus der Familie Ginsberg, aus deren Reihen auch der Kulturzionist Achad Ha’am hervorgegangen ist. In seiner Jugend hatte Nissan davon geträumt, Arzt zu werden, und es war nur folgerichtig, dass er sein Studium an der renommierten Universität von Heidelberg begann. Zu seinen dortigen Studiengefährten und Trinkgenossen zählte Saul Tschernichowski. Ihre Wege trennten sich später. Im Krieg dienten sie beide als Ärzte in der zaristischen Armee. Jetzt leben sie beide hier, aber ohne ärztliche Approbation. Dank einer Gefälligkeit von Professor Meyer, den er noch aus den Zeiten der Promotion in Berlin kennt, arbeitet Nissan aushilfsweise in dessen Kinderklinik.

Die Räumlichkeiten im Dachgeschoss der Villa erfüllen nun einen neuen Zweck: In einem Zimmer werden Bilder präsentiert, und der für die Praxis vorgesehene Raum hat sich in ein Spielzimmer verwandelt. In dessen Mitte steht eine breite Holzplatte, auf der ein kleiner, weißer Ball munter hin und her springt – ping, pong … ping, pong. Stundenlang spielen Jehuda und seine Freunde dort Tischtennis.

Das Haus ist erfüllt von Geräuschen. Im Esszimmer klappern Geschirr und Besteck, im Treppenhaus trampeln Kinderfüße, irgendwo wird eine Tür zugeschlagen, Lachen erschallt, jemand klimpert auf dem Klavier, und in der Luft liegt ein Sprachgewirr, wie ich nie zuvor eins erlebt habe: Russisch, Jiddisch, Deutsch und Hebräisch, Schwedisch, ja sogar Englisch. Wie einst beim Turmbau von Babel.

So war es auch am letzten Freitagabend. Um den großen Tisch herum saß die ganze Familie, dazu noch einige Freunde. Die Stimmung war ausgelassen. Die Kinder tollten im Salon und kreischten. Meine Augen wanderten hinüber zum Platz des Hausherrn, der für gewöhnlich an der gegenüberliegenden Seite des Tisches sitzt. Aber Faivel war nicht da. Etwas enttäuscht verzichtete ich auf den lokschenkugel und begab mich stracks in das Bureau. Faivel saß gemütlich in seinem Ohrensessel. Mit seinen dünnen Lippen zog er an einer Zigarette und schmauchte den Rauch in gleichmäßigen Ringen aus. »Setz dich hier hin, David«, sagte er beinahe flüsternd und zeigte auf den zweiten Sessel. »Aber sei so gut und lass uns die Stille weiterhin genießen.«

5 Freitag, 10. Oktober 1924

»Mir reicht’s«, rief Ayala, »ich gehe nie mehr in die Schule!« Plötzlich stockte sie, ihren Lockenkopf heftig schüttelnd. Das Gesicht verkrampfte sich, die Hände zitterten. Sie ließ die Seiten mit den Vokabeln, die ich ihr diktiert hatte, auf den Boden fallen. Ich erschrak. Das Mädchen, das ich kannte, war liebenswürdig, neugierig, manchmal ungeduldig, aber nicht bockig. Ich wusste nicht, was zu tun.

Wir befanden uns beide im Wintergarten. Die Mauern der Villa waren mit dunkelroten Blättern von wildem Wein überwachsen, und die Sonne blinzelte matt. Der Herbst war gekommen, der Apfelbaum beugte sich unter der Last seiner reifen Früchte. Ich sammelte die Seiten auf und legte sie auf den Tisch. Erst dann blickte ich sie an. Ihre Brillengläser verbargen die Tränen nicht.

»Was ist denn?«, fragte ich. Als sie zu sprechen anheben wollte, versagte ihr die Stimme. Ich stand auf, um Braina zu holen. Da hörte sie auf zu weinen und rief: »Nein, bleib hier!«

»Erzähl doch; ich verspreche dir, dass du mir alle Geheimnisse anvertrauen kannst.«

Sie nahm die Brille ab, wischte die Tränen mit der Hand weg und atmete tief ein. Sie hatte entschieden: keine Schule mehr. Und wieder flossen die Tränen.

»Ayala, deine Schule – die Schule von Frau Zickel – ist eine der besten in der ganzen Stadt.«

»Dann geh du doch«, erwiderte sie patzig.

Sie erzählte mir Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte. Zweimal habe die Lehrerin sie mitten in der Stunde vor versammelter Klasse gefragt, warum sie während des Unterrichts gähne. »Schlafen kannst du zuhause«, habe die Lehrerin sie angeherrscht. In der Pause sei sie allein auf dem Schulhof gestanden. Keine von ihren Freundinnen habe sich zu ihr gesellt.

»Solche Sachen passieren jedem von uns«, versuchte ich sie zu besänftigen.

Sie schaute mich aufgewühlt an. Der Damm war gebrochen, und die Geheimnisse sprudelten aus ihr hervor.

Sie fühle sich fremd. Sei nicht hier geboren. Sie sei keine Deutsche wie die anderen Mädchen in der Klasse.

»Aber auch Vera Burkhard ist doch in deiner Klasse«, bemerkte ich. »Noch vor einigen Tagen hast du mir erzählt, dass sie aus dem Osten kommt.«

»Sie spricht kein Deutsch.«

»Aber du sprichst es.«

»Sie sagen: ›Wer mit Vera Burkhard in den Pausen geht oder überhaupt mit ihr spricht, verrät sein Vaterland‹. Die Mädchen nennen sie ›Spion‹.«

»Wer, die Mädchen in deiner Klasse?«

»Nein, im Buch.«

»Im Buch?!«

Mea culpa. Schließlich war ich es gewesen, der Ayala seinerzeit die Nesthäkchen-Bände nahegelegt hatte. Ich war der Meinung, dass sie an den beliebten Mädchenbüchern von Else Ury Gefallen finden und dabei gleichzeitig auch ihr Deutsch verbessern würde.

»Ist sie Jüdin?«, hatte Braina gefragt.

»Selbstverständlich.«

Noch in derselben Woche bestellte Braina alle Bände, die bis dahin erschienen waren.

Von Vera aus dem vierten Band, dem fremden Mädchen, das aus der Klassengemeinschaft ausgestoßen wurde, erzählte mir also Ayala. So gehe es auch ihr. Nicht nur sei sie selbst eine Fremde, sondern auch das einzige Mädchen mit Brille. Sie schäme sich so für die Brille.

Allerdings schämte sich auch Braina für Ayalas Brille. Deshalb war sie gemeinsam mit den Kindern im Sommer nach Wittenberg gefahren, um die Meinung eines angesehenen Augenarztes einzuholen. Es hieß, er könne Sehstörungen ohne Operation korrigieren. Fortan musste Ayala auf seinen Rat eine neue Brille mit besonders dicken Gläsern, sogenannten Prismengläsern, tragen.

Einige Tage später war die Brille weg, als hätte es sie nie gegeben.

»Zumindest haben wir einmal Wittenberg gesehen«, lachte Jehuda.

Wann immer man Ayala fragte, wo die Brille sei, gab sie keine Antwort.

Gestern habe ich mich wieder daran erinnert. Als sie von Vera erzählte, fragte ich nach der Brille.

»Ich habe sie im Park weggeworfen. Ich konnte nichts sehen.«

»Warum hast du es niemandem erzählt?«

»Nur meinem Tagebuch.«

»Und Jehuda?«

»Nie und nimmer. Er hätte mich ausgeschimpft: ›Man muss wissen, wie man sich benimmt‹«, ahmte sie etwas unbeholfen den zwei Jahre älteren Bruder nach.

»Warum hast du es nicht deiner Mutter erzählt? Sie sorgt sich doch um dich und sucht die besten Ärzte auf. Nur der Beste ist gut genug.«

»Ich wollte nicht«, brach es mit gesenktem Kopf aus ihr heraus. »Man darf Mama keine Sorgen bereiten«, flüsterte sie. »Was passiert ist, soll ein Geheimnis bleiben. Erzähl es ihr nicht.«

Noch während sie mich im Wisperton bat, die Sache für mich zu behalten, hörte man sich nähernde Schritte im Salon. Ayala hatte das noch vor mir vernommen. Voller Begeisterung sprang sie den offenen Armen von Onkel Fritz entgegen.

Ayala mit Onkel Fritz, dem Mann ihrer Tante Bassja.

»Mein liebes Ingalein«, küsste er sie und fuhr mit den Fingern durch ihre Locken.