6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

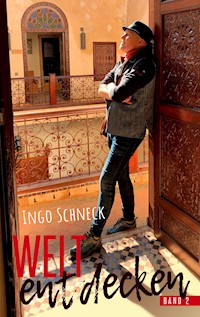

In diesem zweiten Band lässt uns Ingo Schneck wieder an seinen Reiseerlebnissen teilhaben, jedoch nicht mehr mit der jugendlichen Neugier auf das Fremde, sondern mit einer fortgeschrittenen Weltkenntnis und einem reiferen Blickwinkel. Das Reisen war über sieben Jahre hinweg sogar Bestandteil seines Berufs geworden, bis er sich schließlich sesshaft gemacht hat. Er nimmt den Leser nun zu bereits bekannten Orten mit, die er in seiner Jugend entdeckt hat und trifft alte Freunde wieder. Aus einer gesetzteren Perspektive werden Veränderungen, Dynamiken und Entwicklungen der Welt beobachtet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

„Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele: Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise? Höchste Zeit ist’s: Reise, reise!“

(Wilhelm Busch)

Inhalt

Vorwort

Ein Tag in Caracas

Wunderbehandlung

Leben trotz Schreiben

Kommunikation mit den Geistern

Chaos in Laos

Heimatfels

Mit dem Motorrad nach Moskau

Kilimanjaro Experience

Eine Reise in die Vergangenheit

Im Kloster

Der Antrag

Wiedersehen nach neunzehn Jahren

Die letzte von 1001 Nacht?

Der Autor

Ingo Schneck wurde 1974 in Spaichingen geboren. Zu seinem Zivildienst zog es ihn nach St. Pauli. Inspiriert von zahlreichen internationalen Begegnungen entfachte seine Lust, fremde Länder kennenzulernen. Seine erste Fernreise hatte den südamerikanischen Kontinent als Ziel. Schnell merkte er, dass die Sprache der Zugang zu den Menschen war und lernte Spanisch. Dort holte er sich schließlich die Motivation zu einem bodenständigen Beruf. Nach erfolgreichem Elektrotechnik-Diplom in Berlin verbrachte er ein halbes Jahr in China. Eine zufällige Begegnung mit einem einsam lebenden Mönch, brachte ihm die taoistische Philosophie und dessen Bewegungslehre bei, die er bis heute pflegt. Auf Jobsuche zurück in Deutschland fand er eine Möglichkeit, seine Reisesehnsucht mit seinem Beruf zu verbinden, indem er 7 Jahre als Ingenieur durch die Welt zog. Dabei kam er in den Genuss, in kulturelle Bereiche einzutauchen, zu denen ein Tourist normalerweise keinen Zutritt bekommt. Ein einjähriger Aufenthalt 2008 in Indien sollte sein Letzter sein. Es gelang ihm schließlich in den Innendienst zu wechseln und in Nürnberg sesshaft zu werden. Inmitten seiner heimischen Kultur hat er sich nichtsdestotrotz viele Angewohnheiten aus dem fernen Ausland bewahrt.

2020 veröffentlicht er das Kochbuch »Eine kulinarische Reise«.

2022 wurde sein erstes Buch »Die Welt entdecken – Wenn Reisen zum Beruf wird. Band 1« veröffentlicht.

Vorwort

Auch in »Die Welt entdecken« Band 2 möchte ich Euch wieder an meinen Reiseerlebnissen teilhaben lassen. Im ersten Band drängte es mich als ein abenteuerlustiger, mutiger aber auch manchmal naiver, junger Mann in die Welt hinaus. Die jugendliche Neugier auf das Fremde ist mittlerweile gestillt. Nun reise ich als ein reiferer Mann mit einer fortgeschrittenen Weltkenntnis und einem reflektierten Blickwinkel. Band 1 erzählt, wie das Reisen über sieben Jahre hinweg sogar Bestandteil meines Berufs geworden ist, bis ich mich schließlich sesshaft gemacht habe. Nun möchte ich in Band 2 den Leser zu bereits bekannten Orten in Venezuela, China, Malaysia, Australien, Laos und Südafrika mitnehmen, wo ich wieder auf alte Freunde traf. Aus einer gesetzteren Perspektive werden Veränderungen, Dynamiken und Entwicklungen der Welt beobachtet.

Hinweis: Um die Privatsphäre zu wahren, sind die Namen einiger Personen geändert worden.

Ein Tag in Caracas

Venezuela, Januar 2011

Patricia war der Grund, warum ich mich abermals nach Caracas aufmachte. Bereits am Vortag war ich durch die Hauptstadt gestreift, trotz der Warnung meines venezolanischen Freundes Alejandro.

Auf meiner bisherigen Reise war mir noch kein einziger Tourist begegnet. Mittlerweile war Venezuela gefährlich und anarchistisch geworden und daher für Touristen nicht mehr attraktiv, die lieber nach Kolumbien reisten. Vor dreizehn Jahren war es genau andersherum gewesen, als Kolumbien mit seinem Drogenkartell und den Guerillakämpfern abschreckend und voller Gewalt war. Nur die Bekanntschaft eines Einheimischen ermöglichte mir die Reise trotz der angespannten Lage im Lande. Mit der Geldbeschaffung ging es schon los. Wäre ich offiziell zu einer Bank gegangen, um Geld zu wechseln, hätte ich nur halb so viele Pesos wie auf dem Schwarzmarkt bekommen. Damit wäre der Urlaub doppelt so teuer geworden. Aber auf der Straße das Geld zu wechseln, war mir als Ausländer unmöglich. Der Geldwechsler hätte mir an der nächsten Straßenecke das Geld wieder abgenommen, das er mit kurz zuvor eingetauscht hatte. Dies war ein Fall für Alejandro. Ihm vertraute ich sogar mein Geld an.

Doch ich hatte seine Bedenken, allein nach Caracas zu fahren, ignoriert, und so kam es, dass ich in Caracas in einem Café saß und meine Gedanken im Tagebuch niederschrieb. Dabei hatte eine attraktive Einheimische meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die im Schuhgeschäft neben dem Café arbeitete. Sie war jung, schlank und hatte fantastische Gesichtszüge – ein karibischer Traum. Mit einer herzlichen und fröhlichen Ausstrahlung beriet sie die Kunden. Immer wieder musste ich sie anschauen und konnte kaum den Blick von ihr lassen. Bald ist mir aufgefallen, dass auch sie ständig zu mir herüberblickte.

Nachdem ich den letzten Schluck des starken Kaffees getrunken und all meinen Mut zusammengenommen hatte, stand ich auf und steuerte auf sie zu. Als ich vor ihr stand, war ich begeistert von ihrer wunderbar reinen Haut und ihren großen schwarzen Augen, mit denen sie mich anblickte. Ich drückte ihr einen Zettel mit meiner Telefonnummer in die Hand, bat sie, mir eine Nachricht zu schreiben, und verschwand in der Menschenmenge der Fußgängerzone der Sabanna Grande.

Es hatte nicht lange gedauert, bis das Vibrieren in meiner Hosentasche mir verriet, dass sie geschrieben hatte. Ich hätte schöne Augen, fand sie, und sie wollte mich unbedingt näher kennenlernen. Über den Tag verteilt schrieben wir uns unzählige Nachrichten. Nachdem ich wieder zurück im kleinen Dorf in der Karibik war, unterstütze mich Alejandro mit Vergnügen, sie durch die Kurznachrichten für mich zu begeistern. Dies hätte ich nie allein hinbekommen.

Patricia benutzte Wörter, die in meinem Spanischwörterbuch aus Europa nicht vorkamen, aber noch wichtiger war, dass ich durch Alejandro das Balzgehabe eines Latino lernte. Er hatte dies als Vollblut-Latino bis zur Perfektion getrieben. So teilten meine Schöne aus Caracas und ich uns also gegenseitig unsere Sehnsüchte mit und beschlossen, uns am nächsten Tag wiederzusehen.

Alejandro war er ein »Mestize«, eine Verschmelzung von Indianern und Europäern. Seine indianischen Gesichtszüge mit den markanten Wangenknochen hatte er von seinem Vater. Manchmal neckte ich ihn, indem ich sagte, dass er Hugo Chávez ähnlich sähe. Die Ähnlichkeit bestand nicht nur darin, dass beide dieselben Ethnien vertraten, sondern auch in ihrer bedrohlichen Erscheinung. Blickte man Alejandro in die Augen, konnte man ahnen, dass er eine Pumpgun besaß. Und wenn man ihm dann tiefer bis in die Seele schaute, war man davon überzeugt, dass er auch abdrücken würde. Vielleicht musste man so werden, wenn man in solch einem Land aufwuchs?

Eine seiner unzähligen Tanten fragte mich einmal, wie ich dazu käme, mit Alejandro eine Freundschaft aufzubauen. Ich musste zugeben, dass mir dies zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht mehr gelingen würde, sondern ich sicherlich einen Bogen um ihn machen würde. Vor dreizehn Jahren jedoch war er ein zutraulicher, milchgesichtiger Junge gewesen. Mittlerweile ist unsere Freundschaft älter als seine Kinder, denn ich kannte ihn schon einige Jahre, bevor er seine Frau traf. Er hatte mich in einer Fruchtsaftbar angesprochen und half mir bleichgesichtigem Gringo, der zum ersten Mal Europa verlassen hatte, in Caracas zurechtzukommen. Mehrere Wochen sind wir zusammen durchs Land gereist, wobei er mich sicherlich allen seinen Verwandten vorgestellt hatte. Daraus wuchs eine Freundschaft.

Jetzt, dreizehn Jahre später, hatte Alejandro zwar Freude, mir zu helfen, Patricia näherzukommen, jedoch äußerte er erneut Bedenken, allein in die Stadt zu gehen. Wieder ignorierte ich seinen Rat und stieg am nächsten Tag in einen bunt bemalten Bus. Aus den Lautsprechern schepperte Salsa und es schien, als hätten alle Passagiere gute Laune. Erst als der Bus voll war, fuhr er los. Irgendwann kassierte der Fahrer Geld, um an der Tankstelle seinen Bus auftanken zu können, wobei die sozialistische Regierung Venezuelas unter Hugo Chávez dafür sorgte, dass ein Liter Benzin umgerechnet lediglich einen Cent kostete. Die Fahrgäste nahmen es auch geduldig hin, dass der Busfahrer sich an einem Kiosk Zigaretten kaufte.

Endlich begab sich der Bus auf die Straße nach Caracas und wir hüpften über Bodenwellen und Schlaglöcher. Manchmal hielt der Bus, um weitere Fahrgäste aufzunehmen, manchmal donnerte er ohne ersichtlichen Grund an Leuten vorbei, die am Straßenrand warteten und winkten.

Schon tauchten vereinzelt rote Backsteinhütten auf, die schon bald die Hügel überzogen. In Form und Größe glichen sie unseren Fertiggaragen in Deutschland. Einzig in der Farbe unterschieden sie sich voneinander. Schließlich stapelten sich die Hütten und bildeten die bunte, quirlige Metropole Caracas.

Obwohl ich mir Mühe gab, schaffte ich es nur als Letzter aus dem Bus. Sofort rief ich Patricia an, um ihr mitzuteilen, dass ich da sei und wir uns früher treffen könnten.

Unweit fiel mir eine lärmende Menschenansammlung auf. Die Leute schienen zu streiten. Plötzlich entfernte sich einer von der Gruppe und rannte in meine Richtung. Noch bevor er mich erreichte, blieb er an einem Mülleimer stehen und durchwühlte ihn hektisch. Ohne etwas aus der Mülltonne zu nehmen, rannte er zu einer Straßenlaterne, wo sich Müllsäcke anhäuften. Dort zog er eine Leuchtstoffröhre heraus, rannte zur Menschenmenge zurück und schlug sogleich jemandem sein Fundstück über den Kopf. Nun war mir klar, dass er eine Waffe oder zumindest einen harten Gegenstand gesucht hatte. Die Röhre implodierte und zersplitterte in viele Scherben. Das klirrende Geräusch und die umherfliegenden Splitter trieben die Gruppe auseinander und bewirkten, dass sich nun weitere Passanten den Streithähnen zuwandten. Der Schlag auf den Kopf hatte dem Angegriffenen anscheinend nichts ausgemacht, denn die Kontrahenten schrien sich an und gestikulierten wild. Erst, als der eine mehrmals mit dem scharfen Röhrenstummel auf die Schulter des anderen einstach, flüchtete der Angegriffene. Ich war geschockt von der mittags auf offener Straße zur Schau gestellten Brutalität und Aggression und gleichzeitig enttäuscht, da keiner der Zuschauer sich einmischte. Schnell bewegte ich mich in Richtung Sabanna Grande, da es mir dort sicherer erschien.

Ich setzte mich im Schatten einer Palme auf eine Bank vor einem gewaltigen Brunnen, der hohe Fontänen spuckte. Manchmal schienen die Fontänen höher zu sein als die Hochhäuser der Umgebung.

Da kam auch schon Patricia und näherte sich mit elegantem Hüftschwung. Als sie vor mit stand, warf sie ihre Haare hinter sich, sodass der zarte Kokosduft ihrer Haare zu mir herüberschwappte.

Auch wenn sie selbstsicher ihre Arme in die Taille stützte, war es nicht schwer von ihrem Gesicht abzulesen, dass sie nervös war. Wahrscheinlich war ich als Gringo für sie eine Art Hauptgewinn.

Ich nahm sie in meine Arme, um die Situation aufzulockern. Jetzt konnte ich auch ihre Haut riechen. Mich erinnerte der Duft an Pfirsich.

Ich lud sie ein, mich in der Karibik zu besuchen, damit sie mal dem Großstadtdschungel entkommen konnte. Außerdem waren blaues Meer, Palmen, Wellenrauschen und weißer Strand eine schönere Atmosphäre, um sich näherzukommen. Wir schmiedeten bereits Pläne, doch immer wieder stolperten wir über dasselbe Problem: Sie hatte kein Geld. Ich versprach ihr, alle Kosten zu übernehmen, auch die Busfahrt, und steckte ihr etwas Geld zu. Bald musste ich mich wieder auf den Nachhauseweg machen.

Kaum eine Stunde später vibrierte mein Handy in der Hosentasche. Patricia schrieb mir, dass sie das Geld, das ich ihr vorhin erst gegeben hatte, bereits ausgegeben hatte, und nannte mir eine Nummer, wohin ich mehr Geld überweisen sollte.

Ich wunderte mich über ihre Dreistigkeit und überlegte, was ich ihr entgegnen konnte. Ein wenig ärgerte ich mich über meine Naivität, tatsächlich zu glauben, eine Frau gefunden zu haben, die mehr von mir wollte als nur mein Geld. Letztlich entgegnete ich ihrer unverschämten Forderung, ich würde nicht auf Frauen stehen, die mich um Geld anbettelten. Sie entschuldigte sich vielmals und hatte verstanden, dass sie den Bogen überspannt hatte. Ich nahm ihre Entschuldigung an, schließlich wollte ich sie nicht gleich heiraten, vielmehr ging es hier um ein exotisches Abenteuer.

Plötzlich hielt neben mir ein Motorrad mit zwei Polizisten. Der Sozius stieg ab und forderte mich auf, stehen zu bleiben. Der junge, schlaksige Kerl stand breitbeinig da und beobachtete mich durch seine verspiegelte Sonnenbrille. Er fühlte sich merklich wohl in seiner Uniform und war sich deren Macht voll bewusst. Ein etwas korpulenter Polizist blieb auf dem Motorrad sitzen. In Sachen Coolness stand er dem Schlaksigen in nichts nach. Genau so stellte ich mir echte Machos vor.

Ich sollte mich ausweisen und reichte dem dicken Polizisten meinen Pass. Da er sichtlich überfordert war mit dem dunkelroten Büchlein, zeigte ich ihm den Einreisestempel. Aber auch dieser begeisterte ihn nicht. Er war auf der Suche nach etwas anderem.

Woher ich denn sei? Nicht einmal meine Nationalität konnte er aus meinem Reisepass entnehmen. Ich sagte ihnen, dass ich aus Deutschland käme.

Der Dicke rief sofort: »Nazi!« Ich lachte, denn es musste sich wohl um einen Spaß handeln.

»Drogas, drogas«, fauchte der Dünne und war irgendwie nervöser als noch vor einigen Minuten. Ich zeigte ihm meine nüchternen blauen Augen, um ihn zu überzeugen, dass es absurd war, bei mir Drogen zu vermuten.

Hektisch durchsuchte er die Taschen meiner Jeans. Aus jeder Tasche zog er einen Geldschein, nur nicht aus der rechten Gesäßtasche, wo ich am meisten Geld hatte. Währenddessen inspizierte der Dicke meine lederne Umhängetasche. Auch dort fand er fast in jedem Fach einige Scheine, sammelte alles Geld zusammen und steckte es in das kleine Fach meiner Umhängetasche ganz vorne.

Verzweifelt suchten sie Drogen. Fanden aber keine. Dann rief der Dünne: »Dolares, dolares!« Auch da musste ich ihn enttäuschen.

Der Schlaks forderte mich auf, zu einer Mauer in der Nähe zu gehen und mich breitbeinig mit den Händen an der Wand abgestützt aufzustellen. Der Dicke saß noch immer auf der 125er Suzuki und durchkramte meine Umhängetasche zum fünften Mal.

Das schlaksige Jüngelchen wiederholte die gleiche Prozedur, während ich wie in einem schlechten Gangsterfilm an der Mauer stand. Nur griff er diesmal in meine hintere Jeanstasche, wo ich das meiste Geld aufbewahrte, und steckte es sich ein.

Jetzt wurde mir klar, dass diese Polizisten mich abziehen wollten, jedoch war es kein offensichtlicher Raub. Sie gaben sich Mühe, es unauffällig zu gestalten, und selbst mir wurde erst mit der Zeit klar, was um mich herum geschah.

Was sollte ich tun?

Sollte ich mich gegen sie stellen?

Sollte ich den Dünnen, der ganz nah bei mir stand, wegtreten?

Sollte ich um Hilfe schreien?

Und was machte ich, wenn die beiden mir Drogen unterschoben?

Mir schien nun alles möglich, denn den Polizisten traute ich alles zu.

Es ging zum Glück nicht um viel Geld, vielleicht um umgerechnet sechzig Euro.

Doch wie kam ich ohne Geld wieder in die Karibik zu Alejandro zurück? Dort war mein ganzes Hab und Gut, auch meine venezolanische Familie, die normalerweise jegliche Konflikte von mir fernhielt.

Ich wollte gar nicht daran denken, die Nacht am Busterminal in Caracas verbringen zu müssen, sondern musste heute noch bei Tageslicht in die Karibik!

Wie sollte mir das gelingen ohne Barschaft?

Ohne Geld würde mich jeder Busfahrer wieder hinauswerfen. Ich war mir im Klaren darüber, dass ich nicht viel Zeit hatte, und forderte den Dünnen keck auf, mir etwas Geld für den Bus zurückzugeben. Ohne mit der Wimper zu zucken, steckte er mir etwas zu. Ich war erleichtert. Damit war mein Weiterkommen gesichert.

Der Dünne, der nun das meiste meines Geldes eingesteckt hatte, blickte mir ernst ins Gesicht und zeigte in Richtung einer dunklen Gasse. In diese Richtung sollte ich mich schleunigst vom Acker machen. Ich konnte es kaum fassen, dass mich soeben die Polizei ausgeraubt hatte.

Der schlaksige Kerl zeigte immer noch entschlossen in die Richtung, in die ich mich verdünnisieren sollte, während der Dicke ihm zurief, mir noch meine Digitalkamera abzunehmen. Diese hielt ich jedoch entschlossen fest. Die knapp sechzig Euro waren mir egal, aber bei den Urlaubsfotos der letzten drei Wochen war das anders. Ich fauchte den Dünnen an, dass die Kamera so oder so nicht viel Wert hätte, und lief in die mir befohlene Richtung davon.

Die Polizisten ließen mich gewähren. Anscheinend hatten sie genug Beute für den heutigen Tag ergaunert.

Schnurstracks lief ich zum Busbahnhof. Mit nunmehr kaum Geld in der Tasche fühlte ich mich unwohl. Es reichte noch für den Bus, einen Hamburger und ein Bier, für die nächste Polizeieinheit hatte ich jedoch nichts mehr übrig. Es war immer schlecht, nichts abgeben zu können. Das hätte mir keiner abgenommen und es hätte gefährlich werden können.

Erleichtert ließ ich mich eine Stunde später in den ausgeleierten Bussitz fallen. Die Berge um Caracas herum leuchteten hellrot von der untergehenden Sonne. Zum Glück schaffte ich es noch, vor Einbruch der Dunkelheit aus der Metropole zu fahren.

Lange dachte ich über das eben Geschehene nach. Wie konnte ein Land sich entwickeln, dessen Hauptstadtpolizisten Touristen ausraubten?

Traurig stimmte mich die Ohnmacht, das Ausgeliefertsein gegenüber der Staatsgewalt. Diese Willkür machte mich wütend und betroffen.

Als ich am Abend Alejandro mein Erlebnis berichtete, war dieser zutiefst bestürzt und schämte sich für sein Land. Für ihn war es eine Beleidigung, gar eine Ehrenkränkung, dass seinem Gast so etwas widerfahren musste. Scherzhaft versuchte ich, Alejandro zu beruhigen, indem ich ihm sagte, dass für die verlorenen sechzig Euro wenigstens eine gute Story rausgesprungen war.

Alejandro erzählte von einem seiner Onkel, dessen Autoradio von der Polizei grundlos beschlagnahmt wurde. Einige Tage später wurde dieser Polizist seinerseits in einem Café von einem vorbeifahrenden Motorradfahrer niedergeschossen.

Wenn ein Staat nicht in der Lage ist, für Sicherheit zu sorgen, sondern stattdessen seine Bürger demütigt und entwürdigt, wird es nicht gelingen, eine anständige Zivilgesellschaft aufzubauen.

Ich hatte genug von Caracas und seinen Menschen. Ich nahm mir vor, Patricia zu vergessen und die Stadt erst wieder aufzusuchen, wenn es Zeit für meine Rückreise nach Deutschland war.

Wunderbehandlung

China, Januar 2012

Es tat noch immer weh. Ich wälzte mich unruhig im Bett von der rechten zur linken Schulter, da ich die ganze Nacht auf dem Bauch hatte liegen müssen. Die vielen blutunterlaufenen Flecken sahen noch genauso aus wie gestern Abend. Ich konnte es noch immer nicht fassen, was mich geritten hatte, mich darauf einzulassen. Verglichen mit Dietmars Behandlung bin ich jedoch noch gut weggekommen.

Gestern Abend hatte ich einen Massagesalon betreten. Es roch dezent nach Zitronengras. Die Schiebetür war noch nicht ganz zu, da reichte mir eine lächelnde Frau sofort eine Art Menükarte, auf der etwa fünfzehn Massagearten aufgeführt waren. Ich konnte aber lediglich die chinesischen Zahlen entziffern. Bei den dahinterstehenden chinesischen Schriftzeichen musste es sich um die einzelnen Massagearten handeln. Ich zeigte einfach auf die Nummer sieben.

Die zuvorkommende Dame deute mit einer Geste an, ihr zu folgen.

Ich wurde in den ersten Stock geführt, wo sich die Tür eines der vielen Zimmer öffnete und man mich hereinbat. Die Luft war geschwängert von Chlorgeruch und kaltem Rauch. Im Zimmer waren zwei Massageliegen aufgestellt. Ich ließ meinen Blick noch einen Moment durchs Zimmer schweifen und wunderte mich über die Gegenstände auf dem Schreibtisch. Es sah nicht nach einem normalen Massagesalon aus. Die Scheren, Nadeln und andere seltsame Instrumente erinnerten mich eher an eine Arztpraxis.

Da lag ich nun auf dem Bauch und guckte durch das Loch am Kopfende auf die braunen Bodenfliesen. Sehr sauber. Ungewöhnlich sauber für chinesische Verhältnisse.

Ich hörte, dass jemand grußlos den Raum betrat. Warme Hände berührten meinen oberen Rücken, während ich die schwarzen Halbschuhe des Masseurs betrachtete. Es musste sich um einen Mann handeln. Wortlos knetete er meinen Rücken sanft durch. Dann drückte er fest auf jeden einzelnen der Muskeln, die links und rechts entlang der Wirbelsäule angeordnet waren. Der Druck war enorm und ich vermutete, dass er sich mit seinem Ellenbogen und mit dem Gewicht seines Oberkörpers in meinem Rücken bohrte. Der Druck auf meine Lunge war so stark, dass er mir den Atem nahm. Es schmerzte, aber es war ein wohltuender Schmerz. Dann jedoch nahm die Behandlung folterähnliche Zustände an. Mit einem kantigen Gegenstand schrubbte er auf dem verspannten Teil des Rückens herum. Er musste bemerkt haben, dass ich vor Schmerzen ruckte und zuckte, aber wortlos setzte er die Behandlung fort. Sobald er merkte, dass er eine labile Stelle gefunden hatte, walzte er darauf herum, bis mir fast schwarz vor Augen wurde. Ob ich einfach aufstehen sollte, um der Qual ein Ende zu bereiten? Doch letztlich beschloss ich, es auszuhalten, es zu Ende zu führen.

Was heißt zu Ende führen? Es ging erst richtig los. Als er mir auf die Schulter stupste, drehte ich mich hoch und sah ihm zum ersten Mal ins Gesicht. Mein Masseur war ein junger Chinese, dessen Haare senkrecht vom Kopf abstanden. Er zeigte mir eine Glaskugel, die auf einer Seite ein Loch hatte. Wenn der Körper des Glasbehälters nicht rund gewesen wäre, hätte ich ihn für ein Einmachglas gehalten. Der Masseur schien meine Zustimmung einholen zu wollen. Da er den kantigen Gegenstand von vorhin weglegte, konnte es nicht schlimmer werden, dachte ich und nickte ihm zu. Er zündete ein Holzstäbchen an und desinfizierte die Glaskugel, und ich bettete meinen Kopf wieder in die Kuhle und starrte weiter auf die schwarzen Halbschuhe, anscheinend aus Kunstleder. Die Oberfläche war leicht marmoriert und er trug dünne schwarze Socken, die bestimmt aus Nylon waren.

Nun setzte er mir mehrere Gläser auf die Haut. Mein Rücken war mittlerweile taub, sodass ich kaum etwas fühlen konnte. Plötzlich verschwanden die schwarzen Halbschuhe und ich spürte bald, dass in den Gläsern Unterdruck herrschte – meine Haut zog sich in die Behältnisse. Ich bewegte leicht meinen Rücken. Die Gläser hatten sich fest in die Haut gesaugt, manche schlugen leise aneinander, als ich mich vorsichtig schüttelte. Erst jetzt begriff ich, dass er mit dem Feuer die Glaskugeln nicht nur desinfiziert, sondern auch ein Vakuum erzeugt hatte. Ich versuchte, mich zu entspannen. Es tat nur ein bisschen weh. Im Vergleich zur Folter am Anfang waren die Gläser, die sich in meine Haut fraßen, kaum zu spüren.

Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen die schwarzen Halbschuhe wieder zurück. Mit einem Zischen löste er eine Glaskugel nach der anderen und die Behandlung war vorüber. Ich war erleichtert.

Als ich ins Hotel zurückkehrte, traf ich Dietmar. Mit ihm teilte ich meine Erlebnisse auf der vierwöchigen Chinareise. Er war für diese Reise ein idealer Begleiter, denn in der südchinesischen Region Guangxi hatte ich zum wiederholten Male den Tai-Chi-Meister Fu besucht, und es gab Unmengen gut abgesicherte Sportkletterrouten. Da Dietmar Kletterer war und für sich über viele Jahre Tai-Chi kultiviert hatte, teilten wir dieselben Interessen. Ich hatte ihn in einer Nürnberger Tai-Chi-Schule kennengelernt. Mit seiner runden Brille und seinen langen Haaren ähnelte er John Lennon, war riesig groß und schlaksig. Seine langen Finger hatten etwas Spinnenhaftes. Er ging stets gekrümmt, denn er musste sich ständig zu anderen Menschen hinunterbeugen oder sich ducken, damit er mit dem Kopf nirgends anstieß. Dietmars chinesischer Name war Di Ma, was so viel bedeutete wie »schlaues Pferd«. Ich nannte ihn jedoch Man Ma – »langsames Pferd«, was viel besser zu seinem gemächlichen Gemüt passte. Oft musste ich auf ihn warten. Mir war nicht klar, womit er immer so lange beschäftigt war. Ich las während des Wartens Aphorismen von Laozi. Früher hatte ich mich oft aufgeregt, wie rücksichtslos er war, mich so lange warten zu lassen. Mittlerweile genoss ich es zu lesen. Die tugendhaften Zitate von Laozi machten es unmöglich, die Geduld zu verlieren. Er war ein chinesischer Philosoph, der den Daoismus begründet hatte. Nur wenn wir einen Bus erreichen mussten, trieb ich Dietmar an. Er wurde dadurch aber nicht schneller, sondern vergaß im Stress irgendetwas, sodass wir wieder zum Hotel umkehren mussten.

Ich entblößte meinen Oberkörper und zeigte Dietmar die Spuren auf meinem frisch behandelten Rücken. Er grinste und griff sofort zu seinem Fotoapparat, sodass ich die Auswirkungen meiner Massagebehandlung auf dem Bildschirm eines Computers im Detail betrachten konnte. Erst jetzt begriff ich das Ausmaß. Zwanzig runde Blutergüsse verteilten sich auf meinem Rücken. Auch die Stellen im oberen Teil, auf die sich die anfänglichen Misshandlungen des Masseurs konzentriert hatten, waren ein einziges rot angeschwollenes Schlachtfeld. Dietmar verriet mir, dass ich geschröpft worden war. Bisher war mir nur der umgangssprachliche Wortgebrauch geläufig, jedoch hatte meiner Meinung nach das Geschick, jemandem unverhältnismäßig viel Geld abzunehmen, keine Verbindung mit der medizinischen Behandlung. Mir war nicht klar, was das chinesische Therapieverfahren bringen sollte, aber Dietmar erklärte mir, dass bestimmte Hautpartien mit bestimmten Organen verknüpft waren und das Vakuum förmlich die Giftstoffe und Verspannungen heraussaugte.