9,99 €

Mehr erfahren.

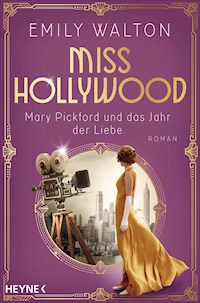

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein großer historischer Roman, der von den nebelverhangenen Gassen Londons bis zu den ägyptischen Pyramiden führt: bunt, atmosphärisch und packend

Als die junge Emma ihre Großmutter June in Oxford besucht, ahnt sie zunächst nicht, dass dies ihr letzter Besuch bei ihr sein wird. Und auch nicht, was ihr bevorsteht, als sie ein Gedichtbändchen mit der Widmung eines gewissen Ken aus dem Jahr 1944 entdeckt. Nach und nach enthüllt sich eine abenteuerliche Lebensgeschichte, die Emma nie vermutet hätte. Als June kaum so alt ist wie sie jetzt, stellt sie sich in den Dienst der Royal Air Force. Die Kriegswirren führen sie von London bis in die Wüste Ägyptens. Als sie in Kairo dem südafrikanischen Kameramann Ken gegenübersteht, hat sie zum ersten Mal das Gefühl, eine innere Heimat zu finden. Doch kann sie sich diesen Gefühlen hingeben, während die Welt im Argen liegt und ihre beste Freundin Dotty in London um ihr Leben ringt?Während Emma in die Jugend ihrer Großmutter eintaucht, beginnt sie ihre eigene Zukunft mit anderen Augen zu sehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch:

London, 1940: Die 18-jährige June Jordan steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens – Heirat oder Aufbruch? Als sie ihrem inneren Ruf folgt und der Royal Air Force beitritt, beginnt ein waghalsiges Abenteuer, das sie von den nebelverhangenen Gassen Londons bis in die Wüste Ägyptens führt.

Doch der Krieg ist unberechenbar, und als Schicksalsschläge June treffen, muss sie lernen, was es bedeutet, für die Menschen, die sie liebt, stark zu sein. Zwischen den Herausforderungen des Militärlebens, der Sehnsucht nach Freiheit und der Suche nach Liebe wird June zu einer Frau, die bereit ist, für ihre Träume zu kämpfen.

Inspiriert von den Erlebnissen ihrer Großmutter, erzählt Emily Walton von Mut, Verlust und der unbändigen Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben.

Die Autorin:

Emily Walton, geboren 1984 in Oxford, England, studierte Journalismus und Germanistik in Wien. Aktuell schreibt sie historische Romanbiografien und Liebesromane, auch unter ihrem Pseudonym Mina König. Die stundenlangen Erzählungen und vielen Fotos ihrer geliebten britischen Großmutter inspirierten sie zu ihrem neuen Roman »Die Welt in unseren Händen«. Emily Walton lebt mit ihrer Familie im Süden von Wien.

Emily Walton

Die Welt in unseren Händen

Roman

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 by Emily Walton

Copyright © 2025 dieser Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers

Redaktion: Katja Bendels

Umschlaggestaltung und -motiv: Nele Schütz Design unter Verwendung von Motiven von Trevillion Images (Mark Owen), Shutterstock.com (Givaga, svify, Love-Pics, TWINSDESIGNSTUDIO, Praew stock, Textured backgrounds)

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-32668-5V001

www.heyne.de

Für Nana

Prolog

Oxford, 2012

Zwei. Emma drückte den runden Liftknopf, der prompt grellrot leuchtete, ehe eine mechanische Stimme verkündete: »Doors Closing. Lift going up.«

Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung, schien dabei aber viel langsamer zu fahren als andere Aufzüge in der Welt dort draußen. Emma blickte in den Spiegel über dem silbernen Haltegriff. Eine rote Notfallkordel baumelte von der Decke herunter und zog eine vertikale Linie mitten durch ihr Gesicht. Mit den Fingerkuppen rieb sie über die Ringe unter ihren Augen, ehe sie sich den Pony aus dem Gesicht strich. Wie sie selbst wohl aussehen würde, wenn für sie die Zeit gekommen war, um in eine Einrichtung wie diese zu ziehen?

Es gab Webseiten, auf denen man ein Foto hochladen und dann sehen konnte, wie man möglicherweise in vierzig, fünfzig oder sechzig Jahren aussehen würde. Emma hatte es einmal versucht. Das Ergebnis – ein noch ausgeprägteres Doppelkinn und dünnes matschgraues Haar – machte den Gedanken an das Altwerden noch unerträglicher. Ob sie überhaupt im Alter von neunundachtzig Jahren noch am Leben sein würde, so wie Nana?

»Doors opening.« Die Lifttür schob sich auf und riss Emma aus ihren Gedanken. Ein Flur in gedeckten Tönen kam zum Vorschein: Cremefarbene Tapete ging in einen hellbeigen Teppich über, als wollten die Ausstatter dieses betreuten Wohnheims die Bewohner darauf aufmerksam machen, dass sie sich kein allzu buntes Leben mehr erwarten sollten.

Emma folgte den schwarzen Spuren, die die Reifen der Gehhilfen in den Boden gezogen hatten, und entdeckte dazwischen die münzgroßen Einkerbungen von Gehstöcken. Vom Lift zur Wohnung ihrer Großmutter June, die Emma jedoch immer nur Nana nannte, waren es nur ein paar Schritte, trotzdem zierten gleich zwei Notfallknöpfe die Wand. Press for Help. Anytime.

Als Kind – Emma war acht Jahre alt gewesen, als ihre Großmutter in diese betreute Einrichtung in Summertown, im Norden von Oxford, gezogen war – war sie bei jedem Besuch wieder in Versuchung geraten, diesen Knopf zu drücken. Er war so anziehend gewesen wie das grellpinke Plastikherz auf ihrem Glücksbärchi-Kuscheltier, das ein munteres Regenbogenlied gespielt hatte, wenn sie es berührte.

Was wohl passieren würde, wenn sie diesen Knopf anstupste? Würden Sirenen ertönen? Oder bloß der ewig geduldige Tony erscheinen, der Hauspfleger mit den bunten Weingummikrokodilen in seiner Westentasche?

Nana, damals noch rüstig, hatte Emma vom Knopf fortgezogen. »Darling, lass das, bitte«, hatte sie auf Englisch gesagt, und wenn ihre Enkelin dann immer noch nicht hörte, folgte ein deutsches »NEIN«. Es war eines der wenigen Worte, das die englische Großmutter in der Muttersprache ihrer halb deutschen Enkelin kannte. Aber es reichte.

Heute, zwanzig Jahre später, wurde Emma nicht mehr von ihrer Großmutter im Korridor erwartet. Vor ihrer Abreise aus München hatte sie Nana auf dem Anrufbeantworter die strenge Anweisung hinterlassen, die Tür zu ihrer Wohnung einfach unversperrt zu lassen und im Lehnstuhl auf sie zu warten. Aber Nana hielt sich natürlich nicht an das, was die achtundzwanzigjährige Enkelin ihr sagte: Schon hörte Emma, wie sich die Tür von Nummer 24 öffnete, gefolgt von einem Rumpeln, als der Rollator gegen den Türrahmen stieß.

»Hallo, Darling«, sagte die dünne, aber klare Stimme, noch ehe Emma ihre Großmutter erblickte. Dann kamen die grünen Augen zum Vorschein, die zwar müder und eine Spur matter waren als früher, Emma aber noch immer das Gefühl gaben, als könnte sie allein mit einem Blick in diese Augen an einen Ort der Geborgenheit fliehen. In eine Welt mit Picknicks auf karierten Decken, Orangensaft aus Thermoskannen, reifen Himbeeren von wilden Sträuchern.

Plötzlich schossen ihr die Tränen in die Augen. Wie sehr hatte sie ihre Großmutter seit ihrem letzten Besuch vor fünf Monaten vermisst!

»Nana!« Emma eilte auf sie zu, hielt sich aber im allerletzten Moment von einer stürmischen Umarmung ab und rieb behutsam über den Arm der alten Frau, die noch ein paar Zentimeter geschrumpft zu sein schien. Es kostete sie alle Selbstbeherrschung, sich nicht wie damals als Achtjährige an sie zu drücken.

Der Duft von Nanas Dior-Parfum, gemischt mit dem ihrer Zahnpasta für dritte Zähne, hüllte Emma ein. Sie wünschte, sie könnte ihn auf einem Duftstreifen konservieren, als Lesezeichen überallhin mitnehmen. Erst jetzt bemerkte sie, wie sich der Korb von Nanas Rollator in ihren Bauch bohrte. So, wie sie hier versuchten, sich über die Gehhilfe hinweg zu umarmen, war das Gerät mehr Gefahr als Hilfe.

»Komm«, sagte Emma, und gemeinsam manövrierten Großmutter und Enkelin das sperrige Ding aus dem Türrahmen und zurück ins Wohnzimmer.

»Eine Tasse Tee?«, fragte Nana, ohne eine Antwort abzuwarten. »Ich habe auch Zitrone, wenn du deinen Schwarztee nicht mit Milch trinken möchtest, Darling.«

»Ich trinke meinen Tee gerne mit Milch, Nana«, erwiderte Emma und unterdrückte ein Schmunzeln, denn dieser Dialog war geradezu ein Wiedersehensritual zwischen ihnen beiden. Für ihre Großmutter war es nach wie vor unbegreiflich, dass Emma in Deutschland aufgewachsen war und trotzdem Tee mit Milch trank und im Supermarkt zu Orangenmarmelade griff.

Das Wasser im Kessel brodelte für den PG-Tips-Beutel. Durch die offene Flügeltür sah Emma eine ganze Armee an Tellern auf der Küchenarbeitsfläche stehen: Schokoladenmuffins, kleine Scones und dreieckige Sandwiches. Die Großmutter begann, sie auf ihrem Rollator aufzutürmen.

»Nana, lass mich das machen.« Emma eilte ihr zur Hilfe, doch sie wimmelte ihre Enkelin ab wie eine Fliege, die sich auf dem Sandwich niederlassen wollte.

»Ich schaff das schon, Darling«, sagte Nana, ganz unbekümmert davon, dass die Hälfte der Muffins schon vom Teller gerutscht war. »Weißt du, Liebes, manchmal geht wirklich deine germanische Ader mit dir durch.« Lächelnd schüttelte die betagte Dame den Kopf. Wie immer tat ihre Nana es als bloßen Scherz ab, dass Emmas Landsleute nicht nur in Großbritannien oft als übereifrig und überkorrekt schubladisiert wurden.

Doch Emma ahnte, dass ihre Großmutter als Zeugin des Zweiten Weltkriegs eine ganz eigene Erinnerung an die Deutschen hatte. Erinnerungen, die tief verborgen lagen, unter allem, was sich danach eingeprägt hatte.

Die 1950er-Jahre, mit der Geburt ihrer beiden Kinder.

Die 1960er-Jahre der Dreifachbelastung mit Kindern, Arbeit in der städtischen Buchhandlung und einem kränklichen Mann, der noch immer unter den Traumata des Krieges litt.

Die 1970er-Jahre, konkret das Jahr 1979, in dem ihr Sohn nach Hause kam und verkündete, dass er eine junge Deutsche heiraten und auswandern wolle.

Die 1980er, das Jahrzehnt der Enkelkinder. Und so weiter.

In der Oberstufe, als Emma den Zweiten Weltkrieg – Dünkirchen, den Blitz, Dresden und Coventry – im Geschichtsunterricht durchgenommen hatte, fragte sie ihre Großmutter einmal, wie diese reagiert hatte, als ihr einziger Sohn liebestrunken verkündete, eine Deutsche heiraten und zu ihr ziehen zu wollen. Schließlich hatten Nana und die Eltern ihrer Schwiegertochter vor dreieinhalb Jahrzehnten – einem gefühlten Wimpernschlag in der Ewigkeit der Geschichte – einmal Krieg gegeneinander geführt. Damals waren sie gerade einmal so alt gewesen wie Emma heute.

»Es ist viel zu lange her für solch alte Wunden«, hatte Nana auf Emmas Frage geantwortet. »Wir machen alle weiter. Helga und Franz sind nette Menschen.«

Und da Helga und Franz es genauso sahen, aßen sie im Frühling 1980 gemeinsam Hochzeitstorte und hielten wenige Jahre später zusammen die pausbäckige Enkelin Emma in die Kamera – den lebenden Beweis für die Aufarbeitung des Krieges, für den Fortschritt, für die europäische Versöhnung. Sie luden einander gegenseitig zum Urlaub in ihre Heimat ein. Ruderboot fahren auf der Themse, Weintour an der Mosel.

Heute war June die letzte im Quartett von Emmas Großeltern, die noch lebte. Seit dem gebrochenen Knöchel war sie nicht mehr mobil genug, um zu reisen, aber davor war sie zweimal im Jahr zu ihrem Sohn geflogen, mit einer Handvoll Koffer und tafelweise Cadbury-Schokolade für ihre Enkelin. Meist stöhnte sie schon auf, noch bevor Emmas Vater das Gepäck am Flughafen München ins Auto verladen hatte, tupfte sich die Stirn mit einem weißen, vergilbten Taschentuch und vermittelte stets das Gefühl, dass Reisen jenseits des Ärmelkanals viel zu mühsam sei.

Emma ließ ihre Großmutter den Rollator weiter zum Couchtisch schieben. Der Tee schwappte über, und die Blüten auf den Papierservietten zogen sich unter der braunen Flüssigkeit zusammen. Seelenruhig belud Nana einen Teller für ihre Enkelin.

»Und nun, erzähl mal, Darling. Was tut sich so bei dir?«, fragte sie und ließ sich in ihrem Lehnstuhl nieder. Schmerz huschte über ihr Gesicht, als sie mit dem Gesäß auf dem Polster aufkam. Die Farbe, die die Wiedersehensfreude ihr ins Gesicht getrieben hatte, wich der blassen Erschöpfung.

Also berichtete Emma, damit ihre Großmutter sich entspannen konnte. Von dem fiesen grippalen Infekt, der sie den Winter hindurch geplagt hatte, und von der ausufernden Plattensammlung ihres Freundes, die fast die Hälfte ihrer kleinen Zweizimmerwohnung in Schwabing einnahm, in die sie gerade gemeinsam eingezogen waren.

Als sie bei ihrem anstrengenden neuen Auftraggeber angekommen war, für den sie als freischaffende Grafikerin die neue Corporate Identity produzierte, wurden Junes Lider schwer. Emma senkte ihre Stimme. Sekunden später nickte Nanas Kopf nach unten; die Hände glitten von ihrem Schoß und Emma rettete gerade noch den kleinen Porzellanteller.

Es wurde still im Raum. Junes schwerer Atem wandelte sich in ein leises Schnarchen. Durch die Wand konnte Emma einen Fernseher hören: Die Quizshow Pointless. Junes Nachbarin Dotty hörte von Besuch zu Besuch schlechter.

Erst jetzt bemerkte Emma, wie kühl es in der kleinen Wohnung war. Über der Lehne des zweiten Ohrensessels war eine dunkelgrüne Decke mit eingestickten Rosen drapiert. Emma erinnerte sich genau, wie sie vor Jahren gemeinsam diese Decke gekauft hatten: In der sengenden Mittagshitze war sie mit Nana durch die Münchner Innenstadt gezogen, bis diese endlich die richtigen Mitbringsel gefunden hatte, dabei Schnapsgläser mit aufgemalten Birnen und Aprikosen zwischen den Fingern wandte, kleine Kristallteddybären befühlte und mit Hirschen und Narzissen verzierte Tischläufer und Servietten begutachtete.

Emma zog die Decke zu sich. Eine Nadel an einem grünen Faden baumelte heraus. Ein Loch war geflickt worden, ohne den Faden abzuschneiden. Vorsichtig biss Emma ihn ab, ehe sie die schweren, geschwollenen Beine ihrer Großmutter auf dem Fußteil des Fauteuils zurechtrückte und sie behutsam zudeckte.

Die Nadel musste ins Nähkästchen, bevor sie auf dem Boden landete und die Großmutter darauftrat. Blutvergiftung, Intensivstation, das Ende – sofort kamen Emma die schlimmsten Bilder in den Kopf. Ihre größte Angst: der Tod der geliebten Großmutter.

Vorsichtig schlich Emma zum ausklappbaren Nähköfferchen im Schlafzimmer.

Das Bett der Großmutter war makellos gemacht, ohne auch nur eine Falte auf der Tagesdecke, als hätte June in einem früheren Leben eine besondere Kunst des Bettenmachens gelernt. Eine dünne Staubschicht bedeckte das Bücherregal daneben. Emma steckte die Nadel zwischen die Lippen, um das kleine Nähköfferchen herauszuziehen. Da bemerkte sie ein schwarzes ledergebundenes Büchlein, das nicht ganz in der Reihe mit den anderen stand. Überhaupt stach es heraus, denn es war das einzige Buch, das keinen Schutzumschlag trug. Am Buchrücken hatte es einen kleinen Riss. Die Nadel noch zwischen den Zähnen, zog Emma das Werk heraus. Es fühlte sich kühl zwischen ihren Fingern an, und ihr stieg ein muffiger Geruch von altem Papier in die Nase. Ein Gedichtband, wie sie beim flüchtigen Durchblättern an der Form der Zeilen erkannte. Dann, ganz hinten, stach ihr eine handgeschriebene Notiz ins Auge.

Kairo, 1944

»Wenn die Musik die Nahrung der Liebe ist, spielt weiter!«

Für immer Dein,

Ken.

Darunter stand in Klammern – und unverkennbar in der Schrift ihrer Großmutter:

(Der erste Südafrikaner, den ich kennenlernte. Und liebte.)

Verwirrt hielt Emma das Büchlein zwischen den Händen, während sie versuchte, aus dieser Widmung einen Sinn zu erfassen.

Kairo. Ken. Südafrika. Drei Worte, die sie noch nie aus dem Mund ihrer Großmutter gehört hatte. Die Frau, die ihr beigebracht hatte, aus Blüten Rosenwasser zu machen, Enid Blyton und ihre Fünf Freunde zu lieben und mit abwechselnd je einem Auge zu zwinkern, und von der sie glaubte, so vieles zu wissen, stellte sie plötzlich vor ein Rätsel.

Warum war sie in Ägypten gewesen? Und wer war Ken?

Emma setzte sich auf das perfekt gemachte Bett und atmete tief durch.

Wie war ihre Großmutter, die eine simple Reise zu ihrem Sohn nach Deutschland stets einer Polarexpedition gleichgesetzt hatte, bis nach Kairo gekommen? Und warum hatte sie nie davon erzählt?

Emma bemerkte nicht, dass die Nadel ihr längst aus dem Mund gefallen war. Auch das zaghafte »Darling, bist du noch hier?« aus dem benachbarten Wohnzimmer nahm sie erst Augenblicke später wahr. Das offene Buch in den Händen, ging sie zurück zu ihrer Großmutter.

»Was hast du da, Liebes?«, fragte June und kniff die noch müden Augen zusammen.

Als Emma näher trat, fixierte June das Büchlein, blickte dann hinauf in die Augen ihrer Enkelin und nickte langsam.

»Ich denke, es ist Zeit, dass ich dir davon erzähle.«

Teil I

1

Romford, Essex, November 1940

Q-W-E-R. Q-W-E-R. Die Buchstaben hämmerten durch Junes Kopf, während sie mit der Drahtbürste die angebrannten Reste des Kartoffelpürees aus Mr. Rankines Kochtopf kratzte.

U-I-O-P schlugen sie rhythmisch weiter, als sie die Spüle mit einem behutsam dosierten Tropfen Essigreiniger zum Glänzen brachte, ehe sie seine ausgebeulten Socken in Seifenlauge legte.

Q-W-E-R. U-I-O-P.

Mantraartig sagte June sich wieder und wieder die Buchstaben der oberen Zeile der Schreibmaschinentastatur vor und schrubbte dabei immer fester an einem Blutfleck im Unterhemd des alten Mannes, sodass die weiße Baumwolle schon fusselig wurde. Sie hängte das Kleidungsstück auf die Wäscheleine – die Holzklammer rutschte ihr beinah aus der Hand. Es war die letzte Aufgabe des heutigen Tages, und June hatte es eilig, zu ihrem Schreibmaschinenkurs zu kommen.

Ihre Fingerspitzen kribbelten in freudiger Erwartung, endlich wieder die Papptastatur zu berühren, die sie in der Vorwoche von der Streatham School of Secretaries erhalten hatte. Dieser Tage herrschte in Großbritannien ein Mangel an Schreibmaschinen – an Papier sowieso –, und Junes Lehrerin, Mrs. Hope, hatte bereits verkündet, dass sie nur zur Abschlussprüfung auf echten Schreibmaschinen würden tippen dürfen.

Kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger – und wieder rückwärts. In jeder freien Minute glitten Junes Finger über die ausgeblichenen Mulden auf der Pappe. Eine wunderschöne Melodie der stummen Tasten, die sie alles um sich herum für einen Moment vergessen ließ. Manchmal zogen ihre Finger weiter zur zweiten Buchstabenreihe, obwohl Mrs. Hope ihnen strengstens verboten hatte, alleine vorzuarbeiten.

F-R-E-E tippte June dann, und ein Adrenalinstoß durchzuckte ihren Körper. Freiheit. Ja, genau das war es, was sie mit diesem Kurs anstrebte. Nicht von diesem grässlichen Krieg, der um sie herum wütete, denn der – gottverdammt wie er war – bestimmte Junes Leben nur im Großen. Im Kleinen und viel mittelbarer war es das Leben hier bei Mr. Rankine, aus dem sie ausbrechen musste: aus diesem Sklavendasein.

Anders konnte man es schließlich nicht nennen, wenn der eigene Vater einen als Teenager von zu Hause verstoßen und an einen Witwer verpfändet hatte. Woche für Woche holte Arthur Johnson sich ihren Lohn und trug ihn schnurstracks ins Crown’s Inn.

Aber noch war June siebzehn und damit gegen dieses Abkommen unter den beiden Männern machtlos. Nur mit allergrößtem Charme – und dem Versprechen, jeden Sonntag Hackbraten aufzutreiben, auch wenn im ganzen Land das Fleisch rationiert war und alles mit Gemüse gestreckt wurde – hatte sie es geschafft, Mr. Rankine zu überzeugen, dass er ihr heimlich von ihrem hart erarbeiteten Lohn ihren Schreibmaschinenkurs beglich, bevor er das restliche Geld an ihren Vater weitergab.

»June! Hat das Teewasser schon gekocht?«, krächzte Mr. Rankines heisere Stimme aus dem winzigen Wohnzimmer.

Seit zwei Tagen hatte der Hausherr einen fiesen Schnupfen, was dazu führte, dass June ihm nicht nur alle zehn Minuten neuen Tee aufbrühen, sondern sich auch noch in Dauerschleife die Schlagzeilen der Tageszeitungen von ihm an den Kopf knallen lassen musste.

»Sie sagen Schlechtwetter an. Gut … gut … Da werden uns die Jerries hoffentlich heute Nacht in Ruhe lassen«, grummelte der Rentner über das Radio hinweg, als June den düsteren Wohnraum betrat, dessen Fenster hinaus auf die mittlerweile oft menschenleere Straße blickte.

Seit vor zwei Monaten die verheerenden Bombenangriffe der deutschen Luftwaffe über London begonnen hatten, plärrte das Radio Tag und Nacht durch Mr. Rankines kleines Stadtreihenhaus – selbst wenn die BBC sich bemühte, tagsüber, wenn der Himmel klar und fliegerfrei war, in ihrer Berichterstattung zu einem einigermaßen normalen Programm zurückzufinden. Alltagsroutine im Blitz, betonten die Moderatoren geflissentlich, sei das, was das englische Volk dieser Tage am dringendsten bräuchte.

»Und nun zu den Leibesübungen für Damen!«, kündigte der Sprecher an, während June eine Teetasse und einen Untersetzer aus der Vitrine holte. Ihre Brust schnürte sich zusammen. Manchmal kam sie sich vor wie das kleinste Püppchen in der Matrjoschka: Sie war nicht nur in ihrem eigenen Leben gefangen, nicht nur an Mr. Rankines Haus gebunden, sondern auch in einer grausamen, kriegsgezeichneten Welt, aus der es kein Entkommen gab. Der Schreibmaschinenkurs war wie ein winziges Wurmloch im Holz, das ihr immerhin einen kleinen Lichtblick bot.

Während das Wasser auf dem Herd aufheizte, richtete June notdürftig ihre Frisur vor der Vitrine. Neuerdings versuchte sie, ihr dunkles Haar in Wellen zu legen. So sah sie älter aus – und es ließ ihre Wangen schmäler wirken. Das rundliche Gesicht hatte sie von ihrer verstorbenen Mutter Ivy geerbt, leider nicht deren stechendblaue Augen. Stattdessen hatte sie die grüngrauen trüben Augen ihres Vaters bekommen, gemeinsam mit der ausgeprägten Neigung zu tiefen Ringen darunter. Ihr Freund Paul hatte ihr deswegen den Kosenamen »Panda« gegeben.

June kramte in ihrer Schürzentasche nach ihrem roten Lippenstift – eigentlich nur ein grellroter Stumpen in der Farbe »Victory Red«, den ihr ihre Sitznachbarin Bitsy neulich im Sekretärinnenkurs zugesteckt hatte – und zog sich die Lippen nach.

»Das Wasser pfeift schon, June!«, keifte Mr. Rankine ungeduldig, obwohl noch nicht mal ein Brodeln zu hören war. June seufzte laut.

Im Januar würde sie achtzehn sein, hoffentlich mit einem Zertifikat von Streathams in der Tasche, und in einem Büro an einem Schreibtisch sitzen. Zum Glück hatte der alte Mann noch nicht durchschaut, dass er sich dann ein neues Dienstmädchen würde suchen müssen.

June brühte Mr. Rankines Tee auf und deckte sein Corned-Beef-Sandwich, welches sie ihm zum Abendessen gerichtet hatte, mit einer Glasglocke ab.

»Ich bin dann unterwegs, Mr. Rankine«, verabschiedete sie sich und legte ihm noch eine Decke über die Sessellehne.

»Vergiss deine Identitätskarte und deine Gasmaske nicht«, befahl er.

Ich kann gut auf mich selbst aufpassen – lag es June auf der Zunge, doch jetzt war nicht der Zeitpunkt, sich mit ihrem Hausherrn anzulegen. Paul stand bestimmt schon an der Kreuzung. Sie wollte ihn auf keinen Fall warten lassen.

Sie fand ihren Freund mit seinem Fahrrad an die Hauswand gelehnt, eine Zigarette zwischen den Fingern. Er lächelte, als er sie sah, und gab ihr zur Begrüßung einen flüchtigen Schmatzer auf die Wange.

»Bekomm ich keinen richtigen Kuss?«, forderte June mit ihren roten Lippen. Paul prüfte kurz, dass niemand sie beobachtete, und beugte sich dann zu ihr. Ihre Lippen berührten sich für den Bruchteil einer Sekunde.

»Machst du das absichtlich?«, fragte June etwas zu schroff und bereute ihre Tonlage sofort. Sie wusste, dass Paul sie liebte. Und auch, dass er kein Freund von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit war. Aber manchmal trieb sie seine zurückhaltende Art wirklich auf die Palme.

»Was meinst du?«, erwiderte er, offensichtlich überrumpelt von Junes übler Laune.

»Na, dass du mir keinen ordentlichen Kuss gibst?«

Paul strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht, legte seine Hand an ihre Wange und schenkte ihr erneut einen Kuss. Diesmal berührten sich sogar ihre Zungenspitzen und ließen für einen kurzen Moment Funken in Junes Bauch sprühen. Aber kaum hatten sich ihre Lippen wieder getrennt, erloschen diese.

»Ich möchte einfach nicht, dass du dich zu sehr an mich gewöhnst«, sagte Paul und knetete ein wenig unbeholfen seine Hände.

June wusste, dass er dieser Tage kaum ein Auge zutat aus Angst, als Soldat eingezogen zu werden. Schon vor vierzehn Monaten, als England Deutschland im September 1939 den Krieg erklärt hatte, nachdem die Deutschen Polen angegriffen hatten, hatte Paul kaum geschlafen, obwohl Mr. Hitler über Monate mit Taten auf sich hatte warten lassen. Und nun, da der Krieg endgültig mit voller Wucht über sie hereingebrochen war, als hätte der Himmel seine Schleusen geöffnet und alle Bomben dieser Welt auf England herunterregnen lassen, waren Pauls Nerven komplett überspannt.

Bislang hatte sein Vorgesetzter ihn bei der örtlichen Kopiermaschinenfabrik Roneos als Techniker noch für den Betriebsablauf als unentbehrlich erklären können. Aber sie wussten beide, dass das nur eine Scheinsicherheit war.

»Hoffentlich ist dieser gottverdammte Krieg bald vorüber«, presste Paul zwischen den Lippen hervor.

Wenn du mich fragst, stehen wir gerade erst am Anfang, dachte June, doch sie verkniff sich die Bemerkung und schwang sich lieber auf ihr Rad. Das hier waren ihre ersten freien Stunden in einer endlos langen Arbeitswoche. Das Letzte, was sie jetzt wollte, war, sich mit Paul in eine ergebnislose Diskussion zu verstricken. Der Krieg würde so lange dauern, wie er dauerte – ganz egal, wie lange sie beide sich den Mund fransig redeten. Sie wollte die kühle, frische Luft genießen. Den Fahrtwind auf ihrer Haut spüren. Einfach fahren, so schnell ihre Beine strampeln konnten.

Sie trat in die Pedale.

»Komm!«, rief sie Paul zu, der Mühe hatte, mit ihr mitzuhalten.

Bald erreichten sie die ersten Randbezirke von London, und wieder einmal musste June feststellen, dass sich die Umgebung in nur einer einzigen Woche verändert hatte. In Mile End waren ganze Straßen dem Erdboden gleich gemacht worden. Notdürftig errichtete Umleitungsschilder zwangen sie, um die Berge aus Schutt und Asche herumzufahren.

June schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter. Noch vor einer Woche hatten hier, genau an dieser Straßenkreuzung, Kinder gespielt. Jetzt türmten sich die Reste eines eingestürzten Kaufhauses auf. Eine Registerkasse mit bronzefarbenen Tasten leuchtete zwischen den grauen Trümmern hervor.

Paul starrte auf den Boden und trat geradezu mechanisch in die Pedale.

Auch June war dankbar, als sie auf einen Trampelpfad einbogen, der sie von der Zerstörung fortführte.

»Mrs. Hope sagt, ich kann in ein paar Monaten zur Abschlussprüfung antreten«, sagte June in einem kläglichen Versuch, von den Bildern abzulenken, die sich gerade für immer in ihr Gedächtnis einprägen wollten. »Dann kann ich endlich von Mr. Rankine fort. Und wir können mehr Zeit zusammen verbringen.« Pauls Mutter Mary hatte schon zugestimmt, dass June dann bei ihnen einziehen konnte.

»Sobald wir etwas Geld angespart haben und wieder Normalität eingekehrt ist, können wir ein eigenes Heim beziehen«, sagte Paul mit einem tapferen Lächeln. »Und du kannst es uns dann richtig hübsch machen. Ein richtiges Heimchen kannst du werden.«

Reflexartig presste June die Kiefer zusammen und umklammerte die Lenkstange fester. Heimchen. Das Wort nahm ihr buchstäblich die Luft zum Atmen.

Sie wusste, dass es genau diese Aufgabe war, die eine Frau aus der Unterschicht in einer Arbeiterstadt wie Romford erwartete: Ihrem Mann und ihren Kindern ein Heim zu schaffen. Kochen, schrubben, putzen. Hungrige Münder mit möglichst wenigen Mitteln stopfen und Herzen mit Liebe nähren. Wenn sie nachts mit Mr. Rankine in dem Verschlag unter der Treppe vor den Bomben Schutz suchte, während draußen die Sirenen heulten und die Abwehrgewehre knallten und sie um ihr eigenes Leben bangte, konnte sie sich tatsächlich mit dieser Perspektive anfreunden. Aber kaum war der Himmel am nächsten Morgen wieder blau und die Sirenen ruhig, fühlte sich diese Aussicht furchtbar beklemmend an. War das wirklich die Zukunft, der sie entgegenblickte? Würde sie am Ende immer nur die Magd eines Mannes sein und statt Mr. Rankines Unterwäsche eben Pauls auskochen? Die Socken ihrer Kinder stopfen? Immer für andere schuften? Immer ihre eigenen Bedürfnisse und Träume hintanstellen?

June musste an ihre Mutter Ivy denken. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie sich augenblicklich nach Clacton-on-Sea versetzen, wo sie zusammen auf Urlaub gewesen waren – nur sie beide. June war damals elf, vielleicht zwölf Jahre alt gewesen, und dort am Meer hatte sich alles so anders, so leicht und unbeschwert angefühlt, fern von Arthur Johnson, der jeden Abend mit leeren Flaschen randalierte, und auch fern vom Chef ihrer Mutter, der diese für jede falsche Naht in der Schneiderei mit Überstunden bitter büßen ließ. Sie hatten sich an den Kieselstrand gesetzt, die Zehenspitzen ins eiskalte Wasser gestreckt, und ihre Mutter hatte June dicht an sich herangezogen, sodass sie ihren Duft nach Puder und Birnenseife einatmen konnte.

»Stell dir vor, ich könnte eines Tages Autofahren lernen, und du und ich, wir könnten die Welt bereisen«, hatte ihre Mutter geflüstert und sie beide sanft hin und her geschaukelt, als würden sie über die Landstraße fahren. In solchen Momenten schien alles möglich, die Welt unendlich weit und frei. June hatte sich sogar ausgemalt, der alte Ford ihres Großvaters könnte sich in ein Schiff verwandeln und sie und ihre Mutter über den Ärmelkanal tragen.

»Versprich mir, dass du etwas aus deinem Leben machst, Junebug«, hatte ihre Mutter damals mit eindringlicher Stimme gesagt und June über den Kopf gestreichelt. Doch dann hatte sie plötzlich einen Hustenanfall bekommen und musste zurück ins Haus.

Als Junes Mutter wenige Jahre später gestorben war, hatte June sich geschworen, dieses Versprechen an ihre Mutter zu halten – wenngleich sie bis heute nicht wusste, wie.

Die Übungstastatur schlackerte in Junes Fahrradkorb hin und her und plötzlich musste sie gegen den Drang ankämpfen, das Teil in die Büsche zu schleudern.

»Das ist doch alles nur eine lächerliche Farce«, zischte sie in den Fahrtwind. Die Sache mit dem Schreibmaschinendiplom war doch bloß ein Rollenspiel auf Zeit! Ein scheinheiliges Theaterstück, in dem sie, June, tatsächlich etwas zählte, einer Arbeit nachgehen und Geld verdienen durfte. Dabei wussten sie und Paul beide, dass diese Freiheiten jäh enden würden, sobald Paul den Mumm aufbrachte, ihr einen Ring an den Finger zu stecken.

»Was hast du denn, Panda?«, fragte Paul, der ihren plötzlichen Unmut bemerkte.

»Paul, ich möchte nicht …«, setzte June an, doch der Rest ihres Satzes ging in ohrenbetäubendem Lärm unter.

Ihre Reifen quietschten auf dem Kies, so abrupt trat June in die Bremsen. Hinter den Bäumen am Ende des Parks stieg eine Wolke aus Rauch und Staub auf.

»War das etwa eine Bombe? Mitten am Nachmittag?«, stammelte June. Ihre Augen suchten den Himmel ab, der wolken- aber zugleich auch flugzeugfrei war. Paul war abgestiegen, und sie spürte, wie seine Arme sich von hinten um sie legten, wobei June nicht ganz sicher war, ob er sie beschützen oder sich hinter ihr verstecken wollte.

»Wir sollten umdrehen«, flüsterte Paul.

»Nein. Wir haben heute ein Buchstabendiktat auf Zeit«, schoss June zurück, selbst überrascht, wie sie hier mit schlotternden Knien an ihre Ausbildung denken konnte.

Kurz darauf schrillten schon die Sirenen der Feuerwehrautos. »Wahrscheinlich ist eine der Bomben, die in der Nacht gefallen ist, beim Entschärfen explodiert. Es passiert immer wieder«, sagte Paul. Das Zucken in seinen Augen jedoch verriet, dass er alles andere als gelassen war.

»Wir nehmen die Nebenstraßen«, sagte June entschlossen und stieg wieder in die Pedale, um zu ihrem Kurs zu kommen. Als könnte sie sich mit dieser Ausbildung in eine bessere Welt tippen. Erst nach ein paar Metern bemerkte sie, dass Paul nicht mit ihr mithielt.

»Willst du, dass ich zu spät komme?«, rief sie und blieb stehen, um nach ihm zu sehen. Ihre Stimme hatte viel anschuldigender geklungen als beabsichtigt. Manchmal jedoch war sie sich nicht ganz sicher, ob Paul sie in ihrem Plan, Schreibkraft zu werden, wirklich unterstützte, oder ob er sie nicht doch am liebsten gleich an den Herd stellen wollte.

Paul kam neben ihr zum Stehen, und jetzt erst bemerkte June, dass ihr Freund zitterte. Sie legte ihm die Arme um den Hals.

»Alles ist ok. Es geht uns gut«, beruhigte sie Paul.

Er nickte. »Aber June«, sagte er leise, »wir hatten verdammtes Glück. Fünf Minuten später, und wir wären vielleicht selbst mitten in diese grässliche Szene geraten.«

»Sind wir aber nicht«, flüsterte June. »Und das ist das Einzige, was in diesem Moment zählt. Bestimmt haben sie vorher die Umgebung evakuiert.« Sie streichelte ihm über das Haar.

Ein halbes Dutzend Rettungsautos raste an ihnen vorbei und schmälerte Junes Hoffnungen, dass alles glimpflich ausgegangen war.

Einen winzigen Moment lang überlegte sie, selbst hinüber zu den Einsatzkräften zu laufen. Was, wenn Kinder in den umliegenden Häusern gewesen waren? Doch schon fuhren weitere Einsatzkräfte die Straße entlang, und June musste einsehen, dass sie nichts tun konnte, als ruhig zu bleiben und weiterzumachen – so wie es die Regierung stets im Radio befahl.

Schweigend setzten sie ihren Weg nach Streatham fort. Die Fenster des heruntergekommenen Bürogebäudes, in dem die Schule untergebracht war, waren seit dem letzten Mal mit noch mehr breiten Streifen Klebeband beklebt, um zu verhindern, dass die Scherben mit zu viel Wucht umherflogen, wenn eine Bombe die Scheibe bersten ließ.

June wandte den Blick ab. Für heute hatte sie genug von diesem grässlichen Krieg.

»Ich muss mich beeilen«, sagte sie und drückte ihrem Freund einen Kuss auf die Wange.

»Ich warte hier auf dich«, sagte Paul. Doch June sah die Angst in seinen Augen.

»Du kannst ruhig schon zurückfahren. Ich schaffe es alleine nach Hause.«

»Auf keinen Fall«, schoss Paul heraus. »Ich muss dafür sorgen, dass du heil wieder nach Romford kommst.« Er grinste verlegen. »Ich liebe dich schließlich, June.«

»Ich weiß, Paul. Aber ich bin ein großes Mädchen!«, erwiderte June.

Im kühlen Treppenhaus holte sie ihre Kollegin Bitsy ein. June wusste nicht viel über ihre Sitznachbarin, nur dass sie aus dem Londoner East End kam und von ihrem Mann zu diesem Kurs verdonnert worden war, damit sie sich einen Job suchen und während des Kriegs die Haushaltskasse aufbessern konnte.

»Na, wir kommen heute beide auf den letzten Drücker, was?«, fragte Bitsy ein wenig atemlos.

June erzählte von der hochgegangenen Bombe.

Bitsy seufzte. »Es ist wie verflucht! Da glauben die Menschen in Mile End, sie seien in der Nacht des Angriffs noch einmal heil davongekommen, und dann trifft es sie am helllichten Tag.«

Betroffen starrten beide auf den Garderobenhaken von Cathy Hamley. Das Mädchen war in der Vorwoche nicht mehr zum Kurs gekommen – seit jenem Morgen, an dem die Zeitungen über die Bomben bei den Docks und den umliegenden Wohngebieten geschrieben hatten, wo Cathy gewohnt hatte.

June schälte sich aus ihrem Wollmantel, der so oft geflickt worden war, dass sich ein Muster aus knorrigen Nahtnarben auf der Oberfläche gebildet hatte.

Kühle Luft strömte aus dem Klassenzimmer auf den Gang.

»Lass uns hier warten, bis sie drinnen fertig gelüftet haben. Ich habe keine Lust, mich in einen Eiszapfen zu verwandeln«, bettelte Bitsy und schlang die Arme um ihren Oberkörper, während sie bibbernd auf dem Flur auf und ab ging. Am Fenster blieb sie stehen.

»Das ist doch dein Paul dort unten, oder?«, fragte sie.

Tatsächlich saß Paul auf einem Steinpoller direkt vor der Schule und wartete wie ein treuer Hund.

»Mhm«, murmelte June. Ihre Kehle schnürte sich zu. Dein Paul. Seine June. Wie sie es hasste, wenn Menschen dem Besitz eines anderen zugesprochen wurden.

Paul war Paul. Und sie war June. Einzig der Zufall – eine umgestoßene Tasse Tee bei einem Kirchenbazar vor ein paar Monaten und ihre flinken Hände, die sofort den Fleck aus seinem Oberhemd heraustupften – hatte sie zusammengeführt.

»Na, das klang aber nicht gerade verliebt«, bemerkte Bitsy nüchtern.

»Paul ist ein herzensguter Kerl«, setzte June an. »Verlässlich … nett.«

»Herzensgut?« Bitsy hob die Brauen. »Das klingt, als würdest du ihn mir als örtlichen Pastor verkaufen wollen.«

June seufzte.

»Weißt du, Bitsy, in meinem Leben gab es nicht viele Männer, die das Herz am rechten Fleck hatten.« Sie rieb sich über die Stelle am Oberarm, die ihr Vater mit dem Schlagstock geprügelt hatte, als er sie zur Arbeit bei Mr. Rankine zwang. Unbemerkt wischte sie sich mit dem Handrücken eine Träne fort. Paul hingegen hatte sie vom ersten Tag an buchstäblich auf Händen getragen.

Sie blickte hinunter zu ihrem Freund, der sich gerade auf eine merkwürdige Art an die Brust griff, als ertaste er etwas in seiner Brusttasche. Oder als massiere er sein Herz.

»Ach, manchmal wünschte ich bloß, Paul hätte … ich weiß nicht … mehr Ziele im Leben.«

»Aber die hat er doch«, erwiderte Bitsy und legte June eine Hand auf die Schulter. »Ihr habt doch diesen gemeinsamen Lebensplan. Er bei Ro… wie heißt diese Fabrik bei euch gleich, bei der jedes Kind in Romford quasi einen Arbeitsvertrag mit in die Wiege gelegt bekommt?«

»Roneos. Führender Hersteller von Bürobedarf und Kopiermaschinen«, zitierte June stolz. Als Kinder hatten sie jedes Jahr den Betrieb besucht. Ihre Mutter hatte die Schulklasse begleitet und am Ende selbst gemachte Custard-Cream-Bonbons ausgeteilt.

»Genau. Roneos. Er bei Roneos. Du bei Roneos. Bis ihr euch ein kleines Häuschen leisten könnt, und dann …«

Bitsy formte eine Kugel vor ihrem Bauch. June erschauderte. Seit ihre Mutter vor vier Jahren gestorben war, konnte sie es sich nicht vorstellen, selbst ein Kind zu haben. Die Angst, ein hilfloses Wesen allein in dieser dämonischen Welt zurückzulassen, war einfach zu groß.

Abrupt drehte June sich vom Fenster weg und ließ ihren Blick über den Flur streifen, um sich rasch auf andere Gedanken zu bringen. Ihre Augen grasten die vielen aneinandergereihten Garderobenhaken und die grellen Wandleuchten ab. Dazwischen hingen bereits vergilbte Werbeplakate: Eine glücklich strahlende Frau mit geröteten Apfelwangen hielt einen Blumenkohl in den Händen und befahl: »Grabt für den Sieg! Pflanzt jetzt euer eigenes Gemüse an!« June hatte im vergangenen Sommer versucht, Kartoffeln in Mr. Rankines Garten anzupflanzen. Aber dann hatten Larven die Knollen gefressen, und sie hatte so viel Zeit im Garten verbracht, um die Schädlinge einzusammeln, dass ihr Hausherr ihr die Gartenarbeit verboten hatte.

Das Plakat daneben war offensichtlich erst kürzlich aufgehängt worden, denn die Farben stachen wie ein bunter Blumenstrauß aus der Masse hervor. Es zeigte eine junge Dame in marineblauer Uniform, die mit einem selbstbewussten, optimistischen Lächeln in den Himmel blickte. Ihre Augen strotzten nur so vor Tatendrang. June wollte sie am liebsten berühren. »Hilf der RAF. Melde dich zur WAAF, der Women’s Auxiliary Air Force«, las sie langsam. Automatisch straffte sich ihr Körper, und sie fühlte sich prompt zwei Köpfe größer.

»Wie ich wohl aussehen würde in so einer Uniform von der Frauenhilfsluftwaffe?«, dachte June laut und drehte eine kleine Pirouette. Sie konnte den steifen Kragen des Blazers förmlich an ihrem Hals fühlen, ebenso wie die kleine Kappe auf ihrem Kopf.

Bitsy blickte mit weit aufgerissenen Augen zwischen June und dem Plakat hin und her. Vehement schüttelte sie den Kopf. »Oh, nein! Ich sag dir, das ist nix für Mädchen wie uns, June! Die nehmen dich dort ran wie einen Arbeiter im Kohlebergwerk. Die meisten Mädchen glauben, man kann sich dort eine nette Zeit machen und am Ende einen Piloten heiraten. Denkst du! Meine Nachbarin hat sich vor zwei Monaten gemeldet. Sie haben sie zuerst an die Westküste nach Wales geschickt, nach Cardiff, um im eisigen Regen auf dem Betonplatz zu parieren. Und jetzt musste sie ganz rauf in den Norden und dort Fallschirme flicken! Stell dir das mal vor! Sie muss diese riesigen Stoffmonster reparieren, einpacken und dann sogar in die Flugzeuge hieven. Nur damit die Dinger am Ende in Flammen aufgehen.« Bitsy stöhnte laut auf. »Wenn ich nur daran denke, wie das in den Rücken geht. Lieber hämmere ich mir die Finger auf den Tasten wund.«

Ehe June antworten konnte, läutete die Glocke, und Mrs. Hope bedeutete ihnen mit lautem Klatschen, in die Klasse zu kommen. Doch anders als sonst konnte June heute dem Unterricht nicht folgen. Bitsys Erzählung von ihrer Nachbarin ließ sie nicht los. Ja, die Arbeit der Women’s Auxiliary Air Force mochte zwar hart sein, aber diese junge Frau hatte ihr Leben in die Hand genommen. Sie zog in die Welt hinaus, trug Verantwortung. So ein Fallschirm konnte Leben retten.

Viel zu fest hämmerte June auf ihre Probetastatur ein und erntete dafür von Mrs. Hope ein mahnendes Räuspern.

Als die Glocke sie von der Stunde erlöste, schlüpfte June in ihren Mantel und betrachtete dabei erneut das WAAF-Plakat. Die Augen der Frau schienen mit ihr zu sprechen.

»Komm zu uns.«

»Du kannst das.«

»Trau dich.«

Endlich riss June sich fort und eilte die Treppen hinunter. Der frische Wind schlug ihr wie ein kalter Waschlappen ins Gesicht. Paul winkte von der anderen Straßenseite, und June verabschiedete sich mit einem Luftkuss von Bitsy.

»Geht es dir gut?«, fragte Paul, als käme sie gerade aus einer Arztpraxis und nicht aus einer Schule. Doch als June ihn ansah, wirkte es eher so, als müsste sie ihm diese Frage stellen.

Sie stiegen auf ihre Räder, aber plötzlich rutschte Pauls Fuß vom Pedal und er fiel beinahe mit seinem Rad um.

»Paul, ist alles in Ordnung?« June dachte daran, wie er sich zuvor an die Brust gefasst hatte.

»Alles in Ordnung … Alles … du wirst es gleich sehen.« Er errötete bis zu den Ohren.

»Paul? Spann mich nicht so auf die Folter!«, rief June und streckte die Hand nach seiner Lenkstange aus.

»Gedulde dich noch kurz … Bis wir im Park sind, Panda.« Er zwinkerte ihr zu. June atmete auf. Da war es wieder, sein Lächeln.

Wie jeden Freitag nahmen sie eine andere Route nach Hause und fuhren durch die Stadtteile Plaistow und East Ham bis nach Barking. Als sie an den Ruinen des Klosters von Barking vorüberfuhren, kam June wieder das Poster mit der Frau in den Sinn, die sich in den Dienst des Vaterlandes gestellt hatte.

»Früher gingen die Mädchen auf der Suche nach einem besseren Leben ins Kloster«, dachte sie laut. »Heute gehen sie zur WAAF.«

»Was murmelst du da?«, fragte Paul, der eine halbe Fahrradlänge vor ihr fuhr.

»Nichts, nichts.« June presste die Lippen zusammen. Sie wusste schließlich, wie Paul zum Kriegsdienst stand. Nachdem sich sein eigener Vater, traumatisiert von den Erlebnissen in den Gräben Frankreichs während des Ersten Weltkriegs, kurz nach Pauls Geburt erhängt hatte, mangelte es ihm an jeglichem Patriotismus.

Ihre Reifen holperten über den ausgetretenen Pfad und in den Park. An schattigen Stellen hatten sich schon Eiskristalle auf der Oberfläche des kleinen Teichs gebildet. Dort, wo sich sonst weitläufige Wiesen für Picknicks erstreckten, stachen nun schwarz die von der Stadt angelegten Gemüsebeete hervor, die noch auf wärmere Frühlingstemperaturen warteten. Ein paar Krautköpfe jedoch trotzten tapfer den Temperaturen.

Bei einem großen Baum blieb Paul stehen und lehnte sein Rad dagegen. Er zog seine Jacke aus, legte sie auf den Boden und bedeutete June, sich hinzusetzen.

»Paul, es ist bitterkalt!«, stöhnte sie.

Paul schraubte den Deckel seiner Teekanne ab.

»Eigentlich hatte ich das hier erst in ein paar Wochen vor. Im Frühling, wenn es wärmer ist. Mit einem Picknick … Für heute habe ich nur Tee zu bieten, June … Und vielleicht noch etwas.« Er fummelte an seiner Brusttasche.

»Paul. Ich habe keinen Hunger. Lass uns weiterfahren! Wenn wir uns beeilen, können wir vielleicht noch auf eine Portion Bratkartoffeln in Judy’s Tearoom gehen«, sagte June und band sich den Schal demonstrativ enger um den Hals. Doch Paul zog sie zu sich auf die Decke.

»Ach Gott, ich bin nicht gut in so was, June … Tut mir leid … Es geht hier auch wirklich nicht um Essen oder Trinken, sondern um …«

Jetzt steckte er seine Hand in die Brusttasche seines Hemds. Junes Herz raste. Mit einem Mal fiel es ihr wie Schuppen von den Augen: Der romantische Flecken unter dem Baum, Pauls Nervosität, die Geheimnistuerei … Sie wusste es, noch ehe Paul die kleine viereckige Samtschatulle hervorgezogen hatte.

Ihr blieb die Luft im Hals stecken.

Und da war er auch schon: Der goldene Ring mit den eingefassten roten Steinen, den sie so oft am Finger seiner Mutter Mary gesehen hatte. Paul kniete, ein wenig ungelenk, vor ihr nieder. Er hielt ihre Hand und zitterte dabei wie Espenlaub.

»June Helen Johnson«, setzte er an. »Ich liebe dich, seit du mir zum ersten Mal den Tee umgestoßen hast. Das Leben kann so kurz sein, wie wir heute Nachmittag gerade erst gesehen haben. Ich möchte nicht warten, bis wir beide schwerverwundet auf einer Bahre liegen und uns in unseren letzten Atemzügen unsere Liebe bekunden – oder schlimmer noch: sterben, ohne dass wir …« Seine Stimme wurde brüchig.

June umklammerte seine Hände.

»Paul! Wir sind aufgewühlt, müde … Ich bin völlig verfroren … Wir müssen das nicht jetzt und hier machen.« Ein messerscharfer Stich durchbohrte ihre Brust, denn in ihrem Herzen wusste sie genau, dass es ihr nicht um den richtigen oder falschen Zeitpunkt ging.

»June …«

»Paul, ich …«, unterbrach sie ihn erneut. Aber er ließ sich nicht abhalten.

»June Helen Johnson, möchtest du meine Frau werden?«, fragte er gerade heraus.

Junes Gedanken rasten. Vor ein paar Tagen noch hätte sie sofort Ja gesagt. Aber heute fühlte sie sich verändert. Die Explosion, die auch sie hätte treffen können, das Plakat der WAAF, Bitsys Erzählung über ihre Freundin – es war, als hätte man einen Rollladen hochgezogen und ihr gezeigt, was die Welt auch für sie – ein einfaches Mädchen aus Essex – bereithielt. Sie musste Paul nicht heiraten, um ihrem Vater und Mr. Rankine zu entkommen. Sie musste überhaupt keinen Mann an ihrer Seite haben, um ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Um fortzukommen.

»Paul. Ich … ich kann dich nicht heiraten«, platzte es aus ihr heraus. »Ich muss herausfinden, wer ich wirklich bin und wo ich im Leben hingehöre. Ich bin es mir schuldig!«

Ich bin es meiner Mutter schuldig, dachte June.

»Du gehörst zu mir. Nach Romford«, erwiderte Paul verärgert.

»Vielleicht kann ich nach Wales. Oder an die Küste. Oder noch weiter fort. Vielleicht kann ich wirklich etwas bewirken!« June spürte, wie ihre Beine sich fest im Boden verankerten.

»Was faselst du da?«, fragte Paul scharf. »Setzen sie euch etwa in eurem Tippkurs solche Flausen in den Kopf?« Seine Hände waren jetzt zu Fäusten geballt, die Fingerknöchel stachen weiß hervor.

June wich zurück. »Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht heiraten, Paul.«

Entsetzt starrte er sie an. »Liebst du mich denn nicht?«

June war, als bohrte Paul mit einer spitzen Klinge in ihrer Brust nach Antworten. Sie hatte keine.

»Paul … ich …«

Schützend legte sie die Arme um ihren Brustkorb aus Angst, er könnte in seiner Kränkung auf sie losgehen. Stattdessen aber stieß er bloß lang und pfeifend Luft zwischen den Zähnen aus, wie ein Teekessel, der unter zu viel Druck stand.

»Ein letztes Mal: Ja, oder nein, June?«

June schüttelte den Kopf.

»Es tut mir leid, Paul«, presste sie gerade noch zwischen den Lippen hervor, bevor sie sich auf ihr Fahrrad schwang, in die Pedale trat und den Tränen freien Lauf ließ.

2

Am folgenden Freitag packte June ihre Schreibmaschinentafel ein und ließ sie gut sichtbar aus ihrer Handtasche ragen.

Mr. Rankine saß mit seiner Zeitung im Wohnzimmer. Auf der Titelseite erkannte June die aus dem Schutt herausragenden Überreste der Kathedrale von Coventry. Hunderte Tote beim Luftangriff auf das Industrieherz der Nation, las June die Schlagzeile.

»Schon wieder Kurs?«, murmelte er, ohne aufzublicken.

»Ja, heute lernen wir die dritte Zeile der Tastatur. Ich bin spät dran«, sagte June so überzeugend wie möglich. Sie hasste es, den alten Mann anzulügen. Wenn er wüsste, dass sie vorhatte, den Kurs an den Nagel zu hängen! Aber Mr. Rankine hörte ohnehin nicht wirklich zu, sondern nahm bloß einen tiefen Zug von seiner Zigarette und schickte sie in einer Wolke aus Rauch davon, während die Stimme eines BBC-Moderators aus dem Radio dröhnte.

Die High Street von Romford war an diesem Nachmittag verlassen, wie so oft seit Kriegsbeginn. Die gespenstische Leere in den Straßen ließ Junes Knie weich werden. Seitdem ihr Vater sie vor ein paar Wochen gewaltvoll in einen Hauseingang gezerrt und nach ihrem letzten Kleingeld abgetastet hatte, ging sie für Besorgungen nur noch zum Krämerladen am Stadtrand.

Für den Bruchteil einer Sekunde vermisste sie Paul. An seiner Seite hatte sie sich immer ein wenig sicherer gefühlt. Aber nachdem sie seinen Heiratsantrag so überraschend abgelehnt hatte, würde Paul wohl noch sehr lange Zeit einen Umweg um Mr. Rankines Häuserzeile machen. Mit rot geweinten Augen und Alkoholgeruch im Atem hatte er sie ein paar Tage später noch einmal um eine Erklärung gebeten, die sie ihm jedoch nicht hatte geben können – jedenfalls keine, die seinen Schmerz und seine Wut über ihre Zurückweisung gelindert hätte.

Wie einen schützenden Panzer zog June jetzt ihren Mantel enger um die Schultern und eilte zur Bushaltestelle. Erst als sie sich auf einen Sitz im oberen Deck des roten Busses fallen ließ, wagte sie aufzuatmen.

Der Busfahrer fuhr eine beängstigende Mischung aus schnellem und langsamem Tempo, als wollte er an den zerborstenen Fenstern und eingestürzten Häuserzeilen vorbeirasen, nur um sich dann wieder zu erinnern, dass er eigentlich von der Regierung den Befehl hatte, spritsparend zu fahren.

Eine gute Stunde später stieg June in der Londoner Innenstadt aus und öffnete den zerschlissenen Stadtplan, den sie aus Mr. Rankines Sekretär stibitzt hatte. Ohne richtig auf den Verkehr zu achten, lief sie los. Ein Auto bremste mit lautem Hupen ab. June erstarrte. Was machte sie hier bloß? Mitten im Krieg mutterseelenallein in London, einer Stadt, die sie kaum kannte, ohne einer Menschenseele Bescheid gesagt zu haben?

»Kommen Sie, Lady«, hörte June einen Herrn wie durch Watte zu ihr sprechen, und im nächsten Augenblick hakte sich der Geschäftsmann im Trenchcoat schon bei ihr unter und zog sie auf die andere Straßenseite.

»Danke«, stammelte sie. Der Fremde hob zum Gruß den Hut und eilte weiter.

June versuchte sich zu sammeln. »Du schaffst das, Junebug. Du schaffst das«, murmelte sie wieder und wieder, die Stimme ihrer Mutter im Ohr. Sobald sich ihr Atem ein wenig beruhigt hatte, ging sie weiter. Endlich, an der Tür zu einem Backsteingebäude, entdeckte sie das Schild, das sie suchte: WAAF-Recruitments stand mit schwarzem Stift auf einen simplen Zettel geschrieben. June folgte dem dicken Pfeil. Im schlecht beleuchteten Flur reihten sich Klappstühle aneinander, die auf June wie die Zähne eines Hundes wirkten, der jederzeit zuschnappen konnte. Ihre Finger umklammerten das kühle Holz des Türrahmens. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, hierherzukommen. Für den Kriegsdienst meldete man sich schließlich nicht einfach aus einer Laune heraus, bloß weil man noch nicht den richtigen Mann im Leben gefunden hatte.

Stopp!, mahnte sie sich. Dieser Ausflug hier nach London war kein Schnellschuss. Die ganze Woche hindurch war sie den Plan in Gedanken durchgegangen, hatte sich Nacht für Nacht auf der Matratze gewälzt und die Für und Wider abgewogen. Die Women’s Auxiliary Air Force bot ihr eine einmalige Chance! Einen Aufbruch in ein neues Leben! Vielleicht würde sie endlich die Rolle finden, für die sie wirklich bestimmt war, könnte etwas aus ihrem Leben machen – mehr als tippen, heiraten und Kinder kriegen.

Verärgert über ihren kurzen Anflug von Feigheit, stampfte June auf.

»Na, na, Mädchen. Noch sind wir nicht auf dem Paradeplatz. Dort kannst du dann ordentlich marschieren«, sagte eine Stimme.

Erschrocken fuhr June zusammen. Im Flur stand eine junge Frau. Sie trug die schwarzen Haare hübsch gebobbt, und kombiniert mit ihrer strahlenden Porzellanhaut sah sie aus wie Schneewittchen in Militäruniform.

»Entschuldigen Sie, ich …«, setzte June an.

»Lass mich raten: Du bist noch einmal kurz in dich gegangen und hast überlegt, ob du hier richtig bist?« Die junge Frau – June schätzte sie auf etwa Mitte zwanzig – lächelte und zeigte dabei ihre makellosen Zähne. Bestimmt hatte sie vor dem Krieg sonntags Tee und Scones in einem Pfarrhaus serviert.

June brachte sich nicht dazu zu antworten.

»Ich kenne diesen Blick, Liebes. Ich sehe ihn hundertmal am Tag«, sagte die uniformierte Frau und nickte zu den leeren Stühlen hinüber.

»Die meisten Mädchen kommen gleich am Vormittag. Sei froh, dass du nicht um neun Uhr hier warst. Da sind sie sogar bis um den Block gestanden. Gutes Geschäft für Tracy’s Chip Shop. Die verdient sich eine goldene Nase. Aber, ach, ich schweife ab. Was ist, kommst du mit in mein Büro zur Anmeldung? Wir schließen in ein paar Minuten. Ich bin übrigens Edith. Edith Hargraves. Recruitment Officer.« Sie rückte mit einem spitzbübischen Lächeln ihre Kappe zurecht.

Junes Herz trommelte so fest in ihrem Brustkorb, dass sie glaubte, ihre Rippen könnten knacksen. Alles, was sie jetzt noch tun musste, war »Ja« zu sagen. Aber konnte es wirklich so einfach sein?

»Gibt es Mindestanforderungen, um der Royal Air Force beizutreten?«, hörte sie sich fragen. »Muss man besonders gebildet sein oder … besonders hübsch?« Ihr Blick ruhte auf Ediths perfekt definierten Wangenknochen.

»Papperlapapp.« Edith legte fürsorglich ihre Hand auf Junes Arm.

»Vaterlandsliebe brauchst du. Ein bisschen Ehrgeiz wäre auch nicht schlecht. Und Disziplin. Das bringst du bestimmt mit, oder?«

Bilder von Junes Alltag flackerten in ihrem Kopf auf: Um fünf Uhr den Ofen einheizen, die Küche kehren, die Katzen-toilette putzen, die Zeitung vom Vorabend zusammensammeln, die Mr. Rankine immer mit Leidenschaft über den ganzen Boden verteilte, aus den letzten Resten, die ihnen von ihrer wöchentlichen Ration an Lebensmitteln übrig geblieben waren, ein angemessenes Frühstück für Mr. Rankine zaubern …

»Ja, Miss … Edith. Ganz bestimmt!«, schoss es aus ihr heraus.

Edith Hargraves lächelte.

Ehe June sich’s versah, saß sie an deren Schreibtisch und trug ihre persönlichen Daten in den Anmeldebogen ein. Der Stift fühlte sich unhandlich zwischen ihren Fingern an, waren sie doch eher Kehrbesen und Topflappen gewöhnt.

»Weißt du denn schon, wofür sie mich einsetzen werden?«, hakte sie vorsichtig nach.

»Mach dir da mal keine Sorgen, Schätzchen. Bei uns gibt es Aufgaben zuhauf! Vor einem Jahr, als der Krieg noch lauwarm war wie das Wasser in einem Kinderplanschbecken, haben wir die meisten Mädchen zum Kochen eingesetzt. Unsere Männer brauchen viel Kraftnahrung, anständige Mahlzeiten …«

»Ich habe einen Schreibmaschinenkurs besucht!«, unterbrach June sie sofort.

Ediths Gesicht erhellte sich.

»Warum hast du das nicht gleich gesagt?« Die Offizierin notierte etwas auf dem Aufnahmebogen.

June schob die Hände unter ihre Oberschenkel, um zu verbergen, wie sehr sie zitterten. Einen Schreibmaschinenkurs besucht – das war die Übertreibung des Jahrhunderts! Sie hatte noch nicht mal die dritte Zeile der Tastatur gelernt. Aber um nichts in der Welt wollte sie in einer Küche landen!

»Ich habe gehört, dass man bei der WAAF wirklich mit anpacken kann. Fallschirme reparieren, Autos fahren, solche Dinge«, sagte June mit einem nicht zu überhörenden Zittern in der Stimme.

»Glaub mir, du wirst bei uns garantiert nicht unterfordert sein«, erwiderte Edith Hargraves. Mit einem energischen Ruck zog sie den Anmeldebogen vom Klemmbrett.

»So, das war’s auch schon«, erklärte sie triumphierend, reichte June den Durchschlag und verabschiedete sich mit dem Versprechen, dass sie schon bald Nachricht bekommen würde.

Mit einem Packen an Broschüren unter dem Arm eilte June über das unebene Pflaster zurück zur Bushaltestelle. Adrenalin durchflutete ihren Körper, und ihre Beine fühlten sich an, als wäre sie gerade zu viele Runden mit dem Kettenkarussell gefahren. Sie hatte es tatsächlich gewagt! Sie hatte sich für den Kriegsdienst gemeldet.

Wenn sie doch bloß jemandem von diesem großen Geheimnis hätte erzählen können … Ob ihre Mutter sie jetzt von irgendwo sehen konnte? June blickte hinauf in den Himmel, der sich bereits lila färbte. Bald würde London im Blackout verschwinden. Man würde Laternen löschen, die Fenster mit Pappe abkleben und die Autoscheinwerfer abdecken, um es den deutschen Bombern so schwierig wie möglich zu machen, ihre Ziele zu finden. Wer abends in London zu Fuß unterwegs war, konnte nur von einer weißen Straßenmarkierung zur nächsten stolpern.

Es war höchste Zeit nach Hause zu fahren.

Als June eine Viertelstunde später im Bus saß, senkte sich eine bleierne Müdigkeit auf sie hinab. Die heimliche Fahrt nach London, die kurze Panikattacke mitten auf der Hauptstraße, das Aufnahmegespräch mit Edith Hargraves, die kleinen Notlügen, die sie so viel Kraft gekostet hatten – der Tag war schier überwältigend gewesen. Bestimmt wäre nichts dabei, wenn sie für ein paar Minuten …

Ihre Augenlider sanken nach unten. Sie spürte gerade noch, wie ihr Kopf schwer wurde und sich gegen die Fensterscheibe schmiegte.

Ein Rempeln weckte June, und es dauerte einen Moment, bis sie sich entsann, wo sie war. Im Bus. Jemand versuchte neben ihr etwas unter dem Sitz zu verstauen.

»Sorry, Love … Hab gerade Gemüse von meinen Verwandten auf dem Land bekommen. Ganze Wochenration, davon kann ich für mich und meinen Sohn Eintopf machen, ganz zu schweigen von dem Zeug, das ich einkochen kann …«

Mit einem Mal war June hellwach. Diese Stimme – sie war ihr mehr als vertraut.

»Mary, bist du das?« Sie beugte sich nach vorne. Schemenhaft konnte sie die Ringellocken ihrer Beinah-Schwiegermutter in der Dunkelheit ausmachen.

»June, Schätzchen? Aber sag mal, was machst du denn hier?«

Obwohl es im Bus stockdunkel war, versteckte June hastig die WAAF-Broschüren unter ihrem Mantel. Ihre Hände schwitzten. Mary war ihr in den vergangenen Monaten wie eine eigene Mutter gewesen. Jeden Sonntag hatte sie für June einen Platz an ihrem winzigen Esstisch mitgedeckt und mit ihrem warmherzigen Lächeln gestreckten Hackbraten, Rüben und Kartoffeln serviert – mit viel Nachschlag, trotz der strengen Rationierungen. Die Welt konnte draußen im Bombenhagel untergehen, aber Mary Rubens hatte an diesen Sonntagen immer glücklich gewirkt – denn ihr Paul hatte seine June, und Mary somit die Hoffnung auf eine Hochzeit, auf Enkelkinder, eine Familie, um die sie sich kümmern konnte.

In der vergangenen Woche nach Pauls und ihrer Trennung hatten June die Schuldgefühle, die sie den beiden gegenüber empfand, schier zerfressen. Doch im Gegensatz zu ihrem Sohn schien Mary nicht den Hauch von Bitterkeit in sich zu tragen.

»Na, Schätzchen, hat es dir denn ganz die Sprache verschlagen?«, fragte Mary.

»Ich war in London«, murmelte June. Sie überlegte, ob sie Mary einfach sagen sollte, dass sie bei ihrem Schreibmaschinenkurs gewesen war und der Bus einen Umweg gemacht hatte, aber sie hatte an diesem Tag schon oft genug die Wahrheit verzerrt.

»In London? Was machst du denn an einem Freitagnachmittag in der Stadt, Liebes?«

Mary stockte und schlug sich die Hand vor den Mund. »Du hast dort doch nicht etwa … ein Techtelmechtel? Hast du Paul deswegen verlassen?«

Jetzt war doch ein bitterer Unterton in ihrer Stimme.

June rang nach Worten. »Nein … ich …«

»Du bist mir – ihm – wenigstens eine Erklärung schuldig«, sagte Mary in die Stille.

»Ich weiß, Mary … ich …« Vorsichtig zog June nun doch die WAAF-Broschüren unter ihrem Mantel hervor, auch wenn man sie in der Dunkelheit kaum erkennen konnte. »Ich kann Paul nicht heiraten, Mary. Es tut mir so leid. Ich … ich … ich muss einfach ehrlich zu mir selbst sein. Es liegt nicht an Paul. Er ist ein wahrer Gentleman, durch und durch. Und es gibt auch keinen anderen Mann. Es ist … mein ganzes Leben hier, Mary … Ich fühle mich so gefangen … so nutzlos.«

»Eine Ehefrau zu sein, ist nicht nutzlos. Von Mutterschaft ganz zu schweigen«, sagte Mary streng.