Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Assoziation A

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

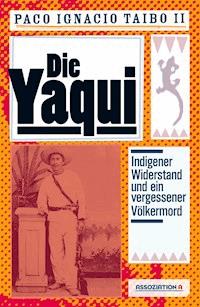

Paco Ignacio Taibo II zeichnet in diesem Buch ein umfassendes Porträt der Yaqui, ihrer Geschichte und Kultur und schildert den 42 Jahre währenden bewaffneten Kampf der indigenen Guerilla-Einheiten um Land und Freiheit gegen den Zugriff der mexikanischen Regierung. Mit der Rekonstruktion ihrer Geschichte hebt er darüber hinaus einen vergessenen Genozid ins Bewusstsein. Seine engagierte Recherche löste in Mexiko eine Historikerdebatte über die verschwiegenen Grundlagen der modernen mexikanischen Geschichte aus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PACO IGNACIO TAIBO II

DIE YAQUI

Originaltitel: Yaquis. Historia de una guerra popular y un genocidio en México

© 2013, Paco Ignacio Taibo II

© der deutschsprachigen Ausgabe Berlin, Hamburg 2017

Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin

www.assoziation-a.de, [email protected], [email protected]

Gestaltung: Andreas Homann

ISBN 978-3-86241-619-6

PACO IGNACIO TAIBO II

Die

Yaqui

IndigenerWiderstandund einvergessenerVölkermord

Aus dem Spanischen von Andreas Löhrer

Inhalt

Null

1.Eine Handvoll Erde in der Luft(Geschichten vor der Geschichte)

2.Pesqueira und El Médano

3.Die brennende Kirche

4.Cajeme

5.Der Aufstand (1874–1876)

6.Die Moderne, der Frieden und neue Persönlichkeiten (1877–1882)

7.Die Ortiz-Affäre und der Kampf von Capetamaya (1881–1882)

8.Die Provokation

9.Der Krieg. Die Siege der Yaqui (1885)

10.Der zweite Feldzug (1886)

11.Gefangennahme und Ermordung Cajemes (1886–1887)

12.Tetabiate (1887–1889)

13.Die Militärisch-wissenschaftliche Kommission (1888–1889)

14.Die Heilige

15.Der endlose Krieg (1891–1892)

16.Guerilla (1892–1896)

17.Conant, ein bürgerliches Heldenepos

18.Der Frieden von Estación Ortiz (1897)

19.Das zerbrechliche Bündnis (1896–1898)

20.Der zweite Aufstand (Juni–Dezember 1899)

21.Mazokoba

22.Tolén, der Hinkende, Pedro Sakory und seine Freunde

23.Die ersten Deportationen

24.Dwyer, das abtrünnige Gespenst der Rebellion (1900–1901)

25.Rückkehr und Tod eines Helden des Volkskriegs (1900–Juli 1901)

26.Der Widerstand und ein inexistenter Aufstand (1901–April 1902)

27.Das Massaker von Mazatán (1902)

28.Der Abtrünnige, der Gringo-Forscher und der mörderische Gouverneur

29.Der Verrat, die Kinder, der zweite Gott

30.Insel Tiburón (1904–1905)

31.Nach Süden. Die Route des Todes (1904–1905)

32.Der Terror

33.»Mit jedem menschlichen oder teuflischen Mittel« (1905–1907)

34.Yucatán, Oaxaca

35.Der Völkermord, über den man nicht spricht

36.Epilog

Anmerkungen und Quellen

Literaturverzeichnis

Wer über den Stamm der Yaqui geschrieben hat, spricht von Aufständen und Rebellionen, ohne zu erwähnen, dass sie permanent zum Kampf gezwungen waren, um ihre Interessen zu verteidigen, die keine anderen waren als ihr Land und das Recht, es zu behalten.

ESCOBOSA

Die Geschichte der tapfersten Menschen, die auf der Erdoberfläche gelebt haben.

BAILE Y MILLARD

Es gibt keinen legitimeren Eigentumstitel als Landbesitz unter der Herrschaft von Gemeinschaften und Stämmen, und das seit undenklichen Zeiten.

ESTEBAN BACA CALDERÓN

Mir war es fast unbegreiflich, dass Menschen mit solchem Ingrimm gekämpft haben, wie die Yaqui dies allein aus dem Stolz heraus taten, ihr Land zu besitzen.

ÁNGEL BASSOLS

Die Yaqui sind die Spartaner Amerikas.

GENERAL WILLIAM TECUMSEH SHERMAN

Verachtung, die das Regime für Kulturen übrig hat, die es nur als archäologisch betrachtet und nicht als Seelen von Autorität und Wohlstand.

JOSÉ C. VALADÉS

Null

I.

Ich fahre mit dem Finger über die Landkarte der riesigen Ebene von Sonora. Die Angabe 27 und 31 Grad nördlicher Breite und 107 und 111 Grad westlich von Greenwich sagt mir nichts. Übersichtlicher stellt sich das Gebiet bei einem Blick oben links auf die Landkarte Mexikos dar, das an die Vereinigten Staaten grenzt, zwischen dem Golf von Kalifornien und der Kontinentalmasse. Ich fahre mit dem Finger die blauen Linien entlang, die die Flüsse markieren, und die leeren Gebiete, die den scheinbaren Mangel an Leben anzeigen: die Wüste.

Die Landkarten des 19. Jahrhunderts sind voller Anmerkungen in kleinen Buchstaben, und zu meiner ewigen Bestürzung variieren die Bezeichnungen. Wo ein kleines Dorf war, steht nichts, die Namen haben sich geändert, ebenso die Orthografie: Schreibt es sich mit k oder mit c, mit s oder mit z, zusammen oder getrennt? Masocoba oder Mazokoba?

Da nützt es mir wenig, dass der mexikanische Ethnologe Francisco Pimental 1862 ein für alle Mal geklärt hat, dass die Mayo und die Yaqui zur Familie der Cahita des Stammes der Nahoa oder Nahuátl gehören und deshalb ihre Sprachen nicht fremd und die dialektalen Unterschiede gering seien. Als treffender erweisen sich die Aussagen von Yaqui und Mayo, die gleichsam beklagen, dass die einen die anderen nicht recht verstünden, da ihre Nachbarn so schnell sprächen.

Noch bezeichnender ist das intensive Gefühl völliger Einsamkeit, das aus der Geschichte hervorströmt, die in Tetabiates Grab, einige Meter neben der verlassenen Festung in der Sierra del Bacatete, verborgen liegt – oder in der gespenstischen Anwesenheit der Toten an der Estación Don Lencho, wenn man im Keller Spuren der 100 Männer und Frauen sucht, die dort auf dem Weg in den Tod gefangen gehalten wurden.

Die Yaqui-Region ist ungewöhnlich, übermäßig. Laut einigen Autoren ist das Klima trocken und wüstenhaft – von 42 Grad im August bis 0 Grad im Dezember und Januar. Nach Dabdoub ist es noch extremer: Temperaturschwankungen im Yaqui-Tal von 45 Grad im Schatten bis drei Grad unter null, nur 22 Regentage im Jahr. Es kostet mich einiges, das zu verstehen: Die damaligen Bücher und die Einheimischen bezeichnen das Gewirr von Kakteenpflanzen, Pitayas und Saguaros als Wald. Ich entdecke – alles ist Entdeckung –, dass der Musaro ein Kaktus ist (Lophocereus schottii), als ich im Internet neben seiner Klassifizierung ein Foto sehe. Ich erkenne ihn, das ist dieser Kaktus, der sich von einer Wurzel aus öffnet, als wolle er uns mit seinen 100 Zweigen umarmen, der mit wunderschönen weißen Blumen blüht, die riesigen Margeriten ähneln.

Das Yaqui-Dorf, das heute noch besteht und sich mit beeindruckender Wiederholung in den acht Gemeinden wiederfindet, hat eine präzise geometrische Struktur. Die Kirche, konti, Tausende freie Meter auf jeder Seite, wo man nichts anbauen oder Häuser errichten darf; daneben das Pantheon, davor ein riesiges Viereck, auf dem sich die Laubdächer für die Gemeinschaftsküche und die Gänge für die Zeremonien befinden, was zusammen einen großen Platz für die Gemeinde bildet – und außerhalb des Vierecks die Wohnstätten. Man hat den Eindruck, alles kreist um diesen großen Platz, der sich so sehr von der städtischen Welt Mexikos am Ende des 19. Jahrhunderts unterscheidet und geprägt ist vom Gedränge, den kleinen Gassen, der barocken Vielfalt, die jeden freien Raum einnimmt und besetzt. Diese Yaqui-Struktur, die sich auch in allen Resten der ungenutzten Lager zeigt, die ich sehen konnte, erweckt den Eindruck eines Geisterdorfs. Und die Häufigkeit, in der die Gemeinden sie im Kriegszustand verließen, verstärkte dieses Gefühl, das den Invasionstruppen unheilverkündend erschienen sein muss. Und doch respektierten sie sie und bauten ihr Quartier an den Ecken außerhalb des Vierecks auf.

Alfonso Fabila, dieser wunderbare kommunistische Anthropologe, einer der besten Männer des Cardenismus, der die Rückgabe des Landes unterstützte, sollte in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts notieren: »Das Yaqui-Gebiet liegt am rechten Ufer des unteren Río Yaqui und in kleinerem Maße auf der gegenüberliegenden Seite. Es hat eine Fläche von etwa 17.000 Quadratkilometer. Die Flussufer sind im Norden und Nordosten von einem wüstenartigen und mit Ausnahme der Sierra del Yaqui ziemlich ebenen Gebiet umsäumt.«

Hinter dem Fluss und östlich von Guaymas beginnt die Sierra, die entscheidende Sierra dieser Geschichten. Die mythische Sierra del Bacatete, auch wenn sich die höchsten Berge gerade mal auf 500 Meter erheben (andere werden sagen 1.000, doch mit dem bloßen Auge betrachtet, sieht es nicht danach aus). Zur Küste hin erstrecken sich Dünen und Salzwasserlagunen.

Wenn die Sierra ein geografischer Schlüssel ist, dann ist es der Fluss umso mehr.

Der Río Yaqui, der den größten Teil des Jahres schiffbar ist – an der Küste wegen der Sandbänke allerdings nur mit flachen Booten –, steigt langsam an, nimmt Zuflüsse aus der Sierra de Chihuahua auf, wo er als Río Papigochic entspringt, bis er in die Cortes-See mündet. Die 680 Kilometer seines Laufs nährt er sich von anderen Flüssen. Wie der Nil tritt er im Frühjahr über die Ufer und düngt das Umland, wodurch ein durch das Wasser belebtes Gebiet entsteht. Er ist der Segen des Landes und auch sein Fluch.

II.

Es stimmt zwar, dass »du mit Tränen in den Augen die Zukunft nicht sehen kannst«, wie ein Navajo-Sprichwort besagt, aber es ist ebenso richtig, dass Tränen helfen, die Vergangenheit zu betrachten. Sie legen einen notwendigen emotionalen Schleier über einen durch Mangel an Information, tendenziöse Berichte und ein unvollständiges Bild zwangsläufig distanzierten und fragmentierten Blick.

Es ist die Region, in der sich der längste bewaffnete Kampf in der Geschichte Mexikos ereignete, der fast 42 Jahre lang dauerte, wenn wir uns an seine entscheidende Phase (1867–1909) halten. Und vielleicht war es sogar der längste Volkskrieg in der Geschichte Lateinamerikas. Dieser Kampf sollte in seinen letzten zehn Jahren in einem grausam vorbereiteten und geschickt verschleierten Völkermord gipfeln.

Zuweilen verfolgt man eine Geschichte und manchmal ist es die Legende, die einen verfolgt. In all den Jahren, in denen ich die Vergangenheit Mexikos erforscht habe, habe ich niederträchtige und elende Geschichten gefunden. Doch von allen ist diese hier die niederträchtigste und zugleich die großartigste. Denn sie erzählt das große Epos des Widerstands und des Kampfs einer Gemeinschaft mit einer hochentwickelten Kultur, die sich weigerte, sich den Täuschungen eines vorgeblichen Fortschritts zu ergeben, den man mit Bajonetten, Maschinengewehren und Kanonen durchzusetzen versuchte.

Auffällig ist der Euphemismus der Chroniken, die im Laufe der Jahrzehnte in Bezug auf die Yaqui von einer »Befriedung« sprechen, wo es doch in der Geschichte dieser Gemeinschaft keine Hinweise gibt, dass sie jemals Feldzüge außerhalb ihres Territoriums unternommen hätte. Es gab keine friedlichere Gemeinschaft als die der Yaqui: Wenn sie kämpften – und das taten sie hundertfach –, schützten sie nur die Grenzen ihres Territoriums und griffen Invasoren an, die versuchten, sich ihrer Welt zu bemächtigen. Es handelt sich nicht um einen Stamm von Plünderern, die von bewaffneten Raubzügen in fremde Gebiete lebten. Die Yaqui hatten eine stabile politische Struktur, eine tiefverwurzelte Kultur, die auf einer blühenden durch Jagd und Fischfang ergänzten Landwirtschaft beruhte, eine komplexe Religion und eine im Wesentlichen gerechte und demokratische Gesellschaft. Selbst bei einer nur oberflächlichen Betrachtung gibt es in der Welt der Yaqui keinerlei Zurschaustellung von Kriegslüsternheit. Sie waren einfach gekleidet – mit Baumwollhosen und Sandalen, Jeans und roten Hemden. Sie verwandten keine oder nur wenig Gesichtsbemalung und trugen keine Federn als Kopfschmuck, außer vielleicht bei Zeremonien.

III.

Die Gemeinschaft der Yaqui war nie besonders groß, und die Zahlenangaben sind widersprüchlich. Doch eine seriöse Schätzung kann davon ausgehen, dass ihre Anzahl 30.000 Männer, Frauen und Kinder nie überstieg. Die Größe der Gemeinschaft schwankte aufgrund von Repression, erzwungenem Exil, Deportationen, Erschießungen, Epidemien – dem Tod in all seinen Varianten –, sowie durch ihre Zersplitterung in das Sonora der Bergwerke, der Landgüter und der Städte. Schließlich dezimierte sie der Genozid auf 7.000 Menschen – wobei die Mehrheit von ihnen verstreut außerhalb ihres eigentlichen Territoriums überlebte.

Ich habe versucht, den Yaqui-Protagonisten Namen, Gesichter und biografische Details zu geben. Dies war eine fast unlösbare Aufgabe, denn es gibt kaum Fotos (es sind weniger als ein Dutzend), und abgesehen von den Porträts von Cajeme, Tetabiate, Loreto Villa, Anastasio Cuca und Espinosa ist es nicht möglich, den Hunderten von Anführern der permanenten Rebellion Gesichter zu geben oder biografische Einzelheiten zu recherchieren. Von den Yaqui selbst gibt es keine Version der Ereignisse, und abgesehen von einigen Briefen, ein paar öffentlichen Reden und Geständnissen von Gefangenen, die offenbar unter Folter erlangt wurden, sind kaum authentische Stimmen überliefert.

In den Militärberichten, den Aufzeichnungen der Journalisten und den offiziellen Dokumenten tauchen sie stets als Banden und umherstreifende Gruppen auf. Die Krieger werden in den meisten Fällen von Frauen, Kindern und Alten begleitet. Die Armee bringt sie in ihrer Geschwätzigkeit durcheinander, ändert die Zahlen, erhöht sie, um sich zu rechtfertigen. Wir tauchen in ein Universum der Desinformation ein. Doch es ist mir gelungen, die Namen von mehr als 200 von ihnen zu »retten«. Denn Geschichten brauchen Personen, werden im Singular geschaffen, enthalten Namen, Anekdoten, Organisationsgrade, Leidenschaften. Dabei ist es schwer, gegen das Informationschaos und die Anonymität anzukämpfen – es finden sich höchstens einzelne Namen mit wechselnder Orthografie, die ab und zu in einem Militärbericht auftauchen, ohne dass wir etwas über das spätere Schicksal der Personen erfahren.

Die reichhaltigsten Quellen über die Geschichte des Kriegs der Yaqui stellen die Abschriften von Militärberichten des Brigadegenerals Francisco de Paula Troncoso für das Kriegsministerium von 1905 dar. Oder Texte von Manuel Balbás, des Feldchirurgs: »Tapferer, verblendeter Indio, wenn du nicht willst, dass deine Rasse ausstirbt (…), entwickle dich weiter, sorge dafür, dass du dich zivilisierst.« Aufzeichnungen von Militärarzt Fortunato Hernández, der an Kriegsminister Bernardo Reyes schreibt, damit sein Text durch die Zensur geht. Die Berichte serviler Anhänger von Porfirio Díaz wie Federico García y Alva oder die Arbeiten von Ramón Corral, Gouverneur und Vizepräsident. Sie alle sehen den Krieg vom Standpunkt des mestizischen oder kreolischen Mexikos aus. Die Yaqui sind Schatten. Sie verschwinden und tauchen wieder auf, sie emigrieren massenweise und lösen sich im Nichts auf.

Die politisch-militärische Oligarchie von Sonora versuchte mit ihren wenigen Intellektuellen und ihren Zeitungen ein Bild der Yaqui zu entwerfen. Die Yaqui waren die anderen, Halbwilde. Edward H. Spicer, der solideste und respektabelste Historiker der Yaqui-Welt, analysiert präzise und gründlich den Gebrauch dieses Wortes, wenn er schreibt: »Dieser von den Sonorensern oft benutzte Begriff wurde zu einem Symbol (…) Halbwilde bedeutete einen Grad an Zivilisation unterhalb der voll zivilisierten Mexikaner.«

Auf rechtlicher Ebene sollten die liberalen Gesetze, die dazu dienten, die Güter des Klerus zu privatisieren, ebenfalls dazu herhalten, den kollektiven Landbesitz zu zerstören und den Weg zum neuen Großgrundbesitz zu öffnen, der porfirianischen Hazienda. Und als ob dies nicht genüge, führte die Gründung von Sonora zu der Schandtat, den Stämmen ihre mexikanische Nationalität zu entziehen.

War ein prominenter porfirianischer Bankier mexikanischer als ein Yaqui? War der Erste Mexikaner, der Zweite nicht? Waren die Yaqui nicht ebenso Mexikaner wie die Mestizen und Kreolen von Sonora? »Mord geht oft mit Verleumdung einher, um ihn zu rationalisieren«, sollte Sherlock Holmes in der Version von Caleb Carr sagen.

Es ist überraschend, wie wenig Bedeutung die Biografen von Porfirio Díaz dem Yaqui-Krieg beimessen. Mit Ausnahme von José C. Valadés sind die Spezialisten wohl in eine Falle getappt. Oder sie wollten hineintappen. Wie Abbondanza sagt, »die offizielle Geschichte hat ihre Aufgabe erfüllt, die grauenhaften Taten aus der Erinnerung der Mexikaner zu löschen«. Sie verschleierte nicht nur den Genozid, sondern versuchte auch den längsten Volkswiderstand in der Geschichte dieses Landes zu ignorieren.

Die mexikanische Revolution rückte den ersten großen Widerstandskrieg und den Genozid in den Hintergrund. Sie setzte sich historisch durch und verankerte die Erzählung des Kampfes gegen Calles und Obregón im kollektiven Gedächtnis, wodurch die Erinnerung an die Aufstände von Cajeme, Tetabiate, Pluma Blanca und Sibalaume erlosch, sodass sich die Version der Besiegten nie durchsetzen konnte.

Zwei Dinge sind nach so vielen Erklärungen offensichtlich: Kein Vorwort wird einen Text besser machen und dieses Buch wurde gegen die umfassende Gedächtnislosigkeit geschrieben.

IV.

Wenn auch die Yaqui in ihrer permanenten, zugleich fast anonymen Präsenz das Herz, das Rückgrat dieser Geschichte darstellen, so befinden sich auf der anderen Seite der Medaille die Barone von Sonora, die bewaffneten Aristokraten, die Männer Porfirios. Doch Vorsicht, heute sehen wir sie auf den Fotos im dreiteiligen Anzug, in Gala-Uniform mit Zweispitz, mit glänzenden Knöpfen und Uhrketten. Wir betrachten sie im Glanz des Sieges, des Geldes und der Moderne. Doch dieser Anblick ist trügerisch. Sie stehen für eine Klasse, die ihren Aufstieg weniger ihrer Herkunft oder dem Geld der Familie verdankte als vor allem zahlreichen Kriegen. Ihre Stellung verdankten sie der Unterwerfung unter die Macht, der Kumpanei, dem Austausch von Gefälligkeiten und dem Missbrauch. Doch diese Macht fiel nicht vom Himmel. Sie halfen mit, sie zu schmieden, und das fast immer mit Hilfe von Waffengebrauch.

Sie waren die Synthese des porfiristischen Kapitalismus, eines wilden, raffgierigen, schwer fassbaren, simulierenden Kapitalismus, der unter der Losung des Fortschritts mannigfaltige Formen der Barbarei verdeckte. Männer von laxer Moral. Sie wirkten auf ihre Art in der Moderne. Sie sorgten für Gesetze und gründeten Schulen. Luis E. Torres organisierte aus eigener Tasche und mit Hilfe seiner Freunde die Opernsaison 1883 in Hermosillo. Er gründete 1910 das Colegio Leona Vicario, weinte bei dessen Einweihung und errichtete dem Priester Hidalgo eine Statue, die zwei Jahre später von einem Blitz zerstört wurde. Carlos Ortiz gründete die verrückteste aller Bildungseinrichtungen, mit ausgestopften Tieren und Teleskopen aus Europa. In reifem Alter bereisten sie die Welt – London, Paris und San Francisco, und verglichen diese Städte mit Hermosillo.

Sie regierten ziemlich effektiv und vergaßen nicht, sich zu belohnen, versorgten sich mit Ländereien und Bewässerungszonen, mit Holzkonzessionen und Landgütern. Durch zwielichtige Geschäfte erhielten sie Konzessionen zur Elektrifizierung von Hermosillo und erzielten beträchtliche Gewinne aus der Anwesenheit der Bundesarmee in der Region.

Die Porfiristen von Sonora glaubten an das Vaterland, aber nicht zu sehr. Sie taten es, wenn Mexiko-Stadt ihr Rufen erhörte. Aber sie glaubten fest an ihr Sonora und waren einige Male bereit, dafür zu sterben. Sie waren Menschen eines rauhen Landes und mörderischer Grenzen. Sie griffen oft zu den Waffen und tauschten Konversation und Schreibtisch gegen Pferd und Mauser. Ihre Gesprächspartner waren die Kriegsminister, die US-amerikanischen kapitalistischen Investoren, die Goldsucher, die sklavenhaltenden Gutsbesitzer von Yucatán und Oaxaca, die Gouverneure und natürlich der allgegenwärtige Porfirio Díaz.

Und das alles am Rand der mexikanischen Welt, in der weit vom Zentrum entfernten Peripherie, gefährlich nahe an den Vereinigten Staaten.

Die Urheber des Genozids wurden zu Namensgebern von Straßen und Dörfern in Sonora und Niederkalifornien. Noch heute werden sie in öffentlichen Publikationen mit Don benannt: Don David Richardson, Don Ramón Corral, Don Lorenzo Torres, Don Carlos Conant – über den sein Biograf Jesús Alfonso Cadena sagen sollte: »Er kämpfte gegen den wilden, mörderischen Ureinwohner.« Noch heute wird er auf der Internetseite des Bundesstaats Sonora »Vorkämpfer des Yaqui-Tals und genialer Schöpfer« genannt, mit dieser servilen Faszination, die Geld, Macht und Triumph jenseits von Moral sieht.

V.

Im Februar 2011 fuhr ich zum zweiten Mal durch das Yaqui-Gebiet. Bei dieser zweiten Reise traf ich mich mit einigen gobernadores im Yaqui-Museum in der Nähe von Cócorit. Ich bat um Erlaubnis, dieses Buch zu schreiben. Es wurde getanzt und schließlich aßen wir einen wakabaki, einen vorzüglichen Eintopf aus Kichererbsen, Kürbis, Möhren, Mais, Fleisch mit Knochen und Schmalz.

VI.

Als Letztes ist festzustellen, dass nichts so ist, wie es scheint. Es gibt einen Artikel in El Eco del Valle, Nr. 33, der erzählt, wie die Yaqui bei einer Schlacht gegen die Armee vorrückten und dabei grobe Wolldecken vor sich hertrugen. Was der Autor des Textes für Hexerei oder magisches Denken hielt, war nur gesunder Menschenverstand: Eine grobe Decke aus nasser Wolle hielt oder bremste eine Kugel aus einem schlechten Zündnadelgewehr aus 100 Metern ab und ermöglichte es, mit Pfeilen näher heranzurücken.

1.

Eine Handvoll Erde in der Luft

(GESCHICHTEN VOR DER GESCHICHTE)

Die Chronisten setzen gern ein Datum für den ersten Kontakt: Es ist das Jahr 1533, als eine kleine Expedition von spanischen Eroberern unter der Führung von Diego de Guzmán in ein von Yaqui-Indigenen bewohntes Gebiet vorstieß. Laut Spicer handelte es sich sehr wahrscheinlich um eine Gruppe von Sklavenhändlern.

Vito Alessio Robles erzählt: »Die Eroberer trafen auf eine große Menge von Indios, die mit Händen Erde in die Luft warfen, ihre Bögen spannten und wild gestikulierten.« Und dass einer von ihnen – zweifellos ihr Anführer –, der »sich durch seinen sonderbaren Putz auszeichnete, der durch die Perlenmuscheln glänzte, von denen seine Bekleidung übersät war, vortrat, mit seinem Bogen eine lange Linie auf dem Boden zeichnete, sich darauf kniete, die Erde küsste und dann, wieder im Stehen, zu sprechen begann und ihnen sagte, sie sollten umkehren und die Linie nicht überschreiten, denn wenn sie sie überschritten, würden sie alle sterben«.

Offenbar hörten die Spanier nicht darauf und versuchten weiterzugehen, worauf die Indigenen mehrere von ihnen gefangen nahmen und sie an Händen und Füßen fesselten. Da befahl Guzmán, die Kanone abzufeuern und die Kavallerie zu mobilisieren. Die Yaqui zogen sich kämpfend zurück und nahmen weitere Spanier in einem Hinterhalt gefangen. Schließlich musste die Expedition nach Nueva Galicia zurückkehren.

Vermutlich geschah all dies auf einer kleinen Erhebung, auf der später das Zentrum von Tórim errichtet wurde. Doch die Chronik des ersten Kontakts, so schillernd sie auch sein mag, ist falsch. Denn die Yaqui hatten schon zuvor eine Gruppe Spanier gefangen genommen, die auf einem Floß gekommen waren. Sie massakrierten sie und nahmen ihnen Nägel und Decken ab, die Nuño Beltrán de Guzmáns Männer später fanden. Interessanterweise deuteten einige Chronisten die Tatsache, dass der Kriegshäuptling der Yaqui Hände voller Erde in die Luft warf, als magischen Akt. Wobei jeder Bogenschütze dies damit erklären könnte, dass er die mögliche Ablenkung der Pfeile durch den Wind berechnen wollte.

Es vergingen viele Jahre, bis Hauptmann Diego Martínez de Hurdaide, nachdem er die Ocoronis im heutigen Norden von Sinaloa »befriedet« und mit den Mayo einen Friedensvertrag unterzeichnet hatte, 1609 an den Río Yaqui kam, wo sich ihm die Krieger dieses merkwürdigen Stammes, die aggressiv ihre Region verteidigten, in den Weg stellten. Ein Jahr später kehrte Martínez de Hurdaide mit 40 spanischen Soldaten und 2.000 Mayo- und Pima-Indigenen ins Yaqui-Territorium zurück und wurde dennoch geschlagen. Hartnäckig sammelte er weitere 2.000 Indigene und 50 spanische Soldaten zu Pferd um sich und wurde erneut mit einem Pfeilhagel und dem Ruf empfangen: »Töte uns nur, wir sind viele.«

Nach dem Scheitern der militärischen Invasion tauchten um 1613 die Priester auf. Merkwürdigerweise schienen die Mayo die Missionare gut aufzunehmen. Schon bald gründete Pedro Méndez die erste Mission. Aus jesuitischen Quellen geht hervor, dass sich mehr als 3.000 Menschen innerhalb von 14 Tagen taufen ließen [!] – wobei der Erzähler dieser Geschichte gern Zeuge gewesen wäre. Was für eine Zeremonie war das? Welche Religion nahmen die Mayo an? Wer war der neue Gott und wie und in welcher Sprache wurde er ihnen erklärt? In 14 Tagen?

Schon bald begannen regional organisierte Mayo in sieben Dörfern missionarisch aktiv zu werden. Ihre Nachbarn, die Yaqui, betrachteten das Phänomen neugierig und schickten Delegationen (Spicer schreibt, dass sich etwa 100 Yaqui an den Erkundungsausflügen beteiligten). Nur vier Jahre später, 1617, tauchten am Ufer des Río Yaqui die ersten Jesuiten auf, Andrés Pérez de Rivas und Tomás Basilio. Laut Spicer, der seine Information auf jesuitische Quellen stützt, beeindruckten diese durch »ihre guten Absichten und ihre Spiritualität«. Tatsache ist, dass in den folgenden drei Jahren circa 30.000 Yaqui getauft wurden.

In den Legenden der Yaqui kam vor der Ankunft der Jesuiten ein Pfahl, der zu ihnen sprach, den aber niemand verstand. Schließlich gelang es ihnen, ihm ein paar verständliche Sätze zu entlocken: »Der uns taufen wird, kommt zu uns.« Die Jesuiten schenkten dem sprechenden Pfahl keine große Beachtung, doch ohne ihn hätten sie nicht so leicht zu den Yaqui vordringen können.

Um 1623 reorganisierten sich die Yaqui-Gemeinden unter dem Einfluss der Jesuiten. So schlossen sich die ursprünglich etwa 80 kleinen Dörfer zu zunächst elf und schließlich acht Dörfern zusammen, in denen sich jeweils eine Mission befand – mit Opata-Indigenen als Verwaltern: Vícam (Pfeilspitze), Pótam (Beutelratte oder Maulwurf); Bácum (gestautes Wasser), G(H)uiribis (Vogel), Ráhum (mit der Egge bearbeitetes Land), Benale (hispanisiert Belem) (Abhang), Tórim (Ratte) und Cócorit (Chilistrauch).

Als Gegenleistung dafür, dass sie sich ihrem Gott unterwarfen, zeigten sich die Jesuiten tolerant gegenüber dem Synkretismus religiöser Zeremonien, bei dem sich Elemente des katholischen Kultes mit Ritualen der Yaqui verbanden. Dass die drei Elemente der Yaqui-Weltanschauung, Himmel, innere Welt und Erde, oder Sonne, Mond und Sterne, ohne zu verschwinden in die Heilige Dreieinigkeit übertragen wurden – eine ziemlich regelwidrige Übertragung –, vermittelt eine gute Vorstellung davon, wie die Jesuiten agierten. Daher kommen die Kreuze, die im Zentrum der Dörfer das religiöse Panorama der Yaqui beherrschen, und zwar nicht nur eines, sondern drei. Und wenn manche sie als Anspielung auf die drei Kreuze von Golgotha sehen (Dismas und Gestas, die gekreuzigten Räuber, haben ebenfalls ihren Platz auf der Welt), sind sie für die Indigenen eine Referenz an Sonne, Mond und Venus. Und so spricht man fortan in der Welt der Yaqui von anderen Trilogien: von den drei Marias Jesus‘ (Mutter, Maria Magdalena und die Mutter des Kleophas), bis hin zu Mais, Wild und Peyote.

So wurde eine Welt außerordentlicher synkretistischer Komplexität geschaffen, die die Verschiedenheit der Yaqui und die starke Kraft ihrer Identität integriert und verstärkt. Die Taufe verhinderte oder veränderte nicht die insgeheime Verehrung von Quetzalcóatl, von dem es heißt, er sei der Gott der Yaqui, brachte ihnen aber den Gottesdienst bei, verbot das Opfern von Menschen und Tieren, verbannte Krieg, Diebstahl und Mord und verbot außerdem, dass die Opfergaben aus anderem als Blumen und Brot bestanden.

Wollte jemand die sonderbare religiöse, traumhafte (die Welt des Zaubers betritt man durch den Traum) und mythische Welt der Yaqui erklären, die aus der Fusion entstand und durch den Katholizismus mit einem Firnis überzogen wurde, so müsste man die Aussage eines von ihnen heranziehen: »Uns gefällt es so, weil es gut ist.«

Sängerinnen gehörten zu den Ritualen, der Tanz des Wildes und andere Jagdtänze, bei denen auch ihre Identifikation mit der Erde zelebriert wurde – doch wunderbarerweise nahmen nicht die Jäger die Rolle des Subjekts ein, sondern das Wild –, magische Tänze mit freier rhythmischer Interpretation.

Die Jesuiten gaben den Namen in der Cahita-Sprache zusätzlich katholische Namen, sodass die Dörfer vermutlich hießen: La Asunción de Ráhum, Santísima Trinidad de Pótam, Nuestra Señora de Vícam und so weiter – wenn auch die Yaqui diesen Wechsel offenbar ignorierten und die Umbenennung keine Früchte trug.

Einen tiefgreifenderen Wandel bewirkten die Beiträge der Jesuiten zur Ökonomie: der Anbau von Weizen und Apfelsinen, der Einsatz von Ochsen und Eseln, in geringerem Maß von Pferden und Rindern, und dazu kommen Werkzeuge aus Eisen, das Rad, der Pflug und die Arbeitswoche von sechs Tagen. Die Welt der Yaqui blühte auf durch die neuen Kenntnisse, die neuen Techniken für die traditionelle Jagd nach Wild, für das Sammeln von Honig, für den Gebrauch der Indigopflanze zum Färben und die Ausbeutung der Salinen.

Wahrscheinlich übten die Jesuiten auch Einfluss auf die Regierungsform aus, indem sie alte Traditionen mit moderneren mischten und sich auf die Dörfer stützten, die sie in Viertel aufteilten, die eng durch freundschaftliche Beziehungen verbunden waren und in denen es so etwas wie Versammlungen gab, die einen gobernador wählten.

173 Jahre lang hielt das an, was Margarita Nolasco als gewalttätige kulturelle Einmischung beschrieb und »jesuitische Intoleranz« nannte, für Cécile Gouy-Gilbert aber die virtuose Schranke war, die die Yaqui isoliert hielt und sie mit einem Schutzschild gegen die spanischen Lehnsherren und Ausbeuter von Bodenschätzen ausstattete.

Beides mag stimmen, aber 1767 vertrieb Karl III. die Jesuiten aus allen Gebieten der spanischen Kolonie, und am 14. Juli erließ Juan de Pineda, Gouverneur der Provinzen Sonora und Sinaloa, mit einiger Verspätung die entsprechenden Befehle, weil sich die Verfügungen aus Mexiko-Stadt verzögert hatten.

Mit der Vertreibung der Jesuiten aus Neu-Spanien verschwand der »Schutzschild«. Doch von dem intensiven Kontakt blieben die acht Dörfer, die Kollektivität des Landeigentums, eine blühende Landwirtschaft und eine synkretistische Version, die man nicht Katholizismus, sondern die neue Religion der Yaqui nennen könnte. Eine Religion, die eingehüllt in katholische Rituale von Missionaren und Nonnen, die es ab und zu dorthin verschlug, akzeptiert wurde und die die Sintflut, den Erzengel Gabriel, den Gründer der acht Dörfer, und einen Bogen im Himmel miteinander verschmolzen. So blieb eine komplexe Liturgie mit Tänzen, Festen und mit von Göttern bevölkerten Bergen. Alles auf den Anspruch auf das Territorium ausgerichtet. Wie José Velasco sagen sollte. »Yaqui und Territorium sind eins.«

In den folgenden 250 Jahren nach dem Verschwinden des »jesuitischen Schutzschilds« kam es zu mehr als 200 kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Yaqui und der spanischen Kolonie und später den ersten Regierungen des unabhängigen Mexikos, die unter den trügerischen Lichtern des Fortschritts und vereint in der Mentalität des Raubs nie den Willen der Yaqui nach Autonomie verstehen wollten.

Als Mexiko im Jahre 1821 unabhängig wurde, waren die Yaqui tatsächlich der vollen Überzeugung, dass ihre acht Dörfer entlang des Flusses von heiligen Propheten einschließlich des Erzengels Gabriel gegründet worden seien und dass das alles in einem »Testament« geschrieben stehe, das ihnen der König von Spanien übergeben würde, damit kein Zweifel bestünde, dass das Land ihnen gehörte, um kollektiv bearbeitet, statt abgetreten, aufgeteilt oder von anderen in Besitz genommen zu werden.

1825, 1826 und 1832 rief Juan Ignacio Juzcanea gegen die Invasionen und Plünderungen und für die Gründung einer indigenen Nation der Yaqui, Mayo und Opata zu den Waffen. Er wurde auch Juan de la Cruz Banderas oder Bandera genannt, weil er ein Leintuch trug, von dem er behauptete, Moctezuma persönlich habe es ihm gegeben.

Mit der Jungfrau von Guadalupe als Standarte unternahmen die Aufständischen von ihrer Basis in Ráhum aus ungefähr 2.000 Ausfälle und griffen die umliegenden Dörfer, Haziendas und Bergwerke innerhalb des Territoriums, das sie als ihr eigenes beanspruchten, an.

Schließlich kam es zu einem Abkommen mit der Regierung von Sonora, woraufhin Banderas sich zwar ergab, aber als capitán general eine bewaffnete Streitmacht auf seinem Territorium behielt. 1832 wurde das Abkommen gebrochen und im Januar 1833 wurde Banderas zusammen mit seinem Adjutanten, dem Opata Dolores Gutiérrez und weiteren elf Yaqui, Mayo und Opata hingerichtet.

Laut Troncoso beendete diese Niederlage den Krieg, doch die Flüsse blieben erfüllt von revolutionärem Geist und änderten in diesem Jahr und Monat, als würden sie auf Juan Ignacios Ermordung antworten, ihren Lauf. Im Januar 1833 führten große Regenfälle zu einem neuen Verlauf des Río Yaqui, der sein altes Flussbett zwischen Ráhum und Pótam zur großen Überraschung der Einheimischen verließ und sich ein neues suchte. Von den acht Dörfern befanden sich nun Bácum und Cócorit auf dem linken, Belem, Güírivis, Pótam, Ráhum, Tórim und Vícam auf dem rechten Ufer.

1841, als José Urrea Gouverneur von Sonora war, der Erfahrungen im Krieg mit den Apachen und dem Texaskrieg gemacht hatte (er war der einzige General, der den Anweisungen zur Kapitulation von Santa Anna nicht Folge leisten wollte), wurde davon gesprochen, das Gemeindeland der Yaqui zu verteilen und zu privatisieren.

1843 berichtete ein Spanier namens Vicente Calvo, der, bevor er nach Europa zurückkehrte, in Sonora ein Vermögen machen wollte, über seine Reise durch das Territorium. Naiv und rassistisch schrieb er: »Die Yaqui und Mayo [sind] von mittlerer Größe und schwachem Körperbau wegen der Ausschweifungen, denen sie sich hingeben. Sie sehen abstoßend und braungebrannt aus.« Jahre später sollte der US-amerikanische Journalist John Kenneth Turner, Autor von México bárbaro, sagen: »Die körperliche Entwicklung der Yaqui ist bewundernswert. Auf meinen Reisen durch Mexiko habe ich gelernt, sie auf den ersten Blick an ihren breiten Schultern, ihrer starken Brust, ihren kräftigen Beinen und ihrem gegerbten Gesicht zu erkennen. Der typische Yaqui ist fast ein Riese und von athletischer Rasse.« Und der Ingenieur Alfonso Fabila, Autor der ersten ernsthaften Studie über den Stamm in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, beschrieb sie als groß, kupferfarben, schwarzhaarig, mit einer mittleren Größe von 1,74 m bei den Männern und 1,65 m bei den Frauen.

Warum machte Calvo sie kleiner, schwächer und hässlicher? Und sagte weiter: »Die meisten von ihnen gehen gewöhnlich ohne Hemd und Hosen und bedecken ihre Geschlechtsteile mit einer Art grobem Leintuch als Unterhose, das sie Lendenschurz nennen.« Auch wenn er später mit diesem Widerwillen, der einen die Welt aus dem zerbrochenen Spiegel des Geldes betrachten lässt, zugibt, dies sei der Hitze geschuldet und dass »sie wirklich sehr arm sind«. Wobei er die wunderbaren Mäntel ignorierte, die die Yaqui-Frauen für den Winter webten.

Und setzte fort: »Rache ist ihr bevorzugtes und vorherrschendes Laster. Ihre Trägheit ist so groß, dass sie den größten Teil ihres Lebens damit verbringen, auf dem Boden zu liegen und vergorene Flüssigkeiten zu trinken.« Das Bild des Yaqui als Faulpelz sollte sich 50 Jahre später noch verstärken, als der gegen sie kämpfende Militärarzt Manuel Balbás notierte: »Der Yaqui arbeitet nur, wenn er es wirklich nicht vermeiden kann (…) das kommt von seinem trägen und faulen Charakter. Nur im Krieg ist er flink, tapfer und begeisterungsfähig.« Oberst Francisco de Paula Troncoso, der 1905 die wichtigste Studie über die Yaqui-Kriege vom Standpunkt der porfiristischen Armee aus erstellte, bezeichnete sie hingegen als große, unermüdliche Arbeiter, die Hitze und Kälte widerstehen: »Einer von diesen Indigenen kann am Tag die doppelte Arbeit eines Arbeiters der weißen Rasse leisten.«

Calvo fuhr fort: »Alle reden gleichzeitig (…), Streit und Ohrfeigen sind die unmittelbare Folge dieses Durcheinanders, und die Streitenden beißen sich förmlich, versetzen sich Fußtritte und reißen sich büschelweise Haare aus (…) sie sind äußerst rachsüchtig, während sie gleichzeitig niederträchtig und feige sind (…) diese Indios sind ebenso zu Dieben geworden wie die anderen Stämme, sie stehlen Kühe, Pferde und Ochsen (…) sind dem Spiel verfallen, weil es ihnen als eine erholsame Beschäftigung erscheint, die gut zu ihrer Faulheit und Trägheit passt (…) ihre Faulheit ist so groß, dass, wenn sie eine Tür öffnen, sie diese nie schließen.« Calvo wusste nicht oder wollte nicht wissen, dass die Türen in der Yaqui-Gemeinschaft nicht geschlossen wurden, weil sie weder Schlösser noch Schlüssel hatten, und zwar deshalb, weil sie sie nicht brauchten.

Diese Äußerung der Sitten, das Fehlen von Schlüsseln und Schlössern, verband sich mit etwas, das Calvo nicht sehen wollte, was Fabila aber notierte: Der Besitz ist kollektiv, jeder Einzelne kann säen, wo er will, solange er das Land nicht als sein eigenes beansprucht. Balbás, ein Militär ohne viel Gespür, der später an den Feldzügen gegen die Yaqui teilnehmen sollte, sagte: »Die Indios sind im Wesentlichen kommunistisch (…) alle sind arm [und] untereinander sind sie ziemlich großzügig.«

Doch kommen wir zu Alfonso Fabila zurück. Viele Jahre nach den hier erzählten Ereignissen sollte er in einer Studie im Auftrag von Lázaro Cárdenas sagen: »Ihre Wirtschaftsproduktion ist kommunitär sowohl bezüglich der Verteilung als auch des direkten Konsums. Es gibt eine kollektive Kontrolle und eine plebiszitäre Regierung, aber weder Privateigentum noch Sklaverei, Knechtschafts- oder Lohnverhältnis, weder Kapitalismus noch Zinsen oder Wucher, sie ist frei von ausgebeuteten und ausbeutenden Klassen.«

Dagegen fuhr Calvo in seinem rassistischen Wahn fort: »Wenn man sie im Voraus bezahlt, hören sie auf, die Arbeit zu erledigen (…) bevor sie sprechen, kratzen sie sich zuerst in den Haaren, und wenn es Frauen sind, am Oberschenkel (…) man darf ihnen keine Uhr oder Flinte überlassen, denn sie machen sie kaputt und können nur mit Stöcken und groben Gegenständen umgehen.«

Calvo hatte Mühe, das ABC der Ausbeutung zu begreifen: Ein Mensch ist stark, wenn er frei ist, er ist träge, wenn er versklavt ist und für andere arbeitet. Und da ihm diese halbwilden Indigenen nicht gefielen, beendete er seinen Sermon mit: »Der Gesang der Eingeborenen ist düster und melancholisch und von plumpen Instrumenten begleitet.«

Ganz im Gegenteil war die musikalische Welt der Yaqui reich an Instrumenten: Violine, Trommel, Flöte und die große Pauke wurden beim Weiden, beim Tanzen und selbst bei der Jagd gespielt.

Der Schlüssel liegt wohl in dem Satz: »Bevor die Yoris [die spanischen/mexikanischen Angreifer] kamen, feierten wir bessere Feste als heute.«

Doch das konnten Calvo und Seinesgleichen nicht verstehen.

2.

Pesqueira und El Médano

Intelligenter Blick, relativ jung (47 Jahre alt), kleiner Henri-IV.-Bart, der Richtung Ziegenbart ging, schütteres Haar und große Courage: Ignacio Pesqueira, der Gouverneur von Sonora 1867, war liberal, sogar sehr liberal, und natürlich verstand er seinen Staat als einen weiten Raum des Fortschritts, fern von Gottes Blick. Er verstand ihn, wie ihn die Kaziken verstehen, nicht wie Demokraten, denn so konnte man zugleich liberal und völlig autoritär sein. (Das war die Falle der siegreichen Juárez-Bewegung.) Er wurde 1820 in Arizpe geboren, damals Hauptstadt der Provinzen Sonora und Sinaloa, wuchs jedoch in Sevilla, Spanien, auf, wo er sich der fortschrittlichen Studentenbewegung anschloss. Mit 18 kehrte er nach Mexiko zurück und zog 1846 unter dem Befehl von General Urrea in den Krieg gegen die Gringos. In den letzten Dienstjahren des Generals López de Santa Anna wurde er Inspektor der nationalen Grenzgarden, lokaler Abgeordneter und Verfolger »rebellischer« Indigener; verwickelt in Aufstände und Gegenaufstände, wird er schließlich Gouverneur und schließt sich der liberalen Bewegung für die Verfassung von 1857 an.

Pesqueira war ein konsequenter Liberaler und hatte das Verdienst, den Vertrag von Präsident Ignacio Comonfort mit dem Schweizer Bankier und Börsenspekulant Jean-Baptiste Jecker nicht zu kennen, der sich damit die Brachflächen von Sonora sicherte. Als es zum konservativen Putsch kam, schloss sich Pesqueira erklärtermaßen Juárez’ Leuten an und kämpfte im Reformkrieg auf der Seite der Liberalen. Ende 1857 erhoben sich die Yaqui und Mayo als Antwort auf die häufigen Invasionen in ihr Territorium, gleichzeitig bekämpften konservative Anhänger von General Manuel María Gándara de Gortari die Reform. Pesqueira besiegte sie Anfang 1858. Sein größter Erfolg war der Feldzug von Sinaloa, der 1859 in der blutigen Einnahme von Mazatlán gipfelte.

Die Konflikte mit den Yaqui und Mayo gingen in der kurzen Zeit zwischen dem Reformkrieg und der französischen Intervention weiter. Pesqueira reagierte auf die Forderungen der Stämme brutal. So berichtet Spicer, dass 1861 »in der Umgebung von Tórim die Politik der verbrannten Erde betrieben wurde«, und Oswald Crawford erzählt, dass »Gouverneur Pesqueira 100 Pesos für jeden Skalp eines Yaqui geboten hat«. Im selben Jahr wurde Manuel Escalante, dem Präfekten von Hermosillo, von der Miliz eine Gruppe von mehr als 150 gefangenen Yaqui übergeben, zumeist Frauen und Kinder. Er schickte sie dem Präfekten von Altar, damit dieser sie dort als Bedienstete verteilte. Dass die Hausarbeiten in den kleinen Dörfern von Indigenen verrichtet wurden, war nicht unüblich, aber hier handelte es sich um entführte Yaqui, die man mehr oder weniger in die Sklaverei zwang.

Als die französische Intervention zum Projekt von Kaiser Maximilian I. wurde, entschied sich Pesqueira für die republikanische Sache und wies die Angebote des Kaisers zurück.

Für die Yaqui und Mayo war die Sache weniger kompliziert, sie standen einfach am Rande. Wie Spicer sagt, war der Krieg gegen das Kaiserreich »für die Yaqui nebensächlich«. Sie waren auf beiden Seiten zu finden: Juan Tanori, seit 1859 unter Waffen, als er die Gemeinde Batuc überfiel, um Gewehre zu erbeuten, kämpfte mit den Anhängern von Gándara und wurde 1866 von den Truppen Ángel Martínez’ füsiliert. Aber zum Ende des Krieges gegen das Kaiserreich war eine Kavallerie-Guerilla aus 100 Yaqui auf der Seite der Republik aktiv, angeführt von José María Leyva, genannt Cajeme, der während des Feldzugs in den Rang eines Hauptmanns aufstieg.

Mit dem Fall des Kaiserreichs und der Erschießung von Maximilian in Querétaro bot Pesqueira »entsprechend der Stimme meines Gewissens und aus Humanität« den Yaqui und Mayo eine Amnestie an, und die Stämme kapitulierten. Es begann die Restauration, der Wiederaufbau eines Landes, das jahrelang durch Bürgerkrieg und den Widerstand gegen das Kaiserreich verwüstet worden war.

In Sonora und vielen anderen Orten ist Fortschritt das Synonym für Kapitalismus. Er reitet das Pferd des Teufels, auch wenn er im Gewand der Moderne daherkommt, unter juristischem Mantel und ideologischer Maske: Das Gesetz über das Brachland erlaubte es, Land zur Besiedlung zu verkaufen, das die Regierung als »Brachland« definierte. Die Verfassung von 1857 besagte, dass das Land Individualeigentum sei und wenn die Yaqui Teil der Nation sein und sich dem Fortschritt anschließen wollten, müssten sie die Aufteilung ihres Landes akzeptieren: die Parzellierung, die Distribution eines Teiles davon unter ihnen als Individuen und die Verteilung des Restes an andere Staatsbürger. Wie Spicer schrieb, wurde »dieses von den Großgrundbesitzern favorisierte Rechtssystem mit der Aura des Heiligen versehen und mit Zivilisation gleichgesetzt, und zwar von denen, die den Gewinn machten«.

Der liberale Gouverneur beschloss, die Kolonisierung des Territoriums der Yaqui und Mayo zu fördern. Anfangs verlangte ein Viehzüchter aus San Luis Potosí namens Ignacio Gómez del Campo Konzessionen für Rinderfarmen am Ufer des Río Yaqui und des Río Mayo. Unter Berufung auf das Brachlandgesetz bewarb er sich für 25 Gebiete und erhielt 43.900 Hektar. Pesqueira gründete zudem eine Gesellschaft, der auch der Präfekt von Guaymas und zwei Chefs der lokalen Milizen angehörten, und ermöglichte Mexikanern und Ausländern den Kauf von Anteilen zu 100 Pesos. Kurz darauf bat er um ein staatliches Darlehen über 30.000 oder 40.000 Pesos, erhielt aber nur erbärmliche 600 an Bundeshilfe und versteigerte das Land, das er vom ehemaligen Anhänger des Kaisers, Manuel María Gándara, konfisziert hatte.

»Die Yaqui fangen wieder an zu kämpfen«, schrieben die Lokalzeitungen. Ramón Corral, eine zentrale Figur in der zukünftigen Geschichte, bestätigte: »Die Stämme erheben sich aus beliebigen Gründen.«

Am Río Mayo kam es zu einem Aufstand, bei dem der Kazike Matías getötet wurde, der auf der Seite der Regierung stand; in Santa Cruz wurde die Militärgarnison zerstört und der Militärkommandant von Bácum getötet. Pesqueira antwortete mit der Stationierung einer Truppe von 100 Mann in der Region von Guaymas, unter dem Kommando von Oberst Próspero Salazar Bustamante, und mit 400 weiteren unter dem Kommando von Präfekt Prado. Unter Pesqueiras persönlichem Befehl stieß General García Morales (Veteran der Kämpfe gegen das Kaiserreich) in einer zweiten Phase des Feldzugs ins Innere des Yaqui-Territoriums vor, von Guaymas und Cócorit aus in zwei Kolonnen vorrückend, die sich in El Médano in der Nähe von Pótam und der Küste vereinten.

Der Marsch auf El Médano artete in ein Massaker aus, wobei die Militärkolonnen auf nur schwachen Widerstand kleiner Gruppen stießen, deren größte nur 60 Kämpfer umfasste, mehrheitlich eher mit Pfeil und Bogen als mit Gewehren bewaffnet. Männer, Frauen und Kinder wurden gefangen genommen, die als Anführer Identifizierten erschossen und manchmal auch alle anderen. Vieh wurde beschlagnahmt, Nahrungsmittel wurden gestohlen, und sogar der äußerst parteiische Troncoso sollte dies als »erbarmungslosen Krieg« bezeichnen.

Die Hauptstadtpresse ignorierte das Thema weitgehend und berichtete nur ab und zu über Diebstähle in kleinen Dörfern – vergleichsweise unbedeutende Ereignisse in dem verwüsteten Land. Was sich in Sonora ereignete, schien offiziell niemanden zu interessieren.

Pesqueira musste 1868 wegen der bewaffneten Konflikte innerhalb des Staates die Operationen unterbrechen. Die Yaqui griffen die Garnisonen, wenn auch seltener, weiterhin an. Bis zu dieser Zeit lebten im Yaqui-Tal und den acht Dörfern nur 20 weiße bzw. Nicht-Yaqui-Familien. Die Invasion erfolgte von den Rändern des Territoriums aus.

Im Oktober richtete eine Überschwemmung des Río Yaqui und des Río Mayo große Schäden in den Dörfern an und verwüstete die Region.

Wie Edward Spicer schrieb, brachte »die Volksmythologie der Yaqui gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Erzählung hervor, alle Mexikaner seien aus von Gott zusammengekehrtem Müll gemacht. Bei den jährlichen Osterfeiern trugen viele Yaqui Masken bösartiger Wesen, die mexikanische Soldaten darstellen sollten (…), mit weißer Haut, großen Schnurrbärten und Mützen.«

3.

Die brennende Kirche

Alles, was bisher erzählt wurde, ist nur die Kurzfassung eines langen Prologs. Der eigentliche Beginn dieser Geschichte ist schrecklich. Der lang andauernde Volkskrieg begann mit einer in Brand gesetzten Kirche. Man muss sich nicht wundern: Die Geschichte Mexikos gründet sich auf Barbarei und Rechtsbruch, und insbesondere die Ereignisse, die ich nun erzählen werde, sollten für viele Jahre im kollektiven Gedächtnis der Yaqui überdauern.

In den ersten beiden Monaten des Jahres 1868 erfolgten weitere Angriffe der staatlichen Milizen von Sonora gegen die Yaqui. Nicht nur wurden Gruppen von Aufständischen verfolgt, sondern man begann auch mit der Beschlagnahmung von Vieh, unter dem Vorwand, ein Teil der Rinder sei von nahegelegenen Haziendas gestohlen worden. So kam es zwischen dem 8. und dem 10. Januar zu mehreren Kämpfen und am 12. Februar besiegten Truppen unter Oberst Salazar bei Cócorit eine Yaqui-Gruppe und hinterließen laut offiziellem Bericht 33 Tote.

Drei Tage später tauchten in der Umgebung von Bácum 600 Indigene (Männer, Frauen und Kinder) auf und baten um Frieden. Möglicherweise hatten sie mit der zuvor genannten Gruppe nichts zu tun, aber Oberst Próspero Salazar Bustamante, der unter Garnisonskommandant García Morales diente, nahm sie gefangen, weil er befürchtete, »sie kämen in böser Absicht«, und forderte sie auf, 300 Feuerwaffen abzuliefern. Die Gruppe übergab die 48, die sie mitführten, zumeist Zündfunkengewehre und minderwertige Flinten, und Salazar Bustamante ließ 150 Gefangene frei. Drei Tage später, am 18. Februar, marschierte er mit 450 Gefangenen in Bácum ein, sperrte sie in der Kirche ein und erklärte sie zu Kriegsgefangenen.

Die Artillerie umzingelte die Kirche, der Oberst wählte aufs Geratewohl zehn Gefangene aus, beschuldigte sie, die Anführer zu sein, und drohte, sie zu erschießen, falls jemand zu fliehen versuchte oder sie die Feuerwaffen nicht abgaben, die sie anscheinend versteckt hielten.

Unter dem Vorwand, ein Wachtposten sei attackiert worden, wurden die Geiseln um halb zehn Uhr nachts erschossen. In den darauf folgenden Stunden schossen einige Soldaten durch die Fenster der Kirche, und ein Feuer brach aus. Die Situation war völlig chaotisch. Die Indigenen brachen die Tür auf und die gegenüber dem Eingang postierte Artillerie ließ mehrere Salven auf die unbewaffnete Menge niedergehen. Vor der Kirche blieben zwischen 70 und 120 Leichen zurück und die übrigen Gefangenen, viele von ihnen verletzt, flohen in die Umgebung des Ortes.

Raquel Padilla erzählt, dass vier Yaqui bei der Flucht aus der Kirche in einem Bündel ein Bild von Nuestra Señora del Camino mitnehmen konnten, das sie in einer Höhle in der Sierra del Bacatete versteckten. An einem Ort, der mehr als 150 Jahre geheimgehalten werden konnte, obwohl das Bild jedes Jahr am Abend vor dem Fest der Schutzpatronin wieder in die Kirche transportiert wurde.

In der offiziellen Version, die gegenüber der Presse verkündet und in mehreren Militärberichten verbreitet wurde, hieß es, obwohl der Vorfall nie untersucht wurde, »man könne den Yaqui nicht trauen«, weil sie die Waffen nicht übergeben und die Kirche angezündet hätten, um zu fliehen. Doch die Nachricht vom Massaker ging durch die Gemeinden und es wurde erzählt, wie die Armee das Feuer legte, um alle zu töten.

Ein Gedicht, das bis heute zirkuliert, lautet:

Der Yori wird gehasst,

denn er hat unsere Väter getötet,

unsere Großväter, unsere Brüder

und unsere Verwandten.

Der Yori ist derjenige,

der uns immer geschadet hat mit Krieg,

uns das Land genommen hat,

die Ernte, das Vieh, die Weiden und das Holz;

uns jeder Art von Folter und Qual unterzog.

Das Wort Yori bezeichnet alle Auswärtigen: die Fremden, Weißen, Kreolen, Mestizen, Angelsachsen, Europäer. Yori: »der nicht respektiert«, im Gegensatz zum Wort yoreme, das die Dörfer an den Ufern des Yaqui und des Mayo bezeichnet und das bedeutet »das Volk, das die Tradition respektiert«. Ein dritter Begriff sollte für die Indigenen benutzt werden, die ihre Wurzeln negieren, die Verräter, die Kollaborateure. Diese wurden als torocoyori bezeichnet: »der die Tradition negiert«.

In den folgenden fünf Jahren sanken die Anzahl der Yaqui-Rebellen und ebenso ihre Aktivitäten. Gouverneur Pesqueira forderte »eine vorsichtige Besiedlung des wunderbaren Landes am Río Yaqui und Río Mayo, ohne bei den Stämmen, die es bewohnen, Unruhe zu schaffen«. Er sah darin eine hervorragende Möglichkeit, die kapitalistische Wirtschaft zu entwickeln, die durch das Fehlen der Eisenbahn und die dürftigen Bergwerksaktivitäten in der Region gehemmt wurde.

1873 verabschiedeten die Gesetzgebungsorgane von Sonora eine Verfassung, in der die Staatsbürgerschaft der Yaqui annulliert wurde. Yaqui und Mayo waren keine Mexikaner mehr: »Die umherziehenden Stämme und die am Río Yaqui und Río Mayo genießen nicht mehr die staatsbürgerlichen Rechte von Sonora, solange sie die anormale Organisation bewahren, die sie heute in ihren Weilern oder Dörfern haben. Aber die Individuen dieser Stämme, die in staatlich organisierten Siedlungen wohnen, haben ausdrücklich das Recht auf diese Staatsbürgerschaft.« Zynismus pur, man hatte sie auf ihrem eigenen Land zu Ausländern erklärt.

4.

Cajeme

1874 schritt Gouverneur Pesqueira, dessen Respektlosigkeit gegenüber den indigenen Gemeinden seines Bundesstaats keine Grenzen kannte, zu einer ungewöhnlichen Ernennung, auch wenn sie sich innerhalb der gültigen Rechtsordnung bewegte: Er übertrug José María Bonifacio Leyva Pérez, einem Offizier der Yaqui-Kavallerie, die unter seinem Befehl gegen Kaiser Maximilian gekämpft hatte, als alcalde mayor die Zuständigkeit für die Yaqui- und Mayo-Territorien. Der Sinn der Ernennung war durchsichtig, »damit der Keil passt, muss er aus demselben Holz sein« (wie Ramón Corral, der zukünftige Gouverneur von Sonora und Vizepräsident Mexikos sagen sollte). Ein Yaqui als Beamter, der mit den Yaqui verhandelt, aber ein Yaqui, der in der mexikanischen Armee ausgebildet wurde.

Leyva war in der Yaqui-Welt bekannt als Cajeme, »der nicht trinkt«. Es gibt ein halbes Dutzend Versionen über den Ursprung seines Spitznamens, der bald zu seinem Kriegsnamen wurde. Die einen sagen, dass er keinen Alkohol trank, andere, dass er nur einmal am Tag Wasser trank, und zwar um vier Uhr nachmittags. Wieder andere meinen, dass er kein Abstinenzler, sondern aus Angst, vergiftet zu werden, beim Trinken sehr vorsichtig war.

Cajeme war etwa 35 Jahre alt und im Dorf Pitic (bei den Yaqui als Pesou bekannt), das sich bald Hermosillo nannte, geboren, laut Taufregister von 1837 am 14. Mai 1835, oder 1842 laut New York Times, die sich ebenfalls mit ihm beschäftigen sollte. Seine Eltern waren Yaqui, Fernando (von manchen Francisco oder Pantaleón genannt) Leyva aus Huírivis, und Juana Pérez aus Pótam (von der Times Hilaria Buitimea getauft). Aus diesem Nebel, der durch widersprüchliche Berichte mit konfusen Daten über die Helden des einfachen Volks erzeugt wurde, sollten die Biografen herausdestillieren, dass die Familie die ersten Jahre in den Flussdörfern Bácum oder Ráhum wohnte, und er in Navojoa von einem italienischen Missionar namens Romanani getauft worden war.

Alle, die von ihm gesprochen haben, erzählen, dass Cajeme 1849 während des Goldrauschs von seinem Vater zum Arbeiten nach Kalifornien mitgenommen wurde, und José María Leyva erinnerte sich Jahre später, dass eine Gruppe von Gringos versucht hatte, den Mexikanern etwas Gold abzunehmen, und diese die Waffen zogen, doch der Vorfall endete in einer Verhandlung. Vater und Sohn kehrten an den Río Yaqui zurück, ohne reich geworden zu sein, aber der Junge sprach nun etwas Englisch. Mit 16 Jahren erhielt er Unterricht in Guaymas bei Präfekt Cayetano Navarro, was eine große Ausnahme für einen Yaqui-Jugendlichen darstellte und für seine Familie mit großen Opfern verbunden gewesen sein muss. Es heißt, er habe sich 1853 einem Bataillon der Miliz angeschlossen, um die Invasion von Graf Raousset-Boulbon zu bekämpfen. Mit 18 Jahren konnte er lesen, schreiben und etwas Arithmetik und ging nach Tepic, wo er Schmiedelehrling wurde. Er wurde zum Militärdienst eingezogen und diente zu Beginn des Reformkriegs im Bataillon von San Blas, doch nach drei Monaten desertierte er. Er arbeitete als Bergarbeiter in El Motaje in der Nähe von Acaponeta. Wegen seiner Flucht aus dem Militärdienst festgenommen, wurde er von Ramón Corral gerettet, den er zuvor kennengelernt hatte.

Er reiste nach Mazatlán und trat als Freiwilliger in die Streitkräfte von Ramón Corona ein, der für die Reform und gegen die Konservativen kämpfte. Es ist seltsam, dass er, als er zum Militärdienst eingezogen und zum Kämpfen gezwungen wurde, desertierte, um sich dann als Freiwilliger zu melden. 1859 gehörte er zum Bataillon von Sonora, in dem es weitere Indigene der Pima, Opata und Yaqui gab und das den reaktionären General José Inguanzo besiegte.

José María Leyva heiratete zum ersten Mal María Salgado Ramires im Rahmen einer Yaqui-Zeremonie. Eine Ehe, die in den Kirchenregistern nicht auftaucht. José und María bekamen zwei Kinder, die in Hermosillo geboren wurden: 1863 Sotero Emiliano und 1866 Victoria.

Blieb er während dieser ganzen Jahre in der mexikanischen Armee? Es heißt, obwohl wenig wahrscheinlich, er habe der Regierung als KavallerieHauptmann gedient. Troncoso erzählt, er sei als Sergeant im Bataillon von Sonora im Kessel von Querétaro gewesen, wo 1867 dem Kaiserreich das Genick gebrochen wurde. Doch Corral schrieb in einer weitaus glaubwürdigeren Version, dass er als Artilleriegefreiter entlassen wurde, als die Sonorenser ihren Feldzug in Guaymas beendeten. 1867 und 1868 bekämpfte er Yaqui-Gruppen (als Chef einer kleinen Kavallerie-Einheit), und Corral betont, dass es eine Zeit brutaler Kämpfe gegen die Yaqui war, wobei Cajeme als Befehlshaber einer Schwadron von 100 Männern gegen die Seinen kämpfte, ebenso wie 1873 gegen den Aufstand von Conant.

Die New York Times fügte dieser bewegten Biografie hinzu, dass er in Álamos für J.R. Bours bei der Eisenbahn arbeitete, wo er einen Mann namens Abraham Jolliman erstach und floh. Sollte dies stimmen, so wurde er deswegen jedenfalls nicht verfolgt.

Ramón Corral, von dem im weiteren Verlauf dieser Geschichte des Öfteren die Rede sein wird, beschrieb Cajeme als »einen Mann mittlerer Statur, schlank, aber nicht mager, mit einem gewitzten Lächeln auf einem ungeheuren Mund, mit sympathischer Ausstrahlung, sanftmütig und kommunikativ wie nur wenige Indios«, und attestiert ihm ein »erstaunliches Gedächtnis«.

Ein Jahre später aufgenommenes Foto zeigt ihn lächelnd mit einem Hut aus Sinaloa mit schmaler Krempe und einem kleinen schrägen Schnurrbart à la Juan Diego. Das Foto wirkt weder imposant noch bedrohlich, aber Fotos können täuschen.