19,99 €

Mehr erfahren.

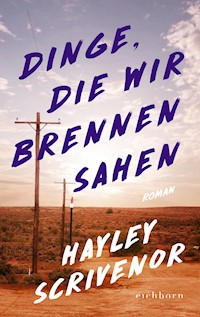

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein sengend heißer Freitagnachmittag in Durton, einer Kleinstadt im ländlichen Australien: Ronnie und Esther, beste Freundinnen, fahren gemeinsam nach der Schule nach Hause - doch nur Ronnie kommt schließlich dort an. Die zwölfjährige Esther bleibt zunächst verschwunden, eine groß angelegte Suche beginnt - bis wenige Tage später ihre Leiche gefunden wird. Was ist geschehen?

Die kleinstädtische Gemeinschaft kämpft mit Trauer und Schrecken ob des Verlusts - und mit gegenseitigen Verdächtigungen, die nicht lange auf sich warten lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Wir

Ronnie

Sarah

Lewis

Wir

Constance

Ronnie

Sarah

Wir

Lewis

Constance

Sarah

Wir

Ronnie

Lewis

Sarah

Wir

Ronnie

Sarah

Lewis

Wir

Constance

Sarah

Ronnie

Sarah

Lewis

Wir

Constance

Ronnie

Wir

Sarah

Wir

Constance

Sarah

Ronnie

Lewis

Ronnie

Wir

Danksagung

Über das Buch

Ein sengend heißer Freitagnachmittag in Durton, einer Kleinstadt im ländlichen Australien: Ronnie und Esther, beste Freundinnen, fahren gemeinsam nach der Schule nach Hause – doch nur Ronnie kommt schließlich dort an. Die zwölfjährige Esther bleibt zunächst verschwunden, eine groß angelegte Suche beginnt – bis wenige Tage später ihre Leiche gefunden wird. Was ist geschehen? Die kleinstädtische Gemeinschaft kämpft mit Trauer und Schrecken ob des Verlusts – und mit gegenseitigen Verdächtigungen, die nicht lange auf sich warten lassen.

Über die Autorin

Hayley Scrivenor leitete zuletzt das Wollongong Writers Festival und stammt aus einer Kleinstadt. Heute lebt sie in der Region des Dharawal-Stamms und schreibt darüber. Sie hat an der University of Wollongong in New South Wales ihren Doktor in Kreativem Schreiben gemacht. Dinge, die wir brennen sahen ist ihr erster Roman. Eine frühere Textfassung stand auf der Shortlist für den Penguin Literary Prize und gewann den Kill Your Darlings Unpublished Manuscript Award.

Hayley Scrivenor

Roman

Übersetzung aus dem Englischen von Andrea O’Brien

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Eichborn Verlag

Titel der australischen Originalausgabe:»Dirt Town«

Für die Originalausgabe:Copyright © 2022 by Hayley Scrivenor

Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Anna Valerius, KölnUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleEinband-/Umschlagmotiv: © shutterstock: Taras Vyshnya | Yuriy KulikeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-4264-1

luebbe.delesejury.de

Für meine Mutter Danina. Meine Nummer eins, für immer.Und für Daniel, der mir Mut gemacht hat.Für uns alle, und unsere Katastrophen.Und für diejenigen, die sie nicht überleben.

WIR

Dienstag, 4. Dezember 2001

Wir warteten, dass sich alles fügte.

Es war noch dunkel. Aber das kümmerte uns nicht, wir fanden uns auch ohne Sonne zurecht. Um uns herum derselbe alte Dreck, hier und da trockenes Gras, derselbe Wassertrog aus Zement mit den rostigen Ringabdrücken am Zaun, die gleichen Schmuckzypressen in den Gärten unserer Familien. Die Landschaft war uns vertraut. Wir erkannten die Stelle am Geruch. Er rammte sich wie ein verdrilltes Taschentuch in unsere Nasen und Kehlen, stach so tief hinein, dass es wehtat. Es war der Gestank von toten Lämmern, die in der Sonne vor sich hin faulen.

Bei jedem Lenkmanöver, das der Mann im Pick-up machte, spannte die Wundnaht an seinem Arm. Von der erhöhten Sitzposition im Fahrzeug aus war das Farmhaus nur ein verschmierter Fleck in der Ferne. Die Sonne kroch gerade über den Horizont, der Mann war lange weg gewesen, und jetzt inspizierte er die Zäune seiner Farm. Wäre er nur einen Meter näher am Zaun entlanggefahren – bei der Größe seines Grundstücks war ein Meter gar nichts –, hätte er die Stelle nie gefunden. Aber sein Pick-up sackte leicht ein, weil der Boden an dieser Stelle weicher war. Und als er in der geöffneten Fahrertür stand, schlug ihm der Geruch entgegen, genau wie zuvor uns. Er ging nach hinten und schnappte sich die Schaufel von der Ladefläche. Wir Kinder hörten alles, sahen alles. Das Keuchen des Mannes, nur unterbrochen vom scharfen Geräusch der Schaufel, wenn sie auf die Erde traf. Wir beobachteten sein schmerzverzerrtes Gesicht. Wir registrierten die Anspannung in seinen Schultern, als er schließlich auf etwas Hartes stieß, nicht Erde, nicht Wurzel. Wir sahen, wie er in die Hocke ging, um mit einer Hand die Erde wegzuwischen, mit den Fingern das glänzend schwarze Plastik zu betasten. Vier Tage war es her, seit irgendjemand – auch wir – Esther Bianchi gesehen hatte.

Die Sonne stand nun hoch am Himmel. Dem Mann lief der Schweiß herunter, tropfte ihm in die Augen. Wir sahen ihn blinzeln. Er trat zurück, fegte mit der Schaufel die Erde vom Rand des Lochs. Das Bündel lag nur ein paar Zentimeter tief begraben, es war viel länger als breit. Das glitschige Plastik ließ sich schlecht packen.

Später sollte die Polizei den Mann zurechtweisen, weil er die Leiche bewegt hatte. Beim ersten Verdacht hätte er sie alarmieren sollen.

»Und was, wenn es nur ein totes Kalb gewesen wär? Dann hätt ich euch umsonst angerufen, und ihr wärt wegen nichts gekommen«, sollte sich der Mann verteidigen, die Brauen weit hochgezogen.

Wieso sollte man ein totes Kalb in Plastik wickeln?, würde sich die Polizistin in Gedanken fragen.

Der Mann benutzte jetzt seinen unverletzten Arm und zerrte mit der Hand an dem Bündel, das die Erde so plötzlich freigab, dass er rückwärtsstolperte und fiel, die Knie verdreht. Er robbte weg, die Wundnaht dehnte sich weit, greller Schmerz durchfuhr ihn. Rasch rappelte er sich wieder auf und richtete den Blick auf das ferne Haus, bevor er erneut auf die Grube zutrat. Der Mann öffnete die Plastikplane, ignorierte den Schmerz in seinem Arm, den Gestank, der ihn würgen ließ. Als der Inhalt zum Vorschein kam, wandte er sich ab und schlug sich die Hand vor den Mund.

Was bedeutet das alles? Im Moment können wir nur berichten, dass wir da waren, dass wir gesehen haben, wie das Blut den Ärmel des Mannes durchtränkte, als er vor Esther Bianchis Leiche zurückwich und sich umsah, als läge die Antwort irgendwo auf dem offenen Feld.

RONNIE

Freitag, 30. November 2001

Einmal hat Esther mich so durchgekitzelt, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Wir waren bei ihr, hinten im Garten.

»Hör auf, Esther!«, flehte ich und musste immer weiterlachen, obwohl es wehtat.

»Kein Erbarmen!«, rief sie.

Sie war immer der Bösewicht, wenn wir spielten, diejenige, die die Geschichte vorantrieb, während ich mich noch mit Kleinigkeiten aufhielt. Wir waren acht Jahre alt.

Ich war in den Dreck gefallen, Esther saß auf mir. Das ist nun schon viele Jahre her, aber ich erinnere mich an den Lachschmerz, wie er anschwoll, wenn sie mir den Finger in den weichen Bauch bohrte. Es zog sich ewig hin, wie wenn man nach dem Sprung ins Schwimmerbecken ins Wasser taucht und wartet und wartet, dass man endlich den Boden erreicht, damit man sich wieder nach oben abstoßen kann. Ich sah, wie sich die Nässe über meine Sporthose ausbreitete, bevor ich es spürte. Esther sah es auch. Auf dem Hintern rutschte ich von ihr weg. Ich war zu alt, um mir in die Hose zu machen.

Was sie dann tat, werde ich nie vergessen. Sie stand einfach auf und trat einen Schritt zurück. Ich erwartete, dass sie loskreischen oder mich auslachen würde. Stattdessen sah ich eine goldgelbe Flüssigkeit, sie rann unter dem Saum ihres Netball-Rocks hervor und lief an der Innenseite ihres langen Beins herunter. Ihre weiße Haut war zerschrammt, von lauter kleinen violetten und braunen Flecken übersät wie das Hinterteil eines Apfelschimmels. Die weißen Schulsocken verfärbten sich, im Nu sahen sie aus wie die Küchengardinen: butterblumengelb.

Grinsend schnappte sie sich den Gartenschlauch, drehte den Hahn voll auf und lenkte den Strahl mit den Fingern ab, sodass er mich mit voller Wucht erwischte. Ich versuchte, ihr den Schlauch wegzunehmen, wir rauften und kreischten laut. Meine Verlegenheit wurde einfach abgewaschen, winzige Insekten tanzten über der immer größer werdenden Wasserlache, bevor sie in den Boden sickerte.

Esthers Mum Constance bestand kopfschüttelnd darauf, dass wir uns an der Hintertür auszogen. Sie gab mir eine ihrer Blusen für den Heimweg. Sie war so lang, dass sie mir über die Knie reichte, wie ein Kleid, und darunter trug ich keine Unterhose. Constance hatte offenbar nicht daran gedacht, mir eine von Esther zu leihen, ich hatte sie auch nicht darum gebeten. Esthers Vater fuhr mich in seinem Pick-up heim. Ich erinnere mich noch an das angenehme Schaudern, das mich damals überlief, nur die zarte weiße Baumwolle zwischen mir und dem Rücksitz. Ich fand es toll, heimgefahren zu werden von Steven, wie ich ihn nennen durfte. Wenn ich mit ihm allein war, konnte ich so tun, als wäre ich seine Tochter und wir wären unterwegs irgendwohin. Er redete nie viel, schien mir aber gern zuzuhören. Ich hätte so gut wie alles getan, um ihn zum Lachen zu bringen. Meiner Mutter konnte ich nicht gestehen, wie sehr ich ihn mochte. Sie verkrampfte sich schon, wenn ich sie nach meinem Vater fragte. Auch das war eine Sache, die Esther erreicht hatte und ich nicht schaffen konnte – sie hatte einen Vater –, aber ich war nicht neidisch. Sie verdiente einen Dad, der stark war, der sie in der Luft herumwirbelte. Einen Dad, der sie so sehr liebte wie ich.

Meine beste Freundin trug ihren Namen – Esther – wie eine kühne Königin, die ihre Krone schief auf dem Kopf hat. Mich nannte sie immer nur Ronnie, weil der Name, auf den man mich getauft hatte, nicht zu mir passte. Das glamouröse, erwachsene Ve-ro-ni-ca hatte nichts mit mir zu tun. Wir waren zwölf Jahre alt, als sie verschwand. Ich war rechthaberisch und ziemlich stämmig, kleiner als Esther, aber fest entschlossen, die Spielregeln zu bestimmen und die Rollen zu verteilen, wenn wir in den Schulpausen Power Rangers spielten. Wollten die anderen Kinder nicht mitmachen, stapfte ich wutschnaubend davon. Bei Esther setzte ich meinen Dickkopf allerdings nur selten durch, es war eher so, dass ich aussprach, was sie bereits beschlossen hatte. Oft stürmte sie mit herausgestreckter Zunge ins Zimmer, machte einen Satz und landete wie ein Frosch mit angewinkelten Knien und gespreizten Beinen vor mir. Dann verdrehte sie die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war, rief lauthals »Rah!« und sauste wieder hinaus. Ich brauchte Aufmerksamkeit, Esther nicht, jedenfalls nicht wie ich, und vermutlich fühlte ich mich deshalb zu ihr hingezogen.

Es war kein Wunder, dass Esthers Mum glaubte, ich hätte einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter. Aber alles Vorlaute und Alberne ging von Esther aus. Manchmal musste ich sie nur ansehen – aus dem Augenwinkel im Klassenzimmer, in der Umkleide unseres Schwimmbads, wenn ich ihr an den niedrigen Tischen im Kindergarten gegenübersaß –, um draufloszukichern. Wir lachten ständig, und ich lief ihr ständig hinterher, obwohl ich versuchte, wie die Anführerin zu wirken.

An jenem Freitagnachmittag im November, dem Tag, an dem Esther verschwand, sollte ich eigentlich am Schreibtisch in meinem Zimmer sitzen und Hausaufgaben machen. Freitags hatten wir schon um halb drei Schule aus, und Mum wollte immer, dass ich die Aufgaben vor dem Wochenende erledigte. Wir mussten Poster zu einem Land in Südamerika basteln, und ich hatte mir Peru geschnappt. Um ein Haar hätte es nicht geklappt, weil eine von den Addison-Zwillingen es sich unter den Nagel reißen wollte, obwohl alle wussten, wie toll ich Lamas fand. Auf sämtlichen meiner Schulbücher klebten Lamabilder. Aber jetzt, als ich eines davon mit dem Bleistift zeichnen wollte, kriegte ich es nicht hin. Mein Lama schielte, und die Beine sahen aus wie Baumstämme, obwohl ich es akribisch aus den alten Ausgaben von National Geographic abmalte, die Mum aus dem Zeitschriftenladen neben ihrer Arbeit mitgebracht hatte. Unser dicker getigerter Kater Flea wand sich um die Stuhlbeine. Ich schob das Heft unter das Poster, aber das Papier war zu dick, um das Lamabild abzupausen. Also gab ich mich geschlagen und beschloss, mir stattdessen Instantnudeln aus der Küche zu holen.

Flea schoss unter dem Stuhl hervor und war schon halb aus der Tür, bevor ich sie ganz geöffnet hatte. Wie ein geölter Blitz sauste er durch den Flur in die Küche. Eigentlich hieß er Mr Mistoffelees, aber als ich klein war, hatte ich immer nur »Flea« herausbekommen, und diese Kurzform war ihm geblieben. Mum stand mit dem Rücken zu mir neben dem Wandtelefon, den weißen Hörer am Ohr. Ich tappte barfuß auf sie zu, Flea stolzierte voraus, ohne mich aus den Augen zu lassen.

»Ist Esther mit dir aus der Schule nach Hause gelaufen?«, fragte Mum, die Hand auf der Muschel.

»Klaro.« Ich schob mich an ihr vorbei zur Spüle, nahm ein Glas aus dem Gestell und füllte es mit Wasser.

»Welchen Weg habt ihr genommen?«

»An der Kirche vorbei.« Wie sollte ich mir so unbemerkt die Nudeln aus dem Schrank holen?

»Und dann habt ihr euch getrennt?«

»Genau.« In der Obstschale lagen glänzende Äpfel. Wenn ich Mum sagte, dass ich Hunger hatte, würde ich einen davon essen müssen. Lebensmittel waren teuer. Besonders frisches Obst. Manchmal trank Mum selbst den ganzen Tag lang nur Tee und aß nichts außer Minzplättchen, aber ich sollte unbedingt »gesund« essen.

Mum war ungeduldig, die Muschel hatte sie immer noch abgedeckt. »In welche Richtung ist sie weitergegangen?«

»Nach links. An der Kirche geht sie immer links.« Ich leerte das Glas.

Mum sah mich unverwandt an. »Veronica Elizabeth Thompson, sagst du die Wahrheit?«

Ich trat von einem Bein aufs andere. Früher hatte ich geglaubt, Elizabeth sei ein Wort, das »jetzt hab ich dich erwischt!« bedeutete und an jeden Namen angehängt werden konnte. Ich probierte es an meinem Cousin aus, nachdem er mir auf der alljährlichen Ostereiersuche auf Pops Farm ein Ei aus dem Korb gemopst hatte. Die ganze Familie hatte sich über mich kaputtgelacht.

Ich spülte mein Glas aus. »Ich schwöre!«, sagte ich, trocknete es ab und ging zum Schrank.

Mum sagte nichts, ließ ihr Schweigen für sich wirken und schob sich das rote Haar hinters Ohr. Meine Mutter hatte keinen zweiten Namen, sie war einfach Evelyn Thompson. In ihrer Familie hatten komischerweise nur die Jungen Doppelnamen bekommen. Ihr Bruder Peter hieß außerdem noch Reginald, aber das war kein Name, sondern eine Strafe. Als ich erfuhr, was man meinem Lieblingsonkel da angetan hatte, war ich völlig entrüstet gewesen. Flea rieb sich an Mums Bein, aber sie sah nicht einmal hin. An jedem anderen Nachmittag hätte sie ihn auf den Arm genommen und mit Kosenamen überhäuft, ihn Flauschmonster und mein vierbeiniges Kind genannt. Oder sie hätte mich mit gespieltem Schrecken angesehen, die Hand auf der Brust, weil ich freiwillig abgetrocknet hatte. Stattdessen drehte sie sich von mir weg und murmelte etwas Unverständliches in den Hörer.

Nachdem ich das Glas in den Schrank gestellt hatte, schlich ich zurück in mein Zimmer, ein Tütchen Mamee Instantnudeln im Unterhosenbund versteckt.

Meine Erinnerungen an Esther sind untrennbar miteinander verbunden, wie die Waggons eines Zugs, deren Kupplungen verschweißt sind. Jede Erinnerung zieht eine weitere nach sich, und noch eine, in einer langen, ratternden Reihe. Esther war immer da, seit meiner frühesten Kindheit, wichtig und alltäglich zugleich, wie das Haus, in dem man aufwächst. Ihr Dad wurde in Durton geboren wie meine Mum, aber seine Familie war nicht mit meiner verwandt, den Thompsons – leicht zu erkennen am roten Haar. Sie war auch weder mit den reichen Rutherfords verwandt noch mit den geizigen McFarlanes. Es gab ein paar andere Bianchis – allen gemeinsam waren die italienischen Wurzeln –, aber die waren älter, und ihre Kinder hatten Durton bereits verlassen. Esther und ich, wir waren beide Einzelkinder, an unserer Schule war das etwas ganz Besonderes. Sogar Lewis galt als ungewöhnlich, weil er nur einen Bruder hatte. Im Gegensatz zu Esther genoss ich meine Geschwisterlosigkeit. Hättest du gern ein Brüderchen oder ein Schwesterchen?, hatte Mum mich einmal gefragt. Nein, danke, hatte ich geantwortet. So höflich, als hätte ich meiner Tochter ein Gurkensandwich angeboten, erzählte Mum gern lachend.

Esther hätte am liebsten vier oder fünf Geschwister gehabt oder zumindest einen Haufen Cousins und Cousinen, so wie ich. (Wäre es so gewesen, hätten die sie an jenem Tag nach Hause begleitet.) Ich brauchte und wollte immer nur sie und sonst niemanden.

Beim Abendessen sprach Mum nicht viel, sie nervte mich nicht mal damit, dass ich meinen Mais aufessen solle. Bei Mais musste ich immer an Alienzähne denken. Ich wartete darauf, den Tisch verlassen zu dürfen.

»Esther ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen«, sagte Mum plötzlich.

Ich hatte den Stuhl bereits zurückgeschoben. Die Sonne stand noch am Himmel, obwohl es schon nach sechs war. Esthers Mum drehte sicher gerade durch.

»Ronnie, hat sie dir sicher nichts erzählt? Vielleicht, dass sie nach der Schule noch etwas unternehmen oder auf dem Heimweg noch woanders hinwollte? Wollte sie ins Freibad? Oder spazieren gehen?«

Im Freibad waren wir am Tag zuvor gewesen, aber freitags gingen wir nie dorthin. Und dieser Nachmittag war brüllend heiß gewesen, nur ein Idiot hätte freiwillig einen Schritt mehr gemacht als nötig. Außerdem ging Esthers Dad immer mit.

Wir waren mit einer Horde Sechstklässlerinnen aus der Schule gestürmt. Was hatte Esther zu mir gesagt, bevor sich unsere Wege trennten? Bis dann, nahm ich an. Hatte sie sich noch mal umgedreht, um zu winken? Oder ich mich?

Esther hatte nicht am Volleyball teilgenommen an diesem Tag, weil sie ihre Turnschuhe vergessen hatte. Ich hätte mich darüber gefreut, aber sie saß traurig auf der Bank, den Kopf in die Hände gestützt, und sah uns sehnsüchtig zu. Nachdem wir uns getrennt hatten, nahm ich mir vor, beim nächsten Schulsporttag auch in Straßenschuhen aufzutauchen.

»Sie ist einfach nach Hause gegangen.« Ich trat wieder und wieder gegen die Holzlatte unter dem Tisch. »Wie immer.« Mum schien auf weitere Einzelheiten zu warten. »Ich habe ihr gewinkt, sie hat zurückgewinkt.« Während ich es sagte, verankerte sich das Bild in meiner Erinnerung. Das Winken, schwach, aber sichtbar, wie die Umrisse einer abgepausten Zeichnung.

Mein Blick fiel auf die Stehlampe in der Wohnzimmerecke. Ich wusste, was ich mit der Lamazeichnung machen würde. Das Heft mit dem Poster gegen die Stehlampe halten. Wenn das Licht von hinten kam, würde das Bild durch die Pappe hindurchscheinen. Es würde so super aussehen, dass alle mein Poster für das beste halten würden! Ich überlegte fieberhaft, wie ich mein Schummeln vertuschen könnte. Wenn jemand fragt, ob ich das Lama abgepaust habe, muss ich ehrlich sein, aber wenn ich einfach sage, ich hab’s selbst gemalt, dann ist das nicht gelogen, oder?

Mum sagte nichts. Endlich nickte sie, ich durfte aufstehen.

Allein in meinem Zimmer hätte ich eigentlich so etwas wie Panik spüren sollen. Mir ist klar, dass es seltsam klingt. Wie kann ich erklären, warum es mir anscheinend nichts ausmachte, dass niemand wusste, wo meine beste Freundin war? Dass ich ungerührt an meinem Poster arbeitete? Ich kann dazu nur sagen: Für mich war es so, als hätten sie mir gesagt, sie könnten das Meer nicht finden. Offensichtlich hatten sie nicht richtig nachgesehen oder an den falschen Stellen gesucht.

In der Küche klingelte das Telefon, und nach einer Weile kam Mum zu mir ins Zimmer. »Wir gehen jetzt zu Mack. Er will mit dir reden.«

Ich war gerade dabei, das Wort PERU in Schnörkelschrift mitten aufs Poster zu malen. Schnörkelschrift war meine Spezialität.

»Wegen Esther?«, fragte ich.

Mum sollte nicht sehen, wie ich mit der Lampe herumhantierte. Das Lama würde bis zum Nachmittag warten müssen, wenn sie auf der Arbeit war.

Mum lächelte schwach. »Ja, Bup. Wegen Esther.«

Meine Mum nannte mich Bup, ich sie Mucca. Wenn wir uns auf den langen Weg nach Victoria machten, um Tante Kath zu besuchen, sagte sie: »Schau uns an, Bup und Mucca auf großer Fahrt.«

Auf dem Weg zur Polizeiwache waren Mums Kiefermuskeln angespannt. An ihrem Hals stand eine Ader hervor, als hätte ihr jemand ein steifes Plastikkabel unter die Haut geschoben, das aus demselben Material wie die Springseile in der Schule war, fest und trotzdem flexibel. Ich war noch nie auf der Wache gewesen und hatte Officer Macintyre immer nur in der Stadt gesehen, und einmal in der Schule, als er uns bei einem Vortrag erklärt hatte, warum wir nicht mit Fremden mitgehen sollten. Mum nannte ihn Mack. Er wohnte neben der Wache mit seiner Frau Lacey, die jetzt kam, um uns reinzulassen. Wir gingen an einem hohen Schalter vorbei in eine kleine Küche. Lacey holte eine Flasche Milch aus dem winzigen Kühlschrank und goss etwas davon in einen Becher mit der Aufschrift COPS ARE TOPS. Dann gab sie fünf gehäufte Teelöffel Milo dazu und stellte den Becher in die Mikrowelle. In der Schule hatte mir jemand erzählt, dass Officer Macintyre und seine Frau keine Kinder kriegen konnten, weil mit ihr etwas nicht stimmte. Als sie mir den Becher hinhielt, musterte ich sie von Kopf bis Fuß. Sie war mager, aber Mum war genauso dünn, und sie hatte mich bekommen.

Officer Macintyre kam herein und setzte sich. »Hi, Evelyn«, sagte er und nickte Mum zu. »Hallo, Veronica.«

Er roch nach Schweiß und Aftershave und musste sich dringend rasieren.

»Einfach Ronnie«, sagte ich.

»Alles klar, Ronnie«, sagte er, lächelte Mum zu und beugte sich zu mir vor. »Könntest du uns erst mal erzählen, was du und Esther heute Nachmittag gemacht habt?« Er hatte diesen beiläufigen Ton, wie wenn man es auf den letzten Schokokeks abgesehen hat, aber nicht gierig wirken möchte und deshalb fragt, ob jemand anderes ihn haben will.

Danach stellte er mir dieselben Fragen wie Mum zuvor, während ich in kleinen Schlucken den salzig-süßen Milo trank. Ich erzählte ihm, dass Esther nicht beim Volleyball mitgemacht hatte. Dass wir uns an der Kirche getrennt hatten. Dass Esther selbst an einem stinknormalen Tag ihren Zauber verströmte, sodass man glaubte, sie wäre zu allem fähig, erzählte ich ihm nicht, es ging irgendwie nicht. Esther konnte ihre Zunge aufrollen, sie konnte sich mit durchgestreckten Beinen nach unten vorbeugen, bis ihre Handflächen den Boden berührten, sie konnte singen. Esther pauste nie Bilder ab.

»Mag Esther Sport?«, fragte er.

»Klaro«, sagte ich. »Kriegt sie jetzt Ärger?«

Officer Macintyre sah Mum an, die ganz hinten an der Wand saß, wo ich sie nicht sehen konnte. »Nein, Ronnie. Esther bekommt keinen Ärger. Ganz und gar nicht.«

Hinterher, vor der Wache, umarmte Mum mich und hielt mich fest, bis es langweilig wurde und ich hustete.

»Bup«, nuschelte sie in meine Haare, die sich durch ihren Atem bewegten. »Ich möchte, dass du bei Onkel Peter bleibst, solange ich suchen helfe.«

»Aber ich will mit.«

Ich fand Esther immer. Wenn wir Verstecken spielten, dauerte es nicht lang, bis ich ihren dunklen Schopf irgendwo hervorblitzen sah, hinter einem Baum oder einer Mauer, weil sie es nie lange in ihrem Versteck aushielt.

»Kommt nicht infrage! Fehlt nur, dass du mir auch noch verschwindest«, sagte Mum und strich mir übers Haar.

Mein Onkel Peter wartete schon vor seinem Haus auf uns. Er war Mums älterer Bruder und ihr Liebling, das wusste ich, weil er der Einzige war, der sie außer mir so richtig zum Lachen brachte. Er verzog den Mund zu seinem schiefen Grinsen – mit zwanzig war er beim Rugby mit jemandem zusammengeprallt, und seitdem hing seine linke Gesichtshälfte ein bisschen herunter –, und zog sie in seine Arme. Als ich klein war, durfte ich ihm immer am Bart ziehen, einem Ziegenbart, in dem ich jetzt ein paar weiße Haare sehen konnte. Er trug ein Polohemd mit dem Logo der Speditionsfirma, für die er arbeitete. Mum und er gingen zur Haustür. Die roten Härchen auf seinen Armen leuchteten im Licht des Bewegungsmelders.

»Es ist so schrecklich, ich mag gar nicht dran denken, Peter«, sagte sie.

Er nickte. »Shelly ist gerade bei ihr.«

Mum war nie richtig mit Esthers Mum Constance warm geworden, aber Tante Shelly war eng mit ihr befreundet. Esther besuchte meine Tante und meinen Onkel regelmäßig, sie mochte das Chaos in ihrem Haus. Esther verstellte sich nie, im Gegensatz zu mir. Shelly hielt mich für verschlagen, und wenn jemand so etwas von einem denkt, wird es irgendwann wahr. Ich lungerte in ihrem Garten herum und schlich mich ein paarmal in ihre Küche, aber sie erwischte mich jedes Mal. Tante Shelly machte zwar kein großes Tamtam darum, aber sie hielt mich sicher für ein verwöhntes Gör. Bei meinem Onkel lagen die Dinge ganz anders. Er lachte über meine Witze. Einmal brachte er mich so sehr zum Lachen, dass ich furzte, woraufhin wir nur noch heftiger lachen mussten, bis wir keine Luft mehr bekamen, was vermutlich gut war, denn es stank fürchterlich. Ein anderes Mal brachte er mir von einer seiner Speditionstouren eine Mütze mit, die aussah wie ein schlafendes Schaf. Ich trug sie wochenlang, jeden Tag, bis Mum darauf bestand, sie zu waschen.

Mein Onkel schloss mich fest in die Arme.

Als wir ins Haus gingen, dämmerte es bereits. Ich war immer noch sicher, dass Esther jede Minute hinter dem Zaun hervorspringen, die Augen verdrehen, die Zunge rausstrecken und sich kaputtlachen würde.

Sie war seit sechs Stunden verschwunden.

SARAH

Freitag, 30. November 2001

Detective Sergeant Sarah Michaels steuerte die weiße Limousine an die nächste freie Zapfsäule. Auf dem Beifahrersitz schlief Detective Constable Wayne Smith mit offenem Mund. Die beiden Polizisten hatten gerade einen Fall abgeschlossen und waren bereits auf dem Rückweg nach Sydney gewesen, als sie einen Anruf von ihrem Vorgesetzten erhalten hatten. Sie können noch ein paar Tage auf dem Land dranhängen, Michaels!, hatte Kinouac verkündet. Sarah war nur froh, dass sie noch nicht zu Hause gewesen waren und den ganzen Weg nicht wieder hatten zurückfahren müssen.

»Wie isses, Boss?« Smithy rieb sich die Augen, während er sich aus dem Sitz schälte.

»Heiß«, erwiderte Sarah und drehte den Tankdeckel auf.

Sie hatte fast die ganze Zeit über am Steuer gesessen, mit der rechten Seite in der prallen Sonne. Bevor sie in Sydney losgefahren waren, hatte Sarah das Armband von Amira abgestreift und auf das Glastablett auf dem Nachttisch gelegt. Stattdessen trug sie nun die Uhr ihrer Mutter. Der Arm brannte und war bereits gerötet.

Als Smithy zahlen ging, war Sarahs Chance gekommen. Sie zerrte den Vanille-Duftanhänger vom Rückspiegel und beförderte das Teil in die schwarze Plastikmülltonne, die neben dem Eimer mit dem trüben Wischwasser stand. Sie hatte schon Kopfschmerzen von dem penetranten Geruch. Außerdem erinnerte er sie an Amira mit ihren ständigen Räucherstäbchen.

Kurz darauf kam Smithy wieder durch die automatische Schiebetür des Tankstellenhäuschens. Sarah stieg auf der Beifahrerseite ein. Sie waren nur noch eine halbe Stunde vom Zielort entfernt, den Rest des Wegs konnte Smithy übernehmen.

An der gegenüberliegenden Zapfsäule stand eine magere Frau mit dunklen Augenringen. Trotz der Hitze trug sie eine abgetragene Strickjacke. Auf dem Rücksitz saß ein schreiendes Baby. Die Frau schraubte den Tankdeckel zu und sah Sarah an. Wäre sie nicht zufällig dort gewesen – zwar nicht in Uniform, aber offensichtlich von der Polizei –, hätte die Frau ihr Kind vermutlich im Auto gelassen, vielleicht bei leicht geöffneter Tür, während sie drinnen bezahlte.

Smithy ließ sich auf den Fahrersitz fallen. »Warum so mürrisch, Sarge?«, fragte er. »Vielleicht kommt es ganz anders.«

Sarah merkte erst jetzt, dass sie die Stirn gerunzelt hatte, aber sie würde einen Teufel tun und sich für Smithy ein Lächeln abringen. »Immer schön nach vorn schauen, Constable!«, sagte sie stattdessen.

Smithy war ein Kaugummischmatzer. Sein blonder Schnurrbart zuckte dabei, und das nasse Geräusch nervte Sarah nun erheblich mehr als vorher, als sie am Steuer gesessen und sich auf den Verkehr konzentriert hatte. Geschmack konnte kaum noch vorhanden sein. Erleichtert las sie das verblichene Schild mit der Aufschrift WILLKOMMEN IN DURTON! Kurz darauf verließ Smithy den Highway.

Er parkte vor der kleinsten Polizeiwache, die Sarah je gesehen hatte.

»Wo ist der Duftanhänger hin?«, fragte Smithy mit einem Blick auf den Rückspiegel.

»Ist wohl runtergefallen«, antwortete sie.

Sarah stieg aus und ignorierte Smithy, der fieberhaft unter dem Sitz zu suchen begann.

An der Tür wurden sie vom diensthabenden Polizisten begrüßt, der sich als »Mack« vorstellte und beim Sprechen blinzelte. Zuerst richtete er sich nur an Smithy, aber nachdem dieser Sarah offiziell und mit Rang vorgestellt hatte, vollführte Mack eine elegante Drehung in ihre Richtung, was Smithy dazu veranlasste, in seinen Schnurrbart zu grinsen. Immerhin ließ sich Mack nicht zu weiteren sichtbaren Reaktionen hinreißen, obwohl hier draußen vermutlich keine Frauen im Polizeidienst arbeiteten. Aber was wusste Sarah schon? Hier auf dem Land mussten sie vielleicht nehmen, was sie kriegen konnten.

Mack war kompakt gebaut, hatte ein gebräuntes Gesicht, einen Dreitagebart und sich bei seiner bisherigen Ermittlung akribisch an alle Vorgaben gehalten. Besser als viele der Kleinstadtpolizisten, mit denen Sarah in ihren zwei Jahren bei der Vermisstenstelle gearbeitet hatte. Außerdem hatte er bereits sämtliche Informationen zusammengetragen, sodass sie gleich einsteigen konnten. Macks Frau war im Haus geblieben, um etwaige Anrufe entgegenzunehmen, wie Sarah auf ihrem Weg hinein erkannte. Lacey Macintyre war schlank, aber kräftig. Sarah konnte sie sich gut als Zuschauerin bei einem Polospiel vorstellen – bis sie den Mund öffnete und sie mit breitem Akzent begrüßte.

Es war ein Gerücht, dass eine polizeiliche Vermisstensuche erst nach Ablauf von vierundzwanzig Stunden begann. Besonders bei Kindern traf dies nicht zu. Es kam sogar vor, dass man ein vermisstes Kind bei Sarahs Eintreffen schon gefunden hatte, schlafend im Spielzeughaus im Garten oder untergetaucht bei Freunden. In solchen Fällen nahm sie die Nachricht mit einem Lächeln entgegen, schüttelte den Kollegen vor Ort die Hand und schrieb nach ihrer Rückkehr einen kurzen Bericht. Erfahrungsgemäß waren vermisste Kinder, die man nicht innerhalb von drei Stunden lebend aufgefunden hatte, bereits tot, nur bei Sorgerechtsstreitigkeiten lagen die Dinge anders. Hier, in diesem Fall, hatte man das Kind vor vier Stunden zuletzt gesehen, Mack hatte Sarah das Aufnahmeprotokoll gegeben. Während sie es durchblätterte, bemühte sie sich, das Brennen auf ihrem Arm so gut es ging zu ignorieren. Nachdem Mack Sarah und Smithy darüber informiert hatte, dass er sich später mit den beiden Kollegen treffen würde, die mit der Suche betraut waren, begleitete er die beiden zu ihrem weißen Commodore.

Der Himmel hatte mittlerweile ein diesiges Blau angenommen. Smithy ließ die Fensterscheiben herunter. Braun war die vorherrschende Farbe in dieser Stadt. Sie lag in einer Tiefebene, in der Ferne konnte man eine Bergkette erahnen. Smithy und Sarah fuhren direkt von der Polizeiwache zu einem billigen Häuschen aus Faserzement, in dem Esther Bianchis Eltern bereits warteten. Über dem Hauseingang brannte Licht, Sarah bemerkte den witzigen Briefkasten, aus dem eine ausgeschnittene Palme ragte, darunter, gerade noch zu erkennen, die Buchstaben B-I-A-N-C-H-I.

Immer wenn Sarah das erste Mal vor dem Haus einer vermissten Person stand, musste sie an eine Frau aus ihrer Vergangenheit denken. Sie war ihr im Rahmen einer Ermittlung begegnet, als sie gerade von der Abteilung für Kinderschutz in die Vermisstenstelle gekommen war. Diese Frau hatte ihre siebzehnjährige Tochter Carla als vermisst gemeldet, und Sarah war zu ihr nach Hause gefahren, hatte in ihrer vollgestopften Küche gesessen und ihre Kannenhauben-Sammlung betrachtet. »Jetzt, wo mein Kind weg ist und ich mich hier umsehe, dreht sich mir der Magen um«, hatte die Frau gesagt. »Jahrelang habe ich Katzenfiguren gesammelt, und auf einmal komme ich mir vor wie der letzte Idiot. So werde ich nie wieder sein.«

Sie hatten Carla nie gefunden.

Constance Bianchi stand auf ihrer Veranda und beobachtete sie, während sie durch den Garten auf sie zugingen. Sarah war froh, dass sie daran gedacht hatte, sich einen Blazer über die schweißbefleckte Bluse zu ziehen. Professionelles Aussehen war wichtig.

Nachdem Smithy erklärt hatte, wer sie waren, bat Esther Bianchis Mutter sie hinein.

»Steven ist noch auf der Suche«, sagte Constance. »Esthers Vater, meine ich.«

Ein Wagen rumpelte die Auffahrt herauf.

Im Flur standen Gummistiefel mit Gänseblümchenmuster, neben der Tür hing eine Warnweste für Erwachsene. Obwohl in einer Ecke des Esszimmers eine Klimaanlage brummte, war es warm und stickig im Haus.

»Ist sie da?«, rief jemand mit tiefer Stimme aus dem Flur.

Gleich darauf erschien ein Mann in voller Arbeitsmontur im Türrahmen. Er war über eins achtzig groß, braun gebrannt, dunkler Typ. Steven Bianchi.

»Perfektes Timing«, sagte Smithy und warf Sarah einen kurzen Blick zu. »Können wir uns vielleicht irgendwo allein unterhalten?«

Steven nickte und folgte Smithy durch den Flur. Im Vorbeigehen bemerkte Sarah seinen Schweißgeruch, beißend, süßlich. Sie musste an ihren eigenen Vater denken, der hatte auch so gerochen, wenn er vom Squash mit einem seiner Polizeikollegen nach Hause gekommen war. Irgendwo im hinteren Teil des Hauses wurde eine Tür geschlossen. Sarah wollte mit der Mutter allein sprechen, und es war besser, wenn die Eltern einander nicht hören konnten. Während Constance sich setzte, warf Sarah einen Blick in ihre Akte. Dann nahm auch sie an dem Esstisch Platz, auf dem eine grüne Tischdecke lag. Constance knüllte den Stoff zusammen, ließ wieder los, knüllte ihn wieder zusammen. Im Satin blieb ein kreisrunder Faltenkranz zurück, kindskopfgroß.

Sarah bat Constance, sich auszuweisen.

Das Führerscheinfoto bestätigte, was der mausgraue Ansatz der Frau vermuten ließ: Ihr Haar war blond gefärbt. Auf dem Bild wirkte sie weicher, jetzt lag etwas Hartes in ihren Zügen, obwohl die Wangen und die Augenpartie vom Weinen geschwollen waren. Unter ihren großen dunklen Augen klebte verschmierte Wimperntusche, ihr Blick war rastlos. Nase und Mund wirkten seltsam üppig. Der Lippenstift war längst verblasst, nur ein dunkler Rest vom Konturenstift war noch zu erkennen. Auf der Anrichte links neben ihr stand ein großes Bild, es zeigte das Mädchen, dessen Schulfoto in Sarahs Akte lag: Esther Bianchi. Auf dem Bild baumelte sie kopfüber von einer Turnstange, das glänzende schwarze Haar fiel ihr in das kleine Gesicht. Voller Stolz über ihr Kunststück schaute sie in die Kamera. Auf den ersten Blick konnte Sarah keine Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter feststellen.

Aus der Küche kam ein Geräusch.

»Wer ist noch hier?«, fragte Sarah.

»Das ist meine Freundin Shelly Thompson – sie kümmert sich um mich, während die anderen suchen.«

»Okay. Mit ihr werden wir uns gleich auch noch kurz unterhalten.«

Constance zuckte die Achseln. »Klar.«

»Esther. Das ist ein ungewöhnlicher Name«, bemerkte Sarah.

»Ja. Wir haben sie nach ihrer Großmutter väterlicherseits benannt.«

»Sind Sie jüdisch?«

»Nein. Und mein Vater auch nicht, aber meine Großmutter schon. Das werde ich oft gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Namen nie als jüdisch empfunden. Das klingt jetzt vielleicht seltsam. Ich hatte meine Großmutter einfach wahnsinnig gern.« Noch während sie sprach, schien es Constance zu frustrieren, über solche Nebensächlichkeiten reden zu müssen.

»Sind Sie mit einem Wangenabstrich einverstanden? Es wäre hilfreich, wenn wir Ihre DNA hätten.«

Constance nickte. Sarah schob ihr das Teststäbchen in den Mund, eine Maßnahme, die sie immer als merkwürdig intim empfand.

Es gab einige grundsätzliche Dinge zu klären. War Esther schon einmal weggelaufen? Hatte sie darüber gesprochen, weglaufen zu wollen? Gab es jemanden mit Sorgerechtsanspruch? Constance verneinte jede einzelne Frage, dabei strich sie beinahe zwanghaft über die Tischdecke. Ihre Angaben stimmten mit denen überein, die sie Mack gegenüber gemacht hatte.

»Hat es in Esthers Leben in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen gegeben? Hat sie neue Freunde gefunden, ist sie einem neuen Verein beigetreten, etwas in der Art?«

»Nein.«

»Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten Handwerker im Haus?«

»Nein. Diese ganzen Fragen hab ich doch schon beantwortet. Das alles passt überhaupt nicht zu ihr. Wir kennen niemanden, der sie mitgenommen haben könnte.«

Bisher war Sarah gut damit gefahren, immer schön beige zu bleiben, wie ihr alter Ausbilder es genannt hatte. Sie bemühte sich um neutrale Gelassenheit, denn die machte sie zu einer besseren Polizistin. Sie ließ sich nicht von der Trauer der Mutter beeinflussen, auch wenn sie einen sanften Ton anschlug und der armen Frau für ihre Antworten genug Zeit ließ. Plötzlich musste sie an Amira denken. Sie hatte oft mit ihr über dieses Thema gesprochen, darüber, dass sie sich bemühte, menschliche Gefühle außen vor zu lassen. Amira kniff sie dann gern in den Arm, reckte die Nase in die Luft, schnüffelte und verengte die Augen, bis Sarah losprustete. Riecht nach Menschenfleisch, sagte Amira dann.

Am liebsten würde Sarah den Leuten direkt in den Kopf schauen können, um dort die vielen Einzelheiten zu entdecken, die sie aus Angst oder Vergesslichkeit nicht erzählten. Die würde sie dann sofort in ihr Notizbuch schreiben.

»Hat jemand Esthers Zimmer betreten, seit sie heute Morgen zur Schule gegangen ist?«

»Nein.«

Constances Ungeduld war deutlich spürbar.

»Vielleicht zufällig? Um Wäsche wegzuräumen? Staub zu saugen?«

Constance hob die Hand, als wollte sie ein Auto stoppen. »Moment! Ich war bei ihr im Zimmer, stimmt. Als sie um drei noch nicht zu Hause war, habe ich in ihrem Zimmer nachgesehen, ob sie … durch die Hintertür rein ist oder so was.«

»Was haben Sie im Zimmer gemacht?«

»Ich … ich habe überlegt, das Bett zu machen, hab es dann aber gelassen, weil das Esthers Aufgabe war. Ich habe ein paar Sachen vom Boden aufgehoben.« Ihre Stimme hob sich am Satzende und verlieh den Worten etwas Fragendes, Flehendes.

»Gut. Wir gehen gleich gemeinsam hinein und sehen noch einmal genau nach, ob etwas fehlt.«

»Haben Sie Kinder, Detective Michaels?«

Sarahs Erfahrung nach waren Menschen, die bei Ermittlungen befragt wurden, unverheirateten kinderlosen Polizistinnen gegenüber weniger misstrauisch als gegenüber männlichen Kollegen. Selbst wenn sie vermuteten, dass Sarah lesbisch sein könnte, und damit Probleme hatten, stieß Sarah bei ihnen immer noch auf weniger Argwohn als jemand wie Smithy. Sarah konnte sich nicht vorstellen, nach einem Arbeitstag in diesem Job zu ihren Kindern nach Hause zu kommen. Das ist unnormal, hatte ihre Mutter einmal gesagt. Es ist was Abseitiges an Menschen, die freiwillig eine solche Arbeit machen. Dabei wusste ihre Mutter nicht mal alles. Über die Zeit bei der Abteilung für Kinderschutz hatte Sarah nie mit ihr gesprochen.

Constance wartete auf Sarahs Antwort. »Nein«, sagte sie schließlich.

»Sie glauben, jemand hat meine Tochter entführt, stimmt’s?«

»Constance …«, Sarah erwiderte ihren Blick, »momentan glaube ich noch gar nichts. Es ist noch viel zu früh dazu. Nur eines ist sicher: Wir beide sind jetzt Partnerinnen, wir wollen dasselbe. Wir wollen beide, dass Esther zurückkehrt.«

Tatsächlich war es Sarah wichtig, zu Beginn einer Ermittlung keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Ihre größte Sorge war nicht etwa, dass Esther tot sein könnte, sondern dass sie noch lebte und irgendwo gefangen gehalten wurde. Aber natürlich würde sie das der Mutter nicht sagen.

Constance schwieg.

»Haben Sie noch ein Foto von Esther?«, fragte Sarah, das Bild von Mack in der gehobenen Hand. »Kinder sehen nie aus wie auf ihren Schulfotos, ist Ihnen das schon mal aufgefallen?«

Nachdem sie das neue Foto zwischen die Seiten ihres Notizbuchs geschoben hatte, ging Sarah durch den Flur zur Küche, wo sie Shelly Thompson vermutete.

Auf dem Absatz vor dem mit PVC-Boden ausgelegten Raum blieb sie stehen und betrachtete den breiten Rücken der Frau, die sich unter der niedrigen Decke der Küche wegen ihrer stattlichen Größe fast bücken musste. Als Sarah hustete, fuhr sie herum.

»Shelly Thompson? Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen?« Die Frau hielt ein Glas in der Hand, es schien Rotwein darin zu sein.

»Tut mir leid.« Sie stellte das Glas ab. Über ihren schwarzen Leggings trug sie ein violettes Hemd, auf dem ein grauer, mit Strasssteinchen verzierter Tigerkopf prangte. Er spannte sich über ihren Brüsten. Sarahs Erfahrung nach reagierten die meisten Menschen befangen, wenn sie mit der Polizei zu tun hatten. Diese Frau lächelte. »Eigentlich trink ich nicht viel. Aber das musste jetzt sein. Die Flasche war schon auf, ich glaub, das Zeug ist alt. Schmeckt scheiße.« Sie hätte das Weinglas leicht verbergen können, hatte sich aber nicht die Mühe gemacht. Die Frau hatte kurzes, rotes Haar und zitterte sichtlich, Sarah war jedoch klar, dass es nicht an ihr lag. Shelly Thompsons Welt war offensichtlich aus den Fugen geraten, weil Esther nicht heimgekehrt war. Sie stellte das volle Glas in die Spüle. »Ich muss mich zusammenreißen, für sie.« Shelly machte eine Kopfbewegung in Richtung Flur.

»Kennen Sie die Familie schon lange?«, fragte Sarah.

»Constance ist meine beste Freundin. Wir kennen uns, seit sie hergezogen ist.« Sie reckte das Kinn vor, als wäre sie stolz darauf. »Esther ist wie eine Tochter für mich.«

»Was für ein Kind ist Esther?«

»Ein gutes. Manche Einzelkinder sind arrogant, aber Esther versteht sich mit meiner Meute, als würde sie zur Familie gehören.« Shelly wischte sich eine Träne von der Wange. Offensichtlich war es ihr wichtig, Sarah zu vermitteln, dass Esther etwas Besonderes war. »Sie probiert alles einmal aus. Und sie vertraut den Menschen, sieht in jedem das Gute.«

Sarah kannte das, diesen Wunsch, der Polizei klarzumachen, dass das vermisste Kind einzigartig war. Und natürlich könnte sie behaupten, dass es ihr egal wäre, aber das traf nicht zu. Man suchte intensiver nach denen, die geliebt wurden.

»Kennen Sie jemanden, der Esther etwas antun würde?«, fragte Sarah behutsam.

Shelly schüttelte energisch den Kopf, als wollte sie den Gedanken abschütteln.

»Und wo waren Sie heute Nachmittag?«

»Kurz nach zwei hab ich meinen Enkel vom Haus meiner Tochter abgeholt. Bin ein paar Stunden geblieben. Caleb ist noch ein Baby, und meine Tochter Kylie kriegt’s gerade nicht gebacken. Ich greif ihr ein bisschen unter die Arme. Hab Caleb dann mit zu mir genommen – wie fast jeden Freitag. Als ich nach Hause gekommen bin, haben mir die Kinder von Constances Anruf erzählt.«

»Wann war das?«

»So um kurz vor fünf.«

»Könnten Sie das präzisieren?«

»Ich bin nicht sicher. Aber es kann nicht später als fünf gewesen sein, denn ich hatte Zeit, ihre Nachricht abzuhören, und um sieben nach fünf war ich schon hier bei ihr. Ich habe auf die Uhr geschaut, weil ich mich gefragt habe, wie sehr sich Esther schon verspätet hat.«

Sarah notierte sich alles in Steno. Sie hatte die besondere Fähigkeit, die Leute bei Befragungen anzusehen und gleichzeitig zu schreiben.

»Und von wo hat Constance Sie angerufen?«

»Von hier.«

»Sind Sie sicher?«

»Unser Telefon zeigt die Nummer an. Ich hab versucht, sie zurückzurufen, bevor ich hergefahren bin, da hab ich ihre in der Anrufliste gesehen«, erklärte Shelly. Sie klang weder scharf noch aufgebracht, sondern wirkte eher so, als würde sie gleich zusammenbrechen.

»Wo war Steven bei Ihrem Eintreffen?«

»Eigentlich hätte er auf der Arbeit sein sollen.« Sarah fand die Antwort seltsam. Wieso eigentlich?

»Aber da war er nicht?«, hakte sie nach.

Shelly zögerte. »Constance meinte, es hätte lange gedauert, bis er rangegangen ist.« Dann, als würde sie ahnen, was Sarah dachte, fügte sie hinzu: »Sie kann ihn nie erreichen, wenn sie ihn braucht.«

»Was halten Sie von Steven?«

Ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. »Ich steck meine Nase nicht in fremde Angelegenheiten.« Shelly griff in die Spüle, nahm das immer noch halb volle Rotweinglas heraus und trank einen Schluck. Den Rest schüttete sie mit angeekelter Miene in den Ausguss. »Mein Mann Peter und Steven sind nicht so dicke miteinander, aber Esther und Constance sind die ganze Zeit bei mir. Meine Kinder lieben Esther, und Esther liebt sie.«

»Wo war Ihr Mann heute Nachmittag?«

»Peter? Der hat zu Hause auf die Kinder aufgepasst, als ich meinen Enkel holen war.« Sarah malte ein Dreieck neben diese Information.

Shelly richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, als würde sie in die Schlacht ziehen. »So. Kann ich jetzt wieder zu ihr gehen? Sie sollte im Moment nicht allein sein.«

»Könnte ich Kylies Telefonnummer haben?«

Aus Erfahrung wusste Sarah, dass sie die Geschichten der Menschen, die der vermissten Person am nächsten standen, am gründlichsten überprüfen musste.

»Kylie hat da draußen kein Telefon. Wir sind gerade dabei, das zu ändern. Soll ich Ihnen ihre Adresse geben?«

Sarah nickte. Shelly Thompson nannte ihr die Adresse, wiederholte sie zur Sicherheit und schob sich dann an Sarah vorbei in den Flur.

Steven Bianchi folgte Sarah und Smithy in seinem Pick-up. Obwohl Sarah den Eltern von vermissten Kindern stets riet, sich nicht an der Suche zu beteiligen – nicht zuletzt, weil sie die Leiche finden könnten –, hatte Steven sich nicht davon abbringen lassen.

Die Sonne war noch nicht untergegangen, aber die Häuser waren bereits für die Nacht verbarrikadiert, es brannte kein Licht, alles war still, draußen wie drinnen. Irgendwann kamen sie auf eine breite Allee, die von einem langen Grünstreifen geteilt wurde, darauf wuchsen in regelmäßigen Abständen vor längerer Zeit gepflanzte Bäume. Alte Ladenfronten leuchteten in den typischen Farben der Region, gepflegt und erst vor Kurzem gestrichen, aber die meisten schienen leer zu stehen.

»Wenn ich die beiden zusammen im Supermarkt gesehen hätte, wäre ich nie darauf gekommen, dass sie ein Paar sind«, sagte Smithy. Er fing oft unvermittelt Unterhaltungen an oder wärmte alte wieder auf, die Sarah längst für beendet gehalten hatte. Dabei setzte er voraus, dass sie immer genau wusste, worauf er sich bezog. Sie vermutete, dass er gerade von Steven und seiner Frau sprach. »Er ist ein attraktiver Kerl«, fuhr Smithy fort. »Aber ein bisschen dumm, wenn du mich fragst.«

»Wie meinst du das?«

»Na, entweder ist ein bisschen unterbelichtet oder nicht ganz echt.«

Steven Bianchi war in Arbeitskleidung durchs Haus geschlichen und hatte die Leute, die seine Tochter finden sollten, spürbar auf Abstand gehalten. Er arbeitete für die Stadt und hatte Smithy erzählt, er sei den ganzen Nachmittag mit seiner Crew an einer Straße in der Nähe zugange gewesen. Smithy hatte Mack bereits telefonisch gebeten, diese Aussage zu überprüfen. Constance Bianchi hatte die Arztpraxis, bei der sie angestellt war, um halb drei verlassen, aber niemand konnte bestätigen, wo sie sich bis drei aufgehalten hatte, als sie das erste Telefongespräch geführt hatte.

Sarah blickte über ihre Schulter. Steven, im Pick-up, fuhr so dicht auf, dass er ihnen fast im Kofferraum hing.

»Wie hat er reagiert, als du ihn um eine DNA-Probe gebeten hast?«, fragte Sarah.

»Entspannt, keine Probleme. Frage ist, ob wir eine forensische Untersuchung der Autos der Eltern anleiern sollten.«

»Wir können sie auf jeden Fall fragen, vielleicht geht es ohne richterliche Anordnung.« Daran hätte sie denken müssen.

»Wahrscheinlich hätten wir das gleich zu Anfang tun sollen, hm?« Smithy sah in den Rückspiegel, in dem durch das grelle Scheinwerferlicht kaum etwas zu erkennen sein konnte.

»Hm.« Er hatte recht. Sie musste sich besser konzentrieren. Du weißt doch, wie’s geht, also zieh’s durch, Michaels.

Sie hätte lieber mehr Leute gehabt, aber woanders wurden zwei weitere Mädchen vermisst, Zwillinge. Ein Fall, der viel Aufsehen erregte. Sogar Sarah, die sich weitestgehend von den Medien fernhielt – auch im Zusammenhang mit ihren eigenen Fällen –, hatte davon gehört. Es war erschreckend, wenn man sich klarmachte, wie oft die Zuteilung von Personal und Aufmerksamkeit bei Vermisstenfällen dem Zufall geschuldet war. Es war wie in der Notaufnahme. Je nach Auslastung wurde man entweder zügig und sorgfältig behandelt, oder man musste ewig warten und wurde schnell abgefertigt. Reine Mathematik, eine Frage der effizientesten Verteilung begrenzter Ressourcen. Und die Leute suchten sicher schon nach einem Muster, vermuteten bereits eine Verbindung zwischen den verschwundenen Zwillingen und der vermissten Esther Bianchi. Sarah wusste zwar, dass es unwahrscheinlich war, hielt den Gedanken aber in ihrem Notizbuch fest.

Als sie am Treffpunkt für die Suche ankamen, stellte Sarah zu ihrer Erleichterung fest, dass sie zumindest auf die tatkräftige Unterstützung von Freiwilligen zurückgreifen konnte. Dutzende Fahrzeuge standen an der unbefestigten Straße in der Nähe des Flusses. Weil diese auf Esthers Heimweg lag, sollte die Suche hier starten. Steven parkte seinen Pick-up zwischen zwei anderen Autos.

Smithy hatte den Motor noch nicht abgestellt, als Sarah schon aus dem Wagen sprang und einen Polizisten beauftragte, Steven Bianchi um seine Autoschlüssel zu bitten. Sie zeigte dem Mann, wen sie meinte.

»Fragen Sie ihn höflich, ob wir das Auto untersuchen dürften. Nennen Sie ihn Sir. Bieten Sie ihm an, ihn später nach Hause zu fahren.«

Es war besser, wenn ein Polizist wie dieser eine solche Aufgabe übernahm, ein etwas dümmlicher Kumpeltyp.

Der junge Mann sah sich um, als fragte er sich, ob eine Frau überhaupt weisungsbefugt war. Sarah fackelte nicht lange. »Das war keine Bitte, sondern ein Befehl«, sagte sie.

»Und? War jemand Verdächtiges unter den Freiwilligen?«, fragte Sarah. Sie und Mack hatten sich in der Baracke der Ortsfeuerwehr ein ruhiges Eckchen gesucht.

Der Schuppen war kurzerhand zum Hauptquartier erklärt worden, weil er das Gebäude war, das dem Flussabschnitt, den Sarah absuchen wollte, am nächsten lag. Um sie herum gruppierten sich Freiwillige und Uniformierte, um eine Menschenkette zu bilden. Viele Anwohner waren gekommen, dazu Feuerwehrleute aus der Umgebung, Einsatzkräfte und Polizisten aus Rhodes, der nächstgrößeren Stadt am Highway. Sarah hatte sich bereits vor ihrem Eintreffen mit dem Team in Rhodes kurzgeschlossen, hatte sogar bei anderen Fällen in der Gegend schon mit ein paar Leuten aus dem Team zusammengearbeitet.

»Ein Typ, den ich vorher noch nie gesehen habe, meinte, es würde reichen, wenn er sich bei Registrierung als ›Sam‹ einträgt und ansonsten keine Angaben macht.« Beim Sprechen bewegten sich Macks trockene Lippen kaum. Als Sarah nicht reagierte, fuhr er fort. »Ich habe ihm gesagt, dass er ohne Ausweis nicht an der Suche teilnehmen kann.« Sarah hob die Brauen. »Keine Sorge«, Mack reagierte rasch, »ich habe ihn natürlich fotografiert, bevor er abgezogen ist.«

Sarah war froh, dass Mack ihr Kontaktmann vor Ort war. Sie mochte ihn.

»Na, dann wollen wir mal«, sagte sie und erhob sich.

Sie kletterte auf die Ladefläche eines Pick-ups und richtete das Wort an die eindrucksvolle Menge. Wenn es um verschwundene Kinder ging, fanden sich immer leicht Freiwillige. Smithy bat die Leute in den hinteren Reihen lautstark darum, still zu sein.

»Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Leider hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt sind alle registriert und ausgestattet«, sagte Sarah. »Falls Sie noch Fragen zur Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Ordner.« Sie zeigte auf eine Reihe Feuerwehrleute in gelben Westen über leuchtend orangefarbenen Overalls. »Auf geht’s!«

Die Suche begann. Während die Reihe von Freiwilligen hinter den Bäumen verschwand und wiederauftauchte, genoss Sarah für einen kurzen Augenblick das Gefühl, sich auf eine konkrete, sinnvolle Aufgabe konzentrieren zu können. Mit etwas Glück würden sie das Mädchen finden, dann wäre sie schon heute Abend wieder zu Hause. Mehr als hundert Leute durchkämmten die Gegend.

Natürlich müssten sie in den kommenden Tagen sämtliche Teilnehmer überprüfen. Wenn die Leute wüssten, wie oft Entführer an Suchaktionen wie dieser teilnahmen, würden viele vermutlich gar nicht erst mitmachen.

Sie hatte ein paar Beziehungen spielen lassen, um die Hundestaffel zu bekommen, wenn auch nur für vierundzwanzig Stunden. Sie war gerade eingetroffen, und Sarah ging auf den Transporter zu, um sie zu begrüßen. Dabei entdeckte sie Steven in der ersten Reihe der sich langsam vorwärtsbewegenden Reihe der Freiwilligen. Die Menschen um ihn herum waren auf Abstand gegangen, als hätten sie Angst, ihm zu nahe zu kommen. Sarah hatte einen anderen Uniformierten darauf angesetzt, auch die Schlüssel seiner Frau zu beschaffen, der Kollege war bereits unterwegs, um den Wagen direkt zum Motel zu fahren, wo sie und Smithy ihn nach der Suche genauer inspizieren konnten.

Nachdem sie die Hundestaffel instruiert hatte, machte Sarah sich erneut auf die Suche nach Mack, der eine Liste aller Grundstücke zusammengestellt hatte, an denen Esther auf dem Heimweg vorbeigekommen sein könnte. Während er sie informierte, tat sie das, was sie bei solchen Ermittlungen immer machte: Sie ging im Geiste ihre Notizen durch und entwickelte eine Art persönlichen Aktionsplan.

»Lacey hat schon mit allen gesprochen, die in der betreffenden Zeit zu Hause waren, und sie gebeten, morgen zu einem Gespräch auf die Wache zu kommen. Den Mann, der hier wohnt …«, Mack zeigte auf eine verdorrte Weide und ein abgelegenes Haus, das in der Dämmerung gerade noch zu erkennen war –, »… kenne ich persönlich. Er heißt Ned Harrison. Sein Grundstück geht hinter dem Haus hinunter bis zu dem Weg, den Esther genommen haben könnte. Er ist gerade nicht da. Aber ich habe trotzdem einen meiner Leute geschickt, um an seine Tür zu klopfen.«

»Was wissen Sie über Peter Thompson?«, fragte Sarah. »Er ist der Ehemann von Esther Bianchis bester Freundin, richtig?«

»Die Thompsons wohnen auf der anderen Seite der Stadt. Peter ist ein guter Mann.« Macks Miene sprach für sich. Der hat sicher nichts verbrochen. »Er ist Lastwagenfahrer. Hat fünf Kinder. Ein ganz normaler Typ.«

»Er ist auf unserer Alibiliste für morgen, oder?«

»Eine lange Liste«, sagte Mack. »Aber ja, klar.«

»Okay, dann sollten wir seine Tochter auch noch draufsetzen – Kylie heißt sie, glaube ich. Ich würde gern so bald wie möglich mit ihr sprechen. Wir müssen das Alibi von Esthers bester Freundin überprüfen.«

»Kein Problem, Detective Sergeant.«

Sarah hatte ein feines Gespür für Zwischentöne – manche Polizisten waren sehr empfindlich, wenn sie die Ermittlungen übernahm –, aber bei Mack registrierte sie keinerlei Verstimmung.

»Ich wollte noch etwas fragen: Glauben Sie, es gibt eine Verbindung zwischen diesem Fall und den verschwundenen Zwillingen?«

Erstaunlich, wie der Mann sprechen konnte, ohne die Lippen zu bewegen.

»Unwahrscheinlich, aber ich schließe es nicht aus«, sagte Sarah.

Mack rieb sich den Hinterkopf. »Es macht mich nervös, dass da ein Psycho rumläuft und Mädchen entführt.«

Sarah nickte.

Es war dunkel, als die Hunde vor der Schule Esther Bianchis Fährte aufnahmen und bis zum Fluss verfolgten, wo sie in verschiedene Richtungen ausbrachen und ihre Führer im Kreis herumführten. Die Suchtrupps fanden nichts, und auch die abschließende Besprechung verlief ergebnislos. In einer kleinen Halle neben der Schule hatte man Feldbetten aufgestellt, damit die Suche am nächsten Morgen gleich nach Sonnenaufgang weitergehen konnte.

Als Smithy und Sarah zum Wagen liefen, bemerkten sie eine brünette Frau mit Mikrofon, die gerade dabei war, ihre übergroße Jacke auszuziehen. Neben ihr stand ein Mann mit Kamera. Lokalnachrichten, wie Sarah vermutete. Es würde sicher nicht lange dauern, bis die ersten Reporter aus Sydney hier einfielen. Sie konnte zwar nicht hören, was die Frau sagte, es sich aber denken, denn mittlerweile stand die Reporterin in einem hellen Lichtkegel und zeigte auf den Boden.

Sie stiegen ein und fuhren zurück zur Wache, wo sie sich darüber beratschlagten, mit wem sie am nächsten Tag sprechen würden. Die ganze Nacht hindurch würden die uniformierten Kollegen in Durton Streife fahren. Lacey hatte für alle, die keine Nachtschicht hatten, Zimmer im Motel organisiert. Die Leute von der Hundestaffel mussten sich Doppelzimmer teilen, aber es war ja nur für eine Nacht. Nach der morgigen Suche würden sie wieder abreisen, ob sie etwas gefunden hatten oder nicht. Obwohl Sarah und Smithy in Sydney weitere Fälle zu bearbeiten hatten, sah es so aus, als müssten sie noch ein paar Tage in Durton bleiben. Die Autos der Bianchis standen auf dem Parkplatz hinter dem Motel, wo man sie von der Straße aus nicht sehen konnte.

Von der Wache aus war es nicht weit zum Horse und Cane Motel mit seiner breiten Auffahrt. Sarah und Smithy checkten an der Bar ein, dem einzigen Teil des Komplexes, in dem noch Licht brannte. Der Mann hinter der Theke stellte sich als der Besitzer vor. Wie zwei Straßen bahnten sich die Träger seines fleckigen blauen Unterhemds einen Weg durch den haarigen Busch auf seinen Armen und Schultern. Er erinnerte Sarah an Amira. Als Tochter syrischer Einwanderer hatte sie eine besonderer Vorliebe für australische Originale und war bei ihren Drag-Shows gern als Proll aufgetreten, im gerippten Unterhemd, auch Wifebeater genannt. Was für ein grässlicher Name für ein Kleidungsstück, hatte sie mal gesagt und die Nase krausgezogen, wie sie es immer tat, wenn sie etwas besonders absurd fand. Der behaarte Motelbesitzer stieß ein paar Silben hervor, gab ihnen die Zimmerschlüssel und verkaufte Smithy einen Sechserpack VB. Die Unterkünfte gingen in einer langen Reihe vom klotzigen Empfangsgebäude ab.

In ihrem Zimmer – einer modrigen Kammer, die seit den Achtzigern nicht mehr renoviert worden war – streifte Sarah die Schuhe ab, ließ sich aufs Bett fallen und schloss die Augen. Als sie ihren sonnenverbrannten Arm abtastete, streifte ihre Hand die Armbanduhr. Sie trug sie rechts, genau wie ihre Mutter vor ihr.

Sarahs Mutter hatte Amira gemocht. »Sie ist eine schöne Frau.« Immer hatte die Mutter dieses kleine Wörtchen betont, so als würde sie Amira mit Sarah vergleichen – oder vielleicht sogar mit sich selbst. Sarah kam mehr nach ihrem Vater, sie war groß und kantig. Vermutlich ärgerte es ihre Mutter, dass die Tochter außer der Linkshändigkeit so gar nichts von ihr hatte, aber Sarah war froh, dass sie die Brüste und die extravagante, nach Aufmerksamkeit heischende Art ihrer Mutter einen Raum zu betreten, nicht geerbt hatte. Witzig nur, dass Sarah sich immer wieder genau solche Frauen als Partnerinnen aussuchte. Sie seufzte. Jetzt war nicht der rechte Zeitpunkt, um über Amira nachzudenken. Schlafen war allerdings auch noch nicht angesagt. Für den kommenden Tag hatte sie die Forensiker bestellt, aber bevor die Fachleute sich über die Autos hermachten, sollten sie und Smithy sie sich zumindest einmal ansehen. Sarah stand auf und kramte nach ihrer Taschenlampe.

Smithys Zimmer lag direkt neben ihrem. Sie klopfte.

»Wir müssen noch die Autos der Eltern durchsuchen«, sagte sie.

Smithy öffnete in Hemd und Boxershorts. Auf dem Tisch hinter ihm stand ein offenes Bier.