Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alter ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Los relatos que componen este libro poseen esa particular forma de impureza de la que puede surgir la comprensión hacia los otros: ninguno de los personajes maltrechos que habitan estas once historias tiene toda la razón o está totalmente equivocado; ninguna bondad es total aquí, ninguna mezquindad es absoluta. El talento de McLaughlin para hacer surgir los detalles que expresan la ambigua complejidad de la conducta humana convierte estos relatos en poderosas piezas literarias de singular lucidez. "La escritura de McLaughlin es tan atrapante y visual que el lector se mete de lleno en la historia desde el primer párrafo" (Sophie Gorman, Irish Independent). "Este libro no es un debut en el sentido usual, es decir, una promesa de grandes cosas por venir. No es necesario preguntar qué hará Danielle McLaughlin luego: ya lo ha hecho. Este libro llegó para quedarse con nosotros por mucho tiempo" (Anne Enright).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

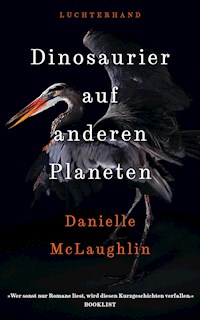

DANIELLE MCLAUGHLIN

Dinosaurios en otros planetas

Traducción: Rosario Lázaro Igoa

Ilustraciones: ca_teter

Para mis padres, Mary y Ted

El arte del vendado de pies

Comience el día de la fiesta de la diosa Guanyin, para que le conceda misericordia. O en el apogeo del invierno, cuando el frío adormezca los huesos astillados como hielo de un lago roto. Comience cuando ella sea joven, cuando los huesos estén más cerca del agua y un pie pueda alterarse como el curso de un arroyo de montaña.

Es martes y estuvo la mujer que viene a limpiar. Dejó olor a taxi en el pasillo, una fragancia de pino sintética llamada Primavera Alpina, aunque sea la primera semana de noviembre. Janice se desabotona el saco mojado y lo cuelga en un perchero. Pensó en decirle que no le gusta el olor, pero la limpiadora y ella rara vez se cruzan, y por escrito —«No me gusta el desodorante de ambiente»— es una queja que parece trivial, casi mezquina. Además, está el hecho de que la mujer también les limpia a otras madres de la escuela. Janice ya nota una jerarquía de lealtades, sospecha traiciones menores e indiscreciones.

Llega música del piso de arriba, el golpe sordo de un bajo que vibra a través del techo: el sonido de Becky, que faltó al entrenamiento de hockey. Vendrá la señora Harding, la vecina de al lado. Debió de estar sentada junto a la ventana de su casa, esperando el regreso de Janice, y ahora estará metiéndose en su saco de piel hasta el tobillo, atándose los zapatos, lista para asaltar los escalones de Janice. Se quejará de que las hojas mojadas los dejan resbaladizos, como si Janice hubiera tendido una trampa y, después, cuando pare la música, se quedará sentada una hora en la mesa de la cocina, oliendo una taza de té y hablando.

Al subir la escalera, Janice se detiene en el descanso para reorganizar la colección de cristales, figuras en miniatura de pájaros y animales. Están en una mesa junto a la ventana donde la luz los favorece. Todos los martes, la limpiadora los saca para repasar la mesa, y todos los martes vuelve a ponerlos en orden inverso. Hoy, inexplicablemente, no parece haber repasado la mesa, pero igual están fuera de lugar.

En el cuarto de su hija, una hilera de peluches mira desde un estante. Los años no han sido amables y cada juguete sufre su propia discapacidad peculiar: un Igor harapiento y sin cola, un oso de peluche pelado y de un solo ojo. Becky pone mala cara cuando ve a su madre.

—Te dije que golpearas —dice apagando la música.

Cumplió catorce años en julio, y de repente creció en ancho y en altura. La cara, que ya era demasiado redonda para ser linda, se le redondeó más, y empezó a usar el pelo largo y castaño, su mejor atributo, en un rodete apretado. Está sentada sobre la cama y aún tiene puestas la camisa y la pollera del uniforme. Se sacó los zapatos y las medias grises de lana y enrolla unas medias cancán de Janice alrededor de su pie derecho; el nailon ya se corrió en la parte que se estira entre los dedos del pie.

—¿Qué estás haciendo? —le pregunta Janice.

—Me vendo los pies.

Janice mira a su hija, que trata de doblar los dedos del pie hacia abajo, y observa cómo le vuelven al lugar:

—Me estás jorobando, ¿no?

—Es para un trabajo de historia de la profesora Matthews. Básicamente, es sobre el sufrimiento de las mujeres hace tiempo.

—Igual no entiendo por qué te vendás los pies.

—¿Así puedo em-pa-ti-zar? —responde Becky—. ¿Así sé cómo era ser oprimida? Básicamente.

—¿Qué edad tiene la profesora Matthews?

Becky no responde. Está enrollándose las medias cancán como una venda alrededor de los dedos. Justo debajo del tobillo tiene una cicatriz rosada, casi plateada, porque de niña se lo atrapó con una puerta, y la piel ha vuelto a crecer un poco más clara. Toma una tira de material blanco de un montón al lado de la cama y empieza a vendarse el pie; le da vueltas y vueltas con la tela, hasta que se transforma en un muñón blanco.

Abra el vientre de un ternero vivo y coloque los pies de la niña en la herida, hondo, de modo que la sangre le cubra los tobillos. Si no hay ternero, caliente la sangre de un mono hasta que hierva, agregue la raíz de morera y el tanino. Remoje los pies hasta que la piel quede suave.

El cuarto está frío y Janice se abre camino a través de los restos en el suelo —ropa interior, revistas, latas de aerosol— para cerrar la ventana. Hay tampones con envoltorios de colores brillantes desparramados como golosinas de una caja en el tocador, junto a sombras de ojos y brillo de labios. Parecen fuera de lugar, estas cosas de adultos, como si una niña jugara con el contenido de la cartera de su madre. El cuarto queda en la parte posterior de la casa y da a un jardín angosto que baja hasta del río. Cuando Becky era chica, a Janice le preocupaba que se fuera caminando y se ahogara, y un verano Philip construyó un cerco de chapas clavadas a postes de madera. Cumplió su finalidad, pero ahora es un adefesio, unas chapas de metal dobladas y oxidadas. Cuando llegue la primavera, piensa Janice, cuando los días sean más largos y el clima más benigno, lo va a desarmar. Cierra la ventana y corre las cortinas.

Becky todavía está ocupada con las medias cancán. Junto a ella, en la cama, hay varias hojas de papel, incluyendo una con el título «El arte del vendado de pies». Es una copia de baja calidad de un manual escrito a mano. Al lado hay una página con fotos y diagramas, algunas acompañadas de instrucciones: «Frote los pies con piedra bian o con un pedazo de cuerno de toro». Janice no identifica de inmediato que lo que aparece en las fotos es un pie. Es un bulto de color blanco grisáceo, con los dedos que se funden en la suela como un plástico que quedó demasiado cerca del fuego. La dueña del pie sonríe a la cámara con timidez. Hay algo grotesco, casi sórdido, en la manera de mostrar su deformidad, como el acto insólito de un antiguo circo ambulante, y Janice desvía la mirada de vuelta hacia los pies de su hija. Mientras observa a Becky darle vueltas y vueltas a la tira, reconoce el delicado festón de las almohadas de algodón egipcio del cuarto de visitas.

—¡Mierda, Becky! ¿Sabés cuánto cuestan las almohadas? ¿No podrías haber usado otra cosa? ¿Cualquier otra cosa?

—Busqué por todos lados —responde Becky—, es lo único que encontré. Si hubieras estado en casa, te podría haber pedido otra cosa, pero no estabas.

—Tal vez tendría que explicarle a la profesora Matthews el costo opresivo de las fundas de almohada.

Becky frunce el ceño, deja de enrollar las vendas.

—¿Por qué sos tan perra con la profesora Matthews?

—¿No te pedí que no usaras esa palabra?

—¿Qué palabra?

—Vos sabés qué palabra. Y que conste: no tengo ningún problema con esa profesora, solo creo que tiene ideas raras para los deberes.

—La odiás —dice Becky.

Janice respira profundo.

—No la odio —dice despacio—, ni siquiera la conozco.

Pero mientras dice esto, le viene el recuerdo de la jornada de puertas abiertas, dos años atrás: una mujer flaca, pelirroja, con un corte revuelto y asimétrico, y botas Ugg, aunque en aquel momento pensó que era una alumna, difícil de distinguir de la manada de adolescentes reunidas a su alrededor.

—Si hubieras ido a la reunión de padres y maestros, la conocerías. Papá la conoció. A papá le cae bien.

Janice considera esto último; decide dejarlo pasar. Se pone a levantar ropa del piso y a colgarla en el ropero.

Becky sigue vendándose el pie.

—La profesora Roberts también la odia —dice—, pero Roberts está celosa porque Matthews es una estrella y todos piensan que la Roberts es una conchuda. Lo que es cierto, básicamente.

—¡Becky! —Janice para de juntar ropa—. No vuelvas a decir esa palabra, ¿me escuchaste?

—La profesora Matthews nos deja decir lo que queramos.

—Te advierto, Becky… —Entonces llega el sonido que estaba esperando, el sonido del teléfono de la casa—. No terminamos con esto, Becky —dice apuntando el dedo índice hacia su hija—, ni por asomo.

Cuando la piel esté suave, quiebre los cuatro dedos pequeños por debajo de la segunda articulación y dóblelos hacia abajo. Tome un cuchillo y retire las uñas. Pueden reptar como el gusano de la muerte de Mongolia en la oscuridad del talón y de esa manera un pie estaría perdido.

La noche anterior, Janice había ido con Philip a un cumpleaños de cuarenta en un restaurante de Douglas Village. Angela, la cumpleañera, era una antigua amiga de la universidad. En realidad, era una antigua amiga de la universidad de Philip, porque, aunque todos habían sido de la misma barra en un momento, a Janice nunca le había caído bien. Las tres hijas adolescentes de Angela estaban allí, con vergüenza por el comportamiento de su madre: la risita tímida y coqueta, una tendencia a pararse demasiado cerca y a provocar contacto innecesario. Habían corrido hacia Philip, gritando, y una de ellas, la del medio, lo llamó «tío» y le dio un beso.

En el auto, a la vuelta, Janice dijo:

—Creo que Angela está demasiado flaca, se le nota en la cara.

—A mí me parece que le queda bien —respondió él—. No parece de cuarenta, eso seguro.

Janice manejaba. Lo observó en el asiento del pasajero, pero él miraba por la ventana.

—¿Sabés qué me contó la hermana? —dijo—. Que Angela las tiene a todas a dieta. Pobres chiquilinas. La más chica no debe de tener más de doce.

—Catorce —apuntó él—, la misma edad que Becky.

—Igual es muy chica, Philip.

—Les prohibió las papas chips y el chocolate —dijo él dándose vuelta hacia ella—. No me parece un asunto de derechos humanos.

Se estaban acercando a un cruce y ella frenó de pronto.

—¿Y era sobre eso que Angela y vos hablaban, metidos los dos en la barra toda la noche?

Philip suspiró.

—A Angela le caés bien —dijo—, lo único que ha intentado siempre es ser una amiga. Me gustaría que le dieras una oportunidad. Estábamos hablando de Becky, en realidad, de cómo engordó.

—Lo que hay que oír… —dijo Janice.

—Por favor —dijo él—, seguro que vos lo notaste también.

—Te voy a decir lo que noté —dijo—. Noté que te chamuyaste a esa Angela de plástico toda la noche. Y cuando no era a Angela, era a una de las hijas. No te creas que no te vi. La rubia casi que te puso la mano en el culo en un momento; es peor que la madre.

—Dejame bajar —dijo él—, dejame bajar acá. Voy a caminar hasta casa—. Estaban parados en el semáforo y él manoteó la puerta del auto, pero estaba trancada.

—Gran gesto de mierda, Philip, debemos estar a cinco minutos de distancia.

Pero ella lloraba y se secaba los ojos disimuladamente con el dorso de la mano. Él podría haberle pasado por delante y destrancado la puerta, pero se quedó en su asiento, y cuando el semáforo cambió ella siguió manejando. Philip no volvió a hablar hasta que pararon frente a la casa. Janice sollozaba ahora, las lágrimas le bajaban por los cachetes. Él se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo:

—¿Alguna vez pensaste que nuestras vidas iban a ser así?

Prepare vendas de seda blanca o algodón, de diez chi de largo y dos cun de ancho. Quiebre el arco del pie y enrolle las telas en forma de ocho, y anúdelas en el empeine y el tobillo. No se alarme por los gritos: la brisa que ondula de noche sobre el bulbo de loto por la mañana da paso a un sol floreciente.

Ella atraviesa rápido el pasillo rumbo a su cuarto y levanta el teléfono.

—Hola —dice.

—Hola.

Estas conversaciones posteriores a las discusiones tienen el carácter de una danza folclórica, un complicado sistema de avance y retirada, ejecutado con diversos niveles de gracia. Si se realizan los movimientos correctos, en el orden correcto, al final serán devueltos al punto de partida.

—Escuchame —empieza él—, no debería haberte dicho eso anoche. Perdoname.

—Los dos estábamos cansados —responde ella—. Angela siempre me saca. No sé por qué dejo que me haga entrar.

—Angela sabe hacer entrar a la gente —dice él—, es su talento especial.

Y ella sabe que no es lo que él piensa, sabe que Angela le gusta, que es probable incluso que se la haya cogido alguna vez, pero también entiende que le está ofreciendo a Angela a modo de disculpa. Se recuesta en la cama y cierra los ojos.

—Estuve pensando —sigue ella— en lo que dijiste anoche sobre el peso de Becky. Voy a hablar con ella.

—No, por favor —responde él—, estuve mal.

—No, no estuviste mal —dice ella, sobre todo porque es lo que se espera que diga, pero ahora que lo dice en voz alta, se pregunta si él tal vez tiene razón.

—No quiero que se enoje —dice él—, es una chiquilina increíble. Pero hacé lo que te parezca mejor.

—No le haría mal perder un par de kilos. —Janice espera a que Philip diga algo más, pero él se queda en silencio. Siente que está preparándose para colgar—. ¿Venís a cenar? —le pregunta mientras trata de pensar en algo más que decir, algo que lo retenga.

—Me parece que no. Tengo que ir a cenar con unos clientes.

—¿A dónde los vas a llevar? —le pregunta, pero él ya está despidiéndose.

—Chau, chau. —Y después ya no está.

Pone de vuelta el teléfono en la base y se sienta un segundo en el borde de la cama. Estas llamadas en general actúan como una especie de ungüento, por el hecho de que ocurran y no tanto por lo que se diga. Esta fue diferente. Fue la forma de apurarse para decir chau, piensa ella, la forma en que logró despedirse con tanta facilidad. Va al espejo para arreglarse el pelo. Su mano vuela a su garganta cuando ve a Becky en la puerta.

—¡Dios mío, Becky! —dice—, me asustaste.

—¿Era papá el que llamó?

Janice asiente. ¿Hace cuánto que está ahí?, se pregunta.

Becky empieza a patear rítmicamente el marco de la puerta: cinco patadas con el pie derecho, cinco con el izquierdo. Tiene los pies envueltos en una pelota de funda blanca de almohada.

—¿Va a venir a cenar?

—No, va a salir con unos clientes. —Señala las vendas en los pies de su hija—. Sacate eso y andá a terminar los deberes.

Becky niega con la cabeza.

—Imposible. Recién me las puse.

Janice se le acerca y tira de un extremo de tela suelto en el pie derecho de su hija. Becky chilla y patea, agarrando a su madre por la muñeca. Se da vuelta y va con paso extraño y tambaleante hacia su propio cuarto; sostiene los brazos a los lados como si se equilibrara sobre una cuerda floja. Una de las vendas se suelta, se despliega tras ella mientras camina.

Janice se frota la muñeca.

—Perfecto, Becky —dice y la sigue a través del pasillo—. Mañana voy a ir a la escuela. Voy a hablar con la profesora Matthews.

Becky ya está en la puerta del cuarto.

—Qué coincidencia —dice—, porque la profesora Matthews quiere verte.

Saca un pedazo de papel del bolsillo de la pollera, lo arruga como una pelota y se lo tira a su madre. Le da en el pecho. Luego entra al cuarto, pega un portazo y gira la llave.

Janice levanta el pedazo de papel y lo alisa. Es una citación con el escudo azul de la escuela como membrete, y tiene los espacios para día y hora en blanco. Una nota manuscrita en letras grandes y redondas, con pequeños círculos sobre las íes, le pide que llame por teléfono para agendar una reunión. No hay nada más, ninguna pista sobre la naturaleza del encuentro solicitado, solo una firma con la misma letra redonda: Madeleine Matthews. La hoja tiene fecha de dos días atrás. Janice golpea la puerta de su hija.

—Becky —dice—, ¿por qué quiere verme la profesora Matthews? —Pero no obtiene respuesta. Trata de nuevo—. No seas infantil, Becky. Tenemos que hablar de esto.

Y Becky sigue sin responder. Pero cuando Janice va por la mitad de la escalera, le parece oír a su hija decir algo, algo que suena muy parecido a «perra».

Si el pie es grande, o los dedos pulposos, coloque pedazos de vidrio o porcelana entre los vendajes. Esto traerá la descomposición de la carne, que con el tiempo caerá, y el pie quedará más pequeño y agradable. Vende al menos dos veces por semana, o, si la familia es rica, todos los días. Pronto, habrá un valle entre la hendidura y el talón, oscuro y secreto como una puerta de jade.

En el piso de abajo, Janice se sirve una copa de vino y se sienta a la mesa de la cocina. Piensa en Philip, en un restaurante de por ahí, comiendo platos atractivos servidos por mozas atractivas de bocas suaves y brillantes. Cierra los ojos, pero en lugar de desaparecer, la imagen de las mozas queda en foco: una troupe de mujeres jóvenes, sonrientes y agradables. Y a medida que la imagen se torna más nítida empieza a transformarse. Las mujeres se superponen hasta fundirse en una sola mujer con el pelo rojo y desmechado, parada, de manera absurda para un restaurante, junto a un pizarrón. Es la profesora Matthews. La feliz e ilesa profesora Matthews, brillando con esa emoción singular de la juventud: la esperanza. La inconsciente profesora Matthews, que se remonta en los siglos para encontrar problemas. Y aunque Janice sabe que es un truco de la mente, igual la perturba.

No ha habido otra mujer, al menos ninguna importante, desde la madre de Mandy Wilson hace seis años; de eso está bastante segura. Tal vez haya habido un desvío ocasional y discreto, evidente por el distanciamiento pasajero cuando vuelve de un viaje de negocios, una restricción en la forma en que la toca. Pero nada como aquel momento en que tuvo miedo de haberlo perdido. En ese entonces, incluso durante las noches en que él dormía a su lado, ella se levantaba y caminaba por la casa de madrugada, tocaba cosas, deslizaba los dedos por las paredes, por el respaldo de las sillas, como si tratara de retener lo que fuera que se estaba desvaneciendo.

Otras noches sacaba cosas al jardín, cosas separadas durante el día para ser destruidas: adornos, fuentes, un caracol de un viaje de vacaciones. Iba hasta el final del terreno, donde Philip no oía, y las estrellaba contra el cerco. Una noche de esas, con vidrios esparcidos por el suelo junto a sus pies, miró hacia el jardín y vio que se prendía una luz en la casa de al lado. Vio las persianas levantadas y el perfil de la señora Harding en la ventana.

Pero ella había resistido al fin y al cabo, y su resistencia había sido recompensada. Él había entrado en razón, como sabía que entraría, y cuando llegó el cumpleaños de Becky, Janice se acercó a la madre de Mandy Wilson en la puerta de la escuela y le entregó una invitación. La madre de Mandy apareció en la casa aquel viernes por la tarde. La hija, tímida, estaba a su lado con un vestido azul de fiesta. Aceptó una copa de cóctel de sauco y elogió el tipo de cristal. Y después se enredó con otras madres y con Janice en una conversación estridente y vertiginosa, llegó a reírse, aunque un poco histéricamente, mientras las niñitas subían y bajaban la escalera o se sentaban en círculos en el piso y se hacían trenzas en el pelo.

Vaya antes del amanecer a la estatua de la Doncella de Pies Diminutos. Allí debe dejar bolas de arroz mezcladas con bayas de goji, y un par de zapatillas de seda, no más grandes que un gorrión.

La escuela tiene tres bloques de dos pisos de la década de 1970 y una extensión de vidrio y acero que alberga los laboratorios de computación. La insignia de la institución, «Mater Misericordiae», está escrita en letras de acero sobre la entrada. La profesora Matthews la espera en un salón vacío mientras corrige trabajos en un escritorio largo y rectangular. Inclinada sobre un cuaderno, el pelo le cubre la cara. Hay un juego de lápices de colores, todos con punta, al lado de una engrampadora rosada y de una caja de clips de varios colores.

—Debés de ser la madre de Becky —dice y se levanta para darle la mano—. Janice, ¿no?

—Sí —responde Janice. Nota que la profesora Matthews no le indica cómo llamarla.

—Por favor —dice la profesora y hace un gesto hacia una silla al otro lado del escritorio. Janice se sienta.

La profesora Matthews se sienta en su propia silla y sus manos estallan en una ráfaga de agitación. Mueve la engrampadora unos centímetros hacia la izquierda, empareja los bordes de una pila de hojas. Janice observa cómo pasa un dedo por la parte interna del cuello de su blusa, para ajustarlo, aunque ya está tan rígido que debe de ser almidonado.

—Entonces —dice la profesora Matthews y pone las manos sobre el escritorio que tiene adelante—. Recibiste mi citación.

—En realidad, quería hablar contigo de todos modos.

—Ah, ¿sí? —La mano de la profesora Matthews vuelve al cuello, pero solo un roce esta vez.

—Sí, por el vendado de pies. No me parece que sea… —y hace una pausa para darle más resonancia a la palabra— apropiado.

La cabeza de la profesora Matthews se inclina un poco hacia el costado.

—Es algo que hago con mis chicas todos los años. En general, les parece interesante.

¿Sus chicas?, piensa Janice. ¿Qué reclamo de propiedad puede hacer esta mujer, ella, que es poco más que una adolescente? ¿Cómo que todos los años? ¿Hace cuántos años, exactamente? ¿Tres? ¿Cuatro?

—Es un poco medieval, ¿no? —dice Janice—. Literalmente.

—Bueno, en realidad —dice la profesora—, y esto es muy interesante, se practicó en algunas partes remotas de China hasta la década del cuarenta. Pero no se trata de fechas, ¿verdad? Yo prefiero adoptar una perspectiva sociológica más amplia.

Agarra una lapicera y la golpea contra el escritorio, nada muy diferente a lo que Becky haría, y Janice tiene que aguantarse las ganas de decirle que pare.

—Tienen catorce años —dice Janice—. Los pies les siguen creciendo, podrían lastimarse los huesos.

La profesora Matthews frunce el ceño.

—Disculpame —dice—. No te entiendo…

—Vi la fuerza con que Becky enrolla esas vendas. Podría cortarse la circulación.

La profesora Matthews mueve su silla hacia atrás, poniendo una fracción más de distancia con Janice.

—Por supuesto —dice— que en realidad no hacemos ningún tipo de vendado real de pies. Básicamente, discutimos, vemos videos en YouTube, ese tipo de cosas.

De repente, el salón le parece caluroso y sofocante. Janice quiere abrir una ventana, pero la profesora Matthews sigue hablando.

—Quizá —dice— esto nos lleva, de forma indirecta, a la razón por la que quería hablar contigo. ¿Notaste que Becky anda nerviosa últimamente, más retraída de lo normal?

¿Qué es «de lo normal»? ¿Y Becky es retraída? Tranquila, claro que sí, pero retraída es diferente, ¿no? Ser retraída es otra cosa.

—Es una adolescente —dice Janice—, «retraída» es la marca de fábrica. —Y se odia a sí misma apenas lo dice.

—Como ya sabés —dice la profesora—, para Becky la escuela es socialmente desafiante. Eso siempre fue un problema pero, básicamente, se está agudizando. Las burlas por el peso no ayudan, pero yo he tratado de que se terminen.

—¿Y por qué me entero recién ahora? —pregunta Janice.

La profesora Matthews mira con melancolía por la ventana, hacia el verde inmaculado de la cancha de hockey, donde las niñas con equipos amarillos de gimnasia retozan como corderos a pesar del viento helado de noviembre.

—Se lo dije al padre de Becky —retoma—, en la reunión de padres y maestros. —Apoya la mano sobre el juego de lápices de colores como si fuera un talismán—. Por lo que sé —dice—, ¿tienen problemas en la casa?

—¿Qué querés decir?

—Becky dijo que había tensiones…

Claro que va a haber tensiones, piensa Janice, cuando llegue a casa y hable con Becky. Le viene la necesidad de encontrar su salón de clase y arrastrarla hacia afuera por el cogote, y preguntarle qué cree que está haciendo al hablar de los asuntos que tienen, los asuntos íntimos, con esta desconocida.

—No sé por qué lo decís —responde.

La profesora Matthews abre la boca. Este es el punto en que un poco de edad la habría salvado, que un año o dos podrían haber hecho toda la diferencia, pero en realidad es la adolescente que Janice suponía, y entonces sigue:

—Lo decía por las tensiones entre el padre de Becky y vos.

Su posición se desplaza un poco hacia la puerta, el cuerpo delante de la mente, preparándose para la huida.

Janice quiere agarrarla del pelo y cachetearla. Sabe lo que la profesora Matthews está tratando de decir, y también sabe que no puede decirlo. Vuelve a hablar, lo que no debe decir se le retuerce en la lengua y emerge en dardos vacilantes de palabras y frases.

Al otro lado de la habitación, debajo de un cartel del desierto de Gobi, hay una papelera. Janice llega a la papelera a tiempo para vomitar. Vomita encima de una caja de jugo vacía y virutas de lápiz enruladas como una tira de cáscara de naranja. Después vomita de nuevo. Se endereza y se limpia la boca con la mano. Tiene los ojos húmedos y se los seca con la manga, pero la humedad aumenta y ella se da cuenta de que está llorando. Cuando camina hacia la puerta del salón, mira a la profesora Matthews y ve que está afligida, impactada; Janice piensa que está más impactada que si la hubiera cacheteado.

El pie, una vez vendado, quedará vendado para siempre: pocos pueden soportar el dolor cuando los huesos se despiertan. Cuídelo con atención, pero siempre en la oscuridad. La belleza atrapada bajo las vendas podría disiparse con la luz.

Se sienta en un café por un par de horas hasta que los empleados ponen las sillas sobre las mesas y empiezan a trapear a su alrededor. Cuando por fin vuelve a la casa, encuentra el pasillo y las habitaciones de abajo a oscuras, a no ser por el parpadeo del televisor en el living. Becky está despatarrada en el sillón; tiene los pies atados con vendas blancas y apoyados sobre un puf. Janice prende la luz.

—Becky —le dice—, tenemos que hablar.

Becky parpadea, se frota los ojos. Murmura algo por lo bajo; después agarra el control remoto y empieza a hacer zapping.

Janice se interpone entre su hija y la pantalla.

—Hoy fui a ver a la profesora Matthews. —Becky deja el control remoto y la televisión queda en un canal de dibujos animados—. Tu padre y yo somos muy felices, Becky. ¿Entendés eso? —Becky la observa en silencio—. Y si alguna vez eso te preocupa, o te preocupa cualquier cosa, primero hablás conmigo, ¿queda claro? No te culpo por nada, Becky, por favor, no creas que te estoy culpando, pero somos una familia, un equipo, y tenemos que confiar uno en el otro.

Becky está mirándose las uñas, sacándose las cutículas.

Janice suspira.

—Está bien —dice—, voy a poner en marcha la cena. Después nos vamos a sentar juntas y me vas a contar qué le dijiste a la profesora Matthews.

—No me acuerdo bien —responde Becky—, hablamos de muchas cosas.

Janice siente que le vuelven las náuseas.

—Tenés que tratar de acordarte —le dice—, es importante. —Señala los pies de Becky con la cabeza—. Y sé que esto no forma parte de los deberes, así que sacate esas vendas.

Becky no da señales de haberla escuchado.

—Te dije que te las saques.

Lentamente, Becky pone un pie en el sillón. Empieza a sacarse las vendas y las deja caer en espirales al piso. Debajo, el pie se ve blanco y pálido y asustado. Tiene marcas rojas que atraviesan los dedos donde ahora Janice nota que Becky usó bandas elásticas para sostener las medias en el lugar. Becky se examina los dedos, el arco del pie. El meñique está de un color blanco azulado y empieza a ponerse rosado a medida que la sangre le bombea de nuevo. Por un segundo, se olvida de que estaba peleando con su madre.

—Mirá —dice mientras se sostiene el pie—, se achicó.

Janice se inclina y entorna los ojos ante el pie de su hija.

—Está exactamente del mismo tamaño que siempre.

—No —dice Becky—, está más chico.

Se levanta y va de un salto hasta donde dejó un par de championes de lona. Desliza el pie descalzo dentro de uno y lo retuerce.

—¿Ves? —sigue—, me queda flojo. Antes no me quedaba flojo.

Cruza de un salto otra vez la habitación y se desploma en el sillón. Agarra una tira de tela del piso.

—¿Qué vas a hacer?

—Voy a dormir con las tiras puestas; quiero ver cómo me quedan los pies por la mañana.

—De ninguna manera.

—Me odiás —dice Becky—, querés que tenga unos pies de payaso grandes y feos como la profesora Roberts.

Janice le saca la tira de la mano a su hija, la rasga en dos, y después en dos de nuevo, y tira los pedazos a la alfombra.

—¡Pará! ¡Las estás arruinando! —grita Becky.

Sale del sillón, se equilibra un segundo y salta sobre el pie sin vendas. Trata de juntar las tiras, pero Janice las patea y las dispersa por el piso.

—¡Te odio! —sigue—. ¡Ojalá no fueras mi madre! ¡Ojalá tuviera cualquier otra madre en el mundo menos vos!

Cojea hasta la escalera con un pie todavía vendado. Agarrándose del pasamano, salta por el primer tramo de escalones y se detiene en el descanso.

—Bajá ya mismo —le dice Janice. Empieza a subir la escalera detrás de ella.

Becky niega con la cabeza. En la calle, se encienden las lámparas y un resplandor suave cae sobre la escalera, sobre la mesa con los animales de cristal, que brillan como si los hubieran prendido fuego, y crepitan con luz y llamas. En ese momento, Becky también está en llamas, feroz y hermosa como la estrella de una película antigua en blanco y negro, con el pelo que le cae suelto sin rodete y los cachetes rosados. Y un segundo después, vuelve a ser una niña, afligida, confundida, abrasada por la savia vital que le bulle por dentro.

Janice está a su lado ahora.

—Vamos, Becky, no seas boba.

Becky se seca una lágrima.

—¿Te parece? —le responde—, bueno, capaz que soy boba, pero por lo menos no soy una patética de mierda. Con razón papá te odia.

Su mano golpea a Becky en el pómulo, justo debajo del ojo izquierdo. Ve, como en cámara lenta, a su hija que cae hacia atrás y la mesa que se estrella contra el piso. Las pequeñas figuras chocan al caer, se agrietan, se astillan, y los trozos de cristal se incrustan como estalagmitas en miniatura en la alfombra. Y la secuela inmediata, por un segundo nada más, es un silencio total y absoluto; ese breve y fugaz silencio que les ha escuchado describir en televisión a los sobrevivientes de ataques terroristas y explosiones. Becky se para temblando, con una mano apoyada en la pared para estabilizarse. Tiene la cara pálida, además de un corte rojo debajo del ojo, que ya empezó a sangrar.

—Ay, no —murmura Janice—, ay, no.

Se desploma junto a la mesa dada vuelta; el piso alrededor brilla con añicos de pájaros y animales. Se mira la mano, que todavía le hormiguea por la fuerza de la cachetada. El anillo del dedo del medio fue regalo de Philip hace años y ella lo ha guardado con la intención de mandarlo a ajustar. Giró, como siempre, y las piedras, la cresta dura de diamantes, se encuentran hacia abajo.

Becky se lleva una mano al cachete cortado. Casi no parece registrar la sangre en los dedos cuando los aleja. Como aturdida, levanta la mesa, la pone de nuevo en su lugar bajo la ventana. Después se deja caer sobre las manos y rodillas, y empieza a juntar los cristales: los que sobrevivieron y los rotos, decenas de miembros amputados y torsos destrozados.

—No —le dice Janice sollozando—, no te preocupes, no tiene sentido. —Extiende la mano y sigue con un dedo el rastro de sangre en la cara de su hija—. Ahora me va a dejar —murmura—, no va a querer estar conmigo después de esto.

Qué hermosas son las zapatillas diminutas, el paso ondulante que la alejará para siempre de los cultivos. Que empiece ahora la dote: zapatillas bordadas con peces y flores de loto, hechas con sus propias manos.

Hay un manzano ornamental, plantado por algún propietario anterior, al final del jardín, y el suelo alrededor es pura pulpa machucada que cayó con el viento, aunque ella juró que este año lo cosecharía. Se recuesta en el tronco y escucha el río que corre del otro lado del cerco. Al mirar hacia atrás, ve una luz prendida en el cuarto de Becky y las cortinas cerradas. Más tarde, se prenden las luces de abajo y ve a Philip que se mueve en la cocina, y ella vuelve por el jardín hacia la casa.

Desliza la puerta del patio para abrirla y nota que lo asusta. Philip todavía tiene puesto el saco y está agarrando una cerveza de la heladera. Se da vuelta y ella le estudia la cara a través de la cocina para tratar de descifrar si sabe algo.

—Me asustaste —dice él—, no me di cuenta de que estabas acá. ¿Dónde está Becky? —Como ella no responde, él se le acerca y le pasa un brazo alrededor de los hombros—. No seguís enojada conmigo, ¿no? —le pregunta—. Pensé que ya estaba todo bien. —Y le da un beso en la frente.

—Philip… —empieza a decir, pero en el piso de arriba se abre una puerta y ella oye pasos bajando la escalera.

Janice se aleja de su marido, camina y se para en la otra punta de la habitación. A Becky, el pelo le cae por la espalda en una sola trenza y ya no parece de catorce años, sino una niña de once o doce. Se lavó la cara y se puso un apósito en el cachete, un vendaje cuadrado de tela que le cubre no solo el corte, sino también toda la piel alrededor. Se sacó todas las vendas y tiene puestas unas pantuflas rosadas en los pies.

—Hola, princesa —la saluda Philip—, ¿qué te pasó en la cara? —Deja la cerveza y se le acerca—. ¿Te pasó algo en la escuela? Si está pasando algo en la escuela, tenés que contarnos. Janice, ¿ya la viste?

Becky se estremece cuando él le toca el cachete.

—Me caí contra la valla jugando al hockey —responde—. Es un raspón nada más.

—Dejame ver —dice Philip, pero ella retrocede un paso.

—Estoy bien, en serio —dice—, mamá ya lo vio. Le puso un poco de antiséptico.

Él baja los brazos en señal de derrota.

—Okey —dice—, supongo que ustedes, las chicas, tienen todo bajo control. —Agarra la cerveza y se va al living.

Más tarde, mientras Philip mira televisión, Janice sube discretamente al piso de arriba. En el descanso, ve que los animales de cristal están ensamblados, las víctimas pegadas de nuevo, de manera tosca pero efectiva, y cada figura se encuentra de nuevo en su lugar. Se para afuera del cuarto de Becky y escucha. No hay ruidos, solo un sonido suave, de papel, como de páginas que pasan. Tantea el picaporte, pero está trancado, y enseguida hasta el sonido de las páginas se detiene, y está tan silencioso que, a través de la pared, puede oír a la señora Harding moviéndose en la casa de al lado. Piensa en llamar a Becky desde la puerta, pero no sabe qué decirle, y tiene miedo de que Philip las escuche. Pasan unos minutos y vuelve al piso de abajo.

Empezó a llover; primero es una llovizna y enseguida un chaparrón horizontal que martilla el vidrio de las puertas que dan al patio. Janice se sienta en la mesa de la cocina, observa la oscuridad del jardín y mira cómo el agua de lluvia se filtra por la junta de las puertas y forma un charco en el piso de la cocina. Mira el charco que se agranda, sin preocuparse en agarrar un lampazo y un balde, como normalmente haría. Es algo que pasa siempre que llueve; una falla de la instalación original de las puertas. Ha tratado de que las arreglen o las cambien, pero será imposible conseguir a alguien que haga el trabajo tan cerca de Navidad. Esperará hasta enero, que es cuando todo se calma, y entonces lo hará.

Rara vez un hombre tocará un pie vendado. Teniendo esto en cuenta, en la menor de las zapatillas, déjela coser un bolsillo: allí guardará sus secretos más oscuros.