9,99 €

Mehr erfahren.

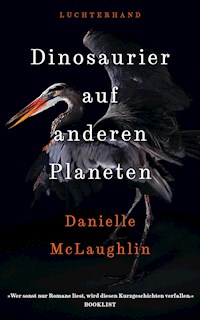

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine junge Frau lernt ihren Mann ganz neu kennen, als sie zum ersten Mal seine Heimat an der nordirischen Küste besuchen; eine Mutter will verstehen, warum ihr kleiner Sohn so besessen ist von Tierknochen und der Apokalypse … In diesen Geschichten ist die Welt ebenso schön wie fremd. Männer und Frauen, Alt und Jung bewegen sich durchs Leben, wie ein Tourist ein fernes Land erkundet: aufmerksam, mit einer Mischung aus Staunen und Misstrauen. Sie leben in ständiger Gefahr, missverstanden, verletzt oder abgelehnt zu werden, und wollen doch nur begreifen, wer sie sind, in welcher Welt sie leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Eine junge Frau lernt ihren Mann ganz neu kennen, als sie zum ersten Mal seine Heimat an der nordirischen Küste besuchen; eine Mutter will verstehen, warum ihr kleiner Sohn so besessen ist von toten Vögeln und der Apokalypse; ein Mann ist hin- und hergerissen zwischen seinem fordernden Job in der Stadt und den Nöten seiner Frau und seiner kleinen Tochter in ihrem neuen Heim auf dem Land … In diesen Geschichten ist die Welt ebenso schön wie fremd. Männer und Frauen, Alt und Jung bewegen sich durchs Leben, wie ein Tourist ein fernes Land erkundet: aufmerksam, mit einer Mischung aus Staunen und Misstrauen. Sie leben in ständiger Gefahr, missverstanden, verletzt oder abgelehnt zu werden, und wollen doch nur begreifen, wer sie sind, in welcher Welt sie leben.

»Literatur, die das Wunder und die Fülle scheinbar unbedeutender Lebensgeschichten offenbart … Hier fühlt sich die Welt uralt und fremd an, vertraut und ganz neu.« Financial Times

»In McLaughlins Welt hat das Alltägliche denselben Glanz – oder dieselbe zerstörerische Kraft – wie eine glitzernde Galaxie oder ein Krieg.« Kirkus Reviews

Zur Autorin

Danielle McLaughlin hat als Rechtsanwältin praktiziert, bevor sie mit 40 Jahren zu schreiben begann. Ihre Geschichten wurden in The New Yorker, The Irish Times, The Stinging Fly und verschiedenen Anthologien veröffentlicht, sie gewann u. a. die William Trevor/Elizabeth Bowen International Short Story Competition und den Willesden Herald International Short Story Prize. Ihr Erzählungsband »Dinosaurier auf anderen Planeten« kam 2015 auf die Shortlist der Irish Book Awards Newcomer of the Year und wurde 2019 mit einem der höchstdotierten literarischen Preise weltweit ausgezeichnet, dem Windham-Campbell Prize. Danielle McLaughlin lebt im County Cork, Irland und schreibt an ihrem ersten Roman.

Zur Übersetzerin

Silvia Morawetz, mehrfach mit Stipendien ausgezeichnete Übersetzerin, hat u. a. Steven Bloom, Paul Harding, James Kelman, Joyce Carol Oates, Anne Sexton und Ali Smith ins Deutsche übertragen.

Danielle McLaughlin

Dinosaurier auf anderen Planeten

Erzählungen

Aus dem Englischen von Silvia Morawetz

Luchterhand

Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Dinosaurs On Other Planets

bei The Stinging Fly Press, Dublin.

Die Veröffentlichung dieses Buches wurde gefördert durch Literature Ireland.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2015 Danielle McLaughlin

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020

Luchterhand Literaturverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: buxdesign | München,

nach einem Entwurf von © Emily Mahon

Covermotiv: © Bob Croslin

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-17196-4V002

www.luchterhand-literaturverlag.de

facebook.com/luchterhandverlag

INHALT

Die Kunst des Füßebindens

Gegen die ich mich wehre, die hasse ich nicht

Alles über Alice

Die Reiher am Fluss

Die Nacht des Silberfuchses

Kein Oleander

Silhouette

Ein anderes Land

Der Geruch welker Blumen

Im Sturz

Dinosaurier auf anderen Planeten

Dank

Für meine Eltern Mary und Ted

DIE KUNST DES FÜSSEBINDENS

Beginne am Tag des Fests für die Göttin Guanyin, damit sie ihre Gunst gewähre. Oder an der Schwelle zum Winter, wenn Knochen vor Kälte fühllos und spröde werden wie das gesprungene Eis auf einem See. Beginne, wenn sie klein ist, wenn die Knochen noch mehr Wasser enthalten und ein Fuß umgelenkt werden kann wie der Lauf eines Gebirgsbachs.

Es ist Dienstag, die Frau, die zum Putzen kommt, war da, und danach riecht es im Flur immer wie in einem Taxi, nach einem künstlichen Tannennadelduft namens Alpine Spring, dabei ist es Anfang November. Janice knöpft den nassen Mantel auf, hängt ihn an einen Haken. Sie hat erwogen, mal zu erwähnen, dass sie den Duft nicht mag, aber sie und die Putzfrau sind selten gleichzeitig im Haus, und auf einem Zettel – Ich mag das Raumspray nicht – nimmt sich die Beanstandung banal aus, fast kleinlich. Hinzu kommt noch, dass die Frau auch bei anderen Müttern aus der Schule putzt, und Janice spürt schon jetzt eine Hierarchie von Bündnissen, befürchtet kleine Akte von Verrat und Indiskretion.

Musik dringt von oben herab, heftig wummernde Bässe, von denen die Decke vibriert: So klingt es, wenn Becky das Hockeytraining schwänzt. Mrs Harding von nebenan wird nicht weit sein. Sie wird schon vorn am Fenster gesessen und auf Janices Rückkehr gewartet haben, sich nun mühsam in ihren knöchellangen Pelz hüllen und sich die Schuhe zubinden, bereit für den Überfall auf den Stufen vor Janices Haustür. Sie wird sich darüber beschweren, dass die rutschig sind vom nassen Laub, ganz so, als hätte Janice ihr eine Falle gestellt, und dann, wenn die Musik aufgehört hat, eine geschlagene Stunde am Küchentisch sitzen, eine Tasse Tee schlürfen und reden.

Beim Hinaufgehen hält Janice auf dem Treppenabsatz kurz inne und richtet die Figürchen ihrer Kristallsammlung neu aus, kleine Vögel und Tiere, die auf einem Tischchen am Fenster stehen, wo das Licht sie am besten zur Geltung bringt. Jeden Dienstag nimmt die Putzfrau sie herunter, um den Staub auf dem Tisch abzuwischen, und jeden Dienstag baut sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder auf. Unerklärlicherweise sieht das Tischchen heute aus, als sei es gar nicht abgestaubt worden, und trotzdem stehen die Figürchen nicht an ihrem Platz.

Im Zimmer ihrer Tochter blickt eine Reihe Stofftiere von einem Regal herab. Die Jahre haben es nicht gut mit ihnen gemeint, jedes Spielzeug leidet an einem Gebrechen: der zerrupfte I-Aah hat keinen Schwanz mehr, der sich mausernde Teddybär nur noch ein Auge. Becky zieht einen Flunsch, als sie ihre Mutter sieht. »Du sollst doch anklopfen«, sagt sie und schaltet die Musik aus. Sie ist im Juli vierzehn geworden und mit einem Mal in die Höhe geschossen und in die Breite gegangen. Ihr Gesicht, eh schon zu rund, um hübsch zu sein, ist noch runder geworden, und sie hat sich angewöhnt, ihr langes braunes Haar, das Beste an ihr, als strengen Knoten zu tragen. Sie sitzt, noch in Schulbluse und -rock, auf dem Bett. Die Schuhe und die grauen Wollsocken hat sie ausgezogen, und sie umwickelt sich den rechten Fuß mit einer von Janices Strumpfhosen, die an der Stelle, wo das Nylon über den Zehen spannt, bereits eine Laufmasche hat.

»Was soll das werden, wenn es fertig ist?«, fragt Janice.

»Ich binde mir die Füße.«

Janice sieht zu, wie ihre Tochter sich die Zehen unter die Füße biegen will und die Zehen gleich wieder heraufschnellen. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«

»Das ist für ein Geschichtsprojekt bei Ms Matthews. Es geht darum, was Frauen früher alles zu leiden hatten. So ungefähr.«

»Ich verstehe immer noch nicht, wieso du dir die Füße bindest.«

»Damit ich Em-pa-thie lerne?«, sagt Becky. »Damit ich merke, wie Unterdrückung sich anfühlt. So ungefähr.«

»Wie alt ist Ms Matthews?«

Becky antwortet nicht. Sie windet sich die Strumpfhose wie ein Band um die Zehen. Direkt unter dem Knöchel hat sie eine blassrosa Narbe an der Stelle, wo sie sich als Kind mal den Fuß in der Tür eingeklemmt hat und die Haut eine Spur heller nachgewachsen ist. Becky nimmt sich einen Streifen weißen Stoff von dem Häufchen, das auf dem Bett neben ihr liegt, und bandagiert sich den Fuß, wickelt den Stoff so lange herum, bis der Fuß ein weißer Stumpf ist.

Schneide einem lebenden Kalb den Bauch auf und tauche ihre Füße in die Wunde, so tief, dass die Knöchel mit Blut bedeckt sind. Hast du kein Kalb, so erhitze das Blut eines Affen bis zum Kochen und gib Maulbeerwurzel und Tannin dazu. Tauche die Füße so lange hinein, bis die Haut weich ist.

Es ist kalt in Beckys Zimmer, und Janice steigt über die auf dem Boden verstreuten Sachen – Unterwäsche, Zeitungen, Spraydosen – und schließt das Fenster. Tampons in grellbunten Schutzhüllen liegen auf dem Frisiertisch wie aus der Schachtel gekippte Bonbons, daneben Lidschatten und Lipgloss. Sie wirken deplatziert, diese Erwachsenendinge, so als hätte ein Kind im Spiel die Handtasche seiner Mutter ausgeräumt. Das Zimmer geht nach hinten hinaus, mit Blick auf einen schmalen Garten, der zum Fluss hin sacht abfällt. Als Becky noch klein war, hatte Janice immer Angst, dass sie womöglich fortlief und ertrank. Den einen Sommer hatte Philip dann aus Blechstreifen, die er an Holzpfähle nagelte, einen Zaun gebaut. Er erfüllte seinen Zweck, ist heute aber, wo die Bleche verbeult und verrostet sind, eine Beleidigung für das Auge. Wenn das Frühjahr kommt, denkt Janice, wenn die Tage länger sind und das Wetter milder ist, wird sie den Zaun abreißen. Sie schließt das Fenster und zieht die Vorhänge vor.

Becky ist immer noch mit der Strumpfhose beschäftigt. Neben ihr auf dem Bett liegen mehrere Blätter Papier, darunter eines mit der Überschrift »Die Kunst des Füßebindens«, die schlechte Fotokopie einer handschriftlichen Anleitung. Daneben liegt eine Seite mit Fotos und Diagrammen, zum Teil versehen mit Anweisungen: Reibe die Füße mit Bianstein oder einem Stück vom Horn eines Ochsen. Janice identifiziert das Ding auf den Fotografien nicht sofort als Fuß. Es ist ein grauweißer Klumpen, die Zehen mit der Sohle verschmolzen wie Plastik, das zu nahe am Feuer lag. Schüchtern lächelt die Besitzerin des Fußes in die Kamera. Es hat etwas Groteskes, beinahe Schäbiges, wie sie ihre Deformation herzeigt, hat etwas von der Zurschaustellung Missgebildeter in einem alten Wanderzirkus, und Janice wendet sich ab, sieht wieder auf die Füße ihrer Tochter. An den Stoffstreifen, die Becky sorgfältig um ihren Fuß wickelt, erkennt Janice die zarte Langette, mit der die Kissenbezüge aus ägyptischer Baumwolle im Gästezimmer umrändert sind.

»Verflucht, Becky! Hast du eine Ahnung, wie teuer die sind? Hättest du nicht etwas anderes nehmen können? Irgendwas?«

»Ich hab überall gesucht«, sagt Becky, »es war nichts anderes da. Wenn du zu Hause gewesen wärst, hätte ich dich fragen können, aber du warst nicht da.«

»Vielleicht sollte ich Ms Matthews mal über die drückenden Kosten von Kissenbezügen aufklären.«

Becky zieht ein finsteres Gesicht, hält im Wickeln inne. »Warum musst du wegen Ms Matthews so rumzicken?«

»Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dieses Wort lassen?«

»Welches denn?«

»Das weißt du genau. Und, um das ein für alle Mal klarzustellen, ich habe nichts gegen Ms Matthews, ich finde nur, sie hat komische Vorstellungen von Hausaufgaben.«

»Du hasst sie«, sagt Becky.

Janice holt tief Luft. »Ich hasse sie nicht«, sagt sie langsam. »Ich kenne sie ja nicht mal persönlich«, doch noch während sie das sagt, fällt ihr von dem Tag der offenen Tür vor zwei Jahren die schmächtige rothaarige Frau mit einem asymmetrischen fransigen Haarschnitt und Ugg-Stiefeln ein, die sie damals allerdings für eine Schülerin gehalten hatte, weil sie sich kaum von den Teenagern unterschied, die sie in einem schnatternden Pulk umstanden.

»Wenn du zum Elternabend gegangen wärst, hättest du sie kennengelernt. Dad hat sie kennengelernt. Dad mag sie.«

Janice überlegt, beschließt, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Sie hebt stattdessen Kleider vom Boden auf, um sie in den Schrank zu hängen.

Becky bandagiert weiter ihren Fuß. »Ms Roberts hasst sie auch«, sagt sie, »aber die ist bloß eifersüchtig, denn Ms Matthews ist ein Schatz, und Ms Roberts ist eine blöde Fotze. Das sagen alle, und das ist sie auch, echt jetzt.«

»Becky!« Janice erstarrt mit den Kleidern in der Hand. »Dieses Wort will ich von dir nicht noch einmal hören, hast du mich verstanden?«

»Bei Ms Matthews dürfen wir sagen, was wir wollen.«

»Ich warne dich, Becky …« Dann ertönt das Geräusch, auf das sie gehofft hat – das Läuten des Haustelefons. »Wir sind damit noch nicht fertig, Becky«, sagt sie mit erhobenem Zeigefinger, »noch lange nicht.«

Wenn die Haut geschmeidig ist, brich die vier kleinen Zehen am zweiten Gelenk und biege sie nach unten. Nimm ein Messer und schäle die Nägel ab. Sie können sich sonst wie mongolische Todeswürmer ins Dunkel der Ferse bohren, und dadurch ginge ein Fuß verloren.

Am Tag zuvor war sie mit Philip bei einer Party zu einem 40. Geburtstag gewesen, die in einem Restaurant in Douglas gefeiert wurde. Angela, das Geburtstagskind, war eine alte Freundin aus dem College. Genauer gesagt war sie Philips alte Freundin aus dem College, denn auch wenn sie damals alle zu einer Clique gehört hatten, konnte Janice sie noch nie leiden. Angelas Töchter waren auch da, drei Teenager, die bereits die Eigenarten ihrer Mutter übernommen hatten: das süßliche, kokette Kichern, die Angewohnheit, anderen zu dicht auf die Pelle zu rücken und sie anzufassen, auch wenn es nicht nötig war. Kreischend waren die drei auf Philip zugerannt, und eine, die Mittlere, hatte ihn »Onkel« genannt und geküsst.

Im Auto auf der Heimfahrt sagte Janice: »Ich finde, Angela ist schon zu dünn, man sieht es ihr im Gesicht an.«

»Ich fand, sie sah gut aus«, sagte er. »Und kein bisschen wie vierzig, das steht fest.«

Janice fuhr. Sie warf ihm auf dem Beifahrersitz einen Blick zu, aber er schaute zum Fenster hinaus. »Weißt du, was ihre Schwester mir erzählt hat?«, sagte sie. »Angela hat sie alle auf Diät gesetzt. Die armen Mädchen, die Kleine kann doch nicht älter als zwölf sein.«

»Vierzehn«, sagte er, »genauso alt wie Becky.«

»Das ist trotzdem viel zu jung, Philip.«

»Sie hat ihnen die Chips und die Schokolade gestrichen«, sagte er, nun ihr zugewandt. »Das ist ja wohl kein Menschenrechtsverstoß.«

Sie näherten sich einer Kreuzung, und Janice bremste scharf. »Und das habt ihr besprochen, du und Angela?«, sagte sie. »Als ihr euch den ganzen Abend zusammen an der Bar verkrochen habt?«

Er seufzte. »Angela mag dich«, sagte er, »sie wollte immer nur eine Freundin sein. Ich wünschte, du würdest ihr eine Chance geben. Wenn du es genau wissen willst, wir haben über Becky gesprochen, sie hat ja ganz schön zugenommen.«

»Das glaub ich jetzt nicht …«, sagte sie.

»Na, hör mal«, sagte er, »das musst du doch auch gemerkt haben.«

»Ich sag dir, was ich gemerkt habe«, sagte sie. »Du tust den ganzen Abend Plastik-Angela schön. Und wenn nicht Angela, dann einer ihrer Töchter. Glaub nicht, ich hätte es nicht gesehen. Einmal hatte die Blonde praktisch schon die Hand auf deinem Hintern, schlimmer als ihre Mutter.«

»Lass mich raus, lass mich raus hier, ich laufe nach Hause.« Sie mussten an einer Ampel halten, und er rüttelte an der Tür, die aber verriegelt war.

»Große Geste, Philip, wenn wir vielleicht noch fünf Minuten entfernt sind«, aber sie weinte doch, rieb sich mit dem Handrücken heftig über die Augen. Er hätte herüberlangen und die Tür entriegeln können, blieb aber reglos sitzen, und als die Ampel umsprang, fuhr sie weiter. Er sprach kein Wort mehr, bis sie vor dem Haus hielten. Sie schluchzte inzwischen, die Tränen liefen ihr die Wangen hinab. Er löste den Sicherheitsgurt.

»Hättest du je gedacht, dass unser Leben so wird?«, sagte er.

Bereite Binden aus weißer Seide oder Baumwolle vor, zehn Chi lang und zwei Cun breit. Brich das Fußgewölbe, wickle den Stoff in Achten und verknote ihn zwischen Spann und Knöchel. Lass dich von den Schreien nicht verunsichern: Die Brise, die in der Nacht über die Lotosknospe seufzt, weicht am Morgen den Blütenblättern der Sonne.

Sie läuft über den Treppenabsatz zu ihrem Schlafzimmer und nimmt das Telefon ab. »Hi«, sagt sie.

»Hi.«

Diese Poststreitgespräche gestalten sich wie ein Volkstanz, wie eine komplizierte Choreographie von Vorstößen und Rückzügen, mehr oder weniger elegant ausgeführt. Die korrekten Figuren, korrekt nacheinander abgeschritten, und sie gelangen schließlich zurück an den Ausgangspunkt. »Hör mal«, sagt er, »gestern Abend, das hätte ich nicht sagen sollen, entschuldige.«

»Wir waren beide müde«, sagt sie. »Angela bringt mich immer auf die Palme. Ich weiß gar nicht, warum sie mir so auf die Nerven geht.«

»Andere zu nerven ist Angelas Art«, sagt er, »sie hat ein besonderes Talent dafür«, aber Janice weiß, dass er ihr nur nach dem Munde redet, weiß, dass er Angela mag, womöglich irgendwann einmal sogar mit ihr im Bett war, doch sie erkennt auch, dass er für die Entschuldigung Angela opfert. Sie streckt sich rückwärts auf dem Bett aus und schließt die Augen.

»Ich hab über das nachgedacht«, sagt sie, »was du gestern Abend über Becky gesagt hast, dass sie so zugenommen hat. Ich rede mal mit ihr darüber.«

»Bitte nicht«, sagt er, »das war völlig daneben.«

»Nein, war es nicht«, widerspricht sie, vor allem, weil es die Erwartung erfüllt, aber nun, da sie es ausgesprochen hat, fragt sie sich, ob er vielleicht nicht doch recht hat.

»Sie zu verstören, das wäre mir gar nicht recht«, sagt er, »sie ist ein großartiges Kind. Aber tu, was du für richtig hältst.«

»Ein paar Pfund abspecken könnte ihr nicht schaden.« Janice wartet, dass er etwas sagt, aber er ist verstummt. Sie spürt, er möchte das Gespräch auslaufen lassen. »Bist du zum Abendessen zu Hause?«, fragt sie und sucht nach etwas, was sie noch sagen, womit sie ihn noch halten kann.

»Leider nicht. Ich muss mit Kunden essen gehen.«

»Wohin willst du sie ausführen?«, fragt sie noch, da sagt er schon »Bye, bye« und legt auf.

Sie lässt den Hörer auf die Gabel sinken und bleibt noch einen Moment auf der Bettkante sitzen. Diese Anrufe dienen im Allgemeinen demselben Zweck wie ein heilender Wickel, dass sie stattfinden, ist bedeutsamer als alles, was dabei gesagt werden könnte. Der von eben war anders. Weil er es so eilig hatte, zum Ende zu kommen, denkt sie, weil er sich so umstandslos von ihr verabschieden konnte. Sie geht zum Spiegel und richtet sich das Haar. Ihre Hand fliegt an den Hals, als sie Becky in der Tür stehen sieht. »Meine Güte, Becky«, sagt sie, »hast du mich erschreckt.«

»War das Dad am Telefon?«

Janice nickt. Wie lange steht das Kind schon dort?, fragt sie sich.

Becky fängt an, rhythmisch gegen den Türrahmen zu treten, fünf Tritte mit dem rechten Fuß, fünf mit dem linken, die Füße dick mit weißen Kissenhüllenverbänden umwickelt. »Kommt er zum Abendessen heim?«

»Nein, er trifft sich mit Kunden.« Janice zeigt auf die bandagierten Füße ihrer Tochter. »Nimm das runter und mach deine Hausaufgaben fertig.«

Becky schüttelt den Kopf. »Geht nicht. Ich hab sie gerade erst drangemacht.«

Janice geht hinüber und zieht an einem losen Ende am rechten Fuß ihrer Tochter. Becky schreit gellend und tritt aus, trifft ihre Mutter am Handgelenk. Sie macht kehrt und stakst mit komisch stolpernden Schritten zu ihrem Zimmer, die Arme zur Seite gestreckt, als liefe sie über ein Seil. Eine Binde wickelt sich beim Gehen ab, bleibt hinter ihr liegen.

Janice reibt sich das Handgelenk. »Jetzt ist Schluss, Becky«, sagt sie und folgt ihr über den Treppenabsatz. »Ich komme morgen in die Schule. Ich spreche mit Ms Matthews.«

Becky ist an der Tür zu ihrem Zimmer angelangt. »So ein Zufall«, sagt sie, »Ms Matthews möchte dich nämlich auch sprechen.« Sie zieht einen Zettel aus der Tasche ihres Rocks, knüllt ihn zusammen und wirft ihn ihrer Mutter zu, trifft sie an der Brust. Dann geht sie in ihr Zimmer, schlägt krachend die Tür zu und schließt von innen ab.

Janice hebt das Blatt Papier auf, streicht es glatt. Es ist ein Terminzettel mit dem blauen Schulwappen am oberen Rand, die Felder für Tag und Uhrzeit sind leer. Mit ein paar handschriftlichen Zeilen in großer rundlicher Schrift, die i geziert von kleinen Kringeln, wird sie um telefonische Terminvereinbarung gebeten. Sonst enthält die Mitteilung nichts, keinerlei Hinweis auf den Grund für das gewünschte Gespräch, nur eine Unterschrift in derselben rundlichen Schrift: Madeleine Matthews. Der Zettel ist schon vor zwei Tagen ausgestellt worden. Janice hämmert an die Tür. »Becky, warum will Ms Matthews mich sprechen?«, aber es kommt keine Antwort. Sie probiert es noch einmal – »Sei nicht kindisch, Becky. Wir müssen darüber reden« –, doch Becky reagiert immer noch nicht. Erst als Janice die Treppe schon halb hinunter ist, meint sie ihre Tochter etwas sagen zu hören, etwas, das sehr nach »blöde Zicke« klingt.

Ist ein Fuß groß oder sind die Zehen fleischig, stecke Glas- oder Porzellanscherben zwischen die Binden. Das lässt Fleisch verfaulen und mit der Zeit abfallen, so dass der Fuß kleiner und gefälliger wird. Binde mindestens zweimal pro Woche, wenn die Familie reich ist, auch täglich. Schon bald wird sich zwischen Zehenfurche und Ferse ein Tal bilden, so dunkel und geheimnisvoll wie ein Tor aus Jade.

Unten schenkt sich Janice ein Glas Wein ein und setzt sich an den Küchentisch. Sie denkt an Philip, der irgendwo in einem Restaurant sitzt und verführerisches Essen isst, serviert von verführerischen Kellnerinnen mit weichen, glänzenden Mündern. Sie schließt die Augen, die Kellnerinnen verschwinden aber nicht, sondern treten im Gegenteil noch schärfer hervor, ein Trupp lächelnder, ansprechender junger Frauen. Und das schärfer werdende Bild verändert sich, die Frauen schieben sich übereinander, bis sie zu einer verschmelzen, einer Frau mit rotem, fransig geschnittenem Haar, die, unpassend für ein Restaurant, vor einem Whiteboard steht. Es ist Ms Matthews. Die fröhliche, unbeschwerte Ms Matthews, förmlich glühend vor einer Emotion, die es allein in der Jugend gibt: Hoffnung. Die selbstvergessene Ms Matthews, die in die Jahrhunderte zurückgreifen muss, damit sie etwas findet, was ihr Kummer bereitet. Und auch wenn Janice weiß, dass ihr Gehirn ihr einen Streich spielt, bestürzt sie das.

Seit Mandy Wilsons Mutter vor sechs Jahren hat es keine andere Frau gegeben, zumindest keine von Bedeutung, da ist sie sich ziemlich sicher. Vielleicht ab und zu einmal ein diskreter kleiner Seitensprung, erkennbar an einer vorübergehenden Distanziertheit, wenn er von einer Dienstreise heimkommt, an einer gewissen Gehemmtheit seiner Berührungen. Aber kein Vergleich zu der Zeit, als sie fürchtete, sie hätte ihn verloren. Damals stand sie sogar, wenn er zu Hause war und neben ihr schlief, mitten in der Nacht auf und ging im Haus umher, berührte Gegenstände, strich mit den Fingern über Wände und Sesselrücken, als wollte sie festhalten, was immer da zu entgleiten schien.

In anderen Nächten hatte sie Gegenstände in den Garten geschafft, Gegenstände, die sie am Tag ausgewählt hatte: Zierrat, Speisegeschirr, eine aus dem Urlaub mitgebrachte Muschel. Sie ging bis ans Grundstücksende, wo Philip sie nicht hören konnte, und schmetterte die Sachen gegen den Zaun. In so einer Nacht, rings um ihre Füße war der Boden schon mit Glas übersät, hatte sie beim Blick zurück gesehen, wie im Nachbarhaus ein Licht anging, hatte gesehen, wie die Jalousie hochgezogen wurde und Mrs Hardings Gesicht am Fenster erschien.

Irgendwie aber hatte sie es durchgestanden, und ihre Ausdauer wurde belohnt. Er war zur Vernunft gekommen, wie sie es schon vorher gewusst hatte, und als Beckys Geburtstag vor der Tür stand, war sie am Schultor zu Mandy Wilsons Mutter gegangen und hatte ihr eine Einladung in die Hand gedrückt. Mandys Mutter war an dem Freitagnachmittag bei ihnen zu Hause aufgetaucht, die Tochter in einem blauen Partykleid schüchtern neben ihr. Sie hatte ein Glas Holunderblütenlikör angenommen, hatte ihr ein Kompliment zum Schliff des Kristalls gemacht. Und dann hatten sie, Janice und die anderen Mütter sich schrill und ausgelassen unterhalten, hatten sogar gelacht, wenngleich ein bisschen hysterisch, während kleine Mädchen treppauf und treppab rannten oder im Kreis auf dem Fußboden saßen und sich gegenseitig die Haare flochten.

Geh vor Morgengrauen zur Statue des Mädchens mit den kleinen Füßen. Dort musst du Reisbällchen, vermischt mit Wolfsbeere, und ein Paar Seidenpantoffeln, nicht größer als ein Spatz, niederlegen.

Die Schule ist in drei zweigeschossigen Gebäuden aus den Siebzigern untergebracht und hat einen Anbau aus Glas und Stahl, in dem sich die Computerräume befinden. Der Name der Schule, Mater Misericordiae, prangt in stählernen Lettern über dem Eingang. Ms Matthews erwartet sie in einem leeren Klassenraum, wo sie an einem langen Schreibtisch sitzt und Hausaufgaben korrigiert. Ihr Gesicht wird von den Haaren verdeckt, weil sie sich über ein Schreibheft beugt. Farbstifte liegen, sorgfältig gespitzt, neben einem pinken Klammergerät und einer Schale mit bunten Büroklammern. »Sie müssen Beckys Mutter sein«, sagt sie und erhebt sich zum Gruß, reicht ihr die Hand. »Janice, nicht wahr?«

»Richtig«, sagt Janice. Ms Matthews, fällt ihr auf, sagt nicht, wie sie sie ansprechen soll.

»Bitte«, sagt Ms Matthews und weist auf einen Stuhl auf der anderen Seite des Tischs, und Janice setzt sich.

Ms Matthews setzt sich auch wieder hin, und ganz unvermittelt schwirren ihre Hände herum. Sie schiebt das Klammergerät ein Stückchen nach links, richtet einen Papierstapel bündig aus. Streicht mit dem Zeigefinger innen über ihren Blusenkragen und zupft ihn zurecht, obwohl er bereits so starr hochsteht, als sei er gestärkt worden. »Sie haben also«, sagt Ms Matthews und legt die Hände vor sich auf den Tisch, »meine Zeilen erhalten.«

»Ich wollte Sie zufällig auch gerade aufsuchen.«

»Oh?« Ms Matthews’ Hand fliegt abermals zu ihrem Kragen, diesmal nur eine kurze Berührung.

»Ja, es geht um das Füßebinden. Ich finde das nicht …«, sie hält inne, um dem nun folgenden Wort mehr Gewicht zu verleihen, »richtig.«

Ms. Matthews neigt den Kopf ein wenig zur Seite. »Das mache ich mit meinen Mädchen jedes Jahr. Im Allgemeinen finden sie es interessant.«

Ihre Mädchen?, denkt Janice. Welchen Besitzanspruch kann diese Frau wohl erheben, die selbst kaum mehr als ein Kind ist? Und: jedes Jahr? Wie viele Jahre können das, genau genommen, sein? Drei? Vier?

»Es ist ein bisschen mittelalterlich, nicht?«, sagt Janice. »Im Wortsinn.«

»Genau genommen«, sagt Ms Matthews, »und das ist sehr interessant, wurde es in einigen abgelegenen Gebieten in China bis in die vierziger Jahre praktiziert. Aber die exakten Jahreszahlen sind nicht das Entscheidende, nicht wahr? Ich wähle lieber einen breiteren soziologischen Ansatz.« Sie hat sich einen Kugelschreiber gegriffen und schlägt damit an den Tisch, eine Geste, wie sie auch bei Becky denkbar wäre, und Janice muss sich beherrschen, um nicht zu sagen, sie soll damit aufhören.

»Sie sind vierzehn«, sagt Janice. »Da wachsen die Füße noch, es könnte die Knochen beschädigen.«

Ms Matthews runzelt die Stirn. »Entschuldigung?«, sagt sie. »Ich kann Ihnen nicht folgen …«

»Ich habe gesehen, wie straff Becky diese Binden wickelt. Es könnte die Blutzirkulation unterbrechen.«

Ms Matthews rückt etwas mit dem Stuhl zurück, vergrößert den Abstand zwischen sich und Janice ein Stückchen. »Selbstverständlich«, sagt sie, »binden wir nicht unsere eigenen Füße. Eigentlich diskutieren wir darüber, schauen uns Videos auf YouTube an, solche Dinge.«

Der Klassenraum kommt Janice plötzlich heiß und stickig vor, sie möchte ein Fenster aufmachen, aber Ms Matthews spricht weiter. »Vielleicht«, sagt sie, »kommen wir auf diesem Umweg sogar darauf, weshalb ich Sie sprechen wollte. Ist Ihnen aufgefallen, dass Becky in letzter Zeit verstört ist, verschlossener als sonst?«

Als sonst? Ist Becky denn verschlossen? Still, das schon, aber verschlossen ist doch noch etwas anderes, nicht? Verschlossen ist etwas anderes. »Sie ist ein Teenager«, sagt Janice, »da ist verschlossen die Werkseinstellung«, und hasst sich schon dafür, als sie es gesagt hat.

»Wie Sie wissen«, sagt Ms Matthews, »tut sich Becky im schulischen Umfeld nicht leicht. Das war zwar eigentlich schon immer ein Problem, zeigt sich jetzt aber stärker. Die Hänseleien wegen ihres Gewichts sind auch nicht hilfreich, aber dagegen bin ich vorgegangen.«

»Wieso erfahren wir erst jetzt davon?«, will Janice wissen.

Ms Matthews blickt wehmütig zum Fenster, auf das gepflegte Grün des Hockeyplatzes hinaus, wo Mädchen in gelbem Sportdress wie Lämmchen herumtollen, und das trotz des schneidenden Novemberwinds. »Ich habe es bei Beckys Vater angesprochen, beim Elternabend.« Ms Matthews legt die Hand auf die Packung der Farbstifte, als ob sie ein Talisman wäre. »Ich habe gehört«, sagt sie, »zu Hause ist es gerade schwierig.«

»Was soll das heißen?«

»Becky erwähnte, es gebe Spannungen …«

Spannungen gibt es mit Sicherheit, denkt Janice, wenn sie heimkommt und sich Becky vorknöpft. Am liebsten würde sie gleich den Klassenraum suchen, ihre Tochter am Kragen herauszerren und sie fragen, was sie sich dabei gedacht hat, ihre Angelegenheiten, ihre Privatangelegenheiten, vor dieser Fremden auszubreiten. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen«, sagt sie.

Ms Matthews öffnet den Mund. Hier hätte ein etwas höheres Alter sie vielleicht gerettet, hätten ein oder zwei Jahre den Unterschied ausgemacht, aber sie ist wirklich das Mädchen, für das Janice sie gehalten hat, und sagt deshalb: »Ich meinte, zwischen Ihnen und Beckys Vater.« Sie neigt sich ein wenig in Richtung Tür, ihr Körper ist ihren Gedanken voraus, fluchtbereit.

Janice möchte die Frau an den Haaren packen und ohrfeigen. Sie weiß, was Ms Matthews sagen will, und weiß auch, dass ihr nicht gestattet werden darf, es zu sagen. Ms Matthews spricht weiter, das, was sie nicht sagen darf, liegt ihr auf der Zunge und kommt in zögernd hervorgestoßenen Wörtern und Wendungen heraus.

Auf der anderen Seite des Raums steht unter einem Poster der Wüste Gobi ein Papierkorb. Janice schafft es gerade noch bis dahin und muss sich übergeben. Sie erbricht sich auf einen leeren Saftkarton und Bleistiftspäne, die sich wie Orangenschale ringeln. Dann erbricht sie sich noch einmal. Richtet sich auf, wischt sich den Mund mit der Hand ab. Sie hat nasse Augen und trocknet sie mit dem Ärmel, aber es steigt noch mehr Nässe auf, und ihr wird klar, dass sie weint. Als sie auf dem Weg zur Tür des Klassenraums aus dem Augenwinkel zu Ms Matthews sieht, schaut die ganz erschrocken, regelrecht bestürzt; noch bestürzter, denkt Janice, als wenn sie sie tatsächlich geohrfeigt hätte.

Ein Fuß, einmal gebunden, wird für immer gebunden: Nur wenige ertragen den Schmerz, wenn Knochen sich regen. Pflege ihn sorgfältig, aber stets im Dunkeln. Die von der Binde umfangene Schönheit kann sich im Licht verflüchtigen.

Sie sitzt über Stunden in einem Café, bis die Angestellten die Stühle auf die Tische stellen und um ihre Füße herum zu wischen anfangen. Als sie schließlich nach Hause geht, sind die Diele und die Räume im Erdgeschoss dunkel bis auf den Fernseher, der im Wohnzimmer flackert. Becky lümmelt auf der Couch, die weiß bandagierten Füße auf einem Sitzsack. Janice schaltet das Licht ein. »Becky«, sagt sie, »wir müssen reden.«

Becky blinzelt, reibt sich die Augen. Sie murmelt halblaut irgendetwas, greift nach der Fernbedienung und beginnt, zwischen den Sendern zu zappen.

Janice stellt sich zwischen ihre Tochter und den Fernsehschirm. »Ich war heute bei Ms Matthews.«

Becky legt die Fernbedienung weg, lässt einen Zeichentrickfilm weiterlaufen.

»Dein Vater und ich sind sehr glücklich, Becky. Begreifst du das?«

Becky starrt sie wortlos an.

»Und sollte dich das jemals beunruhigen oder überhaupt irgendetwas, egal was, kommst du zuerst zu mir, ja? Ich mache dir keine Vorwürfe, Becky, bitte glaub nicht, dass ich dir etwas vorwerfe, aber wir sind eine Familie, ein Team, und wir müssen Vertrauen zueinander haben.«

Becky inspiziert ihre Fingernägel, zupft an den Nagelhäutchen.

Janice seufzt. »Also gut«, sagt sie. »Ich mach jetzt mal das Abendbrot. Dann setzen wir uns zusammen hin, und du erzählst mir, was du Ms Matthews gesagt hast.«

»Ich erinnere mich nicht mehr genau«, sagt Becky, »wir haben über vieles geredet.«

Janice spürt, wie die Übelkeit zurückkehrt. »Du musst versuchen, dich zu erinnern«, sagt sie, »es ist wichtig.« Sie weist mit einer Kopfbewegung auf Beckys Füße. »Und das ist ja auch keine Hausaufgabe, also mach die Binden ab.«

Becky lässt nicht erkennen, ob sie es gehört hat.

»Ich sagte, mach das ab.«

Träge hebt Becky einen Fuß auf die Couch und beginnt, die Binde abzuwickeln, lässt sie in Spiralen auf den Boden fallen. Ihr Fuß darunter sieht weiß aus, fahl und erschrocken. Rings um die Zehen hat sie rote Striemen von den Gummibändern, mit denen sie, wie Janice jetzt sieht, die Strumpfhose fixiert hat. Becky inspiziert ihre Zehen, das Fußgewölbe. Der kleine Zeh ist bläulich weiß, färbt sich rosa, als wieder Blut einströmt. Sie vergisst für einen Moment, dass sie sich gegen ihre Mutter auflehnt. »Schau mal«, sagt sie und hält ihren Fuß hoch, »er ist kleiner geworden.«

Janice bückt sich und betrachtet mit zusammengekniffenen Augen den Fuß ihrer Tochter. »Er ist genauso groß wie immer.«

»Ist er nicht«, sagt Becky, »er ist kleiner.« Sie steht auf und hüpft zu der Stelle, an der sie ein paar Leinenpumps hingestellt hat, schlüpft mit dem bloßen Fuß hinein und wackelt damit herum. »Siehst du?«, sagt sie. »Ganz locker. Vorher ist er nicht locker gewesen.« Sie hüpft zurück und lässt sich auf die Couch plumpsen. Hebt einen Verbandsstreifen vom Boden auf.

»Was soll das werden?«

»Ich will damit schlafen und sehen, wie meine Füße morgen früh sind.«

»Das wirst du ganz sicher nicht.«

»Du hasst mich«, sagt Becky, »du willst, dass ich hässliche große Clownsfüße habe wie Ms Roberts.«

Janice zieht ihrer Tochter den Stoffstreifen aus der Hand, zerreißt ihn, zerreißt die Stücke noch einmal und wirft sie dann auf den Boden.

»Lass das! Du machst sie kaputt!« Becky springt auf, schwankt ein wenig, hüpft auf dem nicht umwickelten Fuß. Sie will die Streifen aufheben, aber Janice verteilt sie mit einem Tritt über den Boden. »Ich hasse dich«, schreit Becky, »wärst du bloß nicht meine Mutter! Jede andere auf der Welt wär mir als Mutter lieber als du.« Sie humpelt zur Treppe, ein Fuß immer noch bandagiert. Die Hände auf dem Geländer, hüpft sie die ersten Stufen hinauf, hält auf dem Absatz an und ruht sich aus.

»Komm sofort runter«, sagt Janice. Sie geht hinter ihrer Tochter her.

Becky schüttelt den Kopf. Draußen gehen die Straßenlaternen an, ein sachter Schein fällt auf die Treppe, auf das Tischchen mit den Tierfigürchen aus Kristall, die funkeln, als wären sie angezündet worden, und Licht und Feuer sprühen. Auch Becky steht in dem Moment wie in Flammen, wild und schön, ein Starlet aus einem alten Schwarz-Weiß-Film, Haarsträhnen lösen sich aus ihrem Nackenknoten, ihr Gesicht ist gerötet. Und im nächsten Moment ist sie wieder ein Kind, bestürzt und verwirrt, versengt von der Lebenskraft, die in ihr aufwallt.

Janice ist nun bei ihr. »Komm, Becky, das ist doch albern.«

Becky wischt sich eine Träne ab. »Ach ja?«, sagt sie. »Na gut, bin ich halt albern, und wenn schon, Hauptsache, ich bin nicht scheißerbärmlich. Kein Wunder, dass Dad dich hasst.«

Ihre Hand landet hoch oben auf Beckys Wange, direkt unter dem linken Auge. Sie sieht es wie in Zeitlupe, als ihre Tochter rückwärts taumelt und das Tischchen krachend zu Boden geht. Die Figürchen kollidieren im Fall, knacken, brechen, winzige Kristallsplitter ragen wie Miniatur-Stalagmiten aus dem Teppich. Direkt danach herrscht, nur für eine Sekunde, vollkommene Stille, die kurze, vorübergehende Stille, wie sie Überlebende von Terroranschlägen und Explosionen im Fernsehen oft beschrieben haben. Becky kommt wacklig auf die Beine, stützt sich mit einer Hand an der Wand ab. Ihr Gesicht ist bleich, ausgenommen die rote Wunde unter dem Auge, aus der es bereits blutet.

»O nein«, flüstert Janice, »o nein.« Sie sinkt neben dem umgestürzten Tisch zu Boden, wo rings um sie herum die Scherben der Vögel und Tiere funkeln, blickt auf ihre Hand, die noch kribbelt von dem festen Schlag. Den Ring an ihrem Mittelfinger hat Philip ihr vor Jahren geschenkt, sie wollte ihn längst enger machen lassen. Er hat sich wie so oft verdreht, die Steine nun an der Unterseite, eine scharfe Kante aus Diamanten.

Becky betastet ihre aufgeplatzte Wange. Sie schenkt dem Blut an ihren Fingern kaum Beachtung, als sie sie wieder fortzieht. Benommen richtet sie das Tischchen auf, rückt es wieder an seinen Platz unter dem Fenster. Dann lässt sie sich auf alle viere sinken und sammelt die Figürchen ein: die heil gebliebenen und die kaputten, Dutzende von beschädigten Extremitäten und zerschmetterten Körpern.

»Lass«, sagt Janice schluchzend, »kümmer dich nicht drum, es lohnt nicht.« Sie streicht mit dem Zeigefinger über die Blutspur auf dem Gesicht ihrer Tochter. »Jetzt verlässt er mich«, flüstert sie, »nach dem hier bleibt er nicht mehr bei mir.«

Sie sind so wunderschön, die Pantöffelchen, der schwankende Gang, durch den ihr das Feld für immer erspart bleibt. Lass sie nun mit ihrer Aussteuer beginnen: Pantoffeln, bestickt mit Fischen und Lotosblumen, von eigener Hand gefertigt.