14,99 €

Mehr erfahren.

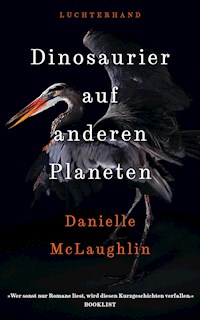

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Frau in der Krise – die irische Autorin erzählt vom ganz normalen Leben, von den kleinen Dramen, die große Wirkung haben, von verletzten Gefühlen, versteckten Lügen, unerfüllten Sehnsüchten. Und wie leicht ein Leben aus den Fugen geraten kann, auch wenn man glaubt, alles ganz gut unter Kontrolle zu haben.

Nessa McCormack will nach einer Affäre ihres Mannes ihre Ehe retten, ihre Tochter ist im kompliziertesten Teenageralter, und sie steht am Höhepunkt ihrer Karriere: Sie kuratiert eine Ausstellung über den kürzlich verstorbenen Robert Locke, einen Bildhauer, den sie noch persönlich kannte und verehrte. Doch plötzlich taucht eine Frau auf, die hartnäckig behauptet, die wahre Schöpferin von Robert Lockes berühmtester Skulptur zu sein. Und dann droht auch noch eine längst verdrängte Lüge aus Nessas Vergangenheit ans Licht zu kommen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch:

Nessa McCormack will nach einer Affäre ihres Mannes ihre Ehe retten, ihre Tochter ist im kompliziertesten Teenageralter, und sie steht am Höhepunkt ihrer Karriere: Sie kuratiert eine Ausstellung über den kürzlich verstorbenen Robert Locke, einen Bildhauer, den sie noch persönlich kannte und verehrte. Doch plötzlich taucht eine Frau auf, die hartnäckig behauptet, die wahre Schöpferin von Robert Lockes berühmtester Skulptur zu sein. Und dann droht auch noch eine längst verdrängte Lüge aus Nessas Vergangenheit ans Licht zu kommen …

Eine Frau in der Krise – die irische Autorin erzählt vom ganz normalen Leben, von den kleinen Dramen, die große Wirkung haben, von verletzten Gefühlen, versteckten Lügen, unerfüllten Sehnsüchten. Und wie leicht ein Leben aus den Fugen geraten kann, auch wenn man glaubt, alles ganz gut unter Kontrolle zu haben.

»Bei allem, was diese Erzählungen an leuchtender Fantastik mit sich tragen, sie liefern auch ein genaues Bild vom Leben der Leute, von ihren Beklemmungen und Sehnsüchten, in Irland und auf anderen Planeten.« Süddeutsche Zeitung über »Dinosaurier auf anderen Planeten«

Zur Autorin:

Danielle McLaughlin hat als Rechtsanwältin praktiziert, bevor sie mit 40 Jahren zu schreiben begann. Ihre Geschichten wurden in The New Yorker, The Irish Times, The Stinging Fly und verschiedenen Anthologien veröffentlicht, sie gewann u.a. die William Trevor/Elizabeth Bowen International Short Story Competition und den Willesden Herald International Short Story Prize. Ihr Erzählungsband »Dinosaurier auf anderen Planeten« kam 2015 auf die Shortlist der Irish Book Awards Newcomer of the Year und wurde 2019 mit einem der höchstdotierten literarischen Preise weltweit ausgezeichnet, dem Windham-Campbell Prize. Ihr Roman »Die Kunst des Fallens« kam 2022 auf die Shortlist des Dublin Literary Award. Danielle McLaughlin lebt im County Cork, Irland.

Zur Übersetzerin:

Silvia Morawetz, mehrfach mit Stipendien ausgezeichnete Übersetzerin, hat u. a. Steven Bloom, Paul Harding, James Kelman, Joyce Carol Oates, Anne Sexton und Ali Smith ins Deutsche übertragen.

Danielle McLaughlin

Die Kunst des Fallens

Roman

Aus dem Englischen von Silvia Morawetz

Luchterhand

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel The Art of Falling bei John Murray (Publishers) An Hachette UK Company, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2021 Danielle McLaughlin

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022

Luchterhand Literaturverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt,

nach einem Entwurf von johnmurraypress.co.uk

unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-17197-1V003

www.luchterhand-literaturverlag.de

facebook.com/luchterhandverlag

1

Mehr sein als scheinen. Das war als Schulmotto in den Bogen über dem Eingang in den Stein gemeißelt. Beim Hineingehen sah man es auf Englisch, beim Hinausgehen auf Lateinisch – Esse Quam Videre –, offenbar sollte es widerspiegeln, dachte Nessa, dass die Mädchen, die durch diese Pforte schritten, nach Bildung strebten. Jennifer, ihre Tochter, plagte sich derweil mit Französisch für Anfänger herum.

Nessa hatte mehrere Abkürzungen genommen, der Gott der Verkehrsampeln war ihr gewogen gewesen, und so kam sie zu ihrer Besprechung nur siebzehn Minuten zu spät. Auf dem Besucherparkplatz fand sie eine Lücke zwischen einem Audi und einem BMW-Kombi. Es war April, und die Schulsportplätze waren frisch und grün. Hinter den Sportplätzen lag Cork, die grauen Schieferdächer der Stadt versilbert vom eben gefallenen Regen. Nessa ging an dem zweigeschossigen Betonklotz aus den Siebzigern vorbei zu dem neuen Anbau aus Stahl und Glas, in dem sie Ms Johnson, Jennifers Jahrgangsleiterin, treffen sollte. Sie war sich nicht sicher, warum sie in die Schule bestellt worden war. Jennifers Noten hatten sich seit dem vorigen Trimester verbessert. Und sie war ein höfliches Mädchen, die Wortwechsel mit ihren Eltern nicht mitgezählt.

Ms Johnson wartete in einem leeren Klassenraum und korrigierte Arbeiten. Dabei fiel ihr blondes Haar nach vorn. »Sie müssen Jennifers Mutter sein«, sagte sie beim Aufblicken und wies auf einen Stuhl. »Nessa, nicht wahr?«

»Richtig.« Nessa setzte sich, schob sich das dunkle Haar hinters Ohr. Sie fand Ms Johnson sympathisch, die kaum mehr als ein junges Mädchen und zu Jennifer immer nett gewesen war. Wenn Nessa ihr außerhalb der Schule begegnete, im Coffee-Shop oder beim Friseur, sprach die Lehrerin mit ihr immer wie mit einer Freundin. »Entschuldigen Sie die Verspätung«, sagte Nessa.

»Keine Ursache«, sagte Ms Johnson und wies auf den Stapel Schüleraufsätze. »Ich habe jede Menge Lesestoff, mit dem ich mich beschäftigen kann.« Sie griff nach einem Lineal und klopfte einen Rhythmus auf den Tisch, ein leises, nerviges Geräusch, tock, tock, tock. Mit so was konnte man bei Jennifer auch rechnen, und Nessa musste sich ermahnen, nicht zu sagen, sie solle damit aufhören.

»Finden Sie auch, dass Jennifer in letzter Zeit etwas in sich gekehrt wirkt«, sagte Ms Johnson, »dass sie verschlossener ist als sonst?«

Als sonst? Jennifer war still, das ja, aber in sich gekehrt war etwas anderes, oder? »Sie ist ein Teenager«, sagte Nessa, »in sich gekehrt ist die Werkseinstellung.«

Ms Johnson runzelte die Stirn. »Ich habe den Eindruck, dass Jennifers Freundeskreis kleiner geworden ist. Das muss natürlich nichts besagen, wir achten aber auf solche Veränderungen. Sie ist nicht mehr in derselben Clique. Wissen Sie vielleicht, ob irgendetwas vorgefallen sein könnte?«

Nessa schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste.«

»Ihnen fällt also nichts ein, was sie belasten könnte?« Der Blick der Lehrerin grenzte ans Trotzige.

Sie waren keine Freundinnen, ging Nessa auf, und würden es auch nie werden. »Nein«, sagte sie.

Ms Johnson seufzte. »Wie soll ich das ausdrücken … Meines Wissens gibt es wohl Probleme zu Hause?«

Oh, Jennifer, dachte Nessa, als ob ich nicht schon genug um die Ohren hätte. »Es gibt keine Probleme«, presste sie mit enger gewordener Kehle heraus.

Ms Johnson legte das Lineal hin und lehnte sich zurück. »Verstehe«, sagte sie. Sie blickte zum Fenster, hinaus auf das Grün der sorgsam gepflegten Sportplätze. »Außerdem ist da noch das Problem, das zwischen Ihrer Tochter und Mandy Wilson entstanden ist.«

Das Blut stieg Nessa in die Wangen. »Von einem Problem mit Mandy habe ich nichts gehört.« Bitte tu mir das nicht an, Jennifer, dachte sie. Bitte.

»Sie waren richtig gute Freundinnen, nicht?«, sagte Ms Johnson. »Beste Freundinnen, hätte ich gesagt, aber das ist bei Mädchen dieses Alters ja nicht in Stein gemeißelt.« Ms Johnson lächelte, als wolle sie die Gereiztheit von eben wettmachen, Nessa konnte das Lächeln aber nicht mehr erwidern. Ihre Hände hatten sich ohne ihr Zutun um den Rand des Plastikstuhls geklammert, und sie zog sie zurück auf den Schoß.

»Es ist seit einiger Zeit«, fuhr Ms Johnson fort, »nicht zu übersehen, dass sie keine Freundinnen mehr sind …« Sie hielt inne. »Ich muss es leider so unschön sagen, aber Jennifer mobbt Mandy.«

»Nein«, sagte Nessa. Ausgeschlossen. Ihr Kind war keine Mobberin.

»Leider doch«, sagte Ms Johnson.

»Was genau …« Nessa verstummte, musste mehrmals schlucken. Es war das Wilson-Mädchen, was sonst. In den vergangenen Monaten hatte Nessa schon ein paarmal gedacht, das Maß des Erträglichen sei jetzt erreicht, nur um eine neue Demütigung erleben zu müssen. Schlimm genug, dass Cora Wilson sich aufführte, als wäre nichts vorgefallen, zum zweiten Mal für den Elternbeirat kandidierte und sogar gewählt wurde. Erst vorige Woche hatte Coras rundes, joviales Gesicht sie angestrahlt, als Nessa nach dem Newsletter der Schule griff. Sie blickte zu Ms Johnson, versuchte ihr am Gesicht abzulesen, wie viel sie wusste, doch die Miene der jungen Frau war unergründlich. Nessa räusperte sich. »Was ist passiert?«

»Früher waren sie unzertrennlich«, sagte die Lehrerin. »Man sah die eine nie ohne die andere. In der Cafeteria saßen sie jeden Tag zusammen am Tisch. Jetzt isst Jennifer mit anderen, mit denen sie sich vor kurzem angefreundet hat, zu Mittag – vor allem mit einem Mädchen aus der Klassenstufe darüber, einer von den Sullivans, Sie kennen sie vielleicht.«

Nessa nickte. »Der Name ist mir geläufig. Ich glaube, sie kommt heute zu uns nach Hause.«

»Mandy isst jetzt allein«, fuhr Ms Johnson fort. »Sie ist jetzt, mehr noch als Jennifer, in der Klasse isoliert. Sie ist verschlossener, kommt offenbar nicht zurecht mit der ganzen …« Ms Johnson sah sich kurz im Klassenzimmer um, als wolle sie, dass ein passendes Wort sich dort einstellte, »… Situation.«

Es gab Nessa einen Stich, ihr schlechtes Gewissen meldete sich. Aber insgeheim war sie auch froh zu hören, dass die Freundschaft ihrer Tochter mit dem Wilson-Mädchen sich abgekühlt hatte. Es war schwer, beim Anblick Mandys jedes Mal unweigerlich an deren Mutter denken zu müssen. Und wenn Jennifer und Mandy nicht befreundet gewesen wären, hätte Cora Wilson Philip vielleicht nie kennengelernt und ihre Zuneigung auf ihren eigenen Ehemann beschränkt.

»Das gehört zu den Dingen, bei denen Eltern nichts ausrichten können, nicht wahr?«, sagte Nessa. »Sie sind sechzehn. Wir können sie nicht dazu anhalten, Zeit miteinander zu verbringen, wenn sie es nicht wollen. Und mit neuen Freunden zu Mittag essen ist ja wohl kein Mobben. Vielleicht könnten Sie mit Mandys Eltern sprechen?«

Ms Johnsons Blick war ruhig. »Ich glaube, Jennifer macht es genauso zu schaffen wie Mandy«, sagte sie. »Diese Freundschaft fehlt ihr, das weiß ich. Es ist ein klassischer Fall von fehlgeleitetem Zorn, so als schlüge sie um sich. Und es geht leider um mehr als bloß neue Freunde, mit denen Jennifer zu Mittag isst.« Sie hielt inne. »Einige Schreibhefte, die Mandy gehören, sind verschwunden.«

Nessa streckte den Rücken durch. »Jetzt ist meine Tochter also eine Diebin?«

»Das habe ich nicht gesagt.« Ms Johnsons Ton blieb neutral. »Bitte achten Sie genau auf das, was ich sage.« Sie stand auf, ging zum Wasserspender und kam mit einem Glas zurück, das sie Nessa anbot.

Nessa schüttelte den Kopf. »Nein, danke.«

Ms Johnson stellte das Glas auf den Tisch. »Ich lasse es hier, falls Sie es sich anders überlegen.« Sie griff wieder nach dem Lineal, klopfte sich damit dieses Mal aber aufs Knie. »Jennifer hat auch beim Feldhockey aufgehört. Sie sagt, sie will nicht in einer Mannschaft mit Mandy spielen. Ich habe mehr als einmal gehört, wie sie Mandys äußere Erscheinung kommentiert hat – ihr Gewicht, ihre Haare zum Beispiel. Und mir ist aufgefallen, dass Mandy nach Schulschluss allein nach Hause geht.«

Es stimmte, es war lange her, dass Mandy Wilson nach der Schule auf ihrer Couch oder, in der Mehrzahl der Fälle, auf einem Sitzsack im Wohnzimmer herumgelümmelt und YouTube-Videos angesehen hatte. »Wann hat das angefangen?«, fragte Nessa, obwohl sie es sich denken konnte.

»Vor ein paar Monaten. Aber es hat sich in den letzten Wochen verschlechtert. Ich befürchte, die anderen Mädchen aus dem Jahrgang ergreifen mittlerweile Partei für die eine oder andere Seite.«

Nessa schluckte. »Wieso erfahren wir erst jetzt davon?«

Der Blick der Lehrerin flackerte wieder zu dem einladenden Grün draußen. »Ich habe doch beim Elternabend mit Jennifers Vater darüber gesprochen. Er hat es Ihnen gegenüber wohl nicht erwähnt?«

Als Nessa schwieg, sagte Ms Johnson: »Damit wären wir auf Umwegen wieder dort angelangt, wovon ich schon anfangs sprach –, ob es vielleicht Probleme bei Ihnen zu Hause gibt …«

Nessa stand unvermittelt auf und stieß gegen den Tisch, wodurch das Glas Wasser umkippte.

»Bitte setzen Sie sich«, sagte Ms Johnson. Sie hob den Stapel Aufsätze aus dem Weg des herankriechenden Wassers und tunkte das Verschüttete mit einem Papiertaschentuch auf. »Ich sehe ein, dass Ihnen das bestimmt unangenehm ist. Unter den Umständen. Aber wir müssen an Jennifer denken. Und an Mandy. Ich versichere Ihnen, dass ich in keiner Weise über Sie urteile …«

»Gut«, sagte Nessa. Sie straffte die Schultern, holte tief Luft. »Weil wir dieser Schule nämlich Gebühren dafür bezahlen, dass unsere Tochter Bildung vermittelt bekommt. Aber nicht dafür, dass über sie geurteilt wird. Nicht dafür, dass unser Privatleben seziert wird.«

»Ich habe genau null Interesse an Ihrem Privatleben.« Ms Johnson warf das nasse Taschentuch durchaus energisch in den Papierkorb. »Mich interessiert nur das Wohlergehen der mir anvertrauten Schüler, in dem Fall speziell das Wohlergehen Ihrer Tochter und das Mandy Wilsons.«

Nessa blieb stehen. Sie umklammerte die Stuhllehne, um das Zittern ihrer Hände zu unterbinden. Die Lehrerin stand ebenfalls auf und strich sich den Rock glatt, bevor sie weitersprach. »In einem ersten Schritt laden wir in solchen Fällen meist die Eltern beider Mädchen zu einem zwanglosen Gespräch ein. Alle zusammen an einem Tisch. Und meist erweist sich das als sehr nützlich.«

Nessa schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. Sie und Philip an einem Tisch Cora und Mr Wilson gegenüber? Undenkbar.

Ms Johnson legte die Hand auf Nessas Arm. »Wie gesagt, ich weiß, dass das bestimmt unangenehm ist …«

»Wie alt sind Sie?«, sagte Nessa und schüttelte die Hand ab. »Dreiundzwanzig? Vierundzwanzig? Sie wissen gar nichts.« Verräterische dicke Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie wandte sich ab und ging aus dem Klassenzimmer hinaus und durch den Korridor, ohne Ms Johnson zu beachten, die in der Tür stand und ihr nachsah.

Nessa blieb noch zwanzig Minuten auf dem Schulparkplatz im Auto sitzen, bevor sie nach Hause fuhr. Sie gehörte zu den Frauen, die das Weinen nicht beherrschten. Ihr Weinen war von der unansehnlichen Sorte, der mit den geschwollenen Augen. Ms Johnson, sah sie, kam aus dem Gebäude und fuhr in einem 95er Toyota davon, dessen eine Tür in einem anderen Blau war als der Rest des Autos. Nessa zog einen Concealer-Stift aus der Handtasche, betupfte die schlimmsten roten Flecken in ihrem Gesicht und trat den Heimweg an.

Das Haus hatten sie oder vielmehr Philip von seiner Mutter geerbt, die ein Jahr vor ihrem Tod noch den Restbetrag der Hypothek bezahlt hatte. Philip hatte es geschafft, eine neue Hypothek von fast einer Million dafür aufzunehmen, und sie in Immobilienanlagen gesteckt, die alle gescheitert waren. Das Haus stand in Sunday’s Well, Mitte neunzehntes Jahrhundert und mit großen Schiebefenstern, von denen die rückwärtigen auf einen Garten hinausgingen, der sacht bis zum Fluss abfiel.

In der Diele fand sie das übliche Durcheinander von Schuhen, Mänteln und Taschen vor. Beim Gang in die Küche drang von der Seite neben dem Tisch Schlurfen an ihr Ohr. Bailey, ein nahezu blinder Labrador, ebenfalls ein Erbstück von Philips Mutter, hatte einen Teller mit den Resten eines Sandwichs umgestürzt und leckte Mayonnaise vom Boden. »Aus!«, sagte sie und hob den Teller auf, doch er stupste so lange mit der Schnauze an ihre Beine, bis sie ihn am Halsband fasste und zu seiner Decke an der Hintertür zerrte. Im Wohnzimmer waren die Vorhänge zugezogen, und der Raum lag bis auf den in der Ecke flackernden Fernseher im Dunkeln. Jennifer lümmelte auf der Couch, Kopfhörer in den Ohren. Nessa schaltete das Licht ein. »Hey, Jen. Was machst du?« Das Mädchen war groß, wie ihr Vater, die Beine baumelten über das Ende der Couch. Sie hatte ihre Mutter angebettelt, den Rock der Schuluniform etliche Zentimeter kürzen zu dürfen, und der umgenähte Saum, sah Nessa, hing stellenweise schon herab.

Jennifer blinzelte, rieb sich die Augen. Sie hatte dieselben dichten Augenbrauen und nussbraunen Augen wie ihre Mutter. »Gar nichts«, sagte sie und gähnte. Nahm die Ohrstöpsel heraus.

Nessa hatte erwartet, auch das Sullivan-Mädchen vorzufinden. Sie sah sich im Zimmer um – vielleicht schmiegte sich ja rank und schlank etwas in den Sitzsack, doch nein, nur ihre Tochter war da. »Ich dachte, eine Freundin wollte heute rüberkommen?«

Jennifer zuckte mit den Achseln. »Sie musste absagen.«

Vor heute, vor dem Gespräch mit Ms Johnson, hätte Nessa sich nichts dabei gedacht. Nun aber sagte sie: »Warum? Ist sie krank?«

»Ja, ich glaube.« Jennifers Augen ruhten auf dem Fernseher, auf dem Cartoons zu sehen waren. Der Ton war aus.

»Du glaubst? Was hat sie gesagt?«

»Sie hat gesagt, ihre Mom findet es besser, wenn sie wartet, bis ihre Halsschmerzen vorbei sind.«

»In der Schule war sie aber? Mit den Halsschmerzen?«

»Ja.« Jennifer griff nach der Fernbedienung und zappte die Kanäle durch.

»War es die Sullivan?«

»Wie?«

»Wie heißt sie? Das Mädchen, das zu dir rüberkommen wollte.«

Jennifer zog die Augenbrauen zusammen. »Deirdre Sullivan.«

Die Sullivans, fiel Nessa jetzt ein, wohnten in derselben Straße wie die Wilsons. Schlugen sich die Eltern auf eine Seite? Sie kannte Mrs Sullivan flüchtig und traute ihr durchaus zu, dass sie sich als Sympathiebekundung für Cora Wilson in die Freundschaften ihrer Tochter einmischte.

Nessa postierte sich zwischen Tochter und Fernseher. »Weißt du, an wen ich heute Abend auf der Heimfahrt denken musste? An diese Serena, die mit dir im Klavierunterricht war. Die war schon eine ganze Weile nicht mehr bei uns. Wir sollten sie mal einladen.«

Jennifer setzte sich auf, schwang die Füße auf den Teppich. »Warum?«, sagte sie misstrauisch. Sie wollte sich die Ohrstöpsel schon wieder in die Ohren stecken, hielt aber inne.

»Ihr habt euch doch ganz gut verstanden.«

Jennifer zuckte mit den Achseln. »Sie ist in Ordnung.«

»Dann vielleicht jemand anders. Eins der anderen Mädchen.«

»Deirdre Sullivan kommt nächste Woche mal rüber, wenn es ihrem Hals wieder besser geht. Zählt sie nicht?«

»Natürlich zählt sie, ich dachte nur, es wäre vielleicht schön für dich, wenn mal jemand anders käme.«

Jennifer schüttelte den Kopf. »Was ist eigentlich los mit dir?«

Nessa seufzte. »Ist in der Schule irgendwas nicht in Ordnung, Schatz? Gibt es etwas, wovon du mir erzählen möchtest? Denn ich habe heute Nachmittag mit Ms Johnson gesprochen.«

Jennifer zog ein finsteres Gesicht. »Warum hast du das getan? Ms Johnson ist so hohl. Was hat sie gesagt?«

Nessa ließ sich auf der Armlehne der Couch nieder. »Du konntest sie doch gut leiden, wenn ich mich recht entsinne.«

»Ja, früher mal. Was hat sie gesagt?«

»Sie hat gesagt, dass du und Mandy Wilson euch jetzt aus dem Weg geht und …« Nessa brachte ihre Tochter, die aufgesprungen war und protestieren wollte und deren Augen blitzten, mit erhobener Hand zum Schweigen. »Ich weiß, es gibt Gründe dafür, und es tut mir auch sehr leid, glaub mir, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Dein Vater denkt genauso. Aber wenn zwischen uns Erwachsenen etwas schiefgegangen ist, ist das noch lange kein Grund dafür, dass du unglücklich bist.«

»Ich bin nicht unglücklich. Mandy Wilson ist dämlich, Mom. Keine Ahnung, warum ich überhaupt mal mit ihr befreundet war. Sie ist dämlich, und ihre Mutter ist ein Flittchen.«

»Jennifer!«

»Wieso, stimmt doch. Oder willst du mir weismachen, Mrs Wilson wäre ein rundherum netter Mensch?«

Die Bitterkeit ihrer Tochter erschreckte sie. Sie bemühte sich, selbst in ruhigem Ton weiterzusprechen. »Ms Johnson hat gesagt, du hättest angefangen, Mandy zu mobben.«

»Tja, hab ich nicht, Mandy hat ihr einen Haufen Lügen aufgetischt.«

»Sie hat gesagt, ihr sitzt beim Mittagessen nicht mehr zusammen am Tisch, du und Mandy. Und sie hat gesagt, du hättest mit dem Feldhockey aufgehört, weil du nicht mit Mandy in einer Mannschaft sein willst.«

Jennifer verdrehte die Augen. »Ich hab beim Feldhockey aufgehört, weil ich da nicht gut bin, okay? Ich hab aufgehört, weil ich lieber im Chor mitsinge und die Zeiten sich überschnitten haben. Und als ich das letzte Mal nachgesehen hab, war ich nicht verpflichtet, mit irgendwem befreundet zu sein, wenn ich es nicht will.« Nach einer kurzen Pause sagte sie noch: »Ich wüsste nicht, dass du mit Mrs Wilson befreundet bist.«

Nessa starrte ihre Tochter an. Tränen stiegen ihr in die Augen, die sie mit Blinzeln abwehrte. Damit musste sie sich später noch einmal befassen; jetzt fehlte ihr die Kraft dafür. »Ist dein Vater zu Hause?«

»Er ist in seinem Bau.«

Auf dem Weg in die Diele blieb Nessa an der Tür stehen. »Zwischen deinem Vater und mir ist alles in Ordnung, Jennifer, das weißt du, oder?«

Jennifer schaute zu ihrer Mutter herüber, eine leichte Röte erschien auf ihren Wangen. »Ja,«, sagte sie, bevor sie den Blick abwandte.

Ein von der Diele abgehender Raum war als Arbeitszimmer für Philip hergerichtet worden. An den Wänden hingen gerahmte Zeichnungen verschiedener Gebäude, an denen er gerade arbeitete, und eine Pinnwand aus Kork, an die er die Korrespondenz mit lokalen Behörden, Kostenrechnern und Baufirmen geheftet hatte. Als Architekt hielt er manchmal Besprechungen in diesem Zimmer ab, traf sich mit seinen Kunden meist aber lieber in Hotels. Das Arbeitszimmer, sein Bau, wie Jennifer dazu sagte, war einmal das »gute Zimmer« seiner Mutter gewesen, vollgestellt mit überladenen Möbeln und nur selten benutzt. Nessa hatte es ausgeräumt und weiß gestrichen. An einer Wand stand Philips Arbeitstisch, ein altertümlicher mechanischer Zeichentisch von Fritz und Göldel, den sie vor Jahren einmal auf einer Reise nach London gefunden hatte, als sie noch Geld für solche Dinge hatten. An diesem Tisch stand er jetzt, eine Reihe von Plänen vor sich.

»Neuer Auftrag?«, sagte sie, als er aufblickte.

»Ein Küchenanbau.« Er sagte es, wie man »Hundehaufen« sagen mochte. »Für die Frau von der Blumenhandlung an der Ecke. Ich konnte nicht ablehnen.« Philips Haut war teigig blass, er war groß und kräftig und hatte dunkelblondes Haar, das am Ansatz zurückging und im Nacken und an den Seiten kurz geschnitten war.

»Wirst du bezahlt, was meinst du?«

»Keine Ahnung. Aber sie kommt offenbar ganz gut zurecht, man darf also hoffen.«

Nessa setzte sich aufs Sofa, holte tief Luft. »Ich war heute Nachmittag bei Ms Johnson in der Schule.«

Seine Miene verfinsterte sich. Er überlegte sichtlich, wer Ms Johnson sein könnte; vielleicht dachte er, ihm würde gleich vorgeworfen, etwas mit ihr zu haben.

»Jennifers Jahrgangsleiterin«, sagte sie.

»Ah, ja. Jetzt weiß ich wieder.«

Ms Johnson gehörte zu den Frauen, an die Männer sich erinnerten, dachte Nessa. Sie spürte einen Anflug von Eifersucht und schob ihn beiseite. »Jennifer hat anscheinend Probleme in der Schule. Ihr Freundeskreis hat sich verändert, ist geschrumpft. Hat Miss Johnson beim Elternabend irgendwas davon gesagt?«

Er schüttelte den Kopf. »Nein. Das hätte ich mir gemerkt.«

»Bist du sicher?« Sie schluckte. »Sie wollte nämlich von mir wissen, ob es Spannungen zu Hause gibt.«

»Absolut.« Er hatte die Gabe, sich so zu äußern, dass seine Zuhörer ihm alles abnahmen. Es gab einmal eine Zeit, in der das sogar bei ihr verfangen hatte. Das war auch ein Grund dafür, dass sie so hoch verschuldet waren.

»Anscheinend mobbt Jennifer jetzt Mandy Wilson. Ms Johnson hat gesagt, sie hätte dir davon berichtet.«

Seine Miene wurde reservierter. »Sie hat irgendwas über Mandy gesagt. Es klang ehrlich gesagt nicht so, als ob es wichtig wäre.«

»Und du hieltest es nicht für nötig, mir das zu sagen?«

Er sah zur Seite. »Ich wollte dich nicht verärgern. Es ging ja um das Wilson-Mädchen. Ich dachte, das gehört zu den Dingen, die Kinder am besten allein regeln. Das denke ich immer noch. Wenn wir uns einmischen, wird es nur noch schlimmer, vor allem, weil es … du weißt schon, um die Wilsons geht.«

»Ms Johnson möchte, dass beide Elternpaare sich zusammensetzen«, sagte Nessa leise.

»Was?«

»Sie möchte, dass du und ich uns mit den Wilsons an einen Tisch setzen und über unsere Töchter sprechen.«

Er richtete sich auf seinem Stuhl auf. »Tja, dazu wird es nicht kommen.«

»Dasselbe wollte ich ihr auch klarmachen. Aber …« Ihre Stimme begann unwillkürlich zu zittern. »Sie weiß es, Philip. Ms Johnson weiß es. Sie weiß alles.«

Er stand auf und setzte sich neben sie. Wischte eine Träne weg, die an ihrer Wange hinabglitt. »Sie müsste schon sehr naiv sein, wenn es nicht so wäre«, sagte er. »Du hast doch nicht etwa geglaubt, wir könnten das unter der Decke halten?«

Es gab eine Zeit, in derdudachtest, du könntest es unter der Decke halten, dachte Nessa, sagte es aber nicht. Er legte den Arm um ihre Schulter, aber sie schüttelte ihn ab. Zog sich ein Taschentuch aus der Box, die auf dem Tisch stand, und putzte sich die Nase.

»Wie seid ihr verblieben?«, sagte er.

Nessa stieg die Hitze in die Wangen. »Es ist verpufft.« Er brauchte nicht zu wissen, dass sie geweint hatte und hinausgestürmt war. »Sie hat gesagt, wir sprechen noch einmal darüber.«

»Vielleicht können wir die Mädchen dazu animieren, es … ich weiß nicht … unter sich auszumachen.«

Als ob es so einfach wäre, dachte sie. Als ob sich das Chaos, zu dem ihr Leben geworden war, in Luft auflösen würde, einfach so. Nessa stand auf. »Ich weiß«, sagte sie. »Laden wir Mandy Wilson doch mal über Nacht zu uns ein. Das haben wir früher auch getan, erinnerst du dich? Bevor du angefangen hast, Sex mit ihrer Mutter zu haben.«

»Bitte, Nessa«, sagte er. »Das ist jetzt nicht fair. Hier geht es um Jennifer.«

»Vielleicht könnte Cora Wilson sogar mitkommen. Wir könnten, du, ich und sie, wir könnten, ich weiß nicht, zusammen Scrabble spielen oder so was, während die Mädchen sich die Zeit vertreiben.« Sie wischte eine Träne achtlos mit dem Handrücken weg. »Weißt du, warum Jennifer es an Mandy Wilson auslässt? Aus demselben Grund, weswegen sie es an mir auslässt. Das erspart ihr, es dir übel zu nehmen.« Sie schlug beim Hinausgehen die Tür hinter sich zu. In der Küche holte sie eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank. Das Problem war, dass Jennifer und Mandy Wilson wirklich eng befreundet gewesen waren, bevor Philip sich mit Cora einließ. Soll er ruhig mal eine Weile darüber nachdenken.

Als sie mit dem Korkenzieher kämpfte, drang ein vertrautes leises Brummen über den Fluss an ihr Ohr. Am gegenüberliegenden Ufer befand sich ein öffentlicher Park, und der Parkwärter mähte oft um die Zeit den Rasen. Er hatte einen Aufsitzmäher, der tagsüber im Geräteschuppen stand und abends erwachte wie ein im Schlaf gestörtes Tier, beim Anlassen des Motors winselte und dann mit unablässigem Knurren zwischen den Bäumen hindurch seine Schleifen zog. Der Hund kannte das Geräusch ebenfalls und reagierte nun darauf, nicht mit Verärgerung, sondern wie auf einen Ruf zu den Vespern; er erhob sich von seiner Decke und scharrte mit der Pfote an der Tür, bis sie ihn in den Garten hinausließ. Dort stand er und schnappte nach Insekten, während seine Augen der Maschine auf der anderen Seite des Flusses folgten, als könnte er sie wirklich sehen. Nessa goss sich ein Glas Wein ein, setzte sich an den Küchentisch und horchte, ob ein Geräusch von Philip aus dem Arbeitszimmer zu ihr drang.

Sie packte ihren Laptop aus, öffnete den Zwischenbericht, den sie einmal pro Monat in der Galerie, in der sie arbeitete, abliefern musste. Die Galerie wiederum reichte den Bericht bei der Kulturbehörde der EU ein, die die von Nessa zurzeit kuratierte Anschaffung finanzierte. Sämtliche Kästchen mussten ausgefüllt werden. Wenn sie eines ausließ, konnte sie nicht zur nächsten Rubrik des Antrags weitergehen, und sie starrte eine Weile auf den Bildschirm, trank ihren Wein und klappte den Laptop dann wieder zu. Wenn Philip, dachte sie, ihr auf halbem Wege entgegenkäme, wenn er jetzt aus seinem Arbeitszimmer käme, wenigstens bis zu Küchentür, wäre sie diejenige, die um Entschuldigung bitten würde. Nach Cora Wilson hatte es keine andere Frau gegeben, da war sie sich einigermaßen sicher.

Möglicherweise hatte es auch vor ihr keine andere Frau gegeben, vielleicht ab und zu eine verschwiegene Verirrung, spürbar an einer Distanziertheit, wenn er von einer Geschäftsreise nach Hause kam, an einer Hemmung, wenn er sie berührte, was sich aber wieder gab. Nicht jedoch vergleichbar den Monaten, in denen sie dachte, sie hätte ihn verloren. Damals war sie, sogar wenn er zu Hause war und neben ihr schlief, nach Mitternacht aufgestanden und durchs Haus gewandert, hatte Gegenstände angefasst, mit den Fingern über Wände und Stuhllehnen gestrichen, als wollte sie alles festhalten, was ihr entglitt.

Es gab Nächte, in denen sie Sachen in den Garten hinter dem Haus geschafft hatte, Gegenstände, die sie am Abend ausgesucht hatte: Dekorationsstücke, Servierteller, eine Muschel, die sie aus dem Urlaub mitgebracht hatten. Sie war bis ans Ende ihres Grundstücks gegangen, wo Philip sie nicht hören konnte, und hatte sie gegen den rostigen Zaun seiner Mutter geschmettert. Eines Nachts hatte sie, Glasscherben waren um ihre Füße herum verstreut, über die Schulter zurück den Hügel hinaufgeschaut und gesehen, dass im Nachbarhaus Licht anging, dass die Jalousie hochgezogen wurde und Mrs Moriarty, ihre Nachbarin, am Fenster erschien. Sie war eine alte, enge Freundin von Philips Mutter gewesen, und für den Bruchteil einer Sekunde hatte Nessa befürchtet, die Frau würde gleich zu Nessas Schwiegermutter laufen und es ausplaudern, dann aber fiel ihr wieder ein, dass die ja tot war. Da begann sie zu lachen, dort am Zaun mitten in der Nacht in ihrem Schlafanzug mit dem Pinguinmuster; sie stand da und lachte über sich selbst, und die alte Frau beobachtete sie.

Als sie seine Affäre mit Cora Wilson entdeckte, bot Philip ihr an auszuziehen. »Glaub ja nicht, dass du derjenige bist, der geht«, sagte sie. »Wenn jemand geht, bin ich das.« Es war im Zorn gesprochen, im Nachhinein betrachtet aber das Beste, was sie sagen konnte. Er war damals noch in Kontakt mit Cora, und sie hatte gleich gemerkt, wie verunsichert er bei der Aussicht darauf war, sich um das Haus und um Jennifer kümmern zu müssen. Dass Cora, die außer Mandy noch zwei jüngere Kinder hatte, alles aufgab und zu ihm zog, war wenig wahrscheinlich. Und falls doch, brachte sie ihre gesamte Brut mit. Wenn seine Mutter mehr von einer Feministin gehabt hätte, dachte Nessa seitdem oft, wenn sie ihrem Sohn das Kochen und Putzen beigebracht und Interesse an Kindererziehung vermittelt hätte, wäre es womöglich zur Scheidung gekommen.

Damit konfrontiert, einen Haushalt führen zu müssen, hatte er die Beziehung zu Cora Wilson schließlich beendet. Als Nessa an die Reihe kam, die monatliche Spendenparty für das Schulorchester auszurichten, war sie am Schultor zu Cora gegangen und hatte ihr die Einladung überreicht. An jenem Freitagnachmittag war Cora aufgetaucht, Mandy schüchtern neben ihr. Sie hatte ein Glas Holunderblütensirup angenommen und ihr ein Kompliment zum Schliff des Kristalls gemacht. Und dann hatten sie und Nessa und die anderen Mütter schrille, fröhliche Unterhaltungen geführt, hatten sogar gelacht, wenngleich etwas hysterisch, während ihre Töchter im Wohnzimmer herumsaßen und in ihre Handys tippten. Nach diesem Tag war Mandy nie wieder in ihr Haus gekommen.

2

Am Tag nach Nessas Gespräch in der Schule hatten sie und Philip einen Termin beim Eheberater. Sie hatten sich einen Therapeuten in einer Kleinstadt zwanzig Meilen weiter östlich gesucht, wo man sie nicht kannte, oder vielmehr, sie hatte den Therapeuten gesucht, und Philip hatte widerwillig zugestimmt, sie zu begleiten. »Ich verstehe nicht, warum wir einen Fremden dafür bezahlen, dass wir miteinander reden«, sagte er.

»Weil wir nicht miteinander reden«, sagte Nessa.

»Tun wir doch.«

»Nein, nicht richtig. Jetzt nicht.«

Mehrere Monate lang hatten sie in diesem Raum ihr Leben ausgebreitet. Es war, dachte Nessa, als zöge man sich vor einem Fremden aus. An diesem Vormittag wollte sie ansprechen, wie unfair es war, dass Jennifer ihren Vater nach wie vor vergötterte und sich gleichzeitig immer weiter von ihrer Mutter entfernte.

»Es ist, als gäbe sie mir die Schuld an der Affäre«, sagte sie. Sie saßen an einem runden Tisch in einem spießigen kleinen Zimmer über einer Reinigung.

»Das ist lächerlich«, sagte Philip.

»Ach ja? Kinder geben ständig dem falschen Elternteil die Schuld. Als meine Schwester und ich noch klein waren, haben wir eine Voodoo-Puppe meiner Vaters gemacht und jedes Mal, wenn er das Essen anbrennen ließ oder wir im Van warten mussten, während er noch etwas zu erledigen hatte, Nadeln reingesteckt. Heute macht es mich traurig, daran zu denken, weil unser Vater getan hat, was er konnte. Schuld war unsere Mutter, weil sie sich aus dem Staub gemacht hat und zu ihren Verwandten gefahren ist, wenn ihr danach war.«

»Wie alt waren Sie«, sagte der Therapeut, »als Sie dieses Spiel gespielt haben?«

Sie überlegte kurz. »Zehn. Vielleicht elf. Es war kein Spiel. Ich habe die Puppe aufgehoben. Später habe ich nichts mehr mit ihr gemacht, aber ich habe sie aufgehoben, und als ich fünfzehn war, habe ich sie eine Zeitlang in die Schule mitgenommen.«

Philip sah, eine demonstrative Geste, auf seine Uhr. »Ich glaube, wir kommen vom Thema ab.«

»Ich würde gern noch einen Moment dabei bleiben, wenn das möglich ist«, sagte der Therapeut. »Sprechen Sie weiter, Nessa.«

Er sah sie erwartungsvoll an. Was konnte sie über die Puppe noch sagen? »Ich weiß noch, dass ich überlegt habe, warum es bei uns nie funktioniert hat, wenn es bei den Leuten im Fernsehen doch immer so gut wirkte.«

Der Therapeut legte die gespreizten Finger aneinander. »Tja …«, sagte er.

»Halt mal«, sagte Philip. »Ist das die Stoffpuppe mit den Beinen aus Bambus? Die ich in deiner Sockenschublade gefunden hatte?«

»Ja«, sagte Nessa.

»Mir hast du gesagt, die Puppe habe deiner Großmutter gehört. Ein Familienerbstück.«

»Mich interessiert mehr, dass Sie sie behalten haben«, sagte der Therapeut. »Was war der Grund dafür, was meinen Sie, Nessa?«

Philip brachte ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. »Du hast mich angelogen«, sagte er in Nessas Richtung.

Sie errötete. »Was sollte ich dir denn sagen? Es war Jahre her. Damals kannten wir uns noch nicht so gut.«

»Wir waren verheiratet.«

Wut stieg in Nessa auf. »Nach all dem Schaden, den du angerichtet hast«, sagte sie. »Nach allem, was du getan hast, hast du den Nerv, hier zu sitzen und mir vorzuwerfen, ich hätte dich belogen. Dass ich nicht über eine Puppe sprechen wollte, Philip, ist nicht das Gleiche wie deine Affäre mit Cora Wilson.«

Philip sah den Therapeuten an, als wolle er sagen: Nehmen Sie sie an die Kandare, doch der Mann griff nicht ein. »Wir fahren den langen Weg«, sagte Philip, »um über uns zu sprechen, und du bringst immer nur wieder Cora zur Sprache. Cora, Cora, Cora.«

»Das ist nicht fair«, sagte sie.

»Vielleicht sollten wir das vorläufig zurückstellen«, sagte der Therapeut, »und uns wieder der Beziehung zu Ihrer Tochter zuwenden.« In der noch verbliebenen halben Stunde war Philip jedoch kurz angebunden bis zur Grobheit, und es war eine Erleichterung, als die Zeit schließlich herum war und sie getrennt davonfuhren, Nessa nach Tragumna in West Cork, wo sie im Auftrag der Galerie einen Termin mit der Familie des ehemals gefeierten Künstlers Robert Locke wahrnahm.

»Ich fürchte, wir sind ein bisschen spät dran«, hatte Loretta Locke auf der Türschwelle gesagt, »meine Mutter ist nicht ganz auf dem Damm.« Als sie diese Äußerung zum ersten Mal aus Lorettas Mund vernahm, war Nessa der Schreck in die Glieder gefahren, es stellte sich aber heraus, dass von leichtem Gehirnschlag bis zu einem Anfall von schlechter Laune alles damit gemeint sein konnte.

»Geht es ihr gut?« Nessa stieg über die Blätter einer ausladenden Pflanze und auf die Eingangsterrasse. Hier gedieh alles in vulgärer Üppigkeit. Vielleicht lag es an der Seeluft, den winzigen Algenpartikeln, den unglückseligen Mikroorganismen, die landeinwärts geweht wurden und die schilfreichen Wiesen düngten.

»Oh, Mutter geht es ausgezeichnet.« Loretta neigte den Kopf in Richtung des kleinen Raums am Ende des Flurs, in dem Nessa normalerweise mit Mrs Locke sprach. »Ich habe Ihnen die Zeitung dagelassen.«

Sie standen vor dem Atelier, in dem Robert Locke an einigen seiner bekannteren Werke gearbeitet hatte. Bevor die Lockes in den Sechzigern in dieses Haus kamen, war der Raum wohl ein Wohnzimmer gewesen. Er war geräumig und hell, hatte zwei große Fenster mit Meerblick und ein kleineres an der Seitenwand, eine Decke mit dezenten Stuckleisten und einer nackten Glühbirne in der Mitte. Gravity, 1985 für den Turner-Preis nominiert und heute in der Nationalgalerie, war in diesem Raum entworfen und gestaltet worden. Venus im Hotel Negresco, lokal als »die Gipsskulptur« bekannt, stand noch hier. Mit ihrer Größe von über zwei Metern beherrschte sie, halb weibliche, halb abstrakte Gestalt, den Raum. Bei dem »Gips« handelte es sich genau genommen nicht um gewöhnlichen Gips, sondern um weichen Alabastergips, mit dem Locke in seiner mittleren Phase für kurze Zeit experimentiert hatte. Im September sollte die Plastik in einen angemesseneren Raum in die Galerie in der Stadt umziehen und das Atelier – Tür, Fußboden, Decke – mit ihr. Sogar der Staub sollte dorthin gebracht werden. »Ich bin hier drin«, sagte Nessa und wies auf Lockes Arbeitsraum. »Ich muss noch ein, zwei Sachen überprüfen.«

»Natürlich«, sagte Loretta. »Wir brauchen nicht lange.« Lockes Tochter war eine Endvierzigerin, groß, schlank, mit kurz geschnittenem kastanienbraunem Haar. Sie trug die Art von Kleidung, bei der Verkäuferinnen ins Höfliche wechselten. An diesem Tag war es eine gut sitzende dunkelblaue Hose und eine blau-weiß gestreifte Bluse unter einem kamelfarbenen Pullover.

Die Luft war feucht und trüb, nur meilenweit draußen auf dem Meer lag grelles Licht, und Nessa hatte keine Strumpfhose angezogen. Ihre Beine, bleich und an mehreren Stellen mit alten blauen Flecken gesprenkelt, passten zu den Dielenbrettern. In Vorbereitung auf den Erwerb dieses Ateliers durch die Galerie hatte sie bereits jeden Zentimeter des Bodens auf Händen und Knien ausgemessen, ihn fotografiert, über mehrere Nachmittage auf Millimeterpapier nachgezeichnet, hatte mit Bleistift die genauen Standorte von Robert Lockes Stuhl und Werkbank samt der noch darauf liegenden Raspeln und Meißel markiert, den der gusseisernen Statue, halb Wiesel, halb Mensch, die so lange an einer Stelle gestanden hatte, dass Nessa, als sie sie bewegte, zwei perfekte Abdrücke der Eisenfüße mit den Krallen auf dem Boden darunter entdeckte. Sie hatte Verbindung mit dem Restaurator aufgenommen und das Gutachten und die Aufrisszeichnungen in Auftrag gegeben, hatte etikettiert und ein computergestütztes Archiv eingerichtet. Ein paar Objekte waren bereits in Kisten verpackt, an denen maschinengeschriebene Etiketten klebten, eine Katalognummer rechts oben in der Ecke.

Die Gipsskulptur stand in der Mitte des Raums. Sie hatte vor Jahren Berühmtheit erlangt, als man in ihr die Verkörperung fruchtbarkeitsspendender Kräfte erkennen wollte. Das Publikum war zu Hunderten herbeigeströmt, kam in einem Geiste der Demut und des Flehens, weniger, um zu bestaunen, was Kritiker als die »mutige Transzendenz« des Werks, seine fremdartige, verstörende Schönheit bezeichnet hatten, als um ihre persönlichen Anliegen vorzutragen.

Nessa ging zu der Skulptur und legte die Hand auf die Wölbung ihres Bauchs. Sie hatte einmal für längere Zeit in einem ausgedienten Kuhstall in Clonakilty gestanden, bevor der Bauer, ihrer angeblich überdrüssig geworden, sie mit einem Traktor mit Anhänger zu den Locke-Frauen zurückbrachte; Robert Locke lebte da schon nicht mehr. Nessa legte den Zeigefinger auf die Vertiefung in der Mitte des kalkweißen Bauchs. Eine Kuhle hatte sich an der Stelle gebildet, an der der bereits von Wasser in Mitleidenschaft gezogene Gips unter den Händen der Pilger noch weiter erodiert war. Nessa staunte über diese Menschen, die nicht gekommen waren, um Robert Lockes Geist auf sich wirken zu lassen, sondern um Kindersegen zu erflehen. Sie hatte die Skulptur vor solchen Zumutungen gerettet. Doch als die Galerie beschloss, das Werk zu erwerben, haftete Teilen davon nach den Jahren im Kuhstall immer noch ein Geruch nach Dung an. Der Restaurator hatte Tage auf die schwierige Aufgabe verwendet, die Skulptur mit einer kleinen Bürste zu reinigen, ohne etwas von ihrem Material abzutragen.

In jüngeren Jahren hatte Nessa Kunstgeschichte studiert und ihre Abschlussarbeit über Locke geschrieben. Es gab viele Theorien dazu, warum die Skulptur kein Gesicht hatte, und sie hatte sie alle kritisch unter die Lupe genommen. Als sie die Gestalt jetzt betrachtete, verstand sie immer noch nicht, warum Locke den Kopf als Block unbearbeiteten Steins belassen, einen Fuß aber so wunderbar detailreich ausgearbeitet hatte, dass man noch heute, so viele Jahre später, nach all den Erosionen durch Luft und Kuhatem, all den Zumutungen von Lorettas Reinigungsmitteln, bevor sie es besser wusste, den Anflug eines Haars auf dem großen Zeh und die schwimmhautähnliche Verbindung der beiden kleinsten ausmachen konnte.

Hinter der Schotterfläche vor dem Haus, auf der ihr Auto geparkt war, fiel eine ungepflegte Wiese bis zum Meeresufer ab, durch deren Mitte einmal ein Weg verlief, noch erkennbar an der marginal abweichenden Neigung und Färbung des Schilfs. Nessa stellte sich vor, wie Robert Locke diesen schmalen Pfad hinunterging, nachdem er einen Vormittag lang mit dem Meißel gearbeitet hatte.

Nessa hatte Locke vor Jahrzehnten am College kennengelernt, als sie Studentin war und tief beeindruckt von dem Star. Noch heute kam es ihr, wenn sie hier in seinem Atelier war, in seinem Haus, manchmal vor, als nehme sie sich Freiheiten heraus, als werde sie Mitwisser von Dingen, die sie nichts angingen. Was für ein Mensch war er gewesen? Was für ein Vater? Oder Ehemann? Einer, der kein Aufhebens um eine blöde Puppe gemacht hätte, dachte sie; einer, der verstand, dass wir unsere Emotionen auf äußere Formen und Gestalten richten müssen, damit unsere Gefühle sich nicht aufbäumen und uns zerstören.

»Alles in Ordnung?« Nessa hatte Loretta nicht kommen gehört, doch da war sie, stand in der Tür, den Kopf fragend zur Seite geneigt. »Ich bringe Sie jetzt zu ihr. Meine Mutter ist so weit.«

In einem kleineren Zimmer im hinteren Teil des Hauses saß Mrs Locke an einem runden Tisch. Sie war vierundachtzig, klein und zart, das weiße Haar mit einem Kamm am Hinterkopf eingeschlagen. Ihr Gesicht war durchzogen von geplatzten Äderchen, die sie mit losem Puder kaschierte, stets ein bisschen zu großzügig, so dass feine Krümel auf Wangen und Nasenspitze klebten. Sie trug einen schwarzen Anzug, geschneidert aus einem Stoff, den Nessas Mutter zwischen den Fingern gerieben hätte, bevor sie ihn für gut befand. Vielleicht auch für altmodisch. Der Nachmittag war bewölkt, und Nessa streckte die Hand zum Lichtschalter aus.

»Ich brauche tagsüber nie Licht«, sagte Eleanor, »im Sommer nicht. Künstliches Licht an so einem Ort ist Blasphemie. Wir sind wegen des Lichts hierhergezogen. Habe ich Ihnen das nie gesagt?«

»Doch, haben Sie.« Nessa ging zu einer Stehlampe in der Ecke, schaltete auch die an.

»Wissen Sie, was Robert sagen würde, wenn er uns jetzt sehen könnte? Mit den vielen eingeschalteten Lampen? Er würde sagen, was für ein Jammer. Was für ein Jammer, das schöne sanfte Licht zu verschenken.«

Nessa dachte, dass Robert Locke, hätte man ihn gefragt, das Licht nicht »sanft« genannt hätte. Das Licht hier war herrlich, aber es war messerscharf, unerbittlich. Es gab Tage, da dachte sie, wenn sie die Küstenstraße entlangfuhr, die vom Wasser hereingeworfenen Silberpfeile würden sie zweiteilen. Nessa warf Loretta einen Blick zu, doch die hatte sich schon mit einem Buch in eine Nische an der Seite des Raums zurückgezogen. Dort versteckte sie sich an den Nachmittagen, an denen Nessa ihre Mutter interviewte.

»Ist das Ding an«, sagte Eleanor und zeigte auf das Diktiergerät.

»Noch nicht.«

»Dann machen Sie mal. Mir ist etwas eingefallen, was ich Ihnen von Robert erzählen muss.«

3

Robert Ethan Locke war 1932 in einem kleinen Dorf im Südwesten von Schottland geboren worden. Es heißt, sein Vater sei Bergarbeiter gewesen, seine Mutter Näherin. Diese Details hatte er in Schilderungen seiner Jugend, wenn es ihm nützlich erschien, oft stark betont, wie viel Gruben- oder Näharbeit geleistet wurde, hing jedoch davon ab, mit wem man sprach.

Roberts Vater hatte in seiner Jugend einen Sommer lang in der Grube bei Muirkirk gearbeitet, die Familie besaß aber eine Schaffarm bei Priesthill, auf der Robert den Großteil seiner Kindheit verbrachte. Seine Mutter nähte auch tatsächlich Unterröcke und Petticoats, vorwiegend aber ehrenamtlich für den lokalen Frauenhilfsverein. Robert hatte einen älteren Bruder, der als Teenager bei einem Unfall ertrank, ein Vorfall, zu dem Robert sich im Gespräch nie ausführlicher äußern wollte. In Interviews hatte er von dem einen Jahr berichtet, als er mit Anfang zwanzig an der Slade School Kunst studiert hatte, gefolgt von Reisen durch Indien und Südamerika, bevor er sich in Cambridgeshire niederließ, wo er Eleanor heiratete. 1968 zogen sie nach West Cork.

All das war Nessa seit Beginn ihres Studiums bekannt, und nichts davon gehörte zu dem, worüber Eleanor jetzt mit ihr sprechen wollte. Sie wollte vielmehr loswerden, wie schlecht Robert sie behandelt hatte, als er 1972 für mehrere Wochen verschwand. Auch das war allgemein bekannt; Nessa hatte schon mehrmals aus Eleanors Mund davon gehört.

Eleanor beugte das Gesicht tief über das Diktiergerät. »Er sah aus wie ein Bettler, als er danach wiederkam«, sagte sie. »Ein Bettler, wie sie unter Pappkartons auf der Straße schlafen. Völlig verdreckt! Die Haare standen ihm vom Kopf ab, als hätte er sie mit einem Messer abgehackt. Das Hemd zerfetzt.« Sie seufzte. »Wenn er schon weggehen musste, hätte es ihn da umgebracht, sich Sachen zum Wechseln mitzunehmen? Wenn Sie ihn gesehen hätten, dann hätten Sie ihm Geld für einen Tee gegeben.« Sie sah zur Nische hinüber. »Nicht wahr, Loretta?«

Loretta ließ ihr Buch sinken. »Mein Vater hat sich nie groß für seine äußere Erscheinung interessiert«, sagte sie. »Das war für ihn nicht wichtig.«

»Und dem Kind hat er nichts mitgebracht, als er heimkam!«, sagte Eleanor. »Stand in denselben Sachen, die er anhatte, als er fortging, auf meiner Türschwelle, und weiter nichts. Nicht mal das kleinste Kinkerlitzchen für das Kind. Weißt du noch, Loretta?«, sagte sie.

»Das macht doch nichts«, sagte Loretta. »Darauf kommt es nicht an.«

Es klang, dachte Nessa, als unterhielten sie sich über etwas, was erst eine Woche her war.

»Es kann doch nicht schwer gewesen sein, irgendeine Kleinigkeit aufzutreiben«, sagte Eleanor. »Ein kleines Mitbringsel für sein eigenes Kind. Eine Kleinigkeit aus einer Marktbude, einen Esel aus Plastik. Sie kennen das doch. Alles wäre besser gewesen als gar nichts.« Sie überlegte kurz. »Er wollte uns noch nicht mal sagen, wo er war.«

Loretta hatte sich wieder über ihr Buch gebeugt, doch ihre Miene war angespannt, und sie blätterte nicht um.

»Sich in Luft auflösen konnte er offenbar gut«, sagte Nessa. Sie brachte ein höfliches Lächeln zustande.

»In Luft auflösen!«, sagte Eleanor. »Aus Ihrem Munde klingt es wie ein amüsantes Zauberkunststück. Er ist fortgerannt, weiter nichts. Ist wie ein kleiner Junge fortgerannt und hat sich versteckt. Aber junge Frauen wie Sie, Sie wollen ihm immer Orden um den Hals hängen.«

»So war es nicht gemeint. Es muss schrecklich für Sie gewesen sein, nicht zu wissen, wo er ist.«

Eleanor sah sie wütend an. »Sie haben keine Ahnung«, sagte sie. Und als wären das Diktiergerät und Nessa zwei separate Zuhörer, beugte sie den Kopf wieder tief hinab und sagte zu dem Gerät: »Sie haben keine Ahnung.«

Eleanors Gedanken in vernünftige Bahnen zu lenken war nie leicht, und an dem Nachmittag tat Nessa, angeschlagen von dem Streit mit Philip, sich damit noch schwerer als sonst. Sie hatte eine Idee für einen Aufsatz gehabt, vielleicht einen Zeitungsartikel, der publiziert werden könnte, wenn die Galerie das Atelier der Öffentlichkeit vorstellte: Robert Locke aus der Sicht der Frauen, die mit ihm gelebt haben. Loretta hatte rundweg abgelehnt. Eleanor konnte sich zunächst dafür erwärmen, als Nessa ihr erklärte, es würde darin zum Teil um sie gehen, bei der Frage, was genau dieser Teil sein würde, kühlte sie allerdings ab. Nessa war schon fast so weit, das Diktiergerät wieder einzupacken, als Eleanor sagte: »Bei Ihnen fehlt ein Knopf.«

Nessa sah an ihrer Bluse herab. »Ja, stimmt.« Sie zuckte mit den Achseln.

»Lassen Sie mich das in Ordnung bringen.«

»Schon gut, ich muss gehen. Ich muss später in der Galerie noch einen Vortrag über Roberts Werk halten.«

»Meine Mutter wird zu dem Vortrag nicht kommen können«, warf Loretta gleich ein. »Ich würde es vorziehen, wenn sie sich ausruhen kann.«

»Ich verstehe«, sagte Nessa. »Es ist nur so, dass ich mich auf den Weg machen muss. Der Knopf ist unwichtig.«

»Nein«, sagte Eleanor, »ziehen Sie die Bluse aus. Loretta wird Ihnen etwas zum Anziehen bringen, solange ich den Knopf annähe. Das geht ganz schnell.«

Nessa hoffte, Loretta würde Einwände erheben, doch sie legte ihr Buch auf den Boden und kam zum Tisch. »Folgen Sie mir«, sagte sie in einem Ton, der bedeuten sollte: Bringen wir es schnell hinter uns. Sie winkte Nessa zur Treppe.

Nessa war schon ein halbes Dutzend Mal in dem Haus gewesen, aber nie weiter vorgedrungen als bis ins Atelier, das hintere Zimmer und die Toilette im Erdgeschoss. Wäre sie nicht so spät dran, wurde ihr klar, wäre sie dankbar für den fehlenden Knopf. Das Wenige, das sie beim Kuratieren des Lebens von Robert Locke über das persönliche Leben dieser Frauen erfahren hatte, beschränkte sich auf ihre Rollen als Ehefrau und Tochter. Über ihr alltägliches Privatleben wusste sie nur wenig. Und es war ja auch keine Kleinigkeit, zu wissen, dass Locke persönlich in einem dieser Zimmer geschlafen hatte, wenngleich vor fast zwanzig Jahren. Als Studentin wäre sie errötet bei dem Gedanken; heute dachte sie, sie würde sich selbst gern einmal auf seinem Bett ausstrecken, und sei es nur kurz. In mancher Hinsicht unterschied sie sich gar nicht so sehr von den Leuten, die die Gipsskulptur betatschten.

Der Flur im ersten Stock war breit und an einer Wand voller bis zur Decke reichender Regale, angefüllt mit Krimskrams aller Art. Bei genauerer Betrachtung fiel ihr auf, dass sich an vielen Stücken Geschenkanhänger oder handgeschriebene Zettelchen befanden. Es erinnerte sie an Jennifers Zimmer, nur waren es hier lackierte Muscheln und Seifenkartons statt Lidschatten und von Promis beworbene Parfums. Loretta ertappte sie beim Starren. »Die meisten bringen ihr hässliches, kitschiges Zeug«, sagte sie, »Zeug, das mein Vater verachtet hätte.« Sie nahm ein Kästchen aus einem Regalfach, verzog das Gesicht, legte es wieder hin. »Welche Verwendung soll eine Skulptur für bestickte Taschentücher haben? Keine Ahnung, was die sich denken.«

»Kommen immer noch Leute her und sehen sich die Gipsskulptur an?« Das Haus sollte für Besucher gar nicht mehr geöffnet sein. Über diesen Punkt hatten die Galerie und die Lockes lange verhandelt. Der Pressesprecher gab sich viel Mühe, die Spannung über die geplante Enthüllung der Skulptur in ihrem neuen Zuhause in der Galerie anzuheizen. Hausbesuche schwächten die Marke.

Loretta errötete. »Die sind noch von früher. Ich hab immer alles weggeworfen, kaum dass die Leute zur Tür hinaus waren, hab dann aber mit einer Frau, die weiter oben an der Küste einen Souvenirladen betreibt, eine Abmachung getroffen. Wenn sie während der Regattas mehr Ware braucht, gebe ich ihr einen Karton von Sachen zum Verkaufen.«

Loretta schloss die Tür zu einem Raum auf, der früher einmal einem Untermieter oder Dienstboten gehört haben mochte: Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch und Stuhl. »Ziehen Sie Ihre Bluse aus. Ich gebe Ihnen etwas, das Sie so lange anziehen können.« Sie ging hinaus, und Nessa hörte, wie eine andere Tür aufging und die Haken von Kleiderbügeln über eine Stange glitten. Sie kam mit einer Bluse wieder, die sehr wahrscheinlich Eleanor gehörte: ein Etwas aus Chiffon mit einem Geringel von Spitze am Hals und Perlmuttknöpfen an den Manschetten. »Kommen Sie runter, wenn Sie fertig sind«, sagte sie in dem freundlich-munteren Ton, den auch die Schwester in der Arztpraxis anschlug, wenn sie Nessa zum Ausziehen vor der Untersuchung allein ließ. Nessa sah sich um. Endlich war sie im Schlafbereich des Hauses, in dem Robert Locke einmal gelebt hatte. Dieses Zimmer war jedoch so kahl, dass man sich ein Leben darin kaum vorstellen konnte.

Da die Bluse Eleanor gehörte, war sie viel zu klein. Nessa konnte nur drei Knöpfe schließen und musste sie vorn mit der Hand zusammenhalten. Sie setzte sich auf die Bettkante, mochte nicht hinuntergehen. Sie würde zu spät kommen, um zu Hause noch Essen zu kochen, und würde keine Zeit mehr haben, ihre Stichpunkte für den Vortrag noch mal durchzugehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit trat sie, die Bluse mit einer Hand zusammenhaltend, auf den Flur hinaus. Blieb vor den Regalen mit dem Krimskrams stehen. Loretta hatte recht: Was sollte eine Plastik mit Taschentüchern oder Spitzendeckchen, mit Briefbeschwerern oder Nadelkissen anfangen? Andererseits kamen die Pilger zu Besuch und hätten schlecht, wie ihre Mutter gesagt hätte, mit leeren Händen vor der Tür stehen können. Vielleicht wollten sie ihre Chancen nicht schmälern, indem sie geizig erschienen. Vor zehn Jahren hatte eine Frau mal behauptet, sie sei schwanger geworden, nachdem sie die Gipsskulptur berührt hatte, und für eine Weile gab das dem Aberglauben starken Auftrieb. Die Skulptur wurde zum Pilgerziel der Verzweifelten, derjenigen, die bereits ihr ganzes Geld für künstliche Befruchtungen ausgegeben und ihr letztes Gebet gesprochen hatten und deren einzige Hoffnung darin bestand, ihren letzten Zehner in die diskret an einer Seite aufgestellte Spendenbüchse zu stecken. Dann rieben sie den prachtvollen Bauch der Plastik, weinten ein bisschen und legten einen Karton Duftkerzen oder einen Rosenkranz auf den Boden vor die Skulptur. Nessa hatte die Zeitungsartikel darüber alle gelesen, damals, als sie noch nichts von Loretta und Eleanor wusste und als sogar Locke nur das Genie gewesen war, mit dem sie sich am College beschäftigt hatte. An dem Tag, an dem sie die Bestätigung von der Galerie bekam, dass der Antrag auf Finanzierung bewilligt worden war und dass man sie mit der Arbeit an Lockes Atelier beauftragte, hatte Philip im Scherz zu ihr gesagt, von der Skulptur solle sie sich lieber fernhalten, ein Kind sei genug. Sie hatten so gelacht! Das war über ein Jahr her, vor Cora Wilson. Beweis dafür, dass sie einmal glücklich gewesen waren.