Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad EAFIT

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

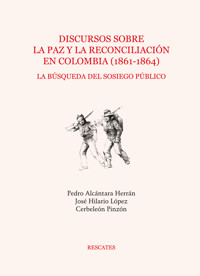

Los tres discursos que componen esta obra se profieren en el contexto de la guerra civil ocurrida en la Confederación Granadina entre 1859 y 1862, también denominada Guerra por las Soberanías. Fueron escritos por los dirigentes Pedro Alcántara Herrán, José Hilario López y Cerbeleón Pinzón, quienes promulgaron sus ideales de paz y de reconciliación, la defensa de principios de justicia restaurativa y el reconocimiento político de los rebeldes, valores presentes desde los mismos inicios de la vida republicana, pero poco estudiados en nuestra historia política reciente, y que se contraponen a las ideas punitivas y vengativas que se acogen con gran fuerza en nuestros tiempos. El libro contiene textos introductorios y notas al pie que tienen como propósito facilitar la comprensión, establecer vínculos entre los discursos y las más sensibles discusiones contemporáneas sobre la justicia, así como destacar la preeminencia intelectual de estos tres líderes para encontrar soluciones a las confrontaciones domésticas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Los tres discursos que componen esta obra se profieren en el contexto de la guerra civil ocurrida en la Confederación Granadina entre 1859 y 1862, también denominada Guerra por las Soberanías. Fueron escritos por los dirigentes Pedro Alcántara Herrán, José Hilario López y Cerbeleón Pinzón, quienes promulgaron sus ideales de paz y de reconciliación, la defensa de principios de justicia restaurativa y el reconocimiento político de los rebeldes, valores presentes desde los mismos inicios de la vida republicana, pero poco estudiados en nuestra historia política reciente, y que se contraponen a las ideas punitivas y vengativas que se acogen con gran fuerza en nuestros tiempos.

El libro contiene textos introductorios y notas al pie que tienen como propósito facilitar la comprensión, establecer vínculos entre los discursos y las más sensibles discusiones contemporáneas sobre la justicia, así como destacar la preeminencia intelectual de estos tres líderes para encontrar soluciones a las confrontaciones domésticas.

DISCURSOS SOBRE LA PAZY LA RECONCILIACIÓNEN COLOMBIA (1861-1864)

LA BÚSQUEDA DEL SOSIEGO PÚBLICO

PEDRO ALCÁNTARA HERRÁNJOSÉ HILARIO LÓPEZCERBELEÓN PINZÓN

DISCURSOS SOBRE LA PAZY LA RECONCILIACIÓNEN COLOMBIA (1861-1864)

LA BÚSQUEDA DEL SOSIEGO PÚBLICO

PEDRO ALCÁNTARA HERRÁNJOSÉ HILARIO LÓPEZCERBELEÓN PINZÓN

Introducción, transcripción y notas deLiliana María López LoperaPatricia Cardona ZuluagaManuel Alberto Alonso Espinal

MEDELLÍN - COLOMBIA, 2024

Alcántara Herrán, Pedro, 1800-1872

Discursos sobre la paz y la reconciliación en Colombia (1861-1864) : la búsqueda del sosiego público / Pedro Alcántara Herrán, José Hilario López, Cerbeleón Pinzón ; introducción, transcripción y notas de Liliana María López Lopera, Patricia Cardona Zuluaga, Manuel Alberto Alonso Espinal – Medellín : Editorial EAFIT, 2024.

273 p. ; 21 cm. -- (Rescates).

ISBN 978-958-720-947-1

ISBN 978-958-720-948-8 (versión EPUB)

ISBN 978-958-720-949-5 (versión PDF)

1. Colombia - Política y gobierno – Siglo XIX. 2. Colombia – Historia – Siglo XIX. 3. Colombia – Historia - Guerra Civil, 1859-1863. 4. Paz – Historia - Colombia. 4. Alcántara Herrán, Pedro, 1800-1872 – Proclamas y discursos. 5. López, José Hilario, 1798-1869 – Proclamas y discurso. 6. Pinzón, Cerbeleón. 1813-1870 - Proclamas y discursos. I. López Lopera, Liliana María, pról. II. Cardona Zuluaga, Patricia, pról. III. Alonso Espinal, Manuel Alberto, pról. IV. Tít. V. Serie.

986.105 cd 23 ed.

A347

Universidad EAFIT - Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas

DISCURSOS SOBRE LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

EN COLOMBIA (1861-1864). LA BÚSQUEDA DEL SOSIEGO PÚBLICO

Colección rescates

Primera edición: diciembre de 2024

© Liliana María López Lopera

© Patricia Cardona Zuluaga

© Manuel Alberto Alonso Espinal

© Editorial EAFIT

Carrera 49 7 Sur-50

http://www.eafit.edu.co/editorial

Correo electrónico: [email protected]

ISBN 978-958-720-947-1

ISBN 978-958-720-948-8 (versión EPUB)

ISBN 978-958-720-949-5 (versión PDF)

DOI: https://doi.org/10.17230/978-958-720-947-1

Corrección de textos: Daniela Álvarez

Diseño y diagramación: Margarita Rosa Ochoa Gaviria

En carátula: Torres Méndez, Ramón (1876). Recluta y veterano de infantería (Revolución de 1876), Sala Patrimonial Biblioteca Luis Echavarría Villegas - Colección Kalb.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial.

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018.

Editado en Medellín, Colombia

Diseño ePub:

Hipertexto – Netizen https://hipertexto.com.co/

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

LA PAZ Y EL DISCURSO DE LA CONTENCIÓN EN LA GUERRA CIVIL DE 1859-1862

SOBRE EL CONCEPTO DE PAZ NEGATIVA Y EL IUS IN BELLO

LA GUERRA CIVIL DE 1859-1862

NOTAS SOBRE LOS AUTORES Y SUS DISCURSOS

PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN

JOSÉ HILARIO LÓPEZ

CERBELEÓN PINZÓN

NOTA SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN

DISCURSOS

POLÍTICA DE CONCILIACIÓN

PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN

CONVENIO DE PAZ

JOSÉ HILARIO LÓPEZ

DISCURSO SOBRE LA PAZ PÚBLICA

CERBELEÓN PINZÓN

REFERENCIAS

PRENSA

INTRODUCCIÓN

LA PAZ Y EL DISCURSO DE LA CONTENCIÓN EN LA GUERRA CIVIL DE 1859-18621

Liliana María López Lopera2Alba Patricia Cardona Zuluaga3Manuel Alberto Alonso Espinal4

La paz es opuesta a la guerra: es aquel estado apetecible en que goza tranquilamente cada uno de sus derechos, o los discute amistosamente y con razones si se los disputan.

E. Vattel. Derecho de gentes o principios de la ley natural aplicados a la conducta y los negocios de las naciones, 1836

¿Qué corazón no se colmará del más puro regocijo al saludar el día venturoso, en que Colombia después de tantos años de continuos y encarnizados combates, goza un momento de reposo? ¿Quién no sentirá un placer inexplicable, si reflexiona que la guerra aun cuando llegue desgraciadamente a renovarse, despojada de aquellos horrores que hasta aquí han consternado a la humanidad, se hará conforme al derecho de gentes?

Simón Bolívar, Correo del Orinoco, 23 de diciembre de 1820

Después de la guerra de independencia y de la guerra contra la dictadura de Simón Bolívar y Rafael Urdaneta en 1830, Colombia enfrentó ocho guerras civiles de alcance nacional: la Guerra de los Supremos (1839-1842); la guerra civil de 1851 o Guerra del 7 de Marzo; la Guerra Artesano Militar de 1854; la guerra civil o Guerra por las Soberanías de 1859-1862; la Guerra de las Escuelas o de lo Curas de 1876; la guerra civil de 1885, y la llamada Guerra de los Mil Días (1899-1902). Gustavo Arboleda (1907), en su texto sobre Revoluciones Locales de Colombia, contabiliza 54 levantamientos armados locales en el periodo de 1828-1884, de las cuales casi el 50 por ciento tuvo ocurrencia entre 1871-1884 (pp. 59-60). Aunque Colombia no enfrentó durante ese siglo guerras importantes de carácter interestatal –solo unos conatos de enfrentamiento con Ecuador, Brasil, Perú y Venezuela–, resulta claro que esas guerras civiles constituyeron actos de naturaleza política en los que estuvieron en juego el proceso de formación del Estado y la configuración política y social de la nación.

La mayoría de estudiosos de la historia política del país aceptan que las formas de la dominación política y los referentes de identidad colectiva se tejieron en torno al eje de la guerra y que las confrontaciones civiles del siglo XIX contribuyeron a dar forma a lo que hoy tenemos como Estado-nación. En estrecha relación con esta idea se afirma que las guerras civiles decimonónicas fueron, en lo fundamental, guerras entre ciudadanos por la definición y unificación del territorio, por el establecimiento de poderes y dominios con capacidad de control y dirección política, y por la instauración del Estado moderno y sus referentes de orden (González González, 2014; Ortiz Mesa, 2004; Sánchez, 2001; Uribe de Hincapié, 2001).

La fragmentación regional del poder, la prevalencia de identidades superpuestas y las formas de poder indirecto se manifestaron a lo largo del siglo XIX en la tensión entre las estrategias del gobierno central por nacionalizar y ejercer efectivamente un dominio directo sobre el territorio, y la resistencia de las provincias y los Estados federales para mantener el control político en las regiones y contar con recursos institucionales y de fuerza suficientes para negociar las competencias con el poder central. Esta tensión dio forma a una compleja y problemática relación entre el gobierno central y los gobiernos provinciales o federales que se manifestó en la presencia de una “soberanía puesta en vilo” (Uribe de Hincapié, 2001) por múltiples guerras civiles, en las cuales estuvo en juego la definición del sujeto político y la soberanía del régimen político y la forma del orden constitucional, y de la comunidad política y la nación (Alonso Espinal, 2021; López, 2019; Uribe de Hincapié y López, 2006).

En algunos estudios recientes, la historiografía también destaca la amplia gama de negociaciones, transacciones formales e informales, acuerdos políticos, discursos pacifistas e instrumentos jurídicos implementados durante aquel siglo para superar las guerras civiles (Camacho et al., 2018; Guerrero, 2016; Giraldo Ramírez, 2017; Orozco Abad, 2006; Sánchez, 2001; Uribe de Hincapié, 2011). En uno de esos trabajos se afirma, incluso, que durante aquel siglo Colombia tuvo más años de paz que de guerra.5 Esto es cierto si adoptamos una mirada cuantitativa que se detenga a comparar los años de enfrentamientos armados directos con los ciclos de paz, es decir, si se acepta que la paz remite al estado o situación que pone fin a ese particular tipo de conflicto en que consiste la guerra y, como correlato, si se asume que la guerra civil es guerra y no delito o crimen, como afirman quienes la niegan, invisibilizan y proscriben.6

Queremos con esta antología rescatar esta faceta poco estudiada en nuestra historia política, recuperando algunos de los discursos sobre la indulgencia, el perdón y la concordia, la paz y la reconciliación que estuvieron presentes desde los mismos inicios de la vida republicana. Estos tres discursos fueron escritos por dirigentes civiles y militares que impulsaron importantes procesos de negociación y defendieron el ius in bello –los derechos en la guerra– como el estatuto que debía regular las confrontaciones domésticas. La antología que da forma a este libro está compuesta por los textos Política de conciliación de Pedro Alcántara Herrán (1861); Convenio de paz de José Hilario López (1862) y Discurso sobre la paz pública de Cerbeleón Pinzón (1864a).

El referente histórico de los tres documentos rescatados corresponde a la guerra civil ocurrida en la Confederación Granadina entre 1859 y 1862, también denominada como Guerra por las soberanías (Uribe de Hincapié y López, 2008a). Esta guerra comparte con las confrontaciones armadas anteriores muchas facetas: fue un conflicto esencialmente político, con un alto perfil ideológico y orientada hacia la definición del poder institucional público (Alonso Espinal, 2021; Uribe de Hincapié y López, 2008a). Sin embargo, ella difiere de las anteriores al menos en cuatro aspectos. En primer lugar, fue la única guerra civil ganada por los rebeldes. El triunfo revolucionario de Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878) y su entrada victoriosa a Bogotá el 18 de julio de 1861 definió la derrota del gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez (1805-1885) y cambió el rumbo en el orden político, social y constitucional del país.7

En segundo lugar, esta guerra estuvo liderada y enfrentó a las élites burocráticas de los recién creados Estados Soberanos.8 La disputa estuvo centrada en la definición del campo estatal y los alcances de la soberanía inmanente,9 esto es, la competencia por los atributos soberanos entre los Estados federales y el Estado central (Alonso Espinal, 2021). Se trató de una guerra del Estado contra sí mismo (Gutiérrez Cely, s.f.), pues lo que estuvo en juego fue la polémica sobre la duplicación de la soberanía entre la confederación –la unidad grande–, presidida por Mariano Ospina Rodríguez, y los Estados federales, liderados por Tomás Cipriano de Mosquera (Samper, 1861, pp. 16-17).

En tercer lugar, esta fue la última guerra de carácter nacional en la que participaron los viejos generales de la independencia con un alto costo en vidas para algunos de los grandes caudillos militares del ejército10 (Alonso Espinal, 2021, p. 205). De esta confrontación armada salieron militarmente derrotados los generales Joaquín París, Pedro Alcántara Herrán, Joaquín Posada Gutiérrez, Ramón Espina y Braulio Henao, y fue vencido, políticamente, el general Mosquera, quien se vio obligado a aceptar las restricciones y amarres que el liberalismo civilista le imponía (p. 217). Después de la derrota de los conservadores en la guerra civil, el distanciamiento entre los políticos civilistas del liberalismo y el general Mosquera se acrecentó. Esto fue particularmente evidente en los preludios de la convocatoria para la convención nacional que daría vida a la Constitución de 1863, y en los debates que se dieron al interior de ella (p. 209). En acaloradas discusiones, la coalición civilista derrotó políticamente el poder militar del caudillo caucano y logró restringir al máximo la capacidad de acción e injerencia del presidente de la confederación. Este debilitamiento del Estado central como instrumento para frenar las ambiciones del caudillo caucano y fortalecer el dominio de las élites políticas regionales, produjo una variación en el campo estatal muy importante: el cambio del régimen de lealtades desde los caudillos militares hacia las organizaciones partidistas. En el trasfondo de este proceso se evidencia la lenta pero segura y duradera subordinación del poder militar al poder civil, y la transformación de las disputas por la soberanía, en luchas por la representación electoral (p. 210).

Finalmente, las prácticas y acciones bélicas utilizadas e invocadas en el desarrollo de esta guerra produjeron giros significativos en la relación entre la guerra y la paz. La Guerra por las Soberanías propició una “cuasi-internacionalización del espacio político interior” (Orozco Abad, 2006, p. 110); la incorporación en el orden constitucional colombiano del derecho de gentes11 y la comprensión de la guerra como objeto de reglamentación y acotación por parte del derecho. La consideración del derecho como regla de conducta se desplegó a través de innumerables instrumentos legales y políticos que buscaban reglamentar las acciones bélicas.12 En tal sentido, con esta guerra se modificaron los atributos de la soberanía inmanente del Estado al posibilitar la internacionalización del espacio político interior, reconociendo el carácter de guerra a la guerra civil y el carácter de enemigo público a los rebeldes (Orozco Abad, 2006, p. 110-113).13

La Guerra Civil de 1859-1862 se libró entre Estados que reclamaban potestades soberanas y no, simplemente, entre un rebelde –el general Tomás Cipriano de Mosquera– y el gobierno de la Confederación. La internacionalización del espacio político interno dio lugar a la emergencia de estructuras de dominación político-territorial delimitadas por múltiples afueras en el interior del territorio nacional. Este carácter eminentemente político fue determinante en la dirección del accionar bélico. Como ninguna otra guerra del siglo XIX, en esta se combinó una retórica jurídica y política que apelaba al derecho a la guerra –el ius ad bellum– y al derecho humanitario, haciendo eco a la idea que de los medios, la conducta y el cumplimiento de las regulaciones y convenciones bélicas depende la posibilidad de la paz.14

Los textos seleccionados en esta antología constituyen una respuesta a la postura punitiva y criminalizadora que había caracterizado la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez quien, desde el inicio de la guerra civil de 1859-1862, se había negado a reconocer que lo que acontecía en el país era una verdadera guerra civil y, consecuentemente, desaprobaba las exponsiones, capitulaciones e indultos –ofrecidos por sus generales–, argumentando la imposibilidad de aplicar el derecho de guerra a bandidos, delincuentes y alteradores del sosiego público (Ospina Rodríguez, 1860; Orozco Abad, 2018, p. 323-324). De la mano de los textos seleccionados, el lector podrá constatar que, además de una larga historia de guerras civiles y revoluciones locales, Colombia presenció un gran número de procesos y estrategias de naturaleza no bélica y esa tradición humanitaria y diplomática también hace parte del patrimonio discursivo de nuestra personalidad histórica.

Recuperar estos textos para la actualidad cumple con dos propósitos adicionales. En primer lugar, identificar los ideales de paz que fueron movilizados por la dirigencia política, militar y civil de la época, y, en segundo lugar, rescatar algunas piezas escritas de la tradición conciliadora que ha caracterizado al país. Contra ideas punitivas y vengativas, los dirigentes civiles y militares de la época propusieron principios de justicia restaurativa y abogaron por el reconocimiento político de los rebeldes, pues creían que del tratamiento que se diera a los alzados en armas dependía la reconciliación nacional. En este sentido, sus discursos anticipan muchas de las más sensibles discusiones contemporáneas sobre la justicia transicional.

SOBRE EL CONCEPTO DE PAZ NEGATIVA Y EL IUS IN BELLO

Hermanos contra hermanos combatiendo encarnizadamente, como si mediara entre ellos una animadversión fundada en justicia. Torrentes de sangre granadina, inundando el suelo que amedrentada abandonó la industria. Viudas, huérfanos, lágrimas, miseria, destrucción y ruinas. He aquí general el sangriento y luctuoso cuadro que representa la malhadada obra de la revolución, contempladlo, sí, contempladlo con la mirada, no de un ser avezado al crimen y a la barbarie, sino con la del hombre civilizado que sabe los santos respectos que se deben a la humanidad.

José María Melo, 1864.

En este apartado se utilizan las tipologías que ofrece Norberto Bobbio (1999) para entender la relación existente entre la guerra y la paz y, consecuentemente, para analizar los discursos sobre la reconciliación que ofrecieron algunos conductores político-militares de las guerras civiles decimonónicas en Colombia. Los tres niveles ofrecidos por este autor nos permiten diferenciar el concepto de paz, el valor de la paz y las concepciones del pacifismo. El concepto de paz es un concepto político complejo, esto es, un concentrado de contenidos semánticos que comprende, entre otras dimensiones de sentido, “la paz consigo mismo”, “la paz de la conciencia”, “la paz de Dios o con Dios” y “la virtud que pone en el ánimo la tranquilidad y sosiego” (Diccionario de Autoridades, 1737, p. 173). Estas acepciones designan la idea de paz interior, paz personal o paz evangélica, que difiere de la paz externa –o política– referida a la concordia entre los hombres y entre los pueblos (p. 173).

Como otros conceptos fundamentales del vocabulario político, el de paz también es elástico y plural. Encarna visiones antagónicas sobre la finalidad de la vida colectiva y da cuenta del conflicto de valores en la sociedad.15 Como punto de partida retomamos, entonces, tres limitaciones que impone el jurista italiano: en primer lugar, abonamos aquella idea que señala que la paz no puede definirse sino en relación con una definición de la guerra, es decir, que por paz debe entenderse aquella “condición contraria al estado de guerra” (Bobbio, 1999, p. 160). En segundo lugar, aceptamos que el concepto de paz, como paz externa o política, excluye los usos comunes que denotan expresiones como el reposo del espíritu o la quietud de las pasiones. Finalmente, suscribimos el concepto negativo de paz como no guerra, es decir, como aquel estado o condición en que se encuentran grupos políticos entre los que no existe un conflicto caracterizado por el ejercicio de una violencia duradera y organizada. En lo que respecta a este último asunto, es preciso anotar que definir la paz como ausencia de guerra es distinto a definir la paz como ausencia de conflicto. En tal sentido, admitimos que un concepto negativo de paz no excluye el conflicto per se, sino solo el tipo de conflicto que se realiza mediante el ejercicio de la violencia duradera y organizada (p. 164).

En su uso axiológico, la paz ha sido considerada por juristas, filósofos, teólogos y publicistas, como un valor último y supremo del que dependen la unidad política, la justicia, el orden y el progreso material y espiritual de una nación (Pinzón, 1864a). Así asumida, la paz es considerada como un bien absoluto y su antítesis, la guerra, como un disvalor o un mal absoluto. En la antinomia guerra-paz, la primera designa, por lo general, un estado de cosas al que se atribuye un valor negativo –la sangre, el sufrimiento, la destrucción, la orfandad y la muerte–, y la paz se asume como un estado de cosas apetecible al que se atribuye un valor positivo –la concordia, la unidad, el sosiego, el progreso y la vida–. El problema es que el uso axiológico de la paz como un bien absoluto conduce, inevitablemente, a proscribir y criminalizar la guerra.16 Sin embargo, como lo ha anotado Bobbio (1999), es difícil demostrar que todas las guerras sean un mal absoluto y que todas las paces sean un bien absoluto. A propósito de la relativización del valor de la paz, son ilustrativas las justificaciones que fueron esgrimidas para el levantamiento armado contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. En una editorial del periódico El Tiempo del 23 de julio de 1860, se lee:

Aconsejar la paz cuando los pueblos han sido provocados a la guerra; cuando están preparados para la defensa o defendiéndose en lid abierta, será un acto piadoso, si se quiere; pero en política, tratándose de un país republicano, sería una falta indisculpable. La paz es un bien, y un bien inmenso, cuando nace de la libertad y de la propiedad aseguradas, cuando son efectivas las garantías individuales; esa es la paz de la civilización, compañera inseparable del bienestar y del progreso; pero ella no es un bien cuando se obtiene a costa de las libertades públicas o cuando están conculcadas: esta es la paz del despotismo, la paz de la Turquía, la del Japón y la China. Aconsejar a los pueblos que obedezcan y cumplan leyes inconstitucionales, que hubieran de conducirlos a un vergonzoso vasallaje, sería aconsejarles el sacrificio de sus derechos y de sus más caros intereses, sería no tener presente que los hombres pueden habituarse al despotismo y que el que soporta impasiblemente la tiranía de un año merece que lo tiranicen un siglo (s. p.).

Estas líneas resultan meridianas para entender que los conductores políticos y militares de las confrontaciones armadas del siglo XIX asumían la guerra civil como un terrible mal para el orden público y la salud de la patria. Sin embargo, también concebían la guerra como un medio inevitable y necesario para restituir el orden y dar prueba del auténtico patriotismo (Herrán, 1861). Motivos de conveniencia pública como la libertad de la nación, el restablecimiento de la Constitución, la restauración del orden, el derrocamiento de leyes inconstitucionales e injustas, y la garantía de autonomía regional, fueron esgrimidos como razones justas y legítimas para declarar la guerra. En tal sentido, la guerra fue pensada, también, como un mal teleológicamente necesario, es decir, como un recurso posible y en ocasiones privilegiado para alcanzar los propósitos políticos.17

Por eso, para muchos hombres de armas y de pluma del siglo XIX colombiano, la paz no fue considerada como un valor absoluto y suficiente por sí mismo. En el uso dado por la dirigencia neogranadina al concepto de paz se evidencia el distanciamiento al uso axiológico de la antítesis guerra o paz. La guerra fue asumida como un mal necesario para un fin bueno, y la paz como un bien deseable, pero insuficiente por sí solo, para garantizar la consolidación de una nación compacta, prospera, armoniosa y unificada.18

Al hacer la selección de los discursos que se incluyen en esta antología, suscribimos la definición taxativa y concreta de la paz como no guerra, y nos distanciamos de la tradición que concibe la paz como la obra de la justicia.19 Esta acepción positiva de la paz no es, al decir de Bobbio (1999), una definición lexicológica sino persuasiva, es decir, una definición no de lo que la paz es, sino de lo que debería ser para ser considerada como un bien (p. 160). Si la paz no es lo apuesto a la guerra sino la búsqueda de la justicia social, el bienestar o cualquier otro valor que se considere incompatible, último y absoluto, entonces la paz solo puede ser instaurada a través de un cambio radical y profundo de las estructuras sociales. Concebida así, deja de ser una condición especial o un estado de cosas específico y se convierte en un proceso de larga duración que puede terminar siendo utópico.20

Los dirigentes políticos moderados y con tendencias civilistas que dan forma a esta antología promovieron el valor de la paz como un valor relativo y contingente, y como la garantía del sosiego público y de la soberanía inmanente del Estado. Sin proscribir ni invisibilizar la guerra doméstica creyeron que, aunque el propósito político a conseguir por medio de las armas fuera bueno, los males que ella causaba eran superiores. La paz fue asumida, entonces, como el estado que podía poner fin a la guerra con independencia de si se trataba de una guerra justa o injusta; y las amnistías, perdones y gracias fueron concebidos como procesos de cambio y capitulación con el pasado. Cambio, porque presuponía que aquellas personas que habían sido peligrosas dejaban de serlo al renunciar a la posibilidad de cometer actos de hostilidad; y capitulación, porque asumían que aquellas guerras fratricidas no eran delitos, “sino errores políticos” que debían relegarse al pasado para “no dejar en el país una huella eterna de rencores y venganzas” que imposibilitaran la reconciliación.21

Esos líderes militares y de opinión esgrimían argumentos en favor del perdón y la amnistía como los mejores caminos para lograr una reconciliación duradera. Para ellos, el pasado debía dejarse en el olvido y todos los ciudadanos, con prescindencia de sus historias de delitos o heroísmos, debían ser convocados en pie de igualdad para un nuevo comienzo. La figura jurídico-política de la amnistía era el mecanismo fundamental para impulsar la reincorporación a la vida institucional de los derrotados, en un contexto en el cual el perdón era preferible al castigo. Sin embargo, esta valoración positiva del perdón no significaba una apología a la impunidad. La claridad de Pedro Alcántara Herrán (1861) en sus palabras al Procurador general es contundente:

Comenzaré por deciros que yo, lejos de ser partidario de la impunidad, creo que la principal condición que debe exigirse de un gobierno es que dé garantías de justicia […] mas no por eso convengo en que la concesión de una amnistía, tan amplia como permita nuestra Constitución, sea un acto injusto. Los jueces no pueden administrar justicia de otro modo que aplicando las penas señaladas por la ley a las personas que cometen los delitos […] Pero vos no sois juez sino depositario de la clemencia nacional que se os confía para que la dispenséis en beneficio de la República. No debéis proceder como juez sino como hombre de Estado. (p.70)

El concepto negativo de paz –la no guerra– no excluye necesariamente un significado positivo específico. Ese significado positivo se refiere a una condición o estado previsto y regulado por el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional y, en tal sentido, tiene un uso especial en el lenguaje jurídico, político y técnico, pues remite a un concepto no genérico que alude, justamente, a la situación que resulta cuando se produce un desarme, un armisticio, una capitulación o se finaliza un conflicto bélico. En términos más concretos, en su sentido negativo, la paz es un estado de cosas genérico (el estado de no guerra) mientras que, en el sentido positivo, la paz es aquello que resulta de un acuerdo, una negociación o un cese de hostilidades. Por ser un concepto específico, técnico y jurídico, esta acepción de la paz se diferencia de la acepción amplia y extensa introducida por el discurso teológico, filosófico y político que sobrecarga y satura el concepto con concepciones particulares de justicia o bienestar social (Bobbio, 1999, p. 165; Giraldo Ramírez, 2001, p. 81).

Esta última distinción es fundamental en el caso de las guerras civiles del siglo XIX colombiano pues la dirigencia política decimonónica invocaba sentidos plurales de paz, tal como se puede observar en los textos de esta antología. Como horizonte de expectativa, la paz fue concebida como uno de los valores políticos de la república y como la garantía de la armonía social y la concordia. Sin embargo, una vez alterado el orden público, fracturada la unidad política y perdida la posibilidad de tramitar los conflictos por vías pacíficas, la paz fue asumida como “un medio de transacción fraternal y decorosa” (Herrán, 1861, p. 86), y como el instrumento principal para “restablecer las cosas al statu quo o al uti possidetis” (López, 1862, p.102).

La dirigencia política creía que las imperfecciones de la democracia y del régimen político “contristaban el verdadero patriotismo” e impedían el progreso material y moral de la nación. En tal sentido, la preferencia de muchos conductores políticos de las confrontaciones armadas del siglo XIX, del bando rebelde o ministerial –gubernamental–, fue buscar soluciones negociadas pues ellas resultaban menos costosas en términos del derramamiento de sangre y menos ruinosas para la administración pública, el Estado y sus ciudadanos. Bajo este criterio, la paz fue entendida como “el remedio legal” que la Constitución suministraba “para curar los males de la patria” provocados por las guerras intestinas y, por tanto, no fue asociada a un ideal de orden social perfecto. Ella se asumía como un instrumento para poner fin a las guerras (Herrán, 1860), y esta idea mínima de paz representaba para las élites guerreras proclives a la reconciliación un enorme progreso. Parlamentar, negociar, amnistiar y perdonar, eran instrumentos ideales para suspender o finalizar la guerra, entre otras cosas, porque economizaban sangre, dinero, lágrimas, heridas y odios futuros.

La paz, entendida como el instrumento para impulsar la unidad política de una sociedad fragmentada, empobrecida y anarquizada, llevó a gran parte de la dirigencia civil y militar a promover variadas y múltiples estrategias de paz como las comisiones y exponsiones, los perdones políticos y judiciales, las amnistías generales y declaratorias de neutralidad.22 Estas iniciativas fueron impulsadas por los hombres de armas y por letrados que creían que “en las guerras domésticas los males son dobles para la nación” (Herrán, 1861, p. 75).

Sin embargo, ellos no consideraban la guerra como un mal absoluto y eran profundamente cuidadosos para no criminalizar a los alzados en armas. Inmersos en un ambiente político que invisibilizaba y negaba el carácter de guerra a la guerra civil –calificándola como sedición y tumulto–, que criminalizaba a los rebeldes como reos de traición, perturbadores del orden, conspiradores o delincuentes, y enfrentados, además, a un código penal que consideraba la rebelión como delito de traición y declaraba a los rebeldes como infames que debían ser castigados con la pena capital, los dirigentes públicos afirmaban que la guerra civil no se remediaba negándola o dándole otro nombre. La única solución posible era ponerle fin. En los términos simples de Pedro Alcántara Herrán (1861), “si es deshonroso y perjudicial a nuestro país que haya guerra civil en él, ni la honra se recupera, ni los males se curan negando que la haya o dándole otro nombre: el remedio es hacerla cesar” (p. 69).

En la conducción política y militar de las guerras decimonónicas primaron las identidades de clase y de familia, y estas identidades fueron determinantes para que la dirigencia política se reconociera recíprocamente como enemigos relativos y, consecuentemente, ofreciera salidas negociadas a los conflictos. Desde el inicio de la Guerra de los Supremos en 1839 hasta la finalización de la guerra civil dirigida por Mosquera entre 1859 y 1862, se produjeron 49 indultos y 10 amnistías de carácter nacional; innumerables indultos disuasivos y leyes de perdón concedidas por los gobiernos de los Estados y las provincias a los rebeldes; y múltiples pactos, acuerdos de cese al fuego, armisticios, treguas y exponsiones firmadas por los ejércitos en el campo de batalla. En el periodo que va de 1860 a 1863, Tomás Cipriano de Mosquera decretó siete amnistías y dos indultos, con el argumento de que la conveniencia pública y la paz en la posguerra reclamaban una reconciliación general de todos los granadinos, y esta solo podía lograrse concediendo amnistías generosas por los extravíos pasados y los errores políticos. El punto de partida de todos esos actos políticos fue la conveniencia pública de la paz.

La identidad de clase fue determinante en la incorporación de una retórica humanitaria y pacifista que se ajustaba plenamente a la mentalidad de unas élites guerreras que pretendían desarrollar una guerra buena y ajustada a los códigos de las naciones civilizadas y cristianas (Aguilera Peña, 2001, p. 314; Orozco Abad, 2006, p. 110). La prevalencia del sentido negativo de la paz, la convicción de que la guerra civil no era negación de las relaciones políticas, la consideración de los rebeldes como enemigos públicos y relativos, y la puesta en escena del lenguaje de la contención –el ius in bello–, dieron forma a un discurso de la reconciliación y el sosiego público que se utilizó para invocar las salidas negociadas a las hostilidades.23

La dirigencia política de la época creía que era preciso contener la guerra, pues si esta se desarrollaba justamente era más factible la negociación de la paz. Los conductores político-militares estaban familiarizados con la teoría del derecho de gentes formulada por Emerich de Vattel (1836) y divulgada en Colombia de la mano de Don Andrés Bello (1840) y Manuel María Madiedo (1874). Esta teoría distingue el derecho a la guerra –el ius ad bellum– y los criterios para limitar y regular sus alcances –el ius in bello–.24 La observancia de estos principios de limitación y contención es fundamental en los momentos de transición de la guerra a la paz.

La creencia en la necesidad de regular la guerra llevó a los dirigentes políticos a tematizar y adoptar el derecho de gentes como estatuto fundamental para tramitar los conflictos internos. Esta práctica de contención se difundió, a lo largo del siglo XIX, a través de dos matrices fundamentales. Como un discurso ligado a la práctica política de los pueblos civilizados–en oposición a las prácticas de los pueblos bárbaros– y, de otro lado, como un discurso inscrito en la práctica humanitaria de las naciones cristianas, habituadas a los discursos del perdón, la generosidad y la indulgencia. Al respecto, el jurista y periodista neogranadino Don Salvador Camacho Roldán (1892) señalaba:

Es verdad que la guerra destruye la seguridad, ataca las vidas y consume las propiedades y limita la libertad de los ciudadanos; pero la guerra es el hecho material de la destrucción, no es lo que constituye el Derecho de Gentes. Este se compone de las prácticas humanitarias, de las atenuaciones introducidas por el cristianismo y la civilización a la ferocidad de los odios; de las prescripciones de respeto y de seguridad a los no combatientes establecidas por la mitigación de las costumbres. La guerra olvida todo, leyes divinas y leyes humanas; y las únicas garantías que deja subsistir son las establecidas por la costumbre de las naciones cultas. (p. 197)

Colombia tiene una larga tradición de regulación de la guerra que se remonta a los mismos inicios de la vida independiente con el tratado y armisticio de suspensión de armas firmado por el Libertador Simón Bolívar y Pablo Morillo el 15 de noviembre de 182025 y con la adopción por todas las naciones recién independizadas del principio del uti possidetis como un criterio prescriptivo de la paz entre los recién erigidos Estados soberanos. Aunque se refiere a un tratado internacional es posible afirmar, siguiendo a Iván Orozco Abad (2006), que se trató de un acuerdo “entre nacionales”, porque “la guerra de independencia, mediante la cual el Virreinato de la Nueva Granada entre los años 1810 y 1826 se separó del imperio colonial español fue, paradójicamente, por lo menos durante la primera fase, es decir, hasta los días de la llamada Pacificación (1816), no una guerra internacional, sino apenas una guerra civil vivida como una guerra internacional” (p. 107).26

Por su parte, la adopción del uti possidettis fue determinante en la formación de la personalidad histórica de las naciones hispanoamericanas. Una de las características de la región fue, justamente, que la mayoría de las guerras que se libraron en el continente fueron guerras civiles al interior de los Estados y no guerras entre Estados. Dentro de las quince guerras interestatales ocurridas en el periodo 1825 a 1898, las más importantes fueron la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1848), la invasión francesa a este mismo país entre 1862 y 1867, la Guerra de la Triple Alianza, que involucró a Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay en un enfrentamiento por el control geopolítico del Rio de la Plata (1864-1870), y las guerras de la llamada Confederación Perú-Boliviana y del Pacífico que involucró a Bolivia, Chile y Perú (1836-1839) (Centeno, 2014, p. 92-95). Miguel Ángel Centeno pone de relieve que, aunque estas guerras se caracterizaron por involucrar conflictos geopolíticos centrados en la lucha por la adquisición y la defensa del territorio, en su mayoría fueron guerras relativamente cortas –exceptuando las dos primeras–, y ninguna de ellas tuvo como casus belli odios nacionalistas, disputas ideológicas o religiosas y separatismos étnicos o raciales.27

LA GUERRA CIVIL DE 1859-1862

La guerra civil de 1859-1862, librada por Tomás Cipriano de Mosquera –un rebelde convertido en presidente–, tuvo como eje central la discusión sobre los alcances reales del control del Estado central -en cabeza de Mariano Ospina Rodríguez-, y las pretensiones soberanas de las burocracias de los Estados Soberanos, que disputaban una mayor injerencia en la distribución de los recursos y la política. Se trató de una guerra de los funcionarios del Estado central contra los burócratas –“intermediarios”– de los Estados Soberanos, por la definición de la representación, el establecimiento de equilibrios entre el Estado central y los poderes regionales, la definición del régimen político y la demarcación de las potestades y atributos de la soberanía. La particularidad de esta guerra en la saga de las confrontaciones armadas del siglo XIX colombiano está dada por los resultados, los propósitos, los actores que la llevaron a cabo y las prácticas utilizadas para librarla.

Respecto de los resultados, esta fue la única guerra civil colombiana ganada por los rebeldes. En cuanto a los propósitos, ella estuvo centrada en la definición y los alcances de la soberanía. Se trató de una guerra del Estado contra sí mismo, pues lo que en definitiva estuvo en juego fue la visión de la soberanía inmanente. En otros términos, en esta guerra el asunto central fue la disputa entre la soberanía única y centralizada encarnada en el poder de la confederación, y la soberanía alojada en los estados soberanos. En relación con los actores, esta fue una guerra inscrita en las tramas político-administrativas del sistema, es decir, una confrontación en la que sus principales protagonistas fueron burócratas armados o funcionarios públicos de diferente nivel. Finalmente, esta guerra mezcló las prácticas bélicas con las acciones jurídicas y legales, y ejemplificó una particular relación entre la guerra y el derecho. Ella fue una guerra de decretos, normas, constituciones, enunciaciones jurídicas y disputas sobre hermenéutica jurídica, que se libró, además, siguiendo las prácticas de las guerras clásicas entre Estados soberanos. Ello alentó la apelación a un lenguaje humanitario que quedó plasmado con la incorporación del derecho de gentes en la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia (1863).

El inicio de la guerra civil se ubica oficialmente el 3 de septiembre de 1859, fecha en la cual el presidente de la Confederación, Mariano Ospina Rodríguez, expidió un decreto que declaró en estado de guerra a la República (Gaceta Oficial, 1859, p. 473), reorganizó al ejército y nombró al general Pedro Alcántara Herrán como su comandante. Y su finalización se da con la derrota de los ejércitos antioqueños comandados por Rafael María Giraldo en la batalla de Santa Bárbara de Cartago, el 18 de septiembre de 1862, y con la posterior firma del documento de rendición de Antioquia ante el general Mosquera, el 13 de octubre de 1862 en la Aldea de María.

Cualquier estudio o investigación sobre esta guerra civil se debe anclar en esa temporalidad. Esas dos fechas le otorgan el sentido y la sincronía necesaria para identificarla como un acontecimiento histórico particular y específico. Sin embargo, las guerras civiles se tejen en el tiempo de múltiples maneras y, en la reconstrucción de sus tramas, el investigador puede trascender el relato cronológico, expandirlo y contraerlo temporalmente, pues las guerras civiles son enfrentamientos bastante complejos y menos homogéneos de lo que las cronologías, los discursos y las narraciones muestran. En el caso específico de esta confrontación armada, esta posibilidad de expandir o contraer permite evidenciar tres grandes momentos. El primero de ellos hace referencia a los levantamientos armados ocurridos entre 1857 y 1859 en los Estados federales de Magdalena, Santander, Bolívar y Cauca. Este primer momento está marcado por el despliegue de un amplio número de conflictos de naturaleza esencialmente local, entre los que es posible identificar viejas disputas entre provincias y localidades en torno al ordenamiento territorial, resistencias locales a las reformas liberales, enfrentamientos entre nacientes espacios subregionales, pugnas partidistas en las localidades por el control de la administración del Estado, conflictos y querellas por el control electoral de las asambleas de los Estados federales, confrontaciones entre ciudades por la definición del centro hegemónico, desórdenes civiles que impugnaban los resultados electorales, y rencillas personales y conflictos privados de múltiple naturaleza (Alonso Espinal, 2021). En medio de las enconadas disputas y discusiones entre el gobernador del Estado del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, y el presidente de la Confederación, Mariano Ospina Rodríguez, en torno a la soberanía de los Estados, el país comenzó a percibir el tránsito hacia una situación en la cual se articulaban esos desórdenes civiles locales con viejos conflictos políticos para producir una confrontación de alcance nacional.28

El segundo momento de la guerra se desarrolló entre el 3 de septiembre de 1859, cuando se declaró el estado de guerra en la República, y el 18 de julio de 1861, cuando se produce la toma de Bogotá por parte del general Mosquera, el derrocamiento del gobierno conservador que para entonces ejercía el procurador Bartolomé Calvo y la instauración del gobierno provisorio. Este momento de generalización de la confrontación estuvo ligado a la suma de varios episodios ocurridos en el año de 1860: la promulgación de la resolución del 14 de febrero de la Asamblea Constituyente del Estado de Bolívar manifestando al Gobierno nacional la decisión de defender la soberanía del Estado contra los ataques del presidente de la Confederación; la expedición por parte del Gobierno general de la ley de orden público del 16 de abril que elevaba a cinco mil hombres el pie de fuerza de la Confederación; la posesión el 25 de abril de Pedro Alcántara Herrán como general en jefe de los ejércitos de la República; el levantamiento armado regional de figuras del conservatismo del Cauca contra el general Mosquera (28 de enero); la expedición del decreto del 8 de mayo, con el cual el general Mosquera rompía todo lazo de unión con el Gobierno general y separaba al Estado del Cauca de la Confederación granadina, y la ruptura de la neutralidad de Antioquia y su participación en la guerra enfrentando a los ejércitos mosqueristas.

Entre los grandes acontecimientos bélicos de este segundo momento de la guerra se destacaron la batalla del Oratorio (15 de agosto); el intento de toma de la ciudad de Cartagena por Julio Arboleda y el enfrentamiento por siete días con las tropas de Juan José Nieto (24 de agosto); la batalla de Manizales entre los ejércitos antioqueños al mando de Braulio Henao y las tropas comandadas por el general Mosquera (28 de agosto); la toma de Santa Marta por las tropas conservadoras dirigidas por Julio Arboleda (4 de diciembre); la batalla de Subachoque o Campo Amalia (25 de abril de 1861), cerca de la población de La Mesa en Cundinamarca, la más larga y sangrienta de la guerra según el relato de Ángel Cuervo (1984 [1900]); la batalla de Usaquén (13 de junio de 1861) que, con una clara victoria de Mosquera, cambió el curso de la guerra y abrió el camino para la toma final de Bogotá, el 18 de julio de 1861, por parte de los ejércitos al mando de los generales Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Santos Gutiérrez.

Finalmente, el tercer momento de la guerra hace referencia al desafío lanzado al gobierno provisorio del general Mosquera por la alianza militar del gobernador de Antioquia Rafael María Giraldo con los hermanos Julio y Sergio Arboleda. A esto se sumaba la ofensiva de Leonardo Canal en Santander y las acciones de las guerrillas conservadoras en Cundinamarca. El primer objetivo de esa alianza fue enfrentar a los ejércitos liberales al mando de Eliseo Payán para retomar el control del Estado del Cauca y a partir de allí luchar contra “la dictadura y el gobierno tiránico y usurpador de Mosquera” (palabras de Canal en 1861, citadas por Quijano Otero, 1982, p. 44). El tercer momento de la guerra civil va desde julio de 1861 hasta la derrota total de las tropas antioqueñas en la batalla de Cartago y su rendición el 13 de octubre de 1862.

Durante el desarrollo del segundo momento de la guerra, y antes de la toma de Bogotá por parte de Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, siempre estuvo presente la posibilidad de la firma de acuerdos de paz, exponsiones o armisticios de carácter nacional. Un primer intento de negociación se dio el 27 de agosto de 1860 en Chinchiná, población ubicada entre Santa Rosa de Cabal y Manizales. En ella participaron Braulio Henao, Eliseo Arbeláez y Marceliano Vélez, en representación del ejército antioqueño, y Tomas Cipriano de Mosquera, Liborio Mejía y Simón Arboleda, por parte de los ejércitos caucanos. El acuerdo, propuesto por Mosquera, contemplaba, entre otras cosas, cesar toda hostilidad entre los Estados de Antioquia y el Cauca restableciendo sus relaciones amistosas, mantener a los ejércitos en una neutralidad armada hasta que se restableciera la paz en la Confederación, y suspender las hostilidades y la guerra contra los Estados de Santander, Bolívar y Cauca.29 Los antioqueños rechazaron esta propuesta y, en respuesta, Mosquera propuso un acuerdo transitorio para regular la guerra por medio del derecho de gentes. Con él buscaba prohibir a los jefes, oficiales y miembros de la tropa cometer actos de atrocidad y asesinar a individuos que se hubieran rendido, no derramar sangre de los fugitivos, dotar de pasaportes a los jefes y oficiales que cayeran presos para que se movilizaran a donde quisieran con el compromiso de no volver a integrar la tropa, dejar en absoluta libertad a los soldados rasos que fueran detenidos para que regresaran a sus casas, y curar y proteger a los heridos (Arboleda, 1990, pp. 189-190).

Ante el fracaso de esta primera negociación, el 28 de agosto de 1860 tuvo lugar la batalla de Manizales. Después de ocho horas de combates, en las que el triunfo fue presumiblemente para las huestes antioqueñas, el general Mosquera propuso un cese de hostilidades y la firma de un armisticio. Con la presencia del general Mosquera, Liborio Mejía y Simón Arboleda (del ejército caucano), y el general Braulio Henao, Marceliano Vélez, Lucio Estrada y José María Gutiérrez (del ejército antioqueño), se firmó la Exponsión de Manizales. Con ella el gobernador del Estado del Cauca se comprometía a suspender toda hostilidad contra el Gobierno general; revocar el decreto que separaba al Estado del Cauca de la Confederación; someterse al gobierno central, y ofrecer una amnistía completa a todos los comprometidos en los movimientos políticos ocurridos contra el gobierno del Estado del Cauca. Por su parte, el Ejecutivo nacional debía otorgar una amnistía a favor de todos los implicados en los movimientos del Cauca contra las leyes nacionales.30 A diferencia del pacto de Chinchiná, que tenía la connotación de un arreglo político entre dos Estados federales enfrentados, esta exponsión pretendía ser un tratado entre el Estado del Cauca y el Gobierno central. La nueva propuesta de paz fracasó, porque no obtuvo la necesaria refrendación del gobierno de la Confederación. El presidente Ospina se negó a firmarla porque daba ventajas militares a Mosquera, ignoraba los triunfos de los rebeldes conservadores en Santander y, fundamentalmente, reconocía el carácter de beligerante al general caucano y, por tanto, la justa causa de la guerra civil (Uribe de Hincapié y López, 2008a, pp. 140-143).

Los intentos de negociación incluyeron, además, el tratado de paz formulado por Mosquera el 4 de febrero de 1861, desde la población de Piedras, solicitando que se le reconociera como beligerante y se calificara el levantamiento armado que él encabezaba como una guerra civil; y el armisticio de Chaguaní, firmado el 3 de marzo de 1861, por los ejércitos de la Confederación y los ejércitos federalistas. Este acuerdo volvía sobre el viejo tema del reconocimiento de beligerancia, establecía un cese de hostilidades entre los dos ejércitos, y proponía el nombramiento conjunto de un designado para la presidencia, pues a Ospina solo le quedaba un mes de mandato (Boletín Oficial, 1861).

A estos intentos fallidos de negociación se sumó, antes del ascenso de los ejércitos de Mosquera hacia la sabana de Bogotá, la propuesta de reconciliación y paz enviada por Pedro Alcántara Herrán al procurador general de la nación, un día antes de su posesión como presidente encargado de la Confederación. Ella constituía, en lo esencial, la primera propuesta de paz impulsada por miembros afectos y cercanos al Gobierno general, con la intención de lograr un acuerdo estratégico con los insurrectos, en una guerra que ya se presumía perdida. Más allá del carácter conciliador y moderado mostrado por Herrán a lo largo de su carrera política y militar, su propuesta mostraba el rostro de un “civilismo táctico” que respondía al desarrollo negativo que había tenido la confrontación para el Gobierno de la Confederación. Después del intento de conciliación propuesto por Herrán, vinieron, en su orden: el decreto de indulto expedido por Bartolomé Calvo, el 30 de abril de 1861, para todos aquellos soldados mosqueristas que entregasen las armas y se integraran al ejército de la Confederación; la amnistía ofrecida por Mosquera el 1° de junio de ese mismo año para todos aquellos comprometidos en la rebelión contra la causa federalista, exceptuando a los asesinos del general José María Obando; el intento de negociación entre el arzobispo de Bogotá, Monseñor Herrán, y el general Mosquera antes de la incursión del segundo a la ciudad de Bogotá; el acuerdo de paz que propuso el general caucano al Estado de Antioquia, en comunicación del 3 de agosto de 1861, si aceptaba al Gobierno provisorio, entraba a formar parte de la Unión y enviaba representantes a la ciudad de Bogotá para acordar el texto de una nueva Constitución; el decreto del 16 de septiembre de 1862, por medio del cual se indulta a todos los individuos del Estado del Cauca comprometidos con levantamientos contra el Gobierno Nacional; y el decreto del 19 de noviembre del mismo año, que concede una amnistía plena a todos los individuos que hubiesen participado en levantamientos armados en el Estado de Tolima.

Después de firmado el Convenio de la Aldea de María, Mosquera lanza una proclama al pueblo antioqueño comunicándole la terminación de la guerra y la reorganización del gobierno del Estado. El general presidente recuerda a los antioqueños que siempre ha tenido entre sus propósitos la garantía de paz para Antioquia, les recuerda la frustrada Exponsión de Manizales, el despliegue de sus fuerzas militares para salvarlos de la opresión ejercida sobre ellos por los gobiernos conservadores y les pone de presente que, si no se perturba el orden público en el Estado, no deben temer nada del gobierno nacional. Además, anuncia que se dirige a Medellín con una pequeña guardia y que sus propósitos son los de organizar la administración del Estado por la renuncia del gobernador Marceliano Vélez. Contrasta el tratamiento benevolente para Antioquia con la estrategia militar y coercitiva impuesta por Mosquera sobre las guerrillas de Guasca y las huestes de Leonardo Canal y Julio Arboleda, tratadas como delincuentes comunes. Solo en vísperas de la instalación de la Asamblea Constituyente de Rionegro se beneficiarían de un indulto general sin que medie ningún convenio de paz.

La guerra termina con una paz parcelada o, como dice Gutiérrez Ardila (2018), una paz plagada de acuerdos o convenios con algunos Estados y grupos rebeldes, y con el tratamiento exclusivamente militar para aquellos que a juicio de los vencedores entrañaban algún peligro, escapaban al control de caudillos y burocracias armadas o tenían una fuerte connotación popular (p. 153), como las guerrillas de Guasca. Estas dos vías –la militar y la política– confluyen en un mismo punto: indultos y amnistías cada vez más amplios, generales e inespecíficos. Sin embargo, durante esta guerra también se puso a funcionar el llamado Principio de Represalia, que condenaba a la pena capital a los enemigos vencidos con el ánimo, según decían, de aminorar la barbarie del contrario (Uribe de Hincapié y López, 2008b).