19,99 €

Mehr erfahren.

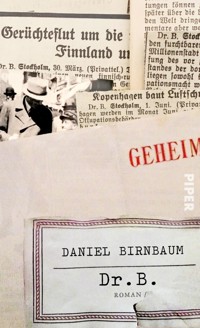

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Karton voll vergessener Briefe erzählt die wahre Geschichte des »Dr. B.« Stockholm 1940. Das neutrale Schweden bietet deutschen Emigranten Zuflucht vor den Nazis. Auch Gottfried Bermann Fischer, der legendäre Verleger, ist in die schwedische Hauptstadt geflohen. Mithilfe einflussreicher Freunde gelingt es ihm, einen Exilverlag zu gründen, in dem auch Thomas Mann und Stefan Zweig ihre Werke publizieren. Doch Stockholm wird zunehmend unsicher, und Bermann Fischer will ausreisen. Das Visum dazu könnte ihm sein Mitarbeiter Immanuel Birnbaum verschaffen, ein ebenfalls ausgereister deutscher Journalist. Aber Birnbaum gerät wegen Kollaboration in Haft und bringt damit auch Bermann Fischer in Gefahr. »Die Geschichte eines vereitelten Anschlags, die schicksalhafte Geschichte des eigenen Großvaters, die beste Geschichte der Welt.« Svenska Dagbladet

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Impressum ePUB

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

ISBN 978-3-492-05983-1

© Daniel Birnbaum, 2018

Titel der schwedischen Originalausgabe: »Dr. B.« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm, Schweden, 2018

© Piper Verlag GmbH, München 2020, mit Genehmigung von Bonnier Rights, Stockholm, Schweden

Satz: Kösel Media GmbH, Krugzell

Gesetzt aus der Janson Text

Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in the EU

Inhalt

Cover & Impressum

Zitat

Sein Gesicht zeigte nicht …

Sonnenblumen

Der Junge im Turm

Café Ogo

Operabaren

Sieh’, wie lieblich und wie schön ist’s

Unsichtbare Tinte

Villagatan 17

Schneekristalle

Brief nach Deutschland

Spaniard’s Inn

Wagnerabend

Grand mal

Frejgatan 32

Rheinmetall

Durch das kleine Fenster drang …

Nachwort

Literaturverzeichnis

Zitat

Schneiden Sie die Erzzufuhr ab, und Sie werden Hitler zur Kapitulation zwingen.

Fritz Thyssen, Paris 1939

Sein Gesicht zeigte nicht …

*

Sein Gesicht zeigte nicht einen Hauch von Röte, aber seine Scham reichte tief. Er stand mit dem Rücken zur Wand des Ganges und spürte die kühle Mauer an seinem Hinterkopf. Das Licht einer Glühbirne, die von der abblätternden Decke hing, fiel auf sein blasses Gesicht. So endete es nun also.

Er hätte sich gern zurückgezogen und blieb doch in dieser hell erleuchteten Ecke stehen, genau dort, wo im ersten Stock des Gefängnisses Kronoberg der östliche Korridor abzweigte. Hier hatte man beide Richtungen im Blick. Er sah sofort, wenn die Wärter einen Neuankömmling in die Zelle führten oder den scheppernden Wagen mit der Suppe herbeischoben. Hier konnten die Häftlinge einander auch kurz begegnen, auf dem Weg zur Wäschekammer, wo die Laken in der Morgendämmerung abgegeben und am Abend wieder abgeholt wurden.

Warum er stehen bleiben durfte, wusste er nicht, die Wärter kamen und gingen an ihm vorüber, als wäre er unsichtbar. Und in genau dieser Ecke entdeckte ihn der Verleger.

Im Schein der Glühbirne sah Immanuel, wie er mit seinem Blick Abstand nahm. Von ihm, der noch vor Kurzem der Neuzugang unter den Lektoren gewesen war, der Journalist mit dem Kürzel Dr. B., der neue Mitarbeiter, den alle schon bald kennengelernt und Immanuel genannt hatten. Jetzt riet der Anwalt des Verlags dringend von jedem Kontakt mit ihm ab. Er hatte ein Verbrechen begangen, das für einen jüdischen Emigranten unverzeihlich war. Offenbar hatte der Anwalt genau dies betont, das Unverzeihliche.

Immanuel hatte ihn um Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit seiner Ehefrau und Familie gebeten. Allein aus Sorge um sie hatte er die lähmende Scham überwunden, die ihn ansonsten so unter Kontrolle hatte, dass jede Bewegung unmöglich schien. Seine Familie lebte in völliger Ungewissheit, ein Zustand, der für seine Frau unerträglich sein musste.

Aber Gottfried Bermann Fischer war nicht einmal stehen geblieben. Er drehte sich auch nicht um, als Immanuel ihn ansprach: »Gottfried, so hören Sie mir doch zu.«

Nein, sein Vergehen war offenbar wirklich nicht zu verzeihen. Und was würde jetzt aus ihnen werden, aus seiner eigenen Familie, aus der des Verlegers? Einer Ausweisung schienen sie kaum mehr entgehen zu können. Stockholm hatte sie gerettet. Bis jetzt. Aber was blieb ihnen nun noch? Die Welt war geteilt. Es gab jene Gebiete, in denen Juden nicht leben konnten. Und jene Gebiete, zu denen sie keinen Zutritt hatten.

Immanuel sah den Verleger auf dem Gang verschwinden.

In der Zelle war es zu dunkel, um den Bericht und all seine ausführlichen Anlagen zu studieren. Allerdings hatte er sie schon so oft gelesen, dass sich bestimmte Passagen fest in sein Bewusstsein gebrannt hatten. Einige konnte er sogar auswendig. Der Brief, um den sich alles drehte, war transkribiert und übersetzt worden, auch die unsichtbaren Zeilen. Jetzt lag der dicke Dokumentenstapel auf dem Boden neben seiner Pritsche. Hin und wieder tastete er im Dunkeln nach ein paar Seiten und führte den Text so nah an die Augen, dass er ihn mit großer Anstrengung schließlich doch entziffern konnte. Nach der Hausdurchsuchung hatte ein beharrlicher Herr vom Geheimdienst, derselbe hoch aufgeschossene Kommissar, von dem Immanuel verhört worden war, eine Schriftprobe mit der Schreibmaschine der Familie Weil angefertigt. Immanuel entzifferte Buchstabe für Buchstabe:

Diese Schriftprobe wurde mit einer Maschine der Marke Rheinmetall erstellt:

Asdfghjköäyxcvbnm,. - qwertzuioüßßßßßß= e987654321“—

)))))§§§§§§§§////////^++++++++++++++++++++++++++++

Die Werknummer der Schreibmaschine lautet 161732. Unseren Informationen zufolge gehört sie Weil.

23456789é`=

qwertzuiopüß

asdfghjklöa

yxcvbnm,.----

Die Maschine unterscheidet sich von anderen, da der Buchstabe Å fehlt. Es darf angenommen werden, dass der Inhaftierte bisweilen mit einer solchen Maschine schrieb, denn wie mir aufgefallen ist, hat er in mehreren Briefen handschriftlich Punkte über den Buchstaben ergänzt. Ferner sind ihm bei der Wahl der Buchstaben einige Fehler unterlaufen. Die Juden Weil geben zwar an, sie hätten ihre Maschinen nicht verliehen, aber auf diese Aussage ist kein Verlass. Und es wäre doch gut, wenn sich herausstellen würde, dass die Briefe auf dieser Maschine verfasst wurden, weil wir dann auch etwas gegen die Juden Weil in der Hand hätten.

14. April 1940 / O. D.

Es schien, als würden hier die eigenen Überlegungen des Kommissars einfließen, ohne dass sie für das Protokoll überarbeitet worden wären. Der eigentliche Bericht begann mit einer Aufzählung all der Sichtvermerke und Stempel in Immanuels Pass, die er mittlerweile im Schlaf aufsagen konnte. Es folgte eine Erklärung zur Rassenzugehörigkeit des Verdächtigen: Obwohl der Pass des Festgenommenen keinen J-Stempel enthält, besteht er darauf, Jude zu sein. Als er diese Stelle nun zum siebten oder vielleicht sogar achten Mal las, überkam ihn eine solche Müdigkeit, dass seine Augenlider zufielen und das Dämmerlicht in seiner Zelle vom sanfteren Dunkel des Schlafs abgelöst wurde. Im Traum buchstabierte er sich weiter durch den Text: Sein Vater war zweifelsohne Volljude. Die Abstammung der Mutter ist hingegen nicht restlos geklärt.

161732. O. D. All diese Nummern und Abkürzungen verwirrten ihn.

Er lehnte sich auf der Pritsche zurück. Bildete er es sich nur ein, oder hörte er durch die Wand das Klappern einer Schreibmaschine? Oder kam das Geräusch von oben, durch die Decke? Vielleicht erinnerte er sich falsch, aber hatte nicht jemand behauptet, die Untersuchungsberichte würden im selben Gebäudeteil getippt, in dem auch die Zellen lagen, lediglich in einem anderen Stockwerk? Jedenfalls wurde das Geräusch lauter, um anschließend wieder abzuklingen. Dann tauchte es erneut auf, jetzt noch deutlicher. Klack, klack, klack. Vielleicht hatte man auch seinen Haftbefehl in diese Schreibmaschine gehämmert.

Er hatte immer gern seiner Frau gelauscht, wenn sie abends die Artikel ins Reine schrieb, die er tagsüber diktiert hatte. Im Vergleich hierzu war das jedoch ein leises Summen gewesen; das Pling am Zeilenende und das Rasseln des Wagenrücklaufs. Das emsige Klappern hier hatte jedoch eher etwas Metallisches an sich wie das Zirpen von Grillen. Jetzt glaubte er zu erlauschen, dass es mehrere Maschinen waren. Das durchdringende Geräusch sickerte in den Raum hinein. Mittlerweile waren seine Lider so schwer, dass er sie nicht mehr öffnen konnte.

Draußen vor seinem Fenster schien es zu brennen. Es musste das Feuer in der deutschen Kirche St. Gertrud sein, dessen heller Schein und Hitze bis zum Gefängnis reichten. Jenes Feuer, bei dem der Turm eingestürzt und die Spitze mit ihrem goldenen Hahn krachend zu Boden gefallen war, glücklicherweise ohne einen einzigen Fußgänger auf dem Tyska Brinken zu verletzen. Auch der Hahn war unbeschadet geblieben, wie er bei seinem Besuch in der Kirche unlängst selbst festgestellt hatte. Damals hatte er den Jungen oben im Turm verschwinden sehen. Ob er sich wegen des Feuers Sorgen machen musste?

Aber was, wenn es Brandstiftung war, flüsterte eine freundliche Stimme ganz deutlich. Das Schreibmaschinenklappern war verstummt, stattdessen hörte er wieder und wieder das Flüstern. Verstehen Sie doch, es war ganz sicher Brandstiftung. Er erkannte die Stimme wieder, nur wie kam es, dass sie bis hierher drang? Das war Rickman, ganz eindeutig. Alfred Frederick Rickman, der lachende Engländer. Ob Brandstiftung oder nicht, jetzt waren die Flammen sehr nah. Doch es war nicht das Feuer in der St. Gertrud Kirche, dessen Hitze er spürte, das hätte er sofort begreifen müssen. Es war die Redaktion der Norrskensflamman, die brannte. Und gewiss war es Brandstiftung, das wussten alle, und noch dazu war sonnenklar, dass der Redakteur von der Konkurrenz aus Luleå dahintersteckte. Vielleicht hatte er aber auch ein Komplott geschmiedet, gemeinsam mit dem Kreis um den deutschen Konsul, der diesen Polarforscher eingeladen hatte. Wie merkwürdig. Plötzlich war er sich nicht mehr sicher, ob er wirklich Rickmans Stimme hörte oder vielmehr die des deutschen Polarforschers. Jetzt wurden die Stimmen aber ohnehin von Glockengeläut übertönt. Waren das die Glocken der Kirche vor dem Gefängnis, oder jene von St. Gertrud in Gamla Stan, die er tagsüber manchmal vernahm? Das Geläut wurde lauter, aber die Melodie war schwer zu erkennen. Eigentlich fehlte die Tonfolge gänzlich, und sie klangen eher wie die Hammerschläge in einer Schmiede.

Schweißgebadet setzte Immanuel sich auf. Er war eingedöst und hatte wohl fantasiert. Was er gehört hatte, war nichts als das Geräusch von Zellentüren, die unvorsichtig geöffnet wurden. Es waren keine Glocken gewesen, nur das Klirren von Schlüsseln und der unangenehme Lärm, der entstand, wenn der schwere Riegel hochgestellt wurde und gegen den Türrahmen schlug. Flammen waren auch nicht zu sehen, dafür fiel starkes Sonnenlicht durch das kleine Fenster in seine Zelle.

Sein Nachthemd war durchnässt, und sein Herz raste vor Angst. Er setzte seine Füße in genau dem Moment auf den kühlen Steinboden, als die Tür aufging und kommentarlos ein Teller mit Haferbrei auf seinem Nachttisch abgestellt wurde. Dann verließ der wortkarge Wärter die Zelle, die Tür schlug mit einem lauten Scheppern zu, und Immanuel war wieder allein.

Inzwischen war es im Zimmer immerhin so hell, dass er all die Dokumente zusammensuchen konnte, die auf dem Boden verstreut lagen. Ganz oben auf dem Stapel, den er auf seine Pritsche legte, befand sich der Bericht über das Glasgefäß mit der unsichtbaren Tinte und dem deutschen Füller, den er im Sekretär versteckt hatte. Und den Brief an Redakteur Kutzner in Berlin hatten sie nun also transkribiert, und die Zeilen über die Engländer und ihre Pläne waren sichtbar geworden.

Er las:

Die Staatliche Kriminaltechnische Stelle erhielt am 19. April 1940 vom 3. Dezernat der Kriminalpolizei folgendes Material zur Untersuchung: Ein Glasgefäß, das ca. 25 cl einer schwach gelbgrünen Flüssigkeit enthält. Das Gefäß ist mit einem Etikett mit der Aufschrift »T« versehen. Einen Tintenkuli der Marke »Rotring«. Die Untersuchung soll dem Zweck dienen, die Beschaffenheit der Flüssigkeit im Gefäß zu bestimmen.

Die chemische Analyse hat ergeben, dass sie aus einer 0,4 %igen Lösung aus Wasser und gelbem Blutlaugensalz (K4Fe(CN)6) besteht, was hiermit auf Ehre und Gewissen versichert wird.

Alles war entdeckt worden.

Hier endete nun also, was nur wenige Monate zuvor in einer unruhigen, aber doch lichten Zeit begonnen hatte. Einer Zeit des Aufbruchs, einer Zeit so hell, dass sie einen blenden konnte. Einer Zeit, in der Immanuel noch Auswege gesehen hatte.

Sonnenblumen

Immanuel wusste nichts über die Insel, aber das goldene Licht war an diesem Morgen wohl außergewöhnlich. Und ein so ätherisches Wesen wie die blasse Frau, die ihn am Bootsanleger erwartete, war ihm zweifelsohne noch nie begegnet. Ihre Konturen waren kaum zu erkennen, beinahe durchscheinend stand sie dort, mit hell erleuchtetem Haar, das sich im leichten Wind bewegte. Das Motorengeräusch wurde immer lauter, und er sah ein Boot näher kommen, obwohl die Reflexe auf dem spiegelblanken Wasser die Sicht erschwerten. An diesem Morgen war alles nur Sonne.

Im nächsten Moment sprang sie bereits auf das Vorschiff des Motorbootes und strahlte in ihrem weißen Kleid. Helios ist der Gott der Sonne, aber auch des Meeres, dachte er, als er an Bord ging, zwar sicheren Schrittes, aber doch froh, am Arm des starken Bootsführers Halt zu finden. Dieser Gott hat uns etwas Unersetzliches geschenkt, die Gabe des Sehens.

Seine Gedanken flimmerten vorüber, als wäre er noch nicht richtig wach, sondern läge nach wie vor auf dem bequemen Sofa in Mittag-Lefflers mathematischer Bibliothek. Ein dünner Band mit dem verwirrenden Titel Zur Theorie der Bewegung eines starren Körpers um einen festen Punkt war das Letzte gewesen, woran sein Blick für einige Sekunden hängen geblieben war, ehe die hastig wechselnden Bilder des Traums eingesetzt hatten. Immanuel hatte kaum geschlafen und war wieder und wieder mit einem Gefühl der nagenden Unruhe erwacht, als hätten sich seine Sorgen angesichts der nahen Zukunft bereits bewahrheitet.

In diesem Zustand befand er sich immer noch, und die dumpfe Monotonie des Motors verstärkte sein Gefühl, durch einen Traum zu gleiten. Tief versunken in einem weißen Ledersofa, das achtern stand, konnte er zwar den muskulösen Rücken des Bootsführers erkennen, erlebte die Fahrt aber trotzdem, als würden sie sich nicht auf der schimmernden Wasseroberfläche bewegen, sondern vielmehr darunter.

Dann wurde er von ungeduldigen Rufen aus dem Vorschiff aus seinem Halbschlaf gerissen. Der Bootsführer stand in einer Art Spagat, mit einem Fuß an Deck und dem anderen auf der untersten Stufe einer Steintreppe, die für die kleine Insel mit ihren schlichten Holzhäusern ziemlich prachtvoll wirkte. Immanuels Blick wanderte die Treppe hinauf. Nicht weit entfernt begann eine Reihe von kleinen Terrassen, die von Statuen und riesigen Rhododendronbüschen umgeben waren. Die junge Frau, die ihn am Bootsanleger freundlich, aber ohne jedes überflüssige Wort in Empfang genommen und während der kurzen Überfahrt kerzengerade auf dem Vorschiff gestanden hatte, war wie vom Erdboden verschluckt. Für einen kurzen Moment glaubte er, ihre Gestalt weiter oben auf der Treppe hinter einer Balustrade erkennen zu können.

Vielleicht täuschten die Sonnenreflexe aber auch seine Sinne, die Augen waren nach der Überfahrt im blendenden Licht ein wenig überanstrengt. Weit oben, zwischen gewaltigen Blutbuchen, thronte ein Gebäude aus grauem Stein, trotz der hochsommerlichen Wärme teilweise von dem bereits leuchtend roten Laub verborgen. Vor dem Schloss, und es war wirklich ein Schloss, wuchs Goldregen.

»Sie müssen hier warten, bis das Fräulein aus der Villa zurückkehrt«, erklärte der Bootsführer in kühlem Ton. »Madame möchte auf keinen Fall, dass sich die Gäste ohne Begleitung zu ihr hinaufbegeben.« Dann wandte er sich ab und bedeutete mit einer Geste, dass er jetzt alles gesagt hatte und sich wieder seinen eigenen Dingen widmen wollte. Es wurde still, drückend still. Eine leichte Brise zeichnete Muster in das Wasser um das Heck des Schiffes.

»Vielen Dank für die Überfahrt, das ging wirklich schnell. Schönes Boot übrigens«, sagte er in einem Versuch, die Stimmung aufzulockern. Dass er noch nicht einwandfrei Schwedisch sprach, sollte ihn nicht von einer alltäglichen Konversation abhalten, das hatte er schon in den ersten Tagen im neuen Land beschlossen.

Der Bootsführer schien hingegen nicht zu Plaudereien aufgelegt. Inzwischen standen sie beide auf dem massiven Kai, vor sich das hellgrüne Wasser. Auf der gegenüberliegenden Insel waren die dicht belaubten Gärten von Djursholm zu sehen, und hinter den herbstlich roten Blättern konnte man die Villen erahnen, eine prachtvoller als die andere. Irgendwo dort befand sich auch das Mittag-Leffler-Institut, in dem sich Europas beeindruckendste Privatsammlung mathematischer Literatur befand und wo er die Nacht verbracht hatte, um anschließend im Morgengrauen durch das Villenviertel zu spazieren und zur vereinbarten Zeit am Anleger zu sein. Eine Frühstücksverabredung, die eine Fahrt mit dem Motorboot voraussetzte, war doch eher ungewöhnlich, dachte er und wandte sich wieder in die andere Richtung. Er betrachtete die eleganten, von Louis-seize inspirierten Linien des großen grauen Gebäudes und vergaß für einen Moment seine begründete Nervosität angesichts des doppelten Spiels, das ihm der heutige Ausflug abverlangen würde.

Das Haus ruhte auf einem mächtigen Fundament, man hatte sicher enorme Mengen an Steinen auf Lastkähnen herbeitransportiert, dachte er, ehe ein metallisches Klirren zu hören war, das sie beide zusammenzucken ließ. Der Bootsführer hatte etwas auf den Kai fallen lassen. Hastig beugte er sich herab, hob den Gegenstand auf und ließ ihn unter seinem blauen Sakko verschwinden. Eine kleine pechschwarze Pistole, wie ein Stück harte Kohle, so dunkel, dass sie alle Sonnenstrahlen absorbierte.

Anschließend wusste Immanuel nicht, ob es nur Einbildung gewesen war, so schnell war es gegangen. Er wäre nie auf die Idee gekommen, dass der Führer eines Boots, das ihn am friedlichen Anleger in Djursholm abgeholt hatte, bewaffnet sein könnte. Die Stille war wieder da und wurde nur hin und wieder von dumpfen Schlägen unterbrochen, wenn das Boot gegen den Kai stieß. Neugierig beäugte Immanuel das elegante Gefährt. Er kannte solche schnellen und wendigen Holzboote von einem Besuch bei Freunden am Gardasee, hatte sie in diesen Breitengraden aber noch nie gesehen.

»Ist das womöglich aus Italien importiert?«, fragte er in einem neuerlichen Versuch, das Schweigen zu brechen.

Der Bootsführer blinzelte nervös, während er sich Immanuel zuwandte und von der Sonne geblendet wurde, antwortete jedoch nicht, als hätte er die Frage nicht gehört. Oder ihm war der Zwischenfall mit der Pistole unangenehm, falls ihm überhaupt bewusst war, dass der Gast sie gesehen hatte.

Einige Möwen landeten direkt vor dem Bug des Schiffes. Sie kämpften um einen kleinen glänzenden Fisch, der auf dem steinernen Kai zappelte.

»Jeder weiß, dass dies ein Nachbau ist, den Kassman von dem alten Boot anfertigen ließ. Von dem abgebrannten«, sagte der Bootsführer nach einer Weile ganz unvermittelt, beinahe entrüstet.

»Kassman? Wer ist Kassman?«

»Für jemanden wie Kassman war es natürlich kein Problem, einen neuen Maschinisten und einen neuen Gärtner zu finden«, fuhr der Bootsführer fort und ignorierte die Frage. »Denn wer möchte nicht für einen solchen Herrn arbeiten? Vor allem, wenn man nicht so genau hinschaut, woher sein Reichtum eigentlich kommt. Direktor Gunnar Kassman lud die Damen zu Champagner und Kaviar ein, und die Herren auch. Hier lagen die Motorboote bis Mitternacht, ehe es wieder zurück in die Stadt ging. Wen kümmerte es schon, dass eines der Boote in der Dämmerung in Flammen aufging und ein junger Maschinist und ein Gärtner in der Tiefe verschwanden? Wen kümmerte es schon? Abgesehen von Karin, die Axel ein paar Tage später geheiratet hätte? Sie war erst neunzehn Jahre alt, vielleicht auch zu jung für die Ehe. Und anschließend war ihr Leben vorbei.«

Mit leeren Augen blickte er auf das Wasser, das mittlerweile einen tieferen Grünton angenommen hatte. Im nächsten Moment näherten sich leichte Schritte auf den Steinen.

Dort stand sie wieder vor ihnen. So zart, als könnten die Strahlen der Herbstsonne durch sie hindurchscheinen. Er war überrascht, als sie mit sanfter, aber doch fester Stimme das Wort ergriff und auf das Schloss zeigte.

»Fräulein Lorentzon ist über Ihre Ankunft im Bilde. Sie arbeitet mit Madame im Salon und bittet Sie, auf der großen Terrasse zu warten.«

»Auf der großen Terrasse.«

Er wusste nicht, warum er das Bedürfnis danach gehabt hatte, ihre Worte zu wiederholen.

Sie begann die Treppe hinaufzueilen, ohne sich zu vergewissern, ob der Gast schon bereit war, doch natürlich folgte er ihr. Auf den steilen Stufen konnte er nur mit Mühe und Not mithalten und bereute bereits, dass er die dicken Bände aus Mittag-Lefflers Bibliothek mitgenommen hatte. Er hätte sie genauso gut auf dem Rückweg in die Stadt abholen können. Stattdessen beschwerten sie nun die robuste lederne Aktentasche, die seine Frau an einem der letzten Tage in Warschau gekauft hatte. Sie hasteten auf den Kieswegen voran, die im Zickzack zwischen den Treppen verliefen, hinauf zu der imposanten Villa.

Die junge Frau, vermutlich ebenjene Karin, in deren Schicksal er soeben einen schlaglichtartigen Einblick erhalten hatte, flog vor ihm geradezu an der Balustrade entlang. Atemlos holte er sie ein, und für einige Sekunden liefen sie nebeneinander her. Er wandte sich zu ihr und suchte mit einer Unbekümmertheit, die ihn selbst verblüffte, das Gespräch.

»Sie waren also schon zu Herrn Kassmans Zeiten hier tätig?«

Was fiel ihm eigentlich ein? Das traurige Schicksal dieser Frau ging ihn wirklich nichts an. Nicht das Geringste. Sie hatte auch nichts mit der hinreichend komplizierten Aufgabe zu tun, die ihm bevorstand, nichts mit dem raffinierten Spiel, das der Sinn dieses ganzen Ausflugs war und auf das er sich eindeutig mehr konzentrieren sollte.

Seine indiskrete Frage rief ohnehin keinerlei Reaktion hervor. Die lichte Gestalt vor ihm schlüpfte bereits durch eine Glastür, von der Terrasse, dem Ziel ihres Aufstiegs, ins Haus. Keuchend erklomm Immanuel die letzte Stufe und stellte seine schwere Tasche auf dem kunstvollen Steinboden ab, ein derart edles Mosaik, wie er es nicht einmal aus norditalienischen Villen kannte.

Er nahm auf einem der Terrassenstühle Platz und bemerkte bald darauf, dass etwas hinter den weißen Vorhängen vor sich ging, die sich in der leichten Brise bewegten. Eine melodische Frauenstimme las einen Text vor, und eine andere, etwas dunklere Stimme unterbrach sie auf Russisch und kommentierte den Vortrag dann in einem, wie ihm schien, stark gebrochenen Schwedisch. Mitunter durfte die angenehmere Stimme längere Passagen ohne Unterbrechung wiedergeben. Dann klang sie monoton und ein wenig angestrengt, als hätte sie es eilig, die große Textmenge zu bewältigen.

»Aber wer sind diese ledigen neuen Frauen? Die ledige Frau – das ist ein Kind des großkapitalistischen Wirtschaftssystems. Sie ist keine seltene Erscheinung, aber als Massenerscheinung ward sie gleichzeitig mit dem höllischen Gekreische der Maschinen und den zur Arbeit rufenden Sirenen der Fabriken geboren. Die neue Frau, von der unsere Großmütter und Mutter keinerlei Vorstellung hatten – es gibt sie, sie ist ein eigenwertiger, lebendiger Mensch.«

Sie wurde von einem mürrischen Kommentar auf Russisch unterbrochen. Im Hintergrund klapperte Geschirr, und andere Stimmen, mit anderen Anliegen, schienen sich einzumischen. Dann wurde es wieder still, bis die angenehmere Stimme erneut ansetzte, bald darauf aber gezwungen wurde, mehrmals die Worte »eigenwertiger, lebendiger Mensch« zu wiederholen. Nach einer kurzen Pause ging die Lesung weiter.

»Die ledigen Frauen, das sind Millionen in graue Kleidung gehüllte Frauen, die sich in endlosem Zuge aus den Arbeitervierteln kommend nach den Werkstätten und Fabriken, nach den Stationen der Ringbahnen und den Elektrischen hin bewegen, in jener Stunde vor Tagesanbruch, in der die Morgenröte noch mit der nächtlichen Finsternis kämpft.«

An dieser Stelle wurde der Vortrag von einem lang gezogenen Räuspern unterbrochen.

»Gut, gut, das reicht erst mal. Danke, Emy, vielen Dank. Wir müssen heute Nachmittag weitermachen.« Offenbar verließen die beiden Frauen das Zimmer hinter der Terrasse, ohne seine Anwesenheit zu bemerken.

Von seinem Platz aus blickte er auf die Fontänen und das üppige Grün des Gartens mit seinen Rhododendren und den exotischen Bäumen, die im schwedischen Schärengarten fremd wirkten. Er beugte sich vor und betrachtete die Sonnenblumen, die neben der Villa wuchsen. Ihre außergewöhnlich langen Stiele ragten bis zur Terrasse empor, und mit ihren großen schwarzen Pupillen schienen sie ihn direkt anzustarren.

»Sie drehen sich während des Tages und folgen dem Lauf der Sonne, als könnten sie gar nicht anders, als müssten sie direkt in diesen Feuerball starren«, hörte er plötzlich hinter sich eine Frauenstimme sagen. »Madame liebt sie, sie sind einer der Gründe dafür, warum sie die Villa mietet. Am liebsten würde sie das Haus kaufen, doch was wissen wir schon darüber, was geschehen wird? Wir binden die Sonnenblumen fest, damit sie nicht unter ihrem eigenen Gewicht einknicken. Aber bald werden sie ohnehin welken, der Herbst ist schon da.« Sie stockte. »Verzeihung, mein Name ist Emy Lorentzon, ich bin Madame Kollontajs Sekretärin. Sie sind äußerst pünktlich. Hatten Sie eine gute Überfahrt?«

Immanuel nickte der jungen Frau zu, konnte aber nur eine kurze Höflichkeitsfloskel anbringen, ehe sie auch schon mit ihrer Erklärung fortfuhr, wie sich die großen Blumen täglich um ihre eigene Achse drehten.

»Heliotropismus, ein Mechanismus, für den Madame sich in letzter Zeit sehr interessiert, als hätte er auch für die gesellschaftlichen Bewegungen eine tiefere Bedeutung. Es wäre ja nicht verwunderlich, wenn diese extremen Mengen an Licht die Voraussetzungen für eine ganz neue Politik schüfen, nicht wahr? Pawel Dybenko, der viele weiße Juninächte an der Ostsee verbrachte, hat Madame auf diese Gedanken gebracht. Sie haben sicher schon von den Sonnenblumen in Lappland gehört, die so weit nördlich wachsen, dass sie nie die Gelegenheit haben, ihre schweren Köpfe in der Dämmerung zu wenden?«

Fräulein Lorentzon blickte ihn auffordernd an, wie eine Lehrerin mit hohen Erwartungen an ihren Schüler, redete dann aber weiter, ohne seine Antwort abzuwarten.

»Denn die Dämmerung kommt einfach nie, und damit auch nicht die lebensnotwendige Ruhe, die sie mit sich führt. In den zwölf hellsten Nächten des Jahres dreht sich die Blume stattdessen in einer Spirale um sich selbst, bis sie am Ende erstickt. Ja, und auf dieselbe Art und Weise werden die Stiele des nordeuropäischen Sozialismus vom Optimismus der eigenen Blüten erstickt, oder sollten wir besser sagen, vom Extremismus?«

Sie lächelte ihn an, als wären ihre Worte das Selbstverständlichste auf der Welt. Er musterte diese sehr junge Frau, die so vertrauenerweckend wirkte in ihrem grauen Kleid, so durch und durch korrekt und mustergültig. Eine Sekretärin, ja, eine typische Botschaftssekretärin in einer nordeuropäischen Hauptstadt. Hinter ihr ragten die dunklen Scheiben des Sonnenblumenmeers hervor.

Verschwommene Gedanken jagten ihm durch den Kopf, als die junge Frau ihm bedeutete, ihr in die Villa zu folgen. Dybenko, der Marineoffizier, der ukrainische Riese in der baltischen Flotte. Die Liebesaffäre, deretwegen Kollontaj fast aus der Partei ausgeschlossen worden wäre. Er erinnerte sich daran, wie der untadelige Albert Oeri wieder und wieder mit ernster Miene gesagt hatte, Kollontaj sei eine Autorität, vielleicht die größte Autorität auf dem Gebiet der körperlichen Liebe.

Eine durchdringende Stimme unterbrach ihn in seinen Überlegungen.

»Und Sie schickt also Albert Oeri von den Basler Nachrichten, ein Mann, den meine Schweizer Freunde in einem so hohen Maße achten, dass sie darüber offenbar fast seine politische Gesinnung vergessen.«

Vor ihm stand Madame Kollontaj in all ihrer Schönheit, in einem langen Morgenmantel aus heller Seide.

»Ich nehme an, Sie verstehen sich selbst als eine liberale Stimme in dieser kontinentalen Dunkelheit. Wenn ich es recht verstanden habe, sind Sie Journalist? Und wollen mit uns die Frauenfrage erörtern, oder, wie Sie es ausgedrückt haben, den sogenannten Feminismus– ist das richtig?«

Madame Aleksandra Kollontaj musterte ihn mit durchdringendem Blick. Und wie dieser nun auf ihn gerichtet wurde, wurde ihm deutlich, dass es nicht leicht sein würde, irgendetwas vor dieser Frau zu verbergen.

Es war ohnehin zu spät, um die Entscheidung rückgängig zu machen. Siestand mit einer so offensichtlichen Überlegenheit vor ihm, dass ihm der Gedanke, er könne ein derart raffiniertes Manöver durchführen, mit einem Mal lächerlich vorkam. Er sammelte sich und wagte es.

»Das stimmt, Ihre Exzellenz, nach vielen Jahren in Warschau bin ich nun schon eine Weile hier in der Stadt und arbeite weiterhin als Korrespondent für die Basler Nachrichten. Ich bin in erster Linie Deutscher, meine Muttersprache ist Deutsch. Es freut mich zu hören, dass dem von mir hochgeschätzten Herrn Oeri auch in Ihren Kreisen der Respekt als Publizist entgegengebracht wird, den er in diesen finsteren Zeiten verdient hat.«

»Sie sind also das Kürzel Dr. B. Ich habe erst gestern etwas von Ihnen gelesen, Sie haben über unsere Probleme in Finnland geschrieben.«

»Ja, das stimmt«, antwortete Immanuel, ein wenig unsicher, ob in ihren Worten auch Kritik mitschwang.

»Die Basler Nachrichten haben ja noch einen weiteren Korrespondenten hier in Stockholm«, stellte sie fest.

Wie konnte sie das wissen? Gabriel Ascher, langjähriger Korrespondent im Vatikan, befand sich seit einiger Zeit in Stockholm, was sich in vielerlei Hinsicht als schwierig erwies. Immanuel hatte Ascher nie gemocht, und noch dazu schien der Konflikt um die Zuständigkeit vorherbestimmt.

Zum Glück musste er allerdings nicht näher darauf eingehen, denn Kollontaj fuhr bereits fort.

»Meine Sekretärin behauptet, Sie hätten in Mittag-Lefflers Villa auf der anderen Seite des Wassers übernachtet. Das stimmt doch, Emy?« Sie drehte sich um und suchte die Zustimmung der jüngeren Frau, doch Fräulein Lorentzon hatte sich bereits diskret zurückgezogen. Mit einer Geste forderte Kollontaj Immanuel auf, in dem hellen Zimmer in einem der beiden grauen Sessel Platz zu nehmen, die für einen solchen Palast ziemlich modern wirkten.

»Auch eine prachtvolle Villa, die ich schon einmal als Sommerresidenz zu mieten erwogen hatte. Die berühmte Bibliothek gibt es wohl noch, aber wie ich gehört habe, mussten die Pläne für das mathematische Institut nach dem Konkurs auf Eis gelegt werden. Wie dem auch sei, ich ziehe es ohnehin vor, an den Wochenenden hier draußen auf der Insel zu sein, und im nächsten Sommer können wir dann hoffentlich dauerhaft einziehen. Ich überlege, ob ich einen Teil der Auslandsvertretung hierher verlegen sollte, und bis es so weit ist, werde ich von Kassmans altem Personal unterstützt. Ja, Karin, das arme Mädchen, haben Sie ja schon kennengelernt. Sie arbeitet derzeit für mich, und ihr Bruder fährt das Boot.«

Dann war der Mann mit der Waffe also der Bruder der durchscheinenden Frau. Das erklärte auch sein leidenschaftliches Engagement. Und seine Verzweiflung.

»Ja, die Bibliothek ist noch da«, sagte Immanuel. »Tausende mathematischer Abhandlungen in Mahagoniregalen, die bis unter die Decke reichen. Aber erlauben Sie mir die Frage: Wer ist dieser Kassman, der auf einer Insel im Stockholmer Schärengarten einen solchen Palast erbaut hat?«

»Ach, Verzeihung, Sie kennen Direktor Gunnar Kassman gar nicht? Ich hatte vergessen, dass Sie neu in der Stadt sind. Ein ausgewiesener Freund der russischen Kultur, ein Finanzmann mit Verbindungen auf beiden Seiten der Ostsee. Er geriet ungefähr zur selben Zeit in Schwierigkeiten, als auch Mittag-Leffler Konkurs anmelden musste. Jetzt stehen beide Villen leer. Apropos, Ihnen ist doch sicher bekannt, dass Sofja Kowalewskaja, unsere erste Professorin der Mathematik, ihre schwedische Professur ganz allein Mittag-Leffler zu verdanken hatte? Ein vorausschauender Wissenschaftler, ein echtes Vorbild. In Russland waren Frauen nicht zu höheren Ausbildungen zugelassen, und bei Professor Weierstraß in Göttingen, der ihre Begabung natürlich erkannte, durfte sie ebenfalls nur Privatstunden nehmen. Kowalewskaja ist Ihnen sicherlich ein Begriff?«

Ihr war offenbar klar geworden, dass dem nicht so war, denn ohne seine Antwort abzuwarten, fuhr sie mit ihrer Schilderung fort, als wäre das Schicksal dieser russischen Mathematikerin etwas, das jedem Menschen vermittelt werden musste. Sie sprach, als hielte sie einen Vortrag oder eine Willkommensansprache vor einer ganzen Delegation.

»Nach ihren bedeutenden Berechnungen über die Ringe des Saturns schrieb sie Zur Theorie der Bewegung eines starren Körpers um einen festen Punkt, eine Arbeit, die sie im Nu in wissenschaftlichen Kreisen in ganz Europa bekannt machte. Aber die Königliche Akademie der Wissenschaften hierzulande akzeptierte keine weiblichen Mitglieder, dort verlief dann doch eine Grenze. Hingegen heißt es, die Akademie hätte Kowalewskajas Gehirn konserviert und aufbewahrt, als Beispiel für etwas, das es eigentlich gar nicht geben dürfte, Genialität in weiblicher Gestalt. Ja, wir nähern uns allmählich unserem Thema, nicht wahr?«

»Verzeihung? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihnen folgen kann.«

Sie sah ihn mit einem Blick an, der nicht leicht zu deuten war. Als sie weitersprach, war ihr Ton bedeutend schärfer.

»Kowalewskaja veröffentlichte nicht nur mathematische Untersuchungen über kosmische Ringe. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr autobiografischer Roman für Sie interessant ist, wenn Sie sich denn tatsächlich für den sogenannten Feminismus interessieren. Aber vielleicht ist es jetzt allmählich an Ihnen, mir zu erklären, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Wie ich sehe, haben Sie sich Notizen gemacht und einige Zitate herausgesucht, von denen ich ahne, dass sie aus meinen Schriften stammen. Doch zunächst hätte ich eine Frage an Sie: Was sagt Ihnen die Jahreszahl 1905, wenn ich Ihnen zusätzlich das Stichwort Halle als Hinweis gebe?«

So hatte Immanuel sich das Gespräch nicht vorgestellt. Es entwickelte sich zu einer Prüfung, und das, noch bevor es überhaupt ernsthaft in Gang gekommen war. Um der unangenehmen Situation zu entkommen, antwortete er in einem, wie er hoffte, leichten Ton.

»Nun will ich mit Ihrer Exzellenz allerdings nicht über diese Geschichte reden, sondern konkreter Ihre Sicht auf die heutige Stellung der Frau beleuchten, wie sie in der Erzählung über die Strickerin Wassilissa Malygina zum Ausdruck kommt. Die schwangere Wassilissa verlässt ihren Ehemann und dessen Geliebte und geht ihren eigenen Weg, um ihr Leben voll und ganz der Partei zu widmen. Wie ist das in Bezug auf Ihre heutige Kritik der Ehe zu verstehen?«

Seine Hoffnung war, er könne durch eine konkrete Referenz auf Wege der Liebe, dem einzigen Buch von Alexandra Kollontaj, das er tatsächlich von Anfang bis Ende gelesen hatte, ein lebhaftes Gespräch anstoßen, um nicht eingestehen zu müssen, dass er nicht im Geringsten ahnte, was sich im Jahr 1905 in der kleinen Universitätsstadt Halle zugetragen hatte. Er betrachtete sie mit einer Miene, die vermutlich eine gewisse Hilflosigkeit ausstrahlte, denn plötzlich schien sie sich seiner zu erbarmen und antwortete freundlicher als zuvor.

»Wie Sie sicher wissen, pflege ich die Meinung zu vertreten, dass die Ehe, diese Zwangsvereinigung zweier Individuen, trotz all ihrer Schwächen nach wie vor die zuverlässigste Verteidigung des Wohlstands der Frau in der Bourgeoisie ist, weshalb die Frau gezwungen ist, sich an dieser Institution festzuklammern. Sind Sie verheiratet, mein Herr?«

Er bestätigte es mit einem vorsichtigen Nicken und war froh über diese Einladung, auf persönlichere Themen zu sprechen zu kommen. Doch noch bevor er den Namen seiner Frau auch nur erwähnen konnte, wurden sie davon unterbrochen, wie eine Schiebetür aufglitt und ein Wagen mit Tee hereingeschoben wurde. Zwei dampfende Tassen.

Madame Kollontaj dankte der Sekretärin kurz, ohne sie dabei anzusehen.

Schweigend versuchten sie, einen Schluck von dem viel zu heißen Tee zu trinken. Was folgte, war ein erneuter Vortrag über die finanzielle Situation der unverheirateten Frau in der Sowjetunion. Um sein Interesse zu bekunden, machte er auf einem seiner Blöcke eifrig Notizen und stellte hin und wieder eine kurze Zwischenfrage oder bat sie darum, etwas zu verdeutlichen. »Die Umgestaltung der weiblichen Psyche, die den neuen Bedingungen ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Existenz angepasst ist, wird nicht ohne starke, dramatische Selbstüberwindung erreicht. Das werden Sie natürlich einsehen. Und diese Konflikte, die sich in den Seelen der Frau abspielen, beginnen nach und nach den Blick der Belletristen auf sich zu ziehen. Dementsprechend verwandelt sich die Frau aus einem Objekt der Tragödie der männlichen Seele nach und nach in das Subjekt einer selbständigen Tragödie.«

Um deutlich zu machen, wie sehr ihm bewusst war, dass eine offizielle Person ihres Ranges nun vermutlich bald der Meinung war, sie hätte genug Zeit mit dem Gast verbracht und würde von anderen Pflichten gerufen, räusperte er sich und stand auf. War dies der richtige Moment, ergeben für ein ertragreiches Gespräch zu danken, um dann möglichst beiläufig auf andere Fragen und Betrachtungen aus der Welt der Diplomatie zu kommen? Einen solchen Übergang hatte er schon seit Tagen ersonnen und geplant, und doch erschien ihm dieser Schritt nun beinahe unmöglich. Wie hatte er etwas anderes glauben können? Er räusperte sich abermals nervös, um ein paar Höflichkeitsfloskeln von sich zu geben. Sie aber fuhr ernst fort, ohne von ihrem Sessel aufzustehen: »Falls Sie sich für die Situation im neuen Deutschland interessieren, gäbe es natürlich noch einiges hinzuzufügen. Sie werden sicher verstehen, welche Bedeutung der Nationalsozialismus im Zusammenhang mit diesen Fragen hat. Lassen Sie mich dennoch ein wenig an die Geschichte erinnern. Die deutschen Feministinnen haben ihre bürgerlichen Sorgen auf der Generalversammlung der Frauen in Halle sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie forderten einerseits, dass die Gesellschaft eine gemeinsame Moral für Männer und Frauen anerkennt und es dem Staat verboten sein sollte, sich in die private Sexualmoral einzumischen, und andererseits forderten sie von demselben Staat auch Maßnahmen zum Schutz dieser gesellschaftlichen Moral. Können Sie mir folgen?«

Jetzt wusste er wirklich nicht mehr, was er sagen sollte. Es war wohl keine gute Idee, so zu tun, als wüsste er genau, was die Frauen vor drei Jahrzehnten auf dieser Generalversammlung besprochen hatten. »Ich bin überzeugt, dass dies ein interessantes Porträt wird und Ihre Gedanken Aufmerksamkeit erregen werden. Wie Sie wissen, wird es zunächst in den Basler Nachrichten erscheinen, einer freien Stimme in der deutschsprachigen Welt, aber wir hoffen natürlich, den Artikel auch in einer Reihe von anderen Zeitungen unterbringen zu können, mit großer Wahrscheinlichkeit in De Telegraaf, und warum nicht auch in einer Publikation hier im Norden? Hat beispielsweise Uusi Suomi oder eine andere Tageszeitung in diesen Ländern bereits ein Gespräch mit Ihrer Exzellenz über diese Themen geführt?«

Sie schwieg, als hätte sie seine Frage nicht gehört, und blickte hinaus auf das Sonnenblumenmeer, das jetzt sanft in den Windböen schaukelte, die auch die weißen Gardinen tanzen ließen. Hinter ihr an der Wand entstand ein Schattentheater, graue Schleier, die hin- und hergezogen wurden. Als sie ihren Monolog schließlich fortsetzte, wurde deutlich, dass sie von einem der Blätter ablas, die vor ihr auf einem niedrigen Tisch lagen. »Wenn die Frau der Vergangenheit, die Liebe lassend, sich in ihre lichtlose graue Welt vergrub, um als armes Geschöpf dahinzuleben, so reckt sich die neue Frau, die sich aus der Liebesknechtschaft befreit hat, stolz und freudig.«

Sie blickte zum Schattenspiel an der Wand hinüber, und für einen Moment schien es, als hätte sie seine Anwesenheit vergessen. Wenn er später an die darauffolgende ausgedehnte Stille dachte, kam es ihm immer vor, als hätte diese Stille sie beide, ja, auch ihn, in eine andere Welt versetzt, als hätten sie eine Reise zu ganz anderen Orten unternommen, die sich hier, in diesem grauen Palast auf der grünen schwedischen Insel, auf seltsame Weise in Erinnerung brachten. Waren es die hellen Säle des Landguts auf der Karelischen Landenge, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte, in die sie nun abtauchte, oder der Aufruhr der Revolutionszeit? Das lebendige Hauptquartier der jungen Arbeiterpartei oder die eher farblosen Irrwege der Macht in späteren Tagen? Die Reise konnte höchstens ein paar Minuten gedauert haben, doch sie erschien ihm beinahe wirklicher als alles andere, was er an diesem Tag erlebt hatte, wenngleich er sie nicht auf überzeugende Weise wiedergeben konnte. Vergessen aber würde er sie nie.

Nun waren sie also wieder zurück im Salon mit den weißen Gardinen. Ihr Stoff tanzte immer ausgelassener im Sonnenlicht, das auf die Terrasse fiel. Langsam drehte Madame Kollontaj sich halb um, sodass ihr Profil zur vollen Geltung kam. Dann erklärte sie in völlig alltäglichem Ton: »Diese Gedanken beschäftigen Fräulein Lorentzon und mich also an den Vormittagen. Als Sie kamen, haben wir gerade an einer Übersetzung einiger meiner Vorlesungen gearbeitet. Aber nun verraten Sie mir doch endlich: Was ist der wahre Grund für Ihren Besuch?«

»Wie meinen Ihre Exzellenz das?«

»Ich frage mich ganz einfach, worin Ihr Anliegen besteht. Sie können mir nicht weismachen, dass das Gespräch, das wir bisher geführt haben, der tatsächliche Grund für Ihren Besuch ist.«

Auch seine Stimme klang mit einem Mal nicht mehr vertraut.

»Ihre Exzellenz, was veranlasst Sie zu dieser Annahme?«

Jetzt wandte sie sich ihm ganz zu, sodass er ihr Gesicht sehen konnte. Die hübschen grauen Augen, die nicht bedrohlich wirkten, aber auch kein bisschen nachgiebig, musterten ihn von oben bis unten, während sie ihm Punkt für Punkt die Situation darlegte.

»Im Allgemeinen trügt mich mein Verstand nicht. Sie haben sich als in erster Linie Deutscher vorgestellt, aber lassen Sie es mich so ausdrücken: Ich bin ziemlich überzeugt, die jüdische Intelligenzija zu erkennen, sobald sie mir begegnet. Und dass Sie dieser Tage versuchen, sich hier im Norden als Journalist bei einer Tageszeitung zu etablieren, die offen hitlerkritisch ist, spricht nicht gerade gegen meine Vermutung. Wie auch immer es sich damit verhält, so ist jedenfalls ganz offensichtlich, dass Sie sich nicht mit dem Thema vertraut gemacht haben, das Sie angeblich mit mir diskutieren wollen.«

Flüsternd fügte sie hinzu: »Sie wollen etwas anderes von mir.«

Ohne es selbst zu bemerken, war er wieder in dem grauen Sessel gelandet und saß zusammengesunken vor Madame Kollontaj. Zu seinem Gefühl von Resignation gesellte sich etwas anderes: Die Verwunderung über sein eigenes Vorhaben, dieser durch und durch unbegreiflichen und weltfremden Idee, dass er, ein Journalist im Exil, auf die von ihm geplante Weise eine der erfahrensten Verhandlerinnen der diplomatischen Welt, eine namhafte Taktikerin, hinters Licht führen könnte. Warum sollte sich jemand wie sie, die auf so wundersame Weise allen Repressalien der Parteiführung entgangen war, derart leicht täuschen lassen? Welch aberwitzige Selbstüberschätzung. Natürlich musste das Ganze an dieser Unverhältnismäßigkeit scheitern. Obwohl der Plan im Grunde durchaus umsetzbar gewesen wäre. Hätte er nur ein anderes Gegenüber gehabt als ausgerechnet Aleksandra Kollontaj, ehemals Volkskommissarin für soziale Fürsorge, jetzt Ministerin und die erste sowjetische Botschafterin in Europa.

Die Situation war geradezu verheerend, und ihm wurde eine Reihe von Tatsachen bewusst, die ihn erschaudern ließ. Vor allem befand er sich auf einer Insel und hatte keinerlei Möglichkeiten, seine Abreise selbst zu bestimmen. Er erinnerte sich an die abweisende Körpersprache des Bootsführers, an seinen breiten Rücken und das Sakko, das er allem Anschein nach nur trug, um seine Waffe darunter zu verbergen. Mehr noch, es war sogar wahrscheinlich, dass diese Villa auch von anderen Mitarbeitern der Auslandsvertretung bewacht wurde. Ja, er war auf dieser Insel gefangen.

»Es geht um eine Visumsangelegenheit.«

Aus den anderen Bereichen der Villa drang leises Gemurmel, davon abgesehen schien in dem sonnigen Raum alles stillzustehen. Er füllte die Leere mit einer Erklärung, die Madame Kollontajs Verdacht bestätigte, ihre bisherige Konversation sei nur ein Vorwand gewesen, um auf ganz andere Fragen zu sprechen zu kommen.

Ende der Leseprobe