9,99 €

Mehr erfahren.

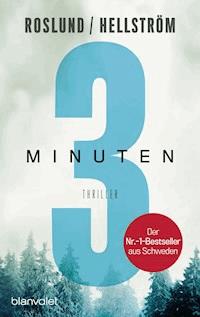

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Piet Hoffmann

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Explosiv: Ein Meisterwerk der nordischen Spannung!

Piet Hoffmann ist der meistgesuchte Mann der Welt. Nachdem er und seine Familie Schweden hinter sich gelassen haben, arbeitet Piet nun im Auftrag der Amerikaner: In Kolumbien hat er sich mitten ins Herz der Kokainmafia eingeschleust. Dann steht sein Schicksal erneut auf Messers Schneide. Und der einzige Mensch, dem er sein Leben anvertrauen kann, ist niemand Geringerer als sein größter Feind: Kriminalinspektor Ewert Grens. Doch diesmal liegen zwischen Leben und Tod nicht drei Sekunden, sondern Drei Minuten.

Alle Bände der Reihe:

Drei Sekunden

Drei Minuten

Drei Stunden

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 729

Ähnliche

Buch

Piet Hoffmann ist auf der Flucht: vor dem schwedischen Gesetz und vor der polnischen Drogenmafia. Einzig sein Verbindungsmann Erik Wilson weiß, dass er gerade dabei ist, sich mit seiner Familie ein neues Leben in Kolumbien aufzubauen. Doch genau dieses Leben birgt ungeahnte Gefahren: Als Piet einen Job als Bodyguard annimmt, ist sein neuer Arbeitgeber niemand anderes als die kolumbianische Kokainmafia. Zeitgleich tritt die amerikanische Sicherheitsbehörde mit dem Gesuch an ihn heran, als Undercoveragent zu agieren. Und wieder beginnt ein atemberaubender Wettlauf gegen die Zeit …

Autoren

Anders Roslund, der für seinen investigativen Journalismus mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, ist einer der anerkanntesten skandinavischen Krimiautoren unserer Zeit und Teil des international erfolgreichen Autorenduos Roslund & Hellström, das viele wichtige Preise erhielt, u. a. den CWA International Dagger, den Skandinavischen Krimipreis und den Preis der schwedischen Krimiautoren. Die Thriller um ihren Undercoveragenten Piet Hoffmann werden gerade in Hollywood verfilmt.

Börge Hellström ist 2017 verstorben. Abgesehen von seiner Autorentätigkeit war er ein gefragter Berater in schwedischen Fernsehsendungen zum Thema Drogenabhängigkeit und Jugendliche im Strafvollzug.

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

ROSLUND / HELLSTRÖM

DREIMINUTEN

THRILLER

Deutsch von Kerstin Schöps

Immer allein.

HEUTEISTEINguter Tag. Manchmal weiß man das einfach.

Es ist so warm, wie es gestern war – und auch morgen sein wird. Aber das Atmen fällt ihm leicht, es hat vor Kurzem geregnet, er atmet die Luft langsam ein, hält sie an, lässt sie in der Luftröhre, bevor er sie wieder ausatmet, nach und nach.

Er steigt aus dem Linienbus, der früher einmal rot angemalt war und vor einer Stunde von der Bushaltestelle in San Javier, Comuna 13 losgefahren ist – die Gegend besteht ausschließlich aus ein paar Hochhäusern, vielen Mietshäusern und diesen Häusern mit den kaputten Wänden, die ganz am Rand des Viertels stehen. Einige sagen, dass es ein hässlicher Stadtteil ist, aber das findet er nicht, er wohnt schließlich hier, seit er auf der Welt ist, seit neun Jahren. Aber es riecht dort anders. Nicht wie hier im Zentrum, wo er nun angekommen ist. Hier riecht es nicht vertraut – es riecht aufregend. Auf dem großen Platz, der wahrscheinlich schon immer da gewesen ist. Genauso wie die Fischstände und die Fleischstände und die Gemüsestände und die Obststände und die kleinen, winzig kleinen Restaurants mit drei oder vielleicht vier Sitzplätzen. Aber die Leute, die sich dort drängen, sich schubsen und stoßen, die können doch nicht schon immer hier gewesen sein? Menschen werden ja geboren, sie sterben, und damit werden sie ausgewechselt. Im Moment existieren die Leute, die er sieht, aber wenn er einmal groß ist, werden viele davon verschwunden sein, und andere sind dann dazugekommen. Das ist der Lauf der Dinge.

Camilo überquert den Platz, läuft durch die schmalen Gänge zwischen den Ständen hindurch und betritt La Galería. Hier sind noch mehr Leute. Und es ist schmutziger. Aber auch schön mit den vielen Äpfeln und Birnen und Bananen und Pfirsichen, die zu großen Haufen gestapelt sind, in wechselnden Farben. Er stößt mit einem älteren Mann zusammen, der ihn anschnauzt, und geht dann ein bisschen zu nah an den großen und blauen Weintrauben vorbei, die zu Boden fallen. Er hebt sie auf und isst so viele wie möglich, bevor die Frau, die wie seine Mutter aussieht, zu schreien anfängt. Es sind dieselben Flüche wie die des älteren Mannes, aber er hört sie nicht, er ist schon beim nächsten Stand, beim übernächsten und beim überübernächsten. Als er an den letzten Kisten mit den Fischen vorbeikommt, die in längst geschmolzenem Eis liegen – hier riecht es nicht mehr aufregend, tote Fische mögen keine Hitze, und die Fische, die nicht vor dem Mittag verkauft werden, verraten das mit ihrem Gestank – , da weiß er, dass er fast da ist. Noch ein paar Schritte, und da sitzen sie. Auf den Holzbänken und Holzstühlen vor den massiven Tischen, die nicht zu den Verkäufern oder Garküchen gehören, die jemand ganz hinten hingestellt hat, nachdem der Markt vorbei war. So ist das hier, sie sitzen zusammen und warten. Er hat hier noch nicht so oft gesessen, er ist ja erst neun Jahre alt. Aber er macht das Gleiche wie sie – er hockt sich hin und wartet und hofft, dass er heute, heute einen Auftrag kriegen wird. Er hat noch nie einen bekommen. Die anderen sind etwas älter, zehn, elf, zwölf, dreizehn, manche sind sogar schon vierzehn und im Stimmbruch, ihre Stimmen zerschneiden die Luft und verlieren manchmal den Halt, sie purzeln aus ihren Mündern und flattern in alle Richtungen, wenn sie anfangen zu reden. Er will so sein wie sie, Geld verdienen wie sie. Wie Jorge. Sein Bruder. Der sieben Jahre älter ist. Der sieben Jahre älter war, denn jetzt ist er tot. Eines Tages kamen Polizisten zu ihnen nach Hause, klingelten an der Tür und sagten seiner Mutter, sie hätten jemanden im Río Medellín gefunden – und vermuteten, dass es Jorge war. Sie wollten, dass seine Mutter mitkam und das überprüfte. Und er war es wirklich. Er hatte nicht so lange im Wasser gelegen und war noch wiederzuerkennen.

»Hallo.«

Camilo grüßt leise und vorsichtig. So vorsichtig, dass die anderen es nicht einmal bemerken, weder den Gruß noch ihn, so scheint es zumindest. Er setzt sich auf die Kante einer Bank, auf der ein paar von den anderen Jungen sitzen, die auch neun Jahre alt sind. Er fährt jeden Nachmittag nach der Schule hierher. Die Jungen mit den durchdringenden Stimmen, die schon länger herkommen, gehen überhaupt nicht mehr in die Schule, niemand zwingt sie dazu, deshalb sitzen sie den ganzen Tag hier. Sie warten. Unterhalten sich. Lachen manchmal. Aber die ganze Zeit schielen sie zu den letzten Ständen rüber – Blumenkohl und Weißkohl wie weiche Fußbälle in großen Haufen auf der einen Seite und große Fische mit Augen, die ihn anstarren, wenn er vorbeigeht, auf der anderen – , sie schielen dorthin, während sie so tun, als würde sie das überhaupt nicht interessieren. Aber alle wissen es. Alle wissen, dass jeder sein Desinteresse nur vortäuscht, und trotzdem tun sie so, als würden sie diesen Bereich keines Blickes würdigen, während sie eigentlich nichts anderes tun. Von dort kommen sie immer. Und man muss bereit sein. Clientes. So nennen sie die Männer.

Camilo atmet tief ein und spürt, wie sich in seinem Magen eine Wolke bildet, so weiß und weich und leicht wie eine frische Brise, und das fühlt sich schön an, sein Herz schlägt schneller, und die roten Flecken auf seinen Wangen werden dunkler.

Heute.

Er sehnt sich danach.

Er wusste es ja schon am Morgen. Heute wird ihm jemand seinen allerersten Auftrag geben. Dann wird er es auch getan haben. Und wenn man es einmal getan hat, ist man ein anderer Mensch.

Es ist heißer geworden. Aber man kann immer noch gut atmen. Die Stadt liegt fünfzehnhundert Meter über dem Meeresspiegel, und die meisten machen einen Tagesausflug hierher, wie viele der Kunden.

Sie beklagen sich darüber, dass die Luft zu wenig Sauerstoff hat, und sie bekommen fast einen Krampf in der Lunge, wenn sie nach Luft schnappen, um mehr davon einzuatmen.

Da. Da.

Ein cliente.

Camilo sieht ihn zur gleichen Zeit wie die anderen. Und reckt sich, als die anderen sich recken, alle springen auf und rennen auf ihn zu, umringen ihn. Ein dicker Mann mit Glatze, in einem schwarzen Anzug und mit einem schwarzen Hut und kleinen und durchdringenden Augen wie ein Vogel. Der Mann mustert die Schar, die ihn belagert, bis er – nach einer Milliarde Sekunden, die sich wie harte Trommelschläge anfühlen – einen aus der Mitte nimmt. Er ist elf Jahre alt, fast zwölf, und hat es schon einmal getan. Dann gehen sie davon, zusammen.

Verdammt.

Camilo schluckt die Tränen hinunter. Verdammt, verdammt, verdammt. Das war vielleicht der Einzige heute.

Und dabei war er so sicher gewesen, dass er heute an die Reihe kommen würde.

Eine weitere Stunde vergeht. Und noch eine. Er gähnt, beschließt, dass er nicht blinzeln darf, zählt mit, wie oft er den linken Arm in sechzig Sekunden heben und senken kann, summt eines dieser doofen Kinderlieder, das einem nicht aus dem Kopf geht, wenn man einmal damit angefangen hat.

Wieder nichts heute. Außer Warten.

Da kommt jemand.

Er ist sich sicher.

Zielgerichtete Schritte. Direkt auf sie zu.

Jemand kommt.

Und alle machen wieder dasselbe wie davor, wie immer, sie recken sich, umringen den Kunden, wollen auffallen.

Ein Mann, auch diesmal. Kräftig, nicht so dick wie der andere, größer. Indianer. Und doch nicht. Ein Mestize. Camilo kennt ihn. Er hat ihn schon mal hier gesehen, er kommt aus Cali und ist älter als sein Vater. Das glaubt er zumindest, er hat seinen Vater noch nie gesehen, und seine Mutter spricht nicht viel über ihn. Der Indianer oder Mestize hat Enrique immer die Aufträge gegeben – aber Enrique ist schon länger nicht mehr da gewesen. Er hat es insgesamt schon siebzehnmal getan.

Alle sind voller Hoffnung und Erwartung. Nicht viele Leute kommen mit Aufträgen, und das ist die letzte Chance an diesem Tag, bevor die meisten nach Hause gehen müssen, ohne etwas anderes getan zu haben als zu warten. Sie umringen den Mann, und er mustert sie, während sie versuchen, erwachsen auszusehen.

»Habt ihr es alle schon einmal getan?«

Sie antworten gleichzeitig.

»Sí!«

Alle außer Camilo. Er kann seine Hand nicht heben und die Frage bejahen und lügen, das kann er nicht. Die anderen rufen achtmal und zwölfmal und einundzwanzigmal. Dann sieht der Mann ihn an.

»Und du?«

»Noch nie. Ähm … noch nicht.«

Camilo ist sich ganz sicher, der Mann mit dem Auftrag sieht nur ihn an.

»Dann machst du es. Dein erstes Mal. Los. Komm mit.«

Camilo macht sich so groß, wie er kann, während er zu begreifen versucht, was der Mann eben gesagt hat. Es ist wirklich so. Er wird es tun. Heute. Und morgen, wenn er an den Ständen vorbeigeht, wird alles anders sein; die anderen werden ihn mit Respekt betrachten, weil er es getan hat.

Der Wagen steht im Halteverbot vor La Galería, ganz in der Nähe des Platzes. Ein Mercedes G Klasse. Schwarz. Rechteckig. Große Scheinwerfer am Dach, Camilo zählt vier davon, massiv und robust, man kann sie in verschiedene Richtungen drehen. Auch die Fenster sind klobig, man kann nicht hineinsehen, nicht mal durch die Frontscheibe. Schusssicher, das weiß er. Und im Wagen riecht es nach Tier, bei neuen Autos ist das so, dieses hier hat weiße Ledersitze, man sitzt ganz weich. Man kann fast nicht hören, dass der Motor gestartet wird und sie losfahren. Der Mestize am Steuer, er auf dem Beifahrersitz. Er schielt – so unauffällig wie möglich – zu dem Mann hinüber, der so groß ist, dass er fast gegen das Autodach stößt. Kantiges Gesicht, kantiger Körper, er ähnelt ein bisschen dem Wagen, in dem sie sitzen. Eine dichte schwarze Haarmähne, die wie ein verbrannter Laib Brot aussieht und mit einem Haargummi aus goldfarbenen Fäden zusammengehalten wird. Die glänzen. Sie wechseln kein Wort. Die Fahrt durch die Stadt bis zum Ziel dauert zwanzig Minuten; die Umgebung wechselt von heruntergekommen zu dreckig, zu renoviert, zu teuer und wieder zu heruntergekommen. Über die Carrera 43A und in eine kleinere Straße, deren Namen er nicht kennt. Dort halten sie an. Camilo sieht sich nach Straßenschildern um, sie stehen genau an der Stelle, an der die Carrera 32 sich mit der Calle 10 kreuzt. Die Wohngegend ist teuer. Der Stadtteil heißt El Poblado, hier ist er noch nie gewesen. Eine schöne Gegend. Seine Mutter hat das mal gesagt. Und ja, die Leute wohnen in eigenen Häusern mit eigenen Gärten und haben zwei Autos in der Auffahrt stehen, obwohl es bis ins Zentrum nicht weit ist.

Von ihrem Parkplatz aus können sie das Haus sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Der Mann streckt die Hand aus.

»Da. Sie steht am Fenster, ganz hinten. Das ist dein Auftrag.«

Er sieht sie. Und nickt. Auch noch, als er das Handtuch entgegennimmt und auf seinen Schoß legt, es auspackt. Eine Pistole. Eine Zamorana, in Venezuela hergestellt, fünfzehn Schuss, neun Millimeter. Camilo weiß so etwas. Jorge hat ihm fast alles beigebracht.

»Und den Rest kennst du auch? Weißt, wie du es machen musst?«

»Ja.«

»Wie du schießen musst?«

»Ja – das habe ich ganz oft geübt.«

Das haben sie wirklich, Jorge und er. Sie haben trainiert. An den Abenden haben sie schießen geübt, auch mit so einer Pistole, einem älteren Modell, das Jorge von jemandem geliehen hat, den Camilo aber auf keinen Fall kennenlernen durfte. Auf einem verlassenen Grundstück, weit entfernt, in La Maiala.

»Gut. Wir sehen uns in zwei Stunden. Am selben Ort vor La Galería. Du fährst allein zurück.«

Sein Herz pocht wie wild, vor Freude, vor Erwartung, vor Spannung und vor Angst.

Ab jetzt ist er ein sicario.

Als der Wagen verschwunden ist, setzt sich Camilo in den Schatten einer kleinen Baumgruppe am Straßenrand. Von hier aus kann er das Haus im Auge behalten, das Fenster – und sie, die dort steht und nichts ahnt.

Grünes Kleid. Nicht so alt, wie er erwartet hat. Sie geht in einen Raum, vermutlich die Küche, und macht etwas, was er nicht sehen kann. Er schraubt den Schalldämpfer fest, wie Jorge es ihm gezeigt hat, und schiebt das Magazin in die Pistole, das auch im Handtuch liegt und fünf Kugeln enthält. Damit muss er auskommen.

Konzentration.

Das hat ihm Jorge immer gesagt, Konzentration, Bruderherz, atme ganz langsam, schließ die Augen und denk an etwas, das du magst. Camilo denkt an ein Schiff. Er mag Schiffe, große Schiffe mit Segeln, die ganz still dahingleiten, wenn der Wind ruhig ist, und sehr schnell sind, wenn der Wind stark weht. Er ist noch nie mit einem Schiff gefahren, hat sich das aber so oft vorgestellt, dass er sich ziemlich sicher ist zu wissen, wie es sich anfühlt.

Ein paar Minuten später. Dann ist er bereit.

Er steht auf. Stopft die Pistole in den Hosenbund und sorgt dafür, dass sein Hemd darüberhängt. Er geht auf die Haustür zu, auf die der Auftraggeber gezeigt hat.

Gitter. Eine Sicherheitstür. Extra dick. Er hat solche Türen schon öfter gesehen.

Dann klingelt er.

Schritte. Jemand nähert sich. Der Jemand späht durch den Spion, das kann er sehen, er sieht den Schatten.

Er zieht die Pistole aus der Hose und drückt auf den kleinen Knopf, der sich ganz unten am Abzugsbügel befindet, entsichert genau in dem Augenblick, als er hört, wie sie die Sicherheitskette entfernt.

Dann öffnet sie die Tür. Schließlich steht ja nur ein neunjähriges Kind davor.

Und er sieht ihr in die Augen, wie Jorge es ihm erklärt hat, dann hebt er die Pistole, zielt mit dem Lauf nach oben, sie ist ja viel größer als er.

Er hält die Waffe mit beiden Händen, wie Jorge es ihm gezeigt hat.

Und drückt ab.

Zweimal.

Der erste Schuss trifft ihren Brustkorb. Sie zuckt zusammen, stutzt, sieht überrascht aus, mit überraschtem Mund und überraschten Augen. Er schießt ein zweites Mal, zielt auf den Kopf.

Und sie sinkt zu Boden wie ein zaghaftes Blatt, das einen Baum verlässt, den Rücken an den Türrahmen gelehnt, ein blutendes Loch mitten in der Stirn. Aber sie fliegt überhaupt nicht nach hinten oder zur Seite, es ist gar nicht so, wie er es sich vorgestellt hat, so wie es in den Filmen immer aussieht.

Kurz darauf sitzt er im Bus. Ganz hinten. Und es fühlt sich an wie vorher, nur die Angst ist verschwunden. Jetzt hat er es getan. Man wird es ihm ansehen, das weiß er, er hat es bei den anderen selbst beobachtet.

Der Wagen wartet an der verabredeten Stelle. In der Nähe des Platzes. Der kantige Auftraggeber auf dem Fahrersitz, den dicken Zopf auf den Schultern. Camilo klopft gegen die Fensterscheibe, und die Beifahrertür geht auf.

»Erledigt?«

»Erledigt.«

Der Mischling trägt Handschuhe, als er die Pistole entgegennimmt und das Magazin herauszieht. Es sind noch drei Kugeln drin.

»Du hast … zwei benutzt?«

»Ja. Eine in die Brust, eine in die Stirn.«

Ich. Ein sicario.

Wieder im Bus. Ganz hinten ist alles besetzt, und er setzt sich auf den einzigen freien Platz, direkt hinter dem Fahrer. Er hat die Pistole in einem Handtuch zurückgegeben und dafür zweihundert Dollar bekommen. Camilos Wangen sind heiß, rot. Zweihundert Dollar! In seiner rechten Hosentasche! Die Scheine sind so heiß wie seine Wangen, brennen an seinen Oberschenkeln, als wollten sie herauskommen und sich allen zeigen, die an diesem Abend mit dem Bus fahren und keine zweihundert Dollar in ihren Taschen haben, nicht einmal wenn sie alles, was sie haben, zusammenlegen.

Sechs Zonen am Río Medellín entlang, sechzehn Comunas und zweihundertneunundvierzig Barrios. Er ist auf dem Weg zu einer der Comunas, ein Stück die Hänge hoch, zur Comuna 13, San Javier. Auf dem Weg nach Hause. Er ist hier schon unzählige Male entlanggefahren, mit seiner Mutter, mit Jorge oder allein, aber noch nie hat es sich so angefühlt wie heute. Die Wolke in seinem Magen wird nicht mehr vom Wind hin und her geschoben, sie hat an seinem Herzen haltgemacht, und das Fluffige verlässt seinen Körper nicht durch die Brust, sondern umschmiegt das Herz. Er lehnt sich gegen den harten Sitz und denkt an das Haus, das eng und chaotisch und laut ist, und stellt sich vor, wie er so schnell er kann von der Endhaltestelle ins Haus rennt und wie er, noch bevor er sie sehen kann, ruft, Der Kühlschrank, Mama, ich hab dir doch gesagt, dass ich es schaffen werde, und dann wird er ihr die Hälfte des Geldes geben. Und sie wird so stolz sein. Und dann wird er in das Zimmer gehen, in dem sie schlafen, zu seinem geheimen Versteck – einer flachen Blechbüchse, die er gefunden hat und in der früher einmal dünne Schokoladenplättchen gelegen haben, man kann sie quasi überall verstecken –, dort kommt der zweite Hundertdollarschein rein, sein erster.

Trau nur dir selbst.

ERSTERTEIL

WENNDIEDÄMMERUNGin den Morgen übergeht. Wenn Juli zu August wird.

Wenn aus einem Ende ein Anfang wird.

Piet Hoffmann ließ beide Seitenfenster der Lastwagenkabine herab, Durchzug, es war noch nicht einmal acht Uhr morgens, aber die Hitze drückte schon gegen seine Schläfen, der glänzende Schweiß auf seinem rasierten Schädel verdunstete nur langsam.

Wenn aus jedem Ende ein Anfang wird und es deshalb niemals ein Ende gibt.

Auf den Tag genau drei Jahre war es her, dass er in ein Land gekommen war, das er noch nie zuvor besucht hatte.

Flucht.

Leere.

Aus Leben war Überleben geworden.

Er nahm den Fuß ein wenig vom Gaspedal, neunzig Stundenkilometer, genau die Geschwindigkeit, die sie vereinbart hatten. Er kontrollierte den Abstand zu dem Lastwagen vor ihm, zweihundert Meter, genau die Distanz, die sie vereinbart hatten.

In einer Leere zu leben bedeutet wohl, in etwas zu leben, das nicht existiert. Oder das eben nur im Verhältnis zu dem existiert, was es umgibt.

Aber wenn nicht einmal das existiert?

Sie hatten die Landstraße 65 längst verlassen. Kilometer um Kilometer nahm die Entfernung zu, und zur Linken zwischen dem dichten Gestrüpp rauschte der Río Caquetá und bildete die Grenze zur Putumayo-Provinz – der Fluss begleitete sie seit einer Stunde, zwar in einem Abstand, aber unbeirrbar parallel zur Straße. Er kaute das Koka-Blatt, das seine Sinne schärfte, und trank den weißen Tee, der ihn beruhigte. Und dazwischen diese Mischung, die El Mestizo ihm vor jeder Lieferung aufzwang, eine eigene Variante aus Colada, Mehl, Wasser, Zucker und ziemlich viel kubanischem Espresso. Das Ganze schmeckte grauenhaft, war aber effektiv, vertrieb Hunger und Müdigkeit.

Er hatte – besonders im Laufe des vergangenen Jahres – mehrmals gedacht, dass das Ende wirklich ein Ende war, dass es einen Ausweg gab, eine Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen. Nach Europa. Nach Schweden und nach Stockholm, in die Stadt, die Zofia, Rasmus und Hugo als ihre gemeinsame Welt betrachtet hatten. Aber jedes Mal war der Ausweg sofort wieder blockiert gewesen, hatte sich die Leere noch weiter ausgedehnt, war die Flucht fortgesetzt worden.

Heute Abend. Da würden sie sich wiedersehen. Die Frau, die er liebte, obwohl er nie für möglich gehalten hatte, dass er in der Lage war zu lieben, und zwei kleine Menschen, die er womöglich sogar noch mehr liebte – richtige Menschen, die richtige Gedanken hatten und ihn ansahen, als wüsste er immer auf alles eine Antwort. Dabei hatte er doch eigentlich nie Kinder haben wollen. Manchmal, wenn er versuchte, sich zu erinnern, wie es gewesen war, als es sie noch nicht gegeben hatte, war da nichts – so, als würde keine Erinnerung ohne sie existieren.

Er bremste ab, war zu nah gekommen. Konstanter Abstand für maximale Sicherheit. Er war für den Schutz der beiden LKWs zuständig. Und sie hatten bereits bezahlt, um durchgelassen zu werden, hier war es ja so, dass die Menschen, die aufwuchsen und davon träumten, Polizisten oder Soldaten zu werden, dies nicht in erster Linie taten, weil sie Verbrecher schnappen oder Leute vor Angriffen schützen wollten, sondern weil Polizisten und Soldaten durch Schmiergelder viel Geld verdienen konnten.

Schutz.

Dafür hatte er gestern gesorgt, dafür würde er heute sorgen und morgen auch. Transporte. Menschen. Solange er das besser als jeder andere machte, würden bei niemandem Zweifel aufkommen. Wenn El Mestizo oder irgendjemand anderes aus der PRC-Guerilla nur einen Moment lang bezweifelte, dass er wirklich der war, für den er sich ausgab, wenn er auffliegen würde, dann würde das seinen sofortigen Tod bedeuten. Seinen, Zofias und den der Kinder. Er musste jeden Tag, jede Sekunde seine Rolle spielen.

Piet Hoffmann ließ die beiden Seitenfenster wieder hoch, die Hitze war für kurze Zeit neutralisiert, der Windzug hatte sogar den Schweiß vertrieben, der sich unter seine Standardausrüstung gezwängt hatte. Dazu gehörte die schusssichere Weste mit den beiden Taschen, die er selbst aufgenäht hatte – für den GPS-Empfänger, der exakte Koordinaten für Routen und Zielorte erstellte, und für das Satellitentelefon, das auch im Dschungel Empfang hatte. Und die Pistole, die in einem Schulterholster steckte, eine Radom, vierzehn Patronen im Magazin. An diese Waffe hatte er sich bei der Infiltration in die polnische Mafia im Auftrag der schwedischen Polizei gewöhnt, die mehrere Jahre gedauert hatte. Im anderen Schulterholster steckte das Messer mit der beidseitig geschliffenen Klinge und dem Holzgriff, den er so gern in der Hand hielt. Das besaß er schon viel länger, es stammte aus der Zeit vor den Verurteilungen und den Gefängnisstrafen, er hatte es seit der Anstellung in der schwedischen Sonderschutztruppe – den größtmöglichen Schaden mit einem einzigen Stich. Auf dem Sitz neben ihm lag eine MiniUzi, Feuergeschwindigkeit neunhundertfünfzig Schuss pro Minute, mit eingeklapptem Kolben war sie genau so kurz, wie er sie haben wollte. Ganz vorn auf der Ladefläche stand das Scharfschützengewehr Psg 90, es war mit zwei Haken am Führerhaus befestigt, wie immer bei Schutztransporten mit einem LKW. Er hatte sogar offiziell registrierte Waffenscheine für alle Waffen. Ausgestellt hatte sie El Cavo in Bogotá, nachdem ausreichend viele Geldbündel den Besitzer gewechselt hatten.

Da hinten. Hinter der einfachen Holzhütte, die direkt an der Straße stand, direkt vor den beiden hohen Bäumen, die seit Langem tot waren – nackte und rindenlose Zweige, die auf jemanden zu warten schienen, der niemals kam. Dort mussten sie rechts abbiegen, abbremsen und die letzten Kilometer auf einem Schotterweg zurücklegen, der schlammig und viel zu schmal war, mit zahllosen halbmetertiefen Löchern voller Wasser. Ein verdammter Kartoffelacker. Dreißig Stundenkilometer, schneller würden sie nicht vorankommen. Piet Hoffmann fuhr deshalb etwas dichter hinter dem LKW vor ihm, halbierter Sicherheitsabstand, keine Lücke war größer als einhundert Meter.

Zu dieser Cocina hatte er bisher noch keine Waren gebracht. Aber sie sahen sowieso alle gleich aus und hatten alle dieselbe Aufgabe – Kokablätter mit Chemikalien zu veredeln und über einhundert Kilo Kokain pro Woche auszuspucken. Noch eine Stunde auf diesem gottverlassenen Weg, und sie würden sich auf PRC-kontrolliertem Gebiet befinden – früher kontrollierte das die FARC – mit einem Labor, das der PRC gehörte, oder anderen Akteuren, die der PRC die Pacht bezahlten, um hier Koka anbauen und verarbeiten zu dürfen. Zunächst war Hoffmann davon ausgegangen, dass die Mafia in diesem Land alles steuerte, mit diesem Bild war er schließlich aufgewachsen, so war der Mythos geboren und verfestigt worden. Inzwischen wusste er aber, dass es so nicht stimmte. Die Mitglieder der Mafia gaben vielleicht in Kolumbien den Ton an und saßen auf dem Geld, aber ohne den Besitzer des Dschungels konnten sie alle nichts ausrichten. Die Mafia. Der Staat. Das Paramilitär. Und eine Unmenge anderer Organisationen, die herumliefen und gegeneinander Krieg führten. Aber keine Macht ohne die PRC-Guerilla – für Kokain brauchte man Wald, Kokablätter, und diese konnten ohne Zustimmung der Guerilla nicht auf deren Grund und Boden angebaut werden.

»Hej.«

Eigentlich wollte er erst später anrufen. Aber er hatte so große Sehnsucht. Nach ihren Händen an seinen Wangen, nach ihren Augen, die ihn ansahen und nur das Beste für ihn wollten, die ihn liebten, die das alles aushielten, die Vertrauen hatten und strahlten.

»Hej.«

Er war sieben Tage lang unterwegs gewesen. Auch diesmal. So lief das. Der Abstand, das Warten, die langen Nächte. Er hielt es aus, weil sie es aushielt. Sie hatten ja keine Wahl. Diese Arbeit nicht zu machen, war gleichbedeutend mit dem Verzicht auf Unterhalt und Nahrung. Nach Schweden zurückzukehren, war gleichbedeutend mit einer Gefängnisstrafe. Die Rolle nicht mehr zu spielen, war gleichbedeutend mit dem Tod.

»Du fehlst mir.«

»Du fehlst mir auch.«

»Heute Abend. Oder vielleicht sogar schon heute Nachmittag. Dann sehen wir uns.«

»Kuss.«

Er wollte gerade antworten, das Gespräch beenden. Kuss. Da wurde die Verbindung unterbrochen. Das passierte hier draußen manchmal. Er würde später noch einmal anrufen.

Der ohnehin schmale Weg ähnelte zwischendurch einem Pfad, wurde immer schmaler, mit immer tieferen Löchern. Es war schwer, den verabredeten Abstand einzuhalten. Manchmal verschwand der andere LKW hinter engen Kurven und steilen Anstiegen. Hoffmann hatte gerade den rechten Hinterreifen aus einem Krater geschaukelt, als vor ihm zwei Bremslichter aufleuchteten, sie blitzten wie rote Augen in der starken Sonne. Das war verkehrt. Der andere Lastwagen sollte nicht langsamer werden oder anhalten, nicht hier, nicht jetzt. Er hatte den Transport in allen Einzelheiten geplant, er war dafür verantwortlich, und er hatte klar und deutlich gesagt, dass keiner der Wagen fünfundzwanzig Stundenkilometer unterschreiten durfte, ohne einander vorzuwarnen.

»Vorsicht.«

Das war El Mestizos Stimme in Piet Hoffmanns Ohr. Er schob den runden silberfarbenen Empfänger zurecht, um besser hören zu können.

»Halt an.«

Hoffmann trat auf die Bremse und blieb abrupt stehen, wie El Mestizo vor ihm. Achtzig, vielleicht neunzig Meter entfernt. Und nun sah auch er es, trotz der scharfen Kurve und dem Gebüsch, das die Sicht versperrte. Quer über den Weg hatte jemand ein dunkelgrünes Geländefahrzeug gestellt. Und zu beiden Seiten standen noch weitere Wagen, er zählte insgesamt vier militärische Fahrzeuge nebeneinander, die zusammen einen Halbkreis bildeten, wie ein breites Grinsen von Waldrand zu Waldrand.

»Abwarten und …«

Es rauschte kräftig, dieses elektronische Fauchen, das immer lauter wurde und seinen Gehörgang quälte, und Hoffmann verstand nur mit Mühe den ganzen Satz, als El Mestizo das stecknadelgroße Mikrofon an seinem Hemdkragen befestigte und den Sendemodus einstellte.

Der Motor lief, Hoffmann musterte die quergestellten grünen Fahrzeuge. Gewöhnliches Militär? Die hatten ihre Entschädigung schon bekommen. Oder das Paramilitär? Wenn es so war, hatten sie ein Problem. Die standen nicht auf der Gehaltsliste von El Mestizo.

Da öffneten sich alle Führerhäuser, gleichzeitig. Männer in grünen Uniformen sprangen heraus, Automatikgewehre in den Händen, aber noch nicht im Anschlag.

Und jetzt sah er es auch.

Es war kein Paramilitär. Das waren nicht ihre Uniformen. Und er entspannte sich ein wenig. So schien es auch El Mestizo zu gehen, seine Stimme knurrte nicht so wie sonst, wenn Wachsamkeit und Misstrauen übernahmen, deren Ausdruck ihn sonst ausmachte.

»Die kennen wir. Melde mich wieder.«

Jetzt ging auch die Tür von El Mestizos Führerhaus auf. Er war schwer, zwar hochaufgeschossen aber doch grobschlächtig. Als er allerdings auf dem schlammigen Untergrund landete, tat er dies ganz weich und geschmeidig, Hoffmann hatte so etwas selten gesehen, so viel Körper, der so eins mit sich war.

»Captain Vásquez? Was ist hier los?«

Der Sender am Hemdkragen rauschte nicht mehr, ein klarer und reiner Ton. Auch als nur ein sehr langes Schweigen zu hören war.

»Was hier los ist …?«

»Deine Autos. Das sieht ja wie eine verfluchte Straßensperre aus.«

»Hmmm. Genau das ist es ja auch.«

Vásquez’ Stimme. Piet Hoffmann gefiel sie nicht. Etwas fehlte. Resonanz, Klangboden. Denn es war doch so: Ein Mensch, der nichts Gutes im Sinn hat, zieht unbewusst den Vokaltrakt am Kehlkopf zusammen, und das beeinflusst die Aussprache. Hoffmann erhob sich vorsichtig von seinem Fahrersitz, löste die Rückscheibe des Führerhauses und kroch auf die abgedeckte Ladefläche hinaus. Das Scharfschützengewehr hing an zwei einfachen Haken, er nahm es ab, klappte die Stützbeine aus, legte sich hin und zog den Bolzen nach oben und zu sich heran, während er die Mündung der Waffe durch ein vorbereitetes Loch in der Plane schob.

»Du hast doch dein Geld bekommen.«

»Nicht genug.«

Das Zielfernrohr brachte ihn dicht heran. So nah, als würde er bei ihnen stehen, zwischen ihnen, El Mestizo auf der einen Seite und Captain Vásquez auf der anderen.

»Du hast bekommen, was du verlangt hast, Vásquez.«

»Aber das reicht nicht.«

Nah genug, um ein Teil von El Mestizos Gesicht zu werden. Oder von Johnnys Gesicht, wie er ihn in letzter Zeit immer öfter nannte. Es glänzte, wie immer, wenn sie Cali oder Bogotá verließen, um in den Dschungel zu fahren, die Lippen aufeinandergepresst, gehetzte Augen, die ihm früher einmal Angst gemacht hatten. Doch inzwischen hatte Piet gelernt, sie zu mögen, obwohl sie oft schlagartig von Freundlichkeit in Rücksichtslosigkeit umschlugen. Und Vásquez’ Gesicht – der kohlrabenschwarze, üppige Schnurrbart, auf den er so stolz war, die Augenbrauen, die sich wie zwei wirre Antennen bogen. Er sah so aus wie immer. Und doch nicht. Wie seine Stimme waren auch seine Bewegungen anders als sonst, nicht hitzig, bösartig, vielmehr selbstsicher, ja, das waren sie, langsam, fast überdeutlich, als wolle er, dass sein Gesprächspartner ihn auch wirklich wahrnahm. So hatte er nicht ausgesehen, als sie mit ihm verhandelt hatten; als sie ihm seinen Anteil in dem schmutzigen Imbiss hinter der Kirche in Florencia gegeben hatten, seine Entschädigung, für die er bereit war, drei Lieferungen durchzulassen. Vásquez war damals in Zivil gekommen, hatte nervös gewirkt und auch so gesprochen, sich ruckartig bewegt und sich erst beruhigt, nachdem er das Kuvert aufgerissen und murmelnd Schein für Schein gezählt hatte.

»Du hast mir nicht gesagt, wie groß dein Transport ist. Du hast mir nicht die Wahrheit gesagt.«

»Wir haben eine Abmachung.«

»Ich wusste nicht, was er wert ist. Jetzt weiß ich es.«

Durch das Zielfernrohr sah Piet Hoffmann die Augen von El Mestizo. Er wusste es genau. In diesem Moment würden sie ihr Aussehen ändern, jedes Mal ging es wahnsinnig schnell – die Pupillen wurden größer, sammelten mehr Licht für mehr Kraft, wenn sie sich auf den nächsten Angriff vorbereiteten.

»Machst du Witze? Du bist bezahlt worden.«

»Ich möchte genau den gleichen Betrag – noch einmal.«

Vásquez zuckte mit seinen uniformierten Schultern, deutete auf die quergestellten Wagen und die vier jungen Männer, die davorstanden. Die gleichzeitig – alle wie auf Kommando und ohne ihre Waffen zu heben – den rechten Zeigefinger an den Abzug legten.

Ein deutliches Signal.

Piet Hoffmann verstellte das Zielfernrohr und platzierte das Zentrum des Fadenkreuzes auf den Kopf von Captain Vásquez, zielte auf den Punkt zwischen den Augenbrauen.

»Du hast bekommen, was dir zusteht.«

»Das sagst du. Aber ich bin anderer Meinung.«

»Pass jetzt verdammt gut auf, Il Capitano.«

Siebenundzwanzig Grad. Hoffmanns linke Hand am Zielfernrohr. Windstill. Die kleine Stellschraube ruht zwischen der Spitze des Zeigefingers und des Daumens. Abstand neunzig Meter. Er drehte, ein Klick.

TPR eins. Transport rechts eins.

Objekt in Sicht.

»Hör zu … Denn du weißt genauso gut wie ich, dass hier draußen im Dschungel schnell ein Unfall passieren kann. Also hör zu, Vásquez – du bekommst nicht mehr Geld.«

Piet Hoffmann war ganz nah dran. Durch das Zielfernrohr wurde er Teil der dünnen Haut, die gerunzelt wurde, sich an der Stirn zusammenzog und die Augenbrauen mitnahm. Captain Vásquez war soeben bedroht worden. Und er reagierte.

»Wenn das so ist.«

Aus Selbstvertrauen und Kontrolle wurde nun Aggressivität und Angriffsbereitschaft.

»Ich beschlagnahme hiermit deinen Transport.«

Hoffmann wusste es. Sie steuerten darauf zu. Auf den Punkt, der nicht eintreffen sollte.

Sein rechter Zeigefinger berührte ganz leicht den Abzug.

Niemals Zweifel.

Überleben.

Seine offizielle Aufgabe lautete zu beschützen. Davon ging El Mestizo aus, und das sollte er auch weiterhin tun.

Durch die Nase einatmen, ausatmen durch den Mund, innere Ruhe finden, sie war da, in ihm, irgendwo.

Er hatte schon siebenmal in seinem Leben getötet. Fünfmal, seit er das Land betreten hatte. Weil die Umstände es erfordert hatten. Um nicht entlarvt zu werden.

Du oder ich.

Und ich mag mich mehr als dich, deshalb entscheide ich mich für mich.

Aber die anderen waren Leute gewesen, die von den Drogen profitiert hatten und andere Menschen aussaugten. Dieser hier aber, Captain Vásquez, war ein ganz normaler Angestellter in der kolumbianischen Armee. Ein Mensch, der handelte wie alle anderen auch, der sich an das System anpasste und Schmiergelder annahm, um seine Familie zu versorgen.

»Dein Lastwagen gehört ab jetzt also mir …«

Vásquez war bewaffnet. Ein Automatikgewehr hing über seiner linken Schulter, und neben der rechten Hosentasche hatte er ein Holster, daraus zog er jetzt einen Revolver, den er El Mestizo an die Schläfe drückte.

»… und du wurdest soeben verhaftet.«

Die Stimme des Captains war leiser geworden, als wäre das eine Sache zwischen ihm und El Mestizo, deshalb klang vermutlich auch das metallische Klicken so laut, als der Hahn des Revolvers nach hinten gedrückt, gespannt wurde, und man die Trommel hörte, die rotierte, um eine neue Patrone vor den Bolzen zu schieben.

Einatmen, ausatmen.

Piet Hoffmann war jetzt an dem Punkt angelangt, von dem aus man alles berechnen konnte. Alles in Teile zerlegen und wieder zusammensetzen konnte. Das war seine Welt, hier fühlte er sich sicher. Ein Schuss, ein Treffer. Kein unnötiges Blutvergießen. Ein Schuss auf den Leitwolf genügte jedes Mal, zwang die anderen, sich zu orientieren, den Schützen ausfindig zu machen, in Deckung zu gehen.

»Niemand drückt mir einen verdammten Revolver an den Kopf.«

Auch El Mestizo sprach leise, flüsterte fast. Dabei drehte er sich ein wenig um, trotz der Revolvermündung, die gegen die empfindliche Haut an seiner Schläfe gepresst wurde. Sie würde einen runden und roten Fleck hinterlassen.

»El Sueco.«

Und dann sah er zu dem Lastwagen hinter sich. Zu Hoffmann.

»Jetzt.«

Ein Schuss, ein Treffer.

Piet Hoffmann drückte ein bisschen fester auf den Abzug.

Ich mag mich mehr als dich, deshalb entscheide ich mich für mich.

Und als die Kugel die Stirn von Captain Vásquez traf, geschah das, was immer bei dieser Munition geschieht, es gab ein ganz kleines Einschussloch, gerade mal einen Zentimeter breit, aber die Wunde am Austrittsloch wurde aufgrund der Explosion riesig, der ganze Hinterkopf war weg.

ERHATTENOCHnie jemanden sterben sehen. Nicht mitten im Gehen. Atemzug, Gedanken, Liebe, Sehnsucht und dann – nichts mehr.

Er hatte schon Bekanntschaft mit dem Tod gemacht, das hatte er, war von dem feigen, hässlichen Scheißtod gejagt worden und hatte gelernt, ihn zu hassen, aber auf die andere Weise – er wusste, wie es sich anfühlte, sie in den Armen zu halten, den Menschen zu verlieren, den du am meisten liebst.

Timothy D Crouse starrte auf den Bildschirm, der in dem Saal, der seinen Namen trug, eine ganze Wand bedeckte. Der Satellit, der soeben gefilmt und seine Aufnahmen wiedergegeben hatte, wie eine Kugel aus einem Scharfschützengewehr einen Mann mitten in die Stirn getroffen hatte, schwebte jetzt dem Computer des Mitarbeiters zufolge in einer Höhe von einhundertsechzig Kilometern, in einer Erdumlaufbahn, bei der jede Umrundung achtundachtzig Minuten dauerte.

Die Aufnahme zeigte eine Perspektive von schräg oben.

Der Mann in Uniform – wahrscheinlich ein Befehlshaber, der sich im Verhältnis zu den vier anderen, die auch Uniform trugen, entsprechend bewegt hatte – hatte seine Pistole gezückt und sie gegen den Kopf eines der Lastwagenfahrer gedrückt. Vier Armeefahrzeuge hatten eine Straßensperre gebildet, und es war klar zu erkennen, dass der Befehlshaber und der Fahrer eine Auseinandersetzung hatten. Das Leben des Mannes war ausgelöscht worden, während seine Männer zusahen, und sie reagierten verwirrt, wussten nicht, woher der Schuss gekommen war. Gleich darauf waren auch sie unter Beschuss geraten. Die Kugeln schlugen neben ihnen, vor ihnen und hinter ihnen ein. Als würde der Schütze, der den Kopf des Befehlshabers zielsicher getroffen hatte, absichtlich danebenschießen, als hätte er sich damit begnügt, die Männer einzuschüchtern, um sie zu kontrollieren. Die vier hatten sich zu Boden geworfen. Sie waren nicht gestürzt, sondern wollten nur so schnell wie möglich nach unten. Der hochaufgeschossene Fahrer, ein Hüne mit einem dicken, dunklen Pferdeschwanz, hatte seine eigene Waffe gezogen, während es noch Schüsse hagelte, war auf sie zugelaufen und hatte sie nacheinander gefesselt, die Arme auf dem Rücken und das Gesicht im Schlamm.

Timothy D Crouse konnte den Blick nicht vom Bildschirm wenden.

Die Zeit war stehen geblieben. Der hochaufgeschossene Mann in der Bildmitte wartete auf etwas. Auf jemanden. Crouse sah jetzt, wie der Schütze vom rechten Rand angerannt kam, wie er auf dem unebenen, matschigen Weg ausrutschte, eine Waffe in der Hand.

»Eddy … wie geht es dir?«

Ein Mord, live übertragen. Vor zwei Zuschauern. Er hatte ihn auf dem einen Stuhl verfolgt, und der Mitarbeiter, der in dieser Schicht für die Satellitenüberwachung von Kolumbien verantwortlich war, auf dem anderen.

»Okay, Sir.«

»Mach eine Pause, wenn du möchtest. Dieser Mist … so was zu sehen, nimmt einen mit.«

»Ist schon in Ordnung.«

»Wenn das so ist – Eddy, lass ich dich kurz allein. Ich brauche frische Luft.«

Crouse legte dem Mitarbeiter die Hand auf die Schulter und stand auf. Ein flüchtiger Blick in Richtung der beiden anderen Riesenbildschirme, die zusammen mit dem, an dem er soeben das Geschehen verfolgt hatte, das Innere des Crouse-Saals ausmachten – der eine überwachte das Goldene Dreieck Laos, Burma und Thailand, der andere konzentrierte sich auf den Goldenen Halbmond – Afghanistan, Iran und Pakistan.

Aus Kokaplantagen wurden Kokainküchen in Kolumbien. Aus Mohnfeldern wurden Opiumfabriken in Asien. Das wiederum führte zu Drogentransporten, Drogenverkauf, Drogenmissbrauch. Es führte zum Tod. Zu dem Tod, den er soeben beobachtet hatte. Oder zu dem Tod, dem er hatte zusehen müssen, wie er in die Welt gesetzt und gefüttert worden war.

Crouse öffnete die verschlossene Tür mit seiner Ausweiskarte und betrat den endlosen Flur. Stickige, staubige Luft. Die kleine Küche lag auf halbem Weg in die andere Richtung, leer, so, wie er gehofft hatte. Der volle Wasserkessel stand auf dem Herd, und er sah zu, wie sich das Wasser erhitzte, der Kessel anfing zu dampfen und laut zu pfeifen. Er ließ das Wasser gern zu lange kochen und genoss, wie ihn der feuchte Dampf und der klagende Pfeifton einhüllten. Pulverkaffee, mehrere Löffel, bis er richtig stark war, in einer Porzellantasse mit dem Logo NGA. Ein erster Schluck, es kribbelte in der Brust. Er wäre am liebsten in dem feuchten Dampf stehen geblieben, den Kaffee in der Hand, der ihn von der Kehle bis in den Magen hinab wärmte, so schön war es manchmal, in der Leere zu versinken, sich nicht Tod und Anforderungen und der Verantwortung zu stellen. Er war Vorsitzender des Repräsentantenhauses. Formal die drittmächtigste Person der USA – nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten. Und er stand hier, in einer winzigen Küche in dem Gebäude, in dem er sich in letzter Zeit immer öfter aufhielt, und war für einen Augenblick lang ein Niemand.

Er lief den Flur hinunter, der jetzt weniger stickig wirkte. Kam an dem Raum vorbei, an dessen Tür nach wie vor das Schild hing, obwohl der Auftrag längst ausgeführt worden war, Operation Neptune’s Spear – die von hier stammenden Informationen waren ausschlaggebend gewesen, als das amerikanische Militär ein Haus im pakistanischen Abbottabad in Pakistan unter Beschuss nahm, in dem sich jemand versteckt hatte, der Osama bin Laden hieß. Er kam an dem Raum mit dem Schild Operation Iraqi Freedom vorbei – eine nach wie vor stattfindende Jagd nach den zweiundfünfzig meistgesuchten Menschen – seit der Invasion des Irak. Danach ging er an dem ganz neuen Raum für die sogenannte Operation Aladdin entlang und dann an dem für die Operation Mermaid, die beide noch nicht begonnen hatten.

Dann endete der endlose Flur tatsächlich.

Und er betrat einen der größten Räume der Welt – ein Atrium mit einem Dach aus Glas, groß genug, um die Freiheitsstatue zu beherbergen. Mit der Tasse in der Hand suchte er eine Bank ganz hinten neben der Treppe, nicht besonders geschmackvoll, aber hier saß er am liebsten, trank seinen Kaffee und sah in den blauen Himmel hinauf, der hinter dem Glasdach wartete und die Satelliten versteckte, auf denen ein großer Teil seiner Arbeit beruhte.

Liz.

Er vermisste sie jeden Tag. Mehrmals am Tag. Es ging nie vorbei, fühlte sich nie weniger stark an. Sondern immer mehr. Und obwohl er den Schmerz gerade eben so aushalten konnte, würde er morgen noch schlimmer sein.

Dort wo Tod ist, wird auch immer der Tod sein.

Crouse atmete bewusst und langsam, während er seinen Blick durch das Atrium schweifen ließ. Die Behörde, in der er arbeitete, hatte zwar achttausend Angestellte, war aber dennoch nahezu unbekannt und wurde oft mit der NSA verwechselt. National Geospatial-Intelligence Agency – NGA –, das staatliche Organ der USA für die Analyse der Aufnahmen von Flugzeugen, kommerziellen Satelliten und Satelliten anderer Nationen.

Und von eigenen Satelliten.

Wie solche, dessen Bilder ihn vor wenigen Minuten in einen anderen Teil der Welt versetzt hatten. Eine Wirklichkeit, in die er gleich wieder zurückkehren würde.

»Sir? Mir gefällt es nicht, wenn Sie hier unten sitzen.«

»Und mir gefällt es nicht, dass Sie mich darauf hinweisen. Auch heute nicht.«

Crouse lächelte den großen, gut gebauten Mann an, der sich von hinten angeschlichen hatte. Dunkler Anzug, Waffe in einem Holster vor der Brust, Kommunikationsausrüstung, er sah aus wie alle anderen, war aber nicht wie die anderen. Crouse kannte auch seinen Namen, er war der Mensch, mit dem er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Repräsentantenhauses am meisten Zeit verbrachte. Einer von vielen Leibwächtern, aber dieser war am längsten an seiner Seite, seit damals, als er zum Minderheitsführer der Partei gewählt worden war und die ersten Drohungen erhalten hatte. Es gab immer jemanden, der wütend und enttäuscht war und einen Menschen brauchte, an dem er sich abreagieren konnte.

»Sie müssen mich benachrichtigen, wenn Sie den Crouse-Saal verlassen.«

»Und ich habe es nicht getan, Roberts. Weil ich meine Ruhe haben wollte.«

»Mein Job, Sir, besteht nicht darin, Ihre privaten Kaffeepausen zu respektieren. Ich bin dafür da, Sie am Leben zu halten.«

»Und ich lebe. Oder?«

Sie gingen zusammen zurück, und Roberts folgte ihm diesmal bis zur Tür, auf der Crouse-Modell stand. Erst dort blieb er stehen und stellte sich davor. Hier würde er auch stehen, wenn Crouse wieder herauskam.

»Einen Augenblick noch, Sir. Gleich haben wir wieder ein Bild.«

Der Mitarbeiter an dem Kolumbien-Desk deutete mit einem Kopfnicken zur Wand. Die war vollkommen schwarz.

»Wir bekommen gleich ein neues Fenster. Ein anderer Satellit hat sie im Bild.«

Timothy D Crouse ließ sich auf den einfachen Holzstuhl sinken, den er so oft benutzte, dass er ihm praktisch schon gehörte. Vor ein paar Jahren, als das Crouse-Modell gestartet wurde, hatten die schwarzen und stummen Momente an der Wand noch dominiert und wurden nur in sehr kurzen Intervallen von Bildern unterbrochen, die genügend Auflösung besaßen, um gedeutet werden zu können. Inzwischen war es umgekehrt. Nur für sehr wenige Augenblicke am Tag entstanden kurze Zeitfenster, in denen sich die Spionagesatelliten, die dichter und schneller als andere Satelliten um die Erde kreisten, nicht überlappten und dadurch einen bestimmten Ort nicht abdecken konnten.

»So. Die Lücke ist weg. Wir können sie wieder beobachten.«

Crouse sah zum Bildschirm hoch. Das Satellitenbild war verändert, hatte jetzt ein neues Zentrum. Denn das vorherige war nicht mehr da. Die Hälfte der vier Militärfahrzeuge, die eine unüberwindbare Mauer gebildet hatten, war fort. Aber die vier Männer in Uniform lagen noch am Boden, gefesselt und von dem Hünen bewacht.

»Wir kommen jetzt sehr nah ran.«

Der Mitarbeiter griff nach einem Gegenstand, der wie ein elektronischer Stift aussah, führte ihn über die Platte des Schreibtisches und zoomte den Riesen stufenweise heran.

»So nah, dass wir sie eigentlich identifizieren könnten.«

Crouse beobachtete den Mann, der sich auf einem gewundenen Weg im Dschungel des Amazonas befand, unwissend, dass er gerade beobachtet wurde, ein kräftig gebauter Mann, der neben den am Boden liegenden Uniformierten auf und ab ging. Hin und wieder holte er zu einem Tritt aus, wenn sich einer zu viel bewegte. Eine Aufnahme, erneut von schräg oben, aufgrund des Satellitenwinkels, aber diesmal deutlich detaillierter. Zu Beginn war das nicht möglich gewesen. Als er das erste Mal hier gesessen hatte, übermittelten die Spionagesatelliten Sequenzen, in denen ein Pixel einer Auflösung von zehn Zentimetern entsprach – was bedeutete, dass man nur unbearbeitete Bilder sah. Niemand war identifizierbar. Eine neue Generation mit einer Auflösung von drei Zentimetern war ebenfalls unzureichend. Mittlerweile wurden Satelliten eingesetzt, die eine Auflösung von einem Zentimeter hatten, während man darauf wartete, dass die nächste Generation mit null Komma eins entwickelt wurde – damit würde man problemlos eine Zeitungsseite mit kleinen Buchstaben lesen können.

»Kriegen wir kein schärferes Bild rein?«

»Leider nicht, Sir.«

Das Gesicht verschwamm in farblosen Quadraten. Das machte nichts. Crouse hatte bereits eine Ahnung, wer es war – er hatte ihn schon häufig beobachtet, aus viertausend Kilometern Entfernung und doch so nah, als könnte er ihn anfassen.

Körpersprache, Bewegungsmuster. Er war es. El Mestizo – Johnny Sánchez. Hitman, Killer. Das Individuum, das vom FBI bei der Analyse der PRC-Guerilla als viertgefährlichste Größe eingestuft wurde.

Aber Crouse interessierte sich mehr für den anderen Mann. Den zweiten Lastwagenfahrer. Den Scharfschützen. Den Mann, der zum zweiten Mal vom Bildrand hereingelaufen kam, jetzt von links.

»Ich möchte, dass du den Fokus änderst – geh auf ihn.«

Erneutes Zoomen. Noch mehr farblose Quadrate. Ein Mann mit Glatze, der eine größere Tätowierung auf dem Schädel zu haben schien. Ein wenig kleiner als Sánchez, schlank, trug eine Jagdweste über dem Hemd, Jeans, Stiefel, dunkle Handschuhe.

»Können Sie ihn sehen, Sir?«

Zwölf Sekunden, so lange konnten sie ihn beobachten, bevor er in eines der beiden verbleibenden Geländefahrzeuge sprang und damit davonfuhr, direkt in die Büsche des Dschungels.

»Ja. Ich habe ihn gesehen.«

Der Mann, den das FBI als die Nummer sieben von insgesamt dreizehn als gefährlich eingestuften Individuen auf dieselbe Most-Wanted-Liste gesetzt hatte – die Spitzen der PRC-Guerilla, die sich mit Kokain finanziert.

Der einzige Mann, dessen Identität noch nicht festgestellt werden konnte.

»El Sueco, oder?«

»El Sueco.«

Kein südamerikanisches Aussehen. Einer ihrer wenigen Quellen zufolge stammte er auch nicht aus Südamerika. Zwar nicht unbedingt aus Schweden, wie sein Name andeutete, aber wahrscheinlich war er Nordeuropäer, vielleicht auch Australier, möglicherweise Nordamerikaner, so weit waren sie mithilfe des Gesichtserkennungsprogrammes gekommen.

»Jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, jedes Mal, haben wir Sánchez an seiner Seite registriert. Oder besser gesagt umgekehrt – dieser Kerl ist an Sánchez’ Seite. Er steht ihm am nächsten, wenn wir den spärlichen Informationen glauben können. Seine rechte Hand. Er beschützt die Kokainfelder, die Kokainküchen, die Kokainlieferungen. Er beschützt die Waffentransporte. Er beschützt Sánchez.«

Ein Mord in Liveübertragung.

Und das Leben auf dem Bildschirm ging einfach weiter, sie bewachten die gefesselten Soldaten und bewegten Fahrzeuge, als sei nichts geschehen. Das war der Alltag des Drogenhandels und seine Voraussetzung – Menschenleben wurden dem Geld untergeordnet. Crouse drehte eine langsame Runde in dem großen Raum, begleitet von seiner ewigen Rastlosigkeit, die ihm keine Ruhe gönnte – ihm kam das alles so bekannt vor, dort wo Tod ist, wird auch immer Tod sein. Er ging am nächsten Bildschirm und dem Mitarbeiter vorbei, der eine der anonymen Fabriken überwachte, die in Laos Opiate herstellte, dann an dem Bildschirm, der ein Mohnfeld in Afghanistan und mehrere Bauern zeigte, die mit einfachen Werkzeugen ernteten. Weiter hinten warteten die Verantwortlichen der Crouse-Streitkräfte, er grüßte sie und teilte ihnen mit, dass sie eine Vor-Ort-Begehung für den morgigen Tag vorbereiten sollten, und noch weiter hinten saß die Leitung des Crouse-Teams – das Herz des Crouse-Modells, die Analytiker, die alle Aufnahmen zusammenstellten, die mithilfe der Spionagesatelliten der NGA eingefangen wurden, die Abhörprotokolle und Dokumente, die durch das Signalermittlungsprogramm des CousinsNSA eingeholt wurden, die Insiderinformationen, die aus der Infiltrationsarbeit der DEA – der amerikanischen Rauschgiftbehörde – stammten.

Aber es half nichts.

Die verdammte Rastlosigkeit verfolgte ihn, und er setzte seine Flucht fort.

Ein Mensch atmet. Und im nächsten Augenblick atmet er nicht mehr.

Eine langsame zweite Runde durch den Raum, bevor er wieder zur Abteilung Kolumbien zurückkehrte. Den mit Abstand größten Produzenten von Kokain. Fünfundachtzig Prozent des Stoffes, der geschnupft, geraucht oder injiziert wurde, stammte von dort, bevor man ihn durch mexikanische Kartelle zu den sechs Millionen Amerikanern und Konsumenten transportierte.

Seine eigene Tochter gehörte zu ihnen.

War eine von ihnen.

Crouse schloss die Augen, atmete, ließ die Luft im Körper, im Bauch, so, wie er es gelernt hatte. Es half nichts. Aus der Rastlosigkeit wurde Wut. Und die Wut verwandelte sich in noch mehr Rastlosigkeit.

Was für ein verfluchtes Jubiläum.

1915 wurde Kokain komplett verboten. 2015 wurden mehr Tonnen Kokain über die Grenze geschmuggelt als je zuvor.

One hundred years of failure.

Crouse sah hoch auf den Bildschirm, zu den Aufnahmen mit der bis dato perfektesten Auflösung. Der zweite Lastwagen war geholt und hinter dem geparkt worden, den Sánchez gesteuert hatte. Er war allein im Bild, der sogenannte El Sueco war nicht zu sehen.

Sánchez wirkte abwartend, hatte es aber nicht besonders eilig.

Sie hatten gerade einen Mord begangen.

Und fühlten sich im Gegensatz zu denjenigen, die den Mord aus mehreren Tausend Kilometern Entfernung beobachtet hatten, nicht gejagt.

Dann setzte er sich plötzlich in Bewegung, drehte sich um seine Achse, sah sich ganz offenbar suchend um.

»Kannst du das Bild größer ziehen?«

Der Mitarbeiter griff nach seinem elektronischen Stift und fuhr damit über die Schreibtischplatte. Ein Herauszoomen in fünf Schritten. Bis Crouse sah, auf was sie warteten. Einen Minibus und zwei Motorräder, Männer in Uniformen, und sie näherten sich mit hoher Geschwindigkeit.

PIETHOFFMANNROLLTEseine Liegematte auf der unebenen, schmutzigen Ladefläche des LKWs aus. Darauf breitete er eine Tageszeitung aus, den El Espectador vom Vortag, und zwar ganz aufgeschlagen, um alles ordentlich abzudecken. Und darauf legte er nun die auseinandergenommene Waffe – zwölf Teile, die besprüht, von Schmauchspuren gereinigt und eingefettet werden mussten.

Er hatte einen Menschen umgebracht. Am Abend würde er mit Zofia darüber reden. Nicht, weil sie urteilen sollte, verurteilen, das tat sie nie, sondern weil er gelernt hatte, dass er darüber sprechen musste. Oder besser gesagt: Sie hatte ihm das beigebracht.

Hoffmann blickte auf seine Armbanduhr und rechnete. Sie hatten eine Stunde und vierzig Minuten lang gewartet. Puerto Arango lag ein ganzes Stück entfernt, aber El Cavo würde gleich hier sein.

Ein Revolver. Gegen seine Schläfe gedrückt.

Johnny – in diesem Augenblick war er nicht El Mestizo, sondern nur Johnny – hatte neunzig Meter von ihm entfernt gestanden.

Und sich langsam umgedreht, in seine Richtung, und hatte geflüstert: El Sueco, jetzt.

Johnny hatte sich auf ihn verlassen, ihm blindlings vertraut. Sogar als sein Leben von ihm abhing.

Der einzigen Person, der er nicht vertrauen sollte.

Vier uniformierte junge Männer aus der offiziellen Armee waren gezwungen worden, sich mit dem Gesicht im Dreck auf den Bauch zu legen, und ihnen waren die Hände auf den Rücken gebunden worden. Piet Hoffmann hatte seinen eigenen Lastwagen geholt und ihn hinter den von El Mestizo gestellt. Danach hatte er die Karte studiert und in etwa fünfhundert Metern Entfernung einen steilen Abhang hinter einer gerodeten Lichtung gefunden – ein Gelände, das noch keine neuen Wände aus Rinde und Blättern gebildet hatte; es war nur dünn bewachsen, wie die Wälder, in denen er draußen in den Schären vor Stockholm manchmal mit Zofia spazieren gegangen war. Und es war ein Gelände, durch das man fahren konnte. Er hatte das erste Militärfahrzeug gestartet und durch den Dschungel bis zu dem steilen Abhang gesteuert, war rückwärts an das natürliche Loch im Boden herangefahren, in dem sich fünfundzwanzig Meter weiter unten bläulich schimmernd ein kleiner Fluss schlängelte. Dann hatte er den Rückwärtsgang drin gelassen und die Kupplung durchgetreten. Seinen Fuß hatte er durch einen schweren, mit einer Schnur befestigten Stein ersetzt, der das Pedal nach unten drückte. Danach musste er nur noch das Handgas aufdrehen, aus dem Wagen zu springen und mit der Schnur in der Hand den Stein vorsichtig lösen, bis der entscheidende Punkt erreicht war. Bis sich der Wagen in Bewegung setzte. Dann riss er den Stein ganz weg, das Fahrzeug ruckte ein paar Mal, bevor es rollte, rückwärts über die Kante des Abhangs und in den Fluss stürzte. Er hatte die Müdigkeit bekämpft, die von der verfluchten Hitze und Feuchtigkeit kam, war zurückgerannt und hatte das nächste Militärfahrzeug geholt. Am Ende lagen alle vier Wagen unten im Flussbett, ihre Führerhäuser zeigten in verschiedene Richtungen, sie ähnelten einem verwelkten Blumenstrauß.

Man zahlte einen hohen Preis, wenn man El Mestizo bedrohte.

Mit der Reinigung war Piet Hoffmann fertig, er hatte sämtliche Schmauchspuren entfernt und fettete nun sorgsam den Lauf ein, das allerletzte Waffenteil. Zwölf Metallstücke auf einer ausgebreiteten Zeitung. Jedes für sich vollkommen ungefährlich. Aber wenn er sie zusammenschraubte, bedeuteten sie den Tod.

Dieses verfluchte Bild, es wollte einfach nicht verschwinden.

Mitten in den Bogen über der Augenbraue.

Ein kleines Einschussloch und ein Ausschussloch, das so groß war wie der gesamte Hinterkopf.

Er kroch durch die hintere Öffnung in der Abdeckung, das Scharfschützengewehr über der Schulter. Er wählte einen Baum in hundertfünfzig Metern Entfernung, montierte das Lasergerät und kontrollierte mithilfe des roten Punkts, dass die Zielvorrichtung perfekt kalibriert war. Ein neues Magazin mit neun Schuss, geladen – eine schussbereite Waffe.

»Sie sind da.«

El Mestizo zeigte in die Richtung, aus der sie selbst gekommen waren. Sie waren noch nicht zu sehen, aber schon deutlich zu hören. Zwei, vielleicht drei Fahrzeuge auf dem schlammigen, schmalen, mit Wasserpfützen übersäten Schotterweg. Hoffmann zog sich auf die Ladefläche hoch, befestigte das Scharfschützengewehr an den beiden Haken und sprang wieder hinunter.

Zwei Motorräder und ein Minibus mit sechs Sitzen. Acht Polizisten. Aber nur einer von ihnen hatte das Sagen. El Cavo.

El Mestizo winkte sie zu sich an den Wegrand heran und begrüßte den Mann, der groß und sehnig war und die Füße beim Gehen leicht nach innen drehte, was man bei einem hochrangigen Polizeibeamten selten sah.

»Sánchez. Ist eine Weile her.«

El Mestizo reagierte selten auf seinen Nachnamen. Aber offenbar hatten sie diese Art von Verhältnis.

»Und jedes Mal unter denselben Um …«

El Cavo stockte. Er hatte den Toten entdeckt.

»…ständen.«

Besser gesagt, die Uniform des Erschossenen. Und zuckte zusammen.

»Ein … Hauptmann? Aus der Staatsarmee?«

»So was kann vorkommen.«

»Aber es ist nicht mal in der Nähe davon, Teil unserer Absprache zu werden!«

El Mestizo hatte mit so vielen Leuten Absprachen getroffen, dass Hoffmann den Überblick verloren hatte – seit zweieinhalb Jahren arbeiteten sie sehr eng zusammen, und dennoch tauchten immer wieder neue auf. Zollbeamte, die Zollerklärungen manipulierten, Staatsanwälte, die keine Anklage erhoben, Richter, die gewünschte Urteile erstellten, Generäle, die Waffenscheine ausstellten, Polizisten, die ein Auge zudrückten. Von solchen gab es endlos viele, dabei ging es immer um Dokumente. Und dann gab es noch die anderen. In mindestens sieben der zweiunddreißig Provinzen von Kolumbien. So vielen war Hoffmann bislang begegnet. Hochrangige Polizeibeamte, die gegen eine großzügige Bezahlung die Probleme lösten, die ein wenig schwieriger waren als Papiere – und zwar Leichen. Diesen El Cavo, der in der Provinz Caquetá für Recht und Ordnung sorgte, hatte er schon einmal gesehen; damals hatte Johnny selbst jemanden erschossen, einen der Pächter, die Koka anbauten und verkauften und ein wenig zu oft vergaßen, ihre Abgaben zu bezahlen.

»Das war der Junge hier.«

El Mestizo zeigte auf Piet Hoffmann.

»Er kommt aus Schweden. Und jemanden hier in Kolumbien zu erschießen, macht sich bestimmt nicht sonderlich gut in seinen Papieren. Ich wäre dir deshalb sehr verbunden, wenn du das hier vor Ort löst.«

Hoffmann schüttelte nicht den Kopf, hatte aber große Lust dazu.

Der Junge? Ich bin achtunddreißig. Nicht viel jünger als du.

Aber ihm war klar, was El Mestizo versuchte. Marginalisieren. Sympathie erzeugen.

»Deshalb bekommst du jetzt neun Millionen Pesos von mir. Zusätzlich zu deiner monatlichen Entschädigung.«

»Neun Millionen?«

»Ja.«

»Mein Lieber, wir sind zu acht. Wie sollen wir uns neun Millionen teilen?«

Der große Hagere, der abwechselnd auf den weggeschossenen Schädel und auf die vier Männer starrte, die gefesselt danebenlagen, sprach einen merkwürdigen Dialekt, den Hoffmann noch nie gehört hatte. Obwohl ihm das Spanische inzwischen fast so vertraut war wie das Schwedische und Polnische, fiel es ihm schwer, alles zu verstehen, eigenwillig verdrehte Worte und Sätze wurden zu einer ganz besonderen Sprache.

»Wie stellst du dir das vor, Sánchez? Da bleibt ja nichts übrig.«

»Ich stelle mir das so vor, dass du jeden Monat eine großzügige Entschädigung von mir bekommst. Meistens, ohne auch nur einen verdammten Finger dafür rühren zu müssen.«

»Wenn ich … wenn wir das hier aufräumen sollen, kostet das neun Millionen. Mal acht.«

»Jetzt halt aber mal …«

»Sieh mich an, Sánchez. Wenn du einen Befehlshaber der Armee erschießt, kostet es genau so viel. Und ich will es in Dollar. Dreitausendfünfhundert Dollar für jeden. Macht zusammen achtundzwanzigtausend. Wie siehst du das?«

El Mestizo gab in einer Diskussion um Geld selten nach, eigentlich in überhaupt keiner Diskussion. Jetzt tat er es. Er ging zum Führerhaus seines Lastwagens, wühlte im Handschuhfach und kam mit einem braunen Umschlag zurück. El Cavo streckte einen dünnen Arm aus und nahm ihn entgegen. Sie wussten beide, wie es weitergehen würde. Ein Phantombild von jemandem, der nie dort gewesen ist. Ein Funkspruch, ein dunkelhäutiger Mann wurde dabei beobachtet, wie er davongerannt ist.

Aber diesmal endete es nicht so.

El Mestizo übergab den Umschlag, besiegelte die Verhandlung mit einem Kopfnicken und ging zu dem Leichnam. Das Automatikgewehr hing noch um den Nacken des Toten. Er nahm es an sich, nickte El Cavo erneut zu und ging zu den vier gefesselten Uniformierten, die noch immer am Boden lagen – in ihrem Fall konnte man tatsächlich von Jungen sprechen –, und stellte die Waffe auf Einzelfeuer um.

Dann schoss er einem nach dem anderen in den Rücken. Ins Herz.

»Wenn du schon so viel bekommst, kannst du dich gern auch um diese hier kümmern. Und dir deine Lohnerhöhung dadurch verdienen.«

El Mestizo nickte dem Polizeichef ein drittes Mal zu. Dieser umklammerte den braunen Umschlag, sagte aber nichts.

»Achtundzwanzigtausend Dollar. Geteilt durch fünf Leichen. Ein Stückpreis von … fünftausendsechshundert. Das fühlt sich doch gleich verdammt noch mal viel besser an. Nicht wahr, Herr Polizeichef?«

Piet Hoffmann streckte die Hand durch das offene Seitenfenster und rückte den Rückspiegel zurecht – El Cavo und seine Männer wurden darin immer kleiner, aber nicht so schnell, wie er gehofft hatte. Die beiden Lastwagen krochen beinahe quälend langsam dahin, zwanzig Kilometer auf einem Weg, der von Anfang an unbefahrbar gewesen war und noch immer schlechter wurde, bedeuteten weitere fünfundvierzig Minuten Fahrt.