Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Das Schwarze Auge

- Sprache: Deutsch

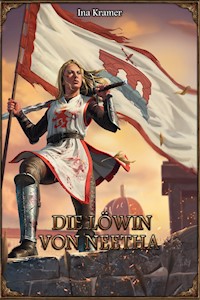

Nach einem schweren Schicksalsschlag geht die junge Thalionmel nach Neetha. Im Tempel des Sieges findet sie Annahme und Trost, doch halten die Götter noch manche Versuchung und manche Prüfung für sie bereit, bevor sie Rondra, der Herrin, das größte Opfer bringen kann. Der zweite Roman über die "Löwin von Neetha" schildert Thalionmels Leben als Geweihte der Kriegsgöttin bis zu ihrem legendären letzten Kampf auf der Brücke von Neetha.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Titel

Ina Kramer

Thalionmels Opfer

Das Leben der heiligen Thalionmel erzählt von einem Freunde

Teil 2

Fünfter Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©

Originalausgabe

Impressum

Ulisses SpieleBand 5

Buchgestaltung: Ralf BerszuckE-Book-Gestaltung: Michael Mingers

Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.

Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.

Print-ISBN: 3-453-08680-5 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-638-1

1. Kapitel

Ein kalter Wind blies von Efferd her. Die bleigrauen Regenwolken, die seit Tagen den Himmel verdunkelt hatten, hatte er inzwischen vertrieben, aber auch jetzt, um die dritte Stunde nach Mittag, war es ihm noch immer nicht gelungen, den fahlen Dunstschleier von Praios‘ winterlich blassem Antlitz zu ziehen.

Der Junge und das Mädchen saßen auf einem aus Treibholz mehr schlecht als recht gezimmerten Bänkchen, die Rücken an das Mauerwerk des verfallenden Zollhäuschens gelehnt und die Gesichter dem Meer zugewandt, das nur wenige Meilen vor der Stadt gegen die steinige Küste brandete. Zum Schutz gegen die Kälte hatten sie ihre dürftigen Kleider fest um die Körper geschlungen.

Seit einer halben Stunde hatten die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt und blickten nur mit finster zusammengezogenen Brauen starr nach Südwesten, wo irgendwo in weiter Ferne die endlose graue Wasserfläche mit dem Himmel verschmolz.

»Wann bist du das letzte Mal im Tempel gewesen?«

ergriff der Junge unvermittelt das Wort, nicht ohne sich zuvor zu räuspern, wie er es jedesmal tat, wenn er nach einer längeren Pause zu sprechen begann, denn seine Stimme war knabenhaft rauh und noch nicht recht gefestigt.

»Es geht dich zwar nichts an«, erwiderte seine Gefährtin schroff, »aber ich kann es dir genau sagen: Das war vor acht Tagen, und anläßlich dieses seltenen Ereignisses habe ich Mutter Rovena sieben Kreuzer in ihre hölzerne Schale gelegt.«

»Ich spreche nicht vom Perainetempel«, sagte der Junge, »und das weißt du auch...« Er hielt inne, als er aus den Augenwinkeln sah, daß sich die Miene des Mädchens noch mehr verfinsterte. »Ach Thalionmel, ich will doch nicht mit dir streiten«, fuhr er leise fort und streckte die Rechte nach der mageren weißen Hand des Mädchens aus, doch sie schob sie in einer raschen, wie zufälligen Bewegung unter ihren Umhang, bevor er sie berühren konnte.

»Ich weiß, du meinst es gut mit mir, machst dir Sorgen um mich wie eine Mutter und denkst beständig an mein Seelenheil.« Das Mädchen hatte so viel beißende Schärfe in ihre Worte gelegt, daß sie nun, da sie den Satz gesprochen hatte, fast bestürzt war über den häßlichen Klang ihrer Stimme. Aber es gab dem Gesagten nichts hinzuzufügen, und vor Ärger über sich selbst, über ihr unnützes Leben und den kalten Wind preßte sie die blassen Lippen fest aufeinander und verengte die Augen zu so schmalen Schlitzen, daß kaum mehr als die dunklen Wimpern zu sehen waren.

»Morgen wirst du vierzehn«, fuhr der Junge ungerührt fort; er schien an den Sarkasmus und die Schroffheit seiner Gefährtin gewöhnt zu sein, »und ich finde, allmählich wird es Zeit, daß du eine Entscheidung triffst über den weiteren Verlauf deines Lebens. Wenn du deinen Oheim...«

»Woher weißt du, wann mein Tsafest ist und wie alt ich bin?« Überrascht wandte das Mädchen den Kopf und blickte ihren Begleiter aus großen hellen Augen fragend an. Ihre blonden, nicht eben sauberen Locken, die ihr der Wind zuvor aus der Stirn gepustet hatte, flatterten nun um Stirn und Nase, und ärgerlich fuhr sie mit der Hand dazwischen.

»Ich merke mir, was du mir erzählst, und ich kann rechnen, auch wenn ich nur ein fortgelaufener Schreiberlehrling und Praiosschüler bin.« Der Junge lachte rauh und ohne Freude. Er war etwa einen halben Spann kleiner als Thalionmel, schmal und zartgliedrig, und trug das schlichte Haar von der Farbe winterlichen Laubes in der Mitte gescheitelt und mit einem ledernen Stirnband gehalten. Diese Haartracht, der schlanke Wuchs und nicht zuletzt das schmale blasse Gesicht mit den hohen Wangenknochen, der recht kurzen Nase und den leicht schräggestellten hellbraunen Augen verliehen seinem Aussehen auf den ersten Blick etwas Elfisches, ein Eindruck, der beim zweiten Hinschauen durch die Unzahl kleiner Sommersprossen, die bei Elfen niemals vorkommen, sogleich wieder zerstört wurde. Dennoch hatte Thalionmel in den ersten Tagen ihrer Bekanntschaft -oder vielmehr neuerlichen Bekanntschaft -der Versuchung nicht widerstehen können, bei jedem Windstoß den Kopf des Jungen scharf zu beobachten, um zu sehen, welche Art von Ohren wohl unter dem Haar verborgen waren.

»Sie sind rund«, hatte der Junge am dritten oder vierten Tag gemeint und sich lachend das Haar hinter die Ohren gestrichen, »rechte Rosenohren, wenn auch ein wenig abstehend. Und es fließt kein Tropfen Elfenblut in meinen Adern, und die Gabe besitze ich auch nicht.« Bei diesen Worten hatte das Mädchen sich seltsam ertappt gefühlt, und ihr war bewußt geworden, daß sie schon einmal, vor langer, langer Zeit, geglaubt hatte, Pagol könne ihre Gedanken lesen.

Pagol war nicht der wirkliche Name des Jungen, aber den richtigen wollte er nicht verraten, sondern hatte nur gescherzt, als Thalionmel ihn danach gefragt hatte. »Vielleicht heiße ich Boronian«, hatte er gesagt und sie mit strengem Blick gemustert, »oder Bärbeiß.« Er hatte das Kinn vorgeschoben und die Mundwinkel nach unten gezogen. »Oder Buckelbert.« Wobei er den Kopf zwischen die gerundeten Schultern gezogen hatte. »Oder gar Borbarad.« Und bei diesem Namen hatte er furchteinflößend mit den Augen gerollt. »Ach, laß uns bei Pagol bleiben, denn von allen Namen, die ich bisher getragen habe, gefällt mir der mir einst von dir verliehene am besten.« Pagols Geheimnis hatte Thalionmel einen Tag lang beschäftigt, dann hatte sie das Interesse daran verloren, und inzwischen glaubte sie, den Jungen beim rechten Namen zu nennen, wenn sie ihn Pagol rief.

»Du solltest wirklich wieder einmal in den Tempel gehen«, nahm er gerade das etwas einseitige und einsilbige Gespräch wieder auf.

»Hier gibt es keinen Tempel, ich müßte also zuvor einen bauen, um hineingehen zu können, falls ich das wollte, denn offen gestanden weiß ich nicht, was ich mit der Göttin zu besprechen hätte, und Sie Ihrerseits wird sich nicht gerade nach meiner Aufwartung sehnen.«

»Sprich nicht so, so...« Pagol hatte einen eigroßen Feuerstein vom Boden geklaubt, und während er nach den rechten Worten suchte, drehte er ihn gedankenverloren zwischen den klammen Fingern. »Es paßt nicht zu dir, es macht dich häßlich...«

Thalionmel wußte, daß ihr Freund die Wahrheit sprach - ihre Rede war häßlich, und ihre Seele war es nicht minder -, und eben darum trafen seine Worte sie ins Herz. Mit welchem Recht mengte Pagol sich immer wieder in ihr Leben, gab ihr unerwünschte Ratschläge und sagte ihr Wahrheiten, die sie nicht hören wollte? Zornig ballte sie die Hände unter ihrem Umhang zu Fäusten, zog die Füße auf die Bank, umschlang die Beine mit den Armen und preßte ihren dünnen Körper fest gegen das Mauerwerk. Dabei bohrten sich die scharfen Kanten der halbierten Flintsteindrusen, aus denen das Zollhaus errichtet war, schmerzhaft in ihren Rücken.

Ja, Feuerstein ist hart und scharf, ging es ihr durch den Kopf, man kann Funken damit schlagen und Speerspitzen daraus fertigen... Ihr fiel ein, wie verwundert sie gewesen war, als sie das Stadttor von Eldoret zum ersten Mal passiert und, eine ganze Stadt aus Feuerstein erbaut vorgefunden hatte. Grau – das war ihr erster Eindruck gewesen, und er hatte zu dem trüben Tag und ihrer Stimmung gepaßt. Zwar hatte sie im Verlauf der folgenden Wochen und Monde durchaus die Unterschiede wahrgenommen (die Häuser, zu deren Bau man unversehrte Kiesel verwendet hatte, waren heller, und ihr milchiger Ton spielte bisweilen ins Bläuliche, und bei denen, die aus aufgeschlagenen Drusen errichtet waren, mengte sich Ocker in das Grau, und sie glitzerten schwach, wenn die Sonne darauf traf), doch das änderte nichts an Thalionmels Einschätzung: Eldoret war eine graue Stadt. Ob es sich wohl lohnte, mit Flintsteinen Handel zu treiben? fragte sie sich. Vermutlich nicht, denn sonst hätten die Bürger dieses ärmlichen Ortes gewiß längst damit begonnen, anstatt fluchend die faust- oder kindskopfgroßen Steine, die in den Äckern ringsum zu wachsen schienen, zu immer höheren Mauern aufzuschichten. Und dennoch, dachte sie, vielleicht gibt es irgendwo am anderen Ende der Welt ein Land, dessen Bewohner bereit wären, Feuersteine mit Gold aufzuwiegen, weil dort das edle Metall in dicken Klumpen im Boden läge, sie aber nichts besäßen, um Feuer damit zu machen...

»Warum gehst du nicht fort, was hält dich hier?« riß Pagols Stimme das Mädchen aus den müßigen Überlegungen.

Nichts, gar nichts hält mich an diesem elenden, stinkenden Ort, hätte sie antworten sollen, statt dessen sagte sie: »Du, mein Herzallerliebster. Es bräche mir das Herz, dich zu verlassen.«

»Gibt es einen besonderen Grund für deine üble Laune? Ist ein Gast dir nahegetreten, hat dich auf den Hintern geschlagen oder dir ins Mieder gegriffen?«

»Das soll nur einer wagen – der wird mich kennenlernen! Außerdem trage ich kein Mieder, wie du weißt.« Thalionmel funkelte ihren Gefährten zornig an, als hätte er sich einen solchen Übergriff zuschulden kommen lassen, und schnaubte durch die geblähten Nüstern. Tatsächlich hätte sie nicht gewußt, wie sie sich in einem solchen Fall, der zum Glück bisher nicht eingetreten war, verhalten sollte. Einen Gast verprügeln oder fordern, das ginge wohl nicht an, und ›Nehmt Eure Hände von meinem Hinterteil, werter Herr!‹ könnte sie auch schlecht sagen. In den letzten Wochen, seit sie im Goldenen Einhorn als Schankmagd arbeitete, hatte sie festgestellt, daß die meisten Männer – und Frauen wohl auch – sie wenig anziehend fanden, obwohl sie doch, wie sie wußte, groß und gerade gewachsen war, eine weiße Haut, ebenmäßige Züge und einen scharfen Verstand hatte. Alle Gäste gaben der kleinen, dummen, unaufhörlich plappernden und kichernden Ilma den Vorzug, und Thalionmel war es zufrieden, auch wenn die beschränkte Person viel mehr an Trinkgeld einheimste als sie selbst. Dafür war sie jedoch bisher von Nachstellungen verschont geblieben, während Ilma sich beständig quiekend und scheltend der täppischen oder derben Annäherungen trunkener Gäste erwehren mußte, was ihr seltsamerweise nicht einmal zu mißfallen schien.

»Ich gehe fort«, sagte das Mädchen unvermittelt, »noch heute. Ich kann hier nicht länger bleiben.«

»So, hast du dich also endlich entschieden.« Pagol wiegte nachdenklich den Kopf; er schien nicht überrascht zu sein. »Wohin soll es denn gehen – nach Neetha zurück? Ja, das wird wohl das beste sein«, beantwortete er selbst seine Frage, zu der die Gefährtin sich kaum hätte äußern können, da der Entschluß, Eldoret zu verlassen, vor wenigen Wimpernschlägen getroffen worden war, just in dem Augenblick, als sie ihn ausgesprochen hatte. »Aber willst du nicht lieber bis morgen warten? Gewiß gibt es noch dies und das zu erledigen – Menschen Lebewohl sagen, die dir lieb geworden sind...«

»Ich hole mein Bündel und den Lohn, der mir noch zusteht, und dann gehe ich fort. In einer Stunde habe ich Eldoret verlassen, und so die Götter wollen, werde ich dies stinkende graue Nest nie wieder betreten.«

»Darf ich dich begleiten? Auch mich hält hier nichts mehr, wenn du fort bist«, fragte Pagol und fügte, als er den abweisenden Zug in der Miene der Gefährtin bemerkte, rasch hinzu: »Nur bis Neetha natürlich. Dort werden sich unsere Wege trennen – du wirst deinen Geschäften nachgehen und ich den meinen. Aber zu zweit wird die Reise vielleicht ein wenig vergnüglicher als allein.«

»Mir liegt nichts an Vergnügen, aber ich kann dich schlecht daran hindern, dieselbe Straße zu benutzen wie ich. Wenn du in einer Stunde hier bist, können wir zusammen wandern. Ich werde jedoch nicht auf dich warten.« Das Mädchen erhob sich, dehnte kurz die steifgefrorenen schmerzenden Glieder und stapfte davon, ohne sich noch einmal umzublicken.

Es war Pagol, der warten mußte, und wenn der Wind in der Zwischenzeit nicht noch weiter aufgefrischt hätte, wäre es ihm ein Vergnügen gewesen, die Freundin zu erwarten. Nun ja, dachte er, während er mit großen Schritten vor dem Stadttor auf und ab ging, um sich ein wenig zu wärmen, meine Freundin ist sie eigentlich nicht. Ich bin ihr Freund, das steht fest, auch wenn sie meine Freundschaft nicht will oder doch so tut, als sei sie ihr lästig. Sie ist niemandes Freundin und hat keinen lieb – am wenigsten sich selbst. Er seufzte schwer. Wenn ich ihr nur helfen könnte, den götterlosen Oheim zu finden und zu töten, rondragefällig zu töten und auf ehrenhafte Weise Rache zu nehmen ... ich würde ihrer Göttin einen Finger dafür opfern, vielleicht sogar zwei, aber bitte nur von der linken Hand...

Vorsichtig tastete der Junge nach seinem einzigen kostbaren Besitz, den er stets bei sich und dicht am Körper trug: einem mit einem Trageriemen versehenen und zum Schutz gegen Nässe in Wachstuch gehüllten, flachen hölzernen Koffer, auf dessen Boden er fünf frische Pergamente wußte, und in einem Einsatz darüber drei gute Gänsekiele, ein Federmesser, zwei Pinsel, einen Tuschestein und vier Fläschchen mit farbigen Tinten. Zwei lange Monde hatte er geschuftet wie ein Sklave, fast nichts gegessen und noch weniger geschlafen, um diesen Schatz zu erwerben, doch als er schließlich in Eldoret angelangt war, gab es dort für einen reisenden Schreiber noch weniger Arbeit als in Valavet, dem ersten Ziel seiner Reise, und er wäre längst weiter nach Methumis gezogen, um dort sein Glück zu machen, hätte er nicht am zweiten Tag nach der Ankunft in einem Hof neben einer engen dunklen Gasse das große blonde Mädchen erspäht, das ihm seltsam bekannt vorkam und das damit beschäftigt war, ein wenig herrschaftliches Pferd zu striegeln.

So hatte er Thalionmel wiedergetroffen, die Verehrte, die Stolze, den strahlenden Garnisonszögling von einst als schmutzige Stallmagd, mit Haß in den wunderbaren goldgesprenkelten Augen und einem von Gram verhärteten Herzen.

In den folgenden Monden hatte Pagol nach und nach erfahren, was sich zugetragen hatte, seit sie sich aus den Augen verloren hatten. Von der Schule hatte das Mädchen am eifrigsten erzählt, von ihren Erfolgen im Schwertkampf und dem schwierigen Umgang mit dem Zweihänder. Auch von der kleinen hübschen Schwester, die eine begabte Tänzerin zu werden versprach, hatte sie gern und mit Wärme geplaudert. Was danach geschehen war – die Untat des falschen Oheims, der große Brand, der Abschied von Quendan und Zulhamin, die Reise nach Methumis, wo sie dem Onkel aufgelauert hatte und ihn beinahe getötet hätte –, das alles war viel mühseliger in Erfahrung zu bringen gewesen, und auch jetzt wollten die Bruchstücke sich keineswegs zu einem Ganzen fügen. Eines aber war ihm klargeworden: Den Oheim zu vernichten und den Tod der Eltern zu rächen, das war Thalionmels Lebensziel, das einzige, das ihrem Leben einen Sinn gab, und wenn Pagol es auch nicht verstand, so war es immerhin ein Ziel.

In den letzten Wochen jedoch hatte der Junge eine Veränderung bei der Freundin bemerkt: Ihr Haß, die Triebkraft ihres Lebens, wich einer mürrischen Launenhaftigkeit, und immer seltener holte sie den prächtigen blinkenden Dolch, ein Abschiedsgeschenk ihres Mitzöglings Quendan, unter dem Gewande hervor, um ihn dann lange mit gerunzelten Brauen und fest aufeinandergepreßten Lippen anzustarren. Ja, beim letzten Mal, als er die Waffe in ihrer Hand gesehen hatte, glaubte er gar einen Rostfleck auf der scharfen Klinge zu bemerken. Deshalb war er froh, daß Thalionmel sich endlich entschieden hatte, Eldoret zu verlassen und nach Neetha zurückzugehen.

In Neetha wird sich ihr Schicksal erfüllen, dachte Pagol, hätte aber nicht zu sagen gewußt, woher er die Gewißheit nahm, und welches Los die Götter der Freundin wohl zugedacht hatten. Und für mich ist es dort auch nicht gefährlicher als an jedem anderen Ort der Welt. Wenn mir das Pflaster aber doch zu heiß werden sollte, ziehe ich einfach nach Süden weiter, nach Wobran oder Drôl, oder nach Mengbilla... Er lachte leise in sich hinein – Mengbilla, die Stadt der Alchimisten, Zauberer und finsteren Giftmischer hatte stets seine Gedanken beflügelt, und zu gern hätte er sie einmal mit eigenen Augen gesehen, aber er wußte genau: Für den Rest seines oder ihres Lebens mußte er immer in ihrer Nähe bleiben. Ja, das ist mein Los, dachte er, während er mit dem Fuß den Namen der Freundin in den Straßenstaub schrieb. Und als er aufblickte, sah er sie aufrecht und gemessenen Schrittes durch das Stadttor schreiten, ohne die schläfrige Wache auch nur eines Blickes zu würdigen.

»Da hast du also auf mich gewartet«, sagte Thalionmel zur Begrüßung, und für einen kurzen Augenblick glaubte Pagol, Freude in den Augen der Gefährtin aufblitzen zu sehen. »Nun gut, aber es wäre nicht nötig gewesen, denn ich reise ebensogern allein.«

»Ich nicht«, erwiderte der Junge, »und für einen schmächtigen Schreiber ist es allemal sicherer, eine Kriegerin an der Seite zu haben.«

»Ich bin keine Kriegerin, das hast du schon einmal sehr richtig bemerkt, und heute bin ich es weniger denn je. Aber wenigstens bin ich keine Schankmagd mehr, und ich werde mich auch niemals wieder als solche verdingen.« Sie schüttelte die. Locken, wie um die Erinnerung an die vergangenen Wochen abzuschütteln.

Die Gefährten schritten zügig aus. Zwar war nicht daran zu denken, Valavet vor Einbruch der Nacht zu erreichen, aber der Entschluß, etwas Neues zu wagen und ein elendes Leben an einem elenden Ort hinter sich zu lassen, trieb sie voran. Hier, auf der Straße, zwischen deren losen Pflastersteinen harte graugrüne Gräser wuchsen, pfiff der Wind noch unbarmherziger als vor der Stadt. Die beiden hatten Mühe, zugleich ihre wollenen Umhänge und die geringe Habe festzuhalten, die sie mit sich führten. Immer wieder versuchte der mutwillige Beleman, ihnen die Bündel zu entreißen oder die Umhänge von den Schultern zu ziehen, und hin und wieder machte er sich einen Spaß daraus, nach den mageren Körpern selbst zu greifen und sie ein paar Schritt weit rahjawärts zu schieben.

Dieser Landstrich ist gewiß der götterverlassenste im ganzen Reich, dachte Thalionmel, während sie mit hochgezogenen Schultern und halbgeschlossenen Augen vorwärtsstapfte. Nur wenige zum Winter umgebrochene Äcker, wie braune Flecken auf einem schmutzigen grüngelblichen Teppich, belebten die weite Ebene links der Straße. Erst in weiter Ferne, im Dunst und der beginnenden Dämmerung kaum noch auszumachen, begannen die lieblichen sattgrünen Pinien- und Zypressenwälder, die die neue Reichsstraße säumten. Hier, dicht am Meer, wuchsen nur vereinzelte Bäume – windschiefe Kiefern und verkrüppelte Ilmen und Eichen –, und die Bauernkaten, etliche von ihnen aufgegeben und halb verfallen, schienen genauso im Wachstum zurückgeblieben zu sein wie die Bäume, in deren Schatten sie sich duckten. Früher, vor dem Bau der großen Straße, mochte es hier wohl lustiger zugegangen sein, aber in den letzten Jahren hatten immer mehr Familien das Land verlassen müssen, weil nun, da die Karawanen, die Händler und Fuhrleute den bequemeren und sichereren Weg zwischen Neetha und Methumis nahmen, das Zubrot aus Bewirtung und Unterbringung der Reisenden fehlte und das, was der steinige Boden hergab, nicht ausreichte, die hungrigen Mäuler zu stopfen.

Die milchigrote Praiosscheibe näherte sich dem Horizont, schon tauchte sie in die violette Wolkenbank am Ende des Meeres, als die beiden Wanderer die verlassene Kate entdeckten. Zwar fehlten die Tür und der Laden des einzigen Fensters, aber das noch recht gut erhaltene Dach würde vor Regen schützen, und etwas weniger zugig als im Freien ließe es sich hier gewiß nächtigen.

Holz zum Feuermachen gab es nicht, weder im Haus noch ringsumher, und so verzehrten die beiden ihr Abendmahl bei immer dichter werdender Schwärze und ohne von einem Feuer gewärmt und belebt zu werden. Auf dem Weg hierher hatten die Kinder kaum miteinander gesprochen – das beständige Brausen des Windes mit ihren Stimmen zu übertönen, hatten sie schon nach wenigen Versuchen aufgegeben –, und so genossen es alle beide, plötzlich wieder in gewohnter Lautstärke reden zu können. Thalionmel berichtete auf Pagols überraschte Frage hin, wie sie in den Besitz der Wurst und des Weines gelangt war, die sie zusammen mit dem harten Brot und dem Käserest verzehrten, die Pagol zum Mahl beigesteuert hatte.

»Die fette Schlampe, Alvida oder wie immer sie heißen mag – ich bin gerade dabei, sie und ihren Namen aus meinem Gedächtnis zu tilgen –, wollte mir doch tatsächlich den restlichen Lohn nicht zahlen. Ich könne meine Stellung nicht so einfach aufgeben und müsse noch bis zum übernächsten Windstag bleiben, meinte sie. Nun, gesagt habe ich nicht viel – ich habe sie nur angefunkelt und bin ihr immer näher auf den Leib gerückt, bis ich zu meinem Ekel fast ihren schwammigen Bauch in der speckigen Schürze berührt hätte. Da niemand außer uns beiden im Schankraum war, hat sie es wohl mit der Angst zu tun bekommen und sich schließlich dazu bequemt, das mir Zustehende in Naturalien zu begleichen.« Das Mädchen lachte, und Pagol versuchte, den Ausdruck ihrer Miene zu ergründen, aber es war bereits so dunkel, daß er nicht mehr erkannte als den Umriß ihres Profils, das sich schwarz vor dem dunkelgrauen Rechteck der Fensteröffnung abzeichnete.

»Und dann mußte ich noch diese unnütze Ilma suchen«, fuhr Thalionmel aufgeräumt fort. »Ich hatte ihr ein Paar wollene Strümpfe geborgt. Zu gern hätte ich sie ein wenig gebeutelt, nur um zu hören, ob sie auch noch andere Geräusche zustande bringt als Kichern und Quieken, aber da sie die Strümpfe willig herausgab, habe ich Abstand von diesem Vorhaben genommen.«

Pagol war sich nicht sicher, ob ihm Art und Ton des Berichtes gefielen – besser als mürrisches Schweigen war es allemal -, und so lenkte er das Gespräch auf einen anderen Gegenstand. »Hast du eigentlich die Nadel noch?« fragte er.

Thalionmel wußte sofort, wovon er sprach: von der feinziselierten silbernen Löwinnennadel, die sie einst zum Zeichen ihrer Tempelreife erhalten hatte. »Selbstverständlich!« erwiderte sie scharf. »Denkst du vielleicht, ich hätte sie zu Geld gemacht oder gegen eine warme Mahlzeit eingetauscht?«

»Du hättest sie verlieren können ... oder vielleicht hätte jemand sie dir gestohlen... Nun, ich bin jedenfalls erleichtert, daß du sie noch hast...«

Thalionmel war unmerklich zusammengezuckt, als Pagol den möglichen Diebstahl erwähnte. Sie war sich sicher, daß sie ihm noch nie von dem Räuberpärchen kurz hinter Gebein erzählt hatte, und sie wollte jetzt auch nicht daran denken. Deshalb war sie erleichtert, Pagols rauhe, helle Stimme zu vernehmen: »Dann wird es ja am Tempeltor keine Schwierigkeiten geben.«

»Die gibt es ohnehin nicht - ich sehe wie sechzehn aus.«

»Wie fünfzehneinhalb«, korrigierte der Junge leise. Er lächelte, als er weitersprach: »Du hast dich also ent-schieden, den Tempel der Löwin aufzusuchen, wenn wir in Neetha angelangt sind.«

»Ich weiß nicht, Pagol, laß uns schlafen.« Thalionmel tastete im Dunkeln nach dem Weinschlauch und nahm einen kräftigen Schluck, dann reichte sie ihn an Pagol weiter.

Als er ihn entgegennahm, streiften seine suchenden Finger die Wange des Mädchens, und diesmal war er es, der zurückzuckte, als hätte er sich verbrannt. »Verzeihung«, murmelte er, »ich wollte dich nicht berühren, aber ich kann nichts sehen.«

»Ich auch nicht, drum laß uns schlafen.«

Der Junge hörte, wie die Gefährtin sich zur Ruhe legte, und auch er schob sich sein Bündel unter den Kopf und zog den Umhang fest um den zitternden Körper. Er würde nicht schlafen können, nicht so bald jedenfalls, obwohl er rechtschaffen müde war vom Wandern. Aber innerhalb der Hütte war es kaum wärmer als draußen, und das Pfeifen des Windes war nicht das rechte Schlummerlied. Er schloß die Augen und versuchte seiner Stimme einen schläfrigen Klang zu verleihen, als er »Boron sei mit dir«, murmelte.

»Boron sei mit dir«, erwiderte das Mädchen.

Bald nachdem die Gefährten den Nachtgruß getauscht hatten, vernahm Thalionmel, die angestrengt in die Dunkelheit lauschte, durch das Brausen des Windes hindurch, der beständig um die Kate strich, Pagols gleichmäßige Atemzüge. Sie war sich jedoch nicht sicher, ob der Freund tatsächlich schlief. Er wird genauso frieren wie ich, dachte sie, und der klamme harte Boden hier lädt wahrlich nicht zum Schlummern ein. Für einen winzigen Augenblick sehnte sie sich nach dem Strohsack in der engen, schmutzigen Kammer zurück, die sie so viele Wochen lang mit Ilma geteilt hatte... Aber er ist viel schmächtiger als ich und an körperliche Anstrengungen ebensowenig gewöhnt wie an berauschende Getränke... Sie tastete nach dem Weinschlauch und drückte ihn prüfend. Ja, er hat gut zugelangt, stellte sie fest, da wird er wohl bald in Borons Armen ruhen. Was sie selbst betraf, so war an Schlafen nicht zu denken. Die Nadel - warum hatte Pagol sie daran erinnern müssen? Jetzt sah sie das Pärchen wieder deutlich vor sich, genauso wie damals in dem Waldstück wenige Meilen hinter Gebein. Sie war auf dem Weg nach Thegun gewesen, wo sich der Oheim, Gerüchten zufolge, aufhalten sollte.

Quendans schöner scharfer Dolch hing an ihrem Gürtel, und immer wieder hatte sie danach gegriffen und grimmig gelächelt, wenn sie sich vorstellte, wie sie die Waffe in Fuxfells mörderisches Herz stoßen würde. Wie wird er wohl schauen, wenn er mich erkennt und den blitzenden Stahl in meiner Hand sieht? hatte sie sich gefragt. Wird er in ungläubigem Staunen die Augen aufreißen, wird er schlottern vor Todesangst um Gnade winseln, oder wird er schief lächeln und eine seiner dummen Redensarten zum besten geben: ›Wie freue ich mich, Euch zu sehen, schöne Nichte‹, und dergleichen mehr. Nein, dazu wird es nicht kommen, hatte sie entschieden. So viel Zeit werde ich ihm nicht lassen. Aber ich selbst will zu ihm sprechen, bevor ich ihn töte, und deshalb darf der erste Stich auch nicht ins Herz treffen. ›Das ist für meine Mutter‹, werde ich sagen und ihm die Klinge in den Bauch rammen. ›Das ist für meinen Vater‹, werde ich sagen und ihm dabei den Hals durchbohren, doch ohne die Kehle zu durchtrennen. ›Das ist für Alrik, das brave Pferdchen‹, werde ich sagen und ihn blenden, und bevor ich den letzten tödlichen Hieb ansetze, werde ich sagen: ›Und nun fahr zum Namenlosen, Elender, und ewige Verdammnis sei dein Lohn!‹ Sie hatte sich die Szene so lebhaft ausgemalt und in immer neuen Varianten vor dem inneren Auge heraufbeschworen, daß sie eine Zeitlang nicht auf den Weg geachtet hatte. Das war ein Fehler gewesen, denn nicht nur Quendan, auch Meisterin Shahane hatte sie eindringlich gewarnt, daß der ›Wilde Süden‹ weiter nördlich noch viel gefährlicher sei als rings um Brelak.

»Plötzlich standen sie vor mir«, begann Thalionmel zu sprechen, »ein schmalschultriger Tulamide mit strähnigem Haar und seine verschleierte Gefährtin, rechte Strauchdiebe, abgerissen und zerlumpt und beide mit schweren Dolchen bewaffnet.« Sie hatte kaum bemerkt, daß sie zu reden begonnen hatte, und wußte auch nicht, ob sie dem schlafenden Pagol die Geschichte erzählte oder ob sie zu sich selber sprach - fast schien es, als formten die Bilder in ihrem Kopf sich selbst zu Worten, um sie durch ihren Mund verlassen zu können, endgültig und für immer zu verlassen.

»Wahrscheinlich waren meine Kleider damals noch in einem besseren Zustand, oder man sah ihnen trotz des Schmutzes die gute Machart an. Ich weiß nicht, wie sie mich einschätzten, ob sie sogleich wußten, daß sie es mit einem fortgelaufenen Edelfräulein zu tun hatten. Jedenfalls sahen sie ein halbes Kind vor sich

-ich war ja noch keine dreizehn -, und sie erwarteten wohl, leichtes Spiel mit mir zu haben. Natürlich verlangten sie Geld - ich hatte ja auch welches, innen im Stiefel waren die zwölf Taler sicher verborgen -, aber ich wollte es ihnen nicht überlassen und behauptete bettelarm zu sein. Halb glaubten sie mir wohl und halb auch nicht, forderten meinen Dolch und meine Stiefel und wollten wissen, was da an meinem Hals baumelte - es war das Medaillon mit Zulhamins Bildnis, das sie meiner Mutter zum Tsafest hatte malen lassen und das ich immer noch bei mir trage... Nun, es kam zum Kampf oder besser, zum Geplänkel, denn richtig Ernst machten sie nicht, obwohl es mir lieber gewesen wäre und mir durchaus der Sinn danach stand. Vielleicht getrauten sie sich auch nicht, mich zu verletzen, oder sie wollten mich gefangennehmen, falls es bei mir nichts zu holen gäbe, um Lösegeld zu erpressen, und in einem solchen Falle sollte die Geisel natürlich möglichst we-nig beschädigt sein... Also umkreisten wir einander, sie waren zu zweit, aber ich war besser... Bei einer heftigen Bewegung verrutschte der Schleier der Tulamidin, und ich sah, daß sie kaum älter als vierzehn sein konnte, während ich den Burschen auf Anfang oder Mitte der Zwanzig schätzte. Bisher hatte ich nur zwei Kratzer davongetragen -einen auf dem rechten Handrücken und einen am linken Unterarm -, da gelang es mir, mit einem Tritt das Mädchen zu entwaffnen. Ich sah aus den Augenwinkeln, wie sich ihr Gesicht vor Schmerz verzerrte und sie fassungslos auf ihre Rechte starrte - vielleicht habe ich ihr einen Finger gebrochen oder gar das Handgelenk. Plötzlich schrie sie auf, aber nicht vor Schmerz. ›Sie hat Schmuck, sie hat Schmuck, sieh nur, sie hat Schmuck!‹ rief sie immer wieder mit schriller Stimme. Mein Hemd hatte sich unbemerkt geöffnet, und die Nadel, die ich stets innen trage, war nun deutlich zu sehen, vielleicht auch das Medaillon... Die Linke des Tulamiden schoß vor - wie er so unvorsichtig sein konnte, weiß ich bis heute nicht, er hätte doch merken müssen, daß mit mir nicht zu spaßen ist - und im selben Augenblick meine Rechte... Ich habe ihm den Dolch bis zum Heft in den Bauch gerammt, aber das merkte ich erst, als er unter gurgelnden Lauten zu Boden ging und mich, die ich den Griff noch immer fest umklammert hielt, dabei ein wenig mit sich zog. Da lag er nun, die Hände vor den Leib gepreßt, und zwischen seinen Fingern quoll dunkles Blut hervor. Die Kleine stand zitternd daneben. ›Hol Hilfe, Zulhamin!‹ brachte er mühsam und unter Stöhnen hervor. Seltsam, sie hieß wie meine Schwester... Ob mich das so wütend machte oder weil er mir die Nadel hatte rauben wollen, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur, daß mich plötzlich unbändiger Zorn übermannte ... nein, Wut ... oder Haß... ›Du wolltest meine Nadel, Elender‹, schrie ich, ›nimm dies statt dessen!‹ Und dann habe ich mich auf ihn gestürzt und ihm den Dolch mit aller Kraft in den Hals gestoßen. Als ich die Fontäne hellroten Blutes sah, wußte ich, daß er in wenigen Augenblicken zu Boron fahren würde. Das Mädchen hat mich angesehen, als stünde ein Siebengehörnter vor ihr. ›Mörderin! Mörderin!‹ schrie sie plötzlich, dann warf sie sich weinend neben ihrem Gefährten in den Straßenstaub. Während sie sein Gesicht mit Küssen bedeckte, unternahmen ihre kleinen Hände - auch die rechte, vielleicht gebrochene

-den sinnlosen Versuch, die Blutung zum Stillstand zu bringen... Ich habe mich abgewandt und meinen Weg nach Thegun fortgesetzt. Ich spürte keine Reue, auch keine Freude, auch keine Befriedigung... Ein ekliger Geschmack war in meinem Mund, das weiß ich noch...«

»Töten macht niemals Freude, glaube ich.« Pagols Stimme war leise und beherrscht. »Du bist wach?« Thalionmel schien nicht sonderlich überrascht zu sein. »Ich bin immer wach, wenn du mir etwas erzählst«,

erwiderte der Junge.

Dann schwiegen beide, und es war nichts weiter zu hören als Belemans brausender Atem. Pagol dachte nach; er hätte der Freundin gern ein paar beschwichtigende Worte gesagt: daß es nur billig sei, demjenigen das Leben zu nehmen, der es einem selbst rauben wollte, und daß sie recht und göttergefällig gehandelt habe. Aber das brachte er nicht über sich. Ihre Tat war grausam und unrecht, und sie hat große Schuld auf sich geladen, dachte er. Und kein Sterblicher kann sie lossprechen von der begangenen Sünde. Er wunderte sich, daß er keinen Abscheu vor ihr empfand und ihm nicht vor ihr graute. »Ist noch Wein da?« fragte er schließlich, nur um irgend etwas zu sagen. Er hörte es leise schaben und gluckern, als Thalionmel den Schlauch in seine Richtung schob. Gierig trank er, obwohl er gar nicht durstig war.

»Nun graut dir vor mir, nicht wahr, und du bereust es, einer Mörderin deine Begleitung angetragen zu haben.« Thalionmel hatte den Satz wie eine Feststellung gesprochen, und sie ließ Pagol keine Zeit zu antworten, als fürchte sie, er könne das Gesagte bestätigen. »Ich weiß, was ich getan habe, war nicht göttergefällig, und wenn ich es ungeschehen machen könnte, so täte ich es... Falls das Reue ist, so bereue ich meine Tat... Aber den ersten Stich bereue ich nicht! Ich täte es wieder, immer wieder! Er wollte mir die Nadel rauben!«

»Du sagst, er war Tulamide? Nun, vielleicht wollte er nicht nur deinen Schmuck rauben, sondern vor allen Dingen dich selbst. Vielleicht wollte er dich als Haremssklavin an einen reichen Hairan verkaufen.« Pagol sprach schnell. Er war erleichtert, daß ihm etwas eingefallen war, das die Tat der Freundin gerechtfertigt hätte.

»Du bist sehr freundlich, Pagol, aber wie gesagt, den ersten Stich bereue ich nicht, und vermutlich war schon dieser tödlich. Ich bereue nur den zweiten. So handelt keine Kriegerin...« Verlegen hielt das Mädchen inne. »Und auch kein früherer Garnisonszögling«, ergänzte sie dann. »Soldaten rücken übrigens eng zusammen, wenn es kalt ist«, fuhr sie mit veränderter Stimme fort. »Es ist zwar ein wenig unangenehm, den Körper eines anderen so dicht am eigenen zu spüren, aber man friert wenigstens nicht am Boden fest, und das kann manchmal sehr nützlich sein. Also, wenn du magst und falls du keine Angst vor mir hast, so kannst du gern ein wenig näher kommen. Außerdem schlottern und klappern deine Glieder und Zähne so laut, daß ich keinen Schlaf finden werde, wenn das die ganze Nacht nicht aufhört.«

»Ich habe keine Angst vor dir, ich will dir ja nichts rauben«, sagte Pagol, während er Bündel und Koffer in Richtung des Mädchens schob und sich dann eng an ihre Seite schmiegte. Wie kalt es war, wurde ihm erst jetzt, in ihrer wärmenden Nähe, richtig bewußt, und er konnte einen Ausbruch heftigen Zitterns nicht unterdrücken. Ärgerlich preßte er die Hand vor den schlotternden Kiefer und versuchte, sich so klein wie möglich zu machen, damit die Gefährtin das Beben seines Körpers nicht bemerken möge, als er ihre Hand auf seiner Schulter spürte.

»Du brauchst dich nicht zu schämen -es ist nicht dem Willen unterworfen, genauso wie die Gänsehaut, Paß auf, gleich hört es auf, und dir wird warm - gleich wird uns beiden warm.« Sie nahm einen Zipfel ihres Umhanges und breitete ihn über den Körper des Jungen. »Zimperalrik«, murmelte sie dabei.

Wie Thalionmel vorausgesagt hatte, ließ das Zittern bald nach und verebbte schließlich ganz. Nun, da er nicht mehr gar so arg fror, spürte der Junge, wie müde er war. Gleich würde er einschlafen. Aber das wollte er um keinen Preis. Vielleicht war diese Nacht die einzige seines Lebens, die er an der Seite der Freundin verbringen würde, und er wollte sie nicht verschlafen. Wenn wir miteinander reden, werde ich wach bleiben und jeden Wimpernschlag in ihrer Nähe auskosten können, dachte er, aber ihm fiel nichts ein, womit er das Gespräch wieder hätte beleben können. »Schläfst du?« flüsterte er.

»Das ist die dümmste Frage der Welt, und eigentlich sollte ich gar nicht darauf antworten«, erwiderte Thalionmel, und Pagol stellte sich vor, daß dabei ein kaum merkliches Lächeln ihre Lippen umspielte, »denn wenn man schläft, kann man nicht schwatzen. Aber heute will ich einmal nicht so sein und dir Rede und Antwort stehen: Nein, ich schlafe nicht. Warum?«

»Ach, ich wollte nur Gewißheit haben, daß ich dich nicht aus dem Schlummer reiße, wenn ich meine Lage ein wenig ändere«, log der Junge und regte sich, so als wolle er eine bequemere Haltung einnehmen. Dabei stieß er mit dem Ellbogen an etwas Weiches - eine so weiche Stelle, wie er sie am Körper der Freundin niemals vermutet hätte -, und es dauerte eine Weile, bis er begriff, daß es ihr Busen war. Ich habe ihre Brust berührt, dachte er erschreckt und entzückt zugleich - was wird nun folgen? Er wagte nicht, den Arm zu bewegen, obwohl die Stelle, wo die kleine weiche Wölbung ihn berührte, allmählich immer heißer wurde.

Da drehte Thalionmel sich auf die Seite, Pagols Arm glitt hinab, und der seltsame Zauber des Augenblicks war verflogen. »Bist du endlich fertig mit Strampeln?« fragte sie, aber ihre Stimme klang nicht unfreundlich dabei. »Ich finde, wir sollten nun schlafen, denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns, und wenn der Wind nicht nachläßt, wird das Wandern morgen genauso mühsam, wie es heute war.«

Pagol fand nicht, daß die Stimme der Freundin schläfrig klang. »Aber du bist doch gar nicht müde«, sagte er, ein Gähnen unterdrückend. »Warum plaudern wir nicht ein bißchen?«

»Plaudern? Worüber sollen wir plaudern?«

»Ach, erzähl mir einfach etwas - vom Kriegerhandwerk, vom Fechten...«

»Ja, interessiert dich denn das?« Thalionmel lachte plötzlich hell auf. »Nun, vielleicht hilft es dir ja beim Einschlafen, wenn ich dir für einen Schreiber so über alle Maßen bedeutsame Dinge wie den Ausfallschritt oder den Ochsenhieb erläutere.« Sie hielt inne, und als sie weitersprach, war alle Heiterkeit aus ihrer Stimme verschwunden. »Ich bin keine Kriegerin, Pagol. Das hast du schon einmal ganz richtig erkannt, und heute bin ich es weniger denn je. Kriegerin zu werden, das war einmal mein größter Herzenswunsch, aber die Götter haben es anders entschieden. Es ist auch kein Herzenswunsch mehr, denn in meinem Herzen sind keine Wünsche, außer dem einen, den du kennst...«

»Du willst deine Eltern rächen und deinen Oheim töten...«

»Das will ich, ja! Darum lebe ich, um den Elenden zu töten, und bei ihm wird mir das Töten eine Freude sein!«

»Aber dann mußt du dich wieder im Fechten üben, damit du ihn auch töten kannst und es nicht umgekehrt endet. Und du mußt ein Schwert oder einen Degen haben, denn mit dem Dolch kannst du ihn schlecht fordern.«

»Du meinst, ich solle ihn fordern?« Thalionmel dachte nach. »Dann muß ich wirklich fechten lernen. Aber einen Lehrer kann ich nicht bezahlen, ich habe ja kein Geld...«

»Die Schule, die Garnisonsschule«, schlug Pagol vor; er entsann sich, daß ihm Thalionmel einst von den Stipendiaten aus armem Hause erzählt hatte, die kein Schulgeld zahlen mußten.

»Ach, Pagol, wie soll das angehen? Ich kann nicht auf die Schule zurück. Ich habe nicht nur meine Eltern, mein Pferd und mein ganzes Hab und Gut verloren, ich habe auch meinen Namen verloren, da ich ihn nicht nennen darf. Schließlich bin ich noch nicht volljährig, und sobald ich die Garnison betrete, wird man mich Fuxfell übergeben, da er sich mit Hilfe der gefälschten Dokumente zu meinem Vormund hat bestellen lassen.« Das Mädchen seufzte kaum hörbar. »Ich weiß keinen Rat«, murmelte sie, »und du weißt auch keinen.«

»Jetzt weiß ich keinen, außer dem, daß du, wenn wir in Neetha angelangt sind, in den Tempel gehen solltest. Vielleicht wirst du dort Trost und Rat finden.« Pagols Müdigkeit war verflogen - die Freundin sprach mit ihm wie mit einem Gleichgestellten, öffnete ihm ihr Herz und fragte ihn um Rat! Geschützt durch die Schwärze der Nacht, legte sie den Panzer aus Schroffheit ab. Vielleicht hatten auch der genossene Wein oder das vorausgegangene Bekenntnis sie weicher und milder gestimmt, doch welche Rolle spielte das? Der Junge lauschte dem Klang ihrer Stimme, die klar und unverstellt in sein Ohr drang, und von dort unmittelbar ins Herz. Er hätte dieser schönen Stimme die ganze Nacht lang lauschen mögen. »Warum erzählst du mir nicht dein Leben, alles, was geschehen ist, seit du von Brelak fliehen mußtest?« forderte er sie auf. »Vielleicht findet sich darin die Antwort.«

»Sechzehn Monde sind seitdem vergangen -ich weiß nicht, wo ich beginnen soll.«

»Am Anfang vielleicht, mit jener Nacht, in der es ge-schah«, schlug Pagol vor. Er spürte, wie sich Thalionmels Hände unter der Decke zu Fäusten ballten.

»Nun gut«, sagte sie schließlich, »ich werde es erzählen.«

»Und ich höre zu«, erwiderte Pagol sanft.

2. Kapitel

Ich lief durch den Wald«, begann Thalionmel zu erzählen, »und es regnete in Strömen. Was ich fühlte, weiß ich nicht mehr, ich könnte es auch nicht beschreiben... Vielleicht...« Sie zögerte, »vielleicht fürchte ich mich auch, mich daran zu erinnern. Nennen wir es Verzweiflung ... Leere ... Götterferne. Wie dem auch sei, ich weiß jedenfalls, daß ich jeden Kummer, den die Götter noch für mich bereithalten, überleben werde, da ich jenen auch überlebt habe.«

»Man stirbt nicht so leicht«, sagte Pagol, da die Gefährtin ihre Rede sinnend unterbrochen hatte, »selbst dann nicht, wenn man es sich wünscht, wenn man es wirklich will.«

»Nun gut. Ich wollte ja auch nicht sterben, das heißt, ich wollte schon, aber ich wollte auch Fuxfell vernichten - das will ich immer noch -, und dazu mußte ich am Leben bleiben. Ich entsinne mich noch, daß ich mich fragte, in welchem Paradies die Seelen meiner Eltern wohl Einlaß fänden: in Rondras Hallen oder in Peraines Garten, oder ob sie gar im Tode getrennt würden. Diese Frage machte mir große Sorge, denn auf Erden hatten sie einander stets sehr lieb gehabt, und nie ist ein böses Wort zwischen ihnen gefallen. Vielleicht sind sie ja nun vereint in Travias Herberge ... aber ob das der Mutter recht ist...«

Thalionmels Stimme war bei den letzten Worten seltsam rauh geworden, und nun schwieg sie. Angestrengt lauschte Pagol in die Finsternis, aber er hörte nichts als das Schluchzen des Windes. Nicht weinen, Thalionmel!, bat er stumm, denn das könnte er nicht ertragen. Doch da gewahrte er das Beben an seiner Seite, wie Krämpfe von Schüttelfrost, und das war weit schlimmer als lautes Weinen. Schon spürte der Junge, wie es heiß in seinen Augen zu brennen begann, und er blinzelte heftig. Was soll ich nur tun?, dachte er verzweifelt. Sie anfassen, ihr begütigend das Haar streicheln oder tröstend den Arm um sie legen, das durfte er nicht - es würde sie aufbringen und alles noch schlimmer machen -, und mit Worten Trost spen-den, das konnte er nicht, die Stimme würde ihm dabei versagen. Und welche Worte hätte er auch sprechen sollen? Gab es denn einen Trost? Gab es eine Antwort auf ihre Frage? War jemals ein Sterblicher von dort zurückgekehrt, um zu berichten, wie es dort zuging?

Nein, ich kann sie nicht trösten, entschied Pagol, und der Kummer über diese Erkenntnis und das Mitleid mit der Freundin legten sich wie eine steinerne Last auf sein Herz. Er hatte, angesteckt vom Leid des Mädchens, auch zu zittern begonnen und fürchtete schon, daß über kurz oder lang sie beide in Tränen ausbrechen würden, da ließen ihre Krämpfe nach, und das lautlose Schluchzen verebbte. Steif wie ein Brett lag sie nun neben ihm, alle Muskeln ihres mageren Körpers schienen gespannt. Eine Weile verharrte sie in dieser Haltung, dann schneuzte sie sich in irgend etwas und begann erneut zu sprechen -mit leicht belegter Stimme zwar, aber klar und gefaßt.

»Jetzt will ich dich nicht weiter mit müßigenÜberlegungen und jenseitigen Fragen langweilen«, sagte sie, »denn das bringt uns nicht weiter. Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, ich lief durch den Wald. Nun, später wird wohl ein Gehen daraus geworden sein, denn fünfundzwanzig Meilen in einem fort laufen, das kann ich nicht. Und irgendwann ließ der Regen nach. Als ich in Neetha anlangte, war es noch recht früh am Tag, um die siebte oder achte Stunde vielleicht. Zwar musterte mich die Wache stirnrunzelnd - ich war völlig durchnäßt und gewiß von oben bis unten besudelt -, aber sie erkannte die Uniform und ließ mich achselzuckend passieren, ohne Fragen zu stellen.

Ein Lauf beziehungsweise Marsch von fünfundzwanzig Meilen gibt einem die Gelegenheit, Gedanken und Gefühle zu ordnen, mögen sie auch noch so verworren und verzweifelt sein. Und so hatte ich schon unterwegs damit begonnen, die Untat des Oheims zu überdenken und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Wie abgrundtief seine Bosheit war, wurde mir erst bewußt, als ich erkannte, mit welch dämonischer Klugheit er sein Verbrechen geplant und ausgeführt hatte. Außer mir gab es keine Zeugen, denn den einzigen anderen hatte er ermordet. Welch namenlose Kraft mag ihm wohl beigestanden und Robak in die Schreibstube geschickt haben, auf daß er in diesem einen Zeugen hätte, der, obzwar tot, dennoch für ihn sprechen konnte? Denn fände man Robaks verkohlte Leiche in den Trümmern, und dazu vielleicht Reste der erbrochenen Truhen und Schränke, so wäre doch jedem klar, wie sich alles zugetragen hatte: Robak hatte versucht, sich am freiherrlichen Vermögen zu bereichern, und um seine Freveltat zu vertuschen, hatte er ein Feuer gelegt (vielleicht war der Brand auch durch seine Hast oder Unachtsamkeit ausgebrochen), in dem er dann selbst umgekommen war. Den Frevler strafen die Götter. Fuxfell aber hatte, den Göttern sei Dank, in seiner geringen geretteten Habe ein wichtiges Dokument, die Zweitschrift des Testamentes meiner Eltern, das sie ihm - und das war der eigentliche Grund seines Besuches gewesen

-just am Vortag eingehändigt hatten, damit er es zu einem Advocatus nach Neetha oder Methumis bringe, auf daß es dort sicher verwahrt werde. In diesem Dokument nun steht - das habe ich mit eigenen Augen gelesen -, daß Zordan Fuxfell, der Halbbruder meiner Mutter Kusmine, bis zum Tage meiner Volljährigkeit mein Vormund und der alleinige Lehensverweser von Brelak sei. Und Zeit genug, es mit den gut eingeübten Unterschriften meiner Mutter und meines Vaters zu versehen, hatte er allemal. Welch abgrundtiefe Bosheit, welch namenlos abscheulicher Plan! Ob er wohl einzig darum nach Brelak gereist war, meine Eltern zu ermorden? Nun, du weißt es ebensowenig wie ich, und es ist auch müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Fest steht jedenfalls, daß, als die Türme und Kuppel von Neetha im Dunst vor mir auftauchten, er schon Herr über Brelak war. Und ich wußte es und wußte, was es für mich bedeutete. Nicht nur wäre ich von nun an meines Lebens nicht mehr sicher, ich könnte ihn auch nicht anklagen und seiner Untat überführen. Denn wem würde man glauben: dem vor Kummer verstörten Kinde oder dem aufrechten Mann mit dem einnehmenden Wesen und den zierlichen Umgangsformen? Ja, so wirkt er auf Fremde, dieser Abschaum, diese Ausgeburt der Niederhöllen! Und er kann ein wenig zaubern und sich mit Hilfe dieser Gabe die Menschen gewogen machen...«

»Was ist mit deiner Schwester?« warf Pagol ein. »Wird sie in dem gefälschten Testament auch erwähnt?«

»An Zulhamin habe ich kaum gedacht, das muß ich bekennen«, erwiderte Thalionmel, ohne die Frage des Jungen zu beantworten, »und das war schlecht von mir, denn der Verlust, den sie erlitten, war nicht geringer als der meine. Doch als ich den Platz vor dem Praiostempel überquerte, wohin meine Füße mich ohne mein Wissen getragen hatten, da wurde mir klar, daß ich nun zu ihr gehen und es ihr sagen mußte... Mir wurde auf einmal ganz kalt, obwohl die Sonne Nebel und Dunst schon vertrieben hatte und sie recht warm herniederschien... Nein, in dem falschen Dokument steht nichts von ihr, er kannte sie ja nicht einmal und wußte nicht, daß sie als meine Schwester bei uns lebte, da konnte er auch nichts von ihr schreiben...«

»Aber da waren die Dörfler doch sicher sehr verwundert, daß deine guten Eltern dem Ziehkind gar nichts hinterlassen haben... Du sagst doch, daß sie so liebreizend ist, und alle im Dorf sie gern hatten.«

»Darüber habe ich auch schon nachgedacht«, erwiderte Thalionmel, »aber er wird kaum dem Schulzen das Testament unter die Nase gehalten oder es in voller Länge vorgelesen haben. Der Graf muß die Rechtmäßigkeit von Fuxfells Anspruch auf das Lehen bestätigen, und was schert den meine kleine Schwester... Daß nun ganz Brelak den armen Robak für einen Dieb und Mordbrenner hält, das tut mir in der Seele weh. Er mag ein wenig faul und einfältig gewesen sein -so hörte ich jedenfalls meine Eltern einmal sagen -, aber er war von aufrechter Gesinnung und stets freundlich gegen jedermann...«

»Erzähl mir von Zulhamin«, bat Pagol. »Wie hat sie die Nachricht aufgenommen?«

»Ach bitte, Pagol, erspar es mir, dir das zu schildern. Die Kunde brach ihr das Herz und raubte ihr fast den Verstand, so daß Meisterin Shahane in ihrer Sorge schließlich nach einem Medicus schickte, der Zulhamin einen Schlaftrunk einflößte. Die Sharisad ist eine kluge Frau, mußt du wissen, klug und umsichtig. So sandte sie noch am selben Tag einen Boten zur Garnison, um Quendan unter einem Vorwand in ihr Haus zu locken. Quendan, Shahane, du, Zulhamin und ich, wir sind die einzigen, die die Wahrheit kennen. Ich habe mich, bevor ich Neetha verließ, mit Quendan an einem geheimen Ort getroffen, doch davon später. Denn zuvor will ich dir noch ein wenig von Shahane erzählen. Sie ist kein schlechter Mensch, ganz gewiß nicht. Sie hat mich sehr umsorgt, mich in einen warmen Zuber gesteckt, mir trockene Kleider und zu Essen gegeben. Aber sie nimmt es mit den Talern ziemlich genau, und sie kann ausgezeichnet rechnen, wie die meisten Tulamiden. Als ich mich ein wenig ausgeruht hatte und wir besprachen, wie es nun weitergehen soll - nicht nur mit mir, sondern auch und vor allen Dingen mit Zulhamin -, da wußte sie auf der Stelle und bis zum letzten Kreuzer und auf den Tag genau zu sagen, für welche Spanne Zeit das Lehr- und Kostgeld reichen würde, das meine Eltern ihr im voraus für Zulhamins Pflege und Erziehung geschickt hatten. Neun Monde und achtundzwanzig Tage waren es. Wie seltsam, daß ich das behalten habe. Und sie meinte, danach sei meine Schwester alt genug, um sich die weitere Ausbildung durch Unterhaltung der Gäste selbst zu verdienen.«

Thalionmels Stimme war vom vielen Reden etwas rauh geworden, und sie hüstelte. Pagol reichte ihr den Weinschlauch. »Hier, trink, du bist ja schon ganz heiser, und es ist noch reichlich Wein da.«

Gedankenverloren nahm das Mädchen einen langen, kräftigen Schluck. »Ich hoffe, sie hat mit Unterhaltung der Gäste das Tanzen gemeint«, sagte sie dann. »Ich war ja noch so jung und dumm damals, daß mir gar nichts anderes in den Sinn gekommen wäre, aber inzwischen... Nun, Zulhamin wird nicht daran sterben, wenn sie hin und wieder für ein paar Silber- oder Goldstücke recht freundlich zu einem Mann ist...«

»Sprich nicht so von deiner Schwester, bitte!«

»Ich meine es gar nicht böse ... oder häßlich«, erwiderte Thalionmel nach einer nachdenklichen Pause. »Ich wollte sagen: Durch ihr Leben geht ein Riß; sie ist nicht mehr dieselbe wie zuvor und wird es nie wieder sein. Und ein gebrochenes Herz kann man weder kitten noch abermals brechen.«

Wie kannst du das alles wissen? wollte Pagol einwenden. Du hast sie doch so lange nicht gesehen. Vielleicht ist sie anders als du, vielleicht haben die Götter ihr so viel Heiterkeit ins Herz gelegt, daß sie irgendwann einmal den Schicksalsschlag verwinden und wieder glücklich werden kann. Aber da merkte er, daß die Freundin von sich selbst gesprochen hatte. »Du machst dir Sorgen um Zulhamin, nicht wahr?« fragte er leise. »Auch sie zieht dich nach Neetha zurück.«

»Ich bin nicht ihre Kinderfrau, und sie ist kein Kind!« Der Satz klang schroffer, als Thalionmel beabsichtigt hatte, deshalb fügte sie rasch hinzu: »Aber du hast recht -ich fühle mich verantwortlich für sie. Ich war immer ihre Ratgeberin, und sie hat stets zu mir aufgeblickt und meinen Ratschlag meistens befolgt, so dumm das in deinen Ohren auch klingen mag. Ja, ich muß wissen, was sie treibt und ob sie wohlauf ist - das ist meine schwesterliche Pflicht.«

Vielleicht sehnst du dich ja auch ein wenig nach ihr, dachte Pagol und lächelte befriedigt. Schließlich hatte er längst bemerkt, daß der Freundin das Medaillon mit dem Bildnis der Schwester, das an einem unscheinbaren ledernen Bande hing, fast ebenso teuer war wie die Löwinnennadel und daß sie es ebenso mit Zähnen und Klauen verteidigen würde. Diesmal war es, als habe Thalionmel seine Gedanken erraten, denn unvermittelt kam sie auf das Schmuckstück zu sprechen.