Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

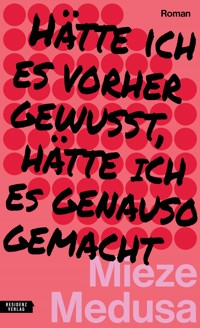

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Du bist dran" ist zum Lachen und zum Weinen schön – wie das wirkliche Leben. Drei liebenswerte Außenseiter sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben: die 18jährige Agnesa, ein Wiener Mädel mit Migrationshintergrund und ohne Schulabschluss, der Computer-Nerd Eduard, den die Midlife-Crisis zum Stalker in den Weiten des WWW macht, und die Feministin Felicitas, die mit 69 immer noch rebellisch unterwegs ist, mittlerweile allerdings – der Liebe wegen – in der tiefen Provinz. Ihre Wege kreuzen sich und allen wird klar: Gemeinsam geht es besser, auch wenn dabei ein paar liebgewonnene Lügen auf der Strecke bleiben müssen. Als Poetry Slammerin ist Mieze Medusa seit Jahren erfolgreich, nun hat sie einen Roman vorgelegt, der mit Witz, Herzenswärme und einem ganz eigenen Sound die Stimmen der Gegenwart einfängt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mieze Medusa

Du bist dran

Roman

Wir danken für die Unterstützung

© 2021 Residenz Verlag GmbH

Salzburg – Wien

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Thomas Kussin

unter Verwendung einer Illustration von Helene Traxler

Lektorat: Jessica Beer

ISBN Print 978 3 7017 1729 3

ISBN eBook 978 3 7017 4639 2

Inhalt

Essen top, Service verbesserungswürdig

Dobro mit Käse

Die unerträgliche Leichtigkeit von 0 und 1

Zigarren ausdrücken auf der dünnen Haut des Patriarchats

Ist da eine Welt vor dem Fenster?

Kein Duckface

Übungsmodus

Die Hölle ist eine Karaokebar

Königrufen und Linsensalat

Vom Rennen gegen Wände

Nerdland

Schalt die Wolkenkratzer ein, ich kann nichts sehen

Ein sehr alter Ort

Das Leben ist Gegenwart

Koks, Eierspeise, Nachdenken über Mordor

Eine kurze Geschichte der Waldarbeit

Das Schlimmste ist der Geruch

Belauscht in Wort und Blick

Freunde fragen

Keine Zeit für Heimweh

2nd Base auf der Balkanroute

So große Augen

Zusammentreffen ist kein Auffahrunfall

Ich bin nicht tot, nur weil ich mich nicht melde

Resilienz versus Revolution

Don’t panic

NOYB (None of your Business)

Der Tag danach

Nächste Abzweigung: Uschi

Powernap auf der Autobahn

Kaffeetrinken im gelben Haus

Sturmwarnung

Im Windbruch

Show Down

Haus und Haut

Erstbegehung

Pläne machen bei drückender Hitze

Ins Theater!

Danke!

Essen top,Service verbesserungswürdig

Das »Poseidon« ist wie Kurzurlaub in der Vorstadt. Wie bringt man die Leute zum Träumen? Man streicht die Wände weiß und hängt ein Fischernetz an die Decke. Die Tischtücher sind aus Papier, die Stühle unbequem, aus Holz und blau gestrichen. Wie in der Taverne am Strand. Laut einer Bewertung auf Tripadvisor ist das »Essen top, Service verbesserungswürdig«.

An der Wand hängt die Gitarre, die Nikos manchmal herunternimmt, wenn Vasilis mit seiner Bouzouki vorbeikommt. Griechisch kann ich nicht, mitsingen schon. Bei der Kassa hängt das Foto von Mama mit den Zwillingen. Daneben eines von der γιαγιά und eines von Nikos’ Auto, als es neu war.

Ich liebe das »Poseidon«. Wenn Vasilis und Nikos nicht selbst Musik machen, läuft jeden Abend die gleiche Playlist mit griechischer Musik. Die Leute essen und sehen dabei glücklich aus.

Am liebsten helfe ich in der Küche. Erstens muss ich dort den Bauch nicht einziehen. Zweitens riecht es gut. Drittens kocht da die Maria. Sie redet viel, während sie arbeitet. Sie erzählt von ihrer Kindheit oder von ihren Abenteuern auf Saison. Märchen aus dem Gastgewerbe mit vielen Fröschen und keinem einzigen Prinzen. Ihre Geschichten enden ausnahmslos damit, dass Maria hilflos den Kopf schüttelt und mich anschaut: »Du bist aus Wien?«

Ich nicke.

»Du bist in Wien geboren?«

Ich nicke wieder.

»Du hast nie woanders gewohnt?«

Ich nicke ein drittes Mal.

»Dann kannst du dir gar nicht vorstellen, wie es zugeht auf der Welt.«

»Es gibt eine Welt außerhalb von Wien?«

»Hast du keinen Fernseher?«

»Doch?«

»Dann schalt ihn ein. Da siehst du, was auf der Welt passiert.«

Plötzlich steckt Nikos seinen Kopf durch die Schwingtür. Er nickt Maria zu, sie hebt den Kochlöffel.

»Agnesa. Komm raus, ich brauch dich im Service.«

»Ich brauche Agnesa auch. Oder soll ich die ganzen Zwiebeln alleine schneiden?«

»In einer halben Stunde!« Jetzt schaut Nikos mich an, bis ich nicke.

Eine halbe Stunde später habe ich zwei Teller Moussaka in der Hand. Ich springe für Yannis ein. Yannis heißt eigentlich Rado und ist aus Rumänien. Er ist unser Kellner. Früher war er am Bau und hat sonst alles Mögliche gemacht, um Geld zu verdienen. Nikos ist großzügig im Geben von ersten Chancen. Niemand verlangt, dass hier nur Griechen arbeiten. Rado nimmt man den Griechen ab. Er ist einsilbig und spricht mit einem Akzent, der schwer einzuordnen ist. Warum wir Rado Yannis nennen? Die Kellner wechseln oft. Wer Tisch 5 bis 12 bedient, heißt Yannis. Das erleichtert die Arbeit. Außer heute, da macht sich Yannis, also Rado, den Job so einfach, dass er gar nicht erst kommt.

Mama lehnt an der Bar und verrührt mit dem Löffel ihre Gedanken im Kaffee. Im Rücken spüre ich ihre Blicke, wenn ich mich über die Tische beuge, die Tischdecken glattstreiche oder Gedecke auflege.

Nein, Mama, ich bin nicht schwanger!

Ja, Mama, ich bin schon wieder dicker geworden!

Ich laufe zwischen den Tischen hin und her. Manchmal muss ich mich seitlich drehen und den Bauch einziehen, um zwischen den Stühlen durchzukommen. Später wird Mama das kommentieren.

Ich bin total verschwitzt. Wenn Mama im Service ist, hat der diensthabende Yannis mehr Arbeit. Heute bin das ich. Das »Poseidon« ist ganz schön voll. Ich schmeiße ein paar Eiswürfel in meine abgestandene Cola, ziehe Colawasser durch den Strohhalm und werfe einen wütenden Blick in Mamas Richtung. Eine Freundin von früher lehnt neben Mama an der Bar. Ich gebe Maria die Bestellungen durch. Sie deutet auf zwei dampfende Teller.

»Zweimal Lamm für Tisch 3.«

Auch Maria ist ziemlich verschwitzt.

»Das ist der Tisch von der Mama.«

»Ich weiß, aber …« Maria verdreht die Augen und deutet auf die beiden, die sich an der Bar gut unterhalten. Mama hat Zeit gefunden, den Lippenstift aufzufrischen.

Ich renne mit Tsatsiki zum Ecktisch mit dem verliebten Pärchen. Hoffentlich hat sich Maria mit dem Knoblauch zurückgehalten. Ich renne zurück, nehme die beiden Teller mit dem Lamm, renne zu Tisch 3, Mamas Tisch, und wieder zurück. Schon wieder stehen drei Teller mit dampfendem Essen da. Der Herr, der sich im Eck alleine durch die Speisekarte isst, winkt mir. Er will noch ein Bier, schon verstanden, aber kann nicht die Mama …?

Sein Blick bleibt solange an meinem Oberkörper hängen, dass ich an mir runterschaue, ob die Knöpfe der Bluse noch dran sind. Er bemerkt meinen Blick und zieht die Augenbrauen hoch. Als ich das Bier vor ihm auf den Tisch stelle, tätschelt er meinen Unterarm und murmelt: »Na, stell dich nicht so an. Ich schau dir schon nichts weg.«

Auf dem Rückweg schleiche ich extra in Mamas Nähe vorbei.

»… weiß nicht mehr, was ich machen soll.«

»Eleni ist ein kluges Mädchen, das wird schon, mit dem Gymnasium.«

»Aber, wenn nicht?«

Mamas Freundin fängt meinen Blick auf und unterbricht sich. Sie lächelt mir zu. Mama dreht sich um. Als sie mich sieht, friert ihr Lächeln ein. Sie mustert mich. Dann bewegt sie ihr Kinn Richtung Toiletten. Das heißt: »Mach dich frisch, Mädchen.«

Ich stelle das Tablett mit den Getränken vor ihr ab und murmle die Tischnummer. Soll sie doch auch mal ein paar Schritte machen. Die Klotür kracht, als ich sie hinter mir zufallen lasse. Ich setze mich angezogen auf die Klobrille und atme durch.

Im Nacken unter den Haaren schwitze ich. Ich wische mich mit Klopapier ab. Beim Händewaschen vermeide ich den Blick in den Spiegel. Was soll da schon zu sehen sein, außer mein rotes Gesicht? Rund, rot, groß. Manchmal sehe ich mich selbst nicht mehr vor lauter Backen.

Mit drei Tellern schiebe ich mich zwischen den Tischen durch, bleibe mit der Hüfte an einer Stuhllehne hängen und verliere fast eine Portion Souvlaki. Ich habe oft Schwierigkeiten damit zu wissen, wo ich aufhöre und wo die Welt anfängt. Der Stuhl kracht auf den Boden, und das ganze Lokal starrt mich an. Ich seh den Leuten an, was sie denken: Kein Wunder bei dem Fettarsch. Mir wird immer heißer. Wieder komme ich bei Mama vorbei, sie dreht mir den Rücken zu.

»Nikos hat schon wieder gejammert, wie eng die Wohnung ist. Wir haben überhaupt keinen Platz mehr …«

Vielleicht hätte ich den Satz gar nicht auf mich bezogen, wenn Mamas Freundin nicht so erschrocken geschaut hätte. Hat sich Nikos über mich beschwert? Ausgerechnet heute? Wo ich in der Küche und im Service aushelfe? Wie ferngesteuert renne ich in die Küche. Maria brät konzentriert Fleisch an, sie dreht mir den Rücken zu. Ich schnappe mir die Fettschwarte, die auf einem abservierten Teller liegen geblieben ist, und stopfe sie mir in den Mund. Das Fett ist kalt. Ich kaue. Meine Lippen sind noch ölig, als sich Maria nach mir umdreht.

»Was machst du da?«

»Kümmer dich um deinen Scheiß!«

Sie drückt mir ohne Vorwarnung einen heißen Teller mit Moussaka in die Hand, die Hitze brennt auf meiner Haut.

»Frag deine Mutter, wer das will, und schleich dich aus meiner Küche!«

Ich bin schon fast bei der Tür raus, als mich Maria zurückruft: »Und wisch dir den Mund ab.«

»Geh in Arsch!«

Beim Rausgehen weiß ich schon, dass ich mich morgen bei Maria entschuldigen werde. Bei Mama nicht, denke ich mir noch, dann knalle ich das Moussaka dem verdutzten Gast vor die Nase und renne aus dem Lokal. Soll sie doch schauen, wieviel Platz sie plötzlich hat, wenn ich weg bin.

Ich schaffe zwei Blöcke in dem hoppelnden Laufschritt, den ich mir angewöhnt habe, seit ich mir so schwer damit tue, gleichzeitig zu laufen und zu atmen. Es dauert ewig, bis ich das Haus erreiche, in dem wir wohnen. Dort hocke ich mich keuchend auf eine Stufe vor der Haustür. Es riecht nach Hundeklo. Das hier ist Ottakring, da kannst du auf der Straße einfach losheulen. Niemand wird dich fragen, was los ist. Ich heule vor mich hin. Irgendwann ist mir kalt. Dann schleiche ich heim in die Wohnung. In mein Zimmer. Beim Ausziehen bemerke ich, dass in meinem Nacken ein Stück Klopapier klebt. Ich beiße mir vor Wut auf die Faust. Die γιαγιά schläft schon, wenn ich Glück habe, hat sie ein Schlafmittel genommen. Wenn ich Pech habe, wacht sie von meinem Weinen auf und verlangt eine Erklärung. Als ich im Bett liege, drehen sich Lichtflecken über meinen geschlossenen Augen. Neben mir atmet die γιαγιά.

Dobro mit Käse

Mama und ich wohnen in einer schattigen Nebenstraße in Ottakring. Ich liebe Ottakring. Hier ist immer was los. Radfahrer schreien den Autos hinterher, die ihnen die Vorfahrt nehmen. Die Autos hupen zurück. Hier gehen die Leute in Hausschlapfen vor die Tür. Die Semmeln heißen Sesamkringel und alles ist dobro. Dobro mit Käse. Zum Hupen dobro.

Im Sommer pumpen Autos die Musik bei offenem Fenster in die Luft. Im Winter bleiben die Fenster zu, dafür wird das Autoradio lauter gedreht. Das Haus, in dem ich wohne, ist ein Altbau mit hohen Räumen. Im Erdgeschoß riecht es nach Keller, weiter oben nach Essen. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock. Sie gehört Nikos.

Wenn man in die Wohnung kommt, sieht man im Gang erstmal nur Schuhe. Der Balkon ist schon voll, wenn Nikos rausgeht, um eine zu rauchen. Neben der Wohnküche liegt das Schlafzimmer von Mama und Nikos. Dann kommen die Zimmer von Dimitris und Eleni, den Zwillingen, und das Zimmer mit dem Schrank, in dem alles Platz haben muss, was für das feuchte Kellerabteil zu schade ist. Ich habe kein eigenes Zimmer. Ich hatte kurz eines, jetzt schlafe ich bei der γιαγιά. Das ist Griechisch für Oma und wird so ausgesprochen: Jaja.

Mein altes Zimmer hat jetzt Eleni.

»Ich schlaf nicht mehr im gleichen Zimmer wie Dimitris, ich bin ein Mädchen, und Mädchen schlafen nicht im gleichen Zimmer wie Dimitris«, hat sie erklärt, als sie von einem Schulausflug zurückkam, bei dem sie nicht mit Dimitris und ihrer besten Freundin in einem Zimmer schlafen durfte.

»Dimitris ist dein Bruder und natürlich schläfst du im gleichen Zimmer«, hat meine Mutter geantwortet und Nikos hat zustimmend gebrummt. Aber Eleni ist wie meine Mutter: Es ist schwer auszuhalten, wenn sie Streit mit dir hat.

Zu mir ist die γιαγιά meistens freundlich, zur Mama nicht. Sie hat sich mit unserer Gegenwart abgefunden. Sie liebt Eleni und Dimitris ausdauernd und auf eine großzügige Art und Weise, die schlecht für die Zähne ist. Ich glaube schon, dass die γιαγιά uns mag. Es ist nur so, dass sie sich von Mama überrumpelt gefühlt hat. Fast vierzehn Jahre ist es her, dass Mama sich besonders sorgfältig zurecht gemacht hat. Ich war damals fünf. Alt genug, um für ein paar Stunden am Abend alleine zu bleiben. Mama hat das dunkelgraue Seidenkleid angezogen, das sie im Internet bestellt und von dem sie die Etiketten nur ganz vorsichtig abgelöst hat, damit sie es in der nächsten Woche wieder zurückschicken kann. Ihre Hand hat ein bisschen gezittert, als sie die Lippen nachgezogen hat.

»Wünsch mir Glück, Agnesa, wünsch uns Glück«, hat sie geflüstert und dabei ihr Spiegelbild fixiert, als könnte sie darin die Zukunft sehen. Als sie heimgekommen ist, war das Kleid zerdrückt und hatte Rotweinflecken, aber das sei egal, meinte sie mit einer Stimme, die zitterte wie vorher ihre Hand beim Schminken. Eine Woche später sind wir bei Nikos eingezogen. Mamas Bauch wuchs und wuchs. Monate später und nach einem genauen Blick auf die Zwillinge vergaß sogar die γιαγιά, auf einem Vaterschaftstest zu bestehen.

Vor Nikos sind wir oft umgezogen. Mama war aus Stein und ich irgendwie daran schuld. Meine Mama liebte einen Mann und hoffte, mit einem Kind würde daraus eine Familie. Der Mann suchte nach einem Blick auf mich das Weite. Nicht, dass Mama mich nicht lieben wollte. Doch ich hatte schon in den ersten Wochen alle Erwartungen enttäuscht. Der Mann war weg. Das Kind war da. An Spaziergänge war nicht zu denken.

Also legte sich die Mama auf das Sofa. Die Haut so dick, daraus hätte man Mauern bauen können. Sie ist tagelang auf dem Sofa gelegen: »Schatz, geh spielen!«

Ich habe mich so gesehnt nach etwas, das Mamas Stahlbetonhaut durchdringt. Aber wer weiß schon, wie das funktioniert mit dem Einreißen von Mauern.

Eines Tages im Supermarkt entdeckte Mama ihr Lächeln wieder. Sie schenkte es Miroslav, der gab ihr im Tausch dafür die Schlüssel zu seiner Wohnung. Wir packten unsere Sachen. Vielleicht hätten wir sowieso aus der alten Wohnung rausmüssen. Wohnen kostet Geld, und wie hätte Mama das verdienen sollen, wenn sie die ganze Zeit auf dem Sofa lag?

Die Sache mit Miroslav war nicht für immer. In schneller Folge wohnten wir dann bei Alois, Karim und noch ein paar anderen. Ich habe die Umzüge gehasst. Jedes Mal musste ich die Mama neu auswendig lernen. Die Alois-Mama liebte ihr Weizenbier zum Kartoffelsalat. Die Miroslav-Mama trank selten ein Glas Wein, dafür gab’s täglich einen Spaziergang und am Wochenende eine Tour durch den Wienerwald. Die Karim-Mama brachte mich meistens zu Karims Mutter, damit sie Zeit hatte, sich ganz auf Karim zu konzentrieren.

Bei wem hat Mama vor dem Anschneiden mit dem Brotmesser drei Kreuze auf den Brotlaib gezeichnet? Ich erinnere mich nur an die Ohrfeige, die ich bekam, als ich Mama vor ihrem damaligen Mann fragte, warum sie das mache. Meine Mama hat ihre Meinungen und ihr Lieblingsessen gewechselt. Sie hat ihr Lachen und ihre Kleider umgefärbt. Nur ihre steinerne Miene, die ist immer die Gleiche geblieben. Wenn die steinerne Miene sich zu verfestigen begann, dann wurde es bald wieder Zeit für einen Umzug.

Die unerträgliche Leichtigkeit von 0 und 1

Das Panel »Wesentliche Erfolgsstrategien für das Agile Testing« langweilt mich. Es fühlt sich an, als würden Ameisen auf meiner Haut krabbeln. Soll ich mir die Spitze des Bleistifts ins Auge rammen, nur damit etwas passiert?

Die IT-Fachmesse ist gut besucht. Ein paar Strahlen Tageslicht kämpfen sich in die Halogenwelt. Auf der Bühne redet einer. Sein Mund bewegt sich so langsam, als hätte ihn jemand auf Zeitlupe gestellt. Spucketropfen schweben vor seinem Mund. Agiles Testen ist nicht so schwierig, wie er es darstellt. Man muss halt nach jedem Iterationsschritt ein paarmal testen, und dazwischen auch.

Als er endlich fertig ist, gehe ich nach vorne. Neben der Bühne steht die Messetechnikerin. Sie hat Augen, die man sich merkt. Ich gebe ihr meinen Laptop. Sie steckt ihn an und fragt nach dem Video-Anschluss: »HDMI oder VGA?«

Sie checkt, ob der externe Bildschirm aktiviert ist, das ist er natürlich. Alles klappt problemlos.

»Brauchen Sie sonst noch etwas?«

Ihre Stimme ist so angenehm wie ihre Haarfarbe. Ihre kinnlangen Haare glänzen im Licht. Die Kurve von ihrem Hals zu ihren Schultern würde ich gern berechnen. Ich verliere mich in einer If-else-Schleife. If ich mich traue, then kann ich sie später fragen, ob wir was essen gehen wollen, else kann ich sie irgendwann per Mail kontaktieren oder nie.

Sie lächelt mich an. Es ist ein professionelles Lächeln, aber immerhin.

Ich zähle vorsichtig von zehn runter. Wenn ich bei drei bin, frage ich sie einfach. Ich komme bis zur Null, sage aber nichts.

»Wollen Sie den Laptop gleich hierlassen oder bringen Sie ihn mir später nochmal?«

Ich lasse meine Geräte nicht gern aus den Augen. Vor meinem Talk will ich noch aufs Klo gehen, das entspannt einfach. Wenn ich den Laptop jetzt bei ihr lasse, dann hat sie alle Zeit der Welt, um Malware zu installieren. Andererseits hat sie die auch jetzt schon gehabt. Es ist also egal. Wenn ich heimkomme, setze ich den Laptop ohnehin neu auf. In diesem Moment werden wir von einem Kollegen im zerknitterten Anzug unterbrochen. Er übersieht sie absichtlich und fragt mich mit tiefer Stimme nach dem Techniker. Als hätte er sich noch nie überlegt, dass sein Online-Buddy gandalf_2x45 nicht unbedingt der weiße, mitteleuropäische Mann mittleren Alters sein muss, für den er ihn hält: Ich verstehe ihren grantigen Gesichtsausdruck. Falls wir einen gemeinsamen Moment gehabt haben, dann ist er jetzt vorbei.

Ich verschwinde Richtung Kaffeeautomat und himmle sie aus der Ferne an. Auch hier: Gesprächsfetzen, die Kompetenz vermitteln sollen und doch nur idiotisch wirken.

»Ich hab haptisch null Guidance Mode. Das heißt: Ich muss hinschauen! Verstehst?«

»Ich mein, schau dir die ESC-Taste an!«

»Naja.«

»Ich find, der hat außerdem voll das komische Ruhe-Wach-Hybernation-System.«

Um welches Gerät es da geht? Ist doch egal. Morgen gibt es ein neues.

Zeit für meinen Vortrag. Ich nehme Blickkontakt mit der Technikerin auf. Sie nickt mir zu. Ich lächle sie an und deaktiviere den Ruhezustand meines Laptops. Ein paarmal räuspern: eins, zwei, Sprechprobe. Die Leute im Publikum begrüße ich mit einem vorbereiteten Witz. Im Publikum grinst jemand. Immer die gleiche Angst: Lachen die Menschen über meine Witze oder meine Stimme? Jahrelang war es mir ein Gräuel, vor Menschen zu sprechen. Wie ferngesteuert rede ich weiter. Irgendwann ist es Zeit für die Fragen aus dem Publikum.

»Wieso verwenden Sie nicht Office fürs Erstellen der Rechnungen?«, will einer wissen. Sein dunkelblauer Anzug ist von weißen Schuppen beschneit. Er bezieht sich auf die Implementierung eines Online-Verrechnungssystems, das vorher als Beispiel gedient hatte. Kinderkram. Oder eigentlich: Es sind die Kinder, die gerissen sind. Greisenkram.

»Office neigt dazu, Prozesse nicht zu beenden. Dann sammeln sich im Speicher die Zombieprozesse. Kein Fenster offen, aber ein Haufen Prozesse am Laufen.«

»Aber Zombieprozesse brauchen doch ohnehin kaum Systemressourcen. Die meisten Kunden sind froh, wenn sie mit Office arbeiten können, da kennen sie sich aus.«

»Es ist unsauber. Auf Dauer handeln Sie sich damit nur Probleme ein. Investieren Sie ein bisschen Kleingeld in eine Mitarbeiterschulung und alle sind glücklich. Hat noch jemand Fragen?«

Ich sehe, wie einige unentschlossen die Fragezeichen in ihren Köpfen hin und her schieben.

»Danke fürs Zuhören, Mahlzeit. In der Kantine gibt es Schweinsbraten.«

Leises Gelächter und das Geräusch von tragbaren Geräten, die energisch zugeklappt werden. Mit einem Blick vergewissere ich mich, dass ich mein Gerät abstecken kann. Die Technikerin winkt zustimmend. If ich sie zum Essen einlade, then könnte es ein schöner Abend werden, else ist alles wie immer. Sie dreht sich von mir weg, hinter ihr steht schon der Nächste, der sein Gerät bei ihr abgeben will, und das auf mehr als eine Art.

Vor dem Kongresszentrum stehen Männer mit Anzügen und Smartphones. Seit wann tragen eigentlich alle Anzüge? Und überhaupt! Mit dem Smartphone rumlaufen, das ist wie Briefe schreiben, sie nicht zukleben und sich dann beschweren, wenn der Nachbar deine Geheimnisse kennt. Ich habe kein Handy. Ich habe einen Festnetzanschluss und ein paar Computer voller Kryptozeug. Für einen kurzen Moment beneide ich die abhörbaren Anzugträger. Ich könnte im Gehen meine Mails durchsehen und die Kontaktdaten der Technikerin raussuchen. Sie einfach anrufen und fragen, ob sie Hunger hat und ob sie mich treffen will. Zum Beispiel beim Würstelstand vor dem Kongresszentrum. Ein erstes Date bei Käsekrainer und Dosenbier, langsam feierabendbetrunken werden und dabei den Tauben zusehen, wie sie sich über den Müll hermachen.

Von der Messehalle gehe ich zu Fuß zum Praterstern. Ich mische mich unter die Touristen im Prater. Weil das Wetter schön ist, biege ich Richtung Jesuitenwiese ab. Dort habe ich Glück, die Straßenbahn steht bereit. Es ist eine alte Garnitur. Die sind noch nicht ganz so gründlich mit Kameras ausgestattet. Mit der U-Bahn wäre ich schneller am Ziel, aber ich habe es nicht eilig. Meine Privatsphäre ist mir den einen oder anderen Umweg wert. Schwedenplatz, den Ring entlang, Börse, Universität, Burgtheater, Rathaus … Wie eine Filmkulisse zieht die Stadt an mir vorbei. Ich schaue zum Fenster raus und entspanne mich. Beim Volkstheater steige ich um. Den Straßenmusikern, die zwischen Kebab- und Würstelstand auf der Bank hocken, gebe ich Kleingeld, den Bettlern nicht. Zügig durchquert die Straßenbahn jetzt den Bezirk Neubau. Viele meiner Kunden haben in dieser Gegend ihre Büros.

Sobald man den Gürtel überquert, ist man in einer anderen Stadt. Hochzeitsmoden, Wettbüros, Euro-Shops. In einer Nebenstraße haben sich ein paar kümmerliche Bäume zwischen die Parkplätze gezwängt. Ein Mann schaut rauchend seinem Hund zu, wie er sein Geschäft verrichtet. Ich bin am Ziel: das Beisl »Zum goldenen Würfel«.

Als Studenten haben wir uns hier getroffen und LAN-Partys gemacht. Wir: eine Gruppe Jungs, die die Welt entdeckten, indem sie sich in dunklen Zimmern einsperrten und sich verkabelten. Der damalige Wirt vom »Goldenen Würfel« war der Onkel vom Fausti. Fausti, kurz für Faustberger Walter. Ist das eigentlich immer noch so, dass die Spitznamen der Jungs aus den verhunzten Nachnamen gebildet werden?

Online nannte er sich F1st und sorgte für Furore. Vor ein paar Jahren hat er sich plötzlich zurückgezogen. Hat er sich damals die Finger verbrannt?

Oder stimmt, was er erzählt? Dass er nach dem Schlaganfall seines Onkels nur aushelfen wollte, aber dann festgestellt hat, dass er lieber Wirt ist, als immer zwischen Null und Eins zu leben? Jetzt lebt er zwischen Eins und Vier und leiht schlaflosen Programmierern sein Ohr, wenn sie doch mal reden wollen. So gesehen, bin ich heute richtig früh dran. Ich gehe rein und grüße: »Servus, Fausti.«

Er nickt mir zu: »Dass du wieder Mal vorbeischaust …«

Ich sehe genauer hin. Ist er mir böse?

Stimmt schon, früher war ich öfter hier. Am Anfang hat es mich begeistert, was Fausti hier aufziehen wollte, nachdem er den »Goldenen Würfel« übernommen hatte. Einen Stammtisch wie der Chaos Computer Club. Austauschen, Gleichgesinnte treffen, Einfluss nehmen. Aber das Knüpfen von menschlichen Netzwerken, das Inspirieren und Befeuern von Debatten … Das ist das Ding von Walter Faustberger, mein Bier ist das nicht. Trotzdem schaue ich gelegentlich vorbei und freue mich darüber, dass die Leute hier Witze machen, die ich lustig finde.

»Naja, jetzt bin ich ja da. Sonst auch noch jemand?«

Er nickt, deutet Richtung Stammtisch. Er lächelt nicht. Verdammt. Er ist mir böse. Wir mustern uns gegenseitig. Eine Schadensbegutachtung unter Freunden. Schließlich zuckt Walter mit den Schultern. Er winkt mich durch.

»Ein bunter Haufen. Jung. Rookies. Aber es sind ja immer die Rookies, die wir unterschätzen … Willst ein Bier?«

Am Stammtisch sitzen ein paar Möchtegern-Techies. Sie haben bauchige Gläser vor sich stehen, mit wenig Schaum und noch weniger Bier drinnen. Den geröteten Gesichtern nach zu schließen, ist es nicht ihr Erstes.

»Der Sonic Runway, ich hab geglaubt, ich schiff mich an.«

»Die bauen einen ganzen Runway aus Bögen, um diese Stahlbögen herum sind LEDs, damit man den Sound visualisieren kann.«

»Ist echt urgeil.«

»Warst du schon dort?«

»Nein.«

»Nicht körperlich.«

Und alle so: hehehe.

»Das ist eine Verbindung von Kunst und Technik, darauf fahr ich sowieso voll ab. Und unfassbar groß das alles. Ist halt in der Wüste, Platz ist kein Thema.«

»Stellen wir ein paar Dieselaggregate hin, okay, los geht’s.«

»Überdimensioniert ist es schon.«

»Überdimensioniert gibt’s nicht.«

»Ich hab eine Visualisierung gesehen, wo sie das Burning Man Areal über Wien drüberlegen, das geht weit über den Gürtel drüber.«

»Was kosten die Karten?«

»Nicht so viel, so 200 Dollar.«

»Das Problem ist, zwei Tagesreisen rundherum kriegst du kein Auto und keinen Van geliehen. Weil die Reinigung so schwierig ist … Mit dem Wüstenstaub ist das tödlich.«

Fausti stellt mir ein Bier hin. Er lässt sich auch ein Bier runter, prostet mir zu. Von der Bar aus hören wir den Bubis am Stammtisch beim Reden zu.

Einer schwingt sich zum Redeführer auf: »Und du? Warst du schon mal beim Burning Man?«

Sein Gegenüber windet sich ein bisschen und wechselt das Thema.

Ich, by the way, war schon in den Neunzigern beim Burning Man. Als es noch geil war.

»Wie geht’s Richard?«

Walter schaut mich prüfend an. Richard, Walter und ich. Richy Rich, Fausti und Schoberl. Wir sind die Generation, die sich noch schemenhaft an eine Welt ohne Computer erinnern kann. Das geben wir nicht gerne zu. Denn eine Welt ohne Computer ist eine Welt ohne Internet. Gerechnet hat man mit Taschenrechnern, das Wissen verstaubte in Form von Lexika im Bücherregal, geordnet nach dem Alphabet. Nach dem CGS-System kommt das Chaos. Internationales Recht steht vor der Internierung. In Meyers großem Handlexikon, 18., neu bearbeitete Auflage aus dem Jahr 1996, ist das Internet noch nicht gelistet. Richard, Walter und ich dagegen waren damals schon bis über die Ohren darin versunken. Richard ist als Erster wieder aufgetaucht.

»Der ist in London, denk ich.«

»Du denkst oder du weißt?«

Ich weiß, aber das muss ich Walter, the F1st, Fausti ja nicht unter die Nase reiben.

Wir schauen zum Stammtisch rüber. Dort wird weiter vergnügt die Hackordnung ausgefochten. Irgendwer hat einen Freund. Der andere kennt wen.

»Er hat bei Pixar gearbeitet, ich schwör’s, bei den Star Wars Filmen auch.«

»Also Star Wars ist mir egal.«

»Es gibt schlimmere Jobs.«

»Es gibt aber keine schlimmeren Filme.«

»Doch.«

Die Jungs schauen sich an und fangen gleichzeitig zu lachen an. Einer spuckt Bier über den Tisch, er prustet vor Lachen. Dann nickt er: »Stimmt, die Sharknado-Filme sind der Wahnsinn.«

Zigarren ausdrücken auf der dünnen Haut des Patriarchats

Wer in Bruck an der Laa die Welt verbessern will, trifft sich in der Volksschule. Hermann ist die Zeit dafür zu schade. Er hat mich am Parkplatz aussteigen lassen und ist mit quietschenden Reifen davongefahren. Zum Abschied hat er gehupt. Dabei weiß er doch, wie sehr mich das ärgert. Aber gut, das ist auch eine Form von Kommunikation.

Bevor ich die Volksschule betrete, lasse ich meinen Blick über das Dorf gleiten. Ich bin nicht von hier. Vor ein paar Jahren habe ich mich entschlossen, Wien zu verlassen und zu Hermann zu ziehen. Es gibt Tage, da vermisse ich das Gewusel der Stadt. Doch im Moment zeigt sich das Dorf von seiner schönsten Seite. Über den Häusern liegt das weiche Licht, das die Abenddämmerung ankündigt, aber noch eindeutig zum Tag gehört. Die Schatten sind lang und ein lauer Wind streicht durch die Straßen. Entschlossen öffne ich die Tür und betrete die Volksschule.

Die Luft ist abgestanden. Versammelt haben sich die üblichen Verdächtigen. Marianne, die Lehrerin der Volksschule, engagiert sich auch in der Freizeit für das Wohl der Menschen. Franz leitet nicht nur den Kirchenchor, er ist auch sonst überall dabei. Ein paar Frauen vom Trachtenverein dürfen nicht fehlen. Neben einem jungen Mädchen mit Henna-Tattoos sitzt Hans, der Sohn des Fleischers. Weiter hinten kann ich Uschi sehen. Ich grüße und überlege, ob ich mich in ihre Nähe setzen soll. Doch neben ihr sitzt Sophie. Sie betreibt einen Bauernhof, auf dem man Urlaub machen kann. Vor Jahren, als ich noch nicht bei Hermann wohnte, habe ich das gelegentlich gemacht, wenn ich da war. Ich kann sie nicht leiden, und das mit gutem Grund.

Marianne begrüßt uns wortreich: »Wie schön, dass sich so viele eingefunden haben. Gerade in Zeiten wie diesen ist unser aller Engagement besonders wichtig …«

Die Vorfreude in meinem Bauch verwandelt sich in einen Klumpen. Auf Floskeln habe ich keine Lust.

Marianne dankt den Frauen vom Trachtenverein für die mitgebrachten Mehlspeisen. Leider sei die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer kaputtgegangen und noch nicht ersetzt.

»Aber unser Wasser schmeckt besonders gut, und außerdem hat ja die Uschi ihren selbstgemachten Hollersaft mitgebracht. Bevor wir uns stärken und austauschen, möchte ich euch einladen, zuzuhören. Wir haben heute ein volles Programm. Neben dem üblichen Thema«, damit meint sie den Widerstand gegen die angekündigte Schließung des letzten Hallenbades in der Gegend, »freuen wir uns heute sehr darüber, Hans bei uns begrüßen zu dürfen!«

Hans lächelt verbindlich in die Runde. Die Trachtenfrauen lächeln beglückt zurück. Eine meldet sich zu Wort und erwähnt das monatliche Zusammentreffen zum gemeinsamen Singen. Sie wirft Hans einen bedeutungsvollen Blick zu. »Wir sind immer auf der Suche nach ein paar Bassstimmen.«

Marianne übergibt das Wort an eine junge Frau. Sie trägt praktische Kleidung in Erdfarben. Die Haare hat sie mit einem bunten Tuch zurückgebunden. Ihre Haut ist gebräunt, ihre Stimme angenehm. Sie erzählt vom letzten freiwilligen Waldaufräumtag. »Es haben sich auch zwei Volksschulklassen beteiligt. Danke, Marianne, für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Wir haben elf große Plastiksäcke mit Müll aus dem Wald rausgetragen, die Entsorgungskosten übernimmt die Gemeinde, den Abtransport hat der Max mit dem Traktor gemacht. Die Aktion war ein voller Erfolg, wir werden sie nächstes Jahr sicher wiederholen.«

Im Raum macht sich zustimmendes Gemurmel breit. Eine unzufriedene Stimme setzt sich durch. Natürlich Sophie: »Was bringt denn das? Am Wochenende geht die ganze Jugend wieder in den Wald feiern. Party mit Tschick und Dosenbier, und mein Mann und ich müssen wieder hinterherräumen. Als hätten wir nichts anderes zu tun.«

Sie streicht sich mit beiden Händen über den Bauch. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie schwanger ist. Noch nicht ganz hochschwanger, aber übersehen kann man es auch nicht mehr. Dass sie nochmal ein Kind bekommt? Ich glaube mich an zwei Töchter erinnern zu können, die vor Jahren schon im Schulalter waren und jetzt wohl schon aus dem Haus sind. Marianne lächelt Sophie beschwichtigend an.

Die Reaktionen reichen von »Wohin sollen sie denn gehen, der Wirt hat ja zugesperrt« über »Besser als sie fahren besoffen mit dem Auto durch die Gegend« bis zu »Hauptsache, sie nehmen keine Drogen«. Als könnte man im Wald keine Drogen nehmen. Meine schönsten Drogenerlebnisse hab ich in der Natur gehabt.

Das Mädchen mit den Henna-Tattoos meldet sich: »Also vielleicht kann man ja ein Freiwilligenprojekt starten. Weil, in Indien …«

Erleichtert unterbricht Marianne, ruft den Raum zur Ruhe und stellt sie vor: »Ja, das ist übrigens Franziska. Sie ist gerade von einer Indienreise zurückgekehrt. Schön, dass du heute bei uns bist.«

Mit glänzenden Augen erzählt das Mädchen von der Reise. Junge Frau, sollte ich wohl sagen. Wer alleine ein paar Monate durch Indien reist, ist kein Mädchen mehr. Aber sie sieht so jung aus. Sie redet über die Reisen, die Natur, die Farben Indiens. Gemeinsam mit Interessierten möchte sie natürliche Färbetechniken ausprobieren und eventuell auch ein paar importierte Seidensaris direkt vermarkten.

Ihre Begeisterung ist ansteckend. In meinem Kopf entstehen Bilder: bunte Gewänder, Yoga, Curry und ganz, ganz viele Menschen, die anmutig lächeln. Klischees, ich weiß. Doch dank Franziska will ich jetzt mehr wissen.

»Na, Indien, das ist mir suspekt, dort sind ja alle Vegetarier, die essen ja nicht mal ihre Kühe«, murrt einer der wenigen Männer der Runde vernehmlich. Vielleicht hat er sein Hörgerät falsch eingestellt oder er hat mit Absicht so laut geredet. Hans verdreht die Augen, versucht es sich aber nicht anmerken zu lassen.

»Na, Hans, entschuldige schon«, fährt der Mann fort, »dein Vater würd’ sich schön bedanken, wenn wir jetzt alle nur mehr Salat essen würden.«

»Tät uns nicht schaden, wenn wir alle ein bisschen weniger Fleisch essen würden«, nütze ich das Vorrecht der alten Frau, sich überall einzumischen.

Dazu haben alle im Raum eine Meinung und das Treffen versinkt im Chaos. Was soll ich sagen? Alle hier wollen die Welt verbessern und trinken dabei aus Plastikbechern.

Später stehe ich mit Kuchen auf dem Pappteller in Wandnähe und warte vergeblich darauf, dass jemand mit mir das Gespräch sucht. Uschi grüßt aus der Ferne, aber wenn Hermann dabei ist, ist sie herzlicher.

Die Trachtenfrauen loben gegenseitig ihre Kuchen und verraten konspirativ die Zutaten. Ich schnappe Gesprächsfetzen auf: »Sie hat ja nicht unrecht.«

»Aber ihm so drüberzufahren?«

»Man muss ja Geduld mit ihm haben. Jetzt, wo er nach dem Tod seiner Frau endlich wieder unter die Leute geht.«

Habe ich also wieder mal alles falsch gemacht. Nicht mal Hans scheint sich über meine Wortmeldung gefreut zu haben. Als er später von seinen Plänen erzählt, Würste auf Pilzbasis herzustellen, war das Thema »Vegetarische Ernährung« irgendwie durch.

Ich mache, was ich mein Leben lang getan habe. Ich halte mein Kinn hoch und bewahre Haltung. Betont langsam esse ich meinen Kuchen fertig. Soll niemand denken, sie hätten mich in die Flucht geschlagen. Der jungen Frau mit den Saris aus Indien dränge ich meine Mailadresse auf und schlage ihr vor, eine Mailingliste aufzulegen. Danach fällt mir nichts mehr ein, was meine Anwesenheit rechtfertigt. Also gehe ich Hermann suchen.

In der Tankstelle legt sich die Luft klebrig auf meine Lunge. Zwischen Aufbackbrötchen und Brieflosen riecht es nach Treibstoff, Bier und Schweiß. Wie die Leute das aushalten? Gut, der Dorfwirt hat schon seit Jahren geschlossen. Seit der Besitzer in Pension gegangen ist, findet sich niemand, der für die paar Bier, die bestellt werden, den ganzen Abend hinter der Budel steht. Also hat der Betreiber der Tankstelle, der auch Postpartner ist, eine Schanklizenz beantragt und zwei Stehtische sowie einen Stammtisch aufgestellt. Frisch gezapfter Treibstoff für Auto und Fahrer.

Ich gehe zum Stammtisch und sage: »Guten Tag allerseits.«

»Bei uns sagt man Grüß Gott!«, sagt einer von Hermanns alten Freunden. Hermanns Blick macht deutlich, was er denkt: Warum kann sie nicht einfach Hallo sagen? Aber ich bin nicht alt geworden, um jetzt anzufangen, meine Prinzipien zu verraten.

»Setz dich zu uns. Willst auch ein Bier?«

Hermann legt seinem Kollegen dankbar die Hand auf die Schulter, winkt aber ab. Dabei hat sein Freund eigentlich mich gefragt. Egal, ich will auch nicht bleiben.

»Ist besser, wenn wir nach Hause fahren.«

»Jetzt wirst du schon von deiner Frau vom Stammtisch abgeführt.«

»Wer braucht schon eine Frau, wenn er Alexa hat?«

»Darf ich heute noch meine Freunde treffen? Da muss ich schnell noch Alexa fragen.«

Wieherndes Gelächter.

Hermann nickt begütigend. Er winkt dem Chef der Tankstelle zu: »Schreib’s auf meine Rechnung.«

Zum Abschied wirft er in die Runde: »Wenn’s jemanden gibt, der einen abholt und mit heimnimmt, dann ist das ja auch was Schönes.«

Niemand widerspricht. Obwohl ich mich den ganzen Tag über Hermann geärgert hab, muss ich jetzt gegen die Rührung ankämpfen. Wie früher, als würden die Hormone immer noch eine Rolle spielen. Ich setze mich zu Hermann ins Auto und versuche nicht zu bemerken, wie rasant er beschleunigt. »Na?«, fragt er mit einem langen Blick auf mich, »war’s schön?«

Ich würde mir wirklich wünschen, er würde beim Autofahren auf die Straße schauen. Warum fühle ich mich denn heute so fehl am Platz? Mein Leben lang war ich weder Fisch noch Fleisch. Zum Beispiel: Ich habe das Autofahren immer gehasst. Ich habe Road Movies immer geliebt. Was soll’s. »Was ist?«, unterbricht Hermann die Stille. »Bekommst du wieder deine Tage oder was?«

Dann lacht er laut, als hätte er etwas wirklich Originelles gesagt. Hat er nicht. Aber er hat mich an etwas erinnert. Manchmal vermisse ich es, meine Tage zu haben. Oder die Tage vor den Tagen, wenn du wegen einer Waschmittelwerbung im Fernsehen losheulst. Sie wollten uns keine Atombombe in die Hand geben, weil wir emotional nicht stabil genug wären. Dabei wollten wir gar keine Atombombe, wir wollten den gleichen Anteil an Arbeit, Anerkennung, Geld und Macht. Wir wollten nicht immer alleine die Kinder wickeln und den Abwasch machen, dass das so schwer zu verstehen ist.