10,99 €

Mehr erfahren.

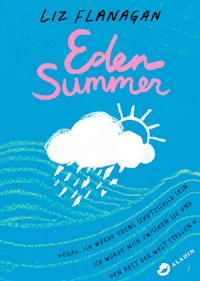

- Herausgeber: Aladin

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

"Wenn wir Eden nicht finden, werde ich mir nie, nie verzeihen, was letzten Samstagabend passiert ist." Obwohl die schüchterne Jess und die allseits beliebte Eden so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht, kann nichts die beiden trennen. Bis Eden eines Tages spurlos verschwindet! Die Suche nach der vermissten Freundin konfrontiert Jess bald mit dunklen Kapiteln ihrer eigenen Vergangenheit, und dann ist da noch Liam, Edens Freund, mit dem Jess mehr verbindet als sie wahrhaben will. Liz Flanagans Debüt ist ein hochemotionaler Thriller im Spannungsfeld von Liebe, dunklen Familiengeheimnissen und einer außergewöhnlichen Freundschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zur Erinnerung anBen Flanagan & Yvonne Hookin Liebe

Erster Weihnachtstag

11:48 Uhr Der Schneefall raubte dem Tal die Farbe und ließ es in Schwarzweiß zurück, wie ein altes Foto: blendend helle Wiesen, bleigrauer Himmel, mit Kohle gezeichnete winterliche Bäume. Oben auf dem Berg stand gedrungen und behäbig die Kapelle, bewacht von einem schmiedeeisernen Tor.

Am späten Vormittag kamen zwei Teenager die schmale Straße heraufgestapft. Ihre Kleidung hob sich grellbunt von all dem Weiß ab und ihre Stimmen durchbrachen die Stille.

Als sie das Friedhofstor erreichten, gefroren ihnen die Worte auf den Lippen.

Eine ging vor. Ungeschickt kämpfte sie sich durch die knietiefen Schneewehen zum frischesten Grab durch, zum Grabstein am Ende der Reihe, der noch nicht verwittert war und unter seinem Schneehäubchen schimmerte. Das Mädchen zog Mütze und Handschuhe aus und beugte sich über das Grab. Sie flüsterte etwas. Ihre Wangen waren rosig vor Kälte und glänzten vor Tränen.

»Komm, wir bauen ihr einen Schneemann«, sagte sie und wischte sich das Gesicht ab. »Die hat sie immer so gern gehabt.«

Beide Mädchen fingen an zu rollen, zu klopfen und zu kratzen. Sie bauten eine kleine, rundliche Figur, genauso hoch wie der Grabstein. Als Arme steckten sie abgefallene Zweige hinein. Das Gesicht machten sie aus Steinen und Blättern.

Als sie sich wieder entfernten, blieb die Schneefrau zurück. Sie hielt den ganzen kurzen Tag über Wache, bis die Schatten erst lila wurden, dann blau, aschgrau und schließlich schwarz, bis die Sterne herauskamen und klar und hart und rein über dem Tal funkelten.

Kapitel eins

8:00 Uhr Ich habe an diesem Morgen keine Ahnung, was passiert ist. Keine Vorahnung. Kein Gespür. Null. Ich muss wohl das Gegenteil von einer Hellseherin sein, denn eigentlich bin ich fast glücklich.

Mum mit ihrem Radar kriegt das sofort mit. »Schön, dich wieder singen zu hören, Jess«, sagt sie, als wir darauf warten, dass das Teewasser kocht.

Nach dem Frühstück drücke ich sie und dann taumele ich nach draußen in den blaugoldenen Morgen. Warm, aber in den Schatten versteckt sich richtige Kälte, die einen überfallen will und warnt, dass der Sommer jetzt fast vorbei ist. Ich liebe den September, schon immer. Die Luft ist frisch, mit diesem ersten, bittersüßen Duft nach Herbst. Es riecht nach Hoffnung, neuen Heften und neuen Anfängen.

Während ich den Berg runterhetze, stecke ich mir die Ohrstöpsel rein und starte meine liebste Playlist. Vor mir liegt die ganze Stadt im Sonnenschein, wie auf einer Website für Touris, die zu einem Besuch in Yorkshire einlädt: die hohen, schmalen Häuser unten im Zentrum und die endlosen Ketten von Reihenhäusern, die sich an die irre steilen Hänge klammern.

Ich verspäte mich, weil ich immer wieder stehen bleibe und mit meinem Handy Fotos mache: von hinten angeleuchtete Blätter, verknäultes, total vertrocknetes Unkraut voller Samen, Spiegelungen im Kanal. Kunst ist für den Mittelstufenabschluss, also für die GCSE-Prüfungen, das einzige Fach, an dem mir wirklich etwas liegt, und ich bin auf der Suche nach einem zündenden Funken für mein nächstes Projekt.

Ich muss rennen, um den Bus zu erwischen, aber ich finde trotzdem noch einen Fensterplatz auf dem Oberdeck, wo ich ganz in Wärme eingemummelt bin. Ich lehne den Kopf gegen die Scheibe und mache die Augen halb zu. Die Musik ist eine Leiter und meine Gedanken klettern langsam hinauf und genießen die Aussicht von da oben. Was tatsächlich hinter dem Fenster ist, nehme ich kaum wahr – die vertrauten Berge, ausgebreitet wie der weite Rock einer Tänzerin; die Farmen, die hoch oben auf den ausgedehnten Höhenzügen verstreut liegen; die bewaldeten Schluchten; die Häuser, die sich auf dem Talgrund zusammendrängen oder sich an dieser Straße entlang auffädeln, an dieser verrückten, verkehrsreichen Straße, von der wir alle abhängig sind, weil sie der schnellste Weg aus diesem Ort hinaus ist.

Im nächsten Dorf steige ich an der Haltestelle aus, die der Schule am nächsten liegt, und da passiert es: Die goldene Blase dieses Morgens zersplittert wie Glas.

Ich sehe die Mutter meiner besten Freundin, Edens Mutter Claire. Kaum drei Meter entfernt schiebt sich ihr Wagen aus der Seitenstraße. Ihr Gesicht ist grau, ihr Pferdeschwanz löst sich auf. Zum ersten Mal sehe ich sie ohne Make-up.

Claire dürfte eigentlich gar nicht Auto fahren, denn sie kann kaum was sehen: Ihr Gesicht ist verzerrt und tränenüberströmt und sie klammert sich am Lenkrad fest. Ich habe Edens Mutter früher schon weinen sehen, aber jetzt bin ich so erschrocken, dass ich reglos stehen bleibe.

Jemand rempelt mich von hinten an und drängt sich an mir vorbei. Ich halte mich an der Backsteinmauer links von mir fest, um das Gleichgewicht zu halten, denn die Welt kippt zur Seite.

Bevor ich auf die Straße flitzen und ans Autofenster klopfen kann, ist Claire schon auf die Hauptstraße abgebogen und weggefahren.

Was ist los? Was macht Claire hier, in diesem Zustand?

Mir ist kalt ums Herz, es krampft sich zusammen.

Hinter meinen Schläfen beginnt es zu schmerzen. Bis jetzt war die Woche migränefrei. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ich reiße meine Ohrstöpsel raus und drücke auf mein Handy, um die Musik auszumachen.

Ein verpasster Anruf. Von Edens Festnetz. Keine Nachricht. Wieso hab ich den verpasst? Da muss ich gerade in den Bus eingestiegen sein.

Ganz außer Atem rufe ich sie auf dem Handy an. Sofort ist die Mailbox dran. »Eden, hier ist Jess. Was ist los? Ich hab deine Mutter gesehen, gerade eben, vor der Schule. Hat sie dich gebracht? Hattet ihr Krach? Sag mir, wo du bist, dann komme ich zu dir.«

Ich haste die Seitenstraße entlang auf die Schule zu, schließe mich dem Strom der anderen Schüler an. Als wir uns dem ausgedehnten Gebäudekomplex aus Backstein und Glas nähern, wird mir klar, dass hier definitiv irgendwas läuft. Alle glotzen mich an. Flüstern hinter vorgehaltener Hand. Sogar die Jungs. Selbst die ältesten.

Ausnahmsweise bin ich mal nicht paranoid. Ich glotze wütend zurück und hasse sie alle, ich hasse es, dass diese Situation mich unmittelbar zu den schlimmsten Monaten meines Lebens zurückbringt. Als die ganze Schule über mich redete, nicht mit mir. Als die anderen die Blicke zur Seite wandern ließen, bevor sie mir in die Augen sahen, so als könnte Unglück ansteckend sein.

Ich gucke sogar kurz nach unten, um zu checken, ob ich nicht aus Versehen den Rock in den Schlüpfer gesteckt habe oder so was. Nee, alles da und korrekt: die mit Farbe bespritzten Stiefel, locker mit roten Schnürbändern zugebunden, die nur wenig zerrissenen Leggings, ein schwarzer Hoodie, dessen Ärmel ich über meine Tattoos runtergezogen habe, ein seitlich verdrehter Rock und das Schuluniform-Polohemd, in diesem ätzenden Grün, in dem wir alle – außer Eden – hundeelend aussehen. Ich schüttle meine Haare nach vorn, vors Gesicht. Ich trage sie jetzt wieder in einem knalligen Mohnrot, aber letztes Jahr waren sie eine Weile himmelblau, und als die Farbe dann rausgewaschen war, waren sie eine Zeitlang so komisch ausgeblichen und ich sah aus, als wäre ich vorzeitig ergraut. Aber heute sehe ich okay aus, jedenfalls so okay, wie ich eben aussehen kann. Also, was läuft hier?

Mit gesenktem Kopf gehe ich schnell zur linken Seite des Gebäudes hinüber. Ich muss irgendwo nachdenken, bevor ich mich dem hier stellen kann. Ich muss diesen vielen starrenden Blicken entkommen.

Ich höre Gesprächsfetzen, denn niemand macht auch nur den Versuch, seine Spekulationen für sich zu behalten.

»Sie muss es wissen!«

»Glaubst du, dass die Polizei sie nachher vernimmt?«

»Jess Mayfield und Liam Caffrey. Ganz sicher.«

Liam ist Edens Freund. Seinen und meinen Namen in dieser Weise nebeneinander zu hören, ist nicht gut. Ich spüre, wie meine Wangen brennen. Auf Autopilot bewältige ich die Hauptzufahrt, ducke mich, um einem Fußball auszuweichen. Ich will hinten herumgehen, an den Containerklassen entlang, damit ich in den Seitenhof schleichen und mich da verstecken kann, bis Eden mich zurückruft.

Ich gehe zu schnell um die Ecke und stehe direkt vor Josh Clarkson, Edens Exfreund vom letzten Jahr. Joshs Arroganz kommt immer schon zwei Meter vor ihm an, genauso wie sein Aftershave. Ich habe nie begriffen, was Eden an ihm gefunden hat, außer dass sie äußerlich zusammengepasst haben, beide groß, goldblond und attraktiv. Bis er den Mund aufgemacht hat.

»Guckt mal, Jungs. Wenn das nicht die Mayfield ist, diese jämmerliche Moshtussi.« Josh schnippt seine Kippe weg. »Kein Wunder, dass sie kaputt aussieht.«

Er schleudert sich das lange Haar aus den Augen und guckt mich höhnisch an. »Du ziehst die Scheiße an wie ein Magnet, weißt du das?« Josh kommt einen Schritt näher. »Du bist ’ne Missgeburt, deine Mutter ist ’ne Lesbe, und jetzt ist auch noch deine beste Freundin verschwunden.«

Sie umzingeln mich, Josh und die drei Kumpel, die er sich hält, weil er gut rüberkommen will. Sie haben sich alle für die gleiche seltsame Haltung und die gleiche überstylte Frisur entschieden, als würden sie damit rechnen, dass sie jetzt ganz bald für eine drittklassige Boygroup gekidnappt werden.

Vielleicht war es ein Fehler, dass ich diesen Weg gewählt habe. Hier kann niemand sehen, was passiert. Rechts von mir ist die Wand eines Klassenzimmercontainers, links wuchert eine Hecke und dahinter ist der Zaun. Das ist wie ein enger Gang – und die Fluchtwege nach vorn sind noch zu weit weg.

Jetzt kommen die Typen näher. Meine Kopfschmerzen werden schlimmer. Um nicht die Beherrschung zu verlieren, mache ich tiefe, langsame Atemzüge. Ich konzentriere mich auf ein Steinchen auf dem Asphalt, das von unten in meine Stiefelsohle drückt.

»Hast du deine bessere Hälfte verloren? Von Eden Holby ist der Lack jetzt ziemlich ab, was?«

Tick, tick, tick …

Wertvolle Sekunden verstreichen. Was auch immer passiert ist, Eden wird mich brauchen. Ich muss es herausfinden. Ich muss weiter.

»Das hat sie sich selbst eingebrockt, deine Eden Holby. So was von selbstzerstörerisch.« Josh Clarkson lächelt, langsam und breit, keine Ahnung, soll wohl lüstern aussehen. »Die ist jedenfalls nicht lesbisch – die kannst du nicht umkrempeln. Die mochte es immer gern schmutzig, weißt du, was ich meine?«

Seine Hyänenkumpel brüllen los.

»Was willst du, Clarkson?« Meine Stimme klingt fast ganz fest.

»Wenn Eden weg ist, steckt Liam Caffrey dahinter, keine Frage. Willst du das der Polizei erzählen, ja?«

Das geht mir zu schnell. Ich kann es nicht aufnehmen. Was hat er da mit Liam? Aber ich verstehe, warum Josh ihn hasst. Schließlich ist Eden jetzt mit Liam zusammen. Außerdem ist er genau das, was Josh niemals sein wird.

»Haut ab.« Ich kneife die Augen fest zu, halte die Luft an und marschiere los. Vielleicht sehe ich so schräg aus, dass ich mir dadurch etwas Raum verschaffe, denn als ich die Augen wieder öffne, bin ich näher an der Seitenpforte und mein Weg ist frei.

»Frag Caffrey, wo er die Leiche versteckt hat!«, grölt Clarkson hinter mir her, so laut, dass die ganze Schule ihn hören kann. »Na los, frag ihn doch mal!«

Liam würde Eden niemals etwas zu Leide tun. Die Vorstellung ist so abartig, dass ich darüber lachen könnte.

Während ich auf das Schulgebäude zuflitze, wo ich in Sicherheit bin, nehme ich unwillkürlich blöde Einzelheiten um mich herum wahr: Eine leere Chipstüte weht vorbei, das frisch gemähte Gras duftet, in den Fenstern der Schule spiegelt sich der Himmel, ein schönes Dunkelblau mit flauschigen Wolken.

Und da trifft es mich wie ein Schlag: Liam könnte Eden doch etwas antun. Er hat ihr ja schon wehgetan. Und ich bin die Einzige, die davon weiß.

Kapitel zwei

8:35 Uhr »Eden, ich bin’s noch mal! Bitte … Hör zu, egal wo du bist, ich komme zu dir. Ruf mich einfach zurück, okay?«

Eden Holby. Eden Holby. Alle sagen ihren Namen. Ich höre ihn in einer Endlosschleife, wie Katastrophennachrichten, die als Schlagzeilen über den Fernsehbildschirm laufen, über alles andere hinweg.

Irgendwie komme ich gerade noch rechtzeitig, um mich vor Unterrichtsbeginn registrieren zu lassen, aber Mr Barwell, unser Klassenlehrer, ist nicht da. Stattdessen ein nervöser Vertretungslehrer, der die Klasse nicht im Griff hat. Das macht es noch schlimmer. Das Chaos in unserem Klassenraum spiegelt die in mir aufsteigende Panik wider.

Ich schlucke Kopfschmerztabletten und hoffe, dass es noch rechtzeitig ist, bevor die Migräne mich blind macht. Der Tag heute ist zu wichtig, er darf nicht von einem Anfall verschlungen werden. Ich muss wachsam bleiben.

Ich weiß, dass alle immer noch reden und glotzen, während wir uns auf unsere Plätze setzen, aber es erreicht mich nur noch von fern.

»Wo ist Eden Holby?«

»Hey, Goth-Girl, wo ist denn deine Freundin?«

Ich fühle mich wie unter Wasser. Alles ist gedämpft. Ich glaube, ein paar von meinen Mitschülern – Ebonie, Sam, Amir – bemühen sich, freundlich zu sein. Ich beobachte, wie ihre Münder sich bewegen, kann aber nicht herausfinden, was sie von mir hören wollen.

Ich sitze ganz steif, umklammere meinen Rucksack und mein Handy und bin bereit abzuhauen. Die Sekunden zockeln dahin. Mein Blick saust von der Wanduhr zum Display meines Handys, aber der Vertretungslehrer traut sich nicht zu schimpfen, obwohl ich es im Unterricht benutze.

»Sir, Entschuldigung, Sir? Jess Mayfield soll zur Trent, ich meine, zu Mrs Trent ins Büro kommen, Sir.« Kaum ist der Junge aus der Siebten seine Nachricht losgeworden, da ist er auch schon wieder verschwunden, und ich bin aus der Klasse raus, ohne das auffordernde Nicken des Lehrers abzuwarten.

Ich stürze den leeren Flur entlang. Nach draußen ins Licht. Spurte über den Hof. Betonstufen. Zwei auf einmal. Wieder rein. Haupteingang. Ich bin da.

Im Gang vor dem Büro der Trent treffe ich Imogen und Charlotte, die in die gleiche Richtung unterwegs sind. Edens andere Freundinnen. Die in einer ganz anderen Liga spielen. Die vom Auftreten und vom Stil her zu Eden passen.

Imo hat schwarzes Haar mit Extensions, das ihr über den Rücken fällt, riesengroße braune Augen und eine perfekte dunkle Haut. Charlotte trägt einen schimmernden Bob, der elegant schwingt, wenn sie sich bewegt. Ihre Augenbrauen sind so gezupft, dass sie ganz hoch sitzen, deswegen sieht sie immer irgendwie überrascht aus. Aber ich glaube, in diesem Moment ist sie das wirklich.

Die beiden sprechen nicht oft mit mir. Wir sind verschiedene Planeten, die Eden umkreisen. Heute jedoch verlassen wir unsere Umlaufbahnen und stoßen zusammen.

»Hey, Jess«, sagt Imo. »Ist das nicht schrecklich? Ich konnte es gar nicht glauben, als Edens Mum mich vor der Schule angerufen hat.« Wie üblich kriegt Imo es auch jetzt so hin, dass sich alles um sie dreht, indem sie uns zu verstehen gibt, dass Claire sich zuerst an sie gewandt hat. »Glaubst du, dass mit Eden alles okay ist?«

»Ich meine, wir haben ja gewusst, dass sie zu viel trinkt …«, mischt Charlotte sich ein und beobachtet, wie ich reagiere. »Wir haben gerade darüber gesprochen.«

»Glaubst du, dass sie damit ein Problem hatte?« Imo sieht sich verstohlen um. »Ich meine, das wäre ja verständlich und alles, aber hatte sie das nicht mehr unter Kontrolle?« Imo wispert das ganz vertraulich, so als würde sie mir etwas Kostbares schenken, und ich muss mich zusammenreißen, denn am liebsten würde ich ihr eine knallen.

Die Kursfahrt – die fünf Tage im Juli – kommt mir in den Sinn, aber ich schiebe die Erinnerung weg. Imogen und Charlotte waren zwar dabei, aber sie hatten keine Ahnung. Wie auch immer, Eden hatte kein Problem. Bis auf das Naheliegende. Sie war betrunken und traurig, das war alles.

»Nein«, sage ich bestimmt. Doch da taucht eine weitere Erinnerung auf, Belastungsmaterial, und diesmal muss ich mich mehr anstrengen, um die Bilder wegzudrücken.

Kapitel drei

8:45 Uhr Anscheinend habe ich ihren Versuch, mit mir ins Gespräch zu kommen, gleich abgewürgt, weil ich von bösen Erinnerungen abgelenkt wurde. Jetzt stehen wir drei schweigend vor Trents Tür. Ich versuche mich zusammenzureißen und benutze dafür einen alten Trick von Mum. Sie sagt: »Egal wie schlimm irgendwas ist, mach dir eine Liste mit drei Dingen, die du dagegen unternehmen kannst. Spielt keine Rolle, wie unbedeutend sie sind.«

Im Moment sind das:

Geh da reinFinde die Fakten rausRuf Eden noch mal an, so bald wie möglichIch konzentriere mich auf die Tür. Sie ist glatt, mattgrau mit einem Schildchen, auf dem ordentlich gedruckt »Schulleiterin, Mrs C. Trent« steht, und einer feuerfesten Glasscheibe. Im Moment verbirgt sich dahinter etwas Furchtbares und ich will sie nicht öffnen.

Ich stelle mir vor, dass die schlechten Nachrichten drinnen gefangen sind, wie ein Feuer. Ich male mir aus, wie ich die Tür aufmache …

Wuuusch! Die Luft wird verschlungen. Der Rauch quillt heraus, heiß und erstickend. Flammen schlagen hoch, schneller, als man denken kann, lecken an den Wänden hinauf.

Ich blinzle. Ich strecke die Hand aus, um zu klopfen.

Bevor ich jedoch die Tür berühren kann, wird sie von innen geöffnet und ich stolpere nach vorn. Meine Hände landen auf Liam Caffreys Brust. Warme Baumwolle. Ich schwöre, ich kann sein Herz fühlen.

Ich zucke zurück, als hätte ich mich verbrüht.

Es ist das erste Mal in dieser Woche, dass ich ihn aus der Nähe sehe. Ich glaube, er ist mir aus dem Weg gegangen. Mein Körper reagiert, sogar in dieser Situation, und verrät mich. Meine Beine fangen an zu zittern. Meine Handflächen sind schweißnass und mein Herz spielt verrückt.

Er sieht gar nicht wie Liam aus. Jetzt hat er nichts Tolles mehr an sich. Wie er in der Tür vor mir aufragt, scheint er mehr Raum einzunehmen als sonst. Sein kurzes blondes Haar steht in Büscheln zu Berge, als hätte er viele Hörner. Sein Gesicht ist so verkniffen, dass ich kaum seine Augen sehen kann. Die fest zusammengezogenen Brauen sagen mir, dass ich Platz machen soll. Ich spüre, wie Wut von ihm ausströmt, in heißen Wellen, und instinktiv drücke ich mich flach gegen die Wand. Für einen winzigen Moment habe ich Angst vor ihm.

Dann überfallen mich die Fragen und ich entscheide mich für die beiden ersten. »Liam, was ist los? Was hat sie gesagt?«

Aber Liam schweigt und geht steifbeinig an uns vorbei. Er packt den Türknauf der Zwischentür und reißt sie so ruckartig auf, dass sie gegen die Flurwand fliegt und der Knauf kleine weiße Putzkrümel herausbricht. Ich habe Liam noch nie so wütend gesehen. Was hat die Trent zu ihm gesagt?

»Jess? Ist da Jess Mayfield?« Die Trent erscheint und ich kann sehen, dass sie ziemlich durch den Wind ist. Sie zupft an ihrer marineblauen Kostümjacke herum, betätschelt ihr kurz geschnittenes graues Haar und tastet dann nach der Brille, die auf ihrem beachtlichen Busen ruht. Sie setzt die Brille auf und schaut auf einen Packen Papier, den sie in der Hand hält.

Erschrocken registriere ich, dass das ganze Bündel zittert.

»Jess? Komm rein. Charlotte und Imogen, ihr wartet draußen. Es dauert nicht lange.«

Ich rühre mich nicht. Ich spüre, wie die beiden anderen mich anstarren.

»Jess? Komm rein, habe ich gesagt. Keine Sorge, hier sind nur Mr Barwell und ich.« Die Trent winkt mich ins Büro.

Ich luge in den Raum.

Barwell ist in Ordnung. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er menschlich ist und dass ich ihm vertrauen kann.

»Morgen, Jess.« Er stößt die Wörter aus wie einen Seufzer und bittet mich mit einem Nicken herein. Er sieht schrecklich aus.

Ich betrete das Büro. Es ist warm, zu warm. Das Sonnenlicht strömt durch die gläsernen Wände. Fühlt sich an wie in einem Goldfischglas. Sterben Goldfische nicht, wenn ihnen zu heiß wird? Hier drinnen ist es jedenfalls zum Ersticken.

Ich lasse mich auf einen der leeren Stühle vor dem Schreibtisch plumpsen – durch meine Leggings spüre ich den grob gewebten Polsterbezug. Ich kenne diesen Raum gut. Im vergangenen Jahr bin ich oft hier gewesen.

Die Trent macht die Tür zu und setzt sich auf ihren Stuhl.

Barwell räuspert sich und sagt die Worte, die alles verändern. »Jess, es tut mir wirklich leid, dass ich dir das mitteilen muss, aber Eden ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen.«

Kapitel vier

9:00 Uhr »Nein!« Ich schüttle den Kopf. Selbst nachdem ich Claire heute Morgen gesehen habe, will ich das nicht glauben. Und das sehe ich auch in den Gesichtern der Lehrer: Es ist unglaublich, wie brutal diese Nachricht ist. Wenn es eine Soap im Fernsehen wäre, würden sie darüber lachen, weil es einfach zu makaber wäre: Nein, doch nicht schon wieder die gleiche Familie. Das glaubt ja keiner. Das ist zu viel.

Und mir ist es auch zu viel. In der Hitze und der Helligkeit von Trents Büro fängt alles an zu flimmern. Ob ich gleich umkippe?

Barwell fragt mich sanft: »Jess, hast du das verstanden?«

Die Trent übernimmt und macht dabei ihrem Spitznamen alle Ehre: der Panzer. Sie schiebt sich dazwischen und walzt jedes letzte Restchen Hoffnung platt. »Mr und Mrs Holby haben Eden als vermisst gemeldet. Anscheinend ist sie letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.«

Ich glotze sie an, versuche die Wahrheit hinter ihren Worten zu erkennen. Sie hält sich so gerade und steif wie die blauen Aktenordner, die in einer Reihe ihren Schreibtisch säumen. Jetzt wirkt sie wieder so ungerührt wie ihr ordentlicher Papierstapel. Werden sie darin geschult? Wie man die Kontrolle über sich selbst und alle anderen behält, wenn eine Schülerin vermisst wird? Ich stelle mir vor, wie ich unsere Schulleiterin an den Schultern ihrer Kostümjacke packe und sie schüttle, bis ihr Schildkrötenhals wabbelt.

»Aber ich hab Eden doch noch gesehen. Wir haben uns an der Bushaltestelle getrennt. Gestern Abend, genauso wie immer.« Ich erinnere mich an Edens Pläne. »Fragen Sie Liam! Hat er Ihnen das nicht erzählt? Eden war gestern Abend mit ihm unterwegs – er erklärt es Ihnen.« Das ist doch bescheuert. Sie müssen sich geirrt haben. Wir können das klären, wir müssen bloß alle miteinander sprechen.

»Eden ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen, allerdings hat Mrs Holby heute Morgen eine SMS erhalten«, ergänzt Barwell. Das trägt ihm einen ärgerlichen Blick von Mrs Trent ein, so als hätte er mir das nicht sagen dürfen.

»Dann wird sie also gar nicht vermisst?«, platze ich heraus. »Wenn sie eine SMS geschrieben hat, ist sie doch nicht verschwunden. Warum dann diese ganze Panik?«

Warum hat Eden mir keine SMS geschrieben? Eine Spirale aus Schuldgefühlen windet sich durch mein Inneres.

»Ich kapiere das nicht.« Ich schüttle den Kopf. »Was heißt das denn überhaupt? Sie ist nicht nach Hause gekommen? Dann hat sie vielleicht anderswo übernachtet. Das ist doch kein Verbrechen, oder?«

Eden sitzt neben mir und lacht über das Missverständnis, sie legt den Kopf schräg und verdreht die Augen. Dann wirft sie ihr Haar zurück und streckt mir eine Hand hin.

Ich zwinkere. Eden verschwindet.

Ich sehe Barwell von der Seite an. Er ist kribbelig, kann nicht stillsitzen. Mit einer Hand fährt er sich durch sein kurzes dunkles Haar und das Silber darin schimmert wie blanker Draht. Seine Besorgnis zeigt mir, dass Eden tatsächlich weg ist. Dass es richtig ist, Angst zu haben.

»Jess, ich weiß, es ist furchtbar. Es ist ein totaler Albtraum, für die Holbys, für dich, für die Schule, für uns.« Barwell hat einen südenglischen Akzent, aus Essex oder der Gegend da. Lehrer wie ihn gibt’s nicht viele – taff, aber witzig, und man sieht, dass seine Schüler ihm nicht egal sind. »Aber wir sind für dich da. Die Schule möchte dir Unterstützung anbieten.«

»Oh Gott.« Ich lege die Hände an die Stirn, wo der Schmerz sich jetzt wie eine Schlinge zuzieht und mich einfängt.

»Wir machen uns alle schreckliche Sorgen um Eden«, redet die Trent wieder dazwischen. Dabei klingt sie gar nicht sehr besorgt, eigentlich bloß ein bisschen sauer, weil ihr die Sache lästig ist. »Aber hier sind andere Organisationen zuständig. Wir müssen Ruhe bewahren.«

So viel zu der angebotenen Unterstützung. Ihr Blick wandert zu meinem linken Handgelenk, wo der Ärmel hochgerutscht ist, so dass mein neuestes Tattoo zu sehen ist. Ich nehme die Hände wieder vom Kopf, ziehe den Ärmel übers Handgelenk und verknülle ihn in der Hand, dabei rutsche ich auf meinem Stuhl herum.

»Die Polizei hat schon mit den Ermittlungen begonnen. Wie du dir vorstellen kannst, haben die Holbys nach allem, was sie durchgemacht haben, oberste Priorität …« Die Trent hüstelt. »Jess, die Sache ist die: Die Polizei wird mit dir reden müssen.«

Ich packe den Stuhl so fest, dass mir ein Fingernagel abbricht.

»Ich habe eben mit deiner Mutter telefoniert. Sie erwartet dich. Du musst jetzt nach Hause und abwarten, bis die Beamten kommen. Die Vernehmung wird bei euch zu Hause stattfinden und deine Mutter wird dabei sein.«

»Jetzt gleich?«, flüstere ich.

Barwell nickt.

»Es wird nicht lange dauern«, sagt die Trent munter. »Wenn du fertig bist, kannst du einfach wieder in den Unterricht kommen.«

In meinen Ohren fängt etwas leise an zu wimmern, als hätte ich eine eigene, ganz private Mücke. Mein Sehfeld verändert sich, der Kontrast spinnt auf einmal, so dass Trents Kostüm mit Farbe gesättigt ist, dunkel wie ein Tintenklecks. Die Fenster dagegen sind jetzt verschwommene, blendend helle Flecken.

»Du kannst helfen.« Barwells Stimme erreicht mich durch das Rauschen in meinem Kopf, als würde er über einen Fluss hinwegrufen. »Was du der Polizei erzählst – das wird ihnen helfen, Eden so schnell wie möglich zu finden. Okay?«

Nein. Nicht okay. Überhaupt nicht okay.

»Hör zu, Jess, du bist in einer besonderen Position. Du kennst Eden besser als alle anderen hier. Du weißt, wie es ihr ging. In diesem Sommer. In der letzten Woche. Und als du sie das letzte Mal gesehen hast.«

Kapitel Fünf

9:15 Uhr »Das letzte Mal …?« Das klingt so endgültig.

Ich denke daran, wie ich Eden das letzte Mal gesehen habe, und bete mit allen Fasern meines Wesens darum, dass es nicht das allerletzte Mal war. Dazu war es viel zu gewöhnlich. Gewöhnlich, aber nicht normal. Und bestimmt nicht fröhlich.

Gestern nach der Schule warteten wir in dem Gedränge an der Haltebucht des Busses – im Schafspferch, sagen wir immer – und versuchten, den Spektakel der jüngeren Schüler zu überhören. Das fiel mir immer leichter, wenn Eden dabei war. Sie hat so was, es ist wie ein Kraftfeld, aber ein gutes – wenn man mit ihr zusammen ist, befindet man sich in einem goldenen Kreis, und darin ist man geschützt.

Wir stiegen in den Bus und suchten uns unsere üblichen Plätze in der Mitte links auf dem Oberdeck. Weil wir ja gleich im nächsten Ort wohnen, zwei Meilen das Tal hinunter, dauert die Busfahrt nur zehn Minuten oder nicht mal so lange.

Meistens lebe ich gern hier in unserem Städtchen. Es wird als urig bezeichnet und jeder hat schon mal davon gehört, von den Künstlern und den Lesben hier, von den Öko-Muttis und dem Art Festival. Von dem Städtchen, in dem man die letzten noch erhaltenen Fabriken zu den kleinen Läden umgebaut hat, nach denen die Touristen so verrückt sind, oder zu Cafés oder zu Galerien – so dass man wenigstens irgendwo arbeiten kann. Aber das ist nicht der Grund, warum es mir hier so gefällt, sondern ich mag die Berge. Das Moor. Die Flüsse. Dass man in einer Viertelstunde bis ganz oben hin laufen kann und auf dem Weg gerade mal zwei Leuten begegnet.

Gestern nach der Schule hatte ich mich also auf den Fensterplatz gesetzt. Als der Bus losfuhr, konnte ich nicht anders, ich musste in den Sonnenschein blinzeln und mir alle Gesichter ansehen. Erst dann drehte ich mich zu Eden.

»Also, schon Donnerstagabend …«, sagte ich und beobachtete ihr Gesicht ganz genau. »Hast du was vor?«

Ganz schlaff saßen wir da in der Hitze, durchtränkt vom Sonnenlicht, das durchs Busfenster fiel.

Eden zuckte die Achseln. »Weiß nicht. Das Übliche. Erst mal nach Hause. Und Liam hat gesimst, dass er sich mit mir treffen möchte. Die Freuden der Stadt warten«, schloss sie sarkastisch. Sie warf das lange blonde Haar über eine Schulter zurück. Irgendwie schaffte Eden es immer, dass es glatt und glänzend blieb und nach Apfel duftete, während meins sich in roten Büscheln kräuselte.

Ich versteckte meinen Gesichtsausdruck, indem ich die Hände hochnahm und das Haar von meinem heißen, feuchten Nacken hob. »Warte mal, meinst du etwa das Rumhängen im Skatepark? Und anschließend im Klub? Das ist doch so hammergeil, wie hältst du das aus? Oder sogar eine echte Runde Poolbillard?«

In unserer Stadt gibt es nur den einen Klub. Er ist nicht schlecht. Liams Schwester Nicci arbeitet da und serviert uns diskret Drinks, und wir sitzen in der Bar und spielen Klischee-Bingo: jeweils ein Punkt für eine Promenadenmischung, einen Weißen mit Dreadlocks und eine Frau in gebatikten Klamotten auf der Tanzfläche. Jeden Monat gibt es ein paar gute Abende, mit Bands oder DJs, aber der Donnerstagabend gehört nicht dazu.

»Wenn Nicci arbeitet, kriegt ihr auch noch Drinks. Wer könnte da widerstehen?« Ich spielte mit, ignorierte dabei das Flattern in meiner Brust und redete mit alberner Stimme, passend zu Edens Ironie.

»Und du?« Sie legte auf ihre spezielle Art den Kopf schräg und sah mich von der Seite an.

»Das Übliche … donnerstags ist ja mein Laufabend, erinnerst du dich?«, murmelte ich als Antwort und schloss die Augen wie vor dem Licht, damit Eden nicht sehen konnte, was ich verbergen wollte.

Seit wann gingen wir mit solchen banalen Geschichten aufeinander los? Das war doch kein Gespräch, wir warfen uns bloß Ausflüchte zu.

»Ja, der Donnerstag ist bei mir immer Selbstquälerei, weil ich versuche, mit den Guten mitzuhalten«, murmelte ich jetzt. Mir war zu heiß. Mein Rock klebte feucht an meinen Beinen. Ich pustete meine Ponyfransen hoch. »Wahrscheinlich drehe ich eine Runde oben übers Moor.«

»Und wer sagt da, wir würden unser Leben nicht genießen? Du wirst mit einem Dutzend Jungs schweißtreibende Dinge tun.« Eden rümpfte die Nase. »Aber mit denen würde ich nichts anfangen wollen – die sind ja wie Windhunde, da ist nichts dran …«

»An den Jungs liegt mir nichts. Ich mache das, weil ich laufen will. Es ist ein Berglauf-Verein, Eden.« Ich sprach das Wort überdeutlich aus und es kam schroffer heraus, als ich beabsichtigt hatte.

Eden zog die perfekten Augenbrauen hoch und sah mich erstaunt an.

»Guck mal, wir sind da«, sagte ich unvermittelt, erpicht auf einen Themenwechsel. Der Bus verlangsamte sein Tempo und ich stand auf und griff nach der Haltestange, so dass Eden auch aufstehen musste.

Hier, am Tor zum Park, trennten sich unsere Wege normalerweise. Ich brauchte nur durch den Park hindurch und die Treppe hoch in unser Stadtviertel zu gehen, wo die Häuser dicht gedrängt standen: Reihenhäuser, Doppelhäuser, die alten Sozialwohnungen. In unserer Straße kannten wir die Namen der Nachbarn und wussten, was sie brüllten, wenn sie sich zankten. Ich mochte das, ich fühlte mich geborgen, wenn ich das Türenknallen hörte, wenn das leise Maunzen vom Baby nebenan durch die Wand drang oder Kinder vor den Garagen rumbolzten.

Eden musste auf einen der Minibusse warten, die die steileren Berge hochfuhren. Sie wohnte ganz oben in einem großen, steinernen Farmhaus.

»Farm, von wegen«, hatte sie gesagt, als ihre Familie da eingezogen war. »Keine Chance, dass wir eine Katze kriegen, und schon gar keine richtigen Farmtiere. Denen gefällt einfach die Vorstellung von einer Farm. Sie wollen Designer-Gummistiefel und ein Auto mit Vierradantrieb kaufen. Und dann bezahlen sie jemanden dafür, dass er ihnen den Garten macht.«

Wir lehnten uns an die Mauer neben dem Wartehäuschen an der Haltestelle. Ich spürte den warmen Stein durch mein Poloshirt hindurch. Zwei alte Muttchen mit Einkaufstaschen warfen uns böse Blicke zu. Finster starrten sie auf Edens Mikrorock und ihre Sandalen und auf mein Make-up und mein Haar. Allein unser Anblick schien eine Beleidigung für sie zu sein.

»Ich kann mit dir warten«, sagte ich nach einem Moment, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte Eden vor den Kopf gestoßen. Ich sollte mich doch um sie kümmern, nicht giftig werden. Ich war Edens beste Freundin und sie hatte ein höllisches Jahr hinter sich. Ich auch. Es war, als würden wir auf einer Wippe sitzen, eine war immer oben, die andere unten. Wir waren nie auf gleicher Höhe, dabei aber trotzdem irgendwie im Gleichgewicht. Im Moment war Eden weiter unten, während ich wieder hochkam. Also war ich jetzt an der Reihe, für sie da zu sein, und das hieß unter anderem, dass ich mir alles gefallen lassen musste.

»Musst du nicht«, sagte Eden.

Ich verdrehte die Augen.

»Danke, meine ich.« Eden tippte auf ihrem Handy herum. »Aber Liam müsste gleich kommen.«

»Dann mache ich mich auf den Weg und lass euch allein.« Ich löste mich von dem warmen Stein und hängte mir die Tasche über die Schulter.

»Was läuft denn da zwischen euch?«, fragte Eden scharf.

»Gar nichts läuft da.« Ich sagte das so ausdruckslos, wie ich nur konnte, und hoffte, dass die in meinen Wangen aufflammende Hitze nicht zu sehen war.

Eden sah mich von der Seite an. »Kommt mir so vor, als würdest du ihm aus dem Weg gehen.« Ihre Stimme war verräterisch unbekümmert. Aber ich kannte sie zu gut, um darauf reinzufallen.

Ich zuckte die Achseln. »Warum sollte ich?« Ich sah sie an, suchte in ihrem Gesicht nach Hinweisen. »Es ist einfach für uns alle schwieriger geworden, was zusammen zu machen, wo der Sommer jetzt vorbei ist. Die Schule nervt eben.«

»Ja, aber warum …?«, setzte Eden an, aber da meldete sich ihr Handy. Eine Nachricht. Die war wichtiger als ich. Noch mal Glück gehabt. Eden grinste breit, glücklich wie eine Katze im Sonnenschein, und sah ihr Handy an, als bestünde es aus Rubinen.

Ich fragte nicht. Im Kopf war ich damit beschäftigt, etwas zu beerdigen, Erde aufzuhäufen, ein Loch zu füllen, die Erde festzustampfen. Es war harte Arbeit, aber bald würde es erledigt sein.

In die Leute ringsherum kam Leben, sie hängten sich ihre Taschen über die Schultern und stellten sich an die Bordsteinkante. Tatsächlich, da kam der kleine Bus die Hauptstraße heruntergerollt. Er schnaufte warme Luft aus und hielt an. Die Leute stiegen ein.

»Viel Spaß nachher.« Ich zwang mich, Edens Lächeln zu erwidern, obwohl mein Gesicht sich vor lauter Falschheit steif anfühlte. »Bis dann.« Ich machte eine komische winkende Handbewegung, um zu zeigen, dass zwischen uns alles in Ordnung war. Ein Winken, das log. Ein Winken, das wünschte, es wäre ehrlich.

Eden lachte und stieg in den Bus, ganz schimmerndes blondes Haar und lange sonnengebräunte Beine. Die Doppeltüren schlossen sich und verschluckten sie.

Kapitel sechs

9:35 Uhr Die Trent steht auf, als Zeichen dafür, dass sie mit mir durch ist. »Dann geh jetzt, Jess. Keine Sorge. Ich rechne damit, dass Eden bald wieder zu Hause ist.«

Ihr Ton erfüllt mich nicht gerade mit Hoffnung.

»Sie hat eine schwere Zeit hinter sich, das ist alles. Seit Juni. Seit Iona …« Die Trent lässt das so stehen und ihr hartes Gesicht löst sich ein wenig, um Mitgefühl zu zeigen.

Mir ist aufgefallen, wie schwer es den meisten fällt, Wörter wie Tod, gestorben, getötet oder tot auszusprechen. Ich habe neben Eden gestanden und zugehört, wie Leute um den heißen Brei herumgeredet haben, mit »von uns gegangen« oder »dein Verlust« oder »wegen deiner Schwester«. Oder eben »seit Iona«.

Wenn Eden damit leben muss, könnten die anderen doch zumindest der Wahrheit ins Gesicht sehen. Aber es ist, als wären diese eindeutigen Ausdrücke unanständige Wörter, die man nicht in den Mund nimmt.