Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

Este libro es un viaje a través de la vida de Edgar Allan Poe, un hombre herido por un profundo malestar, inmerso en el alcohol y las drogas, a merced de una agresividad irascible y autodestructiva. Para entender a Poe es necesario ir a la raíz de su escritura e investigar en ella los momentos esenciales de su vida. Así, G. Cafiero nos ofrece un análisis de la escritura inquietante de Poe a la luz de conversaciones con los personajes que marcaron su vida y que viven en las dolorosas y oscuras páginas de su obra. También, de las amistades y enemistades que contribuyeron a la frustrante y delirante inquietud del gran escritor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

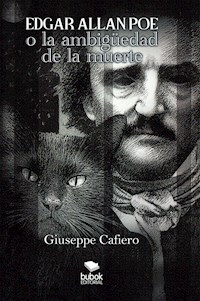

EDGAR ALLAN POE

o LA AMBIGÜEDAD DE LA MUERTE

Giuseppe Cafiero

© Giuseppe Cafiero

© Edgar Allan Poe o la ambigüedad de la muerte

Ilustración de portada: Sergio Poddighe

Julio de 2022

ISBN papel: 978-84-685-6829-4 ISBN ePub: 978-84-685-6830-0

Editado por Bubok Publishing S.L.

Tel: 912904490

C/Vizcaya, 6

28045 Madrid

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Índice

INTRODUCCIÓN

APUNTES PARA UNA POSIBLE RESEÑA EDITORIAL

MS. ENCONTRADO EN UNA BOTELLA, 1833

BERENICE, 1835

EL RELATO DE ARTHUR GORDON PYM DE NANTUCKET, 1837

LIGEIA, 1838

LA CAÍDA DE LA CASA DE USHER, 1939

EL HOMBRE EN LA MUCHEDUMBRE, 1840

LOS ASESINATOS DE LA RUE MORGUE, 1841

EL RETRATO OVAL, 1842

EL GATO NEGRO, 1843

EL CAJÓN OBLONGO, 1844

EL CUERVO, 1845

LA ESFINGE, 1846

ULALUME, 1847

EUREKA, 1848

COTTAGE DE LANDOR, 1849

INTRODUCCIÓN

Ghastly grim and ancient Raven wandering from the nightly shore1, se escuchó a la distancia. Y así, con la obsesiva precisión de morbosos versos, se rompió el silencio. Ningún otro aliento, entonces, para comprender a las almas dispuestas a ser relegadas a oscuros presagios.

Cada uno era lo que era y estaba decidido a buscar razones por lo menos sensatas cuando, por motivos equivocados o razonables, fueron arrastrados a una taberna a beber vinos infames —con buen servicio y astuto oficio— y reflexionar sobre un hombre que una vez recibió elogios despreciables y apreciadas críticas, y que un tiempo después fue acompañado al cementerio de la iglesia presbiteriana de Baltimore para que el reverendo William T. D. Clemm, pastor metodista, le oficiase una ceremonia apropiada.

Era entonces el 8 de octubre de 1849. Un lunes. Ghastly grim and ancient Raven wandering from the nightly shore, se escuchó recitar aun a la distancia, o a alguien le pareció haber escuchado esos versos.

Uno de los miembros de esta pandilla reunida en la taberna debía reconstruir su conciencia; otro, en cambio, debía reflexionar sobre el bien y el mal y cuánto influían las buenas y malas acciones en su propio juicio, y el tercero debía apropiarse de conocimientos originales o falsos escuchando todo lo que le decían, aceptando desde consejos e indicaciones de personas que ya habían transitado un largo camino en sus vidas y no habían envejecido, hasta favores afectivos por amor a un hombre y a su arte.

Mejor, entonces, encontrarse en una taberna y allí pedir cuentas, entre bebidas saludables o insalubres, entre aquel que tenía un deseo inconsciente y el oficio apropiado para interrogar sobre ese alguien que había muerto ofreciendo a los otros una serie de misterios oscuros de modo que, auspicioso, para uno podía parecer lícito y saludable no manchar aquella memoria, mientras para algún otro, afamado de conocimiento propio e impropio, anhelaba saber acerca de la indebida ambigüedad de aquel cierto hombre poeta que se había adjudicado, en la forma de escribir y en su existencia, penas hostiles y preferencias inapropiadas.

En verdad, aquel tal poeta también había realizado trabajos superiores a su capacidad al querer comprender, razonablemente, su anhelo de enemistarse hasta consigo mismo si no podía, o si pensaba que no podía, aspirar a otra cosa.

¿Por qué perecer sin una muerte digna en la Cooth and Sergeant’s Tavern, ahí en la Lombard Street, junto a High Street, dejando sin resolver procesos censurables e incensurables sobre conductas de vida ambiguas y otras historias? Fue entonces cuando locos de todo tipo y de mala reputación comprobada comenzaron a ofrecer garrafas de vino gratis sin justificar o mencionar siquiera por qué bebían de esa manera. Tal vez solo para complacer diseños infames y proyectos delictivos. Probablemente alguno deseaba lanzarse a beber alcohol a grandes tragos, hasta la inconsciencia, para fomentar el olvido de hechos y acciones de días pasados. Y los días transcurrieron, y fueron cinco sin sentido cuando, de urgencia y promesa, allí estaban decididos a tomar un tren que los llevase lejos, a un lugar añorado para olvidar antiguos tormentos y someterse a un trabajo de escritura intensa.

Fue entonces cuando alguien dijo:

—Dipsomanía.

—¿Qué?

Y el doctor y literato Joseph Evans Snodgrass, que se encontraba presente en aquella reunión de intrigantes individuos, respondió:

—Impulso irrefrenable de ingerir cualquier tipo de bebida, particularmente alcohólica, típico de ciertas enfermedades mentales. Lo dijo primero Benjamin Rush en 1793. Después Thomas Trotter, el inglés. Luego Samuel B. Woodward, superintendente del manicomio de Worcester, aquí en Massachusetts, en el año 1838. ¿Por qué? Antiguo y bastardo juego del vivir y el morir, del morir y el vivir sin satisfacciones o alegrías, casi por oblicua necesidad.

Fue internado en el Washington Hospital, como debía ser, por recomendación del Dr. Snodgrass. Llegó allí por amistad y deber, por lo que era posible, en una indecente e inverosímil incapacidad, arrancar de la muerte a cualquiera que estuviera alojándose allí.

Incluso antes: es verdad, había ocurrido lo irreparable. En Philadelphia, ese trágico verano cuando, entre el éxtasis y el delirio, intentó el suicidio y más tarde fue arrestado por molestar de manera loca y alucinante y tuvo que pasar una noche en la cárcel de Moyamensing, entre Passyunk Avenue y Street Reed.

Una historia para el olvido, a pesar de que la cárcel era un modelo de humanidad reflejada por el arquitecto Thomas Ustick Walter en las diferentes alas, aunque oscura, en principio por su estilo gótico, situado entre las torres y las almenas.

La pérdida de la conciencia como una existencia real. La invocación de los fantasmas, la forma de convocar a los muertos vivientes, caer en el frenesí de un opiáceo mortal, tal vez tratando de hablar con su otro yo. Verse. Doble personalidad. Matar a quien dice ser quien no es, o bien es otro yo ignominioso. La locura de una locura sin tiempo ni espacio, cuando uno se pierde en la apatía de la postración, en la reconfortante esencia del láudano terapéutico, con su litúrgica y venerada mezcla de opio, azúcar, canela y clavo de olor macerado en la fragancia del vino de Málaga.

Philadelphia fue aún más: la pérdida y la recuperación inconsciente. Perdonar cuando era necesario. El Dr. Snodgrass fue muy generoso al hablar con el grupo. Pero no fue el único. El exrreverendo Rufus Wilmot Griswold también se encontraba en la taberna Old Swan, en Richmond, murmurando amargos recuerdos y confesando, sin ningún tipo de vergüenza, que en un obituario en el New York Tribune, en honor del muerto de quien se estaba chismoseando y que respondía al nombre de Edgar Allan Poe, había escrito palabras injustas, firmándolo con el seudónimo de Ludwig: «Él ha alimentado de manera morbosa aquello que vulgarmente se llama ambición, pero sin ningún deseo de estima o amor al prójimo».

Alguno también corroboró, con amarga animosidad y arrogantes modales, la historia de las ambiguas alucinaciones y de los delirios de persecución por los que el redactor del Courier and Daily Compiler, que era el tercero de la brigada reunida en la mesa de la taberna Old Swan, pudiera adquirir un conocimiento adecuado de algo insólito y preocupante, y mucho más allá de lo que él quería, si él mismo había pedido se convocara a un grupo para escuchar los consejos y dichos de aquel poeta, es decir de Poe, que justo acababa de morir en la hora H de la aurora, en la hora en que cada cual puede unir su propia esencia con la de Jehová, en una unidad primaria en la que cada uno es llamado a disolverse.

Luego de algunas entrevistas hechas a conciencia y de sabios encuentros, ese redactor sentía la necesidad y la voluntad de escribir un breve y conciso mensaje que rindiera homenaje, tal vez, a la vida de ese poeta del que también él, en cierto modo, se había burlado, aunque sin malicia: es verdad, cuando, en un artículo del año 36 en el que Poe era redactor único del Southern Literary Messenger de Richmond, una persona del Courier había escrito refiriéndose precisamente al Messenger: «Los redactores deberían recordar siempre que es una vergüenza obtener una cierta reputación tanto con puñaladas agudas y puzantes como con elogios inciertos».

Philadelphia pues, una y otra vez. Philadelphia, donde sucedió algo que tal vez provocó el principio de un final anunciado. Era julio de 1849 cuando extraños fantasmas de horrible aspecto comenzaron a perseguir al poeta y a marcar ineludiblemente sus noches con pensamientos que invitaban a practicar actos suicidas. Envolverse en trapos y transmutar la apariencia para escapar de estos perseguidores traicioneros, astutos y feroces verdugos de su propia fantasía. Incluso afeitar su bigote. Ocultarse del acoso de sueños indebidos y buscar refugio junto a un río en el silencio de aguas marcadas por la oscuridad de la noche.

Destellos de reflejos selénicos. El río Schuylkill. Una figura femenina impalpable de repente comenzó a dar vueltas en el aire. Una mujer. ¿Qué mujer? Tal vez una madre o incluso una novia niña. Apariencia etérea. ¿O solo un fantasma de la imaginación? Volar sobre la ciudad. Andar llevado de la mano por el rumor de susurros apenas insinuados de esta indescriptible figura. ¿Quién? La visión dulce, suave e incorpórea. Ir, sin miedo alguno, cuando la niña estaba espléndidamente radiante. He aquí el cielo de Philadelphia, también un río y un centenar de luces de la ciudad. De repente entonces, oscuras sombras de la mente y voluntades desconocidas alteraron cualquier imaginación cauta y un pájaro negro se apoderó de la niña para que un grito imprudente representase la desesperación.

—El principio del fin comenzó allí, en Philadelphia —dijo entonces el señor Rufus Wilmot Griswold, y comenzó a recitar en un murmullo: Ghastly grim and ancient Raven wandering from the nightly shore.

El Dr. Joseph Evans Snodgrass tomó entonces la palabra con calmada y mitigada complacencia y observó que era conveniente dar un recuento cronológico si se quería narrar una vida. Empezó así diciendo que era apropiado esbozar indicios sobre los ancestros del poeta para comprender mejor la historia de aquella vida gastada en pocos años. Incluso, los acontecimientos oscuros y trágicos episodios que habían marcado aquella existencia, la de un poeta muerto poco tiempo antes y que había dejado un cúmulo de cartas maltratadas, con marcas de escritura más que sugestiva y ambigua.

—Solo alusiones —agregó el Dr. Snodgrass—, pero oportunas y lógicas cuando nadie, por experiencia y por voluntad impropias, deseaba recordar, de humor filantrópico y sin buscar beneficios lucrativos, una infancia y una juventud de aquel tal Poe perdidas ya en el recuerdo de años transcurridos y, ciertamente, en mezquinas voluntades porque era oportuno, como se creía, ocultar todo aquello que era prudente ocultar en olvidos deseados y apropiados.

La taberna Old Swan se había llenado de clientes ineptos. Carcajadas graznadoras por todas partes y también alguna risa sin vacilaciones ni moderación. Bebían y bebían, perdidos en el relato de mentiras coloridas, para olvidar en primer lugar la fatiga de un trabajo físico y el polvo de los caminos que excoriaba las suelas de las botas y quemaba el metal de las ruedas de los vagones. Mientras tanto, afuera, en un viento helado que agrietaba los rostros sombríos y las manos, algunos estaban de pie en el porche sostenido por pilares de madera manchada y sacaban furiosamente el humo de colillas apestosas esperando a los rezagados, tal vez algunos conocidos.

Diligencias y carros de heno señalaban, esparciendo polvo a su paso, un camino arbolado en la costa, colmado de filas de arbustos espinosos. De repente se escuchó el fuerte relincho de bridones irritados. Caballos negros, pardos y leopardos comenzaron a echar espuma por sus bocas frenadas por las bridas. Riendas indomables abandonadas en el viento. Golpe de fustas para restablecer un orden perdido en un alboroto de personas torpes recalcitrantes y relinchos de dolor. Luego, gritos incivilizados y blasfemias. En un santiamén, se reunió una multitud. También estaban el exrreverendo Griswold, el doctor Snodgrass y el redactor, que se escondieron detrás de una puerta abierta de la taberna. Y fue entonces que, en un instante, vieron deslizarse, con la rapidez de una rata, a un gato negro, brillante, diabólico.

¿Una bruja quizás? ¿Qué cosa? Tal vez solo pánico, ya que se intentaba entonces, con equilibrado temor e incoherente audacia, esquivar una multitud contada por otros o simplemente intentar evitar una multitud que seducía e impartía lecciones de costumbres inusuales.

¿Quién podía entonces pretender tener la legitimidad de la rabia, con notas ordinarias e informes confidenciales, sobre la miserable vida de un poeta que algunos consideraban despreciablemente inquietante y que se había precipitado, con una locura temeraria, en un laberinto de afirmaciones que solo tenían de insólito la ambigüedad de ostentar su fantasía y sus muy singulares observaciones?

—Mi verdugo no vino. Una vez más, yo respiré como un hombre libre. El monstruo, el terror, había huido para siempre aquellos lugares!2 —exclamó entonces el Dr. Snodgrass e invitó a sus otros tres compañeros a entrar a la Old Swan y sentarse nuevamente a la mesa que antes habían ocupado y restaurar un orden que reuniera historias destacadas o, por lo menos, legítimamente tolerables aun entre negaciones intratables, riñas complejas, creencias opuestas.

Un redactor se encontraba allí pronto para obtener confidencias parciales y parcialidades confidenciales; tenía la intención de reunir, ese mismo día, alrededor de un sucio tablón de una taberna de Richmond, entre sanos vasos de jerez, por supuesto de marca Amontillado, elegido no solo por su cuerpo y perfume sino también para rendir un digno homenaje a Mr. Poe y su cuento The cask of Amontillado.

—¿Por qué no beber entonces Shadow, el vino tinto de Quíos? —interrumpieron dos personas ciertamente ilustres y de acreditadas virtudes intelectuales que mostraban creencias y pensamientos sin duda muy distintos sobre ese tal poeta y novelista llamado Edgar Allan Poe que había marcado, para bien y para mal, se decía, la vida intelectual de aquella joven nación en los años apenas transcurridos.

El Dr. Joseph Evans Snodgrass y el exrreverendo Rufus Wilmot Griswold se reunieron para responder a las preguntas codiciosas de aquel redactor.

Se podía escuchar así, con minuciosa atención y sano escepticismo, cómo murmuraban una sucesión de hechos muy distintos aunque relacionados con un acontecimiento único y un mismo hombre. Discrepancias, eso. En el signo y en el valor.

Uno de ellos, el tal doctor Snodgrass, percibía los desafortunados acontecimientos que habían definido la vida cruel de Mr. Poe como un ultraje inevitable del destino y contra el que no se podía haber hecho otra cosa; el otro, el exrreverendo Griswold, no consideraba que fuera obligatorio, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, absolver a Mr. Poe. Proclamaba que se le habían ofrecido al poeta múltiples y valiosas oportunidades, pero su arrogancia innata y presuntuosa le impidieron llevar una vida normal y tener la modestia de ser quien hubiera podido ser si bien, y esto lo reconocía Mr. Griswold sin paráfrasis o explicaciones: «Mr. Poe había superado muchas adversidades, pero la falta de afecto de sus padres fue la prueba más dura3 y, tal vez, insuperable».

El doctor Snodgrass comenzó entonces a hablar, sin medias tintas o titubeos inoportunos, del linaje del tal Poe. Pretendía hablar con calma, incluso en el frenesí de beber jerez, y decir que todo había comenzado cuando los padres de Mr. Poe se encontraron en una peregrinación escandalosamente ilícita a lo largo de las costas del este de Massachusetts hasta Virginia para jugar lo mejor posible al oficio de ser diligentes artistas y acróbatas de escena y, frecuentemente, a vagar entre destinos desafiantes y salarios miserables si no la libraban, y, en especial, con la calumnia cruel que acompaña las vidas insólitas y malditas de los artistas.

David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Hopkins, el padre y la madre de Edgar, se encontraron así mendigando, con su pobre arte, en un escenario que podía ofrecer al menos una supervivencia. Corría el año 1803 y se fueron a vagabundear, a ilustrar escenas de teatro decadente de Newport a Providence, de Norfolk a Charleston, de Philadelphia a Washington, de Baltimore a todo el estado de Virginia.

Ciudad violenta, Baltimore. ¿Feroz? Controlar el orden. Evitar sobre todo la fuga de esclavos. Una espléndida ciudad de ciento cincuenta mil habitantes. Majestuosas iglesias y espléndidos monumentos. Incluso un monumento a Washington. Bien cuidada también una columna de mármol blanco magnífico de cuarenta metros de altura. Alrededor, jardines y vastas praderas. Saludable tranquilidad que solamente se rompe con las fugas imprudentes. Mientras tanto, fabulosos barcos a vela se deslizan con encanto por los canales del Patapsco. Barcazas que navegaban por el río emanando su particular vapor. Y carruajes, carretas y diligencias recorrían impacientes una ciudad intrépida, viva. ¡Eso era Baltimore! Baltimore Street. Baltimore Museum. The Art Gallery. El Merchant Trust Building. El ómnibus en Pennsylvania Avenue. La joyería de Samuel Kirk hijo. El Carroll Hall. El Emerson Hotel. El negocio de ropa de A. Phillips & Co. El reloj sobre Calvert Street. Muy linda ciudad, de verdad. La ciudad de la riqueza, donde los prósperos terratenientes centuplicaban sus fortunas. Atrapa a un negro, atrapa a un negro. No pierdas el ritmo. Criar negros y luego venderlos al mejor postor. En los nuevos estados en el extremo suroeste. Atrapa a un negro. Cien dólares de recompensa. Capturar a dos negros: Henry Collins y Collins Charles, jóvenes y educados. O bien, doscientos dólares por capturar a un tal Dan, un metro setenta centímetros de altura, muy negro y robusto, cicatriz en la sien izquierda. O también a un joven negro llamado James Hart, corpulento, un metro cincuenta y dos centímetros de altura, cicatriz en el brazo. O también a Isacco Dorsey, de apenas quince años, de baja estatura y delgado. Intentar atrapar a los negros implicaba un gran esfuerzo.

El redactor supo más tarde, cuando Mr. Griswold tomó la palabra para entrometerse vulgarmente en el discurso del doctor Snodgrass, que el linaje de Poe era de origen arrogante y de acreditada ascendencia europea, aunque de respetabilidad bien intencionada y aparente desde el momento en que un antepasado había tocado la tierra de ese insólito continente. Fue John Poe quien llegó a Estados Unidos en el año 1748, desde su tierra de origen, desde la verde Irlanda, llevando en sus genes las presuntas y nefastas peculiaridades de su raza: la mágica fantasía y, sobre todo, la caprichosa extravagancia. John Poe eligió entonces vivir en Baltimore, en la llanura pantanosa de Maryland, a orillas del Patapsco, en una tierra donde luego, en el año 1749, con el Acto de Tolerancia, se estableció la libertad religiosa, pero solo para cultos que reconocían el dogma cristiano de la Santísima Trinidad.

Fue entonces que, con el sudor de una emoción contaminante y en medio de un murmullo inestable, se decidió a beber otra vuelta de jerez para tranquilizarse y asimilar mejor un pasado que se sentía vivo solo a través de bocas calumniadoras que reproducían historias que ya no eran historias sino chismes y cuentos que tenían la descarada ambición de obtener crédito como memorias históricas de una vida, la de ese tal Poe, que parecía poder ser famoso y, por lo tanto, fuente de certeza financiera si fueran invitados a contar en público, en conferencias, este tipo de eventos.

Un brindis, también. Y luego, silencio.

Es nefasto desacreditar a toda una estirpe con coloridas crónicas y por puro espíritu de antagonismo desleal, pensó el redactor y consideró que era conveniente apuntar también las sensaciones y las inquietudes que lo habían impresionado cuando sus dos interlocutores le contaron historias muy antiguas para ser totalmente verdaderas, aunque con la convicción y habilidad que calificaba a los prestigiosos expertos de las palabras y las crónicas. De hecho, ¡muy bien, señores!

—Un linaje que llegó de tierras lejanas y se incivilizó al frecuentar muchos teatros. —Estaban dispuestos a afirmar los rumores, ya que ninguno estaba en condiciones de desacreditarlos.

¿Cómo era posible dar crédito a una verdad tan ambigua? ¡Extraños rumores esos! ¿A quién creerle y por qué? ¿Y si fuera cierto que vagaban como actores indecentes entre tablas de madera para obtener el aplauso de un público mezquino y torpe? Debía ser también verdad que una compañía de teatro itinerante, los Virginia Players primero y luego el Federal Theater de Boston, componían un repertorio digno de distinción y de óptimo significado. De hecho, Mrs. Poe tuvo grandes elogios y auténtico reconocimiento por «sus frecuentes interpretaciones caracterizadas a menudo por el sentido común y una cierta habilidad natural», según escribió un crítico, aunque Mr. David Jr., su esposo, podría considerarse un actor débil y sin temperamento. Nada, entonces, de qué avergonzarse ni justificar frente a personas maleducadas y arrogantes que se embriagaban sin control con jerez en la taberna Richmond, ya que, en ese estado, no tenían el coraje de difamar la ascendencia de un hombre que, miserable e intencionalmente, estaba ahogado en alcohol.

—¡Otra vuelta! —dijo alguien. Y hubo otra vuelta. ¡De jerez, obvio!

—Tuberculosis —agregó luego otro. Y así sucesivamente, una vuelta y otra.

El jerez embotaba la mente, pero ayudaba a fantasear con más rapidez sobre los hechos y acontecimientos.

—¡La tuberculosis! —gritó alguien enérgicamente. ¿El doctor Snodgrass o el exrreverendo Griswold?

Todos permanecieron en silencio por unos segundos y luego murmuraron entre ellos.

—¡Una plaga bíblica! ¡Eso! —recordó otro. Recordó también que esa plaga afectaba a los pecadores y se precipitaba con «el terror súbito, la tisis y la fiebre que consumen los ojos y hacen languidecer el alma»4.

Y así, jóvenes, murieron los Poe: David Jr. y Elizabeth Arnold. Tuberculosos. ¿Exterminados por la plaga bíblica? ¿Castigo divino? Alguien debía entonces hacerse cargo de los huérfanos abandonados entre los recuerdos de una felicidad pasada, aun en la indigencia de una sucia habitación en la parte trasera del taller de una modista. Era 8 diciembre de 1811.

Para ese momento, David Jr. ya había abandonado a su esposa e hijos, tal vez también estaba ya muerto, dijo el doctor Snodgrass. En verdad, una historia horrorosa y triste, si fuera creíble. ¿Lo era? ¿Hablar solo por lo que se sabía a través de chismes falsos e historias ambiguas? Se habló primero del primer matrimonio de Mrs. Elizabeth Arnold con un tal Charles Hopkins, actor. Luego, ya viuda, de sus nuevas y justas nupcias con David Poe, Jr. Seguidamente hablaron de su descendencia y comentaron que de esta unión nació primero William Henry Leonard, que al poco tiempo fue confiado a los abuelos. Edgar nació el 19 de enero de 1809 en Boston, luego de un embarazo ilícito de Mrs. Poe. «Ilícito», murmuró alguien con malicia y ácido gorgoteo. Rosalie nació en diciembre de 1810 y David ya se encontraba lejos desde muchos meses antes, por lo que era improbable que esa niña fuese suya.

—Una muerte indecente y una vida vergonzosa a menudo llevan consigo augurios de mala fortuna. Basta con leer lo que está escrito en la Biblia, Crónicas II 34, 25: «El Señor dice: mi cólera se derramará sobre este lugar y no se apagará» —gritó Mr. Rufus Wilmot Griswold, como buen exrreverendo, bebiendo compulsivamente varios sorbos de vino licoroso.

¿Qué habrá querido decir?

Un hombre estaba acuartelado en una mesa cercana, detrás de tazones sucios de sopas miserables y de vasos grandes para beber; también él sucio, con ropa rota en varios lugares y manchas de grasa, escandalosamente sucias sus manos y cara, más ebrio que nunca y apenas si podía hablar con palabras entre dientes que se mezclaban con una saliva espumosa. Fue justo ese hombre el que agregó a la denuncia una lícita e inesperada observación:

—¡El incendio! ¡Eso!... El célebre incendio del 26 de diciembre de 1811… Setenta y dos víctimas… ¿Quién lo olvidaría? —Y bebió impetuosamente un líquido verdoso y cruel de un vaso sucio.

¿Ajenjo? ¡Cristo!, ¿pero no estaba prohibido ese horrible destilado con aroma a anís extraído de una sabia mezcla de infusión de flores y hojas de la Artemisiaabsinthium que se debe beber con agua helada y un cubo de azúcar? I want you to stay sober! ¡Una bella historia, en verdad! De Tarragona, vía Antillas españolas, de contrabando, superando cualquier prohibición. Los europeos: ¡vendedores de civilización! Gente depravada. Y Francia en particular, que había extendido en el mundo el morbo galo.

—¡El fuego! ¡Lo recuerdo bien! —exclamó alguien en voz baja—. Fue la venganza del Señor «porque el Señor dice: mi cólera se derramará sobre este lugar y no se apagará».

—¡Setenta y dos víctimas! —exclamó otro en voz alta—: «Ha caído, ha caído Richmond la grande y se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes», Apocalipsis 18,2. ¿Y la muerte de Mrs. Elizabeth Arnold Hopkins Poe, la actriz? Miserable insinuación. Sucedió lo que debía suceder. ¿Por cuáles pecados?

—Incendio purificador —dijo alguien con un hilo de voz—. Paz para sus almas. Setenta y dos almas.

El teatro, construido un año antes en el lado norte de la H Street, se convirtió en una trampa candente cuando, al elevar al techo el candelabro, las velas encendidas rozaron uno de los elementos escénicos que inmediatamente se prendió. Entonces, una infinidad de chispas comenzaron a caer, como lluvia, sobre la parte posterior de los andamios de madera, entre paredes infames hacinadas entre ladrillos para contener a un máximo de seiscientas personas. Fue entonces que Mr. Robertson, el editor del Richmond Enquirer, de repente gritó: «The house is on fire!».

Todo sucedió al inicio de la representación de la obra Raymond and Agness or Nun Bleeding, luego de haber visto la comedia The Father, or Family Feuds. El editor del Richmond Enquirer se encontraba presente en la sala, y por esto las noticias fueron referidas con exactitud, contando detalladamente crónicas dolorosas.

—¿Una trampa de fuego? ¿Un apocalipsis? Ha caído, ha caído Richmond la grande —gritó un puritano. Miserable insinuación remontarse a la época en que ocurrió este infame desastre al hablar de la conducta de Mrs. Elizabeth Arnold Hopkins Poe, la actriz, apenas fallecida. A partir de ese momento, solo se escuchaban gritos, «¡Auxilio, auxilio!», entre el lúgubre sonido de campanas y el crujido de maderas incendiadas. El fuego estaba devorando el lugar. Luego, el olor nauseabundo de los cuerpos que ardían en medio de gritos ensordecedores de dolor: cincuenta y cuatro mujeres y dieciocho hombres murieron carbonizados. Fuego cruel. Muchas de las víctimas pertenecían a las familias más ilustres de Virginia. También el gobernador del estado, Mr. George William Smith, y el exsenador Mr. Abraham B. Venanzoni fallecieron en el incendio. Se encontraban entre las víctimas varios negros, pero pocos sabían o querían recordar sus nombres. Es cierto, sin embargo, que un tal Gilbert Hunt, esclavo negro que tenía su taller de herrería a un lado del teatro, salvó por lo menos a una docena de personas.

Para algunos, las muertes simbolizaron un supremo acto purificador. Dar un sentido preciso al rigor, a la intransigencia moral y al fundamentalismo de rango. El fuego dio la inspiración y la oportunidad a los evangelistas, los bautistas y los metodistas para exaltar sus predicaciones contra las monstruosidades de un modernismo infame como la vulgaridad inmoral de los espectáculos de teatro u otros pasatiempos similares. Cada catástrofe se convirtió, entonces, en una especie de castigo divino por perversiones indignantes, como la de Mrs. Elizabeth Arnold Hopkins Poe, la actriz, que había concebido una hija fuera del matrimonio.

Alguien entonces habló de muerte negra y luego quiso cambiar la historia completa hablando de una muerte roja.

Otra vuelta de jerez. Más de una vuelta, en verdad, para olvidar horrendos acontecimientos cuando alguien, ¿el Dr. Snodgrass o Mr. Rufus Wilmot Griswold?, recordó, murmurando, que el terror por aquel incendio purificador se asemejaba al recuerdo de un cuento.

El espíritu de Edgar parecía estar presente en ese inmundo festín entre vasos colmados de alcohol, movimientos lentos y voluntades oscuras, para olvidar lo que fuera posible olvidar. Edgar, de hecho, es una máscara nefasta para dar un respiro a la legitimidad carnavalesca de una noche. Sucedió en 1842.

—The Masque of the Red Death —se oyó decir—. ¿O era The Masque of the Black Death?

—¡El alcohol purifica! —exclamó alguien que se embriagaba con vino decadente y que se había sentado en la mesa de los tres—. Sé todo sobre el alcohol —replicó y continuó—: Sé también cómo disfrutar del remolino inmoral de emborracharse hasta perder la conciencia, aun consciente de tener que soportar un brutal castigo divino. Porque es inevitable sufrir un castigo penitencial si una comunidad está infectada de insolentes extraños, de gente distinta, de hombres de otro color de piel, razón por la cual no queda más que embriagarnos indecentemente. Muerte negra o roja: no importa. Es solo muerte. Edgar habría sonreído complacido.

No habló más y se alejó. Una vez que llegó a su mesa, se puso a contar los vasos que tenía delante; siempre tomaba el vino en vasos distintos para llevar la cuenta de cuánto bebía.

Una semilla de muerte parecía marcar entonces un punto de inflexión si una comunidad se corrompía por su torpe y humana naturaleza. Lo demás era diferente, como la muerte roja. ¡Venganza y muerte! ¡Eso! Matar a quien intentara desobedecer una orden. El Deuteronomio 7, 16, en efecto, recitaba: «Destruirás entonces a todos esos pueblos que el Señor, tu Dios, ponga en tus manos. No les tendrás compasión ni servirás a sus dioses, porque eso sería una trampa para ti». Llamó entonces a sus amigos «sanos y sabios» y se retiró a un saludable aislamiento a esperar el contagio, ese intruso que estaba por apropiarse de su tierra y de su cultura. Afuera, también se había aislado la muerte negra. Así, atrincherado en su nueva comunidad, se imaginaba vivir sin el temor a las infecciones mientras afuera solo existía un pueblo dañado y destruido por los hombres de piel distinta.

Luego, para aumentar el malestar y el miedo a lo insólito, salió a la luz la historia de Creole, malhechor y mercader de esclavos. Aquel hombre, tan pronto terminó de beberse unas cuantas copas de vino avinagrado, volvió sobre sus pasos, se acercó nuevamente a los tres y preguntó balbuciendo:

—¿Lo recuerdan, verdad? Hechos que inducían a confirmar la fe en su propia integridad ética a quien intentaba rebelarse, con probada sabiduría, a lo vulgar y a la inmoralidad, considerando despreciables y peligrosas las obsesiones inconscientes y la nefasta bizarría de conceder la libertad a los esclavos sin proteger en forma adecuada los derechos adquiridos por sus traficantes.

El Creole. ¡Cierto!, y era el año 1841. Un traficante que transportaba ciento treinta y cinco esclavos a lo largo de la costa este, desde Hampton Roads, en Virginia, hasta New Orleans, en Louisiana, donde el mercado era más próspero y se podía, entonces, obtener un mejor precio en la venta de un negro. Y así llegó el 7 de noviembre. A la tarde. Una banda de diecinueve esclavos capitaneados por un tal Madison Washington se rebelaron y se apropiaron del barco. Un motín sin vacilaciones ni temores. Solo unos pocos heridos. Sin embargo, un tal John Hewell, mercader de esclavos, fue asesinado, y un esclavo murió a causa de graves heridas. Así fue como la proa del velero cambió de dirección y se dirigió a Nassau, en la isla de New Providence, en las Bahamas Británicas, en tierra franca ya que en las colonias británicas estaba abolida la esclavitud. En los estados americanos se pregonaban las virtudes de la esclavitud y por eso pusieron el grito en el cielo al saber que se quería poner en discusión la sacralidad de la misma.

¿Quién fue la persona que narró esta historia en la Old Swan Tavern, en Richmond?

Nadie pronunció palabras adecuadas, positivas o negativas. Prefirieron permanecer en silencio a la espera de que el hombre que había hablado del Creole volviera sobre sus pasos y tomara otra vez su lugar entre sus copas de vino agrio. Sin embargo, cada uno, por cuenta propia, comenzó a razonar sobre lo que ese hombre había dicho. A reflexionar sin hablar con los demás. A replantearse cuánto había de ambiguo en la historia que Mr. Poe narraba de La máscara de la muerte roja. ¿Fuego purificador y voluntad de los esclavos? Eventos completamente fortuitos que parecían entrelazarse con las premisas de una historia. ¡La máscara de la muerte roja, sí!