9,99 €

Mehr erfahren.

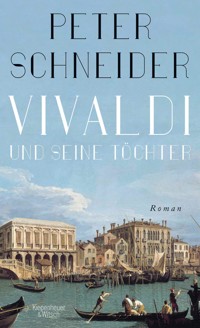

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Erben ist schön … Erben ist schrecklich. Peter Schneider erzählt mit grimmiger Genauigkeit und sarkastischem Parlando.« DER SPIEGEL Die Berliner Mauer ist gefallen, und unverhofft wird Eduard Hoffmann Besitzer eines Mietshauses in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Vor acht Jahren ist der Biochemiker von Berlin an die Universität Stanford nach Kalifornien berufen worden und zögert zunächst. Doch dann beschließt er, in seine Heimatstadt zurückzukehren und das Erbe anzutreten. »Friede den Hütten – Krieg den Palästen!« – alte Parolen bekommen plötzlich neuen Sinn, denn und Eduard muss jetzt nicht nur Frau Jenny und das Kind nach Berlin holen, sondern vor allem seine Herkunftsgeschichte klären. Das Gebäude ist marode, Hausbesetzer werden aggressiv und beschimpfen ihn als »Nazi-Erben«, und Eduard beginnt nolens volens, seine Familiengeschichte zu recherchieren. Er ist anscheinend der Nachkomme eines sogenannten Wehrwirtschaftsführers Hoffmann, der den ursprünglichen Besitzern, einer jüdischen Familie, die 1933 in die USA flüchten musste, nicht nur die Immobilie, sondern auch die Firma zu einem lächerlichen Preis abgekauft hatte. Eduard will beweisen, dass der Vorgang rechtmäßig war und sein Großvater den Verfolgten bei ihrer Ausreise nach Amerika geholfen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 483

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Peter Schneider

Eduards Heimkehr

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D. C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013, »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015 und »Club der Unentwegten«, 2017.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die Berliner Mauer ist gefallen, und unverhofft wird Eduard Hoffmann Besitzer eines Mietshauses in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Vor acht Jahren ist der Biochemiker von Berlin an die Universität Stanford nach Kalifornien berufen worden und zögert zunächst. Doch dann beschließt er, in seine Heimatstadt zurückzukehren und das Erbe anzutreten.

»Friede den Hütten - Krieg den Palästen!« - alte Parolen bekommen plötzlich neuen Sinn, denn und Eduard muss jetzt nicht nur Frau Jenny und das Kind nach Berlin holen, sondern vor allem seine Herkunftsgeschichte klären.

Das Gebäude ist marode, Hausbesetzer werden aggressiv und beschimpfen ihn als »Nazi-Erben«, und Eduard beginnt nolens volens, seine Familiengeschichte zu recherchieren. Er ist anscheinend der Nachkomme eines sogenannten Wehrwirtschaftsführers Hoffmann, der den ursprünglichen Besitzern, einer jüdischen Familie, die 1933 in die USA flüchten musste, nicht nur die Immobilie, sondern auch die Firma zu einem lächerlichen Preis abgekauft hatte. Eduard will beweisen, dass der Vorgang rechtmäßig war und sein Großvater den Verfolgten bei ihrer Ausreise nach Amerika geholfen hat.

»Erben ist schön … Erben ist schrecklich. Peter Schneider erzählt mit grimmiger Genauigkeit und sarkastischem Parlando.«DER SPIEGEL

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1999, Rowohl Berlin Verlag, Berlin

© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © yurkaimmortal / Fotolia.com

ISBN978-3-462-31775-6

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Erstes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Zweites Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Drittes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Figuren und Handlungen

Dank

Für Ruża, Lena und Marek

Erstes Buch

1

Lange konnte er sich nicht erklären, wie er in dieses Bett geraten war. Stirn und Haar fühlten sich kühl an, als sei er eben erst von draußen hereingekommen. Das Fenster war geschlossen, aber jemand hatte die Tür des Kühlschranks, der am Kopfende seiner Liege stand, offen gelassen.

Jemand? Oder er selbst? Es kam ihm unwahrscheinlich vor, dass irgendjemand vor ihm diesen Raum bewohnt haben könnte; er meinte, den Geruch frischer Farbe wahrzunehmen, die Aluminiumheizkörper mit den flachen Lamellen, der glänzend weiße Anstrich von Tür und Fenster, der Stufenlichtschalter an der Wand, alles war so neu, als hätten die Handwerker das Zimmer eben erst verlassen. Seltsam nur, wie alt all dieses Neue wirkte. Vor dem Fenster, dessen Scheibe schon wieder oder immer noch mit einer öligen Schmutzschicht bedeckt war, hing ein Vorhang aus cremefarbenem Leinen – so schmal, dass er beim Zuziehen die eine Hälfte des Fensters unverdeckt ließ. Die braune Auslegware war an den beiden Schmalseiten des Zimmers jeweils einen halben Meter hoch die Wand hinauf geschlagen, als sei sie für eine zukünftige Erweiterung des Zimmers oder ursprünglich für einen anderen Raum bestimmt. Als Bett diente eine Couch, deren Scharniere die Liegefläche in zwei schmale Streifen zerteilten. Wenn Eduard die Kerbe nicht unter dem Rücken spüren wollte, musste er sich für die zu enge rechte oder die zu enge linke Seite entscheiden. Auch hatte der Hersteller offenbar nicht daran gedacht, dass ein Schläfer hin und wieder den Drang verspüren könnte, sich in ganzer Länge auszustrecken. Einem Menschen von Eduards Statur blieb nur die Wahl, entweder den Kopf auf die Armlehne zu legen oder die Beine anzuziehen.

Er sprang aus dem Bett, trat ans Fenster. In der Fassade des einzigen erhaltenen Bürgerhauses aus der Gründerzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah er Löcher, die wohl von den Kugeleinschlägen des letzten Krieges herrührten; dank eines ungestörten fünfzigjährigen Verfalls hatten sie sich teilweise zu mannshohen Abspaltungen des Putzes erweitert. Alle übrigen Häuser waren in den Pionierjahren des Plattenbaus entstanden und hatten ihre mittlere Zerfallszeit längst hinter sich, sie glichen riesigen, auf den Kopf gestellten Betonziegeln. Wahrscheinlich spiegelten sie exakt bis in die Tür- und Fensterabmessungen das Haus wider, in dem er in diesem Augenblick am Fenster stand.

Am Abend war er nach einem Fünfzehnstundenflug von einem Taxifahrer, der seinen Mercedes, ohne das Tempo zu drosseln, über metertiefe Straßenlöcher hatte springen lassen, vor dem Eingang des Hochhauses abgeliefert worden. Der erste Blick an der Fassade hinauf hatte ihn zunächst an der Richtigkeit der Adresse zweifeln lassen. Die ihm zugewiesene Gästewohnung befand sich in einem wohl sechzig Meter hohen Zellenbau mit niedrigen, vollkommen gleichen Fenstern. Der Hauseingang, die Treppe zum Foyer, das Anschlagbrett mit den übereinandergehefteten handgeschriebenen Zetteln, das Pförtnerfenster, durch das ihm eine Verwalterin grußlos den Schlüssel aushändigte, alles strahlte die Herrschaft eines hoch organisierten Unglücks aus. Konnte es sein, dass die Gäste des Instituts für Molekularbiologie in einem Studentenwohnheim untergebracht wurden? Der »Wohnbereich für das Lehrpersonal«, so erfuhr er von der Frau hinter dem Pförtnerfenster, von der er nur eine hochgesteckte Frisur erkennen konnte, befinde sich im ersten Stock. Er war zwischen grün gestrichenen Wänden eine Treppe hinaufgegangen, hatte eine Eisentür aufgeschlossen, hinter der plötzlich alles frisch geweißt war, und erinnerte sich jetzt an das Gefühl, das ihn überwältigt hatte, als er ans Fenster getreten war. Ihm war, als hinge das frisch gestrichene und ausgelegte Zimmer am Seil eines Riesenkrans über einer zum Abriss bestimmten Stadtlandschaft.

Er fühlte sich nervös und zerschlagen wie nach einem Dreistundenschlaf. Während er auf den Strom der merkwürdig kurzen und eckigen Autos schaute, die sich unten, wie von einem unsichtbaren Band gezogen, vorbeibewegten, fiel ihm der Traum ein, aus dem er mitten in der Nacht hochgeschreckt war. Oder hatte er nur geträumt, dass er aufgewacht war? Das ganze Zimmer, das durch unruhige, über das Fenster wandernde Lichter erhellt wurde, war plötzlich in Bewegung gewesen. Die Konturen der Möbel veränderten von Sekunde zu Sekunde ihre Gestalt und schoben sich ineinander und übereinander: Schrankbett, Stuhltisch, Kühlfernseher. Die Sitzfläche des Stuhls war plötzlich eine Flaschenlänge höher als die Schreibtischplatte. Und wieso passten auf einmal Hunderte von Menschen in ein so kleines Zimmer? Es hörte sich an, als habe eine gewaltige Menschenmenge sich um seinen Liegetisch, seine Büchercouch, sein Bettbrett versammelt, die das ununterbrochene orgelhafte Grundgeräusch hervorbrachte, durch das er wach geworden war. Ein dunkles, an- und abschwellendes Stimmengewirr, das von hellen, jäh einbrechenden Jubellauten überstrahlt wurde. Vorsichtig streckte er den rechten Arm ins Zimmer, aber der Raum wich vor seiner Berührung zurück und teilte ihm nur Empfindungen von Kälte und von Leere mit. Plötzlich, ohne dass er einen Fuß gerührt hätte, stand er am Fenster, riss es auf. Was er dort unten sah, kam ihm lächerlich und bedrohlich vor. Denn auch das Kopfsteinpflaster war in unaufhörlicher Bewegung, die Steinköpfe hoben und senkten sich, Arme, Beine und Körper wuchsen ihnen zu, und jetzt sah er es ganz deutlich – dort unten tummelten sich, keinen Zentimeter Raum zwischen sich lassend, Hunderte, Tausende von Menschen mit ihren eckigen Kopfsteinköpfen. Was sie dort zusammengeführt hatte, war nicht zu erkennen. Was ihn jedoch mehr als alles andere verblüffte, war ihre Ausgelassenheit, die Abwesenheit von Gewalt. Sie wogten zwischen Autos hin und her, die einfach stehen gelassen worden waren, wild gegeneinandergestellt, ineinander verkeilt, mit angeschalteten Scheinwerfern, die Türen offen. Einige trommelten auf die Karosserien, andere hatten sich auf die Dächer ihrer Autos gesetzt oder sprangen darauf herum; viele hatten Flaschen in der Hand, die sie weiterreichten, alle riefen sie etwas oder sangen. Sie feierten ein Fest. Jetzt sah er auch, dass sämtliche Fenster in der Straße erleuchtet waren, bis auf seines. Auf den benachbarten Fensterbänken saßen, von ihren Eltern mit Mühe festgehalten, kleine Kinder und winkten den Menschen unten zu, manche Anwohner ließen Sekt auf die Köpfe der Jubelnden hinunterspritzen. Aber gerade die Dunkelheit seines Fensters lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn. Er, der als Einziger im Dunkeln stand, war der eigentliche Anlass, der Adressat der riesigen Versammlung. Spring doch, warum springst du nicht? Zuerst war es nur eine dünne Stimme, die ihm zurief, aber im Nu steckte sie andere Stimmen an, es bildeten sich Chöre.

Spring doch, Eduard, sei nicht so hart

Wir nehmen dich mit und ohne Bart.

Bart, wieso Bart? Er hatte nie einen Bart getragen, er hasste Bärte!

Dutzende, bald Hunderte von Händen winkten ihm jetzt zu und luden ihn zum Springen ein. Die Menschen stellten sich auf die Autodächer, als wollten sie so die Entfernung zu ihm verkürzen, mit dringlichen Gesten bedeuteten sie ihm, alles hinter sich zu lassen und sich so, wie er im Fenster stand, in Hemd und Unterhose, fallen zu lassen – ins Helle, Tiefe, Freie. Und warum dem Ruf nicht folgen? Die vielen, die dort unten nach ihm verlangten, würden ihn sicher auffangen, sie hatten ja nicht einmal Platz genug, zurückzuweichen und ihn auf dem Pflaster aufschlagen zu lassen. Ja, warum nicht springen? Er war bereit. Er stand schon auf dem Fensterbrett, die Vorahnung auf das herrliche Gefühl des Fliegens erfasste ihn, er war dabei, sich mit dem linken Zehenballen abzustoßen, er sprang, wäre gesprungen, hätte er nicht im letzten Augenblick eine Gestalt erkannt, die ihn im Sprung innehalten ließ: eine hoch aufgerichtete Frau in der Menge, die ihm als Einzige nicht zuwinkte. Im tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid, das ihre hohen, blendend weißen Brüste freigab, stand sie da, in unbegreiflicher Jugend, obgleich sie, wenn er allein die getrennt verbrachten Jahre zusammenrechnete, doch in seinem Alter hätte sein müssen. Auf die Entfernung war nicht deutlich zu erkennen, ob auch sie ihn sah und erkannte. Ein kindliches, unbelehrbares Gefühl der Freude durchfuhr ihn; dass sie hier war, war ein Versprechen auf Versöhnung. Aber in dem Augenblick, da er ihren Blick gefunden hatte, veränderten sich die Gesichtszüge, aus Laura wurde Jenny, die aber immer noch mit Lauras Brüsten ausgestattet war, er sah einen Zug von Trauer, ja Bitterkeit in dem sich abwendenden Gesicht. Und plötzlich war ihm alles falsch und gefälscht erschienen, die Bilder waren uralt, durch tausendfache Wiederholung abgenutzt, was er sah, war ein Remake des deutschen Jahrhundertfests, das er verpasst hatte. Irgendein heimtückischer Regisseur hatte es für ihn nachgestellt. Hier war nichts so, wie es sich gab. Jahrzehntealte Vorwürfe, maskiert als Jubellaute, Vernichtungswünsche, versteckt hinter Willkommensgesten, Rache- und Entlarvungswünsche, drapiert als Rettungsangebote. Nein, mich könnt ihr nicht täuschen, ich denke gar nicht daran zu springen – hält das Fensterkreuz? In Wahrheit seid ihr nur an meinem Absturz interessiert, niemand wird mich auffangen. Fallen möchtet ihr mich sehen, herunterkrachen, aufschlagen! Und euch dann über mich beugen, nur um nachzuschauen, wie flach ein Mensch werden kann, der den kürzesten Weg aus dem sechsten Stock nimmt.

Noch vor dem Frühstück lernte er, dass er sich vor spontanen Antworten hüten musste. Er spürte die innere Erstarrung der Verwalterin, Frau Schmidtbauer, als er auf ihre ausdrückliche Erkundigung nach seiner ersten Nacht in der Gästewohnung höflich, aber wahrheitsgetreu antwortete.

»Ich hoffe doch, dass Sie morgen mit freundlicheren Gedanken aufwachen«, sagte sie, als erkläre sich seine Bemerkung über die Scharniere des Klappsofas aus einem ganz und gar subjektiven Empfinden. Und sie fügte hinzu, dass die bisherigen Gäste des Instituts, darunter sechzig- und siebzigjährige Professoren (mit wer weiß wie vielen Ehrendoktorhüten und internationalen Preisen geadelte), auf ebendiesem Möbel ohne Ausnahme vorzüglich geschlafen hätten. Es war unmöglich, den Nachsatz, den Frau Schmidtbauer unausgesprochen ließ, nicht zu erraten. Hier war ein verwöhnter, bis gestern arbeitsloser Professor aus dem Westen, der wahrscheinlich einen mindestens ebenso tüchtigen einheimischen Kollegen von seinem Arbeitsplatz verdrängt und selber nichts als Ansprüche zu bieten hatte. Mit seinen Klagen machte er sich als Vertreter jener deutschen Spezies kenntlich, die ihr geografisches Glück nach dem Krieg mit Talent verwechselte.

Eduard hatte das Gefühl, dass seine Vorschläge auch dann, wenn sie keinerlei Kosten verursacht hätten, gar nicht erst geprüft, sondern unter dem Stichwort »Anmaßungen« abgelegt wurden. Seine Bitte, das Ventil der unablässig laufenden Toilettenspülung zu erneuern, löste nur die Mitteilung aus, das Ventil sei neu. Als er sich erbot, die überstehende Auslegware selber zuzuschneiden, erfuhr er, der Teppich sei Besitz des Instituts und dürfe nicht beschädigt werden. Die Luft des anderen deutschen Landes, in dem er Arbeit genommen hatte, war offenbar mit einem feinen, hochexplosiven Gas durchmischt. Der Zugereiste merkte gar nicht, dass er gefährliche Funken versprühte, wenn er nur seinen Reflexen folgte.

Eduard hatte die Stadt vor acht Jahren, halb im Zorn, verlassen. Das überraschende Angebot aus Berlin-Buch allein hätte ihn wohl kaum veranlasst, die weite Reise zurück anzutreten. Für einen Wissenschaftler, der sich inzwischen als Assistenzprofessor in Stanford einen Namen gemacht und einige seiner Arbeiten in den Zeitschriften »Science« und »PNAS« veröffentlicht hatte, gab es verlockendere Herausforderungen als die, einen Job in der grauen Hauptstadt eines verschwundenen grauen Staates anzutreten.

Das Bild, das man sich auf den immergrünen Rasenflächen Kaliforniens von seiner Heimatstadt machte, war von einer fröstelnden Neugier geprägt. »An amazing city« oder auch »really interesting« waren die Kommentare, die man dort am häufigsten hörte. Im Kontext des amerikanischen Umgangstons, der den Affront verbot, drückten solche Worte eher eine freundliche Warnung aus. Im Übrigen gehörte Deutschland nicht mehr zu den Ländern, in die es einen ambitionierten Wissenschaftler unwiderstehlich gezogen hätte. Auf einen Einfall, unkte man unter Kollegen, kamen in Deutschland hundert Vorschriften. Man musste Anträge ausfüllen und genehmigen lassen, auch wenn das Labor nur eine Packung mit Pipetten brauchte. Entscheidungen über einen Projektantrag, die in den USA an einem Nachmittag getroffen wurden, waren an einem deutschen Institut vor einem halben Jahr nicht zu erwarten. Und wenn der Antrag endlich durch war, dann standen die Umwelt- und Tierschützer vor der Tür.

Ein einziges Ereignis hatte die Stadt, so schien es, für immer verändert. Am späten Nachmittag des 10. November 1989 war Eduard auf den Gängen des Medical Center in Stanford immer wieder mit dem hochgereckten Daumen und dem Wort »Congratulations!« begrüßt worden. Bekannte und Unbekannte hatten ihm anerkennend auf die Schulter geschlagen, ganz so, als hätte er persönlich den Befehl zur Öffnung der Mauer gegeben. Man nahm ihn ganz selbstverständlich als Experten für das welthistorische Ereignis in Anspruch und bestürmte ihn mit Fragen. Ob es ihn nicht nach Berlin ziehe, hatte ihn der Chairman mit einem Aufblitzen des Pioniergeistes in den alten Augen gefragt, ob es ihn nicht in den Fingern jucke, den ostdeutschen Kollegen, die sich bisher vor allem mit ihren Anabolika für ostdeutsche Sportler international in Szene gesetzt hätten, ein wenig auf die Sprünge zu helfen? Der kauzige Alte kam meist in Bluejeans und in Cowboystiefeln in das Center, das sich diskret mit der Zahl seiner Nobelpreisträger pro hundert Quadratmeter brüstete. Wie er dasaß und Eduard voller Erwartung ansah, schien er ihm sagen zu wollen, dass er an Eduards Stelle längst nach Berlin unterwegs wäre. »Es gibt Tausende von Büchern«, sagte er, »in denen steht, wie man eine kapitalistische Gesellschaft in eine sozialistische umwandelt, aber nicht ein einziges Buch darüber, wie es in der umgekehrten Richtung geht.«

Als die Sekretärin Eduard im Namen des Department einen Blumenstrauß und eine Flasche Sekt überreichte – »we are so happy for you!« –, wusste er vor Rührung zuerst gar nichts zu sagen. Da er die Augen aller Anwesenden in der Bibliothek auf sich gerichtet fühlte, improvisierte er eine kleine Ansprache auf den »Glückstag«. Bestürzt registrierte er, dass das kleine Ritual Gefühle in ihm wachrief oder erst entstehen ließ, von denen er sich frei geglaubt hatte. Am Ende seiner ironisch-patriotischen Rede standen Eduard zu seiner eigenen Verwunderung Tränen der Freude in den Augen. Ein paar Tage lang hatte er versucht, einen Flug nach Berlin zu reservieren, und sich dann, da die erschwinglichen Plätze ausgebucht waren, nicht weiter bemüht. Ohnehin war ihm die Vorstellung, als Tourist in die eigene Stadt zurückzukehren, um das Wunder der Maueröffnung zu bestaunen, unbehaglich gewesen.

Die ungewohnten Bilder von den tanzenden und jubelnden Berlinern liefen monatelang über die amerikanischen Bildschirme, nur wenig später aber wurden sie wieder durch ältere Bilder verdrängt, die stärker im amerikanischen Gedächtnis verhaftet waren. Im Feuerschein der Neonazi-Brandanschläge kehrte der blonde, blauäugige »Hollywood-Deutsche« mit den dünnen Lippen, der die Hacken zackig zusammenschlägt und »Zu Befehl, Herr Obersturmbannführer!« brüllt, aus dem Archiv zurück.

Die Einladung an das Institut in Berlin-Buch fiel in die Zeit nach der politischen Ernüchterung. Der Leiter des neu begründeten Instituts für Molekularbiologie bekundete lebhaftes Interesse an Eduards Arbeiten auf dem Gebiet des »genetic mapping of human diseases«. Das Angebot an Mitarbeitern und an Forschungsmitteln war weit verlockender als das in Aussicht gestellte Honorar. Am Ende hatte Eduards Abenteuerlust den Ausschlag gegeben. Es reizte ihn, in der vertrauten, gleichzeitig wildfremden Umgebung Ostberlins – im »deutschen Busch«, wie ihn ein deutscher Kollege in Kalifornien warnte – eine neue Forschungsrichtung durchzusetzen.

Aber es gab noch einen anderen Grund für ihn, nach Berlin zu reisen. Eduard hatte ein Erbe anzutreten. Eines Tages war ein Brief von einem Dr. Lorenzen gekommen, der sich als Steuerberater seines verstorbenen Vaters vorstellte und auf einer DIN-A4-Seite mitteilte, Eduard und sein Bruder seien die rechtmäßigen Erben eines Mietshauses mit sechsundfünfzig Wohnungen in Berlin-Friedrichshain. Eduard hatte noch nie von diesem Haus gehört. Das Schreiben, das mitsamt einem Erbscheinantrag an seine alte Adresse in Berlin gegangen war, hatte ihn erst nach mehreren Umwegen erreicht. Eduard war so überrascht, dass er an einen Aprilscherz glaubte. Es bedurfte eines langen transatlantischen Ferngesprächs mit dem Steuerberater, um ihn davon zu überzeugen, dass er kraft eines rätselhaften Paragrafen im Vereinigungsvertrag der beiden deutschen Staaten einer von Millionen Deutschen geworden war, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR Restitutionsansprüche anzumelden hatten. Es bedurfte mehrerer transpazifischer Ferngespräche, bis er seinen Bruder ausfindig gemacht hatte – in Christchurch/Neuseeland. Dort hielt er ein Hochschulseminar über die Ursprünge der Genetik im Dritten Reich ab. Lothar hatte auf Eduards Mitteilungen zuerst mit Gelächter reagiert. »Wir beide – ein Mietshaus in Berlin? In Friedrichshain? Soll das ein Witz sein? Oder willst du mich testen, meine Grundsätze auf ihre Belastbarkeit prüfen, indem du behauptest, ich müsse lediglich Ja sagen, um Millionär zu werden?«

»Ein zweifacher Millionär«, sagte Eduard.

Er konnte an der Stimme hören, dass sein Bruder sich unter einem Berliner Mietshaus im Bezirk Friedrichshain so wenig vorstellen konnte wie er selber. Dann aber hatte Lothar erstaunlich schnell den Ton gewechselt, andere Überlegungen oder Instinkte gewannen die Oberhand. Verkaufen oder vermieten? Und wenn vermieten, warum dann nicht gleich modernisieren? Was für Mieteinnahmen kann so ein Haus zurzeit im Osten bringen? Welche Belastungen sind in Abzug zu bringen?

Eduard war über die Geistesgegenwart des jüngeren Bruders verblüfft. Lothar, der ihm noch vor wenigen Jahren auseinandergesetzt hatte, der Besitztrieb sei genetisch nicht verankert, sondern nachträglich anerzogen, spekulierte mit ihm bereits über den Unterschied zwischen Verkaufs- und Mieterträgen! Und hörte er recht, war da nicht ein elektronisches Piepsen zu hören, hatte Lothar etwa schon den Taschenrechner in der Hand?

»Verkaufen ist am Ende das bessere Geschäft, wenn du den immateriellen Wert, dich mit den Maurern und Mietern nicht herumärgern zu müssen, in die Bilanz einbeziehst«, meinte Lothar. Auf Lothars Bitten – »du wirst zugeben, dass du aus Kalifornien den kürzeren Weg zum Erbteil hast« – erklärte Eduard sich einverstanden, sich um das Erbe zu kümmern und den Verkauf zu organisieren. Nach dem Ende des Telefonats hatte ihn flüchtig der Gedanke beschäftigt, dass die Vermeidung des Ärgers mit den Mietern und Maurern der einzige immaterielle Wert gewesen war, der in ihren Überlegungen eine Rolle gespielt hatte.

Er hatte noch nie einen Gedanken darauf verwendet, was außer Annehmlichkeiten eine Erbschaft mit sich bringen könnte; er war sich sicher gewesen, dass er nie etwas erben werde. Wenn Bekannte oder Kollegen in diese Lage gerieten, fiel ihm dazu nur ein, dass aus dem Haus seiner Eltern nichts, nicht einmal ein Stuhl auf ihn gekommen war, und er war sogar ein wenig stolz auf dieses Nichts gewesen, das natürlich ebenso wenig ein Verdienst darstellte wie das viele, das anderen zufiel. Plötzlich, kraft einer zehnzeiligen Mitteilung, gehörte er zu einer Menschengruppe, die er bisher ohne Neid, sogar mit einer gewissen Herablassung betrachtet hatte. Eine Großgruppe, wie er bald bei seinen Erkundigungen im Freundes- und Bekanntenkreis feststellte, womöglich sogar die Mehrheit seiner Generation. Denn jeder Zweite, dem er von dem unverhofften Erbe erzählte, gab sich zu seiner Überraschung als Schicksalsgenosse und Experte zu erkennen. Unversehens fühlte er sich aufgenommen in eine Bruderschaft, von deren Existenz er zuvor nichts geahnt hatte. Allerdings hatte er zuerst eine Art Aufnahmeprüfung zu bestehen. Leute, die ihm sonst unaufgefordert ihre Seitensprünge beichteten, sahen ihn plötzlich mit einem forschenden Blick an, manche stellten sogar Fangfragen, als suchten sie herauszufinden, ob sie es mit einem Erben oder einem Steuerfahnder zu tun hätten.

Offenbar besaßen die meisten Menschen zwei Intimleben, von denen das Besitzleben das intimere war. Hatten sie erst einmal Vertrauen zu Eduards neuer Identität gefasst, bombardierten sie ihn sogleich mit Fachausdrücken und Informationen über steuerliche Tricks, die sie im Gespräch mit ihm bisher offenbar vermieden hatten. »Erbfolge«, »Erben erster und zweiter Ordnung«, »Pflichtanteil«, »unbewegliches« und »bewegliches Vermögen«, »Einheitswertberechnung« – es war, als würde er die ersten Wörter einer Geheimsprache erlernen, die außer ihm fast alle beherrschten. Jachtbesitzer, so erklärte ihm ein Freund, der immer mit dem Fahrrad und in zerrissenen Jeans in ihre alte Charlottenburger Stammkneipe gekommen war und sich nun als Erbe eines süddeutschen Bauunternehmens zu erkennen gab, Jachtbesitzer unterhalten sich mit Leuten, die Schlauchboot fahren, nicht gerne über die steuerliche Absetzbarkeit ihrer Jacht. Von ihm hörte Eduard auch zum ersten Mal von den Gefahren des Erbens. Ein Erbe, vor allem eines, das man nicht allein antrete, könne ein Verhängnis sein, ein Springquell unvorhersehbarer und ganz ungewohnter Leiden, ein Fluch, ein Unglück, das unaufhörlich neues Unglück produziere. Zwar könne man ein Erbe ausschlagen. Doch wenn dies nicht rechtzeitig, nämlich in den ersten zwei Monaten nach dem Angebot geschehe, begleite ein Erbe den Erben, wie ein unerwünschtes Kind den Vater, durchs ganze weitere Leben. Eduard solle sofort seine ironische Haltung ablegen. Ein Erbe, der sich nicht für den Besitz, sondern eher für die psychologischen Wirkungen des Besitzens interessiere, sei in den unvermeidlich folgenden mörderischen Erbstreitigkeiten von vornherein zum Verlierer bestimmt. Ob Eduard wolle oder nicht, von nun an werde er immerdar an sein Erbe denken müssen, selbst dann, wenn er ausnahmsweise an etwas anderes denken sollte.

2

Es verwirrte ihn, dass der neue Stadtplan die Straßen nicht mehr nach Ost- und Westzugehörigkeit unterschied. An den alten Ost-Berliner Stadtplänen hatte ihn erstaunt, dass westlich der Mauer nichts als unbebaute Flächen ausgewiesen waren. Jetzt wunderte er sich darüber, dass im neuen Gesamtberliner Stadtplan jeder Hinweis auf die Mauer fehlte, ganz so, als sei die Stadt niemals geteilt gewesen. Erst nach langem Blättern und Falten gelang es Eduard, sich den Weg zu dem Mietshaus in der Rigaer Straße einzuprägen, dessen eine Hälfte plötzlich ihm gehören sollte.

Der größte Teil des S-Bahnhofs war durch Baugerüste und Plastikplanen verdeckt. Eduard war erleichtert, als er das Geräusch der einfahrenden S-Bahn hörte. Es war immer noch der vertraute, irgendwie menschliche Maschinenseufzer, den er aus der Zeit vor seiner Abreise kannte – ein hartes, lang anhaltendes Ausatmen.

Der Herbst war in diesem Jahr nach einem heißen Sommer ohne Übergang mit Stürmen hereingebrochen. Die Äste der Ahornbäume und Buchen, die er vor dem Fenster des S-Bahn-Wagens vorbeiziehen sah, stachen schwarz und regenfeucht in den Himmel, nur wenige Blätter pendelten zittrig an ausgetrockneten Stängeln. Einige Bäume aber hatten, als gehörten sie einer anderen, windimmunen Art an, ihren Blätterschmuck vollständig behalten. Unter dem blauschwarzen Himmel wirkten das Gelb und Goldgrün ihrer Baumkronen unwirklich, wie gemalt. Wenn ein Sonnenstrahl auf das Blattwerk fiel, schienen die Bäume in Flammen aufzugehen und die Hinterhöfe mit einem letzten Aufstrahlen in Festsäle zu verwandeln. Fast alle der dunkelgrauen, abblätternden Fassaden waren mit Graffiti bedeckt. Aber auch die frisch verputzten helleren Wände, sogar die Fenster und Türen des Bahnwaggons waren markiert. Zu Anfang, als sie aufgekommen waren, hatte Eduard die Sprayaufschriften mit Neugier und einem undeutlichen Optimismus wahrgenommen, als Botschaften einer unterirdischen oder zukünftigen Zivilisation. Als sie sich überallhin ausbreiteten, sah er darin nur noch die Zeichen einer Auflösung und Verwahrlosung, Ankündigungen einer Welt ohne Grammatik. Die Agenten dieser Gegenwelt hinterließen ihre Zeichen wie Pissmarken auf jeder leeren Fläche, die groß genug für einen Schwenk mit der Spraydose war, und das einzige Geheimnis dieser Hieroglyphen bestand darin, dass sie keine Bedeutung hatten. Sie waren nicht entzifferbar, weil sie nichts verschlüsselten. Wenn man die Allgegenwart der Markierungen bedachte, musste man auf eine riesige Armee von Autoren schließen. Eine nach Tausenden zählende Sprayguerilla war in meist nächtlichen Einsätzen damit beschäftigt, die Werke der Tageszivilisation mit ihren Chaosbotschaften zu überschreiben. Und die Tageswelt schien sich allmählich vor den Sprayern zu ergeben, sie arbeitete ihnen sogar zu. Zornig registrierte Eduard, dass die grünen, schwarzen und rosa Striche auf den neuen Plastikbezügen der Waggonsitze nicht etwa aufgesprayt, sondern gedruckt waren. Die S-Bahn-Designer hatten einfach ein Grundmuster der Graffiti-Kämpfer kopiert und für die Massenfertigung der Sitzbezüge übernommen. Wahrscheinlich wollten sie ihnen damit sagen: Hier bitte nicht, hier habt ihr schon gesiegt!

Der Waggon war um diese frühe Stunde voll besetzt. Eduards Blick fiel auf das Gesicht des neben ihm sitzenden Mannes, das über eine aufgeschlagene Zeitung gebeugt war. Plötzlich schaute der Mann auf, richtete seine Augen aber, da er Eduards Blick offenbar als Belästigung empfand, gleich wieder auf die Zeitung. Auch die übrigen Fahrgäste waren offenbar mit der Anstrengung beschäftigt, mit ihren Augen nicht denen der anderen zu begegnen. Jeder starrte an seinem Gegenüber vorbei gezielt in eine Leere, die er sich mit den neben ihm und gegenüber Sitzenden teilen musste. Eduards Blick wurde von einer Schlagzeile auf dem Titelblatt der Zeitung angezogen, die sein Nebenmann sich jetzt wie zum Schutz vor das Gesicht hielt. »Frauen in Ex-DDR orgasmusfreudiger«, las er in riesigen Buchstaben.

Unwillkürlich senkte er den Kopf, um die kleiner gesetzten Unterzeilen zu entziffern. »Experten fürchten um die Entfremdung des DDR-Sex«, las er dort, »Orgasmusrate der Frauen in der ehemaligen DDR mit 37 % deutlich höher als in Westdeutschland – 26 %«. Was mochte die eben vereinigten Deutschen dazu bringen, sich über die Ehebetten ihrer Landsleute zu beugen und derartige Vergleiche anzustellen? Aber mehr als die Schlagzeile über die Orgasmusrate in Ost und West verblüffte Eduard etwas anderes: die implizite Nachricht, wie niedrig auch die Rate der »glücklicheren« Frauen war.

Die Fahrt strapazierte zunehmend seinen Magen. Immer wieder bremste der Zug auf offener Strecke scharf ab, fuhr eine Weile im Schritttempo, um dann wieder mit einem ungemütlichen Ruck zu beschleunigen. Aus dem Fenster blickte man auf neu gegossene Betonflächen, aus denen Armiereisen für anzufügende Verbindungsstücke ragten. Unverlegte Schienen lagen, zu Haufen gestapelt, neben den Gleisen, in anderen Haufen türmten sich zugeschnittene Holzbalken, in wieder anderen war Kies oder Sand aufgeschüttet, und all diese Haufen waren von Plastikplanen überdeckt. Die Arbeiter steckten in orangefarbenen Sicherheitswesten, ihre Köpfe in orangefarbenen Sicherheitshelmen, nur ihre Hände waren nackt und wirkten zwischen all dem verhüllten Material umso schutzloser; Eduard wunderte sich, dass kaum einer Handschuhe trug. Aber auch weiter weg, links und rechts neben der Bahnstrecke, stieß das Auge überall auf Verhülltes, Verpacktes, Verschnürtes. Jedes zweite oder dritte Haus war von Baugerüsten zugestellt, die ihrerseits durch Abdeckplanen oder Gitterbahnen verhüllt waren. Es war, als sei die halbe Stadt verpackt worden und warte auf die Verschickung.

Unversehens war ein Satz von Jenny in seinem Kopf. Ein beiläufiger, völlig nebensächlicher Satz, der nichts bedeutete. Wahrscheinlich kam er ihm nur in den Sinn, weil Jenny ihn in der Nacht vor seiner Abreise zu ihm gesagt hatte. Oder weil sie ihn in einem Augenblick gesagt hatte, in dem man eher auf andere Laute gefasst ist als auf einen klaren Satz. Während er, von den Aufwinden seines sexuellen Rauschs getragen, hoch über den gepackten Koffern schwebte und sich einbildete, dass er nur die Hand ausstrecken müsste, um die neben ihm oder über ihm fliegende Jenny zu erreichen, hatte sie ihn mit einer Stimme, in der nicht die Spur einer Atemlosigkeit zu hören war, gefragt: »Hast du eigentlich daran gedacht, deinen Zahnarzttermin abzusagen?«

Er war aufgestanden und in der dunklen Wohnung dem zarten Geräusch des Kinderschnarchens nachgegangen. Loris war ins Bett von Ilaria gekrochen und hatte seinen Arm, entspannt auf dem Rücken liegend, quer über deren Gesicht gelegt. An den Füßen hatte Eduard Loris zu sich gezogen und sich darüber gewundert, dass schlafende Kinder viel schwerer sind als wache. Er hatte ihn hochgehievt und in die ihm zustehende untere Etage des Kastenbetts zurückgebracht.

Auch die Verglasung und die Eisenträger des Bahnhofs, an dem er umsteigen musste, waren mit Plastikplanen abgedeckt. Den improvisierten Richtungspfeilen folgend, lief er durch verbretterte Treppenschächte auf und ab, bis er den richtigen Bahnsteig gefunden hatte. Der einfahrende Zug war von Baustaub bedeckt. Erst als sich die Türen geschlossen hatten, merkte Eduard, dass er in den falschen Zug geraten war. Der Zug fuhr in derselben Richtung aus dem Bahnhof hinaus, aus der er eingefahren war: nach Westen. Der Mann neben ihm hatte für seine Frage nur ein Achselzucken und ein »Seh’n Se doch!« übrig. Eine junge Frau sprang ein und erklärte, die Strecke werde zurzeit nur eingleisig, im Pendelverkehr befahren. Erst am Bahnhof Zoo könne er wieder aussteigen, da die nächsten Bahnhöfe geschlossen seien.

Als sie sich der alten Schnittstelle zwischen der Ost- und Westhälfte der Stadt näherten, traten die engstehenden Häuser von den Gleisen jäh zurück. Kilometerweit gab es nichts als ausgeschlachtete oder ausbetonierte Baugruben und Sandflächen zu sehen, dazwischen gelbe und rote Containeraufbauten und vereinzelte, meist stehende Baufahrzeuge. Der Boden war bis zu einer Tiefe von zehn, fünfzehn, zwanzig Metern aufgerissen und die ausgeschachtete Erde zu gewaltigen Haufen aufgeschüttet. Die Mitte der Stadt war wüst und leer, ein ungeheures Loch, über dem turmhohe Kräne kreisten. Die Mauer war spurlos verschwunden. Erst auf dem Rückweg fiel ihm auf, dass die seltsamen Betonfiguren mit der runden Oberkante, die als Skulpturen auf einem Gelände in der Nähe des Spreebogens aufgestellt waren, Reste der Mauer waren.

Er stieg am Bahnhof Lichtenberg aus. Die Straßen waren bedeckt mit nassem Laub, das die Rinnsteine und Pfützen mit einer schmierigen gelben Masse füllte. Ein unruhiges, durch rasch ziehende Wolken jählings verschattetes Licht fiel auf die Fassaden, die von den Regengüssen leicht nachgedunkelt waren und manchmal in einem gleich wieder abwandernden Sonnenstrahl nass aufglänzten. Einige der Häuser waren offenbar noch vor dem Fall der Mauer ausgebessert worden. Die mit Mosaiksteinchen verzierten Eingänge und der hellgrüne oder rosarote Anstrich erinnerten Eduard an die westdeutschen Fünfzigerjahre, als schrille, mit ineinandergeschachtelten Recht- und Dreiecken ornamentierte Fassaden als Zeichen von Spielfreude und Weitläufigkeit galten. Die meisten Häuser jedoch waren, von notdürftigen Erhaltungsmaßnahmen abgesehen, in dem Zustand belassen worden, in dem sie nach dem Krieg gewesen waren. In ganzen Straßenzügen war der Putz bis auf wenige Reste von den Wänden gefallen und gab den Blick auf die nackten Ziegelsteine frei. An manchen Häusern hingen die Dachrinnen von den Dächern, viele Fensterrahmen schienen lose im Mauerwerk zu stecken, die Eisenträger unter den Balkons zeigten riesige Rostlöcher und sahen aus, als könne man sie mit einem kräftigen Ruck aus der Wand ziehen, und jeder, der auf oder unter einem dieser Balkons stand, schien sich darauf zu verlassen, dass das vorhersehbare Unglück nicht ihm widerfahren werde, sondern irgendeinem Nächsten. Dies alles war Eduard aus der Zeit vor seiner Übersiedlung irgendwie bekannt, die wahrgenommenen Bilder sagten ihm nichts Neues, aber sie schienen eher durch Wegsehen als durch Hinsehen abgenutzt zu sein. Wie hatte er bei früheren Besuchen den ungeheuren Verfall der östlichen Halbstadt so lange und so hartnäckig verleugnen können? Wenn es kein anderes Indiz gegeben hätte – ein unbefangener Blick auf den Zustand der Häuser hätte genügen müssen, den Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus ziemlich pünktlich vorauszusagen.

Einfach war es nicht zu finden – sein Erbe. An einigen Eingangstüren fehlten die Nummernschilder, an anderen war die Farbe so weit verblichen, dass man eine 3 von einer 8 nicht sicher unterscheiden konnte. Vergeblich suchte Eduard die Straße nach einer Fassade ab, bei der er sich immerhin gewünscht hätte, Erbe zu sein. Es waren sämtlich Häuser jenes einzigartigen, nur in Berlin verbreiteten Typs, der bei Besuchern aus dem Ausland regelmäßig eine Art ethnologisches Interesse weckte. Wer hatte sich diese Wohnkasernen mit den zwei oder drei ineinandergeschachtelten Hinterhöfen bloß ausgedacht, die weder den Bewohnern noch den Bäumen Licht gönnten und sich bestenfalls als Durchgänge zu jenem eigentlichen Wohnhaus eigneten, das man nie erreichte?

Nachdem er zweimal zwischen den Eingängen mit den Endziffern 5 und 9 hin- und hergegangen war, gab es keinen Zweifel mehr. Ausgerechnet das unbezifferte Haus mit den verbarrikadierten Fenstern im Parterre und im ersten Stock war jenes, das vom Großvater auf Lothar und ihn gekommen war. Er ging auf die andere Straßenseite, um das Erbe aus größerer Entfernung zu betrachten. Was den baulichen Zustand des Hauses betraf, so ließ sich auf den ersten Blick nicht mehr darüber sagen als über jedes andere Haus in der Fünfergruppe: ein Wunder, dass es noch stand. Erst als er mit den Augen dem wirren Drahtgestrüpp an der Fassade folgte, wurde ihm das Besondere seines Erbteils klar. Wer immer darin wohnte, Mieter konnten es nicht sein. Telefondrähte, Antennendrähte, Elektroleitungen führten teils vom Keller, teils vom Dach in einzelne Fenster und wieder aus ihnen heraus, die Kabel hingen wie Kletterpflanzen, die keinen Halt finden, an den grell beschrifteten Fassaden. FREIHEIT FÜR DAS BASKENLAND, EAT THE RICH, THINK PINK, DIE HÄUSER DENEN DIE DARIN WOHNEN. Eine ungewohnte Überlegung schoss Eduard durch den Kopf: So rasch wie möglich würde er zu klären haben, welche Geräte an all diesen Kabeln hingen und wer die anfallenden Stromeinheiten bezahlte, das Gas, das Wasser und die Müllabfuhr. An wen gingen alle diese Rechnungen, auf welchem Konto sammelten sie sich?

Als Eingangstür diente eine mehrfach durchschossene Eisenplatte. Es gab keine Klingel und kein Klingelschild, und es war unwahrscheinlich, dass das Haus für den Zusteller der verschiedenen Rechnungen noch eine Adresse darstellte. Vermutlich war auch sein Brief »An die Mieter des Hauses«, in dem er sein Kommen in aller Freundlichkeit angekündigt hatte, nicht ausgetragen worden. Die beiden unteren Stockwerke des Hauses waren verbarrikadiert, in den oberen Etagen fehlten teilweise die Fensterscheiben, aber es brannte, bei helllichtem Tag, Licht. Die Hoffnung, das eigentlich unbewohnbare Haus stehe vielleicht wirklich leer, wurde durch die Rapmusik, die aus irgendeinem der Fensterlöcher schallte, lautstark widerlegt. Ein Blick hinauf zum Dachfirst gab Auskunft über die Identität der Bewohner: Dort flatterte eine schwarze Fahne.

Mit einem Druck gegen die Eingangstür, die einen Spaltbreit offen stand, gelangte er in den Hausdurchgang, der zu einem Hinterhof mit zwei Seiteneingängen führte. Für eine Sekunde sah er das schmale Gesicht eines Jungen, der ihn mit rätselhaftem Ernst anschaute und gleich wieder verschwand. Der Anblick erzeugte eine Bewegung in ihm, auf die er nicht gefasst war. Es war ihm, als sei ihm dieses Gesicht vertraut, aus einem anderen Land, aus einem anderen Leben, als habe er darin bei allem Trotz eine Schutzlosigkeit, ja etwas Bittendes gesehen.

Eine unüberschaubare Zahl von Fahrrädern, Mopeds und Motorrädern, die meisten unbrauchbar und ohne Kennzeichen, versperrte den Durchgang. Im Hof türmten sich Kisten, verrostete Kühlschranktüren, zerplatzte und ausgeweidete Matratzen, Kinder- und Einkaufswagen, alles wirr durcheinander, als seien die Sachen einfach aus den Fenstern geworfen worden. Unschlüssig stand er eine Weile zwischen all dem Gerümpel und blickte zu den Fenstern des Hinterhauses hoch. Ein explosionsartiges Geräusch, das sich im gleichen Augenblick in ein Zischen unmittelbar über seiner linken Schulter verwandelte, ließ ihn zusammenzucken. In der Sekunde, da er sich duckte und die zweite Explosion hörte, sah er neben der Anarchistenfahne, riesigen schwarzen Vögeln ähnlich, zwei vermummte, schwarz gekleidete Gestalten auf dem Dachfirst hocken, die ihn mit ausgestreckten Armen zu begrüßen schienen. Erst mit einer Verzögerung erkannte er in den seltsam gefalteten Händen der beiden Männer Pistolen, die auf ihn zielten. Zu überrascht, um seinen Schreck zu empfinden, warf er sich zwischen das Gerümpel in dem dunklen Hausdurchgang und konnte aus dieser Deckung die nun in dichterer Folge einschlagenden Geschosse identifizieren. Sobald sie den Lauf der Waffe verlassen hatten, entzündeten sie einen feurigen Bogen zwischen Dach und Hauseingang, der sich in Sekundenschnelle auflöste; deutlich hörte Eduard das Scheppern der leeren Hülsen, wenn sie von den Wänden abprallten und zu Boden fielen. Kurz spürte er einen Schlag am Hals und gleich darauf ein leichtes Brennen. Als er die Stelle befühlte, hatte er Blut am Finger. Offenbar hatte ihn eine der Patronenhülsen nach dem Abprall von der Wand am Hals gestreift. Nach der Blutmenge zu schließen, hatte sie dort aber nur einen leichten Riss hinterlassen. Das Gelächter auf dem Dach sollte anscheinend signalisieren, dass die derzeitigen Nutzer des Hauses diese Begrüßung des wohl doch erwarteten Eigentümers für einen herzerfrischenden Spaß hielten.

Eduard wusste nicht, wie er dann bis zum Polizeirevier gefunden hatte. Irgendjemand war, als er ihn keuchend nach dem Weg fragte, erschrocken stehen geblieben, hatte ihm die Richtung gewiesen und war ihm sogar ein Stück hinterhergerannt, weil Eduard statt nach links nach rechts abgebogen war.

Das Revier nahm fast die ganze Straßenseite ein; ein Amtsgebäude aus dem letzten Jahrhundert, das damals wahrscheinlich nicht ganz so furchterregend ausgesehen hatte. Bis auf den feudalen Säuleneingang und die Stuckgiebel war es mit grauem Verputz zugekleistert und in jene blanke Kastenform gebracht worden, die in den Fünfzigerjahren als die endlich wiederentdeckte Urformel allen Bauens gegolten hatte.

An der Pforte fragte er nach dem Einsatzleiter. Das Wort rief, kaum dass er es ausgesprochen hatte, ein vergessenes Unbehagen in ihm wach. Was wollte er einem Mann mit dieser Berufsbezeichnung eigentlich sagen, überlegte er. Die Wut über den unglaublichen Empfang im eigenen Haus hatte ihn fast wie von selbst von der Rigaer Straße hierhergeführt. Er war mit Leuchtspurmunition beschossen worden, und es konnte nicht seine Aufgabe sein, durch einen weiteren Besuch herauszufinden, ob die Bewohner auch über scharfe Munition verfügten. Der Mann hinter dem runden Guckfenster starrte irritiert auf Eduards Hand am Hals und wies ihn in den zweiten Stock.

Das Gebäude wirkte leer und verlassen. Die auf dem Flurboden aufgeklebten roten Fußabdrücke, die wohl den Weg weisen sollten, führten nur zu Türen ohne Klinken. Das Echo von Schritten, das Eduard mehrmals hinter der Wendung eines Flures zu hören glaubte, verstummte, wenn er stehen blieb. Falls hinter diesen Mauern ein neuer Geist eingezogen war, so gab er sich durch äußere Zeichen nicht zu erkennen. Das Muster des Linoleumfußbodens äffte Eichenparkett nach.

Je länger er die Treppen auf der Suche nach dem Zimmer Nr. 215 auf- und abstieg, desto sinnloser erschien ihm sein Vorhaben. Ihm war, als habe er sich in der Zeit verlaufen, als versuche er zehn Jahre vor dem Fall der Mauer, seinen Anspruch auf ein Mietshaus in Friedrichshain in einer Dienststelle der Volkspolizei einzuklagen. Nur auf einem Anschlagbrett entdeckte er einen kleinen Hinweis darauf, dass das Ende der sozialistischen Epoche nicht ganz unbemerkt geblieben war. GEWALT HALT! GEMEINSAM FÜR AUSLÄNDER! ICH BIN MIGRO UND FINDE, GEWALT IST MEGA-OUT! Schwer zu entscheiden, ob die ausgestreckte Hand auf dem Zettel schwarz war, weil die Kopiermaschine die Zeichnung so wiedergab oder weil die Verfasser sie so gewollt hatten.

In der Vitrine neben dem Anschlagbrett waren goldene und silberne Pokale für Turniersiege in Tischtennis und Handball ausgestellt. Es fiel ihm auf, dass sämtliche Pokale aus den Jahren nach der Vereinigung stammten. Hatten die neuen Dienstherren früher erworbene Mannschaftspokale der Polizeimannschaft – schließlich erlernt man diese Sportarten nicht über Nacht – etwa deswegen weggesperrt, weil sie das eingeprägte Hammer-und-Zirkel-Zeichen nicht ertragen konnten?

Im zweiten Stock hörte Eduard endlich Stimmen und entdeckte eine halb offene Tür. Der Beamte, der ihn zum Hereinkommen aufforderte, stand mit dem Rücken zu ihm und drehte sich nicht um, als Eduard eingetreten war. Ein zweiter, sehr viel älterer Beamter sah kurz von seiner Schreibmaschine auf, die er mit dem Mittelfinger der linken und dem Zeigefinger der rechten Hand bediente, war aber nicht willens oder befugt, ihn anzuhören. Mit einer Kopfbewegung verwies er Eduard an den anderen, jüngeren Kollegen, der mit dem Rücken zu ihm vor einem offenen Metallschrank stand. Offenbar war er im Aufbruch und gerade damit beschäftigt, sich einen Haltegurt umzulegen. Eduard sah zu, wie er seine Dienstwaffe aus dem Schrank holte, die Sicherung überprüfte und die Pistole dann auf der falschen Seite, etwas oberhalb der Hüfte, in die Lederschlaufe des Gurtes schob. Offenbar ein Linkshänder. Die Szene war Eduard peinlich. Es kam ihm vor, als habe er eine Frau überrascht, die sich im Büro die Strumpfhose hochzieht; er unterdrückte eine Entschuldigung. Es irritierte ihn, dass der Beamte, der sich offenbar auf einen Einsatz vorbereitete, Zivilkleidung trug. Wer war hier eigentlich verantwortlich, welche Befehlsstrukturen galten hier?

An der Wand hinter dem Kopf des Älteren hingen immer noch die Fotoporträts von Lenin, Dserschinski, Honecker. Der Letzte der drei lebte noch, war allerdings aus Deutschland für immer abgereist, nachdem sein Staat verschwunden war.

Unvermittelt drehte sich der Mann mit dem Haltegurt zu Eduard um und sah ihn an. Er schien es zu genießen, bei einer Handlung beobachtet worden zu sein, die dem Besucher offensichtlich peinlich war, für ihn selbst jedoch gar nichts Intimes hatte.

So knapp wie möglich schilderte Eduard den Vorfall in der Rigaer Straße. Aber während er redete, kam ihm sein Bericht, vielleicht wegen der Blicke, die die beiden Beamten miteinander tauschten, blass und unglaubwürdig vor. Hörten sie jeden Tag solche Geschichten? Vergeblich suchte er in ihren Mienen nach einem Reflex jenes Schocks, der ihn im Hof des Mietshauses zu Boden geworfen hatte. Ihm schien, dass sie ein Ereignis, das ihm unglaublich, kaum mitteilbar erschien, mit Verständnis, ja mit kaum verhohlenem Beifall zur Kenntnis nahmen. Offenbar fanden sie nichts Ungewöhnliches daran, dass ein Eigentümer vom Dach seines eigenen Hauses aus mit Leuchtspurmunition beschossen worden war.

Ob Eduard eine Anzeige erstatten wolle, fragte der jüngere Beamte, den Eduard aus irgendeinem Grund für einen Westberliner hielt. Eduard schüttelte den Kopf. Zum ersten Mal sah ihn der Beamte aufmerksam, ja, mit einer gewissen Neugier an. »Sie haben recht, es sind Kinder«, sagte er dann. »Man sollte ihnen nicht einer Ungezogenheit wegen gleich eine Hundertschaft auf den Hals schicken!«

Eduard fühlte sich missverstanden. Mit wem sprach er, mit Polizisten oder mit Sozialarbeitern, die Pistolen trugen?

»Ich sehe doch«, fuhr der Diensthabende fort, »dass Sie ein sensibler Mensch sind, Sie können das verstehen. Die Mieter hier sind es nicht gewohnt, dass sie von Vermietern besucht werden. Versetzen Sie sich doch einmal in die Lage dieser Menschen! Da fährt nun der Eigentümer aus dem Westen mit dem Mercedes vor …«

»Mit der S-Bahn«, unterbrach ihn Eduard.

»Das ändert nichts. Die Mieter haben von diesem Eigentümer nie gehört, der Eigentümer weiß nichts von den Mietern, meist hat er überhaupt erst durch einen eingeschriebenen Brief erfahren, dass er Eigentümer ist. Fährt also vor und erklärt den Leuten: Das Haus, in dem ihr seit zwanzig oder vierzig Jahren wohnt, gehört mir. Wir werden sehen, wer von euch bleiben kann. Da kann er noch so nett und sensibel sein, da kocht die Volksseele!«

»Aber ich bin beschossen worden«, rief Eduard. »Ich verlange eine Räumung!«

Er war selber von seinem Entschluss überrascht. Er hatte über eine Räumung noch gar nicht nachgedacht. Aber die verblüffende Angepasstheit des Westbeamten an seine neue Arbeitsumgebung, seine Bereitschaft, sich in die Denkweise seiner östlichen Kollegen einzufühlen und über die Ostberliner »Volksseele« zu fachsimpeln, ärgerten ihn maßlos. In seiner Wut sah Eduard ihn auf dem Dach des Hauses in der Rigaer Straße sitzen und mit den Vermummten Kaffee trinken.

»Sie sollten zuerst das Gespräch suchen. Wenn die Mieter erst einmal Vertrauen zu Ihnen gefasst haben …«, sagte der Jüngere.

»Es sind keine Mieter, es sind Hausbesetzer! Und sie kommen samt und sonders aus dem Westen!«

Der Einwurf schien auch den Älteren an der Schreibmaschine neugierig zu machen. Zum ersten Mal hörte er mit seinem stotternden Getippe auf. Allerdings hatte Eduard das Gefühl, dass das plötzliche Interesse nicht der Identität der Täter von der Rigaer Straße galt, sondern ihm, dem Beschwerdeführer.

Woran Eduard das gemerkt habe, wollte der ältere Beamte wissen.

»Die Parolen an den Wänden! Die Schuhe!«

Beide, der Einsatzleiter und der Kollege an der Schreibmaschine, schienen sich über diese Auskunft zu amüsieren.

»Die Schuhe?«, fragte der Jüngere. »Welche Marke war es denn?«

»Nike, Adidas …«

»In welchem Jahrhundert leben Sie?«, fragte der Ältere. »Meinen Sie, wir sollen ewig VEB Roter Stern tragen?«

Verwirrt schaute Eduard auf die schwarzen Sportschuhe des Jüngeren – Reebok? – und das körperenge, in der Taille abgenähte Hemd mit dem geknöpften Kragen. Woher nahm er eigentlich die Gewissheit, dass der Mann aus dem Westen war? Und was war mit dem Älteren, der etwas sächselte? Er trug die grüne Uniform der West-Polizei, die nun die gesamtdeutsche geworden war. Nein, an ihrer Kleidung waren die Deutschen wohl wirklich nicht mehr zu unterscheiden.

»Finden Sie nicht, dass es allmählich Zeit wäre, Ihre kommunistischen Heiligen von der Wand zu nehmen?«, fragte Eduard.

»Mich stören sie nicht«, erwiderte der Jüngere gelassen, »und manche Kollegen hier hängen noch daran.«

Hier, in diesem Dienstzimmer, war die Vereinigung jedenfalls gelungen, dachte Eduard wütend. Wahrscheinlich gab es nirgendwo so viel einfühlendes Verständnis für die Anpassungszwänge in einer deutschen Diktatur wie in den Polizeirevieren und den Kasernen der Soldaten. Gleichzeitig konnte er nicht leugnen, dass ihm die beiden mehr und mehr sympathisch wurden. Stellte dieses Duo nicht die deutsche Version jenes legendären schwarz-weißen Sheriff-Paares dar, das man jeden Abend in den Zweiundzwanzig-Uhr-Fernsehfilmen mit Blaulicht durch die amerikanischen Downtowns rasen sah? Und hatten sie nicht, von der Hautfarbe einmal abgesehen, ganz ähnliche Konflikte zu bestehen? Allerdings begnügten sich die amerikanischen Fernseh-Sheriffs nicht damit, einander zu verstehen, sie rempelten sich an, stritten und versöhnten sich, und vor allem: Sie warfen sich in den Dienstwagen und rasten los, wenn ein Bürger vom Dach seines Hauses aus beschossen worden war.

»Also, was schlagen Sie mir vor?«, fragte Eduard.

Er erfuhr, dass er vor einer Räumung gesetzliche Vorbedingungen zu erfüllen hatte. Das Haus könne nur kraft einer gerichtlichen Entscheidung geräumt werden und nur dann, wenn es bereits vor der Rückgabe an die Erben besetzt gewesen sei. Aber auch im Fall eines positiven Gerichtsentscheids könne die Räumung nur erfolgen, wenn Eduard einen von ihm beauftragten und bezahlten Bautrupp mitbringe und alle zugänglichen Fenster und Türen des Gebäudes im Anschluss an die Räumung zumauern lasse – eine Maßnahme, die bei einem Objekt dieser Größe um die sechzigtausend Mark koste. »Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind«, sagte der Ältere, »steht nur noch eines zwischen Ihnen und Ihrem Eigentum: Ihr Gewissen.«

»Und wer bezahlt die Müllabfuhr, das Wasser und das Licht, solange ich nicht räumen lasse?«, fragte Eduard.

»Der Eigentümer«, sagten die beiden gleichzeitig, sahen sich an und lachten.

3

Das Büro von Jürgen Mattenklott war offenbar seit Wochen nicht aufgeräumt worden. Eduard sah die mächtige Gestalt des Anwalts hinter den auf dem Schreibtisch aufgetürmten Akten und Nachschlagwerken fast verschwinden. Die ganze Zeit, während Eduard erzählte, rollte der Anwalt auf einem seltsamen Sitzmöbel hin und her – einem aufpumpbaren Sitzball, der nach einer neuen Denkschule für Rückengeschädigte angeblich die schonendste Sitzhaltung garantierte. Jedes Mal, wenn Mattenklott sich nach vorn beugte, um ein paar Süßigkeiten aus dem Glas auf dem Schreibtisch zu fischen, musste man Angst haben, dass er das Gleichgewicht verlieren würde.

Eduard kannte Mattenklott aus den Tagen der ersten Sit-ins in der Freien Universität. Die Juristen hatten damals vor allem dadurch von sich reden gemacht, dass sie sich als Letzte dazu bequemten, die Talare ihrer Professoren zu lüften. Mattenklott war der erste unter den Verspäteten gewesen und mit seinem Redetalent und den flammend roten Haaren rasch zu einer Berühmtheit geworden, die man nur bei ihrem Nom de Guerre kannte: Klott. Später hatte Eduard ihn aus den Augen verloren. Für mehrere Jahre war Klott in einer marxistisch-leninistischen Aufbaupartei verschwunden, deren Mitglieder in kultähnlicher Weltvergessenheit lebten; bis spät in die Nacht vervielfältigten sie Flugblätter, verteilten sie morgens um sechs an den Betriebstoren und fühlten sich belohnt, wenn das revolutionäre Subjekt sie wenigstens bis zu einem Papierkorb außer Sichtweite trug. Eduard erinnerte sich an eine zufällige Begegnung mit Klott kurz nach dem Tod Mao Tse-tungs. Die Nachricht von der anderen Seite des Erdballs hatte Klott wie Tausende von jungen Deutschen zu politischen Waisen gemacht und in tiefe Ratlosigkeit gestürzt. Nach Maos Tod war in China der Kampf zweier Linien ausgebrochen, und es blieb lange offen, welche Linie obsiegen werde. Wochenlang gab es keine deutlichen Verlautbarungen und Handlungsanweisungen aus Peking. Eduard hatte Klott gefragt, welcher Linie man den Vorzug geben solle. Er wisse es nicht, hatte Klott in aufrichtiger Verzweiflung geantwortet, er wisse nur, dass die richtige Linie sich durchsetzen werde.

Als er Klott nun, zehn Jahre später, kurz nach der Auflösung der Partei, wiedertraf, hatte er sich in unübersehbarer Weise verändert: Klott hatte sich verdoppelt. Aber er schien nicht die geringste Schwierigkeit mit seinem neuen Volumen zu haben; vorsichtigen Fragen kam er zuvor, indem er ungeniert Auskunft gab. Kraft einer kleinen Erbschaft, die er vor dem Zugriff der Berufsrevolutionäre hatte retten können, sei es ihm vergönnt gewesen, die schreckliche Leere, die das Verschwinden der Partei in sein Leben gerissen hatte, in französische Restaurants zu stopfen. Mehr noch als von Klotts Bereitschaft, sich als Schlemmer zu bekennen, war Eduard von der Art beeindruckt, in der Klott seinen neuen Körper durch die Welt trug. Er schien Freude an seiner Fülle zu haben und bewegte sie mit einem Selbstvertrauen, das seinen Bewegungen etwas Tänzerisches gab. Angesichts der Masse, die er zu manövrieren hatte, wirkten seine Füße gewandt und fast grazil; auch seine Hände erschienen plötzlich zierlich, und die Augen über den lastenden Wangen schienen immer auf der Suche nach neuen, noch unentdeckten Genüssen. Selten hatte Eduard jemand getroffen, der sein Gewicht auf so glückliche Art vermehrt hatte und es so gerne trug. Am Ende war Klott wohl auch das Revolutionspraktikum in der maoistischen Partei zum Segen ausgeschlagen. Denn die Partei hatte ihre Mitglieder ungefähr nach den Prinzipien ausgebeutet, die in den volkseigenen chinesischen Schuhfabriken oder Teppichknüpfereien herrschten. Auf diese Weise hatte sie bei den rebellierenden Bürgersöhnen Tugenden ausgebildet, die in deutschen Elternhäusern nicht mehr vermittelt wurden und dem Gros der Altersgenossen fehlten: Organisationstalent, Disziplin und einen geradezu asiatischen Arbeitseifer – alles Eigenschaften, meinte Klott, die ihm nun als Anwalt zustattenkämen. In der Partei hatte er gelernt, zwölf oder auch vierzehn Stunden am Tag für den Händedruck eines Arbeiters und den anerkennenden Blick des Parteivorsitzenden zu schuften; nun arbeitete er mit dem gleichen Eifer für seine Klienten und die eigene Tasche.

Eduard hatte mehrmals mit ihm telefoniert, seit er den Restitutionsbescheid erhalten hatte, und ihn mit der Abwicklung der Rückübertragung betraut.

»Da ist natürlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde fällig«, sagte Mattenklott, als Eduard geendet hatte. »Die Beamten hatten die Pflicht, die Personalien der Schützen festzustellen. Auch wenn es nur Leuchtspurmunition war.«

»Und die Betriebskosten für das Haus?«

Klott schob ihm einen kleinen Stoß mit geöffneten Briefen über den Schreibtisch. Für das vergangene und das laufende Jahr hatten die Berliner Elektrizitätswerke für das Haus in der Rigaer Straße eine Rechnung geschickt, die auf die Namen Eduard und Lothar Hoffmann ausgestellt war. Eduard sah auf einen Blick, dass fünf der Kästchen vor dem Komma mit Zahlen ausgefüllt waren, und begnügte sich damit, die ersten beiden Ziffern zu lesen. Es war eine Eins, gefolgt von einer Sechs. Unter der Rechnung lagen weitere Schriftstücke des gleichen Querformats, die von anderen Absendern ausgefertigt worden waren: Berliner Wasserwerke, Berliner Müllabfuhr, Berliner Gaswerke, Schornsteinfeger – wieso Schornsteinfeger, fuhr es Eduard durch den Kopf, er hatte auf dem Hausdach schwarze und bewaffnete Streetfighter gesehen, aber keinen Schornstein –, Berliner Feuerversicherung. Nicht alle Rechnungen waren fünfstellig, aber wenn er nur die Tausenderbeträge addierte, ergab sich eine Summe um die fünfunddreißigtausend. Zu zahlen innerhalb von vierzehn Tagen nach der Ausstellung.

»Das kann doch nicht dein Ernst sein!«, sagte Eduard.

»Keine Sorge, das holen wir alles wieder rein!«

»Wieder rein? Das hieße ja, dass ich erst einmal bezahlen muss?«

Klott holte einen dickleibigen Band aus einem der Bücherstöße, schlug eine Seite auf und zeigte Eduard den Passus: »Gemäß Paragraf 16, Vermögensgesetz, tritt der Berechtigte in alle Rechte und Pflichten ein, die sich aus dem Eigentum am Grundstück ergeben.«

Die Rechtslage, erklärte Klott, war ebenso klar wie verwickelt. Natürlich konnte niemand auf die Dauer von Eduard verlangen, dass er für Rechnungen von Leuten aufkam, die sein Haus besetzt hielten und keine Miete zahlten. Am Ende würde ihm darin jeder Richter recht geben. Aber bis zu diesem guten Ende, erklärte Klott, seien einige Anfangsinvestitionen nötig. Es sei nun einmal üblich, dass die Kosten für Wasser, Müll, Schornsteinreinigung und Hausflurbeleuchtung vom Hausbesitzer bezahlt und dann auf die Mieter umgelegt würden – was in Eduards Fall vorläufig nicht möglich sei, da die Mieter bzw. Hausbesetzer nicht gemeldet seien. Er, Klott, habe sich sachkundig gemacht. Eduards Haus war bereits vor der Wende wegen Baufälligkeit »entmietet« worden. Eine Wohnungsbaugesellschaft, die wohl noch aus DDR-Zeiten stammte, hatte 1990 die Verwaltung übernommen und mit den Hausbesetzern einen Mietvertrag abgeschlossen. Vertragspartner sei zunächst ein Verein namens »Fidele Radler« gewesen, der jedoch nicht mehr existierte. Folglich hätten die Berliner Elektrizitätswerke und die anderen Anspruchsteller vorläufig keinen Adressaten für ihre Rechnungen außer Eduard. Sie stellten sich auf den Standpunkt, dass es nicht ihr Problem sei, wenn ein Hausbesitzer seine Auslagen nicht zurückholen könne. Schließlich verlangten sie nichts weiter als die Gebühr für eine erbrachte Leistung.

»Dann sollen sie sofort aufhören, die Leistung zu erbringen! Den Kerlen Strom, Gas und Wasser abstellen. Sonst klagen wir!«, forderte Eduard.

Auf Klotts Gesicht erschien das Lächeln eines Experten, der einen Klienten zuallererst von der Illusion befreien muss, man könne ein Zivilrechtsverfahren mit dem gesunden Menschenverstand bestreiten. Den Wasserwerken und Stromversorgern, sagte er, seien bei solchen Strafmaßnahmen gesetzlich die Hände gebunden. Der Schutz ungeborenen Lebens gelte im Vergleich zu den Ansprüchen von Rechnungsstellern als das höhere Rechtsgut.

»Von welchem ungeborenen Leben redest du?«, fragte Eduard.

»Soviel ich weiß, gibt es schwangere Frauen und Mütter mit Kleinkindern im Haus«, erklärte Klott. »Und solange sie dein Haus zu ihrer Unterkunft erkoren haben, müssen die Wasserwerke liefern, und du musst zahlen!«

»Ich denke nicht daran. Ich lasse räumen!«

»Einverstanden. Aber du hast es gehört: Die Polizei räumt nur, wenn du einen Bautrupp mitbringst. Kostenpunkt rund sechzigtausend Mark.«

»Ich habe nicht fünfunddreißig- und erst recht nicht sechzigtausend Mark. Ich verzichte auf die ganze Erbschaft!«

Klott sah Eduard mit einem Blick an, den man vor fünfzehn Jahren solidarisch genannt hätte. Zum Verzicht sei es zu spät, erklärte er, das wisse Eduard, die Frist sei längst verstrichen. Aber Eduard möge sich beruhigen. Er habe vorsorglich gegen alle Rechnungen Widerspruch eingelegt. Im Übrigen werde niemand aus Versehen reich, zum Luxus gehörten nun einmal der Vorsatz und die Schulden. Und wenn Eduard erst einmal den Erlös aus dem Verkauf – anderthalb Millionen dürften es schon werden! – auf dem Konto habe, seien die Anfangsschwierigkeiten schnell vergessen.

»Anderthalb Millionen?«, fragte Eduard. Er dachte an die ersten Anzeigen, mit denen Klott das Haus in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und in der »Zeit« zum Verkauf angeboten hatte: dort war von 3,2 Millionen die Rede gewesen.

Klott hob die Augen zur Decke, als wolle er Eduard darauf vorbereiten, dass sich die Anstrengung am Ende auch für eine Million oder weniger lohnen würde. Die drei Millionen habe man vor dem Scheitern der Olympiabewerbung Berlins durchaus verlangen können, erklärte er. Damals seien die Preise in den Himmel gestiegen, danach ebenso jäh abgestürzt.

»Was kostest du eigentlich die Stunde?«, fragte Eduard.

»Das Büro berechnet 350 DM«, sagte Klott, »plus Mehrwertsteuer. Aber im Unterschied zur ›Bewag‹ hat das Büro Geduld.«

Wohl um Eduard Mut zu machen, erzählte er von seinen beruflichen Erfolgen. Richtiges Geld lasse sich nur mit den Rückübertragungen großer innerstädtischer Firmen-Grundstücke und Immobilien an die ursprünglichen Besitzer verdienen. Das hindere ihn aber keineswegs daran, gleichzeitig seine sozialen Energien auszuagieren. Er habe sich einen Ruf als Anwalt der Entrechteten erworben. Wenn es darum gehe, ehemalige DDR-Bürger aus ruinösen Verträgen herauszuhauen, in die sie von westdeutschen Betrügern und Wucherern hineingeredet worden waren, werde sein Name als erster genannt. Wunderheiler, Abonnementjäger, Versicherungspiraten aller Sparten, erklärte Klott, seien schon Wochen nach dem Mauerfall in Scharen durch die neuen Länder gezogen, um den ahnungslosen Neubürgern, die weder das Groß- noch das Kleingedruckte verstehen konnten, ihre Produkte anzudrehen. Gescheiterte Existenzen aus dem Westen fielen über die »Eingeborenen« im Osten her. Erst vor ein paar Tagen hatte er eine Gruppe von ehemaligen LPG-Bauern, von denen keiner unter siebzig war, aus einem sittenwidrigen Vertrag gelöst. Ein westdeutscher Baulöwe, der sich nicht genierte, seine Zigarre bei den Verhandlungen mit einem Hundertmarkschein anzuzünden, hatte ihnen ein Grundstück in der Nähe Berlins für eine Mark pro Quadratmeter abgekauft, zahlbar sechs Jahre später, bei Beginn der Investitionstätigkeit – wer von ihnen hätte diesen Tag noch erlebt? Einen anderen Klienten hatte er aus dem Klammergriff zweier Autohäuser befreit. Aus DDR-Zeiten daran gewöhnt, dass zwischen der Bestellung und der Lieferung eines Autos mindestens 15 Jahre vergingen, hatte der Mann sowohl bei Ford wie bei BMW einen Kaufvertrag für einen Neuwagen unterschrieben. In der DDR