Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Scorpio Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Konsequent für sich selbst einzutreten fällt immer noch vielen Frauen schwer. Zwar hat der Feminismus die eine oder andere Tür geöffnet, aber egoistisch zu sein, als Erstes an sich zu denken, das lehnen Frauen häufig heftig ab. Die toughe Businessfrau im Außen, die scheinbar mühelos ihren "Mann" steht, ist innerlich oft verzagt und hat Mühe, ihre Bedürfnisse zu schützen. "EGOistIN" ist keine Kampfschrift gegen die "bösen" Männer oder ein Plädoyer für Rücksichtslosigkeit. Vielmehr geht es darum, Missverständnisse in Bezug auf Egoismus aufzuklären und Frauen zu ermutigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu entdecken und diese auch dann zu leben, wenn es anderen nicht gefällt. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese "anderen" Männer, Frauen oder Kinder sind. Zahlreiche Hindernisse gilt es zu überwinden, innere wie äußere, damit das Ziel eines selbstbestimmten, glücklichen Lebens für alle Frauen selbstverständlich wird. Ohne gesunden Egoismus wird dieser Traum unerreichbar bleiben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

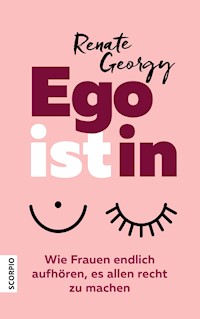

Renate Georgy

Wie Frauen endlich aufhören, es allen recht zu machen

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

1. eBook-Ausgabe 2020© 2020 Scorpio Verlag in Europa Verlage GmbH, MünchenLektorat: Désirée SchoenUmschlaggestaltung und -abbildung: Favoritbuero, MünchenLayout und Satz: Danai AfratiGesetzt aus der Alegreya

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95803-312-2

Alle Rechte vorbehalten.www.scorpio-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Inhalt

Vorwort: Wo die wilden Frauen wohnen

1 Meine Geschichte, deine Geschichte, unsere Geschichte

Wie ich zur Egoistin wurde und was das mit einer roten Gummischaufel zu tun hat

Sie ist ja so bescheiden!

Meine Mutter

Ein Zimmer für mich allein

Körpersprache: Mir wird etwas klar

Am Anfang war das Wort

Gilt das auch umgekehrt? Alle Männer gehen in die Küche und machen Kaffee

Hoppla, jetzt komm ich!

2 Ein Plädoyer für gesunden Egoismus

Aufhören, es allen recht zu machen

Das Thema ist immer noch aktuell

Außen Piratin, innen Häschen

Immer da für Männer, Kinder und alte Eltern

Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine

Muss ich meinen Ex-Mann auch nach der Scheidung pflegen?

Jetzt sind wir mal dran

Stopp! Im Namen der Liebe!

Entwurf einer Gesellschaft, die auf Manipulation verzichtet

Bedürfnisse leben und verteidigen ohne schlechtes Gewissen

3 Was Frauen daran hindert, egoistisch zu sein

Und wenn mich dann keiner mehr liebt?

Von Rabenmüttern und Karrierefrauen

Schuld und Scham

Wer es nie versucht, kann nie scheitern

Helferinnen-Syndrom

Sieh, was ich für dich getan habe

Ich hab Angst

Das Ideal der Selbstverleugnung

4 Missverständnisse

Ich mache dich glücklich, wenn du mich glücklich machst: eine Rechnung, die nicht aufgeht

Keine kann es allen recht machen, also versuch es erst gar nicht

Die charmanteste Selbstbehauptung, seit es Frauen gibt

Sind Männer geborene Egoisten?

Mein Ego und ich

Selbstsucht und Selbstverliebtheit

Wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt! Wirklich?

Mutter Teresa

Geben macht Freude, das ist doch egoistisch!

Bedingungslose Liebe in der Praxis

5 Glücklich leben, auch wenn es anderen nicht gefällt

Die eigenen Bedürfnisse spüren und verteidigen

Trau dich, zuerst an dich zu denken

Ich will hier einfach nur sitzen

Manipulation? Das läuft mit mir nicht

Nein und Ja

Sag es laut und deutlich

Ich will das, ich kann das, ich mach das

Egoismus und Liebe passen prima zusammen

Ich bin ich und du bist du, eigentlich ganz einfach

Freude als Basis des (Zusammen-)Lebens

Solo

Spür die Angst und mach es trotzdem

Es ist mein Leben, und ich tue, was ich will

Zum Weiterlesen

Über mich

Dank

Wo die wilden Frauen wohnen

Was ist das Schlimmste, was eine Frau in Deutschland sein kann?

Rabenmutter? Schwiegermutter? Gar keine Mutter? Männerhasserin? Kopftuchträgerin? Mülltrennungsverweigerin? Ich kann nicht sagen, wer den ersten Preis im Böse-Frauen-Contest – »Germanys next Top-Egoistin« – gewinnen wird. Aber eines weiß ich: Alle genannten Frauen haben etwas gemeinsam. Sie tun oder lassen, was »man« nicht tun oder lassen darf, jedenfalls nicht in der allgemeinen Meinung. Sie sind berufstätig und haben gleichzeitig Kinder. Sie geben zu allem ungefragt ihren Senf dazu. Sie besitzen die Frechheit, sich nicht fortzupflanzen. Sie legen es nicht einmal darauf an, die Voraussetzungen für eine Fortpflanzung zu schaffen. Sie tragen ein Stück Stoff dort, wo es auf keinen Fall hingehört, oder schmeißen alles in eine Tonne.

Vielleicht überlegen Sie gerade, ob ich nicht ebenfalls Dinge in einen Topf werfe, die partout nicht zusammengehören. Aber warten Sie noch einen Moment, bevor Sie urteilen, und folgen Sie mir auf eine kleine Reise an den sagenhaften Ort, wo die wilden Frauen wohnen. Die, die keine Lust haben, das zu tun, was andere ihnen vorschreiben wollen. Die, die sich von der Totschlagfloskel »Egoistin« nicht einschüchtern lassen.

Dieser Ort ist genau da, wo du stehst. Du musst nur tief genug graben. Ich darf doch Du sagen, oder? Schließlich haben wir die erste Hürde genommen und sind nun Reisegefährtinnen. Schauen wir uns diesen Ort gemeinsam genauer an.

1Meine Geschichte,deine Geschichte,unsere Geschichte

»Wir sind die Heldinnen unserereigenen Geschichte.«

Mary McCarthy

Wie ich zur Egoistin wurde und was das mit einer roten Gummischaufel zu tun hat

Im Leben jeder Frau gibt es diesen Moment der Freiheit. Sie tut etwas, was sie sich bis dahin nicht traute, von dem sie nicht einmal wusste, dass sie dazu in der Lage ist.

Bei mir war dieser Moment im Sommer 1961 gekommen:

Ich bin sechs Jahre alt, und meine Eltern sind mit meinem älteren Bruder und mir in eine schöne Wohnung in einem Neubaugebiet gezogen. Gegenüber liegt ein vielversprechender Spielplatz mit allem Drum und Dran. Mir haben es besonders die beiden Schaukeln angetan. Es fühlt sich so toll an, gleichsam schwerelos hin- und herzuschwingen und für eine Weile den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Doch dann kommt die Vertreibung aus dem Paradies. Die Person mit dem Flammenschwert, die ruft: »Weg mit dir! Wage nicht, noch einmal diesen Ort zu betreten, sonst wirst du was erleben!«, tritt in Gestalt eines etwas älteren deutlich frecheren Jungen mit einer beeindruckenden Metallschaufel in mein Leben. Was soll ich nur tun?

Es meinem großen Bruder sagen? Fehlanzeige! Als musisch begabter Schöngeist denkt dieser überhaupt nicht daran, die Rolle des Beschützers zu spielen und dem frechen Jungen eins auf die Mütze zu geben. Und meine Eltern? Die finden, ich müsse da allein durch. Meine Einwände: »Aber der Junge ist größer und stärker als ich und hat außerdem eine fiese Schaufel! Könnt ihr euch nicht bei seinen Eltern beschweren?« lassen sie nicht gelten. Doch eines tun sie immerhin. Sie kaufen mir ebenfalls eine Schaufel, allerdings eine aus rotem Gummi mit Holzgriff. Denn ich soll mich zwar wehren können, aber kein Massaker anrichten.

Ich muss noch dazusagen, dass ich ein sonniges, braves Mittelschichtmädchen war und mich noch in keiner Kita oder Schule gegen Angriffe aller Art hatte durchsetzen müssen. Eingeschult wurde ich nämlich erst mit sieben Jahren, weil dem Schularzt mein abgenuckelter Daumen nicht gefiel und ich liebend gerne noch ein Jahr zusammen mit meiner Mami zu Hause blieb. Meine Geschichte spielt in einer Zeit, als die Mütter noch Hausfrauen waren und die ordentlich gekämmten Mädchen Kleider mit Spitzenkragen trugen. Mädchen, die mit fünf Jahren bereits ihren ersten Karate-Kurs absolviert haben und T-Shirts mit Aufdrucken wie »Riot-Girl« oder »Girl-Power« ihr Eigen nennen, kommen erst viel, viel später.

Ich mache mich also mit meiner neuen roten Schaufel auf zum Spielplatz. Und es geschieht, was geschehen muss, der freche Junge steht mit seiner grünen Metallschaufel bewaffnet am Tor zum Spielparadies, lächelt höhnisch und ruft: »Hau ab, du darfst hier nicht rein!« Im nächsten Moment ziehe ich ihm mit Karacho meine Gummiwaffe über den Kopf. Er ist so verdutzt, dass er mich nur mit großen Augen anstarrt. Diese Schrecksekunde nutze ich, um an ihm vorbei zu den Schaukeln zu rennen und genüsslich auf einer Platz zu nehmen. Als der Junge sich von seinem Schreck ein wenig erholt hat, läuft er hinter mir her. Aber nur, um sich auf der anderen Schaukel niederzulassen. Er hat wohl begriffen, dass er in mir eine würdige Gegnerin gefunden hat, und sieht mich hin und wieder verstohlen von der Seite an, während wir schaukeln.

Du könntest jetzt einwenden, die ganze Geschichte habe nichts mit Egoismus zu tun, sondern sei reine Notwehr gewesen. Doch warte ab, wie es weitergeht. Ich steigere mich nämlich in einen Notwehrexzess (kleiner Juristinnen-Witz: Wie oft darf man bei Notwehr eigentlich nachladen?). Denn irgendwie habe ich Geschmack an meinem genialen Schaufeltrick gefunden und sage zu dem Jungen: »Geh runter von der Schaukel! Ich will da sitzen, wo du sitzt!« Er so: »Nö.« Und im selben Augenblick haue ich ihm noch einmal meine rote Wunderwaffe auf den Kopf. Tatsächlich, er gibt auf. Er macht die Schaukel frei und verzieht sich. Ich habe auf voller Linie gesiegt und gleichzeitig drei wichtige Dinge gelernt:

Böse Mädchen kommen nicht nur auf den Spielplatz, sondern auch auf ihre Lieblingsschaukel, und sie können sich gegenüber bösen Jungs durchsetzen, wenn sie nur entschlossen genug ans Werk gehen.

Ich erinnere mich nicht, wie sich die Sache mit dem Spielplatz, den Schaukeln und den Schaufeln in den folgenden Wochen und Monaten weiterentwickelte. Entweder ging der Junge mir aus dem Weg, oder wir schlossen einen gegenseitigen Nichtangriffspakt. Jedenfalls brauchte ich meine schöne rote Schaufel fortan nur noch zum Sandschippen.

Diese Geschichte war ein mikroskopisch kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein riesengroßer für mich und meinen Weg zur Egoistin. Denn mein Triumph hatte mich auf den Geschmack gebracht. Warum zurückstecken, wenn ich genau das bekommen konnte, was ich wollte? Warum mich mit wenig zufriedengeben, wenn viel zu haben war? Da ging noch mehr!

Was war dein Moment der Freiheit? Erinnerst du dich noch oder hast du ihn vergessen? Vielleicht gab es auch viele solcher Momente, umso besser.

Wir alle können uns unser Leben ja auf unterschiedlichste Weise erzählen: als Loser-Story oder als Heldinnengeschichte. Wir können uns auf unser Scheitern konzentrieren oder auf unsere Siege. Leider sind wir viel zu oft daran gewöhnt, den Fokus auf Pleiten, Pech und Pannen zu richten. Dabei kann das Pech von gestern sogar das Glück von morgen werden. Außerdem lässt sich der eigene mentale Fokus ebenso gut neu ausrichten wie der Sucher deiner Kamera. Also: Was ist deine Geschichte? Wie klingt deine Lieblingserzählung über dein Leben?

Die Geschichte der Frauen ist voll von Heldinnentaten (muss ich erwähnen, dass die Autokorrektur meines Computerprogrammes zwar »Heldentaten« kennt, bei »Heldinnentaten« jedoch verrücktspielt?). Da gab es die, die auf einmal nicht mehr einsehen mochten, dass nur Männer und nicht auch Frauen wählen dürfen. Und jene, die sich nicht mehr voller Scham versteckten, wenn sie eine Abtreibung hatten vornehmen lassen. Und noch gar nicht lange ist es her, dass es plötzlich nicht mehr als normal galt, wenn Schauspielerinnen nur über die Couch des Regisseurs oder Produzenten eine Rolle ergattern können.

Immer war da der Moment, in dem eine Frau nicht mehr bereit war, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern selber sehr, sehr böse wurde und dann das tat, was getan werden musste. Tun wir es all diesen Heldinnen nach, packen wir’s an?!

Sie ist ja so bescheiden!

Nicht selten verlernen wir wieder, was wir schon einmal konnten. Ich kann – entgegen der landläufigen Meinung – auch nicht mehr Fahrrad fahren, obwohl ich mit acht Jahren eine Freihändig-den-Kantstein-hoch-Heizerin war. Doch wenn ich wollte, könnte ich es wieder lernen. Das ist das Wichtigste. Und ganz genauso verhält es sich mit der Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen. Aus der rabiaten Schaufelschwingerin war jedenfalls nach und nach eine geworden, die sich immer wieder die Butter vom Brot klauen ließ. Ich stand bedrückt dabei, wenn sich Kinder über meine Sommersprossen lustig machten, und traute mich nicht, angeblichen Freundinnen ins Gesicht zu sagen, dass ich auf ihre Spiele keine Lust habe.

Es dauerte eine Weile, bis ein weiteres Aha-Erlebnis kam. Genau gesagt muss ich 16 Jahre alt gewesen sein, als ich mit meinem damaligen Freund auf Shopping-Tour ging (was noch völlig unspektakulär einkaufen hieß). Wir wollten uns Hemden im angesagten Partnerlook kaufen. Wir prüften hier, probierten da und zogen dann ein Modell in die engere Wahl, das uns beiden passte und aus leichter Baumwolle bestand, die mit regenbogenbunten Streifen bedruckt war. Ich weiß nicht mehr, ob gerade diese schicken Teile besonders günstig zu haben waren oder ob die hinzugeeilte Verkäuferin ihre Chance witterte, uns ein teureres oder wenigstens mir noch ein weiteres Oberteil schmackhaft zu machen. Jedenfalls fiel – als ich ablehnte – der Satz, der lange in mir nachklang: »Sie ist ja so bescheiden!« Ich hätte kontern können, dass ich nur weiß, was ich will, und keine Lust auf Kaufrausch habe. Stattdessen ärgerte ich mich tief und nachhaltig. Ich wusste, dass ich etwas falsch mache, wenn mir auch nicht völlig klar war, was das genau ist. Der Satz erinnerte mich an all die Butterklauer und vor allem an meine eigenen »Och-ich-brauch-nichts«, »Nimm-du-dir-nur-das-letzte-Stück« und »Ist-schon-okay«s. Obwohl doch Bescheidenheit – jedenfalls für Frauen – als Tugend galt, meinte ich deutlich den Unterton von Verachtung zu spüren. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl dabei, als bescheiden zu gelten. War ich in die Weibchen-Falle getappt? War ich eine von denen, die ihre Bedürfnisse hintanstellen, um bloß nicht egoistisch gleich unweiblich rüberzukommen? Doch vielleicht war es der richtige Weg, »unweiblich« zu sein. Was waren überhaupt meine Bedürfnisse und was die der anderen? Es war kompliziert, und ich beschloss, mich eingehender damit zu beschäftigen.

Und noch ein anderer Satz fiel in dieser Zeit. Mein Freund sagte: »Auf der Straße gehst du immer Schlangenlinien, weil du jedem ausweichst, der dir entgegenkommt.« Oje, ich würde noch sehr viel zu lernen haben.

Meine Mutter

Es ist Zeit, ein paar Worte über meine Mutter zu verlieren. Denn schließlich war sie es, die mir den allerersten Eindruck davon gab, was es heißt, eine Frau zu sein.

Ich geb’s zu: Viele Jahre lang hätte ich mir eine andere Mutter gewünscht, eine, wie meine Freundinnen sie zu haben schienen. Eine, die nichts Wichtigeres kennt als ihre Kinder. Eine, die dafür geboren scheint, wie eine Glucke ihre Küken um sich zu scharen. Eine Frau, die es als ihre Lebensaufgabe ansieht, ihren Kindern die Wünsche von den Augen abzulesen. Eine, die ihr Glück und ihren Erfolg davon abhängig macht, wie es ihren Lieblingen geht.

Fehlanzeige! Meine Mutter war anders, ganz anders. Sie war zwar Hausfrau, aber sie machte nie ein Hehl daraus, dass sie sich ebenso ein Leben als kinderlose Innenarchitektin oder Ingenieurin hätte vorstellen können und vor allem deshalb meinen Bruder und mich geboren hatte, weil es ihr zu Hause sonst einfach zu langweilig geworden wäre. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass auf ihrer Lieblingsmensch-Skala zuallererst mein Vater und dann erst – mit ein bisschen Abstand – wir Kinder kamen. Wie gesagt: Ich hörte das nicht gerne.

Meine Mutter war keine, die bei jedem Kinderwagen entzückt in die Hände klatschte und jedes Kleinkind süß fand. Im Gegenteil: Sie war der Ansicht, etliche Babys sähen genauso doof aus wie ihre Eltern und seien keineswegs Anlass für einen Zuckerschock. Mit Zucker hatte sie es sowieso nicht. Sie aß lieber saure Gurken als Kuchen, Kekse oder Schokolade. Ertönte im Radio das rührselige Geschrei von Heintje über seine »Mama« (die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren können es sich bei YouTube antun), verdrehte sie entsetzt die Augen und schaltete sofort aus. Das war einerseits ziemlich cool und doch …

Erst sehr viel später begriff ich, dass ich mit einer Mama gesegnet war, die zwar etwas raubeinig daherkam (sie hatte übrigens sehr schöne Beine!), aber mir gerade dadurch ermöglichte, ohne schlechtes Gewissen meinen eigenen Weg zu gehen. Ich wusste, sie würde ihren Spaß auch ohne mich haben und niemals gebeugt und mit Tränen in den Augen am Fenster sitzen und auf ihr Ein und Alles warten, nämlich auf mich. Sie hatte sich nicht für mich aufgeopfert und würde das deshalb umgekehrt niemals von mir erwarten. Was für eine Erleichterung! Was für eine Freiheit! Ich liebe sie – auch dafür!

Ein Zimmer für mich allein

Du kennst vielleicht den berühmten Essay von Virginia Woolf »Ein Zimmer für sich allein«, in dem sie sich Gedanken darüber macht, warum Frauen so selten über ein eigenes Zimmer verfügen, obwohl genau das ihrer Meinung nach die Voraussetzung nicht nur für das Schaffen von Literatur, sondern für ein selbstbestimmtes Leben ist.

Woolf hat ihren Essay 1929 veröffentlicht. Doch noch heute haben Frauen, besonders wenn sie innerhalb einer Familie leben, selten einen Raum ganz für sich. Es gibt Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer und Hobbyräume. Was fehlt, sind die Frauenzimmer. Und das, obwohl Frauen selbst – etwas altertümlich – manchmal als Frauenzimmer tituliert werden. Trägt die Frau ihren Rückzugsort also in sich selbst? Schon möglich, aber trotzdem geht nichts über ein eigenes Zimmer mit vier Wänden und einer stabilen Decke. Nur dort kann frau über die Einrichtung allein bestimmen und darüber, wer wann diesen Raum betritt und wieder verlässt. Sie kann tun und lassen, was sie will. In allen anderen Räumen sind Kompromisse nötig. Und wer will die schon ständig eingehen?

Eine Freundin von mir hat die Redewendung geprägt, sie wolle »die Wand angucken«, wenn sie Zeit für sich braucht. Damit stellt sie gleich klar, dass sie sich nicht zurückzieht, um irgendetwas höchst Bedeutungsvolles zu tun, zumindest nichts Bedeutungsvolles in den Augen der anderen. Sie will einfach nur da sein, atmen, stehen, sitzen oder liegen, weiter nichts. Nirgendwo geht das besser als im eigenen Zimmer. Denn es ist offensichtlich: Überall sonst würden Familienmitglieder oder WG-Genoss*innen um einen herumwirbeln und einen früher oder später am Ärmel zupfen, um zu fragen: »Was machst du da eigentlich, hast du nichts Besseres zu tun?«

Insbesondere Introvertierte und Hochsensible können nicht ständig von anderen Menschen umgeben sein, wenn sie glücklich werden wollen. Sie brauchen Abstand sogar von allerliebsten Lieblingspersonen. Nicht alle können das verstehen und wirklich nachempfinden, dass so ein Rückzug nicht gegen sie persönlich gerichtet ist, sondern eine Wohltat für den Menschen, der Zeit für sich benötigt. »Ist irgendetwas?« – »Liebst du mich nicht mehr?« Solchen Fragen sehen sich die Sensibleren unter uns ausgesetzt. Da braucht es eine Portion Egoismus, um die eigenen Bedürfnisse nicht zu verraten.

Ein Zimmer für mich allein: Ich hatte es nicht immer. Aber immer wenn ich es hatte, tat es mir wohl.

Als ich mit 19 Jahren mit meinem damaligen Freund in die erste gemeinsame 2-Zimmer-Wohnung zog, teilten wir die Räume in Wohn- und Schlafzimmer ein. Wir waren sehr verliebt und konnten uns etwas anderes nicht vorstellen. Stopp! Ich konnte das vielleicht schon, auch weil meine Eltern eigene Zimmer hatten, aber da mein Liebster der Meinung war, ein Paar, das sich wirklich zugetan ist, würde sogar eine einzige Zahnbürste miteinander teilen, scheute ich den Konflikt. Viele Jahre später kaufte ich mir ein Rosa-Luxemburg-Poster mit dem Spruch: »Wie Lasalle sagte, ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer das laut zu sagen, was ist« und hängte es – ohne Absprache – an unsere Küchentür. Es wäre mir absolut paradox vorgekommen, deswegen um Erlaubnis zu fragen. Was soll ich sagen, es war der Anfang vom Ende der Beziehung.