Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

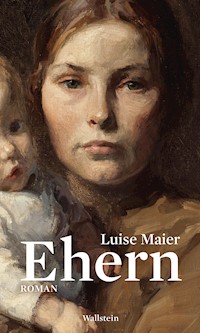

Ida möchte sich um keinen Preis binden. Als sie auf Antoine trifft, stellt sie sich den Fragen nach ihrer Herkunft. Ida lässt niemanden so leicht an sich heran. Eher hangelt sie sich von einem Mann zum anderen, lose Bekanntschaften sind ihr wichtiger als tiefgehende Beziehungen, sich an jemanden zu binden, scheint ihr unmöglich. Plötzlich aber wird sie durch ihre Begegnung mit Antoine und seinen beiden Töchtern Agnes und Leïla mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ausgehend von der Beziehung zu ihnen beginnt sie, sich auf die Suche nach ihrer Herkunft zu machen. Schnell ist sie fasziniert von der Geschichte ihrer lange verstorbenen Großmutter Magdalena, die bislang ein blinder Fleck für sie war. Ida umkreist die Lebensgeschichte ihrer Großmutter wie ein Satellit, verknüpft deren Leben mit ihrem eigenen, ihre Erinnerungen mit Fremderinnerungen. Hat Magdalena die eigene Schwester Anna denunziert, weil sie 1941 ein Verhältnis mit einem französischen Kriegsgefangenen eingegangen ist? Während Idas Nachforschungen tauchen 300 Seiten Briefmaterial auf – alles Liebesbriefe von einem gewissen Raphaël, adressiert an Magdalena … Die Denunziantin hatte offenbar selbst ein Verhältnis zu einem Kriegsgefangenen. Zwischen Suchen und Finden, Traum und Wirklichkeit, Erzählen und Erinnern umkreist Luise Maier Fragen nach der eigenen Herkunft, nach den Zusammenhängen von Vergangenheit und Gegenwart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Luise Maier

Ehern

Roman

Inhalt

Ehern

Nachweis

Dank

Impressum

Für Nora

Und für meine Mutter

1. Teil

Ich hänge kopfüber aus dem zehnten Stock eines Hochhauses am Rand von Tiflis, über mir die Lichter der Stadt, unter mir der Sternenhimmel, eigentlich sollte es andersherum sein, aber ich bin hier gelandet, weil ich behauptet hatte, keine Angst zu haben, also wurde ich gepackt und bis zu den Oberschenkeln aus dem Fenster geschoben von unserem Gastgeber, unserem Couchsurferhost, bei dem Thelma und ich zwei Nächte unterkommen, bevor wir drei Wochen durchs Land trampen, hoch zum Kaukasus, rüber ans Schwarze Meer, zurück in den kleinen Kaukasus und dann vielleicht, wenn die Zeit es noch erlaubt, in das Weinanbaugebiet im Osten, aber jetzt, heute und hier, ist das unsere erste Nacht in Georgien.

Und was habe ich Angst, was habe ich Schiss, ich lache mir die Seele aus dem Leib, um nicht heulen zu müssen, muss aufpassen, dass mir dabei mein Herz nicht aus dem Mund und in den dunklen Schlund unter mir fällt, aber das wird es nicht, es ist ja verfestigt, verbunden per Adersystem mit meinem Rumpf, dem Kopf und den Gliedern, also wenn es fällt, falle ich auch.

Es gibt ein Foto von mir und dem Gastgeber, das hat Thelma kurz vor dem Fensterhänger geschossen, darauf haben er und ich unsere T-Shirts hochgezogen und strecken unsere nackten Bäuche so weit es geht der Kamera entgegen, machen einen Wampenvergleich, das ist etwas, was ich gut kann, darin gewinne ich fast immer, weil ich meinen Bauch so weit dehnen kann, dass es aussieht, als wäre ich mindestens im fünften Monat schwanger.

Es gibt auch ein anderes Foto, das habe ich nach dem Wampenvergleich und Fensterhänger von meinem Oberschenkel geschossen: darauf ein roter fünffingriger Abdruck von der Hand unseres Gastgebers. Ich erinnere mich gut, wie die Hand auf meinen Muskel klatschte und wie es brannte, ich erinnere mich nicht an den Auslöser für den Schlag, vielleicht hatte ich behauptet, keinen Schmerz zu spüren.

Lange habe ich die Fotos nicht angeschaut, erst als mich Thelma ein paar Jahre später daran erinnerte, wie sehr sie Angst um mich hatte damals und ich fragte: »Was? Was hat er gemacht?«, und sie mir die Geschichte wiedererzählen musste, erst dann wurde mir klar, wie sehr mein Gehirn mir behilflich war, weil es verdrängt hatte, was es nicht hatte fassen können.

| | |

Es war Abend, draußen war es dunkel, die Straßenlaterne warf ihr orangefarbenes Licht zu uns ins Wohnzimmer. Ich saß mit Antoine, Agnes und Leïla auf ihrem Sofa und las die Weihnachtsgeschichte von Petterson und Findus auf Deutsch, Antoine übersetzte jeden Satz ins Französische. Mir war heiß, wie immer, wenn wir so eng zu viert auf dem Sofa saßen. Innerlich raste etwas in mir, während wir uns im Fenster als ruhige Patchworkfamilie mit Abendritual widerspiegelten.

Plötzlich griff Agnes nach meiner linken Hand, mit der rechten hielt ich das Buch und las weiter. Sie strich und trommelte gedankenverloren ein paarmal auf meiner Handfläche herum, während sie der Geschichte lauschte. Auf einmal hielt sie inne, blickte zu mir und fragte mich: »Wieso sind deine Hände so nass?« Schnell zog ich meine Hand zurück, peinlich berührt, weil Agnes meine Nervosität entdeckt hatte. »Die sind immer so«, sagte ich.

Seitdem achtete ich darauf, dass meine beiden Hände immer schön am Buch blieben – aber auch das Buch blieb nicht ohne Spuren. Wenn wir fertig gelesen hatten und ich meine Hände von den Seiten löste, sah ich meine eigenen Schweißspuren, die kurz auf der glatten Papieroberseite aufblitzten, bevor sie verschwanden.

| | |

Zwei Wochen nach meinem ersten Date mit Antoine schlief ich mit einem Kerl, den ich auf einer 90s-Party aufriss. Ich hatte Lust auf Flirten, das mit Antoine dauerte mir zu lange, also ging ich mit einer Freundin tanzen. Auf der Tanzfläche stand dieser gut aussehende, groß gewachsene Kerl, wir grinsten uns immer wieder an, kamen uns näher, irgendwann rieben wir unsere Körper aneinander, »Ich wohne gleich hier ums Eck«, sagte ich, »Okay«, antwortete er, »Willst du zu mir«, fragte ich, statt zu antworten, beugte er sich runter und küsste mich. Ich ließ meine Freundin stehen, der Kerl und ich knutschten uns den Weg aus der Party heraus, bis zu meiner Wohnung.

Mit Antoine traf ich mich am nächsten Abend wieder, das mit dem Mann nachts davor war etwas Einmaliges gewesen, das wusste ich schon beim ersten Blickkontakt, zu Antoine zog es mich immer wieder zurück. Ich weiß nicht, was mich bei ihm hielt, vielleicht sein hartnäckiges Interesse an mir, vielleicht zog mich diese Sensibilität an, die er ausstrahlte und die ich von anderen Männern so nicht kannte. Ich weiß noch, dass ich Thelma anrief, einen Tag nach meinem ersten Treffen mit ihm, und ihr panisch berichtete, dass er zwei Töchter habe, die zur Hälfte der Zeit bei ihm wohnten und dass ich überhaupt nicht wisse, ob ich das könne, worauf Thelma versuchte, mich zu beruhigen: »Vielleicht sucht er ja gar keine Ersatzmutter für seine Kinder. Vielleicht will er einfach nur wieder jemanden an seiner Seite.«

Es dauerte zweieinhalb Monate, bis Antoine und ich miteinander schliefen. Es war eher ein Versuch des Miteinanderschlafens: Die Kinder träumten im Zimmer nebenan und Antoine hatte seit drei Jahren keine Frau mehr bei sich gehabt, aber trotzdem war danach etwas in mir geöffnet, das lange verschlossen war, wie bei einem alten Haus, das zu lange leer gestanden hat und dessen Fensterläden und Fenster man endlich öffnete, um alles Alte hinauszulassen und Licht und frische Luft hineinzulassen.

| | |

Bei unserem ersten gemeinsamen Treffen zu viert gingen Antoine, Agnes, Leïla und ich zu einem nahe gelegenen Bauernhof spazieren. Agnes rannte voraus, während Leïla neben uns ging und plapperte wie ein Radio, aber weil alles auf Französisch war, verstand ich das wenigste. Oben am Bauernhof angekommen, beobachteten wir die frisch geborenen Ferkel, streichelten die Katze und das Pferd. Ob sie auch gern ritt, fragte ich Agnes, die neben mir stand und über die Nüstern des Pferdes strich, aber weil ich das Wort für reiten nicht wusste, machte ich das Geräusch, das Mutter immer gemacht hatte, wenn ich als Kind auf ihrem Rücken saß und Pferd spielen wollte: Ich schnalzte im Takt mit der Zunge und gab so den Rhythmus des Reitens vor. Agnes sah mich halb skeptisch, halb belustigt an und schüttelte dann den Kopf, ihre rotblonden Haare schwangen dabei leicht mit.

| | |

Mit Antoine besuche ich das NS-Dokumentationszentrum in München, Aufklärung und Aufarbeitung auf vier Etagen, jede Etage informiert über einen anderen Zeitraum des Nationalsozialismus. Oben im Vierten beginnt der »Ursprung und Aufstieg der NS-Bewegung 1918–1933«. »Ich geh in die Kriegsjahre«, sage ich zu Antoine, wir haben nur noch zwei Stunden Zeit, bevor das Zentrum schließt, und ich kenne die deutsche Vergangenheit ja aus den Geschichtsbüchern, wir haben sie in der Schule rauf und runter behandelt von der achten bis zur dreizehnten Klasse, die Zahl der Toten, die Frontverläufe, Hitlers Ideologie und Größenwahnsinn. Antoine folgt mir, wir nehmen den Aufzug in den Zweiten zu »München und der Krieg 1939–1945«, aber als wir heraustreten, sich die Aufzugstür hinter uns schließt und ich das erste Foto sehe, das mit den Frauenleichen auf dem Kies, drehe ich mich reflexartig weg. Ich muss hier raus, das ist das Einzige, was ich jetzt noch weiß, ich gehe die paar Schritte zurück zur Aufzugstür, drücke immer wieder auf den metallenen Knopf, aber der Aufzug kommt und kommt nicht, der war doch eben erst da, oder soll ich die Treppe? Ich bin zu blockiert, kann nichts tun, als einfach dumm zu warten, endlich kommt der Aufzug, ich steige ein, halte mich an der Stange fest, bis ich im Erdgeschoss bin, wanke zur Rezeption, ziehe mir dabei das kurz zuvor ausgeliehene Audiogerät über den Kopf, gebe es bei der Frau ab, bei der ich es vor fünf Minuten erst noch ausgeliehen hatte, murmle eine Art Entschuldigung, ernte dafür einen mitfühlenden Blick, dann wanke ich zur Drehtür, auch die dreht sich viel zu langsam, aber endlich bin ich draußen, draußen an der frischen Luft, dort schaffe ich es bis zur Mauer gegenüber des Baus, wo ich mich hinsetze, langsam wie eine alte Frau, und versuche, das rasende Herz in mir zu beruhigen.

Eine halbe Stunde später, ich sitze immer noch auf der kniehohen Mauer vor dem weißen Block, der an der Stelle steht, wo früher das Braune Haus stand, dreht sich die Eingangstür und ein anderer Besucher kommt heraus. Noch ein Überforderter, das sehe ich an seinem Gang: Er schwankt auf mich zu, setzt sich zwei Meter von mir entfernt hin, kramt eine Zigarette aus seiner Tasche, raucht, ich höre ihn leise schniefen. Mein angebrochenes Taschentuchpäckchen liegt noch neben mir, ich biete ihm wortlos eins daraus an, er nimmt es dankend. Wir versinken wieder in unseren Gedanken, dann sagt er plötzlich: »Mein Vater war in Griechenland stationiert. Er hat nie darüber gesprochen, was er dort eigentlich gemacht hat.« Er schweigt eine Weile, bevor er weiterspricht: »Aber Blumen pflücken war’s bestimmt nicht.« Ich sehe kurz einen jungen deutschen Wehrmachtssoldaten vor mir, der in griechischen Dünen in Deckung liegt und die Blumen um ihn herum pflückt. »Nein«, antworte ich dann, »das war’s wahrscheinlich nicht.«

| | |

Ich sitze in einer neuseeländischen Gefängniszelle und warte auf meine Entlassung. Thelma und ich hatten nach dem Abitur das Nötigste in unsere Rucksäcke gepackt, Flugtickets gekauft, Visa besorgt und wollten weitweitweg. Zwei Monate trampten wir über die Nordinsel, schliefen am Strand oder in Parks, ließen uns dank neuseeländischer Gastfreundschaft von einem Haus zum nächsten einladen, einmal trampten wir auf einem Fischkutter mit, umschifften damit die Kings Islands und gingen nach mehr als einer Woche landkrank über den Steg auf das Dorf zu, von dem wir abgelegt hatten. Aber für die Südinsel, »girls«, für die Südinsel braucht ihr ein eigenes Auto, sagten uns alle, damit wir in die wirklich abgelegenen Teile des Landes kommen würden. Und wir verließen uns auf die Ratschläge der Einheimischen und kauften uns einen Ford von unserem Ersparten und tauften ihn Frederike. Der Plan war, ihn nach unserem Aufenthalt wieder zu verkaufen, damit waren wir nicht allein, fast alle anderen Reisenden machten das so; trotzdem wollte ich an dem Tag, an dem wir unser Auto erstanden, nicht noch mehr Geld ausgeben, und so stehe ich später am Nachmittag unschlüssig vor dem Süßigkeitenregal im Supermarkt, meine rote Stoffjacke über dem linken Arm, in der rechten Hand ein wachsverpackter Käse für 8,79 Dollar und überlege, ob ich es wirklich wagen sollte, ihn zu klauen. Plötzlich hör ich es neben mir rascheln, da kniet ein paar Meter weiter ein Mittvierziger, grinst mich unverschämt an und stopft zwei Tüten Gummibärchen in eine Stofftasche. Ich weiß von all den Kameras um und über uns, aber wenn der’s macht, mach ich’s auch, und schwupps, ist der Käse unter meiner Jacke verschwunden, die die gleiche Farbe hat wie die Wachsrinde des Käses. Ich gebe Thelma ein Zeichen, sie wusste von meinem Vorhaben, sie hat es gesehen, wir gehen Richtung Kasse, an der Kasse vorbei, weil: »Thanks, bye!«, wir haben nichts gekauft, aber da steht plötzlich ein Bulle in Schwarz vor mir, Security, und versperrt mir den Weg, da kann ich nicht einfach so schnell vorbei und da kommt noch ein anderer, der Typ von vorhin mit der Stofftasche und dem Grinsen auf dem Gesicht, »May I introduce myself: shop detective«, sagt er, die falsche Schlange. Thelma darf nicht mit ins Büro, das so klein ist, dass eigentlich nur der Schreibtisch des Ladendetektivs darin Platz hat. Er quetscht sich dahinter, ich davor, ich habe mir die rote Jacke umgebunden, weil ich mir bei dem Schock tatsächlich in die Hose gepinkelt habe. »Ich muss leider die Polizei –«, sagt die falsche Schlange und grinst, hat schon den Hörer in der Hand, tippt schon die Nummer ein, aber er weiß genau, dass ich sehe, dass es ihm nicht leidtut. Während wir auf die Bullen warten, schießt er ein Porträtfoto von mir mit seinem Klapphandy, das kommt dann ausgedruckt auf die Pinnwand hinter mir: in die Reihe der Ladendiebe, die alle aussehen wie Meth-Junkies. Zwei Polizisten kommen, klopfen höflich an die Bürotür, ich werde abgeführt, sogar in Handschellen, Thelma wartet draußen auf dem Parkplatz, sieht mit an, wie ich ins Polizeiauto steige, die zwei Beamten vorne, ich hinten, dann fahren wir los, aufs Präsidium, von dem ich nicht weiß, wo es liegt. Auf dem Präsidium werde ich abgetastet von einer Frau mit weißen Gummihandschuhen, dann »alle Wertgegenstände bitte«, das macht nicht viel, mein Handy, mein Geldbeutel, und auch die Autoschlüssel, dann werde ich in eine Zelle geführt, Tür zu, Riegel vor. Hier drin sieht es aus, wie ich’s aus Filmen kenne: eine Pritsche, eine Kloschüssel, ein Waschbecken, die Wände vollgekritzelt und eine Überwachungskamera oben links im Eck. Ich weiß nicht, wie lange ich hier drin bin, vielleicht eine Stunde, oder zwei, plötzlich rasselt die Kette an der Tür, ich werde entlassen. Beim Formularausfüllen hält der Polizist, der mich im Supermarkt abgeholt hat, plötzlich inne, sagt: »Did you feel that, that was just an earthquake?!«, aber ich hab nichts gemerkt. Ich bekomme Handy, Geldbeutel und Schlüssel zurück, werde entlassen, einzige Konsequenz ist Hausverbot landesweit in allen Supermärkten der Kette, die ich beklaut habe, das ich brav einhalte, weil ich mir vorstellen kann, dass die Schlange das Foto an die anderen Filialen gemailt hat. Dank meines guten Orientierungssinns weiß ich immerhin, in welche Richtung ich laufen muss, damit ich zu Thelma auf dem Parkplatz komme, wo wir unseren neuen Ford geparkt hatten, bevor wir einkaufen gegangen sind, und wo sie vor dem Auto auf mich wartet, bis ich mit den Schlüsseln komme.

| | |

Im Traum bröckelt der Mond. Wir müssen flüchten. Ich nehme meine Schwester bei der Hand, wir rennen. Eine alte Frau stürzt rückwärts über Treppenstufen, bleibt liegen, wir lassen sie dort, laufen an ihr vorbei, weiter, weiter. Am Busbahnhof fährt gerade der letzte Bus ab, wir sehen ihn noch um die Ecke biegen. Vom weißen Mond am tiefblauen Himmel fällt ein Teil auf die Erde, alles erschüttert, ich wache auf.

| | |

Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, in mir steckt ein Skelett, meine Wirbel sind aufgefädelt an einer Wirbelsäule, mein Herz hat vier Kammern, meine Lunge fünf, mein Kopf wiegt sechs Kilo, in meinem Darm wimmeln eineinhalb Kilo Bakterien, ich habe Fantasien, ich habe Erinnerungen, ich bin schön, ich bin wild, ich bin eine Frau, je suis une femme, ich habe Narben, Verletzungen und Wunden, innen und außen, und sie machen mich schön und hässlich zugleich, sie machen mich zu der, die ich bin.

| | |

Im Traum falle ich steif wie ein Brett zu Boden und schlage hart auf dem Asphalt auf. In dem Moment, in dem ich lande, öffnet sich mein Mund, mechanisch wie bei einer Holzpuppe. Aus meinem Mund schwärmen Bienen. Hunderte von Bienen kommen aus meinem Mund und aus meiner Nase. Die, die aus meinem Mund kommen, schießen in die Luft, als hätten sie nur auf diese Befreiung gewartet. Die, die aus meiner Nase kommen, entfliehen langsam wie Luftblasen. Zusammen bilden sie einen riesigen schwarzen Schwarm, der mich leer auf dem Boden liegend zurücklässt.

| | |

Ich laufe durch den Wald, als mich plötzlich ein seltsames Gefühl befällt. Eine alte Angst, ich kenne sie. Ich kenne sie und ich höre nicht darauf, ich könnte umdrehen, zurück zur Unterkunft, aber ich gehe stur weiter. Am Ende des Waldweges sehe ich einen Jeep, auf Baumstümpfen sitzen Männer und machen Mittagspause, neben ihnen zusammengeknüllte Brotzeitpapiere und Motorsägen. Das Gefühl in mir wird stärker, auch jetzt könnte ich noch umdrehen, aber ich gehe weiter. Ich beobachte die Männergruppe, sie beobachtet mich. Ich gehe an dem Jeep vorbei, auch darin Männer in Mittagspause. Sie beobachten mich durch die Glasscheibe. Ich rieche den Wald, ich rieche das Motoröl, ich glaube das Testosteron der Männer zu riechen. Die Panik in mir hört nicht auf, auch 100 Meter weiter, auch 200 Meter weiter nicht. Vorne an der Wegbiegung könnte ich ins Dorf gehen, aber ich schlage den Weg in den Wald ein, ein Blick zurück zu der picknickenden Männertruppe. Ich bin schnell zu Fuß, der Boden ist weich, im Dorf schlagen die Kirchglocken. Plötzlich ist der Van hinter mir auf der Straße, darin die Männer, ich trete auf die Seite ins Gras, wieder schauen wir uns an, mein Augenpaar glotzt sechs andere Augenpaare an, durch eine Fensterscheibe getrennt, in der sich der Himmel spiegelt. Ich will nicht umkehren, ihnen nicht zeigen, dass ich Angst habe. Weiter vorne haben sie gehalten, den Wagen schief neben der Straße geparkt. Die Motorsägen in der Hand, arbeiten die Männer, ich höre sie sich gegenseitig etwas zurufen, verstehe aber die Sprache nicht, es könnte Polnisch sein. Ich gehe an ihnen vorbei, während in mir mein Herz stolpert und ich nicht weiß, warum, aber vorne, da vorne fängt ein schmaler Waldweg an, da können sie mich nicht mehr mit ihrem Jeep einholen, ab dort bin ich wieder sicher.

| | |

Ich kam gerade am Bahnhof die Treppe zum Gleis hoch, da lag eine Frau auf dem Bahnsteig, zwei Sanitäter versuchten, sie wiederzubeleben. Sie hatten die Bluse der Frau aufgeknöpft, und ich sah ihr Dekolleté. Unter der Herzdruckmassage der Sanitäter wackelte der üppige Busen der Frau, unwillkürlich musste ich an das YouTube-Video denken, bei dem man das Dekolleté einer Frau zu sehen glaubt, aber dann, als die Kamera wegzoomt, erkennt, dass es der Poansatz eines Babys ist, der in einem BH steckt. Ich konnte meinen Blick nicht von den Brüsten abwenden, obwohl ein dritter Sanitäter schützend vor der Szene stand und »Weitergehen! Weitergehen!« rief. Als ich im Zug saß, rief ich Mutter an und erzählte ihr davon. Draußen auf einem Feld reckten gelbe Sonnenblumen ihre Köpfe in das Licht. »Schreib doch darüber«, sagte sie. Also fing ich an, darüber zu schreiben.

| | |

Meine Mutter erzählte mir einmal von einem Traum, in dem steht sie als kleines Mädchen in der Auffahrt zum Bauernhof, auf dem sie aufgewachsen ist, und blickt hinüber zum Waldrand. Dort sieht sie ihren Vater, er trägt seine Soldatenuniform aus dem Krieg. Er bückt sich und hebt vorsichtig etwas vom Boden auf. Zuerst sieht sie nur etwas Plattes, wie ein übergroßes Eichenblatt, dann aber erkennt sie, dass dieses Flache ein von einem Panzer bauchabwärts halb überfahrenes Kind ist. Aber es ist nicht irgendein Kind, es ist sie selbst, sie erkennt sich an den roten Gummistiefeln, die sie trägt, während sie dort an der Hecke steht und ihrem Vater zusieht, wie er ihr totes Ich mit hängenden Schultern betrachtet.

»Ich weiß nicht«, sagt meine Mutter, »was mein Vater erlebt haben muss, dass ich so etwas träume.«

| | |

Als ich ein Jahr und drei Monate alt war, fiel ich beim Spielen auf dem Bauernhof vornüber in die Güllegrube. Dort lag ich in der Jauche, in der Stellung des kleinen Kindes, so, wie ich sie heute im Yogakurs auf YouTube praktiziere: »Lass den Po auf die Fersen und den Oberkörper auf den Boden sinken, gib dein Gewicht über die Stirn auf den Boden ab, die Schultern fallen nach vorne und schützen so den Herzraum, atme tief ein – fülle die Lungen komplett –, bleibe noch zwei Atemzüge so.« Nur atmen konnte ich damals nicht, und hören konnte ich auch nichts mehr, und so merkte ich nicht, wie meine Schwester lauthals schrie und mir durch ihr Schreien das Leben rettete, denn unser Vater hörte sie und kam mit riesigen Schritten angerannt, Mutter erzählte mir später, sie habe ihn noch nie so schnell rennen sehen, ich hörte erst wieder etwas, als mein Vater mich wie ein Bündel mit beiden Händen packte und aus der Gülle hob, mein Gesicht, meine ganze Vorderseite war braun und stinkend, während ich hinten ganz sauber geblieben war.

| | |

Eines der Pflegekinder meiner Tante Gisela lief einmal in die Schwingtür zwischen Flur und Wohnzimmer, als die gerade ihre Richtung änderte und auf es zuschwang. Alles war voll Blut und Scherben, vor allem das Kind. Ich war gar nicht dabei, als es passierte, meine Mutter erzählte es mir, aber ich habe das Bild im Kopf von einem Jungen voller Blut und Scherben, als hätte ich es selbst miterlebt, als wäre ich die Schwingtür selbst gewesen.

| | |

Als ich zwölf war, sollte ich auf das vierjährige Nachbarskind aufpassen. Ich war erkältet, und abends inhalierte ich mit Salzwasser. Also passte meine Mutter so lange auf das Kind auf, bis ich mit dem Inhalieren fertig sein sollte. Ich saß gerade über der dampfenden Schüssel mit einem Handtuch über dem Kopf, als der Vater der Nachbarstochter in unsere Küche kam. Ich schämte mich, dass er uns so sah, weil ich fürchtete, dass er dachte, ich könne keine Verantwortung übernehmen.

| | |

Ich hörte Agnes’, Leïlas und Antoines Stimmen schon im Flur. Als ich die Wohnungstür öffnete, wuselten die zwei Kinder aufgeregt um ihren Vater herum, der vor dem Bücherregal im Eingangsbereich ein schwarzes Tuch aufgehängt hatte, um Porträts von den zwei Kindern zu schießen, als Test für seine neue Kamera. Kaum hatte ich den Fuß in die Wohnung gesetzt, zog Leïla mich an der Hand zu ihnen, Antoine schoss ein Foto, Agnes hielt mir mit ihren Fingern das Victory-Zeichen hinter den Kopf, lautes Lachen und klick, ein Foto, »komm, Papa«, verlangten die Kinder, Antoine stellte noch kurz den Selbstauslöser ein, dann kam er zu uns zwischen Kamera und schwarzes Tuch, klick, das dritte Foto war gemacht. Später, als Antoine mir die Fotos am Laptop zeigte, war ich darüber erschrocken, wie erschrocken ich auf den Bildern aussah: bleiche Haut, aufgerissene Augen, unsicherer Blick – auf keinem der Fotos sah ich aus wie ich.

| | |

Antoine bat mich einmal, als ich bei ihnen zu Besuch war, Leïla die Füße zu waschen und die Socken zu wechseln, nachdem sie ohne Schuhe nach draußen in den Garten gerannt war und in den Pfützen gespielt hatte, während Antoine selbst gerade den verstopften Abfluss reparierte. Ich rief Leïla zurück in die Wohnung, sie grinste mich an, wir gingen zusammen ins Bad, und ich stellte das Warmwasser an. Das Wasser rauschte, Leïla ließ sich vergnügt die Füße abduschen und abtrocknen, sie summte sogar dabei, ich aber kollabierte fast innerlich beim Körperkontakt mit ihr, ohne zu verstehen, woher das kam.

| | |

Meine Mutter kauft, wenn sie auf einem Flohmarkt Ausgaben von Johanna Haarers Büchern findet, sie alle auf. »Besser, sie sind bei mir, als dass sie noch im Umlauf sind«, sagt sie. Johanna Haarer schrieb zur NS-Zeit Erziehungsratgeber. 1934 wurde das Buch Die Deutsche Mutter und ihr erstes Kind erstmals veröffentlicht. Es empfahl unter anderem, Kinder allein zu lassen, sie schreien zu lassen, sie nicht in den Arm zu nehmen, nicht zu verwöhnen mit Zärtlichkeiten, sie nur zu vorgesehenen Zeiten zu füttern. Das alles, um die Kinder für den Führer zu funktionalisieren, damit Mädchen später wiederum zu gebärenden Müttern werden und Jungen zu abgehärteten Soldaten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Buch weiter verlegt, bis in die achtziger Jahre, nur die nationalsozialistischen Wendungen und Bilder wurden gestrichen. Es verkaufte sich insgesamt 1,2 Millionen Mal. Auch als Mutter ein Kind war, stand das Buch im Küchenschrank. Meine Mutter erzählte mir, dass ihr das erst später aufgefallen sei: Auf Fotos berührt Magdalena, meine Großmutter, ihre Kinder nie auf der Haut. Sie fasst sie leicht am Kleiderärmel. Meine Mutter hat nur ein Foto, das Magdalena mit ihrer ältesten Tochter, die den gleichen Namen trägt wie sie, Wange an Wange zeigt, aber das ist eine Ausnahme, sagt meine Mutter, denn meine Tante ist da schon fast erwachsen.

| | |