Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

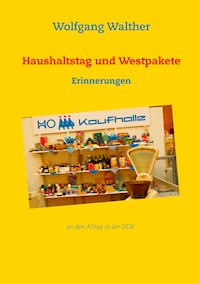

Es ist keine Biographie im üblichen Stil, sondern beschreibt anhand von Anekdoten und Ereignissen den Alltag und die Besonderheiten des Lebens in der DDR und im neuen Deutschland, angefangen mit den fünfziger Jahren über die Wendezeit bis heute. Eine Wanderung von Ost nach West, vom Sozialismus in den Kapitalismus, von der sozialen Hängematte in die Eigenverantwortung. Die Geschichte startet in Zwickau und führt über Potsdam bis nach Kloster Lehnin - von Sachsen nach Brandenburg. Es sind ERINNERUNGEN an vergangene Zeiten, an Abschnitte meines Lebens verbunden mit erlebter Zeitgeschichte und baut auf "Die Bande vom Eiskellerberg" auf. Auf 448 Seiten beschreibe ich persönliches Erleben und präsentiere Dokumente aus den letzten 75 Jahren. Geboren und aufgewachsen in der DDR, noch nicht angekommen in der BRD, war mein Leben mit der Wende vom vorgezeichneten Weg abgewichen und führte, gekennzeichnet von unvorhergesehenen Wendungen, über Höhen und Tiefen, hin zu meinem jetzigen Rentnerdasein. Vom Arbeiterkind zum Unternehmer, vom Angestellten zur Selbstständigkeit, vom Sozialisten zum Kapitalisten. Das Land, in dem wir behütet und geborgen aufwuchsen, löste sich in nichts auf. Stattdessen präsentierte sich uns ein Land, das noch keines war und das noch lange Zeit nicht das sein wird, was es vorgibt zu sein: Deutschland, einig Vaterland

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

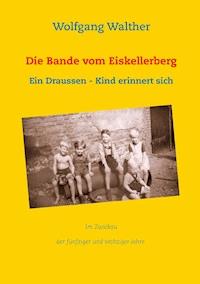

Bereits 2010 unter dem Titel „Die Bande vom Eiskellerberg“ erschienen, hat dieses Buch im Laufe der Zeit zahlreiche Leser in und außerhalb Zwickaus erreicht und begeistert. Aus Anlass der Fortschreibung meiner Biografie habe ich die „Eiskellerbergbande“ noch einmal überarbeitet. Dargestellt werden hier die 50er und 60er Jahre, die Jahre meiner Kindheit und Jugend. Vergnüglich und unterhaltsam zu lesen, beschreibe ich zugleich das Leben allgemein in der sächsischen Stadt und die Umstände und Zustände, die während dieser Zeit herrschten.

Weil sich die Lebenssituationen der Kinder und Jugendlichen unabhängig vom Wohnort, differenziert natürlich zwischen Stadt und Land, meistens gleichen, werden sich viele Leser wiedererkennen, auch wenn sie nicht in Zwickau groß geworden sind. Schule, Hort und Lehre, Pioniere und FDJ, Sandkasten und Altstoffsammlung, Ferienspiele, erste Liebe, erstes Moped, erster Tanz – wer kennt das nicht. Der Leser begegnet seiner Kindheit und Jugend, taucht ein in das Meer der Erinnerungen. Hier lasse ich nicht allein Bilder einer unbeschwerten Kindheit entstehen, sondern hole auch gleichzeitig den Alltag der fünfziger und sechziger Jahre in der damaligen DDR ans Tageslicht, schmunzelnd und nachdenklich zugleich.

Danach beschreibe ich die Zeit zwischen 1969, nach Beendigung der Lehre, und November 1989, als Günter Schabowski jenen schicksalsschweren Satz von sich gab.

Viel geschah in diesen zwanzig Jahren.

Die Unbeschwertheit der Kindheit ließ ich hinter mir, um sie einzutauschen gegen die Probleme eines Jugendlichen, der nicht ahnen konnte, dass die wirklichen Probleme des Lebens erst noch kommen würden. Der Einstieg ins Berufsleben, das Finden einer immer wieder großen Liebe, die Ortsveränderung, die Hochzeit, ein Kind, eine Wohnung - das Leben nahm seinen Lauf so wie es bei fast allen anderen DDR-Bürgern geschah. Man ging zur Arbeit, fuhr in den Urlaub, lavierte durch den Dschungel des Handels und der unter der Hand verkauften Produkte, ging nach Feierabend arbeiten, um sich etwas leisten zu können, ging manchmal tanzen, kegeln, feierte mit Freunden – lebte ein ganz normales Leben.

An dieses „normale“ Leben erinnere ich in diesem Abschnitt. Ich bin froh, noch so vieles aufgeschrieben zu haben und bin gleichzeitig entsetzt, wie schnell die Zeit vergeht.

Es war eine schöne Zeit. Wir empfanden uns nicht als eingesperrt oder drangsaliert. Sicher war nicht alles optimal, und vieles war ganz schön nervig wie zum Beispiel die Parteiversammlungen, aber wir kamen zurecht. Im Nachhinein möchte ich auch nicht tauschen mit einem Leben in der alten BRD. Wir waren weder reich noch privilegiert, reihten uns ein in die sozialistischen Wartegemeinschaften und übten uns in Geduld bei Anträgen auf Wohnraumzuweisung und einen FDGB-Urlaubsplatz.

Ich bin sicher, vieles deckt sich mit den Erinnerungen der meisten ehemaligen DDR-Bürger.

Natürlich muss es noch einen Teil geben, der von der Wende erzählt und vom neuen Anfang, vom Anfang im Kapitalismus, in den wir unversehens hinein geworfen wurden.

Keiner von denen, die 1989 in Leipzig, Dresden und Berlin auf die Straße gingen und „Wir sind das Volk!“ gerufen haben, konnte sich ausmalen, was kommen sollte, wenn die DDR auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein würde. Wahrscheinlich haben sich die meisten gar nichts gedacht. Sie wollten einfach nur diesen Staat weghaben und reisen können. Dass man aber die Freiheit nicht zum Nulltarif bekommen würde, war keinem klar. Die Grenze sollte verschwinden, die D-Mark sollte kommen. Der Rest, Mieten, subventionierte Preise für Grundnahrungsmittel, sichere Arbeitsplätze usw., sollte bleiben. Ich sehe noch den kleinen Hallenser vor mir, der mit einer Deutschlandfahne über der Schulter 1990 auf einer Demo gefilmt wurde. Der rief damals lautstark immer und immer wieder: „Nur mit Kohl geht’s uns wohl!“ Ob der Brüller von damals heute wohl noch genauso denkt?

Wie sich die Situation der DDR-Bürger nach dem Beitritt zur BRD 1990 entwickelte, ist bekannt. Die blühenden Landschaften sind spärlich gesät, und für viele Ossis gab es ein böses Erwachen. Aber mindestens ebenso viele haben die sich ihnen bietende Chance erkannt, die Ärmel hochgekrempelt und die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen, um etwas Neues zu beginnen. Ich war einer von denen.

Der letzte Teil des Buches erzählt vom schweren Neubeginn in einem neuen Metier, in das ich mich hinein gewagt hatte, vom anfänglichen Hoch, dem sich anschließenden Tief und dem sanften Wiederaufstieg.

Geboren und aufgewachsen in der DDR, noch nicht angekommen in der BRD, war mein Leben mit der Wende vom vorgezeichneten Weg abgewichen und führte, gekennzeichnet von unvorhergesehenen, plötzlichen Wendungen, die sich im Nachhinein allesamt als glückliche Fügungen herausstellten, über Höhen und Tiefen hin zu meinem jetzigen Rentnerdasein.

Vom Arbeiterkind zum Unternehmer, vom Angestellten zur Selbstständigkeit, vom Sozialisten zum Kapitalisten.

Das Land, in dem wir behütet und geborgen aufwuchsen, löste sich in nichts auf. Stattdessen präsentierte sich uns ein Land, das noch keines war, und das noch lange Zeit nicht das sein wird, was es vorgibt zu sein: Deutschland, einig Vaterland.

Doch kann ich im Nachhinein sagen: „Ich würde alles wieder so machen, mit kleinen Änderungen vielleicht die Richtung aber würde ich wieder einschlagen.“

Inhaltsverzeichnis

Mensch UHU, du lebst ja auch noch!“

Teil 1: 1950 - 1989

Auszug aus der SERO-Preisliste

Woran erinnere ich mich noch?

Teil 2: 1990 - 2024

Der Wolf verlässt sein Revier

Der Wolf und die Stars – ein Dankeschön an alle

Zur Entwicklung des Handels, der Produktion und der Preise in der DDR

Preisbeispiele in der DDR

Erklärungen für später Geborene

Pitti Platsch und Professor Flimmerich

Konsum

Konsum- oder HO-Fleischerei

Deputatbriketts

POS

Knollen lesen

Sperrwert

Leergutlager

LPG

Kurland

der RIAS

VPKA

ABV

Sachsenringrennen

BSG

Pfingsttreffen

BDM

Landjahr

PGH

Prinzenhehl

Nationales Aufbauwerk (NAW)

Mensch UHU, du lebst ja auch noch!“

Eines Tages fand ich eine Mail in meinem elektronischen Briefkasten. Absender war ein ehemaliger Schulfreund, der mit diesen aufmunternden Worten sein Erstaunen und seine Freude über den Fund, den er auf einer Internetplattform für „Schulfreunde suchen und finden“ gemacht hatte, zum Ausdruck brachte. Der Fund war UHUs Name und Adresse, und die Freude war beidseitig, denn der UHU war ich.

Aus dem ehemaligen war inzwischen ein „alter“ Schulfreund geworden. Gemeinsam schwelgten wir in Erinnerungen.

Jeder zweite Satz unserer Unterhaltung begann mit:

„Weißt du noch …?“

„Kennst du noch …?“

„Wie hieß noch mal …?“

„Lebt eigentlich … noch?“

„Wer war das noch gleich …?“

„Was ist eigentlich aus … geworden?“

Während solcher Unterhaltungen stellte ich erstens mit Erschrecken fest, wie wenig von Kindheit und Schulzeit an Bildern sich noch in meinem Gedächtnis befand und war zweitens glücklich darüber, dass ich mit Hilfe des „Pastor“, denn der war der Absender, einige Erinnerungslücken schließen konnte. Kurz entschlossen begann ich aufzuschreiben, woran ich mich erinnerte, damit nicht noch mehr im Ozean der Zeit unwiederbringlich verloren geht. Mit fast jedem Ereignis aus meiner Kinder- und Jugendzeit, das ich zu Papier brachte, fielen mir weitere Erlebnisse ein, tauchten mehr und mehr Puzzleteile aus den Tiefen meiner grauen Zellen auf und trieben auf der Oberfläche des Meeres der Gegenwart.

Nachdem ich nun alles, was die Erinnerung an das Ufer des Jetzt gespült hatte, aufgesammelt, geordnet, geschönt, frisiert und neu interpretiert hatte, brachte ich dieses Sammelsurium in eine einigermaßen nachvollziehbare Reihenfolge und entschloss mich, das so Entstandene der Öffentlichkeit nicht länger vorzuenthalten, denn das literaturinteressierte und sonstige Publikum hat unbestritten das Recht, die Lebensumstände des Wolfgang Herbert Walther zu erfahren.

Teil 1

1950 - 1989

„Dreck macht fett“, sagte meine Oma gern, wenn die Bemme runtergefallen oder der Apfel nicht gewaschen war und hatte damit so unrecht nicht.

Wir waren „Draußen - Kinder“. Unsere angeborene Abneigung gegen Wasser und Seife verhalf uns zu einer robusten, widerstandsfähigen Konstitution. Wir waren gesund, hatten immer Hunger und bettelten trotzdem nicht. Im Gegensatz zu einer klinisch reinen, antibakteriellen Umgebung, die manche junge Mutter heute nicht müde wird, täglich neu zu erzeugen, wuchs ich innerhalb einer natürlichen Umwelt auf und verhalf mir so, in Zusammenarbeit mit etlichen Kinderkrankheiten, zu einem intakten Immunsystem, das mir noch immer die Treue hält. Wenn Ziegenpeter und Co. nicht von alleine kommen wollten, wurde nachgeholfen. Als ich die Windpocken hatte, wurde meine Schwester zu mir ins Bett gesteckt, um alles „in einem Abwasch“ zu erledigen.

Es gab weder Gameboy noch Computer oder Playstation. Wir hatten kein Handy und keinen Mp3player, und die Haushalte mit Fernsehgerät konnten namentlich benannt werden. Fantasie war gefragt, wenn wir unsere Nachmittage mit abwechslungsreichem Spiel verbringen wollten. Es gelang uns immer wieder aufs Neue, mehr als Gummihopse oder Fußballspiel auf die Beine zu stellen. Da wurden Roller- und Fahrradrennen veranstaltet (Dreiräder waren auch zugelassen), Theaterspiele durchgeführt und Ballspiele in allen möglichen Variationen zelebriert. Sehr beliebt war „Ball gegen die Wand“, zehnmal links, zehnmal rechts, zehnmal hinter dem Rücken, zehnmal mit Bein hoch und so weiter. Beim Hauswirt hielt sich die Beliebtheit dieses Spieles in Grenzen, weil wir natürlich seine teure Wand mit unserem Ball beschädigten. Mindestens ebenso beliebt wie Ball spielen, war titschern und pimpern. Mit „pimpern“ wurde nicht etwa ein vorpubertärer, sexueller Zeitvertreib bezeichnet, sondern einfach das Werfen von Pfennigen gegen eine Wand mit dem Ziel, dem zuvor geworfenen Geldstück möglichst nahe zu kommen - dann konnte man beide einheimsen. Titschern war die gebräuchliche Bezeichnung für Murmelspiel. Begehrt waren Titscherkugeln aus Glas, farbig gemustert, von zwei Zentimeter Durchmesser oder Eisenkugeln. Peitsche und Kreisel, schöne bunte Holzkreisel, konnten uns gleichermaßen stundenlang begeistern, wie diverse Rollenspiele - Post, Büro, Bahnhof, Kaufmann und so weiter. Wir machten Wettbewerbe im Federballspiel und Seilspringen. Als meine Schwester einen Hula-Hoop-Reifen bekam, versuchten wir uns auch damit. Wir waren ständig auf der Jagd nach Streichhölzern und kokelten, was das Zeug hielt. Aus alten Decken, Planen, Kisten und Brettern bauten wir Buden und fanden es toll, da drinnen mit zusammen gefalteten Gliedmaßen zu hocken. Wir spielten Fanger und Verstecker, kletterten auf Bäume und machten uns dreckig bis zum geht nicht mehr.

Am liebsten jedoch gingen wir auf Entdeckertour. Keine Mauer war uns zu hoch, kein Zaun zu dicht, kein Durchschlupf zu eng. Wir ergründeten Tunnel und Kellergänge und stöberten auf Schrottplätzen und in Hausruinen, von denen noch genügend existierten. Wir trieben uns an den Stadtbächen und in den Schwanenteichanlagen herum. Wir waren am Bahnhof, an der Lutherkirche und überall dort, wo wir nix zu suchen hatten. Wir ärgerten die Leute, die wir nicht leiden konnten, und hatten Angst vorm Schutzmann. Wir machten „Klingelrutschen“, trieben Schabernack und waren dabei weder hinterhältig noch gemein. Wir schlugen uns mit den Kindern anderer Wohnviertel, waren dabei fair, soweit es ging, kamen selten ohne Kratzer oder Beulen nach Hause und unser liebster Aufenthaltsort war der Eiskellerberg, der unserer Bande den Namen gab.

Der Eiskellerberg war kein richtiger Berg und die Eiskellerbergbande nicht wirklich eine Bande.

Der Berg bestand aus einem langgestreckten Hang mit einem Weg oben, der von der Reichenbacher Straße zur Kohlenstraße führte und einer Straße unten, der Bachstraße. Der Hang selbst war steil und grasbewachsen. Er trug am oberen Rand Büsche und Sträucher. Zwischendrin wuchsen etliche Bäume mittlerer Größe, die ich sämtlich erstiegen habe und von denen ich zuweilen gefallen bin. Des Berges Namensgeber waren tiefe, mit schweren Holztüren verschlossene Keller, in denen zu früheren Zeiten große Blöcke von Eis gelagert wurden. Niemals hatten wir einen der Keller erkunden können. Die Tore waren mittels eiserner Beschläge und Riegel gesichert. Ich weiß bis heute nicht, was sich wirklich dahinter befand. Ähnliche Keller gab es am Brückenberg auf der anderen Seite der Mulde. Dort in großer Zahl, und die waren, wie ich heute weiß, zum Einlagern von Bierfässern gedacht und wurden auch so verwendet.

Als ich 2011 meiner Heimatstadt nach langer Zeit einen Besuch abstattete, fand ich zwar den Eiskellerberg noch an Ort und Stelle, die Keller jedoch waren verschwunden.

Die „Eiskellerbergbande“ war weiter nichts als ein Haufen frecher, meist schmutziger, rotznasiger Kinder verschiedenen Alters, so zwischen fünf und zwölf Jahren (wenn jemand sein Geschwisterkind beaufsichtigen musste, konnte auch schon mal ein Dreijähriger darunter sein), die zusammen spielten, sich zankten und wieder vertrugen, und die mit freudigem Geheule über andere Kinder herfielen, falls die sich erdreisteten, dort spielen zu wollen, wo wir gerade waren.

Zu unserer Bande gehörten der Hanisch Fritz aus der Dreiunddreißig, der picklige Thomas, der aussah, als wäre eine große Hungersnot ins Land gekommen, und der dicke Jochen, der aussah, als wäre er schuld daran, die Schlohtbuben aus der Brunnenstraße, Wolfgang Günnel, dessen Schwester Johanna mit meiner Schwester befreundet war, der dünne Hähnel mit seinen drei Brüdern, die bei der alten Toska im Hause wohnten, Hagen und Gunter aus der Brunnenstraße, der Augustin, von dem ich nur noch den Namen weiß, sowie Herbert Schwarz aus der Kohlenstraße, dessen Mutter, wenn es an der Zeit war, den Kopf aus dem Fenster steckte und mit durchdringender Stimme rief:

„Häbäht, komm nach obähn!“

Das war der „Harte Kern“, wie man heute sagen würde. Die weiteren Mitglieder wechselten häufig.

Den dünnen Hähnel mochten wir eigentlich nicht so recht leiden, konnten ihn aber wegen seiner familiären Übermacht nicht übergehen. Indes waren die Hähnelbrüder ob ihres einfachen Wesens leicht zu lenken und einzusetzen. Der Günnel Wolfgang erinnerte ein wenig an den jungen Adolf, nur dass er strohblond war und keinen Schnauzer trug. Er besaß die Fähigkeit, immer wieder eine Schachtel Streichhölzer organisieren zu können. Streichhölzer waren für uns dringend notwendig, weil die Holzwolle, die die Parfümfirma „Martha Elisabeth“ zusammen mit ihren Verpackungen auf unserem Hinterhof zwischenlagerte, von uns regelmäßig abgefackelt werden musste.

Wir beherrschten das Viertel zwischen Bahnhofstraße, Robert-Blum-Straße, Brunnenstraße und Robert-Müller-Straße einschließlich Bachstraße und Eiskellerberg. Wenn man bedenkt, dass sämtliche Höfe, Zwischenhöfe und Hinterhöfe dazugehörten, sowie alle Dächer, Schuppen, Keller und sonstige Verstecke, war das eine riesige Fläche, deren ständige Kontrolle uns einiges abverlangte. Den Eiskellerberg selbst mussten wir uns mit einer Gruppe teilen, deren Mitglieder von „irgendwo dort hinten“ kamen und mit denen wir uns teilweise heftig auseinanderzusetzen hatten. Oft genug holten wir uns dabei blutige Nasen, doch ebenso oft konnten wir den Berg verteidigen. Selten jedoch ging die Angelegenheit über eine zünftige Rauferei hinaus. Einmal bekam ich ein rostiges Messer in die Hand (wohl mehr aus Versehen), einmal einen Ziegelstein auf den Kopf. Einmal ging ich mit einer Eisenstange auf meine Gegner los und würde sie ihnen wohl auch über den Nischel gezogen haben, wenn sie nicht ihr Heil in der Flucht gesucht hätten.

Wir trafen uns, sobald die Schule aus war und der Ranzen in der Ecke lag. Wir bestimmten, wer auf unserem Territorium spielen durfte und was gespielt wurde, nicht immer und überall, aber doch häufig genug, um unserem Herrschaftsanspruch Genüge zu tun.

Manchmal drangen wir in fremde Reviere vor, wie zum Marienthaler Bach, wo wir Schiffchen schwimmen ließen und unbehelligt blieben, oder zur Lutherkirche, deren Terrain sich ziemlich fest in der Hand der gleichnamigen Bande befand, und die uns unser Eindringen in ihr Gebiet handgreiflich vergalt. Dennoch kamen wir immer wieder, denn dort ließ es sich wunderbar spielen, zwischen Vorsprüngen und geheimnisvollen Türen, hinter Ecken und Kanten, auf Balustraden, Mauern, Treppen und was ein altes Kirchengelände sonst noch alles zu bieten hat.

Die Lutherkirche war und ist eine gewaltige, alte Kirche mit einem mächtigen Schiff, einem hohen Turm und zahlreichen Nebengebäuden. Die Glocken läuteten nicht nur am Sonntag zum Gottesdienst, sondern auch täglich fünf Minuten vor sieben Uhr und fünf Minuten vor achtzehn Uhr. Ihr voller Ton dröhnte durch die Bahnhofsvorstadt und war lediglich in der Nähe des Bahnhofes nicht zu vernehmen, wenn eine Dampflok ihre Abfahrt mittels eines durchdringenden Signaltones kundtat. Es war also praktisch unmöglich, das abendliche Glockengeläut zu überhören. Wenn wir trotzdem zu spät zu Hause erschienen, mussten wir schon eine gute Ausrede haben, um keine Backpfeifen zu kassieren.

Natürlich trieben wir uns nicht nur am Eiskellerberg und an der Lutherkirche herum. Schwanenteichanlagen und Mulde waren ebenso beliebt, wie die Abraumhalden in Schedewitz, der Weißenborner Wald mit seinen Teichen und der nahe Hauptbahnhof mit seiner unmittelbaren Umgebung.

Irgendwo im Wald waren Schießstände, auf denen die jugendlichen GST-Mitglieder ihre Treffsicherheit beweisen konnten. Die Schießanlagen wurden von der Wehrmacht und später von den Russen genutzt, denn es fanden sich jede Menge Patronenhülsen. Die eine oder andere scharfe Patrone war auch darunter.

In die Patronenhülsen, besonders gut funktionierte das mit Kleinkaliberpatronen (5,6 mm), stopften wir Streichholzkuppen, knipsten die Öffnung mit einer Zange zusammen so fest es ging und legten sie dann auf die Straßenbahnschienen. Das gab immer einen schönen Bums, wenn die Bahn darüber fuhr. Wenn wir mehrere Patronen nebeneinander auf der Schiene deponierten, war der Knall so laut, dass die Bahn anhielt und der Fahrer ausstieg, um nachzuschauen, was los war.

Begonnen hatte alles in einer stürmischen Novembernacht, in der Nacht vom siebenten zum achten November 1950, genau um dreiundzwanzig Uhr und siebenundfünfzig Minuten, im Schlafzimmer der Wohnung im zweiten Stock der Bahnhofstraße Nummer siebenunddreißig in Zwickau.

Die Wohnung hatte kein Bad, vier Zimmer, von denen zwei nicht beheizt werden konnten und ein Plumpsklo eine halbe Treppe tiefer, wo es im Winter schweinekalt war, weswegen sich die Aufenthalte dort nicht länger als unbedingt nötig hinzogen.

Davon wusste ich in jener Nacht auf den achten November 1950 noch nichts, denn ich hatte alle Hände voll zu tun, um endlich auf die Welt zu kommen. Diese Eile hatte ihren Grund in der um meinen Hals geschlungenen Nabelschnur, die mir die Luft abdrückte und mein Gesicht bereits blau hatte anlaufen lassen. In Verbindung mit meinen damals roten Haaren erweckte ich auf die Anwesenden den Eindruck eines bösen Zwerges. Das hat sich im Laufe der Jahre etwas verwachsen.

Anwesend waren neben der Hebamme drinnen und meinem Vater draußen noch meine Tante und deren Zukünftiger, dem der Vorgang sichtbar peinlich zu sein schien. Jedenfalls schaffte ich es, drei Minuten vor Mitternacht die Welt meinen ersten Schrei hören zu lassen, welcher aufgrund der geschilderten Umstände ziemlich kläglich ausfiel. Doch auch das änderte sich. Im Schreien bekam ich schnell Übung, wie ich dem Pfarrer der Lutherkirche und allen Gästen meiner Taufe stimmgewaltig beweisen konnte.

Meine Taufe war eine feuchte und laute Veranstaltung, laut durch mein Gebrüll, wie man mir später berichtete und feucht durch das Wasser, das mir der Pfarrer auf mein zartes Haupt schüttete. Die Taufe hatte den Vorteil zweier Paten, die sich zwar nicht besonders um mich kümmerten, aber pflichtschuldig zu Geburtstagen und zur Jugendweihe Geschenke ablieferten. Da hatten wir es allerdings nicht mehr so sehr mit der Kirche. Daran vermochte auch das „Neue Testament“ mit Goldschnitt und Lesebändchen vom Patenonkel Siegfried aus Hauptmannsgrün nichts zu ändern.

Solange Oma noch lebte, gingen wir auch mal zum Gottesdienst und wir Kinder in den Religionsunterricht. Der wurde während der ersten Schuljahre in den Räumen der Schule abgehalten und später ins Lutherheim in der Bahnhofstraße verlegt.

Bevor es vom Vater ein „Gute Nacht“ gab, kamen stets die Fragen:

„Hast du gebetet?“

„Hast du Lollo gemacht?“

Beides bejahte ich immer, was der Wahrheit entsprach, denn als kleiner Junge bat ich tatsächlich jeden Abend den lieben Gott, das Haus nicht abbrennen zu lassen und „dass uns keiner umbringt“. Auch ins Bett pinkeln wollte ich nicht.

Später überließen meine Eltern den Besuch des Religionsunterrichtes meiner Entscheidung.

Dies hatte eines Tages einen Angriff auf einen Diener Gottes zur Folge. Jener war Pfarrer und gleichzeitig mein Religionslehrer. Er war gekommen, um mir ob meines fortgesetzten Schwänzens des Religionsunterrichtes in mein nicht sonderlich ausgeprägtes Gewissen zu reden. Sein Pech war, dass ich, just als Hochwürden unseren Hof betrat, mit einer Korkenpistole hantierte.

Dieses Gerät war mit einer Spiralfeder bestückt. Die zog man mittels eines seitlich angebrachten Hebels nach hinten, bis sie in einen Haken einrastete. Der wurde durch Betätigung des Abzuges wieder freigegeben, die Feder schnellte nach vorn und schleuderte den Korken mit einem lauten „Plob“ aus dem Lauf. Das war eine Zeit lang recht unterhaltsam, dann suchte der findige Geist nach neuen Verwendungsmöglichkeiten.

Siehe da, man konnte auch diverse Gegenstände mit dieser Pistole auf kurze Distanz verschießen - Bleistiftstummel zum Beispiel oder rohe Erbsen und Linsen. Als Hochwürden mir schwarzgekleidet in die Schusslinie geriet, hatte ich Puddingpulver geladen.

Von meiner ganz frühen Kindheit treiben nur kleine Inseln im Meer der Erinnerung und werden bei Familientreffen zur allgemeinen Belustigung gern und immer wieder beschrieben, wie zum Beispiel die boshafte Behauptung meiner drei Jahre älteren Schwester, sie wäre gar nicht meine Schwester, sondern eine Prinzessin, was bei mir einen heftigen Schreikrampf auslöste, denn ich liebte meine Schwester und wollte sie behalten. Oder die hinterlistige Verabreichung eines mit weißer Kreide angemalten Holzbausteines mit der Behauptung, dieser sei ein hart gekochtes Ei. Natürlich schlug ich heißhungrig meine eben erst entwickelten Milchzähne in den Baustein, denn ich mochte Eier über alles. Das Gebrüll, als ich den Betrug entdeckte, kann sich der Leser sicher ebenso gut vorstellen, wie er den Verursacher der Szenerie erahnen wird - meine Schwester. Sie war es auch, die mir am Silvesterabend vorführte, wie schön es ist, mit sprühenden Wunderkerzen Figuren in die Nachtluft zu zeichnen. Damals war ich zehn oder elf und lag schon im Bett, was die Folge meiner Kokelei im Schlafzimmer der Eltern war, was wiederum den Totalverlust der Schlafzimmergardinen nach sich gezogen hatte, wovon noch zu reden sein wird. So lernte ich frühzeitig das Zusammenspiel von Ursache und Wirkung kennen.

Der Hang zur Selbstdarstellung zeigte sich bei meiner Schwester im Verlauf unserer Kindheit einige Male. So zum Beispiel beim Nachspielen der damals beliebten Unterhaltungssendung „Da lacht der Bär“ vorm Schlafzimmerspiegel, natürlich unter meiner bescheidenen Mitwirkung, wobei ich nicht mehr weiß, war meine Schwester nun der Heinz Quermann oder ich.

Die Sendung war der absolute Straßenfeger. Sie wurde gleichzeitig im Radio und im Fernsehen übertragen und zwar direkt und original.

Später kam die Freundin meiner Schwester, die Buchenhain Christiane, zu unseren Interpretationsversuchen hinzu.

Zusammen bildeten wir das WA-BU-Trio. Allein des Namens wegen wären wir gnadenlos zu Erfolg verdammt gewesen, hätten wir uns nur getraut.

Nicht vergessen werden dürfen in diesem Zusammenhang die zahlreichen Theaterinszenierungen vor versammelter Hinterhof-Clique und mit Hilfe derselben. Gespielt wurde im Hof der Brunnenstraße (die Nummer weiß ich nicht mehr), wo zwei der Akteure, die Geschwister Günnel, wohnten. Bühne, Kulisse und Vorhang in einem war eine über eine Wäscheleine gehängte alte Decke. Das Publikum, alle nicht mitwirkenden Kinder der angrenzenden Häuser und Höfe, saß auf den Stufen der ausgetretenen Holztreppe zum Hühnerstall. Zur Aufführung kamen ausschließlich Märchen, in freier Choreografie und Inszenierung, wobei jedes Stück hohe Anforderungen an unsere Improvisationsfähigkeit stellte. So mussten zum Beispiel die sieben Zwerge infolge Personalmangels durch Wolfgang Günnel und mich dargestellt werden, was prima lief. Das Publikum jedenfalls war begeistert. Noch gut in Erinnerung ist mir die Aufführung des Märchens „Sechse kommen durch die ganze Welt“. Auch diese Darbietung war von Besetzungsproblemen gekennzeichnet, was dazu führte, dass die sechs Gesellen nie gemeinsam zu sehen waren (so zahlreich war das gesamte Ensemble nicht) und im Wesentlichen aus einem einzigen Akteur bestanden, der vor dem Vorhang von einer Seite zur anderen lief und dort verschwand, um am Anfang wieder aufzutauchen, mit einem anderen Hut, einem Tuch oder einem Requisit, das seinen Identitätswechsel deutlich machte.

Die hohe Akzeptanz unserer kleinen Truppe beim Publikum ließ uns manches Mal regelrecht zur Höchstform auflaufen, ganz besonders den Günnel Wolfgang und mich, die wir der frenetisch applaudierenden Masse spontan eine weitere, bis dato völlig unbekannte Szene an das „Schneewittchen“ anhingen. Jener Bonustrack hieß „Meister Hämmerlein“ und hatte keinen direkten Handlungsbezug zum vorher gespielten Stück. Wir versuchten einfach nur, die Zuschauer mitzureißen, indem wir mit unseren Holzhämmern wie die Bekloppten auf die Tischplatte einschlugen.

Hier nun zeigte sich, dass wir unserer Zeit weit voraus waren, die Masse kein Verständnis für moderne Kunst aufzubringen in der Lage war und wir somit Perlen vor die Säue geworfen hatten.

Aber nicht allein die darstellende Kunst hatte es uns angetan. In grenzenloser Kreativität bemächtigten wir uns der Texte bekannter Schlagersänger und –innen und dichteten diese um. So zum Beispiel Catarina Valentes „Traumboot der Liebe“. Aus den schmalzigen Zeilen des Originals machten wir:

„Steig‘ in das Schaumboot von FEWA,

wasche die Füße mit SIL,

putze die Zähne mit ATA,

dann bist du rein wie noch nie!“

Respektlos zeigten wir uns bei der freien Interpretation eines weiteren Valente-Titels, dem „Tippetippetippso“.

„Tippetippetipp,

„Tippetippetipp,

der Nachttop kippt,

der Nachttop kippt,

die Oma schreit,

die Würschtl rolln,

es tut mir leid…”

ich muss mal lolln…“

Applaus, Applaus!

In der Rückschau möchte ich nicht behaupten, dass wir arm waren, da gab es ganz andere Schicksale, sehr viel fehlte aber dazu nicht.

Es waren die Kleinigkeiten, an denen ich hätte merken können, dass im Portemonnaie der Familie Walther meist Ebbe herrschte. Die Brotsuppe am Monatsende zum Beispiel, die wie auch die Holundersuppe im Sommer ganz ausgezeichnet schmeckte, der luftbereifte Roller, den ich nie bekam, das gebrauchte Fahrrad aus dem Fundbüro, das ich mir geduldig zusammensparen musste, oder der Fernseher, den wir uns erst leisteten, nachdem die ersten Erfahrungen meiner Freunde mit Pitti Platsch und Professor Flimmerich bereits Jahre zurücklagen.

Jedoch habe ich als Kind nie etwas entbehren müssen und kann sagen, eine schöne Kindheit er- und verlebt zu haben.

Meine Eltern sparten an allen Ecken und Kanten. So wurde natürlich kein Butterbrotpapier gekauft, sondern das Pausenbrot in einer leeren Mehl- oder Zuckertüte mitgegeben, mit der Ermahnung, diese wieder mit nach Hause zu bringen. Sämtliche Tüten, in denen man Ware aus Konsum und HO nach Hause trug, wurden aufgehoben und einer Wiederverwendung zugeführt. Sie kamen zum Beispiel zum Einsatz, wenn mich der kleine Hunger nach oben brüllen ließ:

„Muddiääh, schmeiß mor mol ne Bemme rundorr!“

Hatte sie es gehört, kam wenig später eine Papiertüte mit einer Klappstulle darin aus dem Küchenfenster geflogen. Dünn geschmierte Margarine drauf und mit Zucker bestreut.

Brot, Brötchen und Kartoffeln holten wir im Netz, im Stoffnetz mit Ledertragegriffen.

Die „Brodsupp“ war etwas ganz Feines. Altes, hart gewordenes Brot wurde in einen Topf geworfen, heißes Wasser darüber gegossen, ein Esslöffel Butter kam dazu, eine Knoblauchzehe, Pfeffer und Salz – fertig.

Ein beliebtes Gericht am Wochen- bzw. Monatsende war marinierter Hering mit Pellkartoffeln. Da ich jeglichen Fisch verabscheute, machte meine Mutter mir damit keine Freude. Ich stocherte im Essen herum und saß ewig am Tisch, denn er hieß immer: „Du bleibst solange sitzen, bis du aufgegessen hast!“. Schließlich spießte ich die Pellkartoffeln auf die Gabel, ließ sie fünf Minuten lang abtropfen, schob sie in den Mund und schluckte sie runter so schnell es ging. Den Hering habe ich nie angerührt, selbst wenn ich bis zum Sankt Nimmerleinstag hätte sitzen müssen. Gern wurde bei solchen Gelegenheiten das Elend in der Dritten Welt thematisiert: „In Affrigga hungorn di schwarzn Kinnor, un du meggorst dahier am Essn rum!“

Als kleines Kind besaß ich ein blaues, eisernes Dreirad mit schwarzen Gummigriffen und roten Rädern, später einen Holzroller mit Doppelrädern hinten und einem Winker vorn. Mit diesen Gefährten durfte ich an den Rad- und Rollerrennen der Großen teilnehmen, natürlich außer Konkurrenz. Sie gaben mir Vorsprung bis zur Ecke - an der nächsten Kreuzung hatten sie mich eingeholt. Tief in meinem Innern wünschte ich mir einen luftbereiften Roller mit Klingel und Hinterradbremse, wusste aber, dass ein solch teures Gefährt nie auf dem Geburtstags- oder Weihnachtstisch stehen würde, also habe ich diesen Wunsch auch niemals laut geäußert.

Wie viel Taschengeld ich als Kind bekommen habe, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es Ein-Mark-Scheine und Zwei-Mark-Scheine gab, auch Fünfzig-Pfennig-Scheine fanden sich in den fünfziger Jahren im Portemonnaie.

Als meine Schwester in der neunten oder zehnten Klasse war (oder in beiden Jahren) bekamen meine Eltern „Erziehungsbeihilfe“, dreißig der vierzig Mark pro Monat. So was gab es 1963.

Teuer war es sicher nicht, das Fahrrad aus dem Fundbüro, wenn ich auch den Preis nicht mehr weiß. Das schickste und modernste Rad war es auch nicht. Aber es fuhr. Mein Aktionsradius erweiterte sich beträchtlich. Es lockte die Ferne. Schedewitz, Pölbitz, Weißenborn und Marienthal wurden interessant. Mit meinen Kumpels radelte ich zum Flugplatz, nach Planitz, Cainsdorf und Wilkau-Hasslau. Sogar den Lichtentanner Berg bin ich runter gefahren, als das noch nicht für Fahrräder verboten war, allerdings mit Rücktritt und Vorderradbremse zugleich.

Wenig in Erinnerung geblieben ist mir meine Großmutter, die mir doch immerhin den Kindergarten erspart hat. Mutter konnte unmöglich zu Hause bleiben, um die Kinder zu hüten. Es reichte schon mit zwei Lohntüten kaum zum Leben. Die Oma hat von ihrer mageren Rente, neunzig oder hundert oder hundertzehn Mark, mehr war es nicht, kaum etwas zum Wirtschaften dazugegeben, obwohl sie zwei Zimmer in unserer Wohnung bewohnte und manches Mal ihre Freundinnen zum Kaffee einlud, was meist aufs Haus ging.

Die Oma sehe ich noch in ihrem Sessel sitzen, das schwarze Haar streng nach hinten in einen Knoten gezwängt. An ein Spiel mit ihr habe ich keine Erinnerung. Etwas mehr an die Zeit ihrer Krankheit, als sie das Bett nicht mehr verlassen konnte und die Klingel an der Wand neben ihr betätigte, wenn sie etwas brauchte. Wenn es dann klingelte, ihre und die Wohnungsklingel waren zusammen geschaltet, hoffte ich immer, es wäre nicht die Oma.

Als ich acht Jahre alt war, starb die Oma, und wir kauften einen Wellensittich. Nicht als Ersatz für die Großmutter, sondern weil erstens eine neue Raumverteilung vorgenommen wurde und zweitens ein Vogel schon lange gewünscht und willkommen war. Der Wellensittich wurde recht zutraulich und fast zehn Jahre alt. Er lernte Knöpfe aufzumachen, rannte beim Schreiben der Schrift aus dem Füller hinterher, schlief auf meiner Schulter und knabberte mir Ohren und Brille an.

Sein Nachfolger, ein Goldhamster namens Oswald, schaffte nicht einmal seinen dritten Geburtstag. Oswald liebte auch den Körperkontakt. Er hielt sich gern unter meinem Hemd auf. Außerhalb dieser Zufluchtsstätte benahm er sich wie ein normaler Goldhamster. Er knabberte alles an, was sich anknabbern ließ, versteckte sich an den unmöglichsten Orten und stahl alles Essbare, dessen er habhaft werden konnte, um es in seine Backentaschen zu stopfen. Diese Angewohnheit wäre ihm einmal fast zum Verhängnis geworden, denn die Butter, derer er sich bemächtigt hatte, schmolz nach kurzer Zeit und lief ihm aus dem Maul, worauf sein schöner Pelz schon bald ranzig roch. Also wurde Oswald gewaschen und in eine Schüssel zum Trocknen in die Backröhre gesetzt, wo es ihm schnell zu heiß wurde.

Gestorben ist Oswald an Rauchvergiftung.

Mein Vater hatte die Angewohnheit, im Winter vor dem Schlafengehen noch einmal mit dem Feuerhaken die Glut im Küchenherd durchzustochern. Dabei muss eines Abends ein Stückchen glühende Kohle in den Kohlenkasten gefallen sein und die darin befindliche Rohbraunkohle zum Glühen gebracht haben. Die Folge war eine vernebelte Küche, in der das Hamsterglas stand. Drei Tage später segnete Haushamster Oswald das Zeitliche.

Die Aufteilung der Großmutterzimmer war einfach und erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen. Beide Räume waren in etwa gleich groß (ca. 14 qm). Meine Schwester bekam das Zimmer zwischen Küche und Wohnstube, ich den Raum hinter dem Elternschlafzimmer. Obwohl er nicht zu beheizen war, fand ich diesen Raum besser als den meiner Schwester, denn es war kein Durchgangszimmer. Eine Tür mit Fenster führte nach draußen auf ein geteertes Dach, unter welchem sich die Küche des Hauseigentümers befand, der jedes Betreten dieses Daches streng verboten hatte aus Angst, wir könnten Löcher hinein trampeln. Dass ich dennoch hinausstieg, muss wohl nicht extra erwähnt werden.

Obwohl ich vorsichtig lief, wurden meine Ausflüge meist bemerkt. Infolgedessen kassierte ich Missbilligung und Ermahnung. Ohrfeigen gab es selten. Dass ich aber dort hinaus musste, wird jeder verstehen, wenn ich verrate, dass man im Anschluss auf ein weiteres Dach gelangte, unter dem die Druckerei „Martin Conrad“ arbeitete. Von da wiederum konnte man erstens tief hinunter auf den Hinterhof und weit hinein in die Höfe der Häuser Nummer 35 und 33 schauen und zweitens mittels einer vorhandenen Leiter auf den Hof eines Grundstückes der Robert-Blum-Straße gelangen. Dort lagerten in Kisten und Kartons hochinteressante Dinge. Notiz- und Schreibblöcke, Quittungsblöcke, Auftragsformulare, Rechnungsbücher, Blaupapier und allerlei sonstige Materialien, die man für die Büroarbeit benötigt. Alles Sachen, die ich dringend brauchte. Das Dach der Druckerei „Conrad“ bot weiterhin eine schöne Aussicht auf die Rückseiten der Häuser Nummer 39 bis 43 und auf die Dachterrasse einer Wohnung in der Neununddreißig, in der eine Liliputanerin mit ihrer Freundin wohnte. Die beiden haben mich an den Hausmeister vom Hof der Büromaterialienfundgrube verpfiffen, als ich nicht schnell genug von dort fortkam und er mich entdeckte. Diesmal setzte es Backpfeifen.

Besagte Tür aus meinem Zimmer war eine Doppeltür, deren äußerem Teil das Fenster fehlte und mir somit Gelegenheit bot, auf dem unteren Teil des glaslosen Rahmens zu sitzen und dabei die Hand mit der Zigarette draußen zu haben, als ich heimlich zu rauchen anfing, damit es erstens im Zimmer nicht nach Rauch roch und ich zweitens bei drohender Entdeckungsgefahr unauffällig die Zigarette fallen lassen konnte. Dieser Freiluftsitz wurde schnell mein Lieblingsplatz, auf dem ich spätabends oft meine Zeit verbrachte, träumend in den Sternenhimmel sah und den Geräuschen lauschte, die mit dem Wind vom Bahnhof herüber wehten.

Der Eiskellerberg barg neben den Kellern ein zweites Geheimnis. Tief in seinem Innern floss der Mittelgrundbach. Das Wasser kam aus Richtung Flugplatz, der sich nach Reichenbach hin befand, wo zahlreiche Bombentrichter von der Angriffswut englischer Bomber zeugten. In den Trichtern hatte sich Regenwasser gesammelt und allerlei Getier angesiedelt. Wir konnten dort mit dem aus Mutters Küche geborgten Sieb Kaulquappen fischen, die dann zu Hause in einer Emailleschüssel zu Fröschen heranwuchsen. Ein Aquarium aus Glas besaß ich nicht. Ich musste alle paar Tage die Schüssel in die Küche tragen und das Wasser austauschen. Eines Tages fiel mir die Schüssel mitten auf dem Flur aus den Händen. Der Inhalt ergoss sich auf Steinholzboden und Kokosläufer. Die Kaulquappen versuchten hopsend in alle Richtungen zu entkommen, denn sie hatten schon Hinterbeine. Zwei Schleierschwänze schnappten hilflos nach Luft. Der Teichmolch machte sich still und heimlich davon. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. Alle anderen Insassen konnte ich einsammeln.

Der Bach kam, wie gesagt, aus Richtung Flugplatz. Er floss parallel zur Reichenbacher Straße hinter den Häusern und angrenzenden Gärten in die Stadt, wo er sich mit dem Marienthaler Bach vereinte, um sich dann bei Pölbitz als Moritzbach in die Mulde zu ergießen.

Den Mittelgrundbach und den Marienthaler Bach begleiteten Spazierwege. Auf dem einen fuhren wir mit unseren Rädern oft bis zum Flugplatz, manchmal auch weiter. Den anderen Weg benutzten wir später gern, wenn im Saal des „Lindenhofes“ Sonntag ab 15:00 Uhr Tanztee angesagt war.

Man konnte dem Mittelgrundbach in seinem Lauf zu Fuß folgen bis zur Kohlenstraße, wo er im Eiskellerberg verschwand. Zuvor wurde er durch die orangeroten Abwässer der Lackkunstharzfabrik angereichert, die ununterbrochen in einem dicken Strahl aus einem Rohr flossen. Der Fußweg führte unterhalb des Bahndammes neben dem Bach entlang und kurz bevor er die Kohlenstraße erreichte unter der Eisenbahnbrücke durch, zu deren Balken wir mit Unbehagen hinaufsahen, denn dort sollte schon einmal ein Mann gehangen haben.

In Höhe der auslaufenden Brunnenstraße kam der Bach wieder aus dem Berg und floss in einem gemauerten Bett weiter stadteinwärts. Das Bachbett lag ein paar Meter unterhalb der Straße. Es war durch ein Geländer gesichert, was uns natürlich nicht aufzuhalten vermochte. An mehreren Stellen konnten wir mittels dort angebrachter Steigeisen in die Tiefe klettern und auf dem ausreichend breiten Steig dem Wasser bis zum nächsten Tunnel folgen. In die Tunnel hinein wagten wir uns nicht, schon gar nicht in den vom Eiskellerberg, denn dort sollte schon einmal ein Junge, der es doch versuchte hatte, von Ratten angefallen und aufgefressen worden sein. So blieben wir tunlichst im Licht, hatten die große Klappe und eine schöne Zeit.

Weihnachten ohne Stollen ging gar nicht.

Bereits im November, sechs Wochen vor dem Fest, wurde der hölzerne Backtrog vom Boden geholt, um darin Mehl mit Butter, Zucker und Sultaninen zu vermengen und zu einem Teig zu kneten. Zitronat (wenn im Konsum vorhanden) durfte nicht vergessen werden. Ein ordentlicher Schluck Weinbrandverschnitt, in dem die Sultaninen eingeweicht wurden, gehörte auch dazu. An Mandeln als weitere Zutat war nicht zu denken, also kamen Walnüsse hinein, die geduldig in einer Nussmühle per Hand zerkleinert wurden. Wenn der Teig genug geknetet und schließlich geformt war, trugen wir die meist acht Vierpfünder zum Drescher– Bäcker in die Spiegelstraße und ließen sie ausbacken. Diesen Service nahmen wir auch gern für große, runde Blechkuchen in Anspruch. Das kostete lediglich ein paar Groschen und war geschmacklich besser als ein Kuchen aus dem Gasherd. Zu Hause wurden die Stollen reichlich mit zerlassener Butter eingestrichen und mit Staubzucker bestreut.

Unser Stollenvorrat reichte bis weit ins neue Jahr, auch weil man irgendwann nicht mehr so richtig Appetit darauf hatte.

Damit Bäckermeister und Kunde die fertig gebackenen Kuchen nicht verwechselten, es nutzte schließlich nicht die Familie Walther allein den Backservice, gab es Kuchenzeichen aus Blech mit Namen drauf. Die steckte man in den Teig. Sie wurden mitgebacken.

Allererste Sahne war der Zuckerkuchen. Der wurde nur getoppt durch den Kartoffelkuchen. Wenn es Kartoffelkuchen gab, hauten wir rein wie die Scheunendrescher. Zu besonderen Anlässen backe ich diese Spezialität manchmal heute noch. Dann muss ich immer zusehen, dass ich etwas abbekomme.

Ebenso Kult waren Pyramide, Räuchermann und Kerzenleuchter, in Mehrzahl vorhanden, die am Vorabend des ersten Advents vom Boden geholt und aufgebaut wurden und uns ins neue Jahr begleiten durften.

Im Laufe der Jahre änderte sich der Ablauf des Weihnachtsfestes.

Als wir noch klein waren, erfolgte die Bescherung am Morgen des ersten Feiertages, was uns Kinder die Heilige Nacht kaum schlafen ließ.

Während der Schulkinderzeit dann überraschte uns der Weihnachtsmann durch persönliches Erscheinen, was Panikattacken bei mir auslöste. In meiner Not sah ich keinen anderen Ausweg, als mich unter dem Tisch zu verstecken, zwecklos, wie man sich denken kann, denn der Weihnachtsmann sieht bekanntlich alles. Meine Angst wurde ab Oktober durch pädagogisch wertvolle Hinweise wie:

„Warte nur, wenn der Weihnachtsmann davon erfährt!“ oder:

„Wenn du nicht artig bist, erzählen wir es dem Weihnachtsmann!“

im Laufe der Wochen bis zum Fest ins Unerträgliche gesteigert. Wenn der bärtige Alte dann ins Wohnzimmer getrampelt kam, machte ich mir vor Angst beinah in die Hosen. Echte Schläge mit der Rute gab es aber keine, sondern Geschenke.

In der Aufregung fiel mir nie auf, dass immer gerade dann der Weihnachtsmann erschien, wenn der Onkel Gerhard sich auf dem Weg zum Bahnhof befand, wo er sich nach dem Zug nach Glauchau erkundigen wollte.

Als ich noch nicht das Privileg genoss, ein Schulkind zu sein, gab es eine Weihnachtsfeier, deren Teilnehmer mich als Heintjeverschnitt erleben durften. Auf einen Tisch gestellt, sang ich mit Inbrunst das Lied vom „Raachermannl“.

Wennis Raachermannl nablt

unnis soocht ka Word dorzu,

unnor Raach steicht zu dor Deck nauf,

sei mer allezamm su fruh,

un schie ruhich iss in Stiebl,

steicht dor Himmlsfriedn roh,

unnin Herzn jauchts un jublts,

ja di Weihnachtszeit iss do.

Als Jugendliche schließlich erlebten wir durch Weihnachtsmannfreiheit und Sachlichkeit geprägte Weihnachtsfeste, ohne jedoch Romantik und Gefühl zu verdrängen.

Immer aber schlossen sich für uns zehn Tage vor dem Fest die Wohnzimmertüren, um erst zur Bescherung wieder aufzugehen. Dann gingen nicht nur die Türen auf, sondern auch die Herzen, und unsere Augen strahlten mit dem geschmückten Baum und den brennenden Kerzen um die Wette.

Neue Kerzen wurden nur am ersten Feiertag und zu Neujahr aufgesteckt.

An einige Geschenke kann ich mich noch erinnern.

An den Felsen aus Pappmaschee zum Beispiel, bunt bemalt und mit Tieren bevölkert, von der Firma Lineol, die Schwester tat ein Indianerzelt (fünfzehn Zentimeter hoch) und zwei, drei Indianer dazu. Oder an den Elektrobaukasten, über den ich mich zuerst etwas geärgert hatte, weil keine Batterien dabei waren. Oder die Planierraupe aus Metall mit Beleuchtung, zwei Vorwärtsgängen und einen Rückwärtsgang. Hier war die Batterie vorhanden, weshalb es gleich am ersten Feiertag einen Kurzschluss gab, weil ich versucht hatte, die Maschine im Schnee fahren zu lassen.

Mit dem Elektrobaukasten konnte man übrigens nicht nur bestimmte physikalische Effekte darstellen und Versuche durchführen. Es war auch möglich, mithilfe eines kleinen Elektromotors verschiedene Maschinen zu konstruieren, auch einen Elektrisierapparat, den ich erfolgreich zusammenbrachte und dessen Auswirkungen meine Mutter hilfsbereit an sich testen ließ.

Einen großen Pferdestall gab es auch einmal und natürlich einen Kaufmannsladen. Beide waren im Laufe der Jahre, wie auch das Schaukelpferd, schon durch die halbe Verwandtschaft gegangen und wurden, als ich aus dem Spielalter raus war, weitergereicht. Jede Menge Baukästen gab es und immer ein Buch.

Der bunte Teller fehlte auch nicht, wobei ich peinlich genau kontrollierte, ob meine Schwester nicht vielleicht mehr darauf hatte als ich. Oft schien mir dies der Fall zu sein, und ich nahm diesbezügliche Korrekturen vor.

Waren die Eltern nicht zu Hause, wurden alle Ecken und Winkel der Wohnung einschließlich Boden und Keller durchsucht, und wir haben alles gefunden. Schön war die Bescherung trotzdem. Wir taten überrascht, und die Eltern taten, als glaubten sie uns die Überraschung.

Die Vorfreude auf Weihnachten begann im November mit dem Stollenbacken, wurde angefeuert ab dem ersten Advent durch Inbetriebnahme von Räuchermännchen, Pyramide und Co. und beschleunigt durch den Nikolaus, dem wir unsere handgeschriebenen Wunschzettel unter den Teller legten, damit er sie dem Weihnachtsmann übergeben konnte. Niemals stellten wir Schuhe oder Stiefel raus, Es war immer ein tiefer Teller, der am Nikolausmorgen gefüllt mit Süßigkeiten unsere Augen erfreute.

Zum Abendbrot am Heiligabend gab es, zumindest die ersten Jahre, wie es im Lied heißt, Neunerlei. Das Mittagessen fiel aus, denn der vierundzwanzigste Dezember war ein Arbeitstag. Die Chance, auf einen Sonntag zu fallen, stand für dieses Datum eins zu sechs. In den Betrieben wurde bis zum Mittag gearbeitet und ein halber Urlaubstag angerechnet. So gab es zeitig Kaffee und Stollen. Nachdem die Begeisterungsschreie zur Bescherung verhallt waren, kam das Abendbrot auf den Tisch. Sauerkraut und Rotkohl, Salzkartoffeln und grüne Klöße, Bratwurst und Gewiegtesklößchen (Bouletten), davor eine Brühe und danach Apfelmus oder Pflaumenkompott. Damit die Zahl neun erreicht wurde, lag immer eine Scheibe Brot neben dem Teller.

Das Schönste am Weihnachtsfest jedoch waren nicht die Geschenke oder der Baum. Es war dies für mich der noch schlafende Morgen des ersten Weihnachtstages. Wenn alles still war und selbst das Haus zu ruhen schien, schlich ich mich barfuß im Nachthemd ins Wohnzimmer, wo es nach ausgemachten Kerzen, Tannenbaum und Apfelsinen roch. Ich hockte mich vor den Gabentisch, schaute meine Geschenke an und war glücklich.

Silvester verlief bei uns immer recht ruhig.

Die Eltern kamen spät von der Arbeit nach Hause. Omas Freundinnen erschienen zeitiger. Auch als die Oma nicht mehr lebte, kamen sie uns gern und nicht nur zu Silvester besuchen. Da war die alte Frau Star, an die ich, außer ihrem Namen, keine Erinnerung habe. Dann die alte Gomolka, eine schmächtige, fast magere Frau mit ebensolch einem Haarknoten wie der von meiner Oma, nur in Grau und schließlich Dorle von gegenüber, eine schwergewichtige Matrone, bei der ich mich immer wunderte, wie sie die drei Treppen zu ihrer Dachgeschosswohnung in der Bahnhofstraße Nummer 40 bewältigen konnte. Dorle hat sich später einen gut situierten Witwer aus dem Westen geangelt und ist zu ihm nach Wiesbaden gezogen. Nach zwei, drei Kartengrüßen brach die Verbindung ab. Wir hörten nie wieder von ihr. Die zwei anderen Frauen sind irgendwann gestorben. Sie lebten allein. Ach, die Stelzner Marie gab es auch noch, eine Verwandte von uns, wobei ich den Verwandtschaftsgrad nicht mehr weiß und wahrscheinlich auch nie gewusst habe. Sie musste irgendetwas mit Onkel Lothar und Tante Ilse zu tun gehabt haben, die nicht wirklich Onkel und Tante von mir waren, denn der Lothar war der Cousin meiner Mama.

Wie auch immer, die Stelzner Marie wohnte in der Robert-Blum-Straße im Parterre. Ich musste auf meinem Schulweg täglich zweimal an ihrem Haus vorbei. Die Tante schaute den lieben langen Tag aus dem Fenster und sprach mich stets an, wenn ich vorbei lief. Manchmal hatte sie eine Besorgung zu machen, meist jedoch wollte sie nur ein paar Worte loswerden. Mir war das äußerst lästig. Lieber ging ich einen Umweg, wenn ich ihren Kopf von Weitem sah, als mich mit ihr zu unterhalten. Der Umweg führte über den Bachweg oder die Liebenaustraße, wo Frosch, ein Schulfreund, wohnte, bis zur Kopernikusstraße und dann die Spiegelstraße wieder runter.

Als die Tante Marie gestorben war, fiel auf uns das Los, ihre Wohnung auszuräumen und besenrein zu übergeben, eine Heidenarbeit. Für die meisten Möbel und sonstigen Gegenstände, die wir auf den Müll warfen, würden man heute auf Floh- oder Trödelmärkten ordentliche Preise erzielen.

Über die Kopernikusstraße führte eine Eisenbahnbrücke, über die der Zug in Richtung Glauchau donnerte. An der Brücke stand ein Kiosk. Darin stand Frau Kornhäusel und verkaufte die herrlichste Brühe, die ich je in meinem Leben genossen habe. Leider hatte ich nicht oft zwanzig Pfennig übrig, aber wenn das der Fall war, holte ich mir dort eine Tasse Brühe, dazu eine Semmel. Die Semmel in die heiße Brühe tunken und abbeißen, dass der Rest der Brühe von der Semmel wieder in die Tasse tropfte, das war das Größte. Es war fast so gut wie Kakao mit Buttersemmel, was es manchmal Samstagmittag gab, weil es erstens schnell ging und auch von meiner Schwester zubereitet werden konnte, und weil es zweitens ein lecker Gericht war, das mir, wie die Brühe, im Gedächtnis geblieben ist.

Wir Kinder hatten am letzten Tag des Jahres ein paar Wunderkerzen und jeder eine Schachtel Knallerbsen zur Verfügung. Damit vergnügten wir uns. Großes Feuerwerk wurde in jedem Jahr von Witzgers, die schräg gegenüber wohnten, veranstaltet. Deren Mengen an Knallern und Raketen reichte für die gesamte Nachbarschaft mit.

An einem Silvestertag ging es auch bei uns recht turbulent zu. Dabei war ich der Hauptakteur.

Ich war zehn, elf oder zwölf Jahre alt, vielleicht aber auch erst neun. Die Damenrunde saß fröhlich plaudernd im Wohnzimmer. Mein Vater war eben nach Hause gekommen und betrieb Körperpflege. Mir war langweilig. Also nahm ich eine Kerze, stellte sie auf einen kleinen Teller und den Teller auf das Fensterbrett des Schlafzimmerfensters. Die Kerze zündete ich an und vertrieb mir die Zeit, indem ich kleine Papierstückchen an der Kerzenflamme in Brand setzte, sie aus dem Fenster segeln ließ und ihnen hinterher sah, wie sie zur Straße hinunter taumelten. Dann drehte ich mir aus einem Stück Papier eine Rolle, brannte diese an einem Ende an und sog durch die Röhre den beißenden Rauch in meine Lunge. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite blieben Leute stehen, riefen zu mir herauf und winkten aufgeregt. Ich rief zurück und winkte auch. Darauf brüllten die Leute lauter und fuchtelten wild mit ihren Armen in der Luft herum. Was wollten die nur von mir? Schließlich drehte ich mich um und sah die Gardinen in Flammen. Ein Versuch, das Feuer auszupusten, brachte den gegenteiligen Erfolg. In meiner Not stieß ich die Tür zur Wohnstube auf und schrie den alten Damen „Feuer! Es brennt!“ in ihre Gesichter. Im nächsten Augenblick war mein Vater ran, riss die Gardine von der Stange und trat das Feuer aus. Er sah lustig aus, mit halb rasiertem Gesicht und gelber, blutstillender Watte im fertigen Teil. Mir war allerdings nicht nach Lachen zumute.

Vater räumte die verkohlten Reste weg und Omas Freundinnen bestätigten einander, wie schrecklich alles hätte werden können. Zwischendurch klingelte es an der Wohnungstür. Das waren die Leute von der Straße, die uns mitteilten, dass es bei uns brenne.

Und dann gab es so was von Dresche, dass mir Hören und Sehen verging. Zwar war ich Papas Goldsohn, er ließ auch sehr viel durchgehen, aber diesmal hatte ich mir zu viel geleistet.

Als alles vorbei war, trudelte meine Schwester ein. Natürlich entsetzte sie sich gehörig. Sie war Post zum Kasten bringen gewesen (an ihre sowjetische Brieffreundin Olga Kalaschnikowa) und hatte somit Glück, denn ich hätte sicher einen Weg gefunden, ihr den Brand in die Schuhe zu schieben. Dann kam Mutti von der Arbeit, und es gab die zweite Wucht. Die fiel aber nicht so intensiv aus, denn mein Hintern war bereits weichgeklopft, und ich brüllte wie am Spieß. Sie hielt inne und schickte mich ohne Abendbrot ins Bett. Dabei war es noch nicht einmal sechs Uhr abends. Später besuchte mich meine Schwester und führte die bereits beschriebenen Wunderkerzenspiele vor. Sie bot mir Kartoffelsalat gegen meinen Hunger an, wohl wissend, dass ich diesen zutiefst verabscheute.

Eine Szene des ganzen Vorfalls sei noch erwähnt, weil sie trotz aller Dramatik einer gewissen Komik nicht entbehrte und mich im Nachhinein schmunzeln lässt.

Das Feuer ist ausgetreten, mein Vater steht vor dem kläglichen Rest ehemaliger Gardinen. Das Entsetzen über ein mögliches, zum Glück abgewendetes, Szenario macht sich bei allen Anwesenden breit. Da kommt die alte Gomolka angewatschelt, mit einem gefüllten Wasserkessel in der Hand, so einen mit langer, gebogener Tülle und reicht ihn meinem Vater mit den Worten:

„Hier Herbert, hier!“

Die Bahnhofstraße präsentierte sich, wie die gesamte Stadt, von Industrie und Bergbau geprägt. Die Steinkohlenschächte „Martin Hoop“ I – IV und die Kokerei waren voll in Betrieb. Es kam nicht selten vor, dass am Morgen fette Rußflocken auf den Fensterbrettern lagen. Wenn man sich einen Krümel aus dem Auge wischte, gab es dafür den passenden Ausspruch:

„Mir ist ein Brikett ins Auge geflogen.“

Es rauchten die Schornsteine vom Sachsenringwerk, der Zwickauer Maschinenfabrik, der Kammgarnspinnerei, dem VEB Grubenlampe und zahlreicher anderer Betriebe.

Die meisten Betriebe waren VEBs (Volkseigener Betrieb), als zweithäufigste Eigentumsform gab es die Genossenschaften (PGH, LPG, Konsum) und letztlich noch einige wenige Privatbetriebe.

Die Luft war schwer von Industrieabgasen und im Winter kaum zu atmen, weil dazu noch aus den Schornsteinen der Wohnhäuser schwefelhaltiger Rauch quoll. Die Häuser waren alt, schmutzig und sanierungsbedürftig, damals schon. Der Zustand der Bausubstanz zum Zeitpunkt der politischen Wende, dreißig Jahre später, muss erschreckend gewesen sein. Da ich Anfang der siebziger Jahre meine Heimatstadt verlassen habe, ist mir der traurige Anblick, den die Bahnhofsvorstadt bei einem Besuch irgendwann in den Achtzigern bot, noch gut in Erinnerung.

Als Kind sah man die Sache locker. Es war so und fertig. Die Wohnumstände waren einfach bis primitiv, teilweise sogar richtig schlimm. Wer es erzählt bekommt, hört es sich an und nimmt es mit einem erstaunten „Oh!“ zur Kenntnis. Doch das ist nichts gegen die Entdeckungen in der eigenen Vergangenheit, die ich beim Schreiben machen kann.

Auf alten Fotos aus der Zeit um 1900 ist die Bahnhofstraße als repräsentative Prachtstraße zu sehen, mit schönen, alten Bäumen und soliden Häusern. Dem Betrachter weht ein Hauch Romantik und Nostalgie entgegen.

Die Bäume wurden älter, die Häuser auch. Während die Bäume jedoch gepflegt und gegebenenfalls ersetzt wurden, tat sich bei den Häusern wenig. In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war dies auch nicht notwendig, in der zweiten Hälfte nicht möglich. Der Zahn der Zeit wurde vom Krieg unterstützt. Während der Nachkriegszeit war überleben wichtig, dann fehlte schlicht und einfach das Geld. Von den paar Mark Miete konnte kein Hausbesitzer seine Hütte instand halten.

Das Haus, in dem wir wohnten, war irgendwann Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts erbaut worden, vielleicht auch früher. Wir hatten im zweiten Stock eine Vier–Raum–Wohnung mit Küche, ohne Bad, mit zwei Kellern, einer Bodenkammer und einem Plumpsklo, wir sagten Abort dazu und mein Vater Abtritt, mit zwei Kabinen, auf das wir ungern gingen, weil es im Sommer eine Fliegenbrutstätte war und im Winter die Gefahr bestand, bei einem etwas längeren Besuch anzufrieren. Ein Badezimmer wurde uns erst spendiert, nachdem der Sohn des Hausbesitzers sein Zimmer geräumt hatte, welches sich auf unserer Ebene befand und von unserem Vorsaal aus zu erreichen war.

Der Hauseigentümer war uns, wie auch alle anderen Mitglieder seiner Familie, in höchstem Maße unsympathisch. Aber das sind Vermieter, glaube ich, immer. Das ist bei solch gegensätzlichen Interessen auch logisch. Der Mieter möchte eine schöne große Wohnung mit viel Komfort und einer niedrigen Miete, der Vermieter hingegen will viel Geld und nichts dafür tun. Wir haben manches Mal Schabernack mit den „Ziehanks“, wie die Familie hieß, getrieben. So hat meine Schwester oft und gern, auch wenn sie dies bis heute vehement bestreitet, den Spiegel der Hauswirtsfamilie bespuckt. Klingelrutschen war auch sehr beliebt, nicht nur beim Hauswirt. Wir schraubten die Glühlampe im dunklen Treppenhaus locker, verstreuten Steinchen auf den Treppenstufen, ließen absichtlich die Aborttüren offen und guckten durch die Schlüssellöcher. Einmal hat meine Schwester Stecknadeln ins Wohlfühlsofa auf dem Flur der Ziehanks gesteckt, mit der Spitze nach oben. Das gab richtigen Ärger.

Bevor wir das Badezimmer bekamen, mussten wir uns in der Küche am Ausguss oder in einer Schüssel am Küchentisch waschen. Völlig klar, dass die Körperpflege nicht übermäßig in die Länge gezogen wurde.

Einmal in der Woche war Badetag. Der fand ebenfalls in der Küche statt. Vater holte die große Zinkwanne aus dem Waschhaus und einen ebensolch riesigen Topf, der mit Wasser gefüllt auf den Küchenofen gesetzt wurde. Dazu kamen alle größeren Töpfe und Kessel, die der Haushalt hergab. Im Herd wurde eingeheizt, was das Zeug hielt.

Zuerst kamen wir Kinder an die Reihe. Anfangs gemeinsam, als die Wanne zu eng wurde nacheinander, wobei sich meine Schwester immer vorzudrängeln wusste, damit sie das saubere Wasser bekam, auf dem noch schöner Schaum schwamm.

Nach uns badete Mutter. Vater war der letzte Freischwimmer. Alle Mann in einer Wannenfüllung, versteht sich. Nur heißes Wasser wurde ab und zu nachgegossen. Im Sommer war das Baden einfacher, denn es fand in der Zinkwanne auf dem Hof statt.

Waschtag war auch regelmäßig, nur nicht so oft wie Badetag. Die Sachen wurden länger als einen Tag getragen, meist die ganze Woche. Mutter rief mir manches Mal hinterher, wenn ich zum Spielen die Treppe runter sauste, ich solle mich „ni so dreggsch“ machen. Eine ziemlich überflüssige Anordnung, wie sie wissen musste, denn meine diesbezüglichen Versuche waren nie von Erfolg gekrönt.

Um dem ständigen Klamotten Waschen wenigstens teilweise zu entgehen, bekam ich eines Tages eine schweinslederne Sepplhose, die im Laufe der Zeit glänzend schwarz wurde. Ein feines Teil. Ich wischte fleißig meine Dreckhände daran ab.

Jahre vor der Krachledernen, zu der natürlich ein zünftiger Uller gehörte, trug ich eine kurze, blaue Stoffhose mit Trägern über Kreuz, darunter ein Leibchen mit vier Strumpfhaltern, an denen die Strümpfe aufgehängt wurden. Weil diese beim Waschen jedesmal ein Stückchen ihrer Länge einbüßten, sah man bald am zarten Knabenbein einen Streifen rosaroten Fleisches, was als besonders reizvoll zu gelten schien.

Vater heizte am Sonntag noch vor dem Frühstück den Ofen in der Waschküche an. Bald schon blubberte das Wasser im großen Kessel. Da drinnen kochte die Bettwäsche und andere, einhundert Grad vertragende Sachen. War die Wäsche fertig, fischte meine Mutter die dampfenden Wäschestücke mit einem paddelähnlichen Gegenstand aus dem Kessel und spülte sie in diversen Wannen und Bottichen seifefrei. Anschließend drehte mein Vater die einzelnen Teile durch die Wringmaschine. Später konnte ich dies übernehmen. Nach dem Kochen, Spülen, Wringen folgte das Aufhängen, Abhängen, Plätten und Weglegen. Natürlich wollte die Familie zwischendurch auch noch etwas essen. Also spute dich, Mutter.

Nach der Kochwäsche landeten die dunklen Sachen im nun abgekühlten Seifenwasser, das ausgenutzt werden musste.

War schönes Wetter, konnten die Betten abends wieder bezogen werden. Anderenfalls schliefen wir eine Nacht ohne Bettbezug „im Inlett“. War auch nicht schlecht.

Lag ich im Bett und konnte nicht einschlafen, lauschte ich auf die Geräusche von nebenan, die beruhigend ins Schlafzimmer drangen. Radiomusik, die Stimmen der Eltern, das Absetzen des Bügeleisens – all das empfand ich als harmonisch und fühlte mich in solchen Momenten besonders geborgen.

Gern begleitete ich Mutter zur Wäschemangel in die Robert-Blum-Straße unweit der Kneipe „Zum weißen Lamm“.

In einem schwach beleuchteten Raum rumpelte der Mangelkasten auf gut bestückten Wäscherollen wie ein hölzernes Ungetüm knarrend und quietschend hin und her, Wackersteine in seinem Inneren verliehen ihm das nötige Gewicht, um am Ende der Mangelei makellos glatte Wäsche abwickeln zu können, vorausgesetzt, man hatte sie ordentlich aufgewickelt.

Meine Mutter war mit schier unerschöpflicher Energie gesegnet. Ich sehe sie noch vor mir, mit schwarzer Gummischürze, ebensolchen Stiefeln und einem bunten Tuch auf dem Kopf und kann mir lebhaft vorstellen, dass sie nach einem Waschtag todmüde ins Bett gefallen ist, um am nächsten Morgen wieder in die sechs Tage Arbeitswoche zu starten.

Da es in der gesamten Wohnung nur einfache Fenster gab, zierten im Winter im Schlafzimmer wundervolle Eisblumen die Scheiben. Manchmal waren die Fenster bis oben zugefroren, und an den Wänden schimmerten Eiskristalle. Das Doppelbett meiner Eltern stand an einer Wand, daneben am Fenster das Bett meiner Schwester, und quer vor dem Bett meiner Eltern meine Schlafgelegenheit. In der gegenüber liegenden Ecke stand ein Emailleeimer mit Deckel, der morgens entleert wurde, falls nachts jemandem ein dringendes Bedürfnis angekommen war.

Mir ist kein Haus in der Bahnhofstraße bekannt, in dem es Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre ein WC gegeben hätte. Allerdings verkehrten wir auch nicht in „Besseren Kreisen“. Wenn ich es recht bedenke, waren wir noch ziemlich gut dran. Beim Hanisch Fritz im Haus befanden sich die entsprechenden Örtlichkeiten auf dem Hof hinter Lattenverschlägen. Da kam Freude auf! Vor allem im Winter, wenn man im zweiten Stock wohnte.

In regelmäßigen Abständen kamen Fahrzeuge der ZWAG (Zwickauer Abfuhr Gesellschaft). Die Männer legten ihre grauen, geriffelten Rohre aus und pumpten die Jauchegruben leer. Dann wehte der „Duft der großen, weiten Welt“ durchs Viertel.

Eine ebenso wenig ernst gemeinte wie beliebte Antwort auf die von Erwachsenen gern und oft gestellte Frage:

„Was willst du denn einmal werden?“ war:

„ZWAG-Tieftaucher!“ – Ups!

Treppe und Vorsaal unserer Wohnung hatten einen roten Steinholzfußboden, der am Wochenende mit der Bohnerbürste gewienert wurde. Die Bohnerbürste war ein vielleicht A4 großes, schweres Eisenteil mit harten Borsten unten dran und oben einer Führung zur Aufnahme des Kugelgelenks am langen Stiel.

Blank geputzt werden mit Lappen und Sidolin mussten auch die zahlreichen Messingtürklinken, Schlossblenden und der Wasserhahn über dem Ausguss in der Küche. Solche wertvollen Tätigkeiten fielen mir zu. Als ich etwas älter und kräftiger wurde, durfte ich den ellenlangen Kokosläufer im Flur zusammenrollen, zwei Treppen hinunter schleppen, über der Teppichstange ausklopfen und die zwei Treppen wieder hochschleppen, um nach dem vorgenannten Wienern (Fegen inklusive) den Läufer wieder auszurollen.

Unser Boden war über eine spärlich beleuchtete, ausgetretene Holztreppe zu erreichen. Er mutete immer etwas unheimlich an, denn hinter den verschlossenen Lattenverschlägen, auch Bodenkammern genannt, lauerte vielleicht ETWAS. Ganz sicher lauerte ES dort, lauerte auf mich. Dennoch ging ich oft nach oben, denn hinten am Giebel waren über eine Holzleiter die Dachluken zu erreichen, aus denen ich gern meinen neugierigen Kopf steckte. Später, mit vierzehn, fünfzehn vielleicht, trieb mich eben diese Neugier dazu, meinen Körper aus einer der Luken auf das steile Spitzdach zu schwingen, die Steigeisen bis ganz nach oben zu klettern und mich auf das Brett zu setzen, welches dem Essenkehrer zur nötigen Standfestigkeit bei seiner Arbeit verhalf.

Die Aussicht belohnte den Kletterer für seinen Wagemut, denn die Luft war relativ klar.

In Richtung Innenstadt schweifte mein Blick über die Bahnhofsvorstadt mit der Lutherkirche, bis zum Dom Sankt Marien und von dort auf den Brückenberg. Linkerhand ragten von fern die Türme der Katharienkirche und der Marienkirche aus dem grauen Häusermeer. Auf der rechten Seite, hinter dem Grün der Schwanenteichanlage, spuckten dicke Schornsteine schmutzigen Qualm in die Luft.

Ich ließ die Beine baumeln und freute mich des Lebens.

Wie lange ich dort saß, weiß ich nicht mehr, aber die Erinnerung daran ist noch frisch und gehört zu den Erlebnissen, die ich nicht missen möchte, auch wenn es hinterher eine gehörige Strafpredigt gab, denn es hatte mich bei meinem Ausflug jemand gesehen und verpetzt.

Geh’ mal in den Keller und hol’ ein Glas Eingemachtes hoch!

Diese Worte, von meiner Mutter am Sonntag kurz vor der Mittagsmahlzeit ausgesprochen, riefen bei mir größtes Entsetzen hervor. Ging ich auf den Boden noch relativ mutig, so stieg ich in den Keller nur unter Aufbietung aller Reserven meiner Willenskraft. Da half keine dringende Notdurft, keine vorgeschobenen Hausaufgaben - ich musste gehen. Den grauen Hohlschlüssel für das alte Vorhängeschloss vom Haken nehmend, ergab ich mich meinem Schicksal.

Nun war es so weit!

Dieses Mal würde ich sicher nicht wiederkommen, weil das grausige ETWAS, das unten im Keller hauste, mich ganz bestimmt erwischte. Sich selbst anklagend würde meine Mutter später heiße Tränen weinen und immer wieder sagen:

„Ach, hätten wir ihn doch nie in den Keller geschickt.“

Aber dann wäre es unwiderruflich zu spät.

Mit solch düsteren Gedanken beschäftigt, tappten meine Beine, mit jeder Stufe langsamer werdend, die Treppen vom zweiten Stock ins Erdgeschoss des alten Mietshauses hinunter. Durch ein schmales, über dem Hoftor angebrachtes Fenster fiel spärliches Tageslicht auf den ewig staubigen Steinfußboden des Durchganges von der Straße zum Hof.

Da war sie, die Kellertür!

Mein Herz rutschte mir tief in die Hosen. Die halb verrostete, eiserne Klinke schien sich in meine Hand zu brennen. Ich musste kräftig ziehen, die Tür klemmte. Schließlich schwang sie auf. Modriger Kellergeruch schlug mir entgegen. Mein Herz klopfte schneller. Um nichts in der Welt wollte ich die ausgetretenen, schmutzigen Steinstufen hinuntersteigen. Allein: Sollte ich meinen Eltern und meiner älteren Schwester gegenüber zugeben, dass ich Angst hatte.

Niemals!

Meine Schwester hätte umgehend dafür gesorgt, dass meine Freunde von dieser Tatsache erfahren würden, was einem sozialen Selbstmord gleichgekommen wäre.