Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Am Grab seines Bruders begegnet Christian dessen Frau Karoline, die in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg seine Geliebte war. Vieles liegt im Dunkel der Erinnerung, und Christian versucht, sich das längst vergessene – oder verdrängte? – Geschehen zu vergegenwärtigen. Damals: Karoline geht noch zur Schule, als Christian sie in einer kleinen Stadt an der Odermündung kennenlernt. Er selbst lebt schon seit einiger Zeit in Berlin, wo er in linken intellektuellen Kreisen verkehrt, mit denen er den Glauben an eine bessere, kommunistische Zukunft teilt. Karoline ist fasziniert und folgt ihm in die Reichshauptstadt. Statt der sozialistischen Revolution kommen aber die Nazis, und das junge Paar flieht nach Paris. Dort stellt sich den beiden – und ihren Freunden – bald die Frage: Im Exil bleiben oder zurückkehren? Und so trennen sich ihre Wege… »Am Beispiel seiner Romanfigur stellt Richter die Frage nach der Identität eines Menschen über Jahrzehnte hinaus. Sein Roman nimmt durch prätentionslose Nachdenklichkeit für sich ein.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mit einem Nachwort von Hans Mayer

Die erste deutsche Ausgabe erschien 1982 im Nymphenburger Verlag in München.

E-Book-Ausgabe 2017

Mit freundlicher Genehmigung:

© Hans-Werner-Richter Stiftung, Bansin

© für das Nachwort: Nachlaß Hans Mayer, Köln

© 2006 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin

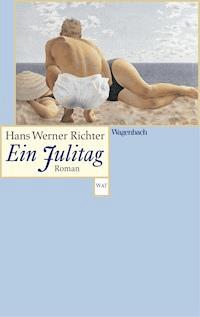

Covergestaltung Julie August unter Verwendung des Bildes Couple On Beach (1957) von Alex Colville © National Gallery of Canada, Ottawa, purchased 1959. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.

Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.

ISBN: 978 3 8031 4220 7

Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2543 9

http://www.wagenbach.de/

DIE FRIEDHOFSKAPELLE IST DICHT BESETZT, er kennt fast niemanden. Es sind fremde Gesichter, es sind Schweden, die hinter ihm sitzen. Er hat jedem die Hand gegeben, draußen vor der Kapelle, einige ihrer Frauen haben geweint, nun sitzen sie hinter ihm, still, in sich gekehrt, sie müssen seinen Bruder sehr geschätzt, vielleicht geliebt haben, er weiß es nicht.

Alles kommt ihm fremd vor, die moderne Kapelle mit ihren Wandmalereien, alles ein wenig nordisch, nur die einsetzende Barockmusik steht im Gegensatz dazu, italienische Barockmusik. Vielleicht hat sie sich sein Bruder vor seinem Tod gewünscht. In Gedanken sucht er nach dem Namen des Komponisten, er fällt ihm nicht ein. Der Sarg, der drei Meter entfernt vor ihm steht, ist aus hellem Fichtenholz, weiß, gelblich, glatt, die geschnitzten Griffe fallen ihm auf, alles wirkt leicht schwebend auf ihn, als würde sich der Sarg jeden Augenblick erheben, um davonzufliegen, dem Ostseehimmel entgegen.

Das Leben seines Bruders ist immer verbunden gewesen mit dieser Landschaft, mit diesem Meer, mit diesem Himmel. Es hatte sich nur von Süden nach Norden bewegt, von der einen Küste zur anderen, vom eigenen Land in ein fremdes, nur das Meer war geblieben. Nun liegt er hier, in dem Fichtenholzsarg, am Ende seines Weges.

Die Barockmusik berührt auch ihn. Nein, er, Christian Wahl, will nicht trauern, den Tränen nicht nachgeben, die dicht unter der Oberfläche warten, er glaubt den Tod als etwas Selbstverständliches annehmen zu dürfen, ein Ende, das einfach gegeben ist für jedermann. Er will sich nicht erinnern, aber die Bilder der Vergangenheit kommen und gehen: flüchtige Bilder, Farbtupfer mit wenig Farbe, Markierungen eines langen Weges.

Da sind die letzten Jahre der Weimarer Republik, und er, sein Bruder, das Nesthäkchen, vierzehn, fünfzehn Jahre alt, einer, der zu jung ist und doch teilnehmen will an den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit, der hinter ihm hergelaufen ist bei Versammlungen, Demonstrationen, gewalttätigen Auseinandersetzungen: »Nimm mich doch mit, nimm mich doch mit.« Da ist seine Flucht nach Schweden, zwanzig Jahre später, aus der Deutschen Demokratischen Republik. Noch jetzt sieht er ihn vor sich, seinen jüngsten Bruder, wie er das Ruderboot in der beginnenden Dämmerung besteigt, um zu einem Fischkutter hinauszufahren, der ihn in der Nacht über das Meer illegal nach Schweden bringen soll: Bilder, die sich ineinanderschieben, verschachteln, auftauchen und verschwinden.

Sein Bruder hatte ihn Chris genannt, er hört es wieder, dieses schüchterne, etwas ironische ›Chris‹. Es kommt ihm vor, als spreche es jemand aus, der hinter ihm steht in dieser nordischen Kapelle. Nun kommt es doch näher, das Gefühl, jemanden verloren zu haben, der ihm sehr nahe gestanden hat, der nicht wiederkommen, dem er niemals mehr begegnen würde.

Er sieht auf die Blumen, die rechts und links neben dem Fichtenholzsarg liegen, Blumen, die in allen Farben leuchten, und sein Blick gleitet von dem Sarg weg zu dem Gesicht der Frau hin, die neben ihm sitzt. Er kann es nur im Profil sehen, die leicht gebogene Nase, die Augenwinkel, die Stirn, den Haaransatz. Sie scheint gefaßt zu sein, gefaßter als er es erwartet hat. Vielleicht beherrscht sie sich nur, beherrscht sich, um den anderen, den trauernden Gästen nicht zu zeigen, wie sehr der Tod ihres Mannes sie bewegt, wie groß und unersetzbar sein Verlust für sie ist.

Sein Bruder hatte sie Christine genannt, obwohl dies nicht ihr wirklicher Name ist, vielleicht hatte er sie so genannt, um sie von ihrer Jugend, ihrer Vergangenheit abzuheben, vielleicht aber auch in Anlehnung an seinen Namen, Christian, er weiß es nicht genau, es ist nur eine Vermutung.

Es war doch mehr, was ihn mit seinem Bruder verbunden hatte, als nur die Familie, die Kindheit, die Jugend, er spürt es in diesem Augenblick stärker als in den letzten Jahren und Jahrzehnten. So viel hatte sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dazwischengeschoben, das Leben in ungleichen Staaten, in verschiedenen Völkern. Sein Bruder war Schwede geworden, aus Verzweiflung an seinem eigenen Land, vielleicht aber auch dieser Frau wegen, die neben ihm sitzt, etwas starr, ohne sich zu rühren, immer mit dem Blick auf den Fichtenholzsarg, auf die Blumen und auf den Altar dahinter. War er nicht gekommen, um sie zu trösten, ihr ein wenig über den Tod seines Bruders, ihres Mannes, hinwegzuhelfen?

Das einsetzende Violinsolo bewegt ihn stärker als er es will, nein, er will nicht einer uferlosen Trauer verfallen, und er legt seine rechte Hand auf die Hand der Frau, die neben ihm sitzt, seiner Schwägerin, der Frau seines Bruders. Es ist wie eine Berührung über die Jahre hinweg, über die Zeiten. Ihre Hand gibt kein Zeichen des Erkennens zurück, sie wirkt auf ihn wie teilnahmslos, kalt, unbewegt.

Das Violinsolo verklingt, ein kurzes Räuspern setzt ein, dann beklemmende Stille, der schwedische Pastor kommt nach vorn, steigt zum Altar hinauf und beginnt zu sprechen, schwedisch. Christian versteht nicht, was er sagt, nichts von dem, was er von und zu seinem toten Bruder spricht. Es fällt ihm wieder auf, wie karg alles ist, fast ohne Feierlichkeit, er empfindet es angenehm, die Gesten des Pastors, seine Gestalt, seine Art sich zu geben, sie sind ihm fremd und vertraut zugleich, nichts erinnert ihn an ähnliche Vorgänge in seinem eigenen Land. Er ist empfindlich für falsche Töne, für feierliche Worte. Hier sind sie es nicht, er glaubt es zu spüren, obwohl er nichts versteht.

Der Pastor wiederholt seine Predigt, jetzt in seiner Sprache, in Deutsch, fast fehlerlos. Es kommt ihm vor, als spreche er ausschließlich zu ihm, Christian, dem älteren Bruder des Toten. Er versucht sich den Worten zu entziehen, der schwedische Pastor braucht ihm nicht zu sagen, was er empfindet, für einen Augenblick sieht er sich selbst in einem Leerlauf der Gefühle. Nichts scheint ihm mehr Kontakt mit der Wirklichkeit zu haben, weder der Sarg vor ihm, noch die Frau neben ihm, noch seine eigenen Empfindungen.

Alles kommt ihm jetzt wieder schwebend vor, losgelöst, ein ästhetischer Vorgang, hell, luftig, eher fröhlich als traurig. Er sieht zu den Wandmalereien der kleinen Kapelle hin, religiöse Vorgänge gewiß, aber ihre Farben wirken heiter auf ihn, Bekenntnisse zum Leben, nicht zum Tod, zur Vergänglichkeit. Die Trauernden erheben sich zum Gebet, das der Pastor vorspricht, wieder auf schwedisch. Er kann nicht mitsprechen, hätte es wohl auch nicht in seiner eigenen Sprache getan, es ist lange her, daß er zum letzten Mal gebetet hat, eine Ewigkeit, seine Erinnerungen reichen bis in die Kindheit zurück. Jetzt steht er hier, vor den trauernden Freunden seines Bruders, neben dessen Frau, mit gefalteten Händen.

Die Gemeinde setzt sich, der Pastor segnet den Sarg, wieder erklingt Barockmusik, jetzt offensichtlich von einem anderen Komponisten. Christian kann es nicht unterscheiden. Vier Männer stehen plötzlich neben dem Sarg, junge Männer, zwei rechts, zwei links, sie sind gekleidet, als hätten sie sich für ein Fest zurechtgemacht, schwarze Anzüge, smokingähnlich, schwarze Fliegen auf weißen Hemden. Sie sind, so kommt es ihm vor, aus dem Boden emporgestiegen. Einige Minuten stehen sie regungslos da, schweigend, anscheinend ehrfürchtig vor der Allmacht des Todes, dann verbeugen sie sich, gleichmäßig, eine gekonnte Verbeugung zu dem Sarg hin, vor dem Toten. Wieder hat Christian den Eindruck, der Tod seines Bruders sei etwas Helles, Fröhliches, nichts Tragisches, das Heitere überwiegt, ein heiterer Ernst statt auswegsloser Trauer.

Die vier Männer vor ihm nehmen den Sarg auf. Es geschieht alles ohne Hast, ohne Anstrengung, sie heben ihn auf ihre Schultern und tragen ihn hinaus. Draußen setzen sie ihn auf die Rampe eines weißen Autos, anscheinend der Friedhofswagen, dann treten sie zwei Schritte zurück, wiederholen ihre Verbeugung und gehen langsam neben dem anfahrenden Wagen her.

Christian geht neben der Frau seines Bruders, er hält ihre Hand, ihre Augen sind trocken, sie weint nicht. Er möchte sie trösten, ein Wort, ein paar Sätze, es fällt ihm nichts ein, alles erscheint ihm zu banal. Er versucht »Christine« zu sagen, mehr zu flüstern als wirklich auszusprechen, es gelingt ihm nicht. Es ist der Name, den sein Bruder ihr gegeben hat, er selbst hat sie nie so genannt.

Der Weg ist mit Kies bestreut, er empfindet es anstrengend, fast mühselig, ihn zu gehen. Die Hitze macht ihm zu schaffen, er spürt den Schweiß auf seiner Stirn, es ist Ende Juli, der Himmel über ihm ist hoch, ein nordischer Himmel, ein paar Windwolken stehen über dem Horizont, und die halbhohen Bäume rechts und links neben dem Weg biegen sich leicht in ihren Spitzen. Der Wind, ein Sommerwind, ein Hitzewind, kommt vom Meer herüber, es muß ein Südostwind sein. Christian denkt es so: ein Südostwind. Er sieht keine Gräber hinter den Bäumen, keinen Friedhof, nur weite grüne Wiesen, umrahmt von jungen, noch nicht ausgewachsenen Bäumen, Erlen vielleicht, und hin und wieder Birken.

Schweigend gehen sie hinter dem Wagen her, der den Sarg trägt, hinter ihnen ein paar Verwandte, und dann, dicht gedrängt, die schwedischen Freunde seines Bruders.

Es ist ein langer Weg, die Minuten vergehen, zehn Minuten, fünfzehn, noch immer hat der Wagen sein Ziel nicht erreicht. Endlich biegt er links in einen schmalen Weg ein und bleibt stehen. Christian sieht eine Wiese vor sich, sie ist so groß, daß die Bäume, die sie abgrenzen, schon kleiner erscheinen als jene, die unmittelbar am Weg stehen. Das Gras der Wiese ist dunkelgrün. Es sticht sich mit dem Blau des Himmels. Nein, hier kann der Beerdigungsplatz nicht sein. Es gibt keine Gräber, keine aufgeworfenen Hügel, nichts, was auf einen Friedhof hinweist. Die Wiese ist leer, eine einzige große Grasfläche, einem englischen Rasen von riesigem Ausmaß gleich.

Doch der Friedhofswagen bleibt stehen, und der Pastor, der vor ihnen gegangen ist, lädt sie mit einer Geste ein, ihm zu folgen. Sie gehen hinter ihm her durch eine Lücke in der niedrigen Hecke, die mit den halbhohen Bäumen abgrenzt, der Pastor voran und dann Christian, der seine Schwägerin immer noch an der Hand hat. Erst nach ein paar Schritten sieht er die Gruft, ein rechteckiges Loch, als sei es in den Rasen gestochen, aber es gibt keine aufgeworfene Erde. Nach wenigen Minuten stehen alle Trauernden um die Gruft herum, etwa zehn Schritte davon entfernt.

Christian sieht zu dem Friedhofswagen hinüber. Jetzt verbeugen sich die vier jungen Männer wieder vor dem Sarg und tragen ihn auf die Wiese. Alles geht sehr still vor sich, fast ohne Geräusche. Bald ist der Fichtenholzsarg über dem rechteckigen Loch auf zwei Bohlen gestellt, die Christian nicht sehen kann. Auch jetzt, im hellen, leicht grellen Tageslicht, sehen die vier Männer aus, als hätten sie sich zu einem Fest angezogen. Alles wirkt auf Christian wie ein Puppenspiel. Die vier Männer treten zurück, wieder folgt die gleichmäßige Verbeugung zu dem Sarg hin, dann ziehen sie die Bohlen weg und lassen den Sarg in die Gruft hinunter.

Christian sieht ihnen zu, als sei er nicht beteiligt. Ihre marionettenhaften Bewegungen, ihre artigen Verbeugungen, einstudiert, wahrscheinlich täglich praktiziert, wirken auf ihn festlich heiter, wie alles, was bis jetzt geschehen ist. Er empfindet keine Trauer, aber auch keine Leere, er weiß nicht genau, was ihn bewegt, vielleicht ist es die Landschaft, der sonnige, helle, heiße Tag, der hohe Himmel, die weite Wiese vor ihm, der leichte Südostwind. Für einen Augenblick wünscht er sich, alle Beteiligten trügen helle, leichte Kleider, sommerlich, fröhlich, vielleicht wäre das seinem Bruder viel gerechter geworden.

Ja, er hat ihn geliebt, seinen jüngsten Bruder, dessen Leben so anders verlaufen war als das seine, und doch geprägt von den gleichen Zeitereignissen, den Umbrüchen und Kriegen, den Niederlagen und den seltenen persönlichen kleinen Erfolgen. Doch die Bilder seiner Erinnerungen sind verblaßt, die Bilder der Kindheit, der Jugend, der gemeinsamen Erlebnisse. Nein, er will sich nicht erinnern, nicht jetzt, nicht hier. Er hört den schwedischen Pastor sprechen, es sind nur wenige Worte, eine kurze Predigt, wieder von der gleichen Kargheit wie vorher in der Kapelle. Die Frau seines Bruders geht nach vorn, bis dicht an den Rand der Gruft, sie ist, er spürt es, jetzt ganz mit sich allein, zurückgeworfen in ein einsames Leben, es gibt niemanden mehr, für den sie noch da sein kann, und niemanden, der sie wirklich trösten könnte. Auch er ist es nicht, kann es nicht sein, nicht in diesem Augenblick. Stärker als sonst empfindet er die menschliche Begrenzung, den Mangel an eigenen Möglichkeiten: Jeder ist mit sich allein, sein ganzes Leben lang. Der Gedanke kommt ihm trivial vor, er möchte ihn verwerfen, ihn loswerden, aber er denkt: Auch sie war vielleicht immer allein.

Sie steht am Fußende der rechteckigen Gruft, klein, etwas gebeugt, verlassen vor dem weiten Hintergrund der Wiese und der sie in der Ferne begrenzenden halbhohen Bäume, sie zögert, als wolle sie den endgültigen Abschied hinausschieben, verlängern; ein paar Blumen fallen aus ihrer Hand ins Grab, nein, sie weint auch jetzt nicht, sie flüstert nichts, sie sagt nichts. Für Christian bewahrt sie auch in diesem Augenblick, was so ganz im Gegensatz zu ihrem lebhaften, oft kapriziösen Temperament steht, er findet kein Wort dafür, er kann es nicht bezeichnen, nur dies: Sie wird nichts nach außen von dem sichtbar werden lassen, was sie wirklich bewegt.

Nun geht er selbst nach vorn, als sie wieder neben ihm steht, geht an ihr vorbei, ohne ihren Blick zu erwidern. Ja, sie sieht ihn an, und es ist wie eine Aufforderung: Nun geh du. Er sieht auf den Fichtenholzsarg in der Gruft, der Blumenstrauß seiner Schwägerin liegt darauf, nichts weiter. Er selbst hat nicht an Blumen gedacht. Er möchte seinem Bruder gern etwas nachrufen, aber er empfindet es gleichzeitig als nicht angebracht, vielleicht zu sentimental. So tritt er schweigend zurück und steht wieder unter den Trauernden. Die schwedischen Freunde seines Bruders treten nacheinander an das Grab, fast jeder mit ein paar Worten des Abschieds, der Erinnerung, des Dankes, der Freundschaft. Er versteht nicht, was sie sagen, doch es erscheint ihm alles echt, nicht geheuchelt, sehr viel menschlicher, als er erwartet hat.

Der schwedische Pastor geht als erster. Er verabschiedet sich kurz, sachlich, bevor die Zeremonie ganz beendet ist. Er geht über die weite Wiese davon, zu den fernen halbhohen Bäumen hin, und Christian sieht ihm nach. Der Pastor trägt einen Gehrock, Christian nennt es so für sich, er findet keine andere Bezeichnung dafür. Der Rock sitzt eng auf der untersetzten Gestalt des Pastors, es wirkt auf Christian fast biedermeierlich, biedermeierlich elegant, ein wenig straff, eine Figur aus Ibsens Dramen. Die Gestalt entfernt sich, wird kleiner, der leichte Südostwind fährt in den Schlitz des Gehrocks, klappt ihn auf, bläht ihn weit auf und läßt ihn wieder zusammenfallen. Der Gehrock, ein schwarzer Punkt auf der weiten Wiese. Christian sieht ihm nach, es ist ein Punkt, an dem er sich festhalten kann. Sie berührt ihn seltsam, diese sich entfernende Gestalt, wieder ist etwas von der Klarheit und Heiterkeit da, die er schon in der Kapelle empfunden hat. Der schwarze Punkt verschwindet, die fernen, halbhohen Bäume verschlucken ihn, die Wiese vor ihm ist wieder leer, und es kommt ihm vor, als liefen ihre grünen Gräser von ihm weg über die fernen Bäume hinaus bis an den Horizont.

DER NACHLASSENDE NORDWESTSTURM treibt die kleinen springenden Wellen vor sich her durch die Peene, einen der drei Mündungsarme der Oder, treibt sie auf das Achterwasser, auf das große Haff zu, vorbei an Dörfern, Wiesen, weidenden Kühen. Der Sturm hat drei Tage mit immer wiederkehrenden Regenböen angehalten, die Wege, die zum Fluß führen, sind aufgeweicht, lehmig, die Wiesen stellenweise überschwemmt, der Himmel ist mit niedrig hängenden, treibenden Wolken besetzt. Nichts ist, wie es sein müßte. Die Hochzeitsgäste warten in einem Gasthof unmittelbar am Fluß, sie sind mit der Bahn oder mit Pferd und Wagen gekommen, sie haben sich gegen Wind und Wetter durchgeschlagen, wie sie es nennen. Es sind Bauern und Fischer aus der Umgebung. Die Hochzeit soll auf der winzigen, kleinen Insel stattfinden, die inmitten der Peene liegt, eine Insel mit sieben Häusern, strohgedeckt, einer Schule mit acht schulpflichtigen Kindern, eine Fischer- und Bauern-Insel.

Christian Wahl steht in einer Ecke des Gasthofs. Er kommt sich etwas verloren vor. Er kennt niemanden bis auf ein paar Verwandte. Er ist aus Berlin gekommen, er ist jung, jünger als die meisten der Hochzeitsgäste; in diesem Jahr wird er zweiundzwanzig werden. Obwohl er hierher gehört, fühlt er sich doch nicht zugehörig, alles ist ihm zu einfach, zu primitiv, die Jahre in Berlin haben ihn verändert. Vielleicht ist er hochmütig geworden, arrogant, er fühlt sich denen, die hier versammelt sind, um eine Hochzeit zu feiern, überlegen, ohne es sich selbst einzugestehen. Was begreifen sie schon von den Problemen, die ihn beschäftigen: die großen politischen Auseinandersetzungen, die in diesem Jahr begonnen haben, das Heraufkommen einer faschistischen Bewegung, wie sie in Italien schon seit Jahren existiert und gegen die er sich engagiert hat, von den sozialistischen Theorien, die er alle zu kennen glaubt und mit denen er gern in jeder Diskussion jongliert? Für ihn hat die Zeit der großen Krise begonnen, wirtschaftlich, politisch, kulturell. Doch hier, in diesem Gasthof, ist die Zeit noch eine andere, hier hat die Krise noch nicht Fuß gefaßt.

Der feuchte Dunst der noch regennassen Oberkleider, der Schirme, der Mäntel hängt in den zwei niedrigen Stuben, der Biergeruch, der von der überfüllten Theke kommt, alles ist ihm zu nahe, unangenehm. Er gehört, er redet es sich einen Augenblick lang ein, hier nicht mehr her, hat vielleicht nie richtig dazugehört. Er kommt sich verloren vor, allein. Doch dann geschieht etwas, ganz plötzlich, ganz selbstverständlich: Ein Mädchen steht vor ihm, jünger als er, sehr viel jünger, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, sie lacht ihn an, etwas ironisch, mit leicht verzogenen Mundwinkeln. Sie ist klein, kleiner als er, sie sagt: »Sie sind Christian Wahl, nicht wahr?«

Er zögert einen Augenblick zu antworten, er nickt nur leicht, sagt aber nichts. Plötzlich fühlt er sich unsicher, er, der sich bis jetzt so überlegen glaubte, fern von den Hochzeitsgästen, von den schwerfälligen Bauern, den Fischern, den bäurischen Frauen, jetzt ist er verlegen. Sie gehört nicht hierher, sie ist anders, ganz anders, nichts verbindet sie mit den Menschen hier in dem kleinen Gasthof. Der Sturm, denkt er, der Sturm muß sie hereingeweht haben von irgendwoher. Es vergehen nur wenige Sekunden, nicht einmal eine Minute, er sieht ihr kastanienbraunes Haar, das gelockt, halblang auf ihre Schultern fällt; ihr Gesicht strahlt etwas aus, für das er keine Bezeichnung hat, er findet das Wort ›anziehende Sympathie‹, läßt es gleich wieder fallen. Ihre Augen lassen ihn nicht los. Sie lachen noch immer. »Sie sind es doch, oder nicht?«

Natürlich, er ist es, er hat doch schon mit dem Kopf genickt, hat sich doch schon zu erkennen gegeben. Warum fragt sie noch einmal? Er versucht eine leichte Verbeugung zu machen, sie gelingt ihm nicht ganz, er kommt sich unbeholfen vor, und er ärgert sich zugleich über seine Verlegenheit. Er benimmt sich nicht so, wie er sich gern gibt, souverän, gelassen, mit dem Anspruch auf Überlegenheit, er sagt: »Ja, Christian Wahl«, als müsse er sich vorstellen. Sie antwortet sofort, sprudelt alles aus sich heraus. Ihre lebhafte Art beeindruckt ihn, es ist keine Nervosität, keine Unsicherheit, die sie zu überspielen versucht, nein, sie gibt sich so, wie sie zu sein scheint, ein kapriziöses Temperament, er denkt es so, vielleicht zu viel Temperament. Er wiederholt noch einmal: »Christian Wahl«, aber er unterbricht sie bereits, denn sie ist schon mitten in der Antwort, mitten im Satz.

»Wie gut. Ich habe es mir gleich gedacht, als ich hereinkam und Sie hier stehen sah. Gott sei Dank. Nun muß ich mich doch nicht mit einem dieser Bauernjungs abfinden. Davor hatte ich Angst. Sie sind mein Tischherr, wissen Sie das?«

Nein, er weiß es nicht, niemand hat ihm etwas Genaueres gesagt, er hat nur gehört, daß irgendein Mädchen aus dem Hinterland kommt, eine Oberschülerin, die kurz vor dem Abitur steht, eine entfernte Verwandte der Braut. Er erwidert und versucht, sich dabei so lässig wie möglich zu geben: »Davon weiß ich nichts. Aber wenn Sie es sagen, wird es wohl so sein.«

Sie macht ihn unsicher. Er spürt es und versucht zugleich, sich anders zu geben, lockerer. Er sagt: »Dann kann ich wohl auch froh sein«, es soll spöttisch klingen, aber sie fängt den Satz auf und antwortet, wieder mit ihrem Lächeln, das ihm gefällt: »Wissen Sie, worauf wir uns da eingelassen haben? Drei Tage lang sind wir aufeinander angewiesen. Und die meiste Zeit müssen wir nebeneinander sitzen, denn es wird fast immer gegessen, ein Gang nach dem anderen. Hoffentlich wird es nicht zu langweilig für Sie.«

Er könnte erwidern: Nein, neben Ihnen bestimmt nicht; es gehen ihm diese und andere Antworten durch den Kopf, aber er sagt: »Wahrscheinlich bleibe ich nicht so lange«, und möchte den Satz sofort wieder zurücknehmen, es ist der Versuch sich zu distanzieren, jugendlich hochmütig. Er, der Großstädter, gehört ja nicht hierher, es sind nur verwandtschaftliche Gründe, die ihn zur Teilnahme wenigstens an den Hochzeitsfeierlichkeiten veranlaßt haben. Aber er weiß schon, er wird bleiben, solange er kann. Sie sagt: »Schade«, es klingt nicht, als finde sie seine mögliche vorzeitige Abreise wirklich bedauerlich, sie verschluckt das Wort halb, reicht ihm die Hand hin, sagt: »Karoline Schröder.«

Ein alter Name, denkt er, nicht sehr gebräuchlich in dieser Zeit, aber er paßt zu ihr, sie sieht für ihn wie eine Karoline aus. Er wiederholt den Namen, nur den Vornamen: »Karoline«, und fordert sie mit einer Geste gleichzeitig auf, mit ihm hinüber zur Theke zu gehen, die von den wartenden Hochzeitsgästen belagert ist. Sie kommen nicht weit, nur ein paar Schritte, in dem niedrigen Raum stehen alle dicht beieinander, sie reden, gestikulieren, lachen, einige sind leicht angetrunken. Sie warten seit ein paar Stunden, und wenn sie noch lange warten müssen, denkt Christian, werden sie alle betrunken sein. Er wird etwas abseitsgedrängt und tritt an eines der Fenster, die zum Fluß hinausgehen, während sie einigen Gästen vorgestellt wird. Er beobachtet sie einen Augenblick lang. Sie benimmt sich jetzt ganz anders als vorher ihm gegenüber, sie gibt sich zurückhaltend, nicht sehr gesprächsfreudig, sie verbeugt sich leicht bei jeder Vorstellung. Es sieht merkwürdig für ihn aus, etwas kindlich, als stehe sie Erwachsenen gegenüber, denen sie Respekt zu zollen hat. Es fällt ihm auf, daß sie etwas seltsam Spontanes an sich hat, das sie aber sofort zurücknimmt, wenn sie es für notwendig hält.

Er wendet sich von ihr ab, es ist ihm peinlich, sie zu beobachten, es könnte auffallen, und sieht durch das regennasse Fenster auf den Fluß hinaus. Der Sturm hat etwas nachgelassen, der Wind treibt noch vereinzelte Böen vor sich her, die kleinen, schnell laufenden Wellen sind langsamer geworden, es kommt ihm vor, als sei das Wasser jetzt dunkelblau und nicht mehr grün wie bei seiner Ankunft.

Er weiß, sie werden mit Segelbooten hinüberfahren auf die kleine Insel, wo in einem der Bauernhäuser die Hochzeit stattfinden soll. Auf diese Fahrt warten alle, die hier in dem Gasthof versammelt sind. Jetzt kommt Bewegung in die Wartenden, Unruhe, einige drängen zur Tür, er hört Sätze wie »Na endlich« und »Jetzt geht‘s los«; er sieht Karoline Schröder nach, die in dem Gedränge mit hinausgezogen wird. Einmal sieht sie sich nach ihm um und hebt die Hand, als wolle sie ihn auffordern, sie nicht alleinzulassen. Aber er bleibt am Fenster stehen, wartet und geht fast als letzter hinaus.

Es sind nur wenige Schritte bis zu dem Steg, an dem die Boote liegen. Einige der Boote sind schon dicht besetzt von lärmenden Hochzeitsgästen. Der Regen hat aufgehört, nur der Wind treibt ihm die feuchte Luft ins Gesicht. Der Boden ist aufgeweicht, alles trieft vor Nässe, Regenwasser läuft vom Dach des Bootsschuppens, an dem er steht. Er sieht den Hochzeitsgästen zu, die in die Boote klettern, und jedesmal gibt es Geschrei und Gelächter, wenn eine der Frauen in ihrem festlichen Gewand leicht ausrutscht oder nur taumelnd ihren Sitz erreicht.

Das zweite Boot hat bereits die Segel gesetzt und gleitet langsam hinaus auf den Fluß. Christian steht noch immer wartend an der Wand des Bootsschuppens, und jetzt sieht er Karoline Schröder wieder. Leichtfüßig steigt sie in eines der Boote. Nein, sie braucht keine Hilfe. Es fällt ihm auf, wie klein sie ist, und jede ihrer Bewegungen erscheint ihm in diesem Augenblick graziös, vielleicht kapriziös, er kann es nicht genau bezeichnen, es wirkt anziehend auf ihn, sie ist eine hier fremde Erscheinung, was aber wohl nur ihm auffällt. Die Bauern sagen »Mädchen« und »Fräulein« und »Nun, komm schnell« und halten es für selbstverständlich, daß sie allein und gewandt ins Boot springt. Sie setzt sich nicht, sie bleibt stehen und blickt sich um, als suche sie jemanden, eine leichte Windböe bläst ihr die Haare ins Gesicht, und für einen Augenblick ist ihr Kopf in eine Flut von kastanienbraunen Haaren eingehüllt. Christian sieht sie so, er möchte zu ihr ins Boot steigen, aber er zögert und weiß nicht, warum er zögert. Sein Gefühl von Überlegenheit, seine ironische Distanz zu allem, was hier geschieht, ist verflogen, er fühlt sich unsicher, befangen. Doch jetzt hat sie ihn entdeckt, sie zeigt auf die Bank, auf die sie sich setzen will, auf den Platz neben sich, und er geht auf das Boot zu.

Es gelingt ihm nicht, so leicht hinüberzukommen, wie es ihr gelungen ist. Der Fluß ist noch immer unruhig, das Boot schaukelt, hebt und senkt sich, und einer der Fischer hilft ihm, faßt ihn am Arm, und plötzlich steht er neben ihr und setzt sich sofort, und auch sie setzt sich und sagt: »Wo haben Sie denn gesteckt? Warum sind Sie weggegangen?« Er weiß nicht gleich eine Antwort, er schüttelt nur den Kopf, er ist ja nicht weggegangen. Ihre unbefangene Art irritiert ihn wieder, er hat eine solche Begegnung nicht erwartet, nicht hier in dieser Gegend, auf dieser Bauernhochzeit. Jetzt legt das Boot ab, es ist nicht groß, es hat nur für wenige Hochzeitsgäste Platz. Es sieht aus, als werde der immer noch starke Wind es jeden Augenblick kentern lassen oder es hinaustreiben aus dem Flußarm aufs Achterwasser und weiter auf das große Haff zu.

Christian kennt das alles, er kennt dieses Wasser, diesen Fluß, die Nordweststürme, diese dann unwirtliche und trostlose Gegend, er ist nicht weit von hier aufgewachsen. Er könnte sich zu Karoline Schröder hinüberneigen und es ihr erzählen, aber er tut es nicht. Sie, die ihm zu Anfang so redselig vorgekommen ist, sitzt schweigend neben ihm. Er versucht es einmal, er will sie fragen, woher sie kommt, aber der Wind nimmt ihm das Wort von den Lippen. Sie bemerkt seine Absicht und schüttelt den Kopf. Es hat keinen Sinn zu reden bei diesem Wetter.

Das Boot kreuzt bald nach rechts, bald nach links. Einige der Hochzeitsgäste, die vorn sitzen, haben Angst. Christian sieht es an ihren Gesichtern. Sie lachen nicht mehr, sie reden auch nicht mehr durcheinander wie vorher im Gasthof. Doch die Dächer und Giebel der Häuser auf der kleinen Insel kommen näher, wachsen, werden immer größer und dann, überraschend schnell, ist das Boot im Windschatten der Insel. Drei oder vier Boote sind bereits angekommen, und die Gäste steigen schon aus, springen und taumeln auf den Bootssteg, schütteln sich, klopfen die Arme aus, beginnen sich schnell aus der vorübergehenden Erstarrung zu lösen und reden und lachen wieder.

Christian läßt sich Zeit, und auch Karoline Schröder bleibt neben ihm sitzen und wartet, bis alle ausgestiegen sind. »Ja«, sagt sie, »nun müssen wir wohl auch.« Er will ihr helfen, aber sie lehnt es ab, das könne sie allein, sie sei nicht ängstlich. Sie klettert aus dem Boot, sicher, wie selbstverständlich. Sie wirkt nicht sportlich auf ihn, sie ist es wahrscheinlich auch nicht, sie besitzt nur eine Art von Sicherheit, die anscheinend mit allem fertig wird. Nun gibt auch er sich Mühe, ohne Hilfe aus dem Boot zu kommen. Es gelingt ihm nicht ganz, sie hält ihm die Hand hin, und er ergreift sie, vielleicht nur, um ihre Hand in der seinen zu halten. Sie gehen vom Steg hinunter, die Hochzeitsgäste haben sich zum Teil schon verlaufen, auf die wenigen Häuser verstreut, und sie sagt: »Jetzt, glaube ich, müssen wir uns trennen. Ich muß mich bei meinen Verwandten melden, sie haben für mich irgendwo ein Zimmer, und umziehen muß ich mich auch. Mein Koffer ist mit einem anderen Boot gekommen. Wir sehen uns gleich wieder, bei der Feier oder an der Tafel. Sie sitzen ja neben mir.«

Sie geht davon, und Christian sieht ihr nach. Es fällt ihm wieder auf, daß sie sehr klein ist, aber ihr Gang und ihre Sicherheit lassen sie größer erscheinen.

Er geht hinter ihr her, schlendernd, schon nach wenigen Schritten hat er sie aus den Augen verloren. Die Insel ist noch kleiner, als er sie sich vorgestellt hat. Die Häuser, strohgedeckt, stehen dicht beieinander, die Wege dazwischen sind keine Straßen, auch keine Gassen. Nach wenigen Minuten ist Christian wieder am Wasser, auf der anderen Seite der Insel. Er trifft Verwandte, ein paar Tanten, seinen jüngsten Bruder Philipp, Bauern, die die Hochzeit organisieren. Nein, man hat für ihn kein Zimmer bereitgestellt, er wollte ja schon nach kurzer Zeit wieder zurück nach Berlin, man hatte nicht mit einem längeren Aufenthalt gerechnet. Jetzt muß er sich selbst umsehen, falls er doch bleiben will.

Drei Tage essen, trinken; es gibt schon jetzt Betrunkene, wie wird es erst am Ende dieser Hochzeit sein? Es ist nicht seine Art, so zu leben, er kann der betrunkenen Fröhlichkeit nicht viel abgewinnen, er hat andere Interessen, eine andere Lebensauffassung. Er weiß nicht mehr genau, ob er bleiben wird oder nicht.