Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks Self-Publishing

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

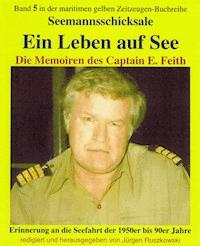

Die Memoiren des Captain E. Feith schildern sehr detailliert und farbig sein interessantes Lebens als Seemann: Beginn als 16jähriger "Moses" auf einem Kümo vor dem Mast im Jahre 1952. Zuletzt Verantwortung als Kapitän eines 71.000-Tonnen-PanMax-Bulk-Carriers Mitte der 1990er Jahre. Jürgen Ruszkowski hält Captain E. Feiths Darstellung der Seefahrt der 1950er, 60er und 90er Jahre für so lebendig und typisch, dass er sie als fünften Band in seiner Reihe "Seemannsschicksale" als zeitgeschichtliches Dokument einer breiteren maritim interessierten Öffentlichkeit zugänglich macht. Dieser Bericht gibt die harte und oft sehr gefahrvolle Wirklichkeit des Seemannsalltags an Bord und das vor prallem vitalem Leben strotzende Treiben in den Häfen der Welt wieder. Er liest sich spannend und amüsant.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Emil Feith

Ein Leben auf See

Erinnerung an die Seefahrt der 1950er bis 90er Jahre

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Kapitän Emil Feith – Herkunft und Kindheit

Vor dem Mast

Beförderung zum Jungmann

Jungmann auf dem Dampfer „HOHEWEG“

Beförderung zum Leichtmatrosen

Leichtmatrose auf der „ILSE E. GLEUE“

Beförderung zum Matrosen

Matrose auf der „HENRIETTE SCHULTE“

Matrose auf der „NORDMEER“

Matrose auf der „HASSELBURG“

Matrose auf der „NORDWIND“

Matrose auf der „HEILBRONN“

Matrose auf der „MICHAEL“

Navigationsschüler

Hinter dem Mast

2. Nautischer Offizier auf der „E. RUSS“

2. Offizier auf dem Finnlandfahrer M/S „BOTILLA RUSS“

Offizier auf der „ARYA FAR“

Kapitän

Kapitän auf der „HELEN B.“

Weitere Informationen

Maritime gelbe Buchreihe „Zeitzeugen des Alltags“

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Siebenundzwanzig Jahre lang hatte ich als Heimleiter des Seemannsheimes am Krayenkamp neben dem Hamburger Michel Kontakt zu Tausenden Seeleuten aus aller Welt und lebte mit ihnen hautnah unter einem Dach zusammen.

Ende Januar 1999 traf ich als Ruheständler bei einem Besuch im Seemannsheim den mir vom Ansehen bekannten Kapitän Emil Feith. Nachdem wir kurz ins Gespräch gekommen waren, ob er denn immer noch fahre, erwähnte er beiläufig, er habe seine Memoiren bereits fertig geschrieben in der Schublade zu liegen. Das Wort „Memoiren“ war für mich das entscheidende Reizwort, denn ich sammle seit 1991 Portraits von Fahrensleuten und hatte bereits etwa fünfzig solcher Lebensläufe und Erlebnisberichte von Seeleuten im ersten Band meiner maritimen gelben Buchreihe „Seemannsschicksale“ zusammengetragen und zunächst über die Seemannsmission, dann im Ruhestand im Eigenverlag insgesamt über 3.000 Stück davon an ein maritim interessiertes Publikum vertreiben können. Herr Feith war so freundlich, mir eine Kopie seiner Aufzeichnungen zum Lesen zur Verfügung zu stellen, und ich war begeistert über diese sehr detaillierte und farbige Darstellung seines interessanten Lebens als Seemann, angefangen von der Zeit als 16jähriger Moses auf einem Kümo vor dem Mast im Jahre 1952. Obwohl sich in seinem Lebensbericht viele Parallelen zu den von mir gesammelten Seemannsportraits finden, erschien mir Herrn Feiths Darstellung der Seefahrt der 1950er, 60er Jahre und 90er so lebendig und typisch, dass ich meine, sie müsse als zeitgeschichtliches Dokument einer breiteren maritim interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieser Bericht gibt die harte und oft gefahrvolle Wirklichkeit des Seemannsalltags an Bord und in den Häfen der Welt wieder und strotzt von prallem vitalem Leben. Der Umgang mit der eigenen Libido in dem entbehrungsreichen Alltag dieser junger Männer auf See und in den hafennahen Kaschemmen der ganzen Welt wird ohne Tabus drastisch und offenherzig geschildert. Der Leser sollte frei von gutbürgerlicher Prüderie an die Lektüre dieser Memoiren herangehen. Zarte Seelen könnten von dem öfter rauen Ton, den deftigen Ausdrücken und der moralischen Unbekümmertheit sonst leicht schockiert werden. Bei meiner redaktionellen Überarbeitung wollte ich in den Originaltext möglichst wenig eingreifen und deshalb auch nicht moralisch zensierend die Sprache des Seemanns verändern.

In diesem Zusammenhang wurde ich bei der Lektüre des Manuskripts an den bekannten Theologieprofessor und langjährigen Prediger auf der Kanzel des Hamburger Michels, Helmut Thielicke, erinnert, der 1958 eine Seereise nach Japan auf einem Frachtschiff der Hapag unternahm und seine Erlebnisse an Bord in dem Buch „Vom Schiff aus gesehen“ zusammenfasste. Seine hautnahen Begegnungen auf dieser wochenlangen Reise mit Seeleuten brachten ihn zu dem Bekenntnis, dass ihm eine ganz neue, bisher unbekannte Welt erschlossen worden sei und er nun eigentlich sein kurz zuvor veröffentlichtes Ethikwerk umschreiben müsse. Es erscheint mir deshalb angebracht, ihn hier etwas ausführlicher zu zitieren:

Professor Helmut Thielicke

„In den stillen Tropennächten habe ich mit Offizieren und Matrosen viele Gespräche geführt. Denn da verkroch man sich nicht in seine Kammern, sondern setzte sich unter den südlichen Gestirnen an Deck zusammen. Die Art, wie ganz anders gebaute Menschen existieren, die Gesetze der See und des engsten monatelangen Zusammenlebens haben mich aufs höchste interessiert und mir ebensoviel neue Aspekte geöffnet, wie der Blick in fremde Städte, in Dschungel und exotische Gesichter. Diese scharf umgrenzte und höchst eigenartige Erlebniswelt als eine Totalität zu erkennen und dann auch sichtbar zu machen, habe ich mich all die Monate über bemüht und dadurch neue Reichtümer empfangen... Es ist erstaunlich, was alles in diesen Herzen beieinander ist und sich verträgt, und wie die ethischen Alternativen durchaus da sind, aber wie sie sich völlig anders verteilen als in meiner gesellschaftlichen Schicht. Die Art, wie sie im selben Atemzug von ihrer Familie und von der Geisha in Kobe erzählen können, wie sie zartfühlend und geradezu rührend in dem einen, und wie sie völlig indifferent in dem anderen Lebensraum sein können, das alles gibt mir Fragen über Fragen auf. Als Theoretiker der Ethik könnte ich manchmal zu der Diagnose geneigt sein: Sie leben in einer völligen ethischen Schizophrenie. Einige von ihnen sparen und opfern für ihre Familien; hier gibt es Liebe und innerstes Engagement; und daneben „gehen sie fremd“, ohne dass sie auch nur das geringste dabei fänden. Aber diese Diagnose stimmt irgendwie nicht. Man hört sozusagen nirgendwo das Knacken eines Hebels, der beim Übergang von dem einen in den anderen Raum umgelegt würde; es wird nicht auf einen anderen Gang geschaltet. Es scheint vielmehr stets derselbe Gang zu sein. Ich frage mich allen Ernstes, ob hier eine durch Gesellschaft und Lebensstil – in diesem Fall durch das Leben auf See – bedingte andere Struktur der Humanität vorliegt. Sie haben einen Raum in ihrem Leben, in dem die leibseelische Totalität des Geschlechtlichen intakt ist; das ist ihre Heimat, ist ihre Ehe oder ist ihre „beste Freundin“. Und sie haben einen anderen Raum, in dem nur physiologisch bedingte Hormonvorgänge ähnlich Verdauungsprozessen stattfinden. Manchmal ist es noch komplizierter: Sie haben feste Freundinnen in verschiedenen Häfen, und es sind nach Ton und Inhalt ihrer Schilderungen gelegentlich sicher mehr als nur körperliche Augenblickskontakte. Es ist nun so, als ob die geographischen Entfernungen und die Isolierschicht der Meere das Problem der Konkurrenz, der „Polygamie“, gar nicht aufkommen ließen, als ob sich die Frage der Treue hier ganz anders stelle. Indem ich mich sorgfältig vor vorschnellen moralischen Interventionen hüte – durch die ich das unbefangene Erzählen und mein eigenes unbefangenes Hören ja nur blockieren würde -, versuche ich in aller Vorsicht meine Fragen anzubringen. Zum Beispiel so: „Wenn diese verschiedenen Mädchen so in Ihrem weiten Seemannsherzen nebeneinander Platz haben - wie sieht das nun vom Standpunkt dieser Mädchen her aus? Gerade wenn sie so „prima“ sind, wie Sie sagen, wenn sie herzig und fürsorglich sind und Sie lieben: meinen Sie, es wäre ihnen dann egal, wenn sie erführen, dass sie nur eine unter mehreren oder gar vielen sind? „Natürlich dürfen sie nichts voneinander wissen“, ist die Antwort. „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und es liegen ja immer so lange Zeiten dazwischen, dass ihnen nichts abgeht. Ist man in einem Hafen, dann ist man ja ganz für die Betreffende da... Natürlich geht das Gespräch noch weiter, und gelegentlich kommt es auch zu einem etwas betretenen Schweigen. Aber als ob das alles, was sie für einen Augenblick verstummen ließ und nachdenklich machte, nur in einem schnell durchmessenen Vorraum stattgefunden hätte, erzählen sie plötzlich weiter, naiv, unbekümmert. Die Grammophonnadel hat ihre Rille wiedergefunden. Sie war nur für Augenblicke aus der Bahn gebracht. Ich kann mich nicht doktrinär darüber erheben und muss die Frage, die in alledem liegt, ernst nehmen. Da schreibt man dicke Bücher über Ethik, will sich auf einer Schiffsreise von dieser Strapaze erholen, und nun tauchen eben auf diesem Trip mit seinen ganz anderen Zielen plötzlich fundamentale und neue Probleme für eben diese Ethik auf. Vielleicht muss es in meinem Unternehmen noch ein ganz neues Kapitel geben, das vielleicht heißen könnte: „Ethik und Typus“ oder auch „die Brechung der Gut-Böse-Normen in den verschiedenen Lebensmedien“. Erst bei solchen Gelegenheiten merkt man, wie relativ homogen der Menschentypus ist, mit dem wir es in unseren Berufen üblicherweise zu tun haben, auch wenn man sich, wie in meinem Falle, in recht verschiedenartigen Kreisen bewegt. Aber wie sehr fehlt einem die Innenansicht völlig anderer Lebenssituationen... Ich bemühte mich nach Kräften, offen zum Hören zu bleiben und - so schwer es mir fällt - selbst meine stabilsten Meinungen in diesem thematischen Umkreis als mögliche Vorurteile zu unterstellen, die vielleicht einer Korrektur bedürfen. Ich frage mich ernstlich, was an diesen meinen stabilen Meinungen christlich und was bürgerlich ist. So radikal wie hier, ist mir diese Frage noch nie gestellt worden, auch während meiner Soldatenzeit nicht. Ich merke, wie schwer es ist, sich im Hinblick auf alles Doktrinäre zu entschlacken und einfach hinzuhören - immer nur hören zu können und alles zu einer Anfrage werden zu lassen... Sie haben zum Teil einen verzehrenden Dienst, wenn ich an die 50 bis 60 und noch mehr Grade in der Maschine denke - einen Dienst, der nach einem Ausgleich durch Weichheit und eine andere Art von Wärme ruft. Ich denke auch daran, dass die Seefahrt selbst schon eine Art von Selektion in puncto Vitalität und körperlicher Kraft besorgt. Und vor allem überlege ich mir, dass diese gesunden und simpel gebauten Burschen ja nicht wie die Gebildeten anderer Gesellschaftsschichten die Möglichkeit der Sublimierung, die Abenteuer des Geistes und der Seele, die Feste der Bücher und Gedanken, „ästhetische“ Erfüllungen, die Hineingenommenheit durch ein Gespräch und vieles andere kennen. Der Massivität der Seelen entspricht auch die Massivität des Erlebens, und das Vakuum des Erlebnisraumes, das sich in der „Eintönigkeit“ der Seefahrt ergibt, schreit nach Füllung... Merkwürdig, wie diese Seereise zunächst ganz andere Effekte für mich zeitigt, als ich sie erwartete: alles, was ich bisher zu sehen bekam - und wie viel ist das immerhin schon! –, tritt zurück hinter dieser Attacke auf gewisse Selbstverständlichkeiten meiner Anthropologie. Ich gehe mehr und mehr in der Welt des Schiffes auf, deren Bewohner zu unablässigen Exerzitien des Geistes nötigen und zu harten Revisionen zwingen. Wie merkwürdig sind diese Bewohner doch! Diese jungen Bären, die in jedem Honig der Welt herumwühlen, sind verschämt und verschüchtert, wenn unsere beiden Mädels in das Schwimmbassin steigen. Auch jetzt noch würden sie niemals gleichzeitig hineingehen. Sie haben so etwas wie eine fromme Scheu und sind auf einmal wieder kleine Buben. Bei meiner Bibellektüre achte ich darauf, wie nachsichtig Jesus Christus mit den Sünden der Sinne ist und wie hart und unerbittlich er den Geiz, den Hochmut und die Lieblosigkeit richtet. Bei seinen Christen ist das meist umgekehrt.“

Wenn auch nicht mehr jeder deutsche Knabe einen Matrosenanzug trägt, wie einstmals, so ist doch seit der wilhelminischen Zeit her in unserer Gesellschaft trotz des Niederganges und der gewaltigen Strukturveränderungen der deutschen Seeschifffahrt in den letzten Jahren bei vielen Menschen immer noch ein romantisch verklärtes Interesse an der Seefahrt vorhanden, was seinen Niederschlag in der Langlebigkeit der Hafenkonzert-Rundfunksendungen, der Hans-Albers- und Freddy-Quinn-Romantik findet.

Die Verhältnisse in der deutschen Schifffahrt änderten sich ab Anfang der 1970er Jahre gewaltig. Anfang bis Mitte der 1970er Jahre eroberte der Container und in den 80er Jahren die Elektronik die Schifffahrt. Die Gewerkschaften erstreikten nie geahnte Errungenschaften für die Seeleute. Wurden diese „Fortschritte“ für die deutschen Seeleute bald zum Fluch? Die Hafenliegezeiten reduzierten sich drastisch. Landgang in fremden Häfen wurde immer kürzer und seltener möglich. Die Zahl der Besatzungsmitglieder eines großen Überseefrachters sank in den letzten Jahrzehnten von 40 über 20 auf 12 Mann. Das ferngesteuerte unbemannte Überseeschiff ist nicht nur denkbar, sondern wurde bereits getestet. Obwohl im letzten Vierteljahrhundert Zehntausende deutscher Seeleute freigesetzt wurden und in Landberufe abwandern mussten, ist die Seefahrt ohne die Menschen an Bord noch nicht ganz denkbar. Langlebige Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber den Seeleuten treffen heute nach meinen jahrzehntelangen Erfahrungen nur noch sehr eingeschränkt zu. Wer sich als deutscher Seemann heute noch beruflich behaupten kann, muss fachlich hoch qualifiziert und zu großen Opfern an Anpassung, Stress und Vereinsamung an Bord bereit sein. Nur aus Edelholz geschnitzte Charaktere halten das noch durch. Hinzu kommt eine gehörige Portion Glück.

Die Seefahrt brachte in Jahrhunderten eine eigene Kultur hervor, die auszusterben droht mit dem Einzug der Hochtechnologie und des Containers an Bord und dem dramatischen Sterben des Seemannsberufes in Europa. Träger dieser Kultur sind Menschen, Menschen, die in den letzten Jahrzehnten in der Seefahrt arbeiteten, die mir im Seemannsheim begegneten, die vereinzelt noch heute an Bord tätig sind. Das Schicksal dieser Menschen sollte nicht in Vergessenheit geraten. Einer davon ist Kapitän E. Feith, der über sich, seine Berufswelt und viele seiner Kollegen in seinen vorliegenden Memoiren höchst aufschlussreich und spannend erzählt.

Herr Feith ist inzwischen leider verstorben.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Jochen Esdohr † aus Magdala und Frau Monica Maria Mieck für das Korrekturlesen.

Hamburg, 2003 / 2014 Jürgen Ruszkowski

Kapitän Emil Feith – Herkunft und Kindheit

Der mittesechzigjährige immer noch aktive Kapitän E. Feith wirkt auf den ersten Blick unauffällig und eher etwas spröde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber schnell als ein mit allen Wassern der Weltmeere gewaschenes interessantes Multitalent. Mit Blick auf eine Parkanlage an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Ottensen und Othmarschen residiert er in einer schönen gutbürgerlichen Altbauwohnung in der Nähe der Elbchaussee mit Frau und Tochter, wenn er nicht gerade mit seinem Schiff auf hoher See unterwegs ist. Seine Wohnung hat er mit vielen Souvenirs aus aller Welt und mit einer Reihe selbstgemalter Kapitänsbilder – in Öl gemalte Segelschiffe – dekoriert. Stolz zeigt er ein liebevoll und mit Sorgfalt gestaltetes Fotoalbum mit interessanten alten Schwarzweißphotographien aus seiner seemännischen Laufbahn in den 1950er und 60er Jahren. Den ersten Teil seiner aufschlussreichen Memoiren vom Aufstieg aus den Anfängen als Moses bis zur verantwortlichen Tätigkeit als 1.Nautischer Offizier und einige Erlebnisse als Kapitän hat er bereits unterwegs an Bord in die Schreibmaschine getippt und dabei seine regelmäßigen fleißigen Eintragungen ins Tagebuch ausgewertet. Die Schilderung der vielen weiteren Erlebnisse seiner über 30jährigen Fahrzeit als Kapitän, werden folgen, wenn er endgültig das Ruder aus der Hand gegeben haben wird. Aber noch mag er nicht ins Altenteil hinüberwechseln. Captain E. Feith berichtet:

Herkunft und Kindheit

„Ich wurde am 22. November 1936 in Reval geboren. Mein Vater war Diplomingenieur für Hoch- und Tiefbau. Er hatte meine Mutter auf der estnischen Universität in Dorpat kennen gelernt und im Jahr meiner Geburt geheiratet. Natürlich musste meine Mutter das Studium unter den Bedingungen jener Zeit abbrechen und sich nach den damaligen Moralvorstellungen ganz auf Mutterpflichten umstellen. Die Hochzeit meiner Eltern soll gewaltig gewesen sein und eine Woche lang gedauert haben. Da mein Großvater mütterlicherseits ein angesehener Fischer war, hatte sein ganzes Dorf daran teilgenommen. Mein Großvater väterlicherseits war ein christlich getaufter bekannter und begüterter Lederfabrikant „nicht arischer“ Herkunft.

Ein Jahr nach meiner Geburt erkrankte meine Mutter während eines Besuches in ihrem Heimatdorf an einer schweren Nierenbeckenentzündung. Das war zur Winterzeit, und ein Schneesturm mit Straßenverwehungen verhinderte rechtzeitige ärztliche Hilfe, so dass meine Mutter verstarb. Mein Vater heiratete nicht wieder und überließ meine Erziehung meinen Großeltern väterlicherseits, die für mich ein Kindermädchen einstellten, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Mit fünf Jahren bekam ich eine Gouvernante, eine hübsche, schlanke, dunkelhaarige Endzwanzigerin, die mich in deutscher Sprache, Mathematik und weiteren Fertigkeiten unterrichtete. Sie wohnte bei uns, und so war ich fast immer mit ihr zusammen, und wir mochten uns sehr.

Meinen Vater sah ich nur am Wochenende, da er in Dorpat ein eigenes Haus und Ingenieurbüro hatte und sehr beschäftigt war. Meine Großeltern waren schon über 60 Jahre alt und während sich mein Großvater tagsüber um seine Fabrik und andere Geschäfte - er war an einigen weiteren Firmen beteiligt - kümmerte, hielt sich meine Großmutter meist im Hause auf. Sie stammte aus Düsseldorf, war eine geborene Thyssen und weitläufig mit der Stahldynastie verwandt. Großmutter war sehr streng. Ich habe sie selten lächeln gesehen und musste sie mit „Sie“ anreden. Vom Hauspersonal wurde sie respektiert und gefürchtet. Sie gab sich unnahbar, besaß jedoch ein weiches Herz, was sie zu verbergen suchte.

Nach dem Hitler-Stalin-Pakt erlebten wir 1940 den Einmarsch der Sowjets und 1941 die „Befreiung“ durch die deutsche Wehrmacht während des Russlandfeldzuges. Als nicht arischer Deutscher, der noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Reich nach Dorpat emigriert war, musste mein Großvater als ehemaliger deutscher Weltkriegsmajor einen „Schutzengel“ bei der Wehrmacht gehabt haben, denn man ließ ihn in Ruhe und zog sogar meinen Vater zum Wehrdienst ein und schützte ihn durch ständige Versetzungen vor dem Zugriff der Gestapo. Vermutlich hielten alte Regimentskameraden ihre schützende Hand über meinen Großvater.

Ende 1943 rückten die Russen immer näher, und die Deutschen mussten der Übermacht weichen. Da mein Großvater in Deutschland als Nichtarier nichts Gutes zu erwarten hatte, schickte er mich mit einem Major der Abwehr zu meiner Tante nach Gotenhafen. Er selber blieb zurück, hatte aber unter den Sowjets keine bessere Perspektive als bei den Faschisten und wurde nach dem Einmarsch der Roten Armee als „Kapitalist“ und „Ausbeuter“ nach Sibirien deportiert, wo er 1948 verstarb. Meine Großmutter folgte ihm ein Jahr später. Die Tante in Gotenhafen, die mich zuletzt als dreijähriges Kleinkind gesehen hatte und an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, war nicht gerade begeistert, als plötzlich ein siebenjähriger Junge vor ihrer Tür stand. Sie war eine hochgeistige und sensible Dame, die in Wien Musik studiert hatte. Sie sah in mir einen sanften Wiener Sängerknaben oder gar eine Miniaturausgabe von Mozart. Dem entsprach ich jedoch in keiner Weise. Im Gegenteil war ich das, was man einen Lausbuben nennt. So war unser Verhältnis immer ein sehr gespanntes und ich hatte stets das Gefühl, für sie eine ungeliebte Belastung zu sein.

Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich je einmal in den Arm genommen oder mir einen Kuss gegeben hätte. Ihr fehlte überhaupt das Gefühl für Kinder und jeder mütterliche Instinkt. Trotzdem muss ich ihr anrechnen, dass sie überhaupt diese Belastung meiner Pflege auf sich genommen hat. Nach einer abenteuerlichen Flucht vor den Russen über Hela und Internierung in Dänemark landeten wir 1948 in Weilheim in Oberbayern in der amerikanischen Zone. Wenn ich meiner Tante zu einer zu großen Plage wurde, war sie manchmal drauf und dran, mich in ein Waisenhaus zu geben, zumal mein Vater 1944 als vermisst gemeldet wurde und ich somit als Vollwaise gelten konnte. In späteren Jahren wurde das Verhältnis zwischen meiner Tante und mir ein sehr herzliches und besteht bis heute. Schon früh entwickelte sich in mir der Wunsch, zur See fahren zu wollen. Nach dem Abschluss der Grundschule, welche ich mit dem zweitbesten Zeugnis meiner Klasse verließ, begann meine Laufbahn zur See.

Ich will zur See fahren

Als ich 1952 sechzehnjährig auf dem Bahnsteig von Weilheim im tiefsten Oberbayern mit Strickjacke, Seppelhut und billigem Pappkoffer vor meinem Zug in Richtung Hamburg stand, fiel der Abschied von meiner Tante entsprechend kühl aus, denn viel Zuneigung und familiäre Bindungen hatte es zwischen ihr und mir nie gegeben. Das Letzte, das ich von Weilheim sah, waren meine Tante und ihr Lebensgefährte, die mir mit einem Taschentuch nachwinkten. Ich sollte meine Tante erst acht Jahre später wiedersehen. Warum ich damals zur See fahren wollte, habe ich eigentlich nie begriffen. Schon mit 14 hatte mein Entschluss festgestanden, Seemann zu werden. Vielleicht hat das Erbteil meiner so früh verstorbenen Mutter eine Rolle gespielt, da die Familie ihres Vaters seit Generationen der Fischerei nachging. Großvater und seine Söhne, meine Onkel, fuhren aufs Meer hinaus.

Nun reiste ich als Halbwüchsiger alleine quer durch Deutschland gen Hamburg, allerdings nicht ganz alleine, denn der Vater eines Schulfreundes begleitete mich. Er war Lokomotivführer und hatte zufällig eine Dienstreise nach Hamburg zu machen, um von dort einen Zug nach Bayern zurückzuführen. Wir erreichten Hamburg, das „Tor zur Welt“ nach einer langen Nachtfahrt. Es war der 20. Mai 1952. Ich verabschiedete mich von meinem älteren Reisebegleiter, der gegen Mittag seinen Zug zurück nach München bringen sollte und stand nun mutterseelenallein mit meinem Pappkoffer auf dem riesigen Weltstadtbahnhof. Jetzt war ich also das erste Mal in meinem Leben ganz auf mich allein gestellt. Meine ganze Barschaft betrug 27 Mark.

Laut Instruktion sollte ich mich nach meiner Ankunft zum Arbeitsamt begeben und mich dort bei einem Kapitän Kegck melden. Nach vielen Fragen fand ich den Weg dorthin zu Fuß, denn es war nicht weit entfernt vom Bahnhof. Dieser Kapitän Kegck war der erste leibhaftige Kapitän, den ich zu sehen bekam und meine Ehrfurcht vor ihm war groß. Nach einigen Ratschlägen und Tipps verwies er mich zum Seemannsheim der Deutschen Seemannsmission in der Großen Elbstraße 132 in Altona, wo ich mich beim Hausvater zu melden hätte. Dort sollte ich bis zur Anmusterung wohnen. Hamburg ist groß und es war das erste Mal, dass ich alleine in der Großstadt war. Nach einer Irrfahrt mit der Straßenbahn und einem längeren Fußweg erreichte ich schließlich doch mein Ziel. Das Seemannsheim war ein großes im Jahre 1930 gebautes mehrstöckiges Backsteingebäude direkt am Elbufer mit herrlichem Blick über das Hafengelände beim Altonaer Fischmarkt, das den Krieg zwar nicht ganz unbeschadet, aber doch überstanden hatte und seit 1950 auch als Schiffsjungenheim diente. Das Seemannsheim beherbergte eine größere Zahl abgemusterter und zur Zeit arbeitsloser Seeleute jeglichen Alters und Dienstranges. Ich kam zu einer Gruppe fast gleichaltriger Schiffsjungen, die wie ich als Moses auf irgendeinem Schiff anfangen wollten. Der Schiffsjunge wurde an Bord nach alter Tradition Moses genannt, weil der aus dem alten Ägypten stammende Führer des Volkes Israel als Kleinkind in einem Schilfkörbchen auf dem Nil schwimmend als jüngster Fahrensmann galt.

Die angehenden Schiffsjungen lebten im Seemannsheim in 4- oder 6-Bett-Zimmern, und für uns Jugendliche galten besondere dem Jugendschutz angepasste Hausvorschriften: Wir durften nicht rauchen und mussten bis 22 Uhr zurück im Hause sein. Zuwiderhandlungen konnte mit Rausschmiss oder Sperrung für den Seemannsberuf geahndet werden.

Wir Moses-Aspiranten unterstanden einem altgedienten und erfahrenen Bootsmann, der uns „Seemannschaft“ beibringen sollte. Er sorge dafür, dass unser Tag voll ausgefüllt war und wir nicht auf dumme Gedanken kommen konnten: Nach dem Frühstück bekamen wir erst einmal theoretischen Unterricht. Da die meisten von uns noch nie ein Schiff betreten oder von innen gesehen hatten, wurden uns erst einmal Begriffe wie „Steven“, „achtern“, „Backbord“ oder „Steuerbord“ erklärt. Außerdem marschierte jeden zweiten Tag ein Teil von uns mit unserem Bootsmann zur Hafenstraße an die Anlegestelle der „Fähre 7“. Dort lag die Dreimastbark „SEUTE DEERN“ - heute Attraktion im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven - als Restaurantschiff vertäut. Mit ihrem großen Marinerettungsboot lernten wir das „Pullen“, wie das Rudern seemännisch heißt.

Unser Bootsmann war ein harter Lehrmeister, der uns nicht schonte und uns immer wieder einbläute, dass später an Bord bei Seenot unser Leben von einer richtigen Grundausbildung abhängen würde. Wir lernten alle Bootskommandos und ruderten auf der Elbe gnadenlos vier bis fünf Stunden gegen oder mit dem Strom. Wer aus dem Takt kam, erhielt eins mit dem Tampenende übergezogen. Die ersten Tage hatten wir alle einen furchtbaren Muskelkater, Blasen an den Händen und ließen uns abends todmüde ins Bett fallen. Manchmal pullten wir zu den Bananenschuppen hinüber, wo die Fruchtschiffe lagen. Dann gab es für uns eine große Staude überreifer Südfrüchte, die für den Handel nicht mehr geeignet waren. Wir verputzten sie in Rekordzeit. Ich habe selten in meinem späteren Leben, auch als Kapitän, einen so ausgeglichenen und hervorragenden Seemann kennen gelernt wie unseren damaligen Bootsmann. Er war der geborene Lehrmeister. Wenn wir etwas von der Seemannschaft gelernt haben, so verdanken wir es ihm, auch dass wir nicht so ganz unwissend als Moses an Bord kamen. In dieser kurzen Zeit von sechs Wochen hat er uns mehr beigebracht, als ich später an Bord je an Knoten und Tauspleißen lernen konnte.

Zwischendurch machten wir bei der SBG (Seeberufsgenossenschaft) unser Seetauglichkeitszeugnis, welches Voraussetzung für die Ausstellung des Seefahrtbuches war. Wir wurden so gründlich, wie es nur möglich war, untersucht und es gab keine Stelle am Körper, die ausgelassen wurde. Wer den Gesundheitstest nicht bestand, konnte gleich nach Hause gehen. Wenn es die Augen waren, konnte er die Maschinen- oder Bedienungslaufbahn einschlagen. Der erhebendste Augenblick war die Aushändigung des Seefahrtbuches. Jetzt war man ja schon ein „beginnender Seemann“. Mit dem Besitz des Seefahrtbuches traten auch einige besondere gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Während man an Land damals erst mit 21 Jahren volljährig wurde, war man als Seemann unter 21 Jahren beschränkt volljährig. Man konnte im Gegensatz zu einem minderjährigen Lehrling an Land seinen Arbeitsvertrag, den Heuerschein, ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten selbst unterschreiben und auf einem Schiff anmustern oder auch später abmustern.

An Bord galt allerdings auch das Jugendschutzgesetz mit einigen Einschränkungen, was die Arbeitszeit anbetraf. So konnten Jugendliche auch an Sonn- und Feiertagen eine gewisse Stundenzahl beschäftigt werden, da der Bordbetrieb besondere Regelungen erforderte. Gewisse Arbeiten, wie das Trimmen der Ladung im Hafen, Arbeiten im Mast usw. durften von Jugendlichen nicht ausgeführt werden. Nur wenn die Sicherheit des Schiffes gefährdet war, konnte von diesen gesetzlichen Einschränkungen abgewichen werden. Der Begriff „Sicherheit des Schiffes“ war offenbar dehnbar, und oftmals wurden in der Praxis unter diesem Motto gesetzliche Vorschriften umgangen. Besonders in der Küstenschifffahrt nutzte man die Schiffsjungen unter Umgehung der Schutzvorschriften bis zur Erschöpfung aus. Die Arbeitszeitvorschriften wurden nach meiner späteren Borderfahrung nie eingehalten. Die Vorgesetzten hatten auch dafür zu sorgen, das Alkoholkonsum- und Rauchverbot für Jugendliche durchzusetzen und darauf zu achten, dass diese im Hafen bis 22 Uhr vom Landgang an Bord zurück waren. Auch hier sah die Praxis anders aus. Aber davon später, denn bisher waren wir ja immer noch im Seemannsheim.

In unserer knappen Freizeit und besonders an Sonntagen, an denen wir frei hatten, gingen wir in kleinen Gruppen am Hafen oder auf der Reeperbahn spazieren. Das war für die meisten von uns eine neue unbekannte Welt, besonders das Vergnügungsviertel von St. Pauli mit seinen Kaschemmen, Kneipen, Nachtbars, Straßennutten und Bordellen. Wir kamen uns vor, wie „Alice im Wunderland“ und brauchten einige Zeit, um dies alles zu verdauen. Viele von uns ließen sich, um ja als Seemann zu gelten, für sechs Mark einen Anker auf den Unterarm tätowieren, den man dann stolz bei halb aufgekrempeltem Ärmel zur Schau stellte. Mit großen Augen bestaunten wir die abenteuerlich aufgetakelten Huren in der Herbertstraße, die vor ihren Fenstern saßen und die Freier animierten. Es gab sie so ganz in Leder mit Peitsche oder als „Salome“, und die ganz freizügigen hielten nur ihren Venusberg bedeckt. Die Preise waren natürlich den Ansprüchen gemäß gestaffelt. Die einfache „Nummer“ kostete damals fünf Mark. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass einer von uns zu einer reingegangen ist. Schüchternheit oder fehlender Mut überwogen. Die Damen wussten natürlich mit erfahrenem Blick, wie unbedarft wir waren und entsprechend fielen ihre Bemerkungen und Kommentare aus.

Neben unserem Seemannsheim befand sich ein großes Seemannsausrüstungsgeschäft, und wir wunderten uns, was man als Seemann an Bord so alles an Kleidung brauchte. Es gab dort Seesäcke, Takelhosen, Pudelmützen, Ölzeug und Pullover, um nur einiges zu nennen. Da wir alle kein Geld hatten, waren wir natürlich nicht in der Lage, uns etwas zu kaufen. Unser Bootsmann gab uns den Rat, erst mal an Bord zu gehen. Dort würde sich schon alles regeln, man würde dann schon selbst sehen, was man brauche. Wenn ich damals bereits gewusst hätte, dass man sein eigenes Bettzeug an Bord mitbringen muss, hätte ich mir zumindest für mein letztes Geld eine billige Wolldecke gekauft, denn diesen Mangel habe ich später bitter zu spüren bekommen.

Vor dem Mast

Moses auf dem Kümo „RÜGEN“

Eines Morgens musste ich mich bei unserem Hausvater melden, der mir mitteilte, dass ich sofort zu der Schiffsagentur Thode gehen sollte, da ein Kümo (Küstenmotorschiff) einen Schiffsjungen suchen würde. Auch bestehe die Möglichkeit, dass ich schon am folgenden Tag an Bord gehen müsse. Die Agentur Thode, eine altehrwürdige Hamburger Firma, hatte ihr Kontorgebäude gleich um die Ecke, und eine Stunde später hatte ich bereits meinen Heuerschein für das Kümo „RÜGEN“ und eine Fahrkarte nach Kiel in der Tasche, außerdem fünf Mark für Spesen. Mein Schiff sollte im Laufe des nächsten Tages in die Holtenauer Schleuse einlaufen und dann weiter in die Ostsee nach Finnland gehen. Ich hätte mich am folgenden Morgen an der Kanalschleuse bei der Schiffsagentur Zerssen & Co, die bereits unterrichtet wäre, zu melden. Das Motorschiff RÜGEN sei ein Kümo von ca. 500 Ladetonnen und gehe in Ballast nach Finnland, wo es Schnittholz laden solle. Man nannte die Kümos damals allgemein „Arschbackenkreuzer“, ein Ausdruck, der in der ganzen deutschen Seefahrt geläufig war. Die Schiffsführung bestand allgemein aus dem Kapitän und einem Steuermann mit kleinem „Küstenbefähigungszeugnis“, auch „Kleines Patent“ genannt, welches den Inhabern erlaubte, in der Nord- und Ostsee herumzuschippern. Als Besatzung waren in der Regel vier Mann vorgeschrieben, wovon einer ein Vollgrad (Vollmatrose) sein musste.

Es war ein schöner sonniger Julimorgen, als ich an der Schleuse Holtenau stand und bangen Herzens auf mein Schiff wartete. Da es noch nicht gemeldet war, hatte ich meinen Pappkoffer bei der Agentur Zerssen & Co abgestellt und beobachtete die in die Schleusen ein- und auslaufenden Schiffe. Sie kamen entweder aus der Ostsee, um durch den Kanal in die Elbe und Nordsee zu gelangen, oder sie verließen den Kanal in Richtung Ostsee. Vom Kümo bis zum großen 15.000-Tonner machten sie in den Schleusen fest und ich beobachtete, wie die Besatzungen auf dem Vorschiff und dem Heck die Schiffsleinen an Land gaben oder beim Ablegen einholten. Ich kam ins Träumen und stellte mir schon vor, dass ich selbst bald auf dem Vorschiff oder am Heck stehen würde, um als wichtiges Rädchen im Bordbetrieb die Befehle des Kapitäns zu befolgen.

Gegen Mittag wurde bei der Agentur die Ankunft des M/S RÜGEN für den nächsten Schleusendurchgang gemeldet, und ich machte mich zusammen mit dem Vertreter der Agentur auf den Weg zur Schleusenkammer. Das erste Schiff, ein großer Finne, machte gerade fest, dem einige andere mittelgroße Frachter folgten. Da die Schleuse schon voll besetzt schien und mein Schiff nicht darunter war, wollten wir schon zurückgehen, bis sich doch noch ein „Winzling“ von Kümo in die Schleusenkammer schob und hinter dem letzten Frachter festmachte. Der Name RÜGEN prangte in übergroßen weißen Lettern an den beiden Seiten des Bugs und hätte einem Ozeanriesen zu Ehren gereicht. Mein Schiff war angekommen! Wir stiegen an einer langen Holzleiter hinab an Deck und meldeten uns beim Kapitän. Nachdem der Agent den Messbrief eingesehen hatte, schickte mich der Kapitän nach einer kurzen Begrüßung ins Mannschaftslogis unter die Back (Steven unter dem Vordeck). Kurz darauf lief die RÜGEN aus der Schleuse in die Ostsee Richtung Finnland und ich hatte Gelegenheit, meine zukünftigen Bordkameraden und unsere Unterkunft kennen zu lernen.

Wir hausten, anders kann man es nicht nennen, zu viert unter der Back in einem Massenlogis ganz vorne am Steven (Bug) des Schiffes. Wir: das waren ein Leichtmatrose, ein Jungmann ein befahrener Moses und ich der unbefahrene Neuling. Der Leichtmatrose hieß Günther und war schon 32 Jahre alt. Der Jungmann, Manfred, war 19 Jahre und kam aus Hamburg. Den Namen des befahrenen Moses habe ich vergessen, weiß aber, dass er nach dieser Reise Jungmann werden sollte und da wir bereits einen solchen hatten, abmustern wollte.

Eigentlich war ein Matrose vorgeschrieben, aber dessen höhere Heuer wollte der Eigner sparen. Bekam er Schwierigkeiten mit den Behörden, fuhr der Eigner, der ein Kapitänspatent besaß, bis zum nächsten ausländischen Hafen als Kapitän, der angeheuerte Kapitän wurde solange Steuermann und der Steuermann derweil „Bestmann“, was dem Bootsmann auf großen Schiffen entsprach. Im nächsten ausländischen Hafen oder auch schon kurz vor Auslaufen, wenn die Behördenvertreter das Schiff verlassen hatten, ging der Eigner von Bord, und alles lief wie vorher gehabt. Musste aber wirklich mal ein Matrose gefahren werden, wurde dafür gesorgt, dass er nach einer Reise wieder von Bord ging. Aber davon später mehr.

Die Autoritätsperson unter der Back war Günther, der Leichtmatrose, da er den höchsten Rang hatte und der älteste unter uns war. Er hatte schon eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Während des 2. Weltkrieges hatte er von Anfang an bei der Kriegsmarine gedient und nach Kriegsende Maler gelernt. Nach der abgeschlossenen Lehre hatte er als Steward bei der alten Hamburger Reederei Llaeisz auf einem der neuen Bananenschiffe gearbeitet, auf denen auch Passagiere mitfuhren. Hier bei uns an Bord fuhr er gleich als Leichtmatrose. Da ihm die Marinezeit angerechnet wurde, übersprang er somit die Moses- und Jungmannzeit. Es gab damals viele solcher Sonderregelungen für ehemalige Marineleute und -offiziere. Die normale Laufbahn eines Seemannes begann als Schiffsjunge, der dann über den Jungmann und Leichtmatrosen zum Matrosen befördert wurde. Danach konnte man sein Steuermannspatent machen und anschließend nach zwei Jahren Steuermannszeit das Kapitänspatent. Kapitän und Steuermann meines ersten Schiffes waren richtige Kümoschipper, und in meiner langjährigen Seefahrtszeit habe ich selten Leuteschinder solchen Formats und animalischer Primitivität erlebt. Der Kapitän war von kleinem, aber athletischem Wuchs. Er war dunkelhaarig mit asketischen zigeunerhaften Gesichtszügen. Im Kontrast zu seinem dunklen Gesicht waren seine Augen von hellgelber Farbe. Ich habe solche Augen bei keinem anderen Menschen vorher oder später gesehen. Sie erinnerten mich an unsere Hauskatze, die solche gelben Augen hatte. Unser Kapitän mochte etwa 42 Jahre alt gewesen sein und wurde von der Crew meistens „Giftzwerg“ genannt. Sonst heißt es an Bord allgemein „der Alte“, wenn vom Kapitän die Rede ist. Wurde er einmal wütend, lächelte er immer zuerst freundlich und wurde dann handgreiflich und gemeingefährlich.

Unser Steuermann war 32 Jahre alt. Im Gegensatz zum Alten war er ein großer sehniger Mann mit hellblondem Haar und schmalen Gesichtszügen. Er hatte hellblaue Augen und einen sehr jähzornigen Charakter. Wurde er wütend, was oft vorkam, warf er mit allem um sich, was ihm in die Hand kam. Er kriegte regelrechte Tobsuchtsanfälle. Dazu fluchte er fürchterlich, und das Objekt seines Zorns musste sich schnell in Sicherheit bringen. Ansonsten war er schweigsam, meist mürrisch und der geborene Antreiber und Leuteschinder. Seine Denkweise war primitiv und unkompliziert. Es ging das Gerücht, er habe sein Steuermannspatent nur nach mehrmaliger Wiederholung geschafft. Er war mit einer Sekretärin verheiratet, die ihm bildungsmäßig hoch überlegen war. Die Bindung muss vorrangig sexuelle Gründe gehabt haben, denn das einzige Thema, über das man mit ihm reden konnte, war das „Bumsen“. Sein Sexualtrieb muss stark ausgeprägt gewesen sein, denn wir haben es später selbst erlebt, dass, wenn seine Frau an Bord kam, eine stabile Person mit einem bemerkenswerten Hinterteil, keine zehn Minuten später die Matratze in seiner Kammer rhythmisch knarrte. Seine Kammer lag Wand an Wand mit unserer Kombüse, so dass wir diese Geräusche gut mitverfolgen konnten. Diese Vorgänge wiederholten sich dann sporadisch den ganzen Tag über. Wenn seine Frau das Schiff wieder verlassen hatte, war er anschließend einige Zeit lang ganz verträglich. Er war ein ausgezeichneter Seemann, und es gab keine seemännische Arbeit, die er nicht perfekt beherrschte.

Während sich unsere Mannschaftsunterkunft vorne unter der Back befand, wohnten der Alte und der Steuermann im hinteren Schiffsteil, wo sich auch Brücke, Maschinenraum, die Kombüse und das einzige Rettungsboot befanden. Das Schiff hatte zwei Ladebäume, die mit Handwinden hochgedreht wurden, und zwei Motorwinden für den Lade- und Löschbetrieb. Vorne auf der Back befand sich das Motorankerspill und darunter der Kettenkasten für die beiden Anker, gleich neben unserem Mannschaftslogis. Unser Logis unter der Back bestand aus einem spitz zulaufenden Raum. Vier kastenförmige Kojen, je zwei übereinander, waren an das hintere Kollisionsschott angebaut. Eine zusätzliche Koje befand sich an der Backbordseite am vorderen Schott zum Kettenkasten. Links daneben war ein kleiner Waschraum von ca. 1,50 x 1,50 m abgeteilt. Am hinteren Schott backbordseits führte ein Aufgang zum Deck. Steuerbordseits stand ein fester kleiner Tisch mit einer Sitzbank direkt unter einem Bullauge. Gleich neben dem Tisch befanden sich ein Kanonenofen und ein Kohlenkasten. Zum Stauen der Ankerkette waren zwei Öffnungen neben der vorderen Koje in die Wand eingelassen. Wurde der Anker aufgehievt, musste einer von uns im Logis die Klappe zum Kettenkasten öffnen und dann während des Hievens mit einem Handhaken die Ankerkette stauen. So verhinderte man, dass sich beim nächsten Ankerwerfen die Kette vertörnte. Das Logis sah danach immer entsprechend aus! Wasser zum Waschen war rationiert und musste in einem Eimer von achtern nach vorne geschleppt werden. Die Toilette, eine kleine Kabine an Deck, befand sich vorne hinter der Back neben dem Niedergang zum Logis. Saß man bei bewegter See auf der Brille, peitschte das Seewasser durch das Abflussloch hoch und man musste seine Testikel in Sicherheit bringen.

Die Wohn- und hygienischen Verhältnisse waren schrecklich, aber wir waren jung, kannten es nicht anders und dachten, es müsse so sein. Da die Verhältnisse auf anderen Kümos ähnlich waren, nahmen wir alles als gegeben hin. Bei schwerem Wetter wurden wir vorne in unserem Massenlogis wie in einer Zentrifuge unhergeschleudert. Dazu kam das schlagende Geräusch der Ankerketten im Kettenkasten. Es hörte sich wie das Geläut von Kirchenglocken an. Im Winter musste bei schwerem Wetter auf See der Schornstein für unseren Kohleofen auf der Back abgebaut werden und es konnte deshalb nicht geheizt werden. Dann wurde es lausig kalt und nicht selten froren unsere Matratzen an der Eisenwand fest. War das Wetter zu schlecht, konnten wir unser Logis zur Wachablösung nicht verlassen, da es unmöglich war, über Deck nach achtern zu gelangen. Wir wären sonst über Bord gespült worden. Im Sommer herrschte in unserem Loch eine furchtbare Hitze und die Luft stand wie eine Glocke im Raum. Da konnte auch das kleine Bullauge keine Abhilfe schaffen. Wasser gab es pro Mann nur einen Eimer pro Tag zum Waschen. Zeugwäsche wurde grundsätzlich nur mit Seewasser und einer speziellen Seife für Salzwasser erledigt. Die Spülung erfolgte während der Fahrt mit Hilfe einer Wurfleine, an der die Wäsche im Kielwasser hinterhergeschleift wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mich während meiner 17monatigen Bordzeit auch nur ein einziges Mal mit warmem Wasser gewaschen hätte. Von einer Dusche träumten wir damals noch nicht mal. Der dumpfe, muffig-feuchte Geruch hing immer in unserem Logis so dass wir es schon gar nicht mehr merkten.

Als unbefahrener Moses stand ich in der Rangordnung an Bord natürlich ganz unten und musste, wie damals üblich, die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da ich von nichts eine Ahnung hatte, nicht steuern konnte und so an Deck nicht zu gebrauchen war, steckte man mich zunächst für einen Monat in die Kombüse, auch wenn ich vom Kochen überhaupt nichts verstand.

Die Autoritätsperson unter der Back war also, wie bereits erwähnt, Günther. Er trug einen Schnauzbart, sprach gerne und sehr viel und verstand seinen Job. Uns Junggrade hatte er tüchtig unter Zug, wobei der Marinemaat immer wieder durchkam. Wir respektierten ihn. Er wollte noch bis zur Beförderung zum Matrosen an Bord bleiben und dann abmustern und hatte seine Zeit bald herum. Der nächste in der Rangordnung war Manfred, unser 19jähriger Jungmann, den wir alle „Hundepint“ nannten. Er war blond, groß und hatte schon auf zwei Kümos gefahren, auf der „Adelheid“ und „Käthe Hamm“. Den Spitznamen „Hundepint“ soll er bekommen haben, als er eines Morgens nackt aus seiner Koje sprang und ein Kollege beim Anblick seiner erigierten „Wasserlatte“ erstaunt ausrief: „Mensch, du hast ja einen Hundepint.“ Auf Plattdeutsch heißt dieser Begriff „Hundepenis“, und es gibt in der Seemannssprache einen solchen Begriff, der ein spitzzulaufendes Tauende so benennt. Dieses ist vorne eigens mit Segelgarn bewickelt und dadurch besser durch eine Öse oder Block zu stecken. Da wir im Sommer fast alle nackt schliefen und nicht prüde waren, konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass der Spitzname zutreffend war. Er hatte wirklich ein langes, nach vorne spitz zulaufendes Glied mit einem fingerhutförmigen Kopf. Sein Glied war fast immer erigiert, und die „Mädchen an der Küste“ schwärmten von seiner Potenz.

Manfred kam aus Hamburg und war in der Nähe der Reeperbahn groß geworden. Sein Vater war im Krieg gefallen, und seine Mutter arbeitete als Schaffnerin bei der Straßenbahn. Er war ein guter, aber empfindlicher Kamerad, und ich verstand mich mit ihm am besten von allen. Da ich auf meiner ersten Reise von nichts eine Ahnung hatte, half er mir an Bord bei meinen Schwierigkeiten, wo er nur konnte. Er war ein guter Seemann und sollte bald Leichtmatrose werden. Anschließend wollte er auf „Große Fahrt“ gehen. An den anderen befahrenen Moses kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, da er auch nicht lange an Bord blieb. Ich weiß nur noch, dass er ein ruhiger 17jähriger Bursche war und einen ziemlich deprimierten Eindruck machte. Später, nachdem ich selbst längere Zeit an Bord war, konnte ich ihn verstehen. Auch ich war manchmal nahe dran, alles hinzuschmeißen und die Seefahrt an den Nagel zu hängen. Da wir schon einen Moses an Bord hatten, nannten mich alle merkwürdigerweise nur „Seemann“, und diesen Namen sollte ich die ganzen 17 Monate, die ich an Bord blieb, behalten. Der Ton zu uns Junggraden an Bord war rau und Worte wie „Dummes Schwein“, „ich trete dir in den Arsch“ oder „ich hau dir welche an den Hals“ waren an der Tagesordnung und manchmal setzte es wirklich was.

Da ich als unerfahrener Neuling an Deck nicht zu gebrauchen war, wurde ich also in die Kombüse gesteckt. Aber auch dort hatte ich von nichts eine Ahnung. Nach drei Tagen intensiver Einweisung durch den Steuermann mit Fußtritten, Flüchen und Drohungen wie beispielsweise „ich hau dich an die Wand, dass du Lumpen kotzt“ oder „dich hätte die Hebamme gleich nach der Geburt erwürgen sollen“ wusste ich in etwa, wo es lang geht. Kochen konnte ich zwar immer noch nicht, und der Steuermann musste einspringen, aber zumindestens konnte ich den Kohleherd anzünden und Kaffee und Tee aufgießen. Mein Tag begann in der Frühe um 5.30 Uhr, wenn die 6.00-12.00-Uhr-Wache geweckt wurde. Um 6 Uhr heizte ich den Kohleherd an, was bei Regenwetter und schwerer See nicht immer gleich gelang, und manchmal musste ich mit einer Konservendose voll Gasöl nachhelfen. Wehe, wenn mich der Alte oder der Steuermann dabei erwischte! Dann setzte es Maulschellen und Fußtritte. Nach dem Herdanheizen musste ich mit der Handpumpe den Kombüsentank mit Trinkwasser (seemännisch ausgedrückt: mit Frischwasser) auffüllen und Kaffee auf die Brücke zum Alten bringen. Die Kaffeebohnen hatte der Steuermann, der die Wache an den Alten übergab, vorher abgezählt. Bei dieser Gelegenheit bekam der Bordhund seine halbe Dose Kondensmilch in seinem Napf zum Frühstück serviert. Wir vier vorne unter der Back mussten mit einer Dose die ganze Woche auskommen. Nachdem der Steuermann mit meiner Assistenz das Mittagessen vorbereitet hatte, brachte ich um 7.30 Uhr eine große Kanne „Muckefuck“ (Ersatzkaffee) nach vorne. Unser Frühstück war spartanisch: außer genügend schwarzem „Kommissbrot“, Margarine und Heizer-Jam (Marmelade in Dosen) gab es nichts.

Wir lebten noch unterhalb des vorgeschriebenen Proviantsatzes. Gemäß Speiserolle hatte jeder einmal in der Woche 50 g Bohnenkaffee zu beanspruchen, den wir dann alle am Sonntag zusammenwarfen und uns eine anständige Tasse Kaffee gönnten. Auch standen uns pro Woche zwei Eier zu, die wir dann zu unserem Kaffee zum Frühstück verspeisten. Die Speiserolle billigte uns auch jede Woche einen Zipfel Dauerwurst, eine Scheibe Käse, etwas Zucker und ein Scheibchen Butter zu, aber unser Alter fuhr eben unter dem Satz der Speiserolle. Nicht gespart wurde an Zucker und schwarzem Tee. Nach dem Frühstück törnten (arbeiteten) die anderen an Deck zu, während ich das Mittagessen kochen musste. Da es damals auf den Kümos weder Kühlschränke, geschweige denn Kühlräume gab, wurde, wenn die Reise länger dauerte, wie in historischen Seefahrtszeiten viel Rauch- oder Salzfleisch verwendet. Nur während der Hafenliegezeiten und zwei Tage danach konnte man frisches Fleisch kaufen und verzehren. Am Essen wurde radikal gespart, und wir hatten an Bord eigentlich immer Hunger. Es wurde auch ständig über das Essen gemeckert, meistens berechtigt, aber gelegentlich auch unberechtigt. Beschwerden beim Alten hatten fast immer Entlassung zur Folge, denn das Thema Proviant und Essen an Bord war innerhalb der deutschen Seefahrt eine Heilige Kuh, die man nicht anzutasten hatte. Man konnte sich über die Arbeit, die Behandlung oder die Vorgesetzten beschweren, nicht aber über das Essen. So wurde meist intern unter der Back über den Fraß oder die zu kleinen Portionen geschimpft und da ich ja gewissermaßen für das Essen zuständig war, musste ich dafür herhalten. Ob ich Schuld hatte oder nicht, spielte keine Rolle. Die Speisepalette reichte von der Linsensuppe über Labskaus, „Frische Suppe“ bis zum seltenen Braten im Hafen. Satt wurden wir nie.

Nur einmal im Monat konnten wir uns den Bauch voll schlagen: Da gab es „Plum un Klüten“, ein altes norddeutsches Gericht: Backobst wurde mit einer Speckseite zusammen gekocht, dazu gab es mit Wasser hergestellte Mehlklöße. Jeder von uns bekam ein gut bemessenes Stück Speck und wir aßen, bis wir nicht mehr konnten. Ein beliebtes Schlagwort des Alten war: „Ihr seid hier nicht an Bord, um satt zu werden, sondern nur zum Überleben.“ Wenn unser „Giftzwerg“ einen getrunken hatte, änderte er sein Motto in: „Wir wollen euch hier nicht mästen, sondern nur am Leben erhalten.“ Abends gab es immer nur Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Tag für Tag, Monat für Monat. Uns hingen die Bratkartoffeln zum Halse raus, aber man hatte wenigstens etwas im Magen. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Kümos besser war, bei uns jedenfalls war Schmalhans Küchenchef. Versaute ich einmal ein Mittagessen, gab es „was an die Wäsche“ oder ich musste die ganze Woche den Fraß aufgewärmt alleine essen. Einmal hatte ich aus Gedankenlosigkeit die Bohnen zweimal gesalzen, was ich erst beim Abschmecken merkte. In meiner Angst und Verzweiflung wollte ich das durch eine gleiche Menge Zucker wieder ausgleichen. Der Fraß schmeckte wie „Knüppel auf den Kopf“, aber irgendwie gelang es mir, die anderen und sogar den Steuermann zu überzeugen, dass es an den Bohnen gelegen habe. Gott sei Dank waren es unsere letzten Bohnen gewesen.

Ein großes Problem war für mich auch der verflixte Kohleherd, der bei Regenwetter überhaupt nicht zog und ich dann in Folge das Essen nicht rechtzeitig fertig bekam. Dann erschien der Alte und fluchte fürchterlich. Sein Lieblingswort war dabei „Wichskopf“: „Du verfluchter Wichskopf bist sogar zu dumm zum Feuermachen, dich sollte man über Bord werfen.“ Von den Kommentaren und Flüchen der übrigen unter der Back ganz zu schweigen. Hatte ich einmal vergessen, den Kombüsen- oder Scheißhaustank achtern mit der Hand aufzupumpen, drehte er durch und ich musste sehen, dass ich wegkam. Bekam er mich zu fassen, gab es Prügel und an eine Gegenwehr war nicht zu denken. Während der Alte und der Steuermann in einer kleinen Nische neben der Kombüse aßen, musste ich das Essen für uns in besonderen „Backen“, drei Behälter übereinander in einem Traggestell, nach vorne unter die Back schaffen. Bei schlechtem Wetter oder Deckslast war das ein abenteuerliches Unternehmen und nicht immer kam ich heil an. Dann gab es vorne kein Essen und die Stimmung war explosiv. Bei zu schwerem Wetter wurde nicht gekocht und es gab nur „kalt“. Die Mahlzeit bestand dann meistens aus einer kleinen Dose Corned Beef und ein paar Ölsardinen.

Kamen wir einmal nach Schweden, verkauften wir alle „schwarz“ unsere eine Flasche „Eau de Vin“, die uns der Alte pro Monat aus dem Kantinenschrank zusammen mit den Zigaretten aushändigte. Wir bezahlten für die Flasche zollfrei 1,36 DM und verkauften sie in Schweden für ca. 20 Kronen, was in etwa 18 Mark entsprach. Da in Schweden der Alkoholverkauf bzw. -konsum staatlich kontrolliert war, was einem Verbot gleichkam, war der Zoll besonders scharf, und die „Schwarze Gang“ filzte jedes Schiff. Die Strafen waren horrend. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass der Alte und der Steuermann den Schnaps kistenweise, im Maschinenraum versteckt, schmuggelten. Sie wurden nie erwischt. Das fuchste uns schon, da wir mit nur einer Flasche abgespeist wurden. Am liebsten hätten wir sie beim Zoll hochgehen lassen, aber das wagte dann doch niemand. Wenn wir unsere Flasche verkauft hatten, stürzten wir mit dem Geld in die nächste Konditorei, wo wir uns dafür Kuchen kauften, den wir gleich an Ort und Stelle verputzten. Das muss furchtbar ausgesehen haben, denn einmal fragte uns die Verkäuferin, ob wir Deutsche seien und es bei uns an Bord keinen Kuchen gäbe. Wir schilderten unsere Situation in den düstersten Farben, und der armen Frau muss eine Gänsehaut heruntergelaufen sein. Jedenfalls durften wir während der Liegezeit in diesem Hafen nach Geschäftsschluss den Bruch oder die nicht verkauften Reste abholen. Wir veranstalteten dann vorne richtige „Kuchenfressorgien“. Einmal kam der Steuermann, der misstrauisch geworden war, und dann ging mit ihm der primitive Neidinstinkt durch. Er bekam einen roten Kopf und schrie: „Nur jeden Tag Kuchen fressen und nichts in der „Mau“ haben.“ Anschließend verschwand er wutentbrannt aus unserem Logis.

In der Kombüse lernte ich auch das in der Rangordnung noch über mir stehende „Besatzungsmitglied“ kennen, mit dem mich ein 17monatiges Hass- und Freundschaftsverhältnis verbinden sollte: die bereits erwähnte vierjährige Bordhündin des Eigners, die sich schon zwei Jahre an Bord befand und außergewöhnliche Privilegien besaß. Der Rasse nach war sie eine mittelgroße schwarze Pudelhündin aus Dänemark mit Stammbaum. Gleich auf meiner ersten Reise verscherzte ich mir meine Sympathien bei unserer Hundelady „Daisy“. Da ich ja kein Bettzeug besaß, musste ich auf der nackten Seegrasmatratze in meinen Arbeitsklamotten schlafen. Da jeder sein eigenes Bettzeug hatte, war nirgends eine Decke aufzutreiben. In einem Anfall von unbegreiflicher Menschlichkeit, die ihm gewiss enorme Überwindung gekostet haben muss, gab mir der Alte Daisys Decke. Jeden Morgen, wenn ich in die Kombüse kam, roch sie ja an mir ihre geliebte Decke und reagierte äußerst aggressiv mit gefletschten Zähnen. Um das Maß voll zu machen, stahl ich auch einen Teil von ihrer Milch. Ich wusch also am Abend vorher ihren Napf besonders gründlich sauber und wartete dann am anderen Morgen, bis der Steuermann die Milch eingeschüttet hatte. Wenn er gegangen war, schüttete ich die Hälfte davon in eine kleine Dose und verdünnte Daisys Milch mit Wasser. Die geraubte Milch brachte ich dann nach vorne für unsern Kaffee. Daisy war nicht dumm, merkte das und vergaß es mir nie. Wir wurden nie gute Freunde. Aber irgendwie waren wir auch aufeinander angewiesen und das verband uns. Ich weiß nicht, wie oft sie mich hasserfüllt angebellt hat, aber ich war der einzige an Bord, der sie manchmal an Land ausführte und das wusste sie. Meistens war sie beim Alten oder Steuermann auf der Brücke, und nur bei schwerem Wetter verkroch sie sich bei mir in der Kombüse. Die Kümos rollen bei schwerer See fürchterlich, und es war mir dann oft nicht möglich, nach vorne zu kommen, ohne über Bord gespült zu werden. Dann saßen wir beide in Notgemeinschaft zusammengedrängt in der Kombüse wie zwei Häufchen Elend und warteten auf Wetterbesserung. War alles vorbei, bestand wieder der alte gespannte Zustand zwischen uns.

Nach dem Geschirrabwaschen und „Aufklaren“ in der Küche und vorne und dem Reinigen der Kammern des Alten und des Steuermanns begab ich mich auf See auf die Brücke um steuern zu lernen. Der Steuermann schickte dann den Rudergänger zum Arbeiten an Deck, während ich bis 17 Uhr am Ruder stand. Das erste Mal am Steuerrad stehen zu dürfen, war für mich ein erhabener und ehrfurchtsvoller Augenblick. Das große hölzerne Steuerrad war mit Kettenzügen mit dem Ruderblatt verbunden und man musste schon kräftig drehen, damit das Schiff gehorchte. Bis ich soweit war, dass ich nach dem Kompass steuern konnte, musste ich viele Fußtritte und Flüche einstecken. Manchmal, wenn ich bei gefährlicher Annäherung eines anderen Schiffes aus dem Ruder scherte, sprang der Alte oder der Steuermann ans Ruder, wobei ich weggeschleudert wurde, bis die Situation wieder klar war. Anschließend hagelte es Flüche und Drohungen bis zum „Sack“. Den „Sack geben“ bedeutete die Entlassung und war die häufigste und gefährlichste Drohung. Denn war man entlassen und hatte dadurch eine schlechte Fahrzeit im Seefahrtbuch, musste man mit diesem Makel eventuell monatelang auf ein neues Schiff warten.

Entlassen konnte der Kapitän nach Belieben. Ein Grund fand sich immer. Nur die 48 Stunden Kündigungsfrist musste er einhalten. So war die Drohung: „Im nächsten Hafen bekommst du den Sack!“ die schlimmste und zog immer. Um 17 Uhr, nach dem Steuern, musste ich schon wieder das Abendessen, eben die erwähnten Bratkartoffeln, bereiten. Nach dem Abendessen und der „Backschaft“ ließ mich der Alte noch bis 20 Uhr steuern. Zwischendurch hatte man mir auch schon beigebracht, wie man die Maschine auf See während der Fahrt „abschmiert“ und mit der Handpumpe den Brennstofftank aufpumpt. So lösten mich der Alte oder der Steuermann alle zwei Stunden am Ruder ab und schickten mich zum Abschmieren in den Maschinenraum. Um etwa 21 Uhr durfte ich dann nach vorne zum Schlafen gehen, wo ich mich nach einem Fünfzehnstundentag todmüde in die Koje fallen ließ. Nach den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes hätte man mir einige Pausen zubilligen müssen. Aber daran hielt sich niemand in der Küstenschifffahrt.

Im Hafen musste ich mit an Deck arbeiten. Es gab einen Begriff an Bord, welchen die Kümoschipper und Reeder erfunden hatten: „Schiffsinteresse“. Das Schiffsinteresse erfordere von der Besatzung, auch mal ohne Bezahlung zu arbeiten. In diesem Sinne wurde auch das Wort „Schiffssicherheit“ oft verwendet, denn Arbeiten, die der Sicherheit des Schiffes dienten, durften nicht verweigert werden. Auch wenn es sich nur um Instandsetzungsarbeiten handelte, wurden sie oft als der Schiffssicherheit dienend deklariert. Man konnte ein Schiff außenbords malen lassen und sagen, dies diene der Schiffssicherheit, da ja der Rostfraß das Schiff angreife. Es gab dafür natürlich genau definierte gesetzliche Regelungen, aber wir waren in diesen Dingen unerfahren und kannten es nicht anders. Zeigte jemand zu wenig „Schiffsinteresse“ und wollte während der Hafenliegezeit im Sommer nach 18 Uhr nicht ohne Bezahlung arbeiten, wurde er bei günstiger Gelegenheit wegen Interesselosigkeit und mangelnder Zuverlässigkeit entlassen. Auch mussten wir damals froh sein, überhaupt eine Anstellung an Bord zu haben.

Unsere Reise ging also nach Finnland, wo wir in einem kleinen Hafen, er hieß wohl Haukipudas, auf Reede Schnittholz luden. Das Holz wurde mit Lastkähnen an das Schiff gebracht und dann mit unseren zwei Ladebäumen in den Laderaum gehievt. Dort wurde es Brett für Brett von Frauen in Lagen gestaut und festgekeilt. Es war das erste Mal, dass ich Frauen als Hafenarbeiterinnen sah. An den Motorwinden für die Schwingladebäume lösten sich der Steuermann, der Leichtmatrose Günther und unser Jungmann „Hundepint“ ab. Wir Schiffsjungen durften noch keine Winde bedienen. Im Grunde waren auch der Leichtmatrose und Jungmann als „Junggrade“ nicht dazu berechtigt, und der Alte hätte zwei erfahrene Windenleute von Land anheuern müssen. Aber solange kein Unfall geschah und keine Kontrolle stattfand, nahm er es eben auf seine Kappe. Es durfte eben nichts passieren! Wir waren natürlich alle scharf auf die Frauen, da auch einige sehr junge dabei waren, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass sich eine von ihnen verführen ließ. Wahrscheinlich unterstanden sie einer strengen Disziplin und hätten sofort ihren Arbeitsplatz verloren. Da keine von ihnen deutsch und wir nicht finnisch sprachen, konnten wir uns mit ihnen nur in Zeichensprache verständigen, was viel Gekicher und Gelächter auslöste. Wenn unser Steuermann das mitbekam, brach wieder sein primitiver Neidinstinkt durch, und er trieb uns zur Arbeit an.

War der Unterraum vollgestaut, musste die Luke seefest verschlossen werden, was harte Knochenarbeit bedeutete. Auf die geschlossene Luke kam eine Deckslast Holz. Da die Arbeiter während dieser Unterbrechung nicht weiter stauen konnten und Zeit Geld bedeutete, musste jeder von uns heran, selbst der Alte. Zuerst mussten mit den Ladebäumen und den Winden die schweren „Scheerstöcke“, große eiserne Querträger, von oben in die Luke eingesetzt werden. Dadurch wurde die Luke in einzelne Partien geteilt, in die dann Holzlukendeckel, ca. 150 Stück, per Hand eingesetzt wurden. Jeder Holzlukendeckel war zwei Meter lang und an den Enden mit Eisen beschlagen, so dass nur zwei Mann sie heben konnten. Sie wurden von zwei Leuten vom Deck auf das Lukensüll gestemmt und dort von zwei anderen in den einzelnen Partien ausgelegt. Anschließend wurde die so geschlossene Luke durch drei schwere übereinandergelegte Persennige abgedeckt und durch Holzkeile an den Lukensüllseiten festgekeilt. Danach wurde das Ganze durch zwölf schwere Eisenbügel, die querschiffs lagen, mit Schraubverschlüssen befestigt. Darüber kam dann die Holzdeckslast, die nach Beendigung des Ladens durch schwere Ketten gesichert wurde, die quer zum Schiff über die Ladung gespannt werden mussten.

Solche Decksladungen mit Schnittholz waren für kleine Kümos bei schlechtem Wetter äußerst gefährlich, besonders im Winter, wenn Vereisungsgefahr bestand. Schlägt die See nämlich eine Zeitlang über die Deckslast, saugt sich das Holz voll Wasser und wird an der Luvseite schwerer. Durch Vereisung erhöht sich das Gewicht, so dass das Schiff Schlagseite bekommen und kentern kann. So passierte es manchmal, dass man morgens auf See bei 20 Grad oder mehr Schlagseite aufwachte. Dann war „Holland in Not“, und es bestand höchste Lebensgefahr. Schlugen nun weitere Brecher auf die Schlagseite, konnte das Gewicht noch vergrößert und somit das Schiff zum Kentern gebracht werden. Der Alte drehte das Schiff dann in einer solchen Situation mit dem Bug in den Wind, und wir mussten angeseilt bei dem schweren Wetter und der Schräglage die Decksladung in die See werfen: Eine mörderische und gefährliche Arbeit! Man musste die Ketten, die in der Mitte mit einer Spannschraube und einer Slipvorrichtung die Ladung zusammenhielt, „slipen“ (gleiten / lösen), so dass die Ladung durch die Schräglage in die See stürzte und das Schiff sich aufrichten konnte. Da es mehrere Ketten waren, wurde soviel Ladung „geslipt“, bis die Gefahr vorüber war. Bei diesem sogenannten „Seewurf“ bestand meist die Gefahr, dass man selbst mit der Ladung in die See gerissen wurde, besonders bei Vereisung und nachts. Eine andere unangenehme Gefahr bei Holzdecksladungen, die ich auch selbst erlebt habe, konnte dadurch entstehen, dass bei schwerer vorderlicher See die Decksladung nach vorne rutschte und den Eingang zu unserem Logis unter der Back blockierte. Man war dann vorne wie eine Ratte in der Falle gefangen, denn der Eingang war damit durch Tonnen von Holz versperrt, ein furchtbares Gefühl. Wir saßen nun stunden- oder tageweise vorne eingesperrt, bis uns bei Wetterbesserung die drei Mann von achtern mit Äxten, Brechstangen und Sägen befreiten. Selbst bei ruhigem Wetter und leichtem Seegang konnte die Deckslast gefährlich werden. Bei Vereisung konnte man trotz der vorgeschriebenen Stützen und Strecktaue ins Rutschen kommen und dabei außenbords gehen. Für mich als Kombüsen-Moses war es beim Transport der schweren „Backen“ bei Seegang und Glatteis besonders gefährlich, das Essen nach vorne zu bringen, denn ich hatte nur eine Hand zum Festhalten frei. Auch für die Wachablöser, die bei stockfinsterer Nacht über die Deckslast turnen mussten, war es immer wieder ein gefährliches Unternehmen, und mancher Seemann verschwand dabei für immer.