Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

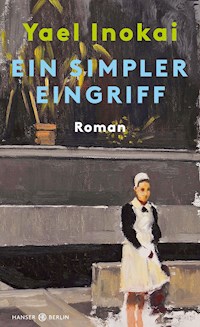

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein neuartiger Eingriff soll Frauen von ihren psychischen Leiden befreien. Doch ist das menschenwürdig? Eine Geschichte von Emanzipation, Liebe und Empathie. Meret ist Krankenschwester. Die Klinik ist ihr Zuhause, ihre Uniform trägt sie mit Stolz, schließlich kennt die Menschen in ihrem Leiden niemand so gut wie sie. Bis eines Tages ein neuartiger Eingriff entwickelt wird, der vor allem Frauen von psychischen Leiden befreien soll. Die Nachwirkungen des Eingriffs können schmerzhaft sein, aber danach fängt die Heilung an. Daran hält Meret fest, auch wenn ihr langsam erste Zweifel kommen. „Ein simpler Eingriff“ ist nicht nur die Geschichte einer jungen Frau, die in einer Welt starrer Hierarchien und entmenschlichter Patientinnen ihren Glauben an die Macht der Medizin verliert. Es ist auch die intensive Heraufbeschwörung einer Liebe mit ganz eigenen Gesetzen. Denn Meret verliebt sich in eine andere Krankenschwester. Und überschreitet damit eine unsichtbare Grenze.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Ein neuartiger Eingriff soll Frauen von ihren psychischen Leiden befreien. Doch ist das menschenwürdig? Eine Geschichte von Emanzipation, Liebe und Empathie. — Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022Meret ist Krankenschwester. Die Klinik ist ihr Zuhause, ihre Uniform trägt sie mit Stolz, schließlich kennt die Menschen in ihrem Leiden niemand so gut wie sie. Bis eines Tages ein neuartiger Eingriff entwickelt wird, der vor allem Frauen von psychischen Leiden befreien soll. Die Nachwirkungen des Eingriffs können schmerzhaft sein, aber danach fängt die Heilung an. Daran hält Meret fest, auch wenn ihr langsam erste Zweifel kommen.»Ein simpler Eingriff« ist nicht nur die Geschichte einer jungen Frau, die in einer Welt starrer Hierarchien und entmenschlichter Patientinnen ihren Glauben an die Macht der Medizin verliert. Es ist auch die intensive Heraufbeschwörung einer Liebe mit ganz eigenen Gesetzen. Denn Meret verliebt sich in eine andere Krankenschwester. Und überschreitet damit eine unsichtbare Grenze.

Yael Inokai

Ein simpler Eingriff

Roman

Hanser Berlin

Für Phyllis

Oktober, Zeit für Gespenster. Ich sehe mich wieder als junge Frau im Spiegel. Da ist Überzeugung in meinem Blick. Ungetrübt von Zweifeln. Ich bin Mitte zwanzig, und ich habe die Welt verstanden.

Später, als ich mehr wusste, sehnte ich mich danach zurück. Mein Glaube hatte mich beschützt.

Damals war ich Krankenschwester in einer Klinik, wo neuartige Eingriffe durchgeführt wurden. Jene Eingriffe sollten Menschen von ihren psychischen Störungen befreien und sie in eine neue Zukunft entlassen, eine echte Zukunft, nicht nur eine fortwährende Existenz.

Ich hing an dieser Hoffnung. Die Arbeit in der Klinik war an Hoffnungslosigkeit sonst nicht gerade arm. Es kam oft genug vor, dass wir nichts mehr tun konnten. Nichts mehr tun, so hätten es andere Schwestern nie formuliert. Wir waren ja bis zum Ende da, und darüber hinaus. Aber für mich riss dieses Urteil jedes Mal einen Abgrund auf.

Ich war diejenige, die dem Doktor während des Eingriffs assistierte. Er navigierte seine Instrumente zur betroffenen Stelle im Gehirn und machte diese unschädlich. Die Frauen und Männer blieben dabei wach. So konnten wir sichergehen, dass alles Gesunde unversehrt blieb. Ich hielt sie beschäftigt und nahm ihnen die Angst. Mitgefühl nannte ich das: Ich kann das gut, weil ich das Mitgefühl beherrsche.

Es war ein simpler Eingriff. Die Nachwirkungen konnten schmerzhaft sein, aber das ging vorüber. Dann fing etwas Neues an. So wurde es mir beigebracht. Daran hielt ich fest.

Marianne

1

Das Erste vom Tag: der Regen am Fenster. Die Schritte der anderen. Das Klappern der Fahrräder, die zurückgeschoben und beladen wurden, ehe die Ersten von uns aufstiegen und in den Morgen verschwanden.

Das Schwesternwohnheim lag am Stadtrand. Die Straße rechts runter fing das Industriegebiet an. Wir fuhren immer links, an der Reihenhaussiedlung mit ihren tiefen Dächern vorbei, durch das Stück Wald, bis zur Klinik. Auf halber Strecke konnte man zur Stadt abbiegen.

Das Wohnheim hatte seine lauten und seine ruhigen Stunden. Stille gab es keine. Manchmal zerriss mir ein Traum die Nacht, und ich lag da, im Dunkeln, und hörte dem Haus zu. Hörte das Wasser, das hinter der Wand durch die Leitungen rauschte und dachte an die Wohnung, in der ich aufgewachsen war und von der ich die längste Zeit geglaubt hatte, sie sei aus Papier gebaut. Ich lag da und hörte, wie die anderen in ihre Betten fielen, ein müder Körper zehnmal schwerer als ein wacher, und mir wurde klar, was ein Bett tragen muss, Knochen und Fleisch und Blut und alles, was ein Mensch gesehen hat.

Kurz bevor der Wecker surrte, schlief ich wieder ein. Die wenigen Minuten katapultierten mich weit weg. Ich brauchte einen Moment, um zurückzukehren. Ich streckte die Zehen unter der Bettdecke hervor, die Finger, nur meinen Kopf hatte ich nicht vergraben. Die Schuhe standen nie da, wo ich sie vermutete, ich trat jedes Mal auf den kalten Boden. Der Schreck schlug in meine Sohlen ein wie ein Blitz. Jetzt nur nicht trödeln.

Die Toiletten lagen am Ende des Ganges, von unserem Zimmer am weitesten entfernt. Der Durchgang zu ihnen war schmal und kalt, zwei Fenster gingen direkt zum Hof ab. Jeden Morgen führte ich dort meinen kleinen, fröstelnden Tanz auf, während ich in der Schlange darauf wartete, mich erleichtern zu können.

Über den Waschbecken roch es sauer. Arme wurden angehoben, die Achseln mit Lappen ausgewaschen. Auch der Gestank unruhiger Träume hing in der Luft, das Sandige, Erdige der Augen, aus denen sich die Unglücklichen den Schlaf zu reiben versuchten.

Ich wusch mir die Hände und klatschte kaltes Wasser auf die Wangen, die Stirn, den Mund, trank, spuckte die Nacht aus, die mir immer pelzig auf der Zunge lag.

Nach der Morgentoilette zog ich eins meiner Kleider an. Ich wählte nach Witterung aus. Sie waren dazu da, mich von Tür zu Tür zu bringen. Ich war nachlässig mit ihnen. Andere machten mich auf Risse, kleine Löcher und Flecken aufmerksam.

Es war ein kurzes Frühstück, das wir im Speiseraum einnahmen. Fünf Minuten reichten. Kaum eine von uns war um diese Uhrzeit schon hungrig. Es gab solche wie mich, die gut konditioniert waren zu essen, wenn Essen da war. Ohne Regung nahmen sie den Haferbrei und die Äpfel zu sich und tranken dankbar den dünnen Kaffee. Es gab jene, die zwei oder drei Portionen verschlangen und auf Reserve aßen. Ein paar Muntere waren auch darunter, die das Frühstück wie eine echte Mahlzeit behandelten. Stehen ließ es keine. Eine Schwester mit leerem Magen war nutzlos.

Zurück im Zimmer warf ich nur noch die dünne Jacke über. Ich schloss die Tür hinter mir, reihte mich in den Strom der Schwestern ein, der die Treppe nahm, unten in die Schuhe stieg und zu den Rädern ging. Zielsicher griff ich nach dem vertrauten Lenker. Wir stiegen auf und fuhren los. Wir sagten nichts. Die Fahrräder gaben ihr eigenes, ratterndes Konzert.

Seit acht Jahren arbeitete ich in der Klinik. Ich konnte mir keine andere Welt für mich denken. Keine andere Routine als diese, unter Schwestern, die sich alle für ihre Aufgaben bereitmachten.

2

Ich war stolz darauf, wer ich war, wenn ich die Uniform trug. Ich erinnere mich ganz genau an das Gefühl in der Umkleide, Morgen für Morgen, der weiße, gestärkte Stoff auf meiner Haut, das Schließen der Knöpfe, das Anstecken der Uhr, das Aufsetzen meiner Haube. Die Person, die ich dann wurde. Nichts anderes war ich je lieber gewesen im Leben.

Meine Station befand sich im fünften Stock. Ich hatte dort schon große Teile meiner Ausbildung absolviert und war dann geblieben.

Vor Schichtbeginn wusch ich mir die Hände. Sie zuckten nicht mehr unter dem kalten Wasser. Sie hatten sich an das ständige Säubern gewohnt. In den ersten Monaten waren sie rot und rissig gewesen, ununterbrochen gereizt, schrien mich an, wenn ich abends im Bett lag und schlafen wollte. Aber der Körper gewöhnt sich an fast alles.

Dann kam die Übergabe. Die Nachtschwestern versuchten, sich die vergangenen Stunden nicht anmerken zu lassen. Sie sahen mich an, wenn sie mir lediglich eine Zimmernummer nannten. Ein paar sahen dabei durch mich durch, den Abgrund in den Augen.

Lediglich eine Zimmernummer. Jemand war gestorben. Immer wieder von Neuem spürte ich in so einem Moment den Unglauben in meiner Kehle.

Wenn ich die Zimmer betrat, waren sie bereits gereinigt. Früher war es meine Aufgabe gewesen, die Spuren der Verstorbenen zu beseitigen. Ich hatte den Tod aus dem Zimmer gescheuert und Ordnung in die zurückgelassenen Dinge gebracht. Jedes Buch und jedes Foto konnte damals Übelkeit in mir wachrufen. Ich war froh, als das vorüberging.

Dann wurden die Koffer zu meiner Verantwortung. Ich hatte mich um sie zu kümmern, bevor die Mühlen meines Tages in der Klinik angeworfen wurden. Der Tod war eine Angelegenheit für die Nacht. Nur selten wagte jemand die Ausnahme.

Die Koffer empfingen mich immer auf dem Tisch. Alles, was die Verstorbenen bei ihrer Ankunft ausgepackt hatten, war wieder darin verstaut worden. Ich öffnete die Schnallen und überprüfte, ob es vorsichtig gemacht worden war. Dann schloss ich die Koffer, zog sie vom Tisch und brachte sie zu der Kammer mit den Fundsachen. Sechs Wochen behielten wir sie dort. Wenn keiner Anspruch darauf erhob, übergaben wir sie den Armenhäusern.

Hin und wieder bekam ich mit, dass die Koffer abgeholt wurden. Dann sah ich die Frauen und Männer und Kinder in den Gängen. Sie hatten sich mit den offenen Koffern auf den Bänken niedergelassen. Ihre Hände vergraben in Pullovern und Kleidern. Ein aufgeschlagenes Buch, in dem vor ein paar Tagen noch gelesen wurde. Ratlos durch Bilder, Papier und Flakons wühlend. Vielleicht erstaunte es sie, dass alles noch da war. Oder vielleicht waren diese Menschen, von denen sie geglaubt hatten, alles zu wissen, nun doch wieder zu Rätseln geworden.

Andere Koffer blieben zurück. Ich war gut darin geworden, im Vornherein zu erraten, welche, auch wenn ich das gar nicht wollte. Ich stellte diese Gepäckstücke auf die hinterste Ablage, dann musste ich sie nicht jedes Mal sehen, wenn ich die Tür öffnete. Ich hoffte trotzdem für sie, es möge jemand kommen und sie mitnehmen, wie ich für die leeren Stühle neben den Betten hoffte, es möge jemand kommen und sich setzen, für ein paar Minuten, einmal die Hand ausstrecken, Hallo sagen. Es ist nicht wirklich schwerer als ein Atemzug. Und doch ist nichts schwerer als das.

Die älteren Schwestern sagten: Arbeite mit der Zeit. Sie wird auf deiner Seite sein. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann, wenn du lange genug hier gewesen sein wirst und die Zahl derjenigen, die du gepflegt hast, weit über das Zählbare hinaus ist.

Im Grunde genommen war es einfach. Jede von uns war in der Lage, Tage, Monate und Jahre, gefüllt mit all den Zweifeln, die sie für einen jungen Menschen bereithielten, hinter sich zu bringen. Irgendwann käme der Punkt, an dem der Sog der Zeit stark genug würde. Man musste nur durchhalten.

Die Schwestern sagten: Steh jeden Morgen auf wie am Morgen zuvor, iss, trink deinen Kaffee, steig auf dein Fahrrad, komm hierher, erledige deine Aufgaben, und dein Kopf wird dir treu bleiben. Du wirst mit jeder Wiederholung besser werden, bis die Arbeit in dir drin ist. So wie deine Lungen in dir drin sind. So wie dein Herz in dir drin ist. Dann wirst du keine Angst mehr davor haben, dass dir etwas zu nahegeht. Du wirst das große Ganze sehen statt der einzelnen Gesichter. Deine Übelkeit? Mach dir keine Sorgen, das wird alles vorbeigehen.

Einmal fiel ein Koffer zu Boden. Seine Besitzerin hatte einen weiten Weg auf sich genommen, und auf den letzten Metern war ihr die Kraft ausgegangen. Ich hörte nur das dumpfe Geräusch des Aufpralls, aber ich wusste, sie steht da draußen im Flur und wartet auf mich.

Ein Koffer unter Tausenden, mit zwei Büchern, zwei Fotos, einem Kugelschreiber, einem Bleistift, einem Pass, einem Kleid, einer Strickjacke, einem Nachthemd, Unterwäsche, Pantoffeln, einer Bürste, Parfüm, Nagellack, einem Schlüssel und einem Deck Karten.

Die älteren Schwestern sagten, ich solle mit der Zeit arbeiten. Sie würde mich von solchen Bildern befreien.

Sarah glaubte nicht daran: »Nie werde ich die Gesichter meiner Patientinnen vergessen. Wie kommst du darauf, dass die Zeit auf unserer Seite sein könnte?«

3

Es gab ein Buch. Ich hatte es unzählige Male aufgeschlagen, um meiner Schwester daraus vorzulesen. »Es war einmal …« Die Geschichte einer Füchsin, die im Korb eines Heißluftballons einschlief und dann versehentlich um die Welt flog.

Bibi hatte als Kind nichts anderes hören wollen zum Einschlafen, immer nur diese Geschichte. Selbst aus ihren traumwandlerischen Spaziergängen konnte man sie damit zurück ins Bett lotsen.

Sie war fünf Jahre nach mir geboren worden, zur Überraschung aller. Für eine Weile hatten sie, mein älterer Bruder Wilm und ich uns ein Zimmer geteilt — die Wohnung bestand ja nur aus zweien, und eins davon war unverrückbar das meiner Eltern. Aber irgendwann hatte Wilm sein Köfferchen gepackt, verkündet, mit zwei Schwestern so nah überlebe er das Aufwachsen nicht, und war in die Küche umgezogen. Jeden Morgen klappte er dort sein Bett zusammen, das tagsüber zur Bank wurde, auf der wir bei Tisch alle drei Platz nahmen. Erst wenn er die Tagesdecke darübergeworfen hatte, durften Bibi und ich uns setzen.

Sie besuchte ihn oft, wenn sie schlafwandelte. Wilm konnte die Geschichte der Füchsin ohne einen Blick in das Buch aufsagen. Ich hörte ihn manchmal im Halbschlaf. Erst der Schrei, wenn er unsere Schwester nachts an seinem Bett vorfand, mit leeren Augen, weil sie ganz woanders war. Dann die Worte, seine warme Stimme, die zwischendurch ein bisschen krächzte.

Als ich fortging, um meine Ausbildung anzutreten, legte mir Bibi das völlig zerlesene Buch in einem unbeobachteten Moment in mein Gepäck. Ich fand es erst Wochen nach meiner Ankunft im Schwesternwohnheim. Der einbrechende Winter verlangte nach einer dicken Wolljacke. Sie hatte es darin eingewickelt. Mit einem Gruß auf der ersten Seite: Damit du zu mir zurückfindest.

4

Die Frau und ich waren beide fünfundzwanzig Jahre alt. Ich sah in ihren Unterlagen, dass unsere Geburtstage nur drei Tage auseinanderlagen. Das merkte ich mir.

Ihr Vater verspätete sich. So stand sie anfangs alleine im Flur und schaute sich um. Sie zitterte nicht und hatte keine Angst im Blick. Diese Dinge kann man sich gut abgewöhnen. Aber ein Körper lässt sich nur bedingt überlisten. Die Hände werden nass, ihnen entgleitet das Gepäckstück, an das sie sich eben noch geklammert haben. Und der Koffer verrät mit einem lauten Knall, dass schwer gepackt wurde. Nie in der Annahme, man könnte lange bleiben. Ein schwerer Koffer will das Zuhause in einen fremden Raum bringen, mitsamt all seinem unnötigen Schnickschnack, damit es überhaupt möglich wird, sich darin aufzuhalten.

Die Frau kam am Vormittag. Ein Eingriff lag gerade hinter mir, die Patientin driftete langsam und ohne Komplikationen aus dem Rausch der Narkose in ihren schmerzenden Körper zurück. Der Doktor liebte es, am Morgen zu operieren und damit seinen Tag zu beginnen. Er mochte auch die Nacht, die Notfälle, er muckte nicht, wenn er zur Unzeit in die Klinik gerufen wurde. Den Nachmittag allerdings hielt er schwer aus. Diese Stunden, wenn der Morgen müde geworden war und träge den Einbruch des Abends erwartete. In dieser Zeit zog sich der Doktor zurück und erledigte Papierarbeit.

Die Frau hatte den Koffer gleich wieder vom Boden genommen. Sie war unverkennbar eine Ellerbach, groß gewachsen, mit einer geraden Haltung und einem Gesicht, das nie einer armen Person hätte gehören können. Dieses Gesicht ging mit Geld und einer gewissen Anerkennung in der Welt einher. Eine Familie von Unternehmern, stadtbekannt. Ihre Fabriken lagen im Industriegebiet hinter dem Schwesternwohnheim. Auch eine Familie von Wohltätern. Dies sei das eigentliche Herzstück ihres Wirkens; nie wurde der Vater müde, das in der Öffentlichkeit zu betonen. Die unternehmenseigene Stiftung ließ Schulen und Bibliotheken sanieren und förderte Hochbegabte. Sie wandelte Privatgelände in öffentliche Parks um. Die Ellerbachs waren in der Stadt eingeschrieben. Überall fand man Plaketten mit ihren Namen.

Daran dachte ich, als ich die Frau das erste Mal in Fleisch und Blut sah. Ich kannte ihr Gesicht aus der Zeitung. Sie waren zu viert, die Ellerbachkinder. Drei Brüder und sie. Sie war die Jüngste. Sie hieß Marianne.

Ich streckte die Hand aus, und sie reichte mir ihr Gepäckstück, verwechselte die Geste nicht mit einem Angebot, Bekanntschaft zu machen, wie es andere taten.

»Guten Tag, Sie sind hier, um mich abzuholen?« Erst sah sie mich gar nicht an. Sie betrachtete noch immer ihre Umgebung, ihr Blick folgte zwei Schwestern, die an uns vorbeigingen. So hatte ich Zeit für einen ungestörten ersten Eindruck, konnte meine Überraschung darüber runterschlucken, wie wenig auffällig sie trotz allem war. »Ein schöner Tag, nicht?« — Ihr Blick blieb an einer halb offenen Zimmertür hängen. Sie versuchte, hineinzuspähen — »Aber hier drin ist es … sehr weiß. Macht Ihnen das gar nichts aus?«

Sie gab ihre Erkundung auf. Sie drehte sich zu mir um und sah mich zum ersten Mal direkt an. Auch ich war groß gewachsen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Anderen blickte sie auf den Scheitel, mir auf die Stirn.

»Sie sind groß«, stellte sie fest und lachte über ihre Entdeckung, so laut, dass sich die zwei Schwestern auf dem Gang nach uns umdrehten.

»Ich heiße Meret«, sagte ich.

»Das passt zu Ihnen.«

Es gab eine blaue Schachtel. Für Eingriffe dieser Art war sie mein Werkzeugkasten. Sie war voll mit Gegenständen, die einen Menschen beschäftigt hielten: Bücher, Bilder, Rätsel, Kartenspiele, Streichhölzer, ein Daumenkino, eine kleine Ziehharmonika. Das meiste davon war Zurückgelassenes, aus den Koffern genommen, kurz bevor sie in den Besitz der Heime übergingen.

Diese Gegenstände waren auch für mich da. Sie gaben mir Halt. Ich verspürte Zuversicht, wenn ich die blaue Schachtel aus dem Schrank nahm und sie zu meinen Patientinnen brachte.

Etwas für Marianne Ellerbach auszusuchen, war einfach. Als sie ihren Koffer öffnete, sah ich zwischen Bürste und Parfüm ein Kartendeck. Da wusste ich, dass ihr das Kartendeck in der Schachtel gefallen würde. Es war ein besonders schönes, mit einem filigranen Muster auf der Rückseite.

»Ich habe gesehen, dass unsere Geburtstage nur drei Tage auseinanderliegen«, sagte ich, »Sie sind zuerst zur Welt gekommen, am zwölften September, und am fünfzehnten war ich dann dran.«

»Wirklich?« Sie ließ von ihren Sachen ab und setzte sich auf das Bett. Nicht eine Sekunde hatte sie gezögert. Sie wippte mit den Füßen. Ich dachte in diesem Moment, dass sie eine große Freiheit besaß. Egal, wo sie hinging, sie konnte sich einfach setzen. Sie fragte sich nie, ob dieser oder jener Platz für sie bestimmt war.

Wir schauten beide zur Tür, wo wir ihren Vater und den Doktor erwarteten. Ich wusste so viel über sie, und sie wusste gar nichts über mich. Ich wusste von ihren Episoden. Da war eine Wut in ihr, die konnte so groß werden, dass sie detonierte und alles um sie herum mit wüsten Worten, Schreien und Handgreiflichkeiten zurichtete. Diese Wut kam plötzlich. Wer dann in ihrer Nähe war, hatte selten genug Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Den drei Brüdern war ihre körperliche Überlegenheit dabei kaum von Nutzen, Mariannes Wut war größer als sie.

Ich hatte schon häufiger Fotos der Familie Ellerbach in der Lokalzeitung gesehen. Der Vater wurde von seinen drei Söhnen, seiner Tochter und seiner Frau umringt, ein Fixpunkt, auf den sich alles in dem Bild ausrichtete, selbst die Möbel. Marianne stand immer bei demselben Bruder, dem jüngsten, anderthalb Jahre trennten die beiden voneinander. Er glich dem Vater auf frappierende Weise.

Auf unseren Familienfotos stand Bibi auch immer neben Wilm. Immer neben ihrem großen Bruder, der die Haare, die Nase und den Mund vom Vater hatte. Aber nicht seine Augen.

Während Mariannes Blick langsam durch das Zimmer schweifte, betrachtete ich sie. Man sah ihr ihre Episoden nicht an. Sicher, da war dieses laute Lachen, die Unruhe in ihren Gliedern. Und sie war kindlich. So unverhohlen, wie sie ihren Blick richtete, wohin es ihr gefiel, auf jedes Ding und jeden Menschen, hätte sie gut fünfzehn Jahre jünger sein können. Abgesehen davon wies nichts auf ihre Störung hin. Allerdings geht es schnell, dass das vermeintlich Normale kippt. Das wusste ich inzwischen.

Als der Vater eintrat, stand sie nicht auf. »Guten Tag«, sagte er zu seiner Tochter, und sie nickte, erwiderte unbeeindruckt die Begrüßung. Wahrscheinlich war sie der einzige Mensch überhaupt, der nicht intuitiv aufstand, wenn er das Zimmer betrat. Ich selbst ging einen Schritt zurück, das passierte ganz ohne mein Zutun.

Sie ließ sich von ihm die Stirn küssen. Er legte ihr noch kurz die Hand an den Hinterkopf und zog sie zu sich. »Na, na«, murmelte er dabei. Für einen Moment, eine Sekunde vielleicht, war er kein Ellerbach, füllte nicht den ganzen Raum aus, sondern war nur ein Vater, der zärtlich ist zu seiner Tochter. Sie wippte dabei weiter mit den Füßen, keine erwachsene Frau, sondern ein Kind, das sich dieser Zärtlichkeit hingab.

Als der Doktor kam, stellte ich erstaunt fest, dass sogar er neben dem Ellerbach blasser wirkte, wie ein Foto, das seine Farben verloren hatte. Dabei war er üblicherweise selbst eine beeindruckende Erscheinung. Mit körperlichen Eigenschaften hatte das nichts zu tun. Der Doktor war weder groß noch breitschultrig, noch war sein Gesicht in irgendeiner Weise besonders. Aber er wusste, wer er war. Mit dieser Gewissheit nahm er alles für sich ein.

»Guten Tag«, sagte der Doktor jetzt, und als die gewohnte Wirkung ausblieb, wandte er sich zu mir, deutete auf die Akte in meiner Hand und wies mich an: »Schreiben Sie mit, bitte.« Er hätte genauso gut sagen können: »Atmen Sie, bitte.«

Es war dem Ellerbach wichtig gewesen, dass der Doktor sie erst alleine traf, ohne seine Assistenten. Ein Wunsch für besondere Patienten, der bei allen anderen empört abgewiesen worden wäre. Aber nun setzte sich der Doktor sogar auf einen Stuhl, damit er mit seiner Patientin auf Augenhöhe war.

»Diese Episoden …«, begann er.

»Das bin nicht ich!«

Er nickte. Ein dankbarer Einwurf. »Nein, das sind nicht Sie. Natürlich nicht. Deshalb würde ich auch gerne dafür sorgen, dass Sie diese Wut wieder los sind. Wenn Sie mich lassen.«

Sie nickte zögerlich.

»Da ist etwas in Ihnen drin, und ich werde es zum Schlafen bringen. Es wird Sie nicht mehr belästigen. Es schläft dann für immer. So einfach ist das.«

Der Doktor erklärte ihr das Vorgehen. Dabei ließ er alle Worte aus, die ihr unnötig Angst machen könnten. Der Vater kannte eine andere Version. Und das Personal noch mal eine andere. Aber das, was hier gesagt wurde, war nicht weniger wahr. Aller Einfachheit zum Trotz war es ein delikates Vorhaben. Angst machte die Dinge delikat.

Die Frau hörte zu. Dazwischen fragte sie: »Tut es weh?«

»Nein, es wird nicht wehtun.«

Zum ersten Mal, seit die anderen ins Zimmer gekommen waren, suchte sie meinen Blick. Ich nickte zustimmend. Keine Schmerzen. Die kämen später. Darüber sprachen wir in dem Moment allerdings nicht.

Dann schwenkte der Doktor wieder zu ihren Episoden. Er fing damit an und er hörte damit auf, so würde sie nicht vergessen, wie gravierend ihre Störung war, oder gar auf die Idee kommen, doch weiterleben zu können wie bisher. »Sie müssen sich Ihre Störung wie die Flut vorstellen«, sagte er, »das Meer zieht sich zurück, dann kommt es wieder. So sicher, wie es sich zurückzieht, so sicher kommt es auch wieder. Je weiter es sich zurückzieht, desto höher steigt danach das Wasser.« Er wartete einen Moment, versuchte, an Mariannes Blick zu erkennen, ob das Bild wirkte. »Irgendwann wird diese Flut alles mit sich reißen. Dann bleibt nur noch die medikamentöse Behandlung, um Ihre Nächsten und Sie selbst zu schützen.«

Er zog zwei Fotos aus seinen Unterlagen hervor und zeigte sie ihr. Eine junge Frau, in ihrem Alter. Und die gleiche Frau, nur wenig älter, nachdem die Medikamente ihr Unheil angerichtet hatten.

Marianne sah sich die Bilder fast regungslos an, den intendierten Schrecken löste es bei ihr nicht aus. Sie würde später daran denken, wenn die Zweifel in ihr wuchsen und mit ihnen das Bedürfnis, aufzustehen und zu gehen. Da würde ihr die Frau auf dem Bild wieder in den Sinn kommen.

»Es ist wichtig, dass Sie dabei anwesend sind«, sagte der Doktor schließlich. Er tastete sich nicht immer so vorsichtig an diesen Punkt heran. Zeitmangel hatte ihn schon dazu gebracht, es kurz vor seiner Verabschiedung einfach in den Raum zu stellen. Es war dann mir überlassen, das aufzufangen. Aber nicht bei ihr. Sie bekam eine präzise, umsichtige Heranführung, seine sorgfältig gewählten Worte. »Sie navigieren uns. Es ist ein Anwesendsein ohne Schmerzen und ohne Angst. Sie sind da, Sie haben die Augen offen —«

»Nein«, sagte sie. Ihre Stimme wurde brüchig. »Das will ich nicht. Ich will schlafen, und wenn ich aufwache, soll alles vorbei sein.«