12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf der Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit verbringt Patrick Leigh Fermor einige Zeit als Gast in französischen Klöstern. In zauberhaften Beschreibungen berichtet er als Außenseiter von den Innenwelten von St. Wandrille, Solesme, La Grande Trappe und schließlich den Felsenklöstern Kappadokiens.Er erzählt vom Mysterium der Stille, der Geschichte der Klöster und nähert sich dem Geheimnis des mönchischen Lebens, indem er die Aura des Friedens und der Gelassenheit heraufbeschwört, die die Mönche umgibt und die sich auf ihren Gast überträgt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 113

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Patrick Leigh Fermor

Eine Zeit der Stille

Zu Gast in Klöstern

Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren

DÖRLEMANN

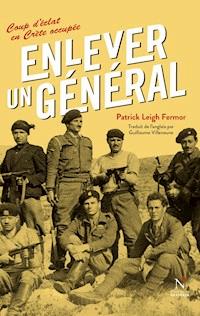

Die englische Originalausgabe »A Time to Keep Silence« erschien 1957 bei John Murray, London. Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © The Estate of Patrick Leigh Fermor, 1957 © 2022 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Fotos von Patrick Leigh Fermor Porträt Patrick Leigh Fermor: Estate of Patrick Leigh Fermor Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-993-5www.doerlemann.com

Patrick Leigh Fermor

Questi allti fochi tutti contemplanti

uomini furon, accesi di quel caldo

che fa nascere i fiori e i frutti santi.

Qui è Maccario, qui è Romoaldo,

qui son li frati miei, che dentro ai chiostri

fermar li piedi e tennero il cor saldo.

Dante: Paradiso XXII, 46–51

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde …

… schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit.

Prediger III, 1 und 7

Einführung

Der Leser wird gelegentlichen Andeutungen auf den folgenden Seiten entnehmen können, dass gewisse Unzulänglichkeiten mich daran gehindert haben, in den vollen Genuss der Vorzüge zu kommen, die ein Klosteraufenthalt dem Laien bieten kann. Ich habe es bei diesen Andeutungen belassen, weil sie sich auf komplizierte Sachverhalte beziehen, die mit dem eigentlichen Thema dieses Buches nur sehr wenig zu tun haben; ich weise dennoch darauf hin, zum einen um deutlich zu machen, dass meine Kompetenz in den behandelten Fragen sehr begrenzt ist, zum anderen um den Leser auf Fehler aufmerksam zu machen, die auf unvollständiges Wissen und mangelnde Erfahrung zurückzuführen sind.

Trotz dieser persönlichen Schwächen haben mich die hier beschriebenen Orte stark beeindruckt. Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle benennen soll – sie reichen jedenfalls tiefer als bloße Neugier oder Interesse, und sie sind gewichtiger als die Freude, die ein Historiker oder Kunstliebhaber angesichts uralter Gebäude oder einer seit Jahrhunderten unveränderten Liturgie empfindet; Erstere hätte ich auch an vielen anderen Orten besichtigen können, und Letztere hatte ich bereits oft gehört – wenn auch vielleicht nur selten in so vollendeter Form wie in St. Wandrille oder Solesmes.

Dabei spielt die Güte und Freundlichkeit der Mönche eine wichtige Rolle. Bedeutsamer jedoch war die Entdeckung, dass ich eine Affinität zum Alleinsein und (wenn auch in weit bescheidenerem Maße als die meisten anderen Menschen, die sich für das Kloster entschieden haben) zu der Gesammeltheit und Klarheit des Geistes besitze, die zu dem stillen klösterlichen Leben gehört. Denn in der Abgeschiedenheit der Zelle – die Stille dieses Lebens wird nur unterbrochen durch die schweigend eingenommenen Mahlzeiten, feierliche Gottesdienste und lange, einsame Spaziergänge durch den Wald – wird der reißende Strom der Gedanken ruhig und klar, und vieles, was man versteckt hat, und alles, was das Wasser trübt, steigt an die Oberfläche und kann abgeschöpft werden; nach einer Weile erreicht man einen in der Welt dort draußen unvorstellbaren Zustand inneren Friedens. Dies alles ist so anders als das gewohnte Erleben, dass der Gast argwöhnt, er sei (ungeachtet seiner Widerstände, seiner Zweifel oder seiner schlichten Unfähigkeit zu glauben) in den Genuss übernatürlicher Gnade oder eines unbewusst angeeigneten Teils der spirituellen Energie gekommen, die in Klöstern stets am Werk ist. Selbst jemand wie ich, dem die erwähnten Hindernisse nicht fremd sind, ist bei einer zufälligen Begegnung mit dieser Daseinsform imstande, vieles von der geheimnisvollen, heilenden Verzauberung zu erkennen, die unter anderem der Grund für die Errichtung von Klöstern war.

Jeder, der diese Erfahrung auch nur ansatzweise gemacht hat, wird beim Anblick eines verlassenen Klosters einen Kummer empfinden, der schmerzhafter ist als das bloße Bedauern, das einen Liebhaber alter Dinge überkommt. Etwas von dieser elegischen Trauer liegt wie ein Schatten über den kappadokischen Felsenklöstern, die ich zu beschreiben versucht habe. Für uns im Westen jedoch sind die Ruinen der seit der Reformation aufgegebenen englischen Klöster – die beeindruckendsten Mementos des Lebens, das einst diese Mauern erfüllte – die bewegendsten und tragischsten Relikte jener Zeit. Hier gibt es keine Rätsel. Wir kennen Zweck und Funktion eines jeden Gegenstandes, wir kennen alle Einzelheiten des gottesfürchtigen Lebens, das hier geführt werden sollte. Wir kennen auch die traurige, brutale Geschichte ihrer Vernachlässigung und Zerstörung und müssen nur kurz die Augen schließen, um in unserer Vorstellung die Türme und Zinnen wieder aufragen zu sehen und die gedämpften Laute mönchischer Aktivitäten und den Klang längst eingeschmolzener Glocken zu hören. Diese Ruinen erheben sich aus den Feldern wie die Spitzen eines versunkenen und unter vier Jahrhunderten begrabenen Atlantis. Die ausgeweideten Klöster stehen nutzlos zwischen Ackerfurchen, und die ursprüngliche Symmetrie der Bogen- und Wandelgänge ist nur anhand der geborstenen Säulen zu erkennen. An ihrer Basis wachsen Holunderbüsche und wuchern Farne und Brombeeren, und ihre Spitzen sind durch Bogen und zerbrochene Spandrillen verbunden, die sich in eleganten Kurven hoch über Baumwipfel wölben. Säulengruppen stützen den großen, leeren Kreis einer Rosette vor einem von Krähen bevölkerten Himmel. Es ist, als wäre vor Hunderten von Jahren ein gewaltiger Gregorianischer Choral jäh unterbrochen und auf seinem Höhepunkt in Stein verwandelt worden.

P. L. F. 1957

***

Es scheint unglaublich, dass diese Reisen zu Klöstern und die Aufenthalte dort dreißig Jahre zurückliegen. Hätte man mich gefragt, so hätte ich ohne langes Nachdenken geantwortet: höchstens zehn Jahre, denn dieser Abschnitt meines Lebens steht deutlicher vor mir als andere, spätere Phasen, an die ich mich nur verschwommen oder gar nicht erinnere.

In der Zwischenzeit habe ich eine Reihe anderer Klöster besucht: La Pierre qui Vire, St. Benoît-sur-Loire, Fossanova, Trisulti, Monte Oliveto, Subiaco, die Ruinen von Montecassino, die Kartausen Pavia und Jerez sowie Guadalupe und Yuste, Beuron, Gottweig und Melk, la Merced in Cuzco, Santa Catalina bei Arequipa in Peru, die bekannteren Klöster in Griechenland und die sehr frühen Gründungen arabisch- oder aramäischsprechender Gemeinschaften in den Schluchten bei Damaskus. Diese habe ich jedoch im Zuge anderer Reisen aufgesucht. Die einzigen Klöster, denen ich in großen Abständen Besuche wie die hier beschriebenen abgestattet habe, sind St. Wandrille und Quarr. Sie erscheinen mir jedes Mal gefestigter – Orte des Glaubens, der Weisheit, der Gelehrsamkeit, der Güte und der gemessenen und sorgsamen Beachtung der Ordensregeln, Orte, an denen vieles überlebt, was anderswo verändert oder aufgegeben worden ist. Wenn man die Stundengebete in der Sprache hört, die im fünften oder sechsten Jahrhundert von der Christenheit des westlichen Abendlandes gesprochen wurde, vergisst man die Umbrüche des zwanzigsten Jahrhunderts und spürt, dass die aus Noten und Silben geknüpfte Verbindung zwischen der frühen Kirche und der heutigen noch immer intakt ist: Dies könnten tatsächlich die gesungenen Worte gewesen sein, denen König Aethelbert und Königin Bertha lauschten, als Augustin, der spätere erste Erzbischof von Canterbury, auf der Insel Thanet landete.

Als dieses Buch erschien, fand es wohlwollende Kritiker und Leser, und zwar sowohl außerhalb als auch – soweit ich weiß, und davon weiß ich nicht viel – innerhalb von Klostermauern. Ein klösterlicher Kritiker jedoch brachte seine Einwände recht streng auf den Punkt: Ich hätte als Gast oberflächliche Bekanntschaft mit dem klösterlichen Leben gemacht; dass ich überhaupt darüber geschrieben hätte, sei indiskret und zudringlich. Das war ein Aspekt, der mir nicht so ins Auge gesprungen war, wie er es hätte tun sollen, doch ich verstand sogleich und nur allzu gut, was er meinte. Ich war zerknirscht und schrieb eine unbeholfene Entschuldigung an die Zeitung, in der die Kritik erschienen war. Bald darauf erhielt ich einen Brief von einem Mönch, den ich nicht kannte. Ohne den scharfen Worten des anderen zu widersprechen, gab er mir mit sehr viel Takt und Freundlichkeit zu verstehen, dass sein Bruder in meinem Fall äußerst streng gewesen sei und die Lauterkeit meiner Absichten außer Frage stehe.

Das Buch basierte – passagenweise wortwörtlich – auf den Briefen, die ich an eine Freundin (meine spätere Frau) geschrieben hatte, ohne auch nur einen Augenblick lang an eine eventuelle Publikation zu denken. Ich hielt mich damals oft in Frankreich auf, war stark von Huysmans beeinflusst und stöberte in Bibliotheken, Buchhandlungen und Antiquariaten. Ich begann mit Montalemberts Die Mönche des Abendlands und las dann alles, was ich über das Mönchtum und vor allem die Geschichte der Klöster in Frankreich finden konnte. Erst da kam mir der Gedanke, diese Monate in literarischer Form zu beschreiben, und als ich schließlich die Fahnenabzüge des Buches erhalten hatte, kehrte ich nach St. Wandrille zurück, um sie dem Abt zu zeigen. Wie der Leser sehen wird, bewunderte und verehrte ich ihn sehr; er war ein gelehrter, kultivierter, gütiger Mensch, dessen Urteil ich mit Spannung erwartete, und der Eindruck, den ich bekam, war ermutigend. Ihm gefielen die deskriptiven und historischen Passagen über sein Kloster, dem er tief verbunden war, und die Fehler, die er entdeckte, waren leicht zu korrigieren. Ich sagte, ich hätte wohl hier und da falsche Schlüsse gezogen. »Vom klösterlichen Standpunkt aus betrachtet haben Sie das natürlich!«, sagte er lächelnd. »Aber das sind genau die Passagen, die für mich das Buch interessant machen.« Ich verstand seine Worte so, wie ich hoffte, dass sie gemeint waren. Er sehe nichts, sagte er, was gegen mein Buch spreche, solange ich keinen Zweifel daran aufkommen ließe, dass ich hier ausschließlich meine persönliche Meinung wiedergegeben hätte.

Das Gespräch mit dem Abt war inoffiziell und privat; wir standen auf freundschaftlichem Fuß. Vielleicht ließ er einfach Milde walten. Der Mönch, der mir später schrieb, hatte mich offenbar aufmuntern wollen, und das war ihm auch gelungen. Der Verfasser der Kritik dagegen vertrat die offizielle Haltung, insbesondere die der älteren Generation der Mönche – und natürlich hatte er recht. Ich hatte nicht daran gedacht, wie ärgerlich diese Auslassungen eines Außenstehenden für einen solchen Leser sein müssen – selbst Passagen wie die über die Bewahrung des Gregorianischen Choralgesanges, geschweige denn meine zaghaften Versuche in tieferem Wasser. Die Gäste eines Klosters, besonders jene Art von Gästen, zu denen ich gehöre, müssen nur eine Bedingung erfüllen: Sie dürfen das klösterliche Leben in keiner Weise stören. Durch die Arbeitsbelastung und die drohende Ablenkung von außen ist das Bedürfnis nach Stille und Abgeschiedenheit im Lauf der Zeit stärker denn je geworden, und entsprechend groß ist die Scheu vor einem wie auch immer gearteten öffentlichen Interesse. Heute würde ich dieses Buch anders schreiben oder vielleicht würde ich es auch gar nicht schreiben. In diesem Punkt bin ich vom rechten Weg abgewichen, und darum gilt meine Bitte um Vergebung auch heute noch.

Daher fragte ich mich, was ich tun sollte, als man nach vielen Jahren eine Neuauflage erwog. Vielleicht sprach die Tatsache, dass drei Jahrzehnte vergangen waren, für mich; jedenfalls fühlte ich mich dadurch ermutigt, dass das Urteil in den Kreisen, an deren Urteil mir lag – insofern es dort Meinungen zu diesem Thema gab und ich von ihnen Kenntnis bekam –, durchaus wohlwollend ausfiel. Der Tenor war: Zwar sei ich in einigen Teilen des Buches zu falschen Schlüssen gekommen, doch gebe es hinreichende Gründe, die für eine Neuauflage sprächen. Diese bot mir auch eine Gelegenheit, die im vorigen Absatz wiedergegebenen Gedanken zu formulieren. Ich habe Änderungen und Streichungen erwogen, aber das Buch ist ohnehin recht schmal, und längst veröffentlichte Texte können unter den Händen zu Staub zerfallen, wenn man in sie eingreift. Hier also ist, umgeben von einer höchst notwendigen Wolke aus Vorbehalten und Einschränkungen, mein nicht verbessertes Buch, und ich kann nicht verhehlen, wie es mich erleichtert, dass ein sehr wichtiges Kapitel meines Lebens eine zweite Chance bekommt.

P. L. F. 1982

Das Kloster St. Wandrille de Fontanelle

Mit Neugier und dunklen Vorahnungen näherte ich mich dem Kloster St. Wandrille, das auf einem Hügel neben der Straße von Rouen nach Yvetot liegt. Ich hatte in Rouen eine grässliche Nacht in einem kleinen Hotel in der Nähe des Bahnhofs verbracht, wo eine Serie von Albträumen vom Geräusch ein- und abfahrender Züge untermalt worden war. Nach einer beinahe schlaflosen Woche in Paris machten das Rumpeln und Pfeifen, das Zischen von Dampf und Rauch diese Nacht zu einer schweren und scheinbar nicht enden wollenden Folter. Nicht einmal die nebelverhangenen Windungen des Unterlaufs der Seine, die saftigen grünen Felder und die Pappelalleen, durch die der Bus am nächsten Morgen fuhr, konnten mich aus meiner Niedergeschlagenheit und inneren Schwerfälligkeit reißen, und jetzt, da ich durch den spätsommerlich warmen Wald den Hügel hinaufging, fragte ich mich, ob ich mein Vorhaben nicht lieber aufgeben sollte. Fast noch mehr als einen Erfolg fürchtete ich ein sofortiges Scheitern. Wenn das Kloster keinen Platz für mich hatte oder die Mönche mich aus irgendwelchen anderen Gründen nicht aufnehmen wollten, würde ich nach Paris zurückkehren und meine Pläne für die nächsten Wochen revidieren müssen. Ich kam unangemeldet, ein Unbekannter von der ketzerischen Insel jenseits des Ärmelkanals, und hatte nicht einmal die Ausrede, ich wolle an Exerzitien teilnehmen; eigentlich suchte ich nur nach einem ruhigen, billigen Ort, wo ich die Arbeit an einem Buch, das ich schrieb, fortsetzen konnte. In Paris hatte mir ein Freund erzählt, St. Wandrille sei eines der ältesten und schönsten Benediktinerklöster Frankreichs, und sogleich hatte ich Pläne geschmiedet und mich auf den Weg gemacht …

Es war Sonntag, und das Torhaus war voller Besucher, die soeben die Messe gehört hatten und nun Bildchen, Medaillen, Rosenkränze und andere Devotionalien kauften. Ein geplagter Mönch mit Hornbrille beantwortete unzählige Fragen, und es verging eine Viertelstunde, bevor ich ihm mit erheblichem Bangen meine Bitte vortragen konnte. Er hörte mich freundlich an und bat mich zu warten, bis er mit dem Abt gesprochen habe. Als seine schwarz gewandete Gestalt sich durch den Garten näherte, sah ich, dass er lächelte. »Der höchst ehrwürdige Herr Abt ist bereit, Sie aufzunehmen«, sagte er, indem er meine schwere Tasche an sich nahm, »und heißt Sie willkommen.«