Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Dans la nuit et le vent

- Sprache: Französisch

Découvrez le second tome de la trilogie Dans la nuit et le vent, une oeuvre encensée par la critique !

Un matin gris de décembre 1933, le jeune Patrick Leigh Fermor quitte l’Angleterre avec l’idée de traverser l’Europe à pied jusqu’à Constantinople. Une aventure qui sera le grand événement de sa vie et dont il tirera un récit magistral en plusieurs volumes (

Le Temps des offrandes,

Entre fleuve et forêt et

La route interrompue).

Découvrez le deuxième tome de cette oeuvre majeure du XXème siècle :

Entre fleuve et forêt, un chef-d’œuvre d’humanisme à la rencontre d’un monde disparu, où éclatent l’intelligence, la culture et la passion juvéniles de l’auteur.

L'édition complète de ce livre est disponible chez le même éditeur sous le nom

Dans la nuit et le vent.

Un périple passionnant !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE :

Un enchantement de fraîcheur, de drôlerie, d'aventures -

Jean d'Ormesson, Le Figaro Magazine

Il faut beaucoup de pudeur, peut-être du recul, pour parler aussi bien du bonheur -

Nicolas Bouvier, L'Express

L'art du voyage, on l'a compris, est d'abord un art de la digression. Le livre se confond avec le voyage lui-même -

Frédéric Vitoux, Le Nouvel Observateur

On se laisse conduire avec un plaisir constamment renouvelé par l'art et l'érudition d'un magistral écrivain-voyageur -

Jacques Franck, La Libre Belgique

Qui se priverait d'un tel livre? -

Luis Lema, Le Temps

Le plus légendaire des écrivains-voyageurs -

Catherine Golliau, Le Point

Un chef-d'œuvre du récit de voyage à la britannique -

Marc Semo, Libération

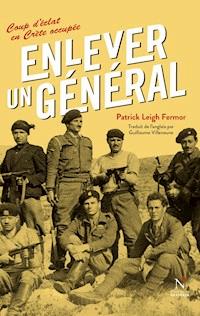

À PROPOS DE L'AUTEUR :

Patrick Leigh Fermor (1915-2011) est un écrivain et voyageur anglais, ancien officier des Services spéciaux de l’armée britannique en Crète durant la Seconde Guerre mondiale. En dehors de ses voyages, il partagea sa vie entre la Grèce et l’Angleterre. Ses nombreux livres révèlent un écrivain d’une merveilleuse érudition, profondément attaché aux langues et cultures.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CARTE

Du moyen Danube aux Portes de Fer

ENTRE FLEUVE ET FORET

Du moyen Danube aux Portes de Fer

Pour Barbara et Niko Ghika

Völker verrauschen,

Namen verklingen,

Finstre Vergessenheit

Breitet die dunkelnachtenden Schwingen

Über ganzen Geschlechtern aus.

Schiller, Die Braut von Messina

Ours is a great wild country :If you climb to our castle’s top,I don’t see where your eye can stop ;For when you’ve passed the corn-field country, Where vine-yards leave off flocks are packed, And sheep-range leads to cattle-tract,And cattle-tract to open-chase,And open-chase to the very baseOf the mountain, where, at a funeral pace,Round about, solemn and slow,One by one, row after row,Up and up the pine-trees go,So, like black priests up, and so Down the other side again To another greater, wilder country.

Browning, The Flight of the Duchess

« Le bruit des peuples s’éteint le murmure des noms ; le sombre oubli étend ses ailes plus noires que la nuit sur des générations entières. »

Schiller, Die Braut von Messina1

« Notre terre est grande et sauvage : Si vous montez au sommet de notre château, Rien n’arrêtera votre regard Car, une fois passés les champs de blé Où s’interrompent les vignobles, abondent les troupeaux Et les pâtures de brebis mènent aux prés de vaches Et ces prés aux espaces ouverts Et ces espaces à la base même De la montagne où, d’un pas funèbre, Tout autour, lents et solennels, L’un après l’autre, en rangs, Grimpent les pins ; À la manière de prêtres noirs, Ils passent de l’autre côté et redescendent Vers une autre terre, plus grande et sauvage. »

Browning, The Flight of the Duchess2

1. La fiancée de Messine, traduction A. Régnier, Paris, 1883 (NdT).

2. La fuite de la Duchesse. (Traduction GV, NdT)

Lettre de présentation à Xan Fielding

Cher Xan,

La première partie de ce récit, Le Temps des offrandes, s’achevait sur un pont enjambant le Danube entre la Slovaquie et la Hongrie, et comme il serait de mauvais augure de changer de dédicataire au milieu du courant, permets-moi de commencer cette deuxième partie en t’adressant une lettre, comme je l’ai fait auparavant. Ce ne sera d’ailleurs pas la dernière ; il y a encore un volume à venir qui nous emmènera à la fin du voyage et au-delà.

J’avais quitté la Hollande en 1934 dans l’intention de ne fréquenter que des rencontres de hasard et mes collègues clochards, mais, presque insensiblement, je m’apercevais, en atteignant la Hongrie et la Transylvanie, que les choses se passaient beaucoup mieux que je l’aurais jamais espéré ou prévu : je caracolais sur des chevaux empruntés, passais d’une demeure seigneuriale à une autre, séjournais souvent pendant des semaines, et même des mois, sous des toits patients, peut-être mis à rude épreuve, en tout cas hospitaliers toujours. Bien des éléments concouraient à différencier des autres cette partie du voyage. Ce fut une époque de ravissement ; tout semblait incommensurablement vieux et en même temps flambant neuf et inconnu ; en outre, grâce à mon rythme d’escargot et à ces longs séjours, je nouai de durables amitiés.

Il m’arrivait d’éprouver des remords d’avoir à ce point dévié de mes intentions premières, mais aujourd’hui que je regarde en arrière après avoir rassemblé ces mois sur le papier, ces inquiétudes disparaissent. La décennie suivante devait balayer ce monde écarté, campagnard, et cela me fait d’autant mieux comprendre combien je fus chanceux d’en saisir ces longs aperçus, et même de m’y associer un peu. Tout se passe comme si une sagesse subconsciente me guidait au long de cette partie du voyage, et lorsqu’elle s’acheva au sud du Danube, que je repris mon allure plus rapide du début pour franchir les défilés du Balkan, je me rendis brusquement compte de l’extraordinaire des régions que je venais de traverser : dès cet instant, elles prirent un éclat magique que le demi-siècle qui suivit n’a fait qu’accentuer.

Mon carnet de notes de l’époque, perdu en Moldavie au commencement de la guerre et récupéré par un coup de chance inouï, m’a beaucoup aidé, sans être toutefois l’infaillible soutien qu’il aurait dû être. Lorsque je m’arrêtais au cours de ces grandes haltes, je cessais aussi d’écrire : comme je tenais un journal de voyage, je m’imaginais à tort qu’il n’y avait rien à transcrire. Je mettais souvent un certain temps à le reprendre en repartant et, même alors, des notes décousues prenaient parfois la place d’une narration continue. Comme je redoutais d’avoir un peu emmêlé l’ordre chronologique en commençant ce livre, j’avais entouré ces passages d’une nuée de réserves et de précautions. Puis, réalisant que ces pages ne constituaient pas un guide, je me suis dit que cela n’avait pas beaucoup d’importance, et j’ai laissé l’histoire se dérouler sans les mises en garde qui l’auraient affaiblie.

Les livres traitant de cette région de l’Europe sont en général essentiellement consacrés à la politique, parfois exclusivement, et cette abondance atténue ma culpabilité quand je mesure le peu de place qu’elle occupe dans le mien, où elle n’apparaît que si elle a un lien direct avec mon voyage. Si j’ai dû livrer quelques réflexions sur l’idée que je me faisais de l’évolution historique en Transylvanie – dont les séquelles m’entouraient de tous côtés –, je propose ces méditations hypothétiques avec des réserves fort justifiées. On ne saurait trouver récit moins professionnel, au sens d’un « reportage de l’intérieur », et j’ai assez longuement parlé de mon immaturité politique dans Le Temps des offrandes (pp. 158-165). Sans cesse des nouvelles inquiétantes nous arrivaient du monde extérieur, mais un je-ne-sais-quoi, dans l’humeur de ces vallées et de ces chaînes montagneuses, atténuait leur impact. Il y avait des présages, et sinistres, mais trois années devaient encore s’écouler avant que ceux-ci n’annoncent, sans doute possible, les convulsions de cinq ans plus tard.

Les noms de lieux sont un problème mineur, mais assez délicat. Pour les plus connus, je m’en suis tenu aux formes établies de longue date par l’histoire et, pour les moins connus, aux noms en usage à l’époque de mon périple. Les modes politiques en ont modifié plusieurs ; d’autres encore changèrent par la suite ; on a réformé l’orthographe roumaine, et des changements antérieurs de souveraineté ont eu une incidence sur l’ordre de préséance des trois noms de lieux dont sont souvent pourvus jusqu’aux plus humbles hameaux. Je me suis efforcé de citer d’abord le nom officiel, suivi des autres si nécessaire. Je sais qu’il y a quelque confusion ici et là, mais puisque ce livre n’est pas un guide, personne ne risque de perdre son chemin. Je dois demander pardon au lecteur de ces insuffisances, et j’espère qu’il voudra bien comprendre qu’elles ne sont pas motivées par l’esprit partisan. Il m’est arrivé, mais très rarement, de changer le nom de quelques personnes quand cela paraissait préférable, d’ordinaire ceux d’amis encore actifs sur une scène que la plupart ont quittée3. « Von » est abrégé en « v. » tout au long du livre.

L’auteur d’un livre comme le mien a d’énormes dettes, éternelles, et si j’omets de remercier tous ceux qui le méritent, ce n’est pas par oubli ou ingratitude. Je suis grandement redevable à mon vieil ami Elmer v. Klobusicky ; à la famille Meran, aujourd’hui comme hier ; à Alexandre Mourouzi et Constantin Soutzo. J’aimerais aussi remercier Steven Runciman pour ses paroles d’encouragement après le premier volume, Dimitri Obolensky pour ses sages conseils au cours de celui-ci, ainsi que David Sylvester, Bruce Chatwin, Niko Vasilakis, Eva Bekâssy v. Gescher et, comme toujours, John Craxton. Mille remerciements rétrospectifs, aussi, à Balaça Cantacuzène pour m’avoir aidé à traduire Mioritza, il y a bien longtemps en Moldavie. Quant à la dette que j’ai envers Rudolf Fischer, elle est insondable. Sa culture encyclopédique, son enthousiasme austère, n’ont pas cessé de m’enchanter et de me stimuler tout au long de la composition de l’ouvrage ; sa vigilance m’a épargné bien des erreurs, et j’ai l’impression que celles qui restent résultent du fait que je n’ai pas suivi tous ses avis.

Mille mercis à Stella Gordon pour son flair et sa patience, dignes d’un Champollion ou d’un Ventris, dans le déchiffrement d’une écriture illisible, ainsi qu’à mon ami Guillaume Villeneuve pour toute la sensibilité et toute la peine qu’il a prodiguées sur un texte rempli d’embûches et de dédales.

Enfin, mes remerciements fervents à Barbara et Niko Ghika (ce livre leur est dédié) pour les nombreuses semaines passées parmi les loggias et les hirondelles de Corfou ; à Janetta et Jaime Parladé qui me prêtèrent leur asile haut perché de Tramores en Andalousie ; à Debo et Andrew Devonshire pour des sessions fébriles de révision dans le Nord ; à Jock et Diana Murray pour leur patience d’éditeurs et pour m’avoir abrité durant la dernière phase ; enfin, cher Xan, à Magouche et à toi pour de fructueuses périodes d’isolement, cloîtré dans la Serrania de Ronda.

Kardamyli, 11 février 1986

3. Il faut se souvenir qu’on devait naguère se montrer prudent et ne pas citer inconsidérément les noms de ses amis à l’Est. (NdA)

Chapitre 1Je passe le pont

Peut-être m’étais-je trop attardé sur le pont. Les ombres s’assemblaient sur les rives slovaque et hongroise, tandis que le Danube au cours rapide et pâle lavait les quais de la vieille ville d’Esztergom, avec sa colline raide qui dressait la basilique dans la brune. Le grand dôme posé sur son anneau de colonnes et les deux clochers palladiens, dont les cloches se faisaient plus pressantes, dominaient le panorama assombri sur des lieues. D’un seul coup, le quai et le raidillon passant devant le palais de l’archevêché se trouvèrent désertés. Le poste frontière était à l’extrémité du pont et je me hâtais d’entrer en Hongrie : ceux qu’avait réunis le Samedi saint au bord de l’eau s’étaient rendus place de la Cathédrale où je les retrouvai se promenant sous les arbres ou bavardant en petits groupes fébriles. Les toits tombaient à nos pieds, puis la forêt, le fleuve et les marais s’élançaient, imprécis, jusqu’au bout du crépuscule.

Ma poche renfermait la lettre d’un ami adressée au maire d’Esztergom : « Veuillez être gentil avec ce jeune homme qui se rend à pied à Constantinople. » J’avais l’intention d’aller le trouver le lendemain et demandai en attendant où se situait son bureau quand, à ma plus grande confusion, on me conduisit jusqu’au noble personnage lui-même. Il était entouré des magnats aux merveilleux costumes que j’avais tout à l’heure admirés près du Danube. Sa physionomie resta polie et intriguée comme je m’efforçais de lui expliquer que j’étais le clochard qu’on lui avait annoncé ; soudain, l’illumination se fit et, après une rapide conversation, de toute évidence comique, avec l’un des magnifiques personnages, il me remit entre ses mains avant de traverser la place pour vaquer à des tâches plus urgentes. La mission fut acceptée avec un air amusé ; on avait dû me confier à ce mentor à cause de son excellent anglais. Son costume de gala était sombre et splendide ; il portait nonchalamment un cimeterre dans le pli de son bras et un monocle sans bordure étincelait sur son œil gauche.

À cet instant précis, tous les yeux se tournèrent vers le bas de la colline. Le piétinement des sabots et les grelots des harnais avaient ramené le maire devant les marches du parvis, recouvertes d’un tapis rouge. Le clergé et les porteurs de cierges étaient cérémonieusement assemblés et, quand la voiture s’arrêta, une silhouette écarlate se déplia à l’intérieur. Le cardinal Serédy, qui était aussi archevêque d’Esztergom et prince-primat de Hongrie, mit lentement pied à terre avant d’offrir sa main et son anneau à l’assemblée ; chacun, tour à tour, fléchit le genou. Sa suite lui emboîta le pas à l’intérieur du vaste édifice ; puis un bedeau conduisit le groupe du maire vers les premiers bancs, drapés d’écarlate. Je fis mine de me glisser à quelque endroit plus humble, mais mon guide se montra ferme :

« Vous verrez beaucoup mieux d’ici. »

Le Samedi saint avait à moitié rempli la vaste cathédrale et je pouvais repérer bon nombre des personnages tout à l’heure visibles le long du fleuve : les bourgeois endimanchés, les paysans bottés et vêtus de noir, les filles aux coiffes compliquées, avec leurs jupes de couleur, leurs manches blanches plissées et raidies de broderies, celles-là mêmes qui se hâtaient de franchir le pont, chargées de petits bouquets de lys, de narcisses et de boutons-d’or. Il y avait des dominicains blancs et noirs, plusieurs religieuses et un saupoudrage d’uniformes, et, près du grand portail, une bande de Bohémiennes aux teintes contrastées se penchait en chuchotant, les mains sur les hanches. On se serait à peine étonné de voir l’un de leurs ours entrer d’un pas maladroit, tremper la patte dans un bénitier baroque dont la forme évoquait un murex géant, et s’agenouiller.

Comme nous étions loin de l’atmosphère fantomatique de ténèbres deux nuits plus tôt ! Alors les ombres, à mesure qu’on soufflait les cierges sur leurs pointes, s’étaient avancées pas à pas jusqu’à engloutir la petite église slovaque. À présent la lumière emplissait le vaste édifice, de nouvelles constellations de chandelles flottaient dans toutes les chapelles des bas-côtés, le cierge pascal scintillait dans le chœur, et des étoiles fixes couronnaient les grands cierges, aussi hauts que des lances, qui couraient le long du maître-autel. Le rouge des premiers bancs excepté, la cathédrale, le clergé, l’officiant, ses diacres et tous leurs acolytes étaient en blanc. L’archevêque, désormais blanc et or, tout à fait métamorphosé après son apparition dans la pourpre cardinalice, trônait sous un dais chargé d’armoiries, et les membres de sa petite cour étaient devant lui, étagés sur les marches. Tout en bas se trouvait le responsable de la lourde crosse et, derrière, celui qui était chargé de soulever la grande mitre blanche ou de la replacer en fonction du rituel, en arrangeant à chaque fois les traînes sur les épaules ornées du pallium. Au premier rang de la nef, cependant, l’élégance quasi martiale des magnats en rangs serrés – les pourpoints chamarrés de soie, de brocart et de fourrure, les chaînes d’or et d’argent, les bottes de Hesse bleues, écarlates et turquoise, les éperons dorés, les kalpaks en peau d’ours avec leurs broches de diamants et les hauts panaches d’aigrette, d’aigle ou de grue – rivalisait à merveille avec la splendeur ecclésiastique, comme les costumes de L’Enterrement du comte d’Orgaz; et c’était le costume noir – celui de mon nouvel ami, comme l’armure des chevaliers peints à Tolède – qui était le plus impressionnant. Ces cimeterres déposés dans les bancs, avec leurs gardes d’or et d’ivoire, leurs fourreaux de théâtre constellés de pierreries, descendaient sûrement des guerres turques. Quand leurs propriétaires se levèrent dans un cliquetis pour le Credo, l’une des épées tomba sur le marbre avec fracas. Dans les anciens combats à travers lapuszta, c’étaient des lames comme celles-ci qui avaient fait tourbillonner les têtes turques au grand galop ; les têtes hongroises aussi, bien sûr…

Bientôt, après un instant de silence, des brassées de tuyaux d’orgue entonnèrent, ciselèrent leur message de résurrection. Des dizaines de voix jaillirent du chœur, les Alléluias prirent leur essor, le cumulus d’encens s’enroulant autour des feuilles d’acanthe sculptées alla se perdre dans les ombres du dôme, cependant que de nouvelles cérémonies se préparaient. Précédée du crucifix, l’avant-garde du clergé et des acolytes hérissés de cierges était déjà à mi-nef. Suivait un dais surmontant l’ostensoir du Saint-Sacrement ; puis l’archevêque ; le maire ; le plus âgé, le plus chenu des magnats, boitillant et lourdement appuyé sur sa canne de malacca ; tout le monde enfin. Stimulé par une bourrade amicale, je me joignis au lent courant et bientôt, comme poussés à travers les portes par la fumée et les sons, nous étions tous dehors.

L’énorme lune étant quasi pleine, à un jour près, il faisait presque aussi clair qu’en plein jour. La procession avait descendu les marches et s’éloignait lentement ; mais sitôt que l’orchestre impatient nous eut emboîté le pas en commençant les premières mesures d’une marche lente, les notes se trouvèrent instantanément noyées. Des roues grinçaient au-dessus de nous, des planches gémissaient, et le fracas de carillons délirants et divers envahit la nuit ; c’est alors, entre ces sons de bronze, qu’un autre bruit, comme d’applaudissements obstinés, nous incita à lever la tête. Une heure ou deux auparavant, deux cigognes, fatiguées par leur voyage, avaient atterri sur un nid échevelé sous l’un des clochers, et tous les avaient regardées s’installer. À présent, alarmées par le vacarme, le col allongé, elles repartaient à tire-d’aile, laissant traîner leurs pattes rouges. Des plumes noires s’ouvrirent le long de leurs immenses pignons blancs, puis des battements d’aile lents et réguliers les élevèrent au-dessus du feuillage des marronniers, et dans le ciel où nous les suivions du regard.

« Elles ont bien choisi leur nuit pour s’installer ! » remarqua mon voisin comme nous avancions côte à côte.

Il n’y avait de lumière dans la ville que les flammes de milliers de bougies fichées sur les rebords de fenêtre, et celles qui scintillaient au creux des mains de la foule en attente. Les hommes étaient nu-tête, les femmes en foulards, et le rougeoiement de leurs paumes ouvertes inversait le clair-obscur du jour, en soulignant la ligne des mâchoires et des narines, arrondissait des croissants de lumière sous les sourcils et laissait tout le reste, ces masques brillants exceptés, noyé dans l’ombre. Sous leurs silencieuses frondaisons de flammèches, les rues se suivaient l’une l’autre, et chacun s’agenouillait quand la procession arrivait à son niveau, pour se relever quelques secondes après son passage. Nous nous retrouvâmes ensuite sous des rangées de peupliers scintillants. La musique solennelle s’interrompait de temps en temps. Entre les cantiques, le cliquetis des encensoirs et le choc de l’embout de la crosse épiscopale sur les pavés s’associaient aux coassements de millions de grenouilles. Réveillées par les cloches et la musique, les cigognes de la ville passaient et repassaient au-dessus de nos têtes en considérant notre petit cortège de lumignons qui faisait demi-tour pour regagner la basilique. L’intensité de l’heure, les chants, les cierges et l’encens, ce sentiment printanier, les oiseaux tournoyant, l’odeur des champs, les cloches, le chœur venu des ajoncs, les ombres minces et l’irréel de la lune sur les bois et le flot argenté – tout conférait à la nuit un charme de grande puissance et bienveillance.

Quand tout fut fini, chacun reparut sur le parvis. La voiture attendait ; et l’archevêque, de nouveau revêtu de ses robes cardinalices et de l’ample mantille d’hermine qui montrait qu’il était un prince temporel aussi bien qu’ecclésiastique, y remonta lentement. Son aide de camp, le chapelain au pince-nez et à la pomme d’Adam proéminente, enfin le postillon en uniforme de hussard rassemblaient sa traîne, mètre après mètre, comme des pêcheurs un filet, jusqu’à ce que la voiture fût pleine de soie moirée couleur de géranium. Le chapelain monta ensuite pour s’asseoir face à lui, puis l’aide de camp, droit comme un i, les mains gantées de noir posées sur la garde de son cimeterre. Le postillon replia le marchepied, un petit valet de pied sous un bonnet à poil claqua la porte armoriée avec son chapeau à houppes, et une fois qu’ils eurent tous deux sauté derrière, le cocher coiffé lui aussi de fourrure secoua les rênes, les plumets d’autruche s’agitèrent et les quatre gris s’ébranlèrent. Tandis que l’équipage abordait la pente, les applaudissements fusèrent à travers la foule, tous les chapeaux se levèrent et l’on vit osciller une main pastorale et bénissante, l’anneau brillant sur le gant rouge.

Sur le parvis, au clair de lune, c’étaient des embrassades générales, des échanges de vœux de joyeuses Pâques, des baisers sur les mains et les joues. Les hommes remettaient leurs chapeaux de fourrure, rajustaient l’inclinaison de leurs dolmans et, après tout ce latin, les flots joyeux et dactyliques du magyar se déversaient à nouveau.

« Voyons ce que deviennent ces oiseaux » fit mon mentor, en polissant son monocle à l’aide d’un foulard de soie.

D’un pas nonchalant, il s’avança jusqu’au bord des marches, s’appuya sur son épée comme sur une canne, et scruta la nuit. Les deux becs pointaient côte à côte hors des ramilles et nous pouvions tout juste deviner les oiseaux réinstallés et dormant à poings fermés dans les ombres.

« Parfait ! reprit-il. Ils roupillent bien. »

Nous rejoignîmes les autres, et il tendit son étui à cigarettes à la ronde, s’en choisit une avec soin qu’il tapota sur l’or bosselé. Les trois plumes, brève pyramide, vacillèrent autour de la flamme du briquet avant de se désunir. Il aspira longuement, retint la bouffée quelques secondes puis relâcha lentement la fumée sous le clair de lune, dans un grand soupir.

« Cela faisait longtemps que j’attendais ce moment. C’est la première depuis le mardi gras. »

La soirée se termina par un souper chez le maire avec du barack pour commencer, des flots de vin tout au long, du tokay enfin, et une brume finit par entourer ces silhouettes superbement vêtues. Après quoi le maire m’expliqua, tout confus, que la maison étant pleine, on m’avait trouvé une chambre chez un voisin. Pas question que je débourse un liard ! Le lendemain, sobrement habillé de tweed et d’un pull à col roulé, mon ami amoureux des cigognes vint me chercher dans une impétueuse Bugatti, et seule la présence du sabre parmi ses bagages sur la banquette arrière évoquait les splendeurs de la nuit passée. Nous allâmes visiter les tableaux du palais de l’archevêché ; ensuite, pourquoi ne pas monter dans sa voiture ? Nous serions à Budapest en un rien de temps ; mais je restai fidèle à ma règle, à contrecœur – pas d’auto-stop, sauf par mauvais temps –, et nous fixâmes un rendez-vous dans la capitale. Il partit sur les chapeaux de roues en agitant la main et, à mon tour, les salutations faites chez le maire, je rassemblai mes affaires et m’en fus. La Hongrie tout entière allait-elle ressembler à cela ?

Depuis le chemin grimpant à la lisière des bois, des regards jetés en arrière révélaient des marais et des arbres, une terre gaste de hauts ajoncs, et le grand fleuve qui se scindait et se recomposait nonchalamment autour d’une succession d’îlots. J’apercevais la sauvagine qui s’élançait, tournoyait comme une averse de grains, ridait la lagune d’innombrables jets d’eau en se reposant. Puis une éminence me la dissimula. Des contreforts abrupts s’élevaient de l’autre côté, des collines moins hautes se succédaient l’une l’autre vers l’aval, et la toison des arbres s’effaçait devant des falaises de calcaire et de porphyre, accentuant la vitesse et la verte profondeur du fleuve là où elles se rapprochaient.

De temps à autre, un village apparaissait en contrebas, où les cigognes étaient perchées sur une patte parmi les brindilles de vieux nids sur le chaume et les cheminées. Je saisissais des claquements affolés quand elles prenaient leur essor et, lorsqu’elles étaient à la hauteur des cimes et passaient le fleuve pour entrer en Slovaquie, les rayons de soleil soulignaient la face supérieure de leurs ailes ; puis elles s’inclinaient et faisaient demi-tour vers la Hongrie, et c’est à peine si une de leurs plumes bougeait. Atterrissant le bec plein de brindilles, elles avançaient le long des toits en étendant leurs rémiges noires comme les funambules leurs doigts pour garder l’équilibre. Oiseaux sans voix, elles improvisent un étrange chant d’amour en se renversant en arrière, en ouvrant et fermant leurs becs écarlates dans un claquement précipité, tels des bâtons entrechoqués : une douzaine de flirts dans l’un de ces hameaux du bord de l’eau évoquait un concert de castagnettes. Emportées par de soudains transports, elles bondissaient de quelques mètres dans l’air et se reposaient à la débandade en glissant dangereusement sur le chaume. Leur merveilleuse procession s’était étendue sur des milles dans le ciel la nuit précédente ; à présent, on les voyait partout mais, pendant toutes les semaines suivantes, je ne m’en lassai pas ; leur bizarre et stimulante crécelle fournit le thème essentiel du voyage, et le charme dont elles paraient les régions ultérieures dura jusqu’au mois d’août dans les montagnes bulgares, où je regardai finalement s’évanouir une armée d’entre elles à l’horizon, sur le chemin de l’Afrique.

C’était le 1er avril 1934 et le jour de Pâques ; deux jours après la pleine lune, onze après l’équinoxe, quarante-sept après mon dixneuvième anniversaire et j’étais parti depuis cent onze jours, mais il n’y avait pas vingt-quatre heures que j’avais passé la frontière. L’autre rive restait slovaque, mais un ou deux milles plus loin, un affluent se faufila entre les collines du nord, et les toits de tuiles, les clochers de la petite ville de Szob, marquèrent le point de rencontre des deux rivières. La frontière alla se perdre au nord de cette vallée et, pour la première fois, les deux rives du Danube se trouvèrent hongroises.

Pendant la plus grande partie du voyage, la neige avait recouvert le paysage, orné de stalactites et souvent voilé par la chute des flocons. Elle ne subsistait plus que par lambeaux décolorés, et la glace du Danube s’était disloquée. Lorsqu’elle est encore solide, le dégel y provoque des successions de coups de tonnerre. J’étais trop loin en aval pour avoir entendu les plaques immenses se scinder, mais voici que l’eau était tout à coup encombrée de fragments intrépides, parfois agglutinés. Il n’était pas question de rester à leur hauteur : triangles et polygones me dépassaient à toute allure en jouant des coudes, leurs arêtes devenaient de plus en plus imprécises chaque jour et ils s’entrechoquaient de moins en moins rudement, jusqu’à ce qu’ils fussent aussi minces qu’une gaufrette ; un beau matin, ils disparurent. C’étaient là des présages de douceur, semblait-il. Quand le soleil acquiert sa force maximale, les neiges éternelles, les glaciers des Alpes et les sommets enneigés des Carpates paraissent inchangés de loin ; en s’approchant, on pourrait croire que le cœur glacé de l’Europe tout entière se dissout. Des milliers de ruisselets dégringolent, tous les ruisseaux débordent et le fleuve lui-même prend ses aises, inonde les champs, noie bétail et troupeaux, déracine les meules et les arbres, et les emporte en tourbillonnant jusqu’à ce que tous les ponts, les plus hauts et les plus forts mis à part, soient endommagés, voire rompus par le bois flotté.

Le coup de pistolet du starter avait donné le départ au printemps. Les chants d’oiseaux éclataient avec frénésie, une fièvre de construction s’installait et du jour au lendemain les hirondelles et les martinets planaient de toutes parts. Ces derniers remettaient à neuf leurs vieux quartiers, les lézards fusaient sur les pierres, les nids se multipliaient dans les roseaux, les bancs de poissons abondaient et les grenouilles, plongeant à l’approche de l’intrus, refaisaient bien vite surface et paraissaient renforcées d’heure en heure par mille nouvelles voix ; grâce à elles les héronnières restaient vides tout au long du jour. Leurs occupants volaient bas, pataugeaient entre les feuilles d’iris d’un pas saccadé et volontaire, ou restaient immobiles comme une plante, attentifs et posés sur une patte, telles des cigognes. Les iris des marais encombraient les bras morts, d’épaisses tiges soulevaient d’énormes soucis d’eau au milieu des feuilles des nénuphars rose et blanc qui se repliaient au crépuscule.

Entre la rive et les falaises d’un rouge mauve, trembles et peupliers s’effilaient, s’épanouissaient en une scintillante nuée, et les saules, qui trempaient dans l’eau leurs racines, s’arquaient au-dessus des courants rapides. Les goulets resserrés contraignaient les flots jaunes, les plissaient, provoquaient des tourbillons et révélaient à mes yeux exercés des commotions sous-marines traduites par ces lents cerceaux ébouriffés.

La route grimpait et j’avais peine à croire, à mesure que s’écoulait cette chaude après-midi, que la terre quasi mythique de Hongrie m’entourait enfin ; ce qui ne veut pas dire que cette région, les collines Pilis, correspondît le moins du monde à mon attente. Quand la côte eut fait disparaître le Danube à ma vue, collines et bois avalèrent le sentier ; les rayons de soleil filtraient, obliques, à travers les jeunes rameaux de chêne. Tout respirait la fougère et la mousse, des vapeurs de noisetiers et de hêtres se dissipaient et le chemin, feutré de feuilles pourries, serpentait entre de grands arbres sertis de lichen, aux pieds fleuris de violettes sauvages et de primevères. Quand les bois s’écartaient sur un ou deux milles, des prés abrupts s’élançaient de part et d’autre vers des crêtes assombries par quelques bosquets téméraires, tandis que des cours d’eau emplumés de cresson dévalaient, rapides et clairs, la vallée. J’en traversais un sur des pierres de gué quand j’entendis des bêlements et des sonnailles ; puis ce furent des aboiements, mais le berger rappela les trois démons qui dégringolaient vers moi en retroussant les babines. Ses moutons s’enfonçaient jusqu’au ventre dans un banc de marguerites ; les brebis avaient sans doute mis bas vers Noël et certaines étaient déjà tondues. J’étais en manches de chemise depuis plusieurs jours, mais les épaules du berger portaient encore un manteau de peau de mouton qui lui descendait jusqu’aux chevilles ; les paysans sont longs à se défaire de leurs hardes. Je hurlai « Jó estét kivánok ! » – cela représentait le quart de mes réserves de hongrois – et un bonsoir identique me parvint, accompagné d’un lever cérémonieux du chapeau noir à bords étroits. (Dès mes premières rencontres avec des Hongrois en Slovaquie méridionale, j’avais souhaité porter quelque couvre-chef pour répondre à ces saluts courtois.) Son troupeau n’était plus qu’une masse imprécise de taches blanches et de clochettes distantes quand j’arrivai en vue d’un autre troupeau. Une bande de daims encore sans ramures broutait à la lisière de la forêt dans la vallée. Le soleil se couchait de l’autre côté et donnait à leurs ombres sur la pente d’énormes dimensions : le bruit d’un de mes pas dans l’air tranquille leur fit lever la tête en même temps et rester en alerte jusqu’à ce que je disparaisse.

Je songeais à coucher à la belle étoile, et ces moutons tondus m’y décidèrent : le vent était si doux qu’on voyait à peine bouger une feuille. Ma première tentative, deux nuits plus tôt en Slovaquie, s’était soldée par une brève détention car on m’avait soupçonné de contrebande ; mais rien de plus tranquille que ces bois, qui dominaient de haut les risques de la frontière.

Je déambulais à la recherche d’un coin abrité quand j’aperçus un feu de camp dans la brune, à l’autre extrémité d’une clairière où les corbeaux se couchaient bruyamment. Dans une ouverture de la forêt, sous un chêne immense, on avait dressé un enclos de pieux et de broussailles qu’un porcher finissait d’arrimer en nouant solidement un brin d’osier, pendant que les cochons noirs frisés et hirsutes cherchaient à grand bruit leur espace vital à l’intérieur. La hutte voisine était couverte de roseaux et, quand je rejoignis les deux porchers, tous deux levèrent un visage intrigué à la lueur du feu : qui étais-je et d’où venais-je ? Mes réponses – « Angol» et « Angolország» – ne signifiaient pas grand-chose pour eux, mais leurs visages se déridèrent avec l’apparition d’une bouteille de barack, butin d’adieu offert par mes amis d’Esztergom : on me trouva un troisième tabouret.

Ils portaient des capes d’une matière laineuse et grossière aussi dure que de la ratine. En place de bâtons ou de houlettes ils serraient des pieux de bois effilés, polis par des manipulations répétées et couronnés de petites haches, et ils avaient aux pieds les mocassins d’abord vus chez les Slovaques de Bratislava : de pâles canoës de cuir brut au bout retroussé, maintenus tout autour par des lanières qui revenaient encercler leurs jambes matelassées jusqu’à mi-mollet ; leurs pieds passaient tout l’hiver à l’intérieur jusqu’au premier coucou.

Le plus jeune était un garçon à l’air sauvage, ébouriffé, aux yeux fixes. Il connaissait dix mots d’allemand environ que lui avaient appris les « Schwobs » des villages environnants (c’est ainsi qu’on appelait les Souabes installés dans les parages), et son rire était communicatif, un peu fou. Son père à tête blanche ne parlait que le magyar, et je vis ses yeux, profondément enfoncés dans leurs rides, perdre peu à peu toute méfiance à mesure que se vidait la bouteille. J’arrivai tout juste à comprendre que les daims, figurés par les doigts tendus de mes interlocuteurs en lieu et place de leurs bois absents, appartenaient à un föherceg (cela veut dire un archiduc, je l’appris par la suite). Continuant à s’exprimer par signes, le jeune porcher se mit à grogner, grimaça férocement en repliant ses index pour représenter les défenses des sangliers sauvages tapis dans les fourrés des environs ; puis il simula des spirales, qui ne pouvaient désigner que des mouflons. Le langage imagé se fit encore plus rude quand il mima d’un air jovial la manière dont les sangliers faisaient irruption dans les enclos pour couvrir les truies apprivoisées, engendrant des portées hétérogènes. Je contribuai par quelques œufs durs à leur délicieux dîner de porc fumé ; ils le saupoudrèrent de paprika et nous l’accompagnâmes de pain noir, d’oignon et d’un fromage quasi fossilisé.

Les porchers avaient nom Bálint et Géza, noms dont je me suis souvenu parce qu’ils sonnaient si bizarrement, entendus pour la première fois. À la lueur du feu mes hôtes ressemblaient à des contemporains du Domesday Book, et c’est une corne à boire que nous aurions dû échanger plutôt que ma bouteille anachronique. Nous défiant du langage, nous ne communiquions plus que par un rire irrépressible lorsqu’elle se trouva vide. Quelque échange primitif avait rompu toutes les digues, secondé par l’alcool et la joie communicative du garçon. Le feu allait s’éteindre et l’ombre se métamorphosait : la lune, qui paraissait à peine moins ronde que la veille, faisait l’ascension des branches.

Leur tanière confinée n’était pas très spacieuse. Comprenant que je voulais dormir à l’extérieur, ils étendirent des broussailles à l’ombre d’une meule. Le vieil homme posa la main sur l’herbe, puis l’étendit sur la mienne d’un air compatissant : elle était trempée de rosée. Il fit mine de s’emmitoufler et je revêtis tout ce que je possédais tandis qu’ils se pieutaient à l’intérieur.

Les bonsoirs échangés, je restai à observer la lune. Les ombres des arbres figuraient des morceaux d’étoffe découpés dans la clairière. Les hiboux s’interpellaient aux alentours et des grognements endormis me parvenaient depuis les porcheries, suscités par des rêves peut-être, ou par l’indigestion, et de temps à autre un cochon, éveillé au milieu de la nuit par un petit creux nocturne, mâchonnait dans une béatitude à moitié liquéfiée.

Il faisait encore nuit quand nous nous levâmes, comme prévu recouverts de rosée et, tandis que nous mangions notre pain et notre fromage, Bálint, l’aîné, alla ouvrir l’enclos. Aussitôt, les cochons se ruèrent à l’extérieur en un piétinement hystérique avant de s’atteler plus calmement à leur fouissage quotidien parmi les glands et les graines de bouleaux enfoncés sous les branches. Pour me mettre sur le droit chemin, Géza me guida dans les bois, en sifflotant, en balançant son grand tomahawk qu’il jetait en l’air et rattrapait au-dessus des fougères ; lorsqu’il m’eut quitté, je continuai seul pendant deux heures au clair de lune et me retrouvai au lever du jour parmi les ruines d’un immense château envahies par les arbres. La forêt dégringolait abruptement sur trois cents mètres et, tout en bas, entre ses montagnes feuillues, la vallée du Danube serpentait d’est en ouest. Elle obliquait vers le sud sous les créneaux, avant de repartir vers l’ouest un mille plus loin, toujours engoncée dans l’ombre, et se perdait enfin dans de nouveaux massifs forestiers. Le sentier pentu longeait un mur de fortification bordé d’enclaves de hêtres et de noisetiers, pour s’aplanir devant une grosse tour juchée sur son éminence ; je parvins enfin à Visegrád4 par un ultime chemin boueux.

On m’avait déjà parlé de ce château.

Les Magyars, sauvages envahisseurs païens, s’étaient d’abord installés en Europe centrale à la fin du IXe siècle. Quatre cents ans plus tard – ils étaient devenus respectables depuis au moins trois siècles –, leur pays comptait au nombre des grands royaumes chrétiens, et les Arpád qui y régnaient, une vieille dynastie à présent de rois guerriers, de législateurs, de croisés et de saints, étaient alliés à la plupart des grandes maisons de la chrétienté ; le roi Béla IV, le frère de sainte Elisabeth, devait être le plus capable d’entre eux. Il régna à un moment difficile. Dans les décennies précédentes, Gengis Khan et ses successeurs avaient ravagé l’Asie depuis la mer de Chine jusqu’à l’Ukraine, et c’est au printemps de 1241 que les nouvelles d’un danger immense atteignirent la Hongrie : après avoir incendié Kiev, le petit-fils de Gengis Khan, Batu, faisait route vers les passes orientales. Béla s’efforça de préparer des défenses, mais la ruée des Mongols à travers les Carpates fut si rapide qu’elle surprit et décima les indolents seigneurs magyars avant de se répandre sur toute la Grande Plaine, où ils écumèrent et brûlèrent les bourgs tout l’été. Après avoir promis la vie sauve aux paysans s’ils rentraient la récolte, ils les massacrèrent à l’automne dès qu’elle fut bien engrangée ; puis, franchissant le fleuve gelé le jour de Noël, ils se dirigèrent vers l’ouest. Quelques villes durent d’être indemnes à leurs murailles ou aux marais environnants, mais Esztergom fut réduite en cendres et la plupart des autres connurent bien vite le même sort, cependant que les habitants étaient exterminés ou réduits en esclavage.

Puis il y eut une pause soudaine. Des messagers étaient parvenus au camp mongol avec la nouvelle qu’à cinq mille milles de là, à Karakorum, le successeur de Gengis Khan, Ogoday, était mort ; d’un seul coup, sur les marches de Sibérie et au-delà de la Grande Muraille, dans les royaumes ruinés du califat, au milieu de la dévastation de Cracovie et de Sandomir, dans les pinèdes moraves et les restes fumants des villes magyares, les princes sauvages tournèrent leurs visages enfantins aux yeux bridés vers la Tartarie chinoise : la course pour le trône allait commencer. Vers la mi-mars, ils avaient tous disparu. Béla, quittant l’île dalmate où il s’était réfugié, trouva son royaume en ruine. Mort et captivité avaient réduit la population de moitié et les survivants n’émergeaient encore que prudemment des bois. Sa tâche ressemblait assez à la fondation d’un nouveau royaume, et son premier souci fut de le protéger des Mongols. D’où le château que j’arpentais à Visegrád. Cette formidable place forte commença de s’élever, suivie de beaucoup d’autres ; le jour où les Mongols revinrent, on les repoussa.

On entendait autant d’allemand que de magyar sur le quai à moitié éveillé de Visegrád, car les locuteurs étaient les Souabes dont m’avait parlé Géza. Lors de l’éviction des Turcs, des milliers de familles paysannes d’Allemagne du Sud étaient montées dans des bateaux à fond plat pour quitter les villes du haut Danube, et notamment Ulm ; ces émigrants avaient suivi le courant pour atterrir sur les berges dépeuplées où ils s’étaient installés pour de bon. Selon la tradition, leur langue et leurs costumes de cérémonie restaient inchangés depuis l’époque de Marie-Thérèse, sous laquelle ils étaient arrivés. Sans doute y avait-il eu un grand mélange de races, mais, comme j’apercevais des gens assez obligeants pour avoir les cheveux blonds ou d’un noir de jais, je me dis – probablement à tort – que je pouvais distinguer le type allemand et le type hongrois.

Quand le sentier longeant le Danube tourna vers l’est, une matinée rayonnante inonda la vallée. Bientôt la pointe d’une île effilée, emplumée de saules et zébrée de champs de jeunes blés, divisa le fleuve en deux. Des filets tombaient en arceaux d’une branche à l’autre, des barques de pêche étaient amarrées aux troncs des trembles, des peupliers, des saules, et des tiges couleur d’étain suscitaient une brume argentée et vert pâle contre les feuilles plus foncées des bois de la berge opposée. L’île suivit les méandres du fleuve pendant près de vingt milles. Un vapeur pimpant ridait le courant de temps en temps et, à mesure que le jour avança, la circulation des péniches, d’abord réduite, s’accrut.

Au bout d’une heure, cependant, le fleuve commença de se comporter d’une manière inédite depuis notre première rencontre sous la neige d’Ulm, onze semaines plus tôt. (Onze semaines seulement ! J’aurais cru que la moitié de ma vie s’était écoulée !) C’était une attitude qu’on ne lui connaissait pas du tout, en vérité, depuis que, jailli du monde souterrain, il était apparu dans le parc du prince Fürstenberg en Forêt Noire. Car, après avoir décrit deux demi-cercles successifs, le Danube se dirigeait plein sud ; et il allait rester fidèle à cette direction, filant droit à travers la Hongrie sur cent quatre-vingts milles – de haut en bas d’une page d’atlas, en quelque sorte – jusqu’à ce qu’il oblique de nouveau et coule vers l’est sous les créneaux de Belgrade. L’heure était exceptionnelle.

En fin d’après-midi, à la hauteur de l’extrémité de l’île qui m’avait tenu compagnie tout le jour, j’atteignis Szentendre, une petite ville campagnarde et baroque, avec ses allées, ses rues pavées, ses toits de tuiles et ses clochers bulbeux. Les collines étaient plus basses, désormais ; des vignes et des vergers avaient remplacé les falaises et les forêts, et quelque chose dans l’atmosphère traduisait l’approche d’une grande ville. Les citadins descendaient des Serbes qui s’étaient enfuis devant les Turcs trois siècles plus tôt ; ils parlaient toujours serbe et adoraient Dieu dans la cathédrale grecque orthodoxe édifiée par leurs aïeux. Griechisch Orientalisch en allemand, il ne faut pas les confondre avec les uniates plus à l’est – Griechisch Katholisch – qui, bien qu’ils conservent le rite orthodoxe, reconnaissent la prééminence du pape. Tout cela, je l’appris plus tard, bien que l’icône en lieu et place du crucifix sur le mur de ma chambre eût dû éveiller mon attention.

4. Si j’étais passé par là seulement quelques mois plus tard, j’aurais assisté à l’excavation des premiers fragments du palais du roi Mathias. Je les ai vus depuis : ces magnifiques ruines renaissantes donnent une idée précise de l’état de la Hongrie royale avant la conquête turque.

Chapitre 2Budapest

Lorsqu’un rayon de soleil m’ouvrit une paupière en milieu de matinée, quelques jours plus tard, il me fut impossible de me rappeler où j’étais. Un arôme de café et de croissants flottait sous un plafond voûté ; le mobilier étincelait de cire et d’huile de coude ; des livres s’élevaient par centaines sur les murs et l’on avait négligemment jeté un smoking sur les bras d’un fauteuil dont la tapisserie représentait un lion héraldique bleu à la queue fourchue, à la langue écarlate. Un nœud papillon pendait au miroir, des escarpins étaient disséminés dans la pièce, le buste chiffonné d’une chemise amidonnée (on portait encore un plastron avec la cravate noire, à l’époque) gesticulait désespérément sur le tapis et des boutons de manchette empruntés y scintillaient. Le spectacle de tout ce plumage étranger, si éloigné du tas d’habits souillés par la route qui me tombait d’ordinaire sous les yeux au réveil, était une succession d’énigmes.

Puis, d’un seul coup, je me souvins. J’étais à Budapest.

La route de Szentendre jusqu’à la capitale a laissé peu de traces : un souvenir confus d’avenues pavées, le début des lignes de tramways, quelques rues pentues, de vastes aperçus sur le Danube et ses ponts, et la recherche anxieuse de la colline de Buda. La magnificence ultérieure, je la devais, après une ou deux haltes intermédiaires, aux amis balto-russes de Munich dont la gentillesse, ces dernières semaines, avait commencé de ponctuer mon rude itinéraire d’oasis de ce genre.

Je me retrouvais environné de barons, et ceux-ci habitaient sur la colline escarpée de Buda (le Vár ou citadelle) couronnée par son palais royal vide dominant la rive droite du fleuve. L’Uri utca – Herrengasse en allemand –, rue sinueuse de fenêtres en surplomb, de toits de tuiles et de portes voûtées nanties d’armoiries, courait tout au long de la colline. Sans doute l’avait-on tracée peu après 1686, lorsque la ville fut reprise aux Turcs, et de sinistres caves turques traversaient les fondations de plusieurs maisons. Perché au-dessus du tumulte de la capitale, ce quartier patricien évoquait un peu la quiétude d’une ville campagnarde et les hôtels, habités par les mêmes familles depuis des générations, portaient le nom de palais X ou Y, y compris celui qui m’accueillait.

« Tout cela n’est que comédie, naturellement, disait mon hôtesse, dont l’éducation était essentiellement anglaise. Apparemment, nous avons une passion pour les noms ronflants, en Hongrie. Cette maison est tout bonnement une maison de ville. »

Tibor et Berta avaient la quarantaine environ. Dûment prévenus, ils m’avaient pris sous leur aile avec une attention à laquelle Esztergom aurait pu me préparer quelque peu ; la manière dont les Hongrois entendaient l’hospitalité tenait du miracle à répétition. Tibor était capitaine dans un régiment d’artilleurs à cheval et la modestie de son rang – car il avait combattu pendant toute la guerre – résultait des dimensions minuscules de l’armée hongroise après le traité de Trianon. Aimée de tous, amusante, plutôt caustique et vite irritée par la bêtise, Berta était grande, avait du chien, portait en général un tailleur de tweed et une mèche blanche dans ses cheveux noirs. Son père, un Graf distingué – ou plutôt gróf en hongrois –, avait gouverné Fiume avant-guerre et, tandis qu’elle me pilotait en ville dans sa petite voiture, elle me racontait de fascinantes histoires sur le monde disparu de Trieste, Fiume, Pola et la péninsule istrienne. Comme bien d’autres, la famille était plutôt gênée aux entournures désormais, et louait une partie de la maison ; mon hôtesse appartenait à plusieurs organisations, et était toujours occupée. Elle m’associa à certaines de ses activités, et je l’accompagnai dans ses courses combinées à des visites touristiques. Si elle prévoyait qu’elles seraient intéressantes ou amusantes, elle m’emmenait dans ses tournées de visites, et quand on annonça un bal deux jours plus tard dans une maison des environs, elle m’y fit inviter et entreprit de trouver le nécessaire dans la garde-robe de Tibor, puis dans celles de quelques voisins. Comme je lui demandais si elle irait, elle répondit en riant :

« Pas de danger ! Mais cela te plaira. »

De fait, je m’y plus.

Le bal offrait tout ce que je pouvais désirer, et, comme Berta me le fit remarquer, il avait lieu dans un vrai palais ; dans l’escalier menant à la salle de bal, je sentis qu’on me tapotait le coude : c’était mon compagnon d’Esztergom, l’amoureux des cigognes, qui reprit vite son rôle de guide. Le bal se termina par des mélodies bohémiennes qui incitèrent plusieurs danseurs à se lancer dans des csárdás. Un jeune couple – le garçon posait les mains sur les hanches de la fille et celle-ci le tenait par les épaules – s’y jeta avec un brio et une impétuosité merveilleux en faisant virevolter ses cheveux comme des crinières de poneys. Quand tout fut fini, je m’entassai avec eux, l’ami d’Esztergom, sa superbe compagne, une fille appelée Annamaria à laquelle je m’étais attaché et plusieurs autres, dans deux voitures, et nous dévalâmes la côte, franchîmes le pont suspendu pour plonger dans une grotte étincelante, la boîte de nuit la plus magique que j’aie jamais vue. Le plancher de L’Arizona tournait-il vraiment sur lui-même ? On en avait bien l’impression, en tout cas. On vit un instant de neigeux destriers caracoler tout autour, en agitant leurs plumes : quelqu’un m’apprit qu’on avait déjà vu ici des chameaux, et même des éléphants… Un peu plus tard des acrobates étoilés commencèrent à voler dans l’atmosphère enfumée, suivis par des projecteurs tandis qu’ils se rejoignaient, faisaient des sauts périlleux, tournaient sur euxmêmes, s’élançaient les bras grands ouverts pour recevoir dans les mains des anneaux lancés au bon moment depuis l’obscurité environnante ; enfin, juchés sur les biceps d’un titan constellé de pièces d’or, ils édifièrent une pagode humaine, s’élevèrent agilement de plus en plus haut d’une épaule à l’autre jusqu’à ce qu’on distingue au sommet, non loin du plafond, une silhouette gracile, enrubannée, au front étoilé, qui soufflait des baisers. Cette souriante compagnie blonde me rappelait quelque chose. Soudain, je les reconnus : c’étaient mes vieux amis du temps de mes expéditions de dessinateur viennois, nos bienfaiteurs indirects, à Konrad et à moi, les frères Koschka qui nous avaient valu une douzaine de himbeergeist ! Ils étaient là sous mes yeux, en leur pyramidale présence, en leur apothéose étincelante ! (Leur affiche amicale – A CSODÁLATOS KOSCHKAK ! – ne cessa de me taper dans l’œil pendant le reste de mon séjour.) Nous allâmes encore boire un dernier verre dans une maison de la Werböczy utca, et quand Annamaria m’aida à regagner l’Uri utca voisine, nous n’étions plus vraiment capables d’attribuer nos ombres sur les pavés à la lune ou à l’aube.

Rien d’étonnant, donc, à ce que les reflets de la lumière de onze heures sur les flancs d’argent de la cafetière détonnassent comme un obus silencieux… La porte s’ouvrit à toute volée, livrant passage à un chien-loup noir qui bondit sur mon lit, suivi par son maître, Micky (Miklós), le fils de mes hôtes, garçon plutôt turbulent et fort distrayant d’une quinzaine d’années, en tintinesque culotte de golf.

« Tiens, fit-il en me tendant d’une main un gobelet d’eau et un tube d’Alka Seltzer de l’autre. Maman dit que tu vas probablement en avoir besoin. »

J’étais tombé dans une coterie de noctambules, et tels étaient les réveils qui ponctuèrent mon séjour à Budapest. La vie paraissait parfaite : des hôtes pleins de gentillesse et de tolérance ; de nouveaux amis éblouissants et beaux sur l’arrière-plan d’une ville captivante ; une nouvelle langue stimulante, des breuvages puissants et inédits, des mets aussi bons qu’un délicieux feu de jardin, bref une atmosphère généralement sophistiquée et enthousiaste à laquelle on n’aurait su résister même si on l’avait voulu. Les charmes fameux de l’endroit me ravissaient, notamment certains repaires comme Kakuk (le Coucou) sur le versant de Buda où, aux petites heures de la nuit, une demi-douzaine de Bohémiens s’abattaient sur les clients tels de souriants corbeaux décidés à tout plonger dans leur musique si particulière. Mal jouée, elle peut devenir sirupeuse, évoquer un concert de vieilles casseroles, et il se peut que les airs ne soient pas authentiquement hongrois – Bartók et Kodály maintiennent qu’ils sont d’origine bohémienne, et donc non magyars –, mais ils ont su abuser Liszt, et ils m’enchantaient. Dans les passages lents, les marteaux du cymbalum effleuraient les cordes en hésitant tandis que les violons manquaient défaillir de langueur, pour se réveiller d’un seul coup sur une syncope abrupte, précipiter le rythme des marteaux et des archets, déchaîner le percussionniste pendant que le premier violon, les doigts pressés sur un enchevêtrement de cordes, les fouettait à l’oreille d’un auditeur après l’autre en se colletant avec son instrument comme un poids welter dans un corps à corps ; ces passages, on avait l’impression qu’ils ne pouvaient se terminer que par l’extase ou la mort. Glissandi croissants, pengös en cascades : les regards devenaient de plus en plus humides à mesure qu’on faisait sauter les bouchons… Qui payait tout cela ? Pas moi, bien sûr – on rabrouait avec jovialité mes simples tentatives de contribution, comme si elles ne méritaient pas même une parole. (Le lendemain de mon arrivée, je m’étais rendu au consulat de la Zoltán utca où j’avais trouvé une enveloppe recommandée bourrée de six livres, somme sans précédent.)

Un très grand nombre de ces gens parlaient anglais ; quand par hasard ce n’était pas le cas, on avait recours à l’allemand, parfois à contrecœur, me semblait-il, et ce pour des raisons historiques ; mais c’était la deuxième langue universelle. L’emploi général du Du, même avec des inconnus s’ils étaient les amis d’amis, n’allait pas sans surprendre. Apparemment, le Sie équivalait à un rejet dans les ténèbres extérieures, et l’on gardait souvenir de duels provoqués par l’emploi de ce mot. (Le fait que les duels restassent encore fréquents en Hongrie – non pas de simples rencontres estudiantines, mais de sauvages combats au sabre – conférait un côté Prisonnier de Zenda au tableau fantasque et follement inexact, sans nul doute, que j’ébauchais dans ma tête.) Leur simplicité de manières, comme celle des Autrichiens, s’accompagnait de quelques usages compassés d’autrefois. (Si j’aimais baiser les mains des femmes, le baiser formel des domestiques ou des paysans sur la main de leur maître semblait étrange. Pourtant, telle était la coutume dans toute l’Europe centrale. Au bout d’un moment, elle cessa de me paraître servile et je n’y vis qu’un rituel désuet et vénérable, une survivance des temps féodaux – c’était bien ce qu’elle était, du reste.) Mes Hongrois se souciaient au plus haut point de leur mise. Véritables dandys pour l’apparence, ils s’habillaient avec soin dans le style anglais de jadis ; mais ils ne s’offusquaient pas le moins du monde de mon grossier costume. Le mieux que je pusse faire, c’était une veste de tweed et un pantalon de toile grise qui, avec une chemise propre et une cravate bleue, avaient presque l’air présentable ; mais j’étais trahi par mes chaussures – de gym ou de tennis, selon leur propreté relative. Mais cela n’avait pas d’importance.

Après une vie de désastres scolaires et de mauvais bulletins, ma chance semblait avoir tourné. Depuis ma halte munichoise, les lettres envoyées par mes amis russo-baltes5, puis par ceux qui les avaient reçues, s’étaient mises à filer vers l’est en suscitant des débauches d’hospitalité, chaleureuse et illimitée, quand je les rattrapais. J’étais plein de gratitude à l’égard de mes bienfaiteurs et les aimais beaucoup, mais je ne crois pas m’être jamais demandé sérieusement à quoi je devais une telle bonne fortune. Si leurs amis avaient sollicité leur aide, je suppose qu’ils ne pouvaient pas me négliger complètement ; mais la raison essentielle de leur hospitalité résultait d’une gentillesse diffuse pour les jeunes sans le sou. Le hasard de ma nationalité jouait peut-être aussi ; je crois que les Hongrois avaient un vrai faible pour l’Angleterre, surtout à l’époque. Et puis la concentration et la joie sont séduisantes, et ma façon de prendre les choses ressemblait à celle de l’otarie à qui l’on jette des harengs fumés. Les comptes-rendus de mon voyage les amusaient : certains déclaraient qu’ils regrettaient de ne pas en avoir fait autant ; et que je ne recourusse à l’auto-stop que par très mauvais temps les impressionnait. Il n’y avait personne qui voyageât ainsi, à ce moment-là, et mon expédition avait la valeur de la rareté : c’est difficile à croire, mais je ne rencontrai qu’une seule fois, dans tout mon périple, une personne qui ait eu la même idée que moi.

Deux mois plus tôt, sur la route qui va d’Ulm à Augsbourg, j’avais plongé dans une Gasthaus solitaire pour échapper à une tempête de neige, et le seul autre client qui s’y fût réfugié était un garçon d’allure étrange, environ du même âge que moi, vêtu d’une veste de velours noir, d’un gilet écarlate à boutons de cuivre, qui débarrassait un chapeau haut-de-forme déjà fort usagé de la neige qui l’encombrait ; incliné à l’oblique sur sa tête, il lui donnait l’air du personnage de Dickens, Sam Weller, le domestique de Pickwick. Il m’apprit, tandis que nous nous rincions le gosier à coups de schnaps, qu’il portait le costume traditionnel d’un apprenti ramoneur de Hambourg. Emblème d’une guilde secrète de ramoneurs disséminée à travers toute l’Europe, il l’assurait du bon accueil de ses collègues en tout lieu ; au cas où, il avait ficelé ses brosses circulaires et ses cannes en bambou sur le fond de son sac à dos. Tout en m’expliquant qu’il se dirigeait vers le sud, vers Innsbruck et le Brenner, puis en Italie, il déplia sa carte sur la table en repérant Bolzano du doigt, puis Trente, l’Adige, le lac de Garde, Vérone, Mantoue, Modène, Bologne et les défilés de l’Apennin menant à Florence ; il agitait la main en murmurant ces noms fameux comme si l’Italie nous environnait.

« Kommst du nicht mit ?»

Pourquoi pas ? C’était tentant, il paraissait drôle. Je pensai alors à la lettre recommandée dont j’espérais qu’elle m’attendrait à Munich, et à tous les mystères d’Europe orientale que je manquerais.

« Schade ! fit-il. Quel dommage ! »

Réchauffés par un ou deux schnaps de plus, nous nous prêtâmes mutuellement main-forte pour charger nos fardeaux et il s’éloigna vers le Tyrol, Rome et le pays où fleurissent les citronniers (Dahin !) en agitant son haut-de-forme et en s’amenuisant sous les flocons. Nous nous criâmes « Bon voyage ! », luttant contre le bruit du vent ; puis, point trop sûr d’avoir pris la bonne décision, je repartis à pas lourds, les cils empêtrés de neige, vers la Bavière et Constantinople.

La maison de l’Uri utca regorgeait de livres utiles. Par-dessus tout, il y avait l’Encyclopaedia Britannica et le Meyers Konversations-Lexikon, mes deux repères constants tout au long du voyage, et je trouvai une large embrasure de fenêtre pour les entasser. Il y avait aussi une méthode pour apprendre le hongrois à laquelle je me colletai à tâtons, bien que mon vocabulaire ne dût jamais dépasser la centaine de mots, des noms pour la plupart.

Venu de fort loin, sans le moindre rapport avec les langues germaniques, latines et slaves qui l’encadrent, le hongrois est resté miraculeusement intact. Tout dans cet idiome est différent, non seulement les mots, mais leur dérivation, la syntaxe et la grammaire, et par-dessus tout le type d’intellect qui les a créés. Je savais que le magyar appartenait au groupe finno-ougrien, branche de la grande famille ouralo-altaïque.

« Exactement, me dit l’un de mes amis, comme l’anglais appartient à l’indo-européen. »

Puis il ajouta que la langue la plus proche du hongrois était le finnois.

« De quelle proximité s’agit-il ?

– Oh ! elle est grande !

– Disons, comme celle qui unit l’italien à l’espagnol ?

– Euh ! non, pas tout à fait aussi étroite.

– De quel type est-elle, alors ? »

Après avoir bien réfléchi, il reprit :

« À peu près comme celle qui rapproche l’anglais et le persan. »

Mais il semble qu’on puisse aller un peu plus loin avec les langues des Ostiaks et des Vogoules. Estimés à quelques milliers seulement, ces petits groupes de braves gens vêtus de peaux sont établis dans les marais et les toundras qui s’étendent entre l’Oural septentrional et le fleuve Ob, en Sibérie occidentale. Ils vivent sous des huttes à moitié creusées dans le sol et des abris d’écorce de bouleau ; c’est enfoncés dans la neige jusqu’à mi-corps qu’ils chassent l’ours dans les bois, leur dieu aussi bien que leur proie, tout à la fois mangé et adoré ; à la fonte des neiges, ils pêchent, posent des pièges et font paître leurs rennes sur les mousses, en arrivant à grand-peine à les tenir à l’écart des immenses et proches troupeaux de leurs cousins éloignés, les Samoyèdes. Mais cela ne m’aida nullement, pour commencer, d’apprendre que le magyar, qui paraît rapide, incisif et clair à l’oreille, est une langue agglutinante – le mot évoque seulement les sons émis par une bouche pleine de caramel. Or cela signifie qu’il ne connaît pas de déclinaison, comme les autres langues européennes, et que les changements de sens résultent d’un enchaînement de syllabes adjointes à la première ; tous les sons vocaliques imitent le premier et l’accent, invariablement situé sur la première syllabe, engendre une sorte de trot dactylique ou anapestique qui confère au magyar, pour l’oreille novice, une sauvagerie inouïe. Ainsi, lorsque j’écoutais au bal les phrases de mon ami d’Esztergom, l’ami des cigognes porteur de monocle, tandis qu’il se versait un whisky d’un flacon de cristal taillé, puis celles de sa compagne si sublime d’allure – cependant qu’elle s’emparait, avec une habile nonchalance, d’une cigarette dans un étui d’or et de chagrin au fermoir d’émeraude, avant de lui répondre dans un nuage de fumée –, il était impossible de ne pas se demander dans quel invraisemblable paysage de marais, de désert et de bois, aux jours où la langue magyare commençait de se détacher du magma ougrien, ces sons avaient pu être prononcés pour la première fois.

Ce n’était pas sur la page imprimée qu’on arrivait à deviner le sens de ces phrases à l’air rude. Quels lacis de s et de z