7,99 €

Mehr erfahren.

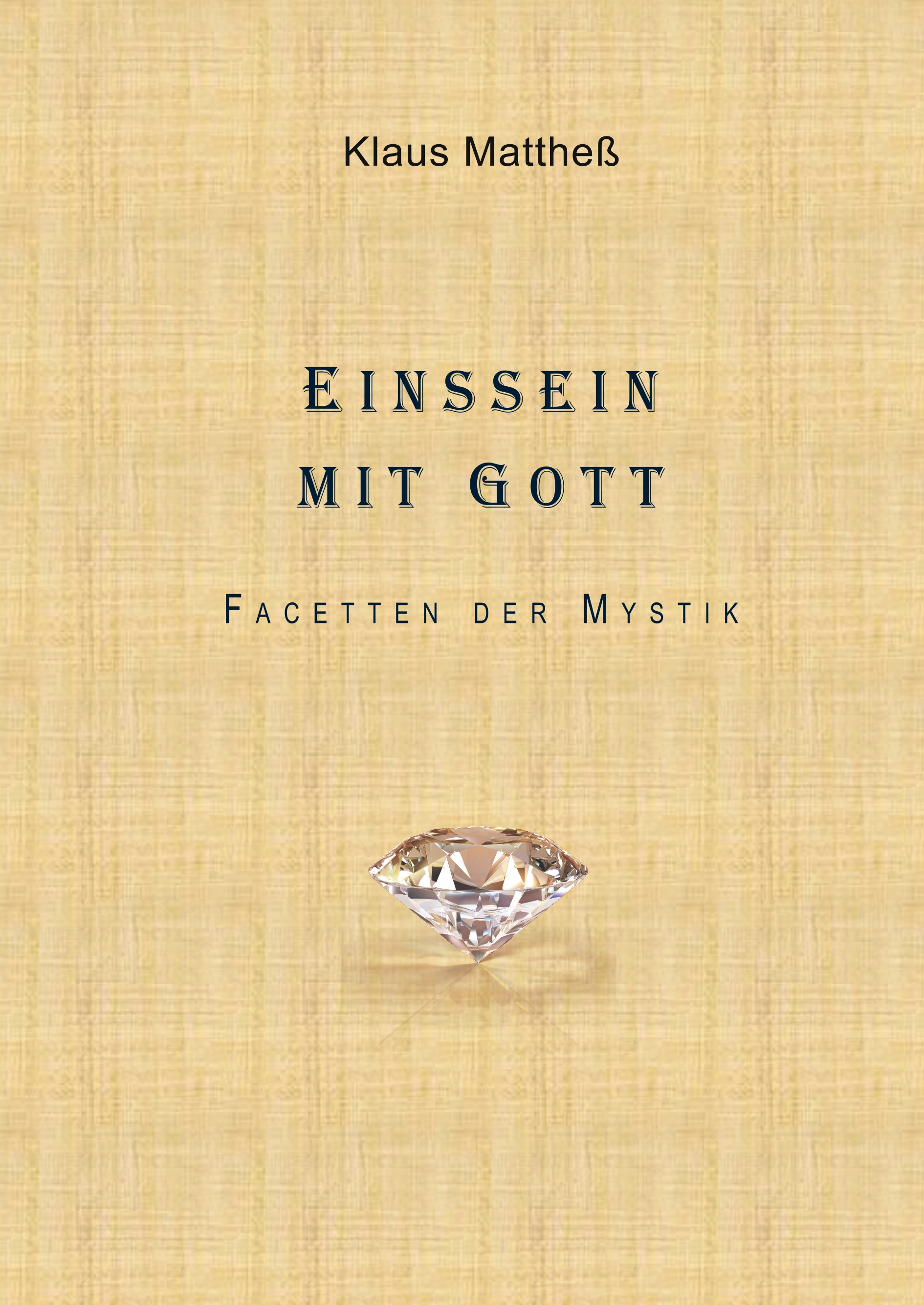

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Unter Mystik versteht man im Allgemeinen einen spirituellen Weg, dessen Ziel die unmittelbare Erfahrung des Göttlichen bis hin zur völligen Vereinigung mit (einem personal oder apersonal gedachten) Gott in unserem eigenen Inneren ist - und zwar schon im diesseitigen Leben. Vergleicht man die Aussagen der Mystikerinnen und Mystiker aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und den verschiedensten Zeiträumen, so fällt auf, dass sich diese sowohl in der Schilderung ihrer unmittelbaren Erfahrungen als auch in den Anleitungen für den spirituellen Weg dorthin in erstaunlicher Weise ähneln, auch wenn sie natürlich in die jeweiligen kulturellen Hintergründe eingebettet sind. Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, die Vielfältigkeit und insbesondere die Gemeinsamkeiten des umfangreichen mystischen Gedankengutes darzustellen, Dazu werden Texte von Mystikerinnen und Mystikern aus verschiedenen Weltreligionen und aus unterschiedlichen Zeitaltern zitiert und verglichen - insbesondere aus dem christlichen, daoistischen, hinduistischen und buddhistischen Kulturkreis. Es zeigt sich, dass die Aussagen der meisten Mystikerinnen und Mystiker im Grunde den gleichen Kern enthalten. Und so liegt der Schluss nahe, dass sie alle aus derselben inneren Quelle schöpfen und mit ihr in Beziehung treten - womit sich die Mystik auch als das Verbindende zwischen den Weltreligionen, als tiefster Unrund aller Spiritualität herausstellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einführung in die Mystik

1.1 Einleitung

1.2 Die Sehnsucht des Menschen nach Spiritualität

1.3 Das Wesen der Mystik

Christliche Mystik

2.1 Mystische Elemente im Neuen Testament

2.2 Stufen der Mystik

3. Meister Eckhart

3.1 Meister Eckharts Leben

3.2 Meister Eckharts Lehre

Die Lehre vom Seelenfünklein und die Gottgeburt in der Seele

Die Vereinigung mit Gott (unio mystica)

Gott und Gottheit - das Sprechen von Gott

Der Weg zu Gott

Leben in Gott – Leben mit Gott in der Welt

3.3 Zusammenfassung und Abschluss

4. Die Frauenmystik

4.1 Einleitung

4.2 Die Situation der Frau im späteren Mittelalter

4.3 Das Hohelied Salomos

4.4 Die Brautmystik

4.5 Mechthild von Magdeburg

4.6 Hildegard von Bingen

4.7 Marguerite Porete

4.8 Die Leidensmystik (Passionsmystik)

4.9 Männliche und weibliche Mystik

5. Martin Luther und die Mystik

5.1 Einleitung

5.2 Luthers Entdeckung der Mystik

5.3 Luthers Weiterentwicklung mystischen Gedankenguts

Luthers Rechtfertigungslehre

Luthers Einstellung zur Heiligen Schrift

5.4 Luthers Entfernung von der Mystik

5.5 Zusammenfassung

6. Angelus Silesius

6.1 Einleitung

6.2 Der „Cherubinische Wandersmann“

Gott und Gottheit

Die Vereinigung mit Gott

Der Weg zu Gott

Gott im Menschen

Aufgabe des Eigenwillens

Schweigen

Anstrengungslosigkeit

Gelassenheit

Leben und ruhen in Gott

6.3 Zusammenfassung

7. Schlussüberlegungen zur christlichen Mystik

Mittel- und fernöstliche Mystik

8. Daoismus

8.1 Einleitung

8.2 Das unbenennbare Dao als Ursprung aller Dinge

8.3 Die Einheit mit dem Dao

8.4 Der Weg zum Dao

Selbstsucht, Wünsche und Begierden aufgeben

Beschäftigungslosigkeit, Nichthandeln üben

Seinen Mund schließen

In Leere, Stille, Einfachheit, Lauterkeit gehen

8.5 Leben im Einklang mit dem Dao

Selbstlos, wunschlos, genügsam, besitzlos, ohne Streit

Ohne Reden

Ohne Wissen:

Ohne Handeln

Leben ohne Person, in Einsamkeit und Einfalt

Leben in Ruhe, Frieden, Seligkeit:

Werden wie ein Kind

8.6 Das Nicht-Handeln (wu wei)

8.7 Die Nähe des Daoismus zur christlichen Mystik

9. Hinduismus

9.1 Einleitung

9.2 Brahman als der allumfassende und unbeschreibbare Urgrund aller Dinge

9.3 Brahman als der innerste Wesenskern des Menschen (tat twam asi)

9.4 Die Vereinigung mit dem Brahman

9.5 Der Weg zum Brahman

9.6 Leben in Einheit mit dem Brahman

9.7 Hinduistische Mystik in der jüngeren Vergangenheit - Ramana Maharshi

Das Selbst als innerer Wesenskern des Menschen

Die Vereinigung mit dem Selbst – die Selbstverwirklichung

Der Weg zum Selbst

Der Weg der Hingabe

Der Weg der Selbsterkenntnis

Leben im Selbst

Die verschiedenen Gottesbilder

Personaler und apersonaler Gott

Gott als Subjekt oder als Objekt

10. Buddhismus (Zen)

10.1 Einleitung

10.2 Das Wesen des Zen

10.3 Die Erleuchtung (Satori)

10.4 Der Weg des Zen (das Koan)

10.5 Leben im Selbst

10.6 Der Ochs und sein Hirte

10.7 Zen und christliche Mystik

Mystik in der Gegenwart

11. Neuzeitliche Mystiker

11.1 Einleitung

11.2 Eckhart Tolle

Das Sein als das eigene innere Wesen

Das Jetzt als der Zugang zum Sein

Die Stille als das wahre innere Wesen

Erleuchtung als Einheit mit dem Sein

Der Weg in die Stille

Leben in der Welt in Stille

12. Jeder Mensch ist ein Mystiker – Abraham Maslow

12.1 Einleitung

Thomas von Aquin

Blaise Pascal

12.2 Gipfelerlebnisse („peak-experiences“)

12.3 Gipfelerlebnisse im religiösen Kontext

12.4 Gipfelerlebnisse und Mystik

12.5 Höhenflüge („plateau-experiences“)

Zusammenfassung und Ergebnisse

13.1 Gegenseitige Beeinflussung der Mystiker

13.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Persönliche Erfahrung

Gott im Menschen

Unerkennbarkeit und Unbeschreibbarkeit Gottes

Der Weg zur Erleuchtung

Leben in der Einheit mit Gott

13.3 Gottesbilder - personaler und apersonaler Gott

13.4 Abschluss

LITERATURVERZEICHNIS

INDEX

Gott ist uns nahe, wir aber sind ihm fern; Gott ist drinnen, wir aber sind draußen; Gott ist in uns daheim, wir aber sind in der Fremde. MEISTER ECKHART

Das Reich Gottes ist inwendig in euch.

LUKAS 17, 21

Meinem Kollegen Siegfried Gronemeyer danke ich für interessante Diskussionen, kritische Durchsicht und wertvolle Anregungen bei der Abfassung dieses Buches.

VORWORT

Vergleicht man die Aussagen der verschiedenen Mystikerinnen und Mystiker aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und Zeitepochen, so fällt seit jeher auf, dass diese sich in erstaunlicher Weise ähneln. Dabei soll hier unter Mystik ein spiritueller Weg verstanden werden, dessen Ziel die unmittelbare Erfahrung des Göttlichen ist bis hin zur völligen Vereinigung mit (einem personal oder apersonal gedachten) Gott im eigenen Inneren – und zwar schon im diesseitigen Leben.

Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, die Vielfältigkeit und insbesondere die Gemeinsamkeiten des umfangreichen mystischen Gedankengutes darzustellen. Dazu werden Texte von Mystikerinnen und Mystikern aus verschiedenen Weltreligionen und aus unterschiedlichen Zeitaltern zitiert und verglichen.

Es kann hierbei natürlich kein vollständiger Überblick über alle mystischen Strömungen gegeben werden, sondern es werden Schwerpunkte gesetzt.

Aus dem Christentum werden vor allem die Mystiker Meister Eckhart und Angelus Silesius sowie Vertreterinnen der Frauenmystik betrachtet – darüber hinaus wird das Verhältnis von Martin Luther zur Mystik untersucht.

Aus dem Daoismus werden Texte von Laozi und Zhuangzi herangezogen, aus dem Hinduismus vor allem Texte von Shankara und Ramana Maharshi als Vertreter der Advaita-Vedanta-Lehre und aus dem Buddhismus Texte des Zen-Buddhismus. Zum Abschluss wird ein Blick auf gegenwärtige Vertreter der Mystik geworfen, wie z.B. Eckhart Tolle.

Es werden vor allem Textstellen zitiert und untersucht, die eine unmittelbare Nähe der einander entsprechenden Gedanken erkennen lassen.

Um einen desbezüglichen Vergleich zu erleichtern, werden die Aussagen der betreffenden Mystikerinnen und Mystiker jeweils nach ähnlichen Gesichtspunkten geordnet und gegenübergestellt. Auf diese Weise werden verschiedenste Facetten der Mystik zusammengebracht, und es zeigt sich, dass die Aussagen der meisten Mystikerinnen und Mystiker im Grunde den gleichen Kern enthalten. Und so liegt der Schluss sehr nahe, dass sie alle aus derselben inneren Quelle schöpfen und mit ihr in Beziehung treten.

Und damit stellt sich die Mystik auch als das Verbindende zwischen den Weltreligionen heraus, als tiefster Urgrund aller Spiritualität.

A. EINFÜHRUNG IN DIE MYSTIK

1.1 Einleitung

Offenbar hat der Mensch seit jeher ein inneres Bedürfnis nach Transzendenz, nach einer die materielle Welt übersteigenden höheren geistigen Wirklichkeit, mit der er in Verbindung treten kann und die seinem Leben einen tieferen Sinn verleiht. Im Folgenden sollen dieses Anliegen und seine Erfüllung als „Spiritualität“ bezeichnet werden. Sie ist unabhängig von den einzelnen Religionen, aber die großen Religionen sind möglicherweise aus dem spirituellen Bedürfnis des Menschen entstanden, und insofern ist Spiritualität das Verbindende zwischen den Religionen.

In den letzten Jahrzehnten hat dieses Bedürfnis Menschen aus unserem Kulturkreis vor allem in den mittleren und fernen Osten, nach Indien und Japan blicken lassen, wo eine gewisse Verinnerlichung offenbar schon seit Jahrtausenden zur Philosophie, zur Religion und zum Alltag gehört.

Dabei wird oft vergessen, dass dieser Zugang zur Spiritualität schon seit Beginn auch im Christentum vorhanden ist, vor allem in Form der Mystik, die von Zeit zu Zeit immer wieder aufflackert - insbesondere in Zeiten, in denen die etablierten Kirchen allzu sehr den rationalen Zugang zu Gott betonen und die Menschen einen emotionalen Zugang zu ihm vermissen.

Unter Mystik versteht man dabei im Allgemeinen einen spirituellen Weg, dessen Ziel die unmittelbare Erfahrung des Göttlichen bis hin zur völligen Vereinigung mit (einem personal oder apersonal gedachten) Gott in unserem eigenen Inneren ist – und zwar schon im diesseitigen Leben (s. z.B. Dinzelbacher 1998, S. VII).

Vergleicht man nun die Aussagen der Mystiker aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und den verschiedensten Zeiträumen, so fällt auf, dass sich diese sowohl in der Schilderung ihrer unmittelbaren Erfahrungen als auch in den Anleitungen für den spirituellen Weg dorthin in erstaunlicher Weise ähneln, auch wenn sie natürlich in die jeweiligen kulturellen Hintergründe eingebettet sind.

Diese Parallelen sind von jeher aufgefallen, seit die betreffenden Texte aus den verschiedenen Kulturkreisen verfügbar sind. So schreibt der Philosoph Arthur Schopenhauer gegen Mitte des 19. Jahrhunderts:

„Nichts kann überraschender sein, als die Übereinstimmung der jene Lehren [der Mystik] vortragenden Schriftsteller untereinander, bei der allergrößten Verschiedenheit ihrer Zeitalter, Länder und Religionen, begleitet von der felsenfesten Sicherheit und innigen Zuversicht, mit der sie den Bestand ihrer inneren Erfahrung vortragen. Sie bilden nicht etwa eine Sekte, die ein theoretisch beliebtes und einmal ergriffenes Dogma festhält, verteidigt und fortpflanzt; vielmehr wissen sie meistenteils nicht voneinander; ja, die Indischen, Christlichen, Mohammedanischen Mystiker, Quietisten und Asketen sind sich in Allem heterogen, nur nicht im Inneren Sinn und Geiste ihrer Lehren.“ (Schopenhauer 1972b, S. 704 ff.)

Und er kommt zu der Schlussfolgerung:

„So viele Übereinstimmung, bei so verschiedenen Zeiten und Völkern, ist ein faktischer Beweis, dass hier nicht, wie optimistische Plattheit es gern behauptet, eine Verschrobenheit und Verrücktheit der Gesinnung, sondern eine wesentliche und nur durch ihre Trefflichkeit sich selten hervortuende Seite der menschlichen Natur sich ausspricht.“ (Schopenhauer 1972a, S. 460)

Ähnlich sagt im Jahr 2008 Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., in einer Audienz in Bezug auf (Pseudo-)Dionysius Areopagita, einen christlichen Mönch, der um 500 n. Chr. lebte und als einer der Begründer der christlichen Mystik gilt und auf den später noch genauer eingegangen wird:

„[Dionysius Areopagita] erscheint [heute] als großer Vermittler im modernen Dialog zwischen dem Christentum und den mystischen Theologien Asiens, deren Wesensmerkmal in der Überzeugung liegt, dass man nicht sagen könne, wer Gott ist; man kann von ihm nur in negativen Formen sprechen […]. Und hier erkennt man eine Ähnlichkeit zwischen dem Denken des Areopagiten und jenem der asiatischen Religionen: Er kann heute ein Vermittler sein, wie er es zwischen dem griechischen Geist und dem Evangelium gewesen ist.“ (Benedikt XVI. 2008; Wehr 2013, S. 148 f.)

Und der bekannte japanische Zen-Buddhist Daisetz Suzuki verfasste 1957 ein Buch „Der westliche und der östliche Weg“, in dem er den Weg der christlichen Mystik und des Buddhismus vergleicht. Er geht hierin ausführlich auch auf Meister Eckhart, einen der größten christlichen Mystiker aus dem 14. Jahrhundert ein, von dem später noch ausführlich die Rede sein wird. Und er schreibt gleich am Anfang seines Buches:

„Als ich zum ersten Mal [...] ein kleines Buch mit einigen von Meister Eckharts Predigten las, beeindruckten diese mich tief, denn ich hatte niemals erwartet, dass irgendein christlicher Denker — gleich, ob alt oder modern — solch kühne Gedanken hegen würde, wie sie in diesen Predigten ausgesprochen wurden. Wenn ich mich auch nicht erinnere, welche Predigten das kleine Buch enthielt, so weiß ich doch: die darin geäußerten Gedanken waren buddhistischen Vorstellungen so nahe, dass man sie fast mit Bestimmtheit als Ausfluss buddhistischer Spekulation hätte bezeichnen können. Soweit ich es beurteilen kann, scheint mir Eckhart ein ungewöhnlicher »Christ« zu sein.“ (Suzuki 1957, S. 13)

1.2 Die Sehnsucht des Menschen nach Spiritualität

Der zeitgenössische Benediktinerpater Anselm Grün (*1945) zählt in seinem Buch „Mystik – Den inneren Raum entdecken“ verschiedene Gründe dafür auf, weshalb sich die Menschen heutzutage bei uns zunehmend einer gelebten Form von Spiritualität zuwenden. (Grün 2011, S. 9 ff.)

Sehnsucht nach Erfahrung

In unserem sogenannten naturwissenschaftlichen Zeitalter wird jede Erkenntnis mit den Mitteln der Vernunft überprüft. Wir sind es nicht mehr gewohnt, das einfach zu glauben, was andere uns mitteilen. Und so glauben wir nicht einfach unbesehen, was uns die Kirchen ln ihren überlieferten Dogmen lehren, sondern wir wollen die Glaubensinhalte persönlich erfahren, Gott unmittelbar erleben.

Auf der anderen Seite führt diese Überbewertung der Vernunft, des Geistes, zu einem Bedürfnis, aus dieser „kalten“, rein rationalen Welt herauszutreten, unseren Körper, unsere Seele, unsere Gefühle wieder stärker in den Mittelpunkt treten zu lassen, tiefere eigene Erfahrungen zu machen.

Sehnsucht nach Stille und Ruhe

In unserer rastlosen Zeit voller Lärm, Hektik, Aktivismus, Termine, Zukunftsplanungen sehnen wir uns nach einem Weg in die innere Stille, in die Ruhe und Gelassenheit, die uns der Weg der Verinnerlichung und Meditation zu erreichen verspricht.

Sehnsucht nach Gemeinschaft und Geborgenheit

Unser Drang zum Individualismus, zur Betonung des einzelnen Individuums, das seine persönlichen Wünsche und Werte ausleben kann, hat zu einer Vereinzelung und Isolation geführt, zu dem Gefühl, von Gott und den Mitmenschen abgeschnitten zu sein.

Der Mensch sehnt sich zunehmend nach Gemeinschaft und Geborgenheit, nach einem Einswerden mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen, mit Gott.

Sehnsucht nach etwas, das den Tod übersteigt

Trotz oder vielleicht besser wegen unserer vielseitigen Aktivitäten und Eindrücke, die ständig wechseln, niemals einen größeren Zeitabschnitt überdauern, sehnen wir uns nach einem festen Grund, der uns unser ganzes Leben hindurch unverändert begleitet und auch unseren Tod überdauert. Und diesen festen Grund suchen wir in einem Einssein mit Gott, aus dessen Liebe wir auch nach dem Tod nicht herausfallen können.

Dies erfüllt auch unsere Sehnsucht nach dem Sinn unseres Lebens – dieser kann im Diesseits, im ständigen Wechsel der Erscheinungen nicht gefunden werden, sondern er muss möglicherweise die sinnlich wahrnehmbare Welt übersteigen, transzendieren.

Sehnsucht nach Freiheit

Um sich von den Vorschriften und Urteilen von Institutionen und unseren Mitmenschen befreien zu können, suchen wir nach eigenen Erfahrungen, nach einem unmittelbaren Schauen und Erleben der göttlichen Wahrheiten. Dies vermittelt uns ein Gefühl der Unabhängigkeit und Freiheit, das die Menschen, die Gott erfahren haben, von jeher beschrieben haben.

Soweit also die Sehnsüchte des Menschen, wie sie von Anselm Grün geschildert werden, die das Bedürfnis nach gelebter Spiritualität erwecken. Und dies sind vielleicht auch die Gründe, weshalb in letzter Zeit die Menschen zunehmend Interesse an der Mystik haben.

1.3 Das Wesen der Mystik

Unter Mystik versteht man dabei in unserem Kulturkreis, wie schon oben ausgeführt, im Allgemeinen einen spirituellen Weg, dessen Ziel die unmittelbare Erfahrung des Göttlichen bis hin zur völligen Vereinigung mit Gott in unserem eigenen Inneren ist.

Der zeitgenössische Benediktinermönch und Zen-Meister Willigis Jäger (*1925) beschreibt in seinem Buch „Wiederkehr der Mystik“ die Erfahrung des mystischen Einheitsbewusstseins, der unio mystica, folgendermaßen:

„Das mystische Bewusstsein könnte beschrieben werden als eine Dimension des Erfahrens, in der alles so ist, wie es ist, und so, wie es ist, auch vollkommen ist. Dort ist man nicht glücklich und nicht unglücklich, nicht zufrieden oder unzufrieden, nicht froh und nicht traurig. Frohsein wäre bereits ein Weniger, genauso Traurigsein. Es gibt keine Seligkeit, kein Glück im Sinne eines Gefühls. Alle anderen Bewusstseinsebenen erscheinen neben der mystischen Einheitserfahrung relativ. Sie sind vorläufig und unerfüllt.

In dieser transrationalen Bewusstseinsebene sind Form und Formlosigkeit eins. Es ist die Erfüllung all unserer Sehnsüchte. Es gibt dort nicht Subjekt und Objekt, sondern nur Sein. Dort erfährt der Mensch seinen göttlichen Urgrund und er ist geneigt zu sagen: »Ich bin Gott.« Dieses Wort enthält jedoch keinerlei Arroganz. Darin ist kein Ich. Es ist vielmehr getragen von einer ungeheuren Demut und begleitet vom Bedürfnis, allen Lebewesen zu dieser Erfahrung zu verhelfen.“ (Jäger 2013, S.37)

In dieser Erfahrung, die eigentlich keine „Erfahrung“ ist, sondern ein unmittelbares Erleben, spürt man also, dass alles so, wie es ist, „richtig“ ist. Man könnte sagen, dass den Mystiker das Gefühl „Alles ist gut“ erfüllt, aber das Adjektiv „gut“ passt eigentlich auch nicht, da es bereits aus der Einheit herausführt.

An dieser Stelle bemerkt man die Schwierigkeit, über mystische Erlebnisse zu sprechen. Die mystische Vereinigung mit Gott, die unio mystica, geschieht im Inneren des Menschen, außerhalb von Raum und Zeit, im raum- und zeitlosen „Jetzt“. Und da unsere Sprache aus unseren sinnlichen Erfahrungen in Raum und Zeit abgeleitet ist und sich auf diese Erfahrungen bezieht, kann die Sprache die mystischen Empfindungen und Erlebnisse, die gewissermaßen aus einer anderen Dimension stammen, gar nicht ausdrücken oder beschreiben.

Der schon erwähnte Meister Eckhart sagt dementsprechend:

„Das Schönste, was der Mensch über Gott auszusagen vermag, besteht darin, dass er aus der Weisheit des inneren Reichtums schweigen könne. Schweig daher und klaffe [schwatze] nicht über Gott, denn damit, dass du über ihn klaffst, lügst du, tust du Sünde. Willst du nun aber ohne Sünde und vollkommen sein, so klaffe nicht über Gott!“ (Meister Eckhart und Quint 1979, Predigt 42, S. 353)

Ganz ähnlich formuliert es übrigens Rudolf Bultmann, wenn auch in ganz anderem Zusammenhang, in seinem Artikel „Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden?“ (1925):

„[…] von Gott reden, ist nicht nur Irrtum und Wahn, sondern ist Sünde.“ (Bultmann 1993, S. 27)

Angelus Silesius (Johannes Scheffler), ein christlicher Mystiker aus dem 17. Jahrhunderts, auf den später noch genauer eingegangen wird, schreibt dazu in Form von Epigrammen:

DAS STILLSCHWEIGENDE GEBET

„Gott ist so über alls, dass man nichts sprechen kann:

Drum betest du ihn auch mit Schweigen besser an.“

(1, 240)

MIT SCHWEIGEN WIRDS GESPROCHEN

„Mensch, so du willst das Sein der Ewigkeit aussprechen,

So musst du dich zuvor des Redens ganz entbrechen.“

(2, 68)

(Angelus Silesius und Gnädinger 1986, S. 86 und S. 117)

Worte trennen das, was sie ausdrücken wollen, was sie bejahen, von allem ab, wovon sie sich abgrenzen, was sie verneinen. In der Einheit gibt es jedoch keinerlei Unterscheidung, kein „ja“ und „nein“. Ich kann sie also nicht beschreiben. Sobald ich jedoch darüber nachdenke, mich an meine Erfahrung erinnere, bin ich bereits aus der Einheit herausgetreten und beschreibe meine Erinnerung, aber nicht mein unmittelbares Erleben.

Daher ist es auch schwer, eigentlich unmöglich, diesen Zustand der Einheit zu benennen – im Christentum wird er als „ewiges Leben“ oder als „Reich Gottes“, bei Meister Eckhart als „Gottheit“ bezeichnet, im Judentum als „das gelobte Land“, in östlichen Religionen als Brahman, das Absolute, das Sein, die Weltseele, das Dao, das Nirwana. Auf diese Problematik wird später in Kapitel 3.2 zu Meister Eckharts Lehre noch einmal genauer eingegangen werden.

Das Erlebnis der Einheit wird jedoch in allen großen Religionen ähnlich beschrieben, und so könnte man vermuten, dass es sich im Grunde um die gleiche Erfahrung handelt, die in die jeweils verschiedenen religiösen Kontexte einbettet ist.

Man muss nämlich bei dem Vergleich der Religionen eine exoterische und eine esoterische Seite unterscheiden (s. z.B. Jäger 2013, S. 68 f.). Die exoterische, äußerliche Seite drückt sich aus in ihren Schriften, Dogmen, Ritualen, Symbolen – und diese sind in allen Religionen, je nach ihrer Entstehung und ihrem Kulturkreis, mehr oder weniger unterschiedlich.

Die esoterische, innere Seite, die die unmittelbaren religiösen bzw. spirituellen Erfahrungen, also ihren eigentlichen inneren Sinn umfasst, scheint jedoch in allen Religionen gleich zu sein – ob man sie nun im Christentum als Mystik bezeichnet oder im Islam als Sufismus, im Judentum als Kabbala, im Hinduismus als Advaita-Vedanta, in China als Daoismus, im Buddhismus als Zen. Damit ist die Mystik im weiteren Sinne das eigentliche Verbindende zwischen allen Religionen, ihr Kern und ihr tieferer Sinn – und damit auch das Verbindende zwischen allen Menschen auf der Erde. Wird dies erkannt, verschwinden alle Auseinandersetzungen und Feindseligkeiten zwischen den Vertretern der verschiedenen Religionen.

Im Folgenden sollen nun verschiedene Facetten der Mystik aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden, insbesondere aus christlicher und aus mittel- bzw. fernöstlicher Sicht. Alle diese Bruchteile zusammen genommen können vielleicht annähernd ein Bild dessen vermitteln, was für viele Mystiker das Wesen ihrer Religion und der tiefere Sinn ihres spirituellen Lebens ist.

B. CHRISTLICHE MYSTIK

2.1 Mystische Elemente im Neuen Testament

Die Bibel umfasst beide Seiten der Spiritualität: den exoterischen und den esoterischen Teil. Auch die Worte Jesu sprechen beide Bereiche an – je nach der Auffassungsgabe seiner Zuhörer. Der esoterische, der eigentliche mystische Zugang zu Gott, der in jedem Menschen wohnt und dort im Sinne der Mystik unmittelbar erfahren werden kann, wird beispielsweise in folgenden Bibelstellen angedeutet [alle Bibelstellen werden aus (Die Bibel 2017), der Lutherübersetzung von 2017 zitiert]:

Matthäus 5 (Bergpredigt):

(3) „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich“

(8) „Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen“, Stellen, die von Mystikern zumeist auf eine schon diesseitige Erfahrung bezogen werden.

Lukas 17, 21:

„Als er [Jesus] aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier! oder Da! ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“

Den letzten Teilsatz übersetzte Martin Luther ursprünglich mit „das Reich Gottes ist inwendig in euch“ – beide Übersetzungen sind möglich.

Johannes 14, 23:

[Jesus sprach:] „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“

Johannes 17, 20 ff.:

„Ich bitte aber nicht allein für sie [die Menschen, die du mir gegeben hast], sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.“

Oder im Zitat aus dem Paulusbrief an die Galater:

„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ (Galater 2, 20)

Dazu gezählt werden kann auch der Bericht des Apostels Paulus (2. Korinther 12, 4) von seiner Entrückung in den dritten Himmel und in das Paradies, wo er, wie er schreibt,

„unaussprechliche Worte [hörte], die kein Mensch sagen kann“

.

Als weiteres Beispiel wird auch häufiger folgender Spruch aus dem

Thomas-Evangelium angeführt, einem apokryphen Evangelium, das also nicht in den biblischen Kanon aufgenommen wurde:

„Jesus sagte: Ich bin das Licht, das über ihnen allen ist. Ich bin das All. Aus mir ist das All hervorgegangen, und zu mir ist das All gelangt. Spaltet ein Holz, ich bin dort, hebt einen Stein hoch, und ihr werdet mich dort finden.“ (Thomasevangelium, Spruch 77) (Ceming und Werlitz 2007, S. 143 f.)

In all diesen Stellen wird also angedeutet, dass Gott bzw. Christus im Menschen wohnt und dort erfahren werden kann, was der Kernaussage der christlichen Mystik entspricht. Und dieser Zugang zu Gott weicht natürlich stark von dem traditionellen Vorgehen vieler Theologen ab, die ihn, etwas vereinfacht ausgedrückt, ausschließlich in einer Interpretation der Bibel als des Wortes Gottes suchen.

Diesbezüglich schreibt der katholische Theologe Karl Rahner im Jahr 1966:

„Der Fromme von morgen wird ein »Mystiker« sein, einer, der etwas »erfahren« hat, oder er wird nicht mehr sein.“ (Rahner 1966, S. 335)

2.2 Stufen der Mystik

Wie erwähnt, geht es in der Mystik im Wesentlichen darum, nicht nur an einen vom Menschen getrennt gedachten „äußeren“ Gott zu glauben, ihm (gewissermaßen blind) zu vertrauen, sondern hauptsächlich darum, diesen Gott in sich selbst zu erfahren – nicht erst in einem nachtodlich gedachten Jenseits, sondern schon hier und jetzt, im irdischen Leben. Insofern wurde die Mystik schon im christlichen Mittelalter im Anschluss an eine Formulierung des großen Kirchenlehrers Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert als „cognitio dei experimentalis“, als erfahrungsmäßige Erkenntnis Gottes bezeichnet (Grün 2011, S. 79 f.).

Thomas von Aquin unterscheidet in seinem Lehrwerk „Summa theologica“ (Summe der Theologie) zwei Arten des Zugangs zu Gott:

Den spekulativen Zugang (cognitio divinae speculativa), der durch reines Nachdenken gewonnen wird, und den experimentellen Zugang (cognitio divinae experimentalis), bei dem Gott unmittelbar erfahren wird (Thomas von Aquin, IIª-IIae q. 97 a. 2 ad 2).

Während sich die kirchliche Tradition hauptsächlich auf die Bibel stützt und diese rein rational auslegt, geht es in der der christlichen Mystik um den zweiten Weg: den Weg der unmittelbaren Erfahrung Gottes bis hin zur völligen Vereinigung mit ihm, der sogenannten „unio mystica“. Es erhebt sich nun natürlich die Frage, wie man zu dem unmittelbaren Erleben des Göttlichen gelangen kann (die sogenannte Mystagogie).

In der Geschichte der Mystik (nicht nur der christlichen) sind dazu viele verschiedene Wege empfohlen worden, mit einer mehr oder weniger großen Zahl an Vorbereitungsstufen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch immer um folgende drei klassischen Stufen bzw. Phasen:

Stufe: Reinigung,

Stufe: Erleuchtung,

Stufe: Vereinigung mit Gott (unio mystica).

Stufe 1: Reinigung

Diese erste Stufe ist für viele Mystiker (wenn auch nicht für alle) die Vorbedingung für die weiteren Stufen.

Der Grundgedanke hierbei ist, dass Gott zwar in jedem Menschen wohnt, aber durch dessen egoistisches Denken gewissermaßen verdeckt wird. Der Mensch muss sich also „reinigen“, sich vom ichbezogenen Eigenwillen abwenden, sich ganz Gott überlassen, so dass Gott in ihn einkehren kann und Gottes Willen zu seinem eigenen Willen wird.

Zur Erreichung dieses Ziels schlagen die verschiedenen Weisheitslehrer aller Religionen die unterschiedlichsten geistlichen Übungen vor, wie Askese, Atemübungen, Imaginationsübungen, Gebete, Kontemplation, Meditation, Reflexion, die oft sehr mühsam und langwierig exerziert werden müssen. Es wird oft der Vergleich mit dem Lesen Lernen eines Kindes gebracht: Am Anfang muss das Kind mühsam die einzelnen Buchstaben entziffern und zusammensetzen, später jedoch erfasst es den Sinn eines Wortes mühelos mit einem Blick.

Stufe 2: Erleuchtung

Wenn der Suchende auf der ersten Stufe der Reinigung angekommen ist, so ist er auf das Erreichen der weiteren Stufen vorbereitet. Wichtig ist jedoch, dass bei den meisten Mystikern sich der Mensch zwar für den Weg der ersten Stufe selbst entscheiden und diesen selbst gehen muss. Die zweite und die dritte Stufe allerdings kann er aus eigener Willensanstrengung nicht mehr erreichen – diese zu erlangen geschieht allein durch göttliche Gnade.

Diese zweite Stufe, die Erleuchtung, wird in allen großen Religionen beschrieben. Im Christentum bezeichnet sie eine unmittelbare Erfahrung Gottes, des göttlichen Lichts. Möglicherweise sind so einige prophetische Bücher des Alten Testaments durch göttliche Eingebung entstanden. Vielleicht deutet auch das Pfingstwunder, die Erfüllung der Apostel vom Heiligen Geist, in diese Richtung (Apostelgeschichte 2,1 ff.).

Viele Mystiker berichten von ekstatischen Visionen, die sie in solchen Augenblicken erfahren haben (z.B. Paulus im 2. Korintherbrief, 12, 1 ff.). Jedoch sind diese Erfahrungen zumeist vorübergehend und deuten lediglich darauf hin, dass der Suchende seinem Ziel, der Annäherung an Gott und der Vereinigung mit Gott nähergekommen ist.

Diese Erfahrungen der zweiten Stufe sind also bei den meisten Mystikern nicht Selbstzweck, sondern nur Wegweiser und eine Durchgangsstufe auf dem Weg zu Gott.

Stufe 3: Vereinigung (unio mystica)

Erschien auf der zweiten Stufe, der Erleuchtung, mir Gott noch als ein Gegenüber, der mich aus seiner Gnade heraus seine Nähe und seine Liebe spüren lässt, so kommt es auf der dritten Stufe, der unio mystica, zu einer völligen Vereinigung zwischen mir und Gott. Oben (in Kapitel 1.3) wurde schon eine, wenn auch natürlich unvollkommene Beschreibung dieses Zustandes durch Willigis Jäger angeführt.

Es sei hier schon erwähnt, dass für die meisten Mystiker der Zustand der Vereinigung kein kurzzeitiges Erlebnis ist, wie es möglicherweise in tiefer meditativer Versenkung auftritt, sondern eine anhaltende Erfahrung, die sich durch alle alltäglichen Tätigkeiten hindurchzieht. Hiervon wird später noch ausführlicher die Rede sein.

In der Weltgeschichte der Mystik können zwei verschiedene Zugänge und Arten der Einheitserfahrung unterschieden werden, die mit dem Weltbild der jeweiligen Kultur zusammenhängen (s. z.B. Grün 2011, S. 24 und S. 105 ff.).

Die westlichen Offenbarungsreligionen, das Christentum, der Islam und das Judentum, gehen überwiegend von einem linearen Weltbild aus, in dem die Weltgeschichte aus nacheinander folgenden Ereignissen besteht. Dementsprechend wird oft der Weg des Menschen zu einem personalen Gott als ein Fortschreiten von der Gottferne zur Vereinigung mit Gott gesehen. Es handelt sich dabei oft um eine Persönlichkeitsmystik, bei der Gott und mein Selbst in mir als Einheit erfahren wird.

Im zyklischen Weltbild der fernöstlichen Religionen (Hinduismus, Buddhismus, Daoismus) wird die Weltgeschichte als ein Kreislauf von sich immer wiederholenden Zyklen gesehen, denen eine apersonale Weltenseele, ein Urgrund allen Seins zugrunde liegt. Und die Mystiker dieses Kulturkreises erfahren die unio mystica daher oft apersonal oder besser transpersonal, indem die eigene Persönlichkeit aus dem ewigen Kreislauf der Wiederkehr ausbricht und sich in diesem Urgrund, der Gottheit, auflöst.

Ein Beispiel für die Persönlichkeitsmystik ist die christliche mittelalterliche Braut- oder Liebesmystik, auf die später noch genauer eingegangen wird. Hierin wendet sich der oder die Suchende Gott in Gestalt Jesu Christi zu, oft als dem leidenden Heiland am Kreuz. Und viele Mystikerinnen nähern sich ihm in der Vorstellung, die Braut Christi zu sein und sich mit ihm zu vereinen.

Der schon erwähnte Meister Eckhart hingegen beschreibt auf der Basis des Christentums die apersonale Erfahrung der Einheit mit Gott folgendermaßen:

„[Die Seele] wird mit Gott eins und nicht vereint; denn, wo Gott ist, da ist [auch] die Seele, und, wo die Seele ist, da ist [auch] Gott.“ (Meister Eckhart und Quint 1976, Predigt 64, S. 519)

Und an anderer Stelle:

„Soll ich aber Gott auf solche Weise unmittelbar erkennen, so muss ich schlechthin er, und er muss ich werden. Genauerhin sage ich: Gott muss schlechthin ich werden und ich schlechthin Gott, so völlig eins, dass dieses »Er« und dieses »Ich« Eins ist, werden und sind und in dieser Seinsheit ewig ein Werk wirken.“ (Meister Eckhart und Quint 1979, Predigt 42, S. 354)

In dieser Vereinigung existiert für Meister Eckhart Gott also nicht mehr außerhalb von mir, getrennt von mir, aber auch nicht innerhalb von mir, aber immer noch getrennt von mir. In der mystischen Vereinigung besteht kein Unterschied mehr zwischen mir und Gott – „ich“ bin Gott: mein individuelles Ich ist ausgelöscht; Gott allein ist es, der (als Gott bzw. als Ich) existiert und wirkt.

3. Meister Eckhart

(Zu diesem ganzen Kapitel s. z.B. Ruh 1985, ausführliche Dokumentation zu Meister Eckhart auf der Webseite www.eckhart.de: Triebel)

Das schon oben (in Kapitel 1.1 und 1.2) erwähnte universelle Bedürfnis des Menschen nach Spiritualität tritt wie gesagt insbesondere in Zeiten in den Vordergrund, in denen die etablierten Kirchen allzu sehr den rationalen Zugang zu Gott betonen und die Menschen einen emotionalen Zugang zu ihm vermissen. Dies war vor allem am Ende des Mittelalters in der Scholastik der Fall, wo die Theologie zu einer reinen gedanklichen, gewissermaßen sterilen, blutleeren Spekulation über das transzendente Göttliche erstarrt war, die ein unmittelbares Erleben eines immanenten Gottes vermissen ließ. Hierdurch erfuhr die Mystik in Mitteleuropa eine Wiederbelebung – und vielleicht auch in der heutigen Zeit, die uns wieder zurückblicken lässt auf unsere christliche Tradition, in der die Mystik stets einen wichtigen Platz hatte, wenn auch lange Zeit mehr oder weniger unbemerkt, ja oft angefeindet und bekämpft.

Demgemäß erblühte im Hoch- und Spätmittelalter, also etwa ab 1000 n. Chr., die christliche Mystik erneut, und es sind uns viele Texte von christlichen Mystikern aus dieser Zeit überliefert.

Vor allem der schon mehrfach erwähnte deutsche Dominikanermönch Meister Eckhart (1260 - 1328) war es, dessen Lehre nicht nur diesem spirituellen Bedürfnis der Menschen entgegenkam, sondern der in seinen Predigten eine tiefgehende Beschreibung der Mystik darlegte, die lange Zeit nachwirkte und die bis heute nichts an ihrer Eindringlichkeit und Wirksamkeit verloren hat. Seine Popularität ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass er viele seiner Predigten in deutscher Sprache verfasste, wodurch er auch vom einfachen Volk verstanden werden konnte. Auf Meister Eckhart soll deshalb im Folgenden etwas ausführlicher eingegangen werden.

3.1 Meister Eckharts Leben

Meister Eckhart wurde um 1260 in Hochheim in Thüringen in der Nähe von Gotha geboren, wahrscheinlich aus ritterlichem Geschlecht. In jungen Jahren trat er in Erfurt in den Dominikanerorden ein (dem zuvor schon die berühmten Kirchenlehrer Albertus Magnus und Thomas von Aquin angehörten). Er studierte Theologie in Köln und in Paris, das damals als geistige Metropole des Abendlandes galt. Dort erwarb er mit der Promotion den Magister-Titel, woher seine Namensbezeichnung „Meister“ Eckhart stammt.

Ihm wurden schon früh hohe Ämter innerhalb des Ordens übertragen. Er leitete die Ordensprovinzen in Sachsen und Böhmen und betreute später in Straßburg vor allem die zahlreichen süddeutschen Dominikanerinnenklöster, fast 100 an der Zahl. Auch wurde er ein zweites Mal von seinem Orden als Lehrer an die Universität in Paris geschickt. Er war damit also seinerzeit einer der höchsten Würdenträger des Dominikanerordens.

Da seine Lehren teilweise den offiziellen Lehren der Kirche widersprachen und auch indirekt ihre Autorität in Frage stellten, wurde Meister Eckhart zunehmend der Häresie, der Ketzerei bezichtigt. Eine entsprechende Verurteilung vor dem Inquisitionsgericht hätte damals ein Verbot der Verbreitung seiner Lehre zur Folge gehabt bis hin zur Hinrichtung des Autors und seiner Anhänger auf dem Scheiterhaufen.

Im Jahre 1326 wurde gegen Meister Eckhart (im Alter von 66 Jahren) in Köln das Inquisitionsverfahren eröffnet. Zu den Vorwürfen äußerte er sich schriftlich, indem er zunächst das Gericht als für ihn nicht zuständig bezeichnete (Karrer, Otto und Piesch, Herma 1927, S. 77) und seinen Anklägern entweder Bosheit oder Unwissenheit vorwarf, „die in ihren grobsinnlichen Vorstellungen Göttliches, Hohes, Unkörperhaftes zu beurteilen sich unterfangen“. (Karrer, Otto und Piesch, Herma 1927, S. 88)

Und später:

„Der Irrtum der Gegner liegt zunächst darin, dass sie alles, was sie nicht verstehen, für verkehrt halten und wiederum das Verkehrte für eine Ketzerei.“ (Karrer, Otto und Piesch, Herma 1927, S. 99)

Und er fasste seine Entgegnung zusammen in dem markanten Satz:

„Irren kann ich, aber nicht ein Häretiker sein. Denn das erste betrifft den Verstand, das zweite aber den Willen". (Karrer, Otto und Piesch, Herma 1927, S. 79)

Da auf seine ausführlichen Erwiderungen nicht eingegangen wurde und er als Mitglied des Dominikanerordens nicht dem Klerus, sondern nur dem Papst unmittelbar unterstellt war, reiste er im Jahre 1327 zu Papst Johannes XXII., um sich direkt vor ihm zu rechtfertigen. Dieser residierte damals während der sogenannten babylonischen Gefangenschaft der Kirche im südfranzösischen Avignon (das von Köln etwa 900 km, also ca. 6 Wochen Fußmarsch!) entfernt ist. Dort oder auf seiner Rückreise nach Köln ist Meister Eckhart vermutlich zu Beginn des Jahres 1328 im Alter von 67 Jahren verstorben.

Im Folgejahr 1329 veröffentlichte Papst Johannes XXII. die päpstliche Bannbulle „In agro dominico“ („Auf dem Acker des Herrn“), in der 17 von 28 Meister Eckhart zugeschriebenen „Artikel“ als „häretisch“ und 11 als „der Häresie verdächtig" verurteilt wurden (jedoch nur diese Sätze, nicht aber seine Lehre, geschweige denn seine Person) (s. z.B. Trusen 1988, S. 189 f.). Auf diese kritisierten Artikel soll unten in Abschnitt 3.3 noch einmal kurz eingegangen werden. Er selbst hat diese Verurteilung also nicht mehr erlebt.

3.2 Meister Eckharts Lehre

Einer der bekanntesten Schüler von Meister Eckhart, Johannes Tauler (1300 – 1361), sagt über seinen Lehrer:

„Euch belehrt und zu euch spricht ein liebenswerter Meister, aber ihr begreift nichts davon. Er sprach aus der Ewigkeit, und ihr versteht es nach der Zeit.“ (Zitiert nach Ruh 1985, S. 11)

Und dementsprechend sagt Meister Eckhart des Öfteren, dass seine Worte nicht von ihm selbst, sondern von Gott unmittelbar stammen (s. dazu auch Ruh 1985, S. 189 f.):

„Könntet ihr mit meinem Herzen erkennen, so verstündet ihr wohl, was ich sage; denn es ist wahr, und die Wahrheit sagt es selbst.“ (Quint 1957, Predigt 2, S. 163)

„Was ich euch gesagt habe, das ist wahr; dafür setze ich euch die Wahrheit zum Zeugen und meine Seele zum Pfande.“ (Quint 1957, Predigt 2, S. 164)

„Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleich ist, solange wird er diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar.“ (Quint 1957, Predigt 32, S. 309)

Meister Eckhart bezieht sich in seinen Predigten also nicht ausschließlich auf die Aussagen der Bibel, sondern spricht davon, dass er seine Wahrheiten unmittelbar von Gott empfangen hat. Während viele andere Theologen ihre Aufgabe darin sehen, die Worte der Bibel auszulegen, dienen die Worte der Bibel ihm nur als Ausgangspunkt, gewissermaßen als Aufhänger für seine eigenen Aussagen. Wichtig ist für ihn nicht der Gedanke an Gott, sondern ein Haben von Gott, die unmittelbare Gewissheit eines wesenhaften Gottes:

„Woran liegt nun dieses wahre Haben Gottes, dass man ihn wahrhaft besitze? [...]

Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an einem gedachten Gott; denn wenn der Gedanke vergeht, so vergeht auch der Gott. Man soll vielmehr einen wesenhaften Gott haben, der weit erhaben ist über die Gedanken des Menschen und aller Kreatur. Der Gott vergeht nicht, der Mensch wende sich denn mit Willen von ihm ab.“ (Quint 1957, Reden der Unterweisung 6, S. 60)

Man kann sich vorstellen, dass ihm diese Auffassung zunächst die Skepsis und später die Feindschaft der etablierten Kirche eingebracht hat. Diese Ablehnung seitens der Kurie wurde übrigens den meisten Mystikern zuteil, wohl auch deswegen, weil diese einen direkten Zugang zu Gott aufzeigen, der nicht auf die Mittlerschaft des Papstes und der Kirche angewiesen ist.

Was insbesondere den Unwillen der Kirche hervorrief, war, dass er, wie schon erwähnt, seine Predigten weitgehend auf Deutsch in den Kirchen und Klöstern hielt, wo ihn also jeder verstehen konnte. Vor allem in den ihm anvertrauten Frauenklöstern lebten seinerzeit viele Frauen des hohen und mittleren Adels, die infolge der Kreuzzüge verwitwet oder verwaist waren. Durch diese bildungshungrigen Frauen, die vor allem an religiös-theologischen Fragen höchst interessiert waren, wurden Meister Eckharts in Deutsch verfassten Predigten und Lehren sehr schnell im Volk verbreitet.

Der Inhalt seiner Lehre soll nun genauer dargelegt werden. Der Übersichtlichkeit halber soll diese Darstellung in folgende Abschnitte untergliedert werden:

Die Lehre vom Seelenfünklein und die Gottgeburt in der Seele

Die Vereinigung mit Gott (unio mystica)

Gott und Gottheit - das Sprechen von Gott

Der Weg zu Gott

Leben in Gott – Leben mit Gott in der Welt

a. Die Lehre vom Seelenfünklein und die Gottgeburt in der Seele

Nach Meister Eckhart hat Gott, indem er den Menschen zu seinem Bilde schuf (1. Mos 1,27), in die Seele des Menschen ein „Fünklein“ gelegt, in das er sich ergießen kann, in das er seinen Sohn gebären kann. Dieses Fünklein ist in jedem Menschen vorhanden, auch wenn er, durch Äußerlichkeiten geblendet, nichts davon merkt und weiß.

Es ist wie ein lebendiger Brunnen, der mit Erde zugeschüttet ist. Wird dieser Brunnen ausgegraben, so kommt er wieder zum Vorschein und man kann ihn sehen:

„Gottes Bild, Gottes Sohn, sei in der Seele Grund wie ein lebendiger Brunnen. Wenn aber jemand Erde, das ist irdisches Begehren, darauf wirft, so hindert und verdeckt es (ihn), so dass man nichts von ihm erkennt oder gewahr wird; gleichviel bleibt er in sich selbst lebendig, und wenn man die Erde, die von außen darauf geworfen ist, wegnimmt, so kommt er (wieder) zum Vorschein und wird man ihn gewahr.“ (Meister Eckhart und Quint 1979, S. 143)

Und er bringt dazu noch zwei weitere Gleichnisse:

„Die Sonne scheint ohne Unterlass; jedoch, wenn eine Wolke oder Nebel zwischen uns und der Sonne ist, so nehmen wir den Schein nicht wahr.

[…] Wenn ein Meister ein Bild macht aus Holz oder Stein, so trägt er das Bild nicht in das Holz hinein, sondern er schnitzt die Späne ab, die das Bild verborgen und verdeckt hatten; er gibt dem Holze nichts, sondern er benimmt und gräbt ihm die Decke ab und nimmt den Rost weg, und dann erglänzt, was darunter verborgen lag. Dies ist der Schatz, der verborgen lag im Acker, wie unser Herr im Evangelium spricht (Matth. 13, 44).“ (Meister Eckhart und Quint 1979, S. 143 f.)

Ebenso ist dieses Fünklein in der Seele Grund verborgen und muss durch Abkehr vom persönlichen Ich und von allen weltlichen Dingen freigelegt werden, damit sich Gott in es ergießen kann.

„Ich habe zuweilen von einem Lichte gesprochen, das in der Seele ist, das ist ungeschaffen und unerschaffbar. Dieses nämliche Licht pflege ich immerzu in meinen Predigten zu berühren. Und dieses selbe Licht nimmt Gott unmittelbar, unbedeckt entblößt auf, so wie er in sich selbst ist; und zwar ist das ein Aufnehmen im Vollzuge der Eingebärung. [...]

Darum sage ich: Wenn sich der Mensch abkehrt von sich selbst und von allen geschaffenen Dingen - so weit du das tust, so weit wirst du geeint und beseligt in dem Fünklein in der Seele, das weder Zeit noch Raum je berührte. Dieser Funke widersagt allen Kreaturen und will nichts als Gott, unverhüllt, wie er in sich selbst ist.“ (Quint 1957, Predigt 34, S. 315 f.)

Sobald der Mensch sich selbst „zunichte“ gemacht hat, also auf alle selbstsüchtigen Wünsche verzichtet, muss Gott sich in ihn ganz und gar „ergießen“.

„Ebenso sage ich von dem Menschen, der sich zunichte gemacht hat in sich selbst, in Gott und in allen Kreaturen: Dieser Mensch hat die unterste Stätte bezogen, und in diesen Menschen muss sich Gott ganz und gar ergießen, oder - er ist nicht Gott. Ich sage bei der ewigen und immerwährenden Wahrheit, dass Gott sich in einen so jeglichen Menschen, der sich bis auf den Grund gelassen hat, seinem ganzen Vermögen nach völlig ergießen muss, so ganz und gar, dass er in seinem Leben, in seinem Sein, in seiner Natur noch auch in seiner ganzen Gottheit nichts zurückbehält: das alles muss er in befruchtender Weise ergießen in den Menschen, der sich Gott gelassen und die unterste Stätte bezogen hat.“ (Quint 1957, Predigt 34, S. 314)

Meister Eckhart spricht von „Eingebären“, von der Gottgeburt, davon, dass Gott seinen Sohn in meiner Seele gebiert, ja dass er mich als seinen Sohn gebiert:

„Der Vater gebiert seinen Sohn in der Ewigkeit sich selbst gleich. »Das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort«: es war dasselbe in derselben Natur. Noch sage ich überdies: Er hat ihn geboren aus meiner Seele. Nicht allein ist sie bei ihm und er bei ihr als gleich, sondern er ist in ihr; und es gebiert der Vater seinen Sohn in der Seele in derselben Weise, wie er ihn in der Ewigkeit gebiert und nicht anders. Er muss es tun, es sei ihm lieb oder leid. Der Vater gebiert seinen Sohn ohne Unterlass, und ich sage mehr noch: Er gebiert mich als seinen Sohn und als denselben Sohn. Ich sage noch mehr: Er gebiert mich nicht allein als seinen Sohn; er gebiert mich als sich und sich als mich und mich als sein Sein und als seine Natur. Im innersten Quell, da quelle ich aus im Heiligen Geiste; da ist ein Leben und ein Sein und ein Werk. Alles, was Gott wirkt, das ist Eins; darum gebiert er mich als seinen Sohn ohne jeden Unterschied. Mein leiblicher Vater ist nicht eigentlich mein Vater, sondern nur mit einem kleinen Stückchen seiner Natur, und ich bin getrennt von ihm; er kann tot sein und ich leben. Darum ist der himmlische Vater in Wahrheit mein Vater, denn ich bin sein Sohn und habe alles das von ihm, was ich habe, und ich bin derselbe Sohn und nicht ein anderer. Weil der Vater (nur] ein Werk wirkt, darum wirkt er mich als seinen eingeborenen Sohn ohne jeden Unterschied.“ (Quint 1957, Predigt 7, S. 185)

Es ist, wie schon erwähnt, nicht verwunderlich, dass diese Sätze den Widerstand der Kirche hervorgerufen haben, denn wenn der Mensch unmittelbaren Zugang zu Gott hat und dazu nicht eines Mittlers in der Person von Jesus Christus bedarf, wieviel weniger bedarf er dann der Mittlerin des Mittlers, also der Kirche!

b. Die Vereinigung mit Gott (unio mystica)

Diese Gottgeburt in der Seele hat man sich nach Meister Eckhart allerdings nicht so vorzustellen, als würde Gott als ein Gott, der außerhalb von mir existiert, in mir als ein Abbild von sich vorhanden sein, gewissermaßen als ob ein Teil von ihm in mir existiert – etwa so, wie dieselbe Sonne sich in vielen Tautropfen widerspiegelt. Dieses Gleichnis von den Tautropfen wird oft als Bild dafür verwendet, dass Gott in jedem Menschen vorhanden ist, aber es trifft nicht die Auffassung von Meister Eckhart, wie sie in der unio mystica zum Ausdruck kommt.

In der mystischen Vereinigung hat der Mensch nicht eine eigene Stätte in sich, in der Gott wirken kann, sondern Gott selbst ist diese Stätte:

„Nun gebt hier genau acht! Ich habe es (schon) oft gesagt, und große Meister sagen es auch: der Mensch solle aller Dinge und aller Werke, innerer wie äußerer, so ledig sein, dass er eine eigene Stätte Gottes sein könne, darin Gott wirken könne. Jetzt aber sagen wir anders. Ist es so, dass der Mensch aller Dinge ledig steht, aller Kreaturen und seiner selbst und Gottes, steht es aber noch so mit ihm, dass Gott in ihm eine Stätte zum Wirken findet, so sagen wir: Solange es das noch in dem Menschen gibt, ist der Mensch (noch) nicht arm in der eigentlichsten Armut. Denn Gott strebt für sein Wirken nicht danach, dass der Mensch eine Stätte in sich habe, darin Gott wirken könne; sondern das (nur) ist Armut im Geiste, wenn der Mensch so ledig Gottes und aller seiner Werke steht, dass Gott, dafern er in der Seele wirken wolle, jeweils selbst die Stätte sei, darin er wirken will, - und dies täte er (gewiss) gern. Denn, fände Gott den Menschen so arm, so wirkt Gott sein eigenes Werk und der Mensch erleidet Gott so in sich, und Gott ist eine eigene Stätte seiner Werke; der Mensch (aber) ist ein reiner Gott-Erleider in seinen (= Gottes) Werken angesichts der Tatsache, dass Gott einer ist, der in sich selbst wirkt. Allhier, in dieser Armut erlangt der Mensch das ewige Sein (wieder), das er gewesen ist und das er jetzt ist und das er ewiglich bleiben wird. […]

„So denn sagen wir, dass der Mensch so arm dastehen müsse, dass er keine Stätte sei noch habe, darin Gott wirken könne. Wo der Mensch (noch) Stätte (in sich) behält, da behält er noch Unterschiedenheit. Darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache; denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott, sofern wir Gott als Beginn der Kreaturen fassen. In jenem Sein Gottes nämlich, wo Gott über allem Sein und über aller Unterschiedenheit ist, dort war ich selber, da wollte ich mich selber und erkannte mich selber …“ (Meister Eckhart und Quint 1979, Predigt 32, S. 307 f.)

Man hat sich die Gottgeburt in der Seele nach Meister Eckhart also auch nicht etwa so vorzustellen, dass der Mensch sich aller Dinge entleeren muss, damit Gott sich von außen in ihn ergießen kann, denn „Gott ist allzeit bereit, wir aber sind sehr unbereit; Gott ist uns »nahe«, wir aber sind ihm fern; Gott ist drinnen, wir aber sind draußen; Gott ist (in uns) daheim, wir aber sind in der Fremde“. (Meister Eckhart und Quint 1979, Predigt 36, S. 326 f.)

Also nicht Gott muss von außen in unseren Seelengrund eindringen, sondern wir müssen uns von allen äußeren Dingen abwenden und in unseren eigenen inneren Seelengrund eingehen, der zugleich sein innerster Grund ist, und uns dort mit ihm vereinigen, denn Gott ist immer schon hier. Es geht also immer um die völlige Einheit zwischen Mensch und Gott, die mystische Vereinigung, die unio mystica, wo Gott und ich nicht mehr unterscheidbar sind, wo ich mit Gott eins bin.

Meister Eckhart schildert dies sehr anschaulich am Beispiel vom Wasser in einem Fass:

„[Die Schrift sagt:] Die Seele wird mit Gott eins und nicht vereint. Nehmt dazu einen Vergleich: Füllt man ein Fass mit Wasser, so ist das Wasser im Fass [mit dem Fass] vereint und [doch] nicht [mit dem Fass] eins, denn, wo Wasser ist, da ist nicht Holz, und, wo Holz ist, da ist nicht Wasser. Nun nehmt ein Stück Holz, und werft das mitten in das Wasser, so ist doch [auch dann] das Holz nur [mit dem umgebenden Wasser] vereint und doch nicht [mit dem Wasser] eins. So [aber] ist es mit der Seele nicht; die wird mit Gott eins und nicht vereint; denn, wo Gott ist, da ist [auch] die Seele, und, wo die Seele ist, da ist [auch] Gott.

Die Schrift sagt: 'Moses sah Gott von Antlitz zu Antlitz' [2 Mos. 33,11]. Dem widersprechen die Meister und sagen so: Wo zwei Antlitze in Erscheinung treten, da sieht man Gott nicht; denn Gott ist Eins und nicht Zwei; denn, wer Gott sieht, der sieht nichts als Eins.“ (Meister Eckhart und Quint 1976, Predigt 64, S. 519)

Diese mystische Einheit zwischen Gott und dem Menschen beschreibt Meister Eckhart an vielen Stellen – hier sei noch eine weitere angeführt, die teilweise schon oben (in Kapitel 2.2) zitiert wurde:

„Und wie [soll ich Gott erkennen]? Du sollst ihn bildlos erkennen, unmittelbar und ohne Gleichnis. Soll ich aber Gott auf solche Weise unmittelbar erkennen, so muss ich schlechthin er, und er muss ich werden. Genauerhin sage ich: Gott muss schlechthin ich werden und ich schlechthin Gott, so völlig eins, dass dieses »Er« und dieses »Ich« Eins ist, werden und sind und in dieser Seinsheit ewig ein Werk wirken. Denn, solange dieses »Er« und dieses »Ich«, das heißt Gott und die Seele, nicht ein einziges Hier und ein einziges Nun sind, solange könnte dieses »Ich« mit dem »Er« nimmer wirken noch eins werden.“ (Meister Eckhart und Quint 1979. S. 354 f.)

Wenn also Gott vom Menschen erkannt werden und in ihm wirken soll, so muss er mit dem Menschen und der Mensch mit ihm Eins sein. Es sei jedoch hervorgehoben, dass für Meister Eckhart diese mystische Vereinigung schon im Diesseits stattfinden kann und dass es sich nicht um ein vorübergehendes, gewissermaßen ekstatisches Erlebnis handelt, sondern um einen mehr oder weniger dauerhaften Zustand, der auch im weltlichen Alltag nicht verloren geht, wie im späteren Abschnitt zum „Leben mit Gott in der Welt“ deutlich werden wird.

An dieser Stelle muss allerdings erwähnt werden, dass nicht alle Mystiker die letzte Stufe, die unio mystica, als Endziel der menschlichen Vervollkommnung angeben. Bei vielen christlichen Mystikern wird lediglich der selbstlose Zustand beschrieben, in dem der Mensch sein eigenes Inneres so weit von seinem Eigenwillen entleert hat, dass Gott in ihn einkehren und in ihm wirken kann. Hier wird Gott jedoch immer noch als ein Gegenüber beschrieben, es handelt sich also dabei um eine personale Begegnung mit Gott, nicht um eine transpersonale Vereinigung mit ihm, also eher um eine Vorstufe, den (zweiten) Zustand der Erleuchtung, nicht den Endzustand der