Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Poesie und Drama

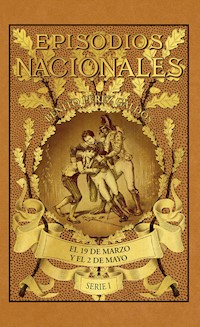

- Serie: Episodios Nacionales

- Sprache: Spanisch

El tercero de los cuarenta y seis Episodios Nacionales arranca con Gabriel de Araceli, que ya tiene diecisiete años, trabajando precariamente en la imprenta del Diario de Madrid. Viaja con frecuencia a Aranjuez, donde vive su novia, Inés, sobrina del párroco de la villa y protegida del valido del rey, Manuel Godoy. En la localidad madrileña vivirá de primera mano los sucesos del motín del 19 de marzo de 1808, cuando la turba, que quiere la abdicación de Carlos IV, intenta linchar a Godoy. De Araceli no sabe entonces que está siendo testigo del inicio de un período revolucionario cuyo cénit tendrá lugar poco después, el 2 de mayo, con la revuelta popular en Madrid contra las tropas francesas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cubierta

EPISODIOS NACIONALES

EPISODIOS

NACIONALES

por b. pérez galdós

Edición ilustrada por D. Enrique y D. Arturo Mélida

serie i

MADRID

Administración de la guirnaldayEpisodios Nacionales

Calle del barco, 2 duplicado

Amigo y dueño: Antes de ser realidad estas veinte novelas; cuando no estaba escrita, ni aun bien pensada, la primera de ellas, y todo este trabajo de siete mil páginas era simplemente una ilusión de artista, consideré y resolví que los Episodios Nacionales debían ser, tarde o temprano, una obra ilustrada. La muchedumbre y variedad de tipos; lo pintoresco de los lugares; los accidentes sin número de la acción, compartida entre lo histórico y lo familiar; las escenas, ya verídicas ya imaginadas, que en todo el discurso de la obra habían de sucederse, eran grande motivo para que yo desconfiase de salir adelante con el pensamiento de esta dilatada narración, si no venían en mi auxilio lápices hábiles que dieran al libro todo el vigor, todo el acento y el alma toda que para cumplir el supremo objeto de agradarte necesitaba. Hay obras a las cuales la ilustración, por buena que sea, no añade nada. Esta, por el contrario, es de aquellas que, amparadas por el dibujo, pueden alcanzar extraordinario realce y adquirir encantos que con toda tu buena voluntad no hallarías seguramente en la simple lectura.

No habiendo sido posible verificar esta alianza preciosa en las primeras ediciones, que por varios motivos tuve siempre por provisionales, me estimulaba al trabajo la esperanza de ofrecerte, andando el tiempo, una edición, como la presente, de forma hermosa y elegante, digna de tales ojos, y además completada con el texto gráfico que, a mi juicio, es condición casi intrínseca de los Episodios Nacionales.

Esta esperanza, señor y amigo, ha llegado a ser cosa efectiva; y al consignarlo con alegría, no puedo menos de atribuir el principal mérito de ello, más que a mi constancia, a la buena suerte de haber encontrado en los Sres. Hermanos Mélida colaboradores tan eficaces, que con sus dibujos han tenido mis letras una interpretación superior a las letras mismas: de tal modo han igualado ellos aquí a los grandes artistas, cuyo don principal consiste en sublimar y enriquecer los asuntos.

Vestidos con magníficas galas, los Episodios Nacionales salen hoy nuevamente a la luz. Estos son aquellos veinte libritos que durante ocho años han andado por ahí, feos y desnudos, sin más atavío que la dalmática nacional, tan venerable como abigarrada. Humildes entonces, gozaron de tus favores; cortesanos ahora, se creen con derecho a obtener tu privanza.

Y como nada hay más fastidioso que los prólogos largos, ordeno y mando, en obsequio tuyo, que este sea pequeñísimo. Tengo preparado un luengo y prolijo escrito sobre el origen de esta obra, su intención, los elementos históricos y literarios de que dispuse, los datos y anécdotas que recogí; en suma, un poquito de historia o más bien de Memorias literarias, con la añadidura de algunos desahogos sobre la novela contemporánea. Pero echando de ver que estas cosas interesan medianamente y caen mejor en postdata que en prólogo, me las guardo para el fin de la obra, donde podrá verlas, leerlas y gozarlas el que absolutamente no tenga otra cosa que hacer.

La brevedad de mi Prefacio me da derecho a tu gratitud. Por los continuos favores que me dispensas, la mía es muy grande.

Madrid, marzo de 1881

I

En marzo de 1808, y cuando habían transcurrido cuatro meses desde que em-pecé a trabajar en el oficio de cajista, ya componía con mediana destreza, y ganaba tres reales por ciento de líneas en la imprenta del Diario de Madrid. No me parecía muy bien aplicada mi laboriosidad, ni de gran porvenir la carrera tipográfica; pues aunque toda ella estriba en el manejo de las letras, más tiene de embrutecedora que de instructiva. Así es que sin dejar el trabajo ni aflojar mi persistente aplicación, buscaba con el pensamiento horizontes más lejanos y esfera más honrosa que aquella de nuestra limitada, oscura y sofocante imprenta.

Mi vida al principio era tan triste y tan uniforme como aquel oficio, que en sus rudimentos esclaviza la inteligencia sin entretenerla; pero cuando había adquirido alguna práctica en tan fastidiosa manipulación, mi espíritu aprendió a quedarse libre, mientras las veinticinco letras, escapándose por entre mis dedos, pasaban de la caja al molde. Bastábame, pues, aquella libertad para soportar con paciencia la esclavitud del sótano en que trabajábamos, el fastidio de la composición, y las impertinencias de nuestro regente, un negro y tiznado cíclope, más propio de una herrería que de una imprenta.

Necesito explicarme mejor. Yo pensaba en la huérfana Inés, y todos los organismos de mi vida espiritual describían sus amplias órbitas alrededor de la imagen de mi discreta amiga, como los mundos subalternos que voltean sin cesar en torno del astro que es base del sistema. Cuando mis compañeros de trabajo hablaban de sus amores o de sus trapicheos, yo, necesitando comunicarme con alguien, les contaba todo sin hacerme de rogar, diciéndoles:

—Mi amiga está en Aranjuez con su reverendo tío, el padre D. Celestino Santos del Malvar, uno de los mejores latinos que ha echado Dios al mundo. La infeliz Inés es huérfana y pobre; pero no por eso dejará de ser mi mujer, con la ayuda de Dios, que hace grandes a los pequeños. Tiene dieciséis años, es decir, uno menos que yo, y es tan linda, que avergüenza con su carita a todas las rosas del Real Sitio. Pero díganme Vds., señores, ¿qué vale su hermosura comparada con su talento? Inés es un asombro, es un portento; Inés vale más que todos los sabios, sin que nadie la haya enseñado nada: todo lo saca de su cabeza, y todo lo aprendió hace cientos de miles de años.

Cuando no me ocupaba en estas alabanzas, departía mentalmente con ella. En tanto las letras pasaban por mi mano, trocándose de brutal y muda materia en elocuente lenguaje escrito. ¡Cuánta animación en aquella masa caótica! En la caja, cada signo parecía representar los elementos de la creación, arrojados aquí y allí, antes de empezar la grande obra. Poníalos yo en movimiento, y de aquellos pedazos de plomo surgían sílabas, voces, ideas, juicios, frases, oraciones, períodos, párrafos, capítulos, discursos, la palabra humana en toda su majestad; y después, cuando el molde había hecho su papel mecánico, mis dedos lo descomponían, distribuyendo las letras: cada cual se iba a su casilla, como los simples que el químico guarda después de separados; los caracteres perdían su sentido, es decir, su alma, y tornando a ser plomo puro, caían mudos e insignificantes en la caja.

¡Aquellos pensamientos y este mecanismo todas las horas, todos los días, semana tras semana, mes tras mes! Verdad es que las alegrías, el inefable gozo de los domingos compensaban todas las tristezas y angustiosas cavilaciones de los demás días. ¡Ah!, permitid a mi ancianidad que se extasíe con tales recuerdos; permitid a esta negra nube que se alboroce y se ilumine traspasada por un rayo de sol. Los sábados eran para mí de una belleza incomparable: su luz me parecía más clara, su ambiente más puro; y en tanto ¿quién podía dudar que los rostros de las gentes eran más alegres, y el aspecto de la ciudad más alegre también?

Pero la alegría no estaba sino en el alma. El sábado es el precursor del domingo, y a eso del mediodía comenzaban mis preparativos de viaje, de aquel viaje al cielo, que mi imaginación renueva hoy, sesenta y cinco años después. Aún me parece que estoy tratando con los trajineros de la calle Angosta de San Bernardo sobre las condiciones del viaje: me ajusto al fin y no puedo menos de disertar un buen rato con ellos acerca de las probabilidades de que tengamos una hermosa noche para la expedición. Enseguida me lavo una, dos, tres, cuatro veces, hasta que desaparezcan de mi cara y manos las últimas huellas de la aborrecida tinta, y me paseo por Madrid esperando que llegue la noche. Duermo un poco; si la inquietud me lo permite, y cuando el reló1 del Buen Suceso da las doce campanadas más alegres que han retumbado en mi cerebro, me visto a toda prisa con mi traje nuevo; corro al lado de aquellos buenos arrieros, que son sin disputa los mejores hombres de la tierra, subo al carromato, y ya estoy en viaje.

Con voluble atención observo todos los accidentes del camino, y mis preguntas marean y enfadan a los conductores. Pasamos el puente de Toledo, dejamos a derecha mano los caminos de Carabanchel y de Toledo, el portazgo de las Delicias, el ventorrillo de León; las ventas de Villaverde van quedando a nuestra espalda; dejamos a la derecha los caminos de Getafe y de Parla, y en la venta de Pinto descansan un poco las caballerías. Valdemoro nos ve pasar por su augusto recinto, y la casa de Postas de Espartinas ofrece nuevo descanso a las perezosas mulas. Por fin nos amanece bajando la cuesta de la Reina, desde donde la vista abarca toda la extensión del inmenso valle en que se juntan Tajo y Jarama; atravesamos el famoso puente largo, entramos más tarde en la calle larga, y al fin ponemos el pie en la plaza del Real Sitio.

Mis miradas buscan entre los árboles y sobre las techumbres la modesta torre de la iglesia. Corro allá. El Sr. D. Celestino está en la misa, que por ser día festivo es cantada. Desde la puerta oigo la voz del tío de Inés, que exclama gloria in excelsis Deo. Yo también canto gloria en voz baja y entro en la iglesia. Una alegría solemne y grave que da idea de la bienaventuranza eterna llena aquel recinto y se reproduce en mi alma como en un espejo. Los vidrios incoloros permiten que entre abundante luz y que se desparrame por la bóveda desnuda, sin más pinturas que las del yeso mate. El altar mayor es todo oro, los santos y retablos, todo polvo; en el primero veo al santo varón, que se vuelve hacia el pueblo y abre sus brazos; después consume, suenan las campanillas dentro y las campanas fuera; se arrodillan todos, golpeándose el pecho pecador. El oficio adelanta y concluye: durante él he mirado sin cesar los grupos de mujeres sentadas en el suelo, y de espaldas a mí: entre aquellos centenares de mantillas negras, distingo la que cubre la hermosa cabeza de Inés: la conocería entre mil.

Inés se levanta cuando todo ha concluido, y sus ojos me buscan entre los hombres, como los míos la buscan entre las mujeres. Por fin me ve, nos vemos; pero no nos decimos una palabra. La ofrezco agua bendita, y salimos. Parece que nuestras primeras palabras al vernos juntos han de ser arrebatadas y vehementes; pero no decimos cosa alguna que no sea insignificante. Nos reímos de todo.

La casa está a espaldas de la iglesia, y entramos en ella cogidos de las manos. Hay un patio con un ancho corredor, en cuyos gruesos pilares retuerce sus brazos negros, ásperos y leñosos una vieja parra, junto a un jazmín que aguarda la primavera para echar al mundo sus mil flores. Subimos, y allí nos recibe D. Celestino, cuyo cuerpo no se cubre ya con la sotana verdinegra de antaño, sino con otra flamante. Comemos juntos, y luego los tres, Inés y yo delante, él detrás apoyándose en su bastón, nos vamos a pasear al jardín del Príncipe, si hace buen tiempo y los pisos están secos. Inés y yo charlamos con los ojos o con las palabras; pero no quiero referir ahora nuestros poemas. A cada instante el padre Celestino nos dice que no andemos tan aprisa, porque no puede seguirnos, y nosotros, que desearíamos volar, detenemos el paso. Por último, nos sentamos a orillas del río, y en el sitio en que el Tajo y el Jarama, encontrándose de improviso, y cuando seguramente el uno no tenía noticias de la existencia del otro, se abrazan y confunden sus aguas en una sola corriente, haciendo de dos vidas una sola. Tan exacta imagen de nosotros mismos no puede menos de ocurrírsele a Inés al mismo tiempo que a mí.

El día se va acabando, porque aunque a nuestros corazones les parezca lo contrario, no hay razón alguna para que se altere el sistema planetario, dando a aquel día más horas que las que le corresponden. Viene la tarde, el crepúsculo, la noche y yo me despido para volver a mis galeras; estoy pensativo, hablo mil desatinos y a veces me parece que me siento muy alegre, a veces muy triste. Regreso a Madrid por el mismo camino, y vuelvo a mi posada. Es lunes, día que tiene un semblante antipático, día de somnolencia, de malestar, de pereza y aburrimiento; pero necesito volver al trabajo, y la caja me ofrece sus letras de plomo, que no aguardan más que mis manos para juntarse y hablar; pero mi mano no conoce en los primeros momentos sino cuatro de aquellos negros signos que al punto se reúnen para formar: Inés.

Siento un golpe en el hombro: es el cíclope o regente que me llama holgazán, y me pone delante un papelejo manuscrito que debo componer al instante. Es uno de aquellos interesantes y conmovedores anuncios del Diario de Madrid, que dicen: «Se necesita un joven de diecisiete a dieciocho años, que sepa de cuentas, afeitar, algo de peinar, aunque solo sea de hombre, y guisar si se ofreciere. El que tenga estas partes, y además buenos informes, puede dirigirse a la calle de la Sal, número 5, frente a los peineros, lonja de lanería y pañolería de D. Mauro Requejo, donde se tratará del salario y demás».

Al leer el nombre del tendero, un recuerdo viene a mi mente:

—D. Mauro Requejo —digo—. Yo he oído este nombre en alguna parte.

1 «Reló» sic en el original varias veces, en vez de «reloj». (N. del E.)

II

He recordado días tan felices, y ahora me corresponde contar lo que me pasó en uno de aquellos viajes. No se olvide que he empezado mi narración en marzo de 1808, y cuando yo había honrado el Real Sitio con diez o doce de mis visitas. En el día a que me refiero, llegué cuando la misa había concluido, y desde el portal de la casa un armonioso son de flauta me anunció que D. Celestino estaba tan alegre como de costumbre, señal de que nada desagradable ocurría en la modesta familia. Inés salió a recibirme y, hechos los primeros cumplidos, me dijo:

—El tío Celestino ha recibido una carta de Madrid, que le ha puesto muy alegre.

—¿De quién? —pregunté.

—No me lo ha dicho su merced, ni tampoco lo que la carta reza; pero él está contento y… dice que la carta trae muy buenas noticias para mí.

—Eso es particular —añadí confundido—. ¿Quién puede escribir desde Madrid cartas que a ti te traigan buenas noticias?

—No sé; pero pronto saldremos de dudas —repuso Inés—. El tío me dijo: «Cuando venga Gabriel y nos sentemos a la mesa, os contaré lo que dice la carta. Es cosa que interesa a los tres: a ti principalmente, porque eres la favorecida, a mí porque soy tu tío, y a él porque va a ser tu novio cuando tenga edad para ello».

No hablamos más del caso, y entré en el cuarto del buen sacerdote y humanista. Una cama cubierta de blanquísima colcha pintada de verdes ramos ocupaba el primer puesto en el reducido local. La mesa de pino con dos o tres sillas que le servían de simétrica compañía llenaba el resto, y aún quedaba espacio para una cómoda estrambótica, con chapas y remiendos de diversos palos y metales. Completaban tan modesto ajuar un crucifijo y una virgen vestida de terciopelo, y acribillada de espadas y rayos, ambas imágenes con sendos ramos de carrasca o de olivo clavados en varios agujeritos que para el caso tenían las peanas. Los libros, que eran muchos, no cubrían por el orden de su colocación más que media mesa y media cómoda, dejando hueco para algunos papeles de música y otros en los que borrajeaba versos latinos el buen cura. Desde la ventana se veía un huerto no mal cultivado, y a lo lejos las elevadas puntas de aquellos olmos eminentes que guarnecen como hileras de gigantescos centinelas todas las avenidas del Real Sitio. Tal era la habitación del padre Celestino.

Sentámonos los tres, y el tío de Inés me dijo:

—Gabrielillo: tengo que leerte una poesía latina que he compuesto en loor del serenísimo señor Príncipe de la Paz, mi paisano, amigo y aun creo que pariente. Me ha costado una semanita de trabajo; que componer versos latinos no es soplar buñuelos. Verás, te la voy a leer, pues aunque tú no eres hombre de letras, qué sé yo… tienes un pícaro gancho para comprender las cosas… Luego pienso enviarla a Sánchez Barbero, el primero de los poetas españoles desde que hay poesía en España; y no me hablen a mí de fray Luis de León, de Rioja, de Herrera, ni de todos esos que compusieron en romance. Fruslerías y juegos de chicos. Un verso latino de Sánchez Barbero vale más que toda esa jerga de epístolas, sonetos, silvas, églogas, canciones Con que se emboba el vulgo ignorante… Pero vuelvo a lo que decía, y es que antes que aquel fénix de los modernos ingenios la examine, quiero leértela a ti a ver qué te parece.

—Pero, Sr. D. Celestino, si yo no sé ni una palabra en latín, a no ser Dominus vobiscum y bóbilis bóbilis.

—Eso no importa. Precisamente los profanos son los que mejor pueden apreciar la armonía, la rimbombancia, el cre rotundo, Con que tales versos deben escribirse —dijo el clérigo con tenacidad implacable.

Inés me dirigió una mirada en la que me recomendaba, con su habitual sabiduría, la abnegación y la paciencia para soportar al prójimo impertinente. Ambos prestamos atención, y D. Celestino nos leyó unos cuatrocientos versos, que sonaban en mi oído como una serie de modulaciones sin sentido. Él parecía muy satisfecho, y a cada instante interrumpía su lectura para decirnos:

—¿Qué os parece ese pasajillo? Inés: a esa figura llamamos lítote, y a este paloteo de las palabras para imitar los ruidos del mar tempestuoso de la nación cuando lo surca la nave del Estado se llama onomatopeya, la cual figura va encajada en otra que es la alegoría.

Así nos fue leyendo toda la composición, de la cual figúrense Vds. lo que entenderíamos. Aún conservo en mi poder la obra de nuestro amigo, que empieza así:

Te Godoie, canam pacis: tua munera caelo

Inserere aegrediar: per te Pax alma biformem

Vincla recusantem conduxit carcere Janum.

Cuatrocientos versos por este estilo nos tragamos Inés y yo, siendo de notar que ella atendía a la lectura con tanta formalidad como si la comprendiera, y aun en los pasajes más ruidosos hacía señales de asentimiento y elogio, para contentar al pobre viejo: ¡tal era su discreción!

—Puesto que os ha agradado tanto, hijos míos —dijo D. Celestino guardando su manuscrito—, otro día os leeré parte del poema. Lo dejo para mejor ocasión, y así se comparte el placer entre varios días, evitando el empacho que produce la sucesión de manjares demasiado dulces y apetitosos.

—¿Y piensa Vd. leérsela también al Príncipe de la Paz?

—¿Pues para qué la he escrito? A Su Alteza Serenísima le encantan los versos latinos… porque es un gran latino… y pienso darle un buen rato uno de estos días. Y a propósito, ¿qué se dice por Madrid? Aquí está la gente bastante alarmada. ¿Pasa allá lo mismo?

—Allá no saben qué pensar. Figúrese Vd., la cosa no es para menos. Temen a los franceses que están entrando en España a más y mejor. Dicen que el rey no dio permiso para que entrara tanta gente, y parece que Napoleón se burla de la corte de España, y no hace maldito caso de lo que trató con ella.

—Es gente de pocos alcances la que tal dice —repuso D. Celestino—. Ya saben Godoy y Bonaparte lo que se hacen. Aquí todos quieren saber tanto como los que mandan, de modo que se oyen unos disparates…

—Lo de Portugal ha resultado muy distinto de lo que se creía. Un general francés se plantó allá, y cuando la familia real se marchó para América, dijo: «Aquí no manda nadie más que el Emperador, y yo en su nombre; vengan cuatrocientos milloncitos de reales, vengan los bienes de los nobles que se han ido al Brasil con la familia real».

—No juzguemos por las apariencias —dijo D. Celestino—; sabe Dios lo que habrá en eso.

—En España van a hacer lo mismo —añadí—; y como los Reyes están llenos de miedo, y el Príncipe de la Paz tan aturrullado que no sabe qué hacer…

—¿Qué estás diciendo, tontuelo? ¿Cómo tratas con tan poco respeto a ese espejo de los diplomáticos, a esa natilla de los ministros? ¿Que no sabe lo que se hace?

—Lo dicho, dicho. Napoleón les engaña a todos. En Madrid hay muchos que se alegran de ver entrar tanta tropa francesa, porque creen que viene a poner en el trono al príncipe Fernando. ¡Buenos tontos están!

—¡Tontos, mentecatos, imbéciles! —exclamó con enfado el padre Celestino.

—Lo que fuere sonará. Si vienen con buen fin esos caballeros, ¿por qué se apoderan por sorpresa de las principales plazas y fortalezas? Primero se metieron en Pamplona engañando a la guarnición; después se colaron en Barcelona, donde hay un castillo muy grande que llaman el Monjuich2. Después fueron a otro castillo que hay en Figueras, el cual no es menos grande, el mayor del mundo, según dice Pacorro Chinitas, y lo cogieron también, y por último se han metido en San Sebastián. Digan lo que quieran, esos hombres no vienen como amigos. El ejército español está trinando: sobre todo, hay que oír a los oficiales que vienen del norte y han visto a los franceses en las plazas fuertes… le digo a Vd. que echan chispas. El Gobierno del rey Carlos IV está que no le llega la camisa al cuerpo, y todos conocen la barbaridad que han hecho dejando entrar a los franceses; pero ya no tiene remedio… ¿sabe Vd. lo que se dice por Madrid?

—¿Qué, hijo mío? Sin duda alguna de esas vulgarísimas aberraciones propias de entendimientos romos. Ya lo he dicho: nosotros no entendemos de negocios de Estado; ¿a qué viene el comentar las combinaciones y planes de esos hombres eminentes, que se desviven por hacernos felices?

—Pues allá dicen que la familia real de España, viéndose cogida en la red por Bonaparte, ha determinado marcharse a América, y que no tardará en salir de Aranjuez para Cádiz. Por supuesto, los partidarios del príncipe Fernando se alegran, y creen que esto les viene de perillas para que el otro suba al trono.

—¡Necios, mentecatos! —exclamó el tío de Inés, incomodándose de nuevo—. ¡Pensar que había de consentir tal cosa el señor príncipe de la Paz, mi paisano, amigo y aun creo que pariente!… Pero no nos incomodemos fuera de tiempo, Gabriel, y por cosas que no hemos de resolver nosotros. Vamos a comer, que ya es hora, y el cuerpo lo pide.

Inés, que se había retirado un momento antes, volvió a decirnos que la comida estaba pronta. Durante ella, fue cuando el respetable cura nos comunicó el contenido de la misteriosa carta que había llegado a la casa por la mañana.

—Hijos míos —dijo cuando los tres habíamos tomado asiento—: voy a participaros un suceso feliz, y tú, Inesilla, regocíjate. La fortuna se te entra por las puertas, y ahora vas a ver cómo Dios no abandona nunca a los desvalidos y menesterosos. Ya sabes que tu buena madre, que santa gloria haya, tenía un primo llamado D. Mauro Requejo, comerciante en telas, cuya lonja, si no me engaño, cae hacia la calle de Postas, esquina a la de la Sal.

—D. Mauro Requejo… —dije yo recordando—, justamente: doña Juana le nombró delante de mí varias veces, y ahora caigo en que ese comerciante pone en el Diario unos anuncios que me dan bastante que hacer.

—Le recuerdo —dijo Inés—. Él y su hermana eran los únicos parientes que tenía mi madre en Madrid. Por cierto que siempre se negó a favorecernos, aunque lo necesitábamos bastante: dos veces le vi en casa. ¿Creería su merced que fue a consolarnos, a socorrernos? No: fue a que mi madre le hiciera algunas piezas de ropa, y después de regatear el precio, no pagó más que la mitad de lo tratado, y decía: «De algo ha de servir el parentesco». Él y su hermana no hablaban más que de su honradez o de lo mucho que habían adelantado en el comercio y nos echaban en cara nuestra pobreza, prohibiéndonos que fuéramos a su casa, mientras no nos encontráramos en posición más desahogada.

—Pues digo —afirmé con enfado— que ese don Mauro y su señora hermana son dos grandísimos pillos.

—Poco a poco —continuó el cura—. Déjenme acabar. El primo de tu madre habrá faltado; pero lo que es ahora, sin duda Dios le ha tocado en el corazón, y se dispone a enmendar sus yerros, favoreciéndote como buen pariente y hombre caritativo. Ya sabes que es bastante rico, gracias a su laboriosidad y mucha economía. Pues bien: en la carta que he recibido esta mañana me dice que quiere recogerte y ampararte en su casa, donde estarás como una reina; donde no te faltará nada, ni aun aquello de que gustan tanto las damiselas del día, tal como joyas, trajes bonitos, perfumes primorosos, guantes y otras fruslerías. En fin, Dios se ha acordado de ti, sobrinita. ¡Ah!, ¡si vieras qué interés tan grande demuestra por ti en sus cartas; qué alabanzas tan calurosas hace de tus méritos; si vieras cómo te pone por esas nubes, cómo lamenta tu orfandad, y cómo se enternece considerando que eres de su misma sangre, y que a pesar de esta natural preeminencia careces de lo que a él le sobra! Te repito que trabajando mucho y ahorrando más, el Sr. Requejo ha llegado a ser muy rico. ¡Qué porvenir te espera, Inesilla! El párrafo más conmovedor de la carta de tus tíos —añadió sacando la epístola— es este: ¿A quién hemos de dejar lo que tenemos, sino a nuestra querida sobrinita?

Inés, confundida ante tan inesperado cambio en los sentimientos y en la conducta de sus antes cruelísimos parientes, no sabía qué pensar. Me miró, buscando sin duda en mis ojos algo que la diera luz sobre tan inexplicable mudanza; mas yo, que algo creía comprender, me guardé muy bien de dejarlo traslucir ni con palabras ni con gestos.

—Estoy asombrada —dijo la muchacha—; y por fuerza para que mis tíos me quieran tanto ha de haber algún motivo que no comprendemos.

—No hay más sino que Dios les ha abierto los ojos —dijo D. Celestino, firme en su ingenuo optimismo—. ¿Por qué hemos de pensar mal de todas las cosas? D. Mauro es un hombre honrado; podrá tener sus defectillos; pero ¿qué valen esos ligeros celajes del alma, cuando está iluminada por los resplandores de la caridad?

Inés mirándome parecía decirme:

—¿Y tú qué piensas?

Algunos meses antes de aquel suceso, yo hubiera acogido las proposiciones de D. Mauro Requejo con el imprevisor optimismo, con el necio entusiasmo que afluían de mi alma juvenil ante los acontecimientos nuevos e inesperados; pero las contrariedades me habían dado alguna experiencia; conocía ya los rudimentos de la ciencia del corazón, y el mío principiaba a reunir ese tesoro de desconfianzas, merced a las cuales medimos los pasos peligrosos de la vida. Así es que respondí sencillamente:

—Puesto que ese tu reverendo tío era antes un bribón, no sé por qué hemos de creerle santo ahora.

—Tú eres un chicuelo sin experiencia —me dijo D. Celestino algo enojado—, y yo no debiera consultar esto contigo. ¡Si sabré yo distinguir lo verdadero de lo falso! Y sobre todo, Inés, si él quiere favorecerte, poniéndote en pie de gente grande, si él quiere gastarse sus ahorros con su querida sobrina, ¿por qué no lo has de aceptar? Mucho más podría decirte; pero él mismo en persona te explicará mejor el gran cariño que te tiene.

—¿Pues qué —preguntó Inés turbada—, vendrá a Aranjuez?

—Sí, chiquilla —repuso el clérigo—. Yo te reservaba esta noticia para lo último. Hoy mismo tendrás el gusto de ver aquí a tu amado tío y protector. ¡Ah, Inés! Mucho sentiré separarme de ti; pero servirame de consuelo la idea de que estás contenta, de que disfrutas mil comodidades que yo no te puedo dar. Y cuando este viejo incapaz eche un paseíto a Madrid para visitarte; espero que le recibirás con alegría y sin orgullo: espero que no te ofuscará la ruin vanidad al considerarte en posición superior a la mía, porque tío por tío, hermano soy de tu difunto padre, mientras que el otro…

D. Celestino estaba conmovido, y yo también, aunque por distinta causa.

—Sí —continuó el cura—. Hoy tendremos aquí a ese eminente tendero de la calle de la Sal. Me dice que habiendo comprado unas tierras en Aranjuez, junto a la laguna de Ontígola, viene hoy aquí con el doble objeto de conocer su finca y de verte. Él espera que irás a Madrid en su compañía y en la de su hermana doña Restituta, a quien también tendremos el gusto de ver esta tarde, pues si han salido, como dice la carta, hoy de madrugada, por poco que avancen, ya deben de estar pasando el puente largo.

Después de oír esto, todos callamos. Revolviendo en mi cabeza extraños y no muy alegres pensamientos, dije a Inés:

—Pero ese hombre ¿es casado?

Ella leyó en mi interior con su intuición incomparable, y me respondió con viveza:

—Es viudo.

Después volvimos a callar, y solo D. Celestino, tarareando una antífona, interrumpía nuestro grave silencio.

Más de un cuarto de hora transcurrió de esta manera, cuando sentimos ruido de voces en el patio de la casa. Levantámonos y, saliendo yo al corredor, oí una voz hueca y áspera que decía: «¿Vive aquí el latino y músico D. Celestino Santos del Malvar, cura de la parroquia?».

D. Mauro Requejo y su hermana doña Restituta, tíos de Inés, habían llegado.

2 «Monjuich» sic en el original, en vez de «Montjuïc». (N. del E.)

III

Entraron en la habitación donde estábamos, y al punto que D. Mauro vio a su sobrina dirigiose a ella con los brazos abiertos, y al estrecharla en ellos, exclamó endulzando la voz:

—¡Inés de mi alma, inocente hija de mi prima Juana! Al fin, al fin te veo. Bendito sea Dios que me ha dado este consuelo. ¡Qué linda eres! Ven, déjame que te abrace otra vez.

Doña Restituta hizo lo mismo, pero exagerando hasta lo sumo el mohín lacrimoso de su rostro, así como la apretura de sus abrazos, y luego que ambos hubieron desahogado sus amantes corazones, saludaron a D. Celestino, quien no pudo menos de derramar algunas lágrimas al ver tal explosión de sensibilidad. Por mi parte de buena gana habría correspondido con bofetones a los abrazos Con que estrujaban a Inés aquellos gansos, cuya descripción no puedo menos de considerar ahora como indispensable.

D. Mauro Requejo era un hombre izquierdo. Creo que no necesito decir más. ¿No habéis entendido? Pues lo explicaré mejor. ¿Ha sido la naturaleza o es la costumbre quien ha dispuesto que una mitad del cuerpo humano se distinga por su habilidad y la otra mitad por su torpeza? Una de nuestras manos es inepta para la escritura, y en los trabajos mecánicos solo sirve para ayudar a su experta compañera, la derecha. Esta hace todo lo importante; en el piano ejecuta la melodía, en el violín lleva el arco, que es la expresión, en la esgrima maneja la espada, en la náutica, el timón, en la pintura, el pincel: es la que abofetea en las disputas; la que hace la señal de la cruz en el rezo y la que castiga el pecho en la penitencia. Iguales disposiciones tiene el pie derecho; si algo eminente y extraordinario ha de hacerse en el baile, es indudable que lo hará el pie derecho; él es también el que salta en la fuga, el que golpea la tierra con ira en la desesperación, el que ahuyenta al perro atrevido, el que aplasta al sucio reptil, el que sirve de ariete para atacar a un despreciable enemigo que no merece ser herido por delante. Esta superioridad mecánica, muscular y nerviosa de las extremidades derechas se extiende a todo el organismo: cuando estamos perplejos sin saber qué dirección tomar, si el cuerpo se abandona a su instinto, se inclinará hacia la derecha, y los ojos buscarán la derecha como un oriente desconocido. Al mismo tiempo en el lado siniestro todo es torpeza, todo subordinación, todo ineptitud: cuanto hace por sí resulta torcido, y su inferioridad es tan notoria, que ni aun en desarrollo puede igualar al otro lado. La mitad de todo hombre es generalmente más pequeña que la otra: para equilibrarlas, sin duda, se dispuso que el corazón ocupara el costado izquierdo.

Hemos hecho tan fastidiosa digresión para que se comprenda lo que dijimos de D. Mauro Requejo. Los dos lados de aquel hombre eran dos lados izquierdos, es decir, que todo él era torpe, inepto, vacilante, inhábil, pesado, brusco, embarazoso. No sé si me explico. Parecía que le estorbaban sus propias manos: al verle mirar de un lado para otro, creeríase que buscaba un rincón donde arrojar aquellos miembros inútiles, cubiertos con guantes sin medida, que quitaban la sensibilidad a los oprimidos dedos, hasta el punto de que su dueño no los conocía por suyos.

Habíase sentado en el borde de la silla y sus piernas pequeñas y rígidas no eran los miembros que reposan con compostura: extendíase a un lado y otro como las dos muletas que un cojo arrima junto a sí. Ya no le servían para nada, sino para arrastrar de aquí para allí los pesados pies. Al quitarse el sombrero, dejándolo en el suelo, al limpiarse el sudor con un luengo pañuelo de cuadros encarnados y azules, parecía el mozo de cuerda que se descarga de un gran fardo. La buena ropa que vestía no era adorno de su cuerpo, pues él no estaba vestido con ella, sino ella puesta en él. En cuanto a los guantes, embruteciéndole las manos, se las convertían en pies. A cada instante se tocaba los dijes del reló y los encajes de las chorreras para cerciorarse de que no se le habían caído; pero como tras la gamuza había desaparecido el tacto, necesitaba emplear la vista, y esto le hacía semejante a un mono que al despertar una mañana se encontrase vestido de pies a cabeza.

Su inquietud era extraordinaria, como la de un cuerpo mortificado por infinito número de picazones, y cada pliegue del traje debía hacer llaga en sus sensibles carnes. A veces aquella inerte manopla de ante amarillo rellena de dedos tiesos e insensibles partía en dirección del sobaco o de la cintura con la ansiosa rapidez de una mano que va a rascar; pero se contenía subiendo a acariciar la barba recién afeitada. También movía con frecuencia el cuello, como si algún bicho extraño agarrado a su occipucio juguetease en el pescuezo entre el pelo y la solapa. Era el coleto encebado que irreverentemente se metía entre piel y camisa, o escarbaba la oreja. La mano de ante amarillo se alzaba también en aquella dirección; pero también se detenía pasando a frotar la rodilla.

La cara de D. Mauro Requejo era redonda como una muestra de reló: no estaba en su sitio la nariz, que se inclinaba del un hemisferio buscando el carrillo siniestro que por obra y gracia de cierto lobanillo era más luminoso que su compañero. Los ojos verdosos y bien puestos bajo cejas negras y un poco achinescadas tenían el brillo de la astucia, mientras que su boca, insignificante si no la afearan los dos o tres dientes carcomidos que alguna vez se asomaban por entre los labios, tenía todos los repulgos y mohínes que el palurdo marrullero estudia para engañar a sus semejantes. La risa de D. Mauro Requejo era repentina y sonora: en la generalidad de las personas este fenómeno fisiológico empieza y acaba gradualmente, porque acompaña a estados particulares del espíritu, el cual no funciona, que sepamos, con la rigurosa precisión de una máquina. Muy al contrario de esto, nuestro personaje tenía, sin duda, en su organismo un resorte para la risa, de la cual pasaba a la seriedad tan bruscamente como si un dedo misterioso se quitara de la tecla de lo alegre para oprimir la de lo grave. Yo creo que él en su interior pensaba así, «Ahora conviene reír»; y reía.

IV

Era imposible decir si doña Restituta sería más joven o más vieja que su hermano: ambos parecían haber pasado bastante más allá de los cuarenta años, pero si en la edad se asemejaban, no así en la cara ni el gesto, pues Restituta era una mujer que no se estorbaba a sí misma y que sabía estarse quieta. Había en ella si no fineza de modales, esa holgada soltura, propia de quien ha hablado con gente por mucho tiempo. Comparando a aquellas dos ramas humanas de un mismo tronco, se decía: «Mauro ha estado toda la vida cargando fardos, y Restituta midiendo y vendiendo; el uno es un sabandijo de almacén y la otra la bestiezuela enredadora de la tienda».

Alta y flaca, con esa tez impasible y uniforme que parece un forro, de manos largas y feas, a quien el continuo escurrirse por entre telas había dado cierta flexibilidad; de pelo escaso, y tan lustrosamente aplastado sobre el casco, que más parecía pintura que cabello; con su nariz encarnadita y algo granulenta, aunque jamás fue amiga de oler lo de Arganda; la boca plegada y de rincones caídos, la barba un poco velluda, y un mirar así entre tarde y noche, como de ojos que miran y no miran. Restituta Requejo era una persona cuyo aspecto no predisponía a primera vista ni en contra ni en favor. Oyéndola hablar, tratándola, se advertía en ella no sé qué de escurridizo, que se escapaba a la observación, y se caía en la cuenta de que era preciso tratarla por mucho tiempo para poder hacer presa con dedos muy diestros en la piel húmeda de su carácter, que para esconderse poseía la presteza del saurio y la flexibilidad del ofidio. Pero dejemos estas consideraciones para su lugar, y por ahora, conténtense Vds. con oír hablar a los tíos de Inés.

—Este estaba tan impaciente por venir —dijo Restituta, señalando a su hermano—, que con la prisa nos fue imposible traer alguna cosita como hubiéramos deseado.

D. Celestino les dio las gracias con su amable sonrisa.

—Tenía tanta impaciencia por venir a ver esas tierras —dijo D. Mauro—, que… y al mismo tiempo el alma se me arrancaba en cuajarones al pensar en mi querida sobrinita, huérfana y abandonada… porque las tierras, Sr. D. Celestino, no son ningún muladar, Sr. D. Celestino, y me han costado obra de trescientos cuarenta y ocho reales, trece maravedíes, sin contar las diligencias ni el por qué de la escritura. Sí, señor; ya está pagado todo, peseta sobre peseta.

—Todo pagado —indicó doña Restituta mirando uno tras otro a los tres que estábamos presentes—. A este no le gusta deber nada.

—¡Quiten para allá! Antes me dejo ahorcar que deber un maravedí —exclamó D. Mauro, llevando la manopla a la garganta, oprimida por el corbatín.

—En casa no ha habido nunca trampas —añadió la hermana.

—A eso deben Vds. el haber adelantado tanto —dijo D. Celestino.

—La suerte… eso sí: hemos tenido suerte —dijo Requejo—. Luego, esta es tan trabajadora, tan ahorrativa, tan hormiguita…

—Pero todo se debe a tu honradez —añadió Restituta—. Sí, créanlo Vds., a su honradez. Este tiene tal fama entre los comerciantes, que le entregarían los tesoros del rey.

—En fin… algo se ha hecho, gracias a Dios y a nuestro trabajo. Si fuera a hacer caso de esta, compraría tierras y más tierras. A esta no le gustan sino las tierras.

—Y con razón: si este me hiciera caso —dijo la hermana, mirando otra vez sucesivamente a los circunstantes—, todas nuestras ganancias se emplearían en tierras de labor.

—Como yo soy así tan… pues —indicó Requejo.

—Sin soberbia, Sr. D. Celestino —dijo Restituta—, bueno es aparentar que se tiene lo que se tiene.

—Y me hace comprar vestidos, sombreros, alhajas —indicó D. Mauro—. Qué sé yo la tremolina de cosas que ha entrado en casa. Ello, como se puede… Vea Vd. esta cadena —añadió mostrando a D. Celestino una que traía al cuello—; vea Vd. también este alfiler. ¿Cuánto cree Vd. que me han costado? La friolerita de mil reales… Ps: yo no quería; pero esta se empeñó, y como se puede…

—Son hermosas piezas.

—Y bien te dije que te quedaras también con la tumbaga