9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Es 1953 y una nueva reina está a punto de ser coronada. El pueblo de Londres está de celebración, sobre todo los residentes del hotel Blue Lion.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

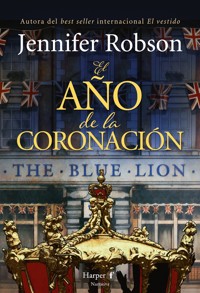

El año de la coronación

Título original: Coronation Year

© 2023, Jennifer Robson

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© De la traducción del inglés, Isabel Murillo Fort

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

ISBN: 9788418976636

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

El año de la coronación

Enero

Capítulo uno

Capítulo dos

Capítulo tres

Capítulo cuatro

Febrero

Capítulo cinco

Capítulo seis

Capítulo siete

Capítulo ocho

Marzo

Capítulo nueve

Capítulo diez

Capítulo once

Capítulo doce

Abril

Capítulo trece

Capítulo catorce

Capítulo quince

Capítulo dieciséis

Mayo

Capítulo diecisiete

Capítulo dieciocho

Capítulo diecinueve

Capítulo veinte

Capítulo veintiuno

Capítulo veintidós

Capítulo veintitrés

Capítulo veinticuatro

Día de la coronación

Capítulo veinticinco

Capítulo veintiséis

Capítulo veintisiete

Capítulo veintiocho

Capítulo veintinueve

Epílogo

Nota de la autora

Agradecimientos

Para Matthew y Daniela

(Qué afortunada me siento de ser vuestra madre)

EL AÑO DE LA CORONACIÓN

ENERO

Capítulo uno

Edwina Duncan Howard

Jueves, 1 de enero de 1953

Un vendaval procedente del este había azotado la ciudad a última hora de la tarde del día anterior, limpiándola de niebla en su práctica totalidad, y la excepcional visión del cielo nocturno de Londres había animado a Edie a abrir las cortinas y levantar la desvencijada persiana. Despues se había metido en la cama, con las gafas aún puestas, porque ¿de qué servía mirar las estrellas si no era capaz de distinguirlas?

Pero estaba cansada, tan tremendamente cansada que se había quedado dormida al instante. Y ahora eran las siete menos cuarto de la mañana, las estrellas habían desaparecido de un cielo todavía oscuro, y antes incluso de estar completamente despierta, lo recordó todo. Nada trágico ni desastroso; nada que compartiría con ninguna de las personas que trabajaba para ella. Simples preocupaciones, una cola impaciente y en absoluto educada de preocupaciones, y todas y cada una de ellas exigía su atención, su tiempo y hasta el último penique de las menguantes reservas de dinero del Blue Lion.

Apartó las mantas, se sentó y puso los pies en el frío suelo. Era hora de levantarse, hora de dejar de inquietarse y de quejarse, porque era un día nuevo, un año nuevo, el año de la coronación de la reina, y en cuestión de seis meses el mundo entero viajaría a Londres, y gracias a un enorme golpe de suerte, tanto los huéspedes del Blue Lion como ella disfrutarían de asientos de primera fila para al menos una parte de las celebraciones.

Incluso ahora, meses después de enterarse de que la procesión de la coronación desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster pasaría por la puerta de su casa, a Edie seguía sorprendiéndole que algún burócrata de Whitehall hubiera tomado la trascendental decisión de mandar la procesión por Northumberland Avenue, sin considerar en ningún momento el efecto que tendría sobre el histórico aunque a menudo ignorado hotel que un antepasado de Edie había fundado en 1560.

Una llamada a la puerta puso fin a sus reflexiones.

—¿Señorita Howard?

—No tardaré ni un momento.

Palpó la cama para localizar las gafas, que por suerte no había aplastado mientras dormía, se cubrió con la bata, se puso las zapatillas y echó un vistazo rápido al espejo de la repisa de la chimenea para asegurarse de que iba mínimamente peinada. Solo entonces desbloqueó la puerta y abrió al responsable nocturno del hotel.

—Buenos días, señor Swan, y feliz Año Nuevo.

—Lo mismo digo, señorita Howard. ¿Le sirvo el desayuno?

—Sí, gracias. ¿Qué tal ha ido la noche?

—Agradablemente tranquila. En las habitaciones no se ha oído ni pío.

Perfecto. Aunque no tendría por qué oírse nada, teniendo en cuenta que en el establecimiento solo había siete huéspedes, contando los tres de larga duración, y que ninguno de ellos era de los que se quedaban despiertos hasta tarde. Probablemente a medianoche llevaran horas acostados.

—¿Algún problema con el Queen Bess?

La taberna del extremo de la calle solía estar frecuentada por buenos vecinos, pero los días festivos acababan a menudo con jaleo y, de vez en cuando, con cristales rotos cuando los clientes se transformaban en púgiles aficionados.

El señor Swan depositó la bandeja del desayuno en el escritorio que había junto a la ventana, la colocó perfectamente recta y se volvió de nuevo hacia ella.

—No ha sido tan complicado como el Día del Boxeo. Desde que se emitieron las últimas órdenes, la cosa se ha tranquilizado mucho.

—Estupendo, muy bien. Sabiendo que está usted en la recepción, siempre duermo mejor.

—Gracias, señorita —dijo Arthur, sonrojándose hasta las orejas con el cumplido—. Hasta esta noche, pues.

Los detalles variaban, pero los elementos esenciales eran siempre los mismos. En los catorce años que llevaba Arthur como responsable nocturno, ni él ni Edie se habían desviado de la fórmula establecida para su conversación matutina. Edie sabía que estaba casado y que su esposa se llamaba Florence, pero él la llamaba Flossie. Sabía que tenían dos hijos, Arthur Junior y Gawain, un nombre sorprendentemente poético para tratarse de un hombre tan sosegado y práctico. Conocía también su dirección y, naturalmente, sabía cuánto ganaba, puesto que era ella quien le pagaba el salario. Pero prácticamente todos aquellos retazos de información los había obtenido a partir de conversaciones que había oído por casualidad o de diálogos indirectos con otros empleados del hotel. Arthur y ella no habían hablado ni una sola ocasión de la vida de él fuera del hotel, y si Edie hubiera decidido relajarse y preguntarle por Flossie y los niños, estaba casi segura de que Arthur se habría desmayado en el acto.

Nunca le llamaba Arthur a la cara, aunque cuando pensaba en él siempre lo hacía con ese nombre. Consideraba que sus empleados eran como su familia, a pesar de que jamás se había permitido el lujo de entablar amistad con ninguno de ellos. «Muéstrate amigable —solía decirle su padre—, pero recuerda que no eres su amiga. No estáis destinados a ser amigos».

Cuando pasó a hacerse cargo del hotel, Edie había recordado bien ese consejo, junto con todas las otras cosas que su padre le había contado. Pocos meses después de cumplir los veintiuno, todavía en estado de shock por la muerte de sus padres, repentinamente responsable del sustento y el bienestar de dieciocho empleados a tiempo completo, se había aferrado a los recuerdos de sus padres y de todas las generaciones de Howard que los habían precedido. Su familia había mantenido el Blue Lion abierto y modestamente rentable desde hacía casi cuatrocientos años. Lo único que debía hacer ella era seguir sus pasos.

A su padre le encantaba contarle historias sobre el hotel, así que mientras otras niñas se quedaban dormidas con cuentos de hadas o relatos de Schoolgirl’s Own, el programa de Edie a la hora de ir a dormir no era otro que el devenir de la saga del Blue Lion y su glorioso pasado.

—Fue nuestro antepasado, Jacob Howard, quien fundó hace mucho tiempo este hotel —empezaba diciendo su padre—. Un edificio que ya era antiguo por aquel entonces, aunque ahora tenga este revestimiento victoriano, y desde ese momento, y durante diecisiete generaciones, siempre ha habido un Howard al timón. Tu madre y yo lo regentamos en la actualidad, igual que tus abuelos hicieron antes que nosotros, lo que significa que…

—Que algún día será mío.

Lo que no le contaba era todo lo que había sucedido antes de que ella naciera: sus hermanos, fallecidos durante la Gran Guerra, perdidos en el barro y la sangre del Somme, y Edie, la sustituta, concebida para que el apellido Howard no muriera con ellos. La decepción de que hubiese sido una niña no se mencionaba nunca, por supuesto.

—Piénsalo bien, Edie: toda la madera, todas las baldosas, todos los fragmentos de escayola y piezas de mobiliario de estos edificios serán tuyos. Lo cual te convierte en la niña más afortunada de Londres.

Y entonces así lo había creído, ¿pero ahora? Ahora ya no estaba tan segura. Todo dependía, imaginaba, de lo que uno considerara ser afortunado.

El pequeño reloj de la repisa de la chimenea dio la hora. Ya eran las siete de la mañana, el desayuno se estaba enfriando y tenía una jornada entera por delante. Pero llegaría un día en el que se quedaría holgazaneando hasta mediodía, desayunaría sin levantarse, a pesar de las migas que pudiera dejar en la cama, y se pasaría la tarde entera leyendo. Un día, después de la coronación, cuando hubiera devuelto la gloria de antaño al hotel y el peso de aquella carga no cayera con tanta fuerza sobre sus hombros.

Pero hoy no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. De modo que se comió la tostada con mermelada, se sirvió el té, se lo bebió rápidamente y se dispuso a vestirse. Siempre llevaba lo mismo, excepto en las contadas ocasiones en las que salía a cenar fuera, puesto que así ahorraba tiempo por las mañanas y, lo que le parecía más importante, la hacía reconocible al instante entre huéspedes y empleados. Una blusa blanca de popelín con cuello desmontable para facilitar el lavado, una falda gris antracita que le rozaba la parte superior de las pantorrillas y apenas tenía más vuelo que los modelos estilo utility que había llevado durante la guerra, una chaqueta entallada a juego y unos cómodos zapatos de tacón bajo con cordones. En la solapa izquierda lucía una insignia de esmalte azul, con los bordes delicadamente dorados, donde podía leerse «Señorita E. D. Howard» y, debajo, «Propietaria». No llevaba joyas, excepto el reloj de pulsera de su madre.

Después de hacer la cama, Edie recogió la bandeja para bajarla a las cocinas. Su habitación estaba en el último piso, en la parte posterior del hotel, con orientación norte y una vista insulsa sobre los tejados de los edificios vecinos. Era la habitación más grande de entre todas las destinadas al personal, pero aun así tenía la mitad del tamaño de las mejores habitaciones de huéspedes, ubicadas en la parte delantera del edificio, y el mobiliario era el mismo que había cuando sus padres ocuparon la estancia a principios de siglo.

Manteniendo en equilibrio la bandeja sobre un brazo, cerró con llave y echó a andar hasta el final del pasillo, cruzó la puerta de uso exclusivo del personal y bajó por la escalera de atrás hasta la cocina. Una vez allí, dejó la bandeja y saludó a la cocinera; a Ruth, la ayudante de cocina, y a Dolly, la friegaplatos.

—Feliz Año Nuevo, señoras.

—Buenos días, señorita Howard, y feliz Año Nuevo para usted también —respondió con alegría la cocinera, aunque sin levantar la vista del cuenco de huevos que estaba batiendo.

—¡Feliz año de la coronación, señorita Howard! —balbuceó Dolly, que era una ferviente admiradora de la familia real.

Todo el mundo en el Blue Lion había oído, seguramente más de una vez, cómo el difunto rey en persona había visitado la calle donde ella vivía, en Stepney Green, después de que el barrio fuera bombardeado por los alemanes, y a pesar de que Dolly tenía por aquel entonces solo cuatro años y llevaba el brazo derecho colgado de un cabestrillo, el rey le había tomado la mano izquierda y se la había estrechado; se había mostrado muy gentil y amable y no le había importado en absoluto que ella estuviera cubierta de polvo. Cuando anunciaron su fallecimiento, hacía ya casi un año, la cocinera se había visto obligada a sentar a Dolly y darle ánimos con una taza de té con mucho azúcar y un poquitín de coñac.

Edie también se había sentido muy triste, puesto que el rey había sido un hombre bueno y respetable y todo el mundo sabía que al final la guerra era lo que lo había acabado matando. Y ella conocía bien la sensación de vivir agobiada por el deber, las expectativas y siglos de antepasados cumplidores.

—¡Faltan solo seis meses y un día, señorita Howard, para que la carroza dorada y la reina en persona pasen por delante de nuestra puerta!

—Es emocionante, sí —concedió Edie—, aunque aún nos queda esperar un poco hasta entonces, y entre tanto hay mucho que hacer.

Cuando llegara el gran día, trabajarían desde el amanecer hasta la madrugada, puesto que el hotel estaría lleno a rebosar de huéspedes por primera vez en muchos años, y todos, Edie incluida, andarían la jornada entera corriendo sin parar de un lado a otro. Aun así, estaba decidida a encontrar la manera de que su personal pudiera presenciar la procesión cuando pasara por delante del hotel. ¿Qué importaba media hora más o menos en la totalidad de una vida?

Edie continuó su camino y entró en el comedor, ocupado en aquel momento tan solo por la familia Hagerty —una pareja australiana de mediana edad y sus hijos adolescentes, gente de lo más agradable y poco exigente que, por desgracia, solo iba a quedarse dos noches—, la señorita Polly y la señorita Bertie, que habían entrado en su tercera década de residencia en el Blue Lion y estaban consumiendo ya su segunda tetera. Edie saludó con la cabeza, dijo hola y ofreció la cantidad adecuada de sonrisas, acompañándolas con una expresión que sugería que le encantaría quedarse charlando, pero que tenía que marcharse corriendo para ocuparse de algo de vital importancia.

El profesor Thurloe esperaba a Edie en el vestíbulo, tal y como ella imaginaba, puesto que era primero de mes y él era animal de costumbres. Después de hacerle entrega de su informe mensual, que consistía en una lista detallada de las ocasiones en las que se había visto molestado por un exceso de ruido, junto con un resumen de sus quejas por diversos temas, entre los que destacaba invariablemente la comida servida a la hora del desayuno y del té (las tostadas nunca tenían la cantidad suficiente de mantequilla, la tetera nunca tenía la cantidad suficiente de hojas de té, los sándwiches de huevo y berros nunca tenían la cantidad suficiente de berros), la siguió con su habitual aspecto alicaído y solo se detuvo en seco cuando ella abrió la puerta que daba acceso al mostrador de recepción y a su despacho, situado justo detrás.

—¿Pasa algo? —preguntó Edie, utilizando el tono más educado que fue capaz de articular—. Leeré su informe en cuanto tenga un momento libre, pero esta mañana estoy muy ocupada.

—Mis explicaciones solo me llevarán un momento. He hecho unos descubrimientos fascinantes, ¿sabe?

—¿Sobre las vigas del sótano y los túneles? —Confiaba en que su voz no reflejara el cansancio que sentía—. Ya le he dicho, y en más de una ocasión, que no puedo autorizarle a andar revolviendo cosas por ahí abajo. Al menos hasta que venga un perito para verificar que es seguro.

Todos los meses, el profesor tenía algo nuevo y, a su parecer, tremendamente fascinante que compartir con ella, y todos los meses, sin excepción, durante los doce años y medio que llevaba alojado en el Blue Lion, le hacía perder el tiempo con datos esotéricos sobre las antiguas técnicas constructivas que se habían empleado para edificar el hotel. Pero Edie sentía debilidad por aquel hombre, que no tenía a nadie más en el mundo que cuidara de él, y que no era muy molesto en comparación con otros huéspedes que se habían alojado en el Blue Lion a lo largo de los años. De modo que contuvo su reacción más franca y le concedió un rayo de esperanza.

—¿Tal vez cuando haya pasado la coronación y las cosas estén un poco más tranquilas? A lo mejor entonces puedo pedirle al perito que venga.

—Sí, por favor. Sería espléndido. Solo que… ¿está de verdad segura de que entre tanto no podría ir echando un vistazo?

—Muy segura. Y ahora, dígame, ¿ha desayunado ya esta mañana? —le preguntó, porque el pobre hombre tenía un aspecto incluso más frágil de lo habitual.

—Bueno…, no. Me temo que me he quedado absorto en mi lectura.

—Acompáñeme entonces al comedor. Le pediré a Ginny que le traiga enseguida el desayuno.

—Querida niña, no sé qué sería de mí sin usted. ¿Considerará mi petición?

—Cuando no ande tan atareada, sí. Entonces la consideraré.

Edie instaló al profesor en su mesa habitual, en la esquina más alejada del comedor, y volvió al vestíbulo con la intención de reunirse con el señor Brooks, el subdirector del hotel, que había estado esperando pacientemente a que acabara su conversación con el profesor.

Sin embargo, el parpadeo de una bombilla del aplique de la pared a la izquierda de la escalera le llamó entonces la atención. Le llevó solo un momento apretarla, aunque se quemó los dedos con el calor del vidrio, pero el fugaz malestar se vio compensado por la satisfacción de solucionar al menos un problema aquella mañana, por trivial que fuera.

—Hecho —dijo. Y a continuación, con cierta demora—. Buenos días, señor Brooks. Feliz Año Nuevo.

—Lo mismo digo, señorita Howard. Tiene los periódicos de la mañana en su escritorio. No hay correo, claro está, al ser festivo.

—¿Algún mensaje telefónico?

—Esta noche no ha habido nada.

—Perfecto. Deme media hora y empezamos a repasar las reservas de la semana que viene.

No había gran cosa que comentar. Los australianos se marchaban al día siguiente y no esperaban a nadie más hasta el lunes, cuando tenían que llegar tres clientes habituales: un vendedor de Manchester que siempre pedía la habitación más barata, y una pareja de jubilados de Southend-on-Sea, para tres días y dos noches, puesto que el señor Tippett debía de tener su cita anual con el cardiólogo de Harley Street. Tendría que recordarle a la cocinera que el señor Tippett quería los huevos sin la yema y el beicon sin una pizca de grasa. Y pensar que luego siempre había que escuchar las quejas de clientes ingratos incapaces de reconocer un plato decente de comida ni aun teniéndolo delante de sus narices.

Edie cerró la puerta del despacho, agradecida de poder disfrutar de un momento de tranquilidad antes de que la jornada empezara en serio, y tomó asiento detrás de la mesa. Estaba satisfactoriamente ordenada, tal y como a ella le gustaba, con su cuaderno a la izquierda, la vieja bandeja metálica del correo y los mensajes a la derecha y, enfrente, el Times, el Daily Telegraph y el Daily Mail perfectamente apilados.

En el despacho, todo estaba prácticamente tal y como su padre lo había dejado: el mismo mobiliario, la misma moqueta antigua y gastada, las mismas fotografías con marco negro de sus hermanos en uniforme. La única incorporación relevante era la máquina de escribir en una mesa auxiliar. La secretaria de su padre se había jubilado justo antes de que acabara la guerra y Edie, decidida a controlar los costes, había asumido aquel trabajo adicional en lugar de buscar una sustituta. Pronto llegaría el día, en cuanto pudiera gastar algo de dinero, en que formaría a alguien para desempeñar aquel trabajo. Pero hasta entonces el antiguo despacho de la secretaria era un lugar útil donde almacenar equipaje, paquetes y muebles pendientes de reparación.

Edie abrió su libreta y empezó con su lista diaria. «Recordar a la cocinera los requisitos de comida del señor T —escribió—. Día C: cómo puede ver el personal la carroza de la reina. Cinta máquina de escribir. CALDERA». Ese último punto llevaba semanas formando parte de su lista de quehaceres diarios y hasta ahora había estado evitando lo que a buen seguro sería una conversación desagradable con el cascarrabias que se ocupaba de su mantenimiento desde que ella era pequeña. Pero esta mañana sin falta, decidió, llamaría al señor Pinnock.

Los periódicos eran finos, con los habituales refritos que dominaban las publicaciones en los días festivos, pero los leyó de todos modos con atención en busca de cualquier noticia que pudiera afectar al hotel —una inminente huelga del carbón, la posibilidad de una reducción de los impuestos en los siguientes presupuestos del Gobierno, un cambio inesperado de tiempo—, y no encontró nada alarmante, ni siquiera extremadamente interesante. Se paró un momento a leer por encima un editorial bastante engreído del Telegraph sobre la coronación y la nueva era isabelina que seguramente iniciaría, aunque ni siquiera se tomó la molestia de examinar el mapa adjunto con el recorrido que seguiría la procesión de la reina.

Solo le importaba un punto del mapa: el tramo de Northumberland Avenue que, por algún feliz accidente geográfico, quedaba a escasos metros del lugar donde el Blue Lion llevaba siglos enclavado. El hotel no estaba justo en el recorrido de la procesión, pero, gracias a su situación, a pocos metros de la avenida y con solo un tramo de pavimento vacío entre el edificio y el recorrido, era como si estuviera allí mismo y, además, la vista de la avenida desde las plantas superiores era clara y totalmente despejada.

Solo en una ocasión había pasado una procesión de coronación tan cerca del hotel, y eso había sido en 1937, cuando fue coronado el padre de la reina. Edie no recordaba gran cosa de aquel día, aparte de la muchedumbre, los vítores y el ambiente de celebración que se vivía en el hotel; estuvo tan ocupada que no pudo dedicar ni un minuto a ver pasar la carroza dorada. El hotel se hallaba lleno a rebosar, aunque eran otros tiempos, antes de la guerra, y si sus padres se sintieron emocionados por estar tan cerca de las celebraciones, no se lo mencionaron a Edie.

En los meses posteriores al ascenso al trono de la reina, mientras ella y el resto del mundo esperaban el anuncio de los detalles de la coronación, Edie no se había permitido albergar esperanzas de que Northumberland Avenue volviera a formar parte del recorrido oficial; los hombres anónimos que tomaban esas decisiones podían decidir muy fácilmente enviar el desfile por el Mall y luego, de Whitehall directamente hacia la Abadía de Westminster. Sin embargo, al final el recorrido oficial había incluido Northumberland Avenue, la reina pasaría cerca del Blue Lion y Edie tenía ocho habitaciones en la parte delantera de su hotel con vistas excelentes; había subido para comprobarlo en persona y estar totalmente segura. En aquel instante, el pasado mes de julio, cuando vio por primera vez el mapa publicado en el periódico, llegó enseguida a una conclusión: tanto a ella como al Blue Lion les habían brindado una oportunidad.

Y ahora ya estaban en 1953 y seis de esas ocho habitaciones estaban reservadas al monstruoso precio de setenta y cinco guineas la noche, con una estancia mínima de una semana empezando el sábado anterior al 2 de junio; además, ninguna de las personas que había escrito, enviado telegramas o incluso llamado por teléfono al hotel se había quejado del precio. No fue hasta más adelante cuando Edie se enteró de que otros hoteles, e incluso cualquiera que tuviera una ventana con vistas medianamente decentes del recorrido de la procesión, estaban pidiendo cientos, e incluso miles, de libras por el alquiler de un solo día de una habitación bien situada.

Aun así, los beneficios que obtuviera aquellos pocos días le bastarían para sostener el Blue Lion durante unos meses. Lo suficiente como para poder posponer por una temporada cualquier conversación desalentadora con el banco. Y quizá, solo quizá, le permitirían salvar el único hogar que había conocido en su vida.

Capítulo dos

Stella Giovanna Donati

Martes, 6 de enero de 1953

Stella no era infeliz.

Amaba Roma a pesar de ser un lugar ruidoso, estridente, maloliente y a menudo casi excesivo para una chica que había pasado los últimos siete años viviendo en una granja en el Véneto. Le gustaba trabajar en la librería especializada en lenguas extranjeras del signor Rosato, en Piazza Spagna, a la que acudían clientes muy interesantes, donde el trabajo rara vez resultaba agobiante y el salario era lo bastante generoso como para permitirle pagar el alquiler, comer bien, comprarse ropa bonita, enviar algo de dinero a casa y mantener su cámara, el único objeto de valor que poseía, siempre cargada con película.

Le gustaba el barrio donde vivía, a pocos centenares de metros de la librería; un piso compartido en la última planta de un palazzo decrépito del Vicolo del Babuino, y, a pesar de que en su habitación apenas cabía una cama, una mesa y una silla plegable, era única y exclusivamente para ella. Incluso tenía buenas vistas, puesto que, si se asomaba por la ventana y miraba hacia la derecha, podía vislumbrar los torreones cuadrados que coronaban la Villa Médici.

La vida en Roma era maravillosa, pero Stella se sentía sola y también un poco de añoranza de su casa. Echaba de menos a zia Rosa, a nonno Aldo y al resto de su familia adoptiva. Echaba de menos los sonidos y los olores de la granja y de sus animales, así como las tareas con las que se había familiarizado tanto como con su propio aliento. Echaba de menos ese dialecto, parecido a un jadeo, que todo el mundo hablaba en Mezzo Ciel, con unas palabras y una entonación totalmente distintas a las del italiano formal que sus padres solían hablar tanto en el trabajo como en casa.

Pero había aprendido a vivir con la soledad, igual que había aprendido a soportar la ausencia de sus padres. Su muerte era una vieja herida, mal cicatrizada, que nunca dejaría de atormentarla. Dolorosa, sí, pero no lo bastante como para impedirle reconocer momentos de alegría en la nueva vida que se había creado. Jamás traicionaría su memoria, jamás podría hacerlo, permitiéndose ser infeliz.

Así que Stella no era infeliz, pero tampoco podía decir que fuera verdaderamente feliz. Su trabajo en la librería era agradable, aunque no le inspiraba, y tampoco creía que pudiera llevarle más allá de su pequeña habitación, su trocito de vista y sus compañeras de piso, que no eran en realidad amigas y no sabían nada de nada de la vida que Stella había vivido antes.

Anna-Maria, Sofía y Bruna eran chicas simpáticas, y se mostraban generosas en su esfuerzo por incluir a Stella en sus conversaciones y sus salidas nocturnas. Stella había aprendido el nombre de sus novios, también había oído historias sobre los lugares donde se habían criado, sobre cómo habían acabado viviendo en Roma y sobre sus planes de futuro. A cambio, ella había compartido muy poco de su historia. No lo bastante como para incomodarlas, no lo bastante como para que la miraran con lástima. Solo los detalles más básicos de su vida, o de sus vidas, antes de llegar a Roma.

Las otras chicas sabían que sus padres habían muerto, pero Stella nunca había brindado más explicaciones al respecto, y ellas eran demasiado educadas como para preguntarle, o tal vez no estaban interesadas, de modo que se había ahorrado el mal trago de compartir con sus compañeras de piso la verdad. Que le habían robado la vida, la vida que debería haber vivido, y que incluso ahora, casi ocho años después de su liberación, seguía sin tener claro dónde quería ir y en quién quería convertirse.

La habían dejado a la deriva en un mar inmenso y vacío, y a pesar de que su balsa había alcanzado la otra orilla, el mundo en el que ahora habitaba le parecía, a veces, un lugar extraño en el que comprendía el idioma, podía entender las costumbres, pero al que nunca pertenecería del todo.

En más de una ocasión, Stella había empezado a escribir una carta sincera a su amiga Nina, que la había salvado en Birkenau y se había impuesto el papel de hermana mayor a partir de aquel momento. La familia de Nina la había adoptado después de la guerra, pero, en los años transcurridos desde entonces, su amiga se había marchado de la granja de Mezzo Ciel y ahora estaba casada, cursaba estudios de Medicina y tenía dos niños pequeños. Nina era feliz con la vida que se había construido y Stella no soportaba la idea de robarle ni un gramo de felicidad. De modo que guardaba silencio, y cuando Nina o zia Rosa le preguntaban si era feliz, Stella les decía que sí.

Entonces se dijo que aquello no era una mentira, sino más bien una predicción. Porque llegaría un día en el que volvería a ser feliz. Un día en el que se sentiría dichosa con la vida que se había creado.

Cuando llegó a Roma, ocho meses atrás, Stella había visitado prácticamente todos los periódicos, revistas y agencias de noticias con oficinas en la ciudad y había preguntado si contrataban fotógrafos. Y en todos esos lugares había dejado un sobre con copias de sus mejores fotografías. Solo tres de sus intentos habían dado como resultado respuestas educadas aunque predecibles, en las que le agradecían su interés antes de transmitirle sus más sentidas disculpas por no poder ofrecerle un puesto de trabajo. El resto se había limitado a ignorarla, y saber que probablemente sus fotografías habían sido arrojadas a la basura había sido lo bastante descorazonador como para impedirle seguir intentándolo.

Simplemente tenía que conseguir ser mejor fotógrafa. Estudiaría con atención los periódicos y las revistas para ver qué publicaban y mejoraría sus habilidades técnicas —ya había leído y prácticamente memorizado todos los libros sobre fotografía que el signor Rosato tenía en la tienda—, y, con el tiempo, crearía un álbum con sus trabajos capaz de impresionar hasta al editor más exigente.

—Cuando hayas acabado de empaquetar los pedidos que hay que enviar por correo, ¿podrías, por favor, querida, arreglar las revistas de noticias procedentes de Estados Unidos e Inglaterra?

—Por supuesto, signor Rosato —respondió Stella, aunque ya había empezado a ordenarlas por su cuenta.

—Me parece que voy a subir a comer y echar una cabezadita. ¿Te parece bien mantener la tienda abierta? Los turistas parecen no preocuparse nunca por disfrutar de una buena comida y un descanso.

—Por supuesto —replicó ella, mientras clasificaba las revistas en diferentes montones.

Acababa de llegar de Londres el último número de Picture Weekly, que ilustraba su portada con una atractiva fotografía de la bella reina británica con un vestido sin tirantes, y Stella la separó para leerla mientras comía su discreto almuerzo a base de pan, queso e higos secos, ya un poco aplastados, que zia Rosa le había enviado en su último paquete.

Colocar las revistas y los periódicos en los expositores, listos para aquellos turistas extranjeros que estaban hambrientos de leer noticias de casa, no le llevó apenas tiempo, y, en cuanto hubo terminado su tarea y el resto de la tienda recuperó su estado de perfecto orden, Stella se retiró a la trastienda, siempre alerta por si entraba algún cliente, y engulló su comida a un ritmo que habría dejado horrorizada a su zia. Así podía disfrutar de unos minutos de ocio sentada en el taburete del signor Rosato, detrás del mostrador, y hojear la Picture Weekly sin miedo a ensuciar sus inmaculadas páginas con migas o huellas grasientas.

Leyó rápidamente el contenido y se centró en las fotografías antes de volver a las primeras páginas. La carta del editor tocaba el tema de la próxima coronación de la reina Isabel, así como otros acontecimientos relevantes que tendrían lugar a lo largo de los siguientes meses, y a pie de página, de forma muy poco habitual, había un anuncio.

SE BUSCA FOTÓGRAFO

Buscamos un reportero gráfico para que se una a nuestra plantilla. Preferiblemente, aunque no esencial, con experiencia en revistas o prensa diaria. Solicitar por escrito y con muestras de trabajo (incluyendo pies de foto explicativos) a: Walter Kaczmarek, Picture Weekly, 87 Fleet Street, Londres EC4

Stella perdió la cuenta del tiempo que permaneció allí sentada, con la mirada clavada en aquel único párrafo, cuestionándose, esperanzada, y advirtiéndose también a sí misma de que no había ninguna posibilidad, ni siquiera la más mínima, de que una revista tan conocida y respetada como Picture Weekly estuviera interesada en sus humildes fotografías. Su tema favorito era la gente normal y corriente haciendo básicamente cosas normales y corrientes: un anciano leyendo un periódico mientras esperaba el tranvía; una pareja joven paseando por los jardines de Villa Médici, con los rostros alzados hacia el débil sol invernal; una monja, con su hábito ondeando al viento, persiguiendo un puñado de panfletos que se le habían caído sin querer mientras cruzaba la plaza de San Pedro.

La campanilla de la puerta tintineó con la llegada de una bandada de turistas norteamericanos, probablemente en busca de ejemplares de Time, Life o Herald Tribune. Los dirigió hacia la estantería adecuada, les dio indicaciones para llegar a la casa de los Keats-Shelley, que estaba a pocos metros de distancia de la tienda, y, cuando fueron a pagar, contó con paciencia las monedas que tan extrañas les resultaban a ellos.

El signor Rosato reapareció después de su siesta y se hizo cargo de nuevo del establecimiento, y entonces Stella pudo volver a la trastienda y copiar el texto del anuncio en un trozo de papel de envolver. Más tarde, cuando no estuviera tan ocupada, se permitiría reflexionar sobre el asunto y considerar si merecía la pena el pequeño coste de enviar un paquete de fotografías a Inglaterra para ser valoradas, juzgadas y probablemente consideradas insuficientes.

Aun así, sabía que eran buenas y albergaba esperanzas de que fueran del agrado de Walter Kaczmarek y valorara su trabajo. Tal vez no lo suficiente como para ofrecerle un empleo; un sueño como aquel requería una cantidad de imaginación que iba mucho más allá de su capacidad. Pero si no lo intentaba, acabaría arrepintiéndose de no haberlo hecho.

Cuando llegó a casa, Stella estaba cansada. Sus compañeras de piso habían cenado pronto, pero habían tenido la amabilidad de guardarle un plato de pasta e fagioli. No se tomó ni la molestia de calentarlo ni la de sentarse, y lo devoró de pie junto al fregadero. Después lavó los platos, barrió el suelo y se preparó una taza de café en la maltrecha y vieja cafeteraque había venido con el apartamento.

A continuación, entró en su cuarto y sacó de debajo de la cama la caja de fotografías. Seleccionaría media docena —ya sabía, sin mirarlas, cuáles elegiría—, las enviaría a Inglaterra y se mostraría muy sincera en la carta que le escribiría al editor de Picture Weekly.

6 de enero de 1953

Estimado señor Kaczmarek:

Me gustaría solicitar el puesto de fotógrafo que anuncia en su revista. Las fotografías que le adjunto fueron sacadas con mi cámara Sirio Firenza Elettra, con luz natural, objetivo de 50 mm y película ASA 100. Tal y como requiere, describo el tema y la escena en el reverso de cada una de ellas.

Pese a carecer de formación formal como fotógrafa, estoy dispuesta a trabajar duro y a aprender con rapidez. Hablo y leo el inglés de forma competente y poseo asimismo conocimientos profesionales de francés, español y holandés.

Le agradezco de antemano la consideración de mi candidatura y quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Señorita Stella Donati

Libería Rosato

Plaza de España

Roma, Italia

Capítulo tres

Alexander James Geddes

Lunes, 19 de enero de 1953

Jamie había dormido mal, aunque eso no era nuevo; después había bebido demasiado café con el estómago vacío, y ahora se sentía mareado, hambriento y con dolor de cabeza, todo a la vez. Lo que necesitaba era desayunar, tomarse una aspirina y echar una cabezada, y después de eso estaría listo para afrontar lo que prometía ser un día no muy bueno. Era, tristemente, el último de una larga serie de días no muy buenos.

Pero entonces llegó el correo de la mañana con un mensaje de Hugh. Una sorpresa, sin lugar a duda, puesto que Jamie no recibía a menudo noticias de su marchante, y cuando lo hacía, acostumbraban a ser fastidiosos recordatorios de que los artistas que no producían con regularidad obras vendibles también solían ser artistas que tenían dificultades para pagar las facturas.

Hugh pretendía ser alentador, pero la cantinela se había vuelto tediosa. «Manda a la mierda esa vocecilla que tienes metida en la cabeza y que te repite constantemente que eres un simple aficionado —le había dicho a Jamie la última vez que se habían visto, en diciembre—. Ponte a trabajar y deja de quejarte. Y basta ya de pesimismo y negrura. Pinta algunas flores para variar. O una mujer guapa».

Pero esta vez el mensaje era sucinto: «Llámame en cuanto recibas esto». Lo cual significaba que Hugh tenía noticias. Noticias excitantes…, ¿una venta, quizá? Por suerte, justo delante del quiosco, al final de la calle, había una cabina telefónica.

—Campion Galleries, le habla la señorita Halliwell.

—Hola, Meg. Soy James Geddes. Hugh me ha pedido que lo llamara enseguida.

—Ah, sí. No está en su despacho, no creo que… Deja que lo busque. Será un momento.

El dolor de cabeza aumentaba a pasos agigantados. Si Hugh no…

—¿Jamie? ¡Qué rápido!

—Me dijiste que te llamara enseguida.

—Sí, porque tengo buenas noticias para ti. Una carta del maestro mayor de la Venerable Compañía de Carreteros y Carroceros…

—¿La qué?

—Es uno de los gremios de la ciudad. Parece sacado de los Diarios de Pepys,pero a pesar de ese nombre es bastante real.

—¿Y se dedican aún a fabricar carretas y carrozas?

—Creo que actualmente están más centrados en las obras de caridad. En ayudar a viudas y huérfanos, supongo, y en pagar los gastos de escolarización para aquellos que se lo merecen. Ese tipo de cosas. Se rumorea que su dotación financiera es enorme. Al parecer tienen más capital incluso que la reina, y su bodega es legendaria.

—Todo eso me parece estupendo, pero ¿qué tiene que ver conmigo?

—Ahora iba a decírtelo. Archibald Owens, el tipo que me escribió, quiere hablar contigo sobre un encargo. Un encargo importante, según sus propias palabras. Por lo que tengo entendido, vio tu obra el pasado verano en la R. A. y se quedó impresionado.

—¿Y estás seguro de que no se trata de un error? ¿Estás seguro de que fueron mis cuadros los que vio en la Royal Academy? ¿Mi obra?

—La tuya, sí. Lo llamé por teléfono para asegurarme. Creo que están celebrando su quingentésimo aniversario. O algo así.

—¿Te mencionó cuánto pagarían?

—No, pero deberías pedirles cien libras como mínimo. Si estás de acuerdo con presentarte, claro está.

—Como si estuviera yo para rechazar ese tipo de ofertas.

—Lo has hecho ya antes, ¿o acaso no recuerdas tu apasionado discurso sobre eso de que no permitirías nunca que tu visión se viera comprometida por las promesas vacías del éxito comercial? O algo por el estilo.

—Lo recuerdo, aunque me parece que cuando dije eso estaba borracho como una cuba. El caso es que… no sé si este mes voy a poder tener tantos escrúpulos. Sobre todo si estamos hablando de cien libras. ¿Cómo quedaste con esa gente?

—Ese hombre quiere conocerte. ¿Te va bien mañana a la una y media de la tarde?

—Sí. Sí, claro.

—Se lo haré saber, pues. Intenta dormir bien esta noche. Y compórtate como es debido.

—¿Cuándo no lo he hecho?

—Venga, Jamie. Ya sabes cómo funciona el tema. Encargos como este sirven para pagar las facturas, y se aceptan aunque tengas que taparte la nariz y los oídos. Si Rembrandt podía hacerlo, también puedes tú. Dime que lo entiendes.

Sabía que no iba a ser fácil. Lo había sabido siempre, y había hecho las paces con ello, casi, pero empezaba a agotarse. Los cuadros que había vendido a través de la galería de Hugh le aportaban lo suficiente como para mantenerse a flote y sobrevivir, pero tenía treinta y tres años, era más pobre que una rata y ya estaba cansado.

—Sí, Hugh —dijo—. Lo entiendo.

—Bien. Y ahora toma nota para que no se te olvide: Cartwrights’ Hall, Northumberland Avenue número ocho, mañana a la una y media. Y no llegues tarde.

—Wood Green no queda tan lejos. Está a solo una hora en autobús. Te llamo cuando haya acabado con… ¿cómo has dicho que se llamaba?

—Owens. Y sí, cuéntame cómo te ha ido. Buena suerte.

Un día después, unas horas más o menos, Jamie estaba sentado en la incómoda silla de una tenebrosa antesala de un edificio no muy antiguo, construido en piedra tiznada por el hollín, en Northumberland Avenue, cerca de Charing Cross. Había tenido que soportar ya la reacción de incredulidad de la secretaria del maestro, aunque eso no era ninguna novedad. Había ignorado sus miradas agrias y había volcado su atención en los horribles retratos de personajes importantes del gremio que había colgados en la pared opuesta. Era solo una suposición, claro. Porque dado el aspecto sonrosado y bien alimentado de los retratados, los cuadros bien podrían haber representado una colección de jamones cocidos.

—¿Señor Geddes? El maestro y los oficiales mayores lo recibirán ahora mismo. Por la puerta que queda a mi derecha, por favor.

La estancia a la que accedió fue una sorpresa. Era gigantesca, tan espaciosa como un salón de baile y envidiablemente luminosa, con ventanas altas orientadas al sur que empezaban a la altura de la cadera y se elevaban hasta el techo. A su izquierda había una mesa de despacho del tamaño de una gabarra y a su derecha, una mesa larga de lujosa madera pulida. En el extremo de esta se sentaban tres hombres, uno en la cabecera y los otros dos en el lado más próximo a las ventanas. En el más cercano a él, había una silla vacía.

A medida que Jamie fue avanzando, se dio cuenta de que los retratos de la sala de espera no mentían, puesto que el trío sentado a la mesa compartía las facciones porcinas de los hombres acostumbrados a una vida inalterable de comodidad y descanso. El hombre situado a la cabecera de la mesa se levantó para estrecharle la mano a Jamie.

—Soy Archibald Owens, maestro de la Venerable Compañía de Carreteros y Carroceros. Bienvenido a Cartwrights’s Hall, señor Geddes.

—Encantado de conocerle, señor.

—Permítame que le presente a dos de nuestros oficiales mayores, Philip Warbuton y Richard Mallory.

Los dos hombres hicieron un gesto de asentimiento, pero ninguno se ofreció a estrecharle la mano. Intercambiaron, en cambio, miradas de alarma sin molestarse por ocultar su reacción detrás de una fachada de buena educación.

Si Owens se dio cuenta de algo, no mostró signos de ello.

—Siéntese —dijo—. ¿Le apetece tomar algo? ¿Un té? ¿Una copa de jerez?

—No, gracias.

Jamie tomó asiento en la silla vacía y dejó su portafolio de presentación sobre la mesa. Contenía fotografías a color de sus cuadros de mayor tamaño así como el bloc de dibujo, los lápices y el carboncillo que siempre llevaba encima.

—Muy bien. Supongo que empezaré por decir que vi su cuadro en la muestra de verano del año pasado…

—¿Trafalgar Square? —dijo Jamie, terminando la frase.

—Sí. Eso es. Y me pareció increíblemente bueno.

—Gracias, señor. —Le sorprendió que alguien hubiera visto el cuadro que había expuesto allí, teniendo en cuenta que había sido relegado a una de las salas secundarias y estaba colgado entre retratos dolorosamente sinceros de debutantes de mejillas sonrosadas y homenajes poco originales a Constable y Turner—. ¿Y qué le gustó de él? —preguntó, incapaz de resistir la curiosidad.

—Eh, bueno…, el Día de la Victoria yo estaba fuera de la ciudad. Con unos amigos en el campo. Y supongo que su cuadro me hizo sentir como si hubiera estado allí celebrando la ocasión junto con medio Londres. Creo que me recordó cómo me sentí aquel día. Cómo nos sentimos todos.

—Gracias. Agradezco el cumplido.

Hugh había insistido en que presentara Trafalgar Square a la muestra de verano. Jamie había protestado, seguro de que sería rechazado, pero Hugh se había mostrado seguro de que su exhibición le aportaría cosas buenas; el cuadro había sido aceptado y ahora, meses después, lo había llevado hasta allí.

—¿Qué hizo usted durante la guerra? —preguntó uno de los otros hombres, y al hablar, el mentón le bamboleó por encima de un cuello de camisa excesivamente apretado.

—Serví en el cuerpo de ingenieros del ejército como desactivador de explosivos. En Londres para empezar, luego en el norte de África y después en Italia.

Jamie reprimió el deseo de preguntarle a aquel hombre, cuyo nombre ya había olvidado, cómo había pasado él la guerra. Dudaba de que se hubiera visto implicado en algo más peligroso que cortarse un dedo con un papel de vez en cuando.

—Tuvo usted una larga guerra —comentó Owens, con un gesto de aprobación.

—Así es, señor.

Era una forma anodina de describir los peores años de su vida. Unos quinientos días aproximadamente, aunque siempre había evitado contarlos de forma definitiva. En su mayoría habían sido días poco memorables; en su mayoría se habían desvanecido de su memoria. Pero los malos días, los marcados por paralizantes estallidos de terror entre el tedio de su larguísima guerra…, aquellos días se le habían quedado grabados en la médula de todos sus huesos.

—¿Y antes de eso? —preguntó el tercer hombre, que tenía un rostro insulso que solo hacía memorable un bigote manchado con nicotina enfilado en dirección norte hacia sus orificios nasales y que en dirección sur descendía más allá de su labio inferior.

—Estuve en Oxford —respondió Jamie—. Filosofía, Política y Economía, es decir, Ciencias Modernas.

—¿Facultad? —preguntó Mentón Bamboleante.

—Merton. Igual que mi padre y mi abuelo.

No es que aquello tuviera una gran importancia. No es que arrojara ningún tipo de luz sobre el carácter o los logros de Jamie. Pero hombres como Mentón Bamboleante y Bigote Repulsivo parecían creer que sí.

—Espléndido —dijo Owens—. Simplemente espléndido. Y ahora, si hemos acabado ya con las presentaciones, supongo que debería contarle por qué está aquí.

—Hugh Campion mencionó un encargo. Algo relacionado con el quingentésimo aniversario de la compañía.

—Exactamente, pero como además coincide con la coronación de Su Majestad la reina, tuve la idea de que pudiera combinar usted ambas cosas.

—No sé si lo entiendo muy bien…

Mentón y Bigote resoplaron, pero Jamie los ignoró. Al único de los presentes que tenía que impresionar era a Owens.

—Por supuesto, por supuesto… es probable que no lo sepa. Resulta que la procesión de la coronación pasará justo por delante de este edificio y quiero un cuadro de ese momento. Evidentemente, yo no soy un artista como usted, pero visualizo el instante con claridad. Nuestro edificio al fondo y la reina, en su carroza dorada, justo delante.

Como composición no era especialmente original, pero podía resultar llamativa.

—Entiendo. Aunque… ¿se refiere a este edificio? No debe de tener más de cincuenta o sesenta años de antigüedad.

—El edificio original quedó destruido durante el Blitz. Era una antigua construcción de madera, pero por suerte poco después encontramos este lugar a buen precio. Es bastante inusual mudarse tan lejos del centro, pero el gremio de fabricantes de armas acabó en Whitechapel y nadie ha montado nunca un escándalo por eso. O no lo ha montado hasta el momento. Llevamos casi diez años aquí, y, como nuestro aniversario coincide con el año de la coronación, he pensado que deberíamos conmemorar la ocasión con un cuadro. Un cuadro grande. Y lo pondremos aquí.

Owens señaló un bello paisaje colgado en la pared, detrás de la mesa de despacho. Sorprendido, Jamie reconoció la escena, que representaba un carro de heno cargado con campesinos exhaustos, aunque solo por la descripción y una fotografía bastante mala que aparecían en el catálogo razonado del artista.

—Pero si es un Gainsborough.

—Una cosa condenadamente tenebrosa. Le buscaremos otro lugar.

—No sé qué decir —dijo Jamie, en tono evasivo, consciente de que debía mostrar cierto grado de entusiasmo—. Aparte de darle las gracias, naturalmente. Es un honor.

—Estamos dispuestos a ofrecerle una suma considerable a modo de remuneración. Había pensado, tal vez, en… ¿doscientas guineas?

¿Doscientas? A Jamie se le hizo complicado mantener una expresión neutral y mucho más formular una respuesta digna.

—¿No le parece suficiente? —preguntó Owens, y su aire de afabilidad empezó a flaquear.

—Disculpe. Sí, sí, lo es. Más que suficiente. Es solo que…

Quería el encargo, lo deseaba con todas sus fuerzas, pero antes tenía que saber si la imagen que visualizaba mentalmente era siquiera posible.

—Antes tengo que verlo personalmente —dijo de golpe. Se levantó, echó su silla hacia atrás con un chirrido y sacó el bloc de dibujo y los lápices del portafolio—. Enseguida vuelvo.

Haciendo caso omiso a la descarga de murmullos que se desencadenó a sus espaldas, pasó por delante de la avinagrada secretaria, bajó por la escalera de mármol y cruzó la calle, esquivando automóviles y autobuses sin esperar a que el tráfico se detuviera. Solo entonces, solo cuando estuvo sano y salvo en la otra acera, se volvió para examinar la anodina fachada de Cartwrights’ Hall.

No estaba lo bastante lejos; la visión del edificio quedaba demasiado constreñida, demasiado limitada. Giró sobre sí mismo y vio una zona despejada, allí donde una segunda calle, mucho más estrecha, formaba ángulo con la avenida. Retrocedió hasta quedarse casi en la puerta de un pequeño hotel, abrió el bloc y buscó una página en blanco.

Capturó con rapidez la imagen, con líneas de carboncillo seguras y ágiles, mirando el reloj de vez en cuando. Unos cuantos detalles más, una última mirada, y hecho. En cuestión de segundos estaba de nuevo en el cavernoso salón de baile reconvertido en oficina. Y como sospechaba, los hombres que había dejado allí estaban enfrascados en una conversación agitada, aunque, en cuanto depositó el dibujo delante de ellos, se callaron.

—¿Es esto lo que tiene en mente? —preguntó—. No el boceto en sí…, piense que está hecho en apenas unos minutos. Me refiero a cómo está estructurada la composición. ¿Lo ve? El edificio ocupará la mayor parte del lienzo, como muestro aquí, y en primer plano estará la reina en su carroza, que, al no ser un objeto sólido (la carroza, me refiero), no bloqueará la visión de Cartwrights’ Hall.

—¿De modo que la reina aquí y nuestro edificio detrás de ella…?

—Sí. Piense en la carroza como un marco para un retrato de la reina. Y luego, ese retrato, a su vez, formará también parte de una visión más amplia del edificio. ¿Le encuentra el sentido? La cara de la reina estará vuelta hacia nosotros y estará saludando. —Al decir esto, Jamie imitó el sereno saludo con la mano que había visto en los noticiarios del cine—. Y usted, el espectador, se sentirá como si también estuviera allí. Como si volviera a ser el día de la coronación.

—Oh, sí —dijo el señor Owens—. Sí, por supuesto. Eso es exactamente lo que queremos.

Pero Mentón frunció el entrecejo.

—Habla de pintar a la reina, pero ¿ha hecho usted alguna vez un retrato?

—Los he hecho, aunque no han sido expuestos. Estoy seguro de que la reina de mi cuadro será tal y como ustedes esperan que sea. —Mientras hablaba, Jamie buscó otra hoja en blanco de su bloc y empezó a dibujar. Trazó rápidamente unas cuantas líneas, difuminó el carboncillo con el pulgar en un par de puntos y lo dio por terminado—. Tengan —dijo, empujando el dibujo por encima de la mesa—. ¿Les parece bien así?

La joven reina sonreía y miraba por encima del hombro izquierdo, sus ojos transmitían felicidad. No era más que una pequeña caricatura, pero había capturado con éxito el parecido.

Ahora solo tenía que esperar que Mentón o Bigotes, o quizá ambos, articularan alguna versión de la protesta que llevaba todo ese rato esperando.

—¿Estás seguro, Archibald? —preguntó Mentón.

—Lo estoy. Y desearía…

—Es un extranjero —dijo entre dientes Bigotes.

Por fin, ahí estaba.

—Cierto —reconoció Jamie—. Soy escocés. Pero también lo es la reina madre. O quizá lo he interpretado mal. Me refiero a que soy presbiteriano. ¿Significa eso un problema?

Los orificios nasales de aquel tipo, y el aceitoso escobón amarillo de pelo que tenían debajo, se agitaron con desagrado.

—Sabe muy bien a qué me refiero.

—Si lo que le preocupa es mi nacionalidad, nací y me crie en Edimburgo. Pero creo que todos sabemos que se refiere a mi etnia. —Jamie hizo una pausa, confiando en incrementar con ello la incomodidad de los hombres que consideraban adecuado cuestionar su existencia—. Mi madre es india de nacimiento. Conoció a mi padre cuando ambos estaban estudiando en Oxford. ¿Es eso lo que quería saber?

Solo Owens tuvo la valentía suficiente para mirar a Jamie a los ojos.

—Ignore, por favor, los conceptos antediluvianos de mis colegas. Deseo con ganas que acepte usted el encargo. Con ese fin he redactado un contrato. Está firmado y fechado, y he pedido asimismo que se emita un cheque con la primera mitad de la remuneración acordada.

Jamie repasó el contrato, satisfecho por una vez por los años que había consagrado a estudiar Derecho después de la guerra. No encontró nada preocupante, de modo que incorporó su firma, lo empujó por encima de la mesa y aceptó el cheque que le ofrecía Owens. Lo guardó en el portafolio, junto con el bloc de dibujo y los lápices, y se inclinó para estrecharle la mano.

—Gracias, señor. Le mantendré al corriente de mis avances.

Salió del edificio y, una vez en la acera, obligó a sus manos a dejar de temblar y se forzó también a recordarse que debía seguir respirando.

Doscientas guineas eran unos honorarios más que respetables. Algo en lo que pensar durante las largas y solitarias horas de dudas que precedían al amanecer. Había conseguido un encargo para una obra importante, pronto dispondría de dinero en el bolsillo y durante una larga temporada no tendría que pensar en qué sería de él al día siguiente. El dolor de cabeza se había esfumado, brillaba el sol y casi era capaz de recordar qué se sentía cuando uno era feliz.

Era un buen día.

Capítulo cuatro

Edie

Lunes, 26 de enero de 1953

Edie cerró la puerta de su despacho con el objetivo de evitar interrupciones, pero cuando el teléfono de recepción sonó unos minutos más tarde, su atención se desvió. Oyó que el señor Brooks hablaba, aunque su voz no era más que un murmullo confuso, y entonces el teléfono de su mesa empezó a sonar. Cruzó los dedos y confió en que la llamada fuera de un huésped que quería formalizar una reserva y no de un proveedor airado que preguntaba por el pago de una factura pendiente.

—Blue Lion, le habla la señorita Howard, buenas tardes.

—Señorita Howard, soy David Bamford. Estoy en Londres toda la semana y se me ha ocurrido que tal vez accedería a cenar conmigo esta noche. Había pensado en el Grill del Savoy. O quizá el Quaglino’s, si le apetece aventurarse más lejos.

Hacía ya un tiempo que no veía al señor Bamford, de manera que oír su voz fue una sorpresa agradable. Era compañero de profesión, un hostelero, aunque la cadena de establecimientos de su propiedad era mucho más rentable que el Blue Lion. Se había puesto en contacto con ella por primera vez en octubre, cuando le pidió consejo e información sobre los retos que planteaba la gestión de un establecimiento histórico.

Había ido a recogerla para ir a almorzar en un automóvil de unas proporciones que la habían dejado boquiabierta, conducido por un chófer impasible que le había abierto la puerta y se había limitado a asentir una vez informado de su destino. El oscuro interior olía a cuero y a colonia cara, también muy débilmente a humo de puro, y el motor ronroneaba como un tigre feliz.

La había llevado a almorzar a su club en Belgravia, ese tipo de lugar sobre el que solo había leído, con criados con librea y un salón para señoras donde las mujeres invitadas podían comer sin herir la delicada sensibilidad de los miembros más anticuados del club. Al principio se había sentido un poco fuera de lugar y más que intimidada por el tono acallado que empleaban los presentes y la atmósfera enrarecida del lugar, pero, después de una copa de un rosado delicioso y de una ración enorme de tierno rosbif y un pudin de Yorkshire ligero como una pluma, le había resultado mucho más fácil relajarse y disfrutar.

Cuando el señor Bamford le había preguntado entonces si le vendería el Blue Lion, ella no lo había entendido, al menos a la primera, puesto que el vino y la deliciosa comida la habían adormilado un poco.

—Perdone, ¿acaba de decir que desearía comprar el hotel?

—Eso es.

Hacía años que nadie mostraba interés por el hotel, desde antes de la guerra, como mínimo. Recordaba que, en la última ocasión, su padre había rechazado la oferta sin pensárselo dos veces y le había aconsejado a Edie seguir su ejemplo si alguna vez se le presentaba una oportunidad similar, por tentadora que fuese.

—¿Lo dice en serio? —había replicado Edie, pensando que tal vez lo había dicho en broma.

—Por supuesto. Deseo de verdad adquirir el hotel, señorita Howard, y estoy dispuesto a ser muy generoso.

—No sé qué decir. Aparte de no, naturalmente. El Blue Lion es propiedad de mi familia desde hace casi cuatrocientos años. Jamás podría venderlo.

—Entiendo su reticencia, pero estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo que nos encajara a los dos. La historia no se perdería, ni le cambiaría el nombre, ni siquiera retiraría los detalles de época que lo convierten en un lugar tan encantador.

—Da igual, le aseguro que no estoy interesada.

Edie había retirado hacia atrás la silla, dispuesta a marcharse, pero el señor Bamford le había cogido la mano antes de que pudiera levantarse.

—Quédese. No hemos acabado de comer y me gustaría conocerla.

—¿Para así convencerme de vender?

—No, señorita Howard. Solo porque la encuentro interesante y he disfrutado mucho con las historias que me ha contado sobre la vida del Blue Lion. No diré ni una palabra más sobre el tema de la compra. Se lo prometo.

Se había quedado y, cuando él la había dejado frente a la puerta del Blue Lion, y gracias una vez más a la ayuda de la excelente comida y bebida del club, a Edie ya se le había olvidado por completo la oferta de compra del hotel. Tanto que había accedido sin problemas a acompañarlo a cenar a principios de diciembre.

Una vez más, el señor Bamford le había preguntado si el hotel estaba en venta, y una vez más ella se había negado a venderlo. Se había mostrado de lo más educado, eso sí, pero la reiteración de la oferta le había molestado mucho. El señor Bamford le había dicho, ya en más de una ocasión, que deseaba conocerla, pero sospechaba —de hecho, estaba segura de ello— que su interés estaba impulsado única y exclusivamente por su determinación de adquirir el hotel.

Y así se lo había hecho saber en diciembre, después de aquella cena, cuando se desearon buenas noches en el vestíbulo del Blue Lion.