Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

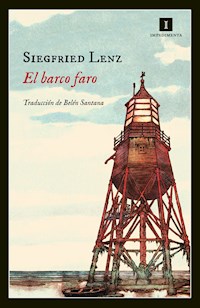

Siegfried Lenz es, junto con Heinrich Böll y Günter Grass, el más reconocido autor literario alemán de la segunda mitad del siglo XX. "El barco faro", la novella que encabeza este soberbio volumen de relatos, es una de sus obras más míticas, nunca hasta ahora traducida al castellano. Han pasado nueve años desde el final de la segunda guerra mundial. Los tripulantes de un barco faro antiminas, anclado en el mar Báltico, se preparan para afrontar su última guardia. Pero en esa última noche, su paz se interrumpe. Freytag, el capitán del barco, permite subir a tres hombres cuya embarcación se ha averiado, y con ellos, un cargamento ilegal de armas. Los tres delincuentes, encabezados por un siniestro doctor de nombre Caspary, toman como rehenes a los tripulantes del barco faro. La tensión es palpable, sobre todo cuando sale a relucir un episodio poco honorable de Freytag durante la guerra. Obra alegórica sobre el bien y el mal, sobre el deber y la culpa, sobre las deudas del pasado, El barco faro es una de las cumbres de la narrativa alemana de posguerra, y una de las obras maestras de un autor fundamental de la literatura europea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El barco faro

y otros relatos

Siegfried Lenz

Traducción del alemán a cargo de

Belén Santana

El barco faro

Estaban quietos, quietos y fondeados junto a los bancos de arena errantes. Desde hacía nueve años, desde la guerra, su barco estaba amarrado a la larga cadena del ancla, una colina rojo ardiente sobre la planicie apizarrada del mar, cubierta de conchas, poblada de algas; excepto los breves periodos que pasaba en el astillero permanecía allí, durante los veranos calurosos, cuando el Báltico estaba raso y deslumbrante y retenido, y todos los inviernos, cuando las olas impetuosas pasaban bajo el barco y los témpanos de hielo, al astillarse, arañaban todo el costado. Era un viejo barco faro en la reserva que habían vuelto a aparejar y botado después de la guerra, para advertir a los demás barcos de los bancos errantes y servir de orientación para sortear las minas.

Durante nueve años había colgado del mástil la bola negra que señalizaba la posición correcta, el haz intermitente de su luz giraba sobre la bahía alargada y la mar nocturna hasta alcanzar las islas, que se elevaban grises y planas sobre el horizonte, como la pala de un remo. Ahora los campos de minas se habían dragado, las aguas navegables se consideraban seguras, y dentro de quince días retirarían el viejo barco faro: era su última guardia.

La última guardia debía finalizar antes aún de las tormentas de invierno, que golpean el interior de la bahía con olas breves, impetuosas, socavan el acantilado limoso y dejan sobre la playa rasa una marca encostrada de algas, agujas de hielo y hierbas marinas aflechadas. Antes de que comiencen las tormentas, aquí, ante la bahía alargada, el Báltico está en calma; el oleaje es suave y cadencioso, el color del agua se vuelve endrino. Es buena época para la pesca: las espaldas atigradas de los bancos de caballas avanzan veloces a ras de superficie, el salmón enfila hacia la cucharilla y los bacalaos quedan atrapados en las mallas del arte de fondo, como si una escopeta los hubiese disparado. También entonces es el momento del cabotaje, de los motoveleros achatados, los majestuosos windjammer y las goletas de madera que, con la cubierta cargada de entibos o tablones cortados por última vez, bajan desde Finlandia y continúan hasta sus refugios de invierno. Antes de las tormentas, las aguas navegables que hay frente a la bahía alargada y entre las islas están repletas de ellos, y desde el barco faro ven pasar esa procesión pistoneante, oscilante, afanosa, hacia la seguridad oculta tras el horizonte; una vez desaparecida, llegan las gaviotas canas y los gaviones pesados, primero solos, luego en bandadas chillonas para revolear el barco faro, descansar sobre sus mástiles o bajar al agua, donde yace el reflejo rojizo del buque.

Cuando comenzó su última guardia, la mar estaba casi vacía de barcazas de madera oscilantes; solo alguna rezagada pasaba todavía a su lado, se quedaba enganchada en el horizonte, y desde el barco faro ya no veían más que los transbordadores blancos de trenes que, por las mañanas y por las tardes, desaparecían espumeantes tras las islas; los cargueros pesados y los pesqueros de borda ancha que pasaban junto a ellos, indiferentes.

Aquella mañana brumosa no se avistaba nada. El barco faro cabeceaba indolente, amarrado a la larga cadena del ancla; la corriente se acumulaba premiosa junto al casco y la mar mostraba un ligero resplandor verde, azufrado. Bajo el silbido vibrante de sus alas, una bandada de patos grises pasó junto al barco rasando el agua, en dirección a las islas. La cadena del ancla rozó el casco, crujió en los escobenes cuando el suave oleaje elevó el barco y se produjo un ruido, como si un escoplo sacara los clavos oxidados de una caja. El continuo oleaje golpeaba la popa. Un ancho rastro de espuma se extendía desde la bahía hacia el mar abierto, como una arteria blanquecina en la que flotaban encinas de mar, trozos de madera cubiertos de algas, hierbas, pedazos de corcho y una botella que danzaba arriba y abajo. Era la segunda mañana de su última guardia.

Cuando Freytag abrió la puerta del camarote, alzó la vista hacia la cofa del vigía. El hombre que la ocupaba no bajó los prismáticos; rotando lentamente, como si le hubiesen remachado los pies a cubierta, su tronco se giraba: solo giraba las caderas, sin mover los pies; Freytag supo que no pasaba nada y se adentró en la mañana brumosa. Era un hombre mayor, de cuello enjuto y rostro de piel tirante; sus ojos acuosos lagrimeaban sin cesar, como recordando un esfuerzo desesperado; aunque su cuerpo achaparrado estaba torcido, todavía delataba algo de la fuerza que un día albergó o aún albergaba. Sus dedos eran nudosos; su andar, estevado, como si de joven le hubiesen permitido cabalgar un tonel. Antes de convertirse en el capitán del barco faro, había mandado durante dieciséis años su propia nave en la línea irregular, bajando hacia el Levante; por entonces se acostumbró a andar con un cigarrillo en la boca, frío y a medio fumar, que dejaba junto al plato durante las comidas.

Apoyó la espalda contra la puerta del camarote; el cigarrillo se paseaba balanceándose entre las comisuras de los labios y él miró hacia las islas de enfrente, más allá del rastro de espuma que se extendía hacia el mar abierto, y luego hacia la boya de naufragio, junto a la que asomaban las perchas de un barco hundido en la guerra; y estando así, notó cómo se abría la puerta que tenía detrás; sin darse la vuelta se hizo a un lado, pues sabía que era el chico al que estaba esperando.

Freytag no había preguntado a nadie, no había solicitado ningún permiso; como capitán simplemente se había llevado al chico para que lo acompañara en la última guardia, fuera del hospital, donde Fred estaba ingresado por una intoxicación de mercurio. Freytag había visto a aquel muchacho pálido y espigado tendido en la cama, con mirada angustiosa y, tras hablar con el médico en el pasillo, había vuelto para decir a Fred:

—Mañana te vienes de guardia.

Y aunque el chico no quería regresar al barracón donde trabajaba soplando termómetros de vidrio, ni tampoco al barco de Freytag, ahora estaba a bordo y de guardia.

Fred dejó caer la puerta del camarote, que se cerró con un silbido, haciendo ventosa, y, de reojo, examinó al viejo con una mirada apremiante, hostil: jamás desde que tenía memoria había estado de manera distinta así de pie, junto a su padre; no lo hizo entonces, cuando le llegaba por el hombro, ni tampoco ahora que, desde arriba, veía el interior de su cuello suelto, donde nacía una franja de piel lisa, quemada, que se extendía por toda la espalda hasta la cintura.

Desde que supo lo ocurrido allá abajo, en el Levante —en la época en la que el viejo cubría la línea irregular y él todavía iba al colegio—, había terminado con él, sin que jamás hubiesen hablado de ello ni él hubiera tenido necesidad de hacerlo.

Estaban de pie, uno junto a otro, en silencio; se conocían demasiado bien como para que uno esperase algo del otro y, sin palabras, asintiendo parcamente con la cabeza, Freytag ordenó al chico que lo siguiera.

Uno tras otro escalaron la torre amarilla de la linterna y observaron el reflejo distorsionado de sus rostros sobre el vidrio duro, redondeado; miraron más allá del mar y bajaron la vista hacia la cubierta del barco, cuyos balances les parecieron más intensos allí arriba que abajo, y Fred observó cómo la pesada cadena colgante se sumergía en el agua, salpicando cada vez que el oleaje crecía. También vio al hombre que estaba de pie, en proa, junto a una graja de brillo negro, y oyó al viejo decir:

—Ese es Gombert. Todavía no se ha rendido: para Navidad quiere haber enseñado a hablar a la graja, y para Pascua se supone que recitará un salmo.

Fred no respondió; observó con indiferencia al hombre de proa, que hablaba entusiasmado al ave mientras esta permanecía encogida en cubierta con las alas recortadas, que colgaban inertes.

—Se llama Edith —dijo Freytag—. Edith von Laboe.

Después bajó, Fred tras él, y en silencio se dirigieron hacia el cuarto de la radio, donde encontraron ante el aparato a Philippi, un hombre pequeño y esmirriado que llevaba un jersey descolorido y los auriculares puestos; con una mano sujetaba un lápiz y con la otra se liaba un cigarrillo sobre la mesa.

—Está retransmitiendo la intensidad de la corriente —dijo Freytag—, la altura de la ola y los datos meteorológicos.

Philippi no se volvió, aunque vio sus sombras proyectadas en la pared y sobre la mesa, cubierta de hebras de tabaco; no se inquietó por el altavoz, del que salió un chasquido, un crujido seco, como de langostas que recorren un tejado de chapa; siguió tranquilamente sentado en aquel cuartucho suyo sin ventanas y, al cabo de un rato, dijo:

—Esto ya está ventilado.

Volvió a colocarse los auriculares.

—Este es el cuarto de la radio —dijo Freytag—, así que ya lo has visto también.

Apartó al chico de la entrada empujándolo con el hombro, cerró la puerta corredera, miró a su alrededor y pensó qué le faltaba por ver a Fred desde que estaba a bordo. Miró su barco y, por primera vez, le pareció viejo y maldito: un barco que no era libre y no viajaba a otras costas, sino que estaba preso, atado a una cadena, sujeto por la enorme ancla, profundamente clavada en el fondo arenoso, y Freytag no dio con nada que poder mostrar al muchacho. Indeciso, se encogió de hombros. Miró su barco como un hombre mira el campo raso. Sacó un pañuelo, se lo enrolló alrededor de una mano y volvió a meterse la mano enrollada en el bolsillo; por un instante aguzó el oído hacia el chico, que se había quedado quieto tras él, a un lado; no oyó nada, cerró la mano enrollada formando un puño y notó cómo la tela se tensaba sobre las falanges nudosas. Su mirada fue a parar al vigía, que había bajado los prismáticos y estaba apoyado contra la pizarra, en la que esa mañana aún no había nada escrito, e hizo una señal a Fred para que lo siguiera. Sus pasos tintinearon sobre los peldaños de hierro, que estaban oxidados, abollados y deteriorados; el relieve que debía ofrecer sujeción a las suelas estaba desgastado y apenas era reconocible. Uno tras otro subieron, Freytag delante, y el vigía siguió apoyado en la pizarra, observando cómo sus cabezas aparecían por cubierta y cómo sus hombros asomaban y sus cuerpos, hasta que finalmente se apoyaron en la barandilla y aterrizaron junto a él.

Fred nunca había visto a Zumpe; solo sabía que el hombre al que encontró en la cofa del vigía viajó durante la guerra en un buque que transportaba mineral y fue torpedeado, por lo cual pasó noventa horas a la deriva en un bote salvavidas destrozado y todos lo dieron por muerto; Freytag se lo había contado, y también le había dicho que, por aquel entonces, la mujer de Zumpe encargó una esquela que al propio Zumpe, cuando hubo regresado y la leyó, le pareció tan indecente que abandonó a su esposa. Ahora siempre llevaba consigo su propia esquela, guardada en una cartera arrugada, y la iba enseñando con una sonrisa irónica: un trozo de papel amarillento, reblandecido y sucio de tantos pulgares e índices.

Durante el trayecto, cuando el viejo le había hablado de los hombres que conocería en el barco, Fred había oído el nombre de Zumpe por primera vez; ahora estaban frente a frente: se dieron la mano y Fred notó los dedos de aquel hombre entre los suyos, pétreos, como en garra. Las extremidades demasiado cortas, el cuello demasiado corto y la cabeza pesada daban a Zumpe un aire de enano; tenía profundas arrugas en la nuca; el rostro, protuberante.

—Dale los prismáticos —dijo Freytag.

Zumpe se sacó la fina correa de cuero por la cabeza y entregó los prismáticos a Fred, que los cogió sin prisa, dándoles la vuelta.

—Mira —dijo Freytag—, allí están las islas.

Los hombres intercambiaron una mirada, el chico se llevó los pesados prismáticos a los ojos y, dentro de dos círculos nítidos, recortados, vio la costa de las islas y el dique color arena que había entre ellas y, tras él, de un blanco salino, deslizándose tranquilamente, reconoció una vela que parecía moverse por encima del dique, sin pertenecer a ningún barco. Fred acercó los dos tubos unidos por la bisagra de acero de forma que las lentes, redondas cual monedas, fueron encajando hasta solaparse por completo; entonces miró más allá de las islas, giró las caderas, vio cómo la boya de naufragio y las perchas del barco hundido cruzaban el círculo nítido y lo abandonaban mientras él seguía girando con los prismáticos, frente al mar abierto. El rastro de espuma se extendía atravesando el círculo, una gaviota en descenso golpeó el agua con las alas encogidas, y ante el horizonte brumoso distinguió las crestas destellantes de las olas. Entonces se detuvo, interrumpiendo de pronto el movimiento circular, como si hubiese encontrado alguna resistencia, y los hombres vieron cómo bajaba los prismáticos, volvía a subirlos enseguida y empezaba a girar rápidamente la rueda dentada; se acercaron a él y miraron en la dirección que Fred buscaba. No vieron nada.

—¿Qué ocurre? —preguntó Freytag.

—Yo no he visto nada —dijo Zumpe.

—Una lancha —dijo Fred—, es una motora. Creo que va a la deriva.

Distinguió claramente una motora gris que marchaba a contracorriente y al garete, elevada por el oleaje; también en el círculo nítido, recortado, pudo ver que la embarcación estaba ocupada, y a uno de los tripulantes con las piernas abiertas, subido a la cubierta de madera del motor, moviendo algo de un lado a otro.

—Sí —confirmó Fred—, es una motora a la deriva y hay hombres en ella.

Zumpe le quitó los prismáticos de las manos; el labio superior se le encogió, descubriendo unos poderosos incisivos cuando se llevó los prismáticos a los ojos, miró a través de ellos durante unos segundos y, sin mediar palabra, se los pasó a Freytag; también este miró solo unos segundos, luego devolvió los prismáticos al chico y dijo:

—Hay que largar el bote.

—Está recién pintado —replicó Zumpe.

—Entonces largaremos el bote recién pintado —dijo Freytag.

—Pero la pintura aún no está del todo seca.

—Eso se lo puedes advertir —dijo Freytag—, pero lo primero es rescatarlos. Igual hasta les da lo mismo qué bote los rescate.

—¿Yo solo?

—Llévate a Gombert, él te ayudará. Por mí como si preguntas a la graja, a lo mejor Edith también quiere acompañarte.

Zumpe se dirigió a la escalera; sus movimientos denotaban cierto esfuerzo, algo esquinado y brusco; mientras bajaba, Fred observaba la motora, que navegaba a contracorriente.

—Van al garete en mitad de la corriente —dijo Frey- tag—, les está arrastrando con fuerza desde la bahía hacia fuera, están justo en medio.

El chico permaneció en silencio y Freytag continuó:

—A veces, en verano, cuando pasan los veleros, puedes ver la fuerza que tiene: cuando sopla algo de viento, incluso con una ligera brisa, la corriente es más fuerte aún y desvía a los barcos.

—Nos están haciendo señas —dijo Fred, sin dejar de mirar por los prismáticos.

—Los rescataremos —respondió Freytag—, no sería la primera vez.

—Yo también debería ir —propuso Fred.

—Es mejor que te quedes.

Abajo, junto a los pescantes plegables, aparecieron entonces Zumpe y Gombert; descalzaron el bote con gran esfuerzo, lo giraron y lo arriaron con una manivela. El bote ya solo estaba sujeto por la boza delantera y golpeaba el costado del barco faro. Mientras Gombert bajaba al bote por la escala de gato y cogía la caña del timón, Zumpe encendió el motor, soltó la boza y se agachó sobre el entablado, de modo que solo su cabeza asomó por el canto de la borda; zarparon traqueteando y describieron una pequeña curva al girar, con su estela efervescente hacia la motora a la deriva.

Fred vio por los prismáticos cómo cabalgaban las olas y luego recorrían el rastro de espuma que la lancha hendió momentáneamente; vio cómo la franja blanquecina se cerraba tras ellos y cómo la lancha se volvía más plana y más corta, hasta acabar tan plana como un tablón de cubierta, sobre el que solo se alzaba la espalda robusta de Gombert. Mantuvieron el rumbo hacia la motora y, una vez alcanzada, Fred vio cómo la rodeaban lentamente, luego se dirigieron hacia ella y la abarloaron; tres veces vio una silueta alzarse y encogerse, y dijo a Freytag:

—Son tres; están pasando al bote. Me pregunto quiénes serán…

—Pronto lo sabremos —respondió Freytag—. Y te darán las gracias a ti, porque los has visto tú. A lo mejor querían cruzar hasta la isla y han tenido mala suerte.

Fred se volvió rápidamente hacia él y lo vio de pie, con el cigarrillo frío entre los labios, las manos en los bolsillos.

—¿Quieres los prismáticos? —preguntó.

—No —contestó Freytag—; los has visto tú, así que ahora debes estar presente cuando lleguen. Quédatelos.

El chico volvió a llevarse los prismáticos a los ojos; notó cómo el viejo se le acercaba un paso más y lo observaba con detenimiento desde un lado; percibió la urgencia que tenía el viejo de hablar con él, lo oyó inhalar fuertemente y luego decir en voz baja:

—Esto es muy bueno para ti, Fred, debí hacerlo antes, hace tiempo que debería haberte sacado de guardia, porque en ningún otro lugar encontrarás un aire como este. No hay nada mejor para tus pulmones, Fred. Cuando volvamos lo notarás.

El chico no dijo nada. Fuera los botes se abatían, él pensó que abandonarían la motora, pero entonces esta giró lentamente hasta la línea de fila, y Fred supo que la habían amarrado y la traían de vuelta.

—Debería haberte traído en verano —dijo Frey- tag—, entonces la brisa es más suave aún, hace mucho sol y la vista es buena.

Fred descubrió que la motora gris que remolcaban y traían de vuelta era mayor que su bote, ahora con cinco ocupantes; parecía la lancha salvavidas de un gran barco de pasajeros, con delgadas guirnaldas en los costados y una defensa de proa ajada por el sol.

—¿Pero estás oyendo lo que digo? —preguntó Frey- tag.

—Sí —contestó Fred—, me he enterado de todo.

Entonces pudo reconocer a Gombert junto a la caña del timón, a Zumpe en proa y a los tres hombres agachados entre ambos; sin bajar los prismáticos ni girarse hacia el viejo, preguntó:

—¿Qué vamos a hacer con ellos?

—Ya se verá —contestó Freytag—. Los mandaremos a tierra lo antes posible. No tenemos hotel a bordo. A más tardar se irán con el barco de abastecimiento. No pueden quedarse aquí toda la guardia.

Los botes iban acercándose, el cabo de remolque tirante se veía con claridad, los rostros se volvieron más nítidos, y entonces también Rethorn asomó entre los pescantes, y Sóltov, el maquinista. Rethorn llevaba una chaqueta planchada color caqui, pantalones también planchados y una corbata marrón; era timonel, y a bordo del barco faro nunca lo habían visto de otra guisa que no fuese planchado y almidonado. Finalmente, cuando los botes estuvieron al alcance de la voz también salió Trittel, el cocinero, un hombre flaco que parecía sufrir del estómago y mantenía las manos delgadas y juntas bajo un delantal salpicado de harina. Todos estaban entre los pescantes, aguardando la llegada de los botes, que enfilaron la popa del barco faro, describieron una breve curva al girar y los abarloaron. Los cabos restallaron al caer; amarraron los botes; Freytag y el chico bajaron entonces por la escalera y acudieron a los pescantes, donde, a excepción de Philippi, que seguía en su cuarto de la radio, se había congregado toda la tripulación.

Fred se apoyó en la manivela y miró los cabos de la escala que, alcanzados por una corriente de aire, crujieron como cuero nuevo bajo el peso del primer hombre que subió a bordo desde el bote.

El primero fue el Doctor Caspary: un anillo de sello tosco lo precedía, asentado en el dedo corazón de la mano velluda que asomó por la borda en primer lugar, sujetó fuertemente el cabo, tiró de él y se puso blanca a la altura de los nudillos debido al esfuerzo, hasta que la otra mano también se agarró y apareció su rostro, un rostro sonriente bajo unas cejas pobladas, sin afeitar, cubierto por unas gafas de sol salpicadas de agua. Rethorn lo ayudó a subir y el Doctor Caspary miró a su alrededor sonriendo, luego se dirigió a cada uno de los hombres y se presentó a cada uno sin dejar de sonreír. Después se acercó a la escala y, junto con Rethorn, ayudó a subir al resto: un gigante de labio leporino y azulado, con una camisa sin cuello y una expresión de ternura bobalicona; tras él ayudaron a un joven de pelo largo que, al contacto con Rethorn, se estremeció asqueado, se apartó y se alisó la manga de la chaqueta.

No se presentaron, pero al Doctor Caspary parecían gustarle las presentaciones porque, señalando al gigante con un pulgar, dijo:

—El señor Kuhl, Eugen Kuhl.

Eugen asintió enérgicamente; con el otro pulgar señaló al tipo de pelo largo y dijo:

—Edgar Kuhl. Los señores son hermanos.

Edgar escrutó al Doctor Caspary con una mirada llena de rechazo y desprecio; no dio la mano a ninguno, no miró a ningún hombre a la cara; solo cuando Freytag les instó a que lo siguieran a la camareta, Edgar volvió la cabeza a la velocidad del rayo, como queriendo asegurarse de que nadie lo seguía.

Freytag los condujo a la camareta: era un cuarto revestido de madera, con las paredes cubiertas de gallardetes, grabados marítimos y retratos algo oscurecidos de capitanes largamente olvidados; en silencio sacó de la alacena unas copas y media botella de coñac, las puso encima de la mesa y, con un gesto, los invitó a sentarse en las sillas de brazos atornilladas. El gigante de labio leporino se llevó la copa de aguardiente vacía a la altura de los ojos; apuntando a Freytag con el tallo miró esforzadamente a través del cristal, suspiró y una leve sonrisa idiota asomó en su rostro.

—Una gallina —dijo—, eres igualito a una enorme gallina.

Tendió la copa hacia Freytag y este la llenó. Todos se sentaron alrededor de la mesa, solo Edgar permaneció de pie, en la puerta, apoyado y con las piernas cruzadas, en una actitud de alerta desinteresada. Tenía en la mano una navaja con la hoja abierta y empezó a hurgarse las uñas mientras observaba a los hombres sentados a la mesa.

—¿Ocurre algo? —preguntó Freytag—. ¿No quiere una copa?

—Nunca bebe —respondió el Doctor Caspary—. Desde que lo conozco no ha probado ni gota…, y tampoco deja que lo caten a él. Yo creo que Eddie ha hecho algún voto, pero nosotros no tenemos obligaciones, así que con este trago quiero agradecerle que nos haya echado un cable.

—Os ha visto él —dijo Freytag—, el chico.

—¿Es su hijo? —preguntó el Doctor Caspary.

—Sí, él os ha visto primero.

—Jamás lo olvidaré —prometió el Doctor Caspary. Luego brindó con Fred, Freytag y Rethorn, hizo un gesto de asentimiento hacia el gigante y todos bebieron.

El clic de la manivela resonó en el exterior, junto a los pescantes, donde recogían el bote, se oyeron voces y reprimendas; Eddie se apartó receloso de la puerta y se dirigió al ojo de buey, miró hacia fuera por un instante y regresó a su sitio.

—No ha sido ninguna proeza —dijo Freytag—. Estas cosas siempre pueden ocurrir, la corriente es muy fuerte ahí fuera.

—Íbamos a la deriva desde el amanecer —contó el Doctor Caspary—, por suerte la mar estaba en calma, ¿verdad, Eddie?

De nuevo fue alcanzado por una mirada fugaz de rechazo y desprecio que él, sin embargo, pareció no percibir; seguía con las gafas de sol puestas, salpicadas ahora de pequeñas manchas opacas —el último rastro de salitre—, y su rostro aún mostraba la sonrisa que le había precedido al subir a bordo.

—No —insistió Freytag—, no ha sido ninguna proeza. Solo un accidente para poder practicar.

—Muy bien —dijo el Doctor Caspary—, eso ha sido: un naufragio de prueba. Espero que el rescate no haya sido también de prueba…

—Avisaremos a un barco —anunció Freytag— para que los lleve a puerto; a Kiel, Flensburgo o a las islas de enfrente. En el peor de los casos nos quedaría el barco de abastecimiento.

—Vendrá dentro de cuatro días —apuntó Rethorn.

—Cuatro días entonces —concluyó Freytag— si no encontramos antes otra posibilidad.

Rellenó las copas, como resignado a que aquellos hombres pasaran cuatro días a bordo y dispuesto a brindar por un hecho consumado; pero el Doctor Caspary dijo:

—No queremos causarles molestias. No vamos a quedarnos aquí cuatro días y tampoco hace falta que avisen a ningún barco. Si mal no recuerdo, tenemos nuestra propia lancha. Lo único que no funciona es el radiador. Si se puede reparar aquí, nos marcharemos.

—Si avisamos a un barco —explicó Freytag—, a un pesquero por ejemplo que los pueda recoger, mañana ya estarían en tierra.

—Eso no nos interesa —dijo el Doctor Caspary—. ¿Te interesa a ti, Eddie?

Eddie negó con un movimiento de navaja.

—¿Y a ti, Eugen?

El gigante miró al Doctor Caspary con ternura, sacudiendo la cabeza, y, en un tono como si su boca hendida cortase cada palabra en dos, dijo:

—No me interesa.

—Entonces está decidido —dijo el Doctor Caspary—, no avisarán a ningún barco; basta con que nos ayuden a reparar la motora.

—¿Van ustedes muy lejos? —preguntó Freytag.

—A Faaborg —respondió el Doctor Caspary—, tenemos que cruzar las islas. Allí nos esperan.

Giró la mano del sello tosco por encima de la mesa, lo observó con la cabeza inclinada y, al cabo de un instante, comenzó a avahar el anillo y a frotárselo contra la cintura, escrutándolo minuciosamente de vez en cuando, con la mano extendida sobre la mesa. El gigante de labio leporino lo observaba enternecido, y también Freytag, Rethorn y Fred contemplaban cómo el Doctor Caspary sacaba brillo al sello, asentado cual reluciente protuberancia sobre su mano velluda.

Fuera sonó un ruido, similar a un martillazo sobre madera, el bote encajó de golpe en los calzos, la manivela volvió girando sola a su posición inicial y en cubierta tintinearon los tensores de los cabos que lanzaban por encima del bote.

—¿Podrán ustedes ayudarnos? —preguntó el Doctor Caspary.

—Nuestro maquinista está ya en la lancha —dijo Rethorn.

—¿Sóltov? —preguntó Freytag.

—Lo mandé a mirar —respondió el timonel—, Zumpe le está ayudando.

—Eh, tú, ponme otro aguardiente —ordenó el gigante a Freytag—, pero solo uno pequeño, no más de lo que cabe en estas copitas vuestras.

El Doctor Caspary hizo a Freytag un gesto con la mano, rechazando disimuladamente la idea, y dijo:

—Yo que tú no bebería más, Eugen. Esto no es de primera, y todo lo que no sea de primera no lo deberíamos tomar. Hace que se te aflojen los dientes, Eugen.

El gigante lo observó desconcertado, después lanzó a Freytag una mirada de indignación y ocultó la copa bajo su pesada mano.

—Eso es, Eugen —aprobó el Doctor Caspary—, así está bien.

El gigante alejó de sí la copa de aguardiente y se secó el sudor de la frente con la manga; luego se levantó, se quitó la chaqueta, corta y arrugada, la colgó encima del respaldo y volvió a sentarse.

—Eso es —dijo el Doctor Caspary con suavidad—, eso es, Eugen.

Entonces alzó la cabeza, pues Eddie se apartó súbitamente de la puerta y se apostó medio agachado bajo el ojo de buey, como si aguardara un peligro, dirigiendo la mirada y la navaja hacia la puerta barnizada que entonces se entreabrió despacio, basculando, como si no la hubiese empujado una mano sino el viento, hasta que, de pronto, asomó el rostro protuberante de Zumpe, quien, desde la rendija de la puerta se aproximó hacia la mesa donde estaban los hombres. Freytag se levantó sin querer.

—¿Ocurre algo? —preguntó el Doctor Caspary.

—El capitán debe ir al cuarto de la radio —dijo Zumpe.

—Me lo temía —respondió Freytag.

No sin esfuerzo el capitán se levantó y se dirigió a la puerta cuando una mano lo tironeó de la manga; el Doctor Caspary lo retuvo sonriente y dijo:

—Solo para que no se le olvide: no nos interesa que avisen a ningún barco. Ya han oído nuestra decisión. En cuanto la lancha esté arreglada nos iremos.

—Entendido —dijo Freytag.

—Muy bien —respondió el Doctor Caspary—. No sucede tan a menudo que dos se entiendan así de rápido.

Zumpe esperó fuera hasta que Freytag se acercó y cerró la puerta de la camareta. En silencio lo precedió hasta el cuarto de la radio, que estaba vacío; los aparatos, apagados.

—¿Dónde está Philippi? —preguntó Freytag.

Zumpe asintió mirando hacia la escala de gato donde habían amarrado la lancha de aquellos hombres, que estaban reparando, y desde donde les llegó una conversación mutilada. Aguzó el oído por un instante, arrastró a Freytag hacia el interior del cuarto y cerró con llave. Permanecieron inmóviles en la oscuridad, estaban muy juntos y no oían más que su propio aliento; luego se oyó el chasquido del interruptor eléctrico y la luz se encendió. Zumpe se agachó, abrió un armario abatible, escuchó atentamente, sacó un envoltorio tirando de él, volvió a escuchar atentamente, levantó el paquete y lo puso sobre la mesa: era un bulto alargado, envuelto en loneta y bien atado con finas correas de cuero. Sin mediar palabra, Zumpe comenzó a soltar las correas, desplegó la loneta y se topó con un papel mate, impregnado en aceite, que también desplegó —rápido, con movimientos hábiles, como si ya lo hubiese hecho alguna vez—; su mano desapareció bajo una segunda capa de papel crujiente, fue palpando, se detuvo, empezó a tirar lenta, bruscamente, y sacó una pistola ametralladora que agarró por el cañón. Este despedía un brillo azulado bajo la luz eléctrica.

Zumpe dejó la pistola sobre la mesa, su mano volvió a palpar bajo el papel impregnado de aceite.

—Esto no es todo —dijo—, ahora viene lo mejor, cosa fina.

Sacó una escopeta de cañón recortado y la puso también sobre la mesa. La escopeta tenía la culata labrada, chapada en plata; Zumpe la acarició con sus dedos cortos y dijo:

—Qué fría está, qué sensación…

—¿De dónde habéis sacado eso? —preguntó Freytag.

—Lo encontré en la lancha —respondió Zumpe—. Lo habían escondido bajo el entablado y estuve encima durante todo el trayecto.

—Devuélvelo a su sitio —ordenó Freytag.

—¿Todo?

—Devuélvelo a su sitio. Lo que lleven a bordo no nos incumbe.

—No deberíamos soltarlos —dijo Zumpe.

—Los largaremos lo antes posible —respondió Frey- tag—. No nos importa de dónde vienen ni a dónde van.

—Pero están armados —replicó Zumpe—, lo vi cuando subieron al barco.

—Lo sé —dijo Freytag—, también yo lo he visto.

—Deberíamos retenerlos hasta que llegue el barco de abastecimiento, y cuando ya no estén a bordo, Philippi debería hablar con la policía del puerto.

—Quiero tranquilidad en la última guardia —advirtió Freytag.

—Podemos avisar a un barco —propuso Zumpe.

—Eso no les interesa.

—Nosotros somos siete y ellos tres —dijo Zumpe.

—Te has olvidado de contar las pistolas.

—Y esto —añadió Zumpe, acariciando la caja de la escopeta.

—Eso no cambia nada —dijo Freytag—, llevan la munición en los bolsillos, así que devuélvelo a su sitio… todo.

Zumpe permaneció de pie, dubitativo, miró desconcertado a Freytag —el cigarrillo frío se balanceaba entre sus labios—, luego se giró y volvió a envolverlo todo, atándolo con las finas correas de cuero.

—¿Qué pasa con la lancha? —preguntó Freytag—. ¿Podéis arreglar el radiador?

—No es el radiador —contestó Zumpe—. El eje se ha ido al carajo. Sóltov lo ha desmontado y está volviendo a montarlo porque no hay nada que hacer.

—¿Nada?

—Nada —dijo Zumpe.

—¿Y por qué no me lo has dicho desde el principio?

—No me lo has preguntado.

—Eso lo cambia todo —dijo Freytag—. Ahora devuelve todo eso a la lancha y di a Sóltov que siga trabajando o haciendo al menos como que trabaja.

—¿Y ahora qué toca? —preguntó Zumpe.

—Comer.

Muy cerca del barco faro pasó un pesquero, blanco grisáceo, con murmullo de mar de proa; el duro traqueteo del motor resonaba sobre la mar, y el mástil se paseó frente a los ojos de buey de la camareta como una aguja blanca. El gigante de labio leporino fue el único que siguió comiendo, sin prestar atención al pesquero; amontonaba con avidez fideos de arroz en el plato, pinchaba con el tenedor los trozos de beicon crujiente que había en el fondo de la fuente de aluminio; pescaba los fideos que colgaban desde abajo, girando la cabeza y elevando el rostro hacia el techo, y mientras comía estaba tan contento.

Freytag, Rethorn y el chico observaban el mástil del pesquero que avanzaba firmemente a su lado. El Doctor Caspary solo alzó la cabeza una vez, luego miró a Eugen sonriendo y sacó brillo al sello tosco, frotándoselo contra la cintura.

Desde que Eddie había salido de la camareta no habían intercambiado una sola palabra; estaban allí sentados, como esperando una noticia, y en sus cuerpos notaban cómo el barco subía y bajaba suavemente, mecido por el oleaje. Eddie había salido antes de comer; podían verlo de pie, junto a la escala de gato, apoyado con desgana en los obenques, hurgándose las uñas con la navaja.

El cielo se había vuelto más claro, un rastro rojizo y sucio se extendía sobre él, y ahí fuera el agua se rizaba por las ráfagas de viento. Las islas emergieron planas y nítidas, el reflejo del barco faro sobre la mar adquirió un contorno más preciso, las olas que pasaban golpeaban la popa salpicando y volvían a elevarse. La boya de naufragio que estaba junto a las perchas del barco hundido flotaba a contracorriente, oscilaba y cabeceaba mientras el agua entrante tiraba del anclaje.

El gigante tragó, suspiró y deslizó el plato vacío hacia Freytag; contrajo el rostro y se limpió la boca hendida con el dorso de la mano.

—¿Qué tal? —preguntó el Doctor Caspary suavemente.

—Podría haber sido mejor —respondió Eugen—, la manteca estaba fría y los fideos sabían a gusano.

—Es un lujo de comida a bordo —dijo el Doctor Caspary.

—Aquí se deja comer —contestó Eugen.

El traqueteo del pesquero cesó y el Doctor Caspary miró a Freytag con recelo; de pronto se levantó y se acercó a un ojo de buey sin perder de vista al capitán, pero antes de que mirase hacia el pesquero, el traqueteo volvió a empezar. El Doctor Caspary sonrió y regresó a su silla.

—Ya pensaba que tenía usted visita —explicó y, al ver que Freytag callaba, prosiguió—. Nada que decir por nuestra parte. ¿O tienes tú algo que decir, Eugen?

—No —respondió el gigante—, nada.

Eugen negó un buen rato con la cabeza, mirando fijamente los fideos fríos que quedaban en la fuente de aluminio, como si los estuviese contando.

—¿Son sus antecesores? —preguntó el Doctor Caspary, señalando los retratos algo oscurecidos de los capitanes, que cubrían una de las paredes de la camareta.

—Así es —respondió Freytag—, esos son.

—Parecen tristes, muy tristes: todos tienen una mirada melancólica, y sus labios…, hay un rastro de amargura en ellos. ¿Se ha fijado? ¿Por qué será?

—Tal vez recibieron pocas visitas —contestó Frey- tag—, o poca bebida.

—Usted es el primero que tiene otro aspecto.

—En ese sentido no me puedo quejar.

—Estupendo —dijo el Doctor Caspary—. Siento el máximo respeto por las personas que están satisfechas, aunque no sepa qué pensar de ello.

—Ha comido muy pocos fideos —dijo Eugen, censurando a Freytag con la mirada—. Demasiado pocos.

—Enseguida me he dado cuenta de lo tristes que miran sus antecesores desde la pared —dijo el Doctor Caspary—. Todos parecen insatisfechos. ¿Tendrá que ver con este barco?

—El barco es viejo, pero seguro —respondió Frey- tag—. Lleva más tormentas a sus espaldas que cualquier otro barco que yo conozca.

—Pero está anclado —objetó el Doctor Caspary—, amarrado aquí, al fondo, sin posibilidad de soltarse, y aquí sigue en verano e invierno, mientras los demás pasan a su lado. Un barco debe navegar entre los puertos, debe ir y volver, tener algo que contar. Con un barco hay que llegar a lo desconocido. Este se construyó directamente para estar encadenado, se puso en quilla para tener un prisionero de confianza, sin acceso a ningún puerto.

—Como los de la perpetua —apostilló el gigante.

—Los demás por ahí, navegando, y usted, atado a la cadena —prosiguió el Doctor Caspary—, tal vez por eso sus antecesores tengan unas caras tan tristes: esto es una cárcel bajo el mismo horizonte, frente a la misma costa.

—Los prisioneros también tienen poder —replicó Freytag—. Los amos dependen mucho más de sus cautivos que los cautivos de sus amos: si no estuviéramos aquí, tendría usted un cementerio de naves bien surtido, y por toda la bahía asomarían las perchas de barcos naufragados, como los clavos de la cama de un faquir. Toda la bahía estaría repleta de barcos hundidos y allí fuera, donde estaban los campos de minas, yacerían unos junto a otros, hasta unos encima de otros. Los demás solo pueden navegar porque nosotros estamos anclados y pueden fiarse de nuestra señalización. Allí donde haya un barco faro, siempre ocurrirá algo. Ellos lo saben, y se ponen en guardia en cuanto nos ven.

—Pero los demás son libres —objetó el Doctor Caspary.

—Los demás dependen de nosotros —dijo Freytag—. Están en nuestras manos y, si queremos, podemos dirigirlos hacia los bancos de arena, los campos de minas o hacia una ruta determinada que al día siguiente los dejaría para el desguace. Así de simple —afirmó Freytag—, no hay más.

Fred y Rethorn intercambiaron una mirada; iban a levantarse a la vez cuando el gigante extendió el índice hacia ellos y, mirándolos con desprecio, dijo:

—¿Y vosotros? ¿Por qué estáis tan callados? No habéis dicho nada y ya os queréis ir.

Un grito resonó en cubierta; después, un restallido, como si sacudieran una red mojada; Freytag y el Doctor Caspary se sobresaltaron; mientras, Eugen se revolvió instintivamente en la silla y se agachó; luego la puerta se abrió de repente, golpeando contra la pared de la camareta y, antes de volver a cerrarse, Zumpe entró dando tumbos, con los brazos extendidos, y se desplomó sobre la mesa. El mueble atornillado aguantó el impacto y le hizo doblar ligeramente la cintura; la frente protuberante golpeó el tablero de madera. Zumpe tenía los brazos estirados junto a la cabeza; estaba de pie, o más bien agachado, en la posición encogida del que se va a tirar de cabeza y, antes de que Rethorn se le acercara o él mismo levantase la vista, apareció Eddie en la puerta, con ambas manos en la nuca, el pelo grasiento pegado a la frente, resoplando enérgicamente entre los dientes, como si tuviera que soportar un dolor. Rethorn esperó a que Eddie entrase en la camareta; vio que no llevaba la navaja y se dirigió hacia él, enterrando la cabeza entre los hombros. Fue agachándose lentamente. Eddie seguía con las manos en la nuca.

—Cuidado —advirtió Freytag.

Rethorn se giró y vio el rostro sudoroso y brillante de Eugen, unos ojillos amarillentos que, en ese instante, le recordaron a los de una cabra, y vio la saliva seca en las comisuras del gigante. Eugen tenía los dedos de una mano extendidos; en la otra sujetaba una pistola automática. Tenía la boca abierta y sus dientes, al descubierto, brillaban blancos.

—Vamos —dijo a Rethorn—, tú me caes bien. Hemos estado sentados tan a gusto. Vuelve a tu sitio. Rápido, venga, rápido, vuelve a tu sitio y deja en paz a Eddie, que es mi hermano pequeño. ¿O es que no quieres?

—Por favor —pidió el Doctor Caspary amablemente—, por favor, siéntese. Es más agradable negociar sentado.

Eddie se había aproximado a Zumpe, que permanecía inmóvil, tumbado bocabajo sobre la mesa y, sin quitarse las manos de la nuca, mirándolo desde arriba dijo:

—Me ha puesto la mano encima. Me ha golpeado.

Luego dio un puntapié en la corva de Zumpe, de modo que la rodilla del hombre que estaba allí tendido, inmóvil, golpeó contra la pata de la mesa; el tronco se elevó como por acto reflejo y volvió a desplomarse sobre el tablero.

—Ya basta —dijo Freytag y, dirigiéndose al Doctor Caspary, añadió:

—Dígale que pare.

—Para, Eddie —ordenó el Doctor Caspary suavemente.

—Me ha puesto la mano encima —dijo Eddie—, iba a golpearme con una maroma.

—¿Ha ocurrido algo? —preguntó el Doctor Caspary.

—Este estaba trabajando con los demás en la motora —explicó Eddie—; yo estaba arriba, mirando cómo chapuceaban…, son los mejores ingenieros navales de la Historia.

—¿Está lista la lancha? —preguntó el Doctor Caspary.

—Nunca lo estará —respondió Eddie—. Menudas piezas son estos dos para el arte de la navegación; si todos los maquinistas fuesen como ellos, tendríamos una Marina estupenda varada en tierra. Solo tenían un martillo.

—¿Y qué pasa con la lancha? —insistió el Doctor Caspary, impaciente.

—Podemos darla por perdida. He visto cómo chapuceaban, juntando sus cabezas todo el tiempo, hasta que este de aquí —asintió, bajando la mirada hacia Zumpe— soltó algo y lo arrojó por la borda. Creo que eran las bujías. Le dije que subiera, y si no llego a tener cuidado no estaría ahora aquí. Me golpeó con una maroma, me puso la mano encima.

Volvió a estirar el pie y pateó a Zumpe en la espinilla.

—Déjalo en paz, Eddie —dijo el Doctor Caspary—. Siéntate; y tú también, Eugen.

El gigante se sentó y guardó la pistola en el bolsillo trasero del pantalón; Eddie volvió a la puerta y se apoyó en ella, con las piernas cruzadas.

—Debo irme —dijo Rethorn—, tengo cosas que hacer.

—Puedes irte —dijo Freytag.

Rethorn esperó a que el Doctor Caspary lo mirase y confirmara:

—Puede usted irse, pero recuerde al radio que no nos interesa avisar a ningún barco.