El club de las viudas. Un inquietante thriller histórico ambientado en la oscura España de la posguerra. E-Book

Guillermo Galván

10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

El esperado regreso de Carlos Lombardi, de nuevo policía, que, desde el departamento de Asuntos Pendientes, más conocido como el Pudridero, despierta unos incómodos fantasmas de la batalla de Belchite. Mayo de 1943. A pesar de sus escrúpulos ideológicos, circunstancias laborales adversas animan a Carlos Lombardi a solicitar su ingreso en el nuevo Cuerpo General de Policía. El reciente indulto y avalistas de peso facilitan su reincorporación a la Brigada de Investigación Criminal, si bien en condiciones bastante incómodas y limitadas. Sospechando que no durará mucho entre las paredes de la tétrica DGS, su primer trabajo consiste en investigar la desaparición de cuatro soldados franquistas en la batalla de Belchite, casi seis años atrás. Lo que inicialmente apunta a un rotundo fracaso por la muy probable muerte de los cuatro hombres va tomando cuerpo a través de la investigación de sus viudas. Paralelamente, se complican las relaciones de Lombardi en la Puerta del Sol por el interés que suscita entre miembros de la policía política, la Brigada de Investigación Social. Como de costumbre, Carlos Lombardi debe caminar sobre brasas sin quemarse los pies. Con la ayuda, naturalmente, del ex guardia de asalto Andrés Torralba, la auxiliar de oficinas Alicia Quirós y el bisoño periodista Ignacio Mora. «Hay lecturas que dejan cicatrices. Perduran como viejas heridas de guerra. Esta, amigos, es una de ellas». Marto Pariente «Hay una España oscura en los años 40, una época a la que nos cuesta mucho mirar. Guillermo Galván lo hace una y otra vez, iluminando los sótanos más escabrosos con excelente novela negra». Santiago Álvarez Sobre Tiempo de siega «La obra se enmarca en el género que ha dado en llamarse totalitarismo noir, es decir, novelas de tramas policiales ambientadas en la Alemania nazi, la Unión Soviética o, en este caso, la España de Franco en la posguerra». EFE «Ese oficio suyo, el del arte de novelar, es el que convierte Tiempo de siega en una historia milimétricamente narrada, en la que no sobra ni falta nada». Juan Bolea, El Periódico de Aragón Sobre La virgen de los huesos «Novela negra y ficción histórica se unen en esta novela para llevarnos hasta la España profunda en la que se desarrolla y mostrarnos a una serie de personajes que van despertando lentamente y todavía tienen miedo a pronunciarse. Una trama donde los secretos mejor escondidos pierden su condición de invisibles ». Anika entre libros Sobre Morir en noviembre «Una historia solvente que mezcla con maestría los géneros policiaco, histórico y de espionaje». Actualidad Literatura

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 646

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El club de las viudas

© Guillermo Galván, 2023

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

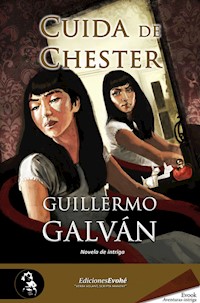

Diseño e imágenes de cubierta: LookAtCia

ISBN: 9788491399629

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Citas

El pudridero

Caballos y sotas

Sangre y serrín

Malas compañías

Tiempo de confesiones

Tiempo de despedidas

Nota del autor

Dramatis personae

A Almudena, in memoriam

A Alicia, Guillermo y Ana, siempre refugio

Y a quienes me acompañan en la nueva aventura de seguir vivo

¿Puede andar alguien sobre brasas

sin que se quemen sus pies?

Proverbios 6, 28 versión inclusiva

La Historia no se acaba nunca, pero mientras transcurre va dejando lecciones que deben ser leídas.

Leonardo Padura

El pudridero

Con paso inseguro cruza el portal hasta la escalera, y allí se ve obligado a sujetarse en la baranda para no resbalar y romperse la crisma con los primeros peldaños. Porque ha sido un día duro, le dice su lengua embotada por el alcohol; duro de cojones. Se estrenó la mañana con una redada de rojos. Cinco cayeron, como frutitas maduras. Luego, interminables interrogatorios hasta la hora de comer, y después, cuando un tío normal se está echando la siesta, los servidores del orden como él tienen que seguir haciendo preguntas y dando hostias hasta que el detenido se queda sin dientes o le desaparecen los ojos de la cara. No es faena fácil, porque la mayoría de esos cabronazos se resisten a cantar y hay que trabajarlos a fondo, como dicen los de la Gestapo. ¡Qué sabrán ellos del carácter español! Seguro que los rojos alemanes se rajan mucho antes. La verdad es que acabas baldado, coño.

Cubre los escalones con torpeza, sin tener muy claro por momentos si sube o si baja. Su mente neblinosa repasa una vez más la jornada, completada a la caída de la tarde con su ronda recaudatoria. Porque si los chulos tienen prostitutas, él tiene una red de vendedoras callejeras de alimentos de estraperlo; el acuerdo es muy claro para ellas: o la mitad de la recaudación o unos meses en chirona, una propuesta bastante razonable a la que es difícil resistirse. Y así, pesetita a pesetita, la bolsa engorda, que el sueldo oficial no te saca de pobre. Como colofón del día, una visita a los tugurios de la calle de la Luna para relajarse y tomar un par de copas, o un par de pares de ellas, lo que se tercie; y por fin un polvo con la primera golfa que te guste. Gratis, naturalmente, que ninguna se resiste cuando le pones la pistola entre las piernas. La verdad es que esta vez, entre el cansancio y la bebida, le ha costado consumar, pero al final ha cumplido como un hombre. Día redondo.

Cuando alcanza su rellano toma aire y aprovecha para celebrar que ser policía en estos tiempos es un chollo: chingas gratis, viajas gratis, cobras comisiones sin esfuerzo, entras por la cara en los espectáculos y te salen trabajillos fáciles y bien remunerados. Eso sí, es una vida tan dura que algunas noches cuesta lo indecible llegar a casa. Entre estas y parecidas consideraciones, avanza tambaleante hacia la puerta rebuscando las llaves en el bolsillo y jurándose que se irá directamente a la cama, sin quitarse siquiera el sombrero o los zapatos. Ventajas de no tener mujer. En realidad, sí que la tiene, pero la muy puta decía que la maltrataba a pesar de que la mimaba como a una reina, y un día cogió a los críos y las maletas para no volver. Con su pan se lo coma, no merece ni denuncia. Mucho mejor solo que mal acompañado, dónde va a parar.

Tras varios intentos fallidos, por fin consigue introducir la llave en la cerradura. La gira con un gruñido de triunfo y a partir de ahí, en décimas de segundo, admite que se ha excedido bebiendo, porque la puerta, en lugar de abrirse, se arroja sobre él para estrellarle su quicio contra la cara al tiempo que un millar de diminutos aguijonazos se reparten por su cuerpo. Cuando la onda expansiva de la explosión lo lanza escaleras abajo, ya le da igual todo porque los muertos ni sienten ni padecen.

Lunes, 3 de mayo de 1943

Carlos Lombardi sopesa la placa en la palma de la mano. Es más voluminosa que la chapa del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la República. Comparte con aquella el rótulo de la Dirección General de Seguridad, pero ese es el único elemento que ambas tienen en común. Además del cambio de corona y la eliminación de la tricolor, el viejo lema sobre el Honor y la Justicia se ha sustituido por el eslogan de Una, Grande, Libre, y el pequeño escudo central ha sido devorado por el pollo de Franco, como se llama en voz baja al águila de san Juan representativa del Nuevo Estado, que domina casi toda su superficie.

Tiene dudas, muy razonables dudas, sobre el emblema que a partir de hoy llevará en el bolsillo de la americana o prendido tras la solapa. No es un objeto de afecto, precisamente, pero las cosas han cambiado mucho en los últimos meses.

Desde finales del pasado año, los precios suben día a día y los salarios, para quienes tienen la fortuna de contar con uno, siguen por los suelos. Hiperinflación lo llamaría un economista académico, aunque la autarquía que pretende la dictadura huye de terminologías caducas y anuncia sin rubor un nuevo amanecer para la Patria. Un amanecer más que brumoso en todo caso, porque España está en los huesos, y a la miseria moral dominante hay que añadir la social. A la vista del panorama, la agencia Hermes decidió a primeros de marzo prescindir de uno de sus seis investigadores de plantilla para ajustar el precario balance que se augura. La salomónica decisión del jefe Ortega implicaba despedir al último en incorporarse, y ese no era otro que Andrés Torralba. Ante semejante tesitura, y para evitar que un amigo con familia engrosara la larga lista de desempleados, Carlos Lombardi renunció voluntariamente a su puesto, resignado a solicitar su reingreso en el hoy llamado Cuerpo General de Policía.

No ha sido un camino de rosas precisamente, y ha tenido que tragar sapos y culebras, amén de ajustarse el cinturón para compensar la ausencia de sueldo y complementos durante dos meses, pero finalmente el indulto obtenido tiempo atrás y los tres avales necesarios han permitido su reincorporación. De los avales profesionales se encargaron el primer comisario de la BIC, Fernando Fagoaga, y su antiguo jefe Balbino Ulloa, encantados ambos de que la oveja negra volviera al redil; el respaldo político corrió a cargo del procurador en Cortes Heriberto Escandell, que perdió el culo por intervenir en el asunto en cuanto se enteró de que su pretendido hijo natural aspiraba a un trabajo mucho más estable que el de investigador privado.

Podrían haberle dicho que nones, como a tantos otros depurados, pero tampoco se considera un privilegiado y no es el único caso de reposición; en Madrid, al menos, conoce a un jefe intermedio de la Policía Municipal, tan condenado como él, que ha sido reintegrado a su cargo tras el indulto y los correspondientes avales. Nada se mueve en la arcaica España de hoy sin avales, y esos papeles le han devuelto de momento a los despachos de la Dirección General de Seguridad; no a los que sus suelas desgastaron durante años en la calle Víctor Hugo y que ya son solo un recuerdo, sino a un edificio que tras la guerra abandonó su pedigrí ministerial para adquirir siniestra fama como sede de la tortura.

—Todo correcto —admite el comisario jefe de personal, un tipo magro y estirado con aspecto de estar rozando la jubilación—. Reingresa usted con la misma categoría, inspector de primera, y con el sueldo correspondiente; aunque de su antigüedad hay que descontar el tiempo que sirvió al Gobierno rojo.

Lombardi está a punto de matizar que su trabajo fue para el Gobierno legalmente constituido, pero esa puntualización solo serviría para cabrear a un tipo que parece enfadado ya de nacimiento. Aunque puede que en realidad sea un hombre razonable y su rictus de asco se deba precisamente a la incómoda circunstancia de tenerlo a él delante.

—Congelada desde febrero del treinta seis —se limita a constatar.

—Yo no tomo esas decisiones —dice el otro, arrugando la nariz—. Es lo que exige la ley. Considérelo como un paréntesis.

—¡Qué remedio! ¿Me reincorporo entonces a la Criminal?

—Efectivamente. A un departamento especial, que podríamos denominar Asuntos Pendientes.

—¿Podríamos? —replica él con expresión admirativa—. ¿No tiene nombre oficial?

—No de momento, pero el nombre es lo de menos. Lleva todos los casos antiguos pendientes de resolución que no exigen una atención diaria.

Condenado al ostracismo más severo, concluye él. Aunque al menos podrá llevarse un sueldo a casa.

—Así que me mandan de archivero.

—Nada que ver con un archivo —desmiente el comisario—; se trata de un departamento plenamente operativo, aunque al margen del trasiego cotidiano.

—Apartado del mundo, en definitiva.

El comisario resopla: un método como cualquier otro para prorrogar durante unos segundos su limitada paciencia.

—A la vista de sus antecedentes —razona con medida calma—, no parece muy sensato incorporarlo por ahora al equipo habitual, pero dependerá directamente del comisario Amorós, que es como decir del comisario jefe Fagoaga. Coincidirá conmigo en que los despachos de la Brigada no serían, de momento, un lugar especialmente cómodo, ni para usted ni para sus compañeros. Me entiende, ¿verdad?

—Perfectamente. ¿Y en qué se supone que consiste mi trabajo?

—Seguro que no le falta. Revise usted los casos que tiene a su disposición y proponga a sus superiores el que vea más asequible para empezar a moverse. Naturalmente, y por razones obvias, queda al margen de sus competencias cuanto pueda estar relacionado con la Causa General.

La Causa General reúne todos los asesinatos cometidos durante la guerra en la retaguardia republicana; y las razones obvias son, ni más ni menos, que no van a encargar a un supuesto rojo, por redimido que parezca, investigaciones tan delicadas.

—Entendido.

—De todas formas, no creo que encuentre ninguno de esos casos en su archivo, porque los lleva directamente la Justicia Militar y nos movemos en función de sus necesidades y sugerencias.

—Claro como el agua.

—Me alegra oírlo. Bueno, ya tiene su documentación oficial y la placa. —El comisario le extiende una nota—. Pase con este papelito por la armería a recoger su pistola. Una Star del nueve corto cuyo coste se le descontará puntualmente de su nómina en pequeñas aportaciones mensuales. Como se hace con cada funcionario —matiza muy digno—, no vaya a pensar que le discriminamos.

—Lo sé, lo sé.

—Pues nada más. Espero que su carrera con nosotros sea tan exitosa como al parecer fue con el enemigo.

—¿Enemigo? En mis primeros ochos años de policía serví a la Monarquía. Luego, otros ocho, a la República. Siempre a los Gobiernos de la legalidad vigente, nunca a sus enemigos.

El fulano tuerce el gesto. Por fin ha conseguido enfadarlo un poco más de lo razonable.

—Haga lo propio con la legalidad vigente hoy y no se arrepentirá —replica con cara de mármol—. Y evite comentarios de ese cariz aquí dentro si aspira a seguir siendo policía.

Antes de recoger el arma, Lombardi decide visitar el departamento que le ha tocado en suerte. Está en la última planta, y durante su ascenso por la escalera tiene tiempo para reflexionar una vez más sobre una decisión largamente madurada. ¿Realmente es hora de pasar página?

Como quien se aparta de un tiñoso, el Régimen parece querer aflojar un poco su estrecha hermandad con el Eje, al menos en apariencia. La rendición del mariscal Paulus en Stalingrado y la casi simultánea purga interna del partido fascista italiano tienen la culpa de tan repentino desapego, amén del curso general de la guerra en casi todos los frentes. Ahora, la prensa es algo más permeable a las versiones de los aliados, y los discursos oficiales lanzan a menudo la idea de que el Movimiento Nacional nunca se ha definido como totalitario. Lo que los españoles han venido leyendo, escuchando y sufriendo en los últimos años es solo un espejismo, y Franco y sus acólitos jamás dijeron lo que dijeron ni hacen lo que hacen. Hipócrita postura que se desmiente con un simple repaso a los periódicos atrasados y un vistazo a la vida cotidiana.

¿Permite todo eso pensar que las cosas vayan a cambiar? ¿Merece la pena el esfuerzo de reintegrarse a un cuerpo de policía que, junto con el Ejército, son el soporte esencial de un sistema de alma fascista? Ser policía, solía decirse tiempo atrás, es merecer la confianza de los conciudadanos. Hoy, bien podría sustituirse la palabra «confianza» por «miedo» y la visión de la realidad sería más ajustada a los hechos. ¿Sabrá él capear los seguros temporales que se avecinan o está esculpiendo su propia lápida mortuoria?

Todas esas preguntas, entre otras muchas, bullen en su cabeza cuando por fin encuentra el despacho donde habrá de perder el tiempo en las semanas y meses venideros. Es un pequeño espacio en la fachada que da a la Puerta del Sol, aunque sin luces al exterior, y al parecer tan solo se nutre de las que le llegan del corredor que cuelga sobre el doble patio interior a través de un par de cristaleras a la altura superior del muro. Cuando franquea la entrada confirma la lobreguez del lugar y, a su derecha, la única presencia humana tras una mesa.

La mujer se levanta presurosa para acudir a saludarlo. De estatura media, aparenta en torno a los cuarenta años, su pelo es rubio teñido, ayuda a sus ojos pardos con unas diminutas gafas y viste traje de chaqueta gris sobre la camisa falangista y tacones mediados; parece rellenita, pero se mueve con agilidad.

—Teresa Ochoa —se presenta con aire disciplinado—. Auxiliar de segunda del Cuerpo de Oficinas. O sea, secretaria.

El policía acepta la mano que se le ofrece y muestra su rostro más afable para responder.

—Mucho gusto. Inspector de primera Carlos Lombardi, su nueva compañía a partir de hoy.

—Mi nuevo jefe, quiere decir. Ya me habían informado de su incorporación. Pues bienvenido al Pudridero.

—¿Pudridero? —El inspector observa el entorno reprimiendo un gesto de espanto. Efectivamente, el lugar parece esquelético, casi un mausoleo: cuatro paredes desnudas sin el menor signo decorativo, ni siquiera un crucifijo y los obligados retratos oficiales, y cuya escasa luz natural se compensa con un par de apliques eléctricos en el techo y un flexo en cada mesa. Un panorama nada hospitalario, en definitiva, aunque es de agradecer la ausencia de imágenes molestas—. ¿Así nos llaman?

—No es por nosotros, claro, sino por los casos que nos tienen asignados. —La secretaria señala un rincón junto a su mesa, ocupado por dos grandes archivadores metálicos—. Aquello es exactamente el Pudridero. ¿Quiere verlo?

Lombardi asiente curioso y acompaña a la mujer hasta los muebles. Con destreza profesional, ella le explica en un par de frases el contenido de ambos: un fichero nominal y una colección de carpetas ordenadas por fecha.

—¿Y estos colorines?

—Es un sistema que he inventado para facilitar la búsqueda. El color azul significa desaparición; el encarnado, homicidio o asesinato. Así, con mirar la ficha nominal ya se hace uno cierta idea del asunto antes de leer todo el expediente.

—Muy hábil —admite él, absorto ahora en el cajón de las carpetas—. ¿Y todo esto lo ha organizado usted?

—¡Y qué quiere! En tres años que llevo aquí metida algo había que hacer para no aburrirse.

—Menudo trabajo. Lo menos hay quinientos expedientes.

—Setecientos sesenta y ocho.

—Pero si son del año catapún —alega él al revisar la primera carpeta—. De mil novecientos nueve, nada menos.

—Los hay muy antiguos, sí; pero casi la mitad son del año veinticinco en adelante. El más reciente, de tres meses antes de acabar la guerra.

El inspector lanza un resoplido de asombro.

—Y, dígame, ¿qué habría de hacer si quisiera buscar un nombre entre ellos?

—Usted dirá.

—José del Castillo Sáenz de Tejada —apunta Lombardi sin pensárselo mucho.

La secretaria revisa el fichero nominal hasta dar con una cartulina.

—Aquí está. Color encarnado: homicidio o asesinato.

—Exactamente.

—Ahora solo hay que buscar la fecha que figura en la tarjetita —ronronea Ochoa mientras trastea entre carpetas—. Y aquí lo tenemos —dice ofreciendo una de ellas a su recién estrenado jefe.

Efectivamente, allí está el expediente sobre el atentado contra el teniente del Cuerpo de Asalto la noche del 12 de julio del treinta y seis. Él lo investigó con otros compañeros; sin resultado, porque la sublevación de los generales africanistas acabó con esa investigación como con tantas otras cosas. En represalia por aquella muerte, pocas horas después era secuestrado y a su vez asesinado el líder parlamentario fascista José Calvo Sotelo, aunque es de suponer que este expediente formará parte de las joyas de la corona de la Causa General, con la dictadura empeñada en demostrar que fue un crimen de Estado. La documentación sobre Castillo, sin embargo, está incompleta; faltan las pesquisas en busca de sospechosos y los nombres y declaraciones de estos, todos falangistas o carlistas. Lombardi opinaba que habían sido es-tos últimos, porque el teniente Castillo había herido gravemente a un joven militante tradicionalista al disolver una manifestación y los disparos que después le costaron la vida podían ser perfectamente una venganza por ese hecho.

Es un expediente expurgado, pero ahí está. Aunque si a todos se les ha sometido a esa censura política, poco valor van a tener como punto de partida de una posible investigación.

—El contenido de todos estos informes —pregunta, devolviendo la carpeta a la secretaria—, ¿lo ha seleccionado usted o le llegaron así?

—¿Yo? Líbreme Dios. Yo me limito a clasificarlos, pero no me atrevería a tocar su contenido.

—Comprendo. Y se supone que nuestro trabajo es investigarlos.

—El suyo, más exactamente.

—Sí, claro. Bastante ha hecho usted con poner orden… Dígame, ¿cuántos casos del Pudridero se han resuelto desde que existe?

—Todos los que se han investigado —afirma—. Cien por cien de efectividad. Exactamente, cero.

Lombardi celebra con una sonrisa el buen humor de su compañera. Al menos no es un cardo borriquero, y eso ya significa un alivio pensando en el futuro, en la cantidad de horas vacías que tendrán que compartir. Porque sospecha que cualquier expediente que elija está condenado al fracaso más rotundo.

—El día a día se come lo viejo —justifica ella con un mohín resignado.

—Es lógico. Veo tres mesas en el despacho. ¿Algún compañero más?

—Sí, la que está junto a la puerta es la de Pulido. Don Cayetano Pulido. Pero está de baja.

—¿Lleva mucho por aquí?

—Un par de años.

—¿Qué categoría tiene?

—Agente de tercera.

No deja de ser llamativo que el único policía destinado allí sea de la categoría más baja del escalafón. Desde luego, no parece el destino más adecuado para progresar profesionalmente.

—Será joven, entonces; o recién ingresado.

—Treinta y dos años. Ingresó en el cuarenta y uno. En esa fecha lo destinaron aquí.

De la leva política, entonces, concluye Lombardi. Uno de esos cientos de militares y falangistas que reclutó de urgencia la Dirección General de Seguridad para completar una plantilla escuálida tras la guerra. Pero, si es así, hay algo que chirría.

—A riesgo de que me tome por un metomentodo —apunta—, no puedo evitar discurrir como policía. Y algo no me encaja en lo que dice. ¿Qué sentido tiene que releguen al Pudridero a un recién reclutado de las filas de excombatientes?

—El señor Pulido está enfermo.

—Sí, ya me ha dicho que está de baja. No le he preguntado eso.

Ella duda y se ajusta las gafas antes de responder.

—Bueno, tarde o temprano se va a enterar… El señor Pulido bebe.

—Bebe en exceso, quiere decir.

—Sí, señor.

—Y ya lo hacía desde el principio, si es que lo apartaron tan pronto.

Teresa Ochoa se toma unos segundos y deja en el aire un profundo suspiro antes de responder:

—A ver, no es que quiera disculpar lo que hace, pero el pobre señor Pulido ha sufrido experiencias muy duras y supongo que usa la bebida como refugio.

—Ese es el argumento de todo bebedor: beben para olvidar; y, una vez bebidos, se olvidan hasta de lo que tienen que olvidar. Disculpe el mal chiste, pero nunca he entendido esa justificación.

—En su caso, no le faltan motivos para querer olvidar —objeta ella tímidamente—. Escapó de Madrid para combatir en el frente, pero su mujer y su hija de pocos meses quedaron aquí. Tuvieron la mala fortuna de que un bombardeo aéreo las pilló en una clínica de puericultura.

Lombardi alza las cejas mientras sondea en el archivo de su memoria.

—Supongo que sería en la Gota de Leche de la calle de la Espada —aventura—, a finales del treinta y seis. Una tragedia que conmocionó la ciudad, con muchas víctimas entre madres y lactantes que guardaban cola para recibir alimento.

—No sé los detalles, pero su mujer murió, y la niña quedó ciega y casi paralítica. Los abuelos maternos la acogieron hasta que, acabada la guerra, el señor Pulido pudo reunirse con ellos. A finales del cuarenta, con poco más de cuatro añitos, la niña falleció.

—Una tragedia, sí.

—Que no le deja vivir —redunda la secretaria—. Cuando bebe, alardea de su odio, y confiesa que se hizo policía para poder matar rojos.

—Ni que los rojos tuvieran la culpa de su drama —objeta él con aspereza—. Ni empezaron la guerra ni lanzaron las bombas que acabaron con su familia.

—Ya, bueno. De eso prefiero no hablar.

—Entonces, dejémoslo así.

—Dejado está —zanja ella—. Y espero que el señor Pulido no se entere de que le he contado todo esto.

—Descuide. La verdad es que la compadezco. Pasar dos años con un tipo semejante debe ser como para ganarse los altares.

—No tiene importancia —asegura Teresa Ochoa, sonriente—. Sé cómo llevarlo, y la verdad es que últimamente no aparece mucho por aquí.

—En ese caso, me quedaré con la mesa central —decide él—. Pero eso será después de comer, que ya va siendo hora.

—En la cantina no se come mal, y a muy buen precio para los funcionarios.

—¿La cantina? No, muchas gracias. Es muy pronto para pisar el infierno.

—Le comprendo —corrobora la auxiliar con un guiño cómplice; seguro que está al tanto de las peculiaridades de su nuevo jefe—. Bueno, ya verá como poco a poco…

—Comeré fuera. Tengo una cita.

—Sin prisas entonces. Aquí los muertos son mucho más pacientes que en el resto de los departamentos de la casa. Nos vemos luego.

—Tómese la tarde libre —sugiere Lombardi—. Es la mejor forma que se me ocurre de empezar a ejercer la jefatura del Pudridero.

—Pues no le digo yo que no. Que le aproveche, y sepa que me alegro mucho de tenerlo por aquí.

***

El restaurante, en la plaza de Jacinto Benavente, es modesto, recoleto y limpio, y desde sus ventanas se ve el teatro Calderón, cuyos cartelones anuncian una selección de ópera con Werther y Madama Butterfly y el estreno español de una cantante japonesa como artista principal: una peculiar mezcolanza italo-germano-nipona, muestrario de simpatías en la bien avenida familia del Eje. Es la primera vez que Lombardi entra allí, pero se ha fiado de la elección de Alicia Quirós. La auxiliar ya se ha instalado en una de las mesas; en realidad es la única ocupada a esas horas, de modo que podrán hablar sin el riesgo de oídos indiscretos al margen del camarero que acude solícito para recibir al recién llegado.

—Ya podemos celebrarlo, ¿no? —dice ella señalando dos copas y una botella de buen rioja dispuestas sobre el mantel—. Sirva usted, que es el homenajeado.

El policía agradece el recibimiento con ademán amable mientras contempla a su amiga. Y se le ocurre que, hablando de vino, ella, como los buenos caldos, gana con la edad. ¿Cuántos tiene, veintiséis? Solo hace año y pico que la conoce. Se la presentaron como secretaria y él ha querido hacer de ella algo parecido a una policía, una figura impensable en las filas de la dictadura. El caso es que aquella muchachita flacucha, menuda, ojerosa y descuidada se está convirtiendo en una mujer realmente atractiva a la que ni siquiera desmerece la camisa falangista bajo la chaqueta gris. El pelo negro recogido en cola de caballo, discretos aros plateados en los lóbulos de la oreja y los labios de rojo suave ponen la guinda.

—La verdad —dice mientras escancia—, no sé si es muy adecuado celebrar un entierro.

—No exagere —replica Quirós con un movimiento de brindis al que él corresponde—. Un buen policía debe estar en la Dirección General, no en una agencia de chicha y nabo como Hermes.

—¿Exagerado, dice? ¿Conoce el Pudridero?

—Algo he oído.

—Pues le aseguro que es oscuro, apartado, quieto y silencioso como una tumba. El nombre le viene que ni pintado.

—Ya se encargará usted de animarlo —sonríe ella—. He pedido el plato del día para los dos. Acelgas y filete empanado. ¿Le parece bien?

—Perfecto.

La joven hace una seña al camarero y en un abrir y cerrar de ojos tienen el primer plato sobre la mesa.

—A la vista de mi exitoso reingreso —dice el inspector cuando quedan de nuevo a solas—, supongo que se habrá quitado de la cabeza la idea de pedir un traslado.

—¿Por qué voy a echarme atrás? Me encanta trabajar con usted, y ahora puedo intentarlo.

—Porque significaría acabar con su carrera, Quirós —explica él con medida calma—. ¿Le parece poco?

—La carrera de una secretaria no es muy distinta en un sitio o en otro. Trabajo secundario en cualquier caso.

—No diga tonterías. En el departamento de identificación tiene actividad, un futuro por delante. Conmigo se morirá de aburrimiento y verá cómo me consumo yo en la mesa de al lado. En identificación aprende cada día. Seguro que hoy mismo ha tenido que salir.

—Pues sí, y a un asunto bien curioso.

—Cuente.

—Esta mañana nos ha tocado ir a un mercado prefabricado del barrio de Usera, donde se estaba celebrando un mitin de la centuria local de Falange. En medio de los discursos, una viga ha caído del techo sobre la mesa presidencial y ha herido a cuatro de los ponentes; uno de ellos bastante grave. Los compañeros han tenido que dilucidar si se trata de accidente o atentado.

Lombardi alza las cejas. Cuando varios prebostes están a punto de morir descabezados por una viga mientras ensalzan las bondades del Régimen es que algo no va bien; cabe pensar si se trata de la industria de la construcción o del propio sistema, que ya en esencia incita al homicidio. Quizá la suma de ambas cosas.

—¿Y a qué conclusión han llegado?

—Aparentemente, no hay indicios de sabotaje —asegura ella negando con la cabeza para apoyar la frase—. Todo indica que cedió el cemento que sujetaba la viga. Demasiada arena en la mezcla. Y lleva construido poco más de un año.

—Pues se le va a caer el pelo al responsable.

—Depende de las agarraderas políticas del constructor, que es quien decide la calidad del cemento. Pagará el pato el más débil de la cadena, como de costumbre. Seguramente, los albañiles que se lo trabajaron.

—Es muy posible —reflexiona el policía, admirado del sentido crítico de Quirós, que parece crecer al mismo ritmo que su atractivo—. Bueno, ¿lo ve? Eso nunca lo tendrá en el Pudridero. Allí solo hay polvo viejo y telarañas, así que nada de dejar su puesto. Además, cualquiera sabe lo que duro. Lo mismo me largo antes de un mes.

El camarero interrumpe el debate con la llegada de los filetes. Alicia Quirós rellena las copas.

—El problema es que ya tiene secretaria —espeta ella de repente.

—Sí. Con la misma categoría que usted, auxiliar de segunda. Teresa Ochoa, se llama. Una rubia dicharachera. Parece muy organizada y dispuesta.

—Lo que parece es que a usted le tiran las rubias, ¿no?

El policía responde con un sonriente gesto de reprobación. Naturalmente, Quirós se refiere a Erika, a quien tiene atravesada desde el momento en que apareció en la vida de Lombardi. En los últimos meses, sus encuentros con la funcionaria de la embajada alemana se han hecho más frecuentes. Encuentros marcados por el apetito erótico, desprovistos de cualquier otro sentimiento por su parte. A menos que ese fluido impalpable que circula entre ambos cada vez que se ven pueda llamarse de otra manera. Tampoco le importa, ni le preocupa, ponerle nombre. Si la felicidad consiste en un estado de ánimo pasajero, bien podría decirse que sus ocasionales citas con Erika son plenamente felices. Y tampoco va a negar que su ausencia desde hace un par de semanas por un imprevisto viaje a Alemania empieza a pesarle un poco.

—Begoña, mi exmujer, tenía el pelo castaño —responde al fin con una carcajada—. Y Ochoa es rubia de bote.

—Ya, ya.

—No, en serio —reitera con el primer envite al filete—. El sitio es espeluznante, porque todavía no le he hablado de Cayetano Pulido, el agente que completa la plantilla. Por lo visto, es un alcohólico irredento, amén de fanático antirrepublicano. Ahora está de baja, pero me temo que trabajar ahí va a ser más que complicado.

—Dicen las malas lenguas que están liados.

—¿Quién? ¿Ochoa y Pulido? Será en sus horas libres, porque él no gasta la silla del despacho, según parece. No se sume usted a esas víboras maledicentes.

—Vaya —replica ella con un mohín—. ¿Y qué le hace pensar que son mujeres quienes lo dicen?

—No se me chamusque, Quirós, que víbora en este caso es sinónimo de persona; y esta palabra, a pesar de su género femenino, se aplica tanto a hombres como a mujeres.

La auxiliar asume el rapapolvo con una risita.

—¿Se imagina —dice— lo bien que lo pasaríamos usted y yo discutiendo a diario sobre lo divino y lo humano?

—Calle, calle —rechaza él con una carcajada—. Sería terrible.

—Pero tiene razón. Es un comentario cruel. Aunque fuera cierto. Solo quería ponerlo al tanto de lo que va a encontrarse. Teresa es viuda, ¿sabe? Sin hijos. Su marido era policía, en Gijón, creo. La maltrataba. Él murió en la guerra con los nacionales, y ella pidió el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas, lejos de su ciudad y de la familia de él, que también, al parecer, le hacía la vida imposible.

—No lo sabía. Gracias por la ficha.

—Puede ser que su relación con Pulido sea un tanto compasiva, protectora de un hombre que, por lo que se comenta, también ha pasado lo suyo.

—Lo de compasiva tiene sentido —especula Lombardi—. Y nada hay de censurable en que dos viudos se consuelen mutuamente; pero, de ser cierto, me complica más las cosas si cabe. Lo único que me faltaría es soportar asuntos sentimentales en ese mortuorio.

—Usted puede con todo, jefe.

El inspector hace una pausa reflexiva antes de subrayar su desa- cuerdo.

—Lo fui eventualmente hace año y medio —matiza—, pero no soy su jefe. Ni quiero serlo en estas circunstancias, que conste.

—Bueno, si me rechaza así, me pensaré lo del traslado —admite ella con un falso mohín de disgusto—. Pero prométame una cosa.

—Veremos si puedo.

—Seguro que sí. Echo de menos el triunvirato, el sanedrín de la calle Cañizares: usted, Torralba y yo. Si se le presenta algún caso, me gustaría seguir participando, aunque sea de forma extraoficial; y si Torralba no pudiera, nos quedamos en dúo, usted y yo, como al principio.

El policía, un tanto turbado, sostiene la mirada a la joven durante unos segundos antes de responder.

—Me emociona su apego…

—Profesional, que quede claro.

—Por supuesto, eso quería decir. Me emociona su apego profesional, y sería un placer para mí poder contar con su ayuda y la de Torralba, siempre que sus obligaciones se lo permitan. Y siempre que haya caso, que lo dudo.

—Pues brindo por eso. —Quirós ofrece de nuevo su copa, y Lombardi la hace sonar con un leve beso de la suya—. Torralba participará encantado si puede. Le está agradecidísimo por su gesto. Sabe que para usted es un sacrificio reingresar en el Cuerpo. Por sus convicciones, claro.

—Me lo ha dicho cien veces. Y me lo volverá a repetir esta tarde. He quedado con él.

Efectivamente, Andrés Torralba reitera su gratitud en cuanto ambos se encuentran frente a dos cañas de cerveza en una de las mesas de Barataria, la tasca de la calle Cervantes que ha sido testigo durante más de un año de sus encuentros gastronómicos y detectivescos. Tras las últimas semanas de incertidumbre laboral, el rostro del antiguo guardia de asalto ha recuperado la sonrisa socarrona que suaviza la severa cicatriz vertical de su pómulo derecho, regalo de una guerra perdida.

—La decisión de Ortega era una barbaridad —argumenta Lombardi una vez más, restándole importancia al asunto—. Y una injusticia. La suya es la primera sangre derramada en defensa de los intereses de Hermes, y todavía estaba casi convaleciente cuando a él se le metió entre ceja y ceja lo del despido.

—Presión de sus socios capitalistas, ya sabe… —justifica el detective con su marcado acento cordobés.

—Que les den a los socios. Excusas y miedo. Un tipo con los pantalones bien puestos se planta y santas pascuas.

—Como en Numancia.

—Eso es —ríe el policía—. Resistencia numantina ante el capital.

—Ya, pero si conservo el puesto es a costa de su sacrificio, y eso no podré olvidarlo nunca.

—Tonterías, Torralba. Yo tenía una posible salida; usted no. No vuelva a repetírmelo, que no hay nada que agradecer. Olvídelo, y cada mochuelo a su olivo.

—Lo que usted diga —acepta aquel—. Y hablando de mochuelos, ¿qué tal su nidito en la Puerta del Sol?

Lombardi duda antes de responder. Revelar la verdad respecto al Pudridero y sobre su propio estado de ánimo puede acrecentar el sentimiento de culpa de su compañero de fatigas, y no se lo puede permitir en este momento. Mejor maquillar un poco la realidad.

—Ya tengo mi arma oficial —responde, fingiendo orgullo y ahuecando la americana para mostrar la sobaquera—. Y mi placa, y mi carné.

—¿Y destino?

—También, también. En un departamento secundario. Operativo, eso sí, pero sin intervención directa en el día a día. Investigación de casos antiguos no resueltos, por resumir.

—Vaya, no parece muy prometedor.

—Tampoco esperaba otra cosa —asume el inspector—. Ya sabía que no me iban a hacer la vida fácil allí dentro. Al menos soy jefe teórico de mí mismo, con secretaria y todo. Aunque me temo que me voy a aburrir bastante. Y por Hermes, ¿qué tal?

—Parece que se anima un poco la cosa. Después de estar tres meses casi mano sobre mano, llevamos una semana y pico como locos con un asunto nuevo.

—Eso está bien.

—Ortega ha visto el cielo abierto y nos trae a todos de cabeza —abunda Torralba—. Y no es para menos, porque el premio es de aúpa.

—¿De qué se trata?

—La búsqueda de un desaparecido.

—Complicado —resopla el policía—. Como el caso Kramer, hace seis meses.

—No es exactamente igual. El fulano, en teoría, murió en la guerra con los nacionales, pero la que hasta hoy creía ser su viuda tiene razones para pensar que no fue así. Ha ofrecido veinticinco mil pesetas si la sacamos de dudas.

Lombardi suelta un silbido admirativo.

—Un dineral —subraya—. No me extraña que a Ortega se le caiga la baba. ¿Y por qué han tardado tanto en surgir esas dudas en la señora?

—Al parecer, un conocido le dijo recientemente que había visto vivo a su marido meses después de su presunta muerte. Ese es el motivo del retraso.

—Curioso, sí. Pero supongo que habrá un parte de defunción oficial, que en tal caso sería falso.

—Es todo muy confuso. La señora nunca recibió parte de defunción, ni el fulano aparece entre las bajas de la batalla.

—Entonces no es viuda, oficialmente hablando.

—Sí que lo es —corrige Torralba—. Hay un decreto del treinta y seis y una orden posterior que establecen que cinco años después de denunciada una desaparición durante la guerra, los afectados se pueden inscribir en el Registro Civil como fallecidos. Y sus esposas como viudas, con los derechos que les corresponden. Si son del bando nacional, claro; al resto que les den morcilla.

—Cinco años. O sea, que la desaparición fue en el treinta y ocho, más o menos.

—En agosto del treinta y siete —matiza el cordobés—. En Belchite.

Lombardi rememora las noticias de aquel remoto verano. El Ejército Popular lanzó una poderosa ofensiva en el estabilizado frente de Aragón con el objetivo de tomar Zaragoza. Sin embargo, las optimistas previsiones del proyecto quedaron frustradas por un empeño que muchos no entendieron. En sus maniobras envolventes sobre la ciudad, una de las columnas se topó con la sólida resistencia de la guarnición de Belchite. En lugar de sitiar la localidad y proteger así el flanco y los planes de avance previstos, el alto mando republicano se empeñó en tomarla al asalto, operación que exigió más desgaste y tiempo de lo previsto, de modo que Zaragoza pudo reforzarse. El pueblo asediado se ganó a un coste muy elevado, pero la ofensiva, muy mermada, quedó detenida ante la capital del Ebro.

—¿Belchite? —Cabecea pesaroso el inspector—. Aquello fue gordo, sí. Y una de las mayores meteduras de pata estratégicas de nuestro ejército, por cierto.

—Pues allí estaba destinado nuestro hombre. No figura en el parte de bajas, ni en el de prisioneros. Tampoco entre los aproximadamente seiscientos militares que se pasaron de bando. Ni entre el escaso centenar que consiguió romper el cerco y llegar a Zaragoza en las últimas horas de la batalla. He hablado con tanta gente que casi podría escribir un libro sobre aquellas dos semanas. En su versión facciosa, por supuesto.

—No todas las bajas quedaban registradas. Es imposible identificar un cadáver calcinado si le falta la chapa colgada del cuello ni cualquier otro más presentable sin chapa, a menos que alguien lo reconozca.

—Desde luego. Y como muerto habría quedado el tipo si ese soplo reciente no hubiera hecho tambalear la seguridad de su supuesta viuda.

Hay quien sale de casa con el pretexto de ir a comprar tabaco y no vuelven a verle el pelo, se dice Lombardi. Utilizar la guerra como argumento tampoco es una mala excusa si hay pocas ganas de reunirse con la parienta.

—Si sobrevivió a la guerra y no se lo hizo saber a su mujer —deja caer como hipótesis—, podría pensarse que haya preferido rehacer su vida lejos de ella.

Torralba alza los ojos al techo y echa un trago de cerveza.

—Es muy probable —admite—. La versión recibida por la supuesta viuda se refiere a octubre del treinta y siete. Así que, de ser verosímil, solo podemos especular con que sobrevivió un mes y pico a la batalla, no a la guerra. Y en cuanto a las razones de su silencio, el único que podría contestar es el implicado; pero para preguntarle hay que encontrarlo.

—Por supuesto. ¿Han hablado con quien dice haberlo visto vivo?

—La señora quiere mantener la reserva en ese aspecto. Para no implicar a terceras personas, dice.

—Pues no lo pone fácil, precisamente. —Lombardi arruga los hombros como si quisiera retirarse de un asunto que no le compete, pero su curiosidad puede más—. ¿Se sabe al menos dónde se vio al desaparecido, o también es secreto del sumario?

—En Tudela, Navarra.

—¿En algún regimiento de retaguardia?

—Como civil, según parece.

—Una versión un tanto confusa. Tendrán que patearse ustedes la población foto en mano —vaticina—. No hay otra.

—Ya lo hemos hecho. Sin resultados.

—Como era de esperar, después de tanto tiempo y sin referencias más concretas.

—Al menos, me he ahorrado ese viajecito inútil. Nos hemos repartido el trabajo —explica el detective—. A mí me ha tocado la parte burocrática. Pero ni en el ministerio, ni en gobiernos militares ni en capitanías generales hay noticia alguna al respecto, más allá de confirmar que el sujeto se incorporó a la guarnición de Belchite avanzado el mes de julio como alférez sanitario de la primera compañía del Tercio de Almogávares.

—En el Requeté carlista. ¿Y antes dónde estuvo?

—Estaba destinado en Salamanca. La familia de la viuda es de alto copete, medio aristócrata. Tienen tierras de labor, dehesas, ganado y unas cuantas menudencias por el estilo en la provincia. Y en otras muchas, por lo visto.

—¿Viven allí?

—No, en Madrid. También él vivía aquí. Pero se desplazaron a Salamanca en julio del treinta y seis; precisamente para celebrar la boda, de modo que la guerra les pilló allí. El recién casado se alistó de inmediato, pero no fue al frente hasta un año después.

—Pues eligió un buen momento —ironiza Lombardi—. O se lo eligieron.

—Tampoco era tan mal sitio. Un frente estable y relativamente tranquilo hasta entonces. Imagino que no podía sospechar lo que se le venía encima.

El inspector apura su caña y ofrece un cigarro a su contertulio, que lo acepta de buen grado.

—Supongo —dice tras compartir fuego— que ya habrán cubierto sus antiguas relaciones en Madrid: amigos, familiares…

—Sí, claro. Su familia es gente humilde de un pueblo de Jaén que quedó del lado republicano del frente, pero habían perdido el contacto años antes, desde que él vino a Madrid a estudiar Medicina, y ni siquiera los invitó a su boda. También hemos hablado con ellos.

—Un desarraigado.

—Eso parece. Se las apañaba con algunos trabajillos para sobrevivir aquí mientras cursaba sus estudios. Tampoco los compañeros de facultad cuentan nada de particular excepto que era un tipo brillante y con iniciativa.

—Algo debía de tener, efectivamente —admite el policía—. No se explica de otro modo que, sin acabar la carrera ni patrimonio alguno que lo sustente, consiga una boda de tronío como esa. A menos que…

—¿Que fuera de penalti? No lo creo; la señora no tiene hijos.

—Pues no se me ocurren más teclas por tocar. Se enfrentan ustedes a un caso peliagudo, amigo Torralba.

—Y que lo diga.

—En fin, me voy a casa, que el primer día de trabajo en mi nuevo destino me ha dejado casi agotado de aburrimiento —bromea el inspector—. Salude a Lola de mi parte, y besos a los chicos.

—Gracias. Aunque, ya que lo comenta, se me ocurre que puedo servirle de ayuda contra ese aburrimiento. Y, de paso, me ayuda usted a mí.

Lombardi dedica una mirada de extrañeza al detective antes de responder.

—Dispare, Torralba.

—Digo yo que, si en su día la viuda presentó la correspondiente denuncia por la desaparición de su marido, es muy posible que figure entre esos asuntos viejos que le han asignado.

—Podría ser —acepta el policía tras unos segundos de reflexión—. A menos que esos casos se los hayan reservado también para la Causa General, que no creo.

—Pues me haría un favor si les echa un vistazo, a ver si hay algún dato que se nos escapa.

—Veré qué puedo hacer. Si hay algo, cuente con ello. Y si tiene relación con mi influyente departamento —agrega con un guiño zorruno—, incluso podría intervenir. ¿Nombre del fulano?

—Emilio Fuentes —responde el cordobés sin pestañear, para agregar como complemento—: Marta Zúñiga es su mujer, nuestra clienta.

En soledad, apoyado en el pretil del corredor, fuma su primer cigarro del día mientras observa las evoluciones de las palomas en el tejado y sobre el doble patio interior de la Dirección General de Seguridad. Para evitar encuentros incómodos camino de su despacho, ha decidido usar la entrada secundaria de la calle San Ricardo y esquivar las tres principales. Precisamente por una de estas, el acceso de vehículos de la calle Correo, acaba de entrar una camioneta de la Policía Armada seguida de un coche. Tres hombres cabizbajos descienden del furgón; van esposados y conducidos por guardias, formando una comitiva destino a los calabozos a la que se suman los ocupantes del automóvil, presumiblemente agentes de la Social porque tan estrecha custodia no parece propia de unos chorizos de tres al cuarto.

Comunistas, piensa Lombardi; o al menos así los ficharán, porque cualquier disidente recibe de antemano ese apelativo hasta que la investigación determine su verdadera o inventada filiación política. Tampoco es impensable que, efectivamente, lo sean. La presión sobre ellos no ha cesado desde el final de la guerra. Han caído cientos de dirigentes, militantes del montón y supuestos simpatizantes. Sin ir más lejos, el mes pasado un consejo de guerra dictó para diecisiete de ellos doce penas de muerte y cinco condenas de entre seis y treinta años por los delitos de intentar reorganizar el PCE y preparar actos de sabotaje y atentados, con el agravante de excesiva peligrosidad. La prensa suele divulgar estas mascaradas judiciales a bombo y platillo para ejemplo de la ciudadanía y escarmiento anticipado de potenciales revoltosos.

Sea como sea, esos tipos lo van a pasar mal allí abajo, reflexiona el policía al empujar la puerta de su despacho. Y mientras ellos padecen, el Caudillo de gira triunfal en la Feria de Sevilla.

—Buenos días.

Solo una voz le responde. La mesa de la izquierda sigue vacía.

—Buenos días, inspector —replica la secretaria, incorporándose—. ¿Durmió usted bien?

—Perfectamente, Ochoa —miente él: la idea de tener que trabajar en aquel edificio le viene provocando pesadillas desde hace días, matizadas a peor tras conocer el Pudridero—. Y no es necesario que se levante para dirigirse a mí cada vez que entro. No estamos en el ejército ni en un aula de los escolapios.

—La costumbre, ya sabe. Como no suele haber visitas, las celebro de esta forma.

—Pues ya la puede ir cambiando por lo que a mí respecta, porque nos veremos a diario y no me gustaría que acabe su jornada con agujetas.

—Muy amable —acepta, regresando de nuevo a su silla ante una máquina de escribir huérfana de papel.

El policía deposita el arma en un cajón de su mesa, frente a la puerta, pero no se sienta. Aun así, tiene ocasión de reparar en el cenicero que hay dispuesto sobre ella y que la víspera no estaba. Otro ejemplo más de una efectividad secretarial que se dispone a poner a prueba.

—Dígame —comenta—, si yo quisiera comprobar si un nombre figura en nuestros archivos, debería consultar primero en el nominal, supongo. Como hizo usted ayer.

—Ese es el procedimiento correcto. Si me lo dice, yo misma se lo compruebo.

—Emilio Fuentes.

Ambos se dirigen a los archivadores. Teresa Ochoa rebusca en la inicial correspondiente hasta que extrae una ficha con gesto triunfal.

—Aquí está: Emilio Fuentes Mina. Color azul, así que está desaparecido. Fecha: agosto-septiembre del treinta y siete.

—Es un período muy amplio. ¿La fecha se refiere a la desaparición o a la denuncia?

—Si es posible, reseño la fecha exacta de los hechos, aunque si no hay datos concretos al respecto me limito a la que figura en la denuncia. Este caso tiene toda la pinta de una desaparición durante la guerra, sin fecha concreta. En el expediente lo comprobaremos.

Ficha en mano, la secretaria cambia de archivador. En este caso, la clasificación es cronológica, de modo que busca directamente entre las carpetas de los meses correspondientes. Por fin, selecciona una de ellas, que entrega a su jefe.

—Todo lo que tenemos sobre ese hombre está aquí dentro.

—Gracias, Ochoa. A ver qué nos encontramos.

Lombardi vuelve a su mesa, enciende el flexo y se enfrasca en los documentos. En un par de folios se resume el caso. Nada nuevo respecto a los datos que Torralba comentó la víspera: Emilio Fuentes participó en la batalla de Belchite como alférez sanitario y desde entonces se desconoce su paradero. Su esposa, Marta Zúñiga, presentó la denuncia meses después de los hechos. El expediente se completa con los datos personales y una fotografía de busto del personaje con uniforme, probablemente extraída de su ficha militar.

—Aquí hay otros tres que coinciden en el mismo período —anuncia ella desde su archivador—. Lo mismo le interesan.

El policía asiente sin mucha convicción. Si la auxiliar mantiene su actitud colaboradora, puede llenarle la mesa de carpetas de desaparecidos en la guerra. Por un momento, le viene a la memoria la hija menor de Heriberto Escandell, aquella que había prometido no quitarse el hábito de penitente hasta saber el paradero de su esposo. Elena, se llamaba su presunta medio hermana, una joven bonita, ajada por la pena y condenada por sí misma a vestir los colores morado y negro con cordón amarillo. Se le ocurre que tal vez podría interesarse por el caso, pero rechaza de inmediato el pensamiento: primero, porque el propio Escandell ya habrá empleado sin éxito sus eficacísimas influencias, y, segundo, porque no es momento de mezclar churras con merinas.

Los nuevos expedientes tienen en común con el de Fuentes el lugar de desaparición: Belchite. Y las fechas corresponden a las dos semanas que duró la batalla. Los tres participaron en la defensa de la plaza frente al ataque republicano y, como él, formaban parte del Tercio de Almogávares: Valerio Collazo era sargento de la primera compañía, la misma que Fuentes; los otros pertenecían a la segunda: el cabo José Irujo, y un tal Ángel Jiménez, soldado raso. Los tres eran casados y en sus documentos se adjuntan las correspondientes denuncias de sus esposas y sus respectivas fotografías.

—Todos estos casos ya no deberían formar parte del archivo —comenta en voz alta, sin despegar la vista de los papeles—. Después de casi seis años de su desaparición son oficialmente fallecidos.

—Mientras no haya un documento oficial que lo avale, para nosotros siguen siendo desaparecidos.

—Ya, la puñetera burocracia.

—Pues sí. No podemos cerrarlos hasta que la Jefatura Superior de Zaragoza mande esos papeles, una vez el juzgado se los haya mandado a ellos tras el correspondiente certificado del Registro Civil.

—¿Y este es todo el material del que disponemos sobre estos hombres? Habría que comprobar sus historiales judiciales o policiales.

—Si no figuran ahí es que no existen. Ya me encargué de gestionar ese detalle a medida que abría cada ficha.

Lombardi dedica un gesto laudatorio a la auxiliar y se reserva unos instantes de silencio, los estrictamente necesarios para tomar una decisión.

—Entonces, me parece que ya tenemos faena —concluye.

Las cejas de Teresa Ochoa se convierten en arcos de triunfo al escuchar la frase de su jefe.

—¿Vamos a trabajar? —pregunta incrédula—. ¿En esos casos?

—Por algo habrá que empezar, ¿no? Si es que me autorizan, claro.

No esperaba tener que enfrentarse tan pronto a su nueva realidad, pero si necesita una autorización no le queda otra que solicitarla, y el teléfono no parece el método más adecuado para ello.

—Ahora saldremos de dudas —dice con las cuatro carpetas en la mano, dispuesto a bajar a los despachos de la Criminal.

—Suerte —le desea la secretaria, aunque él va demasiado ensimismado para contestar.

El comisario de tercera Jaime Amorós, su mando más directo, no es precisamente un amigo. Es cierto que meses atrás le sacó de algún apuro, pero su último encuentro no fue precisamente halagüeño, y solo el manto protector del comisario Fagoaga le salvó de una situación delicada con él. Para llegar a su despacho es preciso cruzar buena parte del departamento, así que Lombardi hace de tripas corazón y se dirige a paso vivo hacia allí desentendiéndose del ambiente; aun así, cree notar cómo algunas miradas se clavan en él, la mayoría interpretables como de curiosidad, aunque no faltan las cargadas de inquina.

—¡Hombre, Lombardi! —exclama sorprendido el comisario al descubrirlo en el umbral—. Pase, pase. Siéntese. —El inspector obedece, un poco más calmada su incomodidad por lo que parece ser un recibimiento amable—. ¿Cómo le va por las alturas?

Enfrentarse a Amorós es un trago; no tanto por tratarse de un superior poco simpático y bastante más joven que él, que también, sino por el ligero estrabismo que sufre, de modo que hay que intentar mirarle siempre al ojo bueno para evitar situaciones embarazosas. Lombardi cree recordar que es el derecho, y a él dirige su respuesta.

—Aterrizando. Y buscando el modo de no aburrirme —responde, al tiempo que muestra sus carpetas.

—Eso está bien. A ver qué se trae entre manos.

El inspector deposita los expedientes sobre la mesa. Amorós los ojea por encima, y durante este proceso su bigotillo se remueve inquieto, las cejas se balancean sobre su jeta aceitunada y los dedos de su mano izquierda juguetean con la corbata negra que adorna su camisa falangista.

—¿Y esto? —dice al fin, con los documentos desparramados ante él.

—El comisario jefe de personal me dijo que estoy en un departamento operativo y que eligiese algún caso para empezar.

—Y elige nada menos que cuatro desaparecidos en la guerra.

—Sus mujeres presentaron denuncia y, por lo que parece, están sin resolver.

—Sí, claro: cuatro miembros del club de las viudas.

Lombardi se sobrepone a su sorpresa inicial con una pregunta.

—¿Qué club es ese?

—Nada, hombre. Una forma de hablar, para entendernos entre nosotros. Sin carga alguna de burla, ni mucho menos; al fin y al cabo, se trata de patriotas caídos. Es un club muy numeroso, y sin esperanza: hay cientos de expedientes como estos que ha traído, centenares de viudas a la espera de una noticia, buena o mala, que nunca llegará. Todas merecerían una atención que, por desgracia, no podemos prestarles.

—Pues ahora hay ocasión de hacerlo. Al menos, en estos cuatro casos.

Amorós calla unos segundos, mientras recoge el material.

—¿Se da cuenta de lo que pretende? —rezonga al fin—. Estos hombres llevan muertos casi seis años. Belchite fue una carnicería.

—Es una buena hipótesis de trabajo la suya, pero hay que probarla. Desde que nacemos, todos estamos vivos hasta que se demuestra lo contrario.

—Vaya, hombre. —El comisario tuerce el gesto en tanto capta el sentido de la ironía—. No le creía tan gracioso.

—Filosofía barata, tiene usted razón. Lo que quería decir es que, por ahora, y mientras no haya un certificado de defunción que obligue a cerrar sus expedientes, solo son desaparecidos y, por lo tanto, objeto de investigación.

—Ya lo habrán investigado allí: la Jefatura Superior de Zaragoza, la Guardia Civil…

—Sin resultados, por lo que parece. Es posible que no se prestara esa merecida atención que antes reclamaba para su club de viudas.

Amorós cabecea, indeciso.

—¿Y qué demonios propone?

—Como primer paso, además de hablar con las respectivas esposas, me gustaría ir a Belchite y fisgar un poco por allí.

—¿A Belchite? —El comisario resopla—. ¿Y qué espera encontrar allí? ¿Huellas?

—Cuando era novato me enseñaron la conveniencia de pisar el escenario de los hechos.

—Sí, por supuesto. Pero ha pasado demasiado tiempo, y aquello es una ruina, por si no lo sabe. Y el Caudillo ha decidido que se mantenga así, como ejemplo de la barbarie roja. Como no interrogue a las lagartijas…

—Algo he oído al respecto. Pero también sé que hay un campo de prisioneros que construye un nuevo pueblo. Y que todavía quedan viejos vecinos por allí. Puede que alguien ofrezca un rastro sobre esos hombres, algún hilo del que tirar.

—Ya. Y dígame: ¿hay algún motivo especial para haber seleccionado esos cuatro casos de entre centenares de expedientes, o los ha elegido al azar?

Claro que lo hay: la sospecha de que uno de ellos podría haber sobrevivido a la batalla, naturalmente; pero Lombardi prefiere guardar para sí este pequeño detalle, al menos de momento. Tiempo habrá de aclarar las cosas si la investigación avanza. En caso contrario, para qué implicar a nadie más.

—Surgió de un comentario de la auxiliar Ochoa cuando me explicaba el contenido de sus archivos. Un gran trabajo por su parte, si se me permite opinar.

—Sabemos de su competencia —se desentiende Amorós—. Vaya al grano.

—Pues eso, me dijo que había cuatro expedientes sobre Belchite y decidí revisarlos. Fue una batalla muy sonada. Simple curiosidad. Por algo había que empezar para ganarme el sueldo y no estar de brazos cruzados. Pero si tiene alguna otra sugerencia, por mí encantado.

El comisario encaja la bola con aparente credulidad. Se atusa el cogote y carraspea un poco antes de hablar.

—Mire, a mí me parece una pérdida de tiempo, pero no quiero que piense que le pongo la proa. Y mucho menos que lo piense el comisario Fagoaga, que le tiene a usted en palmitas por motivos que no alcanzo a entender.

Lombardi hace oídos sordos a la pulla y cocina el resto del guiso con mano izquierda.

—En ningún momento —responde muy serio— se me pasa por la cabeza que sus decisiones puedan basarse en otros criterios que los meramente policíacos. Usted manda, señor comisario.

—Presente por escrito la solicitud de la investigación y vaya adonde tenga que ir. Espero su primer informe en un par de días, y en función de ello decidimos. Eso sí: economice gastos y justifíquelos adecuadamente.

Para conectar con Balbino Ulloa no es preciso recorrer más despachos. Basta con pedir a la centralita que te ponga con la Jefatura Superior y lo tienes al otro lado de la línea en cuanto sus muchas ocupaciones se lo permiten. Otra cosa es charlar con él, y para eso nada mejor que buscar acomodo en horas del mediodía en una de las tascas que proliferan en los alrededores de la Puerta del Sol. Hasta entonces, Lombardi pone a trabajar a Teresa Ochoa, dictándole la argumentación que habrá de presentar a Amorós, encargándole varias copias de cada fotografía hallada en los expedientes, la redacción de un resumen de las denuncias y la confirmación de los horarios de tren a Zaragoza.

El rostro del comisario Ulloa rebosa satisfacción, y apenas consigue desdibujar la sonrisa a lo largo del encuentro ante el plato de morcilla frita que comparten y que les sirve de excusa para hablar de sus cosas con la necesaria privacidad.

—Digo yo que, una vez compañeros de nuevo, podrías volver a tutearme, ¿no?

La inesperada sugerencia retrotrae a Lombardi un año y pico atrás, a aquella fecha en que fue conducido desde Cuelgamuros a presencia de su antiguo jefe para escuchar de su boca una propuesta que finalmente le permitió abandonar el campo de trabajos forzados. En aquel momento, el papel de los viejos amigos había cambiado sustancialmente desde la última vez que se tutearon a primeros del treinta y nueve: él era un preso condenado por lealtad a la República, y Balbino Ulloa, secretario del director general de Seguridad. El policía represaliado frente a un delegado de la represión; difícilmente se puede recuperar un trato cercano en esas circunstancias. Uno es lo que es, pero también lo que ha sido, y Ulloa no deja de ser un traidor acomodaticio. Ahora, efectivamente, vuelven a ser colegas desde un punto de vista corporativo, pero ni el aire que se respira alrededor es parecido ni ellos mismos son aquellos compañeros de antaño. Y no se trata de la diferencia de diez años que los separa, porque ya existía entonces; se trata de la vida, de ese territorio donde uno se mezcla con sus congéneres y con la Historia: tanto unos como la otra dejan huella en tu biografía, y la que ha quedado en la memoria de Lombardi se parece mucho a las malas películas cuyos horrores raramente olvidas.

—Se me hace muy cuesta arriba hacerlo con un superior —se escaquea él por evitar una respuesta más sincera y necesariamente más cruel.

—Pues mira, si ese es el problema, soluciónalo con un ascenso. ¿Cuántos tienes, cuarenta y uno? Hay comisarios de tercera más jóvenes que tú.

—Por supuesto. Amorós, sin ir más lejos. Pero hay una pequeña diferencia: él es de Falange.

—Cosas de la guerra —valora el comisario planeando con su palillo sobre la media docena de trozos de morcilla hasta que se decide a ensartar uno—. La necesidad obligó a reajustarlo todo con urgencia. Pero poco a poco se va normalizando. Llevas en la Escala Ejecutiva desde que ingresaste. Ya es hora de que asciendas a la Superior.

—Y ya me tocaría por antigüedad, pero me han birlado más de un trienio por decreto, amén del tiempo transcurrido desde el final de la guerra.

—Preséntate a las pruebas de ascenso.

—Claro. No creo que tenga problema para superar las físicas; tampoco debería haberlos en cuanto a mis méritos profesionales. Pero ese banco tiene tres patas, y la tercera exige un informe político y moral imposible de conseguir con mis antecedentes. He tenido dos meses en blanco para empaparme de todas esas minucias.

Ulloa ha dado un mordisquito a la morcilla y deja el resto de su captura al borde del plato: probablemente no se atreve a ofender a su úlcera de estómago con una porción entera. Lombardi aprovecha para hacer los honores a la ración mientras su antiguo jefe se limpia el bigote e insiste en sus argumentos.

—Y tanto que son minucias, hombre. Hay muchos comisarios que superan los sesenta años, a los que no han permitido jubilarse de momento, por las circunstancias. La Escala de Mandos se va a renovar a fondo y es tu oportunidad. Al mismo Fagoaga no creo que le quede mucho para echar el cierre, así que aprovecha su influencia. Tanto él como yo te apoyaremos en la aventura, como lo hemos hecho hasta ahora.

—No tengo el ánimo para aventuras —sentencia el inspector tras un trago a su chato de tinto—. Solo aspiro a tomar tierra sin resbalones. Así que ese comisario Lombardi que me propone tendrá que esperar.