7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Serie: Suspense / Thriller

- Sprache: Spanisch

Madrid, 1941: Carlos Lombardi, expolicía criminalista y ahora preso político por lealtad a la República, cumple redención de pena en Cuelgamuros trabajando en las obras para el mausoleo del Valle de los Caídos. Pocos días antes de Navidad Lombardi es liberado inesperadamente y trasladado a las dependencias de la Policía, donde le recibe su antiguo jefe Balbino Ulloa, a quien años atrás ayudó a no ser expulsado del cuerpo facilitándole un improvisado carné del Frente Popular. La policía del Nuevo Régimen le necesita para resolver un caso que a pesar de lo escandaloso no se ha filtrado a la prensa: el asesinato de un sacerdote que ha sido degollado, torturado y castrado. El horrendo crimen parece haber sido cometido por el mismo asesino al que Lombardi pisaba los talones en 1936, antes de la Guerra. Ulloa le insta a hacerse cargo de la investigación como una "comisión de servicio" y la promesa de un posible indulto en el futuro...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 717

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Tiempo de siega

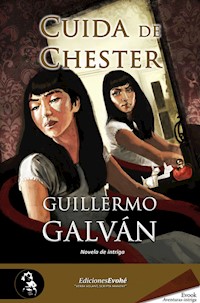

© 2019, Guillermo Galván

© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Lookatcia

Imágenes de cubierta: ThinkstockPhotos

ISBN: 978-84-9139-335-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Cita

Redención

Martirio

Cumplimiento

Confesión

Oscuros retratos de oscuros personajes

Para Nico y Telmo, que me enseñan a ser abuelo

Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:

Hay un tiempo para llorar

y un tiempo para callar;

hay un tiempo para la duda

y un tiempo para matar.

Eclesiastés 3, versión libre

Redención

Viernes, 19 de diciembre de 1941

La foto muestra al hombre tendido sobre un charco oscuro y un sombrero al fondo. La segunda detalla el cuello ensangrentado de la víctima y un profundo corte. Una tercera revela en primer plano el rostro del cadáver y la macabra protuberancia carnosa que sobresale de su boca.

El resto de las fotos no necesita verlas. Deja caer el lote sobre la mesa y descuelga el teléfono.

El coche se desliza entre la bruma con la parsimonia de una lombriz. El asfalto helado aconseja prudencia y el vehículo tarda una eternidad en cubrir los últimos metros hasta la garita. Una vez se detiene, los dos soldados de guardia, enguantados, embutidos en sus gabanes hasta las orejas y sorprendidos por la imprevista visita de un coche del Parque Móvil, ven salir al copiloto, un tipo con abrigo cruzado y sombrero de fieltro bien calado que esconde la mirada con unas gafas oscuras. Se identifica como policía y les entrega un documento. Tras leerlo, uno de los soldados se pierde entre el grupo de edificios que hay a pocos metros, un heterogéneo conglomerado de chozas levantadas con materiales de aluvión en torno a un cobertizo algo más sólido.

—¡Joder, qué frío os gastáis por aquí! —El recién llegado se alza las solapas sin ocultar del todo la camisa azul mahón que lleva bajo la chaqueta.

—Sí, llevamos un diciembre fresquito —confirma el soldado antes de sorberse la nariz.

De entre las chabolas surge una moto con sidecar que toma un camino ascendente hacia un edificio en construcción. Aunque la niebla impide una visión completa, el macizo rocoso que domina el valle resulta sobrecogedor, y el petardeo de la moto ni siquiera araña al desatado aullido del viento.

Enseguida regresa el segundo guardia, acompañado por un funcionario de prisiones que saluda con un toque sobre la visera de su gorra. Al reparar en la camisa falangista del policía, alza el brazo con aire marcial.

—¡Arriba España! En nada se lo traen —añade sumiso entre bocanadas de vaho.

—Pues lo espero dentro del coche, que yo ya he pasado mucha mili y por lo menos me ahorro este puñetero viento.

—Disculpe —se atreve el funcionario a interrumpir la deshonrosa retirada—. ¿Debemos darlo de baja o se trata solo de una diligencia?

—¡A mí qué me cuentas! Ya te lo comunicarán —replica airado el otro antes de encerrarse con un portazo.

El policía se mantiene a resguardo del viento helado en compañía del conductor, un silencioso número de la Policía Armada, hasta que la moto regresa para detenerse a la altura de la garita. Del sidecar se apea un barbudo que viste jersey azul de cuello vuelto, chaquetón del mismo color, pantalones de pana marrón y roídas botas de trabajo. No hay saludos entre ellos; el policía se limita a esposar a un recién llegado que casi le saca la cabeza y conducirlo al asiento posterior del coche.

Cuando el vehículo da media vuelta entre patinazos para perderse en el pinar nevado, el funcionario de prisiones intercambia una mirada inexpresiva con los soldados, se encoge de hombros y regresa a paso rápido al abrigo de su brasero.

En la pared que guarda las espaldas de Balbino Ulloa hay un crucifijo de tamaño más que respetable flanqueado por dos retratos: uno de Franco y otro de José Antonio Primo de Rivera, este último con una banda de luto sobre su esquina superior derecha. Una bandera bicolor con el águila de San Juan ocupa el primer rincón, y la rojinegra de Falange el opuesto. El resto del despacho tan solo está amueblado con un par de sillas de madera tapizadas en azul y situadas frente a la imponente mesa ante la que se sienta el propio Ulloa.

Se pone en pie cuando ve entrar a Carlos Lombardi, y con un gesto despide al agente que lo ha conducido a su presencia. Una vez a solas, cubre la distancia que lo separa del preso con la mano extendida.

—Me alegro de verte, Carlos. Y de verte más o menos bien.

El interpelado ignora el saludo y clava su mirada en la de Ulloa. Sus ojos parecen bayonetas dispuestas al cuerpo a cuerpo. Ulloa retira la mano, que traza una cabriola en el aire para señalar una de las sillas.

—Puedes sentarte.

Lombardi no se inmuta.

—No importa que la manches —añade, condescendiente, el anfitrión—. Ya sé que no vienes de un baile de gala, precisamente.

Lombardi duda.

—Vamos, hombre, siéntate, no seas tozudo.

—¿Qué quiere de mí?

—¿Me tratas de usted? ¡Maldita sea, Carlos!

—Soy un preso —replica con frialdad el detenido—. Usted es la autoridad. He recibido hostias de todos los colores hasta aprender el significado de esa relación.

—¡Pues siéntese de una puta vez!

El preso obedece con gusto. Hace mucho que su trasero no topa con algo tan mullido. Le sorprende el rostro de su antiguo jefe. Está algo más grueso, y el pelo que conserva ha encanecido más de lo que se le podría suponer a un hombre que apenas supera los cincuenta años. Sus gafas parecen ahora culos de botella donde los ojos nadan como peces azules en una pecera. Y el bigote es muchísimo más fino, casi invisible. Por si fuera poco, completa su traje gris con camisa azul y corbata negra, el uniforme civil de los amos del país. Es lo que tiene la traición, se dice, que estropea a los hombres.

Balbino Ulloa contempla la polvorienta figura del recluso repanchingado en la silla. Ha perdido peso, y ni siquiera la densa y descuidada barba logra disimular el firme mentón y los pómulos huesudos. El cabello, más largo de lo presentable, luce llamativos trasquilones, y los dedos de sus manos terminan en unas uñas tan sucias que avergonzarían a un mendigo. Por lo demás, hace honor a los casi cuarenta que debe de tener, parece razonablemente sano y, al margen de su explicable odio, en sus pupilas de grafito sigue viva la llama de la agudeza.

—¿Quieres un café?

Lombardi se encoge de hombros. Ulloa ocupa su sitio tras la mesa y hace sonar un timbre. Al momento asoma por la puerta una gorra de plato gris con cinta roja.

—¡Arriba España! A sus órdenes, señor secretario. —El guardia se cuadra sin atreverse a cruzar el umbral. Tras escuchar el encargo inclina ligeramente la testuz, da media vuelta sin palabras y vuelve a cerrar la puerta con el mismo cuidado que quien deja en la habitación a un bebé dormido.

—Era más digno el uniforme de la Guardia de Asalto —sentencia Lombardi—. Hasta en eso resulta grotesco su Nuevo Estado.

—Baja la voz. No te he traído para escuchar insultos.

—Sí, señor secretario. Porque ahora es usted secretario. ¿De qué?, si puede saberse.

—Del director general de Seguridad. Desde hace unos meses.

—No está mal —ironiza el preso—. De inspector jefe a mano derecha del mandamás. Un buen salto. Toda una carrera política.

El rostro de Ulloa se ensombrece. Está llegando al límite del aguante, pero no quiere, no puede dejarse llevar por la cólera que le provoca el permanente despecho de quien ha sido un buen compañero. Al menos de momento.

—Mira, Carlos, sabes que hice todo lo posible por evitarte represalias, y que declaré a tu favor.

—Pues gracias entonces por los doce años que me cayeron por el crimen de pertenecer a una organización legal y leal. Doce putos años. Y todavía debo estar contento de respirar, de no haber formado parte de las sacas. Desde Santa Rita se oían los fusilamientos en el cementerio de Carabanchel con la misma claridad que su esbirro de la puerta escucha ese timbre que tiene sobre la mesa. Supongo que todavía se oyen, una noche sí y otra también.

Lombardi se ahorra, por irrelevantes, las torturas, piojos, chinches, sarna y tuberculosis. Y para qué hablar del hambre y el hacinamiento que obliga a los presos a dormir casi en cuclillas y por turnos.

Ulloa traga saliva.

—Hace un par de meses —argumenta el secretario con ademán conciliador—, te incluí entre los aspirantes a redención de pena cuando se presentó la oportunidad de Cuelgamuros.

—Ya la iba redimiendo a costa de mis huesos en las obras de esa cárcel que levantan en Carabanchel.

—Sí, pero el monumento a los Caídos es un proyecto más importante. En cuatro o cinco años puedes estar en la calle. A lo mejor antes.

—Redención de pena, dice. Explotación laboral, mano de obra esclavista para las empresas del nuevo Régimen. Pues más gracias, señor secretario.

Ulloa obvia el sarcasmo de la frase.

—No las merece. Te lo debía, Carlos. Tú diste la cara por mí.

Y en qué hora, se dice Lombardi. Tras el levantamiento militar, el Gobierno republicano ordenó que los directores generales y jefes administrativos informasen sobre el personal a su cargo, especialmente sobre quienes hubieran colaborado directa o indirectamente con el movimiento subversivo. La policía no fue una excepción, y se abrió un proceso indagatorio sobre cada uno de sus miembros. Los dudosos fueron apartados de sus puestos; algunos temporalmente hasta que sus expedientes de lealtad a la República fueran resueltos; otros, de forma definitiva. Durante los dos meses siguientes, el diario oficial publicó las listas de policías y guardias civiles expulsados; a veces eran plantillas completas, las de aquellas ciudades que se habían sumado a la sublevación. La prensa no informaba al respecto, pero bastaba con repasar la Gaceta de Madrid para conocer con toda exactitud cómo iban realmente las cosas.

Lombardi se libró de sospechas por su afiliación a Izquierda Republicana. El inspector jefe Balbino Ulloa, sin embargo, fue declarado dudoso, aunque él testificó a su favor tras facilitarle un improvisado carné de una de las organizaciones que integraban el Frente Popular. A mediados de agosto, el expediente estaba resuelto favorablemente y Ulloa pudo reincorporarse sin trabas a su puesto.

—Di la cara por un quintacolumnista —reniega.

—Te equivocas. Entonces no lo era. Creía sinceramente en la causa republicana, así que quítate de encima esa falsa responsabilidad. Tomé la decisión mucho después, en vista de lo mal que iba la guerra. Cuestión de supervivencia.

—¿Supervivencia? Un policía debe estar con la legalidad. Eso nos enseñaron, eso juramos.

—Y con ella estuve hasta donde fue posible. Como lo estoy ahora, con la nueva. Los cambios políticos no dependen de nosotros, Carlos. Lo único que hice fue asegurarme de que mis hijos y mi mujer pudieran seguir comiendo en el futuro que se avecinaba.

El preso va a expresarle lo repulsivo que resulta jugar a dos barajas, a recordarle que muchos han pagado con la vida, la cárcel o el exilio su lealtad, y con ellos sus familias. Pero dos tímidos golpes en la puerta abortan su proyecto de protesta. Ulloa responde a ellos con un monosílabo y el guardia deposita en la mesa una bandeja con dos humeantes tazas. El aroma del café se apodera del despacho y calma momentáneamente la rabia que consume a Lombardi. Lleva años sin catarlo.

Balbino Ulloa lo invita a acercar su silla a la mesa y le ofrece una de las tazas.

—Antes lo tomaba usted solo —comenta el preso al ver que se trata de un café con leche. Pero no desdeña la mezcla: con leche o no, huele a café de verdad.

—Antes no tenía úlcera. ¡Y deja de tratarme de usted, coño!

Ni úlcera, ni mala conciencia, seguro. Lombardi se alegra íntimamente de la justicia poética que la sabia Naturaleza se cobra a veces en la carne de los traidores. Se imagina a Franco devorado por la lepra desde el culo hasta la lengua. Algunos de sus compinches ya lo han pagado. Ni Sanjurjo ni Mola ni Cabanellas han vivido lo suficiente para regodearse con el fruto de su vileza. Tal vez un día no muy lejano le toque turno al dictador; de momento, él se conforma con un largo trago, ignorando los azucarillos que le corresponden. Pliega los párpados para aumentar el placer de saborearlo. Con un segundo sorbo vacía la taza.

—¿Qué pinto aquí, señor secretario?

Ulloa tuerce el gesto. Sabe que no va a ser fácil doblegar la impertinencia de su interlocutor, un hombre humillado y maltratado que sin embargo conserva el orgullo de quienes se creen víctimas de la injusticia. Y él, a pesar de su mediación, forma parte de sus carceleros. Ulloa sabe que Carlos, como muchos otros, ha sido tratado injustamente, pero quién es él para juzgar a los legisladores. Nunca lo ha hecho, al menos no de forma abierta. Su obligación es garantizar que la nueva ley, el nuevo orden, se cumplan más allá de las miserias individuales que cada cual pueda arrastrar. En lo personal, la rabia de Lombardi le ofende, le duele, pero esa misma indocilidad garantiza que aquel hombre sigue tan vivo como antes. Y le parece un coste razonable tener que soportar el desprecio de quien fue un estrecho compañero a cambio del éxito de sus propósitos.

Sin pronunciar palabra, el secretario se inclina hacia una pila de documentos y desliza sobre la mesa una fina carpeta de cartón que se frena contra la taza del preso. Este tarda en decidirse, pero al fin la recoge sin apartar de Ulloa una mirada interrogante. Cuando la abre, el bigotillo del secretario se arquea en un esbozo que aún no se atreve a ser sonrisa. Pero después, con cada sucesivo gesto de sorpresa en el rostro de Lombardi, los pececillos azules parecen bailotear de emoción tras las gafas.

—¿Cuándo se hicieron estas fotos?

—Esta mañana, a primera hora. Es el mismo, ¿verdad?

—Se parece —admite el preso tras devolver la carpeta a la mesa.

—Quiero que lo cojas, Carlos.

—¿Yo? ¿Sospechan ustedes que se esconde en Cuelgamuros? Si así fuera, disponen de militares y funcionarios suficientes. Y muchos perros. Hasta los putos perros tienen allí más autoridad que yo.

—No seas sarcástico. Vuelve a casa, adecéntate un poco y ponte en marcha.

Lombardi responde con un silencio boquiabierto.

—¿Significa que quedo en libertad? —pregunta por fin.

—No exactamente. Digamos que estarás en comisión de servicio. Y quién sabe: si tienes éxito, hasta podría gestionarse un indulto.

—Y una mierda. Este asunto es cosa suya.

—Antes no eras tan mal hablado.

—Se aprende en la cárcel —replica el preso—. Pase usted en ella una buena temporada y verá qué mala uva cría. Eso, si no sale con los pies por delante.

—Reflexiona, hombre. Cada día que dediques a esta investigación te redimirá de pena. Deja en el pasado las cosillas del pasado. Sé práctico.

Carlos Lombardi reflexiona. Está acostumbrado a hacerlo. También a eso se aprende en la cárcel, además de acumular mala leche. Y la reflexión, en este caso, lleva necesariamente a una serie de preguntas.

—¿Por qué yo? ¿Han disuelto los grupos de Homicidios? ¿Es que la policía se dedica solo a perseguir republicanos?

—Nada de eso. Te sorprendería saber que la estructura de la nueva policía es casi una copia de la nuestra… Quiero decir de la anterior. Las cosas que funcionan no deben cambiarse. Por supuesto que hay grupos de Homicidios en cada brigada, como antes. Pero este es un caso importante y quiero que lo lleve nuestro mejor criminalista. —Las cejas de Lombardi se arquean. Ulloa ve una brecha por donde penetrar—. Además, tú te encargaste de los anteriores. Las circunstancias te impidieron cerrarlos, pero los conoces al dedillo y estoy seguro de que ahora lo harás.

Esto no es política, piensa Lombardi, al menos en apariencia. Es investigación criminal pura y dura. Lo que siempre ha hecho, lo que le gusta hacer. Libertad a cambio de cerrar una herida. Porque cada caso abierto es eso, una herida, un bofetón a su autoestima profesional. Un asesino es siempre un asesino, al margen del trapo que ondee en los edificios oficiales. Una emoción con aspecto de gusanillo le repta desde el ombligo y le sale por la boca en forma de interés.

—¿En qué condiciones trabajaría?

—Antes quiero que sepas que eres mi apuesta personal, que me juego mucho.

—¿El pan de sus hijos y de su mujer?

—Y algo más. El director general se ha puesto en mis manos a pesar de la opinión desfavorable del gobernador civil. No voy a negar que los argumentos en contra son razonables, porque soltar a un condenado es bastante irregular; mucho más confiarle un caso tan delicado a despecho de los agentes en activo.

—Debe de dar gusto trabajar con un jefe que cree tan ciegamente en usted.

—Para mí es motivo de orgullo esa confianza —corrobora Ulloa—. Y para ti debería serlo que yo te la tenga hasta el punto de ofrecerte esta oportunidad.

—Ya. Eso quiere decir que dependería directamente del señor secretario.

—En última instancia, sí. Quiero estar al tanto de cada detalle, pero orgánicamente, oficialmente, tu escalón superior será el inspector jefe Luciano Figar.

—No me suena.

—Acabas de dar un paseo en coche con él.

Un breve intercambio de frases le había bastado para comprobar la calidad humana de semejante individuo. A pesar de su intento de ocultarlo tras unas gafas oscuras, el rostro abotargado y enrojecido dejaba ver a las claras su afición por la bebida. Tras su voz atiplada se adivinaba mentira y crueldad antes que sutileza. Era más fácil intuir sus habilidades como verdugo que como policía.

—¿Ese tiparraco? —Lombardi se remueve inquieto en la silla—. ¿De dónde lo han sacado?

—Hizo carrera en Burgos durante la guerra. Lleva aquí un par de años.

—Un advenedizo, vamos.

—Bueno, en toda negociación hay concesiones. Él es el hombre del Gobierno Civil en nuestro caso.

—Eso es un carcelero, no un jefe —protesta Lombardi—. Ni siquiera un compañero. Me ha traído esposado, y supongo que ya estaba al tanto del asunto.

—Por supuesto que lo está. Pero te ha traído como recluso. En cuanto salgas de este despacho como investigador, las cosas serán distintas. No creo que sea un impedimento para ti. Tú a lo tuyo. Eso sí, tiene que estar presente en los interrogatorios.

—¿También en las pesquisas, visitas, pateo de calle? ¿Va a ser mi sombra?

—No, solo en los interrogatorios oficiales, ya sabes, en comisaría. Tú marcas el ritmo, tú diriges la investigación.

—¿Dirigir? Me van a hacer la vida imposible.

—Yo te avalo, y son chicos obedientes.

Menudo aval: contento si no acaba en la tapia de un cementerio o en una cuneta con un tiro en la nuca, se lamenta Lombardi. Aunque la alternativa de deslomarse durante años picando piedra de la sierra de Guadarrama en aquella obra demencial en honor al ego de un tirano tampoco resulta halagüeña.

Ulloa le extiende un grueso paquete de lona. Su roce sobre la mesa se confunde con el bufido de descontento del receptor.

—Ahí lo tienes todo. Copia de la vieja documentación y de lo que hay de esta mañana. También están tus cosas, una cédula personal actualizada, cartillas de racionamiento, de tabaco y de ahorros, las llaves de casa y un poco de dinero en efectivo, de dinero legal, porque el que llevabas cuando te detuvieron no vale nada. Ya te anuncio que tus ahorros, como los de todos los que vivimos en zona roja, se han devaluado bastante. Los resultados forenses y demás detalles del grupo de identificación te los harán llegar mañana a casa. Por cierto, que te la encontrarás un poco revuelta, ya sabes cómo son los registros. Aunque no creo que eches nada de menos. Si así fuera, dímelo.

Lombardi dedica un vistazo superficial al contenido del paquete, y enseguida muestra un evidente gesto de fastidio.

—¿No olvida algo, señor secretario?

—¿Qué te falta? ¡Ah!, ya entiendo. Compréndelo, Carlos: no eres funcionario, así que no puedo proporcionarte chapa ni arma. Te están preparando un carné como criminalista colaborador del grupo de Homicidios de la BIC. Resultará muy convincente.

El anochecer planea sobre la ciudad cuando el coche frena ante el portal. El Carlos Lombardi que baja del vehículo parece un hombre distinto. Viste exactamente igual que horas antes, pero un peluquero de la Dirección General de Seguridad se ha encargado de afeitarlo y eliminar los trasquilones de un cabello que ahora presenta un corte uniforme. Parece mucho más delgado a pesar de que su estómago sonríe satisfecho por la primera comida de verdad en mucho tiempo, y esa misma escualidez ha quedado plasmada en las fotos que darán fe de su identidad en la nueva documentación.

Sube hasta el primer piso degustando el crujido de cada escalón. El edificio, tan silencioso como siempre, se le antoja un santuario ancestral al que regresa tras largos siglos de ausencia. Cuando desliza la llave en la cerradura se le ocurre que no abrirá, que cuanto tiene a la vista ha pertenecido a vidas diferentes, todas suyas pero sin conexión alguna entre ellas. El pasador, sin embargo, responde al giro de la llave y la puerta se abre con un lamento de vejez.

Se admira de que luzca la lamparita del vestíbulo, y semejante sensación de infantil sorpresa obtiene al pulsar los sucesivos interruptores, que revelan el absoluto desorden de un polvoriento mobiliario. Vaga por la casa helada como un sonámbulo hasta desembocar en el dormitorio. La cama está revuelta, con el colchón volcado parcialmente sobre el suelo. Su habitación, la cama, Irene.

¿Por qué acude Irene como primer recuerdo vivo en una casa tan maltratada?

Abelardo y Ramona vivían arriba, en el segundo. En aquellos tiempos; ahora no se escucha en su piso el menor signo de vida. Una pareja con tres hijos. Él era ferroviario y ella ama de casa. Buena gente. Siempre se habían portado bien, como buenos vecinos, y tras el divorcio de Carlos en el treinta y cinco, doña Ramona se encargaba de adecentarle la casa un par de veces a la semana a cambio de una modesta compensación económica que complementaba sus ingresos familiares.

Una noche de agosto, a poco de empezar la guerra y tras los primeros bombardeos aéreos contra la ciudad, escuchó voces en la escalera de la planta superior y subió a interesarse. Un par de policías y una cuadrilla de milicianos querían registrar la casa de los vecinos. Sucedía a menudo últimamente, y los resultados de esas visitas no siempre acababan bien. Lombardi se presentó ante ellos como inspector de la Brigada de Investigación Criminal y exhibió su carné de Izquierda Republicana como aval complementario del que Abelardo tenía del Partido Sindicalista. El incidente se resolvió sin mayores problemas y desde entonces la gratitud de aquella familia fue infinita. No solo de los padres. Los dos hijos menores, varones de trece y diez años entonces, perdieron su respetuoso retraimiento ante un agente de la autoridad para saludarlo cuando se lo cruzaban en la escalera o lo encontraban en la calle. Irene, la mayor, una chiquilla de diecisiete años, seguía ruborizándose ante él como siempre, aunque ahora sumaba a su candor una generosa sonrisa y se atrevía a dirigirle la palabra cuando acompañaba a su madre en las labores domésticas del piso.

Con la normalidad cotidiana que podría esperarse en un frente de guerra transcurrieron los dos años siguientes, hasta que una mañana del treinta y ocho, cuando Lombardi se disponía a salir, llamaron a la puerta. Observó por la mirilla y vio a Irene al otro lado. Un recado de su madre, pensó mientras abría. Ella entró con toda naturalidad.

—Cualquier día nos pilla una bomba, y adiós —dijo sonriendo la muchacha mientras con el tacón cerraba la puerta a sus espaldas—. No quiero irme sin haberte dicho lo mucho que me gustas.

Se aferró a su cuello y selló sus labios con un beso. Desconcertado, el primer impulso del policía fue resistirse al imprevisto asalto. Pero hacía mucho tiempo que no estaba con una mujer e Irene, verdaderamente, ya lo era; tal vez demasiado joven, aunque atractiva, y enseguida se rindió al perfume de rosas que manaba de su cuello, a la dulzura de sus labios. Tras algunos escarceos acabaron en la cama. Le costó poco darse cuenta de que no era virgen, y saberlo le liberó al menos de la responsabilidad de ser el primero y de las dudas sobre una relación tan espontánea e inesperada. Después, compartiendo cigarrillo y desnudez, ella le confesó que se había alegrado de su divorcio (—Begoña era una estirada, no me digas.), porque estaba locamente enamorada de él desde los trece años. Luego se vistió y, con la misma espontaneidad con que había llegado, se despidió con un beso y una frase:

—Cuídate, poli. Te quiero.

No volvieron a besarse. Al día siguiente, un obús acabó con las vidas de Irene y otras quince personas. Lombardi solo pudo llorar en el cementerio; no tanto como la familia rota, pero eran lágrimas igualmente sinceras. ¿Por qué ella?, se preguntaba, como se estarían preguntando sus padres y hermanos. Y por qué sí las otras víctimas que esperaban en la cola de un almacén de alimentos o viajaban confiadamente en el tranvía reventado por la explosión, se respondía. ¿Por qué sí los cincuenta niños asesinados por la aviación fascista en su escuela de Getafe? ¿Por qué tantos otros en Vallecas, Tetuán, Cuatro Caminos; tantos cada día en los últimos dos años? ¿Es que nunca iba a terminar aquella locura criminal contra seres indefensos? Le faltaban respuestas. Solo pudo llorar en silencio por una joven de diecinueve, veinte años, a la que había visto crecer y enamorarse en secreto de un hombre bastante mayor que ella que vivía en la inopia bajo la suela de sus zapatos. Sí, habían sido lágrimas sinceras, y la luctuosa premonición de Irene que los había conducido hasta aquella cama ahora desvencijada seguía aún clavada como una esquirla venenosa en el corazón. Ni siquiera el recuerdo antiguo de su piel, piel de un día, de unas horas, le había servido de paliativo contra el dolor. Tampoco aquellos ojazos alegres en cuyo fondo, contra todo sentido común, había decidido perderse en busca de una felicidad tan efímera como cruel.

Lombardi cierra la puerta del dormitorio para regresar al salón. El paquete de lona levanta una nube de polvo al caer sobre la mesa. Se sienta ante él observándolo fijamente, como si esperase una respuesta por su parte. Pero la suya es la única voz viva en aquella casa.

—¿Otra vez tú, cabrón?

Cosillas del pasado, las llama Ulloa. Con la carpeta de los viejos informes sobre la mesa, Carlos Lombardi se ve a sí mismo agazapado en el asiento delantero de un coche, junto al conductor. Detrás de ellos, otros dos compañeros esperan sin perder de vista el vehículo aparcado un poco más adelante. Otro coche policial sin distintivos aguarda apostado junto a la acera de enfrente. En el registro del vehículo sospechoso han encontrado cuatro pistolas y un casquillo. Llevan horas vigilando esa matrícula, M-40024, localizada en la calle Rafael Calvo. La tienen ante sus narices tras varios días siguiendo su pista.

De un garaje cercano salen dos hombres. Los agentes tensan los músculos y revisan el seguro de sus armas. Lombardi abre ligeramente la portezuela, y cuando comprueba que aquellos individuos intentan entrar en el coche vigilado, les da el alto. Lejos de entregarse, corren calle abajo. Los vehículos arrancan y se lanzan tras ellos por el estrecho adoquinado. La carrera de los fugitivos los lleva hasta el paseo de la Castellana, donde el tráfico dificultará la persecución. Lombardi anima a su conductor a atajar entre los setos que separan las calzadas, donde al fin los sospechosos quedan atrapados en el cepo que forman coches y valla vegetal.

Esa operación y las detenciones subsiguientes que propició le valieron su ascenso a inspector de primera, una categoría más que respetable para un miembro de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad de la República que no había cumplido los treinta y cinco. Corría mayo de 1936, y unos días antes de aquella persecución casi cinematográfica había sido asesinado, mientras paseaba con su esposa, el capitán Carlos Faraudo. Las sospechas de que los autores eran falangistas se vieron confirmadas por la matrícula del coche en que los asesinos se habían dado a la fuga. Y la pericia, la paciencia y la audacia de Lombardi pusieron a los responsables a disposición judicial.

—Pronto me coges, ladrón —había bromeado Balbino Ulloa, su inspector jefe, al enterarse del ascenso.

Pero no era tiempo de felicitaciones. El trabajo, por desgracia, se acumulaba para el grupo de Homicidios desde el mes de marzo, cuando una cuadrilla de falangistas intentó asesinar a Luis Jiménez de Asúa, vicepresidente socialista de las Cortes. No lo consiguieron, pero sí que murió el agente de escolta del político, y tanto Ulloa como Lombardi participaron en la búsqueda y detención de los implicados. Autores y cómplices fueron condenados por el magistrado del Supremo Manuel Pedregal, quien un mes después caía asesinado por balas falangistas disparadas por pistoleros que escaparon a Francia en una avioneta militar.

Al día siguiente del asesinato del magistrado Pedregal, el líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y buena parte de su Junta Política fueron detenidos por tenencia ilícita de armas, y cerrado el diario Arriba, principal medio de expresión del falangismo. Como respuesta, sus conmilitones tirotearon el domicilio del socialista Francisco Largo Caballero y pusieron una bomba en el del fiscal general de la República, Eduardo Ortega y Gasset, aunque los atentados, por fortuna, no causaron víctimas. En mayo, aparte del asesinato del capitán Faraudo, se desarticuló un grupo que pretendía atentar contra el presidente Azaña integrado por tres policías, un par de oficiales y un exlegionario.

Lombardi, ateniéndose a las informaciones aparecidas en la prensa, había hecho un cálculo de las víctimas de este desmedido estado de tensión desde la victoria electoral del Frente Popular, y en el mes de julio contabilizaba ya más de cincuenta muertes entre las organizaciones de izquierdas y un número similar entre las de derechas. A los atentados o enfrentamientos entre facciones rivales había que sumar incendios o saqueos en sedes políticas y sindicales, periódicos, iglesias y conventos, aunque entre las víctimas no figuraba ningún miembro del clero. No había tregua para el grupo de Homicidios, si bien la brega más dura la llevaba la Guardia de Asalto.

Los discursos encendidos de una y otra parte no contribuían precisamente a la calma. El propio Primo de Rivera se dedicaba desde la cárcel a predicar la rebelión a sus seguidores, según documentos incautados por la Dirección General de Seguridad. Pasquines falangistas clandestinos publicaban listas negras con nombres de izquierdistas que debían ser eliminados tras la referida insurrección. A finales de junio, ya desde su prisión de Alicante, el líder falangista enviaba a sus jefaturas territoriales un informe reservado sobre los detalles para participar en lo que consideraba un inmediato levantamiento militar contra la República. Las autoridades concedieron a ese mensaje el mismo crédito que a las divagaciones de un lunático.

Tampoco dieron demasiada importancia al hecho de que el 11 de julio un grupo de falangistas ocupase temporalmente los micrófonos de Unión Radio de Valencia para anunciar que la cacareada rebelión era inminente. El fanatismo y el odio culminarían durante las horas siguientes con el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo y, como represalia, el del líder del derechista Bloque Nacional y exministro José Calvo Sotelo. Mientras unos y otros lloraban a sus respectivos mártires o disparaban a sus rivales, el Dragon Rapide estaba a punto de aterrizar en Las Palmas para recoger a Franco y dar comienzo a la verdadera carnicería.

La rebelión militar sumió a Madrid en una desconocida crispación. El ejército leal y el pueblo armado por las organizaciones de izquierda buscaban la neutralización inmediata de todo sospechoso de sedición. Francotiradores apostados en templos o edificios civiles eran abatidos, y sus cómplices, reales o imaginarios, sufrían idéntico destino. Ni siquiera las ocupaciones exitosas de los cuarteles de la Montaña y Campamento, donde se atrincheraban los militares conspiradores apoyados por falangistas, contribuyeron a templar los ánimos; más bien al contrario, como si el efluvio de tanta sangre derramada por ambas partes animase a proseguir la cacería.

Entre los sediciosos se encontraba el clero, sobre todo aquellos que habían permitido en sus iglesias y conventos propaganda antirrepublicana o, directamente, promovido y amparado organizaciones antidemocráticas. Entre otros agravios a la legalidad y a pesar del tiempo transcurrido, todavía palpitaban en la memoria popular las invectivas antirrepublicanas del cardenal primado Pedro Segura y su circular animando a los religiosos a retirar sus fondos de las cuentas bancarias y depositarlos en el extranjero; llamamiento a la evasión de capitales respondida por el ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, con la expulsión del país del insidioso prelado.

La Iglesia formaba parte del enemigo. Era uno de sus brazos ideológicos. Y Madrid atesoraba un largo historial de anticlericalismo. Medio centenar de templos o centros religiosos fueron asaltados en las primeras horas del levantamiento, entre ellos el seminario y la catedral. Los curas empezaron a engrosar la lista de Lombardi, que ya no era feudo exclusivo de falangistas y militantes de izquierda.

Fue entonces cuando apareció el cadáver. Resultaba un tanto cáustico hablar del cadáver en singular cuando a diario se descubrían tantos que los agentes de Homicidios no daban abasto. Pero este era distinto.

El policía despliega ahora las fotos sobre la mesa, aunque no tiene necesidad alguna de hacerlo porque lleva cada detalle prendido en la memoria como una medalla al fracaso. Lo habían encontrado en el portón de entrada del seminario conciliar, asaltado y saqueado unos días antes. Era un hombre joven, poco más que adolescente, vestido con mono azul de obrero, como los que usaban las recién creadas milicias populares. Pero solo eso lo asemejaba a un miliciano porque carecía de distintivos partidistas y no llevaba correajes ni munición.

Lo habían degollado. De un solo tajo, preciso y profundo, en la garganta. Con un cuchillo de monte o de carnicero. Probablemente tras someterlo a tortura, quizás a interrogatorio, a juzgar por los cortes punzantes y poco profundos que presentaban el rostro y otras partes de su cuerpo, anteriores a la muerte. Se había hecho sus necesidades encima, dato que reforzaba la teoría del terror por un suplicio lento, y le habían seccionado el pene y los genitales. Para completar la macabra escena, el autor o autores del crimen utilizaron el paquete sexual para, a modo de brocha, esparcir la sangre del cadáver por las paredes del edificio. Siete manchas sobre ladrillo neomudéjar para satisfacción de un enjambre de moscas.

Se llamaba Nemesio Millán, según la cédula personal que llevaba en el bolsillo de la camisa bajo el mono. Estudiante de veinte años, natural de la localidad zamorana de Villariego. De las investigaciones complementarias pocos datos más pudieron obtenerse aparte de que era alumno del seminario de Madrid, ya que la familia residía en su pueblo natal, territorio en poder de los rebeldes. Comunicarse con responsables del centro religioso o compañeros de la víctima resultaba imposible, pues quienes no habían escapado de la ciudad estaban escondidos para evitar represalias. Aun así, Lombardi cursó órdenes a todas las comisarías por si entre los detenidos figuraba algún clérigo o seminarista que pudiera ofrecer referencias.

No se encontraron huellas; ni en el cadáver, ni en los alrededores. Nada, ni una simple marca de calzado en el suelo, signos de arrastre o restos ajenos al cuerpo. El ataque y la muerte se habían producido allí mismo. Todo parecía demasiado limpio para tratarse de la fechoría de un grupo. Por supuesto, no había testigos de un hecho sucedido por la noche en un lugar bien protegido de miradas.

Los días pasaron sin resultados. Había otras cosas de las que preocuparse. Las noticias de que miles de prisioneros habían sido asesinados por los sediciosos en Badajoz y Navarra acentuaron la indignación en la ciudad. Se abrieron las cárceles, y junto con presos políticos salieron a la calle delincuentes de todo pelaje. Cuando, en agosto, la aviación fascista bombardeó Madrid, estalló la furia y las ejecuciones sin juicio previo se multiplicaron. Las sacas clandestinas de los centros de detención o de domicilios particulares cubrieron de cadáveres tapias de cementerios, parques urbanos y la pradera de San Isidro, hasta el punto de que los jueces se negaron a asistir al levantamiento de los cuerpos por imposibilidad material de cumplir adecuadamente con su trabajo.

La policía estaba desbordada, y aunque algunos responsables de las matanzas fueron juzgados y condenados a la pena capital, las dimensiones de la tragedia se escapaban de las manos de la autoridad. Entre otros motivos, porque la policía tenía sus propios problemas.

Tras el levantamiento militar, la Primera Brigada de Investigación Criminal, dirigida por el comisario general Antonio Lino, fue depurada. Lino era un policía de larga trayectoria, republicano conservador y ferviente católico, cuyo hijo de dieciséis años, falangista, vivía escondido en algún lugar de Madrid desde el fracaso del golpe. Lo de su hijo era vox populi, y el Gobierno de Largo Caballero quiso marcarlo de cerca. Con ese objetivo se crearon dos nuevas brigadas, teóricamente a las órdenes del propio Lino: una dirigida por el comunista Javier Méndez, y otra por el socialista Agapito García Altadell. La plantilla policial se multiplicó por cinco. Los nuevos policías eran militantes de ambas tendencias sin experiencia previa o directamente miembros de las Milicias Populares, algunos con antecedentes judiciales que nada tenían que ver con la política.

A partir de ahí, Lino vivió en permanente estado de nervios. Con motivo, porque en la sede de la Brigada de la calle Víctor Hugo escondía militares, falangistas, curas y otros personajes perseguidos. Quienes lo trataban, como Ulloa, aseguraban que no se atrevía a salir solo del edificio. Siempre lo hacía acompañado por un grupo de hombres de confianza con las armas dispuestas. El caso es que varios agentes de su entorno fueron detenidos y alguno asesinado mientras crecían el poder y la influencia de sus rivales. Y no sin méritos, pues con los registros practicados por las nuevas brigadas se habían descubierto dieciocho millones de pesetas en el palacio arzobispal, dos millones en el convento de las Carmelitas, otros dos en casa de un canónigo, otros tantos en el domicilio del tesorero de la congregación de San Ginés y un millón en el del propio obispo, amén de otras cifras considerables en centros relacionados con el clero. Era una cantidad notablemente inferior a la requisada en domicilios de banqueros, aristócratas y políticos de derechas, pero en todo caso un dineral que asociaba de nuevo a la Iglesia con la vieja tentación de evadir capitales y reforzaba su imagen de enemiga declarada de la República.

Cesado en septiembre, perdida su buena estrella, Antonio Lino se refugió en la embajada de México y escapó a Francia ayudado por su enemigo íntimo García Altadell, seguramente encantado de frustrar los turbios planes de su competidor Javier Méndez para con el depuesto comisario general. El propio García Altadell seguiría sus pasos dos meses después, aunque en este caso, según las malas lenguas, con un maletín de joyas valoradas en veinticinco millones de pesetas, resultado de los robos y expolios protagonizados por sus hombres de confianza. Su suerte, sin embargo, había acabado con la llegada a tierras galas. El embajador de la República en París hizo llegar a los franquistas el plan del fugitivo de viajar a México por vía marítima y una escala de su barco en Canarias permitió la detención. Agapito García Altadell fue ahorcado en Sevilla un año después de iniciada la guerra.

Desaparecidos Lino y García Altadell, el comunista Javier Méndez se convirtió en el hombre fuerte de la BIC, aunque los grupos de Homicidios salieron bastante bien librados de esta guerra civil interna, y el propio Balbino Ulloa, tras los resquemores iniciales, sobrevivió en su puesto.

Entretanto, la verdadera guerra se había aferrado como una garrapata a los lomos de Madrid. El director general de Seguridad, Manuel Muñoz, escapó a Valencia con el Gobierno, y todos los efectivos policiales pasaron a depender de la Junta de Defensa. La consejería de Orden Público se impuso la obligación de devolver cierto orden legal a una ciudad casi ahogada por la tenaza fascista. Aun así, los sobresaltos por desmanes estaban lejos de ser eliminados. La necesaria evacuación de la cárcel Modelo, casi en pleno frente de batalla, acabó con un millar de presos aún no juzgados en fosas comunes del pueblo de Paracuellos del Jarama, a los que se unieron otros de distintas prisiones.

A los bombardeos aéreos se sumó la artillería, que elegía para descargar su furia los lugares y horas más concurridos, como la salida de los espectáculos de la Gran Vía. Franco, que se había ganado a pulso el dudoso título de primer asesino aéreo de población civil de la historia, demostraba además con sus baterías que el anuncio de arrasar la ciudad no era una simple amenaza.

El policía abre la segunda carpetilla y aparta a un lado la anterior. Entre los sucesos que ambas recogen pasaron casi dos años; un año y diez meses, exactamente. Recuerda muy bien aquel mes de mayo, el mes de Irene, y cómo ese caso, si no le había ayudado a quitar de su mente la tragedia de aquella muchacha, sucedida apenas unos días antes, sí que había contribuido al menos a distanciarlo un poco del dolor y el desconcierto anímico.

Había sido un tiempo, el que separaba aquellos dos acontecimientos, en que el trabajo policíaco quedaba casi en segundo plano, un tiempo en el que los males de la guerra, la enfermedad y el hambre ocupaban el quehacer cotidiano de un millón de almas, y la impotencia ante el drama el corazón de Lombardi. Casi tenía olvidado el caso del seminario, sin hilos de los que tirar ni ganas de buscarlos, cuando apareció el segundo cadáver.

De nuevo era un hombre joven, vestido de paisano y abandonado en la orilla del río Manzanares cerca de la estación Imperial. El trabajo del gabinete de identificación resultó especialmente arriesgado, pues el cuerpo quedaba en campo abierto, en un territorio propicio para el fuego enemigo y a escasos cien metros de una batería defensiva situada junto a la estación, cuyos miembros habían dado aviso a la policía al reparar en el insospechado cadáver.

Esta vez, el asesino había utilizado un objeto contundente para desnucar a su víctima. De un solo golpe, preciso y definitivo. Como a la precedente, le había seccionado los genitales, que aparecieron sobre la arena a corta distancia de un cuerpo cuyos pies estaban parcialmente sumergidos en el agua. Lejos de conformarse con este ensañamiento, el criminal había rociado el rostro, buena parte de la cabeza y el cuello de la víctima con un producto corrosivo hasta el punto de que en algunas zonas resultaba bien visible el hueso del cráneo.

Su cédula de identidad estaba expedida a nombre de Eliseo Merino, de veintinueve años, natural de Madrid. Los resultados forenses confirmaron las impresiones iniciales, que el ácido empleado era salfumán y que la muerte se había producido la noche previa, sin testigos. El asesino se había llevado consigo tanto las armas homicidas como el recipiente donde necesariamente portaba el ácido clorhídrico. En esta ocasión había huellas, pero no en el cadáver, limpio de polvo y paja como en el caso anterior, sino en la tierra en torno al cuerpo. Huellas que no servían de mucho, porque eran tan difusas y heterogéneas que bien podían pertenecer a los artilleros de la batería cercana que habían descubierto el cuerpo al amanecer. En las pesquisas posteriores se confirmaron estos extremos, y los interrogatorios practicados entre los soldados tampoco ofrecieron luz, porque todos tenían coartada entre las once y las dos de la madrugada, franja horaria del crimen.

Al igual que en el caso anterior, la investigación llevó a un camino sin salida. Se pudo averiguar que la víctima había residido en el seminario, aunque su edad hacía suponer que tal vez se trataba de un profesor. En la cédula personal figuraba un domicilio de Madrid, donde vivía su padre viudo. Vivía, porque en algún momento se había pasado a la zona fascista y su domicilio, un edificio del barrio de Puerta Cerrada, llevaba más de un año ocupado por varias familias de refugiados.

Como meses antes, Lombardi se encontraba ante un obstáculo insalvable. Conocía la identidad de las víctimas y su vinculación con el clero, pero carecía de testimonios que permitieran determinar la relación que pudiera existir entre ellas más allá de esa coincidencia tal vez circunstancial del seminario. El inspector jefe Ulloa estaba seguro de que el factor anticlerical era decisivo y que había que buscar al autor o autores de aquellas barrabasadas entre los grupos anarquistas incontrolados; pero Lombardi sabía que Balbino Ulloa era un católico practicante, o lo había sido hasta que el culto se convirtió en peligroso, y que su aversión a los anarquistas tenía mucho que ver con sus miedos y creencias. Por otra parte, tampoco es que fuera una pista clara el elemento anticlerical, puesto que convertía en sospechosa a la mitad de la población madrileña.

No, los asesinatos de sacerdotes que se habían producido en la ciudad, de los que Ulloa culpaba exclusivamente a la ideología anarquista, eran otra cosa, crímenes derivados del fanatismo, el odio y el miedo. A los autores de estos delitos, que actuaban siempre en grupo, les bastaba una descarga de fusil para satisfacer su ira, y de existir vejaciones a las víctimas se producían con características de linchamiento post mortem, de forma gregaria y grosera, sin relación con la minuciosidad demostrada en los dos casos que le sorbían el seso.

El único factor común era el seminario. El seminario, y ese modus operandi del asesino, frío y vesánico como nunca antes había visto. Y en esas dos líneas de investigación dio sus siguientes pasos.

Carlos Lombardi había conocido a Bartolomé Llopis de forma casual, durante una reunión de Izquierda Republicana, partido al que ambos estaban afiliados. Algo más joven que el propio policía, Llopis era ya, a pesar de su edad, un prestigioso psiquiatra que trabajaba como capitán médico en el hospital Provincial. Animado por su afinidad militante, decidió visitarlo y compartir con él sus dudas. El doctor tuvo la amabilidad de abandonar durante un rato sus obligaciones para acompañarlo en un breve paseo por el patio del centro sanitario.

—Vivimos momentos trágicos, en los que cualquier circunstancia puede encender el interruptor de la demencia. —Llopis cabeceó, apesadumbrado ante la petición que acababa de escuchar—. Ahí dentro hay cientos de personas tan normales como usted y como yo a las que el hambre convierte en verdaderos enfermos mentales. Quién sabe lo que hay detrás de esos terribles casos que usted investiga. La muerte de un ser querido, una injusticia sufrida, un detalle al que ni siquiera concedemos importancia. Ya que hablamos de curas, ¿le suena a usted el cura Galeote? Hace unos cincuenta años.

Ninguno de los dos había nacido cuando aquello sucedió, pero Lombardi conocía al dedillo los casos más llamativos relacionados con su profesión, y el de aquel sacerdote había hecho correr ríos de tinta en su época por sus especiales características y el morbo que arrastraba. El tal Galeote había disparado tres tiros al recién nombrado primer obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá en la escalinata de la catedral de San Isidro, con resultado de muerte. El asesino quedó recluido en el manicomio de Leganés hasta el fin de sus días.

—Aquella fue la primera vez en nuestro país que se tuvo en cuenta la opinión psiquiátrica a la hora de dictar sentencia —apuntó el doctor—. En vez de ser entregado al garrote vil como solicitaba el fiscal y esperaba la opinión pública, el juez, atendiendo a los informes de los frenópatas, decidió su reclusión de por vida en un centro de enfermos mentales. Los argumentos médicos aseguraban que el cráneo del cura era raquítico, más pequeño de lo normal, y tan degenerado que se aproximaba al de los que entonces se llamaban imbéciles. Hasta estudiaron a medio centenar de sus parientes para llegar a las mismas conclusiones. El hecho de ser tartamudo, casi sordo y de pupila estrecha, amén de su gran memoria y tenacidad, fueron datos decisivos para determinar que se trataba de un demente. Hoy nos reímos de semejantes conclusiones, pero debemos ser benévolos con los cortos pasos de la ciencia en su evolución.

Ambos coincidieron en que el hecho de que el asesino fuera sacerdote contribuyó al triunfo de la psiquiatría en el veredicto, porque ejecutar a un hombre consagrado resultaba demasiado escandaloso para la época. Otro gallo habría cantado si el culpable hubiera sido un pobre diablo. En los casos actuales, argumentó Lombardi, debería buscar a un loco, a una mente desquiciada.

—Fue declarado loco, pero —matizó Llopis— ¿sabe usted lo que dijo Galeote tras descargar su revólver en la espalda del obispo? «¡Ya estoy vengado!», gritó ante cientos de testigos. Lo que quiero decirle es que no es necesaria una patología mental declarada para vengar una ofensa. O que esa patología puede emerger en el mismo instante en que se decide la venganza, y no antes. Y Galeote tenía motivos, por subjetivos o exagerados que puedan parecernos, para tomarse venganza de lo que entendía una injusta humillación por el apartamiento de sus funciones sacerdotales.

Pero en poco se asemejaba el caso Galeote con los que le ocupaban, había objetado el policía. Un asesino vulgar no se andaba con tanto detalle, ni siquiera en los contados casos de asesinos múltiples. Mataba donde y cuando podía, y se largaba. Desde luego, nadie en su sano juicio haría con un cadáver lo que sus ojos habían visto.

—Tal vez no deba usted buscar un demente de larga trayectoria. Los motivos que pueda tener el autor de esos crímenes se me escapan, pero está claro que no le basta con la muerte. Y que probablemente elige a sus víctimas. Puede que quiera comunicar algo con su saña suplementaria. Qué es lo que expresa, a quién y por qué, parecen buenas preguntas para empezar la búsqueda.

Lombardi ya se había hecho esas tres preguntas entre muchas otras, si bien no formuladas tan sistemáticamente. El significado de las mutilaciones, si es que lo tenía, en el cuerpo de dos clérigos, podía ofrecer algo de luz. Y quién mejor que un sacerdote para opinar al respecto. Aunque no era sencillo encontrar un sacerdote, mucho menos uno dispuesto a hablar con la policía, en el Madrid de finales del treinta y ocho.

Leocadio Lobo era uno de los pocos curas que circulaban con libertad y sin miedo. Los periódicos destacaban cada una de sus conferencias y se hacían eco de su presencia en todo tipo de actos. No en vano había sido paladín del Frente Popular ya antes del levantamiento militar. Varios foros europeos habían escuchado su decidida defensa de la República, su condena del fascismo que inspiraba al ilegal movimiento insurgente y la denuncia de una jerarquía eclesiástica que bendecía a los golpistas y sus intereses en lugar de alinearse con los oprimidos.

El distinguido sacerdote, tal y como lo denominaba la prensa local, había sido tiempo atrás delegado de la Junta de Protección del Tesoro Artístico y ahora era jefe de la sección de Confesiones y Congregaciones Religiosas, un vano intento gubernamental de normalizar el culto religioso. Él daba ejemplo celebrando algunas misas en templos que no habían sido profanados, promoviendo la restauración de otros semidestruidos y organizando actos tan llamativos como una exposición de arte sacro patrocinada por la CNT.

Lombardi visitó a Leocadio Lobo en su despacho de la delegación general de Euzkadi; no porque fuera vasco, ya que el sacerdote había nacido en un pueblo madrileño, sino porque el peneuvista Manuel de Irujo, promotor de la normalización cultual, había puesto a disposición de ese objetivo la infraestructura de su partido en la ciudad.

Lobo era un cincuentón de facciones suaves, gafas redondas y pelo canoso que vestía de negro. Detalle que no debería llamar la atención tratándose de un sacerdote, aunque sí el hecho de que había sustituido la tradicional sotana por chaqueta y pantalón. Hacía más de dos años que el uniforme clerical había sido desterrado de las calles de Madrid. Conocedor de las simpatías de aquel hombre por Manuel Azaña, Lombardi quiso unir en la presentación su calidad de militante de IR a la de policía, aunque enseguida se dio cuenta de lo innecesario de semejante advertencia al comprobar el carácter abierto de su interlocutor.

El asunto revolvió en Lobo una herida que sin duda guardaba a flor de piel. No en vano había asistido impotente a la ejecución de muchos de sus colegas, hecho que por supuesto condenaba, aunque desde una postura crítica hacia el papel político desempeñado por la Iglesia.

—Yo mismo estuve varias veces a punto de ser fusilado en los primeros días de la rebelión —confesó con cierto temblor en su decidida y modulada voz—. Me salvó mi compromiso, mi testimonio en defensa de los desfavorecidos. Al conocerlo, los milicianos me respetaron. Como respetaron muchas iglesias que no se habían significado contra la República. Son hechos lamentables que han causado demasiadas lágrimas, demasiado dolor. Pero también los fascistas han matado sin juicio previo a sacerdotes. De haber mártires, tanto lo serán unos como otros, digo yo.

El policía hubo de armarse de paciencia antes de poder entrar en materia y escuchó con gusto las divagaciones de quien parecía ser un ameno conversador, empeñado en devolver su carácter público a una religión obligada a sobrevivir en la clandestinidad. Aunque un poco distinta, ciertamente, pues él proponía una religión unida al pueblo, con una liturgia traducida al español para que todos pudieran comprenderla y dejara de ser un vacío ejercicio de latinajos distanciado de la vida cotidiana. A Lombardi nunca le había interesado ese mundo, levantado en su opinión sobre elementos irracionales, y sostenido por el fanatismo y la superstición; pero escuchar al padre Lobo resultaba interesante por su tono didáctico y el orden mental que demostraba.

—Hace más de veinte años que dejé el seminario —reconoció al fin—, así que no puedo ayudarlo. Esos nombres que ha citado me son por completo desconocidos. En cuanto a otra gente que tal vez sí pueda, comprenda que no voy a facilitar a la policía un contacto con personas que andan huidas, en las catacumbas. Solo faltaba que a los calificativos de cismático, rojo y demás lindezas que me dedican los míos, añada el de delator.

Lombardi aceptó el revés con respeto, aunque dejó claro que aquella negativa significaba un freno a la investigación y que podría favorecer asesinatos de similares características en el futuro.

—Lo comprendo, y le doy mi palabra de que trasladaré su inquietud, junto con esos nombres, a las personas convenientes, aunque dudo mucho que me escuchen. En cuanto a las terribles características de esas muertes, coincido con usted en que parecen seguir una pauta, una especie de rito, cierta liturgia. Pero le aseguro que nada tienen que ver con la liturgia cristiana. Cristo nos ofrece vida frente a la muerte; amor frente al odio. Todo lo contrario de lo que usted me cuenta, que más parece fruto de una pobre mente desquiciada.

Fue una entrevista decepcionante, de la que Lombardi solo pudo sacar tres conclusiones. La primera, que Leocadio Lobo era un idealista; o un iluso, si es que pensaba sinceramente que la Iglesia sería capaz de renunciar a privilegios amasados durante siglos para enfrentarse a los socios que le habían permitido esa posición. La segunda, nada novedosa y hasta cierto punto coincidente con la de Bartolomé Llopis, que debía buscar a un perturbado. Y la tercera, mucho más incómoda, que no encontraría ningún apoyo entre sus víctimas potenciales.

Sin resultados ni noticias de las prometidas gestiones de Lobo llegaron los primeros meses del treinta y nueve, cuando un acontecimiento centró casi por completo la atención de Lombardi. Un mal día de febrero, el inspector jefe Balbino Ulloa desapareció sin despedirse. La inquietud inicial por su vida quedó conjurada al confirmarse que también su esposa y sus dos hijos se habían evaporado. Lombardi estaba seguro de que habían buscado refugio en una embajada.

Quizá ya lo sospechaba y no quería admitirlo. Había percibido los primeros síntomas (—Las cosas están muy feas, Carlos. No sé cómo va a acabar esto.) durante las pasadas Navidades, cuando su jefe lo invitó amablemente a comer en su casa, pero él no concedió a esas palabras más importancia que las que pudiera tener la confesión íntima de una evidencia que ambos compartían.

Feas estaban, por supuesto. Después del desastre del Ebro, Barcelona quedaba a tiro de piedra de los fascistas. Tan a tiro que, aun sin saberlo, mientras ellos comían, los ejércitos de Franco habían roto el frente e iniciado su ofensiva sobre Cataluña.

En ningún momento había sugerido Ulloa algo parecido a la deserción, pero desde aquella fecha todo había empeorado. Los facciosos dominaban desde los Pirineos hasta Tarragona y el Gobierno republicano se había refugiado en Francia como miles de exiliados. Balbino Ulloa había elegido salvar el culo. Quién sabe, comenzó a elucubrar el policía en aquellos días, si ya se preparaba la salida desde tiempo atrás, si no sería incluso un quintacolumnista.

Carlos Lombardi se sumió en una suerte de desamparo personal a partir de ahí. Le había fallado un contrafuerte que suponía sólido desde hacía muchos años, alguien a quien consideraba amigo y que tal vez fuera un traidor. Se sentía burlado. Por si fuera poco, un par de semanas después Manuel Azaña presentaba su dimisión como presidente de la República. Su mundo se estaba desmoronando, y a primeros de marzo ya sabía que todo estaba perdido.

Enfrascado en sus pesares, poco más que indiferencia le provocó el enfrentamiento armado entre casadistas y comunistas que convulsionó Madrid durante una semana. Y al triunfar los partidarios del Consejo Nacional de Defensa, tan solo cabía esperar un armisticio lo más rápido y digno posible.

Pero aún quedaba una sorpresa antes de ese final. En los últimos días de marzo hallaron un nuevo cadáver en un edificio agujereado por los obuses: otro joven, tendido al pie de las escaleras que unían el entresuelo con el principal de uno de los últimos portales de la calle Las Aguas. También degollado, e idéntico ensañamiento con un paquete genital utilizado para dibujar sobre las paredes siete trazas sanguinolentas.

No había tenido ocasión de ver aquellas fotografías en su momento, ni los informes forenses. Pero al hacerlo ahora le parecen una copia exacta del crimen cometido a las puertas del seminario en los primeros días de la guerra. En este caso, la víctima había muerto la noche previa, aunque nadie había reparado en su cuerpo hasta bien entrada la tarde del día siguiente.

Recuerda con cierto sonrojo cómo la contemplación del nuevo cadáver lo había descompuesto de forma extraordinaria, probablemente por la crisis de inseguridad y la depresión que lo atenazaban en aquellas fechas. Tenía la sensación de que el asesino volvía a burlarse de él. Un nuevo fracaso que le restregaban por la cara en un momento de grave descalabro personal. Por eso se había desentendido de las labores del grupo de identificación para buscar aire en las calles adyacentes.

En las últimas semanas había conseguido algunas direcciones. Domicilios de gente influyente donde se refugiaban miembros del clero y se celebraban misas clandestinas. No los había visitado por respeto, por no provocar con su presencia una alarma que podía traer peores consecuencias que el bien que pudiera aportar a la investigación. Por respeto a sí mismo y a su obligación policial de denunciar a los presumibles enemigos. Por respeto, y también por desidia, porque la sensación de derrota lastraba sus pies tanto como su ánimo.

Aquella tarde, desde la calle Las Aguas vagabundeó desconcertado, ausente, durante un par de horas, hasta descubrirse en las proximidades del puente de Toledo. Había anochecido y una suave llovizna biselaba el reflejo de los pocos faroles inmunes a la guerra y a la prohibición de encender la luz por motivos de seguridad. El silencio y la quietud por allí resultaban chocantes, como si la ciudad hubiese detenido en un momento indeterminado su agónica respiración tras casi mil días de asedio. Las baterías en la orilla del río habían sido abandonadas.

La luz de unos faros creció entre el sirimiri al tiempo que lo hacía el ruido de un motor. Antes de que pudiera reaccionar, un Fiat negro frenó a un par de pasos. Dos paisanos iban encaramados a los pescantes laterales. Cuando Lombardi reparó en que estaban armados era demasiado tarde. Su chapa y la pistola no eran argumentos suficientes. A los dos fulanos se les sumaron cuatro más que saltaron a la acera, en tanto otro se mantenía al volante.

Desarmado, lo obligaron a apretarse en el asiento posterior junto a los que ya había identificado como falangistas.

—Se os ha acabado el momio, rojos de mierda —dijo el conductor—. Te vamos a dar matarile.

El coche atravesó con calma el puente. Los fascistas parecían convencidos de que violar el toque de queda en pleno frente les iba a salir gratis. Era una temeridad, y Lombardi esperaba que de un momento a otro una ráfaga los barriera de la calzada. Pero nada sucedió. Las ametralladoras parecían estar tan privadas de servidores como las baterías. Y eso solo podía significar que la guerra había terminado por abandono de uno de los contendientes.