Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Del Nuevo Extremo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Esta edición es un homenaje a los 40 años de la aparición de su primer libro y contiene 200 de sus mejores cuentos seleccionados de: Cuentos para Verónica, Verónica crece, Palabras para mi hija adolescente, Cuentos para leer sin rímel, Cuentos con niebla, Cuentos de amor, Durará lo que dure el mundo, Mariposas encerradas en mí, La nostalgia, Es tan largo el olvido, Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 794

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

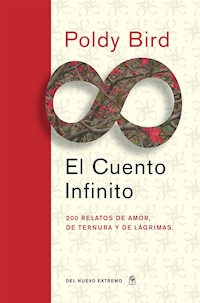

El cuento infinito

Poldy Bird

El Cuento Infinito

200 RELATOS DE AMOR, DE TERNURA Y DE LÁGRIMAS.

Bird, Poldy

El cuento infinito / Poldy Bird ; coordinado por Mónica Piacentini ; dirigido por Tomás Lambré. - 1a ed. - Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2013.

E-Book.

ISBN 978-987-609-415-3

1. Narrativa Argentina. I. Piacentini, Mónica, coord. II. Lambré, Tomás, dir.

CDD A863

El cuento infinito

© 2009, Poldy Bird

© 2009, Editorial del Nuevo Extremo S.A.

A. J. Carranza 1852 (C1414 COV) Buenos Aires Argentina

Tel / Fax: (54 11) 4773-3228

e-mail: [email protected]

www.delnuevoextremo.com

Diseño de tapa: Sergio Manela

Diseño de interior y armado: Marcela Rossi

Corrección de texto: Diana Gamarnik

Director editorial: Miguel Lambré

Coordinador de edición: Tomás Lambré

Imagen editorial: Marta Cánovas

Primera edición: marzo de 2009

Primera edición en formato digital: enero de 2023

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto 451

ISBN: 978-987-609-415-3

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

A cuarenta años de la publicación de su primer libro

Cuentos para Verónica

Estos cuentos hacen mejor al mundo.

ERNESTO CARDENAL

Cuentos que hacen mejor al mundo

Poldy Bird nació en 1941 en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, una de las provincias del litoral argentino y, siendo niña, se trasladó con su familia a Buenos Aires.

Tenía solo ocho años cuando su madre murió trágicamente en un accidente de tren. Ese desdichado episodio marcó su existencia, y también signó su destino literario. Su obra estaría profundamente influenciada por los duros golpes que atravesó en su vida.

“Mi mamá era escritora y yo heredé esa vocación completamente”, dice convencida Poldy, para explicar su temprana inspiración.

A los 13 años ganó un concurso de poesía, y ese hecho fue clave para su futuro. “Hay una edad en la que es necesario ganar un premio para saber que se está en el camino correcto”, afirma la escritora al recordar esos tiempos iniciales, en los que confirmaba su don y su profesión.

A los 16 años, ya había publicado su primer cuento y, a los 17, comenzó a escribir profesionalmente en diarios y revistas. Poemas, cuentos y artículos fueron apareciendo en importantes medios nacionales y del exterior. Había iniciado la actividad que aún hoy lleva adelante.

Fue directora de la revista Vosotras, a la que convirtió, con sus ideas innovadoras, en líder de las publicaciones femeninas.

Ha sido reconocida con varios galardones internacionales, entre los que se destacan el Premio Santa Clara de Asís y el Premio Mundial Consagración de la Literatura.

Un hecho fundamental en la vida de Poldy fue el nacimiento de su hija Verónica, a quien dedicó varios libros de cuentos.

En 1969 publica Cuentos para Verónica, el primer libro de autor argentino traducido al japonés, que ya lleva vendidos en la Argentina más de 2.000.000 millones de ejemplares. Su segundo libro, Cuentos para leer sin rímel, va por su 70º edición. Luego de estos dos grandes éxitos editoriales publicará: Cuentos de amor, Palabras para mi hija adolescente, Durará lo que dure el mundo, Caramelos surtidos, Morir entre tus brazos, Nuevos cuentos para Verónica, Cuentos con niebla, Ventanas, Escondido en el aire, Besos en la boca, Pasa una mujer, entre otros.

En 1980 bajo la dirección de Fernando Ayala se filma la película Días de ilusión,con la participación de Andrea Del Boca, Luisina Brando, Fernando Siro e Hilda Bernard, basada en un cuento de Poldy Bird llamado “Mamá de niebla”.

En el marco del III Congreso de la Lengua Española, realizado en la ciudad de Rosario en noviembre de 2004, al cierre de una mesa redonda que integraba junto a Carlos Del Frade, Armando Del Fabro y Horacio Zabala, Poldy Bird recordó unos versos de su madre que arrancaron aplausos y provocaron emoción en el auditorio:

“Vela por la palabra que pronuncias con el mismo cuidado con que elige el labriego la semilla para su campo arado. >Planta en el aire un bosque de cálidas palabras perfumadas... Para que sobrevivas, cuando de sangre y voz no quede nada”.

Durante los últimos tiempos, Poldy Bird se desempeñó como colaboradora y columnista en distintos medios gráficos y radiales del mundo.

Esta edición, que contiene 200 de sus mejores cuentos, es un homenaje a los 40 años de la aparición de Cuentos para Verónica, uno de los tres libros de autor argentino más vendidos de todos los tiempos, los otros dos son el Martín Fierro y Las recetas de Doña Petrona.

Pero la desdicha vuelve a signar la vida de la gran cuentista argentina. En noviembre de 2008 muere Verónica, quien no estará para revisar las páginas del libro más trascendente de su madre, este que ella ha fundado con su nacimiento.

Estas páginas confirman la impresión del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que luego de leer sus relatos dijo: “Los cuentos de Poldy Bird hacen mejor al mundo”.

Para entender la historia de la literatura, debemos conocer también la historia de sus lectores. Poldy Bird fue elegida por el público y es, sin dudas, la narradora sudamericana más leída de todos los tiempos. Sus cuentos han conmovido a tres generaciones, y reflejan, como ningún otro documento lo ha hecho, la emoción argentina de las últimas cuatro décadas.

Cuentos para Verónica

Dedicatoria

Cuando la maestra les preguntó a los chicos de primer grado la profesión o trabajo de sus padres, Verónica, entusiasmada, respondió:

—Mi mamá escribe.

Sus compañeros, riéndose, dijeron: “Mi mamá también escribe”. “Y la mía”. “Y la mía”. Todas las mamás escriben. Pero vos quisiste decir otra cosa, gorda mía; y la maestra salió en tu ayuda:

—La mamá de Verónica escribe cuentos que salen publicados en las revistas.

—Y muchos de esos cuentos son para mí —agregaste, orgullosa, dientes de conejo, cara de manzana.

Los cuentos de este libro, los que vos me inspiraste, te pertenecen. Son para vos y son tuyos. Y dicen, sencillamente, lo que todas las mamás les dicen a sus hijos, lo que sienten por ellos... y no lo han escrito por falta de tiempo, o por creer que no sabrían hacerlo.

He reunido en este libro la maravilla, los asombros, los miedos de una etapa de oro y de prodigio: los primeros seis años de tu vida. Durante estos seis años, estuviste bajo mis alas, como un pollito bajo las alas de la gallina.

Ahora las he abierto para que otros seres te ayuden, también, a conocer el mundo que queda afuera de las paredes de nuestra casa. Un lápiz, un cuaderno, letras, números, libros, mapas y pizarrones, trazan la nueva senda.

La “señorita Cristina” te está enseñando a caminar por ella.

Para mí también comienza una etapa nueva: la de aprender a compartirte.

Ya ves, Verónica: también las mamás tenemos que aprender muchas cosas para aprobar cada día el examen de amor que nos toman los hijos.

Espero sacar siempre MUY BIEN 10.

Y espero que esa sea tu nota cuando haya que colocarla junto al nombre de esa materia tan difícil que se llama FELICIDAD.

Bienvenida

Esta es mamá, Verónica, mamá que va a redescubrir el universo desde tus ojos nuevecitos. Mamá que te aprieta en sus brazos con un poco de miedo y una emoción tan grande que la hace temblar. Mamá que va a aprender muchas cosas a tu lado, esas cosas que vas a balbucear con tu hociquito de rosa, esas cosas que vas a señalar con tu índice crédulo, amasado con estrellas y espuma. Ahora tú eres la brújula que señala el Norte. No hay nada más importante que tú.

Chiquita y hambrienta, ocupas todo el mundo. Donde tú estás no hay lugar para nada más. No hay más aire que tu aliento leve ni más tibieza que la de tu cuerpecito. No hay más luz que la que encienden tus pupilas cuando abres los ojos. Y tiene tanta fuerza tu minúscula presencia que ha borrado todo lo que estaba atrás.

Ya no hay recuerdos, Verónica, solo cuenta la vida desde que naciste.

Enero te trajo en su último día, te trajo acunándote en las casuarinas de plata y verde, te trajo palpitando en el corazón de pájaro que late en el verano.

Fuiste una revelación y una sorpresa, la realización de un largo sueño, de una ansiedad florecida cada día.

Yo te tenía preparado un nombre y una cuna. Hubiera querido tenerte preparado un mundo mucho mejor que este que te ofrezco... un mundo sin envidias, sin guerras, sin rencores; un redondo y luminoso mundo de paz y de trabajo. Un mundo de cocuyos brillantes, de globos de colores, de barriletes y ositos de felpa.

Un mundo en el que nunca tuvieras que derramar una lágrima. Pero, no, no temas, nenita mía. No tengas miedo.

Mamá está aquí, a tu lado. Te tiene fuertemente apretada. Así. Así.

Mamá no sabe cantar, pero te canta.

Mamá te defenderá.

Y si tienes que equivocarte, las equivocaciones te servirán de experiencia. Y si tienes que sufrir, el sufrimiento te hará fuerte. Y si tienes que llorar –como podrás hacerlo sobre mi pecho siempre pronto para ti–, las lágrimas no serán tan amargas.

Mamá no pudo prepararte un mundo, Verónica, un mundo maravilloso... pero sí puede prepararte a ti para que sepas ver maravilloso este mundo lleno de defectos que te brinda.

Esta es mamá, Verónica. Mamá, que hasta ayer nomás jugaba un poco a vivir, jugaba un poco a ser mujer.

Mamá, que hasta ayer nomás jugaba a buscarte un nombre, a imaginarte un color de ojos, un color de pelo, hablaba “del hijo que va a venir” sintiendo tu presencia en su cuerpo, pero sin poder armar del todo tu rostro, como un rompecabezas al que le faltan algunos pedazos.

Y te imaginaba como un juguetito, un adorno, una flor... y no sabía todo ese montón de cosas que ahora sabe. No sabía de esas noches custodiando tu cuna como un ángel guardián, oyendo tu respiración, estudiando tus movimientos, palpando tu llanto en su propia carne como algo que duele, que estremece... brindándose para tu hambre con esa magnífica certeza de que dependes de ella para todo, y con esa sublime emoción de sentir que te nutres de su savia.

Eso sí, tendrás que perdonarle a mamá los escarpines celestes, la pelota de colores, un nombre que suplantó por mucho tiempo al tuyo; tendrás que perdonarle un chico llamado Juan Pablo y su trayectoria de niño a hombre imaginada con todos sus pormenores: un tren eléctrico, un barrilete, un cuaderno de versos, un cigarrillo, un vaso de vino, una trasnochada con su ojera azul...

También, y desde ahora, tendrás que empezar a perdonarle los errores que cometa contigo.

Porque mamá te quiere, Verónica, pero hay muchas cosas de ti que ignora, que no sabe.

Mamá quisiera ser sabia, ser adivina, ser un poco Dios... pero tiene que resignarse a su arquitectura llena de defectos y debilidades, tiene que empinarse sobre sus miserias, sobre sus escombros y desangrarse hasta llenarse de luz para que tú la veas, para que tú la ames, para que tú la admires.

Ahora no puedes entender esto porque eres muy chiquita. Pero mañana crecerás y mamá hará más lento su paso para poder caminar a tu compás y estar siempre a tu lado.

Esta es mamá, Verónica, una mamá que quiere gustarte y hoy, en tu primer mes de vida te dice: Bienvenida. Y gracias, gracias de todo corazón.

Carta

Por si no estoy cuando ya sepas leer con los ojos y con el corazón al mismo tiempo

Cuando te miro, Verónica, tan chiquita, tan redonda, con tu pelito de seda, haciendo morisquetas frente al espejo, soy feliz... y tengo miedo.

Porque el miedo es un raro ingrediente de la felicidad, sobre todo de esta felicidad mía tan pulida, tan dulce, tan nueva.

Ahora no lo entiendes, claro, tienes nada más que un año, un añito que pregonas con tu índice en alto y una sonrisa de solo seis dientitos de conejo.

Ahora tu mundo se reduce a los pajaritos de cartulina que papá colgó del techo de tu cuarto y el aire mueve constantemente para tu asombro y tu alegría. Y a la muñeca que buscando tu amistad solo encontró que te diviertas tirándola al suelo desde tu cuna. Y al muñeco de celuloide pintado de rosa que tiene campanas en la barriga y suena a gloria cuando lo mueves.

Ah... tu mundo, tu mundo de sopa, de puré, de torpes balbuceos, de rodillas sucias de gatear por el piso, de chupetes, de pañales, de agua tomada con bombilla y verdaderas proezas para sacarle las perillas al televisor. Es un mundo chiquito, vigilado, seguro, con olor a colonia para bebés. Un mundo que cabe en la palma de tu mano gorda.

Yo estoy en ese mundo, soy una enamorada de ese mundo. Sí, Verónica, ahora mamá está. Lloras de noche y corre a tu cuarto, te acaricia la cabeza, te dice que vuelvas a dormirte.

Mamá ya te conoce bien, sabe todo lo que te gusta y lo que no te gusta, y cuando pone sus ojos sobre ti, te estudia, te analiza, trata de comprenderte, trata de aprender cuál es el camino que llega a tu corazón, para transitar siempre por él.

Y ese es mi miedo.

Hoy estoy aquí, tan cerca tuyo, pensando la manera de hacerte feliz, segura de que a mi lado encontrarás la dicha. Pero... ¿si me muero antes de que seas grande?

¿Y si me muero antes de poder responder a todas tus preguntas, antes de poder aclarar tus dudas, antes de poder secar las lágrimas de tus primeras desilusiones, esas que duelen tanto?

No, no tengo que morirme, no quiero.

Pero si me muero, quiero dejarte entre muchas, muchas cosas (mi vida, mis sueños, mi inmenso amor por ti), una carta para que la leas cuando sepas leer con los ojos y con el corazón al mismo tiempo. Y sientas entonces que estoy a tu lado, que estirando la mano puedes tocarme en el aire y afinando el oído puedes escuchar mi voz y mi risa (porque por sobre todas las cosas quiero que te acuerdes de mi risa).

Verónica, gorrión, esta es la carta:

“A tu alrededor hay un mundo con todo lo que conoces, con todo lo que amas.

Más allá, un mundo grande, bello y peligroso, donde te espera todo lo que te hará mujer: el amor, el hombre, la decepción, la angustia, el llanto, la felicidad.

Para entrar a ese mundo no uses cábalas, no cierres los ojos, pero tampoco los abras con la intención de ver todo lo malo, lo negativo, lo gris.

No cierres tu corazón con siete llaves, pero tampoco lo dejes sin ninguna cerradura.

No te guardes todo, pero no lo des todo.

No pienses que los caminos son fáciles y te lances a andar con los pies desnudos, las manos abiertas y los ojos lavados con el agua de los arroyos limpios.

Tienes que llevar algo para el viaje, para cualquier viaje que emprendas; un equipaje sencillo y necesario que te ayude y te proteja: la pequeña armadura de tu voluntad para recuperarte de las caídas, así ninguno de los golpes que recibas llegará a romper tu fe; la ternura, porque con la ternura se curan los pajaritos enfermos, se hace reír a los niños y se llena de alegría el corazón de los que queremos.

Y lleva amor, mucho amor, para los que te amen y para los que te odien.

Porque alguien te va a odiar, no sé quién y no sé por qué... alguien te va a odiar sin motivos para odiarte, y el que odia, Verónica, no es malo... solamente está enfermo.

Recuerda que en tu mundo viejo y en tu camino nuevo tienes un amigo.

Es un hombre que te conoce desde que naciste.

Es un hombre que te quiere más que a sí mismo y, aun no comprendiéndote, aun equivocado, siempre va a buscar lo mejor para ti, te va a proteger, te va a ayudar.

Un hombre que hará por ti lo que sea necesario hacer ¡y más!

Un hombre que busca tu luz para iluminarse y busca tu risa para sentir que la vida no se ha vivido en vano.

Un hombre que cuando eras chiquita te compró unos pajaritos de cartulina blanca y negra y los colgó del techo de tu cuarto con hilo de coser. Papá. Tu papá, Verónica.

Puede ser que entonces esté fuera de época, que lo encuentres muy severo o demasiado intransigente; pero si tienes algún problema, acércate a él y díselo. No hallarás mejor amigo que quien ha pasado noches en vela cuando estabas enferma y rezó por ti cuando ya había olvidado las palabras de las plegarias, y lloró de emoción la primera vez que lo llamaste “papá”.

Y, al fin, no quiero engañarte, decirte que te dejo en un mundo de rosas, ruiseñores y todas cosas bellas... Pero tú puedes hacer que tu corazón las invente y cuando lo lastime una espina, sepa que detrás de la espina está el maravilloso milagro de una flor.

Tu mamá”

Canción

Anonó, nena mía. Ya se durmieron todos los chiches en el suelo: el oso de peluche, la vaquita de cuero, el sapito de lata, el sonajero.

Ya se durmieron todos los pájaros del cielo, las ranas de los charcos, los barquitos del puerto.

Anonó, nena mía.

La muñequita rubia ya tiene los ojitos cerrados, hace frío y le puse la manta rosa y blanca de cuando eras bebita.

Los cubos de colores formaron una hilera de verde y amarillo, de naranja y de lila.

Y hay mucho viento afuera.

Anonó, nena mía.

Tus piecitos gordos sobre mis muslos blandos son como dos pimpollos.

Afuera hay viento y tiemblan las estrellas. No temas, ellas velan el sueño de los niños y la luna aprovecha la soledad, el silencio, para contarle al río que esta tarde, en la escuela, te ensuciaste las manos con pomos de acuarela y la hiciste rabiar un poco a la maestra.

Anonó, nena mía.

Mis manos son dos nidos entibiando la dulce seda de tus manitos.

Ya te he contado el cuento del angelito bueno que a los chicos que duermen les deja un puñadito de sonrisas celestes.

Ya te he contado el cuento del hada que hizo flores para la primavera y la hormiga traviesa que se comió los brotes de la planta que crece en la maceta.

Todos están durmiendo. Todos, pero tú tienes los ojitos abiertos...

Y me miras y piensas cosas que no me dices y yo adivino a tientas.

No me iré de tu lado, si es lo que te preocupa. ¡Las mamás siempre están al lado de sus nenas! ¡Nunca las dejan solas, ni siquiera cuando no están con ellas!

Tienen un arrorró dentro del corazón y lo van entonando a lo largo del día. Y tienen, además, una canción de ronda y una canción de amor y de alegría. (Y un poco de pesar y de melancolía).

Anonó, nena mía.

Yo también tengo miedo del rayo y de la tormenta, del mar embravecido, del reloj que se apura para que envejezca.

Pero te haré dormir todas las noches. Todas. Y después de que te duermas, me quedaré un rato para oírte respirar. Y después de dormirme, despertaré cada vez que te muevas en tu cuna.

Responderé a tus risas, una a una.

Responderé a tu llanto.

Le daré una respuesta a todas tus preguntas.

Anonó, nena mía.

Ya se apagó la lumbre. Ya se durmió la rosa. Dentro de poco, la oruga será una mariposa, y ese globo travieso que se escapó esta tarde de tu mano buscará un lugarcito en algún campanario, y mañana temprano, despertará asombrado entre el sonido claro de las campanas mansas, doraditas y lisas, que llaman a misa.

Duermen la calesita, los zapatitos blancos de pasear, la pelota que salta entre tu risa como una nota loca.

Duerme papá, cansado del trajín del trabajo.

Y mientras tus ojitos se velan con sus párpados, mamá te acuna, y una por una las tormentas del mundo van cesando... y una a una las lágrimas del mundo se han secado.

Anonó, nena mía.

Despacio, despacito, para no despertarte, me hago nido a tu lado, y cuando tu cuerpito está quieto y caliente, te doy un beso largo y amoroso en la frente y te llevo a tu cama.

La luna se durmió en la ventana.

La fotografía

A mi madre

Ayer fui a la casa de tía Sara, esa tía que fue un poco tu madre, mamá. Y me dio el regalo que me había prometido para mi casamiento: una fotografía tuya enmarcada en plata, una fotografía para poner sobre mi tocador y verte todos los días.

No es “la fotografía de la madre” que la mayoría de los hijos que ya la perdieron tienen en un lugar de la casa; es una fotografía muy particular: la que retrató tus dieciocho años con una carita de pichón asustado y alegre al mismo tiempo, con un gran sombrero negro que te tapa un ojo. Y con una historia.

—Tu mamá iba con unas amigas... En frente de la plaza tenía su estudio un gran fotógrafo que se especializaba en retratos artísticos. Ella llevaba un sombrero negro y un vestido azul-celeste que yo misma le hice. Era un lindo vestido con graciosos pliegues que recogía un ancho cinturón. El hombre estaba parado a la puerta del negocio y al verla pasar la llamó: “Venga mañana con este sombrero y este vestido y le tomaré una foto”, le dijo.

Tu madre llegó toda ruborosa y divertida, y entre risitas y arreboles me contó lo ocurrido. “¿Qué voy a hacer, tía Sara?”. “Mañana vas a ir con Neneca, por supuesto”.

Él le tomó la foto, la puso en la vidriera y le regaló esta copia más pequeña.

Eras muy linda, madre. Realmente linda.

Tenías dieciocho años, hacía poco que te habías puesto de novia con papá. Un año después te casaste con él y cuando tenías veinte años nací yo. Once meses más tarde, Martita, y dos años y medio después, Noralí.

Ese rostro de niña tomó caracteres más adultos; te imagino corriendo tras nosotras (yo que solo tengo a Verónica y a veces ni sé cómo puedo darme tiempo y maña para ser mamá y muchas cosas más, adoro tu cansancio y te entiendo cada vez mejor).

Te imagino azorada, temerosa, con los minutos contados, el puré que se quema sobre la hornalla, tus versos embarullados sobre el escritorio. Esas coplas que leía por sobre tu hombro mientras las escribías, alegre y rápida con la máquina ruidosa, sentada como Buda en el borde de tu cama.

Me gustaba tu máquina, su ruido; me gustaban tus coplas, sobre todo esas que hablaban de Entre Ríos, tu provincia añorada en los trajinados días de Buenos Aires.

Mi infancia de sol y río

jugando a la ronda está,

cielo arriba y cielo abajo

de flor de jacarandá.

Me gustaba tenerte cerca, y te tuve tan poco... Trabajabas afuera, tenías cátedras de castellano y francés en algunos colegios. Claro, ¡tres nenas! y ustedes dos tan jóvenes... Había que pensar en la casa, en los zapatitos, en el porvenir multiplicado por tres.

Yo te decía “Mamita, no te vayas”, y muchas veces lloraba. “Llevame con vos”.

No, no podías, claro. Cuando me llevaste una vez a tu clase del Normal, las chicas hicieron un revuelo y se pasaron toda la hora mimando y entreteniendo a “la hijita de la profesora”.

Algunas noches yo soñaba que no estabas conmigo y me despertaba gimoteando.

Quizás al día siguiente hayan sido más cansadoras e interminables mis súplicas para que te quedaras. Pero, ¿cómo explicártelo si mis palabras apenas alcanzaban para nombrar lo imprescindible? ¿Y cómo ibas a imaginarte, tan joven, con tantos sueños, con tantas cosas por hacer entre las manos, que a los veintinueve años un tren iba a inaugurar para todos una triste palabra: NUNCA?

Regresabas a casa, ibas hacia la vida y la muerte te salió al encuentro.

Me habías prometido una caja de papel de cartas con muñequitos. Papá te estaba esperando para ir no sé adónde y lo llamaron por teléfono para decirle que habías tenido un accidente.

—¿Un accidente? ¿Mi señora? ¿Dónde está?

—Mamá... ¡mamita!

Él salió volando. Quise llorar. Pero no, ¿para qué llorar? A una mamá nunca le pasa nada. No puede pasarle nada. A mi mamá no.

Habría escuchado mal. No se deben escuchar las conversaciones de los mayores, y menos cuando hablan por teléfono. El castigo por haber hecho algo malo era ese: entender otra cosa, confundirme.

Pero no viniste esa noche. Ni a la mañana siguiente. Ni a la noche siguiente.

Y alguien nos dijo: “Mamita se fue al cielo”.

¿Te das cuenta?

Las tres tan chiquitas (ocho, siete y cinco años) y “mamita se fue al cielo”.

Al cielo. Absurdo. No lo entendimos bien.

Me habías prometido papel de cartas con dibujitos. Hacía frío y Martita se destapaba de noche, ¿quién iba a taparla? ¿Y Noralí, con esas manitos y ese copete y todas esas preguntas que tenías que contestarle?

No. Era mentira. Estaban equivocados.

En cualquier momento ibas a aparecer en el vano de la puerta, riéndote, con el cabello rubio y corto, joven, jovencísima y linda, y dirías:

—Vieron, aquí estoy. ¿Se asustaron mucho? Oh, tontitas... ¡una mamá nunca se va del lado de sus nenas!

Pero pasaron muchos días y muchas noches y, por más que infinidad de veces se me apuró el corazón cuando sonaba el timbre de la puerta de calle, no volviste.

Y entonces supe que la muerte era una cosa para siempre y que de allí no regresa nadie.

Han transcurrido años. Tus nenitas son mujeres. Y hay dos nietas, mamá. Una gorda de dos años que se llama Verónica y una chiquitina de cinco meses que se llama Silvina. Silvina, la nena de tu nena menor.

Con algunas lágrimas y algunas alegrías y algún sacrificio, con algunas de todas esas algunas cosas que componen la vida de todos los seres, hemos llegado adonde querías que llegáramos.

Seguramente ya lo sabes. Porque tus ojos no se habrán despegado de nosotras, claro.

Tu fotografía sobre mi tocador... Una foto distinta. Qué linda eras.

Verónica la mira con curiosidad. Es una haragana y todavía no habla mucho.

—¿Mamá? —me pregunta, estirándose para tocarte. (Para ella todas las mujeres son “mamá” y todos los hombres son “papá”).

—Sí —le digo—. Es una mamá. La mamá de mamita. Es tu abuela... ¿No te parece linda? Todos los chicos tienen abuelas con canas, con alguna arruga... Vos no. Tenés una abuelita chiquilina con un sombrero negro que le tapa un ojo...

Verónica me tira del brazo, quiere llevarme a la cocina para que le dé un “plapla” (caramelo, en su idioma).

Le tengo mucha paciencia. Es absorbente, inquieta, pedigüeña; no me deja un segundo en paz.

Cuando llego a casa, al mediodía, después del trabajo, se me pega y no se separa de mí por nada.

Y yo la dejo hacer. Y la secundo.

Que me tenga, que me tenga mucho.

Que se llene de mí. Que me respire. Que me toque. Que me obligue a quererla con toda mi alma y mi cuerpo también. Que me diga “mamita, no te vayas”, que me lo diga para que yo me quede.

Quiero darle todo mi tiempo, responder a todas sus preguntas. Porque no sé cuánto estaremos juntas... ¿un día más, un año más, cien años más? Eso nunca se sabe.

Tengo que apurarme a dejarle mil años de mi amor... y alguna foto. Una linda fotografía que la haga pensar, cuando yo no esté, que fui chiquita y niña y adolescente y joven y mujer y madre, y triste, alegre, plena.

Un ser humano, muy parecido a ella, a quien puede querer y comprender, no solamente recordar y venerar.

Mamá: qué buena idea tuvo el fotógrafo que te hizo este retrato.

No me regaló un recuerdo, me regaló una chica enamorada que después creció, me acunó entre sus brazos, escribió coplas... y ahora es la abuela más joven y más linda del mundo.

Mi día de la madre

Desde que yo me acuerdo, para mí el día de la madre siempre fue comprar un ramo de flores y llevarlo al cementerio. Las tres hermanitas vestidas iguales, frente a la tumba, rezando un padre nuestro, un avemaría y un gloria, persignándonos, y luego espiando el sol, que se descolgaba entre el grave follaje. Mirar las calas, los lirios tan tristes, en otras sepulturas, y volver a detener los ojos en las alverjillas rosadas que tanto le gustaban a mi madre.

También le gustaban los aromos y las rosas –eso nos decían siempre–.

Los otros chicos compraban cosas menos líricas: bombones, planchas, adornos para la casa, un corte de género. Cosas que no se marchitaban enseguida, cosas con menos color y sin el perfume de nuestras flores, pero que eran entregadas a dos manos tibias, inquietas, embarullándose de ansiedad al desatar los moños del paquete.

Dos manos y enseguida una voz haciendo una exclamación de sorpresa. Y después de la voz los ojos, un par de ojos brillantes, orgullosos, húmedos...

A mí me gustaban más las alverjillas que las planchas, pero hubiera querido tener una madre en el día de la madre, aunque hubiese tenido que regalarle una plancha.

Después, las tres crecimos. Ya no íbamos vestidas iguales ni juntas a llevar las flores de octubre. Y los años me borraron la costumbre de hacerlo, ¡me ponen tan tristes los cementerios! Hasta el año pasado también me ponían triste los días de la madre.

Hasta el año pasado... porque este año fue distinto.

En el papelito que Verónica trajo de la escuela decía que el sábado nos reunirían a las madres de todos los alumnos a las cinco de la tarde. Habría un té y cada una debía llevar algo.

Yo compré unos sándwiches y le puse a Verónica su hebilla blanca en el pelo. Estaba contenta, anhelante.

—Hicimos un regalo —me dijo—, una sorpresa.

—¿Qué es?

—Un paquete con una tarjeta.

—¿Y adentro?

—Es un secreto, no se puede decir...

Me asombré de que pudiera callar. Me asombré, yo que nunca puedo guardar un regalo para entregarlo el día establecido porque la ansiedad de darlo me consume.

De la mano, las dos entramos en el aula de Jardín de Infantes. Ya había otras madres y otros chicos. Ya había un barullo de voces infantiles entremezcladas con el cotorreo de las mujeres.

Las maestras repartían las masas y las tortas; los niños corrían de un lado para otro, comentando que “arriba” darían dibujitos animados con un proyector de cine. De pronto, los alumnos fueron llamados por la directora y subieron la escalera al trotecito; al rato empezaron a bajar. Los más chiquitos primero. Las mejillas coloradas, los delantales almidonados, una caja forrada de rosa sostenida por manitas regordetas y blandas.

Cada uno se acercó a su mamá y le tendió la ofrenda.

Mi Verónica me la entregó con los ojos azorados, la respiración entrecortada, conteniéndose para no darle un manotazo a la cinta brillante que adornaba la tarjeta.

—Es para vos —me dijo—, abrilo.

Destapé la caja y un montón de bombones dudosamente redondos, dudosamente perfectos, recubiertos con una fina ralladura de chocolate y metidos en delicadas corolas de papel plisado, me llenaron los ojos.

—Los hice yo, con mis manos, así... como cuando juego con plastilina...

Ella, con sus manos regordetas, con sus manos con las uñas casi siempre sucias de arena, de tierra, de acuarela.

—Comelos —exigió.

Me puse uno en la boca. Dulce. Mastiqué despacio. Dulce. Dulce hasta que se encontró con mis lágrimas en la mitad de la garganta. Y lo tragué junto con ellas. Porque no podía llorar allí.

Porque no podía agradecer su primer regalo con ese llanto que me inundaba toda.

Entonces sonreí y la abracé, la besé, le acomodé el flequillo –por hacer algo– y la tuve un rato sentada sobre mis rodillas.

La imaginé amasando los bombones, dándoles esa forma redonda, simple, elemental.

La imaginé guardando el secreto, esperando el momento de poder revelarlo. Y se me pusieron tibias la sangre y la esperanza.

Después del té, después del Pato Donald y no sé qué otros bichos haciendo disparates en la pantalla blanca, regresamos a casa.

Regresamos tres: Verónica, la caja de bombones y yo.

Todavía no era domingo, pero para mí ya había sido el día de la madre.

Un día con sol, con campanas, repleto de amor y de ternura.

Acabo de comerme el último bombón.

Los hice durar. No convidé a nadie.

Eran para mí, todos, todos.

Para mí sola.

Bombones, secreto, sorpresa y dos manos gordas amasando. Y yo tragándome mis primeras lágrimas de felicidad en el día de la madre.

Yo dentro de ella, de mi hija, bajando la escalera de la escuela con la caja forrada de rosa.

Yo bajando en ella la escalera, entregando el regalo y esperando, sin aliento, que mi mamá lo abriera, me abrazara y me besara.

Yo reviviendo en ella, resucitando en ella, rescatando en ella lo que perdí, apropiándome de lo que no tuve.

Ah... si a los hijos una nunca termina de agradecerles todo lo que nos dan: esa maravillosa posibilidad de volver a ser desde el principio, de recrearnos de nuevo, de regresar hacia atrás y encaminarnos siguiendo su ritmo, esgrimiendo su asombro y encontrando en nosotros, adentro de nosotros hasta... hasta la madre que perdimos.

La letra a

Un porotito con una colita, esta es la letra a, ¿te gusta? ¿Te gusta, mamá?

Y enseguida tu risita de triunfo, de qué lindo, de nena feliz.

Tu mano de nena de cuatro años encaramada sobre una gran mesa había dibujado la a.

La a de mamá, de papá, de pan, la a de ja ja. La a de las cosas lindas, del buen tiempo, del ángel de la guarda cuidándonos la espalda.

¿Por qué será que en esos momentos, en vez de ser feliz, de ponerme contenta u orgullosa, se me da por llorar?

Te acaricié el flequillo y me quedé muy seria.

—¿No te gustó, mamita?

—Sí, me gustó. ¡Viva la nena gorda que escribió una a!

Pero no me gustó.

La “a” en el papel es la puerta redonda por donde comienza a escaparse la infancia.

Y por donde empieza a entrar mi miedo. Ahora tú eres mi reloj, y las horas pasan muy rápidamente.

Ayer nomás, tus manos manoteaban un sonajero, y hoy marcan los segundos con un lápiz, con la acuarela que mancha tu delantal blanco y rosa del Jardín de Infantes, con el signo de interrogación de tus preguntas interminables.

Ahora tú conoces la letra a y muy pronto abrirás su puerta para conocer las demás letras; llenarás un cuaderno, separarás las estrellas en sus diferentes constelaciones, y las palabras dejarán de ser “dibujitos” para convertirse en algo con un significado riguroso. (¡Oh... todo está anotado en los diccionarios!).

Tú eres mi reloj, quédate quieta.

No, no dejes pasar los segundos porque ellos se devoran los minutos, las horas, los días, los meses...

Quiero que detengas el tiempo en esta hora, que sean hoy las dos y media de la tarde, 14 de mayo de 1967 para siempre.

Con este sol y esta ventana abierta y esta paz de domingo. Y con este cansancio divertido de haber dado unas vueltas a la ronda los tres tomados de la mano: tú, papá y yo.

Porque con estas cosas yo recupero al ángel, vuelvo a vivir aquello que fue breve, me asombro con tu asombro, digo tus versos escolares, canto tus mismos cantos, y soy tú y soy yo, las dos al mismo tiempo: una nenita Poldy y una nena Verónica que crece muy aprisa.

Es difícil ser madre, saber qué hay que decirte, saber qué hay que callar, saber qué es lo que quieres que te diga.

Haber sufrido tanto, haber mirado la vida y el mundo hurgando en los rincones, buscando en las hendijas para saberlo todo, para saber qué flores tienen espinas, qué barro es el que mancha irremediablemente, qué fuego es el que quema y qué fuego el que limpia...

Haber sufrido tanto... haber buscado tanto... haber aprendido tanto... para llegar a saber que cada uno tiene que labrar su propia experiencia, que mis lágrimas no evitarán las tuyas, que mi dolor no servirá de barrera a los dolores que te aguardan y que, aunque yo te ame, aunque yo sepa cuál es el camino que debes elegir para ser dichosa y para realizarte, tengo que aprender a callar, a apartarme, a dejar que seas tú misma la que lo encuentres, aunque antes te equivoques y te golpees muchas veces.

Es difícil ser madre... saber qué hay que decirte... saber qué hay que callar... saber qué es lo que quieres que te diga.

Hasta hoy, todo me había parecido fácil: tenerte dando vueltas a mi alrededor, sentir que me necesitas tanto, que no te gusta que salga, que me vaya, que te falte un instante; que la comida “más rica” es la que comes de la cuchara que sostiene mi mano, las historias que te fascinan son las que te cuento, y tu bracito apoyado en mi brazo te hace sentir segura, protegida, abrigada.

Hasta ahora todo fue fácil: abrazarte, apretarte contra mí y saber que así nada podría ocurrirte.

Nada puede ocurrirte apretada en mis brazos mientras eres pollito bajo el ala materna.

Pero la letra “a” tiene una puerta redonda por donde los chicos empiezan a escaparse de la infancia. Y esa puerta da a un mundo. Y en ese mundo hay rostros y luces y espejismos y tanto más...

Te prometo no encadenarte, hija. Ir buscando las fuerzas, como el pájaro busca las pajillas para hacer su nido.

Ir buscando las fuerzas que me obliguen a dejarte vivir tu propia vida.

Creo que eso es lo más difícil de ser madre: saber dejar a fondo el ancla de nuestro fuerte barco, mientras el velerito nuevo, que parece tan débil, tan frágil y vulnerable, se va... se va quién sabe adónde a enfrentar qué tormentas, a ganar qué batallas... o a perderlas.

—Un porotito con una colita, esta es la letra “a”, ¿te gusta, mamita?

Me lo vas a preguntar cien veces, como todas las cosas que preguntas.

Y yo cien veces voy a tratar de sonreír al contestarte:

—Sí, me gusta...

Pero vamos, vamos, mi nena.

Vamos a usar todo este domingo, a comprar un globo colorado, un chupetín, un molinillo, a dar vueltas en la calesita, a reírnos, reírnos... reírnos... a zarandear al ángel hasta dejarlo cansado.

Está aprendiendo

Mira a su alrededor. Mira viendo las cosas, devorando las cosas que antes casi no le interesaban.

Se está metiendo el mundo dentro de ella.

Se lo mete por los ojos y también por las manos cuando toca, palpa, pesa todo con sus manitas todavía redondas y torpes.

Escucha lo que hablamos, y aunque parezca distraída, las palabras la penetran también.

Hace preguntas. Espera las respuestas con la boquita entreabierta, y luego de escucharlas las ordena dentro de su cabeza.

Les dice a las muñecas las mismas cosas que le digo a ella.

Cada vez camina mejor con mis zapatos de tacos altos. Cada vez pide menos ayuda para hacer lo que hace.

Está aprendiendo.

Está aprendiendo a contar y no se saltea el ocho. Y sabe que después del diecinueve viene el veinte.

Sabe que los domingos son de la calesita y de las medias blancas.

Sabe que mi amor es seguro y que la necesito como al aire que respiro. Se comunica.

De pronto puedo charlar con ella sin que se escape para trepar por los sillones o a buscar el pianito, el títere, una gorra.

Hay en sus gestos –a veces parecidos a los míos, a veces parecidos a los de su padre, a veces absolutamente suyos– una reciente madurez.

Ya tiene su color preferido: celeste, de lluvia, de ancho cielo.

Ya tiene su idea de la belleza: la ciruela pulida, la luna llena, una reproducción de Picasso colgada en la pared del living.

Se empecina en conseguir lo que desea y es tozuda como una mula cuando alguien quiere convencerla de lo contrario.

Es una diminuta expedicionaria del mundo, del alma humana, de los seres que se le aproximan.

Mira, descubre, piensa, se desabrocha las caricias, un poco molesta; su cuerpo de cuatro años y medio quiere ser libre a veces.

Por momentos añora, como cualquiera de nosotros, el cordón que va cortando de mí, y entonces se hace la bebita, moja la bombacha, revuelve los cajones buscando juguetes viejos, y revive el idilio con la coneja desteñida a la que le faltan un brazo y una oreja.

Entonces se deja llevar a la cama en brazos y “quedate a dormir conmigo, mamita”.

Yo me muero de alegría en esos momentos, la estrujo, la besuqueo, le sigo el juego, la colmo de ternura y siento que todavía es muy mía, que todavía nada puede quitármela.

Pero cuando la veo crecer, cuando se pone arisca, cuando se engalla porque la reprendo, cuando los zapatos le ajustan el dedo gordo y hay que comprarle un número más grande... cuando alargo sus ruedos, cuando sorprendo su silencio y sus ojos perdidos tras algún pensamiento que no me dice por considerarlo suyo..., me sacude la angustia.

Qué rápidas se pasan las semanas, ya estamos en julio, ya se ha quemado la mitad del año. Se va... se va el tiempo, y ella lo acapara, lo engrandece, le da sentido, lo usa segundo a segundo sin desperdiciarlo, creciendo en él, auscultando los latidos de las horas nuevas con el magnífico estetoscopio de su sensibilidad.

Está aprendiendo. Está aprendiendo...

Y cada cosa que aprende es un pasito que da hacia su camino, un pasito menudo pero firme que la aleja de mi protección y la va llevando hacia una distancia que aún está lejos pero está.

Y cuando llegue allá, mi radar de amor, mi radar de madre, de avara, de pulpo posesivo, no podrá detectarla, controlarla, vigilarla.

Yo, con ella, también estoy aprendiendo.

Estoy aprendiendo cómo una pequeña muñequita de rodillas arañadas y uñas sucias de plastilina verde se transforma, lenta pero inexorablemente, en una persona única, distinta a todas, con su propia y exclusiva manera de sentir, de ver, de actuar.

Estoy aprendiendo a controlar mis impulsos posesivos, mis ganas de obligarla a ser como me gustaría que fuera, a imponerle lo que a mí me parece que será su felicidad y tal vez no lo sea.

Y, en vez de decirle: “Tenés que quererme mucho, más, mucho, quererme mucho porque soy tu mamá”, le digo: “Te quiero mucho, siempre me vas a encontrar, cuando me necesites a tu lado no tendrás más que llamarme y allí estaré”.

—Mamá, vení a jugar conmigo. Vamos a recortar y pegar.

—Mamá, vení a hacer animalitos de plastilina.

—Mamá, abrochame los zapatos.

El cielo se me baja a las manos cada vez que me reclama. Corro junto a ella. Corro a apretar su amor, a enredarlo en mi sangre, a beberlo a grandes tragos, a brindarme a su sed como un vaso de agua.

Corro a su lado para que me devore cuando devora al mundo, y de ese modo incorporarme a su interior junto con todo lo que le interesa, lo que ama, lo que anhela, lo que necesita.

Porque mi nena está aprendiendo a irse..., y cuando ya lo haya aprendido bien, cuando calce el número de zapatos que la llevarán a cumplir su destino de mujer, quiero que me lleve dentro de ella sin sentir mi peso, sin darse cuenta, como una cosa natural y lógica.

Y aunque yo quede aquí –yo y mi contorno material, la parte física de mí, mi parte de mujer–, ella tendrá en su ser lo que hay en mí de madre, que es casi todo lo que hay en mí.

Me ha visto llorar

Hace cinco años que me sigue con sus ojos, me mira, me estudia, me contempla, me reconoce entre los otros seres del mundo.

Durante cinco años me ha visto vestirme apresuradamente para salir, para ir a trabajar.

Me ha visto arroparla con ternura cuando la acuesto; me ha visto arreglar las ramas y las flores en los jarrones, planchar alguna vez su guardapolvo, ponerme los ruleros, teclear en mi máquina de escribir, hacer la cuenta de los gastos del mes.

Me ha visto reírme de sus ocurrencias, contarle cuentos para entretenerla una tarde de lluvia, ensuciarme las manos con acuarela para pintarle monigotes que ella cataloga como perros, gatos, niños, globos, barcos, trenes (fantasiosa niña mía, porque mi mano es dura para dibujar y no hace más que ininteligibles rayas, redondeles, cuadrados y manchones, unidos por disparatados trazos).

Me ha visto seria, reprochándole alguna travesura.

Me ha visto enojada por sus desobediencias.

Me ha visto preocupada por sus resfríos, por su fiebre, por su sarampión, por su angina.

Me ha visto suficiente y serena, enseñándole a comer con corrección, a saludar, a no brincar sobre los sillones, a no gritar para pedir las cosas que desea, a saber esperar, a saber escuchar cuando le hablan. Me ha visto correr como una chicuela tras el globo que se le escapó en la calle y el viento se llevaba hacia la esquina.

Me ha visto cantar a dúo con ella sus canciones, preparar la cena, leer un libro, comerme las uñas, recibir a su padre con un beso, charlar con los amigos, comentar con pasión las injusticias.

Durante cinco años ha corrido a mi lado buscando amparo cuando hay tormenta y los truenos sacuden el tambor del aire. Ha corrido a mi lado cuando se golpeaba o le dolía algo o estaba fastidiosa sin saber por qué.

Y me ha visto segura, serena, una gran imagen con un poco de magia, una especie de dios cotidiano que todo lo puede.

Decía: “Yo soy chiquita pero mi mamá es muy grande”, abriendo sus bracitos en un gesto ampuloso que me hacía crecer, crecer, crecer, salir de las paredes de la casa, llegar, en mi exagerado tamaño, mucho más allá de la línea del horizonte.

Mamá-que-sabe-todo.Que-es-alimento-y-cama-y-abrigo-y-mil-respuestas. Mamá-que-puede-todo-es-paz-camino-seguro-sin-peligros.

Mamá que se acuerda de cuando su nena era chiquita, más chiquita todavía que ahora, y le muestra fotografías diciéndole:

—Esta eras vos cuando tenías seis meses, tomabas mamadera, no sabías hablar y llorabas de noche.

—Aquí tenías un año y comenzabas a dar los primeros pasitos.

—Con este nene rubio jugabas en la playa, le tirabas del pelo, le quitabas el balde, ¡no sabías que es mucho más divertido jugar sin pelearse!

—En esta foto me estás dando un beso y yo me sonrío, porque todas las mamás se ponen muy contentas cuando sus hijos les dan besos. Todas las mamás quieren mucho a sus hijos y los hijos quieren mucho a sus mamás.

Mamita, ¿yo voy a ser tan grande como vos?

—Sí, dentro de muchos años.

Y cuando yo sea grande, ¿vos vas a serMÁS GRANDE?

—No, yo voy a ser igual que ahora, un poco más vieja, pero del mismo tamaño. Vos vas a ser más grande porque vas a crecer.

¿Y qué es crecer?

—Bueno... antes eras así, como un gatito. Después llegabas al borde de la mesa. Ahora tu altura pasa los picaportes de las puertas. Se crece por fuera y se crece... se crece en otras cosas. Por ejemplo: antes yo te hablaba y vos no entendías todo lo que te decía. Tampoco sabías hacerte entender cuando tratabas de expresar lo que querías, lo que te gustaba, lo que no te gustaba. En cambio ahora podés. Y a medida que vayas creciendo vas a saber más cosas, vas a entender más cosas, vas a conocer mejor a las personas y a lo que te rodea. ¿Te das cuenta?

Sí…

Hace cinco años que me ve; que se queda, a veces, contemplándome en silencio, toda su atención concentrada en mí, toda su curiosidad hecha muda pregunta..., algo así como: ¿Siempre vas a estar conmigo, mamita?

Cinco años viendo todos mis rostros... pero recién hoy me ha visto llorar.

Yo lloraba porque sí, porque el llanto me brotó junto con una tristeza sin motivo.

Ella entró de repente a mi cuarto y se detuvo azorada. Luego corrió a mi lado y me tomó la cara entre sus manos.

No me preguntó nada. Me besó en las mejillas y después de un silencio balbuceó: Te quiero mucho.

¿Ella creció de golpe, o yo me volví chiquita? Bueno, las dos cosas.

Lloré como una niñita que busca amparo y ella trató de ampararme.

Esas lágrimas mías borronearon un poco mi imagen de madre-dios, de todo-poderosa. Esas lágrimas mías le han enseñado a mi hija que los héroes a veces tienen miedo, que los grandes no son siempre tan grandes y que los pequeños pueden crecer de pronto.

Le dije:

—Gracias, Verónica, qué grande te has vuelto...

Y ella me respondió, riéndose y tocándose la cabeza:

—Pero si todavía no pasé la rayita que marcaste ayer en la pared de mi pieza...

Puntillitas y tacos

Te encontré sentada en la silla de la cocina, llorando con un pedazo de pan en la mano.

—¿Qué te pasa, Verónica?

—Se me mueven dos dientes, se me van a salir...

En tu carita de asombro y de incredulidad, se veía el miedo que te daba perder algo tuyo, algo irrecuperable: esos dientes chiquitos, masticadores de caramelos, protagonistas de tus sonrisas verdaderas... y de las otras, dibujadas para conseguir una de las tantas cosas que se te antojan.

—A todos los chicos se les caen los dientes —te expliqué, tratando de reírme para darte ánimo—. Y luego les salen otros nuevos, más fuertes, más grandes, preciosos, con puntillitas en los bordes.

Te gustó lo de las puntillitas y me tomaste la mano, acercando mi dedo a tu boca para que hiciera bailar tus dientes flojos.

—¡Ah, qué maravilla! Mañana o pasado ya van a estar afuera, y por la noche los pondremos bajo la almohada para que se los lleve un... —¡Iba a decir ratón, pero recordé que les tenés miedo a los ratones, a las arañas, a los perros, a lo desconocido y a lo conocido que no puede controlarse con una directiva de la mente!

Entonces se me ocurrió:

—...para que se los lleve un “angelito” y te deje un regalo a cambio.

Los angelitos están en las canciones de cuna que te cantaba cuando eras más pequeña. Están en alguno de los libros de cuentos que tenés. Están en el “hasta mañana, que sueñes con los angelitos”.

Los angelitos vuelcan sus regaderas sobre los jardines en los días de lluvia, les sacan brillo a las estrellas con un trapo de seda, abren los capullos apretados para que por las mañanas nos deslumbren las rosas.

—¿Y qué van a hacer los angelitos con mis dientes?

Tus queridos dientes no podían ir a un archivo general de dientes, a ponerse grises en un casillero, a engarzarse en un anillo de juguete...

—Se los llevan a los nenes chiquitos que aún no tienen dientes. Si los angelitos tienen ganas de volar, se van lejos, muy lejos, a países que quedan del otro lado del océano, y entonces tus dientes conocerán otras ciudades, otra escuela, otro idioma diferente al nuestro.

—Mis dientes aprenderán inglés, francés o italiano...

—O ruso, o chino, o sueco... todo depende de las alas de los angelitos.

Dejaste el pan y corriste al espejo. Estabas apurada y ansiosa, haciendo muecas, mirándote la boca.

—Yo no quiero que mis dientes se vayan lejos, quiero que el angelito se los ponga al nenito que vive al lado de mi escuela, que no tiene ninguno. Así los puedo ver... porque cuando paso y le toco la cara, el nene se ríe conmigo.

—Bueno, le vamos a escribir una carta al angelito para pedírselo. ¿Y qué querés que te deje a cambio de los dientes?

—¡Unos zapatos rojos! ¡De tacos!

Rojos. De tacos.

Mi loquita de cinco años empecinada en convertirte en señorita. Sacándote la hebilla del cabello, pataleando para que te ponga la blusa nueva para estar en casa, colgándote mis collares y revoleando mis carteras en tus caminatas de mi cuarto a la cocina, de la cocina a tu cuarto.

Y ahora los zapatos rojos DE TACOS que conseguí en un negocio en el que venden artículos para bailarinas.

Empinadita en ellos, armás un alboroto de chac-chac-chac que estremece la casa.

A veces, cuando estoy distraída y te oigo caminar con los zapatos altos, me parece que han pasado diez años, que sos una muchacha entrando apurada de la calle para contarme que el muchachito de la vuelta...

¡Qué pronto pasaron estos cinco años, que corta es para mí tu infancia, esta infancia que para vos debe ser larga, como me parecía la mía cuando yo era chiquita!

Nunca se terminaba de aprender las cosas. Nunca se terminaba de llegar a la marca de la altura de la prima mayor, hecha con una raya de lápiz en el marco de la puerta.

Yo quiero decirte que la infancia es una ciudad de oro, una ciudad encantada desde donde se mira un cielo con estrellas arrojadas en él como papel picado; una ciudad en la que ninguna calle tiene nombre y se reconocen por cosas verdaderamente importantes: la calle de la escuela, la calle de la juguetería, la calle del cine, la calle de mi casa.

Después, las calles se ponen en fila, como un gran ejército; se llenan de números y de carteles escritos con mayúsculas.

Después, las estrellas se agrupan en constelaciones perfectamente explicadas en los libros de texto.

Verónica, nena mía, ya veo, cuando te reís, las puntillas en los bordes de tus dientes nuevos. Estos serán los que alguna vez apretarás con rabia, con desesperación, con amargura; con todo eso que no podré evitar pese a mi amor por vos.

Los otros, los de leche, el angelito me los dio a escondidas. Esos que masticaron caramelos y no conocen el saber del dolor, los he guardado en la misma caja en que conservo una fotografía de cuando yo tenía tu edad.

A esa niña que fui y que a veces añoro, el angelito le regaló tus dientes.

Pero como esto no podés entenderlo todavía, buscalos en la sonrisa del nene que vive al lado de la escuela.

Un moño para Verónica

Y ahora ves, Verónica, cómo pueden ser terriblemente complicadas las cosas que parecen simples y superficiales.

Un moño, un moño en tu pelo. Tu pelo castaño y lacio, largo hasta la cintura; toda la coquetería de tus seis años recién cumplidos. Tu pelo, que el molinete de la ronda o de la calesita hizo flamear al viento; tu pelo, que se ensució con sopa, que le hizo cosquillas a los mofletes sonrosados de las muñecas; que se enredó en mis mimos.

Tu pelito, mi seda de mamá orgullosa, ahora tiene un moño con horario.

Un moño obligatorio que te despeja la cara para que puedas mirar mejor el pizarrón y escribir en tu primer cuaderno de clase; aprender que mamá no es solamente un canto, una estatura, un llamado en la noche, sino también cuatro letras con un acento.

Emeaemeá.

M-A-M-Á.

Ma-má.

Una palabra.

A lo mejor vos pensabas que para escribir “mamá” iban a ser necesarias muchas cosas más.

Por ejemplo, cucharas, rayos de sol, un pájaro, una sonrisa, un ovillo de lana...