Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Letras Mexicanas

- Sprache: Spanisch

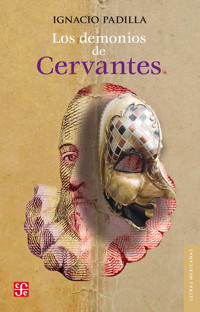

El autor de estos tratados ilumina el prodigioso infierno de la obra cervantina, un infierno donde el diablo y sus secuaces toman formas a veces esperadas pero casi siempre impredecibles. La posesión demoniaca, el ritual del exorcismo, lo objetos fáusticos, la satanización de las minorías y los vericuetos del bestiario diabólico son sólo algunos de los temas que comprende este viaje al corazón de las tinieblas literarias. Afincado en los rigores de la más pura tradición cervantina, este libro es, sin embargo, una sucesión de asombros, una prueba más de cuánto tienen todavía por decirnos la obra y la compleja fe de Miguel de Cervantes en Dios, Satanás y, sobre todo, en la literatura.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 509

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Foto: Moramay Herrera Kuri

Ignacio Padilla (México, 1968) realizó estudios de comunicación y literatura en México, Sudáfrica y Escocia. Es doctor en letras españolas por la Universidad de Salamanca. Sus novelas, cuentos y ensayos han sido traducidos a más de quince idiomas y le han merecido numerosos premios nacionales e internacionales. Editor y diplomático, ha sido también becario de la Fundación John Simon Guggenheim y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente reside en la ciudad de Querétaro.

LETRAS MEXICANAS

El diablo y Cervantes

IGNACIO PADILLA

El diablo y Cervantes

Primera edición, 2005 Primera edición electrónica, 2014

Diseño de la portada: Pablo RulfoIlustración: El caballero, la muerte y el demonio (1513), de Alberto Durero Fundación Lázaro Galdiano, Madrid.

D. R. © 2005, Ignacio Padilla

D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-1939-6 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

SUMARIO

Proemio: El manto de Hades

TRATADO PRIMEROEl diablo y cervantes

TRATADO SEGUNDOEl diablo entre nosotros

TRATADO TERCEROEl diablo y los otros

TRATADO CUARTOEl diablo y las otras

TRATADO QUINTOEl diablo en lo otro

TRATADO SEXTOEl diablo y sus monstruos

AgradecimientosBibliohemerografía

Para Giuseppe Castiglioni y Pablo Raphael, dos extremos de la amistad, dos amistades extremas

Proemio: El manto de Hades

LAS BODAS DEL ARTE Y SATANÁS

Hasta hace algunas guerras, Satanás fue el principal responsable de casi todos nuestros males y, cómo negarlo, de muchas de nuestras venturas. El escurridizo ángel caído se adjudicaba epidemias, promovía revueltas, comerciaba con lo trascendente y a menudo patrocinaba las artes. Si era invocado por escritores, favorecía la lucidez y la perdición; si por príncipes, dosificaba el poder terrenal; si por amantes, prometía la voluntad del ser amado. Pero todo tiene un límite: en las postrimerías del siglo XIX Lucifer comprendió al fin que su mayor destreza estaba en la invisibilidad. Desde entonces su poder es infinito, pues los hombres lo creemos inexistente.

Nadie ignora que el cornudo Lucifer del cristianismo heredó muchos de los atributos de sus ancestros grecolatinos, bárbaros y orientales. En esta herencia múltiple, lo más inquietante es el manto que hacía invisible a la deidad infernal de los griegos. Frente a éste, sus demás características parecen simples variaciones de lo que naturalmente nos aterra. Su cornamenta, sus ojos serpentinos y sus afiladas garras describen a la fiera que desde siempre amenaza al precario animal humano; su variable color, usualmente negro o rojo, es reflejo del fuego que destruye o la noche que espanta; su gigantismo o la irregular multiplicación de sus extremidades son deformaciones físicas con que intentamos describir su desconcertante monstruosidad ontológica.

Pero la invisibilidad de Satanás es infinitamente más compleja que sus rasgos físicos. El manto de Hades es por contraste una alegoría intrincada, un inconsciente o resignado homenaje al poder devastador de un Mal que no vemos ni comprendemos, aunque indudablemente se encuentra entre nosotros.

Revelador en su siglo y lugar común en el nuestro, Baudelaire aseguraba que la más bella astucia del diablo es convencernos de que no existe.1 Años más tarde, Rougemont lamentaría con alarma que la humanidad hubiese cedido a ese último y supremo engaño de Lucifer.2 En los albores de la Gran Guerra, el diablo había dejado de estar de moda. De pronto pareció más sensato negarlo, entregarse a él confundiendo su invisibilidad con su ausencia, renunciar a él como quien piensa ingenuamente que las propias miserias desaparecerán cuando se destruya el espejo que las muestra.

Dirán a todo esto los demonófilos que el milenarismo de los años novena arrebató su manto a Hades y volvió a hacerlo visible. Creo, no obstante, que este diablo edulcorado, mediatizado y engrandecido con singular pobreza imaginativa no es ni la pálida sombra del temible personaje al que se referían Rougemont y Baudelaire, aquel demonio que diera tanto que pensar a los teólogos de la Edad Media y tanto que escribir a los artistas que vinieron luego. El voraz Lucifer de Dante, el prometeico Satanás de Milton y los demonios diletantes de Marlowe ríen a pierna suelta ante los olvidables homenajes del Heavy Metal o la pueril fantasía del adolescente vigesémico enganchado en un juego de rol. En los despojos de la Unión Soviética, numerosos santones recorren la estepa pregonando el retorno del Maligno, pero estoy seguro de que ninguno de estos epígonos del staretz Zosima quitarían jamás el sueño a Aliosha Karamazov, el Bueno.

Recordar a ese antiguo demonio a través de la literatura es uno de los fines de este libro. Lo invoco porque ignorarlo nos empobrece más de lo que nos tranquiliza. Porque este ser multívoco, esquivo y arteramente oculto me parece uno de los caminos más firmes para explorar las verdades del Mal, ese territorio que Satanás ha compartido con los hombres desde que el mundo es mundo.

El creciente desprestigio de Satanás en nuestros días se explica en buena parte por la insistencia de artistas y pensadores en considerarlo un mero producto de la superstición. La paradójica tiranía de la razón moderna y su presunta incompatibilidad con la fe consiguieron descafeinar a Lucifer mediante el menosprecio generalizado de los hombres hacia lo inexplicable o lo obtusamente explicado.

Pero el diablo, hay que decirlo, es sólo medio hermano de la superchería. Para mirarlo a la cara es preciso entender primero que el concepto diabólico, más allá de sus representaciones, trasciende el universo de la superstición para erigirse como elemento fundamental de un sistema coherente de creencias. Coincido con Burton Russel cuando rechaza la suposición de que la creencia en el diablo está desfasada o es supersticiosa. Lo que hay que preguntarse de cualquier idea —propone el ilustre demonólogo— no es si está desfasada sino si es cierta.3 Bien mirado, Lucifer se mueve incómodo en la larga lista del seudosaber, sobre todo si tomamos en cuenta que los conceptos de superchería o seudosaber responden a apreciaciones subjetivas de la Verdad, no digamos del Bien. De igual manera resulta difícil entender al diablo bajo la definición canónica de lo supersticioso, es decir, como algo extraño a la fe religiosa o contrario a la razón:4 Satanás, digámoslo de una vez, no es alienable de la devoción, por cuanto nace de ella, menos aún de la razón, su tantas veces aliada a lo largo de la historia. Incluso entre los teólogos se impone hoy una amplia zona de indefinición entre lo que es y no es superchería. Y es precisamente en ese interregno donde el auténtico Satanás se libera, ya no como producto de una presunta o impuesta desviación del sentido religioso, sino como reiterada expresión de uno o varios conceptos trascendentes y por ende legítimos.

Ante la insuficiencia de la razón para definirlo o suprimirlo, Satanás ha sido generosamente cobijado por el arte, bastión último de la ambigüedad y de la eterna mutación como partes inalienables de la verdad. Decía André Gide que no hay obra de arte sin la colaboración del demonio. Lo recíproco, acota Jorge Cuesta, es igualmente cierto: no hay colaboración del demonio sin obra de arte.5 Las bodas del arte y Lucifer no podían ser más felices: proclives por naturaleza a reflejar, criticar y perturbar lo establecido, demonios y artistas se procuran mutuamente como si en ello les fuera la existencia.

En el campo concreto de la literatura, la conspiración entre Lucifer y los poetas ha sido especialmente prolija. Tal es y sigue siendo la presencia del diablo en las letras, que se ha vuelto imperioso matizarla para mejor comprenderla. Con este fin, Salvador Elizondo ha propuesto separar en dos partes el elemento diabólico de la literatura de Occidente: la que contiene a Satanás como origen y la que lo contiene como tema.6De estas dos partes, me interesa más el diablo como tema que como origen. Prefiero dejar a los devotos del malditismo el escrutinio biográfico de aquellos autores que se aliaron tácita o explícitamente con el Maligno para engendrar sus obras. Dejo asimismo a los teólogos la ingrata labor de atizar la eterna pesquisa sobre el papel del Mal en el cosmos o la existencia en sí de Satanás. Parcial o perezoso, me atengo aquí al estudio de lo diabólico como figura literaria, lo abordo esencial aunque no únicamente como alegoría, me aproximo a él como mudable significante de una serie de significados trascendentes que, para ser un día literatura, arrancaron primero de la perpetua preocupación de la humanidad por dar nombre y forma a los accidentes que obstaculizan su camino hacia la plenitud del ser.

Proponer el estudio Satanás de esta manera sólo puede ser el principio de una delimitación necesariamente más estricta. Más que una camisa de fuerza, el carácter alegórico de las numerosas representaciones literarias del Mal es en sí mismo un universo. Tan digno de interés me parece el Mefistófeles de Goethe, devoto del Mal aunque practicante del Bien, como el tierno demonio que siglos más tarde apareció sentado en el lecho de la novelista Marina Tzvetaieva. Tanto vale en este orden el diablo beisbolista de Musil, que excita al cielo a batir grandes récords, como los muchos satanases que habitan la vasta obra de Thomas Mann. Como el alma del geraseno bíblico, Lucifer es Legión en la literatura, existe y emite significados numerosos, cambiantes, contradictorios, rara vez acordes con los que proponen la teología o la ética. Su valor no puede estimarse en términos de su compatibilidad con cánones que no sean los de la exégesis literaria, acaso el único sistema que tolera, aprecia y considera a cabalidad su mimetismo, su ambigüedad y el hecho incontrovertible de que Satanás encarna los variables temores, deseos e ideas del alma fieramente humana que decidió nombrarlo en un momento y espacio dados.

Hacia el final de Los hermanos Karamazov, el diablo se aparece al delirante Pavel bajo la apariencia de un bondadoso caballero. La charla que entonces entablan es un auténtico tratado de diabología literaria, un tratado que, fiel a su naturaleza, plantea más preguntas que respuestas. “Ni un solo instante te he tomado por una verdad real —grita el atormentado Karamazov—. Tú eres una mentira, una enfermedad, un espectro. Eres una alucinación mía. Eres la encarnación de mí mismo, aunque, de todos modos, sólo de una parte: la de mis pensamientos y sentimientos más asquerosos y estúpidos.”7 Mentira o delirio, peste o espejo de nuestras vilezas, el diablo de Dostoievski habla poco porque sabe que su función está en catalizar la angustia, la duda, esa atormentada discusión de la conciencia que conduce lo mismo a la luz que a la perdición.

Plural, accesorio, proverbial y necesariamente equívoco, Satanás no podía menos que infestar la literatura, pues ésta, amén de reconocerlo, lo embellece. Desde Dante hasta Bulgakov, los escritores lo han sustraído del folclor y del púlpito para otorgarle un valor estético que no deja de ser inquietante. Ambiguos y ubicuos, los demonios literarios sirven a la belleza y son servidos por ella mientras claman por un papel protagónico entre los recursos del artista para entender por qué los monstruos nos seducen tanto a través del arte. Bastaría acaso que Lucifer fuese la representación inmutable e inequívoca del Mal para que su carga significativa fuese digna de interés. El diablo, sin embargo, es mucho más que eso: su riqueza está en la mutación constante, en esa infinita renovación semiótica que permite que lo ilumine todo, o casi todo, desde su infernal oscuridad. No dudo que la lectura diabólica de una obra o conjunto de obras de arte pueda ayudarnos a entender la obra misma a través de Lucifer, pero creo igualmente que la obra puede ayudarnos también a entender mejor al diablo. Sabemos que los hechos preceden la interpretación, pero en este caso conviene reconocer que un proceso inverso es también admisible. Al menos en la literatura, el concepto puede ser simultáneamente causa y efecto de la interpretación. De ahí que ni siquiera parezca necesario que el autor entienda o crea en Satanás para que éste pueda dar algún sentido a su obra.

Invoco estos últimos argumentos para explicar mi empeño en descifrar las reglas que motivaron la presencia del diablo y la elaboración de su sentido en la obra de un autor determinado. Una vez hecho esto, expongo a continuación mis motivos para haber decidido que dicha obra no sea otra que la de Miguel de Cervantes Saavedra.

CARTA DE NATURALIZACIÓN

Si las literaturas fuesen países, Satanás tendría ciudadanía española, si no por nacimiento, al menos por naturalización. Su pasaporte, desde luego, sería falso, pero eso no va en contra de su acentuada hispanidad. Que Don Juan o Celestina, tan endiabladamente humanos, sean asimismo tan españoles, se explica acaso porque pocas naciones como España han gozado y padecido la ubicuidad de Lucifer. Pensadores tan notables como Menéndez Pelayo, Caro Baroja y Flores Arroyuelo han demostrado ya cómo y por qué el diablo es un personaje sobresaliente en la historia de esa nación. A despecho de los santiaguistas, el cristianismo peninsular es el hijo sobrealimentado de las enseñanzas de Pablo de Tarso, inventor no sólo de nuestra devoción, sino del diablo occidental. Si el arte, la historia y el pensamiento españoles conceden al Maligno un lugar de honor es porque responden con ello a numerosos siglos de intenso apostolado diabólico en suelo peninsular.

La literatura española es quizá la muestra más notable de esta singular presencia: desde las novelas de caballería hasta los esperpentos valleinclanescos, desde la lírica popular hasta los donjuanes de Benet y Vila-Matas, Lucifer ha sido una indudable manía ibérica. Por sí sola, la literatura del Siglo de Oro constituye un auténtico catálogo de demonios, infiernos y endemoniados, cuáles canónicos, cuáles extravagantes. En este sentido, la atendible propensión de los lectores por lo evidente sitúa a Quevedo a la cabeza de una lista de escritores endiablados donde se cuentan también Calderón y Lope de Vega. Desde esta lectura meramente funcionalista, se diría que Miguel de Cervantes se halla muy lejos de figurar entre los autores españoles claramente obsesionados por el tema diabólico.

Esta impresión, sin embargo, es refutable incluso desde el engañoso horizonte de las cifras. Disuelto en la profusa variedad temática de la suma cervantina, el Satanás de Miguel de Cervantes es más numeroso y digno de consideración de lo que quieren los hispanistas. Sólo el Diccionario de Cervantes, que en modo alguno podría considerarse exhaustivo, ubica en el Quijote un centenar de alusiones explícitas al diablo, los demonios, los endemoniados, las diabluras, lo endiablado y lo diabólico. Y si a esto se añaden alusiones también explícitas al infierno y a los numerosos seudónimos de Satanás, la centena quijotesca llega sobradamente a duplicarse.

Por si esto no bastara para justificar un estudio del demonio según Cervantes, así fuera solamente en su obra cumbre, cabe añadir que la presencia de Satanás no se limita a sus mencio nes explícitas en el Quijote. La intrincada red de signos diabólicos en esta gran novela comprende todos los niveles del discurso, como no podía ser menos en una obra intencionadamente paródica que abreva de inabarcables fuentes literarias, folclóricas y teológicas en las que el diablo es de por sí importante materia de reflexión. Episodios como el descenso a la Cueva de Montesinos, y personajes como el mono adivino Maese Pedro, han merecido ya notables aunque breves lecturas a la luz de sistemas de significación tales como el infierno y el bestiario diabólico. No obstante, el inventario de elementos quijotescos susceptibles de una lectura demonológica es mucho más amplio, pues comprende pasajes y personajes cuya connotación diabólica sólo se hace evidente a través de una cuidadosa lectura a la luz de la coyuntura religiosa e ideológica en que fueron concebidos. Individuos como el cobarde Cardenio, objetos como Clavileño o la cabeza encantada de Antonio Moreno, animales como los gatos que protagonizan el espanto cencerril o el metafísico Rocinante, son sólo ejemplos de la numerosa caterva de elementos quijotescos que atañen al diablo, incontestable invitado en toda aquella fiesta que celebre y escarnezca al hombre desde el mundo del revés.

Las restantes obras de Cervantes multiplican exponencialmente la nómina de demonios presentes en el Quijote. Con excepción de La Galatea, ciertas comedias y algunas de sus poesías sueltas, los libros del alcalaíno otorgan al diablo un lugar preponderante que viene casi siempre aparejado con la conocida obsesión del autor por lo sobrenatural. Sus novelas ejemplares, las más de sus comedias y sus entremeses más célebres, y especialmente Los trabajos de Persiles y Sigismunda, transcurren con frecuencia en las lindes o en el seno del universo diabólico. La fidelidad de Cervantes a sus modelos dramáticos, líricos y narrativos, plagados ellos mismos de alusiones demoniacas, así como su inclinación discreta al espíritu de la Reforma católica, hacen de su obra una constante reflexión sobre el Mal y sus representaciones. De ahí que hoy parezca lícito afirmar que el alcalaíno no sólo se mostró interesado en Lucifer, sino francamente atraído por él, fuera como valioso recurso literario, fuera como punto de partida para una interminable discusión sobre los estragos de la superchería y la arbitrariedad de la retórica eclesial, fuera simplemente como expresión de un legítimo dilema espiritual en un tiempo donde nadie tenía muy claro quién estaba de parte de Dios y quién de Satanás.

Para nadie es secreto que los cervantistas, regidos por valoraciones estéticas que desde luego comparto, han preferido siempre al Quijote por encima del resto de la obra cervantina. Como era de esperarse, esta preferencia se ha traducido en una notable desproporción bibliográfica que desalienta a quienes optan por adentrarse en la terra ignota de obras consideradas menores. Creo, no obstante, que un estudio como éste, interesado en conceptos antes que en juicios estéticos, debe por fuerza obviar estas limitaciones y extenderse a la integridad del trabajo literario de Cervantes, especialmente al Persiles y a algunas de sus novelas ejemplares.

Por consideración con los lectores de estas páginas, me parece oportuno terminar este proemio con algunas advertencias y delimitaciones que espero les ahorren, si no la lectura, sí al menos alguna indignación.

Reitero en primer lugar que éste no pretende ser un tratado de moral, tampoco una ráfaga escalafonaria de juicios estéticos sobre tal o cual obra cervantina. Se trata más bien de un ejercicio de interpretación. Este libro no es más que la lectura de un conjunto de obras del mismo autor a la luz del tema diabólico. En tal sentido, mi finalidad es doble: por un lado, procuro reflexionar sobre el concepto que de lo diabólico pudo tener Cervantes; por otro, busco en el tema diabólico nuevas rutas y luces para seguir iluminando la inabarcable obra que me ocupa.

Aclaro asimismo que he procurado concentrarme en el tema diabólico evitando, en lo posible, explayarme en el único tema aledaño que, a mi juicio, ha sido ya ampliamente y sin duda mejor tratado por el cervantismo, esto es, la brujería. Me detengo en el trasunto brujeril cuando así lo exige el estudio de la demonización de algunos personajes, animales y objetos de los cuales trato en diversos epígrafes de este libro, particularmente en lo que atañe a la demonización de las mujeres en la España filipina.

Por no cansar ni cansarme, he resuelto obviar algunas sutilezas que no pasarán inadvertidas para quienes conozcan la materia de estas páginas. Evito, por ejemplo, recurrir a la distinción entre diabología y demonología, tan útil para leer a Papini, pero excesiva para interpretar a Cervantes. De manera similar, me detengo nada o muy poco en la presencia o uso de Satanás en los innumerables modelos literarios del alcalaíno, no porque el Maligno sea poco importante en ellos, sino porque hacerlo exigiría una auténtica enciclopedia sobre el diablo en la literatura universal. Parejas razones me llevan a esquivar temas como el Infierno y el Purgatorio, así como ciertas tradiciones y personajes folclóricos o históricos que sólo oblicuamente podrían ser vinculados con Satanás.

En la preparación de este ensayo he efectuado un amplio recorrido por la historia de la demonología desde sus orígenes hasta nuestros días, así como del papel del diablo en el pensamiento y la vida de Europa en el turbulento siglo de Cervantes, con sus orígenes en siglos precedentes y algunas de sus más notables secuelas después de 1616. Naturalmente, he evitado ahogar al lector en una inútil bibliografía de libros históricos, filosóficos y aun de modelos literarios de Cervantes, la mayoría de ellos bastante obvios. El lector, no obstante, podrá encontrar en la bibliografía el sustento debidamente acreditado que autores como Graf, Hope Robbins y Burton Russel dieron a este ensayo, así como una porción considerable de aquellos libros del cervantismo sin los cuales esta obra no habría sido posible.

Ofrezco por último una disculpa a los lectores que puedan juzgar de elípticas o excesivas algunas de mis aproximaciones a temas, episodios, objetos, animales y personajes que a primera vista podrían parecerles por entero ajenos a la intención del autor o poco vinculados con Satanás. En mi descargo apenas puedo decir que este ensayo es en sí mismo la bitácora de una exploración personalísima por un proceloso mar de conceptos y representaciones diabólicos, conceptos que probablemente nunca quedarán del todo aclarados, para mayor gloria de la literatura.

1 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, en Oeuvres, Librairie Générale Français, París, 1973.

2 Denis de Rougemont, La parte del diablo, Casa Unida de Publicaciones, México, 1954, p. 12.

3 Jeffrey Burton Russel, Lucifer. El diablo en la Edad Media, Laertes, Barcelona, 1995, p. 20.

4 RAE, Diccionario de la lengua española, 21ª ed., Madrid, 1992, p. 1920.

5 Jorge Cuesta, “El diablo en la poesía”, en Obras, vol. I, El Equilibrista, México, 1994, p. 287.

6 Salvador Elizondo, “La retórica del diablo”, en Teoría del infierno y otros ensayos, El Equilibrista, México, 1991, p. 35.

7 Fedor M. Dostoievski, Los hermanos Karamazov, Cátedra, Madrid, 1987, p. 926.

TRATADO PRIMERO EL DIABLO Y CERVANTES

EL FALSO PROBLEMA DE LA FE DE CERVANTES

Los estudios literarios están plagados de falsos problemas. Aún corre tinta como sangre para dirimir si Beckett pensaba en Dios cuando bautizó a Godot o si el verso 75 del penúltimo canto del Infierno dantesco culpa a Ugolino de haber cometido canibalismo. El vano afán de los críticos por resolver los misterios de la literatura como si se tratara de incógnitas matemáticas suele provocar inútiles controversias donde unas y otras partes adelantan respuestas categóricas a preguntas que no las exigen o que simplemente no pueden tenerlas. Falsos o innecesarios, estos problemas —y sus soluciones— están en tal medida imbricados que terminan por convertirse en auténticos problemas, no porque la obra o el autor los hayan propuesto así en primer lugar, sino porque este tipo de controversia estorba a la interpretación cabal, desacredita unas versiones para afirmar otras igualmente dudosas como si, también en la literatura, la suma de dos y tres tuviera por fuerza que ser cinco.

Decía Borges que los falsos problemas de la literatura no sólo favorecen soluciones también falsas, sino que la sola palabra problema puede ser una insidiosa petición de principio.1 Hablar con Castro, por ejemplo, del problema judío en el caso de Cervantes implica postular que los judíos son un problema. El planteamiento del argentino me parece válido y susceptible de ser ampliado para aclarar de una vez por todas el falso aunque manido dilema del bifrontismo cervantino.

Nuestra común inclinación a pensar que la coherencia moral de un autor tiene que ser directamente proporcional a la estatura estética de su obra hace crisis cuando intentamos forzar la biografía de un autor para que justifique su bibliografía. El licencioso Shakespeare evade la beatificación que de él quieren hacer los críticos anglosajones; el rencoroso Dante no termina de ser el superhombre que quieren sus compatriotas y, desde luego, no acabamos nunca de admitir que las irregularidades contables que llevaron a Cervantes a la cárcel se hayan debido solamente a su desconocimiento de la aritmética. Por semejantes razones, aunque en el sentido opuesto, minimizamos el valor intrínseco de grandes obras literarias por el solo hecho de que fueron escritas por autores que hoy se juzgan moralmente insalvables como Céline o Hemingway.

De esta forma, cegados por los efluvios de la corrección política o el fundamentalismo exegético, hemos permitido que la injusta beatificación de nuestros más caros autores sea paradójicamente el principal obstáculo para apreciar sus obras. En su prólogo de 1946 a las Novelas ejemplares, el propio Borges lamentaba que la crítica aceptara demasiado a Cervantes y prefiriera la mera veneración al examen.2 La apreciación no es incorrecta, pero hay que evitar leerla como una generalización si queremos que siga siendo justa. Es cierto que la excesiva veneración ha impedido muchas veces que leamos con libertad a Cervantes. Creo, no obstante, que la actitud contraria por parte de algunos comentaristas no ha sido menos problemática. Está claro que el ilustre autor argentino no podía no conocer la lectura cervantina de Unamuno, que ni aceptaba ni veneraba a Cervantes. Denostar al alcalaíno para exaltar a don Quijote no es menos parcial que perdonar al autor por las supuestas virtudes de su criatura. De cualquier modo, ni el escarnio unamuniano ni la impía lectura de Nabokov obran para atenuar el falso problema que nos atañe: a su modo, también estos autores proponen soluciones extremas al presunto problema del bifrontismo cervantino; también ellos confunden ética con estética al afirmar que Cervantes fue tan cruel y reaccionario como santo habría sido don Quijote. Satanizar de esta suerte al autor y canonizar así al hidalgo sólo contribuye a deshumanizar a ambos añadiendo posturas excesivas a la caterva de interpretaciones que lo mismo juzgan a Cervantes de hipócrita como de intachable beato del erasmismo.

No es desde luego mi propósito atizar esta inutile controversia. Antes bien, hago un llamado a la sensatez y propongo aceptar como naturales las contradicciones del pensamiento cervantino. Que otros lo juzguen de hipócrita o audaz. Me parece extravagante negar al autor el derecho de haber sido, en distintos momentos de su vida —y aun simultáneamente— contradictorio y coherente, temerario o taimado. Sólo desde este puerto, que afortunadamente han transitado cervantistas tan sabios como Avalle-Arce, parece posible embarcarse en ese noble navío cervantino que debe buena parte de su grandeza a la ambigüedad e incluso a la contradicción.

Si es efectivamente necesario aceptar la contradicción para analizar el pensamiento social, político y filosófico de Miguel de Cervantes, más lo es para lidiar con su religiosidad. Indagar quién o qué fue Dios para el alcalaíno resulta tanto o más intrincado que definir la religiosidad de casi cualquier cristiano en aquellos tiempos proverbialmente golpeados por la duda, la confrontación y el cisma. Con frecuencia he imaginado una entrevista en que al fantasma de Cervantes le fuese dado el privilegio atroz de explicar su fe sin las cortapisas inquisitoriales, sociales o morales que podrían haberlo llevado a no ser del todo claro en su pensamiento religioso. Entonces comprendo que sus respuestas no serían en este caso muy distintas de las que de hecho ofrecen su obra o su biografía. ¿Bastarían para explicar su fe el confuso discurso inquisitorial o la menos clara teología de la facción triunfante del Concilio de Trento? ¿Entenderíamos mejor a Cervantes si lo oyésemos citar de memoria las ideas que Erasmo albergaba sobre Dios y el diablo, ideas que son de hecho distintas entre El enquiridión y el Elogio de la locura? ¿Hallaríamos al fin la ansiada coherencia de la devoción cervantina si el autor se declarara incondicional devoto del iñiguismo, la mística o cualquier otra variante del reformismo católico, tan elíptico y político en cuestiones del dogma como lo fue antes el propio erasmismo? En verdad parece descabellado buscar en Cervantes un infalible andamio teológico, no digamos una demonología más o menos consistente. Su religiosidad no puede ser congruente en la medida en que ninguno de sus posibles modelos lo fue. La única constante visible en la fe de Cervantes es la de una búsqueda infatigable de la verdad trascendente que refleja sin remedio las dudas y los bandazos a los que se vio sometido todo el pensamiento religioso de Occidente en los siglos que vieron nacer al Quijote.

He referido a vuelapluma las no siempre coincidentes versiones del cristianismo en las que Cervantes pudo abrevar para construir su religiosidad en general y su diabología en particular. El recuento es sin duda desalentador para quien emprenda la tarea de buscar en el alcalaíno una filiación religiosa incontrovertible, proverbial quebradero de cabeza para el hispanismo desde los noventayochistas hasta Riley, por abarcar sólo a los comentadores del siglo XX. Para explicar el pensamiento religioso de Cervantes no basta aseverar con Américo Castro que el autor “era de veras cristiano”;3 tampoco así extremar la discutible opinión de Bañeza Román cuando afirma que la hipocresía o el disimulo de Cervantes “difícilmente puede conciliarse con un hombre que rezuma religiosidad y catolicismo por todos los costados”.4 Hablar de cristianismo o catolicismo en el siglo XVI plantea de entrada una red de caminos divergentes y sinuosos, un auténtico laberinto sin centro. Y si a esto añadimos que la fe de Cervantes pudo también estar marcada por su nada improbable ascendente judío o su clara fascinación por el paganismo anejo al folclor, entonces los callejones de su devoción forzosamente se multiplican. Desde esta perspectiva no nos basta suponer que Cervantes tuvo desde niño un estrecho contacto con la Compañía de Jesús, cuya teología es en sí misma ambigua, cuando no claramente contradictoria. Ni siquiera bastan en este orden las numerosas pruebas históricas sobre su afición al erasmismo, pensamiento que le vino de manera indirecta y que habría sido adoptada por el joven Cervantes con una inconsistencia que otros, más benévolos, consideran simple prudencia.

Los más firmes defensores del historicismo razonan que el dato histórico debe ser juzgado como algo definitivo. Sus detractores podríamos acotar que éste, aun cuando parezca irrefutable, no podría establecer jamás la línea exacta de un determinado pensamiento, sino cierta posibilidad que sin embargo nunca anula otras. El dato histórico nos enseña, por ejemplo, que Ignacio de Loyola y Juan Calvino pasaron simultáneamente por las aulas de la Sorbona, pero es la propia historia la que demuestra que la factible paridad de sus fuentes ideológicas —el erasmismo entre ellas— había de conducir a ambos líderes por caminos diametralmente distintos. La historia nos enseña también que Lutero leyó más a san Agustín que a santo Tomás, pero eso no podrá jamás confirmar la teoría de que el mundo sería otro si el reformador hubiese sido dominico en vez de agustino. Especulamos, queremos creer en la infalibilidad de los hechos, mas no hay forma humana de construir fielmente un pensamiento a partir de un dato histórico. Consta en los archivos que el autor del Quijote fue alumno del erasmiano Juan López de Hoyos, pero no sabemos hasta qué punto o de qué manera interpretó Cervantes las enseñanzas de su maestro ni cómo las habría asimilado de Erasmo el propio López de Hoyos.

No arriesgo lo anterior para emboscar mi análisis en un subjetivismo radical. Simplemente lo señalo para insistir en la necesidad de aceptar las contradicciones reales o aparentes del pensamiento religioso cervantino, así como las que surgen naturalmente de la dúctil cadena de verdades supuestas que constituye todo acto interpretativo. Reconozco que los fundamentos del humanismo cristiano ofrecen acaso el sistema más sólido y convincente posible para dilucidar buena parte del pensamiento de Cervantes. Advertir al lector sobre la inconsistencia de dicho sistema me parece sin embargo imprescindible para trazar los principales rasgos de la diabología cervantina.

EL DIABLO Y ERASMO

Decía Lutero que el diablo había creado a las moscas sólo para distraerlo de sus escritos. Más humilde o menos lúdico, Erasmo de Rotterdam habría podido escribir que el Príncipe de las Tinieblas era no el creador de las moscas, sino la mosca misma. Cuando se trata del diablo, Erasmo no puede ocultar cierta pereza. Diríase que el personaje le resulta enfadoso, prescindible, apenas interesante como alegoría. El diablo, para él, no es causa sino consecuencia metafórica del Mal, aunque no de todo el Mal; ni siquiera es su producto más significativo. El roteródamo está convencido de que el concepto tradicional de Satanás es refractario a la razón y estorboso para la fe. Por eso parece incluso posible que no creyese en él. De ahí que su diabología se cifre en la conclusión tramposa o diplomática de que por diablo hemos de entender todo aquello que nos aparta de la virtud.

La fórmula procede no del Elogio de la locura, sino de la Regla Cuarta de El enquiridión.5 Quieren los comentadores que esta escurridiza definición de Satanás sea exaltada como un rompimiento definitivo con la diabología previa al humanismo, y razonan también que con ella nace una teología donde los demonios no son otra cosa que nuestras pasiones descontroladas y aquello que las incita a perderse o a perdernos. Dicha apreciación me parece inexacta por dos razones: primera, porque hablar ambiguamente de todo aquello que nos aparta de la virtud no descarta el ser en sí de Satanás en el sentido tradicional del término; y, segunda, porque la idea del hombre como su propio demonio es infinitamente más antigua que Desiderio Erasmo. Al definir de esta manera al diablo, el roteródamo no pudo no estar consciente de ambas objeciones. El valor de su formulación, por tanto, radica menos en su novedad que en su oportunidad.

Que nadie lea en lo anterior una reprobación de la esquiva diabología erasmiana. La salida de Erasmo por la trampilla de la ambigüedad me parece tan audaz y necesaria como lo serían después, en el campo de la literatura, las obras de Cervantes. Confrontado con la crisis religiosa de aquellos tiempos, y aun con la de ahora, no concibo mejor manera de favorecer la pacífica convivencia del interesante aunque poco conocido demonio de la gran teología cristiana y el fantástico Satanás que por entonces seguía causando terror en la confundida grey del cristianismo. En vano habían querido los antecesores de Erasmo desterrar para siempre la intensa fantasía demoniaca que la escolástica había heredado a los homilistas, al bajo clero y a los inquisidores. La acre discusión teológica de nominalistas, místicos y humanistas en torno al Mal y al ser en sí de Satanás probó ser no sólo inaccesible para las mayorías sino incluso peligrosa para quien pretendiese arrancar a la Iglesia su más efectiva herramienta retórica. Aun entonces, un pensador con dos dedos de teología habría debido reconocer que el concepto tradicional de Satanás contravenía las bases mismas del cristianismo, favorecía solapadamente una visión maniquea de la Creación y fincaba la devoción en el terror antes que en el amor. Cuando Erasmo acuña su definición de Satanás, los intentos institucionales por reemplazar al diablo tradicional con el diablo de la teología han cobrado ya demasiadas vidas y demasiados libros. La teología del Mal es demasiado intrincada e inefectiva para una Iglesia que se siente o sabe amenazada. La única concertación posible se encuentra entonces en la elaboración de esquemas lo bastante generales o elípticos como para permitir que en ellos convivan el Satanás minimizado de la teología con el hechizo pero aterrador Satanás del púlpito. La diabología erasmiana responde sin duda a esta necesidad negociadora. No obstante, hay que aclarar que la diplomacia de Erasmo sólo enmascara, sin negarla, una importante tradición teológica según la cual la maldad del diablo es siempre menos significativa que la de los hombres.

En su luminoso estudio sobre el concepto del Mal en Cervantes,6 arriesga Martí que las ideas de Tomás de Aquino sobre el tema bien podrían haber influido el pensamiento del alcalaíno. La afirmación parecerá calumnia a quienes insisten en empatar el tomismo con la última escolástica de la España filipina, mas no lo es tanto si recordamos que fue Tomás de Aquino quien elaboró y popularizó la noción escotista del Mal como ausencia del Bien, la sujeción de Satanás a la voluntad divina y la idea de que el Mal es responsabilidad de los hombres antes que de los demonios. Es cierto que el autor de la Summa Teológica se entretuvo demasiado en formular una taxonomía diabólica tan ociosa como nociva, pero eso no obsta para que notemos claros ecos de su teología en el concepto erasmista del demonio como todo aquello que nos aparte de la virtud.

Aunque accidentado, el trayecto de la primera demonología tomista hasta la demonología erasmiana es relativamente fácil de seguir sobre las huellas del nominalismo, la mística y el primer humanismo. Mientras los escolásticos reinventaban ad absurdum la nónima diabólica de Tomás de Aquino, aquellas otras corrientes se abocaron a profundizar en una definición negativa del Mal que no pasará inadvertida para Erasmo. El resultado de estas reflexiones será un notable desprestigio del diablo tardomedieval a favor de un sistema de pensamiento donde el Príncipe de las Tinieblas apenas tendrá cabida como alegoría del Mal, el vacío, la perturbación y el pecado de la humanidad.

Esta nueva defenestración del viejo Luzbel corrió a cargo de algunas de las mentes más lúcidas de la Edad Media y del Renacimiento, muchas de las cuales pagaron cara su osadía. El proceso, no obstante, fue relativamente simple y francamente vertiginoso desde la perspectiva de la historia de las ideas. Digno heredero de san Anselmo, el conceptualismo de Ockham dio al demonio escolástico su primera gran estocada al sentar las bases de una predestinación donde el papel de Satanás tendría que ser casi decorativo. Más tarde, el maestro Erkhart hará su particular aportación al descrédito del demonio aseverando que, si todo existe en Dios, el Mal y Satanás sólo pueden definirse en términos de vacío o ausencia. Por supuesto, esta renovación contemplativa del pensamiento negativo del Seudo Dionisio no resuelve el problema del Mal, pero sienta las bases para considerar que no es el diablo quien empuja al hombre al vacío, sino que el hombre mismo busca a veces la nada, sea por error, sea por negación ontológica, sea como parte del proceso de vaciado espiritual necesario para alcanzar la comunión con un Dios que sólo es accesible merced a la experiencia mística.

Hay que reconocer a favor de los primeros humanistas que éstos son sensiblemente más ingeniosos que sus antecesores a la hora de defenestrar al demonio de la escolástica. Como los místicos y los nominalistas, también ellos identifican el problema del Mal en un cosmos que supuestamente rebosa de amor divino, pero entienden asimismo que negar la necesidad del demonio sin menoscabar sus facultades es una salida negligente y de corto alcance a la hora de explicar la evidencia del Mal natural o de lo sobrenatural.

En vez de parangonar a Satanás con la nada, los humanistas prefieren reconocer su existencia para poder combatirlo, humillarlo y derrotarlo desde el interior mismo de sus sistemas de pensamiento. Neoplatónicos al fin, proponen un punto intermedio entre el milagro divino y la ilusión demoniaca. En este interregno, se reconoce la capacidad y el derecho del hombre para ejercer la magia como consecuencia de un profundo conocimiento de la naturaleza, conocimiento que glorifica a Dios y arrebata a Satanás el monopolio de lo sobrenatural. De esta guisa, el demonio no sólo queda reducido a una figura instrumental del Plan de Salvación, sino que pierde incluso su papel rector sobre aquellos portentos y áreas del saber que los escolásticos juzgaban exclusivamente diabólicos y malignos.

En una palabra, los humanistas entienden que la única forma de menoscabar las facultades de Satanás es acreditando su existencia para evidenciar su debilidad, su necesaria sujeción al poder de Dios y al buen juicio de los hombres. Sólo reconociendo que el diablo puede ser alguien parece posible entender que, las más de las veces, será metáfora de algo. Sólo desde esta postura es posible comprender que Ficino y Bruno hayan sido magos sin que ello discordase con la idea, insinuada en ellos y declarada en Erasmo, de que el principal demonio del hombre es el hombre mismo, y que está por tanto en nuestras manos hacer del mundo un Infierno o un Paraíso.

El propio Ficino tradujo un tratado mágico de Hermes Trimegisto donde se enseñaba que el hombre es de la raza de los demonios. Para Bruno, hombre y mundo son poblaciones de demonios que no por fuerza deben ser malignos. Ciertamente lo negativo puede ser obra del diablo, pero este diablo es con frecuencia humano, o al menos actúa confabulado con el hombre. En su tratado Sobre magia, Bruno reconoce la posibilidad de que todas las enfermedades sean malos demonios susceptibles de ser controlados por algunos hombres, pero añade que muchos de los vicios de la humanidad son provocados por demonios sospechosamente humanos, camaleónicos, diestros para tomar la forma y la variedad de los cuerpos que ocupan, capaces de afecto, sensualidad, cólera y sentimientos muy semejantes a los humanos.7

La versatilidad sensual y mimética de los demonios de Giordano Bruno hace casi imposible distinguirlos de los hombres, los humaniza y sienta finalmente las bases para convertirlos en meras alegorías de nuestros vicios. Como la de Ficino, la demonología de Bruno es ya casi literatura, traducción cristiana de un himno órfico donde todo ser profusamente representado pero en realidad intangible es símbolo de algo trascendente.

Este y no otro es el Satanás que desemboca en los fueros de Desiderio Erasmo: derrelicto, accesorio, más digno de interés como figura alegórica que como ser en sí mismo. Tampoco Erasmo, sin embargo, se aviene nunca a confrontarlo abiertamente con el poderoso Lucifer de homilistas e inquisidores, el aterrador Príncipe de las Tinieblas que, a despecho de la propia teología, seguía alimentándose del folclor, la superstición y la sinrazón del cristianismo llano. Erasmo ciertamente critica la demonomanía escolástica y llega incluso a cuestionar la eternidad de las penas infernales, pero no alcanza el extremo de negar la existencia en sí de Satanás. El humanista conoce y tal vez teme la suerte atroz de Giordano Bruno. Acaso también ha visto y desaprobado esa aberración del misticismo que dio origen a los alumbrados, cuyo destino no fue siempre distinto del de Bruno. Quizá conoce menos que Bruno las fuentes herméticas o zoroástricas que iluminaron la diabología de Ficino, pero ha leído sin duda más literatura que sus maestros. Como éstos, el Príncipe de los Humanistas es un hombre de libros, pero es también un hombre práctico, un pensador político hondamente arraigado en el mundo.

La prudente indefinición de Erasmo nos obliga a matizar su diabología, no digamos la de sus intérpretes. Buscar una postura definitiva en el Elogio de la locura sería absurdo porque el tratado es ya una parodia y una extensa serie de metáforas invertidas. En cuanto a El enquiridión, tal es su registro alegórico, que no hay modo de saber si en algún momento su autor pretende realmente hacer teología fuera de las lindes de la poesía. En la pluma del roteródamo, el sesudo estilo filosófico de los humanistas italianos se adorna con la poesía, pero se oculta también en ella. A Erasmo no le basta decir con Hermes Trimegisto que el hombre es de la raza de los demonios, sino que insiste en que el verdadero enemigo es el que “llevamos dentro de los escondrijos del corazón”.8 No le basta leer en Ficino una ambigua disertación sobre el carácter proteico, sino que habla de “la serpiente infernal y seductora —primera destructora de nuestra paz— que o se camufla en la hierba verde volviéndose de un mismo color, o se esconde en las cuevas cien veces enroscada”.9 No le basta que los demonios de Bruno tengan pasiones semejantes a las de los humanos, sino que desata las furias que vienen desde los infiernos

cada vez que, alanzando víboras envenenadas, llevan al pecho de los mortales el ardor de la guerra, o una inextinguible sed de oro, o un amor indecoroso y criminal o el parricidio, o el incesto, el sacrilegio o cualquier otra calamidad de esta clase y también cuando consumen un espíritu consciente de su culpa en el fuego y el terror y entre las furias.10

La elocuencia de esta prosa no puede menos que hacernos pensar que ha sido utilizada como eufemismo de un hecho notable: Erasmo apenas cree en Satanás, o tal vez sólo cree en él como alegoría de nuestra vileza. El eufemismo poético sin embargo deja siempre abierta una o infinitas alternativas para que el diablo sea muchas otras cosas. A la hora de tomar partido entre las distintas facciones originadas por el reformismo, esta ambigüedad salvará a Erasmo de correr la misma suerte de su entrañable amigo Tomás Moro, pero será también el necesario y problemático hilo conductor de la diabología de sus secuaces, entre ellos, Miguel de Cervantes.

APUNTES PARA UNA IMPOSIBLE DEMONOLOGÍA CERVANTINA

En el siglo de Erasmo y Cervantes, la conciliadora demonología del primero fructificó entre diversos pensadores aunque fracasó en su tímido empeño por debilitar al imponente Satanás popular. Numerosos teólogos, artistas y tratadistas católicos insistieron en aclarar que el diablo no es todopoderoso porque su capacidad para perdernos se encuentra en parte sujeta a la flaqueza o reciedumbre de nuestra voluntad. Obligados a negociar entre el dogmatismo escolástico y el reformismo protestante, los humanistas que optaron por mantenerse en el seno de la Iglesia emprendieron la Reforma católica criticando desde dentro todo aquello que consideraban arcaico en el discurso oficial. Hacia fuera, no obstante, moderaron sus juicios, los enmascararon con diversas artimañas retóricas y las atenuaron con reiteradas muestras de lealtad a la curia romana. Erasmistas discretos y católicos fervientes, propositivos y a la vez contradictorios, negociadores que con frecuencia tuvieron que parecer reaccionarios, los reformistas católicos serán vencidos por el contrarreformismo tridentino. Su mimetismo los pierde, pero les permite también sobrevivir al Concilio de Trento para de allí emprender discretamente su campaña contra la superstición. En el campo del pensamiento religioso, dicha labor recae en manos de humanistas tan notables como Ignacio de Loyola, pero es sobre todo la literatura la que entonces alberga al esquizofrénico demonio del cristianismo occidental para cuestionar muchas de sus facultades y, al mismo tiempo, explotar paradójicamente sus infinitas representaciones como recursos para encumbrar la belleza de lo terrible y lo sobrenatural.

El idilio seiscientista entre literatura y demonología no es en modo alguno repentino ni novedoso. Dante lo había glorificado siglos atrás merced a un admirable equilibrio entre su talento poético y su amplio conocimiento de una teología bajomedieval que por entonces parecía menos titubeante que la del siglo XVI.

Cervantes y sus contemporáneos se inscriben en la tradición inaugurada por el poeta toscano, pero lo hacen con matices que es difícil pasar por alto. Con sus dramáticos altibajos y contradicciones, la teología seiscientista dista mucho de ofrecer a los escritores una demonología lo bastante consistente o enfática como para fundar en ella un sólido subsistema poético. En el tiempo de Lutero y Erasmo, una obra como La Commedia se ha vuelto imposible, pues el propio cristianismo ha dejado de ofrecer a los poetas una visión contundente de Dios y el mundo, no digamos de Satanás. Si Dante había conseguido poner la grandeza de la poesía al servicio de las incontestables verdades de la teología, Cervantes sólo podrá pretextar algunas hipótesis teológicas para ponerlas al servicio de la literatura.

Esta última distinción entre el poeta hondamente teológico y el cristiano predominantemente literario propone algunas claves para entender la manera en que Cervantes interpreta, acepta y en ocasiones desdice la demonología erasmiana. Si bien está claro que el alcalaíno comparte la más razonable noción de un Satanás sobre todo alegórico del vicio o el fanatismo, es también evidente que siente por el diablo una fascinación desmedida a la que Erasmo es por entero ajeno. En el caso de Cervantes, no hay duda de que el autor cree en Satanás tanto como cree en la mezquindad humana. Pero la medida o el origen del poder del Maligno le interesan menos que la potencia estética de sus manifestaciones.

Y es que en Cervantes la teología es tan accesoria como esencial es la literatura. Su experiencia de lo diabólico no procede sólo ni principalmente de la filosofía que respalda el pensamiento erasmiano o de la reflexión canónica sobre Dios o Satanás. Antes que de los sesudos tratados de Tomás de Aquino, el Maligno le ha llegado por conducto de la ficción y la poesía, así como de la experiencia acumulada en sus correrías por España. Lo mismo ha visto al diablo en las fiestas populares castellanas que en el teatro ruedano que alimentó su vocación por las letras. Lo ha conocido tanto por la desaforada literatura miscelánea de Antonio de Torquemada, como por los textos antisupersticiosos de Pedro Ciruelo o por la fanática prosa inquisitorial de Martín de Castañega. Lo ha leído en el orfismo lírico de Dante y Petrarca, pero también en el maniqueísmo alegórico de Jerónimo de Contreras. No es ajeno Cervantes al demonio frívolo y fantástico de Montalvo, como tampoco lo es del demonio vitalista y grotesco de Fernando de Rojas o de su contemporáneo Mateo Alemán. Todos los diablos posibles se conjugan en la abundante cultura literaria y vital de Miguel de Cervantes, y todos ellos, bien que mal, tienen cabida en su obra y afectan su pensamiento.

El imperio de la literatura y la experiencia en la conformación de su singular diabología es más una decisión del alcalaíno que un accidente de su educación religiosa. Consciente del refugio que la literatura le ofrece con la alegoría y la parodia, Cervantes parece incluso dispuesto a la contradicción teológica y filosófica. En cuanto recurso literario, el diablo cervantino puede ser alegórico en el sentido erasmiano o canónico en el sentido tridentino; puede ser o representar el Mal. Su papel es tan amplio como amplios son los registros en que el alcalaíno escribe sus libros. Más allá de su fe o su descrédito en Satanás, en aras de la literatura Cervantes no duda en proponer distintas maneras de leer al diablo sin comprometerse definitiva o únicamente con alguna de ellas. En sus libros, Satanás puede a veces ser real y otras alegórico, trágico o risible, todopoderoso o endeble. Si bien Cervantes nunca niega su existencia, el Gran Engañador es para él un pretexto para la reflexión y un instrumento para la enseñanza, la belleza y el asombro. Poco parece inquietarle expresar una idea coherente o única de Lucifer. Como a los autores supersticiosos, Erasmo le ha dado una salida cómoda para anteponer la falibilidad de los hombres a la maldad satánica, pero le ha permitido asimismo invocar sin riesgo a un Satanás en el que necesita seguir creyendo para justificar no sólo su obra, sino la fascinación que siente por él y sus manifestaciones.

Definir la demonología cervantina como un sistema exclusivamente literario sería tan extravagante como creer que La Commedia no es más que un tratado teológico escrito en verso. Tampoco parece justo aseverar que la contradicción entre el demonio metafórico y el teológico sea ley en el pensamiento de Cervantes. Su demonología es ciertamente acomodaticia y fluctuante, pero aun en el cotejo de sus obras más dispares se percibe una cierta voluntad por justificar su idea de que la crítica tenaz del demonio de la falsa devoción es más importante —o por lo menos más urgente— que la reflexión sobre el ser en sí de Satanás. Ni siquiera la abierta toma de partido de Cervantes por el Concilio de Trento en el Persiles termina por contradecir los planteamientos estrictamente humanistas de sus obras en apariencia más realistas y laicas. Aunque fascinado por la locura, Cervantes dista mucho de ser un esquizofrénico. Su vida estuvo constantemente signada por un deseo de reconocer y ser reconocido por la institucionalidad, pero eso no merma su convicción de que es posible criticar a las instituciones desde dentro con la ilusión de reformarlas. El alcalaíno cree con Erasmo que el demonio es todo aquello que nos aparta de la virtud, pero entiende que esa definición puede también incluir al diablo como algo más que una metáfora. Le subleva la superstición, pero le obsesiona lo ultramundano en términos que claramente exceden el mero interés literario.

Si Cervantes da rienda suelta a su pasión por lo sobrenatural, no es sólo por los recursos que la literatura le ofrece para disimular ese sospechoso interés, sino porque está también convencido de que su fe en los otros mundos no procede de la superstición a la que desea criticar. Su pensamiento mágico es tan parte de su humanismo como lo fue para Bruno y Ficino. Quieren algunos comentaristas que la abundancia de lo sobrenatural en la obra de Cervantes sea una prueba más de su inconsistencia religiosa. Lo cierto, sin embargo, es que la presencia de pasajes mágicos en su obra tiene profundas raíces en el humanismo italiano, que rechazaba la fantasía y la superchería aunque reconocía la posibilidad de una convivencia mesurada entre lo extraordinario y lo mundano. Cuando el alcalaíno habla de brujos, encantadores, transvecciones, licántropos, demonios y mil suertes de aparentes o reales transgresiones a los límites de lo real, ello no se debe meramente a que los considere valiosos recursos poéticos ni a su afán por citar las fantasías del pueblo llano para luego defenestrarlas. Aunque a veces parezca francamente supersticioso o radicalmente antieclesial, Cervantes procura siempre ajustarse a los cánones del humanismo antisupersticioso, cánones no siempre atendibles para los lectores de hoy, ni siquiera para los de aquel entonces.

Representante de un siglo donde tanto el racionalismo como el pensamiento mágico comenzaban a hacer crisis, Cervantes todavía cree posible conciliar su fe en lo sobrenatural con su humanismo. Como Ciruelo, el alcalaíno percibe la naturaleza como un mecanismo que no siempre es descifrable por la razón. El reto está en encontrar la tenue frontera entre lo que exige ser comprendido y lo que debe ser aceptado con la fe. En la naturaleza hay fenómenos indiscutiblemente enigmáticos, monstruos y supuestos demonios que en el fondo tienen una explicación racional, pero los hay también que sólo pueden ser obra de Dios por conducto de la Providencia o hasta del propio Satanás.

Por desgracia, reconocer la existencia de un determinado punto de equilibrio no es lo mismo que haberlo encontrado. En muchos autores la búsqueda de un espacio para la convivencia de fe y razón condujo a la brujomanía del siglo XVII, efecto penoso del triunfo de una concepción mágica del mundo sobre los mecanismos reguladores de la razón; en otros autores, como el propio Cervantes, esta búsqueda devino en una proliferación de prodigios cuya existencia quiere explicarnos el autor mediante una constante aunque forzada alternancia entre lo que es comprensible y lo que sólo podemos aceptar con la fe. De ahí que en Cervantes los licántropos puedan lo mismo ser hombres y mujeres enfermos que sujetos de auténticas metamorfosis humano-animales; de ahí que sus brujas puedan volar sobre alfombras mágicas pero puedan también ser pobres mujeres drogadas; de ahí que sus monos adivinos y sus cabezas parlantes sean expuestos sistemáticamente como engaños, aunque incluso en esos casos se anote que el truco ha sido posible gracias a la influencia del Maligno sobre la voluntad de engañados y engañadores. Cervantes cree en el carácter ilusorio de algunos hechos sobrenaturales. Sabe, sin embargo, que no todo lo sobrenatural es ilusorio. Entiende que algunos de estos prodigios son obra del demonio, pero entiende que también pueden ser milagros de Dios. Sabe que sólo Dios puede permitir la perturbación del mecanismo de la naturaleza, pero tanto el hombre como el demonio son para él posibles sujetos de este permiso divino para manipular lo natural como parte del Plan de Salvación.

Si en algo aventaja Cervantes a los humanistas que influyeron sobre sus ideas demonológicas y sobrenaturales, es sin duda en el salvoconducto que le da la literatura. Mientras Bruno, Ficino y el propio Erasmo tienen que recurrir a la ambigüedad retórica o a intrincadas reflexiones teológicas para justificar su idea de Satanás, al alcalaíno le basta refugiarse en la ficción. Eufemística y multívoca por naturaleza, la ficción entendida como verdad de las mentiras permite al autor del Quijote sortear tanto las complejas conclusiones como las notables contradicciones de la demonología seiscientista. Desde luego, es imposible saber hasta qué punto Cervantes era consciente de estas contradicciones o en qué medida era capaz de comprender el pensamiento de sus maestros. Bastante más sencillo es aceptar que el escritor pudo despreocuparse de estas contradicciones cuando descubrió que la literatura le permitía conciliar sin mayor riesgo y con enorme eficacia estética asuntos aparentemente tan encontrados como la existencia de Satanás y el carácter del diablo como alegoría de la maldad humana, la creencia en lo sobrenatural y la crítica a la superchería, la fascinación por lo diabólico como herramienta literaria y la censura contra aquellos que se inclinan por Satanás, sea como representación, sea como auténtico perturbador del género humano.

En suma, Cervantes pone la demonología al servicio de la literatura sin olvidar que a veces tendrá que poner la literatura al servicio de la demonología. Para conseguir lo primero, utiliza mecanismos literarios en los que es indisputable maestro: la inversión paródica, el espíritu de contradicción, el enmascaramiento de la máscara, el descrédito sistemático de los personajes que narran un determinado portento sobrenatural o diabólico, la tardía revelación del busilis de un truco presuntamente mágico o de un fenómeno virtualmente demoniaco, etc. Tanto Marías como Riley han estudiado a fondo todos estos mecanismos o recursos narrativos con los que Cervantes consigue llevar al molino de su literatura las turbulentas aguas de la demonología y el pensamiento sobrenatural de su época. En ambos casos, los estudiosos han llegado a la conclusión de que dichos mecanismos se basan en el hecho de que el alcalaíno, en contraste con muchos de sus personajes, mantiene siempre el control de su fantasía y demuestra que incluso lo inverosímil es literariamente válido mientras haya sido deseado o invocado para ser puesto en evidencia por el propio autor.11

Vuelvo a decir, con todo, que la mostrada destreza de Cervantes para servirse de lo diabólico y lo sobrenatural como recursos literarios no descarta la posibilidad de que el autor haya tenido un pensamiento demonológico tan coherente como las circunstancias lo permitían. Concebir al Satanás cervantino como una figura meramente literaria sería arrojarlo en un total relativismo según el cual toda definición de lo diabólico tendría que ser aceptada como válida en tanto sirviese para fines fundamentalmente estéticos. Lejos de ello, reitero que Cervantes tiene en efecto un pensamiento demonológico extraliterario, un pensamiento equívoco y cambiante, si se quiere, pero legítimo en un hombre cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de una verdad más allá de los libros. Así, si quisiéramos definir la demonología de Cervantes sólo en términos de su filiación al reformismo católico, tendríamos que verla como una pulsión antisupersticiosa que sin embargo debió ajustarse a una demonología tridentina que nunca fue del todo clara; si prefiriéramos buscar la respuesta en el humanismo cervantino más allá del catolicismo, tendríamos que aceptar que el autor negoció con el carácter real y el carácter metafórico de Lucifer en la misma medida en que propuso una cosmogonía donde pudieran convivir la razón y la fe, lo natural y lo sobrenatural, la magia negra y la magia blanca; parejamente, si nos atenemos a una visión exclusivamente poética de Satanás, tendremos que resignarnos a ver la demonología cervantina como una exploración en el interregno de lo verdadero y lo verosímil con las contradicciones que naturalmente acarrea cualquier incursión en una zona limítrofe. Acaso la definición erasmista del demonio como todo aquello que nos aparte de la virtud sea la que mejor define el pensamiento demonológico de Cervantes. No obstante, he indicado ya que ni siquiera esta definición es suficiente para comprender, entre otras cosas, la atracción que siente Cervantes por el demonio y su insistencia en definirlo a veces como un ser independiente del hombre aunque cercano a él.

En todo caso, si fuese imprescindible explicar en dos palabras la compleja demonología cervantina, cabría decir, no sin reservas, que para Cervantes el diablo indudablemente existe, es y representa el Mal. Real, alegórico, o ambas cosas a la vez, Lucifer actúa sobre el mundo del alcalaíno, mas no lo hace siempre como una deidad opuesta a Dios, sino que desempeña en el mundo una necesaria misión perturbadora que se manifiesta de diversas formas: sea como un censurable tópico del lenguaje, sea a través de ciertos fenómenos sobrenaturales que carecen de explicación racional y no resultan del todo benignos, sea en todo aquello que aparta al hombre de la virtud, particularmente aquellos actos y creencias surgidos de la mezquindad, la pasión descaminada, la ignorancia o el engaño.

Según Molho, el demonio cervantino da fe de la obra divina. “Él sólo atesta por sus mañas la existencia de Dios, del que es la imagen negativa e inversa.”12 Invisible sólo en apariencia, Dios se hace también presente por su ausencia, en el Mal, en lo que lo define negativamente. En este principio se fundamenta también, con notables infracciones y matices, la demonología de Cervantes, quien toma diversos derroteros para describir dicha ausencia, lo que define negativamente a Dios y es por tanto digno de admiración e interés.

Si hemos de aceptar con Rosales el papel de la Providencia en la obra de Cervantes,13