Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

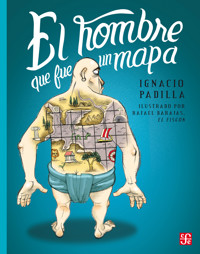

Hipotálamo, un guerrero destituido de las filas del ejército, se convierte en un sabio famoso por descubrir el Punto de apoyo que moverá el mundo. Entonces Quimera, el pueblo en que nació, se vuelve muy famoso por la construcción de un monstruoso laberinto que servirá para resguardar la aportación del sabio a la humanidad. El hombre que fue un mapa es un viaje de aventuras y amor que nos llevará a descubrir qué ocurrió con el laberinto y el secreto que Hipotálamo dejó antes de morir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 66

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IGNACIO PADILLA

ilustrado por RAFAEL BARAJAS, EL FISGÓN

Primera edición, 2014 Primera edición electrónica, 2015

© 2014, Ignacio Padilla, texto © 2014, Rafael Barajas, El Fisgón, ilustraciones

Colección dirigida por Socorro Venegas Edición: Marisol Ruiz Monter Diseño: Miguel Venegas Geffroy

D. R. © 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios y sugerencias:[email protected] Tel. (55)5449-1871

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-3154-1 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Índice

El único ojo de Hipotálamo de Quimera

El famoso laberinto de Quimera

El hombre que fue un mapa

Mapas gemelos

La balada del profesor y la maestra

El único ojo de Hipotálamo de Quimera

En tiempos del Gran Microbio Peritoneo, Emperador de Todos los Guapos del Mundo, vivió un guerrero llamado Hipotálamo. El pobre hombre había perdido un ojo en la histórica batalla de Siracusa, de modo que lo apodaron Hipotálamo el Tuerto. Luego perdió una pierna en una escaramuza contra unos bandidos tracios, y comenzaron a llamarlo Hipotálamo el Cojituerto. Finalmente perdió una mano mientras pelaba zanahorias en casa de sus primos griegos. Entonces sus camaradas ya no supieron qué apodo ponerle, pues en aquellos tiempos las palabras eran pocas y muy nuevas, así que prefirieron llamarlo nuevamente Hipotálamo a secas. También decidieron sacarlo de la guerra porque no les pareció que en un ejército de guapos luchase alguien tan feo y con tan mala suerte.

Un día, los jefes de Hipotálamo le informaron que ya no había espacio en la guerra para alguien como él. Le agradecieron sus servicios y lo despidieron con tres monedas de plata y una medalla de bronce que tenía grabada el rostro del guapísimo emperador Microbio. Con esa medalla, Hipotálamo se compró un pan que devoró esa misma noche. En cambio, las tres monedas le alcanzaron para comprarse un perro amarillo, una barca mediana y una casa pequeña en un pueblo de pescadores llamado Quimera.

La verdad es que la vida en aquel humilde pueblo no estaba nada mal. Aunque no era muy amplia, la casa de Hipotálamo era cómoda y el paisaje era bastante agradable. Por un lado estaba el mar y, por el otro, una montaña altísima donde anidaban águilas reales. En primavera, la cumbre se poblaba de aguiluchos, el mar rebosaba de peces brillantes y en las macetas revoloteaban mariposas diminutas de mil colores.

Durante un tiempo, Hipotálamo usó su barca para explorar las islas y las costas que bañaba aquel inmenso mar. En compañía de su perro amarillo visitó algunos lugares interesantes y otros aburridos. Nunca llegó muy lejos: le cansaba mucho remar con una sola mano y su perro se mareaba fácilmente en altamar.

Cierta mañana, mientras bordeaba las costas de la isla de Sicilia, Hipotálamo vio que un barco de la flota imperial se había quedado varado en la playa. Por más que lo intentaban, los marineros no conseguían desencallarlo. Hipotálamo los vio romper cuerdas, palos y poleas sin que el barco se moviera un milímetro de su prisión de arena. De pronto alguien recordó que por allí cerca vivía Arquímedes, quien al parecer era muy ducho en solucionar los problemas más complicados. El capitán del navío ordenó que lo trajeran de inmediato.

Arquímedes llegó una hora más tarde. Venía en una litera cubierta de telas preciosas y cargada por siete esclavos. La multitud lo recibió con aplausos, como si ha hubiese desatorado ya todos los barcos de la flota imperial con la sola fuerza de su fama.

El gran Arquímedes asomó apenas su gran nariz y sus pequeños ojos entre las cortinas de oro, olfateó el barco como si se tratara de un bicho apestoso y volvió al interior de su litera. Después de unos segundos, que a Hipotálamo le parecieron larguísimos, el sabio bajó de su litera y se inclinó para trazar en la arena operaciones matemáticas que a Hipotálamo le parecieron complicadísimas. Por fin, Arquímedes se alzó la túnica, entró en el agua armado con un bastón, lo encajó bajo la quilla del barco y dio un ligero empujón. El barco entonces se deslizó suavemente y comenzó a flotar como un pez dichoso que acababa de salvarse el pellejo.

En cuanto vieron que el barco estaba libre, los marineros y los curiosos gritaron un millón de vivas para Arquímedes. Hipotálamo no pudo gritar porque se había quedado mudo de asombro. Si hubiese tenido ambas manos, de seguro habría aplaudido hasta ampollarse los dedos. Pero lo único que consiguió fue abrir su único ojo tan grande como pudo: quería verlo todo, deseaba registrar en su cabeza cada gesto del gran Arquímedes y cada segundo de aquel día histórico.

Por fortuna, ese día los oídos de Hipotálamo funcionaban todavía muy bien, así que alcanzó a escuchar claramente al sabio cuando le preguntaron cómo había movido ese enorme barco con un esfuerzo tan pequeño. Arquímedes respondió con la soberbia de quien se consideraba el ser más inteligente del universo:

—Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.

Esto dicho, entró en su litera, asomó su blanca mano y dio con ella una señal a sus esclavos para que lo devolviesen a casa, donde sin duda tenía cosas más importantes por hacer.

En los oídos de Hipotálamo retumbaban como un terremoto las palabras de Arquímedes. En su único ojo había quedado impresa como en piedra la imagen de aquel gran hombre. Y en su cabeza, inundada de viajes y sueños, comenzó a rondar una sola idea: algún día él también sería sabio. Quizás no llegaría a ser tan sabio como Arquímedes, que parecía el Emperador de los Sabios, pero al menos, pensó Hipotálamo, con paciencia y mucho trabajo aprendería a resolver problemas, a sumar números enormes en la arena, a decir frases extrañas y a inventar cosas que hicieran más sencilla la existencia de los hombres.

De repente a Hipotálamo dejó de interesarle la exploración de otras islas y otros mares. Ahora exploraría el interior de la naturaleza y los mares de su cabeza. Si trabajaba lo suficiente, tarde o temprano llegaría a entender las mareas y las estrellas, dominaría las ciencias y las artes, en fin, iluminaría al mundo con la luz de la razón. Entonces buscaría a Arquímedes y le pediría que lo aceptara en su escuela de sabihondos.

Hipotálamo se dispuso en seguida a cumplir con su propósito. Vendió su barca para comprar cuantos pergaminos pudo encontrar, leyó sin cansarse, aprendió siete idiomas, comprendió cómo funcionaban su cuerpo y el cuerpo de su perro amarillo, y descubrió por sí solo que la tierra es redonda como un limón. Uno a uno, recorrió los misterios del universo natural igual que antes había recorrido las islas del Mediterráneo y combatió un millón de problemas matemáticos como antes había luchado en mil batallas. Así, al cabo de algunos años y de mucho esfuerzo, comenzó a sentir que al fin se estaba convirtiendo en un sabio de verdad.

Sentirse sabio mejoró muchísimo el ánimo de Hipotálamo, pero no le mejoró la suerte. Una tarde, mientras estudiaba unos papiros egipcios, notó que una pequeña mancha le ensombrecía la visión de su único ojo sano. Aquello lo enloqueció. Hasta entonces, Hipotálamo había aceptado su mala estrella con resignación y hasta con buen humor. Cuando le sucedía una desgracia, se decía que todo pasaba por algo y agradecía a los dioses porque aún le quedaban la vida, un ojo sano, un perro amarillo y su cerebro intacto. Pero ahora que se estaba quedando ciego, acabó por perder la paciencia.

Furioso, Hipotálamo salió de su casa, subió cojeando hasta la cima de la montaña y desde allí dirigió a los dioses todos los