Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Los libros del Lince

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Witold es un boomer en un mundo de millenials que no entiende y que se embarca en un periplo de autodestrucción. Es un erudito, que se refugia en una realidad de su propia invención para sobrellevar su penosa existencia. A través de una puesta en escena esperpéntica, el protagonista deambulará por lugares dispares y se encontrará con diversos personajes muy distintos a él. Pero un nombre, Sabina, es clave para entender toda la acción. Sabina es el único amor posible —e imposible— para Witold, porque no es correspondido.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lara Vázquez

(Barcelona, se desconoce el año – Avisará dónde y cuándo morirá)Ha sido guionista de televisión y dio clases en escuelas de cine y de artes visuales. Actualmente ejerce de profesor de literatura en un instituto de secundaria de Barcelona y es, probablemente, tan o más erudito que su personaje de El hombre disfrazado.

Witold, el protagonista de esta obra, es un boomer en un mundo de millennials que no alcanza a comprender.

Erudito y héroe improbable, inventa una realidad paralela en la que encuentra el refugio para sobrellevar su penosa existencia. Desorientado y confuso, se embarca en un periplo de autodestrucción y deambula por la cartografía desencantada de los contornos de Barcelona. A través de una puesta en escena esperpéntica, el protagonista se encontrará con diversos personajes muy distintos a él. Pero un nombre, Sabina, será clave para entender toda la acción. Sabina es el único amor posible —e imposible— para Witold, porque no es correspondido.

«Cuantos más libros leemos, mejor advertimos que la función primordial genuina del escritor es producir una obra maestra y ninguna otra finalidad tiene la menor importancia». La frase de Cyril Connolly podría definir de manera cabal el proyecto de Lara Vázquez, que busca, como Valle-Inclán, Joyce, Céline o Joseph Roth, narrar en clave naturalista el destino completo de un hombre.

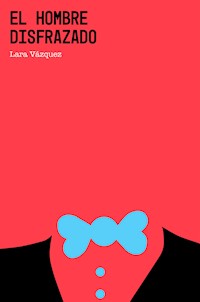

El hombre disfrazado

PRIMERA EDICIÓN

© Pedro Lara Vázquez, 2023

© Malpaso Holdings, S. L. 2023

C/ Diputació, 327, principal 1.ª

08009 Barcelona

www.malpasoycia.com

ISBN 978-84-19154-30-9

Primera edición: 2023

Producción del ePub: booqlab

Maquetación: Palabra de Apache

Diseño de colección: Ezequiel Cafaro Studio

Ilustración: Carola Schön

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

LARA VÁZQUEZ

El hombre disfrazado

Aún estamos a tiempo de no querer salir del laberinto.

CABALLERO BONALD

A ti, la que nunca me nombra

Sabina estaba leyendo a un autor polaco de nombre impronunciable de madrugada. Era el alba y el alma del miércoles. El párrafo la inquietó tanto que tuvo que cerrar el libro y tomarse una valeriana. El texto venía a decir que tenía oprimida el alma a causa de una desazón espiritual y existencial, y eso la angustió sobremanera.

Sabina se tomó dos valerianas más pero no pegó ojo. Se duchó con agua fría, se vistió correctamente y, raro en ella, se maquilló para disimular sus ojeras de lectora sonámbula. No agarró los bártulos de siempre, sino su bolso comprado en Tokio. Cerró la puerta sin echar la llave, como quien va a regresar pronto. Pasó por delante del café de marujas de cada día, pero no entró. Siguió caminando, hoy tenía tiempo. Ya casi inane se decidió por un chocolate con churros. No los comía desde el año en que estuvo en Madrid para ver ARCO, donde conoció a su exnovio. Fue un día trascendente; como hoy, que también cambiaría su vida. Mientras se deleitaba con los churros madrileños, sonreía recordando el pelo rubio de Ángel y un cuadro muy naíf que les gustó a los dos; pero él ya es padre y está feliz. «Que le vaya bien», pensó. Antes de coger el metro, compró el Fotogramas; ella nunca lee la prensa para relajarse entre hierros y raíles.

Conocí a Sab, así se hace llamar a veces, en la universidad hace un par de cursos. Es profesora como yo, pero no habíamos coincidido en tareas parecidas. Me fijé en ella porque me atrajo, pero teniendo en cuenta que voy a cumplir los sesenta, y ella, los treinta, la adopté como amiga. Sab muchas veces no me entiende. Se cree histérica, pero lo es solo a ratos. Tiene el interior de una diva que se mueve grácil. En una ocasión, me regaló un libro y, en otra, yo la invité a cenar casi sin querer. Me lo prometió, pero no se ha decidido aún. Aduce que al día siguiente le duele la cabeza. Considera que le doy muchas vueltas a las cosas, pero no es cierto. Bueno, casi. Tengo temporadas, como de hipocondría o de repetición de contextos; pero son épocas. Creo que, en el fondo, le caí mal desde el principio.

Ella da clases de Imagen, o sea que enseña Realización, Producción y muchas cosas más. Yo, aunque no imparto Literatura, siempre explico literatura y no enseño casi nada. De soslayo nos saludamos en el campus. De ella sé que estudia árabe y que es políglota, que nació en un pueblo y que le encanta reciclar. También me ayuda con el ordenador cuando me equivoco. Por eso, y como soy un mal poeta, le dejé una felicitación prosaica en su taquilla por Navidad. Y también le recorto artículos pedantes de revistas cultas para llamar su atención. El último hablaba de que es de jóvenes luchar para superar defectos. Yo lo intento.

Sabina dejó el andén y fue derecha al despacho de la decana, que, como siempre, estaba reunida. Sus clases eran por la tarde y tenía tiempo, pero quería acabar cuanto antes; no deseaba que la vieran ni despedirse de nadie. Si acaso, alguna nota en el buzón de unos pocos. Perdió el tiempo en un parque viendo a unas niñas disputarse un columpio; en sus adentros quería ser madre. Al entrar en la facultad se topó con la decana en el pasillo. Era una mujer oronda, que se creía graciosa y que le recordaba a la protagonista de La cantante calva porque siempre silbaba y su alopecia era notoria.

—¿Quiere algo, Sabina? —le espetó.

—Quiero mucho —le contestó ufana—. Y quiero que nos sentemos, por favor.

Ante la mirada apremiante de Sabina, la oronda trasunto del personaje del dramaturgo aceptó. Conocía el carácter hercúleo de la profesora. Hoy he visto a Sab, pero, raramente, sin su bicicleta, desde donde se eleva. No sé si me ha mirado. Yo la envidio porque no conduzco: tengo el «síndrome Bardem» y también el de otros famosos. Eso me hace sentir importante, aunque en realidad lo que tengo se llama amaxofobia.

La he notado distinta, nerviosa sí, pero no tan rígida como muchas tardes. Me ha alegrado verla feliz. Creo que es una mujer que infarta miocardios sensibles, pero ella no quiere saberlo. Estaba hablando con la decana y recibiendo el humo de su cigarrillo a la par. Las volutas presagiaban un desencuentro.

Hoy tengo un mal día. Quiero jubilarme, encontrar novia y ser poeta. Y no tengo ganas de impartir, como siempre digo en broma, porque creo que los alumnos ya no vienen a aprender sino a buscar trabajo y porque la base cultural se ha perdido y porque cada vez somos más «profetarios» (profesor y secretario) y porque las pantallas nos han derrotado y porque todo el mundo monta un corto y porque leer será algo apocalíptico (que no integrado) y porque no existe la lectoescritura ni la filosofía salvo que se enseñe en Power Point. Y etc., etc.

Mis pensamientos como profesor de Literatura tal vez fueron las palabras exactas y poéticas que empleó Sabina para justificar su adiós a la universidad. La bulímica decana, estupefacta, le rogó, eso sí, apoltronada, que se lo pensase y que por los menos terminara el curso. La conversación fue tensa. Ambas buscaban porqués distintos a la vida. Evidentemente, la “cantante calva” no la había escuchado. Daba igual porque Sabina abandonó jovial el decanato escrutada por sus alumnos de primer curso, que la adoraban.

Cuando abrí, al día siguiente, mi herrumbroso buzón de profesor gris, me encontré con una nota: «Abandono, arrojo la toalla como un boxeador noqueado. Sab».

Como ese mediodía había bebido un poco, no entendía nada. Precisamente comí con un seudoamigo gorrón y con bastante vodka. Le hablé de la profesora de Realización, de sus encantos y de su bicicleta. Le conté que ella preparaba un documental con sus pupilos sobre el boxeo; y dado que mi colega había sido quinqui y boxeador aficionado y ahora es juez, yo podía obtener información original sobre el tema. Por eso lo invité a almorzar en un restaurante sin menú. Salí con dos servilletas plagadas de datos y me sentí Urtain. Era un buen contacto. Me ilusionaba ayudarla. Aunque envié ganchos al viento, no sirvió de mucho. Entonces sí entendí sus metáforas y supe, a través de un latigazo brusco, que quizá no la vería más.

En definitiva, Sabina optó por desaprender; algo muy sabio. Y siguiendo los designios contrarios al INEM, ocupó una plaza de cajera en el Caprabo de un barrio de Barcelona, lejos de su piso alquilado y lejos de su universidad: solución kantiana. Solución pitagórica: realquilar una habitación. Solución hegeliana: trabajar y leer. Nada de nihilismo trasnochado; ella era vitalista de pro. Para Sabina solo era una etapa hacia la incertidumbre. Y como un optimista es aquel que piensa que el futuro es incierto, pues ella lo era. Su meta inmediata se avistaba en el extranjero, en un país donde soñar.

Yo, mientras, percibía su ausencia entre «profetarios» que se creen profesores y entre alumnos que me preguntaban por ella. Les respondía que no soy el mago Kurruski con su chistera sin conejos.

Sabina estaba en el súper rodeada de productos pop que le recordaban a su hermano: Cola Cao, Nocilla, Kas, Fanta… y contaba y contaba. Y pensaba en sus juegos de niña para desconectar. Llevaba una bata azul con la inscripción de su antropónimo, como en el parvulario, y reía y escuchaba la banda sonora del local convencida de que un día harían las paces. Sobre todo, por sus padres, cultivadores altivos.

Siempre regresaba en autobús con su música de jazz, dependiendo de los cirros del día. Además, hoy la esperaba su nuevo inquilino.

Llovía de cine ese día y yo cantaba. Suelo comprar desde que murió mi padre y, como no tengo carné de conducir, cuido mucho mi carro; ese día temí que se empapara. Cuando entré en el Caprabo y la reconocí, no la quise ver. Opté por virar a otra caja. Sab me gritó. Pensé que me había pillado in fraganti con una botella de vino que suelo agenciarme cuando está la otra cajera. Con la botella en el cinto, y rojo como un tintorro, le pedí perdón. Ella no me oyó, me besó en una mejilla y me rogó que no dijera nada de su situación. Que un día me llamaría y que no la había visto. Obvió la botella.

Ver era la cuestión. Cuando Sabina llegó al nuevo apartamento, se encontró con Max, su nuevo compañero de piso, ciego de nacimiento. Era un estudiante polaco que preparaba una tesis sobre Marianela, de Galdós. Había estudiado Filología Hispánica en Varsovia y le habían concedido una beca en Barcelona. Era rubio como Ángel y dulce como un estímulo. Y tenía el cuerpo de Tarzán de los monos gramáticos. Paseaban cada día después del Caprabo y hablaban por los codos. Sabina aprendió algo de braille y Max perfeccionó el castellano. Habían encontrado su espacio en la ubicuidad.

Al regresar a la universidad colegial y ante la insistencia de los alumnos, me fui del pico. Yo confiaba en el delegado, pero me equivoqué. Les dije que Sab estaba de contable sumando botellas de cava y de sidra. Llevo noches sin dormir porque intuyo que mi pequeña traición puede ser un maldito desencadenante de algo que se me escapa.

Mientras Sabina y Max se acercaban en penumbra para aprender, las cajeras del Caprabo también querían conocer más. Por eso Sabina daba clase gratis a dos teñidas pizpiretas para la prueba de acceso a la universidad para adultos. Sabina no descansaba, seguía impartiendo, pero ahora por placer y no por «profetaria». Por eso no le importaba almorzar un bocata y continuar de pedagoga con su compañero de piso por la noche, preparando jugosas cenas mientras hacían sudokus en braille, mientras la perra de Max, Estrella, roía huesos sobrantes del supermercado.

Llovía a cántaros ese miércoles anterior al puente del uno de mayo en el campus. Fui por la mañana con la intención de acabar mis deberes, dar las clases y regresar el lunes. Como suele pasar en este tipo de fechas, había pocos alumnos. Casi todos los «profetarios» se iban a Praga o a Marinador; nada excitante. Yo quería aprovecharlo para escribir un cuento para un concurso de ámbito local. Pero en las bases se requería que la acción transcurriera como máximo en un día. Y no se me ocurría cómo ni qué contar en 24 horas.

Pensé que podría narrar, para el dichoso certamen literario, que aparecieron una mañana, frente a la caja registradora de Sabina, el delegado y el subdelegado de primero de Realización e Imagen y Producción de Cine, Vídeo, Televisión e Internet. Que el súper acababa de abrir y que nadie se enteró de la conversación. Que ambos le pidieron por favor que regresara a la facultad. Que querían terminar el documental sobre el boxeo pero les faltaba su dirección y pedagogía. Que le dijeron que se sentían huérfanos. Que la cajera expedagoga no cedió y que los despidió educadamente, no sin antes preguntarles cómo la habían localizado. Que ellos hicieron mutis y que la llamaron traidora. Que ella no daba crédito, mientras pasaba la tarjeta-cliente de una señora madrugadora.

Podía continuar explicando que, a mediodía, sus dos compañeras rubias de bote la esperaban para hacer un dictado y que Sabina no acudió porque los dos alumnos la habían conminado a subir a su coche y con cámara en mano iban grabando. Podrían llevarla a una casa de campo de fin de semana y seguir registrando febrilmente las imágenes. Ya en la masía, le pedirían que les asesorara con el documental. Sabina les diría que era un secuestro. Ella estaría preocupada porque habría dejado solo a su compañero de piso polaco y ciego. Ellos no negarían el rapto, y grabarían y grabarían. Habrían sido 24 horas intensas hasta cerrar el guion de Boxing Man, el «superdocu» de los alumnos guais. Teorizando sobre la diferencia entre reportaje y documental y recibiendo ellos las clases perdidas, Sabina, a ratos, se olvidaría de su captura; la atenderían tan bien que el síndrome de Estocolmo se quedaría corto. Y ellos rodarían y rodarían la situación más kafkiana desde el último Premio Planeta. Tras 24 horas la devolverían a la urbe. Les diría que no los denunciaría porque jamás una profesora se habría sentido tan amada. Finalmente, se me ocurrió este desenlace:

Al llegar Sabina al apartamento, la luz consumía vatios y no ladraba Estrella. Max le había escrito una nota en Braille:

«Vuelvo a Polonia porque me he enamorado de ti».

Sabina se desmoronó. Se sintió culpable por no haberle dicho nada durante un día entero, pero en la masía no había cobertura y una rehén nunca puede hablar con el exterior.

Al cabo de unos días lucía el sol en un pueblo del sur. Sus padres la recibieron con los brazos abiertos al verla llegar. No tanto su hermano, que se cruzó de brazos. Con las horas y las semanas todo se fue calmando. Sabina ayudaba en el campo con el tractor. No le preguntaron por la causa de su regreso. Su madre le preparaba el desayuno: churros con chocolate. Esperaban que ella explicase, pero se refugiaba en lecturas abstrusas para ellos. Los pasillos de la casa eran cada día más estrechos. Hasta para su hermano, con quien acabó haciendo las paces leyendo al unísono Marianela, de Galdós. Él le preguntó por la vida cuando se tropezó con el libro en el comedor. Ella se preguntó cómo y dónde atrapar lo inasible. Leer siempre ayuda para llegar a entenderse, aunque sea en el terreno del derviche. Sabina creció entre novelas que su padre forraba, creyendo en su recompensa para la vejez: un tiempo eterno para leer.

A final de año, Sab fue premiada como mejor actriz de un corto titulado 24 horas al día y como mejor directora de un documental titulado Boxing Man por la prestigiosa revista Fotogramas. Yo fui al evento esperando ver su perfil y sus zapatos rojos. Quería enseñarle mi cuento ya acabado y enviado. Todos la esperábamos. No acudió. Supongo que se arregló para la ocasión y después se arrepintió, se desmaquilló y agarró el tractor como quien se aferra a la vida a dentelladas: mirando al cielo y soñando con Varsovia. Tocando el piano. Su hermano recogió los premios.

Sabina volvió a retomar al autor polaco de nombre impronunciable en su ciudad, después de un ejercicio de nefelomancia. Adivinó que era burguesa y que le tocaba regresar. Que la relectura ya no la enviaba a otros parajes. Que después de hacer las paces con su hermano, le tocaba hacerlas con su decana. Cerró la novela para siempre. Pero siguió leyendo y pensando en cuál era su sitio, su barrio y su callejón estrecho.

Volví a encontrarme con Sab en septiembre, ya de otro curso. Estaba más atractiva y menos joven. La reconocí otra vez «profetaria», rellenando cada vez más papeles que impartiendo conocimientos, y nadadora. Como las ninfas, duales: hermosas y peces. No se refirió para nada a nuestro último encuentro a finales de un julio cualquiera en un jardín romántico. Allí tomamos quintos a morro y hablamos del silencio. Después se fue, con su bicicleta y su gorro de sirena.

Ha empezado el curso y Sabina apenas me habla. Prefiere divagar con un nuevo interino que creo que da algo de cine documental y que entiende de música alternativa. Por suerte, el campus es verde y mi daltonismo la borra. Ser secretaria y profesora le llena, aunque no lo crea. De ahí el neologismo de «profetaria». Sab es bella, pero con poco sentido del humor; como la vida. Yo soy un simple profesor de «Literatura». Su compañero en un espacio etéreo en una universidad escolar.

Sabina quiere estudiar hebreo este año y cantar y sumergirse en aguas pantanosas. Se ha apuntado a un curso de danza del vientre. Lo sé porque me lo ha dicho el profesor de Cine Documental. Es un tipo moderno, joven, medio alto y algo guapo. Todo lo contrario a mi triste figura de sesentón prejubilado. Lo reconocí en el bar del campus. Tomaba infusiones y leía un diario deportivo a escondidas. Nervioso, me dijo que Sab le había hablado de mí, de modo paternal, supuse. Me despedí de él y me fui a la piscina de la universidad. Con mi espalda curva me acordé de la escoliosis y del cloro. Y de Sab, sirena portentosa y madrugadora. Por cierto, hoy he leído en un diario que un tipo cambió de vida con sesenta y ocho años y dejó de ser banquero, no bancario, y se fue con delfines. Ahora vende libros. No lo envidio. Creo que era un pijo y no me lo creo. Para nada. Digo esto porque en la piscina suelo ver «delfines y focas» y gente que quiere transformar sus vidas.

Sab se acerca cada vez más al profesor verde y también ciclista. Alguien me ha dicho que Sabina trabajó en un supermercado. No opino. Pero la veo feliz. No quiero platicar demasiado con ella porque igual considera que la presiono. Es más, un día le envié un correo y creo que lo malinterpretó: la invité al circo, después de nuestro encuentro en aquel jardín romántico. Ella puso una educada excusa para no acompañarme, con payasos tristes y trapecistas de goma. A veces, procurando lo mejor, estropeamos a menudo lo que está bien. Y lo que estaba bien era mi relativa amistad con Sabina a pesar de que sé que piensa que soy un parásito porque ya quiero jubilarme. Ella, tan joven, no se atreve a mostrar sus fallos. Si lo hiciera, eliminaría paja del grano eliminado. O no.

Como era de esperar, Sab se enamoró del socorrista de su piscina porque el profesor de Cine Documental no estaba por la labor. Ella buscaba la perfección, pero no la de los místicos. El aspecto físico del nadador era semejante al de un amigo suyo polaco muy especial. Sabina entonces se acordó de que cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. No pudo evitar, entonces, rememorar que Max era ciego. Max, su amigo polaco, le envió un mail en braille y le recordó que no somos perfectos. Max la seguía amando desde Varsovia. Ahora estaba escribiendo un artículo sobre el mito de Narciso. Todo esto me lo explicó, compungido, el interino de Cine Documental.

He pasado este verano en el bar del Chérif: este es su nombre atávico. Por ahí deambulan personajes inquietantes. Está al lado de mi casa. La desproporción es la base de la belleza, qué le vamos a hacer. Es gente que pasea sin entender el método peripatético. Son carpinteros, paletas y jubilados. También toman quintos y ven La Sexta. Hacen la quiniela y juegan al dominó frunciendo el ceño como Messi, unos; y como Cristiano Ronaldo, otros.

El patio de mi casa se parece a un claustro nada románico. Estoy en la reunión de vecinos y la presidenta me recuerda a Sabina. Igual que ella, es mucho más fama que cronopio: quiere organizar la cuadratura del círculo. Pero a mí me interesa la Aldebarán, la que entrará este curso a presidir el inmueble. Dice un amigo mío filólogo que Romeo se puede enamorar de un grano de sal y Julieta de una piedra. Pero a mí lo que me encanta es cómo cruza las piernas la futura presidenta. Yo, que soy asaz pornógrafo y algo rapsoda, creo que me he olvidado de Sab. O no.

Me fui a la piscina un sábado, como cada día que amanece el fin de semana, a fingir que nado. Me encontré mal y regresé a mi barrio. Al bar del Chérif. Allí me atendieron mis vecinos, todos perdedores. Me preguntaron por el agua y la sauna. Yo sudaba y respondía poco. Subí a mi piso minúsculo y me relajé oyendo el canto de los mosquitos. Ellos me chivaron que Sabina quería que la ayudara a escribir un guion de un cortometraje. Los mosquitos tigre no mienten. Uno de ellos, mi preferido, me lo confirmó. Me dijo que Sabina quería crear algo conmigo. El bar del Chérif daba para mucho, pensé.

En efecto, Sab me llamó muy pronto por teléfono para decirme que escribiéramos juntos un guion. Pero no de un corto, sino de un largo. Estornudé de emoción. Ya era octubre y me seguía mareando. Le dije que sí, sin saber de qué podía ir ni el tema ni el argumento ni la trama, porque en ese instante estaba haciendo un trío con la ya presidenta de la escalera y el mosquito tigre.

Sab me emplazó en el jardín romántico de aquel mes de mi memoria. Yo, que casi no pensaba en ella, la tuve que ver vestida de blanco y con melena; hasta hoy, siempre había creído que el misterio era negro.

Aún hacía calor. Me dio dos besos mientras aparcaba su bicicleta tuneada con frases de su hermano. Estaba claro que estaba enamorada. Evidentemente no de mí, ni de mi nariz herida tras una caída frontal: saliendo de la ducha de la piscina solo y triste, rememorando un cello de nostalgia, tropecé.

Tras hablar de mi accidente doméstico y de sus amores e instintos prolijos, me propuso una idea austera: aprovechando que yo tenía amistad relativa con el del bar del jardín romántico, me indujo a convertirme en su productor. Sab quería montar un cineclub diferente. Un cineclub que solo funcionara en los días de lluvia. O sea, que, si llovía, se proyectaría una película. Si estaba nublado, no se sabía. Si brillaba la luna, se jugaría a ajedrez. La condición era la sorpresa; la película sorpresa, el público sorpresa y el agua de los nimbos. No era necesario llevar paraguas mentales. Es más, esa era la clave. Ese era el «guion» del largo. Me pareció buena idea, guardé mi proyecto sobre mis vecinos y hablé con el camarero, hijo del jefe, claro. Me dijo que sí, que no perdía nada y que a él le encantaba el teatro en la calle como idea revolucionaria del arte. Me puse a urdir, en mi papel de productor. Pero empezó una sequía de muchos meses en los boletines del tiempo y se frustró el cine club pluvial. A partir de entonces, dejé de ver a Sabina y me acordé de que ella existía porque la imaginaba.

Ahora bien, eso sí, empecé con mi guion de un largo basado en un cine club de lluvia fina con espectadores como los de mi bar atávico. Sabina era entonces ya como el agua en el cuenco de las manos.

Me costaba concentrarme porque mi vecina no cesaba de buscarme en el bar del Chérif, y yo escribía poco.

El bar del Chérif está lleno de humedad y plagado de cucarachas. A veces, parece que se cae. Su dueño dice que exageramos, pero en verano hacemos campeonatos de tiro a la cucaracha. En la pared ondea algún póster, por falta de celo, del RCD Espanyol de los años ochenta. El lavabo no tiene secamanos eléctrico, pero sí una toalla que se cambia cada semana. El papel higiénico escasea y los parroquianos lo traemos muchas veces de casa por si acaso llega una diarrea entre el pito doble y el blanca doble. También, como buen excusado, contiene pintadas ingeniosas. La más visible reza: «Chérif Guarro».