6,99 €

Mehr erfahren.

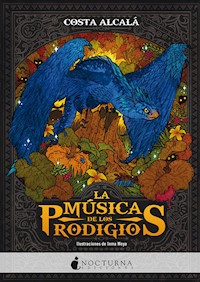

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La magia existe. Aunque nadie la llama así: la llaman prodigios. Para que suceda un prodigio alguien tiene que pedirlo y esperar a que los dioses, sean cuales sean, respondan. Desde que se prohibieron en Europa, pasaron a convertirse en meras leyendas. Pero en un lejano pueblo del norte, los prodigios viven entre los humanos como si nunca hubieran desaparecido… A comienzos del siglo XVIII, durante el Midsommar, el príncipe Ulf Eriksson y sus amigos reciben en el asentamiento más importante de los fiordos a los emisarios odinianos que llegan desde todos los confines del mundo. Uno de ellos, Bjørn Jostad, no parece inclinado a mostrarles clemencia. Sin embargo, sus caminos se entrelazarán inevitablemente cuando se embarquen en un viaje que cambiará el mundo para siempre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 493

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

© Fernando Alcalá, 2023

© Geòrgia Costa, 2023

Autores representados por IMC Agencia Literaria

© de las ilustraciones: Alejandra Hg,

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: julio de 2023

ISBN: 978-84-19680-15-0

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

El hielo estaba aquí, el hielo estaba allí,

el hielo estaba todo alrededor: ¡crujía y gruñía,

y rugía y aullaba; como ruidos en lo salvaje!

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

Todos los cambios, aun los más ansiados,

llevan consigo cierta melancolía.

ANATOLE FRANCE

EL LAMENTO DEL HIELO

Prólogo

Mucho mucho antes

Todo comenzó con el viento nuevo. Hasta entonces, los míos habíamos podido percibir cuándo se acercaban el frío y la tormenta, pues el hielo estaba en nuestros huesos, pero irrumpió alrededor sin previo aviso y en aquel viento había música: escalas ascendentes, trompeteos graves y silbidos como agujas. Era un llanto, una llamada.

Los primeros en husmear ese aire helado en busca del origen de semejante melodía fueron los más viejos y poderosos de entre los nuestros. Poco a poco, se pusieron en marcha. Verlos moverse era como observar un glaciar, lento pero imparable. Sus pasos, similares a montañas que se derrumban, se unieron a la música como un coro hecho de escarcha. Los demás nos miramos primero en silencio, incrédulos. Luego intentamos llamar a los ancianos, pero nuestras voces se perdían en la tempestad.

Cuando tratamos de detenerlos, nos apartaron a zarpazos. ¿Qué era aquella música? De dónde venía? ¿Cuál era su poder para dominar los cuerpos y las mentes de los dioses? Porque eso éramos: dioses. Éramos fuerza de la naturaleza hecha carne y hueso, sangre y garras.

Pronto ya no fueron solo los ancianos. En nuestra marcha hacia el norte — de allí venían la música y aquel viento gimoteante, del norte lejano—, los demás caían también en aquella especie de sopor. Sus pasos se volvían una rítmica percusión, sus miradas se clavaban al frente, y sus voces… ¿No teníamos unas voces hermosas? Voces de invierno y de noche helada. No lo recuerdo ya. Sus voces dejaron de llamar a sus compañeros y se unieron a las de la ventisca.

Solo uno de los nuestros parecía inmune a ese hechizo. Solo yo.

Y así, seguí a los míos en su penosa marcha. Miríadas de luces cambiantes en el cielo los guiaban. El viento seguía llamándolos con una fuerza que mis ruegos no podían igualar y ellos, esos dioses antiguos, terribles, avanzaban paso a paso sin descanso.

Con el tiempo, criaturas de toda índole se unieron a nuestra procesión. Monstruos y bestias, espíritus y duendes, una serpiente gigantesca que salió arrastrándose del mar, un trol todavía cubierto por la tierra de la caverna de la que había emergido. La música seguía. El mundo parecía helado.

Llegamos a una hondonada poco profunda. Había estado cubierta de árboles, pero ya no eran más que carámbanos apuntando al cielo. Allí encontramos también una veintena de tiendas de piel y restos de madera quemada. Fogatas, obra de las criaturas humanas que plagaban las costas y las tierras más templadas. Ninguno de mis compañeros se dio cuenta, pisotearon ramas y carbones sin apenas perder pie.

¿Por qué, volví a preguntarme, ¿por qué resistía yo aquel encanto? Quizá era demasiado joven. Quizá mi poder era insuficiente.

Encontramos a los artífices del pequeño campamento más adelante. Un círculo inmóvil de cuerpos congelados, pieles azules, escarcha en las barbas y en la ropa. Tal vez fueron ellos los primeros en seguir esa música y sus frágiles cuerpos no habían resistido el frío. La avalancha de monstruos y de dioses pasó por encima de ellos también, quebrando sus cuerpos como convertidos en cristal.

Por fin, nos detuvimos. Como había ocurrido antes, los ancianos fueron los primeros en hacerlo. Sus zancadas se volvieron más cortas; sus movimientos, más suaves. Nada más quedar inmóviles, el resto fue a acurrucarse a sus pies. Y todos ellos cantaban. ¡Oh, cómo cantaba cada uno con su voz! Los míos, con un rumor melodioso; las bestias, con rugidos, siseos y el chasquear de sus dientes. Enseguida, el hielo arrastrado por la ventisca empezó a cubrirlos a todos, las luces del norte en el cielo brillaron con más intensidad y el viento aulló a nuestro alrededor.

Mientras se apagaban, uno a uno, solo quedamos yo, mi horror y la música. Mi cuerpo dejó de sostenerme y mis párpados, si eso que tenía delante de los ojos podía llamarse párpados, me pesaban más que de costumbre. Sabía que, al fin, yo también sucumbiría.

Poco a poco, mientras me envolvían aquel viento y aquella melodía, sentí como si la vida escapara de mi cuerpo, había perdido la fuerza, apenas podía sostenerme y mis ojos, esos ojos que eran capaces de verlo todo a millas de distancia, veían negro, borroso, sombras distantes que casi no podía reconocer. Un bostezo como la propia tierra rompiéndose en una brecha se abrió paso desde mis entrañas y, entonces, me quedé dormido.

Cuando desperté, no sé cuánto tiempo después, todo era hielo a mi alrededor. Hielo, huesos de escarcha y soledad.

Una soledad tan inmensa como inmenso era el paisaje nevado que me rodeaba. Quise gritar, despertar a los míos, pero no pude. Estaba solo.

Me puse a caminar.

I

Ahora

Verano de 1726

Ulf Eriksson, príncipe caído en desgracia, mercenario y experto cazador de monstruos (en este orden), no le teme a nada salvo al mar.

Es decir: sí que le teme a otras cosas, porque no tener miedo es privilegio de idiotas o de dioses; pero él no es ni una cosa ni la otra y el océano con sus oscuras profundidades le inquieta más que nada. Por eso, en este mismo instante, Ulf Eriksson trata de convencerse de que si el maldito barco en el que van, el Scandia, no se ha hundido en su larga travesía desde Liverpool, ya sería mala suerte que lo hiciera ahora, que están llegando a casa.

—No vamos a naufragar, ¿verdad?

—Espero que no —dice una voz tranquila a su lado. El rostro que la acompaña es más que calmo, es impasible. Los ojos de un azul tormentoso fijos en el horizonte, la mandíbula apretada.

Bjørn.

Ambos son odinianos. La palabra tiene tantos significados según el tono con que se pronuncie que Ulf no es capaz de abarcarla por completo: «odinianos» en América suena a trabajo, a comida en el estómago y a dinero en el morral. «Odinianos» en el sur del viejo continente suele decirse con un deje de desprecio en la voz; dicha así, la palabra suena ajena. En casa, sin embargo, la palabra suena orgullosa.

Una nueva sacudida del barco le hace chocar contra Bjørn y Ulf cierra los ojos un segundo. A medida que se han ido acercando al norte, se han topado cada vez con más bloques de hielo flotando entre las olas. Al principio podían sortearlos o bien embestirlos con la proa metálica del Scandia, pero ahora ya son los fragmentos de hielo a la deriva los que arremeten contra ellos.

—Era de esperar que nos encontráramos con un poco de mal tiempo llegando a la costa. —Ulf, al abrir los ojos de nuevo, cree ver algo entre las olas. Un latigazo oscuro. Pero entonces la manaza de Bjørn se le posa en el hombro, y no puede hacer más que apartar la vista de un mar cada vez más embravecido y mirarlo a él. La expresión de Bjørn cambia ligeramente, como si un hábil artista le hubiera añadido unas pocas líneas de preocupación alrededor de los ojos—. En realidad, morirse ahora no tendría ningún sentido —continúa Ulf—. Si fuéramos a morir hoy, todo el tiempo que hemos pasado persiguiendo nuestros destinos habría sido en vano.

—A los dioses ni les importamos nosotros ni nuestro destino —responde Bjørn, obstinado, mientras sacude la cabeza.

—Fueron los propios dioses quienes lo vaticinaron —le insiste él—. Los dioses no se equivocan.

Un sonido seco, seguido de un crujido y de un tambaleo que les obliga a agarrarse a la borda le indica que han chocado contra un nuevo bloque de hielo. Cada vez hay más.

Y si hay más hielo y el paisaje se hace blanco y el viento se hace amo y señor de todo, se repite Ulf Eriksson para darse ánimos, es que se están acercando. A casa, después de años de recorrer ese endiablado continente al otro lado del océano, América. Años de mala comida y peor bebida, de chinches y de vender sus servicios a quien pudiera pagarles. Años que parecen una eternidad después de todo lo que ocurrió y que no quiere —no ahora — recordar.

—¡Virad! ¡Virad! ¡Todo a estribor!

La voz del capitán del barco, un hombre de piel de cuero y barba hasta el pecho, es más fuerte incluso que el ulular del viento. Casi al instante, el barco —si a ese cascarón se le puede llamar barco, vuelve a lamentarse Ulf— se bambolea con tanta furia que un par de marineros resbalan con un alarido.

—¡Con cuidado! ¡Cuidado! —grita el contramaestre, el segundo al mando.

De nuevo, algo golpea el casco de la nave con tanta fuerza que la madera cruje, y finísimos fragmentos de hielo se les caen encima como lluvia punzante.

—¡Arriad las velas! ¡Vamos demasiado deprisa! ¡Si continuamos chocando así, nos vamos a hundir! ¡Media vuelta! ¡Tenemos que dar media vuelta! —exclama el capitán mientras Ulf Eriksson se repite por enésima vez que odia el mar.

Y no es por el miedo a hundirse por lo que se aparta de la borda del barco y por lo que se acerca tambaleándose al capitán, que vocifera órdenes desesperado, y tampoco es por lo que Ulf Eriksson, que nunca ha sido una persona paciente, sujeta a ese mismo capitán por las solapas de su casaca.

—No.

—No ¿qué? ¿Os habéis vuelto loco? —balbucea el capitán. Por cómo se mueven sus ojos, mirando hacia un punto por detrás de Ulf, este adivina que Bjørn ha hecho como siempre y se ha colocado a su lado. Su sombra. Su mano derecha.

—No vamos a dar media vuelta.

—Soltadme —advierte entonces el capitán—. Soltadme ahora mismo. Los pasajeros no tienen ni voz ni voto en esta decisión.

—Nos prometisteis llegar al fiordo dentro de tres días, y eso es lo que vamos a hacer.

—¡Soltadme, sucio bárbaro, u os juro que os haré saltar por la borda por rebelión!

—Odio cuando nos llaman «bárbaros» —gruñe Bjørn por detrás.

A Ulf jamás le ha molestado esa palabra. Al fin y al cabo, eso son: bárbaros, habitantes del norte helado, aferrados a sus viejas formas de vida, a sus tradiciones y también a unos dioses moribundos; pero, por alguna razón, a Bjørn le ofende la palabra.

El barco entonces recibe un impacto mayor que los anteriores. Algo cruje desagradablemente bajo sus pies mientras las voces a su alrededor se aquietan. Los marineros siguen luchando para controlar la embarcación, pero al mismo tiempo los están observando.

—Hemos pagado un buen dinero para asegurarnos…, para que vos nos asegurarais, capitán, que erais el mejor, el más hábil sorteando los bancos de hielo —replica Ulf poco a poco. No hay rastro de amenaza en su voz, puesto que ha comprobado innumerables veces que un tono tranquilo inquieta mucho más que uno alterado—. Nos lo asegurasteis, capitán. Y ahora no puedo más que pensar, y creo que mi compañero también, que nos habéis engañado.

—Si insistimos en avanzar con ese hielo, nos iremos a pique. Moriremos todos…

—No lo haremos. No es este el camino que nos depara el destino —le corta Ulf. De reojo, ve cómo Bjørn ha llevado las manos al mango de su hacha. Luego, con una ojeada rápida, cuenta por lo menos a dos de los miembros de la tripulación que han abandonado sus quehaceres y les apuntan con sus pistolas.

Pero tienen que llegar cuanto antes, se repite. Tras años vagando en el exilio, su mundo lo está llamando de algún modo, se lo dicen las entrañas. Tienen que regresar y acabar lo que empezaron. Las manos de Ulf se aprietan con más fuerza contra la tela de la casaca del capitán, levantándolo unas pulgadas todavía más hacia arriba.

—Ya habéis escuchado a mi compañero, señor capitán. No vamos a dar media vuelta, no ahora que estamos tan cerca. Es una orden. Aunque, si os va a hacer sentir mejor —añade Bjørn intercambiando una mirada rápida con Ulf—, pongamos que, además, os pagaremos el doble de lo prometido por nuestro pasaje. El triple. Me siento generoso. Todo el mundo sale ganando, como veis.

Un segundo, necesita. Un cambio leve en los ojos del capitán cuando se da cuenta de que no va a conseguir mejor oferta que esa.

—Es una locura…

—¡Dijisteis que podíais hacernos llegar sanos y salvos! —Como si quisiera competir en fuerza con Ulf, el viento sopla ahora con más fuerza. Es una ráfaga rápida y virulenta que arrastra consigo esquirlas de hielo y un quejido seco, casi humano, entre sus notas—. Solo os pedimos que mantengáis vuestra palabra, buen señor. Eso es todo. Puede que seamos bárbaros, pero no rompemos nuestras promesas.

—Ni nuestros contratos —apostilla Bjørn.

Y ahí está de nuevo ese brillo en los ojos del capitán. Un brillo que es de ambición, porque no han pagado poco por su pasaje, y tres veces eso es una pequeña fortuna, y de derrota también, puesto que el resto de marineros también ha escuchado la oferta. Al tiempo que la boca del capitán se entreabre, Ulf lo suelta poco a poco.

—Sigue siendo una locura —insiste, aunque lo hace ya con la vista al frente y el gesto firme, dispuesto a dar la orden de mantener el rumbo. Hacia el norte, a través del hielo, siempre hacia el norte.

Pero esa orden no llega. La voz del capitán y su gesto seguro se quiebran cuando algo emerge del agua. Algo gigantesco, negro como la muerte. Algo que caracolea y rasga el aire como el látigo de un dios vengativo.

Un tentáculo monstruoso.

—¡Kraken! —grita uno de los marineros, destilando terror—. ¡Kraken!

Kraken. Cuando era pequeño y Ulf pensaba en los horrores de las profundidades, temía ese nombre. La boca, al instante, se le seca. Solo es capaz de mover las manos, presas de un temblor incontrolable. El resto de su cuerpo parece paralizado.

Cuatro tentáculos más rompen la superficie del mar lanzando fragmentos de hielo por doquier y, luego, el agua se llena de grandes burbujas que ascienden enloquecidas hacia la superficie, como si de repente hirviera el mar helado.

—¡Venga ya! —se le escapa a Ulf con la vista alzada hacia el cielo. ¿No se supone que les están guiando los dioses?

Deja caer al capitán, que retrocede entre alaridos.

—¡Recuerda! —brama Bjørn, tratando de que le escuche por encima de los gritos de los marineros—. ¡Recuerda nuestro destino! ¡Lo que dijo la muchacha, tu amiga! —¿Qué dijo Revna exactamente? En la cabeza de Ulf Eriksson, príncipe exiliado, cazador y mercenario, no hay lugar para otra cosa que no sea esa visión sobrecogedora. Pero no importa que las palabras no le salgan o que la memoria le traicione. Bjørn, en pie y sujetando el hacha, un hacha que fue de su padre y del padre de su padre, siempre a su lado, siempre su sombra, su otra mitad, se lo recuerda—: No vamos a morir hoy. No es nuestro destino.

Lo siguiente que aparece en la superficie, entre furiosas burbujas, es un ojo descomunal, amarillo y hambriento.

II

Ahora

Al contrario que Ulf Eriksson, Bjørn Jostad no le teme a nada. No le teme ni al mar ni a los monstruos que en él moran, ni siquiera a la muerte, pero no es porque Bjørn crea —como todos los odinianos— que, al morir, un gran guerrero pasa el resto de su existencia bebiendo y batallando y codeándose con los dioses en los grandes salones del Valhala. Bjørn Jostad no le teme a nada porque no hay espacio dentro de él para el miedo cuando todo lo ocupa la ira.

La misma ira que mueve sus poderosos brazos al trazar un arco con su hacha. Acto seguido, uno de los tentáculos del monstruo —del kraken, como lo ha llamado el capitán del barco antes de que otro de esos tentáculos lo aplastara— cae sobre la cubierta retorciéndose como la cola de una lagartija.

Esa misma ira le lleva a dar un paso más hacia ese ojo amarillo, de pupila redonda, horriblemente inmóvil. La rabia, que bulle, que se entremezcla con su sangre como el más curativo de los bálsamos y también el peor de los venenos, hace que no quiera escuchar la voz de Ulf llamándolo. No hay cansancio ni temor, ni sabe cuánto tiempo lleva batallando contra el monstruo.

—¡Bjørn! —grita Ulf. En sus manos, espada y pistola, y alarma en la voz—. ¡Detente! ¡Detente! —No ve ni el barco ni a los marineros que corren desesperados de un lado a otro de la cubierta. Toda su existencia se ha reducido a un solo punto frente a él: el monstruo, ese horror hecho carne. Bjørn es un cazador de monstruos. Por destino y también por elección. Por eso mismo, mientras lanza un tajo feroz hacia un nuevo tentáculo en el que deja una herida abierta y pulsante, ignora la nueva llamada de su compañero—. ¡Bjørn!

El barco se tambalea cuando un tentáculo se enrosca alrededor del casco. La madera comienza a astillarse casi de inmediato y la nave entera gime como una bestia moribunda. Ese ojo monstruoso que asoma por encima de la borda, está seguro, le mira solo a él.

Solo una cosa en este mundo podría detenerlo ahora: una mano. Parece imposible que una mano sobre el hombro sea capaz de detener su avalancha de furia, pero aun así lo logra, como si con solo sentir los dedos de Ulf sobre la piel Bjørn echara raíces y encontrase su lugar en el mundo.

—Esta bestia acabará por hundir el barco, Bjørn. —La misma mano con la que lo ancla al mundo Ulf la usa para atraer a Bjørn hacia sí. Son tan distintos: el uno alto y fuerte, el cabello de fuego. El otro, menudo y moreno. El primero, huérfano, plebeyo y perdido. El otro, un príncipe que quiere regresar a su hogar—. Si nos quedamos aquí, nos hundiremos con él.

Por un instante, los dos se miran. Luego, mientras los marineros caen desparramados por la cubierta con cada sacudida del barco, gritan y lloran, la ira habla por Bjørn:

—Que así sea —susurra. Si hay un monstruo menos en el mundo, valdrá la pena. Además, no van a morir. Hoy, no. Bjørn está convencido y sabe que, en el fondo, Ulf también.

—Mira que eres cabezota, Bjørn Jostad. Que nos hundimos de verdad.

—¡Sé nadar! —ruge.

—¡Pero yo no!

Mientras las últimas palabras de Ulf resuenan por encima de los gritos, el mundo se vuelve del revés. Ha sido el monstruo, piensa Bjørn mientras lucha por agarrarse a algo y sostener su hacha al mismo tiempo. El monstruo, con su fuerza pavorosa, ha inclinado el barco de tal forma que fardos, barriles y marineros horrorizados comienzan a resbalar por la cubierta mojada, directos al mar.

Y ellos también. Bjørn cae y algo, quién sabe qué, le golpea la cabeza con fuerza. Por un instante, la vista se le va y los oídos le pitan, aunque le parece oír un grito lejano de su compañero y la rabia se transforma. No por él, porque Bjørn Jostad no le teme a nada, sino porque no encuentra a Ulf por ninguna parte. De inmediato, la vista se le va hacia las olas a las que se está precipitando, coronadas por tiras de espuma blanca que parecen dientes. Entre ellas, de nuevo, asoma el ojo amarillento del kraken.

—¡Te dije que nos acabaríamos hundiendo, maldita sea!

Allí está. Cuando Bjørn mira hacia arriba, descubre a su compañero agarrado a un mástil tan roto que se está deshaciendo por momentos.

—¡Trata de aguantar!

—¿Sí? ¡Vaya! ¡Con lo que me atrae la idea de caerme al agua!

Con un golpe seco, desesperado, clava su hacha en las maderas de la cubierta. Así, logra detener su caída, pero tan bruscamente que un dolor intenso le acuchilla el brazo. Sin embargo, Bjørn puede vivir con el dolor. En la cintura siempre lleva un cuchillo. Este lo clava también con fuerza en la madera hinchada por el agua. Y tira.

Es un ascenso penoso, pura agonía, pero Bjørn clava el hacha, se iza unos pocos palmos, clava el cuchillo y escala unos otros pocos. Caen trozos de madera, barriles y algún pobre marinero se precipita gritando hacia abajo y calla de golpe al encontrarse en el agua con las fauces de la bestia.

Cuando parece que los músculos no vayan a darle más de sí, Bjørn clava de nuevo su hacha, vuelve a izarse. Ya no queda nada en la cubierta medio rota, salvo ellos dos. Lo demás, personas y mercancías, ha ido a parar al mar.

—Bjørn…

—Ya casi estoy, aguanta. —Una mirada hacia abajo, de la que se arrepiente ahora, le permite ver ese maldito ojo y, un instante después, un monstruoso pico lleno de dientes. La bestia sacude el cascarón del barco como si fuera un árbol del que quiera hacer caer sus frutos.

—¡Bjørn! —Entre las manos de Ulf, el mástil va desprendiéndose en grandes astillas—. Vamos a caer tarde o temprano.

—¡No!

No van a morir. Hoy, no.

—Escúchame: vamos a caer tarde o temprano, así que creo que sería mejor no hacerlo dentro de la boca de esa cosa. —Ulf hace una pausa—. ¡Sujétame!

—¿Qué?

—¡Que me sujetes!

En un instante, Ulf se ha soltado del mástil, comienza a resbalar y solo los dioses saben cómo Bjørn logra agarrarlo del cuello de su túnica con una mano mientras, con la otra, se sujeta a su hacha. Los dedos le arden y cree que el brazo se le va a separar del cuerpo, pero se niega a dejarse ir.

El ojo de la bestia, amarillo, les mira. No tiene párpado, solo una pupila negra, gigantesca y redonda. Quizá esté preguntándose cuánto tardarán en caer o qué demonios están haciendo. Bjørn se lo pregunta también.

Y lo que hace Ulf Eriksson es sacar del cinto sus dos pistolas siempre cargadas. La detonación resuena por encima del mar embravecido, del romperse de la madera y del golpear de las olas. Luego la bestia se agita con violencia, su ojo convertido en una masa de carne blanca y sangre azulada. Los tentáculos dan bandazos, moviéndose por dolor o por rabia, y por fin parte el casco de la nave en dos.

Ya no hay nada más a lo que agarrarse, salvo el uno al otro. Es así como se precipitan hacia el mar mientras la bestia, acaso derrotada, se sumerge. El golpe y el agua helada hacen que los huesos se le quieran salir del cuerpo, que pierda el mundo de vista, que el aliento le abandone, y casi la vida. Pero Bjørn, que de niño solía bañarse en aguas igual de frías que estas, sabe que si logra superar esa primera acometida del frío, puede salvarse. Si les ordena a sus brazos y a sus piernas moverse a pesar de las cuchilladas que siente en la piel, saldrá a flote. Y eso hace. Una pierna, luego la otra. Un brazo, luego el otro. Y entonces se da cuenta de que ha perdido a Ulf en la caída.

Dentro del agua, su gemido desesperado se convierte en una avalancha de burbujas. Ha perdido a Ulf. Lo ha perdido entre el frío y el mar, y la idea de no volver a verlo le pesa más que el hielo y que la ropa mojada y que la misma tumba. Segundos después, la cabeza de Bjørn rompe la superficie del agua, entre fragmentos de hielo, restos del naufragio y un madero —una puerta, se fija después— que a punto está de golpearle, pero que logra sujetar con desesperación. Así, medio apoyado contra el madero, resistiendo todavía las embestidas del oleaje que ha dejado el monstruo en su retirada tras el disparo de Ulf, lo busca con la mirada.

—¡¡Ulf!!

La voz le sale gutural, desesperada, ronca. Bjørn siente que podría romperse si no lo salva. Necesita dar con Ulf y agarrar ese cuerpo suyo, todo fibra y huesos y malas ideas, y llevarlo a tierra sano y salvo.

Tierra.

También la ve, ahí, más cerca de lo que creían. Los vaivenes del kraken deben de haberlos acercado. Pero de poco le sirve la costa si no encuentra a Ulf.

Entonces, lo escucha.

Primero es el borboteo de alguien que está tragando mucha agua, que no puede mantenerse a flote. Bjørn ahora nada con desesperación mientras el peso de su ropa y el remolino que se forma alrededor del malogrado barco a medida que se hunde tiran de él hacia el fondo. «Pero no es este —se dice—. Hoy no», se repite mientras, arrastrando consigo el madero, consigue llegar hacia esa figura que patalea en el agua y sujetarlo antes de que desaparezca.

Con las pocas fuerzas que le quedan, Bjørn iza a su compañero sobre la puerta de madera mientras este tose y escupe agua, un sonido que en ese momento a Bjørn le parece el más maravilloso que ha oído jamás. Entrecierra incluso los ojos, dejándose llevar por la calma tras la tempestad. Ahora que Ulf está a salvo y que el monstruo ha desaparecido —no ha podido derrotarlo, pero el monstruo tampoco lo ha derrotado a él—, siente el cuerpo flojo y sin fuerzas y tan, tan frío…

También siente, de pronto, un golpe en el hombro.

—Pero sube. Cabemos los dos aquí arriba y no querría que te me fueras a morir congelado.

A Bjørn se le escapa una carcajada que le sorprende y luego se aferra a la mano que le ofrece Ulf. En su empeño por subir, a punto está de hacer volcar su precario salvavidas, pero por fin logran ponerse los dos a salvo, entre los restos de hielo y del naufragio. No queda más que dirigirse hacia ese pedazo de tierra, de un azul más oscuro que el propio mar que les rodea, que se recorta contra las estrellas.

—Tenías razón —le dice Ulf mientras se aferra a la tabla y a su talego, lo único que han podido recuperar de todo su equipaje, y eso porque Ulf lo lleva siempre encima.

—Claro que tenía razón —responde él. No se siente las manos ni los pies, pero están vivos. Claro que tenía razón. Hace mucho tiempo, en una vida que ni siquiera parece ser real ya, alguien profetizó que sería un gran cazador de monstruos, pero que habría uno, uno solo, al que no podría derrotar. No ha sido este. Pero él ya lo sabía.

—Y ahora —sigue Ulf, puede que aprovechando el silencio en el que Bjørn se ha quedado como atrapado— solo tenemos que llegar a tierra. Y encontrar el camino de vuelta a Grillir.

—O tomarnos la aparición de esta cosa como una señal para que nos olvidemos de todo esto —aventura él, cauteloso. Ese es el destino de Ulf: regresar a Grillir, llevar a cabo lo que dejó inacabado diez años antes, y él va a seguirle hasta el fin del mundo, hasta el norte helado o los desiertos del sur si se lo pide, aunque no se quejaría si Ulf decidiera que el destino debe llevarles a cualquier otra parte. Pero Ulf se ríe como si esa fuera la idea más descabellada que ha escuchado jamás. Y luego guarda silencio—. ¿Ulf? —tantea Bjørn. Su compañero no suele permitirle tener la última palabra. A la luz menguante del día nota que Ulf tiene los labios azulados y tirita violentamente.

—Sí, sí, te escucho. Es que tengo mucho frío.

Una punzada, puro terror convertido en una daga, le atraviesa el pecho. Bjørn observa las facciones agarrotadas de Ulf y esa lengua de tierra que se delimita en el horizonte. Comienza a patalear con fuerza y piensa en el destino.

III

Antes

Grillir, verano de 1716

—Todos dieron al bebé por muerto. ¿Cómo no, si los lobos habían atacado con una fiereza inusitada? ¿Cómo no, si habían matado a su madre y se lo habían llevado? Pero ese no era su destino, no. Al amanecer del tercer día…

—¿Otra vez?

Ulf Eriksson, príncipe heredero, líder indiscutible de toda esa tropa con la que estaba escondido tras un montón de fardos de heno —es decir: Hemming, Revna, Sígrid y él mismo—, dejó escapar un resoplido.

—¡Estaba contándoos la historia! ¡Siempre me interrumpes!

Es más, estaba llegando a la parte buena de la historia, la parte en que, al tercer día, la manada de lobos, unas bestias enormes, de pelaje blanco como blanco es el norte en el que vivían, regresó a las puertas de Grillir. Sus aullidos despertaron a hombres, mujeres, ancianos y niños. Entonces vieron que la hembra más grande de la manada llevaba un fardo entre las fauces.

—Bueno —insistió el que fuera su mejor amigo, prácticamente su hermano, Hemming—. La primera vez, porque soy así de benigno. La segunda vez que contaste la dichosa historia, te dejé llegar hasta el final. Ahora…

—Además —le cortó entonces Revna—, ¿no te parece un poco extraño, Ulf? Siempre cuentas la historia diciendo «el bebé», pero el bebé eras tú…

Ulf Eriksson hizo un mohín muy poco regio. A lo mejor contaba la historia muy a menudo, de acuerdo. Pero ¿por qué no? Era una historia importante. Era parte de sí mismo. Un prodigio, lo habían llamado. La prueba de que el destino que le aguardaba era grande, aunque a sus dieciséis años todavía no fuera tan alto como la mayoría de sus compañeros o que, Odín tuviera clemencia, todavía no le hubiera crecido más que una sombra de bigote sobre el labio. Además, no tenían nada mejor que hacer mientras esperaban, bien escondidos, a que llegara el momento de llevar a cabo su plan.

En realidad, por esa misma razón estaban los cuatro remetidos entre el viejo establo y la casa de Gustav el Calderero, desde donde había una vista privilegiada hacia la explanada frente al palacio: se hallaban en una importantísima misión.

Mientras sacudía la cabeza, observó a sus amigos en la penumbra de su escondrijo. Hemming, alto y desgarbado, de ojos grises como de cielo encapotado, cabello negro y facciones tan afiladas que parecían talladas a cincel sobre hielo. Revna, menuda y con el pelo muy rubio recogido en un sinfín de trenzas sobre la coronilla. Y, por último, a Sígrid en busca de un poco de ayuda.

—Estaba contándole la historia a Sígrid, que no se la sabe, ¿verdad? —preguntó volviéndose hacia la muchacha, agazapada justo a su lado—. ¿Verdad que no la conocías?

—Si la conociera, te lo hubiera dicho. —Sígrid tenía muchas virtudes: alta y fuerte, parecía como si alguno de los viejos dioses de los odinianos hubiera bajado a vivir entre los mortales. Además, era la hija de la jarl, la líder del vecino pueblo de Rogaland. Pero ¿mentir? Ella hacía el esfuerzo, pero sus pómulos, de un rojo furioso, solían tener otros planes. Al final, Sígrid desistió, aunque tuvo el buen corazón de añadir—: Pero, oye, es una buena historia.

Ulf esperó con la cabeza gacha a que sus amigos acabaran de reír y luego, gracias a los dioses, pudo centrar la atención de todos en algo mucho más importante.

—Si ya habéis acabado…

—No me importaría continuar un rato más —le respondió Hemming con media sonrisa maliciosa que Ulf decidió ignorar.

—Quizá luego. Ahora mirad. Allí están, y no hay nadie vigilán-dolas.

Perfectas. Hermosas. Una docena de manzanas dentro de una cesta que alguien había dejado junto a unos cuantos víveres más, esperando a que las trasladaran al gran salón del palacio. A lo mejor no eran un gran tesoro —aunque una cesta de manzanas así, en el norte helado, podía valer una pequeña fortuna—, pero esas manzanas les estaban proporcionando algo todavía más precioso: entretenimiento.

Grillir no era el lugar más excitante del mundo. Por lo general, sus habitantes aceptaban ese hecho con resignación, pero al día siguiente comenzaría el Midsommar. Al día siguiente llegarían decenas de barcos al puerto, las gentes de la ciudad estarían atareadas con cajas, encenderían hogueras y decorarían cualquier rincón con ramilletes y coronas de flores secas, tan antiguas que muchas habrían pasado, seguro, de padres a hijos.

Pero eso sería al día siguiente y ellos estaban aburridos ahora.

—Entonces, ¿vamos? —Sígrid fue a incorporarse, pero Ulf, rapidísimo, la detuvo.

—Un momento. —Giró la cabeza hacia su izquierda. Era tan fácil detectar a su padre como a una montaña en medio de la llanura. Que fuera el jarl, el líder de Grillir, ayudaba. Ulf sonrió, porque vio que su padre estaba ocupado, y luego la sonrisa se tornó en una mueca extrañada, porque su padre estaba discutiendo con una mujer menuda, vestida con una capa de piel blanca: la mujer sabia. Su memoria era la memoria de su pueblo y con su boca hablaban los dioses. En opinión de Ulf —y de casi todos—, era una anciana aterradora.

—¿Por qué está tan enfadada tu abuela? —le preguntó a Revna, que de inmediato se adelantó para ver a la mujer discutir con el padre de Ulf.

—Más bien por qué está tan enfadado tu padre —respondió la muchacha, frunciendo el ceño.

Al tiempo que Ulf y Revna, picados por la curiosidad, se adelantaban, Hemming les detuvo.

—A ver, quizá deberíamos decidirnos. ¿Llevamos media tarde aquí escondidos para robar las manzanas o para descubrir intrigas?

—No sé vosotros —aunque Hemming quiso detenerla a ella también, Sígrid se zafó de él con una facilidad pasmosa—, pero yo he venido a por las manzanas. Vamos, Revna. Haz tu… magia.

Seguramente les caería un tremendo rapapolvo, pero ahora ya daba igual. Revna levantó la cabeza. Tenía una voz rica, melodiosa. Los demás, ya fuera murmurando por lo bajo o golpeándose las rodillas con las palmas de las manos, comenzaron a acompañar esa música.

Algo cambió en el aire. Se hizo más cálido, más pesado.

Magia. Revna, que recibía las enseñanzas de su abuela, se lo había intentado explicar muchas veces. Les contaba que el mundo —todo lo que crece y mora en él, la lluvia y los vientos y las estrellas— habla una misma lengua, una música que proviene de los mismísimos dioses.

Les contaba que los hombres, mediante sus cantos, sus bailes, las baladas que cantaban por las noches junto al fuego, podían tratar de hablar esa lengua divina y así pedir ayuda, poder, cosechas, salud… O, como fue el caso ese día, que un vendaval recorriera la explanada en el centro de Grillir. El gran árbol que presidía el espacio agitó las ramas, y el riachuelo que cruzaba el asentamiento e iba a morir en la playa se agitó.

—Ahora —les apremió Ulf mientras todo el mundo estaba ocupado recogiendo fardos para que no se desparramaran, persiguiendo un grupo de gallinas que había salido corriendo por causa del viento o, por lo menos, distraído con ese repentino vendaval—. Vamos. ¡Vamos! ¡La distracción no va a durar mucho!

IV

Antes

¿Que si lograron robar las manzanas? Nadie que les conociera habría dudado lo más mínimo, aunque Revna sospechaba que su plan no había sido tan infalible como pensaban ni eran tan astutos, sino que sus vecinos solían hacer la vista gorda cuando se trataba de ellos, porque ¿quién iba a negarles algo al príncipe y a sus amigos?

Pero no dijo nada para no estropear sus risas mientras escapaban por las callejuelas empinadas que había tras el palacio, comiéndose su botín. Ella solo los seguía. Revna era una muchacha previsora, así que, cuando se hizo tarde y los sonidos en Grillir se aquietaron, subió trabajosamente por una de las colinas que rodeaban la ciudad. Cuando estuvo arriba, sentada sobre un pequeño promontorio que dominaba el paisaje a su alrededor —las casas excavadas en la roca y el hielo, la muralla que rodeaba Grillir, la boca del fiordo y la planicie que se veía más allá—, sacó la última manzana que le quedaba, la limpió frotándola contra la ropa y le dio un enorme mordisco.

Poco después, cuando de la manzana solo quedaban unas pocas pepitas, vio que alguien se acercaba. La figura apenas hacía ruido, ni siquiera resoplaba al subir la cuesta.

—Has tardado —susurró Revna.

—He recordado que siempre te quejas de tener frío —respondió Hemming mientras lanzaba un fardo voluminoso sobre su regazo. Era una manta de una lana suave y mullida que Revna, dándole las gracias con la mirada, se colocó sobre los hombros.

Cuando él se sentó a su lado, Revna le ofreció la manta también; no porque Hemming pudiera tener frío —decía que le gustaba—, sino porque…

No quería pensarlo en voz demasiado alta, como tampoco les habían contado a los demás que muchas noches se juntaban ellos dos solos. En realidad, Revna dudaba que a Ulf o a Sígrid les molestara. Como mucho, harían bromas tontas al respecto, pero de todos modos ella siempre había pensado que, por el momento, sus charlas nocturnas con Hemming podían mantenerse en secreto.

No siempre hablaban. A veces solo miraban al cielo. En verano no anochecía del todo, sino que el firmamento se quedaba con un resplandor blanquecino, de amanecer inminente. Era hermoso, salvo porque entonces no se veían las estrellas. Esa noche, Revna sacudió la cabeza y se acomodó mejor bajo la manta, de modo que ella y Hemming casi se tocaban, y abrió la boca. Hacía días que tenía algo enquistado dentro y sospechaba que el único con el que podría hablarlo era con el muchacho de cabello oscurísimo que tenía al lado.

—Oye, Hemming.

—Hmmm —contestó él, sin apartar la vista del mar helado que se veía frente a ellos. El hielo, como siempre, refulgía con un resplandor azulado.

—Te ocurre como a mí, ¿verdad? —Claro que le ocurría lo mismo que a ella. Por eso Hemming venía a pasar las noches en la colina pese al frío aterrador. Porque desde allí arriba se veía un horizonte lejano más allá de Grillir—. Tú también te ahogas. El Midsommar ni siquiera es un respiro. Nos pasaremos todos los días escuchando las historias de toda esa gente que viene de lugares que ni siquiera podemos imaginar.

—Qué hay más allá —respondió al final Hemming. Y la cuestión es que a Revna le dio la sensación de que debería haber sonado a pregunta, pero en realidad le sonó casi a afirmación. A declaración de intenciones.

—Más allá del hielo —concluyó ella.

«Más allá del hielo».

Era algo que todos en Grillir decían, casi una frase hecha. Pero no lo hacían del mismo modo en que lo había hecho Revna. Cuando en Grillir decían «más allá del hielo», cuando lo decía el jarl, sentado sobre su trono, cuando lo decía Gertrud, su amante y lugarteniente, cuando lo decía su abuela o incluso cuando pronunciaban aquella frase los más simples y llanos ciudadanos del asentamiento, se referían a otra cosa. «Más allá del hielo» no solo estaba lo que ella ansiaba: la aventura, el conocimiento de otras tierras y culturas con las que Revna soñaba sin ser capaz de ponerles nombres ni colores. Porque cuando todos los que no eran ella y Hemming decían «más allá del hielo» a lo que se referían era a la amenaza del sur, la amenaza del cambio, la razón por la que su pueblo, desde hacía décadas o incluso siglos, llevaba recluido en aquel rincón del planeta.

Ese hielo había aparecido de la nada. Eso decían todos. Llegó del norte más remoto un día, siglos atrás. Un hielo azulado que crecía y cambiaba de forma a simple vista si uno era lo bastante paciente como para observarlo durante suficiente rato. Y era su salvación, pero al mismo tiempo los mantenía ocultos, tan alejados de todo que Revna había ocasiones en las que solo podía pensar en lo que fuera que hubiese y que se estaba perdiendo.

Y a partir del día siguiente, durante el festival del Midsommar, sería peor.

Llegaban aquellos odinianos que tiempo atrás habían decidido marcharse de esas tierras para explorar otras. Venían desde otros rincones de Europa, incluso desde América, donde había sabores, colores, aromas distintos, música, quizá un sol que calentase, prados de flores, caminos de arena, catedrales y pirámides y palacios laberínticos. Revna no quería que vinieran los extranjeros con sus historias de otros mundos porque, cada vez que los escuchaba, sentía un hueco enorme en el corazón.

—No es que… —trató de justificarse en voz alta, como si Hemming hubiera podido leer sus pensamientos.

—Lo sé —dijo el chico, mientras le ponía la mano sobre la rodilla. A Revna le subió a la cara un calor que no supo distinguir: ¿vergüenza?, ¿intimidad?, ¿otra cosa a la que prefería no poner nombre?

Porque era cierto: no era que no le gustase Grillir. De hecho, era feliz allí, con sus amigos y la sensación de que el tiempo no les afectaba. Pero, a la vez, era consciente de que había algo más allá de todo eso. Algo desconocido. Y quizá fuera que era curiosa o quizá esa necesidad de conocerlo todo venía de otra parte, pero lo cierto era que en ocasiones, cada vez más a menudo, sentía que en Grillir se ahogaba.

Y por mucho que su destino estuviera ahí, también sabía que esas voces que la llamaban más allá del hielo cada vez lo hacían con más insistencia.

—¿También lo oyes hoy? —le preguntó entonces a Hemming mientras, tratando de no ofenderlo, le retiraba la mano de la rodilla.

Porque aquel hielo prodigioso ocultaba un secreto. Por lo menos, era un secreto para la mayoría de habitantes de Grillir: el hielo cantaba. Una melodía suave y triste, como el quejido de una plañidera. Revna lo había escuchado toda su vida: lejano, lo bastante leve como para olvidar que existía la mayor parte del tiempo, pero que en el fondo siempre estaba allí.

—Llora como nunca —asintió él, mirando hacia el fiordo, donde el hielo brillaba en tonos azules de forma intermitente, como si tuviera vida propia.

Una noche, tiempo atrás, Hemming le había confesado que él también podía escucharlo. Revna nunca supo qué significaba aquello. ¿Acaso Hemming tenía mejor oído que los demás? Quizá, como decía la abuela de Revna, algunas personas eran más sensibles que otras a esa música que movía el mundo.

Desde entonces, subían ahí por las noches y, en compañía de aquel hielo susurrante que solo ellos oían, hablaban o callaban, pero en cualquier caso se sentían menos solos.

—Me gustaría saber qué quiere —se preguntó ella, descansando la cabeza sobre las rodillas.

Esa noche, el hielo gemía más alto que nunca y a Revna le habría gustado pedirle que se callara, que la dejara sentir el resto de las cosas que la rodeaban. Pero a pesar de aquel murmullo constante, justo cuando iba a apoyar la cabeza contra el hombro de Hemming, algo llamó su atención.

—Hemm…

—Shhhh…

No hizo falta que Hemming se llevara el dedo a los labios. Ella también había oído voces. De hecho, las había reconocido.

Se levantó sin pensarlo. Desde donde estaban, en esa colina que dominaba el norte de Grillir, podían ver por encima de la muralla de grandes rocas y bloques de hielo que rodeaba la ciudad. Se veía también el camino que conducía hacia el bosque y hacia la cueva donde vivía la mujer sabia de Grillir, su abuela.

Era ella quien estaba gritando, como lo había estado haciendo esa misma tarde mientras llevaban a cabo su temerario robo. Era fácil reconocer su capa de piel blanca, el báculo, la ligera cojera al caminar, bajo aquel cielo de luces fantasmagóricas. E, igual que esa misma tarde, allí estaba el jarl de Grillir, y le acompañaban todos. Estaba Gertrud, una mole imponente, lugarteniente de Grillir y también amante del jarl. Estaba Gorm, el anciano más anciano de todo el asentamiento; se rumoreaba incluso que había sobrevivido a la anterior mujer sabia, la abuela de su abuela. Los acompañaba también Stern, primo del jarl y tío segundo de Ulf. Thyra, su esposa, que se encargaba del comercio. Todo el que era alguien en Grillir estaba allí, como motas oscuras en el camino que serpenteaba hacia las puertas de la ciudad.

—¿Qué dicen? ¿Lo oyes?

Por desgracia para Revna, que se adelantó unos pocos pasos más, en cuanto el jarl y los demás llegaron lo bastante cerca de los muros de Grillir como para que alguien pudiera escucharlos, bajaron la voz.

—¿Sabes qué sería una pésima idea? —preguntó entonces Hemming mientras ella maldecía su suerte por lo bajo.

—Imagino que la misma que se me ha ocurrido a mí.

Solo necesitaron una mirada cómplice para deslizarse ladera abajo. Hemming iba en cabeza, ligero como una liebre. Revna, en cambio, luchaba por contener la respiración y no romper algo, como una rama que los delatara o su propia crisma. Ya estaban casi al final de la cuesta, junto al muro que protegía la ciudad, cuando dio un traspié. Habría acabado de bruces en el suelo si no fuera porque Hemming la agarró casi en volandas, tapándole la boca con la mano que le quedaba libre para que no gritara.

—Te tengo —le susurró él al oído.

—No me habría caído —se apresuró a responder ella mientras un escalofrío le recorría el espinazo.

—Puede que no.

Acabaron los dos apoyados contra la piedra helada de la muralla. El pecho de Revna se movía arriba y abajo, alborotado de una forma que no era solo por la misteriosa reunión entre los poderosos de Grillir. Por fin lograban distinguir algunas palabras, aunque apenas hablaban en un susurro:

«Abre los ojos, Erik». Era la voz de su amante y lugarteniente, Gertrud. Como respuesta, el jarl dejó escapar un gruñido grave, como rocas cayendo por un barranco.

«Abiertos están. Y bien abiertos, mujer. Pero…».

Revna y Hemming se pegaron todavía más a la muralla. La construcción era tan antigua y se hallaba tan castigada por los elementos que estaba cuajada de pequeños agujeros y rendijas. A través de uno de ellos vieron cómo el jarl, con expresión sombría, sacudía la cabeza. Los que le acompañaban parecían igual de abatidos.

Revna se acercó todavía más a la rendija que les permitía ver. ¿Por qué se habían reunido el jarl y los demás en medio de la noche y a las afueras de Grillir en vez de en el gran salón? ¿Qué escondían?

Tras intercambiar unas pocas frases rápidas, reemprendieron su camino de vuelta al asentamiento bordeando la muralla. El jarl Erik también, aunque marchaba solo, con aire pensativo.

En apenas unos segundos solo quedaba la völva, la mujer sabia, apoyada pesadamente en el bastón que siempre llevaba, observando la dirección por la que se habían marchado todos. Hasta que, con un giro rapidísimo de cabeza, la miró a ella. Revna, tapándose la boca, retrocedió un paso. El estómago se le había llenado de agujas en un instante solo de pensar que la abuela los había descubierto fisgando, pero era imposible que los hubiera visto a través de la roca y de la minúscula rendija entre los bloques.

Imposible, se repitió. Incluso para la mujer sabia.

De todos modos, tiró con fuerza de Hemming. No se quedaría para averiguarlo.

V

Ahora

Quién sabe cuánto tiempo han estado pataleando en esa tabla después de naufragar. Bjørn no cree que haya sido mucho. Es decir, a él le han parecido horas, eras enteras, pero supone que no puede ser mucho porque duda de que, después de todo, las fuerzas les hubieran dado mucho más de sí.

Sea como sea, cuando por fin la tabla a la que se aferran, tan fuerte como se aferran a la vida, rasca horriblemente las rocas de la playa, ya es de noche.

Bjørn trata de levantarse, pero siente el cuerpo tan entumecido que apenas si logra rodar sobre sí mismo y caer de bruces sobre esta costa helada y muerta, mientras una ola más fuerte que las demás le moja la ropa ya empapada, añadiendo una punzada nueva de escarcha sobre el cuerpo.

—Ulf —logra articular mientras clava las manos en las piedras afiladas y, por alguna gracia de los dioses, consigue incorporarse—. Ulf. —Hace tiempo que no habla. Eso es mala señal, porque si hay algo que caracteriza a su compañero es su verborrea constante. Ulf continúa sobre la tabla, los ojos cerrados y las cejas y el pelo cubiertos de escarcha—. Ulf, levanta. Necesitamos fuego. —Nunca Ulf le había pesado tanto en los brazos. Está pálido como un muerto y tiene los labios de un azul enfermizo, pero, cuando Bjørn lo incorpora y comienza a arrastrarlo lejos del agua, parece recuperar la consciencia—. Necesitamos quitarnos esta ropa mojada. Hasta que no lo hagamos, será como si todavía estuviéramos dentro del ag…

—Espera. —Que espere. En un principio no lo entiende, ¿que espere a qué? Ulf se agita como poseído con una fuerza que no le corresponde, aunque en realidad sí que es propia de él. Desde que lo conoció, Bjørn ha sabido que dentro de Ulf hay un fuego que no entiende. Como si lo hubieran tocado los dioses de verdad. Como si su voluntad se hubiera forjado en un lugar distinto al de los simples mortales—. Espera. Tengo que… —insiste Ulf.

—Fuego —le repite Bjørn. Quizá no le haya entendido. Quizá le castañetean tanto los dientes que las palabras no le han llegado a salir.

—¡Mi fardo! ¿Y si se ha mojado? ¡¿Y si lo hemos perdido todo?! —El grito de Ulf resuena inmenso en esa playa desolada. Se aparta trastabillando de Bjørn, incluso llega a golpearlo con las palmas abiertas de las manos y luego, como si no estuviera a un suspiro de caer con las entrañas congeladas, se pone a manosear la bolsa que lleva atada a la espalda.

Bjørn sabe qué busca, lo que tanto le preocupa. En el interior de la bolsa hay un paquete envuelto en varias capas de tela aceitada para protegerlo del agua y, dentro del paquete, un cuaderno de páginas recosidas llenos de ilustraciones de flora y fauna que Ulf ha ido dibujando durante su periplo por el Nuevo Mundo. Entre las páginas del cuaderno, Ulf suspira al encontrar una docena de hojas arrugadas y mil veces dobladas donde está escrita una melodía que podría cambiar su mundo.

Por eso han regresado. En esas páginas hay escrita una música antigua y poderosa, una capaz de traer el buen tiempo, la fertilidad, la prosperidad. Capaz de calmar tempestades y de hacer que la tierra viva. Lo vieron con sus propios ojos allá, en las colonias de América, y por azares del destino esa partitura acabó en sus manos. Azar o, como dijo Ulf, una señal del destino que les avisaba de que debían regresar a este lugar maldito.

Ahora a Bjørn se le escapa un rugido desesperado. La rabia, que es su permanente compañera, le hace dar un paso hacia delante. No sabe hacerlo de otra manera. De los dos, Ulf es el calmado, es el que tiene la cabeza siempre sobre los hombros, pero desde que pusieron rumbo al norte parece otro y Bjørn se pierde.

Apenas logra refrenar su fuerza cuando le arranca la bolsa de un manotazo.

—Muy cortos serán tu destino y el mío si no encendemos un fuego ahora mismo.

Siempre que Bjørn se pierde, Ulf lo sujeta por los hombros. Luego, con cuidado, hace que se incline hasta que se tocan frente con frente. Para Bjørn ese gesto es como llegar a buen puerto, es tener los pies en el suelo. Por eso, cuando su compañero ya no atiende a razones, Bjørn hace suyo el movimiento de Ulf y lo sujeta por los hombros. Da igual que, al inclinarse, lo haga demasiado rápido y sus frentes acaben chocando dolorosamente. Quizá incluso es lo que necesitan, porque al hacerlo parece como si los ojos de Ulf volvieran a ser los de siempre.

—Tienes razón. Que idea tan estúpida, morirse ahora —musita entonces y, aunque dirige una mirada hacia la bolsa que ha quedado en el suelo, añade—: No entra dentro del plan.

Cuando Ulf le devuelve el golpe, frente con frente, Bjørn se permite un segundo para suspirar de alivio.

Puede que sí sobrevivan, al fin y al cabo.

VI

Antes

Muy distinta a la de ahora fue la llegada de Bjørn al norte por primera vez hace diez años. Era más joven, casi un niño, y estaba más enfadado y más perdido que ahora, pero lo recuerda como si fuera hoy.

Lo que mejor recuerda Bjørn de aquel día —que es también el día que conoció a Ulf Eriksson— es el hielo.

Por supuesto que había escuchado las historias que contaban en Vinlandia, allá en América, de donde él venía. En esas historias, le habían contado que al otro lado del océano estaban las tierras natales de su pueblo. Que había sido un lugar hermoso, que el suyo había sido un pueblo de grandes comerciantes y de temibles guerreros hasta que, un día —siempre era «un día», aunque en realidad había ocurrido hacía muchísimo tiempo—, llegó la gran ventisca y las tierras de sus antepasados se cubrieron de hielo.

Bjørn siempre había pensado que esos cuentos eran exageraciones hasta que vio con sus propios ojos los bloques azulados, como de cristal, que flotaban en el mar a su alrededor, y vio también que la tierra hacia la que navegaban era de un blanco inmaculado.

Odió ese hielo con todas sus fuerzas. Por el hielo que llegó, muchos de los suyos tuvieron que buscar nuevas tierras. Por el hielo que llegó, sus padres habían llegado a las Américas en busca de un clima más benigno, de tierras y de oportunidades. Y su familia, en ese nuevo mundo, había encontrado una muerte prematura y terrible.

Fue por el hielo, pues, que cubría todo lo que podía abarcar con la vista, por lo que Bjørn se encontraba en aquel barco sintiéndose más solo y más furioso de lo que se había sentido en la vida.

Allí estaba, con las manos aferradas a la borda del knarr, una nave de comerciantes, y los ojos abiertos por el desolador paisaje que tenía frente a él, cuando alguien se detuvo a su lado y dijo:

—Vas a hacer honor a tu nombre y al mío, ¿verdad, muchacho?

Aquellas palabras no eran una amenaza, aunque tampoco eran una petición amigable. Bjørn giró la cabeza hacia Haldor, Haldor Diente de Tiburón Sturluson, que era quien había hablado. Él era el capitán de la nave que lo estaba trayendo a Europa y un primo lejano de su padre. Era también quien lo había acogido tras la muerte de este y quien había decidido que Bjørn se quedase en esas tierras heladas quién sabe por qué.

Poco a poco asintió sin decir nada. En realidad, Bjørn apenas había abierto la boca en los más de dos meses de trayecto en una especie de protesta —la única que podía hacer—. Eso, claro, molestaba a su pariente, pero el hombre nunca se quejó, quizá porque no podía demostrar que el mutismo de Bjørn fuera por rebeldía —tal vez pensaba que era idiota, a Bjørn no es que le importara— o porque Bjørn, con casi dieciséis años, ya mostraba que había heredado la fuerza y la envergadura de su difunto padre.

Aun así, aquel día, Diente de Tiburón no se dio por vencido. Se acercó más a Bjørn, le dio dos palmadas en el hombro y luego apartó la mano, dolorido.

—Deberías estar contento, muchacho. Vas a regresar a las tierras ancestrales de nuestro pueblo. Tierras sagradas. —Puso mucho énfasis en esa palabra, pero Bjørn lo único que veía era hielo y miseria—. Y vas a entrar al servicio del jarl de Grillir, que es el más respetado de todos. Si los dioses hubieran querido ese destino para mí, no cabría en mí de orgullo.

No pudo más. Bjørn no habló, pero dejó escapar una carcajada. Su pariente no se había cansado de contarle ese cuento del honor durante todo el viaje. Que serviría al jarl de Grillir para así mantener los contactos de sangre, comercio y colaboración entre los odinianos de la vieja Europa y los de América, que era un honor y un regalo de los dioses.

Pero Bjørn sabía que allí sería poco más que un sirviente. ¿Qué destino? ¿Qué honor veía su pariente en eso? ¿No era más fácil que le dijera la verdad, que Bjørn se había convertido en una boca que nadie quería alimentar y que les era más fácil a todos quitárselo de encima? Con esas preguntas haciéndose eco en de su cabeza, la carcajada de Bjørn fue creciendo tan carente de humor como llena de miedo.

Por lo menos, Diente de Tiburón tuvo la decencia de dejarlo en paz y Bjørn pudo recuperar su silencio. Cerró los ojos y, como en sus pesadillas, al hacerlo vio a la bestia que había acabado con su familia. Vio también su hogar como lo viera el día que embarcaron, cada vez más lejano. Una costa que se alejaba. Ahora, tantos meses después, volvió a abrir los ojos para ver esa nueva costa a la que estaban llegando.

Poco a poco, entre tanto blanco, aparecieron motas de color, líneas y sombras en el relieve y, tras un recodo entre altos acantilados, cubierto por jirones de niebla blanca que a él le recordaron a una mortaja, la boca de un fiordo.

—¡Grillir! —Niklas Olsen, un comerciante de pieles que había estado pegado a la proa del barco vomitando casi todo el viaje, suspiró—. ¡Por fin! ¡Es hora de remar, muchachos! ¡Remad!

Entre los gritos del capitán y de los tripulantes, recogieron la gran vela cuadrada con la que habían cruzado el mar y todos, Bjørn incluido, tomaron asiento en los bancos que ocupaban el centro de la cubierta, se hicieron con los grandes remos que había a cada lado del casco y así, poco a poco, fueron acercándose. Y no eran los únicos. Lo que de lejos parecían moles informes eran docenas de barcos amarrados al pequeño puerto. Y cuanto más se acercaban, más signos de actividad se podían adivinar en Grillir. Bjørn oyó el sonido de un gran cuerno retumbar entre las casas construidas con piedra y bloques de hielo azul sobre las laderas de roca escarpada que flanqueaban el fiordo, y luego voces y algunas risas procedentes de las personas que, como hormiguitas, pululaban por las calles.

Eso también se lo había contado Diente de Tiburón. Le había contado que llegarían justo para el solsticio de verano, cuando los odinianos de todos los rincones del mundo se reunían en Grillir para comer, festejar y renovar pactos y negocios: el festival de Midsommar.

Si Bjørn no hubiera tenido tanto miedo, habría tenido curiosidad.