6,99 €

Mehr erfahren.

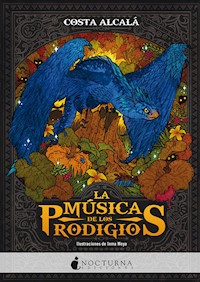

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La magia existe. Aunque nadie la llama así: la llaman prodigios. Para que suceda un prodigio alguien tiene que pedirlo y esperar a que los dioses, sean cuales sean, respondan. A veces los prodigios ayudan. Otras tienen consecuencias espeluznantes, como terremotos, plagas y bestias monstruosas. Desde que la Inquisición los prohibió en Europa, pasaron a convertirse en meras leyendas. Pero todo cambia con el desembarco en el Nuevo Mundo… A principios del siglo XVIII, las colonias británicas bullen de actividad: hay cazatesoros, inquisidores y nativos, y los monstruos campan a sus anchas. Allí es a donde envían a las hermanas Woodcombe: Olive, fascinada por todo lo que encuentra, y Hester, obsesionada con una melodía que puede salvar o condenar todo lo que ama. Cita de reseña crítica: «La magia en manos de Costa Alcalá se convierte en algo real, nuevo y extraordinario». Javier Ruescas, autor de Cuentos de Bereth «Una ambientación histórica impecable y un sistema de magia fascinante. Una aventura donde las leyendas, los monstruos y los prodigios cobran vida». Silvia Aliaga y Tatiana Marco, autoras de De Seúl al cielo «Esta historia es en sí misma un prodigio, tan poderosa como todos los que contiene, y la magia de Costa Alcalá, más deslumbrante que nunca». Victoria Álvarez, autora de La ciudad de las sombras

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 818

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© Fernando Alcalá, 2020

© Geòrgia Costa, 2020

Autores representados por IMC Agencia Literaria

© de las ilustraciones (bestiario): Inma Moya, 2020

© de las ilustraciones (personajes): lilithsaur, 2020 © de los detalles: Separisa / Shutterstock.com, HiSunnySky / Shutterstock.com

© de las guardas: Gorbash Varvara / Shutterstock.com

Mapa: Johann Homann, 1700 aprox.

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: diciembre de 2020

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-8417834-93-7

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para ti, mamá, porque tú eras y seguirás siendo mágica y prodigiosa.

Te quiero y siempre te querré,

tu Nando

Lo que se ve con frecuencia no maravilla…

Lo que nunca se vio, cuando ocurre, se tiene por prodigio.

BLAISE PASCAL (1623 – 1662)

LA MÚSICA DE LOS PRODIGIOS

COLONIA DE ROANOKE, 1590

Los tambores han sonado incesantemente, todo el día y toda la noche. No se oye nada más. Tambores que son nuestra última esperanza.

Que el cielo nos asista.

John White prometió que regresaría con vituallas y con más hombres. De eso hace ya tres largos años. En todo este tiempo, de esta tierra maldita sólo han llegado hambrunas, frío y monstruos.

Los tambores, esos tambores, se deslizan por debajo de la piel. Incluso la sangre me comienza a bombear al ritmo de su son.

Agarro con fuerza la pluma, me tiemblan las manos mientras transcribo como puedo este ritmo endiablado en el mismo cuaderno en el que hemos dejado constancia de todas nuestras penurias.

¿Dónde está John White? ¿Por qué nos ha abandonado a merced de este lugar inhóspito?

Los primeros en llegar un siglo atrás la llamaron tierra de milagros. Milagros verdaderos, como el olivo y el manantial de agua salada que brotaron durante la fundación de Atenas, como la visión divina de la cruz que tuvo el emperador Constantino antes de la batalla del Puente Milvio; pero si en esta tierra brotan los milagros, lo hacen para expulsarnos de ella.

Todavía ignoro cómo nos dejamos convencer para hacer el viaje, más de un centenar de almas ya condenadas. Llegamos a la isla en busca de quince hombres que habían quedado atrás en una expedición anterior y sólo encontramos ruinas y huesos.

John White dejó aquí a su esposa, su hija y su yerno. También a su nieta, que nació en la colonia. Ellos son los únicos que conservan la esperanza de que regrese.

Ahora, por encima de los tambores, suenan los cánticos. Como la caja de resonancia de un instrumento musical, la melodía hace vibrar el suelo, las paredes de la cabaña. Es absolutamente insoportable permanecer aquí dentro. Tras garabatear unos últimos apuntes, notas y ritmos de la música prodigiosa, salgo al exterior.

Croatoan. Así se llaman.

Hace semanas que nos observan desde la espesura, figuras fantasmales que han sido testigos de cómo, poco a poco, sucumbíamos al hambre y a los ataques. Un monstruo, una suerte de lagarto emplumado, acabó hace pocos días con cinco buenos hombres. Quizá fue eso lo que empujó a los nativos a acercarse otra vez.

El primero fue Manteo, de los Croatoan. Era aliado nuestro, se embarcó hacia Inglaterra con sir Walter Raleigh, donde fue tratado como un príncipe, pero acabó por regresar con los suyos. Cómo no hacerlo cuando les habíamos atacado en más de una ocasión, cuando habíamos destruido sus casas y robado sus cosechas. Me avergüenza haberlo hecho. Sí, el primero en venir a nosotros fue Manteo hace tres días y, en un tosco inglés, nos ofreció su ayuda a pesar de todo.

Desde la puerta de la cabaña puedo verlos. Allí están, en el centro del fuerte que ha sido nuestro hogar. Son una veintena de los suyos, apenas cincuenta de los nuestros, los que han logrado sobrevivir hasta hoy.

Los colonos se han unido a los cánticos también. Primero dubitativos, pero pronto cantan a pleno pulmón, imbuidos por una especie de frenesí. Quizá le teman a la muerte y crean que la oferta de estos extraños es su única salida.

Yo también lo creo.

La música es importante. Eso es lo que nos ha parecido entender, aunque resulte imposible. ¿Acaso en el Nuevo Mundo los milagros se pueden pedir a discreción?

Los tambores, instrumentos hermosamente adornados, aceleran el ritmo. ¿Cómo pueden hacerlo después de horas sonando sin descanso? Los cantos se despliegan en una polifonía disonante. Querría taparme las orejas, querría escarbar dentro de mis oídos hasta no dejar nada allí, sólo silencio.

El sol está en lo más alto del cielo. Nuestros benefactores miran hacia arriba como para comprobar que el momento sea el adecuado.

Debe de ser el momento adecuado, sí. La música cambia. Las notas se deslizan suavemente, cada línea melódica encaja en su sitio como si se tratara del más complejo mecanismo de relojería. Los nuestros se miran entre sí asombrados, pero de inmediato se unen a los coros. Veo a Annanias Dare, el yerno de White, con su esposa y su hija, la primera nacida en la colonia; a Richard Kemme y a John y Alis Chapman, todos forman un círculo junto a nuestros salvadores.

La música ahora parece elevarse, como si quisiera tocar la bóveda celeste. Todo lo llena, ensordecedora. Todo vibra al son de la nueva melodía. Incluso yo me uno, aun sin quererlo, a los cánticos. Al igual que bacantes de la Roma antigua, permitimos que la música entre en nosotros como un torrente mientras echamos la cabeza hacia atrás, en éxtasis.

Quizá sea eso lo que vaya a suceder. Quizás esta música pueda ser un puente entre nosotros y la Providencia.

Abro los ojos. Ni siquiera soy consciente de haberlos cerrado. La música se ha convertido en todo mi mundo y llena mis sentidos. ¿Qué es esta sensación de inmensa felicidad que me invade? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Miro a mi alrededor. Hay una luz nueva que no proviene del sol. Todo reluce. Todo huele como si hubiera caído una gran lluvia y el aire se hubiera vuelto cálido.

Un milagro. Es un milagro verdadero como los de las historias, como los que existían en el viejo mundo antes del advenimiento de la plaga.

Los míseros cultivos que rodean nuestro campamento se han tornado altos y frondosos. Los veo crecer ante mis propios ojos.

La música continúa. Crece cada vez más tanto fuera como dentro de nosotros. Una sensación de euforia indescriptible me embarga. No sólo a mí, a todos. Por un instante tengo la certeza de que vamos a sobrevivir a este invierno.

No sé qué es lo que va mal entonces. No sé qué hace que, de repente, la música se rompa en una cacofonía aterradora. El ritmo de los tambores vacila, las voces tiemblan.

Creo recordar que nos lo advirtieron. Nuestros salvadores nos advirtieron, al tiempo que nos ofrecían su ayuda, que también había peligro.

Si antes sentía una cascada de plenitud que desde el exterior me llenaba el cuerpo, ahora esta extraña corriente se invierte. Es toda mi fuerza, toda mi esencia la que se escapa hacia fuera. Es una sensación aterradora, como si mi carne se despegara de los huesos, como si la piel se hinchara y pudiera salir volando.

Henry Rufoote, que llegó aquí con el sueño de prosperar cultivando la tierra, es el primero que pasa del canto a los gritos.

No es el único. Pronto los demás —hombres, mujeres y niños— lo hacen también, con más gritos de asombro que de dolor. No, doler no duele en absoluto. El cielo se ha oscurecido y esos campos que hace unos segundos eran verdes se han marchitado y dejado la tierra baldía.

La música cesa. Un viento terrible, salido de la nada, azota el campamento llevándose los restos de nuestros cultivos como si fueran ceniza.

Se lleva también la mano de uno de los croatanos, uno de los que estaba tocando los tambores. Muñeca, palma, dedos se han convertido en polvo negruzco y, poco después, lo hace el resto de su cuerpo.

La siguiente es Emme Merrimoth, que siempre reía ante las adversidades. Ella todavía tiene expresión de profunda beatitud cuando la piel se le comienza a desprender en copos negros. El viento la arrastra, como hace con los demás, uno a uno.

Yo espero mi turno horrorizado, pero este no llega. No sé por qué. No sé qué nos ha salvado a mí y a unos pocos más, que somos las únicas cosas vivas a nuestro alrededor.

Solos, desesperados, tenemos que marcharnos de este lugar para no regresar jamás.

Si algún día John White regresa, rezo a Dios para que nos encuentre.

Extracto del cuaderno de William Browne

I

EDENTON, VIRGINIA, 1725

La primera vez que Olive Woodcombe vio un dragón fue en el gabinete de curiosidades que el doctor Lodges tenía en su casa de King’s Lynn. Era la única manera de ver un dragón en el viejo mundo: en disección. Todos los ejemplares que se habían intentado traer desde las Américas morían durante la travesía y nadie había averiguado todavía el porqué.

Ella, igual que su hermana y todos los que habían seguido a Lodges por entre estantes llenos de especímenes, a cuál más exótico, pegó las narices al cristal de la vitrina pese a las protestas del buen doctor.

La bestia disecada del doctor Lodges tenía una lengua de raso rojo y cuentas de cristal verdoso en lugar de ojos. Le asomaban puñados de paja mohosa entre las costuras, pero, a pesar de todo, Olive dejó escapar un murmullo asombrado.

Ahora, sin embargo, los ojos del dragón vivo acurrucado en la tosca jaula que tiene delante son de un ámbar casi dorado.

—¡Cuidado! ¡Señorita! ¡Apartaos! —Olive se hace a un lado para dejar pasar una carreta cargada de fardos de tabaco que le salpica el vestido de barro. Todo lo que la rodea en la ciudad de Edenton parece manchado de barro. Aquí todo se le antoja pequeño, desordenado y caótico. Quizá por eso, tras desembarcar con las piernas todavía temblándole después de dos meses de travesía, lo primero en lo que se ha fijado entre el caos, la suciedad, los gritos y el olor a tierra húmeda sea esa jaula abandonada en un rincón.

—¡Señorita! —Un niño que no tendrá más de siete años, descalzo y de piel morena, se materializa a su lado con una sonrisa en la que faltan los dos dientes frontales—. ¿Necesita un guía? ¿Ayuda con su equipaje?

—No, gracias… —logra murmurar. Salvo el estuche de la flauta, el resto de su equipaje sigue a buen recaudo, o eso espera, en la bodega del Elizabeth & Ann. Ya se encargará de ello luego, asumiendo el riesgo de que el navío leve anclas sin ella y con todas sus posesiones a bordo; al fin y al cabo, Edenton es sólo una escala para avituallarse antes de que el Elizabeth & Anne llegue a su destino en la colonia de Williamsburg. Tampoco necesita un guía: bajar por la pasarela de madera que llevaba a tierra firme ha sido con diferencia lo más valiente que ha hecho Olive Woodcombe en su vida, de modo que encontrar a su hermana va a ser de lo más sencillo.

Un gorjeo gutural la hace mirar al frente.

Vuelve a pensar en el espantajo que el doctor Lodges exhibía con tanto orgullo y en lo decepcionante que le parece ahora. El dragón de la jaula no tiene ese tono entre negro y parduzco del ejemplar que viera años atrás en una vitrina, sino que, con cada movimiento de ese cuerpo sinuoso, la luz del sol arranca destellos irisados, azules, verdes, rojizos de las escamas y plumas que le cubren los ojos y el cuello.

Y como lo haría un gato, a traición, la bestia hincha las fosas nasales con fuerza. Sacude la cabeza mostrando dos astas cortas, parecidas a las de un ciervo, que le brotan de la frente. Las plumas que le cubren el cuello y parte del lomo se le erizan, iluminándose en un abanico de nuevos colores y, entonces, el dragón se lanza hacia adelante.

No llega más allá de los barrotes; aun así, Olive ya ha dado un paso hacia atrás con sobresalto. Aunque por el momento la jaula resiste el embate del monstruo, nada asegura que eso no vaya a cambiar en un futuro.

—Señorita…

—No necesito ningún guía, se lo aseguro —empieza a decir, convencida de que vuelve a ser ese niño de hace unos minutos. Cuál no será su sorpresa al descubrir a su lado un rostro totalmente opuesto al que esperaba: mejillas hundidas, piel cuarteada como cuero viejo. Lo único que tiene en común la cara del anciano que se le ha acercado con la del niño que se le ofrecía como guía es la ausencia de dientes.

Para reafirmar sus palabras, Olive comienza una pequeña inclinación de despedida, que el hombre ignora.

—Es usted una recién llegada a esta tierra de maravillas. Se nota. Se nota. —El hombre se inclina hacia ella—. ¿Busca prodigios? Yo puedo proporcionárselos. Verdaderos prodigios. ¿Un ensalmo de amor, tal vez? ¿Un prodigio de riqueza y prosperidad? Todos al alcance de su mano, si en esa mano hay unas cuantas monedas para este viejo.

—No, gracias. —Prodigios, maravillas, milagros. La oferta es tentadora. ¿Quién rechazaría la posibilidad de un prodigio? Pero todo el mundo sabe que los prodigios, de no ser algo prohibido, anatema, no se pueden comprar ni vender. En la antigüedad, cuando todavía había milagros en el viejo mundo, sólo se podían pedir y esperar a que la providencia respondiera—. Si me disculpa…

La joven se aleja todavía más justo en el momento en que el dragón vuelve a cargar contra los barrotes. El entrechocar de su cabeza astada contra la madera hace que un caballo relinche de terror y que varios transeúntes cambien de trayectoria para no pasar junto al animal. El vendedor de prodigios, aprovechando el alboroto, se pierde entre la gente.

No obstante, hay una persona que no se inmuta. Olive la observa como lo está observando todo en esta tierra extraña: con los ojos desorbitados y los labios entreabiertos de sorpresa. Es una joven como ella, pero muy distinta. No tiene la misma piel lechosa que Olive, sino oscura, y tampoco lleva un vestido de falda ahuecada, sino una camisa de hombre por encima de unas calzas mil veces remendadas.

Avergonzada, Olive se percata de que la joven, una nativa sin duda, también la mira a ella. Ignorando con esfuerzo al dragón, que sigue bufando en la jaula, se pone en marcha de nuevo por lo que podría considerarse la calle principal de Edenton, aunque se trate de una lengua de tierra fangosa bordeada de casas de aspecto humilde. Aun así, Olive no se deja engañar por las apariencias porque, entre la suciedad y el desorden, tan exóticos para ella como todo lo demás, se adivina el bullicio del comercio, los gritos de los colonos e incluso, en una intersección próxima, un terreno vacío en el que se está iniciando la construcción de una iglesia.

El barro ya ha arruinado por completo el bajo de su vestido cuando por fin llega al final de esa calle que atraviesa la colonia de extremo a extremo. Acalorada, la muchacha se detiene. Este último tramo acaba en una pequeña cuesta que ha conseguido sacarle los colores. Si se diera la vuelta, está segura de que vería a lo lejos el puerto y allí, el Elizabeth & Ann, esperándola. El capitán ha dicho que partirían rumbo a Williamsburg al pico del mediodía.

Olive Woodcombe respira profundamente con el fin de serenarse. En esta parte de la colonia, como si de una minúscula acrópolis se tratara, hay dos edificios enfrentados, más ricos, mejor construidos que los demás. Uno, a su derecha, tiene una arcada de piedra con el sello de la Compañía de Londres, la compañía comercial que ostenta los derechos de explotación de buena parte de los territorios de este Nuevo Mundo. El otro edificio a su izquierda, como si quisiera competir en majestuosidad, tiene cuatro grandes columnas de madera en la fachada que sostienen un frontón triangular. En este, y hacia allí es donde Olive da un paso, hay otro símbolo: una cruz flanqueada por una espada y una rama de olivo, el emblema de la Inquisición.

Por lo que ella sabe, es la Inquisición, el Santo Oficio, quien ostenta el verdadero poder en este lugar.

La muchacha se da fuerzas recordándose que, para cuando su querido padre (y su querida madrastra Anne Marie, Dios la tenga en su corazón) tengan noticias de lo que ha hecho, habrán pasado ya meses.

Hay dos hombres apoyados en las columnas de la casa del Santo Oficio. Familiares de la Inquisición sin duda, a juzgar por sus casacas negras con los puños de color bermellón. Tan pronto como ven que Olive se les acerca, más decidida en apariencia que en realidad, se yerguen.

—¿En qué podemos servir a esta dama? —pregunta el primero, un hombre regordete al que Olive, para su vergüenza, pasa por más de un palmo de altura. El otro, como reafirmando las palabras de su compañero, se inclina para quitarse con una floritura el sombrero de tres picos que lleva.

—Busco… —Olive se da cuenta de que se le ha secado la garganta de repente. Un estremecimiento frenético bajo las costillas le avisa de que todavía está a tiempo de dar media vuelta y regresar al barco que la llevará a su destino, aunque sea un destino que ella ni ambicione ni haya pedido—. Busco a su señoría Octavius Vandell. Es…

—El fiscal Vandell… —musita el otro hombre, mucho más alto y joven que el primero, con las mejillas picadas de viruela. Lo hace con un tono de voz decididamente sombrío.

—El fiscal Vandell —repite ella, y entrelaza las manos con fuerza al frente. Octavius Vandell es el fiscal del tribunal de la Inquisición en la colonia de Edenton y es gracias a él y a su influencia por lo que Olive Woodcombe espera escapar de su destino—. Es el marido de mi hermana —añade, soltando el aire que guarda en el pecho, consciente de su aspecto desaliñado, de las manchas de barro en el vestido y de la desesperación en su voz.

Las expresiones de los familiares cambian de inmediato; como si fueran autómatas accionados por un resorte oculto, adoptan una pose todavía más marcial. El hombre regordete incluso apoya la mano en la empuñadura del espadín antes de dar un suspiro.

—El fiscal Vandell murió hace meses.

Muerto. En esa escalera hacia la libertad que Olive comenzaba a ascender, un peldaño desaparece bajo sus pies. Las rodillas se le doblan, aunque, bien mirado, podría ser a causa del cansancio. Al instante, ambos hombres dan un respingo hacia adelante para sostenerla.

Todavía mareada, la muchacha tiene el ánimo de volverse hacia la calle por la que ha venido. Ve las casas humildes que cercan la avenida principal y los amarraderos del puerto entre bancos de arena que han arrastrado las corrientes. El sol está en su cénit, de manera que también ve cómo el Elizabet h& Ann comienza a alejarse del muelle.

No sabe —ni sabría responder si le preguntaran— qué fuerza la posee de pronto. Podría tratarse del arrepentimiento o, quizá, del miedo que la invade. Al ver cómo el navío se hace a la mar, echa a correr. Lo hace sujetándose el borde de la falda con una mano y el bonete con la otra. Ni siquiera sabe cómo no pierde el estuche de la flauta en el proceso. Olive Woodcombe corre con la desesperación de alguien perdido, alguien que ve que sus futuras escapatorias se cierran. Esquiva tenderos y señoras de paseo, sirvientes y elegantes matronas, y pasa junto a la jaula del dragón, que da vueltas nervioso. Quién habría dicho, en realidad, que una muchacha de su envergadura, ancha de caderas y hombros, de extremidades gruesas, pudiera correr tan rápido.

Y, aun así, no es suficiente. Olive acaba deteniéndose junto al muelle destartalado que sirve de puerto a la colonia. Su navío ya está demasiado lejos, se pierde fuera de la bahía natural que protege Edenton.

«No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás», repite para sí.

Olive Woodcombe permanece quieta durante mucho rato, como paralizada, hasta que el sonido apresurado de los cascos de los caballos la hace girarse.

Dos familiares de la Inquisición, con calzas, camisa y casaca negras, llegan montados sobre sendos percherones que parecen más apropiados para tirar de un arado que para cabalgar. El tercer caballo sí que es un animal elegante, quizá con cierta herencia de purasangre inglés. Es este caballo, de un precioso color avellana que a Olive le recuerda a un poni que tuvo de niña, el que se acerca y el que tiene montada encima a una mujer no mucho mayor que ella en edad, aunque Olive Woodcombe sea sólo una muchacha y su hermana Hester Woodcombe, viuda de Vandell, sea una mujer.

—Pero Olive. Oh, Olive, Olive —se lamenta su hermana. Ella también mira al horizonte, al Elizabeth & Ann que cada vez se ve más pequeño e inalcanzable—. ¿Qué has hecho, criatura?

Olive, dándose cuenta de que la respuesta lleva en su garganta mucho tiempo, casi una eternidad, responde con un deje de desesperación en la voz:

—No quiero casarme. No quiero ir a Williamsburg. No me obligues, por favor.

II

Olive baja la cabeza hasta que se le queda hundida entre los hombros, el gesto que una haría al verse sorprendida durante un chaparrón inesperado, aunque en este caso la lluvia sea de reproches.

Si bien la muchacha habría esperado que su hermana la amonestara, porque es verdad que se ha escapado del Elizabeth & Ann dejando allí su equipaje, incluido un arcón con varias yardas de muselina destinada a su futuro vestido de novia, lo cierto es que creía que, si alguien podía comprender (incluso ensalzar) sus actos, esa era su hermana Hester.

—¡Qué terrible ocurrencia has tenido, criatura! ¿Qué crees que va a suceder cuando ese barco llegue a Williamsburg sin ti a bordo?

La barbilla de Olive se inclina todavía más, hasta tocarle el pecho, mientras su hermana da vueltas a su alrededor.

—Pero… —Por fin Hester se detiene frente a una hermosa chimenea de piedra que es, sin duda, el orgullo de la casa. Aquí la han traído los familiares de la Inquisición, a la casa del difunto marido de Hester, Octavius Vandell. Sí, se reafirma Olive en su fuero interno. Hester debería comprenderla, dado que años atrás su padre también la llamó a su despacho para comunicarle que había arreglado su matrimonio con uno de sus socios comerciales en las remotas Américas—. No quiero ir. No conozco a ese hombre, no me obligues, te lo suplico…

Hester es menuda. Tiene la figura delicada de su querida madre, mientras que Olive ha heredado la complexión de alguien hecho para estibar en los muelles de su padre. Con todo, Hester compensa la falta de estatura con un bufido capaz de derrumbar paredes.

—¡No puedo obligarte o dejar de hacerlo! ¡Es tu responsabilidad! Ya eres lo bastante mayor como para entender que los arreglos de nuestro padre son lo mejor para nosotras. ¿Cuántos años tienes, Olive?

—Diecisiete —musita ella, consciente de que no tiene ni siquiera razones para quejarse, puesto que su padre habría podido prometerla en matrimonio incluso antes. Eso hizo con Hester.

—Diecisiete, Virgen santa. Ahora, de veras, dime: ¿qué pensabas hacer? ¿Cómo pensaste que esta charada iba a funcionar?

Olive no responde. Lo cierto es que Olive se había propuesto suplicar por la protección de su cuñado, de modo que su muerte le resulta de lo más inconveniente. Desvía la mirada hacia la pared donde se sitúa la chimenea, decorada con una colección de trofeos de caza de lo más variopintos: astas de ciervo, cráneos aterradores de osos y lobos, amén de otros animales, monstruos sin duda, que ni conoce ni tiene intención de conocer.

—No quiero ir —susurra finalmente como única respuesta—. No soy lo bastante valiente como para hacerlo.

—Bien que has sido lo bastante valiente como para meterte en este atolladero —la amonesta su hermana que, vestida de viuda, parece todavía más severa. Se le acerca unos pasos, con lo que Olive se dispone a retroceder, pero entonces Hester se detiene. Dos golpes discretos la hacen volverse hacia la puerta al tiempo que entra una sirvienta, una muchacha de mejillas pecosas y tan pelirroja que la pobre, piensa Olive, debe de ser irlandesa.

—Milady, señora Vandell —dice la joven, confirmando las sospechas de Olive con su acento—. Vuestro hij…, el señor Vandell hijo está aquí. Puedo decirle que está ocupa…

—No, no. Ida, acompáñale a la biblioteca y hazle saber que enseguida voy a recibirle. —Visiblemente contrariada, Hester dirige una última mirada a Olive—. No te muevas de aquí. Cuando regrese, seguiremos hablando de lo que vamos a hacer.

Así es como Olive Woodcombe, recién llegada a las inhóspitas tierras americanas, se queda en el salón con la única compañía de unos pocos muebles y los huesos de un montón de animales muertos. Es inevitable que acabe acercándose a los trofeos. Cada uno de ellos tiene debajo una etiqueta donde alguien con excelente caligrafía ha apuntado el origen de la pieza. Como sospechaba, la mayoría de cráneos que no reconoce pertenecen a esos monstruos que proliferan en el continente. Ve la cabeza de un dragón como el de la jaula del puerto, otro pequeño y similar al de una nutria pero con dientes afiladísimos, incluso un curioso cráneo idéntico al de un conejo, aunque coronado por una cornamenta como la de un ciervo.

Olive trata de imaginar cómo eran las bestias de carne y hueso. También pasea por la estancia. La casa del fiscal, la casa que en realidad también es de su hermana Hester, es un edificio majestuoso a las afueras de Edenton, lejos del bullicio y de la suciedad, rodeada de una plantación de tabaco. En el extremo opuesto de la sala hay un retrato de gran tamaño que representa, supone, al finado señor Vandell. Un hombre mayor, de facciones redondeadas y peluca empolvada, vestido con los sobrios colores del Santo Oficio. ¿Fue feliz Hester en su matrimonio? Durante un segundo, la duda le asalta, el miedo a haber cometido un error porque, al fin y al cabo, ¿qué va a ser de su vida si no se casa?

Al lado del retrato del señor Vandell hay un cuadro mucho más pequeño: su esposa. Aunque en cuanto Olive se acerca, indecisa sobre si tiene permiso para hacerlo, comprueba que se trata de la primera esposa del señor Vandell. Junto a ella, un niño de facciones delicadas que, supone, debe de ser el hijo de este primer matrimonio. Sabe, por las cartas que muy de tanto en tanto recibían de su hermana, que se llama Ambrose. Encuentra un retrato de Hester, sí, en la pared oeste de la estancia. Hay algo en ese cuadro, quizá la juventud de su hermana o bien el modo en que el artista plasmó sus ojos, grandes y un tanto asustados, que le provoca un escalofrío.

Después de observar los trofeos de caza y los retratos de las paredes, Olive vuelve a hacerlo, ahora con más atención. Y luego, una tercera vez. Entonces suspira, dejando por fin el estuche de la flauta en el suelo. Hester debe de seguir reunida. Sopesa si sentarse en un diván tapizado con una hermosa tela de azaleas estampadas que hay a un lado de la estancia, pero le aterroriza la idea de mancharlo con el borde del vestido, de modo que se dispone a dar una cuarta vuelta, atenta a cualquier detalle que se le haya escapado.

Olive Woodcombe tiene muchos defectos. No sólo los que con los años se han dedicado a señalar preceptores, institutrices y también su muy querida tía Augusta, como su aspecto, su tendencia a doblar la espalda cuando se distrae o su poco talento para la costura. Ella, en su fuero interno, sabe que su mayor defecto es la curiosidad. De niña todo lo preguntaba, todo lo cuestionaba hasta que le quitaron ese mal vicio a base de disciplina. Ahora las preguntas que se hace Olive son idénticas, pero ya sólo se las formula a sí misma. En este preciso instante, la joven se pregunta qué es ese golpe que ha oído en el otro extremo de la casa y cómo será el tal Ambrose, el hijastro de su hermana.

Hace mucho que Hester la ha dejado sola. Más de una hora, no le cabe duda, y se encuentra cansada, hambrienta y asustada. Además, es pasado el mediodía y, sea cual sea su destino, lo más seguro es que no tenga que preocuparse de ello hasta el día siguiente.

Olive sale del salón hacia un vestíbulo decorado con muchas menos pretensiones. Desde ahí ya percibe voces y, además, un carraspeo.

Los sirvientes que tenían en la casa de King’s Lynn poseían la misma habilidad que ella para pasar desapercibida, como si fueran una parte más del mobiliario. De no ser por el carraspeo, lo más seguro es que no hubiera advertido su presencia. Olive se acerca a la doncella, que está diligentemente junto a la puerta de lo que, imagina, es la biblioteca, ya que de allí vienen las voces.

—Vos sois la hermana de la señora, ¿verdad? —Nada más hablar, la sirvienta, que Olive cree recordar que se llama Ida, arruga una nariz castigada con una miríada de pecas. Quizá se haya dado cuenta de que no tendría que haberle dirigido la palabra ella primero, pero a Olive no le importa. Al contrario: asiente, distraída, porque está intentando escuchar las voces que le llegan desde el otro lado de la puerta—. Acabáis de desembarcar, ¿verdad? —continúa Ida envalentonada—. ¿Traéis noticias? ¿Cómo están las cosas en casa?

—¿Bien? —Tanto el tono como la única palabra le dan tiempo a pensar a qué se refiere la joven. ¿Qué tipo de noticias debe de esperar? No quiere preocuparla sobre las continuas revueltas en Irlanda ni aburrirla con los rumores maliciosos de que el rey Jorge está delicado de salud y delega demasiado en su primer ministro—. Todo está bien —afirma diplomática.

Olive, con el mayor disimulo que puede, teniendo en cuenta lo abultado de su falda y el frufrú que con cada paso levanta sobre la alfombra, se acerca a la puerta. Porque, si hay voces, es que algo se está diciendo. Y ella sabe tan poco de su hermana (a fin de cuentas, ni siquiera sabía que su marido había muerto) que, bueno, no puede evitar acercarse un poco más para confirmar que, efectivamente, las voces están diciendo algo.

—… tierras. —La madera debe de ser muy buena, porque deja traspasar muy poco de la conversación y Olive sólo logra entresacar alguna que otra palabra suelta pronunciadas por una voz profunda y masculina—. También la casa.

No cuenta con que Ida, la sirvienta, prefiera prestarle atención a otras cosas en lugar de a la respuesta de su hermana. Debe de ser una muy buena doncella, piensa con cierto fastidio, porque no tiene la menor inclinación a escuchar tras las puertas.

—Es sólo que, ya sabéis, señorita, las noticias son tan escasas y llegan con varios meses de retraso… Y ni siquiera puedo acercarme al mercado cuando desembarcan los convoyes para ver si alguien puede leernos algún periódico.

Si Olive hubiera estado atenta, se habría dado cuenta de que las voces en la biblioteca se han aquietado. No lo ha hecho, de modo que, cuando la puerta se abre de golpe, la toma completamente por sorpresa.

Otra cosa que la toma por sorpresa es el joven que sale como un torbellino y que, al verla, se detiene. Es alto, más alto incluso que ella misma, atlético y de porte elegante. Es sólo gracias a su imaginación y al retrato que ha memorizado minutos antes que reconoce a Ambrose Vandell, el hijo del difunto marido de Hester. Por algún motivo, a pesar de haber escuchado su voz profunda tras la puerta, Olive todavía lo imaginaba como un niño.

—Así que vos sois la hermana.

«La hermana», piensa Olive muy consciente de que tendrá que ir acostumbrándose al sobrenombre.

Antes de asentir con la cabeza, mira hacia el interior de la biblioteca. Allí está su hermana, de pie junto a un estante de madera noble. En un rincón de la estancia, además, descansa un clavicordio con incrustaciones de bronce sobre la madera blanca. Es el que tenían en casa, que cruzó el mar en el mismo barco en que lo hizo Hester.

Hester, como no puede ser de otro modo, le dirige una mirada severa, pero el mal ya está hecho: se ha marchado del salón cuando ella le advirtió que no lo hiciera, así que, ante la duda, Olive hace una genuflexión dirigida a Ambrose Vandell; la cortesía es lo último que debe perderse.

—Si me disculpáis… —murmura el joven mientras se abrocha con energía la casaca que lleva, negra con los puños rojos. Él también es miembro de la Inquisición, pues. El Santo Oficio es una organización moribunda en el viejo mundo donde apenas quedan herejías que combatir y prodigios que perseguir; pero en las colonias está en pleno apogeo—. Que tengáis una buena tarde, señorita. Y vos, señora Vandell —añade haciendo una floritura de mano hacia Hester—; seguiremos hablando en otra ocasión.

—Dadle recuerdos a vuestra querida esposa, Ambrose —se despide Hester.

Ambrose Vandell se aleja apresuradamente. Detrás de él corre la pobre Ida para abrirle la puerta.

Por la expresión de Hester, no tiene la mejor de las relaciones con el hijo de su marido. Parece, de hecho, exhausta. El negro de su ropa le oscurece todavía más el rostro.

—No tengo ni tiempo ni fuerzas para lidiar con tu situación, Olive —le dice, apretándose ligeramente el puente de la nariz con dos dedos, como si le doliera la cabeza. Le hace un gesto a Ida la doncella para que se acerque—. Prepárale una habitación. Mañana ya lo pensaré. Ahora tengo que ir a hablar con el padre Bartholomew; estaré de regreso a la hora de la cena.

—¿Vais a confesaros otra vez, milady? ¿No lo hicisteis ayer? —pregunta Ida. De nuevo, arruga la nariz. Parece que el hablar fuera de lugar le ocurre a menudo.

—Sí —responde Hester—. A más confesión, más limpia está el alma y la conciencia de uno.

Hester ha dicho que regresaría al cabo de poco, pero lo cierto es que no regresa a la hora de la cena. Tampoco lo hace después. Horas más tarde, desde la habitación que Ida le ha preparado con diligencia, Olive está atenta a cualquier ruido que provenga del exterior, aunque durante horas no oye más que el trajín propio de la plantación.

Ya es negra noche cuando la música llega a sus oídos. Notas extrañas tocadas en el clavicordio y que no pertenecen a ninguna partitura que Olive conozca. Hay algo en esa música que hace que el vello de la nuca se le erice, y no es sólo porque su hermana esté tocando furiosamente en plena noche.

Quizá sea porque la cama es más mullida que la del camarote o porque, por primera vez en dos meses, no siente que todo a su alrededor se tambalea. Quizá sea esa música, quién sabe, lo que hace que nada, absolutamente nada, pueda inquietarla esa noche. Como si el aterrador destino que la aguarda en Williamsburg o dondequiera que sea pueda esperar, por lo menos, hasta la mañana siguiente.

III

Hace un frío que muerde en el calabozo. Los pobres diablos aquí encarcelados se acurrucan en las esquinas de sus celdas envueltos en los harapos que les han proporcionado a modo de mantas. Huele a todas las cosas inmundas que pueden salir de un cuerpo humano, también a miseria y a un miedo que hace rechinar los dientes.

Los guardias, hombres toscos, embrutecidos por su trabajo, siempre se acercan con reticencia a la celda del fondo. Allí hay un solo recluso, el único que parece no sentir el frío. Cuando lo trajeron, le preguntaron por su nombre: Hernán de Urrea.

Pasa las horas con la espalda apoyada contra la pared de mampostería, arañada, llena de marcas de los prisioneros que pasaron por este sitio antes que él, y sus ojos de color azul helado fijos en el techo.

Hernán de Urrea recuerda.

El recuerdo comienza siempre con un fuerte olor a perfume. El salón, aunque la primera vez que atravesó sus puertas se le había antojado grande, quedaba empequeñecido por docenas de invitados que se movían de un lado al otro, admirando la chimenea y la pared llena de trofeos de caza del fiscal Vandell, que le confirmaba como el hombre idóneo para liderar el tribunal de la santa Inquisición en la colonia de Edenton.

Hernán de Urrea cierra los ojos. Sonríe para sí. Pobre fiscal Vandell… Era un buen hombre.

—¿Estáis disfrutando de la velada, muchacho? —le preguntó el fiscal, henchido de orgullo. Lucía sus mejores galas: una casaca de color bermellón, chaleco y camisa blanca, unas calzas con filigrana de plata y zapatos acabados de lustrar. Sin dejar que respondiera, el hombre le dio una palmada demoledora en el hombro.

Le viene a la cabeza la palabra «jovial». Sí, jovial, razona Hernán en la celda. El fiscal Vandell era un caballero de lo más jovial y un gran anfitrión.

—Os agradezco vuestra invitación, señoría —respondió él tras la palmada en la espalda, sintiéndose a la vez orgulloso por contarse entre los invitados (él: un mestizo, un extranjero que había llegado a Edenton apenas unos meses atrás) y, a la par, avergonzado por su acento, por mucho que la casaca de color añil y el chaleco bordado con hilo de oro que llevaba, restos de una antigua vida que ya no habría de existir, fueran tan lujosos. El fiscal Vandell le dio otro golpe en el hombro y se rio echando la cabeza hacia atrás.

—No vuelvas a repetirlo, muchacho. Es un placer. —Acto seguido, le rodeó los hombros con un brazo—. No pienses en agradecer tanto y disfruta. ¡Come! ¡Bebe! ¡Mira a tu alrededor! Y quizá veas algo que te guste. Olvídate unas horas de las últimas tristezas que nos han caído en Edenton. ¿No es corta la vida? ¿Acaso no tenemos que sacar lo mejor de ella? ¿Te has fijado en la cantidad de señoritas encantadoras que hay aquí? Porque, desde luego, ¡ellas se han fijado en ti!

Vandell lo soltó con una carcajada mientras que Hernán, un Hernán más inocente, más joven de lo que es ahora, aunque tan sólo hayan pasado unos meses, luchaba por no ruborizarse.

Se había fijado en las señoritas de la sala, sí. Todas con sus mejores vestidos y zapatos, puesto que en la colonia no había muchas ocasiones para darles uso.

Sentado en un rincón de su celda, Hernán de Urrea pega las rodillas al pecho y cierra los ojos. El recuerdo continúa como si se tratara de una de esas comedias que veía de niño, en Tenochtitlan.

El fiscal Vandell, al fin, se apartó de él para seguir conversando con el resto de invitados. Se mostraba tan radiante que uno diría que se estaba codeando con reyes y príncipes, en vez de con sus humildes vecinos. Hernán caminó hacia un extremo del salón. Saludó con la cabeza a dos de sus compañeros entre los familiares de la Inquisición: Potter, rechoncho y bajo, y Childe, con marcas de viruela en sus facciones angulosas. Estos le devolvieron el gesto. Buenos hombres también, aunque los notaba intranquilos, ya fuera porque no se sentían a gusto en el baile, porque el entretenimiento de esa noche habría dejado la colonia desprotegida ante un ataque o porque, al contrario de lo que pedía el fiscal, ellos tampoco eran capaces de olvidar las últimas muertes.

Hernán percibió la música entonces. Al recordarla ahora, los labios se le contraen en una mueca.

Era una melodía que no provenía de la sala. No. Un violinista que se ganaba la vida de carretero, uno de los mozos de una granja cercana que tocaba una flauta destartalada junto a unos pocos más, eran lo máximo que Vandell había podido reclutar para transformarlos en aquella orquestra que tocaba música de baile con más maña que verdadero talento. No, la música que escuchó Hernán (siempre le habían dicho que tenía un oído muy fino) provenía de otro lugar de la casa.

Pasó entre conocidos y desconocidos, viendo caras sonrientes a su alrededor mientras se preguntaba cómo podían hacerlo, teniendo en cuenta todo lo que él había visto no hacía tanto tiempo allí mismo, en Edenton. Ahora que vuelve a recordarlo, porque lo hace a menudo, regresar a esa noche, quizá debió estar atento, percatarse de la ausencia de Ambrose Vandell en el baile que su propio padre había organizado. Tendría que haber sospechado lo que vendría después, pero aquella noche sólo tenía pensamientos para ella.

Él, que siempre había tenido una voluntad férrea (¿acaso no había prosperado a pesar de sus orígenes?, ¿acaso no había cruzado medio continente sin más que unas monedas, una espada robada, una carta de recomendación y su tozudez?), tuvo que doblegarse al mandato de esa música que lo llamaba.

Se dirigió hacia el fondo del salón. La música provenía de la biblioteca. Era una canción pausada, música para ser escuchada o cantada, no para bailar. Una melodía que, si tuviera que describirla ahora, tenía el color de la naturaleza que los envolvía, como el rumor del agua cayendo por una catarata o el viento ululando entre las ramas de los árboles, denso y profundo, casi gutural, aunque proviniera de un clavicordio. Hernán de Urrea entró con cuidado en la habitación mientras ella seguía tocando con delicadeza. No apartó las manos de las teclas del instrumento hasta que él estuvo a su lado.

Se hizo un silencio extraño después de tanta música.

—No estáis en la fiesta —dijo él. Sentía la boca y la garganta secas.

—Vos tampoco —respondió Hester mientras volvía a tocar.

No quiere recordar las palabras que intercambiaron, lo que se dijeron, lo que sucedió. Tampoco podría hacerlo, lo único que recuerda es la imperiosa necesidad que tenía de bailar con ella, de volver a sentir, aunque fuera mientras durase una tonada, aquel cuerpo menudo cerca de él, por muy prohibido que ambos lo tuvieran. Ni siquiera tuvo el valor de pedírselo.

No bailaron aquella noche. Tras lo sucedido, como si realmente no lo hubiera hecho, Hester apoyó una mano en su brazo, recogió con la otra la falda de su vestido del color del musgo y salieron de la biblioteca el uno junto al otro. A cada paso, Hernán tenía que respirar cuidadosamente para controlar los cosquilleos que el simple roce con ella le producía por el cuerpo.

De vuelta a la puerta del salón, justo antes de entrar, él bajó la cabeza. Ella acercó una mano para arreglarle un mechón de ese cabello largo y oscuro que llevaba recogido con una cola en la nuca.

Hernán de Urrea había cruzado medio continente. A sus veinte años había luchado contra monstruos y contra hombres, pero jamás se había sentido tan indefenso como en ese instante.

Hernán cierra los ojos. Ya no quiere recordar más. Ese fue un momento feliz, sí, aunque también fue aquella noche cuando sentenció su alma. Si tuviera energías, se rebatiría, golpearía las paredes del calabozo hasta que las piedras se agrietaran, pero está agotado y hambriento. Tan hambriento…

IV

Señora Vandell». «Señora Vandell». «Buenos días, señora Vandell».

En el mercado, todo el mundo parece conocer a Hester. Todos parecen querer saludarla: desde los labriegos más humildes a un grupo de oficiales de la Compañía comercial de Londres. Algunos incluso se detienen delante de ella para obligarla a parar. Otros le dan sus condolencias por la muerte de su marido.

Olive no se atrevió a preguntar por él el día que llegó ni tampoco los siguientes, en los que Hester apenas le hablaba o, cuando lo hacía, era acompañando sus palabras de gestos huraños. En realidad, la mayor parte del tiempo que Hester pasaba en casa lo hacía en la biblioteca, dedicada a su música.

Han transcurrido semanas desde que desembarcara en Edenton y buscara refugio en casa de Hester, durante la cual no se ha vuelto a mencionar el tema de su matrimonio ni tampoco qué causó la desgracia que dejó viuda a su hermana. Hoy, sin embargo, un hombre de grandes bigotes y ropa de trabajo se detiene frente a Hester como han hecho tantos otros y resuelve por fin el misterio:

—Milady Vandell, estáis en nuestros corazones y en nuestras plegarias. Qué desgracia, la muerte de vuestro excelentísimo marido.

—Os lo agradezco…

El hombre interpreta la pausa de Hester como una invitación a presentarse, lo cual hace con una gran reverencia.

—Jebediah Lipwig, barbero y fabricante de pelucas. Qué terrible accidente.

—Sí, un terrible accidente sin duda —repite Hester. Olive cree notar algo extraño en las palabras o en el tono con que su hermana las ha pronunciado, pero ese pensamiento se va tan rápido como ha llegado.

—Jamás había visto una tormenta como aquella —insiste el hombre, a pesar de que Hester y, por extensión, Olive e Ida la sirvienta hacen amago de seguir caminando—. Quién sabe por qué vuestro buen marido se aventuró a salir en aquellas condiciones…

«Un accidente, entonces», piensa Olive mientras Hester y el hombre siguen intercambiando frases de cortesía.

—Tal vez la aflicción del señor Lipwig se deba más a que ya nadie en la ciudad le comprará pelucas que al hecho en sí de que el señor haya muerto… —susurra entonces Ida. Olive a duras penas logra mantener la compostura. Se muerde los labios con fuerza mientras le dedica una mirada de advertencia. Con el paso de los días, la muchacha ha demostrado ser amable, dicharachera y quizás un poco más locuaz de lo que se espera en una sirvienta, pero, a decir verdad, Olive lo agradece. Ha descubierto en gran medida cómo es la vida en Edenton a través de sus ojos y, además, ha tenido alguien con quien hablar.

Aun con todos los esfuerzos de Olive por no reírse, Hester le lanza una mirada de advertencia.

—Os agradezco vuestras condolencias, señor Lipwig —resuelve tajante—. Gracias de nuevo.

Dejan atrás al señor Lipwig mientras este todavía se encuentra inclinado en una gran reverencia. Las tres, en perfecta sincronía, se mueven por la lengua de tierra que es la calle principal de Edenton mientras Hester habla con comerciantes y granjeros para que envíen tal o cual producto a la plantación Vandell.

—Es curioso. Allí en casa jamás habíamos ido al mercado, ¿verdad? —pregunta Olive en un intento de congraciarse con su hermana. Es una de las innumerables veces que ha intentado iniciar una conversación con ella—. Siempre lo hacía alguno de los sirvientes, me imagino…

—Ya no estás en casa, Olive —responde Hester con sequedad, y se acerca a un granjero que tiene expuestas sus hortalizas a un lado de la calle.

Olive hunde la cabeza entre los hombros y se acerca al puesto de un fabricante de ollas solamente por no estar junto a su hermana. De pequeñas, mientras ambas crecían, eran tan cercanas…

Al instante, Ida se le aproxima también:

—No os amohinéis, señorita. Seguro que se le pasará tarde o temprano, por san Job que sólo necesitáis tener un poco de paciencia… Vuestra hermana ha sufrido una enorme pérdida. Estoy segura, y perdonad mi indiscreción —dice sin parar ni un momento de hablar—, de que una de las causas por las que la señora Vandell está tan cortante es porque ella ha perdido un marido, mientras que vos renunciáis al vuestro.

—Yo no he renunciado, yo nunca lo he ped…

—¿Es porque tenéis a un beau…? ¿Es así como se dice ahora? ¿Un pretendiente esperándoos en Inglaterra?

Olive se ve atacada por un enrojecimiento generalizado en la zona de los pómulos. ¿Quién, se pregunta, quién podría quererla a ella? A pesar de todo, no es capaz de señalar el error de Ida, de modo que la doncella sigue hablando:

—Yo tengo a mi prometido allí, en Irlanda. Padraic es aprendiz de zapatero. Y cuando acabe aquí mis años de servicio y comience a ganar algún dinero, él vendrá y nos casaremos.

Mientras le explica sus planes de futuro, la muchacha está radiante, aunque Olive no puede evitar sentirse un tanto triste. Ida, como muchos de los habitantes de menor categoría social de la colonia, es una trabajadora no abonada. Otros han pagado por ella su pasaje hasta América y recibe manutención y hospedaje a cambio de trabajar sin recibir ni un mísero salario, sin posibilidad de marcharse o de quejarse si sus patrones no la tratan bien. Hay una palabra para describir exactamente esa situación que Olive no piensa en voz alta, pero que no le gusta en absoluto. Al fin y al cabo, como ha dicho Hester, no está en casa.

—Espero que puedas conseguirlo pronto, Ida —declara. Con ello, logra que la muchacha esboce una mueca de felicidad, aunque esta dure muy poco porque, mientras hablaban, alguien se ha acercado a Hester: un anciano de barba cana y coronilla pelada. Se trata de un clérigo, un jesuita a juzgar por su hábito negro.

—El padre Bartholomew. —Ida responde a una pregunta que Olive todavía no ha hecho—. El confesor de vuestra hermana.

No puede escuchar lo que dicen porque hablan en voz muy baja y, por cómo mueven los labios, lo hacen a toda velocidad. Olive no puede evitar sentir cierta envidia. En un pasado que ahora se le antoja remoto, era ella la confesora de su hermana, su más fiel compañera. Desde que desembarcó en Edenton, ha sido raro el día en que su hermana no ha ido a reunirse con ese hombre de aspecto docto que, cuando habla, se pone nerviosamente un par de anteojos redondos sobre la nariz.

En ese momento, el jesuita levanta la mirada hacia ella.

—¿Esa es la hermana? —Es una pregunta que, para creciente irritación de Olive, ha tenido que escuchar numerosas veces ya, una pregunta hecha siempre delante de ella, nunca dirigida a ella. El hombre entonces se le acerca. Sus facciones son redondeadas; su sonrisa, afable. Como único adorno personal lleva una cadena de la que cuelga un medallón con la cruz de la Inquisición, de modo que él también debe de ser, a la fuerza, miembro del Santo Oficio—. Señorita, me temo que tengo que robaros a vuestra querida Hester unos momentos. Es un asunto de vital importancia.

Olive Woodcombe duda sobre qué responderle, puesto que sabe que el sacerdote no le está pidiendo permiso. Al fin, asiente como si le concediera la mayor de las gracias.

—Regresad a casa en el carruaje. Estoy segura de que, cuando acabemos, el padre Bartholomew verá el modo de que regrese yo también sana y salva —advierte Hester, y Olive frunce el ceño de nuevo porque su hermana no se dirige a ella, sino a Ida.

Hester, hombro con hombro con el padre Bartholomew, se aleja calle arriba entre comerciantes y compradores que los miran pasar. También lo hace una figura acurrucada en el espacio entre dos casas. Olive tiene que ahogar una exclamación de sorpresa al reconocer al anciano que, a su llegada, se ofreció a venderle prodigios verdaderos. Cuando Hester y el jesuita pasan por su lado, el hombre se yergue y avanza hacia ellos como si quisiera hablarles, pero la pareja pasa de largo apresuradamente y pronto se pierde entre la gente.

Ida espera unos segundos de cortesía antes de tocarle el hombro con sutileza.

—Milady, señorita, tenemos que regresar. Ya habéis oído a la señora.

Olive Woodcombe siempre ha sido una muchacha de lo más pacífica y servicial. Una gran virtud porque, como dicen las escrituras, los mansos heredarán la Tierra. Pasó la infancia rodeada de grandes personalidades: la de su padre y la de su hermana Hester, de modo que aprendió a comportarse sin estridencias, bajando la cabeza y los hombros y tratando de ocupar mucho menos espacio del que le correspondía por su envergadura.

Olive da un paso hacia la dirección que le señala Ida dispuesta a seguirla; pero después se detiene, se recuerda que ya no está en King’s Lynn y que sus últimas decisiones han sido de todo menos mansas.

—No creo que mi hermana se enfade si paseamos un poco más por el mercado antes de regresar —dice, y levanta el mentón.

Es posible que esa reacción se deba, precisamente, a que Olive esperaba encontrar en América a la misma hermana que la dejó en Inglaterra, su más fiel amiga, su aliada y confesora, y ha encontrado a una extraña. A su hermana la habría obedecido, como hizo siempre.

—Pero, señorita… —replica Ida. La doncella agita la cabeza con fuerza, de tal modo que unos pocos bucles pelirrojos se le escapan por debajo de la cofia de algodón.

A pesar de sus protestas, Olive ya ha tomado una decisión.

—Apenas serán unos minutos, ni siquiera lo sabrá.

Sí, se siente mortificada por la expresión de duda de Ida, aunque este sentimiento queda rápidamente eclipsado por el enfado que siente hacia Hester. Olive, por la mañana, se tomó la invitación para ir al mercado como un gesto de afecto, pero se ha convertido en un desplante más. Así pues, la joven frunce el ceño, se sujeta las faldas y comienza a caminar en dirección opuesta a la que se ha marchado su hermana. Hace especial esfuerzo para detenerse frente a cada granjero, frente a cada artesano que ha expuesto su mercancía en la calle, con una Ida cada vez más nerviosa a la zaga.

El paseo tiene la virtud de lograr que Olive se tranquilice. Pronto es la curiosidad la que la empuja a moverse por ese mercado que es tan pobre en comparación con los de la metrópolis, pero que parece albergar a los vendedores más orgullosos de todo el Imperio Británico.

En realidad, piensa Olive frente a una montaña casi tan alta como ella de mazorcas de maíz, pueden estar orgullosos. Más allá de las casas torcidas que flanquean la calle, asoma una torre de madera. Edenton, como la mayoría de asentamientos en las colonias, está rodeada de una empalizada defensiva para prevenir cualquier ataque. Sí, se reafirma la muchacha. Quizás en unos años, si ella también logra prosperar aquí, tenga la misma expresión.

—Señorita, por favor… —La voz de Ida suena grave, sin rastro del buen humor o incluso del descaro al que Olive se ha acostumbrado, de modo que esta se gira, preocupada. Ida está pálida mientras musita—: No vayamos más allá, señorita. No me hagáis acercarme al péist, a la bestia…

Allí está. La mano temblorosa de Ida señala al mismo dragón enjaulado que viera Olive el día que desembarcó en la ciudad. Todavía no lo han enviado al viejo mundo y, de hecho, para qué van a hacerlo si, en cualquier caso, no hay criatura que haya sobrevivido a la travesía.

Incluso acurrucado, como en letargo, hay algo en el monstruo que hace que nadie pase demasiado cerca de la jaula. Olive no logra entender qué es. A ella el dragón —péist, como lo ha llamado Ida— le parece aterrador, sí, pero también majestuoso.

Está segura de que la doncella está diciéndole alguna cosa, pero ella ya se acerca con determinación. Llega a poca distancia de la jaula, podría tocarla extendiendo un brazo. El dragón apenas se mueve, a excepción de las costillas, que suben y bajan al ritmo de su respiración agitada. El tipo de estertores que haría alguien enfermo. Las plumas del cuello y del dorso están rotas y descoloridas; las astas sobre la poderosa cabeza del animal, peladas por los golpes contra los barrotes.

Había seres así en el viejo mundo. Las historias sobre ellos perviven en la memoria, en el terror de gente como Ida. Olive sabe, porque se lo contó el orgulloso doctor Lodges, el mismo que tenía un ejemplar de dragón disecado en su gabinete de maravillas, que el último dragón vivo de las islas británicas fue cazado, decapitado y quemado por la Inquisición en un remoto pueblo de Gales en 1485. Había transcurrido casi un siglo y medio desde que todo tipo de prodigios y milagros fueran prohibidos por el papa Clemente VI en su bula Quamvis Perfidiam. Un siglo y medio desde que la plaga y todos sus monstruosos heraldos asolaran Europa.

Ahora los metían en jaulas para llevarlos de vuelta. Y no se trata sólo del dragón. Cuando Olive mira a su alrededor, ve jaulas que la última vez no estaban allí. En una de ellas hay un pájaro gigantesco, un polluelo que no para de piar a pesar de ser del tamaño de una oca. Bajo un manto de plumón blanco ya le asoma una capa de plumas de todos los colores: rojos y amarillos. También de color azul brillante en la cabeza. Algunas de las jaulas están cubiertas con toscas mantas de lana, quizá porque las criaturas que hay dentro aborrecen el sol, quizá para que su aspecto monstruoso no asuste todavía más a los viandantes.

Con todo, Olive no tiene ojos más que para el dragón que, por un instante, levanta su reptiliana cabeza. Al respirar, su gola se hincha como lo haría la de un lagarto, el plumaje del cuello se le expande revelando su antiguo esplendor.

De nuevo el animal deja escapar no un rugido, sino un cloqueo como de pájaro. Mueve la cabeza hacia un lado. Olive, aún sin saber por qué, imita su movimiento. Vuelve a sentirse como el día que llegó. Ve acercarse, con paso renqueante, al vendedor de prodigios. Allí también está la muchacha india, la misma que vio la última vez y, en esta ocasión, Olive no tiene ninguna duda de que también la está mirando. Abre la boca.

Entonces el dragón salta contra la puerta de la jaula y Olive chilla al ver que está abierta.

V

Uno de los presos del calabozo tose, los guardias se temen que vaya a tener un mal feo, de manera que no se acercan. Otro solloza. El frío, a medida que el otoño va dando paso al invierno, se acrecienta y la comida escasea.

En su celda, solo, Hernán de Urrea recuerda.

Recuerda qué pobre le pareció Edenton el día que llegó. Pobre y sucio en comparación con Tenochtitlan, la gran capital del virreinato de Nueva España, una nueva Atlántida situada en una isla dentro de un lago, una ciudad de calles pavimentadas y canales, de iglesias, capillas, conventos y palacios en cada esquina.

Allí es donde creció. Esos recuerdos también le asaltan de vez en cuando, como bandidos ocultos en un callejón oscuro. En ocasiones son recuerdos felices, como aquella vez que corría (y corría y corría, entre carruajes elegantes, entre campesinos y un rebaño de monjas que salían del convento de Regina Caeli). Escapaba de un castigo o quizá lo habían mandado a hacer un recado. Iba corriendo, sí, pero se detuvo de improviso, sus pies descalzos patinaron sobre el suelo empedrado antes de poder parar. Ese día pasó frente a él la comitiva de Moctezuma VI, rey de los mexicas. Venían en una visita diplomática. Algo había escuchado en la casa, entre los sirvientes.

Precedido por una columna de soldados españoles que le abrían el paso estaba el tlatoani