6,99 €

Mehr erfahren.

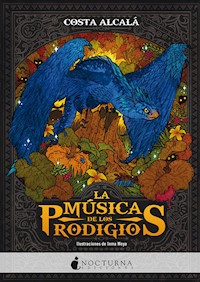

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La magia existe. Aunque nadie la llama así: la llaman prodigios. Para que suceda un prodigio alguien tiene que pedirlo y esperar a que los dioses, sean cuales sean, respondan. Desde que la Inquisición los prohibió en Europa, pasaron a convertirse en meras leyendas. Pero unos pocos harán lo posible para que los prodigios regresen... A comienzos del siglo XVIII, el noble Brandon Charlemont llega a Roma buscando la fama y toda la fortuna que pueda amasar, mientras que Ida O'Leary sólo anhela una vida tranquila y, si no es mucho pedir, encontrar a su prometido. Sin embargo, algo terrible acecha bajo la ciudad eterna, algo que puede cambiar sus planes y también todo lo que conocen. «La magia en manos de Costa Alcalá se convierte en algo real, nuevo y extraordinario». Javier Ruescas

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 740

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

© Fernando Alcalá, 2021

© Geòrgia Costa, 2021

Autores representados por IMC Agencia Literaria

© de las ilustraciones: Alejandra Hg, 2021

© de los detalles: HiSunnySky / Shutterstock.com, Tickstylestock / Shutterstock.com

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: mayo de 2022

ISBN: 978-84-18440-49-6

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

A todos los que, en algún momento,

han viajado con nosotros a lugares maravillosos.

Por todos los viajes que nos quedan por hacer

y por todos los lugares que nos quedan por descubrir.

Roma es la ciudad de los ecos,

la ciudad de las ilusiones

y la ciudad del deseo.

GIOTTO DI BONDONE

EL CANTO DE LAS RUINAS

Prólogo

Roma, siglo XVII

Una vez el mundo fue un lugar lleno de maravillas: criaturas extraordinarias poblaban los bosques y surcaban los mares, y cuando la humanidad cantaba para solicitar ayuda a sus dioses, estos respondían.

Entonces, en el mal año de 1348, fuimos demasiado ambiciosos. Por toda Europa, miles de voces se alzaron hacia el cielo para pedir un prodigio que los salvara, pero lo que los dioses mandaron fue la plaga: la peste negra, que recorrió ciudades y campos como un viento de muerte.

La iglesia prohibió los prodigios. Ya no hubo más música maravillosa, y los monstruos fueron exterminados.

Pero el pueblo nunca los olvidó.

Por esa razón, cuando en aquel otoño de 1629 una nueva plaga llegó a Italia, las gentes de Roma decidieron pedir ayuda, como habían hecho siempre. Decidieron utilizar el Último Prodigio.

Nosotros también estábamos allí aquel día, mientras la procesión se acercaba. A pesar de las órdenes del mismísimo papa, no había rastro de la Inquisición. El griterío era ensordecedor, aunque no lo suficiente como para ahogar la música de cornetas y sacabuches y el retumbar de los timbales.

La cabezade la procesión se acercaba ya al puente Elio entre los gritos medio de júbilo, medio de espanto de los que se apiñaban a ambos lados. Aquellos apostados a la sombra del Castel Sant’Angelo, entre los que se encontraba un servidor, nos inclinamos hacia adelante, sin alcanzar a ver todavía lo que podría traernos la salvación.

Daba la impresión de que el puente fuera a derrumbarse en cualquier momento. Eran tantas las personas acumuladas allí que algunas tenían que encaramarse a las barandas de mármol y a las esculturas de ángeles y apóstoles que lo flanqueaban para dejar paso a la comitiva: campesinos y artesanos que enarbolaban las banderas de sus gremios y de sus santos patrones, un rebaño de niños mugrientos y una cohorte de mendigos a quienes les seguían bandas de músicos con sus melodías estridentes.

Entre todos ellos, sobre un carro destartalado, un hombre mostraba un cáliz que brillaba al sol.

Aun estando tan lejos, la gente que me rodeaba y yo mismo intentábamos avanzar pese a los centenares de cuerpos que nos separaban de la reliquia. ¿Quién no querría ver aquello?

Era el Último Prodigio de Roma. Nadie conocía el origen de ese objeto maravilloso. Algunos decían que había caído del cielo, como un regalo. Otros, que se encontró en el subsuelo de la ciudad, como tantos otros tesoros. Lo que sí se sabía era que, cada vez que la enfermedad había asolado la ciudad, el Último Prodigio había salido en procesión, a pesar de prohibiciones y de castigos. Muchos creían que era un objeto de poder y que podía sanar a los enfermos.

Muchos creían que con sólo verlo, con sólo dejar que la sombra de esa copa les tocara la piel o la de los niños que levantaban el volandas por encima de nuestras cabezas, estarían salvados.

La procesión giraba hacia el sur. Allí estaba la nueva basílica de San Pedro, con su cúpula imposible, pero la gente no la miraba. Centenares de cabezas se posaron sobre el Castel Sant’Angelo porque, según la leyenda, fue allí, en lo alto de la fortaleza de ladrillo rojo, donde se posó el arcángel San Miguel para anunciar el fin de la epidemia en tiempos del emperador Justiniano. Para nuestra desgracia, el únicoángel que había ese día en lo alto de la fortaleza era la estatua de bronce que conmemora el milagro.

Aun así, algo ocurrió.

Una nota cristalina, en perfecta afinación, logró superar al griterío y a las bandas de minístreles que acompañaban la procesión. Algunos intentaron buscar el origen de ese sonido y otros sólo chillaron con más fuerza, en éxtasis.

Yo juraría ante todo lo que es sagrado que ese sonido agudo como una espada provenía del cáliz.

Entonces, una bandada de palomas blancas cruzó volando por encima de nuestras cabezas como una señal de los cielos y se perdió más allá de San Giovanni dei Fiorentini.

Me di cuenta, demasiado tarde, de que lo que realmente las asustó fue el detonar de la pólvora.

Por un instante se interrumpieron la música, los cantos, laudes y avemarías.

Sólo se mantuvieron dos sonidos flotando en el aire enrarecido: esa nota que sentía como si se me clavara en los huesos del cuello y, también, una nueva ronda de detonaciones.

Los cuchicheos aterrados de la multitud llegaron a mis oídos incluso antes de ver las casacas negras que se acercaban desde el sur. Estaban cumpliendo su amenaza: la Inquisición, por orden del papa, venía a detener la procesión y a llevarse el Último Prodigio para destruirlo.

Había demasiada gente. Los que podían escapaban por las callejuelas cercanas. Otros, todavía sobre el puente, retrocedían. Decenas de personas, empujadas por el resto de la gente o, quizá, por el terror ante los mosquetes de los soldados de la Inquisición, cayeron al río.

—No podemos esperar más —murmuré, más para mí que para los hermanos que me acompañaban.

Hacía casi dos siglos que los prodigios habían sido prohibidos en el mundo. Dos siglos en los que la magia y las maravillas se habían convertido en meras leyendas. Miré a mis compañeros, un gesto rápido, mientras nos cubríamos el rostro con las máscaras, símbolo de nuestra hermandad y de la promesa que habíamos hecho todos los que a ella pertenecíamos: preservar los prodigios hasta que el mundo fuera un lugar más propicio.

Hubo más disparos entonces. Un escuadrón de caballería se acercaba desde la plaza de San Pedro, pero nosotros avanzamos sin miedo. Debíamos conseguir el Último Prodigio, salvarlo de las garras de la Iglesia y de la Inquisición.

Pero fracasamos. Y el Último Prodigio, para nuestra vergüenza, se perdió para siempre.

I

Roma, febrero de 1726

Dicen que lo primero que se aprende de un idioma son las palabras malsonantes. Debe de ser cierto porque, mientras se abrocha a toda prisa los botones de las calzas, el caballero Brandon Charlemont entiende a la perfección lo que sale de la boca de la señorita, que se levanta apresuradamente de la cama.

—Maldición…

Uno de los botones se le está resistiendo y él sopesa, a la velocidad del rayo, si puede perder unos valiosos segundos en abrocharse bien la ropa. Cuando decide que no, animado por el fuerte golpe que acaba de recibir la puerta, el caballero Charlemont agarra el pantalón para que no se le caiga. En una verdadera proeza de organización también sujeta, con la misma mano, el sombrero y la camisa.

—Los zapatos —le recuerda la joven con voz de terciopelo.

—Los zapatos. Es cierto. Qué cabeza la mía, si los necesito para caminar. —Se da la vuelta rápidamente. Al hacerlo, una nube de perfume de rosas le envuelve antes de encontrarse con una sonriente signorina Gentilleschi, todavía despeinada y con un bonito color rosado en las mejillas, que le tiende un par de zapatos de hebilla dorada.

La signora Gentilleschi, su madre, al otro lado de la puerta, golpea la madera de nuevo, insistente.

El caballero Brandon Charlemont decide, ahora sí, que se le está acabando el tiempo, pero que de todos modos puede acercarse a la chica y besarla con la adoración que merece, justo en la comisura de los labios. Finalmente, Charlemont, visto que ya no le quedan manos libres, sujeta los zapatos con los dientes.

Apenas si siente vértigo cuando pasa primero una pierna por el marco de la ventana, luego la otra, y se apoya en el antepecho que hay por el lado exterior. Al instante, una música animada le llega a los oídos. Música de baile, un baile al que con mucho gusto se habría quedado si no fuera porque conoció a la signorina Gentilleschi y ambos decidieron que la intimidad del dormitorio les atraía mucho más.

—Debes irte ya —insiste ella.

Él se arriesga a girar la cabeza hacia atrás para sonreír a la muchacha, que está arreglando las sábanas de la cama que preside la alcoba para darles un aire más inocente del que tenían antes. Da unos pasos tentativos hacia un lado para alejarse del centro de la ventana. Luego, escucha a un ángel:

—¡Pssst! ¡Amo Charlemont! ¡Aquí, señor! —Justo debajo de la ventana se levantan unos arbustos en flor y, entre los arbustos, asoma la cabeza de Domenico. Al caballero Brandon Charlemont le gusta pensar en él como su fiel sirviente, su compañero de fatigas, aunque lo cierto es que no hará más de cuatro semanas que lo tomó a su servicio. Aun así, Domenico ha demostrado ser un muchacho de lo más competente porque se apresura a señalarle una frondosa enredadera que ocupa todo un lateral de la villa Gentilleschi—. ¡El tronco parece lo bastante grueso, signore!

Y, aunque no lo fuera, tendrá que bastar, porque la alternativa sería saltar y rezar para no partirse la crisma en el proceso.

En cuanto se asegura de que Domenico está atento, Brandon Charlemont abre la boca para dejar caer, por fin, los zapatos que estaba sujetando con los dientes. Están a punto de caérsele a Domenico en la cabeza, pero el muchacho no se amedrenta y se apresura a recogerlos.

Es un joven con iniciativa. Por eso Charlemont aceptó tomarlo bajo su protección. Y porque es de los pocos romanos que conoce que habla inglés. Por esa importantísima razón también.

Después suelta su sombrero, que planea elegantemente hasta quedar colgado de una de las ramas de los arbustos a los pies de la villa. Su camisa prosigue el mismo camino, aunque sin tanta gracia.

Hace ya unos minutos que no oye golpes en la puerta de la alcoba, pero no sabe si eso es algo bueno o no, de modo que el caballero Charlemont pasa de la ventana a agarrarse a una estatua que hay al lado.

Para alivio del joven, la única prenda de ropa que lleva puesta se mantiene dignamente alrededor de su cintura.

Desde lejos, en la fiesta que ha organizado la signora Gentilleschi, la orquesta ataca una gavota de lo más enérgica. Una música ideal para acompañar el momento en que Brandon Charlemont, con un salto casi de bailarín, se precipita de la estatua a la enredadera.

En ese momento, una repentina corriente de aire en la zona de las posaderas indica que el salto ha sido demasiado para sus calzas, que comienzan a deslizarse hacia abajo.

—Signore! ¡Se os ve, no sé si me entendéis, el cráter del Vesubio! —le avisa Domenico, servicial.

—Sí, sí, gracias, Domenico. Tienes mi ropa a buen recaudo, ¿verdad? —masculla él mientras lucha por tirar de sus calzas hacia arriba.

Por desgracia, advierte un nuevo golpe seco que proviene de la habitación en la que estaba con la signorina. Es un sonido como de puerta abriéndose de golpe, el sonido que suele preceder al de una madre muy preocupada (en otra ocasión muy parecida, un par de semanas atrás, fue un marido muy enfadado y, además, con un mosquete cargado en las manos). El caballero Charlemont cierra los ojos, se agarra fuerte de la enredadera y piensa que sea lo que Dios quiera.

II

Villa Gentilleschi, un poco más tarde

Ha estado cerca de descubrirlos, pero, por suerte, cuando su madre ha entrado en la habitación, Charlemont ya había escapado por la ventana.

—Allegra, hija, trata de hacer un poco de honor a tu nombre y sonríe.

—Claro, madre. Os ruego que me disculpéis.

A veces se le olvida, y ella, para no tener que escuchar las quejas de su madre, obedece. No lo hace con mala intención. En el fondo, no, piensa mientras bajan la escalinata que lleva a la planta principal. A fin de cuentas, esta es su fiesta, una de tantas que su madre ha organizado haciéndose valer más de sus contactos que de su dinero.

—Espero que te encuentres mejor. No deberías haber desaparecido así, algún barone podría haberte sacado a bailar.

—Es cierto, madre, pero me encontraba algo mareada.

A Allegra se le da bien mentir. Especialmente a su madre. Aunque, en realidad, no sabe si es porque se le da bien o porque su madre tiene tal confianza en ella que sería capaz de creer cada palabra que dijera. O quizá no, porque si le contase la verdad, que se ha escapado a su alcoba con ese joven que ha aparecido de la nada en medio del salón y le ha sonreído con una reverencia que, la verdad, poco tiene que ver con las que hace el resto de nobles que conoce, está casi convencida de que su madre pensaría que miente.

Pero es que Allegra está cansada de tanta impostura.

De vez en cuando, simplemente necesita algo que la distraiga de todo en lo que se ha convertido su vida. Incluso aunque ello implique tener que mentirle a su madre. Doblemente, además, porque lo que es su vida, lo que ella ha decidido que sea, poco tiene que ver con lo que su madre cree que es.

—Querido príncipe Borghese —dice su madre mientras la arrastra del brazo hacia uno de los grandes señores de Roma, que le dobla en edad y viste como un pavo real—. ¿Conoce ya a mi hija Allegra? ¿No le parece encantadora? ¿No es preciosa, mi Allegra?

Allegra, por supuesto, sonríe, aunque no puede evitar que la vista se le vaya al resto del salón mientras busca a Charlemont y se pregunta si no se habrá roto una pierna al lanzarse desde su ventana.

—Encantada de verle, signore —responde ella, y hace una reverencia que, por supuesto, deja a la vista sus clavículas y permite entrever la forma que, muy apropiadamente, el vestido que lleva le proporciona a su canalillo.

Allegra sabe ser encantadora, no le cuesta ningún trabajo, aunque piense que su encanto forme parte de esa farsa de la que se siente presa. Por no hablar de la obsesión que tiene su madre por casarla. Por suerte, todavía no ha tenido éxito.

Mientras su madre, siempre encantadora, acapara la atención del príncipe, Allegra se aleja disimuladamente y vuelve a pasear la vista por el salón, en busca de Charlemont.

Lo encuentra al otro lado de la sala y, para su alivio, vestido. Entonces, por cómo lo miran los sirvientes y por cómo, en realidad, ella se da cuenta de que no lo había visto en su vida, se percata de una cosa: el encantador señor Charlemont se ha colado en la fiesta. Si su madre lo hubiera invitado, Allegra habría sabido de su existencia, dada su condición de soltero.

Parece que su madre tenga un sexto sentido porque, en cuanto Charlemont la localiza a ella y se acerca con paso decidido seguido de su sirviente, su madre se gira y la agarra con fuerza del brazo.

—Buenas noches tengan, queridas damas —dice el joven con un acento atroz—. Discúlpenme si no hablo bien su idioma. Ya saben, para los que hablamos inglés, hasta que no salimos de nuestras verdes islas, no aprendemos que Roma es el verdadero centro del mundo. Como ustedes lo parecen ser de la fiesta.

Allegra trata de reprimir una carcajada. Lo que no consigue contener es el rubor en sus mejillas al recordar los escalofríos cuando ha sentido sobre los suyos los labios de Charlemont, aunque cree que hace un buen trabajo disimulándolo con una reverencia, la más sugerente que puede, y dice:

—No hace falta que os disculpéis, os entiendo perfectamente, signore. —Después, aún inclinada, añade con una sonrisa de autosuficiencia—: Aunque no recuerdo haberos visto antes. ¿Cómo decís que os llamáis?

Sí, Allegra sabe mentir, pero prefiere jugar.

—Brandon Charlemont —responde él apresuradamente, acompañando su nombre de una sonrisa que le va de hoyuelo a hoyuelo—. Para serviros a vos y a vuestra encantadora madre. Y este joven tan despabilado es mi fiel Domenico.

El sirviente, avispado, tiene el buen tino de hacer una nueva reverencia.

—No conozco a ningún Charlemont —comenta ella con tono juguetón—. ¿Y vos, madre? No recuerdo que hayamos enviado invitación alguna. ¿Dónde decís que vivís, signore Charlemont?

Charlemont levanta las cejas, seguramente sorprendido por tanto recelo, pero entonces su madre, que hoy parece más alta de lo que es gracias a una elaborada peluca decorada con lazos y pequeñas flores, lo observa como si un camarero se lo hubiera traído sobre una bandeja.

—Disculpad a mi pobre Allegra —dice, y le coloca una mano sobre el antebrazo a su hija—. Como algunas flores, esconde también unas pocas espinas…

—No podemos disculparos, signora, porque no habéis cometido ofensa alguna —se apresura a asegurarle Charlemont mientras su madre se cubre la cara con un abanico para dejar escapar una risita.

—Aun así, madre, ¿estáis segura de haberle invitado? —insiste ella, más por hacerle sufrir un poco que porque realmente le importe a quién haya o no invitado su madre.

—Señor. Quizá sea el momento idóneo para marcharnos.

El sirviente, desde luego, parece más inteligente que Charlemont, en opinión de Allegra, porque cualquiera se habría dado cuenta de que han sido descubiertos. Y, sin embargo, hay algo en ella, quizás algo escondido en la boca del estómago, que le divierte cuando Charlemont insiste:

—Claro. Sólo un segundo. Disculpen. Lo cierto es que soy nuevo en la ciudad, apenas he tenido la oportunidad de conocer a nadie, aunque debo decir que los pocos a los que he conocido me han recibido con los brazos abiertos.

—¿Charlemont? —pregunta su madre, como si de repente el nombre le llamara la atención—. ¿No seréis vos pariente de…?

Entiende que el tal Brandon Charlemont no quiere que su madre termine la pregunta porque, tras dar un paso hacia atrás, hace una reverencia con la que prácticamente toca la nariz con el suelo. Y consigue el efecto deseado, a ella no se le escapa, porque su madre vuelve a reír.

—Señor, amo Charlemont… —insiste el sirviente, Domenico, con urgencia.

Charlemont ladea satisfecho la cabeza.

—Espero que nos volvamos a ver pronto, señorita.

Y Allegra también lo espera. Su encuentro con Charlemont ha hecho que la velada, aunque ella esperaba que fuera tediosa, haya terminado siendo de lo más entretenida.

III

Villa Gentilleschi, hacia el final de la velada

—Bueno. Vamos a ver qué otros placeres puede ofrecernos esta fiesta.

Al fin y al cabo, piensa el caballero Charlemont, todavía no es muy tarde y, salvo un rasgón aparatoso en los calzones, ha salido indemne de su pequeña aventura con la ventana y la enredadera.

—Señor, ¿creéis que es buena idea? No me malinterpretéis, pero… quizá ya no seamos bienvenidos aquí.

—¡Ah! —exclama él, despreocupado—. ¿Lo dices acaso por las preguntas de la signorina Gentilleschi? Domenico, Domenico… —Se ríe. Las carcajadas de Brandon Charlemont parecen indicar que su propietario no tiene una sola preocupación en la vida—. Te aseguro que, si estaba invitado o no, le ha importado bien poco mientras estábamos en su alcoba. Te preocupas siempre demasiado, amico. ¿No te lo he dicho nunca?

—Me lo decís cada día, mi señor, pero creo que es mi deber preocuparme, ya que vos hacéis un pésimo trabajo al respecto. Sin ánimo de ofender os lo digo.

Brandon Charlemont se queda observando al joven que le acompaña, sus ojos grandes, oscuros y serios, que le hacen parecer mucho mayor de los dieciocho años que asegura tener.

—Claro, Domenico. Si eso te satisface, adelante —claudica al fin, dándole unos golpecitos en el hombro. Sin embargo, lo guía por una galería con las paredes cubiertas de pan de oro, espejos y un montón de esculturas de gente desnuda que, si no ha entendido mal, los romanos encuentran de vez en cuando bajo tierra.

Por un instante, necesita que su sonrisa se ensanche y su paso se vuelva más desgarbado para darle seguridad, como si él mismo fuera el amo y señor de la finca.

Que lo será.

No de esta, pobres señora y señorita Gentilleschi, añade mentalmente, pero de una muy parecida.

Brandon sabe que el destino que le aguarda es brillante. Llegó a Roma hace apenas unas semanas y, gracias a su encanto personal y a un poco de destreza, ya tiene un pie dentro de los círculos más selectos. Sabe que en poco tiempo se codeará con príncipes y cardenales como si lo hubiera hecho durante toda su vida. Si es listo, y Brandon Charlemont está convencido de serlo, va a conseguirlo.

—Ven conmigo al salón de la orquesta, Domenico. Tómate un refrigerio, te sentará bien —le insiste a su criado al tiempo que él, fiel a sus propósitos, pasa con la cabeza bien alta entre los dos mayordomos que vigilan la entrada a otro de los salones, lejos de las anfitrionas.

El interior de la villa, además de comida y de una música que llega animada del fondo, está abarrotada de corrillos de hombres y mujeres, todos grandes señores, la flor y nata de Roma. Aunque también está el signore Bartoletti.

Tiene cara de sabueso viejo, el signore Bartoletti, con unos ojos rodeados de ojeras hinchadas, la nariz bulbosa y salpicada de pequeñas venas azuladas. Lo descubrió dos semanas atrás cuando, precisamente, aporreaba la puerta de la alcoba en la que él estaba con su esposa, la encantadora signora Bartoletti.

—A lo mejor hoy también lleva mosquete, mi señor —apunta Domenico, servicial.

—Muy observador, Domenico, gracias. —Como si se encontrara frente a la orquesta, bailando, Brandon Charlemont extiende una pierna y con el impulso de ese movimiento gira su cuerpo ciento ochenta grados para caminar justo en dirección contraria al signore Bartoletti, con el mérito de aparentar que esa es la dirección que pretendía seguir en un principio—. Lo cierto es que lo mejor de la velada ya ha pasado hace un buen rato. Y no hay nada más elegante que marcharse de una fiesta a tiempo, ¿sabes?

—Creo que os ha visto, mi señor —susurra Domenico—. Os va a disparar. U os retará a un duelo…

Un rápido vistazo hacia atrás le confirma que, efectivamente, el señor Bartoletti acaba de cruzar también el salón, en su dirección.

—Estoy seguro de que sólo se trata de un malentendido, querido Domenico.

Pese a sus palabras, el caballero Brandon Charlemont emprende un digno trote mientras agarra a Domenico por el brazo para que haga lo mismo. Salen del salón, cruzan el vestíbulo y terminan avanzando por un hermoso camino de gravilla, flanqueado por arbustos recortados de las formas más caprichosas. Hay grandes jarrones con flores y cintas de seda que forman una pérgola de colores vivos sobre sus cabezas, e incluso tienen que sortear a un pavo real que se interpone en su camino, pero Charlemont no puede quitarse de la cabeza la desagradable sensación de ser un blanco fácil, de modo que, con un par de zancadas de lo más casuales, salen de los jardines a una calle concurrida, donde pueden pasar desapercibidos.

Charlemont sonríe. Siempre se sale con la suya.

IV

A las afueras de Roma, ese mismo día,

durante el crepúsculo

James Morley jamás pensó que volvería a Roma tan pronto. O quizá jamás pensó regresar en absoluto. Pero ahí está la silueta de sus edificios contra el atardecer. Suspira y, aunque la belleza de la ciudad eterna ocupa todo el espacio en su mirada, echa la vista atrás para asegurarse de que sus compañeros siguen allí. Ha echado de menos recorrer sus calles, sentir el eco de sus pasos, tan familiar, contra el pavimento, los ruidos, los colores y los olores de Roma llenándole los sentidos.

Fue la muerte la que le expulsó de Roma y ahora, bendita ironía, es la muerte la que le hace regresar.

Es Revna, con su cabello rubio casi blanco cubierto por un manto, bien por el frío o bien para ocultarlo, quien primero llega a su lado.

—¿Crees que hemos hecho bien en venir? Si los rumores que hemos escuchado son ciertos, allá por donde pasa esa cosa la gente cae enferma. Si nos ha seguido hasta aquí…

—Tenemos que dar la voz de alarma, Revna —responde él al tiempo que dirige una mirada hacia la vegetación que flanquea el camino—. Hace días que perdimos a esa cosa de vista.

Tashiin y Enea, los últimos componentes de la compañía del Turco, se acercan también, sombríos.

—Creo que esto es lo que habría querido el Turco que hiciéramos —dice Tashiin.

—Yo no lo creo —le responde Enea enseguida—. Nunca le gustó Roma.

—Pero el Turco ya no está con nosotros —le recuerda James, tajante, y las palabras se le hacen amargas en la boca—. Le gustara Roma o no, alguien tiene que escucharnos. Algo está cambiando en el mundo. Algo poderoso está despertando. Y esa cosa, y la enfermedad que trae con ella, no es más que el principio.

Lo saben. Lo han sabido desde hace meses.

Un ruido hace que todos los miembros de la compañía giren la cabeza hacia los matorrales que tienen más cerca, pero no ven nada. Aun así, el corazón de James le late avisándole de un peligro que no ha llegado.

Pero llegará, se teme. La muerte le persigue. Como aquella noche en la que cree que todo empezó a cambiar. James Morley, mientras les hace una señal a sus compañeros para que regresen a los carromatos, recuerda.

Aquella noche la muerte se acercaba con un gruñido sordo. A James Morley, que siempre se había enorgullecido de su pulso firme, pulso de músico, le temblaba la mano con la que empuñaba la pistola.

—Porca puttana! —exclamó una voz por encima de su cabeza. Al instante, tiritaron las ramas del árbol que tenía a su derecha, y un par de piernas enfundadas en unas calzas de piel gruesa aparecieron por entre el follaje.

La bestia dejó de gruñir. Igual que James, debía de estar observando esas piernas que se agitaban en el aire y que pertenecían al inconsciente de Enea. Quizás el monstruo estaba esperando a ver si acababa cayéndose del árbol o no, como una fruta madura.

Un rumor frenético entre las frondosas copas de los árboles indicaba que el resto de miembros de la compañía trataban de acercarse hasta Enea para ayudarlo, pero no lograron llegar antes de que la rama en la que se sujetaba se rompiera.

Enea, el italiano, cayó estrepitosamente al lado de James acompañado de una lluvia de hojas, fragmentos de madera y de una florida sucesión de palabrotas.

—¿Te has hecho daño? —susurró James, su arma todavía apuntando hacia el último lugar entre los matorrales donde había oído al monstruo.

—He resbalado. Creo que me he torcido el tobillo.

James contó mentalmente un segundo. Al siguiente, Tashiin bajó de un salto mucho más elegante que el de su compañero y cayó acuclillada a su lado. Por culpa de la máscara rematada con un pico alargado y la capa que llevaba, idénticas a la que vestía el resto del grupo, parecía un cuervo que acabara de posarse grácilmente en el claro.

—Nos estamos desviando del plan —advirtió James.

Porque el plan era que James actuara como cebo y que los demás esperaran el momento oportuno para actuar desde la seguridad que ofrecían las copas de los árboles. Ahora eran tres en el suelo y sólo dos vigilando desde las alturas. Una mala proporción.

Tashiin, que ayudaba a Enea a ponerse en pie, ni se dignó a girarse hacia él cuando dijo:

—Al cuerno con el plan.

—No puedes mandar el plan al cuerno, Tashiin —susurró él.

—Creo que ninguno de vosotros se sorprendería si os digo que no es el mejor momento para discutir —replicó entonces la voz del Turco desde las alturas. Sus palabras eran mucho más amables que el tono con el que las pronunció—. Tashiin, ¿te acuerdas de lo que hablamos la última vez?

—Sé que seguir el plan salva vidas —masculló ella, huraña—, pero ahora ya está hecho. Levanta, Enea. Vamos —le dijo a su compañero.

A James no le sorprendieron sus palabras, pero, de todos modos, apretó los dientes en señal de frustración. Enea y Tashiin, Tashiin y Enea, siempre juntos, como si fueran dos mitades de la misma persona. Resignado, continuó apuntando con la pistola allá donde creía que el monstruo estaba esperando.

Ni siquiera debían estar en aquel lugar. Sólo se encontraban de paso por aquella región dejada de la mano de Dios. El bosque de Gevaudan, lo llamaron los aldeanos de mejillas hundidas, y en el bosque de Gevaudan, dijeron también cuando se acercaron recelosos al campamento que la compañía había instalado en las afueras de una aldea miserable, se escondía un monstruo como los que en siglos pasados habían sido amos y señores del lugar.

Decidieron, mientras hablaban alrededor de la fogata, que no perdían nada en comprobar si aquellos cuentos eran ciertos o no.

Cuatro días hacía ya que estaban persiguiendo a la bestia. Cuatro.

Por fin, Tashiin logró que Enea se pusiera en pie, aunque con un gemido de dolor.

La bestia, entonces, se puso en marcha de nuevo. Hojas y ramas se agitaron violentamente mientras se movía hacia su derecha. Luego dio media vuelta, hacia la izquierda, mientras James se apresuraba a seguir sus movimientos con el cañón de la pistola.

—Nos está acechando —observó James—. Está buscando el mejor ángulo desde el que atacar, como lo haría una manada de lobos.

De repente, atisbó entre el verde un retazo de pelaje hirsuto, de un pardo oscuro. Vio también unas orejas puntiagudas, un ojo amarillento y el hocico como el de un lobo también, arrugado para enseñar una panoplia de dientes.

Pero aquello no era un lobo.

Un rugido salvaje les avisó un segundo antes de que la bestia iba a lanzarse hacia adelante.

Un lobo no era grande como un buey, un lobo no tenía franjas de pelo rojizo en los flancos ni garras como cuchillas en las patas.

Corrió hacia Tashiin y Enea, porque una presa herida era una presa segura.

Corrió incluso cuando James presionó el gatillo de la pistola y una bala de plomo se incrustó en su costado.

Tashiin soltó a Enea, que cayó al suelo otra vez. La muchacha llevaba en la mano un cuchillo de acero de Damasco.

—¡Apártate! ¡Apártate, insensata! —chilló James al tiempo que apuntaba con la otra pistola que llevaba al cinto. Como si la testaruda de Tashiin fuera a hacerle algún caso.

Su segundo disparo fue a perderse entre el frondoso follaje del bosque.

El monstruo ya estaba a un paso de Tashiin cuando, de improviso, las copas de los árboles que tenía justo encima crujieron. Los dos últimos miembros de la compañía que quedaban ocultos en las alturas se dejaron caer sobre el lomo de la bestia. El Turco sujetó el cuello del monstruo y utilizó su enorme envergadura para frenarlo, aun cuando para hacerlo debía estar peligrosamente cerca de aquella boca cuajada de dientes. La otra figura, Revna, aprovechó para clavarle la lanza que tenía en las manos.

Por todo el bosque resonó el rugido de la bestia. Entre los árboles cercanos, bandadas enteras de pájaros emprendieron aterradas el vuelo.

No consiguieron matarla. Todavía con la lanza de Revna clavada entre las costillas, escapó entre la espesura.

Sin embargo, la bestia tampoco había conseguido matarlos a ninguno de ellos, de modo que, en opinión de James, la cacería había sido todo un éxito.

La compañía regresó a su campamento cuando el sol ya amenazaba con ocultarse tras las montañas. Unos cuantos aldeanos les observaban desde sus casuchas mientras comenzaban a guardar sus bártulos dentro de dos carromatos pintados de vivos colores. Decidieron que era mejor para todos si pasaban la noche en cualquier otra parte.

—¿Es sólo impresión mía o…? —La voz de James rompió el silencio en el que estaban todos sumidos mientras ultimaban los preparativos para marcharse—… ¿O esto cada vez nos ocurre más a menudo?

—No volvamos a hablar de cómo Tashiin no sabe ceñirse a un plan —respondió Revna. La odiniana le dedicó una mirada severa, pero James, por una vez, no estaba hablando de eso.

—Me refiero a que es cada vez más frecuente que nos encontremos con prodigios reales, no con rumores o leyendas —replicó enfurruñado—. Cosas que hace siglos que no se veían en estas tierras.

El Turco, líder indiscutible de la compañía, se detuvo para mesarse sus frondosísimos bigotes.

—Puede que otros no las vieran, pero nosotros sí. Este es nuestro cometido, muchacho —le respondió a James, pensativo—. Pero coincido contigo.

—¿Y no es algo bueno? —exclamó Tashiin desde el pescante de uno de los carromatos. Parecía impaciente por ponerse en marcha.

James asintió, poco a poco convencido de que llevaba razón, convencido de que, por fin, algo estaba despertando en el viejo continente. Algo antiguo y extraordinario. Con el pie, echó tierra sobre los rescoldos de la hoguera alrededor de la que habían acampado y cargó los últimos bártulos antes de que todos subieran a los carromatos.

La única que no lo hizo fue Revna. La muchacha, en realidad, se había quedado callada, con la vista fija en un punto en el camino por delante de ellos.

Cuervos, si es que podían existir los cuervos de color blanco. Había dos, posados sobre una rama que se combaba bajo su peso.

Nadie en la compañía dijo nada, sólo observaron cómo Revna extendía los brazos y ambos cuervos planearon hasta colocarse uno en su hombro derecho, el otro en el izquierdo.

La primera vez que un par de cuervos fueron a posarse sobre las espaldas de Revna, como si hubieran decidido susurrarle sus secretos, Revna les contó historias sobre Huginn y Muninn, los pájaros que son los ojos y los oídos en el mundo de los mortales de Odín, el más poderoso de sus dioses.

James sintió un cosquilleo de excitación en el estómago. De nuevo, mientras Revna inclinaba la cabeza ahora hacia uno de los pájaros, ahora hacia el otro, pensaba en cómo el mundo parecía estar transformándose frente a sus ojos, como si hubiera habido una noche de siglos, y ahora estuviera saliendo el sol.

Con un graznido, los cuervos emprendieron el vuelo. Se perdieron rápido en el cielo nocturno, como si jamás hubieran estado allí.

Cuando la muchacha regresó a su lugar, junto al Turco, este chasqueó la lengua y, sin más contratiempos, se pusieron de nuevo en marcha.

—Hace tiempo que no visitamos Marsella —dijo Revna con voz despreocupada—. Allí siempre encontramos buen público. Y buena comida.

Ninguno se tomó sus palabras como una mera sugerencia. Nunca lo hacían, así que fueron a Marsella. Y allí encontraron otra clase de muerte acechando. Aunque ahora, a las afueras de Roma, James se pregunta si, acaso, no es él quien realmente ha estado buscándola y no al revés. Porque la muerte, a fin de cuentas, es fácil de encontrar.

—¿Qué haces? —le pregunta Tashiin—. Te has quedado parado.

James niega con la cabeza y, de un salto, se sube al carro. Sí, fueron a Marsella y actuaron, hicieron lo que mejor saben hacer: disfrazarse, fingir que son otros. Después de todo, a ojos de todos son una compañía de cómicos ambulantes. Una más, de hecho, entre las muchas que llegarán a Roma en los próximos días para amenizar los carnavales de la ciudad.

James Morley le hace una seña a Tashiin, que conduce el primer carruaje, para que inicie la marcha. Deben llegar a Roma antes de que se ponga el sol o, por el contrario, se encontrarán cerradas las puertas de la ciudad.

Cuando el primer carro está a unos pasos del suyo, James chasquea la lengua y da una sacudida a las riendas para que el mulo se ponga en marcha.

—¿Ida? —pregunta entonces a la irlandesa, que está sentada a su lado en el pescante. Es la última incorporación a la compañía—. ¿Ves algo?

La joven tiene la cabeza echada hacia atrás y no se vuelve para hablarle.

—No, pero…

—En Roma estaremos a salvo —le asegura él, aunque sea una mentira piadosa—. ¿Has estado alguna vez?

Advierte cómo la joven deja escapar el aire muy lentamente.

—La verdad es que no. Y mira que he estado en sitios. Más de los que imaginarías, pero en Roma… no, es la primera vez.

V

Porta Flaminia, al atardecer

Roma.

Durante un buen rato, Ida se deja mecer por el vaivén del carro, la vista fija en la miríada de torres y cúpulas cubiertas de tejas vidriadas y remaches de bronce, cada vez más cercanos.

Es hermosa, tiene que reconocerlo. Y antigua. Está segura de que muchos sueñan con ver Roma alguna vez en su vida, aunque lo único que ella habría deseado es tranquilidad, un techo sobre su cabeza y, si no fuera pedir mucho, un plato caliente en la mesa cada día.

Y a Paddy. El tonto de su prometido por quien cruzó medio mundo, pasó tres años terribles en las colonias británicas, allá en América, y por el que luego regresó.

Y ahora está en Roma.

«¡Roma! ¡Por Dios y por todos los Santos!», piensa Ida escandalizada cuando la magnitud de todo se le vuelve a hacer presente. El carro avanza por un camino flanqueado de ruinas y tumbas. A la cabeza le viene otro viaje en carro hace unos pocos meses, uno que hacía con esperanza en el corazón y no con miedo. Esperanza porque cada yarda que desaparecía bajo las ruedas de aquel vehículo infernal la acercaba más a casa. A Paddy.

Agotada, cierra los ojos.

Ida O’Leary conoció a Paddy Doyle, su Paddy Doyle, del mismo modo en que conoció las colinas y el cielo y las casas de la aldea donde nació: porque estaba allí. Siempre estuvo allí, parte integral de su mundo, con esa sonrisa que nunca lograba ser del todo inocente.

Tenía una sonrisa muy bonita, su Paddy. Con todos sus dientes. Los años que estuvo lejos, en el otro extremo del mundo, pensaba en ella a todas horas.

En esa misma sonrisa pensó Ida cuando, por fin, la diligencia en la que viajaba llegó a las afueras de Gleann Arma. El pueblo no era más que un puñado de casas repartidas por una colina verde sin ton ni son, como juguetes caídos de las manos de un niño descuidado. Las únicas construcciones que destacaban eran la iglesia, que de tan pobre que era no tenía ni campanario, la mansión de los Charlemont en la cima de la colina y, a lo lejos, las ruinas del viejo monasterio, que todo el mundo decía que estaban encantadas.

Había pasado fuera tres años largos, durante los que siempre supo que regresaría a buscar a su Paddy. Se lo prometió. Ese era el plan: marcharse a América, ganar algún dinero y, luego, casarse.

En realidad, rectificó mentalmente Ida, el plan inicial era que se marchasen los dos a América, pero se torció.

Aunque estaba regresando. El pueblo se encontraba cada vez a menos distancia, así que Ida golpeó con los nudillos la pared del carruaje que la separaba del cochero.

—¡Oiga! ¡Oiga! ¡Iré más rápido a pie! ¡Si no le importa que lo haga, yo me bajo!

—Claro, no hay problema. —El cochero balanceó la cabeza en un gesto de asentimiento.

Acto seguido, con una mano se sujetó la falda del vestido y, con la otra, se agarró al techo del carruaje para preparar el salto.

Y saltó.

Estaba en casa y, allí, su Paddy la esperaba.

Si no fue el amor lo que le dio alas, Ida no sabía lo que era.

No tardó más que un momento en llegar a las primeras casas del pueblo. Nada más hacerlo, levantó la cabeza con más energía porque Ida O’Leary dejó Irlanda tres años atrás con, como habría dicho su querida madre, una mano delante y otra detrás. Eso significaba que se marchó más pobre que una rata, con su trabajo y la fuerza de sus brazos como única riqueza, pero en aquel momento, para su sorpresa, regresaba hecha una señora.

Es decir, quizá no fuera una señora ni por nombre ni por nacimiento, pero llevaba un vestido nuevo, de un azul que enamoraba, y guardaba un puñado de dinero en un bolsillo que ella misma se había cosido en el corpiño.

Al dar unos pocos pasos más, se dio cuenta de que ya habían advertido su presencia. En un campo de cebada cercano, cuatro hombres tenían la cabeza vuelta hacia ella y más adelante, en las callejuelas del pueblo, detectó un movimiento apresurado de ropajes negros. Las mujeres, que hacían sus tareas al sol frente a sus casas, la habían visto también y se habían reunido para cuchichear. Cuando Ida, que jamás habría reconocido que le habían empezado a flaquear un poco las piernas, se acercó, escuchó lo que estaban diciendo:

—Es Ida O’Leary. —Era la señora Caoimhe Ní Ógain, que había sido amiga de su madre cuando esta vivía. La mujer se santiguó apresuradamente y luego añadió—: Es Ida O’Leary, que ha regresado de las Américas.

—Muchacha, ¿qué has venido a hacer aquí? —Otra mujer, Mary Conaughan, que seguramente todavía viviera en la cabaña al final de la calle, se apiñó contra las demás, como si hubiera querido buscar su protección.

—Nada bueno. Nada bueno, si viene de ese lugar encantado —susurró la señora O’Malley, cuyo marido era uno de los campesinos que habían visto a Ida llegar. Antes de que Ida pudiera abrir la boca, otra, una anciana, se le adelantó:

—Bastante tenemos con nuestros propios encantos, maldiciones y monstruos, niña. Hemos escuchado todas esas historias que llegan desde el Nuevo Mundo, y no queremos más problemas aquí. —La anciana que acababa de hablar la señaló con un dedo sarmentoso que bien podría haber sido un puñal—. ¿A qué has venido de verdad, muchacha? ¿Qué quieres de nosotros?

Cuando Ida se marchó, ya sabía que a su regreso algunos la verían como una extraña, pero pensó, inocente de ella, que no todos.

—¡Nada!

Retrocedió unos pasos. Cuando de niños Paddy y ella se sentaban tras el granero de su padre, siempre hablaban de cómo se marcharían lejos. O, más bien, era Paddy quien lo decía y ella se escandalizaba sobremanera, porque ¿qué mundo podía haber más allá del pueblo? ¿Qué futuro?

Pero en aquel momento, Ida entendió que Paddy había tenido razón desde un principio. Y entonces la anciana señora se agachó para recoger una piedra del camino y lanzársela.

Por suerte, no era una pierda muy grande, pero le impactó en medio del pecho y dolió como una avalancha.

—Tu presencia aquí no nos traerá más que desgracias, niña. ¡Vete!

Ida trató de balbucear una respuesta, pero sólo recibió otro proyectil, que cayó con fuerza a sus pies.

Retrocedió de nuevo. A poca distancia, las mujeres cuchicheaban entre ellas mientras le lanzaban miradas llenas de rencor. Antes de que encontraran proyectiles más contundentes, Ida echó a correr.

El pueblo no había cambiado ni un ápice, ni una piedra del camino se había movido, pensó ella. Una cabra blanca atada a la parte trasera de una casa la miró curiosa mientras pasaba y unas pocas gallinas se alejaron cloqueando cuando atravesó a toda prisa la más al sur de las tres calles del pueblo. El torrente de alivio que sintió al ver la última casa de la calle le hizo avanzar los últimos pasos con energías renovadas.

Ahí vivía la familia de Paddy y ella estaba cumpliendo su promesa. Se marcharían, se casarían e iniciarían una nueva vida en otra parte. Podía oír pasos detrás de ella. Algunas de las mujeres la habían seguido, y también unos pocos niños que debían de haber venido a ver qué estaba causando tanto escándalo.

—¡Paddy! —llamó—. ¡Señor Doyle! ¡Señora Doyle! —también llamó a los padres de su Paddy mientras acercaba la mano a la puerta para golpearla con los nudillos, aunque el brazo le quedó suspendido a medio camino cuando la puerta se abrió antes de que ella lo hiciera.

—¡Ida O’Leary! ¡Has vuelto!

—¡Moira! —La joven que le había abierto la puerta tenía unos pocos años más que ella y llevaba un bebé regordete en los brazos. Se parecía a su Paddy todo lo que puede parecerse una hermana a su hermano, que es muchísimo—. He vuelto, por supuesto que he vuelto. ¿Acaso os pensabais que no cumpliría mi promesa? ¿Dónde está Paddy, Moira? ¿Sigue haciendo de zapatero en Ballymena? Estoy deseando ver su cara cuando…

Con gesto cansado, Moira se cambió de brazo al bebé, como si estuviera harta de responder a esa pregunta.

—¿Mi hermano? ¿Ese maleante? Llegas años tarde, Ida. Después de que te fueras, se marchó y no hemos vuelto a saber de él.

Ida no quiso quedarse ni un minuto más en Gleann Arma. Mientras Moira, la hermana de Paddy, le dedicaba una mirada hosca, se marchó a sabiendas de que no regresaría jamás. No tenía ninguna razón para hacerlo si su Paddy no estaba allí.

Aunque se lo había prometido. Le había jurado arrodillándose con lágrimas en los ojos que la esperaría.

Y tampoco estaba en Ballymena, el pueblo vecino donde había sido aprendiz de zapatero.

Unos días después, sola, asustada, Ida recordó las veces que ella y Paddy imaginaban el futuro juntos.

En muchas ocasiones, él decía, ensoñado:

—Podríamos ir a Marsella.

Y ella siempre preguntaba:

—¿Por qué Marsella?

Entonces Paddy le cogía la mano y sonreía de aquel modo que tenía él, capaz de convencerla de que el cielo era verde.

—No lo sé. Parece un lugar de lo más cosmopolita. Lleno de oportunidades, ¿no crees?

Marsella. Marseille, que la llaman los franceses.

Así que Ida pensó que, al fin y al cabo, si ya había atravesado medio mundo de ida y vuelta, podía viajar un poco más, sin pensar que Marsella sería mucho más grande que Gleann Arma, mucho más cosmopolita y, desde luego, mucho más francesa. E Ida no hablaba más que unas pocas palabras de francés.

Ahora que lo piensa, mientras Roma se hace más grande, y ella se siente más pequeña, gastó sus pocos ahorros aferrándose a las palabras de un niño con aires de grandeza. Paddy tampoco estaba en Marsella y lo que encontró allí, cree ella, la hizo alejarse no sólo de él, sino de todas las promesas que se había hecho a sí misma cuando soñaba con una vida mejor mientras estaba en América. Y ahora vuelve a estar en una ciudad desconocida, rodeada de palabras desconocidas y, a pesar de la compañía de James y los demás, sigue sintiéndose como si la soledad fuera una mancha negra que, a cada día que pasa, se le extienda cada vez más por el pecho.

—¿Qué vamos a hacer aquí? —pregunta con suavidad, porque quizá le hagan compañía, pero lo que es contarle sus planes…, eso ya es otro cantar.

Cuando James no responde, ella no insiste. El joven parece muy concentrado y, cuando está así, se vuelve irascible.

Ida se echa hacia atrás tratando de ponerse cómoda, cuando alguien le chista desde la parte trasera del carro. Revna está sentada entre fardos y piezas del escenario en el que actúan y le dirige un guiño cómplice.

—Primero, Ida, vamos a contactar con nuestra gente. Pero cuando todo pase, vamos a cantar. Y a bailar. Y a recitar nuestros versos, que es lo que mejor hacemos y, además, nos da de comer.

VI

A las puertas de la Villa Gentilleschi,

durante el crepúsculo

El sol se está poniendo y el señor Charlemont gira la cabeza hacia atrás para observar la villa Gentilleschi, aunque ya estén rodeados por las calles y por el bullicio cotidiano de la ciudad. Por un momento, parece que pudiera dar media vuelta y echar a correr de regreso a la fiesta.

Domenico inspira profundamente, como si el aire estuviera hecho de paciencia.

—Señor, por piedad —le insta nervioso mientras también contempla por un segundo la villa, cada vez más lejos, por si aparecieran el signore Bartoletti y su mosquete.

Él, se lamenta, es un profesional. Ha actuado como guía y traductor para grandes señores, viajeros ilustres, artistas e intelectuales, siempre manteniéndoles a salvo, amén de informados, y jamás ha tenido tanto trabajo como con el caballero Charlemont. Parece que no le tenga miedo a nada, de modo que Domenico debe tenerlo por los dos.

—Te preocupas demasiado, Domenico. Estoy seguro de que, de habernos quedado, no habría ocurrido nada malo —le responde el caballero Charlemont en la lengua romanesca que él le ha ido enseñando estas semanas que llevan juntos. Ha mejorado bastante desde que se conocieran porque, según dice su patrón, tuvo un maestro siciliano tiempo atrás y, por lo visto, todavía recuerda ese idioma hermano del suyo.

—La última vez tenía un mosquete en la mano, señor.

—Yo podría tener uno y no por eso querría utilizarlo, ¿no crees?

—No lo sé, señor, a él se le veía bastante convencido… —musita Domenico—. Es decir, desde luego, no quisiera dar la impresión de deciros lo que debéis hacer, pero…

—Tranquilo, no das esa impresión en absoluto, amigo Domenico. De todos modos, no ha ocurrido nada grave, salvo que quizá nuestra estancia en la fiesta se ha hecho más corta de lo que debería. Pero no importa. Habrá más, estoy convencido de ello.

—Veréis, señor. Supongo que sí, aunque las fiestas no son mi… campo de experiencia.

El caballero Charlemont podría preguntarle cualquier otra cosa: datos históricos, consejos sobre cualquiera de las artes, anécdotas o relatos. Todo eso Domenico se lo contaría con gusto, pero las fiestas en villas y palazzi son algo que les ocurre a los grandes señores. Pobre de él, hasta conocer a su patrón, no había estado en una fiesta de esa categoría en su vida.

El señor Charlemont es definitivamente extraño, piensa Domenico.

Quizá se deba a que es extranjero. Aunque Domenico, como el guía expertísimo de Roma que es, ha conocido muchos como él.

Es decir, rectifica mentalmente: no como él, desde luego.

—¿Por qué lo hacéis, señor? —pregunta al cabo de un rato, cuando ya están a una buena distancia y se acercan a la porta Pinciana, una de las muchas puertas estaba cumpliendo que tiene Roma, con un arco de mármol blanco y torres de ladrillo circulares a los lados, coronada por siglos de abandono y vegetación.

—¿Por qué hago qué, amigo mío?

Él entreabre la boca. Puede que le haya subido el calor a las mejillas sin querer.

—No es sólo la signora Bartoletti o la signorina Gentilleschi, es…

Maese Charlemont trata de seducir a todas las mujeres con las que se cruza. También a nobles y muchachos. Y lo hace parecer fácil. Son, de hecho, las múltiples personas con las que Charlemont ha trabado amistad las que les regalan con invitaciones a fiestas y soirées continuamente.

Charlemont entonces deja escapar una carcajada.

—¡Ah! ¡Eso!

—Sí, señor. Perdón por preguntar, señor.

A Domenico jamás en su vida entera, desde que nació hasta el día en que muera, se le habría pasado por la cabeza preguntar algo así a cualquiera de sus patrones. Al fin y al cabo, los aristócratas suelen ofenderse cuando la servidumbre (es decir, gente como él) les cuestiona, pero…

Pero lo cierto es que maese Charlemont es extraño, incluso en su trato con él. «Amigo», le llama a menudo, o «mi fiel Domenico».

Esta vez, Brandon Charlemont tampoco se ofende, sino que levanta las cejas, de un color entre rubio y rojizo, como todo él, para decir:

—Porque es divertido. Y porque no hay ningún mal en ello, si la dama o el caballero están dispuestos y yo también.

Quizá porque el mundo en el que viven, se insiste Domenico, es muy distinto, pero para él las damas son algo diferente a lo que ve su amo; las damas son ángeles, criaturas inaccesibles como esculturas de Bernini, pura suavidad y perfección que a él le hacen paralizarse mientras que su amo hace parecer fácil lo que a él le resulta inalcanzable.

A punto de sentir el rubor en las mejillas, nervioso, Domenico se arrepiente inmediatamente de haberle preguntado; por suerte, algo distrae la atención de Charlemont: timbales y trompetas, cascos de caballo. Son parte, sin lugar a dudas, de la música propia de las calles de Roma junto a los gritos de los borrachos en las tabernas y las campanadas de las iglesias.

Domenico levanta la cabeza a tiempo de ver cómo se acerca una comitiva de hombres a caballo, que son los que están armando tanto escándalo.

—Por aquí, señor —le indica mientras busca un hueco por el que moverse—. Hay una callejuela lateral por la que podemos salir y así evitarnos el atasco… ¿Señor?

Es lo más sensato, de hecho. Las aglomeraciones, en experiencia de Domenico, son pasto ideal para ladrones y mangantes de todas las calañas. Pero el caballero Charlemont, como una polilla que va hacia la luz, ya ha dado un paso hacia la gente que comienza a apiñarse para ver pasar a los jinetes.

—¿Quiénes son? ¿A qué viene tanto alboroto, amigo mío?

Con aire resignado, Domenico se apresura a colocarse a su lado. Hay un grupo de niños de cara sucia y ropas remendadas cuchicheando justo detrás de su patrón y él los disuade con una mirada severa. Uno de los mocosos, un pillo llamado Gianfranco al que Domenico conoce bien, le saca la lengua.

—Siempre ocurre una cosa u otra en la ciudad, mi señor. Será un noble o un cardenal que quiere hacerse notar. Cuando no es un desfile, regalan juegos en el circo… ¿Señor? —Domenico, desde que entró al servicio del caballero Charlemont, ha intentado que se interese por las maravillas de Roma, por su ilustre y larga historia y por las ruinas que forman los huesos de la ciudad, pero es la primera vez que ve a su patrón realmente interesado en algo que no sea conseguir una invitación para algún acto social—. Señor, desde aquí no vamos a ver nada. Venid conmigo.

Aún con dificultades, Domenico va abriéndose paso hasta llegar a una de las casas que flanquean la calle, un edificio estrecho y alto que lleva amenazando con desplomarse los últimos cien años. Abre con esfuerzo el portón de madera para encontrarse un establo y un par de gallinas que se escapan espantadas. Sin perder un instante, comienza a subir por unas escaleras estrechas y de peldaños torcidos.

—Signora Conti! Signora Conti, ¿está usted en casa? —pregunta mientras llegan al piso superior. Allí encuentran una alcoba donde, entre una colección de muebles dispares y grandes rollos de tela que ocupan todo el espacio disponible, apenas pueden caminar.

La señora Conti, costurera de profesión, se halla con medio cuerpo asomado por una de las ventanas del fondo y se gira rápidamente en cuanto los oye entrar.

—¡Domenico, criatura! —exclama enseguida. Domenico cierra los ojos, ya que, como imaginaba, la señora Conti se le acerca corriendo, le pone las manos en las mejillas y le llena la cara de besos—. ¿Cuánto tiempo hacía que no me visitabas, eh? Tienes ropas nuevas y no estás tan flaco. Déjame verte.

Manso, él obedece, aunque al instante los ojos de la mujer se posan en Brandon Charlemont, que lejos de esperar, él mismo se ha hecho un hueco en la ventana y está mirando hacia el exterior. Al estar inclinado, se hace más evidente el rasgón en los calzones que se ha hecho durante la fiesta, pero a él no parece importarle.

—El signore Charlemont. Es extranjero —se justifica él—. Hemos visto el alboroto ahí fuera y he pensado que desde aquí…

—Y yo que creía que habías decidido visitar a la pobre signora Conti, como cuando eras un niño y os daba comida y vestido a ti y a toda esa tropa con la que ibas —comienza a decir la mujer, primero seria, pero entonces, al ver cómo Domenico se queda lívido, la expresión le muda en otra que es de orgullo—. Estoy tomándote el pelo, ragazzo. Vamos.

La mujer no pierde oportunidad de pellizcarle por última vez unas mejillas que ahora guardan una rampante sombra de barba oscura antes de empujar a Domenico hacia la otra ventana de la pequeña estancia. Han hecho bien en subir a pesar del sacrificio de sus mofletes, se da cuenta Domenico. Abajo, la calle se ha llenado hasta los topes. Por el centro avanza un escuadrón de mercenarios norteños y de pajes enarbolando banderas y haciendo sonar tambores. Más atrás, llegan carros con jaulas. No es nada extraño ver animales exóticos exhibidos por las calles de Roma. Domenico ha visto elefantes, camellos e, incluso, en una ocasión vio un león flaco como una raspa de sardina que le dio una pena infinita.

Pero los gritos asombrados de la multitud le hacen fijarse más en las jaulas. En una de ellas hay un ave gigantesca, grande como un buey, de plumas irisadas. Y en otra, una estrafalaria criatura con una cabeza de león, otra de macho cabrío y una tercera de serpiente en la cola. Criaturas que había visto en pinturas y en las viejas esculturas que coleccionan todos los nobles de la ciudad, pero jamás vivas, están ahora desfilando por su Roma.

—¡Mirad! —exclama la señora Conti, señalando hacia el centro de la comitiva. Allí una figura destaca entre todas; un hombre bajo y fornido, de rostro sereno, como si fuera un santo pintado. Sobre su cabeza ondea un gran estandarte con un campo en verde y un ciervo blanco bordado en el centro.

El hombre sonríe como lo hace un padre a sus hijos. Y la gente corea su nombre como si, con su mera presencia, todos los problemas se solucionaran. Y de alguna manera es así, piensa Domenico. Ese estandarte es conocido por todos en Roma, no hay noble que no haya hecho mejores obras de caridad por los más desvalidos de la ciudad ni noble que mejor contente a las clases altas con las fiestas y los bailes más lujosos.

—¡Ese! ¿Quién es ese, Domenico? —Percibe una nota de urgencia que no se esperaba en la voz del caballero Charlemont.

—Es el vizconde de Roden, que vuelve de uno de sus viajes. ¿Señor?

Brandon Charlemont sacude la cabeza. Del cuello se descuelga un pesado medallón y lo observa con detenimiento. Es una joya grande y aparatosa, de oro y esmaltes. Desde que lo conoció, el caballero Charlemont siempre la había mantenido por debajo de su camisa, pero ahora que la tiene en la mano, Domenico se fija en que el medallón representa un escudo con un ciervo blanco sobre un campo verde, idéntico al que ondean los criados que todavía están atravesando las puertas de la ciudad.

—¿Señor? —pregunta tentativamente Domenico. Brandon Charlemont, cosa rara en él, ha perdido su sonrisa. En lugar de eso, mira con expresión pensativa alternativamente tanto a su medallón como a los criados—. Señor —insiste Domenico—. ¿Qué os ocurre? ¿Lo conocéis?

Su amo todavía tarda unos instantes en responder. Cuando lo hace, es con el mentón levantado y una expresión de satisfacción gatuna en los ojos.

—No te lo vas a creer, querido amigo. Pero ese caballero es mi tío.