Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Océano

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El día siguiente

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

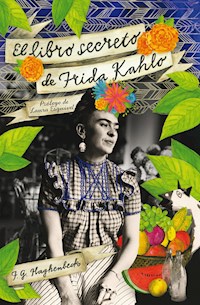

Era su Madrina: le permitió volver a la vida tras el fatídico accidente de tranvía. A cambio, le exigió que cada año le ofrendara un banquete nuevo. Los altares que Frida Kahlo preparaba con minuciosidad cada Día de Muertos, y que registraba puntualmente en su librito de recetas, eran prueba de su devoción y compromiso.Pero su Madrina nunca dejó de atormentarla, de arrancarle la vida pedazo a pedazo, de recordarle que estaba en la tierra viviendo días prestados. El amor, la pasión, la vida artística y la soledad íntima de la pintora siempre estuvieron marcados por la muerte. En esta vigorosa novela, F.G. Haghenbeck relata la vida pública e íntima de Frida desde su infancia en Coyoacán hasta el día en que escribió en su diario: "Espero que la marcha sea feliz y esta vez espero no volver". Publicada en veintiún países y diecisiete idiomas; ganadora del premio Gourmand 2013, en Francia, y finalista en los International Latino Book Awards 2013, El cuaderno secreto de Frida Kahlo aparece ahora en su edición definitiva, que la confirma como una de las novelas más entrañables y memorables de su autor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Con afecto para Luis y Susy, quienes han sabido arrancarle la pasión a la vida

Prólogo

No deja de sorprenderme la capacidad narrativa de F. G. Haghenbeck. Hace años llegó a mis manos un ejemplar del libro Hierba Santa, escrito por una mujer llamada Alexandra Scheiman. Me deleitó su lectura y me dejó la impresión de que esa mujer, aparte de ser una gran cocinera, debía ser una gran apasionada de la historia de México, pues reconstruyó con gran precisión fragmentos de la vida de Frida Kahlo dentro de su contexto. Consideré que su trabajo literario era una excelente combinación de lo íntimo y sensual con lo público y racional; de lo que sucedía en el interior de la cocina con aquello que se generaba en las calles.

Cuál no sería mi sorpresa al enterarme recientemente de que fue el mismo Haghenbeck quien en el año de 2009 publicó esa novela bajo un pseudónimo. La noticia sirvió para que en mi mente todo cobrara sentido, ya que su oficio como escritor se caracteriza por esa habilidad para contar historias vistas desde fuera, pero con implicaciones en nuestro yo más interno. Francisco Haghenbeck ha incursionado en varios géneros, y en todos con éxito: desde el cómic hasta la novela histórica, pasando por la novela negra, en la que se ha hecho de muchos seguidores a partir de su pintoresco personaje, el detective Sunny Pascal. Así que era de esperar que le diera otro giro a su trayectoria literaria con El libro secreto de Frida Kahlo, una novela que ya ha sido publicada en 21 países y traducida a 17 idiomas.

Lo que sigo sin entender es ese afán de algunos editores por querer encasillar a un escritor dentro de determinado género literario, hasta el punto de sugerir que una novela se publique con pseudónimo porque consideran que no corresponde con el estilo del autor. O peor aún, las advertencias que suelen hacer los editores norteamericanos (me imagino que para evitar futuras demandas) de que las recetas de tal o cual libro no deben ser cocinadas.

Por favor hagan caso omiso de dicha recomendación. Las recetas de este libro son magníficas, y si las preparan sentirán que El libro secreto de Frida Kahlo no se perdió, que lo tienen ustedes en sus manos, que vive, que respira, que se cuela entre los caldos… que habla. Si toda receta de cocina esconde una historia personal, familiar, nacional, todo intento de rescatarla corresponde a una búsqueda interna, a un interés por conocernos mejor, por saber cómo y dónde se cocinó nuestra historia. En qué cazuela, en qué lienzo, en qué cantina, en qué muro se fue macerando la nación que nos conforma. Ese maravilloso país que Haghenbeck retrata tan bien se convierte en una ofrenda de Día de Muertos, en un retablo, en un judas de cartón a punto de estallar. Sólo de la mano experimentada de F. G. Haghenbeck pudo surgir esta novela que es en sí misma un gran conjuro en contra de la muerte y a favor de la vida.

LAURA ESQUIVEL

El documento perdido de Frida

Entre los objetos personales de Frida Kahlo había una pequeña libreta negra a la que llamaba El libro de Hierba Santa. Era una colección de recetas de cocina para elaborar las ofrendas con motivo del Día de Muertos, ya que de acuerdo a la tradición, el 2 de noviembre los difuntos obtienen permiso divino para visitar la tierra, y debe recibírseles con un altar formado por flores de cempasúchil, panes azucarados, fotografías cargadas de añoranzas, estampas religiosas, incienso de olores místicos, juguetonas calaveras de azúcar, veladoras para iluminar el camino a la otra vida, y con los platillos predilectos de los difuntos. Al ser descubierta entre los objetos del museo ubicado en la calle de Londres en el hermoso barrio de Coyoacán, se convirtió en un valioso hallazgo que se exhibiría por primera vez en la monumental exposición en homenaje a Frida en el Palacio de Bellas Artes, con motivo del aniversario de su natalicio. Su existencia confirmaba la pasión y el tiempo que dedicaba a levantar sus famosos altares de muertos.

El día que se abrió la exhibición al público, la libreta desapareció.

Capítulo I

Esa noche de julio no era como tantas otras, las lluvias se habían quedado agazapadas en un rincón para ofrecer el manto negro de un cielo estrellado, libre de nubes fodongas que descargaran lágrimas sobre los habitantes de la ciudad. Si acaso un ligero viento silbaba cual chamaco jugueteando entre los árboles de una pomposa casa azul que dormitaba la cálida noche de verano.

Y fue precisamente en esa noche tranquila cuando se escuchó un constante golpeteo que retumbaba por todos los rincones del pueblo de Coyoacán. Eran los cascos de un caballo que tamborileaban al trotar por el empedrado. El eco de sus pasos resonaba en cada esquina de los hogares de altos techos de teja para avisar a todos sus moradores de la llegada de un extraño visitante.

Presa de curiosidad, debido a que México era ya una ciudad moderna, lejana de las arcaicas fábulas y leyendas pueblerinas, los pobladores de Coyoacán interrumpieron la cena para asomarse a través del rabillo de su portón y descubrir al enigmático cabalgador seguido de una corriente de aire “propia de difuntos o aparecidos”. Un perro bravo se enfrentó a ladridos al misterioso jinete, lo que no perturbó al hermoso corcel blanco y menos aún al que lo montaba: un adusto jinete cuyo pecho cubierto por un chaquetín marrón cruzaban pistoleras repletas de balas. Éste llevaba calado un sombrero de paja tan grande que igualaba en tamaño al domo de una iglesia y le oscurecía por completo el rostro. De entre las sombras de su semblante sólo se atisbaban unos impactantes ojos brillantes y un grueso bigote que sobresalía de ambos extremos de la cara. A su paso, los ancianos aseguraron las puertas con doble llave, pasador y tranca, temerosos aún del recuerdo de la Revolución, cuando esos visitantes traían consigo la ruina y desolación.

El jinete se detuvo en la esquina de la calle de Londres, frente a una casa añil cuya fachada toda de azul cobalto gritaba su peculiaridad en el vecindario. Los ventanales figuraban gigantescos párpados asentados junto al portón. El caballo se movió nervioso, apaciguándose en cuanto el jinete descendió para darle cariñosos golpecitos en el cuello. Luego de ajustarse sombrero y pistolera, el forastero se dirigió con aplomo hasta el portón y jaló el cordel haciendo repiquetear la campana. De inmediato se encendió una luz eléctrica y la entrada de la casona se iluminó por completo, descubriendo un ejército de polillas que zumbaban su desesperación alrededor del foco de la entrada. Cuando Chucho, el mozo indispensable de toda casa que se respetara, asomó su cabeza para descubrir al visitante, éste lo miró fijamente y avanzó un paso. Tembloroso, el cuidador lo dejó pasar no sin antes persignarse varias veces mientras rezaba algunos avemarías. Sin decir nada, el visitante cruzó el zaguán con grandes zancadas hasta llegar a una maravillosa locación decorada con muebles artesanales, plantas exóticas e ídolos prehispánicos. La casa estaba llena de contrastes. En ella convivían objetos de dolor, recuerdos de alegría, sueños pasados y triunfos presentes. Cada cosa hablaba para mostrar el mundo privado de su propietaria, quien esperaba al visitante en su habitación.

El recién llegado caminó por cada cuarto con la soltura propia de quien los conociera de memoria. A su paso encontró un enorme Judas de cartón con gruesos bigotes de panadero, que en lugar de ser tronado el próximo domingo de resurrección tendría que conformarse con servir de modelo de algún cuadro de su propietaria; pasó frente a calaveras de azúcar que le sonreían con su eterno gesto endulzado de felicidad; dejó atrás las figuras aztecas con referencias mortuorias y la colección de libros empalagados de ideas revolucionarias; cruzó la sala que albergó a artistas que cambiaron un país y líderes que trasmutaron el mundo, sin pararse a mirar las viejas fotografías familiares de los antiguos inquilinos, ni las pinturas de colores que saltaban como un arco iris embriagado por un mezcal vaporoso; hasta llegar al comedor de madera, que añoraba las risas fáciles y las reuniones ruidosas.

La Casa Azul era un lugar donde se recibía a los amigos y conocidos con placer, y el jinete era un viejo conocido de la dueña, por eso Eulalia la cocinera, en cuanto lo vio, corrió a la cocina forrada de estruendosos mosaicos de Talavera a prepararle bocadillos y bebida. De todos los espacios de la casa, la cocina era el corazón que la hacía palpitar, convirtiendo una inerte edificación en un ser viviente. Más que una simple morada, la Casa Azul era el santuario, refugio y altar de su señora. La Casa Azul era Frida. En ella atesoraba recuerdos de su transitar por la vida. Era un lugar donde sin problemas convivían los retratos de Lenin, Stalin y Mao Tse-tung con retablos rústicos de la virgen de Guadalupe. Flanqueaban la cama de latón de Frida una enorme colección de muñecas de porcelana sobrevivientes de varias guerras, inocentes carritos de madera carmesí, aretes cubistas en forma de manos y milagros de plata para bendecir los favores de algún santo. Todo eso daba cuenta de los deseos olvidados de esa mujer sentenciada a vivir enclavada en su cama. Frida, la santa patrona de la melancolía, la mujer de la pasión, la pintora de la agonía, quien permanecía en su lecho, con la mirada en sus espejos que en silencio se peleaban por mostrarle la mejor imagen de la artista vestida de tehuana, zapoteca o de la mezcla de todas las culturas mexicanas. El más inclemente de todos era un espejo colocado en el techo de su cama, que se empeñaba en reflejarla para que pudiera encontrarse con el tema de toda su obra: ella misma.

Cuando el forastero entró a la recámara, Frida volvió su rostro adolorido y sus miradas se encontraron. Se le veía demacrada, flaca y cansada. Aparentaba mucho más que el medio siglo que había vivido. La mirada de sus ojos cafés era lejana, perdida a causa de las abundantes dosis de droga que se inyectaba para aplacar sus dolores y del tequila en el que maceraba sus desamores. Esos ojos que eran carbones grises a punto de extinguirse, y que alguna vez fueron llama encendida cuando Frida hablaba de arte, política y amor, ahora eran ojos lejanos, tristes, pero sobre todo cansados. Apenas si se movió, un corsé ortopédico la aprisionaba, coartándole la libertad. Una de sus piernas era la única que se revolvía nerviosa en busca de su compañera, la que le habían cortado unos meses atrás. Frida contempló a su visitante, recordando sus anteriores encuentros, cada uno atado a una desgracia. Esperaba esa reunión con desesperación, y cuando su habitación se inundó de un fuerte aroma a campo y tierra húmeda, supo que por fin el Mensajero había acudido a su llamado.

El Mensajero simplemente permaneció de pie junto a ella, posando su resplandeciente mirada sobre el delicado cuerpo quebrado. No se saludaron, pues a los viejos conocidos se les disculpan las inútiles reglas sociales: Frida se limitó a levantar la cabeza como preguntando cómo iba todo ahí de donde él venía, y él respondió con un toque de su mano al sombrero ancho para indicar que todo iba de maravilla. Entonces Frida, molesta, llamó a Eulalia para que atendiera al invitado. Los gritos fueron rudos, groseros. Su antiguo humor coqueto y parrandero había sido sepultado con la pierna amputada, había muerto con las operaciones y la congoja de sus enfermedades. Su trato hacia la gente era de limón amargo.

La sirvienta apareció con un platón muy coqueto, adornado de flores y un mantelito con pájaros bordados donde se leía un “Ella” escrito con pétalos de rosa blanca. Sobre una mesita al lado de la cama, colocó la charola que portaba la ofrenda dedicada al visitante: una botella de tequila y botana. Nerviosa por la presencia de ese hombre, Eulalia sirvió el aguardiente en dos copas de cristal soplado, del mismo azul de la casa, y las acompañó con sus respectivas sangritas; luego arrimó la fresca botana de pico de gallo, un queso panela horneado y limones partidos en cuartos. Antes de que las cítricas sonrisas dejaran de balancearse, Eulalia ya se había escabullido.

No podía evitar el escalofrío que le provocaba la presencia del extraño a esas horas de la noche; le ponía la piel de gallina. En cuanto pudo le aseguró al resto de la servidumbre que nunca vio que su cuerpo arrojara sombra. Por eso, al igual que Chucho, se recitó los avemarías y padrenuestros necesarios para alejar el mal de ojo y los aires fúnebres.

Frida tomó la copa de tequila. Con ese gesto tan suyo de levantar su ceja unida, se la empinó en la boca, un poco para mitigar las descargas de dolor en su cuerpo, y otro para acompañar a su invitado. El Mensajero hizo lo suyo con su copa, pero sin probar la sangrita. Fue una lástima que también desairara la botana, preparada con la receta que Lupe, la antigua esposa de Diego, le había enseñado a la pintora. Frida se sirvió otra copa. No era la primera de ese día, pero sí sería la última de su vida. El alcohol entró en su garganta, despertando su mente adormilada.

—Te llamé para que le mandes un recado a mi Madrina. Quiero cambiar nuestra cita del Día de Muertos. No habrá ofrenda este año. Quiero que venga mañana. Dile a ella que espero que la marcha sea feliz y esta vez no quiero volver.

Frida guardó silencio para dar tiempo a que el Mensajero contestara, pero como siempre, no hubo respuesta. Aunque nunca había escuchado su voz, ella insistía en hablarle. Sólo sus ojos hambrientos que clamaban tierra y libertad se clavaron en ella. Bebió su último tequila como un acto de solidaridad, dejó la copa y dio media vuelta para salir de la habitación con su cascabeleo de espuelas, dejando a la artista con la vida hecha trizas, como su esqueleto. Caminó por el patio con zancadas de caporal de rancho, pasando por el jardín donde las cotorras, perros y changos gritaban al notar su presencia. Llegó hasta la entrada cuyo portón abierto sostenía Chucho, y se despidió de él ariscamente con una inclinación de cabeza, mientras al asustado mozo le salían más persignadas que a una viuda en domingo. Montó de nuevo su caballo blanco y se perdió calle abajo en la noche azul negra.

Al escuchar los cascos alejarse tras el viento gélido, Frida apretó con su mano el pincel que rebosaba tinta negra. Garabateó una frase en su diario personal y la adornó añadiendo viñetas de ángeles negros. Terminó el dibujo con lágrimas en los ojos. Cerró el cuaderno y llamó de nuevo a la cocinera; luego sacó del buró una libreta negra desgastada, viejo obsequio de días felices, cuando aún podía soñar con vivir. Se la regaló su amiga Tina meses antes de que contrajera matrimonio con Diego. Ésta, además del recuerdo, era el único presente que guardaba con aprecio de su boda. La abrió en la primera página y leyó mediante un imperceptible movimiento de labios: “Ten el coraje de vivir, pues cualquiera puede morir”. Después comenzó a pasar las páginas con la lentitud y cuidado propios de un bibliotecario ante una biblia escrita en antiguos pergaminos. En cada hoja había tesoros escondidos, pedazos de su vida derramados en recetas de cocina que había aderezado, cual delicioso puchero, con poesías y comentarios sobre cada una de las personas de su vida. Ella misma le llamaba burlonamente El libro de Hierba Santa, pues ahí había escrito las recetas que utilizaba para levantar altares en cada Día de Muertos, en cumplimiento de una promesa hecha muchos años atrás. Rebuscó entre las hojas llenas de aroma a canela, pimienta y manojos de hierba santa, hasta que encontró la receta que le entregaría a Eulalia.

—Te voy a hacer un encargo muy importante, Eulalia. Mañana vas a preparar este plato tal cual lo tengo escrito. Te vas al mercado tempranito a comprar todo. Y quiero que te quede para chuparse los dedos —le indicó señalando la receta del platillo. Hizo una pausa para soportar la angustia de saber que la vida se le escurría, y continuó dando órdenes—: después de que cante el gallo, lo agarras, y lo matas para el guisado.

—Niña Fridita, ¿vas a matar al pobre del señor Cui-cuiri? —le preguntó admirada—. Pero si es tu preferido. Lo mimas como si fuera tu hijo.

Frida no se molestó en contestarle, simplemente volteó la cara y cerró los ojos para tratar de conciliar el sueño. Eulalia se retiró con el cuaderno pegado a su corazón.

En ese lecho que era su cárcel, Frida soñó banquetes, calaveras de azúcar y pinturas en una exposición. Al despertarse, ya no encontró a Eulalia. Su casa permanecía en silencio. Comenzó a dudar de que la visita del Mensajero y su vida toda, incluso su primera muerte, no fueran sino una jugarreta de las drogas prescritas para sobrellevar el dolor que la torturaba. Después de mucho pensarlo, supo que todo era verdad. Y rompió a llorar, de rabia, de angustia, hasta que el sueño volvió a arrullarla para alejarla otra vez de la realidad.

Horas más tarde llegó Diego de su estudio de San Ángel. Al entrar al dormitorio para ver a Frida, la descubrió dormida con un gesto de sufrimiento. Le extrañó notar que sobre la mesa de noche había una botella de tequila a medio tomar y dos vasos todavía olorosos a alcohol. Se intrigó aún más cuando los sirvientes le aseguraron que su patrona no había recibido visita alguna. Arrimó su mecedora y se sentó al lado de la cama de su mujer. Le tomó la mano con delicadeza, como si fuera una fina pieza de porcelana y la acarició suavemente, con miedo de lastimarla. En tanto, su memoria viajaba por los años de recuerdos compartidos; evocó el fuego que guardaba ese pequeño cuerpo al que amaba tanto con lujuria como con la devoción que un hijo experimenta hacia su madre. Degustó sus noches de sexo, coronadas por los delicados pechos blancos de Frida, tan pequeños como melocotones, por sus nalgas redondas, y recordó aquel día en que se lo dijo y ella tan coqueta sólo respondió: “¿Mis nalgas son como la hierba santa?”, luego le explicó que esa hoja posee la forma de un corazón. Lloró durante varios minutos al ver reducida esa pasión a una máquina rota. El sueño le llegó mientras decía en murmullo: “Mi Frida, mi niña Frida…”

Al siguiente día, después de que el gallo preferido de la pintora anunció el nuevo día, como prodigiosamente lo había hecho durante más de veintidós años, le torcieron el cogote y lo guisaron. Pero Frida nunca pudo degustarlo.

En el informe médico quedó consignado que su muerte fue a causa de una complicación pulmonar. Con la complicidad de las autoridades, Diego evitó que se le hiciera la autopsia. Y desde entonces, la teoría del suicidio se dispersó como el aroma del café matutino preparándose a fuego lento.

Las desgarradoras últimas palabras que Frida escribió en su diario fueron: “Espero que la marcha sea feliz y esta vez espero no volver”.

EL MENSAJERO

Una vez dijo: “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pise”. No me lo dijo a mí. Ni sé a quién se lo dijo, pero de que lo dijo, lo dijo. Hay que servirle tequila, sangrita y algo de comer, pues seguramente viene cansado del largo camino. Yo también estaría hasta la madre de andar cabalgando así.

Pico de gallo

La Lupe, un día que andaba de buenas, me dijo que la copa de tequila y el pico de gallo eran imprescindibles en Jalisco, en el ritual previo a la comida. Allá, en su pueblo, los trabajadores al llegar de sus labores en la parcela se sentaban en los equipales bajo la sombra del corredor a comer fruta sazonada y queso panela entre sorbo y sorbo de tequila.

~ 2 jícamas frescas peladas ~ 4 naranjas grandes y jugosas ~ 3 pepinos pelados ~ ½ piña pelada ~ 3 mangos semiverdes ~ 1 xoconostle ~ 1 manojo de cebollitas ~ 6 limones ~ 4 chiles verdes ~ sal de grano.

Hay que picar uniformemente y en cantidades iguales: jícama, naranja, pepino, piña, cebolla, mango y xoconostle. Si se le agregan granos de granada el plato puede adornarse como la bandera de México, y verse requetechulo. Hay que aderezar con la mezcla del jugo de los limones, los cuatro chiles y una cucharada de sal de grano. O bien, sazonarla sólo con limón y chile en polvo.

Queso panela horneado

La panela, que es de la tierra del tequila, es un queso fresco muy sabroso, diferente al que compro aquí. Se consigue en los mercados y en las tienditas de por allá. A veces Lupe se traía algunos muy sabrosos de sus viajes.

~ 1 queso panela ~ 1 diente de ajo grande ~ ¼ de taza de hojas de cilantro ~ ¼ de taza de hojas de perejil ~ ¼ de taza de hojas de albahaca ~ 1 cucharada de hojas de orégano fresco ~ ½ taza de aceite de oliva ~ sal y pimienta negra recién molida.

Hay que poner en una cazuela de barro un queso panela grande oreado y luego bañarlo con una salsa que se prepara picando finamente el diente de ajo y el resto de los ingredientes. Se sazona con sal y pimienta y se deja macerar durante 6 horas en un sitio fresco, ya sea en el patio o en la ventana, cuidando que no se lo coman los changos. Después se hornea a 180 grados centígrados durante 20 minutos o hasta que comience a derretirse. Se sirve cuando todavía está calientito. Esta preparación es buena para ofrecerla como botana acompañada de tostadas o rebanadas de birote.

Sangrita

Esta receta de sangrita la conseguí en un viaje con Muray. Fue cuando me enseñó que debía acompañar mi tequila con una bebida agridulce. A mí me gusta el tequila solo, como los machos, y siempre me ha servido para impresionar a los invitados gringos que vienen a ver a Diego.

~ 2 chiles anchos ~ 2 cucharadas de cebolla picada ~ 2 tazas de jugo de naranja ~ 1 taza de jugo de limón verde ~ sal.

Hay que poner los chiles anchos asados, desvenados y sin semillas a hervir por 2 minutos, y luego dejarlos reposar 10. Se mezcla la cebolla, el jugo de naranja y la media taza de jugo de limón verde y se ponen junto al chile ancho en la licuadora o en un molcajete; se muele todo muy bien y se le agrega sal. Se le puede añadir más jugo de naranja, limón o jugo de tomate.

La sangrita es la mujer. Es la que huele a especias y cebollas. La que le pone el color y lo picoso al macho tequila. Ellos dos, juntos, son un idilio perfecto.

Cuánto me gustaría ser así con mi Dieguito. Pero él puede ser mi amigo, mi hijo, mi amante, mi colega; nunca mi esposo. Después del choque que tuve con el tranvía, él ha sido mi peor accidente.

Capítulo II

Ella, la mujer que pintaba el tema que mejor conocía, la de los ojos profundos con cejas pobladas como un colibrí alzando el vuelo, la de los labios duros, mirar rápido y dolor eterno, no siempre fue así. Aunque hubo constantes: la ausencia de Dios —se convirtió en atea por convicción—, la pasión por el día a día y la lujuria por el mañana. Así como los grandes ahuehuetes que contemplan la historia en silencio fueron semillas, así Frida también fue niña.

Capítulo III

L

Capítulo VI

E

Capítulo VII

Frida ya había cumplido veinte años y nuevamente había aprendido a caminar, despacio, cual malabarista en cable. En esa época conoció a su alma gemela: Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini. Un nombre endiabladamente complicado el de su amiga fotógrafa a la que todos llamaban Tina, arrebatadoramente bella como impulsivamente loca, un huracán de paso por la Tierra que transformaba todo lo que la circundaba. Había tenido tantos hombres como trabajos: costurera, diseñadora, actriz de teatro y de cine en Hollywood. Ante ella, todas las mujeres que Frida había conocido parecían simples pueblerinas disfrazadas de modernas. Tina poseía la rudeza de una roca, sonrisa de hombre, ojos de gato, voz de adolescente y manos de duquesa medieval. Era capaz de convocar no sólo el entusiasmo por vivir, sino de despertar los deseos carnales escondidos en la mente de cualquier hombre o mujer; parte diosa, parte deseo, Tina era la vida misma.

—En verdad a veces me confundo y no sé si amo más al hombre que me hace el amor o su sueño de hacer la revolución —le confesó un día Tina a Frida.

Las dos muchachas compartían su intimidad después de una súbita amistad fraguada por la misma pasión: la lucha social. Se sentían comprometidas con la revolución mundial y eran militantes activas del Partido Comunista Mexicano.

—¿Y quién te deja más satisfecha? ¿El hombre o la revolución? —le preguntó Frida divertida, ya que si era cosa de ponerse a decir verdades ella no se quedaba atrás.

Desde siempre había estado interesada en cuestiones políticas, y en cuanto se recuperó de su accidente se dedicó por completo a la militancia, abrazando el comunismo para ahogar en él sus desamores. Al descubrir a Tina en ese ambiente, quedó prendada de ella.

—Desde luego la revolución. Y algunas mujeres —respondió Tina, llegando hasta ahí con sus verdades y poniendo fin a su discurso para besar apasionadamente a Frida, que escuchaba divertida las disertaciones políticas y las aventuras románticas de Tina.

A ella y a su convicción de que el comunismo era el futuro de México y el mundo, Frida debía su filiación al Partido. En ella descubrió también a la amante que le haría olvidar a Alejandro. No le fue difícil enamorarse de la despampanante italiana. Envidiosas, las mujeres tachaban a Tina de ligera y revoltosa. Y cómo no envidiarla si era el alma de las reuniones de artistas e intelectuales que se congregaban en su departamento de la colonia Roma: Orozco, Siqueiros, Rivera, Montenegro, Charlot, Covarrubias y la beldad Nahui Olin.

Tina introdujo a Frida en ese mundo de noches bohemias donde se bebía tequila, se cantaban corridos y, sobre todo, se hablaba de política. Su amistad pronto devino en atracción y en la cama de Tina comenzaron a esperar juntas la llegada de sus famosos invitados. De esa manera se protegían, se escuchaban, se reconfortaban, pues aunque en ellas se perfilaba un carácter de piedra, toda mujer es frágil por dentro cuando no encuentra un amor al que aferrarse.

—Te voy a enseñar a hacer pasta como la que preparan las donne en Venecia —le dijo Tina desempacando los productos que habían comprado en el mercado. Ya habían destapado una botella de vino y aguardaban que el calor de su garganta las despojara de sus inhibiciones.

—¿Y esas donne son tan lindas como tú? —le preguntó Frida robándole una ramita de albahaca del manojo que Tina tenía en la mano; luego, le robó un beso tronado en la boca.

—Tan lindas como las mexicanas —respondió también robándole un beso a Frida.

Sus ojos se cruzaron con la complicidad propia de dos niñas al borde de una travesura.

Entre ellas había un lenguaje de caricias, sonrisas y arrumacos que decían más que los poemas cursis con que toscamente algunos hombres intentan conquistar a las mujeres. Tina se empeñó en buscar algo entre sus papeles de la cocina y no paró hasta descubrir una hermosa libreta negra cerrada por una liga. Se la acababa de regalar su nueva pareja, el periodista Juan Antonio Mella.

—Es para ti, para que no me olvides.

—¿Por qué lo haría?

—Friducha, porque nada es para siempre. Necesitas un hombre que te proteja, que te quiera… Y comunista, desde luego —le dijo Tina.

Frida parecía feliz, embriagada por su nueva vida, pero la soledad la atenazaba a cada momento. Quizá ya había olvidado su trato con la mujer del velo y la pintura le servía como consuelo, pero estaba escaso el cariño y a ella le gustaban los excesos.

—Preséntame a Diego —se atrevió a decirle Frida, recordando sus años de estudiante cuando se embelesaba al verlo pintar.

Tina acababa de posar desnuda para los murales de Diego en Chapingo y, por supuesto, había terminado por acostarse con él.

—Diego es malo para ti, Friducha. Te va a comer y luego te escupirá como si fuera un ogro.

—Yo dije de escuincla que le iba a dar un hijo a Diego, pero las estiradas de mis amigas decían que era un gordo sucio. A mí no me importa, pues decidí que lo bañaré antes de acostarme con él.

Rieron a carcajadas, sin tapujos. Tina le besó las manos a Frida con el cariño de una hermana mayor que la bendice cuando está a punto de contraer nupcias. Era su manera de decir que la aventura entre ellas había terminado y que sus vidas proseguirían con la comodidad de conocerse mejor. Se abrazaron largamente, remembrando las horas que habían permanecido desnudas abrazadas con la mirada fija en el foco pelón mientras se narraban sus vidas con chistes que sólo entre ellas festejaban. Se separaron para continuar cocinando, pues se acercaba la hora de inicio de la reunión de ese día. Sus invitados podrían ser muy comunistas pero no perdonaban que faltara un taco y un tequila mientras discutían cómo arreglar el mundo. Antes de seguir machacando la verdura para la pasta, Tina le dijo:

—Tarde o temprano te arrepentirás.

Sabía que Diego tenía un apetito descomunal hacia la comida y hacia los cuerpos bellos de mujeres jóvenes. Y Tina también sabía que Frida era frágil y quería protegerla. Aun así, esa noche cumplió su promesa y presentó a quienes habían sido sus amantes. Diego ya estaba borracho cuando llegó a la reunión y a la menor provocación sacó su pistola y comenzó a disparar contra todo aquello que tuviera visos de imperialismo. La fiesta terminó cuando de dos tiros destruyó el fonógrafo. Frida se asustó un poco por esa actitud violenta, pero al mismo tiempo se fascinó por la sensación de peligro que le provocaba ese ogro con ojos de rana.

Días después se produjo el verdadero encuentro. En una tarde lluviosa, de ésas en que el cielo de la ciudad de México llora como viuda melancólica, Diego estaba trepado sobre sus andamios pintando uno de sus murales en la Secretaría de Educación. Entonces escuchó una voz femenina que retumbaba por las paredes del edificio como un hada que lo llamara desde abajo:

—Diego, por favor baja. ¡Quiero decirte algo importante!

Estudió con sus ojos anfibios a su interlocutora. Olía a carne fresca, deliciosamente formada para devorar su cuerpo vigoroso, su atractivo rostro de ojos profundos y pelo carbón. Notó que las pobladas cejas se unían coronando la delicada nariz. Se imaginó al verlas unas alas de mirlo que luchaban por volar de esa cara.

Diego descendió lentamente entre tablas y tubos. Cuando llegó a su lado, se percató de cuán diminuta era esa mujer. Ya lo había dicho Tina: un ogro y una princesa.

—No vine a divertirme contigo, yo tengo que trabajar para ganarme la vida. Tengo unos cuadros que quiero que veas, pero no me vengas con vaciladas ni lambisconerías, que de mí no sacarás nada. Quiero tu opinión profesional. No deseo alimentar mi vanidad, así que si no crees que pueda llegar a ser una buena artista, mejor los quemamos y a otra cosa, mariposa… ¿Quieres verlos?

—Sí.

Conforme le mostraba sus pinturas las recargaba contra la pared del mural que parecía ser una graciosa metáfora de la pareja: los diminutos óleos contra la opresora pared. Diego se impresionó. Su reacción fue transparente como el agua. En cada obra descubrió una explosión de energía poco usual, con líneas que jugaban con la ambigüedad de la severidad y la delicadeza. Acostumbrado a criticar a principiantes que utilizan trucos para hacerse notar, Diego no encontró facilidad ni engaños. Era real cada centímetro del lienzo, exudando la sensualidad de la mujer y gritando su dolor.

Frida se dio cuenta de inmediato de la excitación de Diego. El entusiasmo salía a cubetazos de su cara. Se llevó las manos a la cadera y como una niña que regaña a sus muñecas, aporreó al artista señalándolo con el dedo:

—Yo no quiero cumplidos, quiero oír tu crítica verdadera.

—A ver, chamaca… Si tanto desconfías de mi palabra, entonces, ¿para qué chingaos vienes a preguntarme? —Diego le devolvió el desplante.

Frida se intimidó un poco, pero rápidamente retomó su fuerza.

—Tus amigos me dijeron que si una muchacha que no sea totalmente horrorosa te pide consejo, tú dirás lo que sea para echártela al plato — le gruñó Frida mientras recogía sus óleos.

Diego la miraba sin detenerla, divertido ante esa situación que lo arrancaba de la monotonía de su ardua labor. Con los lienzos en la mano, Frida volteó a ver al muralista y un largo e incómodo silencio inundó el recinto. De pronto, el retumbar de unos tacones los sacó de su ensoñación. Se acercaba Lupe, la exesposa de Diego, con una enorme canasta cargada de víveres y guisados calientitos.

—¿Y esta escuincla quién es? —reclamó aquella mujer en la que encarnaban las dotes de una escultura renacentista: alta, de pechos potentes y caderas carnosas apostadas sobre vastas piernas torneadas.

Sin ocuparse de la recién llegada, Diego se dirigió a Frida.

—Tú debes seguir pintando. Ponte a chambear en nuevos lienzos. Podré ir a verlos el domingo, cuando no trabajo.

—Vivo en Coyoacán, Londres 126 —le dijo Frida y se alejó sin saludar a Lupe, que ardiendo de rabia se dedicó a examinar celosa a la muchacha.

—Esa cabrona es la misma que te iba a ver en el mural de la Preparatoria —escupió con odio al que había sido su marido.

Diego, satisfecho como león que recién ha engullido a su presa, se lo corroboró:

—Esa misma.

Cuando Diego llegó a casa de Frida, se topó con una construcción tipo hacienda, elegante y sobria. Se acomodó su enorme sombrero de vaquero y tocó con aplomo el portón de madera. Mientras esperaba, escuchó a alguien silbar La Internacional. La canción, como caída del cielo, le llovía de un paraíso socialista. En cuanto entró a la casa se topó con Frida vestida de overol y trepada en la copa de un árbol bajando limones. Al verlo, descendió con pequeños brincos y riéndose se acercó hasta él, lo tomó de la mano como si fuera una niña que desea enseñar sus juguetes a un adulto, y lo llevó hasta su dormitorio donde le presumió el resto de sus obras. El rey sapo no sabía si deleitarse con las obras o con la mujer que acababa de conocer. Todas sus palabras las guardaba en su corazón, pues se había prendado completamente de ella. Frida supo que lo había hechizado y se dejó cortejar.

Después de varias visitas, Diego se animó a besarla bajo un farol afuera de su casa, como a una novia primeriza. Tanta fuerza desató ese beso, que las farolas de la calle se apagaron. Esa noche Frida se separó de aquel hombre dieciocho años mayor que ella con la certeza de que le estaba sucediendo algo extraordinario. Durante un segundo, tan efímero como el paso de una mosca, logró ver a la mujer del velo en la esquina de su cuadra.

Sus amigos, incluida Tina, que no sabía si llorar o reír, se sorprendieron al enterarse de que Diego pretendía desposar a Frida. Mamá Matilde no estaba tan contenta de que su hija se casara con ese “comecuras”, divorciado y mujeriego; en cambio, papá Guillermo hizo a un lado su algidez alemana y le dijo a su futuro yerno:

—Veo que realmente te interesa mi hija.

—Pues claro, si no, no estaría viniendo desde México hasta Coyoacán para verla —contestó Diego como si fuera obvia la respuesta.

—Ella es un demonio —le confesó papá Guillermo.

—Ya lo sé.

—Bueno— Usted sabrá, yo se lo advertí —terminó la entrevista con el novio y se fue a leer a su estudio. El matrimonio estaba aceptado.

LAS RECETAS DE TINA

Para llenar el buche de todos esos lambiscones que llegaban al departamento de Tina, ella ponía el taco, y ellos, el chupe y tabaco. Era una hazaña preparar para todos. Poníamos una gran cacerola con pasta y Tina hacía varias salsas. En la cremería de la esquina, al lado del Edificio Condesa, nuestro marchante nos conseguía un gran queso cotija ahumado para sustituir el parmesano. Era más barato, y un pintor borracho no reconoce la diferencia.

Salsa para pasta con mejillones, naranja y tomate

~ ½ kilo de tomates pelados sin semillas ~ 2 cucharaditas de aceite de oliva ~ 1 cebolla gorda picada finamente ~ 1 diente de ajo machacado ~ ½ cucharadita de chile trozado ~ ¾ de taza de vino blanco seco ~ 3 cucharaditas de orégano ~ ½ cucharadita de azúcar ~ 3 cucharadas de jugo de naranja ~ 20 mejillones limpios ~ 2 cucharaditas de ralladura de naranja ~ 2 cucharaditas de perejil picado ~ sal y pimienta.

Los tomates pelados se tienen que machacar con un mazo de cocina. Luego se pone a calentar el aceite en una cacerola y se fríe la cebolla, el ajo y el chile trozado como por 5 minutos. Después se añade el tomate, un poco de vino, el orégano, el azúcar y el jugo de naranja. Se sazona con sal y pimienta y se deja hervir un ratito; entonces se baja el fuego y así se deja hasta que la salsa quede espesa. Mientras tanto, los mejillones se ponen en el horno con el resto del vino blanco, hasta que abren; entonces se mezclan con la salsa de tomate con todo y el jugo del vino donde se cocieron. Para servir, se espolvorea encima la mezcla del perejil picado y la ralladura de naranja.

Salsa de anchoas y aceitunas

~ 200 gramos de aceitunas verdes rebanadas ~ 1 cucharadita de filetes de anchoa picados finamente ~ ¼ de queso parmesano rallado ~ ½ taza de nueces picadas en trozos chicos ~ 1 cucharadita de orégano ~ 3 cucharaditas de albahaca fresca ~ 1 cucharadita de perejil picado ~ ½ taza de aceite de oliva puro ~ sal y pimienta.

Se mezclan las aceitunas, las anchoas, el queso parmesano, las nueces, el orégano, la albahaca y el perejil; después, poco a poco, se vierte el aceite de oliva, revolviendo hasta conseguir una pasta. Se deja reposar durante 2 horas para que los sabores se mezclen bien. Se sazona al gusto con sal y pimienta y se mezcla con la pasta.

Tiramisú

Un día Tina me dijo que el nombre del pastel provenía de una expresión que quería decir: “es tan fresco, que tírame ahí”. No sé si me mintió. Me gustó y lo anoté, pero luego me enteré de que en verdad quería decir “jálame hacia arriba”. Nunca se puede confiar en un italiano, menos si dice te amo.

~ 500 gramos de galletas soletas ~ 200 gramos de crema dulce ~ 250 gramos de queso ricotta o mascarpone ~ 150 gramos de azúcar glase ~ 1 queso crema ~ 1 taza de café espresso ~ 3 cucharadas de brandy ~ 3 cucharadas de licor de café ~ cocoa (la necesaria).

Se bate muy bien la crema dulce con los quesos y el azúcar. Aparte se mezclan el café espresso, el licor de café y el brandy, para en esta mezcla remojar las soletas. En un molde se pone una capa de soletas remojadas, otra capa de la mezcla de queso y se espolvorea con cocoa, se van repitiendo las capas, hasta terminar con una última capa de cocoa. Se refrigera cuando menos durante 2 horas.

Capítulo VIII

Frida se enamoró de Diego de la forma en que las mujeres se rinden ante los hombres que sólo les traen dolor: como una perfecta idiota. Desde el momento en que decidió que Diego sería su nueva razón para vivir, Frida decidió guardar corazón, ojos y tripas en el armario de su cabeza, ponerle el nombre de Diego, cerrarlo con llave y tirarla al río de la pasión. Ahora que se le había cumplido el sueño de que el máximo representante intelectual de México le rindiera pleitesía a ella, una efímera paloma con la pata herida, no sólo había crecido su ego, sino que su cabeza se llenó de absurdas teorías, sintiéndose elevada al Olimpo donde ese dios-rana regía, convirtiéndola en una diosa, al menos para él.

Le había sido difícil volver a enamorarse después de su ruptura con Alejandro. Sus efímeras relaciones sexuales con otros hombres y mujeres simplemente le sirvieron para apaciguar el carbón que había comenzado a arder desde el accidente, pero por más que su cuerpo se entregara a sus compañeros, no lograba apagarlo. Con Diego todo fue diferente, pues por fin había encontrado a alguien afín en inteligencia, con quien su mente aguda y poco convencional nunca se aburriría. Lo confirmó cuando escuchó decir a Diego: “Frida, prefiero cien enemigos inteligentes que un amigo idiota”.

Parecía que nunca llegarían a cansarse de ellos mismos, poseían un sinnúmero de temas comunes sobre los que conversaban por la tarde; ella sentada debajo de la estructura del andamio, él pintando: desde el realismo social, la lucha del proletariado, el arte y los chismes picantes de los conocidos.

Un día llegó Lupe, la exmujer de Diego, para discutir algún tema sobre las hijas que habían procreado. Ahí encontró que Frida ya no vestía de elegante blusa blanca con escote ni falda negra. Se estaba transformando pausadamente, como si hubiera entrado a un capullo de mariposa. Usaba una simple camisa roja, con un lustroso broche de la hoz y el martillo, pantalones de mezclilla y chamarra de cuero, libre ya de todo símbolo de banalidad de la moral burguesa.

—¿Y esta escuincla? ¿Ya le dieron permiso sus papás de quedarse tan tarde? —comentó ponzoñosa soltándole una mirada de cuchillo recién afilado.

—Lupe, me voy a casar con Frida. He pedido su mano —le gritó Diego desde las alturas con sonrisa jovial.

Frida arqueó sarcásticamente su amplia ceja y colocó en su rostro la careta de triunfo.

—Me lo ha pedido ayer por la noche —aseguró Frida.

Lupe pateó la tarima y se dio media vuelta regalándole un consejo a la próxima mujer de Diego:

—Él es tan propenso al amor como una veleta.

Frida no le dio importancia, ella se sabía triunfadora. Así que, coronados como los dioses artistas del proletariado, decidieron consumar su unión como dignos militantes del Partido Comunista: muy sencilla, muy parca, muy alegre y con mucho alcohol.

Un 21 de agosto del último año de la década de los veinte fue la pachanga. Frida pensó mucho en cómo preparar el festejo, era la última hija soltera de la familia y siguiendo su costumbre de ser diferente, deseaba sorprender a todos. Pidió una de las largas faldas color caramelo que usaba su sirvienta. Luego buscó entre la ropa de la muchacha oaxaqueña una blusa que aún oliera a la cocina donde preparaban el mole, los panes y las torrejas. Por último, un rebozo, símbolo de la maternidad mexicana, pero también de las revolucionarias, mujeres fuertes y recias que no dudaban en despacharse a un pelón con tal de salvar a su hombre. Se hizo una trenza hacia atrás, con la raya en medio, pues le parecía que su Madrina aprobaría el peinado. Se acomodó su pierna raquítica dentro de gastados pero lustrosos zapatos. Así se dirigió al juzgado de Coyoacán con el único pariente que la acompañó: papá Guillermo, que orgulloso la condujo del brazo por las empedradas calles del pueblo, inclinando la cara a manera de saludo cuando se encontraban a algún conocido. Ahí estaba el español de la cantina que festejó la belleza de la novia, la marchante de la esquina que le regaló una rosa y el policía que descargó el aire de sus pulmones en un pitazo para saludar a la novia.

En una austera oficina burocrática, en la que sólo cabía la elegancia de un retrato del presidente de la república, esperaba ya el alcalde de Coyoacán con un corte de pelo estruendoso, corbata tan amplia como mantel y aliento alcohólico, pues combinaba su labor de funcionario con la de comerciante de pulque. A su lado, orgullosos, los testigos enrollaban con las manos las alas de sus sombreros cual tacos de sal: un peluquero, un doctor homeópata y el juez de la comunidad. Para recibir a la novia, el máximo pintor mexicano vivo, calzado con botas mineras que pedían a gritos una boleada, pantalones rabones ceñidos arriba del ombligo para evitar que se cayeran por la gran panza; camisa que en algún año fue planchada, saco de lana, corbata del tamaño de un mantel y sombrero que no atinaba a ocultar el pelo rizado de orgía en peluquería. A su lado, bella hasta molestar la vista, Tina, que se había arreglado bien coqueta para hacer el papel de Madrina.

“Estamos aquí reunidos para efectuar el matrimonio del señor Diego Rivera y la señorita Frida Kahlo…”, comenzó el