Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

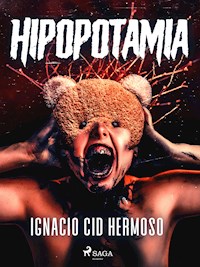

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

El osito Cochambre entraba en su cueva. El coche de Patricia se salía de la carretera. Elisa regresaba a la vida de Mauro. Cristian volvía a casa repleto de problemas. Pero el osito Cochambre decidió abandonar su encierro para recordarle a Mauro que el pasado no pasa si no lo devoras.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ignacio Cid Hermoso

El osito Cochambre

Saga

El osito Cochambre

Copyright © 2012, 2021 Ignacio Cid Hermoso and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726879858

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

CAPÍTULO 1

¿Qué debería hacer para ser yo misma,

para existir por mí misma,

para dejar de ser solo un ínfimo parásito

del ser que es la Tierra?

Rèjean Ducharme, El valle de los avasallados.

1

Tengo la cabeza llena de pensamientos tristes.

Por más que intente olvidarlo, ya nada es como antes. Nada tengo que ver con el valiente niño que fui o con el tímido adolescente que jamás me dio tiempo a ser. Aun así, los recuerdos manchan de nostalgia más de lo que el tiempo da abasto para limpiar.

Recuerdo mi infancia. Aquellos veranos interminables adheridos al cemento de una ciudad sin mar, la bruma de un calor que se antojaba eterno y ese generoso puñado de horas de inmortalidad. Recuerdo el olor de mi primera escuela. El desodorante de mi profesora y la brutal certeza que por aquel entonces albergaba de que me acabaría casando con ella. Imágenes y olores que creía perdidos para siempre retornan a mí como si nunca me hubieran abandonado.

Con siete años se ama como nunca se vuelve a amar en la vida. Los ardores de la niñez nacen y mueren en el corazón, porque para entonces no creemos que se pueda amar con ninguna otra parte del cuerpo. Aquella joven mujer, que para mí era poco menos que una diosa —pero que en realidad no pasaba de ser una simple maestrilla de veintitantos años—, se agachaba sobre mi pupitre para corregirme el dictado, y en su inocente gesto, desprovisto de cualquier sospecha de deseo, yo inhalaba su fragancia y me entregaba al deleite de los misterios que encerraban aquellos vapores de colonia barata y el sudor de todo un día de batalla. Misterios ligados a su piel, que se hinchaba, segura y tersa, más allá del último botón que cerraba su camisa. Aquel lugar apenas insinuado bajo la tela en el que yo pensaba que acabaría apoyando mi cabeza cada noche. Cerraba los ojos y me dejaba llevar. Dócilmente permitía que ella, con sus dedos largos y tibios, acariciara los míos y guiara mi lápiz a través del cuaderno para completar una estupenda «a» caligráfica o poner la tilde que le faltaba a la palabra de turno. En esos momentos, el ombligo se me anudaba, impidiendo que las cientos de larvas que se retorcían en mi vientre pudieran escapar de allí adentro. Era un amor mágico, hirientemente platónico y más amargo que ningún otro que haya vivido desde entonces. Supongo que la primera vez que te rompen el corazón es la que más duele. Por eso, después de que me armara del valor suficiente como para encerrarme en mi cuarto durante toda una tarde, escribiéndole aquella carta de amor; después de que se la dejara en su mesa sin poder tan siquiera levantar la vista de mis zapatos; cuando después ella desdobló el papel y la leyó..., entonces se me partió el alma. A ella le encantó, por supuesto. Desde niño poseo la virtud o el defecto de poder expresarme mejor con el papel que con la boca. La vergüenza vino cuando, nada más leerla, se levantó de su silla de un salto, me acarició la cabeza como quien acariciaba el pelo de su hermanito pequeño y, sonriendo, me dijo: «esto es realmente bonito, Mauro. Cuando seas mayor te ganarás la vida como escritor». Después salió del aula y fue a enseñar a las demás profesoras del colegio la carta que con tanta pasión y entrega había estado pariendo durante toda aquella tarde. Yo no quería que la bruja de la señorita Amelia leyera mi carta. Ni tampoco ninguna de las gemelas obesas que daban clase a los cursos superiores y cuyos nombres ya olvidé. Yo solo quería que la leyera la señorita Sandra. Por eso la escribí. Para que la leyera ella. Solo ella. Por eso había descrito el bonito efecto que el sol de la mañana le arrancaba a la larga cascada de su pelo castaño cuan do se reflejaba a través de la ventana. Por eso le descubrí cómo su olor corporal me embriagaba y hacía que me sintiera tan bien cada vez que se agachaba sobre mi cuaderno. Cada vez que ella se agachaba sobre mí...

Sin embargo, aquel triste día descubrí que la señorita Sandra no me tomaba en serio. Por primera vez fui consciente de que para ella yo no era más que un niño. Un chiquillo con cuyo corazón podía hacer lo que le viniera en gana, como, por ejemplo, afilar los lápices que descansaban dentro del tarrito de cristal que había encima de su mesa. Me sentí pequeño. Muy pequeño, ínfimo y sin importancia. Creí que nadie nunca me podría amar con la fuerza con que yo la amaba a ella entonces.

Todavía hoy sigo sin estar seguro de haberlo hecho.

Tuve novias, claro. Dos novias. Mientras fui un niño. La primera jamás llegó a saber que era mi novia. Con la segunda me casé. De hecho, técnicamente, a día de hoy sigo casado con ella. Pero ella ya no está conmigo. Murió hace seis años. Y lo peor de todo es que no sé si me quería cuando murió. En mi fuero interno pienso que no, que murió mientras me odiaba. Y que la culpa de que me odiase fue mía. A veces pienso que quizá también fue mía la culpa de que se muriera.

Pero eso es otra historia. Eso es algo que vino después. Mucho tiempo después.

Por aquel entonces, yo apenas pensaba en la muerte. O pensaba en ella todo lo que un niño de siete años podía pensar en la muerte. Con siete años se sabe de amor, no de muerte; y ese es un proceso que, apenas sin reparar en ello, se va invirtiendo con la edad, hasta que uno acaba irremisiblemente enamorado de la propia idea de morir. Al menos, eso es lo que siempre pensé que habría de sucederle a un escritor, por lo que no puedo quejarme demasiado.

El caso es que, justo aquel día, nada más llegar del colegio y con los pedacitos de mi corazón aún húmedos entre mis manos, en lugar de echarme a llorar sobre mi cama y no querer saber nada del mundo, me puse a escribir como nunca antes lo había hecho y nunca más lo volvería hacer. Al menos no con ese ímpetu y esa voracidad creati-va que giraba y se retorcía como un huracán entre mis dedos.

Comencé a escribir sobre el osito y su mundo de trapo.

Su mundo polvoriento repleto de situaciones descabelladas. En un principio lo llamé Las aventuras del osito Trapo. Fue mi hermano, tiempo después, quien me sugirió que lo llamase Las aventuras del osito Cochambroso. No sé con exactitud en qué momento el osito Trapo pasó a llamarse el osito Cochambre. En cualquier caso, creo que la mutación no consistió en un hecho aislado, sino más bien en un proceso degenerativo —o evolutivo— a lo largo de los múltiples capítulos que llegué a escribir durante mi infancia y mi temprana adolescencia. Lo curioso de las aventuras del osito Cochambre es que muy pocas veces fui capaz de llevarlas a un buen final, a una conclusión lógica o satisfactoria. De hecho, creo que este fue uno de los defectos que arrastré a lo largo de los años e impidieron que llegara a convertirme en un buen escritor. Mi principal defecto, que dirían algunos. Nunca fui capaz de acabar una historia de acuerdo a la lógica de su propio planteamiento. No obstante, por aquellos días, el destino inmediato de un osito de mentira que se arrastraba en cada episodio a través de un mundo extraño de cartón piedra y sorprendentemente violento, era tan evidente como infantil en su inocente desenlace. Cuando el cuento llegaba a un punto en el que la trama quedaba embarrada, cuando el pobre osito ya no tenía escapatoria o todo lo que ocurría a su alrededor era tan absurdo que no podía concebir resolución alguna..., entonces el osito Cochambre se metía en su cueva, se sacaba la piel y renacía glorioso desde un punto intermedio, lo suficientemente alejado de la zona pantanosa como para tener tiempo de no volver a cometer los mismos errores. Mudaba de piel de trapo, cambiaba el relleno de espuma y se volvía a coser con hilo de seda. Era un nuevo oso dispuesto a finalizar el cuento por todo lo alto. El traje le solía valer hasta su siguiente aventura, de la que volvería a salir airoso una vez hubiera vuelto a cambiar de piel en su Cueva de los Recambios. En aquella cueva donde nunca nadie entraba y en la que debía de haber miles de pieles colgando inertes sin relleno, con los ojos vacíos y las bocas torcidas en tristes rictus de soledad. No obstante, tarde o temprano, a cada una le tocaba su momento de gloria. Porque el osito Cochambre siempre acababa echan do mano de nuevos recambios. De nuevas pieles.

Aquel primer día que empecé a escribir, el osito estaba nuevo y reluciente. Era mi primer «yo» con piel de chico roto personificado en un muñeco de trapo que vivía en una selva higiénica de rollos de papel. Más adelante, cada vez que el mundo me abrumaba y mi casa se convertía en un árbol de llagas, cada vez que la realidad me avasallaba y no tenía lugar a donde ir..., entonces recurría a mi osito. Utilizaba mi osito para contar historias que exorcizasen la implacable realidad de mi vida. Y cuando las cosas comenzaban a ir mal de verdad, entonces podía cambiar de piel y ser otro osito distinto. Eso era algo que, ya con siete años, comprendía que era imposible que sucediera en la vida real. En la vida real uno nunca podía deshacer el camino andado. No se podía volver hacia atrás. Cuando uno quedaba embarrado en la vida real, no le quedaba más remedio que tragar barro. Tragar mucho barro. Demasiado, en ocasiones.

Sea como fuere, el osito Cochambre me sirvió para huir del campo de minas en que se fue convirtiendo mi casa, así como para evadirme de aquel mundo cambiante al que no era capaz de adaptarme. Un mundo que, según iba dejando de ser un chiquillo, cada vez me daba más miedo. Y es que al principio me pude permitir el lujo de ser un soñador porque no era más que un niño, pero a medida que fui cre-ciendo, la ensoñación se fue volviendo en mi contra. Esa ensoñación me fue convirtiendo en un chico idealista y terriblemente romántico que poseía la capacidad de enamorarse, sin razón alguna, con la velocidad de un rayo. Esto me sucedía a poco que soñara una sola noche con estar enamorado de cierta persona. Luego, cuando la veía a la mañana siguiente, cuando volvía a encontrarme de cara a esa persona con la que había compartido tantos días sin prestarle mayor atención, empezaba a comportarme como un imbécil: me quedaba mirándola sin saber bien qué decir y el corazón se me aceleraba a causa de un miedo sin sentido, provocado por aquella extraña pasión.

Pasé largos años enamorado de dos mujeres distintas. Mientras los demás chicos de mi edad apenas pensaban en mujeres, yo solo podía pensar en Soraya: una chica delgaducha con la que una noche soñé que hacía el amor. Sea lo que fuere eso de hacer el amor, ella y yo lo hicimos en mi sueño. No obstante, como quiera que el episodio de la carta calara tan hondo en mi orgullo, jamás me atreví a decirle nada a Soraya, por lo que la amé en silencio como una enfermedad, y mi convalecencia no acabó hasta que mis padres me cambiaron de colegio, cuando nos mudamos de ciudad. Hasta entonces, solo mi osito Cochambre fue testigo de ese amor. Amparado en su árida presencia de papel, soñé con una vida mejor en la que Soraya era mi mujer. Mi mujer osa, por supuesto. Durante todo ese tiempo, el osito Cochambre no necesitó recurrir a su cueva para cambiar de piel. Quizá porque entonces se encontrara especialmente a gusto dentro de su pellejo. No lo sé. El caso es que cuando nos mudamos a la gran ciudad, no volví a ver a Soraya nunca más. Mi dolor llegó a sublimarse por la ausencia de lo que nunca tuve, y al final, el osito Cochambre volvió a mudar de piel, aquella vez como yo de casa, y todo volvió a empezar de nuevo. Poco a poco me fui convirtiendo en un adolescente. Sin apenas ser consciente de ello, me fui retrotrayendo a mi mundo de fantasía, olvidándome de los problemas de mis padres, de los problemas que entonces empezó a tener mi hermano e incluso de mis propios problemas, dejando para los demás tan solo una especie de muñeco de carne y hueso que escuchaba en estado semicatatónico las razones de cada uno de sus interlocutores, y que cada día presenciaba impávido el desfile de angustia existencial del que parecía tener la obligación de llegar a formar parte algún día. Mientras los demás chicos del instituto no pensaban en otra cosa más que en meterla en caliente, yo avanzaba hacia atrás como un cangrejo (o como un osito disfrazado de cangrejo) y cada vez era más ajeno a la inminente realidad de convertirme en adulto, pues me sentía poderosa mente atraído por la magia de la infancia. Como consecuencia de ello, en el polo opuesto de las ansias que tenían los demás por perder la virginidad, yo seguía embarcado en mi particular cruzada por encontrar el amor de mi vida.

Contra todo pronóstico, al tercer intento lo encontré. Con apenas trece años conocí a Patricia, la mujer de mi vida; aunque, como supongo que siempre sucede cuando encuentras a la mujer de tu vida, no lo supe hasta más tarde.

Y más tarde, para cuando lo supe con total certeza, jamás pensé que no sería la única. Y, ni mucho menos, que no sería la última.

CAPÍTULO 2

Tuve la impresión de que los pies mugrientos

y el aire de desaliño

no se explicaban por falta de higiene,

sino por una completa absorción

de todos los lugares comunes de la naturaleza.

J.G. Ballard, Compañía de sueños ilimitada.

1

En el despacho de Mauro del Castillo todavía podía verse, sobre el escritorio, una foto de su esposa.

Nunca había pensado en quitar aquella foto, tal vez a despecho de que viniera algún profesor adjunto, ayudante o becario, y le preguntara por la chica tan guapa que sonreía dentro de aquel marco como si en ello le fuera la vida. Cuando esto ocurría, él solía decirles que era su mujer, algo que muy pocos sabían y que a otros tantos les hacía entornar los ojos en busca de un anillo en el dedo anular de su mano derecha, un anillo que nunca encontraban. Esperaba unos segundos de rigor (en los que sus interlocutores balbuceaban algo sin llegar a pronunciar nada satisfactoriamente articulado) hasta que volvía a hablar. Entonces añadía: está muerta. Lo que decía después, cuando aquel que con tanta alegría le había preguntado comenzaba a desear no haberlo hecho, podía sufrir ligeras variaciones dependiendo de su estado de ánimo, por lo general demasiado voluble. Desde un «no te preocupes, no tenías por qué saberlo»; hasta un «olvídalo, no tiene importancia», pasando por un elocuente «todos metemos la pata de vez en cuando». Al principio pensaba que lo hacía guiado por una extraña necesidad de dar pena o violentar al intruso, pero con el tiempo había ido descubriendo que no se trataba de nada de eso, sino que más bien lo utilizaba como ritual supersticioso sin el cual sentía que le faltaba algo, o le parecía que no estaba haciendo lo correcto. Era como el hecho de no llevar nunca manga corta. Con el tiempo se fue perdiendo el sentido primordial de ocultar su muñeca para pasar a convertirse en parte de ese funesto ri-tual que tan solo contaba con un iniciado.

Sea como fuere, aquel día, aparte de la sempiterna sonrisa de su mujer muerta, sobre el escritorio de Mauro también se podían ver un montón de carpetas y archivadores embarazados de papeles cuyas expresiones apergaminadas le hacían recordar que aún les debía algu-nas horas más de dedicación. Algunos de esos papeles eran exámenes de Literatura que tenía que corregir. Mauro pensó que corregiría alguno en la media hora que le quedaba y después se iría a comer algo. A la cafetería más próxima a las instalaciones del campus, por supuesto, porque en la que tenían en la facultad todavía no diferen-ciaban demasiado bien entre un filete de ternera poco hecho y un pedazo de carne directamente arrancado del ternero, y Mauro ya estaba cansado de tener que repetirlo cada vez que pedía uno. De todas formas, no tenía demasiada hambre. Era uno de esos días en los que se encontraba mohíno y no se reconocía como persona. Uno de esos a los que solía denominar «jornadas», pues para poco más servían que para trabajar desde la mañana hasta la noche, realizando sus tareas sin pensar, programado como un autómata sin alma. Mauro se echó hacia atrás en la silla de plástico de su pequeño despacho y estiró el cuello hacia el techo de escayola.

«Programado como un puto autómata sin alma»,repitió en voz alta a tenor de que le pudieran escuchar las dos plantas que adornaban el atestado estante de su derecha, y con un poco de suerte, también el cabezudo stalker que casi parecía querer salir del cartel promocional de la película de Tarkovski que colgaba de la pared a su izquierda. Si le escucharon, no lo supo, porque no dijeron nada al respecto. Ni sobre ese categórico pensamiento ni sobre nada en absoluto. En los últimos tiempos, si Mauro quería una respuesta o alguna opinión sobre algo, debía responderse él mismo. Así de jodida era la soledad.

Sacó uno de los archivadores que poblaban la mesa y desplazó el resto hacia la izquierda con el antebrazo. Lo abrió y extrajo un generoso fajo de folios en cuya primera página aparecía pegado un postit que rezaba en elegantes letras negras de imprenta sobre fondo amarillo: PRIMERA PREGUNTA. Mauro leyó la primera pregunta, que decía así: «El romanticismo tardío en España. Características temáticas y formales. Principales exponentes». Después, Mauro leyó la primera respuesta: «El romanticismo tardío en España, como su propio nombre indica, llegó tarde a nuestro país». Entonces Mauro se volvió a reclinar sobre su asiento y suspiró una vez más. Le esperaba una gloriosa tarde por delante solo recomendada para correctores vocacionales.

Justo en ese momento, atraída quizá por el grito desesperado del subconsciente de Mauro, apareció una cabeza en el umbral de la puerta del despacho. Por suerte (o por desgracia), era una cabeza conocida, calva, con gafas y muy fea. Era la cabeza de Tomás, el profesor de cultura griega, que tal vez por deformación profesional solía presentarse mostrando solo una parte de su anatomía.

—¿Qué hay, Mauro?, ¿te apetece ir a yantar? —dijo la cabeza, asomando por el quicio de la puerta apenas entornada.

Tomás no comía, Tomás yantaba. Mauro nunca había considerado oportuno decirle nada al respecto porque no le parecía adecuado y a ratos lo consideraba hasta gracioso, pero en aquel momento estuvo a punto de soltarle que para ir a yantar tendrían que haber nacido en el siglo XIX. No obstante, de su boca no salió nada que pudiera herir los sentimientos de su colega, y Mauro se limitó a alzar la cabeza y contestar:

—Pues no tenía pensado ir hasta dentro de media hora…

—Venga ya, hombre; no me harás ir a comer solo, para un día que no tengo clase a estas horas…

Mauro sopesó las posibilidades que tenía de poder desembarazarse de aquel hombrecillo triste que solo sabía hablar de Eurípides y de lo zorra que era su mujer, llegando a la conclusión de que apenas albergaba opciones de hacerlo sin resultar demasiado tajante o incluso desagradable. Por eso, no le quedó más remedio que decirle:

—Bueno, está bien, recojo esto un poco y ahora bajo.

No obstante, sus palabras no surtieron el efecto deseado, pues el inefable Tomás, después de celebrar su leve victoria con una fea sonrisa que ocultaba parte de su labio inferior, consideró que tenía permiso para entrar en el despacho y sentarse a esperar a Mauro en la silla que enfrentaba su escritorio. Este, que no tenía la más mínima intención de recoger sus cosas, y que tan solo había dicho aquello para darse unos segundos de cuartelillo antes de tener que lidiar con él, torció la boca en un gesto de resignación e hizo que ponía un poco de orden entre toda aquella anarquía de hojas y archivadores. Mientras lo hacía, observaba de reojo a su molesto «invitado», que recorría con su mirada de pájaro el montón de papeles que Mauro removía sin saber muy bien qué diablos hacer con ellos.

—No hay ningún hombre absolutamente libre. O es esclavo de la riqueza o de la fortuna o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad —aseveró al fin, señalando con un leve movimiento de cabeza los bártulos de Mauro.

No fuera a ser que reventase si no recitaba alguna tontería, aunque fuese calzándola a la fuerza en ese contexto en particular, tan poco adecuado para ninguna cita que no versara (sobre programas para putos autómatas sin alma) sobre lo inoportuno de las visitas no deseadas.

—Y supongo que eso se lo debemos a… —dijo Mauro, deshaciendo el silencio generado a propósito por Tomás para su exclusivo lucimiento.

—Eurípides de Salamina. Somos esclavos de nuestras obligaciones, ¿acaso no lo ves tú así, Mauro?

—Sí —respondió—. Supongo que sí, Tomás.

Mauro se levantó al fin de su silla y tomó las llaves de su despacho del cenicero de la mesa —último vestigio de sus dos años como fumador, y para el que había encontrado aquella práctica función—, pensando en lo que le acababa de preguntar, quizá de manera retórica, su resabiado compañero.

«Somos esclavos de nuestras obligaciones».

Mientras Mauro invitaba a Tomás a salir de la pequeña estancia y apagaba la luz detrás de sí, pensó que por mucho que en ese momento creyera sentirse esclavo de su obligación de ir a comer con aquel hombre que no le caía demasiado bien, en el fondo anhelaba la compañía de cualquier ser humano vivo que se le acercara, pues todo lo que deseaba entonces era salir de aquel lugar dominado por la sonrisa de su mujer. Una sonrisa que le hacía olvidar a uno el irrefutable hecho de que ya no existía.

2

Al menos en algo se parecían Mauro y Tomás, y era en que —demos gracias al Señor por estas pequeñas cosas— ambos aborrecían la comida de la cafetería del campus. Por ese motivo, a Mauro no le costó mucho esfuerzo convencer a su molesto acompañante para que salieran a «yantar» a la Cafetería Venecia, que se encontraba en un callejón situado a escasos cien metros de la salida de la facultad.

Cuando se sentaron a la mesa, una gruesa camarera con una verruga asomando de la comisura de unos labios grotescamente pintados de rojo les dio la bienvenida con una sonrisa forzada y les ofreció la carta. Tomás la siguió con la mirada unos segundos mientras se alejaba con su alegre bamboleo de caderas, y acto seguido se dirigió a Mauro con una sonrisa a medio camino entre la pillería y la inminente vejez verde que le esperaba poco más allá de los cincuenta. No obstante, no hizo ningún comentario sobre el culo de la camarera —Mauro tampoco hubiera esperado ninguna palabra soez de alguien tan refinado como Tomás—, sino que le sorprendió preguntándole cómo se encontraba.

—¿Yo?, bien… —«¿Por qué iba a estar mal?», pensó—. ¿Por qué me lo preguntas?

—Es que últimamente te noto un poco disperso. Parece que te hablo y no me escuchas, como si algo te preocupara —continuó Tomás, dándoselas de psicólogo y creciéndose en su improvisada labor al darse cuenta de que había sorprendido a Mauro con la guardia baja.

—No sé a qué te refieres. No me sucede nada fuera de lo normal. Ya sabes: los exámenes, las correcciones, los días grises. —La casa tan grande, la cama tan vacía…

Entonces, Tomás se reclinó sobre la mesa y posó una de sus manos huesudas y cubiertas de pelo sobre las de Mauro. Con aires ceremoniales de fingida confidencia, dijo:

—Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿verdad?

Mauro observó las manos de su colega, plantadas sobre las suyas, y no pudo evitar sentir un escalofrío. Le daba miedo constatar la alegría con la que se decían ciertas cosas, la falsedad con la que se encajaban los ofrecimientos, el atrevimiento del que tanto ignoraba…

—Lo sé —concedió al fin, y le sostuvo la mirada con la misma falsa ceremonia que Tomás—. Lo sé, Tomás. Te lo agradezco.

Un último apretón, el calor de la cordialidad, el roce fraternal del desconocido que se considera amigo. Y después, Tomás separó sus manos de las de él. Mauro decidió entonces que si volvía a tocarle, le propinaría un buen puñetazo en el mentón. Pero no le hizo falta llegar a esos extremos, porque en ese momento, Tomás se excusó y se levantó de la mesa.

—Voy a mear…

Mauro se quedó solo. Y fue al quedarse solo cuando se dio cuenta de que lo que menos necesitaba era precisamente estar solo. Porque estando solo era cuando más pensaba. Cuando más se castigaba. Cuando más se daba cuenta de que en realidad estaba solo. Tomás al menos tenía a una zorra por mujer, y los maridos que tenían zorras por mujeres no estaban solos. Quizá, eso era lo peor de todo: pensar. Pensar que a todos les iba mejor que a él. Que ninguno de los que le rodeaban había sufrido tanto. Pensar o, más bien, compadecerse. Sin duda lo peor. Y hasta un tipo como Mauro se daba cuenta enseguida de que prefería mil veces el tacto frío y huesudo de las manos de Tomás a tener que compadecerse por estar solo en una triste mesa de una triste cafetería.

Alertado por algún rancio mecanismo de supervivencia, decidió dejar de pensar en su situación durante un instante, levantando la mirada y paseándola por la cafetería. Sin saber por qué, buscaba a la camarera de caderas generosas y, dos segundos después, la encontraba. Como para fijar un mantra visual, fijó sus ojos en el trasero de aquella mujer e intentó visualizar la faja, apretada contra sus carnes por encima de unas bragas largas de color rosa. No le costó visualizar su ropa interior ni tampoco cómo sería la cueva donde aquella mujer viviría de tener acceso al mundo del osito Cochambre.

¿Por qué pensaba ahora en ello? ¿Qué extraña y caprichosa conjugación de neuronas le llevaban a asociar su estado actual de apatía y desorientación con el mundo fantástico en el que pasaba las tardes cuando no era más que un niño?

Si lo supiera, jamás se molestaría en pensar en ello. Como con todas sus reflexiones de los últimos meses, se sorprendió al sentir cierto asco hacia su propia persona, hacia sus planteamientos filosóficos. Hacia sus reflexiones. Hizo rodar los ojos por el culo ominoso de la camarera y los dejó caer al suelo, produciendo un golpe sordo en su cerebro.

—Señor…, ¿me puede devolver mi coche?

Mauro recogió su mirada del sucio linóleo de la cafetería y la posó en los ojos negros de un niño de tez blanquecina y pelo revuelto.

—¿Qué coche?

—El que tiene en la mano…

Mauro no comprendió hasta que hubo mirado entre sus dedos. Bailando entre sus falanges descubrió una miniatura metálica de un Ford Mustang de color blanco. Se dio cuenta entonces de que llevaba un buen rato jugueteando con él, aunque desconocía de dónde lo había cogido.

—¿Este? —dijo entonces, ofreciéndole al niño el juguete de generación espontánea.

—Ese mismo, señor. Si quiere uno igual, yo sé dónde lo puede comprar…

Por primera vez desde hacía mucho tiempo, Mauro se regaló una sonrisa verdadera. Le divertía descubrirse como ladrón de juguetes, y le divertía aún más comprobar que su víctima empatizaba con él.

—Cariño, no molestes al señor, coge el coche y…

La voz de la mujer estalló de repente. No se quebró como se quebraban las voces de los personajes de una novela: aquella estalló en decenas de fragmentos afilados, cortando sus cuerdas vocales como un cristal. Un cristal en el que Mauro, con la violencia de un impacto, pudo ver reflejado su pasado. Un pasado dibujado con la misma voz, pero más triste. Descubierto en los mismos ojos, pero más lejanos y oscuros.

Aun así, era ella. La misma chica.

Había pasado tanto tiempo…

3

Aquella mañana de verano, Mauro era incapaz de escribir nada decente. La Olivetti parecía una herramienta inútil entre sus dedos, carraspeando enferma mientras él se mostraba impotente intentando encontrar el tono adecuado para su segunda novela. Desanimado ante la falta de ideas, sintiéndose traicionado por su talento y agobiado por el calor pegajoso de la costa, Mauro decidió coger el coche y salir de su casa. Patricia estaba trabajando, no llegaría de la oficina hasta pasadas las siete de la tarde. Había días en los que su ausencia se le hacía tediosa, insoportable. Había días en los que necesitaba distracciones para ponerse a escribir. Esos días, por norma general, era cuando más solo se encontraba. La casa se le caía encima y no podía evitar sentir la angustiosa sensación de que perdía el tiempo intentando escribir. Tal vez fuera verdad eso que habían escrito en la revista Generación Alpha de que Mauro del Castillo iba a ser escritor de una sola novela. Tal vez fuera cierto eso de que nunca conseguiría volver a escribir nada decente de nuevo. El caso es que, aquella empalagosa tarde estival, Mauro se hartó de esperar a su musa, cogió las llaves de su Ford Orión y se echó a la carretera.

Sus manos le condujeron a través de la carretera nacional que bordeaba el relieve de los acantilados. La postal del cabo penetrando en el Océano Atlántico —ese brazo de tierra que, tan valiente, se dejaba mecer en el seno del gigante azul— relajó su rostro crispado. Inspirando profundamente, aflojando sus dedos sobre el volante, se dejó serenar por la brisa que entraba a través de la ventana abierta del coche. No sabía adónde se dirigía, solo sabía que necesitaba salir de la ciudad. Por eso, cuando vio el desvío a Castro Novo y tomó la salida, se sorprendió pensando que nunca había estado allí. El pueblito se extendía a lo largo de la costa como un cinturón desabrochado, bajando de las montañas e introduciendo los pies en el océano con delicadeza. Mauro redujo la velocidad en la zona del puerto para observar cómo trabajaban los pescadores. Sus rostros eran los de quienes se afanaban para que la tarde no se les echara encima. Gente que mantenía familias con sudor y sacrificio.

Volvió a pisar el acelerador y pensó que quizá ese fuera un buen momento para empezar a beber y a fumar. Al menos así tendría argumentos tangibles para poder engañarse a sí mismo pensando que era escritor.

El Ford avanzó unos cuantos metros más por la avenida principal, hasta que, sin motivo alguno, como todo cuanto había hecho desde que lo cogiera aquella mañana, Mauro lo estacionó en un discreto aparcamiento que se abría a los pies de una pequeña cala. Cuando salió del coche, un violento golpe de calor cargado de salitre le abofeteó el rostro, empapándole el pecho de sudor y haciéndole guiñar los ojos al encuentro con el sol del mediodía. En la playa había mucha gente. Estudiantes, familias de veraneo, gente de la ciudad o de los pueblos de alrededor. Se ajustó las gafas y cerró el coche. Decidió que caminaría hasta despejarse por completo. Viendo pasar las tiendas de ultramarinos y las pescaderías abiertas a la calle, llegó hasta la lonja. Ya apenas quedaba gente comprando. Mauro arrugó la nariz debido al desagradable olor que salía del interior de la nave: una mezcla de tripas y escamas, de raspas y sal. Salió con la idea de un impacto pituitario para su novela, frustrado por no poder nasalizar su discurso narrativo.

Al fin y al cabo, pensó, la literatura era muy pobre de recursos para la gente sin talento.

Se alejó del puerto y se internó en el pueblo. Caminaba por las calles plagadas de rostros desconocidos, sin rumbo alguno, y entonces pensó en la opinión que ese extraño comportamiento merecería a su mujer si esta se llegara a enterar. Patri nunca había entendido sus excentricidades, aunque jamás se las había echado en cara. Como en aquella ocasión, en la boda de una de las primas de Patricia, cuando se vio obligado a salir porque el humo del salón le mareaba y, sin darse cuenta, se desorientó y tuvo que llamarla para que fuera a recogerle en mitad de una ciudad que ninguno de los dos conocía. A ella le pareció divertido en su momento, casi disfrutó teniendo que ausentarse con la excusa de que su marido se había perdido entre el se-gundo plato y el postre. Nunca le recriminó que se comportara como un chiquillo aquel día, aunque lo cierto es que Mauro lo hizo adrede para escapar de allí. Las bodas, por definición y contraste con su carácter, le deprimían, pero en aquella ocasión se puso más triste de lo que esperaba y decidió acaparar toda la atención de su mujer, que parecía estar divirtiéndose. Nunca le diría que se había escapado de allí porque le abrumaba que ella se lo estuviera pasando bien mientras él, por alguna extraña enfermedad del alma, se moría de indiferencia y quería secuestrarla. Ni mucho menos le contaría jamás que aún le hizo más daño que a ella le divirtiera haber tenido que salir a rescatarle. Él quería fastidiar la velada, aguar la fiesta, que su mujer se sintiera incómoda por su comportamiento. Pero nada de eso sucedió, lo que le hizo sentir como un niño gracioso, como un simpático bohemio invitado al juego de la vida real. Cuando regresó al convite, deseó mezclarse con el ponche. Sea como fuere, Mauro decidió que nunca le contaría a su mujer aquella extraña decisión que había tomado esa misma mañana de volverse a escapar al sentirse abrumado en la soledad de su casa. Jamás se lo diría porque implicaría tener que profundizar en las razones que le habían llevado a hacerlo, y Mauro sospechaba que tenían mucho que ver con un asunto que le hacía sentir muy egoísta y desgraciado. Bajando por una calle estrecha, sazonada con tiestos que colgaban de las terrazas blancas, Mauro imaginó la hipotética discusión que entonces habría de mantener con su esposa: