Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

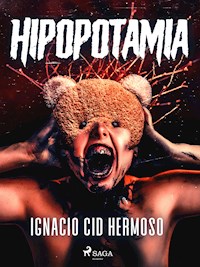

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Orzán Ardid descubre una tela ensangrentada incrustada en el parachoques de su coche. Necesita averiguar si ha atropellado a alguien sin saberlo. El anciano pide a Bianca, su antigua compañera de vida, que le acompañe a visitar los lugares donde podría haber cometido el atropello. Pero el verdadero viaje será el que Orzán y Bianca hagan a través del recuerdo de sus vidas en común y por separado, mediante las palabras que jamás se llegaron a decir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 825

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ignacio Cid Hermoso

La esperanza de no encontrar

Saga

La esperanza de no encontrar

Copyright © 2022, 2022 Ignacio Cid Hermoso and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726879889

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

Nota del autor: Todos los protagonistas de esta novela son personajes de ficción, incluyendo aquellos que toman prestados nombres y vivencias de personajes públicos y conocidos. Las acciones desarrolladas en esta obra nada tienen que ver con los avatares de sus vidas reales ni con sus comportamientos privados, así como de ninguna manera tratan de pervertir la consideración que el gran público pudiera guardar hacia ellos. Tampoco es, de ningún modo, una obra autobiográfica, sino tan solo la vida de alguien inventado que tal vez me imaginó.

A pesar de cuanto amó, nunca llegó al crimen.

Quizá por eso, Orzán se sorprendió al ver el paragolpes delantero de su coche brillando en fluidos que no le pertenecían y abombándose en preocupaciones de plástico que tampoco guardaban su horma, aunque sí llevaban su huella. Nada más agacharse junto al morro del vehículo —un viejo utilitario con las puertas de distinto color que el resto de la carrocería, testigos mudos de una vejez sin pensión— se percató de los restos de tela pegados a una zona particularmente deformada y húmeda del mismo. El olor que desprendía, aunque ligero, le trajo reminiscencias palatales del sabor de un pellejito de labio arrancado con los dientes. Un tenue tufillo a quemado completando el catálogo odorífico de la reliquia venía a confirmar que solo una embestida violenta lo había podido arrancar de allá donde quisiera que hubiera pertenecido ayer mismo. Volvió a levantarse, haciendo crujir las articulaciones de sus rodillas, no tan aterrorizado por la identidad del hipotético receptor de aquel crimen como intrigado por el hecho de que no pudiera recordar nada del día anterior.

Había ido a la residencia, de eso estaba seguro. Había pasado el día con Bianca, si es que se podía pasar día con ella sin deberle tiempo a nadie. Quizá con todo ese montón de horas arrebatadas a otros menesteres estuviera pagando algún tipo de penitencia que no entendía, pero contra la que tampoco se revelaba.

Durante los últimos cuarenta y tantos años, Bianca nunca había tenido tiempo de ser alta ni baja, gorda ni delgada, dócil ni rebelde: ella había sido, en realidad, toda la amalgama de vida que Orzán podía reconocer de entre las ruinas de su propio mundo. Ahora, sin embargo, Bianca no era ni la posibilidad de poder ser. Con tanto tiempo a cuestas y tantas arrugas en las manos, Bianca se había convertido en una muñequita encerrada en la caja de cristal de una locura a la que dedicaba toda su atención y todas sus energías. Cada día, ella misma no encontraba tiempo para otra cosa que no fuera atender a su propia demencia, y cada día, Orzán no tenía sino que esperar a dejar correr su tiempo para que este pasara a formar parte de la programación absorta de Bianca, que nunca verbalizaba, pero que lo sometía de una manera completa, sin gradación ni alternativa, encarnando en su mirada perdida todo un universo de inacciones.

Las horas, los años, habían provocado que pensar en esa mujer se hiciera demasiado complejo y extraño. Algo tan particular como tocar un afiche satinado con los dedos, la sensación de una lengua acariciando los dientes de otro, un implante retorcido en mitad de una boca tuerta. Para Orzán, pensar en Bianca era como tratar de deshacer un nudo imposible o posponer una cita clave con el tiempo: esa plaza ingobernable donde seguían acudiendo quienes se negaban a olvidar el romance que mantuvieron en el pasado, a pesar del mundo.

Pensar en el día anterior también empezaba a ser demasiado complicado para Orzán.

Todos los intentos de hacerlo fracasaban y morían sin siquiera haber tenido tiempo de desnudarse en la orilla. Y era extraño, porque no era Orzán quien había perdido la facultad del recuerdo —al menos, claro, hasta aquel día— sino Bianca. Tal vez la desmemoria fuera un germen del contagio al que Bianca le sometía con cada mirada —de un azul tan claro, de unas pestañas tan blancas, de una lejanía tan profunda— desde hacía casi medio siglo.

Medio siglo.

Era fácil pronunciarlo, tanto como absurdo era tratar de introducirse en su concepto. Con perspectiva, cincuenta años no eran un cómputo de tiempo, sino el chicle pegado bajo el columpio de sus canas. Un resultado de pérdidas, cuenta de balance entre lo que nunca entró y lo que jamás dejó salir: desenlace fatal. Y ese resultado de mirar el pasado de forma oblicua y timorata era la representación de una batalla perdida de antemano, una batalla librada únicamente a golpe de soldaditos de plomo con algún defecto de fábrica.

Cincuenta años. Tan solo un conjunto de dos palabras que era mejor ignorar para empezar a comprender el auténtico sentido que soslayaban.

A Bianca se le perdieron las vocales una tarde de agosto, después de que Orzán la rescatara del corazón verde de Kioto. La parafasia vino para quedarse, como el centurión en avanzadilla que sin más armas que su presencia lograba aniquilar a todo un ejército almohade. La incontinencia urinaria vino después, pero eso siempre fue problema de los cuidadores, allá en la residencia, que ella misma se pagaba sin saberlo, con todo su dinero ahorrado durante el tiempo que estuvo entera.

A fin de cuentas, Bianca adoraba estar loca y él amaba perseguirla allá adonde ella se fuera.

Después de dar un par de vueltas alrededor del coche, más atento al movimiento de muebles que tenía lugar en su cabeza que a la cruda evidencia de tener aquella sangre y aquel golpe en el morro de su coche, Orzán se obligó a detenerse para trazar algún plan de actuación. Si había matado a alguien, quería ser el primero en husmearle la entrepierna al cadáver. La cárcel ya no le daba miedo, no a estas alturas, con tanta vida a base de barrotes como había esnifado. Se detuvo, volvió a agacharse, torció el gesto y se rascó la barba cubierta de canas que vestía desde hacía tres semanas.

Estaba claro que algo había debido de ocurrir el día anterior. Tal vez durante las horas más confusas de la noche, cuando el sol ya se ocultaba y solo quedaba carretera, coche y un montón de opciones en el salpicadero.

Y Bianca, por supuesto. Al final, siempre quedaba Bianca. Si tan solo pudiera contarle qué había visto ella la noche anterior…

Subió a su piso, mirando hacia todos los lados de la calle, a aquellas horas no demasiado concurrida y frecuentada tan solo por tipos de maletín cabizbajo que apenas intuían su presencia junto al coche. Orzán pensaba que su actitud había de parecer sospechosa y decidió que, para empezar, alejarse con cautela de allí era el mejor negocio del que podía ocuparse. Eso y subir a por agua, jabón y una esponja. Y unas tenazas, tal vez, que pudieran arrancar aquel pedazo de tela vaquera que se había quedado allí como un zafiro engarzado a última hora por algún orfebre violento.

Subió con trote pesado y rebuscó en el cuarto trastero —que en realidad era una habitación de invitados largamente abandonada a la idea de ocupar su cometido original dentro de la casa—, bajo el fregadero, en el lavabo, en los muebles de cocina —de donde sacó las tenazas requeridas— y, por último, detrás de las cortinas del baño. Allí encontró el resto de elementos que había subido a buscar. Antes de salir, no obstante, de aquel cuartito deficientemente ventilado —donde cada mañana a eso de las siete y diez se enzarzaba en desigual lucha contra sus hemorroides para tratar de hacer de vientre, la mayoría de las veces sin obtener suficiente premio a su esfuerzo—, se detuvo un instante para reírse de la cara que acababa de ver reflejada en el espejo al pasar. Con creciente desazón comprobó que aquel rostro era el suyo, y trató de gestionar su disgusto firmando un pacto amistoso: no pensaría en ese hombre como en él mismo, se enrocaría con descaro de peón en torno a la cintura de la mentira. Pero, a pesar de la rapidez con la que abortó su operación de reconocimiento facial, aún tuvo tiempo para descubrir una cara abotagada, adormecida, reseca y con un herpes en el labio que había pasado del estado latente al de oficialmente despierto. Sus ojos, en cambio, estaban frescos. Como si solo esa parte de su rostro hubiera podido dormir bien. Ni las ojeras ni las patas de gallo ni las arrugas de expresión. No, todo eso estaba ahí en orden con el desastre de su cara. Los ojos eran los ojos, solo los ojos. Y allí estaban los dos con la profundidad risueña de las mejores ocasiones. Tal vez fuera debido al estado de excitación que se había apoderado de él desde el momento en que había olido la sangre. O quizá fuera que los ojos no podían envejecer. Iris, pupila, desajuste óptico, miopía recalcitrante. Todo permanecía en ese mismo estado desde, más o menos, los diecinueve años. Sin cambios sustanciales. No era juventud para ser exactos, sino congelación anatómica, burla al tiempo y al propio espejo que los rebotaba.

Bajó, arrastrando el cubo, las tenazas, la esponja y la mirada desprendida del cristal —arrancada como la ventosa de un pulpo—, dirigiéndose hacia la plaza de aparcamiento encajonada entre un Ford Ka feísimo y un SEAT León con el capó rayado. Divisó, cerca de su coche en ruinas, que el quiosquero recién comenzaba a abrir su puesto. Se acercó hasta allí evitando fijar demasiado la mirada en su objetivo, como si lo estuvieran grabando, tratando de pasar desapercibido ante la gente que, de cualquiera de las formas, no lo habría advertido ni aun llevando una cabeza de caballo por sombrero. Por fin se agachó y, acercando el cubo con una ligera e inesperada vehemencia —derramando con su acción un poquito de agua jabonosa sobre la acera y parte del asfalto del aparcamiento—, hundió la esponja y la descargó sobre la superficie abombada del paragolpes. Frotó con fuerza hasta que se llevó parte de aquella sustancia incriminatoria, soslayando el dolor remanente de un brazo roto décadas atrás. Sin embargo, no le llevó demasiado tiempo confirmar sus sospechas de que, para desencajar aquel pedazo de (¿pantalón?, ¿chaqueta?) tela tendría que usar las tenazas. Con toda la delicadeza que encontró en los dedos de su mano derecha, agarró la prueba y tiró con fuerza de ella. Aquello se desprendió como si a la carne le quitaran la uña, gritando de dolor. Casi parecía que formara parte de un todo desde la fábrica, desde el primer kilómetro de carretera por consumir. Orzán se lo acercó a los ojos, pero no demasiado. Volvió a mirar a todos lados y después lo tiró al suelo, mojándolo sin querer con el agua derramada. Un segundo más tarde se arrepintió de haber hecho eso y lo volvió a recoger, de nuevo con las pinzas —tanto era el miedo y el asco y la excitación que en él despertaba— para, después de pensarlo y acabar asintiendo a regañadientes, introducirlo en el bolsillo de sus pantalones. Siguió frotando con urgencia hasta que ya no quedó más que aquella cara arrugada de coche con los faros un poco bizcos. Satisfecho, se levantó y le dedicó una mirada prudente al quiosquero, que leía su periódico sentado en una silla frente al puesto y que, en ese momento, levantaba su frente para dar con la de él en una expresión que Orzán interpretó como de desafío o aviesa intención de amenaza. La larga calada que dio a continuación, sin apartar sus ojos de los de él, provocaron que Orzán carraspeara, mirara hacia otro lado y se echara la mano al bolsillo del pantalón, comprobando con disgusto que la tela mojada estaba calando en una mancha de sospecha del tamaño de una billetera.

«La puta que te parió», le dijo al quiosquero, bajando la voz hasta quedarse al borde mismo de lo someramente pronunciado. Después agarró sus bártulos y reinició el camino de regreso a casa.

Una vez allí, comenzó a dar vueltas como un oso en un circo pequeño. Podría decirse que no sabía qué paso dar, pero en realidad estaba más que claro que la única opción que le quedaba era regresar a la residencia y deshacer el nudo desandando las últimas veinticuatro horas con Bianca.

No fue hasta que se plantó frente al mostrador de la residencia cuando la certeza de no haber preparado ningún discurso coherente le asaltó con toda su potencia paralizadora. La mujer al otro lado era aquella enfermera cuarentona con la cara horneada a golpe de moflete y un gesto perpetuo como de no haber dormido bien aquella noche ni ninguna noche desde hacía por lo menos veinte años.

—Buenos días, señora Carmen —saludó Orzán, inclinando levemente la cabeza, como si por su edad hubiera de suponérsele una caballerosidad que nunca había tenido—, vengo a recoger a Bianca. Bianca Di Luca.

A pesar de todos los años que llevaba yendo a socorrer a Bianca, salvándola de su propia soledad en aquel centro —al loquero ahora lo llamaban centro de salud mental, lo que era aún más trágico que llamarlo simplemente manicomio, tal vez porque ocultándolo así de mal, acababa sonando el doble de grotesco— de olores asépticos y eventuales gritos por los pasillos, Orzán nunca había tenido el placer de perpetuar ninguna conversación más allá del saludo inicial con la que todos por allí llamaban señora Carmen. Algo le decía que esa mujer rolliza que utilizaba el blanco de su uniforme como arma de persuasión le iba a complicar el trámite de la recogida más de lo que estimaba humanamente asumible a aquellas horas y con aquel dolor de cabeza.

—Veamos —contestó ella, comenzando a teclear en su ordenador sin con ello quitarle un ojo de encima al hombre que le acababa de preguntar por Bianca y que tantas mañanas de domingo había visto por aquellos pasillos. Tal vez fuera por el tejemaneje de sus manos o porque aquella mañana no fuera de domingo sino de lunes, pero a la señora Carmen no le parecía de recibo atender a Orzán con la presteza y la diligencia que tal vez otro hubiera recibido—. Aquí pone que la señora Bianca salió ayer durante todo el día. La vino a recoger un hombre llamado Orzán Ardid.

Orzán sonrió, o amenazó con hacerlo.

—Sí, ese soy yo. Ayer vine a buscarla, pero resulta que no quedaban entradas para la película que queríamos ver. Le prometí que la llevaría hoy lunes.

El ojo de la señora Carmen, ese que lo mantenía vigilado con su concertina pupilar, pidió de refuerzo la presencia del otro ojo, y con los dos apuntó entonces a la cabeza de Orzán.

—Conocerá, señor Ardid, la política del centro: no es aconsejable que nuestros pacientes salgan de excursión dos días seguidos, menos aún en el estado en el que se encuentra la señora Bianca.

El viejo tosió y se rascó la frente, dejando caer unos pellejos de psoriasis que le recordaron fugazmente a las escamas de un lagarto prehistórico y demasiado extinto como para ser tratado con tan poca falta de tacto. El estado de la señora Bianca, había dicho. El estado de la señora Bianca. Por lo que a Orzán respectaba, la señora Bianca no estaba en ningún estado que no fuera el del adulterio profundo con las raíces de su cabello, el abandono sináptico de todo contacto con su pasado, la ruptura eterna para con el amor que algún día se profesaron y se acabaron tirando a la cara de todas las formas en que se podía arrojar el amor.

—Comprendo —contestó—, pero verá usted… es una promesa. Y a mi edad, más vale cumplir las promesas cuanto antes.

Rio con gravedad después de aquel chiste tan malo, pero solo recibió a cambio un fruncido de labios por parte de su terca interlocutora. Después una mirada larga que se lo llevó al paredón con ansias de ejecutarlo. Sin embargo, la señora Carmen volvió a hacer ceder el teclado bajo el peso de sus dedos, ejecutando alguna orden binaria que secundó al instante descolgando el teléfono.

—¿Miriam? Sí… Mira, ¿podrías preparar a la señora Bianca? Han venido a recogerla…

La sonrisa afectada de Orzán tornó en mueca de alivio. Sintió de repente una terrible urgencia de orinar, como si la tensión hubiera mantenido al elástico de su esfínter haciendo un trabajo extra que ahora tenía que cobrarse.

—Vaya firmando los papeles de salida, si hace usted el favor —le dijo la señora Carmen, sin disimular lo más mínimo su desprecio hacia Orzán, tendiéndole una carpeta con un par de papeles que ya estaba más que acostumbrado a firmar.

De alguna manera, Orzán intuía que la enfermera le odiaba porque “sabía” que él no estaba allí por Bianca, sino por su propio interés. Y, en cierto sentido, no andaba muy desencaminada, aunque todo eso no fueran más que suposiciones que ponía en la cabeza de la mujer. Firmó a la carrera, juntando las rodillas para no mearse allí mismo. No le hizo falta preguntar por el baño porque no era la primera vez que hacía uso de él: su vejiga tenía aquellos caprichos y los solía tener siempre con la misma urgencia. Como no podía aguantarse, se despidió de la señora Carmen dejando los formularios a medio rellenar sobre el mostrador y tamborileando con los dedos, concediéndole un «ahí tiene» falto de gratitud, pero que ya no hacía falta camuflar una vez había conseguido iniciar el trámite que lo había llevado hasta allí.

Avanzó por un pasillo a su derecha, pasando junto a un banco donde descansaba un anciano con bastón que acompañaba a una mujercita calada con una gorra de tenis y tan arrugada que parecía estar buscándose dentro de sí misma.

—Buenos días por la mañana —saludó Orzán.

El anciano balbuceó algo sin levantar la cabeza y la señora lo miró con unos ojos blanquecinos. Le recordaron a dos canicas melladas por los niños en mil juegos callejeros de arena y cemento. Un segundo después, Orzán llegó hasta el baño y se acopló en uno de los urinarios libres. Mientras trataba de convencer a su vejiga —impetuosa para sacarlo de sus quehaceres, pero tímida cuando llegaba la hora de la verdad—, se percató de que un hombre musculoso y vestido con una camisa gris a la que había dejado el último botón sin abrochar permanecía apoyado con el gesto turbio sobre el marco de uno de los compartimentos individuales situados a su izquierda. Sujetándose el pene flácido, dándole sacudidas para animarlo, y sin dejar de mirar en ningún momento a aquel tipo, Orzán acabó por llamar su atención y tuvo que saludarlo brevemente con un movimiento de cejas.

—¿Quién hay ahí? —dijo entonces una voz, que se elevó desde las profundidades de su trono, al otro lado de la puerta de madera que sujetaba el celador, como si el ligero movimiento de dedos de su cuidador hubiera sido suficiente para alertarlo de una presencia incómoda más allá de donde alcanzaba su reino.

—No se preocupe, señor Julio, es un señor que ha entrado.

—¿Está meando? —se interesó la voz, áspera como un trozo de corteza resbalando por la glotis.

—Supongo que sí, señor Julio —contestó, mientras con una mano y un gesto de indiferencia le indicaba a Orzán que no le diera importancia a aquella voz y que siguiera con el asunto que se traía entre las manos. Un asunto que, por otro lado, se negaba a solucionarse por las buenas, como el niño caprichoso que cambia de deseo en el momento que creía haber captado la atención de un nuevo compañero de juegos.

—La puta que parió… —musitó Orzán para sí mismo, o más bien para su pene, temiendo que, después de todo, Bianca estuviera preparada antes que él.

—Yo no puedo cagar, Mario, no me sale nada… —dijo entonces la voz, aniñándose con una exageración calculada.

—Venga, señor Julio, haga sus necesidades de una vez, que no tenemos toda la mañana —contestó el hombre, girándose lo suficiente sobre sus talones como para que Orzán leyera un nombre bien distinto al de Mario inscrito en la plaquita que llevaba prendida al pecho.

—¡Oiga, señor…! —gritó de repente la voz, decapitando sin piedad el primer amago de chorro que lograba obtener Orzán—. ¿Usted también está loco?

El celador abrió los ojos de repente y se quedó mirando a Orzán. Un segundo después, prorrumpía en una carcajada breve y extraña, de sorpresa, pero abortada a medio nacer para después extinguirse sin demasiada fe. Sin embargo, aquellas palabras acabaron de anudar la vejiga de Orzán. Tal vez algo más que su vejiga. Una gota de sudor helado le recorrió la frente, haciéndole cosquillas en el nacimiento del pelo. De repente, visualizó el paragolpes delantero de su coche, la abolladura, la sangre, el trozo de tela. Con todas esas imágenes en la cabeza, Orzán no supo qué contestar. Y, sin embargo, se sintió en deuda con aquella pregunta, formulada desde los miasmas de un vertedero de lucidez.

—Yo… —comenzó.

Pero el tipo al otro lado de la puerta no le dejó acabar. Para entonces ya había perdido todo su interés en el estado de salud mental de su compañero de quehaceres escatológicos.

—Mario, ya no quiero cagar más.

Al parecer, no era consciente de lo adecuado de la pregunta que acababa de lanzar.

—No me engañe, señor Julio, todavía no ha hecho de vientre porque no he oído nada desde aquí…

Una duda incrustada en la carrocería de su propia indiferencia, un pedazo de tela ensangrentado intentando pasar desapercibido en una fiesta de disfraces serios. Disfraces cosidos con la tela con la que zurcen a los locos que no saben que lo están.

Bianca estaba guapa como lo están las mujeres que lo han perdido todo a cambio de un puñado de años. Guapa como la esfinge, interesante más allá de sus huesos, con un misterio en cada paso y un enigma a cada palabra que se quedaba sin pronunciar. Orzán la cogió de la mano y ella debió de sonreír en algún lugar de sus profundidades, porque algo casi imperceptible cambió en sus ojos y Orzán lo supo. Algo cambiaba siempre que la tomaba de la mano, aunque eso era algo que solo él sabía. En otra época, se habían amado tanto que se habían sacado los gajos, pero ahora estaban tan perdidos el uno en el otro que ninguno sabía más que lo que ambos se atrevían a no mostrarse. Y esa sonrisa sin labios, esa ilusión sin gesto ni expresión, era lo poco o lo único que Bianca le permitía conocer a Orzán, ahora que ya no se llegarían a conocer más. A pesar de todo ese tiempo el uno encima y el otro debajo, de toda esa fricción para hacer fuego y de ese odio bonito que, con puntualidad religiosa, se habían profesado durante todo su tiempo en la tierra, dos personas como ellos nunca se llegaban a conocer plenamente, y ahí es donde seguía residiendo el misterio, la magia de la ansiedad.

—¿Tú te acuerdas de algo de lo que hicimos ayer? —preguntó, sabiendo que se lo preguntaba al aire.

Bianca ni siquiera lo miró. Se limitó a seguir sus pasos, uno detrás de otro, como una cadena de producción de movimiento con destino a ese coche abollado y mal aparcado que los esperaba de ese mismo lado de la acera.

—Cuidado con el techo —dijo Orzán, y la ayudó a subir, colocando la mano a modo de almohadilla entre la chapa afilada del marco y la cabeza delicada de la que tendría que haber sido su mujer y la madre de sus hijos, pero que nunca fue ni lo uno ni lo otro.

Dando un rodeo al coche por el lado más largo, el que evitaba el contacto visual directo con la huella del crimen, Orzán llegó al fin hasta la portezuela del conductor y se acopló tras el volante. Miró una vez más a Bianca. Ella observaba el día despejado, la calle repleta de hojas y de señoras con sus carros de la compra. Miraba con una insistencia procaz cada detalle luminoso de la vida que aguardaba más allá, como si estuviera deseando formar parte de ella, pero sabiendo que nunca más podría hacerlo. Por un momento, Orzán tuvo la fugaz pero brillante ensoñación de que todo lo que estaba iluminado al otro lado era por encontrarse bajo el efecto de luz de los ojos de Bianca, que miraban el mundo con la inocencia de una recién llegada.

Porque, de alguna forma, eso es lo que era: una recién llegada que se fue y volvió. Alguien que se había cansado de ese mundo y regresó tiempo después con una sabiduría que solo se guardaría para sí misma hasta el día que la enterraran.

—¿Estás preparada? —preguntó.

Y, una vez más, Orzán sintió que algo cambiaba en sus ojos, en su expresión, en su aura vital, tratando de chillarle que sí, que estaba lista, preparada para la aventura; gritándoselo desde un lugar remoto, muy lejano, con atmósfera de harina y lagos de papel charol.

—Claro que lo estás —contestó por ella, y sonrió, consciente de que tal vez fuera la primera vez que sonreía con auténtico sentimiento desde que se levantara con aquel terrible dolor de cabeza esa misma mañana.

Así que arrancó y puso la primera. Tenía claro el plan a seguir, que no era otro que dejarse guiar sin rumbo por la ciudad, abierto a donde quisiera que su instinto le hubiera de llevar. Tenía la confianza de que, cuando llegara al lugar adecuado, algo en su cabeza volvería a encajar y entonces vislumbraría con claridad aquello que le había llevado hasta allí. Si trataba de forzar la marcha, lo único que conseguiría sería impostar un destino, engañar a su pasado. Y no quería eso. Orzán quería ver. Quería comprender. Pero, por encima de todo, Orzán quería recordar.

Recordar, fuera lo que fuere.

Con esa intención se arrojó a la búsqueda, tomando aire y dejando la mañana en la cuneta. Sin embargo, la sensación de pesadez que emborronaba sus pensamientos y el dolor de cabeza que le llevaba palpitando en las sienes desde que se levantara por la mañana, tornaron en algo ambiguo tras tomar la primera curva. De alguna manera, Orzán comenzaba a comprender que aquel viaje que emprendía soslayaba una cuestión principal, algo para lo que aún no había inventado la pregunta, pero que estaba ahí y lo aplastaba contra sí mismo, contra la claridad del día y contra aquel asiento de tapicería desgastada. Algo extraño en el ambiente le indicaba que aquel día no iba a ser un día más, y los ojos de Bianca así lo atestiguaban en su lenguaje mudo a través del espejo retrovisor.

Salía a cazar algo, aunque no sabía el qué. Había subido al coche tomando a la mujer de su vida como rehén: sabía que algo tenía que ir a buscar, a pesar de que en su corazón latiese la esperanza de no encontrar.

1. INTRODUCCIÓN AL NOBLE ARTE DE APRENDER A MORIR DESDE PEQUEÑO

La cara abotagada de muros grises con que su antiguo barrio lo recibió le hizo aminorar la marcha y agachar la cabeza para poder alcanzar con la mirada las azoteas acribilladas de antenas de los edificios de viviendas.

—Este fue mi único mundo hasta los dieciséis —dijo, sin esperar de Bianca otra cosa que no fuera ese silencio religioso o algún que otro gemido eventual—, aunque es evidente que ya lo sabes. ¿Cuántas veces viniste conmigo a visitar a mis padres? ¿Diez? ¿Veinte? Tampoco nos prodigábamos demasiado por casa de mis viejos, ¿eh? Sobre todo a partir del momento en que creímos que podríamos ser felices de una vez…

La zona estaba tranquila, no había niños en las calles y el tráfico a esas horas era tan solo una excusa para que existiera aquella carretera, por lo que Orzán se permitió aminorar la marcha hasta casi imitar el andar cansino de los pocos viandantes que doblaban la esquina de Pedregal con Martín La Hoz. El parque era una caja de resonancia que imitaba los ecos de unas risas que no volverían hasta la tarde. Sin embargo, nada quedaba ya de aquel esqueleto de óxido mal enterrado que alguna vez fue el castillo de su infancia, donde jugó a enamorarse y a caerse con la misma vehemencia, sin llegar a distinguir nunca qué le hacía sangrar más.

—Ahora les ponen almohadillas de plástico por todas partes… —dijo, señalando a través de la ventanilla—. ¿Dónde quedó la posibilidad de abrirse la cabeza contra el tobogán? ¿El sabor a sangre en la boca de una buena hostia contra la arena?

Después se echó a reír, y se animó al ver que Bianca también sonreía. A veces lo hacía, aunque solía ser una especie de tic nervioso que ejecutaba por imitación.

—Yo también fui un puto niño, cielo —dijo, y detuvo el coche frente a la zapatería del señor Torres.

No era la primera vez que contemplaba lo que el tiempo había hecho con el local, pero sintió el mismo escalofrío que sentía cada vez que pensaba en los minutos de su vida que habían quedado encerrados allí para siempre, entre las arañas y las volutas de polvo. El cristal de la tienda estaba sucio, muy sucio, y su cualidad translúcida le arrancaba fantasmas al interior, que, sorprendentemente, seguía atragantado de cajas de zapatos. Aquello era lo mismo, pero muerto; lo mismo que fue, pero vacío y sin el señor Torres.

—Joder, hasta el espejo sigue allí… —musitó, peinándose el bigote con una mano temblorosa. Después meneó la cabeza, tratando de no detener demasiado tiempo su mirada en aquella exposición del olvido, en aquella superficie aumentada e inclinada que guardaba el secreto de todos los pies de aquel barrio cuando aún era barrio y la palabra vecinos tenía algún significado.

Suspiró, aunque no fue un suspiro de nostalgia, sino más bien de temor. De amago de pánico. Por eso volvió a encender el motor y desplazó su coche hacia la siguiente bocacalle, que enfilaba una vereda de chopos raquíticos para desembocar en la Avenida Felipe IV, que los llevaría hasta las puertas del colegio en el que pasó su infancia y su adolescencia.

Orzán había decidido detenerse en su barrio como primera etapa de aquel viacrucis sabiendo que aquello constituía una grave concesión al argumento preferido de Bianca cuando Bianca tenía voz:

«¿Sabes? Tu cabeza funciona como un reloj: repite siempre las mismas cosas, da siempre las mismas vueltas, quema siempre los mismos pasos. ¿Y sabes qué te digo? ¡Pobre de ti como alguna vez te apartes de esa guía! Porque entonces te perderás, todo dejará de tener sentido para ti y te verás solo, desorientado y sin saber qué paso dar a continuación. Perderás el rumbo, Orzán. No sabrás qué hacer».

—Perdido, sin rumbo…—murmuró.

Y tenía razón, como casi siempre. Sabía que, de haber trazado alguna ruta por la ciudad, su cabeza le habría obligado a ceñirse a la cronología básica de su vida, y todas sus intenciones por cambiar el inicio habrían tenido como consecuencia esa desazón de la que Bianca solía hablar.

«Uno nace donde nace y se cría donde se cría. ¿Por dónde empezar un viaje, sino por aquí?».

Un viaje iniciático. Cualquier tipo de viaje. De hecho, cualquier tipo de acción emprendida junto a Bianca era un viaje y siempre lo había sido, así que, mirándolo de aquella forma, su vida siempre había empezado allí, en su propia casa, en su propio barrio, su parque, su colegio, su primer pedazo de mundo que ya mordía pese a tener dientes de leche.

—Siempre venía al colegio por esta calle —continuó—. Había un par más de alternativas, pero me forzaba a seguir este mismo camino cada día. Sabía que si no lo hacía así, el profesor Angulo me suspendería filosofía. O algo mucho peor: mi madre moriría o entraríamos en guerra con Francia. Putos franceses…

Bianca eructó para subrayar aquel último comentario de Orzán, y este palmeó la espalda de la anciana.

—Por cierto, ¿cuál era tu colegio…? —Preguntó, rascándose la cabeza, para añadir al instante— ¡Ah, sí!, el tuyo era el Pérez Monzón, que estaba en la calle de los institutos, justo al otro lado del río. Aquí casi no teníamos relación con los chicos ni las chicas de otros colegios. Parecía que estuviéramos en la puta cárcel. Una en la que te metían con tres años y salías con dieciocho. Éramos la élite, Bianca, la élite del vertedero…

Sin embargo, no esperaba que esa primera parada le fuera a deparar ningún hallazgo. Era solo un comienzo, una manera de ponerle un principio a todo eso, pero no una pista que siguiera el reguero de sangre ni pusiera nombre a su crimen.

Un comienzo, nada más. Y al detenerse frente a la fachada de su antiguo colegio e instituto, una arcada le culebreó en el pecho y tuvo que abrir la puerta para vomitar con violencia una bilis espesa y sin sustancia. No había desayunado, por lo que cualquier otro habría asociado aquella reacción al calambre de la gula en el estómago, pero Orzán sabía que no era eso. Aquella vomitona impaciente se debía a que Orzán le guardaba un miedo atroz al colegio. Miedo a recordar toda la sangre que se había dejado allí, todos los sueños y la tinta que ya nunca más le pertenecerían y que se quedaron entre esas paredes para ver pasar generaciones y generaciones de estudiantes. Cuántas horas, cuántos exámenes y puñetazos, cuántas miradas intencionadas al escote de Cristina Pardo, cuántos simulacros de besos sin amor. Una vez le tocó una teta a Patricia Solozábal y ella le cruzó la cara de un revés, pero Orzán ni siquiera pensaba en Patricia mientras tocaba esa teta, sino en la única mujer que realmente había amado en toda su vida —que no estaba allí, que ni siquiera iba a ese instituto y que, por aquel entonces, ni siquiera sabía cómo se llamaba—. Pero la hostia se la llevó igualmente, porque a pesar de que el cuerpo que uno toca pertenece a la ilusión de la persona que anhela tocar, la teta era de Patricia Solozábal, y Patricia Solozábal era dos cursos mayor que él. ¡Blam! Aquello retumbó más en su orgullo que todos los golpes que vinieron antes y los que vendrían después. Recordó entonces, en un ramalazo que casi le vuelve a provocar el vómito, que allí adentro se conservaba la ultimísima fotografía que él mismo había permitido que le hicieran. Una foto bisoña en la que deleitaba al público con su sonrisa más raquítica. Él, Orzán Ardid, estaba en la orla de segundo de bachiller de un curso perdido entre los años noventa. Y estaba tratando de sonreír embotellado entre los apellidos Adelino y Buñuel.

—¿Estarán ya muertos esos dos? —preguntó, pero solo el viento contestó, arrastrando unas hojas, enredándose en caracolillos entre las letras que adornaban la fachada: INGENIERO SÁNCHEZ LEZAMA—. ¿Y quién cojones era ese tío? ¿Sánchez Lezama? Nunca nadie lo supo, nunca nadie, ninguno de nuestros profesores, supo qué contestarnos a eso. Yo creo que en esta mierda de ciudad se le ponen nombres a las cosas y después se sale huyendo para evitar cualquier pregunta, pero en realidad nadie conoce a nadie y nadie es más importante que nadie. Empiezo a pensar que lo único que importaba de aquellas tres palabras era el hecho de que hubiera un “ingeniero” entre ellas. Todo era una confabulación bastante burda, como una broma del destino. ¡Joder, qué asco!

Después de escupir el último coletazo de bilis, cerró la puerta y volvió a mirar a Bianca, que le observaba con la frente zurcida en un intento de interpretar todo lo que estaba viendo.

—Ayer vinimos por aquí, ¿verdad? —preguntó a la señora de ojos claros que se perdía a su lado en más de diez mil leguas de viaje a través de la nada que los separaba—. Sí, claro que sí. Estoy convencido de que vinimos hasta aquí. Soy tan previsible… De hecho, me jugaría los cojones a que ayer mismo nos detuvimos frente a la puerta y yo también vomité. Vomité el desayuno, porque ayer sí que desayuné. De eso sí que me acuerdo: tomé un chocolate y dos churros.

Por eso ahora sigo con resaca.

I. Pedazos inconexos de desmemoria alrededor de la más tierna infancia

Orzán nació el mediano de una camada impar de niños. A partir de cierto número, su madre decidió no seguir poniéndoles nombre y recurrir al orden impersonal de las playas gallegas que de niña había visitado. A él le llamaron Orzán, como la playa de la ensenada de Riazor, porque cuando se crecía desbordaba, desbaratando todo el paseo que la gente creía seguro bajo sus pies. Sin embargo, no todo fue feliz en el parto, pues Orzán nació sin trabajo y así se mantuvo casi siempre, hasta el día de hoy, a la sombra del capital, muriéndose a ratos por las esquinas sin saber siquiera mendigar. Tanto tiempo pasó así que Orzán creyó que acabaría alimentándose de las amapolas: por eso solo procuraba tener hambre en primavera. Pero sobrevivía. A pesar del tiempo, a pesar de los demás. Solía robar alguna bicicleta y meterse con ella en el campo, dejando que la colza le polinizara los tobillos. Siempre era mejor así: fundirse con lo ya establecido, permitir que la naturaleza lo trabajase antes que modificar lo que por lógica había de estar bien. Tal vez por eso Orzán odiaba el arte y odiaba a los artistas, odiaba a todos aquellos que buscaban y, sin embargo, adoraba encontrar.

Vivir así, despacio y en eterna búsqueda, era algo pesado que se llevaba puesto, como unos calcetines mojados que ya formaran parte de sus pies. La vida, de facto, era algo que uno no sabía muy bien cómo llevar. Nadie pedía nacer, y en su caso, Orzán nunca supo muy bien qué hacer con la vida que se le había prestado.

La realidad es que a Orzán siempre le había gustado mucho adornar sus cosas, sus historias. Convertir el paso de su vida en una chuchería alegre que desmotivara las razones y las anécdotas de los demás. Así, la camada impar era solo una cosecha de tres, y de entre todos los nombres de playas gallegas visitadas por su madre en la juventud, el suyo fue el primero y el último en acabar en el libro de familia. Su hermano mayor, Enrique, nunca dejó de ser Quique, pero sí que dejó la casa familiar en cuanto tuvo los dieciocho al alcance del DNI. Se fue dando un portazo y acabó de matar a mamá.

La mamá de Orzán se murió muy pronto, a los cuarenta, aunque lo peor de todo es que aun muerta siguió caminando, comiendo, fumando y pasando las hojas de las revistas que el padre de la familia solía traer a casa del trabajo. Se murió en vida, expresión aplicable a la gente que deja de respirar por la nariz y empieza a hacerlo por las branquias sin tener branquias, suspirando de pena por cada esquina de la pecera. Lo que provocó esa muerte prematura y limpia fue la desaparición de Ernesto. Ernesto era su hermano pequeño y desapareció una tarde en el parque, dejando un cubo de arena a medio llenar y una pala azul en su interior, abandonados a los pies de un tobogán de un color amarillo azufre bastante oxidado por los bordes.

Estaba su padre, Clemente, que no le quería tanto como para permitirle ser otra persona distinta de lo que él había proyectado. Estaba su madre, Maite, una mujer que amaba estar muerta y que los demás supieran que lo estaba. Y estaba Quique, que después de tanto tiempo era como si no estuviera. Y Ernesto, que directamente no estaba.

Así que solo quedaba él como la caja que sobrevivía a un naufragio y llegaba vacía hasta las costas de una isla con cocoteros. Y, a pesar de estar solo él, parecía que todo a su alrededor bullera de gentes, cosas y obligaciones contraídas para con su familia, como si él, por el mero hecho de ser él y haber nacido bajo esas circunstancias, le debiera tanto a tanta gente que no habría de tener tanta vida jamás como para pagar toda esa deuda.

Enrique casi lo abarcaba todo. Se podía decir que el papel de Quique en la familia siempre fue el de controvertir los sentidos de cada frase, suscitar el desaliento y fomentar el conflicto y las ganas de lucha. Para Quique, la vida era una Tercera Guerra Mundial y su padre era la Nueva Alemania, reunificada en torno a aquella calva predestinada a pensar por él y por todos los que habitaban bajo su techo. Cada día era una batalla distinta, una danza ejecutada al milímetro con las dosis justas de desamor como para no vaciar el tarro de una sola vez y permitir que se recargara de noche, o de mañana, o de alguna forma, pero siempre había un guión y el guión había que cumplirlo. Sus actores nunca defraudaban, para disgusto de la madre y aturdimiento de Orzán, que sin quererlo —o tal vez deseándolo—, acabó convertido en el fiel escudero de su hermano, una plaza segura desde la que podía reírse del resto del mundo.

Así fue durante muchos años. Orzán creía que su hermano había puesto la luna en el cielo. Sobre su espalda cabalgó medio mundo sin temer nunca a nada, sabiendo que combatía del lado de los justos, acumulando la deuda de los demás, que se generaba de tan solo verlo a hombros del representante del lado bueno de la vida, protegido por aquella máquina aplastadora y sin piedad que pasaba por encima de todo y de todos. Quique era la verdad y su furia era el ombligo del mundo. Así era y así tenía que ser.

Una noche, Quique se puso a masturbar a su novia de instituto en los soportales donde vivía un compañero del trabajo de su padre. Al día siguiente, Clemente se enfrentó a él y le levantó la mano. De repente, Quique se la sujetó y Papá se dio cuenta de que Quique ya no tenía doce años, sino dieciséis. Jamás hubo tanta guerra en una mirada, ni jamás tanto miedo a perderse y dejar de dañarse en un gesto congelado de nudillos, puños aferrados a una muñeca. La muñeca de su padre era la muñeca de un trabajador que llevaba siéndolo desde los catorce años. Papá gastaba veinticinco años en la imprenta y tenía un plan para sus tres hijos. Nada de lo que hicieran sus hijos fuera de aquel plan era bueno ni tenía sentido más allá de consistir en una demostración de futilidad, ignorancia y falta de respeto hacia su propio futuro. Quique nunca se planteó seguir esas pautas por el tremendo amor que su sangre profesaba hacia la rebeldía y la insumisión. Orzán hizo lo propio como buen fanático alienado y cegado de pasión por su hermano. Había mucho amor hacia cosas torcidas en aquella casa, y Mamá Maite sufría tanto que en ocasiones le sangraba la nariz.

—¿Crees que eres mayor por meterle mano a alguna guarra en un portal donde vive gente honrada y trabajadora? —le preguntó su padre, utilizando esa retórica de progenitor indefenso. Su mano pendía del aire como una cobra a medio atacar, agarrada por el cuello y estrangulada bajo el peso de su propia bravura.

—¿Crees que no sé que te da envidia no poder meterle mano ya a ninguna guarra, papá? —contestó Quique, y aquella frase se quedó a vivir para siempre en la nuca de Orzán, que la escuchó llegar desde el quicio de la puerta de su propia habitación.

Mamá ni siquiera se levantó. Permaneció sentada en el salón, leyendo alguna revista que le había traído Papá, llorando y fumando sin racionalizar ninguna de ambas acciones.

—Dios sabe que no te cruzo la cara porque respeto a tu madre, pero si fuera por mí, ya estarías en la puta calle, niñato de mierda.

Fue una contestación airada, aunque nunca estuvo a la altura. Un año después de eso, Quique se fue de casa, encontró trabajo, duró dos meses más con su novia —aquella a quien su padre había llamado guarra y a la que él mismo no encontró la motivación suficiente para defender en mitad del fragor de la batalla—, y se mudó a un apartamento en la zona nueva de la ciudad. De hecho, nunca hubo tiempo para nada más que no fuera el conflicto, la eterna discusión de aquellos que se amaban por la sangre y los puños, con un odio tan venenoso y tan irracional que todo alrededor crepitaba como beicon en una sartén combada.

—¿Puedo irme a vivir contigo, Quique? —le preguntó Orzán nada más poner un pie en aquel apartamento donde su hermano, el héroe de guerra más joven y genuino de la historia, pasaría los diez meses siguientes antes de largarse para siempre.

—Esto no es para ti, Orzán —le dijo, acariciándole la cabeza como en una toma falsa de anuncio de champú—. Tú tienes cabeza… Eres listo. Tú puedes ser lo que quieras, solo tienes que aguantar unos años y aprovechar lo que te den en casa. Aprovéchalo, Orzán, que no te merece la pena verte como me veo yo ahora mismo.

Aquello se lo dijo de tal forma que Orzán creyó estar viendo una película concreta con el audio de otra película bien distinta. Parecía que la escena que se desarrollaba ante sus ojos hubiera perdido la sincronización del sonido, porque unas palabras de confianza y consejo que bien deberían de haber salido de una boca arrepentida, salieron en cambio de una boca con orquesta en mitad de un desfile victorioso.

«He ganado la batalla, Orzán, yo he ganado a Papá, y él lo sabe. Mamá lo sabe. Todos lo sabéis».

Eso era lo que parecía decir en realidad, aunque años más tarde, cuando la ceguera del amor incondicional dejó de nublar su mente con aquella magia irrepetible, descubrió que lo que en realidad había querido decir era:

«YO he ganado la batalla, Orzán. Yo he ganado a Papá… Pero tú no. Tú nunca podrás igualar mi éxito. Tú tendrás que vivir de la orilla de los derrotados o de los cobardes, porque esto que he hecho YO solo está al alcance de mis manos».

Para cuando se quiso dar cuenta, ya era demasiado tarde, pero eso —como todo en esta fábula— es otra historia y merece otro momento.

Aquel día, el arco del triunfo bajó y padre y primogénito abortaron el amago de desmembrarse. Mamá gritó y tiró la revista. Dijo algo de cortarse las venas, pero lo cierto es que ella siempre fue demasiado melodramática como para no regalarles otra cosa que no fueran promesas vacuas y fintas con olor a sangre. Orzán heredó parte de su arte, pero nunca llegó a semejantes cotas de tragedia.

Al día siguiente, Orzán se pegó en el colegio. Pero no se pegó como se pegan los niños, con toda esa amalgama de polvo y rodillas peladas, un molinete de brazos sin objeto. No, Orzán estuvo a punto de arrancarle un trozo de moflete a ese chico de cuarto cuya anatomía se prestaba a la perversión del abuso. Se agarró a su cara como un pitbull se agarra a su presa y solo le soltó cuando el sabor de la sangre le violó el paladar y le provocó una arcada. Hubo psicólogos y un amago de hostia en casa. También hubo más llanto de su madre, que en aquella ocasión dijo algo sobre el fracaso de su matrimonio y el absurdo peregrinar hacia ningún lado que llevaba su familia. Como si las familias estuvieran hechas para triunfar o lograr algún tipo de éxito que no fuera el de vagar sin rumbo y abrir carnes con los dientes. Orzán no entendió los gritos de su madre aquel día, pero siempre recordó el sabor de la sangre de Auxilio en su boca. Porque el chico a quien mordió se llamaba así, y Dios sabía que Orzán no lo buscó a propósito ni se vio tentado a probar con su carne antes que con la de cualquier otro para vivir de las bromas y chascarrillos que gobernarían el colegio INGENIERO SÁNCHEZ LEZAMA durante el resto de aquel año y —de la forma en que se perpetúan este tipo de anécdotas, convirtiéndose en leyenda y tergiversándose hasta el punto de perder toda conexión con la realidad—, posiblemente, durante el resto de la historia del centro. Tampoco olvidaría nunca la cara de Auxilio cuando este se percató de que la pelea tornaba en algo mucho más sangriento y grotesco de lo que cabía esperar. Ese rictus en su cara cuando supo que algo no iba bien con Orzán.

Le costó sacarse de encima ese incidente, pero el caso es que aquella mañana de colegio, con el cadáver de la relación entre su padre y su hermano aún caliente, no vio el momento de echarse algo al estómago y se comió medio compañero como la crudité de sibarita que todo niño defectuoso y carente de atención hubiera reclamado a los pies de un restaurante caro.

Los días pasaron sumidos en el ambiente de guerra de trincheras que secunda la caída de una bomba atómica, pero al contrario que en Hiroshima, allí no se estableció ningún Parque de la Paz para conmemorar lo que no habría de recordarse más que releyendo la cara oculta, la más amarga, de las crónicas familiares —esas que saltarían en futuros alegatos a la fuerza de tensar tanto los resortes que no quedara lugar para nada más que para rajarse las vestiduras y hasta la piel—. No obstante, al loable intento de normalizar una situación que no admitía otra cosa que no fuera la furia y la incandescencia, la familia decidió entregarse a la tregua del silencio. Así pasaron las semanas entre el parque, el colegio y un puñado de cenas lacónicas; agonizaba mayo y casi quemaba ya el verano, cuando un día Clemente, sentado frente a su plato de filete con patatas fritas, clavó sus cubiertos sobre la mesa y, dejando que sus bigotes sonrieran por él, anunció:

«El sábado nos vamos de excursión al Parque de los flamencos, ¿qué os parece?».

La frente calva de su padre se arrugó hasta la mañana siguiente de su nuca, negándole a su aspecto la posibilidad de evitar con dignidad cualquier ofensa implícita en las miradas de los demás miembros de la mesa.

—Yo paso —contestó Quique.

—Vamos, cariño, ya no hacemos nada en familia, ¿por qué tienes que ser tan así? —se quejó Maite, que casi parecía ansiosa por armar la nueva bomba de hidrógeno.

—¿A qué familia te refieres? —respondió Quique.

En ese momento, Ernesto tiró el tenedor con el que guarreaba su filete.

—Etto no tusta —dijo, y todos pusieron a salvo sus ojos sobre la cucamona del pequeño, tratando de no ahogarse en la incipiente tensión.

Sin embargo, Clemente no parecía especialmente beligerante aquel día y sonrió.

—A tu familia, Enrique. Y tu familia te pide que vengas con ella al Parque.

Tal vez por una conjunción de los astros —aquellos que se preocupan de las minucias terrenales en su alejado vagar por entre el polvo de estrellas—, o puede que tan solo por una aviesa intención de disfrazar de tregua lo que se conoce como Caballo de Troya, al final Quique acabó yendo con ellos a aquel lugar al que Padre se había referido como Parque de los flamencos, concertando así el que quizá fue el último viaje con la familia al completo que Orzán recordara.

El Parque de los flamencos tenía un nombre mucho más oficial y rígido que el que Clemente le había otorgado, aunque, en realidad, todo el mundo llamaba así al Parque Provincial de Aves Exóticas —bastante poco conocido, por otro lado, a pesar de llevar allí millones de años—, y que suponía una de aquellas rancias excursiones no demasiado largas pero tampoco insustancialmente breves a un lugar de por sí grotesco más que exótico y raro en toda su acepción, comenzando por la escasa acogida que tenían las aves exóticas entre los habitantes de aquel punto del país, y terminando por lo desfasado de su concepto en tiempos de zoológicos y parques de atracciones.

Sea como fuere, el coche familiar fue partícipe de hora y media de trayecto entre sudores, silencio, mal olor y púas de sol entrando por la ventanilla. A Orzán le sudaban las piernas y no tenía donde meter las manos. Estaba en el medio de la ristra de asientos traseros, justo donde estos se elevaban un ápice y lo dejaban sometido a los designios de un altar peligroso, sin barreras ni cinturones de seguridad —en una época en que la ausencia de protección no pasaba por gallardía, sino por ignorancia—, siempre consciente de que su cabeza, que le parecía más enorme cuanto más pensaba en ello, no dejaba de molestar en ningún momento a la mirada de retrovisor nervioso que gastaba su padre. A un lado su madre sosteniendo a Ernesto y su llanto discontinuo. Al otro su hermano, sumido en aquel estado hipnótico de los hermanos mayores con problemas de hermanos mayores. Delante Clemente, solo él, cagándose en el regazo de un dios que siempre estuvo allí, tan dentro de aquel coche como fuera de él, presente en cualquier lado y ausente de todas partes.

«Maite, me cago en Dios, ¿no puedes hacer que ese niño se calle de una puta vez».

Aquella era la poesía de viaje que tanto promulgó Lorca, la música de verano que acompañaría para siempre los recuerdos de infancia que Orzán atesoraba a medio colgar de la melancolía y a medio arrasar por el tsunami del olvido autoconsciente. Aunque, sin duda, lo que más y mejor recordaba Orzán era la textura pegajosa de sus muslos, ese rozar de una pierna contra la otra en mitad de un charco de su propio sudor, gestado por kilómetros de carretera en pos de un maná que, después de todo, acabó llegando, presentándose bajo el cartel rosadito y desgastado de un flamenco con sombrero.

Su padre se meaba. Por eso aquel viaje permanecía y era fácil de rescatar, porque estaba hecho a base de pequeños detalles sin importancia, motas de polvo de inconsistencia tal que juntos formaban el magma del recuerdo perfecto: calor, sudor y lágrimas; dosis de humillación y rareza suficientes como para casar con el aura mágica de la infancia. Enfado, desaliento y frustración alrededor. Y lo extraño pululando siempre, sin ambages, sin distinción. Lo raro tan puro, tan real, que casi se podía palpar todavía. Clemente aparcó y bajó, aunque quizá no en ese orden, y se metió en las tripas de la vieja nave que hacía las veces de cuartel de avanzadilla para los valientes que aún se atrevían a pagar una entrada. Orzán bajó del coche en último lugar y se protegió los ojos del sol. De repente, el no ubicar a su padre en ninguna parte había provocado que su familia se disgregara casi como en evolución natural de un sistema con tendencia al desorden: su madre danzaba cerca de la puerta de entrada con Ernesto y su chupete en brazos; mientras que Quique se alejaba en dirección contraria, inmerso en lo que fuera que le estuvieran escupiendo los cascos de su walkman. Así que él, ansioso de no desobedecer aquella desbandada instantánea, rodeó el edificio y procedió a ejecutar la radiografía más exacta posible del lugar.

Aquello era un erial. El Parque se extendía en varios estanques —según la promesa azul de un plano de bienvenida— detrás de una valla cubierta con juncos secos y paja. No había nadie allí. Tal vez hubiera alguien dentro, pero desde donde él se encontraba parecía que lo que había al otro lado carecía de interés suficiente para que nadie más en el mundo se hubiera tomado la molestia de acercarse a más de cincuenta kilómetros. El Parque yacía muerto detrás de los juncos y de la valla, y Orzán se imaginó que lo que abrevaba en los estanques eran enjambres de moscas y tal vez algún pato salvaje que hubiera caído por allí de rebote. Por si aquello fuera poco, unos pocos pasos más le llevaron hasta una puerta a medio entornar que Orzán se ocupó en acabar de abrir para descubrir en su interior una serie de elementos que, tal vez —y solo tal vez: ya conocemos los caprichos efervescentes en la memoria de un niño poco dado a no exagerar— podían constituir el paradigma y la casa de todas las pesadillas que Orzán atribuiría, de ese momento en adelante, a aquel periodo de su vida que llegaría a identificar como su infancia.

Flamencos. Carteles con imágenes de flamencos. Todos rosas. Todos desvaídos, sin gracia, pintados por algún pintor sin sueños. Esculturas en escayola de ojos saltones y plumaje apelmazado. Y una pizarra giratoria al fondo, recluida entre cajas de cartón húmedas y un montón de aparataje inútil y extrañamente descoordinado con el motivo y el tema del parque: astrolabios, reglas de madera, la cabeza de un maniquí, un tren roto de madera.

Pero lo peor, sin duda, era aquello que descubrió dibujado sobre la pizarra. Era un flamenco, claro, pero un flamenco abierto, el interior esquematizado de una de aquellas aves. Orzán se acercó hasta la pizarra sin dejar de sentir el hormigueo excitante que le nacía en el colon y se le extendía por la imaginación hasta hacerse canceroso en su estómago, donde explotaba en ganas de huir, de quedarse y de hacer caca. Vio el esófago pintado en tiza de aquel flamenco. Y su aparato excretor. Y su estómago. Y su corazón. Todo aquello formaba parte del flamenco de tiza, como si hubiera sido autopsiado en flagrante aquelarre educativo, quizás en otro siglo, por una profesora experta en aves exóticas, delante de una audiencia formada en su mayoría por niños que querían saber —necesitaban saber— dónde se encontraba el aparato excretor y dónde el alma de aquel pájaro.

Sintió un maravilloso escalofrío, hipnotizado ante el arte prehistórico de aquella pizarra. Atisbó entonces, sin buscarlo, una tiza entre el montón de naderías que arruinaban la estancia y sintió la urgencia de emborronar ese dibujo tatuado sobre la superficie añeja de la pizarra escolar. A sus siete u ocho años, Orzán experimentó por vez primera una erección cuando, preso de aquella tiza que sujetaba en alto, dispuesto a tachar, sin saber por qué, el dibujo aviar que de tan grotesco como le resultaba casi se había enamorado de él, comprobó que el autor —o autora de la obra— se había tomado la molestia de repasar con tiza rosa los contornos del ejemplar. Tiza rosa en los bordes, imitando resquicios de piel. Como si fuera indispensable, imprescindible, subrayar que aquel flamenco, y por extensión todos los flamencos del mundo, eran del color de las niñas. Orzán ardió en deseos no tanto de acabar con aquello como de formar parte del dibujo. Quería dejar su firma sobre la pizarra verduzca y quebrada. Aquella fue la primera vez que el niño experimentó una sensación imposible de verbalizar, creyéndose ultrajado por el capricho de sus deseos, de sus pulsiones y de la latencia de infarto que aceleraba su corazón según blandía la tiza y se disponía a pintar sobre ese flamenco desnudo que alguien, alguna vez, puede que hiciera muchos años, había pintado y dejado allí para que él lo encontrara.

De repente, eyaculó. Avergonzado, bajó la tiza antes de llegar a pintar nada. Quedó desorientado, vacío, desolado. Sus ojos se movían de aquí para allá sin posarse en ninguna parte. Creyó que se echaría a llorar, aunque no de pena ni de miedo ni de nada que conociera. Fue entonces cuando oyó rugir de nuevo a su padre, desencadenando en él una reacción de alerta que volvió a activar sus músculos y lo sacó de esa habitación con olor a moho y a lecciones de anatomía aviar.

«¡Va a entrar en el Parque su puta madre! ¡Desgraciados! Pero, ¿cómo se puede permitir semejante robo? ¡La madre de Dios! ¡Dos mil pesetas por barba! ¡La madre que me parió!».

Aquello no sonaba bien, pero peor sonó cuando Clemente, reuniendo al grupo de nuevo, les informó de que, a pesar del viaje, de la hora interminable en coche y del calor sofocante que los zarandeaba allí, a su antojo y en mitad de ninguna parte, no entrarían al Parque.

—Pero, cariño, ya que estamos aquí… —comenzó Madre.