Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

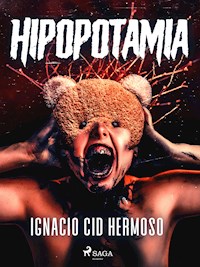

Hipopotamia es una colección de desvelos y un manual de contradicciones. Sexo, violencia y sangre fluyendo a través de las alcantarillas de la psique colectiva, esa que carece de puentes con la lógica o el sentido común. En estos diez relatos, el lector podrá encontrar lugares sórdidos, amores raros, atmósferas inquietantes y un buen puñado de alucinaciones. Puede, incluso, que en estos diez relatos el lector corra el riesgo de encontrarse a sí mismo. Sea como fuere, Hipopotamia es una gran boca abierta dispuesta a devorar todas las convenciones del género, donde el único monstruo que aparece entre sus páginas eres tú.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ignacio Cid Hermoso

Hipopotamia

Saga

Hipopotamia

Copyright © 2022, 2022 Ignacio Cid Hermoso and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726879902

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

ENTREVISTA DE TRABAJO

La fábrica estaba apartada de la ciudad, en algún rincón de aquel solar devorado por la maleza y confinado entre dos carreteras nacionales.

El autobús se detuvo en el borde del descampado una hora antes de la entrevista. Javier se bajó y oteó el horizonte llevándose una mano a la frente para quitarse el sol de la cara. Desde su posición en la parada desierta no se veía otra cosa que una cerca de alambre y una puerta de metal verde oxidado. Más allá se extendía el solar de proporciones bíblicas en el que aguardaba agazapada la nave donde habría de tener lugar su entrevista profesional. Cuando quiso bajar la mano, el autobús ya se había esfumado sin haber dejado en la parada a nadie más que a él.

El panorama no podía ser más desolador: la tierra alrededor de Javier parecía exhalar volutas de polvo que rechazaba por hastío, inundándolo todo de verano, de hierba con sed. Javier recorrió varios metros junto al margen que delimitaba la verja de metal trenzado hasta que encontró un tramo en el que varios postes aparecían caídos, como cansados de ver siempre el mismo paisaje. Con sumo cuidado, pasó primero una pierna y después otra, ambas enfundadas en su flamante traje de color noir cava. Pasó también su portafolio, que se quedó enganchado de uno de los alambres retorcidos, dejándose en la caricia una fea cicatriz de cuero. Una vez estuvo todo él del otro lado de la valla, se sacudió el polvo de los pantalones e intentó vislumbrar a lo lejos los ángulos metálicos de una factoría. No encontró nada. Miró su reloj y constató que aún le quedaban cincuenta y cinco minutos para seguir buscando.

A cada paso, el solar parecía cerrarse más sobre él, digiriéndolo en su seno pajoso, de hierba marchita y sin pisar. Crestas de roca desfilaban a ambos lados, haciendo hueco a las náuseas del erial, formado por matas amarillentas sucediéndose una tras otra en cualquier dimensión del espacio y aún del tiempo. Llegó un momento en que Javier se detuvo y, agotado, apoyó su portafolio contra las rodillas, agachándose un ápice para recuperar el fondo de oxígeno que el calor y los nervios florecientes le habían ido robando desde que se apeara del autobús. Jadeó, regando aquel desierto confinado con su fútil esfuerzo.

I consider myself a very hardworking person.

Le decía al aire, a la brisa moribunda que apenas corría para llevarse su sudor de allí. Y los escombros de aquella naturaleza muerta le atendían con la parsimonia de las horas amputadas, no haciéndole más caso que a ninguno de los demás aspirantes al puesto.

I like working in group and I think I can solve any problem I could have.

Confianza vacua, de cartón, que sonaba a hueco entre los rincones del vacío.

Con el paso del tiempo, Javier fue entendiendo que aquel era un universo propio, con reglas distintas a las del resto del planeta; ingeniería filosófica que no atendía a los patrones establecidos. A los diez minutos, dejó de escuchar el sonido de la carretera por la que le había traído su autobús. Cinco minutos después, ya ni siquiera la veía. No fue hasta que apenas quedaba un cuarto de hora para la cita, cuando Javier decidió echar mano de su teléfono móvil y llamar a su improbable entrevistador. Comprendió que no llegaría a tiempo cuando supo que en aquel lugar no había cobertura. Aún tardó un poco más en asumir que estaba perdido en mitad de la nada.

Así fue como Javier comenzó a convertirse en un pedazo de carroña en traje, impulsado por los torpes escalofríos de impotencia, culpa e inferioridad que le asaltaban a cada instante, mientras comprendía que jamás llegaría a su entrevista, y que ni tan siquiera dispondría de la oportunidad de excusarse para con quien hubiera deseado que se convirtiera en su jefe.

It’s a great opportunity for me to start working in a company like this…

Para cuando dieron las cinco de la tarde, Javier ya había empezado a correr, probablemente en círculos, con la americana desabrochada, la corbata ladeada y los zapatos llenos de polvo. Nada había a su alrededor que le indicara la proximidad de algún vestigio civilizado, de algún lugar destinado a la manufactura, ni siquiera el lánguido lamento de un centro de mecanizado. El sudor le manchaba la camisa, se transparentaba por entre el tejido de su disfraz de hombre importante. Los nervios se habían apoderado de su estómago y le doblaban el espinazo en látigos de fuego, constriñendo sus doctos intestinos. Tuvo que parar a un lado y bajarse los pantalones para hacer de vientre, azuzado por aquellas preocupaciones que ya no tenían solución. Se limpió con uno de sus currículos y reemprendió su camino hacia ningún lado.

Según caía la tarde, comenzaron a hacer acto de presencia los bufidos, aleteos y crepitares varios de la fauna del lugar, ibérica y amante de la noche. Javier miraba en derredor intentando etiquetar cada roce, cada hipotético latido, cada especie animal, pero solo era un ingeniero perdido. Nada podía hacer para gestionar su miedo incipiente.

Cuando llegó la noche, Javier volvió a intentar llamar por última vez con su móvil. Una rayita de cobertura le robó una gota de esperanza a su ceño retorcido, pero al instante, la batería del aparato decidió vaciarse y el móvil feneció. Javier lo enterró en mitad de un ritual, con el crepúsculo y los quejidos de los grillos de fondo.

Utilizó su portafolio para apoyar la cabeza sobre él, en lo alto de una absurda mata de hierba que crecía con timidez entre el abandono. Arropándose con la americana de su traje, intentó conciliar un sueño que se le resistía. Alrededor de las doce de la noche descubrió que tenía demasiada hambre como para poder dormirse, así que afiló uno de sus lapiceros y abandonó su lecho improvisado para ir a buscar algo de comida. Los grillos se callaban a su paso y los lagartos le rehuían. Solo la luna menguante intentaba dar cobijo al reflejo del sol, pero sus rayos eran dúctiles y se doblaban contra las nubes; jamás llegaban a iluminar los pasos de Javier. Por eso la oscuridad era absoluta, y la caza resultó ser del todo infructuosa. Hubo un momento en que el propio Javier comenzó a sentirse presa en lugar de cazador, y en ese momento descubrió que no estaba solo en aquel desierto del diablo. Algo se movía a su alrededor, rodeándole, como queriendo amasarle para el rebozado de la cena. Con el lapicero en alto, Javier blandía su orgullo de ingeniero perdido y olvidado por el resto de la sociedad. Vendería cara su carne.

Y entonces vio al primero de ellos.

Era un hombre, de su misma edad, quizá un poquito mayor que él. La aproximación de tiburón que Javier había intuido no era más que el deambular de un tipo desorientado con el traje sucio y desgarrado. Por toda compañía balanceaba un maletín con el forro hecho un colgajo. Después apareció uno más, y unos segundos después, otros dos ingenieros sin trabajo se unieron a la fiesta. Javier se vio rodeado en un instante, sin saber muy bien qué hacer.

—Hola, ¿vienes para la entrevista de trabajo?

Javier titubeó. Después recobró la compostura y guardó el lapicero en su portafolio. Desenfundó su mano derecha.

—Hola, yo soy Javier. Me he perdido esta misma tarde de camino a la fábrica.

El que había preguntado esbozó algo parecido a una media sonrisa, velada por lo sombrío del resto de su expresión.

—Todos estamos perdidos. Nadie ha encontrado aún la fábrica en El Páramo. Nadie nos busca y nadie sabe dónde estamos. Encantado de conocerte…

Y estrechó la mano de Javier con la suya, forrada de polvo y con humus entre las uñas.

—¿Cuánto tiempo lleváis aquí?, ¿es que nadie sabe salir de este lugar?

—Semanas. Meses, quizás. Lo hemos intentado todo, pero el único camino es hacia la fábrica, y la fábrica nunca está en ningún lado…

Javier observó su rostro sucio, delgado, comido por el tiempo de búsqueda y la obsesión, conservado en nervios.

—Si te lo estás preguntando, comemos saltamontes y lagartos. Y algún que otro ratón de campo también. De vez en cuando, nos comemos a algún ingeniero informático que esté especialmente débil. Los asamos con la poca leña que dan los árboles muertos.

Javier no supo bien qué contestar a eso, así que asintió y se dejó coger por la mano sucia y esquelética de aquel tipo. Todos juntos, en lúgubre y desatinada compaña, llegaron hasta un claro en mitad del campo, un reducto conocido en medio del páramo olvidado. Allí había decenas de personas, todos ellas vestidas con harapos elegantes, listas para causar una buena sensación al quimérico jefe que jamás les llegaría a entrevistar. Algunos dormitaban sobre sus americanas, recostados contra los hombros de otros tantos. Los había que caminaban en círculos con las manos en los bolsillos, practicando unas respuestas para las preguntas que nunca les llegarían a hacer. Dos hombres trajeados tiraban con los dientes de ambos lados de una rata de campo, golpeándose con sus maletines de piel, siempre compitiendo por la presa. Javier no pudo dar crédito a la pequeña comunidad asilvestrada que había crecido entre la maleza: un país de niños perdidos que jamás tuvieron la oportunidad de empezar a crecer. Pensó que si estaba allí, sería porque él mismo era uno de ellos. Eso le produjo una arcada.

—Si quieres puedes cenar algo. O si no, puedes dormir un rato. Al alba seguiremos buscando. Seguro que mañana será un gran día —dijo aquel tipo, sin ser del todo consciente de su locura.

Javier se lo agradeció y se alejó de él. Caminó un rato más entre las piernas y los pantalones, entre las corbatas y los maletines. Al fondo, un grupo de cinco hombres quemaban papeles en blanco para entrar en calor, pues la noche comenzaba a refrescar. En uno de esos vistazos furtivos a lo imposible, Javier creyó vislumbrar un teléfono móvil asomando del bolsillo raído de uno de aquellos ingenieros. Se acercó sibilino, por detrás, e intentó sustraerlo de su escondite. El corazón se le aceleró como cuando supo que no le daría tiempo a llegar a su entrevista. Las manos comenzaron a sudarle en cuanto agarró el cachivache con la punta de los dedos, casi podía escuchar el galope de la sangre por debajo de su piel. Sin embargo, el tipo que estaba siendo víctima de aquel hurto se reclinó sobre su estómago y se quedó allí, doblado. Javier pensó que quizá estuviera muerto o dormido. Fuera de combate, en todo caso. Con el pecho tiritando de emoción, se llevó el móvil a los ojos y comprobó que estaba encendido. Le quedaba muy poca batería, pero tenía algo de cobertura. Javier rezó para que alguien le contestara al otro lado y le viniera a rescatar de aquella pesadilla. Marcó el número de la empresa, que había memorizado de tanto pensar en él durante la semana anterior. No sabía por qué, pero había decidido llamar a la fábrica. Quien quiera que estuviera allí durante el turno de noche debería contestar y le guiaría hasta la puerta. Dejaría atrás a todos aquellos becarios imberbes. Conseguiría el puesto…

—¿Diga? —preguntó una voz de pastel desde el otro lado, perdida entre la estática.

Javier se asustó al escuchar una voz humana y cuerda, quemándose la garganta al beber del agua de aquel oasis. Tiró el teléfono móvil al suelo. Se agachó para recogerlo y volvió a llevárselo a la oreja. Aquella voz con sueldo fijo seguía preguntando:

—¿Sí?, ¿oiga?, ¿hay alguien ahí?

Javier no pudo aguantar tanta prepotencia telefónica y, fugazmente enfurecido, colgó. Esta vez arrojó el aparato tan lejos como pudo.

¿Hay alguien ahí?

¿Cómo podía preguntarle aquello? Claro que había alguien. Al fin y al cabo, todos ellos eran personas, o lo habían sido en algún momento de su ciclo vital.

Echó a correr, dejando atrás a aquella panda de desheredados. Mientras corría, pensó en si realmente alguno de ellos había intentado buscar alguna vez la fábrica. En si él mismo había querido llegar alguna vez hasta ella. Decidió que la luz de la mañana siguiente le serviría para aclarar sus ideas.

Mientras tanto, podría vivir de lo que cazara allí, en El Páramo.

La sonrisa que te pintas cuando invitas al cine a una chica tan guapa

Hipopotamara es una hipopótama feliz. Aquella misma mañana, Javier, el chico más guay de su clase, le había preguntado si le gustaría ir al cine. Ella había resoplado, moviendo sus orejillas con aires de timidez, pestañeando y abriendo sus fosas nasales en un bostezo de amor púber.

—Nada me haría más ilusión —le había contestado, y después había juntado sus patazas en una súplica enamoriscada, con los pómulos rojos y el estómago sujeto con pinzas.

—Bien —había dicho Javi, sonriendo sin disimulo, ilusionado ante la perspectiva—, entonces me pasaré a recogerte esta misma tarde, a eso de las cinco… ponte hipopopreciosa. —Y le había guiñado un ojo. Un ojillo verde de macarra adolescente.

Ya cuenta los minutos que quedan para volver a verle. Javier es un rebelde sin causa. El chico más molón, más macarra, más chaquetichulo del colegio. Todas están locas por él, pero ha sido ella la que finalmente le ha acabado conquistando. Irían a los cines Silencio, local azul con penetrante olor a pis en las esquinas. Se sentarían en la última fila y no harían caso de la película. Se meterían mano como si no hubiera mañana, untando las miradas de los demás en sus nachos con queso.

Qué feliz es, qué cachonda está ante la perspectiva de salir con Javi, de imaginarse sus manitas recortando su silueta grisácea, azulada, robusta, de punta.

A pesar de ser una chica hipopótamo, decide vestirse como una auténtica zorra. Minifalda. Mucho rímel, que alargue sus ojos pequeñitos en un derrame de lujuria. Pintalabios. Puede que le comiese la polla si tenía la oportunidad.

Pero las cosas rara vez salen todo lo bien que uno espera, y su padre llega a casa antes de las cinco.

Papá Hipopólito. Un cabronazo naci, recio, heredero de la estirpe más rancia de Simetría. Lo sabe, lo intuye: le va a joder sus planes.

—¿Por qué vas vestida como una furcia? —Es lo primero que le pregunta a su hija, ajustándose los binóculos y espantando una mosca con sus orejillas mínimas.

—He quedado para ir al cine.

—¿Con quién?

—Con… —Una mirada basta para saber que no debe mentir a su padre. Eso no. Nunca. Jamás de los jamases. Si no, Hipopólito podría…—, con un chico.

—Ni hablar. Tú te quedas en casa. Acabando los deberes. Y rezando.

—Pero papá…

Hostia. Una hostia de hipopótamo cabreado es como la caída de un árbol a medianoche, un estrépito de pezuñas contra un armazón de piel dura, carro de combate abofeteado.

Y después las lágrimas. Inevitables y escandalosas.

—No es justo, sólo quiero ver una película con ese chico, los demás padres dejan a sus hij…

—Los demás padres son unos libertinos —dice, abriendo su boca enorme, colosal, mostrándole la amenaza de unos colmillos como columnas dóricas, jónicas, de metro y medio de dolor—. Me importa un comino que dejen o no dejen ir a sus hijas al cine. También les dejan ir al Suburbia. ¿Quieres que te deje a ti ir al Suburbia?

Hipopotamara no sabe entonces qué contestar. Simplemente se afana en moquear sus anhelos y sorber las miasmas de desesperación que se le filtran por las narices, llenas de pecas y de pelos.

—Yo no quiero ir al Suburbia… solo quiero…

Hipopólito levanta una vez más su pataza mortal de necesidad. La niña hipopótamo se calla.

—Mejor será que no hables más. Para decir estupideces estás más guapa callada.

Después se acerca al mueble del salón con ceremoniosa lentitud, abre un botecito de porcelana con motivos de cacería y rellena su pipa de madera. Le pega fuego al canastillo y exhala una voluta de humo con forma de desgracia. Se sienta y suspira. Se avecina una buena charla. De papá hipopótamo a hijita hipopótamo.

—La raza, corazón. La estirpe —dice, y la mira como si con eso bastara—. Por tus venas corre una sangre especial. Estamos en esta isla desde mucho antes de que se convirtiera en isla; desde mucho antes. Somos el tumor cristiano que Simetría no es capaz de extirparse. El último reducto de disconformidad, de pureza, de bondad. No permitiré que mi raza se pervierta. Por nada del mundo.

Sus palabras olían a pipa quemada, a madera y a tabaco. Sabían a papá hablando. Hipopotamara se sentó enfrente de su padre y se secó las lágrimas, los mocos, el rímel.

—Papá… yo sólo quiero ir al cine con Javier. Es un buen chico, no lo conoces aún… él… él me tratará bien…

Hipopólito levanta la mirada a través de humo azul. Guiña los ojos y mueve los bigotes. Vuelve a suspirar.

—Te lleva al cine para fornicarte, mi dulce princesa. Y tú, por lo que veo, no eres ninguna tonta y deseas el fornicio tanto como él.

La pequeña princesa azulada, de bigotitos de leche y falda a la altura de su pudor, se avergüenza por primera vez en el día. Agacha la mirada, los pómulos vuelven a enrojecerse, pero esta vez de ira.

—¡Es un buen chico! ¡Él no es como los demás! ¡Me dará hijos, me cuidará, me tratará bien!

—¡Ja! —Se saca la pipa de la boca para hablar, se reclina sobre el sofá. Que se volviera a levantar sólo podría significar una paliza. Una paliza brutal, llena de mordiscos, patadas y pisotones. Así murió mamá—. ¿Hijos? ¿Tú te lo crees? Sois distintos, pequeña. Somos distintos a todos esos malparidos. Nosotros aún abrazamos la fe. Tu madre, que en paz descanse, jamás se dejó impresionar por uno de ellos. Y fuimos felices mientras estuvimos los dos. Y después, estando los tres. Hasta que ella comenzó a mostrarse débil…

Hipopotamara se calmó un poco en cuanto escuchó nombrar a su mamá. Su mamaíta: vientre hipopotámido pleno de amores, nido de cariñitos entre algodones; risas dulces y dulces cenas y besitos en forma de “pop”. Su papá tuvo que darle una buena lección. Una lección cristiana.

—Los chicos de Simetría sólo piensan en el fornicio. En meter sus pequeñitas pollas en lo que para mí (y para ti) debería ser sagrado. ¿Sabes lo que es la zoofilia, corazón? A esos hijos de mil hienas les encanta la zoofilia. ¿Cuántos años tienes, princesa?

—Quince, papá. Lo sabes perfectamente…

—Claro que lo sé, corazón —dice, y se agita con bonanza mientras ríe—; claro que lo sé, mi pequeña y dulce pieza de zoológico. Lo sé muy bien. El que parece que no lo sabe es tu amiguito…

—¡Él también tiene quince! —protesta, pero ya con menos energías que antes.

—Y una polla, amor. También tiene una ridícula colita tiesa como un demonio, presta para practicar el fornicio zoofílico con mi pequeño tesoro grisáceo.

Aquello era insoportable. Su padre estaba loco. Pero pesaba doscientos kilos más que ella. Así murió mamá. Volvió a echarse a llorar. Él no se levantó, pero chistó con la boca, intentando consolarla desde la distancia.

—No llores, mi almibarado barril de amontillado. No llores. Dentro de unos años me darás la razón y me lo agradecerás. ¿Un hijo? ¡Ja! Lo tendríamos que tirar por la borda del Arca. Sería una aberración. No puedes mezclarte con la chusma de Simetría, tesoro. No son dignos de ti.

Y entonces el timbre de casa resuena como la séptima corneta del apocalipsis. Se abre el último sello y a Hipopotamara se le eriza la piel. Siente náuseas y eructa. Su padre la mira y se levanta. Camina hacia la puerta.

Que no sea él, por favor, que no sea él…

Abre.

Es un chico joven. Tiene el flequillo engominado, echado hacia atrás. Fuma tabaco negro y viste una chupa de cuero desgastada por las mangas. A la pequeña hipopotamita se le acelera el corazón de amor, de terror, de hambre, de pánico, de sexo.

—Buenas tardes, señor. Vengo a buscar a su hija —dice, inocente, relleno de perversión a base de manga pastelera.

Quiero follarme su enorme trasero en el cine Silencio, parece que dice con sus palabras, con su sonrisa de tiburón.