Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Linkgua

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

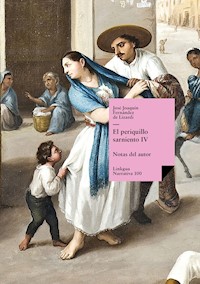

Vida y hechos de Periquillo Sarniento redactada por él y para sus hijos era el nombre original de la novela cuando se publicó en el año 1816 en una versión de tres tomos, escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi. El cuarto tomo fue censurado, en su momento, por criticar la esclavitud. No se publicaron completos bajo el título Elperiquillo Sarniento hasta 1830, ya muerto Lizardi. Esta es una novela de corte picaresco considerada como primera del género escrita en Latinoamérica. La obra cuenta la vida de un anciano, Pedro Sarmiento, alias «el Periquillo Sarniento», que ante la cercanía de la muerte escribe su biografía con la sana intención de que mis hijos se instruyan en las materias sobre las que les hablo. El protagonista pasa de una experiencia trágica, cuando es todavía un joven pícaro, a una aventura épica. Todo en este libro está aderezado con una narrativa llena de ironías, críticas o reflexiones sobre los usos y costumbres de la sociedad de entonces. El entorno en que transcurre es el final de la dominación española en México. Por esta razón, El periquillo Sarniento se caracteriza por un lenguaje repleto de mexicanismos, chistes y formas de habla típicas del pueblo y las clases más desfavorecidas de la sociedad del momento. El protagonista es un pícaro y un ladrón, y muestra el folclore y las tradiciones del país americano. El periquillo sarniento aborda temas como - la corrupción, - la ignorancia - y la desinformación que ejemplificaban la administración española en la nación.Además, pretende criticar las instituciones corruptas y los sistemas fallidos de la época con la a intención de educar al pueblo, señalarle sus errores para así reformar y mejorar la sociedad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

José Joaquín Fernández de Lizardi

El Periquillo Sarniento Tomo II

Barcelona 2024

Linkgua-ediciones.com

Créditos

Título original: El Periquillo Sarniento.

© 2024, Red ediciones S.L.

e-mail: [email protected]

Diseño de cubierta: Michel Mallard.

ISBN rústica ilustrada: 978-84-9007-195-3.

ISBN tapa dura: 978-84-1126-373-3.

ISBN rústica: 978-84-9816-617-0.

ISBN ebook: 978-84-9897-062-3.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Sumario

Créditos 4

Brevísima presentación 9

La vida 9

Tomo II 11

Prólogo en traje de cuento 13

Vida y hechos de Periquillo Sarniento 19

Capítulo I. Escribe Periquillo la muerte de su madre, con otras cosillas no del todo desagradables 19

Capítulo II. Solo, pobre y desamparado Periquillo de sus parientes, encuentra con Juan Largo, y por su persuasión abraza la carrera de los Pillos en clase de cócora de los juegos 39

Capítulo III. Prosigue Periquillo contando sus trabajos y sus bonanzas de jugador. Hace una seria crítica del juego, y le sucede una aventura peligrosa que por poco no la cuenta 57

Capítulo IV. Vuelve en sí Perico y se encuentra en el hospital. Critica los abusos de muchos de ellos. Visítalo Januario. Convalece. Sale a la calle. Refiere sus trabajos. Indúcelo su maestro a ladrón, él se resiste y discuten los dos sobre el robo 75

Capítulo V. En el que nuestro autor refiere su prisión, el buen encuentro de un amigo que tuvo en ella, y la historia de éste 94

Capítulo VI. Cuenta Periquillo lo que le pasó con el escribano, y don Antonio continúa contándole su historia 113

Capítulo VII. Cuenta Periquillo la pesada burla que le hicieron los presos en el calabozo, y don Antonio concluye su historia 131

Capítulo VIII. Sale don Antonio de la cárcel, entrégase Periquillo a la amistad de los tunos sus compañeros y lance que le pasó con el Aguilucho 150

Capítulo IX. En el que Periquillo da razón del robo que le hicieron en la cárcel, de la despedida de don Antonio, de los trabajos que pasó y de otras cosas que tal vez no desagradarán a los lectores 167

Capítulo X. En el que escribe Periquillo su salida de la cárcel, hace una crítica contra los malos escribanos y refiere, por último, el motivo por que salió de la casa de Chanfaina y su desgraciado modo 188

Capítulo XI. En el que Periquillo cuenta la acogida que le hizo un barbero, el motivo por que se salió de su casa, su acomodo en una botica y su salida de ésta, con otras aventuras curiosas 209

Libros a la carta 235

Brevísima presentación

La vida

José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827). México.

Hijo de Manuel Fernández de Lizardi y Bárbara Gutiérrez. Nació en la Ciudad de México.

En 1793 ingresó en el Colegio de San Ildefonso, fue bachiller y luego estudió teología, aunque interrumpió sus estudios tras la muerte de su padre.

Hacia 1805 escribió en el periódico el Diario de México. En 1812, tras las reformas promulgadas por la Constitución de Cádiz, Fernández de Lizardi fundó el periódico El Pensador Mexicano, nombre que usó como seudónimo.

Entre 1815 y 1816, publicó dos nuevos periódicos: Alacena de frioleras y el Cajoncito de la alacena.

En mayo de 1820, se restableció en México el gobierno constitucional y, con la libertad de imprenta, fueron abolidas la Inquisición y la Junta de Censura. Entonces Fernández de Lizardi fundó el periódico El conductor eléctrico, a favor de los ideales constitucionales; apenas unos años después, en 1823, editó otro periódico, El hermano del Perico.

Su último proyecto periodístico fue el Correo Semanario de México.

Lizardi combatió en la guerra de independencia y en 1825 fue capitán retirado. Murió de tuberculosis en 1827 y fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Lázaro.

Versión basada en la: 4ª ed., El Periquillo Sarniento, México, Librería de Galván, 1842.

Tomo IIPrólogo en traje de cuento

...Nadie crea que es suyo el retrato, sino que hay muchos diablos que se parecen unos a otros. El que se hallare tiznado, procure lavarse, que esto le importa más que hacer crítica y examen de mi pensamiento, de mi locución, de mi idea, o de los demás defectos de la obra.

Torres Villarroel en su prólogo de la Barca de Aqueronte.

Ha de estar usted para saber, señor lector, y saber para contar, que estando yo la otra noche solo en casa, con la pluma en la mano anotando los cuadernos de esta obrilla, entró un amigo mío de los pocos que merecen este nombre, llamado Conocimiento, sujeto de abonada edad y profunda experiencia, a cuya vista me levanté de mi asiento para hacerle los cumplidos de urbanidad que son corrientes.

Él me los correspondió, y sentándose a mi derecha me dijo: continúe usted en su ocupación, si es que urge, que yo no más venía a hacerle una visita de cariño.

No urge, señor, le dije, y aunque urgiera la interrumpiría de buena gana por dar lugar a la grata conversación de usted, ya que tengo el honor de que me visite de cuando en cuando; y aun esta vez lo aprecio demasiado por aprovechar la ocasión de suplicarle me informe qué se dice por ahí de Periquillo Sarniento, pues usted visita a muchos sabios, y aun a los más rudos suele honrarlos algunas veces como a mí.

¿Usted me habla de esa obrita reciente, cuyo primer tomo ha dado usted a luz? Sí, señor, le respondí, y me interesa saber qué juicio forma de ella el público para continuar mis tareas, si lo forma bueno, o para abandonarlo en el caso contrario.

Pues oiga usted amigo, me dijo el Conocimiento, es menester advertir que el público es todos y ninguno, que se compone de sabios e ignorantes, que cada uno abunda en su opinión, que es moralmente imposible contentar al público, esto es, a todos en general, y que la obra que celebra el necio, por un accidente merece la aprobación del sabio, así como la que éste aplaude, por maravilla la celebra el necio.

Siendo éstas unas verdades de Pedro Grullo, sepa usted que su obrita corre en el tribunal del público casi los mismos trámites que han corrido sus compañeras, quiero decir, las de su clase. Unos la celebran más de lo que merece, otros no la leen para nada, otros la leen y no la entienden, otros la leen y la interpretan, y otros finalmente, la comparan a los Annales de Volusio o al espinoso cardo que solo puede agradar al áspero paladar del jumento.

Estas cosas debe usted tenerlas por sabidas, como que no ignora que es más fácil que un panal se libre de la golosina de un muchacho, que la obra más sublime del agudo colmillo de Zoylo.

Es verdad, señor, que lo sé, y sé que mis obrillas no tienen cosa que merezca el más ligero aplauso, y esto lo digo sin gota de hipocresía, sino con la sinceridad que lo siento; y admiro la bondad del público cuando lee con gusto mis mamarrachos a costa de su dinero, disimulando benigno lo común de los pensamientos, lo mal limado del estilo, tal vez algunos yerros groseros, y entonces no puedo menos que tenerlos a todos por más prudentes que a Horacio, pues éste decía en su Arte poética, que en una obra buena perdonaría algunos defectos: Non ego paucis offendar maculis; y también dijo que hay defectos que merecen perdón: Sunt delicta tamen quibus ignovisse velimus; pero mis lectores, a cambio de tal cual cosa que le sale a gusto en mis obritas, tienen paciencia para perdonar los innumerables defectos en que abundan. Dios se los pague y les conserva con docilidad de carácter.

Tampoco soy de los que aspiran a tener un sinnúmero de lectores, ni apetezco los vítores de la plebe ignorante y novelera. Me contento con pocos lectores, que siendo sabios no me haría daño su aprobación, y para no cansar a usted cuando le digo esto, me acuerdo del sentir de los señores Horacio, Juan Owen e Iriarte, y digo con el último en su fábula del Oso bailarín:

Si el sabio no aprueba, malo;

y si el necio aplaude, peor.

-Fáb. III.

Es verdad que apetecería tener no ya muchos lectores, sino muchos compradores, a lo menos tantos cuantos se necesitan para costear la impresión y compensarme el tiempo que gasto en escribir. Con esto que no faltara, me daría por satisfecho, aunque no tuviera un alabador; acordándome de lo que acerca de ellos y los autores dice el célebre Owen en uno de sus epigramas.

Bastan pocos,1 basta uno

en quien aplausos desee,

y si ninguno me lee,

también me basta ninguno.

Mas sin embargo de estas advertencias, yo quisiera saber cómo se opina de mi obrita para hacer las cuentas con mi bolsa, pues, no vaya usted a pensar que por otra cosa.

Pues amigo, me dijo el Conocimiento, tenga usted el consuelo que hasta ahora yo más he oído hablar bien de ella que mal. ¿Luego también hay quien hable mal de ella?, le pregunté.

¿Pues no ha de haber?, me dijo, hay o ha habido quien hable mal de las mejores obras, ¡y se había de quedar Periquillo riendo de los habladores! Pero ¿qué dicen de Perico?, le pregunté, y él me contestó: dicen que este Perico habla más que lo que se necesita, que lleva traza de no dejar títere con cabeza a quien no le corte su vestido, que a título de crítico es un murmurador eterno de todas las clases y corporaciones del estado, lo que es una grandísima bellaquería, que ¿quién lo ha metido a pedagogo del público para, so color de declamar contra los abusos, satisfacer su carácter mordaz y maldiciente? Que si su fin era enseñar a sus hijos, por qué no lo hizo como Catón Censorino,

que doctrinaba a su hijo

con buen corazón, y no con sátiras, críticas y chocarrerías; que si el publicar tales escritos es por acreditarse de editor, con ellos mismos se desacredita, pues pone su necedad de letra de molde; y si es por lucro que espera sacar de los lectores, es un arbitrio odioso e ilegal, pues nadie debe solicitar su subsistencia a costa de la reputación de sus hermanos; y por último, que si el autor es tan celoso, tan arreglado, y opuesto a los abusos, ¿por qué no comienza reformando los suyos, pues no le faltan?

¡Ay señor Conocimiento!, exclamé lleno de miedo. ¿Es posible que todo eso dicen? Sí, amigo, todo eso dicen.

¿Pero quién lo dice, hermanito de mi corazón?

¿Quién lo ha de decir, contestó el Conocimiento, sino aquéllos a quienes les amargan las verdades que usted les hace beber en la copa de la fábula? ¿Quiere usted que hable bien de Periquillo un mal padre de familias, una madre consentidora de sus hijos, un preceptor inepto, un eclesiástico relajado, una coqueta, un flojo, un ladrón, un fullero, un hipócrita, ni ninguno de cuantos viciosos usted pinta? No amigo, éstos no hablarán bien de la obra, ni de su autor en su vida; pero tenga usted entendido que de esta clase de rivales saca un grandísimo partido, pues ellos mismos, sin pensarlo, acreditan la obra de usted y hacen ver que no miente en nada de cuanto escribe; y así siga usted su obrita, despreciando esta clase de murmuraciones (porque no se llaman ni pueden llamarse críticas). Repita de cuando en cuando lo que tantas veces tiene protestado y estampado, esto es, que no retrata jamás en sus escritos a ninguna persona determinada, que solo ridiculiza el vicio con el mismo loable fin que lo han ridiculizado tantos y tan valientes ingenios de dentro y fuera de nuestra España, y para que más lo crean, repítales con el divino Canario (Iriarte):

A todos y a ninguno

mis advertencias tocan;

quien las siente se culpa,

el que no, que las oiga.

Y pues no vituperan

señaladas personas,

quien haga aplicaciones

con su pan se lo coma.

Fáb. I.

Diciendo esto se fue el Conocimiento (porque era el Conocimiento universal), añadiendo que estaba haciendo falta en algunas partes, y yo tomé la pluma y escribí nuestra conversación, para que usted, amigo Lector, haga boca y luego siga leyendo la historieta del famoso Periquillo.

1 Elogiadores.

Vida y hechos de Periquillo Sarniento

Escrita por él para sus hijos

Capítulo I. Escribe Periquillo la muerte de su madre, con otras cosillas no del todo desagradables

¡Con qué constancia no está la gallina lastimándose el pecho veinte días sobre los huevos! Cuando los siente animados, ¡con qué prolijidad rompe los cascarones para ayudar a salir a los pollitos! Salidos éstos, ¡con qué eficacia los cuida! ¡Con qué amor los alimenta! ¡Con qué ahínco los defiende! ¡Con qué cachaza los tolera, y con qué cuidado los abriga!

Pues a proporción hacen esto mismo con sus hijos la gata, la perra, la yegua, la vaca, la leona y todas las demás madres brutas. Pero cuando ya sus hijos han crecido, cuando ya han salido (digámoslo así) de la edad pueril, y pueden ellos buscar el alimento por sí mismos, al momento se acaba el amor y el chiqueo, y con el pico, dientes y testas, los arrojan de sí para siempre.

No así las madres racionales. ¡Qué enfermedades no sufren en la preñez! ¡Qué dolores y a qué riesgos no se exponen en el parto! ¡Qué achaques, qué cuidados y desvelos no toleran en la crianza! Y después de criados, esto es, cuando ya el niño deja de serlo, cuando es joven y cuando puede subsistir por sí solo, jamás cesan en la madre los afanes, ni se amortigua su amor, ni fenecen sus cuidados. Siempre es madre, y siempre ama a sus hijos con la misma constancia y entusiasmo.

Si obraran con nosotros como las gallinas, y su amor solo durara a medida de nuestra infancia, todavía no podíamos pagarlas el bien que nos hicieron, ni agradecerlas las fatigas que les costamos, pues no es poco el deberlas la existencia física y el cuidado de su conservación.

No son ciertamente otras las causales porque nos persuade el Eclesiástico nuestro respeto y gratitud hacia los padres. Honra a tu padre, dice en el cap. 7.º, honra a tu padre, y no olvides los gemidos de tu madre. Acuérdate que si no fuera por ellos no existieras, y pórtate con ellos con el amor que ellos se portaron contigo. Y el santo Tobías el viejo le dice a su hijo: Honrarás a tu madre todos los días de tu vida, debiéndote acordar de los peligros y trabajos que padeció por ti cuando te tuvo en su vientre. Tob., cap. IV.

En vista de eso, ¿quién dudará que por la naturaleza y por la religión estamos obligados no solo a honrar en todos tiempos, sino a socorrer a nuestros padres en sus necesidades y bajo culpa grave?

Digo en todos tiempos, porque hay un abuso entre algunas personas, que piensan que en casándose se exoneran de las obligaciones de hijos, y que ni se hallan estrechadas a obedecer ni respetar a sus padres como antes, ni tienen el más mínimo cargo de socorrerlos.

Yo mismo he visto a muchos de estos y estas que después de haber contraído matrimonio, ya tratan a sus padres con cierta indiferencia y despego que enfada. No (dicen), ya estoy emancipado, ya salí de la patria potestad, ya es otro tiempo; y la primera acción con que toman posesión de esta libertad es con chupar o fumar tabaco delante de sus padres.2 A seguida de esto, les hablan con cierto entono, y por último, aunque estén necesitados no los socorren.

Cuanto a lo primero, esto es, cuanto al respeto y la veneración, nunca quedan los hijos eximidos de ella, sea cual fuere el estado en que se hallen colocados, o la dignidad en que estén puestos. Siempre los padres son padres, y los hijos son hijos, y en éstos, lejos de vituperarse, se alaba el respeto que manifiestan a aquéllos. Casado y rey era Salomón, y bajó del trono para recibir con la mayor sumisión a su madre Betsabé; lo mismo hizo el señor Bonifacio VIII con la suya, y hace todo buen hijo, sin que estas humillaciones les hayan acarreado otra cosa que gloria, bendiciones y alabanzas.

Por lo que toca al socorro que deben impartirles en sus necesidades, aún es más estrecha la obligación. No se excusa la mujer, teniéndolo, con decir: mi marido no me lo da; pedírselo, que si él fue buen hijo, él lo dará; y si no lo diere, economizarlo del gasto y del lujo; pero que haya para galas, bailes y otras extravagancias, y no haya para socorrer a la madre, es cosa que escandaliza, bien que apenas cabe en el juicio que haya tales hijas.

Más frecuentemente se ve esto en los hombres, que luego dicen: ¡oh!, yo socorriera a mis padres, pero soy un pobre, tengo mujer e hijos a quienes mantener, y no me alcanza. ¿Hola? Pues tampoco ésa es disculpa justa. Consulten a los teólogos, y verán cómo están en obligación de partir el pan que tengan con sus padres; y aun hay quien diga3 que en caso de igual necesidad, bajo de culpa grave primero se ha de socorrer a los padres que a los hijos.

No favorecer a los padres en un caso extremo es como matarlos; delito tan cruel, que asombrados de su enormidad los antiguos, señalaron por pena condigna a quien lo cometiera, el que lo encerraran dentro de un cuero de toro, para que muriera sofocado, y que de este modo lo arrojaran a la mar, para que su cadáver ni aun hallara descanso en el sepulcro.

¿Pues cuántos cueros se necesitarán para enfardelar a tantos hijos ingratos como escandalizan al mundo con sus vilezas y ruindades? En aquel tiempo yo no me hubiera quedado sin el mío, porque no solo no socorrí a mi madre, sino que le disipé aquello poco que mi padre le dejó para su socorro.

¡Qué caso! De las cinco reglas que me enseñaron en la escuela, unas se me olvidaron enteramente con la muerte de mi padre, y en otras me ejercité completamente. Luego que se acabaron los mediecillos y se vendieron las alhajitas de mi madre, se me olvidó el sumar, porque no tenía qué; multiplicar nunca supe; pero medio partir y partir por entero, entre mis amigos, y las amigas mías y de ellos, todo lo que llegaba a mis manos, lo aprendí perfectamente; por eso se acabó tan pronto el principalito; y no bastó, sino que siempre quedaba restando a mis acreedores, y sacaba esta cuenta de memoria: quien debe a uno cuatro, a otros seis, a otro tres, etc., y no les paga, les debe. Eso sabía yo bien, deber, destruir, aniquilar, endrogar y no pagar a nadie de esta vida; y éstas son las cuentas que saben los perdidos de pe a pa. Sumar no saben porque no tienen qué; multiplicar, tampoco, porque todo lo disipan; pero restar a quien se descuida, y partir lo poco que adquieren con otros haraganes petardistas que llaman sus amigos, eso sí saben como el mejor, sin necesitar las reglas de aritmética para nada. Así lo hice yo.

En éstas y las otras, no quedó en casa un peso ni cosa que lo valiera. Hoy se vendía un cubierto, mañana otro, pasado mañana un nicho, otro día un ropero, hasta que se concluyó con todos los muebles y menaje. Después se siguió con toda la ropita de mi madre, de la que breve dieron cuenta en el Montepío y en las tiendas, pues como no había para sacarla, todas las prendas se perdieron en una bicoca.

Es verdad que no todo lo gasté yo, algo se consumió entre mi madre y nana Felipa. Éramos como aquel loco de quien refiere el padre Almeida4 que había dado en la tontera de que era la Santísima Trinidad, y un día le preguntó uno ¿que cómo podía ser eso andando tan despilfarrado y lleno de andrajos? A lo que el loco contestó: ¿qué quiere usted?, si somos tres al romper. Así sucedía en casa, que éramos tres al comer y ninguno al buscar. Bien que cuando hubo, yo gastaba y tiraba por treinta, y así a mí solo se me debe echar la culpa del total desbarato de mi casa.

La pobre de mi madre se cansaba en persuadirme solicitara yo algún destino para ayudarnos, pero yo en nada menos pensaba. Lo uno, porque me agradaba más la libertad que el trabajo, como buen perdido, si acaso hay perdidos que sean buenos; y lo otro, porque ¿qué destino había de hallar que fuera compatible con mi inutilidad y vanidad que fundaba en mi nobleza y en mi retumbante título hueco de bachiller en artes, que para mí montaba tanto como el de conde o marqués?

Al pie de la letra se cumplió la predicción de mi padre, y mi madre entonces, a pesar de su cariño, que nunca le faltó hacia mí, conoció cuánto había errado en oponerse a que yo aprendiese algún oficio.

El saber hacer alguna cosa útil con las manos, quiero decir, el saber algún arte ya mecánico, ya liberal, jamás es vituperable, ni se opone a los principios nobles, ni a los estudios ni carreras ilustres que éstos proporcionan; antes suele haber ocasiones donde no vale al hombre ni la nobleza más ilustre, ni el haber tenido muchas riquezas, y entonces le aprovechan infinito las habilidades que sabe ejercitar por sí mismo.

La deshonra, dice un autor que escribió casi a fines del siglo pasado,5 la deshonra ha de nacer de la ociosidad o de los delitos, no de las profesiones. Todos los individuos del cuerpo político deben reputarse en esta parte hijos de una familia.

¿Qué hubiera sido de Dionisio, rey de Sicilia, cuando habiendo perdido el reino y andando prófugo e incógnito por sus tiranías, no hubiera tenido alguna habilidad para mantenerse? Hubiera perecido seguramente en las garras de la mendicidad, ya que no en las manos de sus enemigos; pero sabía leer y escribir, bien sin duda, pues emprendió ser maestro de escuela, y con este ejercicio se mantuvo algún tiempo.

¿Qué suerte hubiera corrido Arístipo si cuando aportó a la isla de Rodas, habiendo perdido en un naufragio todas sus riquezas, no hubiera tenido otro arbitrio con que sostenerse por sí mismo? Hubiera perecido; pero era un excelente geómetra, y conocida su habilidad, le hicieron tan buen acogimiento los isleños, que no extrañó ni su patria ni sus riquezas; y en prueba de esto les escribió a sus paisanos estas memorables razones: dad a vuestros hijos tales riquezas que no las pierdan aun cuando salgan desnudos de un naufragio. ¡Qué bien tocaba este consejo a muchas madres y a muchos noblecitos!

Si uno de nuestros abogados, teólogos y canonistas arribara náufrago a Pekín o Constantinopla, ¿hallara qué comer con su profesión? No, porque en esas capitales ni reina nuestra religión, ni rigen nuestras leyes; y así, si no sabía coser una camisa, tejer un jubón, hacer unos zapatos o cosa semejante con sus manos, sus conclusiones, argumentos, sistemas y erudición le servirían tanto para subsistir, como a un médico sus aforismos en una isla desierta e inhabitable.

Ésta es una verdad, pero por desgracia el abuso que contra ella se comete es casi general en los ricos, y en los que se tienen por de la sangre azul.

Dije casi, y dije una bobera: sin casi. Es abuso generalísimo, y tanto que está apadrinado por la vieja y grosera preocupación de que los oficios envilecen al que los ejercita, y de este error se sigue otro más maldito, y es aquel desprecio con que se ve y se trata a los pobres oficiales mecánicos. Fulano es hombre de bien, pero es sastre; citano es de buena cuna, pero es barbero; mengano es virtuoso, pero es zapatero. ¡Oh! ¿Quién le ha de dar el lado? ¿Quién lo ha de sentar a su mesa? ¿Ni quién lo ha de tratar con distinción ni aprecio? Sus cualidades personales lo recomiendan, pero su oficio lo abate.

Así se explican muchos, a quienes yo diría: señores, ¿si no tuvierais riquezas ni otro modo de subsistir sino de hacer zapatos, coser chaquetas, aparejar sombreros, etc., no es verdad que entonces renegaríais de los ricos que os trataran con la necia vanidad con que ahora tratáis vosotros a los menestrales y artesanos? Esto sin duda.

Y si por un caso imposible, aun siendo ricos, si un día se conjuraran contra vosotros todos éstos, y no os quisieran servir a pesar de vuestro dinero, ¿no andaríais descalzos? Sí, porque no sabéis hacer zapatos. ¿No andaríais desnudos y muertos de hambre? Sí, porque no sabéis hacer nada para vestiros, ni cultivar la tierra para alimentaros con sus frutos.

Con que si en la realidad sois unos inútiles, por más que desempeñéis en el mundo el papel de los actores de aquella comedia titulada Los hijos de la fortuna, ¿por qué son esas altiveces, esos dengues, y esos desprecios con aquellos mismos que habéis menester y de quienes depende vuestra brillante suerte?6 Si lo hacéis porque son pobres los que se ejercitan en estos oficios para subsistir, sois unos tiranos, pues solo por ser pobres miráis con altivez a los que os sirven, y quizá a los que os dan de comer;7 y si solamente lo hacéis así o los tratáis con este modo orgulloso porque viven de su trabajo, a más de tiranos sois unos necios; y si no, pregunto: vosotros ¿de qué vivís? Tú, minero; tú, hacendero; tú, comerciante; te murieras de hambre y perecieras entre la indigencia si Juan no trabajara tu mina, si Pedro no cultivara tus campos, y si Antonio no consumiera tus géneros, todos a costa del sudor de sus rostros, mientras tú, hecho un holgazán, acaso, acaso no sirves sino de escándalo y peso a la república.

Así hablara yo a los ricos soberbios y tontos,8 al mismo tiempo que a vosotros, oh pobres honrados,9 os alentara a sufrir sus improperios y baldones, a resignaros en la divina Providencia y a continuar en vuestros afanes honradamente, satisfechos de que no hay oficio vil como el hombre no lo sea; ni hay riqueza ni distinción alguna que descargue de las notas de necio o vicioso a quien las tiene.

¿Cuántas veces irá un hombre lleno de ignorancia o de delitos dentro del dorado coche que hace estremecer vuestros humildes talleres? ¿Y cuántas la salsa que sazona los pichones y perdices de su mesa será la intriga, el crimen y la usura, mientras que vosotros coméis con vuestros hijos y con una dulce tranquilidad tal vez una tortilla humedecida con sudor de vuestra frente?

No son, hijos míos, los oficios los que envilecen al hombre (no me cansaré de repetir esta verdad); el hombre es el que se envilece con sus malos procederes; ni menos es estorbo la pobre cuna, ni las artes mecánicas para lograr entre los apreciadores del mérito, el lugar que uno se sepa merecer con su virtud, habilidad y ciencia. Buenos testigos de esta verdad son tantos ingeniosos poetas, diestros pintores, excelentes músicos, escultores insignes y otros habilísimos profesores de las artes ya liberales, ya mixtas, a quienes el mundo ha visto visitados, enriquecidos y honrados por los pontífices, emperadores y reyes de la Europa. Prueba clara de que el mérito distinguido y la sobresaliente habilidad no solo no es barrera que imposibilite los honores, sino que muchas veces es el imán que los atrae hacia sus profesores. Ya se ha dicho en esta misma obrita que Sixto V, antes de gobernar la Iglesia católica como pontífice, fue porquerizo.10 Ejemplar, que vale por otros muchos que recuerdan las historias eclesiástica y profana. Bien que la vanidad ha hecho que en nuestros días no sean estos ejemplos muy comunes.

Pero es menester decirlo todo. No sé si es más admirable ver un hombre elevarse desde la basura a un puesto alto, o ver a otros que, colocados en él, no olviden la humildad de sus principios. Yo creo que esto así como es lo más justo, así es lo más difícil, atendida la soberbia humana; y siendo lo más difícil de suceder, debe ser lo más admirable.

Que un hombre pase del estado de pobre al de rico, del de plebeyo al de noble, y del de pastor al de rey, como se ha visto, puede ser efecto de la casualidad en la que el mismo hombre no tiene parte; pero que viéndose encumbrado sobre los demás, lejos de ensoberbecerse ni endiosarse, se manifieste humano, afable y cortés con sus inferiores, acordándose de lo que fue, esto sí es admirable, porque prueba una grande alma capaz de tener a raya sus pasiones en cualquier estado de vida, lo que no hace el hombre muy fácilmente.

Lo común es que vemos infinitos que nacieron ricos y grandes, y éstos son orgullosos y altivos por naturaleza, esto es, así vieron el manejo de sus casas desde sus primeros días, la lisonja les meció la cuna, y respiraron la vanidad con el primer ambiente. Heredaron, por decirlo de una vez, la nobleza, el dinero, los títulos, y con esto la altivez y la dominación que ejercitan con los que están debajo de ellos.

Esto es malo, malísimo, porque ningún rico debe olvidarse de que es hombre, ni de que es semejante al pobre y al plebeyo; sin embargo, si se pueden disculpar los vicios, parece que la soberbia del rico merece alguna indulgencia si se considera que jamás ha visto la cara a la miseria, ni le han faltado lisonjeros que lo anden incensando a todas horas de rodillas. Es menester ser un Alejandro para no caer en la tentación de dejarse adorar como Nabuco.

Pero los pobres que nacieron entre los terrones de una aldea o mísero pueblecico, que sus padres fueron unos infelices, y sus primeros refajos unas mantas, que así se criaron y así crecieron luchando con la desdicha y la indigencia, no solo ignorando los ecos de la adulación, sino familiarizándose con los desprecios; éstos, digo, ¿por qué si a la Providencia le place elevarlos a un puesto brillante, al momento se desvanecen y se desconocen hasta el punto no solo de menospreciar a los pobres, no solo de no socorrer a sus parientes, sino ¡lo más execrable! de negar su estirpe enteramente? Ésta es una soberbia imperdonable.

No son éstas ficciones de mi pluma, el mundo es testigo de estas verdades. ¿Cuántos al tiempo de leer estos renglones dirán: mi hermano el doctor no me habla; otros, mi hermana la casada no me saluda; otros, mi tío el prebendado no me conoce, y así muchos?

No quisiera decirlo, pero quizá por este vicio e ingratitud se inventó aquel trillado refrán que dice: quieren ver a un ruin, denle un cargo. Ello es una vileza de espíritu11 degenerar de su sangre, y dejar perecer en la miseria a los deudos solo por pobres, al tiempo que se podían favorecer con facilidad a merced del puesto encumbrado que se ocupa.12

Pero aunque sea soberbia, villanía o lo que se le quiera llamar, así lo vemos practicar. Y si estas clases de personas son tan altivas con su sangre, ¿qué no serán con sus dependientes, súbditos y otros pobres, a quienes consideran muy indignos de su afabilidad y cortesía?

Se ve, y no con rareza, que muchos de estos que eran atentos, cariñosos y bien criados con todo el mundo en la esfera de pobres, luego que cambia su suerte y se levantan de entre la ceniza se hacen soberbios, hinchados, fastidiosos y detestables.

El célebre padre Murillo en su catecismo, citando a Plinio y Estrabón, dice que el Bucéfalo o caballo de Alejandro cuando estaba en pelo se dejaba manosear y tratar de cualquiera; pero en cuanto lo ensillaban y enjaezaban ricamente, se volvía indomable, y no se sujetaba sino al joven Macedón. El dicho padre hace sobre este cuentecillo una reflexión muy oportuna que la he de poner al pie de la letra. Hay algunos (dice) que son tratables cuando están en pelo, pero viéndose adornados con una garnacha, una borla, una dignidad, y aun iba a decir, con una mortaja de religioso, no hay quien se averigüe con ellos.

No hijos, por Dios, no aumentéis el número de estos ingratos soberbios. Si mañana la suerte os colocare en algún puesto brillante, que es lo que se dice estar en candelero, o si tenéis riquezas y valimientos, dispensad vuestros favores a cuantos podáis sin agravio de la justicia, que eso es ser verdaderamente grandes. Mientras mayor sea vuestra elevación, tanto mayor sea vuestra beneficencia. Cicerón, en la defensa de Q. Ligario, dice: Que con ninguna cosa se parecen los hombres más a Dios que con esta virtud. Siempre respetará el mundo los augustos nombres de Tito y Marco Aurelio. Éste llenó de glorias y de felicidades a Roma, y aquél fue tan inclinado a hacer bien, que el día que no hacía uno, decía que lo había perdido, diem perdidimus.

Por otra parte, jamás os desvanezcáis con las riquezas ni con los empleos de distinción, porque ésta será la prueba más segura de que no los merecéis, ni habéis jamás disfrutado de aquéllas. Si vemos que uno al entrar en un coche o subir a un barco se desvanece y le acometen vértigos frecuentes, fácilmente conocemos, aunque él no lo diga, que aquélla es la primera vez que pisa semejantes muebles. No sin razón dice nuestro vulgar adagio que a herradura que chapalea clavo le falta, y es por esto.

¡Qué diferente juicio no hace el mundo de aquellos que habiendo nacido pobres u oscuros, y hallándose de repente con riquezas u empleos sobresalientes, ni se desvanecen con la altura de éstos, ni se deslumbran con el brillo de aquéllas, sino que, inalterables en el mismo grado de sencillez y bella índole que antes tenían, conquistan cuantos corazones tratan! ¿No es preciso confesar que el corazón de estos hombres es magnánimo, que no se aturde ni se inflama con el oro y que, si nació sin empleos y sin honores, a lo menos fue siempre digno de ellos?

Y si estos mismos hombres en vez de abusar de su poder o su dinero para oprimir al desvalido, o atropellar al pobre, en cada uno de estos desgraciados reconocen un semejante suyo, lo halagan con su dulce trato, lo alientan con sus esperanzas, y lo favorecen cuando pueden, ¿no es verdad que en vez de murmuradores, envidiosos y maldicientes, tendrían un sinnúmero de amigos devotos que los llenarán de bendiciones, les desearán aumentos, y glorificarán su memoria aún más allá del término de sus días? ¿Quién lo duda?

Ni es prenda menos recomendable en un rico de los que hablo, una ingenuidad sincera y sin afectación. El saber confesar nuestros defectos nosotros mismos, es una virtud que trae luego la ventaja de ahorrarnos el bochorno de que otros nos los refrieguen en la cara; y si el nacer pobres o sin ejecutorias, es defecto,13 confesándolo nosotros les damos un fuerte tapaboca a nuestros enemigos y envidiosos.

El no negar el hombre lo humilde de sus principios cuando se halla en la mayor elevación, no solo no lo demerita, sino que lo ensalza en el concepto de los virtuosos y sabios, que son entre quienes se ha de aspirar a tener buen concepto, que entre los necios y viciosos poco importa no tenerlo.

Bien conoció esta verdad un tal Wigiliso, que habiendo sido hijo de un pobre carretero, por su virtud y letras llegó a ser arzobispo de Maguncia en Alejandría, y ya para no engreírse con su alta dignidad, o como dijimos, para no dar qué hacer a sus émulos, tomó por armas y puso en su escudo una rueda de un carro con este mote: Memineris quid sis et quid fueris. Acuérdate de lo que eres y de lo que fuiste.

Tan lejos estuvo esta humildad de disminuirle su buen nombre, que antes ella misma lo ensalzó en tanto grado, que después de su muerte mandó el emperador Enrico II que aquella rueda se perpetuase por armas del arzobispado de Maguncia.

Agatocles, como rey y rey rico, tenía oro y plata con que servirse a la mesa, y sin embargo comía en barro para acordarse que fue hijo de un alfarero.

Y por último, el señor Bonifacio VIII fue hijo de padres muy pobres; ya siendo pontífice romano fue a verlo su madre; entró muy aderezada, y el santo papa no la habló siquiera, antes preguntó ¿quién es esta señora? Es la madre de Vuestra Santidad. No puede ser eso, dijo, si mi madre es muy pobre. Entonces la señora tuvo que desnudarse las galas, y volvió a verlo en un traje humilde, en cuya ocasión el papa la salió a recibir y la hizo todos los honores de madre como tan buen hijo.14

¿Ya veis pues, queridos míos, como ni los oficios ni la pobreza envilecen al hombre, ni le son estorbo para obtener los más brillantes puestos y dignidades, cuando él sabe merecerlos con su virtud o sus letras? En estas verdades os habéis de empapar, y éstos son los ejemplos que debéis seguir constantemente, y no los de vuestro mal padre que, habiéndose connaturalizado con la holgazanería y la libertad, no se quería dedicar a aprender un oficio ni a solicitar un amo a quien servir, porque era noble, como si la nobleza fuera el apoyo de la ociosidad y del libertinaje.

La pobre de mi madre se cansaba en aconsejarme, pero en vano. Yo me empeoraba cada día, y cada instante le daba nuevas pesadumbres y disgustos, hasta que acosada de la miseria y oprimida con el peso de mis maldades, cayó la infeliz en una cama de la enfermedad de que murió.

En este tiempo ¡qué trabajos para el médico! ¡Qué ansias para la botica! ¡Qué congojas para el alimento no costó, no a mí, sino a la buena de tía Felipa! Porque yo, pícaro como siempre, apenas iba a casa al medio día y a la noche a engullir lo que podía, y a preguntar como por cumplimiento cómo se sentía mi madre.

Ya han pasado muchos años, ya he llorado muchas lágrimas, y mandado decir muchas misas por su alma, y aún no puedo acallar los terribles gritos de mi conciencia, que incesantemente me dicen: tú mataste a tu madre a pesadumbres, tú no la socorriste en su vida después de sumergirla en la miseria, y tú, en fin, no le cerraste los ojos en su muerte. ¡Ay hijos míos!, no quiera Dios que experimentéis estos remordimientos. Amad, respetad, y socorred siempre a vuestra madre, que esto os manda el Criador y la naturaleza.

Por fortuna la fiebre que le acometió fue tan violenta que en el mismo día la hizo disponer el médico, y al siguiente perdió el conocimiento del todo.

Dije que esto fue por fortuna, porque si hubiera estado sin este achaque, habría padecido doble con sus dolencias, y con la pena que le debería haber causado el vil proceder de un hijo tan ingrato y para nada.

En los seis días que vivió, todo su delirio se redujo a darme consejos y a preguntar por mí, según me dijeron las vecinas, y yo cuando estaba en casa no le oía decir sino: ¿ya vino Pedro? ¿Ya está ahí? Dele usted de cenar, tía Felipa. Hijo, no salgas, que ya es tarde, no te suceda una desgracia en la calle, y otras cosas a este tenor con las que probaba el amor que me tenía. ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto me amaste, y qué mal correspondí a tus caricias!

Finalmente, su merced expiró cuando yo no estaba en casa. Súpelo en la calle, y no volví a aquélla ni puse un pie por sus contornos sino hasta los tres días, por no entender en los gastos del entierro y todos sus anexos, porque estaba sin blanca, como siempre, y el cura de mi parroquia no era muy amigo de fiar los derechos.

A los tres días me fui apareciendo y haciéndome de las nuevas, contando cómo había estado preso por un pleito, y con el credo en la boca por saber de mi madre, y qué sé yo cuántas más mentiras, con las que, y cuatro lagrimillas, les quité el escándalo a las vecinas y el enojo a nana Felipa, de quien supe que, viendo que yo no parecía y que el cadáver ya no aguantaba, barrió con cuanto encontró, hasta con el colchón y con mis pocos trapos, y los dio en lo que primero le ofrecieron en el Baratillo, y así salió de su cuidado.

No dejó de afligirme la noticia, por lo que tocaba a mi persona, pues con el rebato que tocó me dejó con lo encapillado y sin una camisa que mudarme, porque cuantas yo tenía se encerraban en dos.

A seguida me contó que debía al médico no sé cuántas visitas, y al boticario qué sé yo qué recetas, que como nunca tuve intención de pagarlas no me impuse de las cantidades.

Después de todo, yo no puedo acordarme sin ternura de la buena vieja de tía Felipa. Ella fue criada, hermana, amiga, hija y madre de la mía en esta ocasión. Fuérase de droga, de limosna o como se fuese, ella la alimentó, la medicinó, la sirvió, la veló y la enterró con el mayor empeño, amor y caridad, y ella desempeñó mi lugar para mi confusión, y para que vosotros sepáis de paso que hay criados fieles, amantes y agradecidos a sus amos, muchas veces más que los mismos hijos; y es de advertir que luego que mi madre llegó al último estado de pobreza, le dijo que buscara destino porque ya no podía pagarle su salario, a lo que la viejecita llorando le respondió que no la dejaría hasta la muerte, y que hasta entonces le serviría sin interés, y así lo hizo, que en todas partes hay criados héroes como el calderero de San Germán.

Pero yo no me tenía tan bien granjeado el amor de nana Felipa, a pesar de que me crió, como dicen. Aguantó como las buenas mujeres los nueve días de luto en casa, y no fue lo más el aguantarlos, sino el darme de comer en todos ellos a costa de mil drogas y mil bochornos, pues ya no había quedado ni estaca en pared.

Pero viendo mi sinvergüencería, me dijo: Pedrito, ya ves que yo no tengo de donde me venga ni un medio, yo estoy en cueros y he estado sin conveniencia por servir y acompañar al alma mía de señora, que de Dios goce; pero ahora, hijito, ya se murió, y es fuerza que vaya a buscar mi vida, porque tú no lo tienes ni de donde te venga, ni yo tampoco, y asina ¿qué hemos de hacer? Y diciendo esto, llorando como una niña y mudándose para la calle fue todo uno, sin poderla yo persuadir a que se quedara por ningún caso. Ella hizo muy bien. Sabía el pan que yo amasaba, y la vida que le había dado a mi pobre madre; ¿qué esperanzas le podían quedar con semejante vagamundo?

Cátenme ustedes solo en mi cuarto mortuorio, que ganaba veinte reales cada mes, y no se pagaba la renta siete; sin más cama, sábanas ni ropa que la que tenía encima; sin tener que comer ni quien me lo diera; y en medio de estas cuitas va entrando el maldito casero apurándome con que le pagara, haciéndome la cuenta de veinte por siete son ciento cuarenta, que montan 17 pesos 4 reales, y que si no le pagaba, o le daba prenda o fiador, vería a un juez y me pondría en la cárcel.

Yo, temeroso de esta nueva desgracia, ofrecí pagarle a otro día, suplicándole se esperara mientras cobraba cierto comunicado de mi madre.

El pobre lo creyó, y me dejó. Yo no perdí tiempo, le escribí un papel en que le decía que al buen pagador no le dolían prendas, y que en virtud de eso le hacía cesión de bienes de todos los trastos de mi casa, cuya lista quedaba sobre la mesa.

Hecha la carta, cerrada con oblea y entregada con la llave a la casera, me salí a probar nuevas aventuras y a andar mis estaciones, como veréis en el capítulo que sigue.

Pero antes de cerrar éste, sabréis cómo a otro día fue el casero a cobrar, preguntó por mí, diéronle el papel, lo leyó, pidió la llave, abrió el cuarto para ver los trastos, y se fue hallando con el papel prometido que decía:

LISTA de los muebles y alhajas de que hago cesión a don Pánfilo Pantoja, por el arrendamiento de siete meses que debo de este cuarto. A saber.

Dos canapés y cuatro sillitas de paja, destripados y llenos de chinches.

Una cama vieja que en un tiempo fue verde, también con chinches.

Una mesita de rincón, quebrada.

Una ídem grande ordinaria, sin un pie.

Un estantito sin llave y con dos tablas menos.

Un petate de a cinco varas, y en cada vara cinco millones de chinches.

Un nichito de madera ordinaria con un pedazo de vidrio, y dentro un santo de cera, que ya no se conoce quién es por las injurias del tiempo.