4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La libertad, la educación, la honestidad y la solidaridad ciudadana que piensa en el bien común son los pilares sobre los cuales se edificará el futuro de la Nación cuando la sociedad en su conjunto identifique a su presidente deseado. León Tolstoi decía "retrata tu aldea". En un pueblo de campo el autor ubica la génesis de su obra en la década del treinta donde desde allí parte un camino de acontecimientos históricos y políticos hasta llegar a nuestros días. Tres generaciones se suceden comprometidas por la vigencia de los principios morales olvidados marcadas por una idílica profecía de un anciano cura del lugar. Así surge un movimiento social que la adhesión le otorga un perfil electoral donde emerge el candidato. Un joven médico dedicado a su profesión con vocación y apasionamiento a salvar vidas de niños con enfermedades oncológicas se ve llevado a ocupar ese rol. El ejercicio de su profesión en países de África y ciudades de Europa es un excitante recorrido cultural que se enlaza con la vida en el campo argentino. Una ingeniosa e inteligente campaña lo encamina hacia la presidencia de la nación. Un ejemplo de que con honradez, humildad, patriotismo y perseverancia, tener un país con futuro, aún es posible. "La Profecía" no tiene fecha de vencimiento, pero sí certeza de cumplimiento.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 688

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

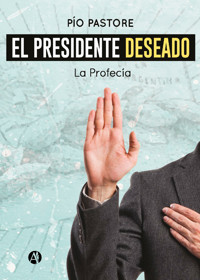

Pío Pastore

El presidente deseado La Profecía / Pío Pastore. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-87-0185-1

1. Narrativa Argentina. 2. Novela. I. Título.

CDD A863

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Los principios se asemejan a la raíz de un árbol,

el clima puede hacer caer las hojas,

quebrar sus ramas,

secar el tronco,

pero si la raíz vive,

aunque pasen muchos años,

en el momento preciso

brotará el árbol que imaginábamos perdido.

Esta historia está dedicada a mi querido nieto Lucas,

quien, por mis relatos y sin conocerlo,

amó a mi Manuel Ocampo.

PRÓLOGO

A comienzos del siglo XX la Argentina ocupaba un lugar de privilegio en el concierto internacional. Se hablaba de un país rico, una tierra de promisión de cuyo futuro se esperaba aún mucho más. Provocaba el asombro del mundo. En tan solo cuarenta años, a partir de la asunción de Bartolomé Mitre en 1862 como presidente de la Nación, en medio de una intemperie institucional y administrativa, se fue construyendo la base orgánica de la nación mientras se concretaban grandes obras y la educación era motivo de orgullo. ¿Cuál era el secreto? ¿La riqueza de la tierra? No, más aún, era la riqueza moral e intelectual de hombres con principios que soñaban con una patria grande. Existían las injusticias que fueron padecidas por las clases más vulnerables. Pasado ese período vinieron los gobiernos que bregaron por eliminarlas, pero omitieron la importancia de señalar que tener derechos también implica cumplir obligaciones, y entonces el engaño se instaló como herramienta eficaz para la cosecha de votos. A partir de ese momento, salvo breves períodos de excepción, la nación comenzó a decaer lentamente sin que nos diésemos cuenta. Solo reaccionamos ante las cíclicas catástrofes económicas, no cuando se fueron vulnerando los principios, sino cuando se iban quedando vacíos los bolsillos. Mientras la moneda fue perdiendo su valor, la sociedad del esfuerzo que premiaba el mérito fue cayendo derrotada por la sociedad permisiva y violadora sistemática del cumplimiento de las leyes. Luego vinieron los violentos conflictos internos, la enloquecida guerra y el retorno de la democracia luego infiltrada por el más perverso de los males, la corrupción que se incrustó de manera invasiva en diferentes estratos sociales. En medio de este panorama, la sociedad desconcertada, allá por agosto de 2018, miraba su futuro a través de las tinieblas. Pero de pronto comenzó a ocurrir lo que era inimaginable. Una vieja y utópica profecía de un santo cura de pueblo fue tomando cuerpo y cristalizó poco más de un año después.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,10 de diciembre de 2019

El reloj marca las once horas en punto en un día que se presume memorable. El país está pendiente frente a los televisores que transmiten en cadena oficial la ceremonia de asunción del nuevo presidente de la nación argentina recientemente elegido. La gente está agolpada en la Plaza de Mayo, las veredas de la avenida y de las calles adyacentes se ven atestadas de niños agitando banderas mientras el regimiento de Granaderos a Caballo del general San Martín con su fanfarria Alto Perú hace escuchar conocidas marchas militares mientras aguarda la salida del primer mandatario para escoltarlo hasta el Congreso de la nación donde dirigirá su primer mensaje a la ciudadanía.

En una casaquinta situada en las afueras de Buenos Aires, su dueño, Aquiles Bargalló, recibe a un grupo de cuatro amigos. Han convenido días antes ver juntos por televisión el importante acontecimiento institucional. Sentados cómodamente en torno a una mesa bien servida, primero entrecruzan comentarios familiares. Rafael es un intelectual marxista, para él los hechos pueden ser discutibles, las ideas no. Ezequiel se define como peronista auténtico, tiene derechos hereditarios, es nieto del Dr. Ramón Carrillo, destacado ministro de Salud de Juan Domingo Perón. Alejandro y Matías son correligionarios radicales. El primero es un fervoroso yrigoyenista y el segundo un alvearista que sostiene que el gobierno de Torcuato de Alvear fue el mejor gobierno de su partido. Finalmente Aquiles, quizás el políticamente más pragmático de todos, se proclama con orgullo conservador militante, sostiene que en la vituperada década del treinta la gente votaba mal, y para remediar esa frustrante equivocación, ellos, los conservadores, cambiando las urnas elegían bien. En ese entonces así se salvaba la patria.

Tienen varios datos en común. Los cinco amigos pasan los sesenta y cinco años de edad. Todos han militado en política y un detalle: no apartan su vista del aparato que está frente a ellos.

De pronto ocurre lo imprevisible. La pantalla del televisor se oscurece y aparece una fatídica leyenda: “No hay señal”. Aquiles se desespera y toca todos los botones de los controles remotos sin resultado. Pasados unos cinco minutos la imagen vuelve y luego el sonido.

—¿… desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina?

—¡Sí, juro!

—Si así no lo hicieseis, ¡Dios y la patria os lo demanden!

La escena es impactante. Habla del momento histórico que vive el país. Un cerrado aplauso y rostros que reflejan alegría son las señales de aceptación de esta realidad inédita.

—Acto seguido —continúa el locutor oficial, el señor escribano mayor de gobierno invita al señor presidente de la nación a rubricar su juramento.

Este, luego de hacerlo, con banda presidencial y bastón de mando en mano, con delicadeza besa a la primera dama, cuya figura concentra la atención de todos los presentes. Girando su mirada y en señal de agradecimiento apoya su mano derecha sobre su corazón, que luego casi secretamente, desliza al centro de su pecho para acariciar lo que quizás sea un preciado recuerdo. En un momento la pantalla muestra una imagen muy singular. El presidente dirige su mirada hacia donde se encuentra un grupo de familiares y allegados y divisa una presencia que no puede ni cree imaginar. La cámara se enfoca en esa misma dirección y proyecta la figura de una agraciada joven que agitando levemente su mano derecha parece corresponder a la sorpresa como diciendo “mi misión está cumplida”.

El Salón Blanco se ve luciendo sus mejores galas como testigo del acto público más importante y menos imaginado de los últimos años. Presidentes de países vecinos y de ultramar, embajadores, enviados especiales, legisladores, eclesiásticos y demás autoridades ven transcurrir la escena entre el asombro que les causa y la admiración y esperanza que les genera. Sin embargo, un interrogante interpela a la mayoría de los presentes. ¿Cómo ha sido posible la elección de este presidente, en un plazo previo tan breve de campaña, preanunciando un plan de gobierno que ningún otro candidato se hubiese atrevido a plantear y por añadidura sin contar con un aparato electoral propio? ¿Cuál ha sido el secreto y quién puede develarlo?

Finalizada la ceremonia del juramento, reporteros y periodistas nacionales y extranjeros se lanzan ansiosamente en busca de las declaraciones de las personalidades más relevantes.

—Señor ministro de Relaciones Exteriores de Francia, ¿qué nos puede decir en este día?

—El anunciar como precandidato, como lo ha hecho el señor presidente, un programa de gobierno realista y necesario nos indica que hay previsibilidad y eso despierta confianza.

—Su Eminencia enviado papal, ¿cuál es su reflexión?

—La conocida trayectoria personal del señor presidente nos dice que es una autoridad preocupada por los más necesitados. Confiamos en que el Señor lo ayudará a encontrar el mejor camino para encauzar al país hacia el lugar en que merece estar.

—Señor primer ministro de Polonia, ¿qué desea decirnos usted?

—La alegría de nuestro pueblo es inmensa por razones obvias.

—Señor vicepresidente de los Estados Unidos, ¿cuál es su mensaje?

—Mi mensaje es doble. El primero es oficial, tenemos grandes y fundadas esperanzas. El segundo es personal, tanto el señor presidente como la primera dama tienen conocidas y elogiables trayectorias personales. Lo digo con sincera emoción, en esta ceremonia observo el mismo entusiasmo que se generó en mi país en 1958 cuando asumió un joven presidente.

Las escenas televisivas continúan, pero Aquiles Bargalló deliberadamente apaga el televisor, quiere intercambiar opiniones con sus amigos. ¿Cómo, dónde y desde cuándo se pudo haber desarrollado este proyecto político a espaldas de los partidos tradicionales y del mismo gobierno saliente? Hasta la hora del té cada uno de ellos va exponiendo argumentos y conclusiones. Hay coincidencias y discrepancias, pero certezas no hay ninguna y no las hay porque la realidad ha sido otra. Si bien la candidatura se precipitó en el último año, tuvo su origen muchos, pero muchos años atrás. No se basó en personas, se fundamentó en principios. No tuvo epicentro en la capital del país, sino que tuvo su génesis en un pequeño pueblo situado al norte de la provincia de Buenos Aires. Ese pueblo es el núcleo central de esta historia. Tuvo tres referentes, tres personajes inolvidables. Un cura párroco italiano, un fascinante y rico estanciero irlandés y un joven y respetado jefe de correos. Ellos fueron en ese orden un modelo de santidad, solidaridad y moral cívica. Uno predicó, otro colaboró y el otro ejecutó. Decidieron construir una forma de convivencia social participativa y organizada que sirviera de espejo en el que se miraran los pueblos vecinos y fuera la semilla que comenzara a brotar en las ciudades. La idea tenía sin duda la fuerza del ideal. Debía trascender de padres a hijos para que llegara el día en el que esa siembra germinaría, dando tal fruto que la nación miraría con nostalgia y agradecimiento a ese terruño llamado Manuel Ocampo. Una pequeñez territorial sirviendo de ejemplo a la inmensidad.

Esta es la verdadera e irrepetible historia a la cual Aquiles Bargalló y sus cuatro amigos no le encuentran explicación.

Transcurría la década del treinta y en Manuel Ocampo el tiempo seguía tomándose su tiempo. No tenía habitantes, había familias. Si la inocencia hubiese sido una figura humana y lo hubiese visitado habría sacado allí su carta de ciudadanía. El ejido urbano, unas pocas manzanas con calles de tierra era reducido, pero las estancias que lo rodeaban lo hacían inmenso. Pueblo y estancias eran una sola comunidad. En los días de lluvia la única salida del obligado aislamiento era a través del entonces Ferrocarril Central Argentino que posibilitaba ir a Pergamino, ciudad cercana, donde en 1934 nació el primer protagonista de esta historia, que tres días después fue bautizado con el nombre de Mariano y al que sobre la pila bautismal el sacerdote agregó del Sagrado Corazón de Jesús. Su padre era el jefe de correos, Roberto Pastore. En los días de sol, que eran mayoría, caminos de tierra entre doble fila de árboles unían a Manuel Ocampo con otros pueblos vecinos. Uno de ellos, El Socorro, era entonces el pueblo gemelo. La fisonomía del lugar era lo tradicional en el campo. Casas modestas, calles de tierra, en verano polvorientas de charcos con escarchas en los crudos inviernos y de veredas anchas enmarcadas por filas de paraísos cuyos troncos se pintaban con cal blanca en épocas de enfermedades por contagio. Pero lo importante, el diamante del lugar, era el anciano cura párroco, el padre Sabino Savino, para quien no existe una justa palabra para definirlo. Su figura era el reflejo de su alma. De mediana estatura, delgado, una cabellera blanca levemente ondulada asemejaba una nube por encima de sus ojos azules que, entrecerrados irradiaban ternura. Aún se recuerdan sus delgadas manos casi huesudas con dedos largos que llamaban la atención, tanto al verlas trabajar como al verlas bendecir. Nunca se vio a esas manos marcar un reproche, siempre de su boca salía un consejo. El padre Sabino era uno de los tantos inmigrantes italianos que aun siendo un niño había llegado al país de la mano de un vecino del Piamonte traído por pedido de sus padres para hacerlo huir de la miseria. La iglesia del pueblo donde oficiaba las misas era de una sola nave, de madera, de reducidas dimensiones y estaba adosada a un convento donde una docena de monjas y tres novicias repartían su tiempo entre las labores comunitarias y en orar según las disposiciones de su orden religiosa. El santo patrono del pueblo, San Antonio de Padua, ocupaba un lugar destacado en al altar central y en su día, el 13 de Junio, se celebraban con grandes festejos las fiestas patronales. La iglesia era una donación de la familia Ocampo, familia de abolengo, así se decía entonces, dueña de una considerable extensión de campos que por divisiones devinieron en estancias. El estilo de la iglesia, ubicada en la periferia, fue una premonición de lo que sería el pueblo, sencilla, iluminada, alegre y acogedora.

El domingo era el día esperado. La misa se rezaba a las once de la mañana y era el lugar de reunión de las familias. Pasado el momento de la lectura del Evangelio el silencio era absoluto. El padre Sabino subía al púlpito. Sentado en los laterales del altar con la vestimenta ornamental roja, dos monaguillos, Mariano uno de ellos, mantenían los ojos bien abiertos como si por allí debieran entrar los sabios consejos de ese piadoso sacerdote.

—Gracias al Señor que ha guiado mis pasos a este bendito lugar. —Eran siempre sus primeras palabras que en la feligresía surtían el efecto de sentirse invitados y bienvenidos. Con voz pausada, con marcado acento italiano, se valía de ejemplos simples para enmascarar el consejo que quería brindar. Siempre explicaba, pero evitaba juzgar. Solía decir:

—El cielo tiene una sola puerta de entrada, el infierno no tiene puerta de salida.

No se recuerda que vez alguna al hablar del infierno lo haya pintado como la hoguera eterna, simplemente para él el infierno era estar privado de disfrutar la amorosa presencia del Señor por no haber realizado obras buenas. Realizar obras buenas era el sentido de su vida terrenal y en ellas ponía día tras día todo su empeño.

—Apartar el mal es la obligación terrena, hacer el bien es una bendición divina —repetía con insistencia.

Sus días eran de labor intensa. Por la mañana visitaba a los ancianos y a los enfermos y para estos últimos, cuando sabía que sus recursos eran escasos, procuraba conseguir los medicamentos, que en aquel entonces se reducían a pocos, tanto por prescripción médica como por nombres o marcas de laboratorio.

La hora de la siesta para él era sagrada.

—Muy buena costumbre local que he adoptado sin ninguna resistencia —decía con una sonrisa con un dejo de picardía.

En horas de la tarde, después del horario escolar, visitaba a algunas familias para interiorizarse de cómo marchaban las obligaciones escolares de los niños y en especial para conversar largamente con Roberto Pastore, el jefe de correos y padre de Mariano, con quien comentaban las novedades del pueblo.

Manuel Ocampo tenía escuela primaria, pero no tenía maestras propias. Las maestras eran y venían de Pergamino los lunes bien temprano en colectivo y si había llovido no había clases por la mañana, pues el tren, única vía salvadora, llegaba al mediodía. Se quedaban durante toda la semana y si el viernes se repetía el problema debían postergar su regreso para el día siguiente. En la pensión de doña Candelaria, una agradable española que les brindaba albergue, las docentes recibían al menos una visita en la semana del santo cura que llegaba puntualmente a la hora del té y se quedaba hasta llegada la hora de la cena. Conocedor de la vocación docente que demostraban las maestras, mantenía con ellas amenas charlas de contenidos muy sabrosos.

—El grado de alfabetización de este país es un orgullo —decía y luego remataba—: Cuando pienso que gran parte de esto se debe a vuestro gran Sarmiento imagino qué difícil debe haber sido para mis señores obispos de entonces polemizar con él, contando con la sola, aunque fuerte, espada de la fe.

Las anfitrionas disfrutaban de la compañía del padre, pero se mostraban interesadas por conocer aspectos de su vida personal en la impresión de que en sus años juveniles estaba la clave de su piadosa formación.

Un viernes por la tarde llovió intensamente y el regreso a Pergamino quedó postergado. El sacerdote estaba de visita en la pensión y la señorita Balbi, la maestra de primer grado, fue quien se decidió por tratar de abrir la puerta que develaría la incógnita. En un tono que demostraba un pudoroso respeto deslizó la inquietante pregunta:

—Padre, sabe usted cuánto bien nos hacen sus visitas y sus sabios consejos. Disfrutamos mucho verdaderamente. Por eso nos gustaría, si usted desease hacerlo, que nos contase cuál ha sido el camino que desde su infancia lo condujo a este, como usted nos reitera en misa, bendito lugar.

Ante ese inesperado pedido el padre Sabino entrecerró sus ojos. Fue algo así como una combinación de rostros y lejanías que se unieron para entristecer su mirada. Luego de un silencio que parecía necesario para armar recuerdos comenzó con su sorprendente relato.

—La zona del Piamonte donde yo nací era de veranos cálidos, pero de inviernos muy rigurosos. Mi familia era de formación católica. Mamá era hija de un acomodado orfebre florentino que en una feria de la ciudad conoció a un modesto y honrado campesino con quien, con aprobación paterna, se casó y tuvieron dos hijos, primero yo y luego Ninetta, mi hermana seis años menor. Cuando la tambaleante situación económica en Italia se agudizó, si bien la huerta y los animales de la granja paleaban la pobreza en la que habíamos caído, el panorama día a día se tornaba más sombrío. En ese momento mis padres debieron tomar decisiones extremas. Papá iría a la ciudad de Turín en busca de cualquier tipo de trabajo. Mamá junto con Ninetta quedarían al cuidado de mi tío Julio, familiar muy apegado a nosotros, hombre joven de carácter decidido. En cuanto a mí, con solo doce años pensaban en mi futuro y la providencial visita de Francisco, un querido vecino que venía a despedirse, decidió mi destino. Él tenía hacía años un primo radicado en América, tierra de promisión que estaba en boca de todos los desocupados italianos, que lo había invitado a emigrar con trabajo asegurado. Se ofreció a llevarme con él que era soltero, asegurando a mis padres que me cuidaría como el hijo que él no tenía. En ese momento por mi cabeza se cruzaron sentimientos muy contradictorios. Por un lado era una dolorosa separación para toda una familia muy unida y por otro estaba la realidad de un Piamonte desolado y una boca menos que alimentar que al menos era lanzada a la esperanza.

—Padre —interrumpió la señorita Balbi con sentimiento de culpa—. Lo que usted nos cuenta es muy triste, disculpe, nuestra intención era encontrarnos con lindos recuerdos y no que se ponga mal.

—Hijas mías. El recuerdo de la infancia es como una fotografía descolorida, debemos mirarla de tanto en tanto porque allí nos vemos en estado de inocencia pura.

—Padre, tiene usted razón. Continúe por favor.

—Recuerdo que, en silencio, mientras mis padres quedaron fijando detalles de mi partida, fui a mi habitación y como hacía todas las noches me arrodillé al borde de la cama para elevar mis plegarias. Sobre la cabecera había colgado un crucifijo que tenía una particularidad, el pie izquierdo del Cristo estaba quebrado. Al mirarlo fijamente me pareció ver sangrar la llaga del costado izquierdo al tiempo que extendía hacia mí su mano derecha. En ese momento se clavó en mí una espina divina. Esa noche mi madre pasó por mi habitación para darme su bendición según acostumbraba a hacerlo. Su mirada reemplazaba a las palabras que no podía pronunciar, me abrazó con fuerza y en medio de un absoluto silencio abrió una pequeña caja que traía consigo. Extrajo de ella una cadena con una medalla de plata, grande, reluciente, que tenía cincelada una hermosa imagen de la Virgen María con un Jesús Niño en su regazo. Rodeó mi cuello con sus brazos y colocándola como su eterno recuerdo solo atinó a decirme:

—De ahora en más quedas bajo su bendita protección y llegado el momento marcará tu camino.

—Perdone, padre, ¿usted aún lleva esa medalla?

—Nunca me separé de ella. —Dicho esto, se quitó su cuello sacerdotal y sacó la medalla que las maestras miraron con asombro.

—Mamá partió a preparar mi ropa para mi largo viaje y la introdujo en una valija de cuero que había hecho mi padre. Cuando él vino me habló largamente dándome los consejos y aliento que un padre da antes de una previsible y prolongada separación. Me pidió que yo le prometiera muchas cosas y yo solo le pedí una, partir con engaño una hora antes de lo que mi madre suponía, con el fin de evitar la despedida que yo no podría soportar. Comprendiendo mi pena, accedió.

A las cinco de la mañana siguiente, con mucho sigilo, mi padre me abrió la puerta de salida. Me acarició con una ternura más intensa de lo que siempre lo había hecho. Ya todo me lo había dicho antes y yo tampoco pude decirle nada. Descendiendo por una senda que muchas veces había transitado me encaminé en busca de Francisco, vecino al cual ataba mi destino. Por última vez volví mi cabeza hacia la casa que presentí jamás volvería a ver y sobre una ventana iluminada de ella, en noche cerrada, vi recortada la figura de mi madre que movía lentamente su mano en señal de una despedida que, al igual que yo, había querido evitar. Pensé en Ninetta que para mí era la alegría en medio de todas las estrecheces y yo para ella era todo su mundo.

—Padre —dijo la señorita Mujica, la maestra de segundo grado—, eso para su hermanita debe haber sido terrible.

—Hijas, felizmente el Señor obra con sabiduría sobre la inocencia de los niños. Les da primero una fuerte dosis de esperanza para mitigar el dolor que tiempo después deben tomar en gotas.

Francisco me aguardaba en su casa y partimos prontamente. En el camino hacia Génova, puerto habitual de embarque hacia América, mi nuevo tutor respetó mi silencio. Pasado el primer día de viaje comenzó por hablarme de los años que compartió con mi padre y con mi madre, que era cuatro años menor que ellos. Luego, según fue cambiando mi estado de ánimo comenzó a imaginar a esa América y cómo nos imaginaba a nosotros en ella. Luego de estar un día en Génova, ciudad en la que para mí era toda novedad, pasamos a embarcar en El Principessa Vittoria. Ver subir a los pasajeros a la planchada del barco produjo en mí la primera incomprensión social. Hasta ese momento yo había vivido en caseríos del Piamonte habitados por gente humilde y trabajadora y ahora me encontraba viendo a familias numerosas vestidas de forma muy ostentosa que descendían de carruajes cargados de equipajes. Pero lo que más llamaba mi atención era ver que esas familias y aun los niños eran asistidos por mujeres vestidas con uniforme sencillo y de igual color, lo que entonces yo sabría después, se llamaba con cierto desdén “la servidumbre”. Cuando finalizó el embarque de ese grupo privilegiado, que era la primera clase, comenzaron a subir los pasajeros de la segunda clase y finalmente nosotros, los de la tercera. En su mayoría eran hombres y los pequeños bolsos, que era lo único que llevaban, era la muestra de la miseria que trataban de dejar atrás.

—Padre, ¿era tan severa la pobreza?

—No era pobreza, era miseria, no tener cómo alimentar a tus hijos, eso te desespera. La falta de trabajo es la peste de estos tiempos, junto con la libertad, el trabajo es el derecho más sagrado que tiene el hombre. Los primeros días en el mar los pasé entre el aislamiento y los mareos propios de una primera navegación. Cuando habíamos cumplido la mitad del viaje comencé a frecuentar las reuniones de pasajeros donde se trataba, al menos por momentos, de reemplazar tristezas por canzonetas y tarantelas que solo se interrumpían para escuchar historias personales, mezcla de sacrificio, resignación y confianza en Dios.

La primera clase del buque contaba con un médico que era parte de la tripulación, y si entre los pasajeros había otro profesional, este prestaba su colaboración en caso de que se lo requiriera. En nuestro viaje ese médico para las emergencias era un prestigioso facultativo argentino que regresaba a su país luego de un año de permanencia en Milán, ciudad donde había participado de un extenso ciclo de conferencias de su especialidad.

En la tercera clase era común que se desataran algunas dolencias o enfermedades por contagio. Así sucedió y días antes de llegar a Brasil comencé a sentir un extraño dolor en el abdomen acompañado de fiebre muy alta que me producía estertores. Recibí atención del médico de la tripulación que pasados dos días no lograba determinar la causa de mi dolencia, y entonces recurrió a la opinión del médico argentino, doctor Ezequiel Fernández Zubiría, quien decidió mi traslado a la enfermería de la primera clase.

Eran las ocho de la noche, se abrió la puerta del comedor y se escuchó a doña Candelaria decir con voz firme:

—La cena está servida y no espera.

—El estómago ahuyenta a la curiosidad —dijo con sorna el padre Sabino y con afecto se despidió de las docentes.

Llegado el momento de la sobremesa el comentario era inevitable.

—Pobre padre, lo que ha tenido que pasar —dijo la señorita Balbi.

—Es una persona sencilla, pero muy ilustrada. Creo que esto va más allá de su formación en el seminario —dijo la señorita Mujica, quien agregó—: Para mí, verán que algunos ojos lindos se cruzaron en su camino.

—Ya lo sabremos, no saquemos conclusiones —terminó por decir la señorita Martínez, la maestra de tercer grado.

En forma regular, al menos dos veces al mes, el padre Sabino emprendía su camino a la estancia San Patricio en un coche que le enviaba para recogerlo su propietario, Edward O’Connor, a quien todo el mundo conocía como “el irlandés”. Si bien en la zona vivían o llegaban irlandeses en largas visitas, para todo el pueblo, Edward O’Connor era “el irlandés”. Legado de sus padres y de un tío soltero, era el único heredero de una importante extensión de miles de hectáreas divididas en estancias, de las cuales la San Patricio era su preferida y residencia habitual. Eran fértiles zonas con sembradíos alternados de trigo y maíz y los vacunos esparcidos en zonas de pastoreo eran una parte importante de la actividad comercial en tanto se privilegiaba la calidad de la carne destinada a la exportación, y era Inglaterra el país de ultramar privilegiado.

El casco de la estancia era del típico estilo inglés. Paredes altas, techo a dos aguas con chapas verdes, portón de entrada con doble puerta de madera con bajos relieves y cuidado jardín al frente dominado por la presencia de un gigantesco pino y un importante farol de pie de bronce. Tenía cómodas habitaciones para toda la familia y también bien separadas, pero integradas, otras destinadas a las frecuentes visitas. Un importante living era el centro de reunión del casco. En las paredes estaban muy bien distribuidos cuadros con pinturas con motivos típicos de la campiña irlandesa, cabezas de caballos y en un fino enmarcado la imagen de San Patricio, patrono de Irlanda. La sala de lectura era una sala especial. Paredes todas cubiertas con roble de eslavonia y cómodos sillones dispuestos para la lectura rodeaban a un fino escritorio de estilo inglés con tapa de cuerina verde. Las bibliotecas, que eran vidriadas, guardaban una importante colección de novelas inglesas y clásicos españoles, entre ellos El Quijote. Una primera edición del Martín Fierro con tapa forrada en cuero de vaca overa presidía la colección junto a una biografía de San Francisco de Asís, regalo del padre Sabino escrita en idioma italiano, lengua que el irlandés hablaba a la perfección. En ese ambiente se respiraba cultura. Distante del casco, estaba el dormitorio comunitario para los peones y otros individuales para los matrimonios cuyas mujeres se ocupaban de las tareas propias de la casa. Un amplio comedor era el lugar de las alegres reuniones de los trabajadores de la estancia en horas del amanecer y en la caída del sol por la tarde. Cerca de allí se ubicaban las caballerizas cuyos animales eran la debilidad del patrón.

La visita del padre Sabino los comprendía a todos. Luego de pasar la tranquera de ingreso, seguía por un camino bordeado de altos eucaliptos. A su paso, lo detenían para saludarlo y él aprovechaba esa circunstancia para averiguar cómo iban las cosas por allí. Verlo llegar era motivo de alegría para el irlandés, los años habían forjado una sincera y fuerte amistad que habilitaba al comentario de los más diversos temas. La charla siempre comenzaba con las novedades del pueblo, del cual Edward O’Connor era el secreto benefactor y el padre Sabino el distribuidor. Al comenzar a hablar de las necesidades del día el irlandés decía:

—Hoy veamos cómo multiplicamos los panes.

A lo cual el sacerdote agregaba:

—Y yo tengo una inmerecida tarea de repartirlos.

En lo concerniente al propio padre Sabino, Edward obviaba preguntar si tenía algún apremio personal conocedor de la respuesta negativa que recibiría.

Ese mutuo compromiso de solidaridad tuvo su origen en un episodio que lo desencadenó y del cual se guardó memoria con el correr de los años: “El día de las fuertes lluvias en la iglesia de Manuel Ocampo”. Un domingo, a punto de finalizar el rezo de la misa, se desató un temporal que llevó al padre Sabino a pedir a los feligreses que permanecieran en el templo. Se quitó las vestiduras sacramentales, quedó con su habitual sotana negra y se ubicó en medio de todos los que lo rodeaban. Estaban presentes estancieros con sus esposas y sus hijos, la mayoría de las familias del pueblo y trabajadores del campo. Entonces, comenzó con sus reflexiones y consejos de los que aún se conservan reproducciones de periódicos.

—Hijos míos, soy un simple pastor que hace muchos años vine desde muy lejos. La distancia que separa a un hijo de una madre es siempre inmensa. Otra madre ocupó el lugar de la mía y me condujo hasta aquí. Esa Virgen Madre es la que me pide que día a día predique y busque hacer el bien en mi rebaño. Hoy quiero decirles muchas cosas que quiero que recuerden y las transmitan a vuestros hijos, para que estos también la transmitan a los suyos. La primera obligación es que debemos ser solidarios, veamos en cada vecino a un hermano, puede necesitar algo y no nos lo dice por vergüenza. Preguntemos, ayudemos. En mi pequeño poblado del Piamonte, si una mujer se queda viuda todos corren a socorrerla, si un anciano está enfermo, no falta quién lo visite. Aun en distintas situaciones, todos somos iguales, todos necesitamos algo y a todos nos sobra algo y tengan presente que lo que le sobra al que más puede le sirve al que menos tiene. Trabajemos fuerte y tratemos de hacerlo cada día mejor. Quien tenga la obligación de mandar que lo haga con benevolencia y quien deba obedecer que lo haga sin disgustos, pero recordemos que quien más tiene es quien más debe dar. Los padres deben desvelarse por el bienestar de sus hijos y estos en el día de mañana deben cuidar de sus padres. Los abuelos son una figura sagrada, sus nietos tienen el derecho de recibir sus caricias. Conozco muy bien a cada uno de ustedes y sé de todo lo que son capaces. Fíjense en un detalle. Siempre recordamos a quienes aquí vivieron, aquí no tenemos muertos. Vive ahora y seguirá viviendo quien se mude o parta a la eternidad porque deja un ejemplo que se transmitirá de padres a hijos y de ese ejemplo se hablará en otros lugares. Este bendito pueblo es una planta que hoy comienza por darnos sombra y llegará el día, recuerden lo que hoy les digo, que dará un delicioso fruto, porque hemos regado nuestro campo con una semilla imperecedera, la solidaridad. Nunca muere quien ha vivido en Manuel Ocampo.

Esa reunión religiosa es el punto de partida de esta visionaria historia.

Entre los presentes en la iglesia estaba de visita ocasional el director de redacción del diario La Prensa, quien, impresionado por la profundidad de los conceptos y la premonición del padre Sabino, el domingo siguiente publicó un artículo con ese sugestivo título: “Nunca muere quien ha vivido en Manuel Ocampo”. Semanas después la revista El Hogar lo reprodujo, cambiando el copete por otro más sugestivo: “La profecía”.

Edward O’Connor era uno de los fieles que allí se encontraba y lo que acababa de escuchar caló muy hondo en su espíritu, acostumbrado a observar las enseñanzas cristianas recibidas. Ahora había llegado la hora de ponerlas en práctica. Al día siguiente visitó al padre Sabino y juntos comenzaron a imaginar cómo trabajar para materializar una comunidad que funcionase y viviese según esos principios de solidaridad. Comenzaron por elegir a un tercer y efectivo colaborador y en esto coincidieron rápidamente, Roberto Pastore, el jefe de correos. Era un hombre querido y respetado por todos en el pueblo, lo fueron a visitar, le contaron sus planes y él aceptó muy complacido. Decidieron dar un paso inicial bien concreto que sirviese como ejemplo de todo lo que en beneficio del pueblo y sus familias se estaba dispuesto a hacer. Edward O’Connor aportó los fondos para todas las compras necesarias. Máquinas de coser para el convento donde las chicas pudieran concurrir a aprender sus tareas. Lanas y telas para que las abuelas pudiesen tejer y bordar y sus nietos fuesen quienes visitaran y entregasen los tejidos a quienes lo necesitasen en el crudo invierno. Se refaccionó un bar para que los fines de semana se pudiese transformar en sala de cine. Se amplió el único club social al que se lo dotó de juegos y se le construyó una cancha de básquet y una de fútbol. Se instaló un pequeño dispensario donde concurriría un médico que vendría de Pergamino. La San Patricio proveyó la leche diaria para la escuela y se entregaban remedios gratuitos a las familias que atravesaban situaciones económicas difíciles. Pero lo esencial fue que se comenzó a vivir una solidaridad que rápidamente se hizo carne en la gente.

En las visitas que el padre Sabino hacía a la San Patricio las charlas eran amenas. Los recuerdos de la infancia de ambos eran motivo de jugosas anécdotas, pero los temas sociales estaban siempre presentes, aun por espinosos que fueran.

En uno de esos encuentros el irlandés se decidió por decir:

—Padre, en este país las obras de ayuda tienen nombre y apellido, Sociedad de Damas de Beneficencia, me parece poco y no me parece bien.

El comentario caló hondo en el padre Sabino que respondió:

—La ayuda social es la mayor obligación moral del Estado. De la ayuda privada debe ignorarse el origen y solo conocerse su destino. Cuando la ayuda se da para promocionar entidades o encumbrar nombres se transforma en una operación comercial, solo la ayuda anónima tiene su mérito. Pero en una obra buena también se pueden cometer errores. Observa el caso del Hogar de Niños Expósitos. Encuentran allí albergue niños que son abandonados por sus madres en momentos extremos, la más de las veces por necesidades que no debemos juzgar. Cuando crecen y aún no han encontrado una bendita familia que se atreva dar el más hermoso ejemplo de amor que es la adopción, esos niños ahora mayores dejan el hogar sin conocer su propia identidad y en su lugar portan un apellido en común que suena como un estigma social, Expósito, sinónimo de sin familia, marcado por la vida.

El irlandés, conmovido por el relato que acababa de escuchar, se incorporó para ofrecer al padre una taza del clásico té inglés que tenía preparado en una delicada tetera de plata que sirvió en tazas de porcelana, sabedor de que este cumplido era del agrado de su visita. Queriendo él también exponer su ejemplo comenzó por decir:

—Cuando pienso en el rechazo que generó en la población de los Estados Unidos la oleada de inmigrantes irlandeses que llegaban allí en busca de trabajo, agradezco a Dios que mis ancestros hayan elegido radicarse aquí para prolongar sus raíces. Este país y sus hombres, que han tenido la suerte de no padecer guerras y donde existen ricas tierras, tiene un futuro promisorio.

—Comprendo tu agradecimiento al país, pero tengo mis reparos en cuanto al porvenir. Este es un país joven con mucho por aprender. Tiene un gran capital, la honradez y la inocencia del poblador del campo. Si estas se fuesen perdiendo comenzarían los problemas. Hoy el trabajador conoce sus obligaciones y mañana reclamará por sus derechos y de ese equilibrio dependerá el éxito —concluyó el sacerdote.

El cielo se fue encapotando con nubes grises y la lluvia parecía inminente. El padre se despidió de su amigo con un abrazo y emprendió el regreso al pueblo con las primeras gotas de la tarde.

La figura de Edward O’Connor irradiaba respeto, pero también cercanía. Era alto, corpulento, de cabellera blanca volcada hacia un costado, ojos verdes, pómulos curtidos por el sol con una barba candado bien cuidada. Una dentadura blanca quedaba al descubierto cuando lanzaba su estruendosa risa. Su historia era muy singular. Nacido en Irlanda fue traído al país siendo un niño y educado en los prestigiosos institutos ingleses, la mayoría de los años como alumno pupilo. Esto debió marcarlo de por vida, ya que era un hijo necesitado de afectos y estos estaban distantes. Sus felices y largas vacaciones en Manuel Ocampo terminaron por señalarle que allí estaba su destino. Desde ese momento amó al pueblo y se propuso ayudarlo, ya que para él era como una continuidad de su estancia que por añadidura llevaba el nombre del santo patrono de Irlanda. En uno de sus viajes que realizó a la tierra de sus ancestros conoció a una joven italiana a quien allí desposó. A su regreso y luego de dos años tuvieron a George, quien sería su único hijo. Edward enviudó cinco años después. A su vez, cuando George cumplió veinticinco años, se casó con una dama de la sociedad inglesa de Buenos Aires. De ese matrimonio, al año siguiente nació Andrés, el segundo protagonista importante de esta historia y también monaguillo del padre Sabino, quien se convertiría en hermano del alma de Mariano, el hijo del jefe de correos.

En 1939 se desató la Segunda Guerra Mundial. Alemania ocupó gran parte de Europa y entonces Inglaterra era la última presa del nazismo. Miles de ciudadanos y descendientes de ciudadanos del Reino Unido radicados en países de ultramar comenzaron a alistarse como voluntarios. George tomó esa misma decisión acompañado por su esposa, que se enroló como enfermera de campaña. El irlandés estuvo de acuerdo con la decisión y a partir de ese momento quedó al cuidado de su nieto Andrés.

A comienzos de la década del cuarenta, el destino había convertido a Edward O’Connor en el responsable de la educación de su nieto y ahora se encontraba ante la disyuntiva de elegir entre una selecta educación que Manuel Ocampo no le podía brindar y un régimen de pupilo en Buenos Aires que él había padecido y no lo deseaba para Andrés. Entonces tomó una sabia decisión. El niño estaba en la edad en que debía comenzar a recibir la escolaridad primaria y lo haría en la escuela del pueblo al tiempo que él había seleccionado con sumo cuidado a una institutriz inglesa, Miss Mary, que estaba radicada en el país y quien aceptó ser la encargada de brindarle una educación similar a la que se impartía en los institutos ingleses. Pero Edward O’Connor iba más allá, imaginaba a la educación privada de su nieto acompañada por otro niño compañero de aula en el pueblo. Su elección fue rápida. Las visitas que hacía al correo por el envío y recepción de correspondencia se habían hecho más frecuentes con la ansiedad de aguardar noticias de George, en cuanto las novedades de la guerra eran alarmantes. En una de esas visitas, la rutina diaria de Mariano, de solo siete años, cambiaría radicalmente.

—Estimado Roberto —dijo Edward dirigiéndose al jefe de correos—. Quiero comentarle la decisión que he tomado en relación con la educación de mi nieto.

Luego de contarle los detalles del tema continuó:

—Imagino a mi nieto compartiendo su escolaridad con otro niño que concurra como él a nuestra escuela del pueblo. He pensado en su hijo Mariano, con quien Andrés cuando viene aquí comparte con alegría sus juegos. Como concurrirían a la escuela por la mañana, tres tardes por semana en la estancia, la institutriz sería la responsable de afianzar su educación. Es mi deseo que usted con su esposa Emilia al menos analicen mi proposición.

—Como esto me toma de sorpresa, lo hablaré con Emilia y con Mariano y en una semana le daré una respuesta. Agradezco su consideración y descuento la sinceridad de sus intenciones —respondió Roberto.

—Debo decirle algo más —agregó Edward—, si su contestación no fuese afirmativa todo seguirá como siempre, pero le comento que en caso negativo no habrá un sustituto de Mariano.

Emilia era una madre para quien procurar una buena educación a su hijo era su esencial preocupación. Piadosa como era, cuando su esposo le relató el ofrecimiento, pensó que acababa de recibir una bendición que premiaba los esfuerzos económicos que venían realizando. A la hora de la cena, luego de que ambos hubieran intercambiado opiniones, le preguntaron a Mariano cuál era su respuesta. Esta, para satisfacción del irlandés, fue positiva. Pero lo que el niño no pudo imaginar fue cuánto significaría para él en su futuro esta determinación que acababa de tomar.

Comenzaron las clases y la primera semana en la escuela con la maestra de primer grado, la señorita Balbi, era todo novedad. Los sentaron juntos en un banco de pupitre doble que de ahí en más compartirían en los años siguientes. A partir de la segunda semana comenzaron los tres viajes semanales a la estancia y allí el irlandés recibía a Mariano con el afecto de un nieto. Le presentó a Miss Mary, una mujer alta, delgada, de ojos azules y pelo recogido. Tendría unos treinta años pero sus gestos eran juveniles y muy cordiales. Mariano desde el primer momento presintió que más allá de la natural distancia tendrían una excelente relación, pero fue algo superior, fue la verdadera maestra de su vida. Transcurrieron los dos primeros años escolares donde fueron recibiendo una educación privilegiada y Mariano en especial, normas de comportamiento social que hasta ese entonces le eran ajenas como también, con extremada paciencia, el aprendizaje del idioma inglés con el que en los juegos Andrés se divertía dándole instrucciones. En esos dos años ambos chicos se habían transformado en verdaderos hermanos para satisfacción del irlandés y del jefe de correos.

Un día de mayo de 1943 llegó al correo un telegrama enviado por el Estado Mayor de Guerra inglés. Allí informaban que en una acción de combate había sido abatido sobre el mar el avión piloteado por George O’Connor sin que se pudieran rescatar sobrevivientes. Al leer el contenido del mensaje Roberto palideció y fue súbitamente en busca del padre Sabino. En el coche del farmacéutico del pueblo que se ofreció a llevarlos partieron rápidamente hacia la estancia. Cuando Edward vio llegar juntos a Roberto y al sacerdote presagió la desgracia. No hubo palabras, solo fuertes abrazos entre sollozos que querían evitar. Andrés y Mariano habían terminado las tareas escolares, estaban jugando y no advirtieron nada. El irlandés, sin saber cómo reaccionar, introdujo a los hombres en la casa. Luego de la lectura del telegrama, el padre Sabino pidió ser él quien primero hablara con los niños y mandó a llamarlos. Con la ternura de siempre los abrazó y los sentó a su lado y en forma pausada pasó a decirles:

—Somos católicos y estamos seguros de que Dios está siempre a nuestro lado y más aún de ustedes que son mis dos monaguillos. Saben que la guerra es un acto cruel y quienes mueren defendiendo el bien son los héroes de su patria y Dios los lleva a su lado.

El rostro de Andrés se transformó.

—Tu padre, hijo mío, ha muerto como un héroe y estoy seguro de que está junto al Señor —dijo el sacerdote.

—¡Papá! ¡Papá! ¡Ya no estarás conmigo! ¿Ahora qué haré sin vos? Yo recé para que volvieras.¡Papá! ¡Papá querido, no te tengo más! —repetía Andrés con lacerante dolor.

—Hoy no lo entenderás, pero recuerda lo que te digo, todas las noches a la hora de tu oración mira el cielo, busca la estrella más brillante, porque desde allí tu padre te dice que te quiere y te irá indicando el buen camino —dijo el padre abrazándolo.

El niño se lanzó a los brazos de su abuelo que tenía sus ojos llenos de lágrimas, en tanto Roberto mantenía cerrado los suyos. Dos horas más tarde Mariano y su padre regresaban al pueblo. Ya todos se habían despedido y Mariano no resistió la tentación y volvió su cabeza. Esa imagen no lo abandonaría en toda su vida. Andrés, su hermano, un niño como él, en brazos de su abuelo movía su mano en señal de una dolorosa despedida.

Las semanas siguientes fueron muy duras. Edward O’Connor trataba de ocultar su pena y por las tardes compartía algunos juegos con los chicos. La dulzura y sutileza con la que Miss Mary desarrollaba sus clases fueron proverbiales porque a medida que avanzaba con las enseñanzas los enriquecía con relatos de vida. Les narraba hechos, les hablaba de conductas y de hombres para así en forma tangencial enaltecer la figura del padre ausente. En la escuela del pueblo la señorita Martínez, la maestra del tercer grado, hizo lo suyo y todos los compañeros arroparon a Andrés.

Las visitas del irlandés al correo dejaron de ser frecuentes, ya no había correspondencia importante para él. Roberto aprovechaba las visitas del padre Sabino a la estancia, le llevaba las cartas recibidas y retiraba la poca que de allí se enviaba.

Ahora la permanencia era más prolongada, pero no se evitaba hablar de la ausencia de George y sí era frecuente comentar cómo se fortalecía la hermandad de Andrés y Mariano. Todos los temas eran abordados, pero para Edward era importante estar al día con las novedades del pueblo. Con el afianzamiento de la amistad entre Roberto, el padre Sabino y el irlandés, se consolidó un verdadero trípode donde se fueron tomando importantes decisiones que contribuyeron al progreso de una comunidad cada vez más unida. Edward O’Connor era un estanciero poseedor de una considerable fortuna y estaba decididamente comprometido con el futuro de Manuel Ocampo.

La colaboración económica era importante, pero nunca dineraria. Se brindaba ayuda entregando las herramientas para generar el dinero que era necesario, pero a través del esfuerzo propio. En esto los consejos del padre Sabino eran precisos. Solía decir:

—Si recibes una dádiva has aceptado el primer eslabón de una cadena que en el futuro atará tu libertad. Si la recibes de un amigo, puede que algún día te lo recuerde, pero si la recibes de un político, ten la seguridad de que has firmado el contrato de tu propia esclavitud.

En relación con el trabajo solía agregar:

—El trabajo es el escudo nobiliario de tu propia dignidad. No importa la tarea que hagas, en ella trata de ser el mejor. Trata de conservar tu trabajo, progresa, sé un buen compañero, colabora y también pide ayuda cuando la necesites. Trata de ser el buen obrero para que quien te ha contratado comprenda su obligación de ser el mejor patrón.

En cuanto a la difusión del buen ejemplo decía:

—Cuando nuestros pueblos vecinos primero y los barrios de las ciudades después comprueben cómo se vive en nuestro Manuel Ocampo prenderá la certeza de que la solidaridad tiene su recompensa y se observarán los principios morales que nosotros nos hemos comprometido a respetar.

Roberto Pastore, que desde hacía pocos años era el jefe de correos del pueblo, había sabido ganarse el aprecio y el respeto de quienes, como era la costumbre, pasaban por la oficina para el retiro apresurado de cartas o periódicos que de todas formas más tarde les llevaría el cartero. En realidad era una excusa, pues aprovechaban la visita para conocer o comentar las pocas novedades que se producían, pero también existía una situación muy singular. Roberto estaba suscripto y recibía semanalmente el periódico La Vanguardia, órgano oficial del Partido Socialista, y una vez que él lo terminaba de leer se lo pedían y pasaba de mano en mano. Para Edward y el padre Sabino esto era conocido y en una de las reuniones en la San Patricio el irlandés se decidió por sacar el tema.

—Roberto, existe una gran confianza entre nosotros y con toda sinceridad nos interesa conocer su opinión política.

—Con todo gusto la comento —respondió Roberto—. Un día fui llamado a Buenos Aires para recibir instrucciones administrativas y permanecí allí por tres días. En uno de ellos, al ir al edificio del Correo Central veía ingresar en un amplio local a un grupo grande de personas entre las que, por su aspecto, eran obreros y empleados. En el frente del edificio había un cartel que decía: “Hoy, martes 12, a las 18 horas habla el Dr. Alfredo Palacios”. Para mí era una figura política que despertaba mucho interés. Joven, primer diputado socialista electo en América Latina, yo deseaba conocer cuál era su pensamiento. Entré sin vacilar y cuando se hizo su presentación en el escenario confieso que me corrió un frío por todo el cuerpo. Alto, erguido, bigotes curvados hacia arriba, poncho que caía en forma de franja de su hombro izquierdo, usaba un chambergo de ala ancha que sostenido por su brazo derecho depositó sobre una mesa. Tomó asiento y luego se incorporó micrófono en mano. Con voz gruesa, con cierto acento castizo comenzó su discurso. Primero habló de las leyes que logró el socialismo poner en vigencia y luego los proyectos que impulsaba en el parlamento en defensa de la clase obrera que no lograban, no solo la aprobación, sino tampoco su tratamiento. Luego discurrió largamente sobre los fracasos del partido radical y el autoritarismo del Partido Conservador y del apoyo de este al golpe militar del año treinta. Sobre el Dr. Palacios había opiniones que no entraban en discusión. Era probadamente honesto, un político pacífico, pero su oratoria, pese a ser serena y meditada, era de conceptos claros y conclusiones filosas. Lo que se llama un verdadero orador de barricada. También me enteré que en el frente de su casa lucía una chapa de bronce que decía:

ALFREDO PALACIOS

ABOGADO

SE ATIENDE GRATIS A LOS POBRES

A la salida me suscribí al periódico La Vanguardia de precio módico, que recibo regularmente. Esa es toda la historia que ustedes merecen conocer —concluyó Roberto.

—Veo —dijo Edward— que el personaje lo impresionó fuerte y luego lo hizo reflexionar sobre sus ideas.

—Tiene usted razón. Observo ahora la generalidad de las situaciones y veo también las excepciones. La clase obrera reclama por sus derechos que no les son reconocidos, las obligaciones laborares son muchas veces excesivas y no tienen compensación. Así se va generando una lucha entre quienes lo tienen todo y a los que les falta lo esencial para vivir. Ese reclamo no se escucha, los gobiernos poco hacen y entonces los violentos, que existen siempre, azuzan a los necesitados. El socialismo busca su lugar en el medio. Cumplir y hacer cumplir con leyes que regulen al menos lo esencial. Ahora hablo de las excepciones. Existen. Esta estancia, la San Patricio es una de ellas. En años, el único comentario que he escuchado de sus peones ha sido para señalar una ayuda recibida. Pero este ejemplo no se ve en la mayoría de las estancias del país ni tampoco en nuestras cercanías.

Con toda inocencia el padre Sabino interrumpió:

—¿Qué pasa con la religión en el socialismo?

—Pienso que eso depende de cada uno de nosotros —respondió Roberto—. Yo apruebo las ideas. Y entre esas ideas está el respeto a la libertad de conciencia y aún más allá de esa libertad está la fe, que es algo tan profundamente propio que nadie tiene derecho a opinar, incluso sobre quienes no la tienen. No soy afiliado al partido, solo comparto principios, pero si supiese que un afiliado es expulsado por ser creyente dejaría de creer en ese partido. Pero puedo agregar algo más, un obispo argentino, monseñor De Andrea el fundador de la Casa de la Empleada, una reconocida obra de bien, curiosamente cuenta entre sus amistades preferidas con el doctor Alfredo Palacios que lo visita asiduamente.

—Las buenas ideas hacen crecer la amistad entre las buenas personas —acotó complacido Edward.

Fue entonces cuando Roberto dirigiéndose al padre Sabino dijo:

—Padre, yo también tengo un interrogante. Como usted bien lo sabe una de las pocas personas que no visita la iglesia es Antonio Ansaldo, quien orgullosamente se proclama anarquista, y sin embargo una de sus más frecuentes visitas es a su negocio.

—Veo el camino que sigue tu duda. Siento la necesidad y el deseo de visitar a Anselmo no por lo que dice, sino por lo que hace y lo que hace pretende ocultar en el fondo lo que no quiere decir. Estoy seguro de que el Señor mira al que habla, pero recibe al que trabaja y Anselmo, sin que nadie lo sepa y él ignora que yo pude descubrirlo, todos los meses deja un sobre con dinero en el cofre de la iglesia para un destinatario, la viuda de quien fue su empleado, madre de cuatro niños. Como verás el corazón no tiene creencias, pues las hay equivocadas, por eso Jesús solo mira tu corazón y eso es la solidaridad de la que tanto hablamos.

Cuando terminaron de tomar el té, bien acompañado de dulces que saborearon con agrado, Roberto y el padre partieron de regreso.

En el pueblo las familias se mostraban preocupadas por la pesadumbre que observaban en las conversaciones con el sacerdote. Las maestras también lo presentían y de alguna forma forzaron una invitación para que pasase a cenar con ellas. Llegada esa noche la conversación inicial giró directamente en torno a la muerte de George y de la falta de noticias de su esposa, de quien nada aún se sabía. La señorita Martínez, maestra de tercer grado, comenzó por solicitarle consejos de cómo era conveniente conducirse con Andrés. Luego de escuchar las sugerencias, directamente pasó a pedirle que continuara con el relato personal que había quedado trunco.

—Padre, días atrás su historia nos dejó en la enfermería de la primera clase del buque. ¿Por qué no nos cuenta la parte que falta conocer hasta su llegada hasta aquí?

El padre Sabino se dio cuenta de que se lo quería sacar de su estado de tristeza, distendió su rostro y comenzó diciendo.

—El doctor Fernández Zubiría procedió a revisarme y cuando terminó de hacerlo le informó a Francisco que, si bien mi estado no revestía gravedad, requería de un diagnóstico firme que haría necesaria una observación y tratamiento que me retendría allí al menos un par de días. En uno de esos estertores que me solían aquejar tenía aferrada en mis manos la medalla de la Virgen que me había dado mi madre y en un momento sentí apoyarse sobre las mías unas manos que intentaban separarlas para aliviar mi crispación. Al abrir mis ojos me encontré ante una mujer de unos treinta años, de una mirada dulce, vestida con sobria elegancia. Se trataba de la esposa del doctor que había entrado en su búsqueda. En un perfecto italiano me dijo quién era y me dio ánimo diciéndome que sabía de mi mejoría. En un momento observé en ella una mirada de asombro cuando vio sobre mi pecho la medalla de la Virgen con el Jesús Niño que mis manos habían tenido apretujada. Se acercó con curiosidad para observarla mejor, pero nada me dijo y prometió regresar en otro momento. Dos días después, cuando el doctor había terminado de revisarme y dándome por recuperado, un golpe en la puerta con voz ceremoniosa anunció una visita:

—Condesa Isabella de Orsini.

Ahí comenzaron para mí, sorpresas y novedades. La señora comenzó por explicarme su curiosidad al ver mi medalla el día anterior. Con detenimiento me relató que en siglos anteriores un famoso orfebre florentino, Benvenuto Cellini, había con exquisito arte creado un taller de cincelado cuyos discípulos por generaciones fueron fieles al estilo que se distinguía por los detalles y belleza de las figuras. Para ella, que era una de las profesionales expertas en el tema que podían certificar la autenticidad de una pieza, mi medalla era obra de esa escuela y era valiosa.

Luego pasó a comentarme que había hablado largamente con Francisco y sabía de nuestra situación. Y lo impensado ocurrió. Me ofreció trabajar como ayudante de jardinero en su futura residencia en Buenos Aires, ciudad a la que llegaba por primera vez. Por ella misma supe que era italiana y habiendo conocido al doctor Martínez Zubiría en Milán, luego de unos meses de noviazgo decidieron casarse en la misma ciudad. Al despedirse agregó:

—Tu protector tiene nuestra futura dirección y luego de un par de meses de nuestra llegada aguardaré tu respuesta.

—La verdad, padre, que una mala situación trajo la buena inesperada —dijo la señorita Balbi.

—Es así, hijas, las manos del Señor corrigiendo el destino —asintió el sacerdote y continuó—. Días después arribamos a la Argentina soñada y fuimos alojados en el Hotel de Inmigrantes donde todos los recién llegados aguardaban para partir al destino que tenían asignado. Nuestra estadía fue muy breve pues el primo de Francisco no tardó en pasar a buscarnos. Sin embargo, en ese breve período pude ver situaciones de angustia y resignación que dejaron una marca en mi vida. Sufrí mucho al ver a un padre de familia tratando de dar consuelo a su mujer y a sus niños, que nada comprenden al estar en esa situación. Ver a hombres solos que ahora sí estaban realmente solos y a la distancia lloraban por los suyos que habían tenido que dejar atrás. Por otro lado sentía en carne propia la falta de acompañamiento de las personas que debían orientar a quienes lo ignoraban todo. Entonces penetró hasta mis raíces la idea de cuán importante es sembrar la esperanza en nuestro prójimo y acompañarlos en su desamparo.

—Vaya que sí, padre, eso lo vemos en usted todos los días —dijo la señorita Balbi.

—Luego de salir del puerto fuimos hacia el barrio de la Boca, lugar donde se encontraban los conventillos, alojamientos comunitarios donde vivían diferentes comunidades extranjeras, preferentemente italianas.

—¿Cómo era la vida en esos lugares? —preguntó la señorita Martínez.

—Allí cada familia tenía un cuarto para uso propio en el cual también cocinaban. Había un baño para varios inquilinos y un gran patio interno donde todos se juntaban para cantar, bailar y contar sus propias historias. En los primeros días acompañaba a Francisco a su trabajo que era un taller de calzado donde hacía sus tareas que eran apreciadas por su habilidad. Mientras él trabajaba poco a poco me fui animando a recorrer las calles de la ciudad donde cada lugar despertaba mi admiración. Pasados dos meses de nuestro arribo decidí aceptar la propuesta de trabajo. Francisco faltó al suyo para llevarme a la residencia del doctor. Cruzamos el centro de la ciudad y llegamos al domicilio indicado, pero lo imponente de la mansión que tenía ante mí me produjo tal retraimiento que estuve a punto de no presentarme. Francisco tomó la iniciativa y con decisión hizo sonar el llamador de bronce de la amplia puerta de entrada. Un momento después un señor con una refinada vestimenta con voz gruesa nos preguntó quiénes éramos y a quién debía anunciar. Luego nos hizo pasar y lo que yo veía me parecía irreal. Era una amplia recepción desde la cual se podía apreciar el piso superior al cual se accedía por una amplia escalera de mármol, en tanto, en la planta baja, dos salas laterales con imponente mobiliario y obras de arte pictórico y esculturas denominaban la escena. Nos condujo a una de ellas y aguardamos la llegada de la señora Isabella.

—¿Cómo los recibió, padre?

—Con mucha y sincera amabilidad. Luego de preguntarnos cómo habíamos pasado las primeras semanas en el país nos dijo:

—Yo también me estoy adaptando.

Luego recordó la propuesta que me había hecho a la que agregó el monto de la paga mensual y nos llevó a un amplio jardín ubicado en el fondo del predio. Frondosos árboles que en ese otoño tenían follajes de diversos colores se agrupaban dejando lugar a espaciosos mantos de césped divididos por senderos a cuyos costados se veían agrupados rosales y lavandas. Todo ese espacio era el resultado de un refinado diseño. Me presentó al jardinero a quien yo en adelante pasaría a ayudar y finalmente nos condujo a conocer los dormitorios individuales y el comedor comunitario del personal de servicio. A la semana siguiente comencé a trabajar y a medida que fueron transcurriendo los meses me fui sintiendo parte de ese grupo de personas que presentía que se preocupaban por mí.

—¿Y cuál era el motivo? —inquirió la señorita Mujica.

—La separación de los seres queridos cuando eres grande es una herida que termina cicatrizando, pero cuando eres niño es una herida abierta que sangra todos los días. Por las tardes la señora Isabella acostumbraba a pasear por el jardín y a veces se quedaba en una pérgola enfrascada en sus lecturas. En ciertas ocasiones cuando me veía desarrollando mis tareas me invitaba a sentarme junto a ella. Sabía de mi angustia y de las continuas cartas que enviaba a los míos, además mi rostro no ocultaba mi tristeza.

—Evidentemente era una buena persona, ¿pero cómo era la vida de ese matrimonio en Buenos Aires?