Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Piedrasanta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

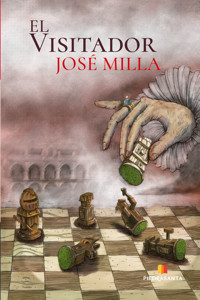

El Visitador está considerada, por la crítica literaria, como la obra más compleja y ambiciosa de la trilogía de novelas coloniales de José Milla y Vidaurre, de la que hacen parte La hija del Adelantado y Los nazarenos. La historia está centrada en la figura de don Juan de Ibarra, el Visitador, un individuo oscuro y tenebroso, cuya misión es investigar y supervisar la conducta de las autoridades coloniales en la Capitanía General de Guatemala. Su paso por la ciudad de Santiago de los Caballeros va a desatar un cúmulo de intrigas políticas y amorosas, que van a determinar los destinos de una serie de personajes secundarios, como la bella y trágica Genoveva o Francisco Molinos, hijo natural del pirata Sir Francis Drake. Es en esta novela en donde Milla desarrolla más a profundidad el sentimiento nacional, un elemento que ha absorbido de la lectura de los autores del romanticismo europeo. Es asimismo donde incursiona a fondo en el habla popular guatemalteca y en donde amplía el espacio geográfico de sus relatos hacia regiones como Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Río Dulce. El Visitador no solamente es una obra capital e ineludible de la literatura nacional, sino uno de los grandes hitos de la novela histórica hispanoamericana. (Luis Aceituno) La tradicional invisibilidad de la literatura guatemalteca y centroamericana, en los estudios literarios hispanoamericanos sobre el siglo XIX, ha sido extensiva a la novela El Visitador (1868) de José Milla (1822-1882), no obstante su valor literario. Los críticos literarios Ramón Luis Acevedo y Francisco Albizúrez Palma plantearon hace más de treinta años cómo esta novela se distingue por su ágil construcción narrativa y la complejidad de los personajes. Ramón Luis Acevedo puntualiza con acierto que "las novelas históricas de Milla carecen, por fortuna, de la pesadez de otras novelas históricas del siglo XIX" (Acevedo, 1982, p. 50). De ahí que cobre importancia la presente reedición que puede estimular nuevos enfoques sobre un texto en el que se representan las limitaciones de una sociedad colonial y colonialista basada en jerarquías rígidas que impiden el progreso individual y colectivo. Precisamente me referiré en este prólogo a la modelación de personajes, de origen mestizo y mulato, así como a los significados de los amores frustrados como una problemática central de la novela.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 831

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El visitador

José Milla

(Salomé Jil)

PrólogoMónica Albizúrez Gil

El Visitador, a la luz de esta reedición

La tradicional invisibilidad de la literatura guatemalteca y centroamericana, en los estudios literarios hispanoamericanos sobre el siglo XIX, ha sido extensiva a la novela El Visitador (1868) de José Milla (1822-1882), no obstante su valor literario. Los críticos literarios Ramón Luis Acevedo y Francisco Albizúrez Palma plantearon hace más de treinta años cómo esta novela se distingue por su ágil construcción narrativa y la complejidad de los personajes. Ramón Luis Acevedo puntualiza con acierto que “las novelas históricas de Milla carecen, por fortuna, de la pesadez de otras novelas históricas del siglo XIX” (Acevedo, 1982, p. 50). De ahí que cobre importancia la presente reedición que puede estimular nuevos enfoques sobre un texto en el que se representan las limitaciones de una sociedad colonial y colonialista basada en jerarquías rígidas que impiden el progreso individual y colectivo. Precisamente me referiré en este prólogo a la modelación de personajes, de origen mestizo y mulato, así como a los significados de los amores frustrados como una problemática central de la novela.

Personajes insubordinados

Como otras novelas históricas de Milla, la trama de El Visitador se localiza en la colonia. Conocedor de las fuentes coloniales, Milla toma como asunto la visita que el ministro de la Audiencia de México realiza a Guatemala durante la presidencia de Antonio Peraza, Conde de la Gomera, por los años de 1611 a 1620. Consecuentemente, la trama narrativa se estructura en torno a la llegada del funcionario español, Juan de Ibarra a la Ciudad del Reino de Guatemala para fiscalizar el manejo de fondos del presidente Antonio Peraza, pero también con el objetivo eventual de apropiarse del poder. Con la llegada de Juan de Ibarra, el Visitador, se altera la supuesta estabilidad de la ciudad colonial, desencadenándose intrigas que se complican hasta provocar enfrentamientos armados. No obstante que el personaje del Visitador proporciona una unidad narrativa a las diversas historias que componen la novela, los personajes vinculados a las capas artesanales son determinantes en atención a lo que llamaré “identidades en crisis” que ponen en movimiento las acciones narrativas. De ahí que discrepamos de Seymour Menton sobre que dichos personajes se reducen a “tipos humorísticos cuya función, en gran parte, es amenizar el relato” (Menton, 1960, p. 50).

Pero ¿quiénes son estos personajes en la novela? El más importante de ellos es el barbero Basilio Molinos quien, junto al Visitador, ocupa el mayor espacio textual. Basilio se convierte en un hilo conductor de las distintas historias narradas en el texto. En tal sentido, el narrador omnisciente nos informa que Basilio Molinos, barbero del Gobernador, del Visitador y de infinidad de habitantes de la ciudad “era, como lo había dicho el provincial de la Merced, el mayor de los tres hijos de un honrado artesano, que había muerto hacía muchos años, dejándoles por única herencia su bendición y sus consejos” (Cap. III).

Tanto Basilio como su hermano Antonio, de oficio herrero, constituyen lo que Severo Martínez Peláez reconoce como una capa artesanal proveedora de la ciudad colonial. Es decir, no formaban parte de capas medias altas constituidas, por ejemplo, por españolas o criollos latifundistas. Respecto de Antonio Molinos, se precisa que es mulato, al igual que el personaje Martín Tachuela, dueño de una taberna en Sololá. Christopher Lutz indica la vaguedad del término mulato, que determinó alguna ascendencia africana y que paulatinamente va siendo borrado por el mestizaje. Catherine Komisaruk, por su parte, señala que, a diferencia de las comunidades indígenas, la supervivencia y movilidad de los mulatos debía realizarse dentro de la sociedad colonial hispana. En la trama de la novela, los hermanos Molinos aspiran a participar de los privilegios otorgados a los españoles y criollos, que para el momento epocal de la acción narrativa, implicaba acceder a una encomienda. Esta aspiración es negada por el sistema, de tal manera que el presidente Peraza indica respecto de Antonio Molinos: “… no seré yo quien infrinja las reales disposiciones y las costumbres, haciendo encomendero a un mulato” (Cap. III).

La ansiedad por la movilidad social determina que el barbero Molinos se constituya en el personaje que domina el espacio físico y simbólico de la ciudad: puede cruzar puertas, ingresar a espacios interiores que no se abren a otras personas y recorrer las calles como ninguno. La función de cruzar espacios es compartida por el hermano de Basilio, el herrero Antonio Molinos, quien copia cerraduras o abre cajas, accediendo a espacios prohibidos. Es decir, estos personajes compensan su desigualdad y falta de propiedad de la tierra, con la ocupación de los lugares determinantes para el poder. Vale la pena apuntar también que, más allá de la estética romántica, la ciudad colonial en la novela se convierte en una alegoría de las dificultades de la comunicación: se erige sobre sótanos, está atravesada por puertas secretas y reina la vigilancia a través de las paredes. La ciudad se equipara a un “cementerio” y el palacio donde se ejerce el poder político como un lugar que parece “deshabitado” (Cap. IX). Lo que falta en esa ciudad delineada por Milla son encuentros abiertos, argumentaciones y alianzas frontales.

Además de la movilidad espacial que implica acceder al conocimiento de los otros, Basilio es reconocible porque pronuncia con una sintaxis confusa refranes y consejos, heredados de “la abuela”: “Yo señor ―contestó Basilio― digo que algo tiene el agua cuando la bendicen, como decía la finada. Me he propuesto entender en mi oficio y nada más y que cada palo aguante su vela” (Cap. VII). El refrán, condensación de la experiencia vivida, lo contrapone Basilio a los discursos oficiales para manipularlos y conseguir sus propósitos. La moral de la intriga a la que recurre Basilio es juzgada, en determinados momentos por el narrador omnisciente, con apelativos como “maligno viejo” o astuto barbero con “risa diabólica”. En tal sentido, a nivel de los horizontes de expectativa del lector guatemalteco del siglo XIX, se intersecan, por una parte, la voz popular de Basilio ―que produce una identificación cultural en el humor― y las ocasionales evaluaciones éticas de un narrador, que sabe y juzga todo. Basilio resulta, pues, en un personaje ambiguo.

Los esfuerzos del barbero y de su hermano Antonio por progresar más allá de aquella capa media artesanal acaban de una manera trágica y grotesca. Parte de ese final, está determinado por el secuestro de Basilio Molinos a manos del hijo del Conde de la Gomera, el capitán Fernando Peraza, quien en la novela es caracterizado por acciones temerarias e irresponsables. Este le pone una capucha, y lo amarra a un caballo de nombre lucifer para que recorra las calles, lo que producirá graves heridas físicas y emocionales al barbero. Mientras tanto, Fernando Peraza y sus compañeros de fiesta se apropian de los ahorros que Basilio Molinos había acumulado con esfuerzo a través de los años: “cayeron sobre el tesoro del barbero como perros de presa, y en término de diez minutos, había desaparecido la última pieza” (Cap. XXVI).

Otro personaje que no pertenece a una capa media artesanal, pero sí proveedora de servicios es el mesonero de la posada El Ídolo, en Sololá. Al igual que Basilio Molinos, el mesonero Martín Tachuela comparte la actitud de la curiosidad. Tanto como virtud en el crecimiento intelectual o como origen del error, la curiosidad, según Barbara Benedict, significa ir más allá del propio lugar porque en él se experimenta el descontento. Es lo que sucede a estos personajes que constantemente se insubordinan, por medios legítimos e ilegítimos, para salir de su lugar social y simbólico en la sociedad colonial. Por otra parte, si como afirma Michael Bajtín, el carnaval altera las jerarquías y da una provisional liberación al pueblo, la entronización jocosa de Martín Tachuela como líder del bando a favor del Conde, le permite transgredir su posición subordinada y provincial.

Por lo tanto, como se ha visto, estos personajes encarnan una identidad en crisis, en cuanto se sienten atrapados en un sistema que les niega la movilidad social, pero a la vez son incapaces de romper aquel orden. Asumen, entonces, resistencias cotidianas en las redes de poder del Reino de Guatemala que, a nivel narrativo, significan que ponen en movimiento acciones determinantes para la trama de la novela. De tal manera, el Visitador no provoca realmente el desorden social, sino la ciudad por sí misma ya acumula la frustración y el descontento de muchos de sus habitantes.

Amores frustrados

En su clásico estudio sobre las novelas del siglo XIX, Doris Sommer propone dos enfoques que ayudan a entender los amores frustrados en El Visitador. En primer lugar, Sommer indica que, a diferencia de las novelas románticas europeas, en las novelas latinoamericanas se superpone la pasión erótica y el destino nacional de las jóvenes repúblicas. Es decir, las pasiones típicas de estas novelas son también la alegoría de deseos nacionales. En segundo lugar, Sommer indica que el interés erótico de los personajes en estas novelas “debe su intensidad a la prohibición de la unión de los amantes por prejuicios raciales o regionales” (Sommer, 1994, p. 63). Es decir, cuantos más obstáculos enfrentan los personajes en la concreción de su pasión erótica, mayor energía hay en esa pasión. Así, el deseo de unión es también el deseo de nuevas relaciones raciales, de clase o regionales a nivel nacional.

En el caso de la novela El Visitador, adquieren importancia las pasiones que experimentan los supuestos hijos del herrero Andrés Molina, Genoveva y Francisco. La primera, respecto de Juan de Ibarra, el Visitador, y el segundo, respecto de la aristócrata Margarita Girón Manuel. Las diferencias de clase impiden las uniones ansiadas por Genoveva y Francisco Molinos. Los obstáculos que enfrentan para concretar respectivamente el amor hacia Juan de Ibarra y Margarita Girón Manuel solo sirven para alimentar la intensidad de sus sentimientos, de tal manera que el lector espera también ansiosamente la concreción de sus deseos y con ello flexibilizar las jerarquías racionales y de clase que los separa.

Ahora bien, en la novela, acaece una particularidad: tanto Genoveva como Francisco no son en realidad hijos del herrero Andrés Molinos. Genoveva es la hija ilegítima de la hermana del herrero y el aristócrata Francisco Girón Manuel, origen que solo conoce el lector a través de la información proporcionada por el narrador omnisciente. Por su parte, Francisco Molinos es hijo ilegítimo de una española y el capitán inglés Francis Drake, y ansía saber la verdad sobre sus padres, que solo llega a descubrir en el marco de las intrigas del Visitador. Por lo tanto, en la sociedad colonial dominada por una herencia patrilineal, de haber accedido Genoveva y Francisco Molinos al conocimiento de sus orígenes posiblemente hubieran podido concretar sus pasiones amorosas. Sin embargo, la moral rígida frente a las relaciones extramatrimoniales determina el ocultamiento a los hijos. Alegóricamente, la novela incita el deseo porque los orígenes dejarán de ser determinantes para las identidades ciudadanas y porque las ocultaciones cederán paso a la verdad. Lee Skinner agrega que la perspectiva narrativa no deja de ser paradójica. Por un lado, el narrador censura a Genoveva por tener “aspiraciones casi tan insensatas como las de su padre” (Cap. IV) en cuanto a no conformarse con casarse con un artesano. Sin embargo, ese narrador critica una sociedad en donde el destino de la persona está determinado por el lugar en el que nace.

El tercer amor frustrado lo protagonizan Luis Melián, secretario del Conde de la Gomera, y Margarita Girón, hija legítima de Francisco Girón Manuel. En este caso, la falta de una autorización paterna para el matrimonio conduce a que finalmente Luis Melián y Margarita Girón opten por la vida religiosa conventual. De nuevo, la dependencia paterna para concretar los planes amorosos conlleva un deseo opuesto, hacer prevalecer la libre voluntad. Alegóricamente, se legitima una decisión ciudadana libre que no se somete a un tutelaje externo para decidir el futuro.

Resulta llamativo también que los personajes a que nos hemos referido en el apartado anterior no tengan descendencia. El barbero Basilio Molinos lleva una vida solitaria, el herrero Antonio Molinos carece de hijos de sangre y el tercer hermano, Fray Pablo, ha optado por los votos religiosos. En ellos no opera ningún deseo erótico y, por lo tanto, desde la propuesta teórica de Sommer, alegorizan la falta de un proyecto colectivo.

Horizontes de lectura en el siglo XIX

El Visitador fue publicado en 1868, tres años después de la finalización de la presidencia vitalicia de Rafael Carrera. Leo Skinner vincula la representación de la inestabilidad política en la novela, como la presencia de personajes descendientes que no pueden alcanzar los estándares de sus padres (Genoveva, Francisco, el Capitán Peraza) a una época de inestabilidad en la política nacional. Más específicamente, la novela revelaría una crisis política de José Milla, que había participado del gobierno de Rafael Carrera y no vislumbraba con claridad la sucesión del régimen. Nos parece que, en esta coyuntura, El Visitador también puede leerse como la constatación, no exenta de ansiedades, sobre la improductividad de un proyecto nacional que reprodujera las jerarquías de la sociedad colonial. El resultado de la prevalencia de aquel orden antiguo que desfiguraba los deseos era improcedente y fracasado en el presente nacional. Quizás la figura de Genoveva encarne lo dicho: su locura es el fracaso de ese ordenamiento social antimoderno.

La gran ausencia de esta labor reflexiva es la subjetividad indígena, que ocupa un afuera en la ciudad colonial. El narrador, no obstante su focalización cero (es decir, conoce todo), resulta imposibilitado de relatar al otro indígena, este es inaccesible e invisible. El único fragmento en donde aparecen personajes “indios” es en la representación de un simulacro que conmemoraba la victoria de pedro de Portocarrero en la sublevación de los indígenas de Sacatepéquez 1526. El narrador asume una perspectiva distanciada ante ese espectáculo “para entretenimiento de los nietos de los vencedores” (Cap. V). De tal manera, este silencio indica la colonialidad que prevalecía respecto del indígena, en lo colonial y lo nacional.

Leer la novela El Visitador de José Milla en el siglo XXI, especialmente en ambientes estudiantiles, implica contextualizar el tiempo que se evoca en la narración y la época en que escribió José Milla. A partir de allí, la novela ofrece una extraordinaria capacidad imaginativa, para “tejer y destejer los hilos de la trama y crear curiosidad, expectación en el lector” (Acevedo, 1982, p. 50). Pero también la lectura implica una mirada crítica en la historia guatemalteca y las luchas actuales para construir proyectos nacionales más inclusivos y menos desiguales.

Referencias bibliográficas

Acevedo, Ramón Luis. La novela centroamericana. Desde el Popol-Vuh hasta los umbrales de la novela actual. San Juan: Editorial Universitaria, 1982.Albizúrez Francisco. “Aproximación a El Visitador de José Milla”. El Visitador. Guatemala: Piedrasanta, 1987. I-XX.Bajtin, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Madrid: Alianza Universidad, 1995.Benedict, Barbara M. Curiosity: A Cultural History of Early Modern Inquiry. London/Chicago: The University of Chicago Press, 2002.Lutz, Christopher H. Historia sociodemográfica de Santiago de Guatemala 1541-1773. Guatemala: CIRMA, 1984.Komisaruk, Catherine. Labor and Love in Guatemala. The Eve of Independence. Standford: Standford University Press, 2013.Martínez Peláez, Severo. La patria del criollo: ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. San José: Editorial Universitaria Centroamericana, 1983.Menton, Seymour. Historia crítica de la novela guatemalteca. Guatemala: Editorial Universitaria.Milla, José. El Visitador. Guatemala: Piedrasanta, 1987.Skinner, Lee. “Colonial (Dis)order: Inheritance and Succession in Jose Milla´s Historical Novels”. Latin American Literary Review. Vol. 27. No. 54 (1999): 80-95.Sommer, Doris. Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.Capítulo I El hijo del pirata

En el año de 1587, gobernando el Reino de Guatemala el presidente García de Valverde, amenazó nuestras costas del sur un corsario inglés llamado Francisco Drake, atrevido aventurero que ha dejado un nombre célebre en los anales de la marina militar de su nación. Hijo de un pobre marinero del “Devonshire”, a quien la miseria había obligado a refugiarse a bordo de un buque mercante. Francisco nació y vivió en el mar, e hizo de las volubles olas el teatro de sus maravillosas hazañas. Dueño de un pequeño bajel, hacía el comercio con las posesiones españolas del Atlántico; y despojado, según parece, de su barco, que constituía su única fortuna, reclamó en vano su devolución a la corte de España. Drake juró vengarse de aquella injusticia, y ayudado de su audacia extraordinaria, pudo llevar a cabo sus propósitos. Medio corsario y medio pirata, hizo una guerra sin tregua al comercio español, y pronto se encontró más que suficientemente indemnizado de sus pérdidas. En1573, enriquecido con los despojos de los españoles, sus enemigos, volvió a Inglaterra; pero no para renunciar a la vida aventurera, sino para continuarla en mayor escala y en otra región. Las aguas del océano Pacífico iban a ser en adelante el teatro de sus aventuras. Con la protección de la reina Isabel y de varios personajes de su corte, armó cinco buques, y haciéndose a la vela en Plymouth, el 13 de diciembre de 1577, fue el primero que se lanzó en la ruta que había descubierto el genio osado de Magallanes. Drake saqueó las poblaciones de Chile y del Perú, situadas en todo el litoral, y llevó el pabellón británico hasta las costas de California.

Consta por un memorial que dirigió al rey el Cabildo de Guatemala, del cual ha publicado un extracto en sus Memorias el señor arzobispo García Peláez, que por el mes de abril de 1579 apareció Drake en las costas del sur, por lo que el presidente Valverde dispuso hacer armada contra él. Preparáronse tres navíos y una lancha, que se armaron con cinco piezas de artillería y doscientos soldados; y habiéndose enviado hasta México y otras partes, a traer pólvora, esmeriles y mosquetes, se hizo la expedición a la vela y caminó a lo largo de la costa en un espacio de más de trescientas leguas, sin encontrar a los corsarios. Drake estaba por entonces oculto en una ensenada de California, reparando las averías que habían sufrido sus buques en tan largas y temerarias excursiones.

“Cargado de riquezas —dice uno de sus biógrafos—, saciada su sed de venganza y, temiendo sucumbir ante fuerzas superiores, dio la vuelta al globo, atravesando el vasto mar del Sur, las islas de la Especería y el océano Índico, donde presintió los imperios que había de fundar Inglaterra. El 25 de septiembre de 1580 ancló en el puerto de Plymouth y, reveló a sus compatriotas el secreto de su futura grandeza”.

La reina Isabel acogió al corsario como a un hombre grande y lo armó caballero. En el año 1587, Drake, elevado al rango de contralmirante, mandaba veintiún buques de la marina real y vino a ser el terror del comercio y de las poblaciones en las costas del Atlántico. Tomó Santo Domingo y Cartagena y, con 500 hombres, puso sitio a La Habana, que se salvó de aquel peligro, merced al patriotismo de sus habitantes y a la bravura del gobernador español, don Gabriel de Luxán. En seguida volvió a fijar sus ávidas miradas en el mar Pacífico y, haciendo de nuevo rumbo hacia el estrecho, recorrió por segunda vez las costas de la América del Sur, hasta nuestro puerto de Acajutla.

El presidente y capitán general de Guatemala, García de Valverde, hizo en aquella ocasión esfuerzos no menos extraordinarios que los que hubo de emplear para la defensa del Reino en la anterior expedición de Drake. Seiscientos españoles y más de ochocientos entre indios y mulatos marcharon bajo las órdenes del capitán y maese de campo general de la ciudad de Guatemala y su distrito, don Francisco de Santiago, y fueron a situarse a Sonsonate, pues desde Acajutla se habían avistado varias veces las embarcaciones de los piratas. Como soldado de una compañía de mulatos de Guatemala, iba un joven de veintidós años, llamado Andrés Molinos, herrero de profesión, que casado recientemente, tuvo que dejar a su mujer, sin más recursos que los que su trabajo personal pudiese proporcionarle y contando con los auxilios que le facilitaría el convento de los padres de la Merced, en el que había entrado como lego un hermano del herrero, llamado Pablo. El tercer hermano, Basilio, había adoptado el oficio de barbero; pero apenas empezaba a acreditarse; y así, poco podía esperar de él su cuñada. Los tres hermanos contaban, es verdad, con un poderoso protector, el reverendísimo padre fray Bonifacio de los Ángeles, religioso de campanillas en el convento de la Merced; y aunque todavía joven, llamado, según decían sus amigos, a ocupar puestos muy elevados. Fray Bonifacio aprobó la santa y patriótica resolución del herrero de ir a pelear en defensa de Dios y del Rey contra los excomulgados que amenazaban por la banda del sur, y le dio su bendición, muchos escapularios, medallas y reliquias, y algunos buenos consejos, mitad en latín y mitad en castellano. Recomendole sobre todo no tomar jamás lo ajeno contra la voluntad de su dueño, advirtiéndole que aquella prohibición no se refería a los bienes de los herejes, que debían considerarse como res nullius. El herrero, que sentía en su interior esa cosquilla que se llama ambición y deseo de mejorar de fortuna, se propuso seguir las prevenciones del bueno del religioso, dando la mayor elasticidad posible a la excepción; a cuyo efecto se reservó el derecho de declarar herejes a todos aquellos a quienes le conviniera aplicar aquel dictado. Con tan caritativas disposiciones, hecho un hatillo de su chamarra y con el mosquete al hombro, el novel recluta partió alegre a la guerra, y al despedirse de su mujer, la consoló diciéndole que no llorara, pues le daba en el corazón que había de volver, no como salía, con solo el alma en el cuerpo.

La facción del rey, como se decía entonces, recorrió las costas en un largo espacio, y jamás llegó la ocasión de que ejercitase sus bríos, midiéndose con las fuerzas del contralmirante. Hablábase de pequeñas embarcaciones misteriosas que solían aparecer en ciertos puntos y de desembarcos furtivos de gentes sospechosas, que después de haber penetrado un poco en el interior, volvían a reembarcarse. Acudían partidas de tropas del gobierno, registraban las rancherías y las haciendas, y no encontraban a nadie que tuviera trazas de inglés ni de pirata. Se buscaba con especial empeño a cierta viuda española, propietaria de una hacienda situada a dos o tres leguas del mar y que, según el rumor público, recibía las visitas nocturnas del jefe de los enemigos. Hacia aquel punto se había visto dirigirse a los que desembarcaban en algunas noches oscuras y tempestuosas. Sabiendo la activa persecución de que era objeto, la viuda abandonó la hacienda y fue a ocultarse en los montes, temiendo caer en manos de las tropas del rey.

Un día el general tuvo denuncia de que la fugitiva estaba refugiada en una choza de pescadores y envió a un alférez con diez hombres para que la capturasen. El soldado Andrés Molinos acertó a ser uno de los de la partida. Salieron del real a la madrugada y anduvieron todo el día buscando la choza, sin dar con ella. Se había puesto el sol y el alférez, viendo la inutilidad de la pesquisa, dispuso regresar al campo. La noche estaba oscurísima, perdieron el camino y se extraviaron en una montaña. Rendidos de fatiga, determinaron aguardar a que amaneciese y colocando un centinela con orden de dar la voz de alarma al primer ruido que oyera, oficial y soldados se acostaron a dormir tranquilamente. Habría pasado una hora, cuando el vigilante creyó oír pasos de caballos que iban acercándose; dio el quién vive y, no habiéndosele contestado, disparó su mosquete hacia el punto donde se oía el rumor. Los de la partida despertaron sobresaltados, y oyendo al soldado que exclamaba: ¡el enemigo!, sin aguardar otra razón dieron a huir, como gente bisoña y asustadiza que era toda ella. Oficial y soldados se echaron por los montes, dejando aquel abandonado su caballo. Más previsor y algo menos cobarde que los otros, el herrero Molinos tuvo bastante sangre fría para apoderarse de la cabalgadura de su jefe y, montando con presteza, se internó en la montaña, sin dirección determinada, dejando a sus compañeros que fuesen por donde Dios les diese a entender. Caminó Andrés a la ventura por espacio de dos horas, sin encontrar amigo ni enemigo y, cansado de aquella caminata sin objeto, comenzaba a resolverse a no dar un paso más y aguardar a que amaneciese, cuando oyó a lo lejos el ladrido de un perro. Dedujo que había de encontrarse próximo a alguna ranchería y fue caminando poco a poco, guiándose por la voz del animal. Pronto divisó una débil luz, lo cual le confirmó en la idea de que había por ahí alguna casa, y siguiendo la dirección de la claridad y del ladrido, que se escuchaba ya mucho más distinto, se encontró al fin delante de una casucha que tenía el aspecto de una pobre choza de labradores. La puerta estaba abierta, entró, y ¡cuál sería su sorpresa al encontrarse, tendida en un tapexco, a una mujer todavía joven, que luchaba con las ansias de la muerte! Un hermoso niño como de diez años de edad, muy blanco y muy rubio, era el único ser humano que acompañaba a aquella desventurada en trance tan amargo. El pobre niño parecía profundamente afligido, comprendiendo que su madre iba a abandonarlo para siempre. Cuando entró Andrés Molinos, la moribunda abrió los ojos y, haciendo un esfuerzo extraordinario, con voz débil y balbuciente dijo estas palabras, dirigiéndose al que acababa de llegar:

—Por el amor de Dios, hermano, quienquiera que seáis, amparad a esa pobre criatura, a quien dejo sola y abandonada en este mundo… En un cofrecillo que encontraréis bajo el tapexco, queda lo suficiente para que ese niño reciba la crianza que corresponde a la calidad de sus padres y para recompensaros a vos el servicio que le prestaréis como cristiano… Favorecedlo y, ocultad siempre el secreto de su origen… De esto depende la conservación del tesoro que pongo en vuestras manos y, lo que es más, la vida misma de mi pobre hijo que…

La madre no pudo concluir. El esfuerzo que había hecho para pronunciar aquellas palabras agotó las últimas fuerzas que le quedaban. Hizo seña al niño para que se acercase y estrechándolo entre sus brazos, entró en agonía. Diez minutos después todo estaba concluido y Andrés Molinos se encontraba entre el cadáver de la madre y el niño que la Providencia confiaba a su cuidado. Reflexionó un momento, y ya sea que Dios hubiese tocado su alma e inspirándole un sentimiento de compasión hacia el huérfano, y a la esperanza de la recompensa que había indicado la madre, formó la resolución de amparar a aquel desgraciado.

—¿Cómo te llamas? —le preguntó el herrero.

—Francisco —respondió el huérfano.

—¿Cómo es que tu madre, que parecía persona de calidad, se encontraba sola y abandonada en este miserable rancho, perdido entre los montes?

—Hemos salido de la hacienda —contestó el niño—, por temor a las gentes del Rey que nos buscaban para matarnos. Después de haber andado por los montes varios días, con un esclavo y una esclava que nos acompañaban, mi madre, que estaba muy enferma, no pudo ya seguir huyendo y dispuso que nos quedáramos en este rancho, donde nos dieron posada, mientras el esclavo iba a la orilla del mar, a ver si podía avisar a las gentes de mi padre, para que viniesen a salvarnos. El negro no volvió, las gentes de la casa tuvieron miedo de que viniese el inglés y se huyeron ayer con la negra, dejándonos solos.

Asombrado quedó el herrero al oír lo que decía el niño. Una idea, que le sugerían los rumores de las relaciones del jefe de los piratas con una viuda española, brotó en su imaginación; y después de un momento de silencio, dijo:

—¿Cómo se llama tu padre?

El niño no respondió una sola palabra. Molinos repitió la pregunta en tono imperioso y el huérfano contestó:

—Mi madre me ha dicho muchas veces que no descubriera a nadie el nombre de mi padre, si quería conservar mi vida.

El herrero estuvo pensativo durante un breve rato. Calculó que era inútil interrogar en aquel momento al niño, y dejó para más tarde el averiguar el fundamento que pudiera tener la vehementísima sospecha que lo había asaltado. Levantó la colcha que caía sobre el tapexco en que yacía el cadáver, y vio el cofrecillo que contenía la riqueza de la pobre señora. Tiró con fuerza de una de las asas, y habiéndolo sacado, vio que la llave estaba en la cerradura. Tomó una astilla del ocote del fogón, y a favor de la luz que despedía, se puso a examinar el contenido del baúl. ¡Cuál no sería su admiración y júbilo al encontrarse con una gran cantidad de piedras preciosas y de monedas de oro! El miserable no había visto jamás tanta riqueza junta.

Era un espectáculo que tenía algo de horroroso y siniestro el de aquel soldado ávido y codicioso que revolvía los diamantes, las perlas y el oro, a la vista de aquel niño que contemplaba, sin derramar una lágrima, pero profundamente afligido, el cadáver de su madre.

—¡Oro!, ¡perlas!, ¡diamantes! —exclamaba el herrero enajenado—; ya soy rico; soy poderoso; mi mujer se vestirá como la más pintada; tendré coche, si quiero; y criados y lacayos con librea, y compraré casa; seré un señor como los nobles. ¿Qué dirá Basilio, él, que siempre me decía que no pasaría yo de pobre? ¡Ja, ja, ja! —y prorrumpió en una carcajada cínica, que hizo estremecer de horror al pobre niño.

—Francisco —dijo el herrero, dirigiéndose a este—, de hoy en adelante yo soy tu tata. Me propongo cumplir exactamente la recomendación de esa mujer (señaló al cadáver) pero bajo la condición de que has de obedecerme en todo y que continuarás observando fielmente la recomendación de no pronunciar jamás el nombre de ese que dices que es tu verdadero padre.

El niño no respondió una sola palabra. El herrero resolvió dejar para el día siguiente el dar sepultura al cuerpo inanimado de la desgraciada señora, siendo difícil hacerlo en aquel momento, pues la noche estaba sumamente oscura. Tomada esta determinación, abrió su mochila y tomó algún bastimento, que quiso partir con el niño; pero este rehusó probar un solo bocado. El herrero cerró el cofrecillo, se guardó la llave y habiéndose acomodado lo mejor que pudo en un haz de hojas de maíz, no tardó en dormirse, pudiendo más la fatiga física que la alegría, que en otra circunstancia no le habría permitido cerrar los ojos. Cuando despertó, la luz de la mañana, que penetraba a través de las cañas de que estaba formado el rancho, iluminaba con incierta y pálida claridad el triste grupo de la madre muerta y el hijo que velaba junto a ella. Se extinguía en aquel momento la última chispa del fogón, que Francisco había cuidado de alimentar con las astillas de ocote, pedazos de madera y hojas secas que pudo encontrar a la mano. El herrero se admiró al notar la perfecta regularidad de las facciones de la madre, que aún no había alterado la muerte; y la belleza del niño, cuya fisonomía revelaba más energía y resolución de las que debieran esperarse de su edad.

—¿No has dormido? —le preguntó el soldado.

—No, señor —contestó el niño—, no quería dejar sola a mi madre.

—Tampoco has comido nada —observó Molinos, advirtiendo que aún permanecían los restos de su cena en el mismo sitio en que él los había dejado.

—No he tenido hambre —dijo Francisco.

—Pues en un muchacho de tu edad, es raro —replicó Molinos—. Hijo mío, el que no come se muere, y yo no quiero que tú te mueras. Así, vamos cuanto antes a dar modo de enterrar a la difunta y luego comerás, pues como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Diciendo esto, el soldado comenzó a buscar por los rincones del rancho algún objeto con qué poder cavar la sepultura. No tardó en encontrar los instrumentos de labranza que los propietarios de la casa habían dejado abandonados y sirviéndose de ellos abrió, al pie de uno de los árboles gigantescos de la costa, la cavidad que iba a guardar los restos de la madre de aquel niño. Este ayudaba a la operación, sacando en el sombrero de su padre adoptivo la tierra que se extraía de la sepultura.

—Vamos a salir de esto —dijo el herrero luego que hubo concluido—, pues debemos marcharnos de aquí lo más pronto posible.

Ayudándolo Francisco, puso el cadáver en la cavidad y comenzó a cubrirlo con la tierra que había extraído. El huérfano se arrodilló y permaneció en aquella actitud, hasta que hubo quedado enteramente cubierta la sepultura.

—¡Por vida de mi padre! —exclamó el soldado— ¿Sabes que eres un muchacho muy guapo? Come alguna cosa y vámonos antes de que vengan los herejes y nos lleven el cofrecillo.

El huérfano comió unas tortillas frías y un pedazo de cecina, restos de la cena del soldado y, luego que hubo concluido, dijo:

—Estoy pronto a seguiros.

Molinos volvió a visitar su tesoro, pues por suyo lo consideraba ya, y removiendo el oro y la pedrería que encerraba el cofrecillo, advirtió que estaban allí unos papeles en los cuales no se había fijado la noche anterior. Había aprendido a leer en la celda de fray Bonifacio, y creyó que aquellos papeles le revelarían el secreto del nacimiento del niño; trató de leerlos; pero no pudo comprender una sola palabra, pues estaban escritos en un idioma enteramente desconocido. Lo único que entendió fue el nombre y apellido “Francis Drake”, repetido muchas veces en aquellos escritos.

“No hay duda —pensó el soldado al leer aquellas dos palabras—, mis sospechas son ciertas, y lo que se ha dicho respecto a las relaciones de la viuda española con los ingleses, es la purísima verdad. Este niño es hijo del pirata. ¡Qué pecado tan abominable el tener esa clase de trato con un hereje! Me alegro —agregaba para sí Molinos—, me alegro de poder poseer estos bienes sin escrúpulo, pues siendo de enemigos de Dios y del Rey, puedo, como me dijo el padre, hacer de caso que no son de nadie; y lo que se ha de comer el moro, que se lo coma el cristiano. Si los señores oficiales reales llegasen a saber a quién pertenecía este tesoro, es seguro que al instante lo reclamarían. Es necesario, pues, irse con tiento, no sea que nos vaya el gozo al pozo. ¡Prudencia, Andrés, prudencia!”.

Durante este monólogo mental, el herrero envolvía cuidadosamente el cofrecillo en su chamarra y lo ataba con un lazo que encontró en el rancho. Concluida la operación, dijo al niño:

—Ea, Francisco, vámonos; si la memoria no me engaña, debe haber por aquí cerca un pueblecillo. Tenemos un caballo, allí alquilaremos otro y una mula para la carga. Camina.

El niño dirigió la última mirada al sitio donde quedaban los restos de su pobre madre, y sin decir una sola palabra, echó a andar, siguiendo a su padre adoptivo, que había acomodado el cofrecillo en el caballo. Molinos no se había engañado. Después de haber caminado tres o cuatro leguas, dieron con una pequeña aldea, donde el herrero preguntó si no habían llegado algunos de los soldados. Nadie había aparecido. Los dispersos tomaron otras direcciones y hasta después de algunos días fueron reuniéndose en la capital. El herrero pudo hacerse de un caballo enjaezado y de una mula que compró a precio muy cómodo, diciendo que los ahorros de sus sueldos, que era lo único que poseía, no le permitían pagar más. Acopió el bastimento que calculó podía necesitar, y saliendo por la noche del pueblo, se dirigió a Guatemala por caminos excusados, evitando tocar en las poblaciones del tránsito. Al fin se encontró en su casa sano y salvo, volviendo rico y con un hijo adoptivo, el que había salido dejando a su mujer en la soledad y en la miseria. Pocos días después llegó el pequeño ejército expedicionario sin haber encontrado a los piratas.

Andrés Molinos compuso una historia más o menos verosímil respecto a la procedencia de aquel niño blanco y rubio. Los vecinos charlaron durante algunos días y al fin se acostumbraron a ver a Francisco, como si realmente fuese hijo del herrero. La fortuna de este comenzó a crecer de una manera extraordinaria, lo cual ocupaba más al vecindario que la aparición del niño. Cada cual buscó alguna explicación a aquel fenómeno, y durante algún tiempo corrieron por la ciudad los cuentos más extravagantes respecto a las riquezas del maestro Andrés. Los menos maliciosos decían que se había encontrado muchas botijas de dinero enterradas; pero la generalidad atribuyó el bienestar de aquella familia de artesanos a la protección de cierta casa poderosa con quien la ligaban relaciones que explicaremos más adelante. El verdadero origen de aquella riqueza era un misterio para todos en la época en que pasaron los acontecimientos que vamos refiriendo.

Dedicado al oficio de herrero, el huérfano adoptado por el maestro Andrés, fue primero un hábil y laborioso aprendiz y llegó al fin a ser un buen cerrajero. Sea por amor a su arte, sea porque no le convenía abandonar el oficio, Molinos continuó con la herrería, aunque ya poco o nada trabajaba personalmente, estando la fragua a cargo de Francisco, que era el verdadero maestro. El hijo de la viuda fue desarrollando con el tiempo las cualidades de que daba indicios desde niño. A una energía de voluntad incontrastable, a una fuerza física verdaderamente extraordinaria, unía una delicadeza de sentimientos de que no le creían capaz los que le juzgaban únicamente por su exterior, un poco áspero y frío. Acostumbrado desde la edad de diez años a ver al herrero y a su mujer como sus verdaderos padres, había llegado a amarlos, venciendo el afecto cierta repugnancia instintiva que a una persona de la condición de Francisco debían inspirar la vulgaridad y el egoísmo del herrero. Siendo muy joven el hijo adoptivo del maestro Andrés, se dijo que la esposa de este se hallaba encinta y a los pocos meses pareció haber dado a luz una hermosa niña, que recibió el nombre de Genoveva. Francisco amó a aquella criatura con el afecto tierno y delicado de un hermano, y aquel cariño fue creciendo con el tiempo. En la época en que principia esta narración, Francisco tenía ya cuarenta y tres años, y hacía lo menos cinco o seis que sus padres adoptivos y su hermana habían advertido que su carácter se hacía cada vez más retraído y sombrío. El herrero no encontraba a qué atribuir el abatimiento del huérfano. Creía que Francisco había olvidado completamente a su madre y que no conservaba la menor idea de la muerte de esta y las circunstancias que la acompañaron, pues jamás volvió a pronunciar una sola palabra sobre el particular. Andrés estaba completamente tranquilo respecto a aquel punto y cuidaba siempre de evitar todo lo que pudiese traer a la memoria de Francisco la historia de su adopción y el recuerdo del cofrecillo que contenía la riqueza de su madre.

Solo Genoveva, con ese instinto delicado que tienen las mujeres para sondear las más ocultas heridas de los corazones de las personas a quienes aman, había llegado a descubrir el doloroso secreto de su hermano. Francisco amaba, y amaba con toda la vehemencia de que era capaz su naturaleza vigorosa y apasionada. No debemos anticipar la narración de los acontecimientos, por lo que reservamos para más adelante el dar a conocer la persona que había inspirado al hijo del pirata Drake aquel amor, tanto más profundo, cuanto más reservado. Nos ha sido necesario entrar en estos pormenores, a fin de que el lector esté convenientemente preparado para la narración de los sucesos que hemos de referir.

Capítulo II Donde el lector conocerá a fray Pablo y a fray Bonifacio, y verá que el uno era sonámbulo y el otro dormía con un ojo abierto

El día 7 de diciembre del año 1621, como a las seis de la tarde, llegaba a la portería del Convento de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Guatemala, un viajero montado en una mula que parecía en extremo fatigada. Apeose muy despacio y echando descuidadamente la brida sobre la silla, dejó en plena libertad a la cabalgadura, como quien sabía que la pobre bestia no había de moverse de aquel sitio, tal iba de cansada. No debía de estarlo menos el jinete, pues luego que entró a la portería, se sentó, o por mejor decir, se dejó caer en el poyo, sofá nada mullido de los pordioseros, que iban casi todos los días a recibir las sobras del refectorio de la comunidad. Acababa de sentarse el viajero, cuando se entreabrió la ventanilla del portón que daba entrada al claustro procesional, y asomó la cabeza tonsurada y redonda del lego que desempeñaba el importante cargo de portero, que dirigió a nuestro hombre una mirada asaz curiosa y escudriñadora. El resultado del examen fue sin duda la idea de que el recién llegado era un mendigo; aunque a decir verdad, su aspecto y traje estaban muy distantes de autorizar aquella suposición. Era de una estatura un poco más que mediana; delgado y lento en sus movimientos; su fisonomía revelaba un hábito profundo de reflexión y de cálculo, aplicado a las acciones más insignificantes, como a las más trascendentales de la vida. Pálido, enjuto, de ojos negros y con una mirada que tenía algo de soñolienta. La frente espaciosa, la nariz perfectamente delineada y la boca en la cual era fácil advertir cierta expresión un tanto desdeñosa, estaba sombreada por un bigote bien poblado, en el que apuntaba ya una que otra cana. Las manos eran finas y denotaban no haberse empleado jamás en oficios viles. Vestía calzón, jubón y capa corta, de perpetuán negro, y estaba cubierto de polvo, consecuencia del largo camino que parecía acabar de hacer aquel individuo, cuyo porte y traje eran los de una persona que bien pudiera no ser un caballero, pero que de seguro no pertenecía tampoco a la clase ínfima de la sociedad.

—Perdone por el amor de Dios, hermano —dijo el lego, con ese tono bondadoso que dulcifica la negativa de la limosna; y después de aquella fórmula cambiando de estilo, añadió en tono regañón—: ¿Por qué vienen tan tarde? ¿No saben las horas del convento? Andan todo el día azotando calles y quieren hallar el bocado listo a la hora que les da su regalada gana. ¡Vayan enhoramala!

Luego que hubo echado aquella andanada, se disponía a cerrar la ventanilla; pero el viajero, que había escuchado el regaño con la mayor impasibilidad, dijo sin moverse de su asiento:

—¿Está en casa el provincial?

Como suele la nubecilla que aparece en el horizonte cambiarse repentinamente en un espeso y negro nubarrón que despide el rayo, así el mal humor del bueno del portero subió de punto instantáneamente e hizo explosión, al escuchar la pregunta de aquel a quien consideraba, cuando menos, un mendigo vergonzante.

—Hablara yo con más respeto —dijo, y quitando precipitadamente la llave, abrió el portón y se plantó en el umbral, con el aire altivo de un castellano que defendiese la entrada de un torreón en los tiempos del feudalismo.

—¿Quién es él —añadió con desdén—, para hablar así de nuestro reverendísimo padre fray Bonifacio de los Ángeles, doctor en Sagrada Teología y maestro en Artes por el colegio de Santo Domingo, lector jubilado y provincial de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos, en la provincia de la Presentación de Guatemala?

El recién llegado pudo entonces examinar a su irritable interlocutor. Era un hombrecillo como de cincuenta años, de cinco pies de alto, un poco jorobado, ojos pardos y vivos y, cuya fisonomía toda revelaba esa energía de carácter que degenera en terquedad cuando no la acompaña una inteligencia clara y cultivada. Abrir y cerrar la puerta y defender como un energúmeno los fueros y preeminencias de su Orden, era toda la ciencia del fray Pablo, a quien, como acabamos de verlo, había sacado de su juicio la idea de que un cualquiera hablase con poco respeto del padre provincial, que, después del romano Pontífice, era para él lo más grande y digno de veneración sobre la tierra.

El desconocido caminante, que a la cuenta tendría sus razones para contemporizar por el momento con el portero, dominó un impulso de impaciencia que como un relámpago en la noche oscura se reflejó en sus ojos negros, que sombreaban largas pestañas.

—No ha sido mi intención, hermano —dijo en tono comedido y levantándose muy despacio— faltar al respeto al reverendísimo padre fray Bonifacio de los Ángeles. Pídoos mil perdones y os suplico me indiquéis la celda de Su Paternidad, pues tengo que entregarle en mano propia y cuanto antes sea posible, una carta del padre comendador de México.

Dicho esto, sacó muy despacio del bolsillo del jubón una cartera grande de cordobán, adornada con sobrepuestos de plata y un escudo de armas grabado en una planchuela del mismo metal. La abrió y tomó una carta sellada que mostró al portero. Fray Pablo inclinó la cabeza apenas divisó en el sello las aspas de la cruz y las barras perpendiculares del escudo de la Orden de la Merced, y comenzó a formar mejor concepto del sujeto que era portador de aquel pliego.

—Esa ya es otra cosa —dijo el portero— veréis a nuestro Padre; pero no tan luego como quisiereis, porque actualmente está con una visita… que… no sé si os lo diga… pero… creo que aun cuando fuera presentarle una carta del Rey, no lo interrumpiría yo.

El tono misterioso y las reticencias del lego picaron sin duda la curiosidad del viajero, pues dirigiendo a fray Pablo una mirada profundamente investigadora, dijo:

—Muy alta y muy importante debe ser en tal caso la persona con quien está el padre provincial.

—Ya lo creo, replicó el lego, con énfasis: como que es nada menos que el señor conde.

—¿Quién es el señor conde? —preguntó el desconocido con indiferencia, y sin dar importancia alguna al título.

—¿Quién es el señor conde, decís? ¿No lo sabéis? Pues atrasado estáis de noticias. Ya se ve, según voy viendo, acabáis de llegar de México y acaso no habéis estado antes de ahora en estas provincias. El señor don Antonio Peraza, Castilla, Ayala y Rojas, conde de La Gomera, presidente de esta Real Audiencia y capitán general del Reino, es el caballero con quien está encerrado hace lo menos hora y media el padre provincial.

—¡Ah! El presidente —dijo el desconocido, con una ligera sonrisa—; pues, en efecto, no sería prudente que yo me presentase ahora; pero no corre tanta prisa, y así podré aguardar a que Su Paternidad concluya con el señor conde.

—Poco puede tardar —replicó fray Pablo—, pues la conferencia ha sido larga, como que no ha dado lugar a que nuestro padre presida los maitines de la Purísima, que han comenzado ya.

Era así efectivamente. Desde la portería se oían los cantos de los religiosos, que al compás de los graves acentos del órgano, entonaban los himnos sagrados de los maitines de la Concepción Inmaculada. El locuaz portero se disponía a continuar sus comentarios sobre la visita del presidente al provincial, lo que parecía oír el desconocido con el más vivo interés; pero tuvo que suspender la conversación, habiendo escuchado los pasos bien conocidos de fray Bonifacio, que se acercaba a la portería.

—El señor presidente se retira —dijo fray Pablo—, y nuestro padre viene a despedirlo.

Abrió el portón de par en par, calose la capilla, cruzó los brazos delante del pecho, sepultando las manos en las anchas mangas del hábito, y en aquella actitud humilde y respetuosa, aguardó a que llegasen los dos grandes personajes. El desconocido, luego que oyó que se acercaba el presidente, se embozó en su capa, bajó el ala de su sombrero sobre los ojos y se colocó en un rincón de la portería, desde donde podía ver y no ser visto.

El conde de La Gomera era un caballero de sesenta años; pero que representaba ocho o diez más, pues las graves perturbaciones que traían revuelto el Reino desde 1614, le habían causado serias desazones que alteraron su salud. Su frente noble y espaciosa, surcada por hondas arrugas, dejaba adivinar al menos perspicaz, la agitación del alma; y su paso lento y vacilante mostraba ese cansancio y desaliento que suelen ser el resultado inmediato de los sufrimientos morales. El aire sombrío del conde contrastaba con la animación y apariencia de bienestar del provincial de la Merced, que contando ya más de sesenta años, apenas parecía tener cincuenta; tan diferente cosa es estar al frente de una pequeña comunidad pacífica y sumisa, de gobernar un Reino revuelto por aspirantes y ambiciosos.

Fray Bonifacio salió hasta la puerta que daba a la calle, acompañando al presidente. Harto ocupados, sin duda, en los graves asuntos que habían servido de tema a su larga conferencia, no advirtieron la presencia del desconocido. El conde de La Gomera dijo al provincial, como quien toma repentinamente una resolución desesperada:

—Suceda lo que quiera, padre, estoy resuelto a hacer respetar mi autoridad.

—Tenéis razón, señor —contestó fray Bonifacio con estilo sentencioso—, la autoridad debe ser acatada, porque viene de lo alto. Non est potestas nisi a Deo, dice san Pablo. Pero dejadlo en manos de Dios. No se mueve la hoja del árbol sin su voluntad, y en vano os afanaréis por las cosas del gobierno, si no seguís fielmente las inspiraciones del cielo. Nisi Dominus custodierit civitatem…

—Lo sé, padre —interrumpió el presidente—, y por eso he venido a oír los consejos de vuestra sabiduría y experiencia. Buenas noches.

—Buenas noches, señor conde —contestó el provincial; y luego que el presidente hubo subido al coche, que lo aguardaba junto al atrio, el prelado se dirigió a la puerta, donde permanecía fray Pablo como una estatua. Fray Bonifacio volvía a su celda paso a paso y profundamente pensativo. Escapábansele algunas frases sueltas que escuchaba con la mayor atención el desconocido, que, acompañado del lego, seguía a una respetuosa distancia al superior.

—Tiene razón —decía—, mucha razón; todo lo han trastornado… Esos oidores… esos oidores… ¡Si yo pudiera componer las cosas!… ¡Qué gloria para la Orden! Y luego el Rey lo sabría, y… ¡Ah!

Al hacer aquella exclamación, fray Bonifacio exhaló un hondo suspiro y pasó la mano derecha por su frente de abajo arriba, levantando su fino y tonsurado cabello, movimiento que ejecutaba maquinalmente en las circunstancias graves. El desconocido, a quien no se escapó una sola palabra del monólogo del provincial, y que vio además perfectamente el movimiento de la mano, se sonrió de una manera casi imperceptible. Fray Bonifacio entró en su celda y tras él el portero, haciendo seña al desconocido para que aguardase. El superior de los mercedarios se dejó caer en una ancha y cómoda butaca forrada de baqueta negra, que estaba junto a una mesa baja de nogal cubierta de infolios en latín y griego. Haciendo descansar los codos en los brazos de la silla, el grave religioso apoyó la cabeza sobre sus dos manos, absorto en sus meditaciones.

—Reverendísimo padre —dijo en tono humilde y respetuoso el lego— un hombre desea hablar a Vuesa Paternidad.

Fray Bonifacio no dio muestra de haber escuchado aquellas palabras. Repitiolas el portero en voz algo más alta, y entonces el provincial, levantando la cabeza, dijo:

—¿Qué me quieres, Pablo?

—Un desconocido insta por tener el honor de ver a Vuesa Paternidad.

—No es ocasión —contestó fray Bonifacio—, estoy lleno de ocupaciones, Pablo, y… majora premunt.

No entendió el lego las dos palabras latinas, y por lo mismo supuso que debían ser la prueba más concluyente de la imposibilidad en que se veía de recibir por el momento. Hizo, pues, una profunda reverencia, e iba a retirarse, diciendo como para sí:

—Bien dicho, su Paternidad tiene razón; otro día verá ese despacho del comendador de México; a bien que no ha de ser cosa urgente.

—¿Cómo? —dijo fray Bonifacio medio levantándose de la butaca—. ¿Qué dices del despacho de México?

Detúvose el portero y contestó:

—Reverendísimo padre, el sujeto que está allí trae una carta, sellada con el escudo de la Orden, que sacó de una cartera de cordobán con sobrepuestos de plata y…

—Pero, ¿de quién es la carta, Pablo? ¡voto a sanes! —interrumpió el providencial—, stulta loqueris.

—Del padre comendador de México —contestó el lego—, y parece que es importante, porque…

—Haz entrar a ese hombre, —dijo fray Bonifacio, y despabiló dos velas de sebo colocadas en calderos de plata, que habían salido a lucir con motivo de la visita del presidente.

El desconocido se detuvo en el umbral de la puerta de la celda y dijo en voz grave:

—Pax huic domu.

—Et omnibus habitantibus in ea. Adelante; —contestó el provincial, y colocó su mano izquierda sobre los ojos, como para hacer sombra y examinar al que entraba.

—¿Es al muy reverendo padre fray Bonifacio de los Ángeles, doctor en Sagrada Teología, maestro en Artes, lector jubilado y provincial de la Real y Militar Orden de la Merced a quien tengo el honor de hablar? —dijo el viajero.

—El mismo, para servir a Dios y a Vuesa Merced, —contestó con cortesía fray Bonifacio, a quien había halagado la idea de que un desconocido, que acababa de llegar a la ciudad, supiese todos sus títulos y grados. Conservando, sin embargo, la distancia que debía haber entre un provincial y un particular, que no tenía trazas de ser gran cosa, no se movió de su butaca, ni ofreció asiento al desconocido, que permanecía en pie delante del religioso.

—El reverendísimo padre comendador de México —dijo aquel—, me ha encargado ponga esta carta en manos de Vuesa Paternidad —y avanzando dos pasos, pues fray Bonifacio continuaba en su asiento, presentó la carta al religioso.

Tomó este sus anteojos y se puso a limpiarlos muy despacio.

—¿Cuándo salió de México? —preguntó al viajero con indiferencia.

—Hace treinta y seis días.

—Pues ha andado bien.

Abierto el pliego, el provincial comenzó a leerlo muy despacio, colocando el papel a media vara de distancia de los ojos, porque el estudio le había disminuido la vista. La carta no era larga, pues apenas ocupaba lo escrito la primera cara del pliego. Luego que fray Bonifacio hubo leído las primeras cuatro líneas, la admiración se pintó en su semblante; continúo la lectura y parecía más y más asombrado y corrido. Una sonrisa casi imperceptible y desdeñosa levantaba el negro y lustroso mostacho del desconocido. El provincial echó rápidamente una ojeada a la firma de aquella carta, que tan profunda impresión le había causado, y levantándose de su butaca con toda la ligereza compatible con su obesidad, inclinó la cabeza y dijo con el tono más respetuoso y melifluo:

—Señor, parce precor, ¿por qué no me habéis dicho desde luego a quién tenía yo el honor de hablar? Mi humilde persona, mi pobre celda, el convento, todo están a la disposición de Vuestra Se…

El desconocido puso el dedo índice de su mano izquierda sobre sus labios con ademán imperioso, e interrumpiendo a fray Bonifacio, dijo:

—Silencio, padre; no olvidéis la recomendación de la carta. Este secreto debe quedar entre vos y yo, hasta el momento en que al servicio del Rey convenga abandonar todo misterio. Entre tanto, para vos, como para todos, yo no soy aquí más que don Juan, y mi permanencia en el convento no tiene otro objeto que hacerme conocer y ameritarme para tomar el hábito de la Orden. ¿Lo entendéis? Cuidado; pues la menor indiscreción puede seros funesta. Haced, os lo suplico, —añadió don Juan dulcificando el tono de la voz y la terrible expresión de su semblante—, haced que me preparen una celda pequeña y retirada, pero que tenga fácil comunicación con la calle, sin necesidad de pasar por la portería.

El provincial reflexionó un momento, y dijo:

—Tengo precisamente lo que deseáis. Hace ocho días murió un religioso, que había perdido el juicio y para quien fue preciso construir una habitación apartada de las de los demás padres. Consta de tres piececitas y un jardín pequeño que comunica con la huerta, adonde se llevaba a pasear al loco. La huerta tiene puerta que da a la calle, excusada y solitaria, de Santa Teresa. Os daré la llave y podréis entrar y salir cuando gustéis, cuidando de hacerlo con precaución, no se crea que es alguno de los religiosos el que entra o sale.

—Perfectamente —contestó don Juan—. Tened la bondad de ver si han llegado a la portería mis criados con el equipaje, y que lo coloquen todo en la habitación que me destináis.

Cuando el viajero pronunció aquellas palabras, se oyó un ruido muy ligero en la puerta de la celda, que fray Pablo había dejado entreabierta. No hizo alto el provincial en aquel incidente; pero no se escapó a la perspicacia de don Juan, que dirigiendo hacia la puerta una mirada investigadora, vio dibujarse en el rayo de luz que salía de la celda la cabeza del portero.

El provincial salió al claustro, pasándose la mano por la frente y levantándose el cabello, y don Juan se puso a examinar cuidadosamente la habitación del religioso. Además de la mesa de nogal cargada de libros y de la butaca forrada de baqueta, de que ya hemos hablado, había una biblioteca, que constaría como de tres o cuatrocientos volúmenes, casi todos en latín y griego, y la mayor parte de ellos, tratados teológicos, o de filosofía aristotélica. Una silla algo más pequeña que la butaca estaba junto a la mesa y servía para que se sentaran las personas a quienes se dignaba recibir el provincial, cuando eran prelados de otras comunidades, canónigos o seglares de categoría; pues si eran religiosos de la Orden, permanecían en pie, por respeto al superior. Cuando el que visitaba era, como acababa de suceder, el presidente y capitán general del reino, el provincial le cedía su asiento y ocupaba la otra silla. La cama y los demás muebles correspondían por su modestia y sencillez al estado del dueño, pues debemos decir, en honor de la verdad, que era observante rígido de las reglas de la vida monástica. Fray Bonifacio amaba su Orden con un entusiasmo que rayaba en fanatismo, y aun se le acusaba de abrigar cierta ojeriza secreta contra los otros institutos religiosos. Los malévolos y envidiosos decían que había, sin embargo, un cuerpo que el provincial respetaba más que a la Orden de la Merced, y era la Cámara que consultaba al Rey para la provisión de los obispados de América. Fuera de aquel punto, la malignidad no había encontrado ningún lado flaco donde hincar el diente al religioso, cuya virtud y ciencia eran proverbiales en todo el Reino.

Volvió a entrar en la celda, después de haber dado sus órdenes para que colocasen el equipaje en la habitación que iba a ocupar el huésped, a quien indicó fray Bonifacio a algunos de los padres graves con quienes habló, como un sujeto de categoría que venía de México, y desengañado del mundo, aspiraba a abrazar la vida religiosa. Tan natural pareció el hecho, que nadie lo puso en duda en el convento, si se exceptúa al lego portero, que movió la cabeza con cierto misterio cuando oyó contar la historia del recién llegado. Es el caso que fray Pablo, en medio de ser lo que se llama un bendito, era además un grandísimo curioso, defecto que ya le había notado el provincial y reprendídoselo, aunque sin fruto. Cuando vio que el sujeto a quien tomara al principio por un pordiosero, era portador de un pliego cerrado de México, y cuando oyó que saludaba en latín, se apoderó de él tal deseo de saber lo que decía aquella carta y de averiguar quién era el que la llevaba, que por satisfacer la curiosidad, habría subido a la punta del volcán de Agua, empresa que en aquella época se consideraba poco menos que impracticable. Como un general que dispone una batalla, trazó su plan fray Pablo, desde el momento en que introdujo al desconocido en la celda del provincial. Dejó entreabierta la puerta y permaneció tan cerca como le fue posible para escuchar la conversación. Pero esto no fue suficiente a satisfacer la curiosidad del lego; pues lo único que sacó en limpio fue que el desconocido quería llamarse don Juan y que era un sujeto de grande importancia. Lo esencial era, pues, ver la carta, y al efecto hubo de tomar fray Pablo sus medidas.

Había una circunstancia que facilitaba la ejecución de aquel deseo, y era que el lego dormía en una celda comunicada por un corredorcito con la del provincial. Fray Pablo, huérfano desde muy niño, estaba en el convento hacía muchos años. Fray Bonifacio lo tomó bajo su protección, lo mismo que a sus dos hermanos, el barbero y el cerrajero, y si bien no logró hacer de él un sabio, para lo cual no había tela, acertó a formar un buen lego, sumiso, observante de la regla y tan entusiasta por su Orden, como su maestro, o algo más. Estas prendas hacían que el prelado conservase afecto a fray Pablo, quien, además de su oficio en la portería, servía a la mano al provincial en cuanto necesitaba, supliendo el celo lo que le faltaba a la inteligencia.

Apenas hubo salido fray Bonifacio a ver que colocasen el equipaje del huésped en la habitación que le estaba destinada, fray Pablo, que se había alejado un poco, volvió a su puesto y advirtió que la carta permanecía sobre la mesa pequeña que estaba junto a la butaca. Volvió a retirarse, a fin de no ser sorprendido por el superior, que necesariamente regresaría pronto.

El provincial, luego que hubo dado sus disposiciones para que aderezasen la vivienda que iba a ocupar el misterioso don Juan, volvió a la celda, para conducirlo a su habitación. Antes de salir, abrió una alacena donde guardaba los papeles interesantes y puso allí la carta, objeto de la ávida curiosidad del lego. Observó este la operación por la puerta entreabierta desde donde continuaba espiando los movimientos de fray Bonifacio y vio que el padre se guardó la llave en el bolsillo del hábito.

El recién venido necesitaba algún descanso, después de su larga y penosa caminata, por lo que el provincial, luego que lo instaló en la celda que había ocupado el loco, se despidió y le dejó solo.