Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

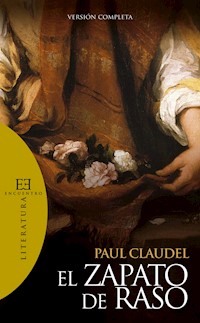

- Herausgeber: Ediciones Encuentro

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Literatura

- Sprache: Spanisch

"La más poderosa teatralización de lo espiritual que conoce el teatro contemporáneo" (Siegfried Melchinger).Por primera vez se publica en castellano la versión íntegra de la monumental obra de Paul Claudel, El zapato de raso, que significó el culmen de la creación poética y dramática de su autor, y ha llegado a ocupar un lugar propio en la historia del teatro del siglo XX. En ella están presentes desde lo burlesco hasta lo místico, desde lo trágico hasta lo poético, con influencias del teatro medieval y barroco, pero también de la tragedia clásica y el teatro japonés. Situada en el Siglo de Oro español, a través de grandes adversidades, cambios de fortuna, acontecimientos increíbles, luchas de poder, viajes por los océanos y mil peripecias más, Claudel muestra el hilo sutil que concede unidad a una historia llena de aventuras: la adhesión de los personajes a un destino amoroso al que se ofrecen libremente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Literatura

Obra publicada con la ayuda del Centro Nacional del Libro -Ministerio francés de Cultura [Oeuvre publié avec le soutien du Centre National du Livre - Ministère Français de la Culture].

Esta obra se ha beneficiado del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación de Culturesfrance/Ministerio francés de Asuntos exteriores y europeos (P.A.P. García Lorca).

Paul Claudel

El zapato de rasoVersión completa

Traducción de Francisco Javier Calzada

ISBN DIGITAL: 978-84-9920-595-3

Título originalLe soulier de satin

© Éditions Gallimard © 2009 Ediciones Encuentro, Madrid

Diseño de la cubierta: o3, s.l. -www.o3com.com

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es

Deus escreve direito per linhas tortas. Proverbio portugués

Etiam peccata.

POST SCRIPTUM DEL TRADUCTOR

Y llegado al final de su tarea el traductor se siente en paz: en paz con Paul Claudel, en paz consigo mismo. Tenía con el autor una deuda muy antigua desde que, en otro tiempo, las palabras y los personajes de aquél le ayudaron a expresar por primera vez algunos de sus propios sentimientos. Hoy la ha pagado en pequeñísima medida poniendo al servicio del autor lo mejor de su esfuerzo. Si no ha llegado a más es, simplemente, porque más no supo. Él será el primero en suscribir la observación justísima de que Claudel se merecía otro traductor. Pero añadirá que lo que ciertamente no mereció jamás el gran poeta y dramaturgo es que aún no exista una versión completa de su obra en lengua castellana. Buenos serán los defectos y las limitaciones de ésta si conducen a que alguien se sienta impulsado a subsanarlos en otra mejor.

Con todo, el traductor no oculta que jamás se hubiera atrevido a lo que ha hecho por gratitud ni por amor al arte, y que buscó por este medio satisfacer una exigencia propia: la de expresar, aunque fuera con palabras prestadas, algo que necesitaba imperiosamente decir. No ha tenido reparo en servirse de nuevo para ello de los personajes de Claudel, porque está firmemente convencido de que, al menos en este punto, es fiel intérprete del sentido profundo de su obra, que no es, en contra de como algunos se han empeñado en presentarla, abstrusa metafísica ni teológica disquisición, sino algo muchísimo más simple: el testimonio de que Proeza existe. Para proclamarlo a los cuatro vientos y dejar imperecedera constancia escribió Paul Claudel El zapato de raso. Para gritar lo mismo, una vez siquiera, he querido traducirlo a mi lengua.

Ahora ya sí. Ya queda dicho todo. Ahora puede venir el Silencio. Ahora, si así ha de ser, ¡que Mogador salte por los aires!

Francisco-Javier Calzada

Montserrat, abril de 1985, en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora

EL ZAPATO DE RASOVersión completa

Al pintor José María Sert El autor

A Proeza

Como, en resumidas cuentas, no es absolutamente imposible que esta obra llegue a representarse algún día, de aquí a diez o veinte años, en todo o en parte, ¿por qué no comenzar con las usuales indicaciones escénicas? Es esencial que los cuadros se sucedan sin la menor interrupción. Como telón de fondo bastará una tela pintada al buen tuntún, o nada incluso. Los tramoyistas efectuarán cuantos arreglos sean menester a la vista del público y mientras la acción sigue su curso. Si hace falta, no habrá inconveniente ninguno en que los actores les echen una mano. Los de cada escena entrarán antes de que hayan acabado de hablar los de la escena anterior, y al punto se pondrán a ultimar los pequeños detalles. Las indicaciones escénicas —cuando parezca oportuno darlas, y siempre que el hacerlo no entorpezca la continuidad— se fijarán en un tablón o serán leídas por el regidor o los propios actores, que se sacarán del bolsillo o se pasarán unos a otros los papeles precisos. No importará si se equivocan. Un trozo de cuerda colgando, un telón de fondo mal tendido y que deje ver la pared blanca por donde pasa una y otra vez el personal, vendrán al pelo. Todo debe tener un aire provisional, sobre la marcha, hilvanado, incoherente, entusiásticamente improvisado. Con aciertos de cuando en cuando, si es posible, porque aun en el desorden hay que evitar la monotonía. El orden es el placer de la razón; pero la imaginación se deleita con el desorden.

Imagino que mi obra se representa, por ejemplo, un martes de carnaval, a eso de las cuatro de la tarde. Desearía para ella una gran sala caldeada por otro espectáculo anterior, repleta de público y de conversaciones. A través de las puertas batientes de la entrada llega el rumor sordo de una nutrida orquesta que está tocando en el salón de descanso. Dentro de la sala otra orquesta, pequeña, gangosa, se divierte imitando los ruidos del respetable, dirigiéndolos y dándoles poco a poco ciertos visos de ritmo y melodía.

En el proscenio, ante el telón bajado, aparece EL ANUNCIADOR. Es éste un hombretón barbudo que parece salido de un cuadro de Velázquez y que ha tomado en préstamo de alguno de los lienzos más conocidos el sombrero con plumas, la vara que lleva bajo el brazo y ese cinto que se le ha quedado pequeño y que apenas puede abrocharse. Trata de hablar, pero cada vez que abre la boca, y en tanto que el público está en pleno tumulto preparatorio, lo interrumpe un golpe de platillos, una campanilla despistada, un trino estridente del pífano, una reflexión socarrona del contrabajo, una diablura de la ocarina, un eructo del saxo... Poco a poco todo se sosiega y se hace el silencio. Ya sólo se escucha el rítmico golpeteo del gran bombo que repite pacientemente pum pum pum, cual dedo resignado de Madame Bartet tamborileando cadenciosamente en la mesa mientras aguanta los reproches del señor conde. Como fondo un redoble pianissimo de tambor, con algún forte de cuando en cuando, hasta que el respetable guarde relativo silencio.

EL ANUNCIADOR, que lleva un papel en la mano, golpea fuertemente el suelo con su vara y anuncia:

EL ZAPATO DE RASO

o

NO SIEMPRE HAY QUE ESPERAR LO PEOR

Acción española en cuatro Jornadas

PRIMERA JORNADA

PERSONAJES DE LA PRIMERA JORNADA

EL ANUNCIADOR EL PADRE JESUÍTA DON PELAYO DON BALTASAR DOÑA PROEZA (Doña Maravilla) DON CAMILO DOÑA ISABEL DON LUIS EL REY DE ESPAÑA EL CANCILLER DON RODRIGO EL CHINO LA NEGRA JOBÁRBARA EL SARGENTO NAPOLITANO DON FERNANDO

La escena de este drama es el mundo; más concretamente, la España de finales del siglo XVI (o de comienzos del siglo XVII, tal vez). El autor se ha tomado la libertad de comprimir países y épocas, como quien se distancia a voluntad de un paisaje para ver confundidos en un solo horizonte los diversos perfiles de montañas lejanas.

De nuevo, las notas breves de un clarín. Luego un pitido largo, como el que anuncia la maniobra de un buque.

Se alza el telón.

ESCENA I

EL ANUNCIADOR, EL PADRE JESUÍTA

EL ANUNCIADOR. Y ahora, amigos, hacedme el favor de fijar la vista en este punto del océano Atlántico que se encuentra unos cuantos grados por debajo de la línea ecuatorial, equidistante del Antiguo y del Nuevo Continentes. Hemos representado aquí con toda propiedad el cascarón de un navío desmantelado que flota a la deriva. En lo alto, como enormes girándolas o como gigantescas panoplias alrededor del cielo, se han colgado ordenadamente las grandes constelaciones de uno y otro hemisferios: la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea, Orión, la Cruz del Sur... Podría tocarlas con mi bastón... Alrededor del cielo. Y aquí abajo, si un pintor hubiera querido representar el abordaje de los piratas —ingleses, probablemente— a esta pobre nave española, seguro que habría imaginado ese mástil caído y atravesado sobre el puente con todas sus vergas y aparejos, esos cañones volteados, las escotillas abiertas, grandes cuajarones de sangre y cadáveres por todas partes, en particular los de ese grupo de monjas desplomadas unas sobre otras. A lo que queda del palo mayor está atado, como podéis ver, un padre jesuita, alto, flaquísimo. La sotana desgarrada descubre su hombro desnudo. Ahí lo tenéis, que dice: «Señor, os doy gracias por haberme atado así...» Pero ya hablará él. Estad atentos, no carraspeéis y tratad de captar el intríngulis. Porque lo que no entenderéis es lo más hermoso, lo que os parecerá prolijo es lo más interesante y aquello a lo que no le encontraréis ninguna gracia es lo más chusco.

Se va el Anunciador.

EL PADRE JESUITA. ¡Señor, os doy gracias por haberme atado así! Vuestros mandamientos me han parecido a veces penosos, y ante vuestra regla mi voluntad se ha sentido perpleja, insumisa...

Pero hoy no puedo estar más unido a vos de lo que estoy y, por más que examino uno por uno mis miembros, veo que no hay ninguno capaz de separarse siquiera un poco de vos.

Verdad es que estoy atado a la cruz, pero la cruz en que me hallo no está atada a nada: flota en la mar, la mar libre, allí donde se pierden los límites del firmamento conocido, a igual distancia del mundo viejo que he dejado y de otro mundo nuevo.

Todo ha expirado a mi alrededor, todo se ha consumado en este angosto altar que embarazan los amontonados cuerpos de mis hermanas...; porque sin duda era imposible vendimiar sin desorden. Pero, tras el desorden, todo ha vuelto a la gran paz paterna.

Y si por un instante me sintiera abandonado aquí, no tengo más que aguardar el retorno de esa marea indefectible que late bajo mis pies y que me alza en su subida cual si yo mismo formara parte inseparable del gozoso empellón del abismo: de esa ola, la última, que pronto va a llevárseme.

Tomo en mis manos, asumo toda esta obra indivisible que Dios creó a la vez y a la que estoy íntimamente amalgamado, conforme a su santa voluntad, tras haber renunciado a la mía; tomo el pasado que forma con el presente una misma tela inconsútil; tomo este mar puesto a mi disposición, este viento cuyo ir y venir siento en mi propio rostro; estos dos mundos amigos y estas grandes constelaciones que brillan allá arriba en el cielo, para bendecir la tierra deseada que mi corazón intuía allá en la noche.

¡Que la bendición que se derrame sobre ella sea la de Abel, el pastor, y se extienda por sus ríos y bosques! ¡Que la respeten la guerra y la discordia! ¡Que el islam no contamine sus riberas! ¡Que jamás prenda en ella esa peste aún peor que es la herejía!

Me he entregado a Dios y ya ha llegado el día del descanso y la paz, la hora de abandonarme a las ligaduras que me atan.

Lo llaman sacrificio, cuando apenas se trata de un gesto imperceptible ante cada elección. Sólo el mal, en verdad, exige esfuerzo porque va contra la realidad, porque implica desgajarse de las constantes y poderosas fuerzas que de todos lados nos engloban y mueven.

Y ahora, Señor, he aquí la postrera oración de esta misa que celebro mediante el pan que soy yo mismo y el vino de mi muerte tan próxima: ¡Dios mío, os ruego por mi hermano Rodrigo! ¡Dios mío, os suplico por mi hijo Rodrigo!

No he engendrado ningún otro hijo, Señor, y para él soy su único hermano.

Le habéis visto seguir mis pasos y alistarse bajo el estandarte que ostenta vuestro nombre; y que ahora, sin duda porque ha dejado vuestro noviciado, imagina haberos vuelto la espalda y que lo suyo no es esperar, sino conquistar y poseer cuanto abarque..., ¡como si hubiera algo que no os perteneciera y como si pudiera estarse en algún sitio donde no estéis vos... !

Pero, Señor, no es tan fácil huir de vos... Si no va a vuestro encuentro por lo que hay de claro en él, que vaya por lo que hay de oscuro; si no por lo directo, que vaya por lo que en él hay de tortuoso; si no por lo sencillo, por lo múltiple, lo trabajoso, lo complejo. Y si desea el mal, que sea éste de tal naturaleza que sólo con el bien pueda ser compatible; si desea el desorden, un desorden que haga temblar y desmoronarse los muros que lo rodean y le cierran el camino de la salvación; la suya y la de la multitud que de un modo confuso se le asocia. Porque él es de esos que no pueden salvarse sino salvando al mismo tiempo a la masa que tras sus huellas toma forma.

Ya le habéis enseñado a desear... , pero aún ni se imagina lo que es ser deseado.

Enseñadle que vos no sois el único que puede estar ausente. Ligadlo con el peso de ese otro ser bellísimo que sufre su ausencia y que lo llama en la distancia. ¡Haced de él un hombre herido porque una vez en esta vida vio el rostro de un ángel!

Colmad a ambos amantes de un deseo tal que comprometa, con la exclusión de su presencia en los azares cotidianos, la prístina integridad de sus seres y aun su misma esencia, tal como Dios las concibió en el origen en una relación inextinguible.

Y cuando a él no le salgan las palabras, ¡dejadme ser delante de vos el intérprete de sus balbuceos!

ESCENA II

DON PELAYO, DON BALTASAR.

Fachada de una mansión nobiliaria en España. A primera hora de la mañana. Un jardín lleno de naranjos. Bajo los árboles, una fuentecilla de mayólica azul.

DON PELAYO. Ved, don Baltasar: dos caminos se alejan de esta casa. Si la mirada pudiera abarcar éste en todo su recorrido, lo veríais ir derecho al mar pasando por numerosas ciudades y aldeas, subiendo, bajando, como la madeja de hilaza que el cordelero tiende en sus caballetes, hasta desembocar en la costa no lejos de una posada que conozco, medio escondida entre grandes árboles. Que un caballero armado dé escolta por ahí a doña Proeza. Sí: es mi voluntad que sea precisamente ese camino el que la arrebate a mis ojos. Yo, mientras tanto, por ese otro que discurre entre retamas, que serpentea y sube entre peñascos, acudiré allá arriba, adonde me reclama esta blanca llamada de la viuda de la montaña, esta carta que he recibido de mi prima y que veis en mi mano.

Mi señora doña Maravilla no tendrá más cuidado que escudriñar atentamente el horizonte por Levante, a la espera de divisar en él las velas que han de llevarnos a los dos a nuestra gobernación en tierras de Africa.

DON BALTASAR. ¿Vais a partir tan pronto, señor? Después de tantos meses en aquellas tierras bárbaras, ¿abandonáis de nuevo la casa en que crecisteis?

DON PELAYO. El único lugar del mundo en que me siento comprendido y aceptado, sí... Esta casa adonde acudía en busca de silencio y refugio en la época en que era el juez terrible de su majestad, azote de bandidos y rebeldes.

Nadie ama a un juez... Pero yo entendí pronto que no hay amor más grande que dar muerte a los malhechores. ¡Cuántos días he pasado aquí sin otra compañía, de la mañana hasta la noche, que la de mi viejo jardinero, de estos naranjos que yo mismo regaba y de esta cabritilla que no se espantaba de mi presencia, sino que jugaba a embestirme y venía a comer pámpanos de vid en mi mano!

DON BALTASAR. Y ahora tenéis a doña Maravilla... Mucho más para vos que la cabrita...

DON PELAYO. Cuidad de ella, don Baltasar, en este difícil viaje. La confío a vuestro honor.

DON BALTASAR. ¿Cómo, señor? ¿Me vais a encomendar la custodia de doña Proeza?

DON PELAYO. ¿Por qué no? ¿No me habéis dicho que vuestras obligaciones os reclaman en Cataluña? No tendréis que desviaros demasiado de vuestro camino.

DON BALTASAR. Os ruego que me excuséis, pero... ¿no podríais encargar esta misión a otro caballero?

DON PELAYO. A ningún otro.

DON BALTASAR. ¿Por ejemplo a don Camilo, que es vuestro primo y vuestro lugarteniente en la gobernación, y que también está a punto de partir... ?

DON PELAYO. (Con dureza). Partirá solo.

DON BALTASAR. ¿O disponer que doña Proeza os aguarde aquí?

DON PELAYO. No tendré tiempo de regresar por ella.

DON BALTASAR. Pues ¿qué deber tan imperioso os reclama?

DON PELAYO. Mi prima doña Viriana, que se está muriendo sin ningún hombre a su lado. Un hogar noble pero humilde en el que no hay dinero y apenas pan, y donde quedan seis hijas por casar, la mayor de las cuales acaba de cumplir veinte años.

DON BALTASAR. ¿Una a la que llamábamos doña Música porque iba a todas partes con una guitarra que jamás tocaba?... Es que me alojé en esa casa cuando hacía las levas para Flandes, ¿sabéis? Y también por aquellos ojos suyos, inmensos, que te miraban muy abiertos como bebiendo crédulos las maravillas que uno le contaba... Y por sus dientes como almendras frescas que mordían los rojísimos labios... ¡Y por su risa!

DON PELAYO. ¿Por qué no os casasteis con ella?

DON BALTASAR. Soy más pobre que un lobo viejo.

DON PELAYO. Porque todo el dinero que ganas se lo envías a Flandes a tu hermano mayor, el jefe de vuestra casa.

DON BALTASAR. No hay mejor casa entre el Escalda y el Mosa.

DON PELAYO. Bien... Yo me encargo de Música y te confío a Proeza.

DON BALTASAR. ¡Ay, señor! A pesar de mis años, yo también, como vos, me veo más en el papel de esposo de una mujer bella que en el de su guardián.

DON PELAYO. Ni ella ni vos, mi noble amigo, tenéis nada que temer de pasar juntos unos días; estoy seguro. Además, donde esté mi mujer estará siempre su criada negra. ¡Buena es la tal Jobárbara! No está mejor defendido el melocotonero que crece entre chumberas. La espera será corta, además: en seguida dejaré todo en orden.

DON BALTASAR. ¿Y casadas a las seis muchachas?

DON PELAYO. Para cada una de ellas he escogido ya dos posibles maridos y he requerido la presencia de todos mis candidatos. ¿Quién se atrevería a ignorar una orden de Pelayo, el terrible juez? Que ellas elijan y, si no, yo elegiré por ellas: el convento. Bien es cierto que lo tengo tan fácil como el tratante aragonés que acude a la plaza del mercado con seis potrancas jóvenes. Allá se están todas ellas junticas, a la sombra de un frondoso castaño, sin ver al comprador que pasa de una a otra tierna y expertamente, con el freno escondido a la espalda.

DON BALTASAR. (Con un profundo suspiro). ¡Adiós, Música!

DON PELAYO.

Como aún nos queda tiempo, permitidme que acabe de explicaros cuál es la situación en la costa africana. El sultán Muley...

Se alejan los dos.

ESCENA III

DON CAMILO, DOÑA PROEZA.

Otra parte del mismo jardín. Es mediodía. La escena aparece dividida de lado a lado por una especie de largo muro: el seto de un paseo formado por tupidos arbustos. La densa arboleda envuelve todo en sombra, aunque por algunos claros del follaje se filtran rayos de sol que estampan en el suelo manchas ardientes.

Del lado invisible del seto, Doña Proeza, paseando junto a Don Camilo sin que el espectador pueda ver otra cosa que atisbos de su vestido rojo a través de las hojas. Del lado visible, Don Camilo.

DON CAMILO. Agradezco a vuestra señoría que me hayáis permitido despedirme de vos.

DOÑA PROEZA. No ha habido permiso por mi parte, ni prohibición ninguna de don Pelayo.

DON CAMILO. Este seto entre los dos es la mejor prueba de que no queréis verme.

DOÑA PROEZA. ¿No os basta con que os escuche?

DON CAMILO. En mi nuevo puesto no tendré ya ocasión de importunar a menudo a su excelencia el capitán general.

DOÑA PROEZA. ¿Volvéis a Mogador?

DON CAMILO. Es lo mejor de aquello, alejado de Ceuta y de sus covachuelas, y lejos también de esa gran marina azul donde los remos de las galeras no paran de escribir con blanca espuma el nombre del rey de España.

Y lo que más me agrada es esa barra de cuarenta pies que dificulta el acceso a su puerto. Me cuesta de cuando en cuando una barcaza o dos, pero incordia lo suyo a mis visitantes. Ya conocéis el dicho: las visitas me honran, las que no se producen me alegran.

DOÑA PROEZA. Pero eso os priva de recibir refuerzos y suministros.

DON CAMILO. Trato de apañarme sin ellos.

DOÑA PROEZA. Por fortuna Marruecos se halla dividido en estos momentos entre tres o cuatro sultanes o profetas que andan a la greña, ¿no es cierto?

DON CAMILO. Sí lo es. Y me viene de perlas.

DOÑA PROEZA. Nadie mejor que vos para sacar partido de una situación así, ¿verdad?

DON CAMILO. Sí, porque hablo todas las lenguas. Pero... sé en lo que estáis pensando. Aludís a ese viaje de dos años que me llevó a recorrer el interior del país disfrazado de mercader judío. Muchos dicen que aquella aventura fue impropia de un hidalgo y de un cristiano.

DOÑA PROEZA. Pues no, no lo pensaba. Y nadie ha insinuado nunca que fueseis un renegado. Prueba de ello es ese honroso puesto que el rey os ha confiado.

DON CAMILO. ¡Menuda honra! Plantarme como perro encaramado a un tonel en mitad del océano... Pero no ambiciono otro puesto. Aparte de que también son muchos los que dicen, por mi tez algo oscura, que tengo bastante de moro.

DOÑA PROEZA. Yo no. Me consta que venís de muy buena familia.

DON CAMILO. ¡Ahí me las den todas! Todo hidalgo que se precie sabe que no conviene remover estas cosas, que pueden volverse en contra de uno mismo. Teóricamente, claro, porque procuramos removerlas lo menos posible.

DOÑA PROEZA. Sabéis que pienso como vos. Que yo también amo a esa raza peligrosa.

DON CAMILO. ¿Amarlos yo? ¡Ni hablar! Más exacto es decir que no le tengo apego a España.

DOÑA PROEZA. ¡Qué decís, don Camilo!

DON CAMILO. Hay quienes al nacer se encuentran con una posición hecha, engastados y prietos como el grano de maíz en la mazorca compacta: una religión, una familia, una patria...

DOÑA PROEZA. No pretenderéis que son realidades que no os importan.

DON CAMILO. Ya veo: os encantaría que os tranquilizara. Como mi madre, empeñada en que le dijera constantemente lo que quería oír de mí. ¡Cuánto me reprochaba mi sonrisa zalamera por toda respuesta!

He de reconocer que mis hermanos y hermanas no acaparaban de la misma forma sus pensamientos. Murió repitiendo mi nombre. Pero no hablemos de mí, sino de otro sujeto de cuidado: ¿qué me decís del Hijo Pródigo? ¿De verdad os creéis que dilapidó su herencia en banquetes y furcias? ¡Ja! Seguro que se metió en otros asuntillos mucho más apasionantes. Por ejemplo, tratos para poner los pelos de punta con los cartagineses y los árabes... ¡Vamos! Que se jugó la reputación de la familia, ¿entendéis? ¿Creéis que el Padre podía estar pensando en algo distinto de ese hijo querido? Días enteros. ¡Qué remedio!

DOÑA PROEZA. ¿Una «sonrisa zalamera»?

DON CAMILO. Como dando a entender que, en el fondo, los dos estábamos de acuerdo, como si fuéramos un poco cómplices. Un guiño, nada más. Así. Y esto la sacaba de sus casillas. ¡Pobre mamá! Aunque, decidme: ¿quién sino ella me hizo como soy?

DOÑA PROEZA. No es tarea mía reformaros.

DON CAMILO. ¿Qué sabéis vos? Acaso sea la mía corromperos.

DOÑA PROEZA. Difícil lo veo, don Camilo.

DON CAMILO. Será difícil, pero aquí estáis ya vos escuchándome, a pesar de la prohibición de vuestro marido, a través de este muro de hojas. Incluso puedo vislumbrar vuestra orejita.

DOÑA PROEZA. Sé que me necesitáis.

DON CAMILO. ¿Que sabéis que os amo?

DOÑA PROEZA. No he dicho eso.

DON CAMILO. ¿Y no os inspiro demasiado horror?

DOÑA PROEZA. Eso no lo lograréis así como así.

DON CAMILO. Decidme, pues, ser invisible que me escucháis y que unís vuestros pasos a los míos del otro lado de esta fronda: ¿no es tentadora mi oferta?

A la mujer amada brindan otros perlas, castillos... ¡qué sé yo!... Bosques, cien granjas, una flota en el mar, minas, un reino, una vida apacible y honrada, una copa de vino que beber juntos...

Pero yo no os propongo nada semejante... ¡Oyeme bien, porque sé que voy a tocar la fibra más recóndita de tu corazón!..., sino algo tan preciado que bien vale la pena darlo todo para alcanzarlo conmigo y comparado con lo cual desdeñaréis vuestros bienes, la familia, la patria, vuestro nombre e incluso vuestro honor.

¿Qué hacemos aún aquí? ¡Partamos, Maravilla!

DOÑA PROEZA. ¿Y se puede saber qué es eso tan precioso que me ofrecéis?

DON CAMILO. Un lugar conmigo donde no hay absolutamente nada. ¡Nada! ¡Rrrac!

DOÑA PROEZA. ¿Eso queréis darme?

DON CAMILO. ¿Os parece poco una nada que nos libre de todo?

DOÑA PROEZA. Pero, mi señor don Camilo..., ¡yo amo la vida! ¡Amo el mundo, amo España! ¡Amo este cielo azul, el sol radiante...! ¡Amo la suerte que Dios me ha deparado!

DON CAMILO. También yo. España es bella. ¡Dios! ¡Qué gran cosa sería poder abandonarla de una vez por todas!

DOÑA PROEZA. ¿No fue eso lo que hicisteis?

DON CAMILO. Pero se vuelve siempre.

DOÑA PROEZA. Decidme: ¿acaso existe ese lugar donde no hay absolutamente nada?

DON CAMILO. Existe, Proeza.

DOÑA PROEZA. ¿Cuál es?

DON CAMILO. Un lugar donde no hay nada en absoluto; un corazón donde sólo estás tú.

DOÑA PROEZA. Habéis vuelto la cabeza al decirlo para que yo no pudiera leer en vuestros labios que os estáis burlando de mí.

DON CAMILO. Digo que el amor es celoso. ¿Queréis hacerme creer que no sois capaz de entenderlo?

DOÑA PROEZA. ¿Qué mujer no lo entendería?

DON CAMILO. ¿No afirman los poetas que la que ama gime por no ser todo para su elegido? Es preciso que él solamente la necesite a ella. Trae consigo a su amado la muerte, el desierto.

DOÑA PROEZA. ¡Ah! No es muerte, sino vida, lo que yo quiero comunicar al que amo. ¡La vida! Aunque me costara la mía.

DON CAMILO. Pero ¿no sois vos misma más que mil reinos por poseer, más que una América surgida del mar?

DOÑA PROEZA. Soy más, sí.

DON CAMILO. ¿Y puede haber algo comparable a crear una América junto a un alma que está ahogándose?

DOÑA PROEZA. ¿Tendré que dar mi alma para salvar la vuestra?

DON CAMILO. No hay ningún otro medio.

DOÑA PROEZA. Si os amara, me resultaría fácil.

DON CAMILO. Si no me amáis a mí, amad mi infortunio.

DOÑA PROEZA. ¿Cuál es ese infortunio tan grande?

DON CAMILO. ¡Impedidme estar solo!

DOÑA PROEZA. ¿No es eso lo que habéis perseguido vos mismo tenazmente? ¿Qué amistad no habéis desalentado? ¿Qué lazo que no hayáis roto? ¿Qué deber que no hayáis asumido con la sonrisa de que me hablabais antes?

DON CAMILO. Si tan vacío estoy de todo, es para hallarme en mejor disposición de recibiros.

DOÑA PROEZA. Sólo Dios colma.

DON CAMILO. ¡Quién sabe si no sois vos la única capaz de acercarme a ese Dios!

DOÑA PROEZA. Pero yo no os amo.

DON CAMILO. Pues por mi parte, Proeza, voy a ser tan desdichado, voy a cometer tales crímenes que ellos os forzarán a acudir a mi lado; a vos y a ese Dios que guardáis tan celosamente para vos como si sólo hubiera venido por los justos.

DOÑA PROEZA. ¡No blasfeméis!

DON CAMILO. Sois vos quien me habláis de Dios; no es tema que me agrade. Decidme: ¿pensáis que el Hijo Pródigo se arrodilló ante el Padre pidiendo perdón?

DOÑA PROEZA. Así lo narra el Evangelio.

DON CAMILO. Pues yo pienso que fue el Padre quien lo hizo, mientras lavaba los pies llagados de aquel aventurero.

DOÑA PROEZA. Vos también volveréis.

DON CAMILO. Si llegara ese día, ¡no quiero música, ni invitados, ni el ternero cebado! ¡Nada de fiesta! ¡Quiero encontrarlo ciego como Jacob, para que no pueda verme! ¿Recordáis la escena, cuando José hace salir a todos sus hermanos para quedarse a solas con Israel? Nadie sabe lo que pasó entre ambos en aquellos momentos. ¡Pueden dar tanto de sí cinco minutos de agonía... !

DOÑA PROEZA. ¿Tan difícil resulta, don Camilo, ser sencillamente un hombre honrado? ¿Un cristiano fiel, un fiel soldado, un fiel servidor de su majestad, un fidelísimo esposo de la mujer que os habrá elegido?

DON CAMILO. Todo eso es demasiado embarazoso, lento, complicado... ¡Es asfixiante tener a los demás eternamente sobre uno! Verse encerrado siempre en estrecha prisión, rodeado de tanto cuerpo fofo; de todo cuanto nos impide responder a la llamada que sentimos...

DOÑA PROEZA. ¿Cuál es esa llamada irresistible?

DON CAMILO. ¿Acaso no la habéis escuchado también vos? No están mejor preparados los mosquitos para resistirse al éxtasis de la luz que taladra la noche, que el corazón humano para ignorar esa llamada del fuego capaz de abrasarlo. ¡La llamada de Africa!

La Tierra no sería lo que es si no tuviera ese diamante ígneo en su vientre; un cáncer que la roe, un rayo que le devora el hígado... ¡Trébedes atizadas por el viento de los océanos, antro humeante, horno en que viene a arder la basura de todas las respiraciones animales!

No, el mundo no se acaba entre nuestras cuatro paredes. Ya podéis atrancarlo todo, poner en orden vuestra casa, que no podréis excluir a esa gran parte de la humanidad fingiendo ignorarla, a sabiendas de que Cristo murió también por ella.

Ese viento que hace tremolar vuestros árboles y batir vuestras celosías es la voz de Africa, la voz de un continente presa de su eterno suplicio.

Otros exploran la mar... ¿Por qué no voy a poder yo hundirme hasta el límite de lo posible más allá de esa otra frontera de España: hundirme en el fuego?

DOÑA PROEZA. Los capitanes que el rey envía a las nuevas Indias no trabajan para sí, sino para su señor.

DON CAMILO. ¿Qué falta me hace a mí estar pensando siempre en el rey de España? ¿No dicen que está allí donde se encuentre uno cualquiera de sus súbditos? ¡Tanto mejor para él si penetro hasta donde su nombre no puede llegar!

A mí no se me ha dado un nuevo mundo para modelarlo a mi antojo, sino un libro vivo que debo estudiar, puesto que el mando que ambiciono sólo se adquiere a través de la ciencia: un Alcorán con lejanas hileras de palmeras sobre las que campean como un título ciudades de nácar en el límite del horizonte, y cuyas letras son esas gentes de ojos como ascuas que se agazapan en callejuelas estrechas: formas completamente envueltas en ropajes, que no pueden descubrir una mano sin que se les transforme en oro.

Como los holandeses viven del mar, así estos pueblos situados en la frontera misma de la humanidad —no porque más allá de ella no haya tierra, sino porque comienza el fuego— viven de la explotación de las regiones que se extienden al otro lado de ese lago ardiente. Allí voy a forjarme un señorío, un insolente enclave entre los dos mundos, mío exclusivamente.

DOÑA PROEZA. ¿Sólo vuestro?

DON CAMILO. Para mí solo. Un lugar minúsculo donde estaré más perdido aún que la monedilla de oro olvidada en el fondo de un cofre. Un lugar adonde nadie más que vos será capaz de venir a buscarme.

DOÑA PROEZA. Yo no iré a buscaros.

DON CAMILO. Emplazada quedáis.

ESCENA IV

DOÑA ISABEL, DON LUIS.

Calle de una ciudad cualquiera de España. Alta ventana protegida con reja de hierro.

Detrás de la reja, Doña Isabel; en la calle, Don Luis.

DOÑA ISABEL. Juro que no seré la esposa de nadie más que vos. Mi despótico hermano me obliga a abandonar Segovia mañana. Seré una de las damas de honor que formarán la comitiva de Nuestra Señora cuando vaya a la Puerta de Castilla a recibir el homenaje de Santiago. Armaos y haced que os acompañen unos cuantos camaradas valientes... No os resultará difícil raptarme en algún paso entre las montañas, al amparo de la noche y del bosque. Tened mi mano.

Se la da.

ESCENA V

DOÑA PROEZA, DON BALTASAR.

El mismo lugar de la Escena II. Por la tarde. Una caravana se dispone a emprender viaje. Mulas, bártulos, armas, palafrenes, etc.

DON BALTASAR. Puesto que vuestro esposo, señora, ha decidido tan repentinamente confiarme el gobierno de vuestra señoría, a quien tanto respeto, me ha parecido necesario comunicaros antes de partir las cláusulas a que habrá de atenerse nuestro trato.

DOÑA PROEZA. Os escucho sumisa.

DON BALTASAR. ¡Ah! ¡Con qué alivio cambiaría todo esto por la retirada de Breda! Antes que ocuparme de gobernar a una mujer hermosa, preferiría estar al mando de un tropel de mercenarios hambrientos e insubordinados y guiarlos por entre la arboleda hacia un horizonte de horcas.

DOÑA PROEZA. No os aflijáis, señor, y dadme de una vez ese papel.

DON BALTASAR. Leedlo, os lo ruego, y tened la bondad de estampar vuestra firma donde he hecho una señal. La verdad: me he quitado un buen peso de encima redactando mis disposiciones en este documento. En adelante será él quien nos gobernará a todos, empezando por mí mismo.

Encontraréis todo minuciosamente detallado: las jornadas, las horas de ponernos en camino y las de las comidas, y también los momentos en que tendréis licencia para conversar conmigo, pues bien sé que no se debe condenar a las mujeres al silencio. Aprovecharé esos ratos para hablaros de mis campañas, de mis antepasados y de las costumbres de mi tierra de Flandes.

DOÑA PROEZA. ¿Y se me permitirá decir de cuando en cuando una palabra?

DON BALTASAR. ¡Ay, sirena! ¡Demasiado os he escuchado ya!

DOÑA PROEZA. ¿Tan desagradable os resulta pensar que durante unos días mi suerte y mi vida van a importaros tanto como vuestra propia vida, y que estaremos tan estrechamente ligados que a cada instante sentiréis que sois mi único amparo?

DON BALTASAR. ¡A fe mía que nadie os arrancará de mi custodia!

DOÑA PROEZA. Y, en cuanto a mí, ¿por qué habría de intentar huir de vos, si me conduciréis precisamente adonde quiero ir?

DON BALTASAR. Me negué cuando me lo pedisteis, ¡y ahora es vuestro esposo quien me lo ordena!

DOÑA PROEZA. Y si os hubierais vuelto a negar, habría marchado yo sola. Sí... Ya habría encontrado algún medio.

DON BALTASAR. Me disgusta oír hablar así a la hija de vuestro padre, doña Maravilla.

DOÑA PROEZA. ¿Acaso era hombre al que fuera sencillo contrariar cuando quería algo?

DON BALTASAR. No por cierto. ¡Pobre conde! ¡Qué gran amigo he perdido! Aún me resiento de la estocada que me propinó cierta mañana de carnaval... Así empezó nuestra amistad. Me parece estar viéndolo cada vez que miro vuestros ojos. Lo sabéis de sobras.

DOÑA PROEZA. Tal vez no debería deciros que ya he enviado la carta...

DON BALTASAR. ¿Una carta? ¿A quién?

DOÑA PROEZA. A don Rodrigo, por supuesto, para que venga a buscarme a esa misma posada adonde vos me lleváis.

DON BALTASAR. ¿Habéis hecho semejante locura?

DOÑA PROEZA. Si hubiera dejado pasar la ocasión que me brindaba esa gitana que se dirigía directamente a Ávila, donde sé que él vive, ¿no habría sido pecado, como dicen los italianos?

DON BALTASAR. No blasfeméis... Y, ¡por favor!, dejad de mirarme así. ¿No os avergonzáis de vuestra conducta? ¿Ni teméis lo que haría don Pelayo si llegara a enterarse?

DOÑA PROEZA. Me mataría, desde luego. Pero sin apresurarse, como lo hace todo: tomándose el tiempo preciso para pensarlo bien.

DON BALTASAR. ¿Y el temor de Dios?

DOÑA PROEZA. Por Él puedo jurar que no deseo obrar mal. Por eso os lo he contado todo. ¡Ah...! Me ha costado mucho abriros mi corazón, y temo que no hayáis entendido nada de nada, salvo que os aprecio... ¡Qué le vamos a hacer! Ahora la responsabilidad es vuestra. Sois vos quien tiene que defenderme.

DON BALTASAR. Será preciso que me ayudéis, Proeza.

DOÑA PROEZA. ¡Oh! ¡Así sería demasido fácil! Yo no hago nada: aguardo sólo que la ocasión se me presente. Y he sido leal al advertiros que la tregua está rota. Mi defensa es cosa vuestra. Por mi parte, os prevengo de que haré todo cuanto esté en mi mano por escapar de vos y reunirme con Rodrigo.

DON BALTASAR. ¿Queréis hacer algo tan reprobable?

DOÑA PROEZA. No es que lo quiera, sino que lo preveo. Desconfío tanto de mi libertad que, como veis, la he puesto en vuestras manos.

DON BALTASAR. ¿No amáis a vuestro esposo?

DOÑA PROEZA. Sí que le amo.

DON BALTASAR. ¿Y seríais capaz de abandonarlo en esta hora en que hasta el propio rey lo olvida, dejándolo solo en un país salvaje, entre infieles, sin tropas, sin dinero, sin ninguna clase de apoyo?

DOÑA PROEZA. ¡Ay! Es lo que más me duele: la idea de que mi actitud es una traición a África, a nuestra bandera... Pensar que empaño el honor de mi esposo, a sabiendas de que no puede prescindir de mí; que abandono a esos tristes chiquillos que he recogido en lugar de los que Dios no me ha dado, a las mujeres que cuidamos en nuestro hospital, a los pobres y escasos nativos que se han puesto de nuestra parte... Sí, debo reconocer que me parece horrible.

DON BALTASAR. Pues, entonces... ¿qué os arrastra hacia ese caballero?

DOÑA PROEZA. Su voz.

DON BALTASAR. ¡Pero si apenas habéis tenido trato con él!

DOÑA PROEZA. ¡Su voz! La oigo constantemente.

DON BALTASAR. ¿Diciéndoos qué?

DOÑA PROEZA. ¡Oh, señor! Si queréis impedirme que corra hacia él, atadme al menos. No me dejéis esta cruel libertad. Encerradme en un profundo calabozo, tras barrotes de hierro. Aunque... ¿qué cárcel podría retenerme, cuando la de mi propio cuerpo amenaza con desgarrarse? ¡Ay de mí! Y demasiado sólida que es, pues, cuando mi dueño me reclama, retiene contra todo derecho este alma que le pertenece: mi alma, a la que él llama y que es suya.

DON BALTASAR. El alma... ¿y también el cuerpo?

DOÑA PROEZA. ¿Por qué me habláis del cuerpo, siendo como es mi enemigo, el que me impide volar como una flecha hacia Rodrigo?

DON BALTASAR. ¿Pretendéis hacerme creer que para Rodrigo vuestro cuerpo no es más que vuestra prisión?

DOÑA PROEZA. Un despojo que se arroja a los pies del ser amado.

DON BALTASAR. Vamos, que se lo entregaríais si pudieseis...

DOÑA PROEZA. ¿Hay algo mío que no le pertenezca? ¡El mundo entero le daría si estuviera en mi mano!

DON BALTASAR. Id. Corred a reuniros con él.

DOÑA PROEZA. Ya os digo, señor, que he renunciado a mi propia custodia, confiándola a vos.

DON BALTASAR. Esa responsabilidad sólo le corresponde a don Pelayo.

DOÑA PROEZA. Pues hablad con él. Contádselo todo.

DON BALTASAR. ¿Por qué me habré precipitado a daros mi palabra de ser vuestro guardián?

DOÑA PROEZA. ¿Y pues? ¿No os conmueve la confianza que os he demostrado? No me obliguéis a confesar que hay cosas que sólo a vos hubiera podido decir.

DON BALTASAR. Después de todo, me limito a seguir las instrucciones de don Pelayo...

DOÑA PROEZA. ¡Oh! ¡Qué bien vais a guardarme y cuánto os quiero! No debo poner nada de mi parte: puedo confiar en vos. Y dejar que mi espíritu discurra mil argucias para escapar.

DON BALTASAR. Habrá otro guardián que me ayudará y al que no podréis burlar con tanta facilidad.

DOÑA PROEZA. ¿Quién, señor?

DON BALTASAR. El Ángel al que Dios os confió desde que erais una niña inocente.

DOÑA PROEZA. ¡Un ángel contra los demonios! Y, para defenderme de los hombres, una torre como mi buen amigo Baltasar... ¡Torre y Espada de una sola pieza, luciendo esa hermosa barba dorada que delata vuestra presencia desde lejos!

DON BALTASAR. Seguís siendo francesa...

DOÑA PROEZA. Como vos flamenco. ¿A que es bonito mi deje del Franco-Condado? Aunque... La verdad es aquí nos estaban necesitando para que les enseñáramos a ser españoles. ¡Se las apañan tan mal ellos solos...!

DON BALTASAR. ¿Cómo pudo casarse con vos vuestro marido, siendo él ya viejo y vos tan joven?

DOÑA PROEZA. Pues porque yo iba como anillo al dedo a los rasgos de su carácter que él reprimía más severamente y cultivaba en el mayor secreto. Por eso, cuando tuve que acompañar a mi padre a Madrid, donde lo reclamaban los asuntos de su provincia, no tardaron mucho ambos gentileshombres en llegar a un acuerdo: el de que yo amara a don Pelayo nada más presentármelo, por encima de todo y hasta el fin de mis días, tal y como es de ley y deber mutuo entre marido y mujer.

DON BALTASAR. Él, al menos, cumple con vos su parte del trato. De eso no cabe duda.

DOÑA PROEZA. No será que esté sorda para oírselo decir, si me ama. Aunque me lo hubiera confesado en voz muy baja, con una sola palabra, bien fino era mi oído para comprenderlo; bien alerta lo tenía para escuchar la palabra que aguardaba mi corazón.

Muchas veces he creído intuirla en sus ojos, en esa mirada que desviaba cuando la mía trataba de penetrar en ella. O en esa mano que se posaba un instante sobre mi mano...

Pero, ¡ay...! Bien sé que no le sirvo de nada; jamás estoy segura de que merezca su aprobación nada de lo que hago. Ni siquiera he sido capaz de darle un hijo.

A veces trato de pensar que quizá lo que siente por mí es de naturaleza tan sagrada que es menester dejar que exhale su perfume sin turbarlo a copia de palabras... Algo por el estilo me dio a entender en cierta ocasión con su habitual modo de expresarse extraña e indirectamente.

O tal vez es tan orgulloso que, para que le ame, desdeña recurrir a nada que no sea la estricta verdad.

¡Le veo tan poco y me intimida tanto...! Y, sin embargo, durante mucho tiempo no he podido imaginarme sino al amparo de su sombra. Pero, ya veis... : hoy es precisamente él quien me aleja de su lado; no soy yo quien he querido abandonarle.

Sola me tiene casi todo el día en esta casa vacía y oscura que se asemeja a él: pobre, orgullosa, con un sol de justicia reverberando por fuera en sus muros y un delicioso aroma inundándola dentro. Se diría que es su madre quien la ha dejado así, tan perfectamente ordenada, como si acabara de partir hace un instante... Su madre, una gran dama infinitamente noble a quien la nuera apenas se atrevería a mirar a la cara.

DON BALTASAR. Su madre murió al darle a luz.

DOÑA PROEZA. (Señalando la imagen que preside la entrada). Quizá estoy hablando de ésta.

Don Baltasar se descubre respetuosamente. Ambos miran la imagen de la Virgen en silencio. Luego Doña Proeza añade, como dejándose llevar por una inspiración súbita:

Don Baltasar, ¿me haríais la merced de tenerme la mula?

Don Baltasar sujeta la testa del animal. Doña Proeza se encarama a la silla de montar y, descalzándose, pone su zapato de raso entre las manos de la Virgen.

¡Oh Virgen, patrona y madre de esta casa, abogada y protectora de este hombre cuyo corazón conocéis mucho mejor que yo y compañía de su larga soledad! Si no por mí, por él y porque este vínculo entre él y yo no fue designio mío, sino vuestro:

Impedid que yo sea para esta casa, cuya puerta guardáis como divina tornera, un motivo de corrupción, que enfangue el apellido que me conferisteis, que deje de ser honrada a los ojos de quienes me aman.

No puedo deciros que comprendo al hombre que para mí escogisteis, pero sé que sois su madre y la mía.

Por eso, cuando aún estoy a tiempo, con mi corazón en una mano y mi zapato en la otra, en las vuestras me pongo. ¡Virgen madre, os entrego mi zapato! ¡Virgen madre, guardad en vuestra mano mi desdichado pie!

Os advierto que al punto voy a daros la espalda y a actuar contra vos con todo empeño. Pero, cuando trate de lanzarme hacia el mal, ¡que sea cojeando! Cuando pretenda franquear la barrera que vos me habéis tendido, ¡que haya de hacerlo con un ala rota!

Vuestra nuera ha hecho ya cuanto podía hacer. Ahora os toca a vos guardar mi pobre zapatito... ¡Guardadlo junto a vuestro corazón, Madre severa!

ESCENA VI

EL REY, EL CANCILLER.

El Rey de España, rodeado de su corte, en la gran sala del palacio de Belém que domina el estuario del Tajo.

EL REY. Vamos, señor canciller, vos que tenéis ya los cabellos enteramente canos, en tanto que los míos sólo han empezado a agrisarse... ¿No dicen que la juventud es la edad de las ilusiones, mientras que la vejez ahonda poco a poco en la realidad de las cosas tal cual son? Una realidad, por cierto, muy triste: un mundo pequeño y desvaído que se va encogiendo...

EL CANCILLER. Así lo aprendí de boca de mis mayores.

EL REY.¿Que el mundo es triste para quien tiene la vista clara?

EL CANCILLER. No puedo sustentar lo contrario.

EL REY. Pero... ¿puede presumir de buena vista la vejez?

EL CANCILLER. De tenerla bien adiestrada.

EL REY. Adiestrada para ver solamente lo que le conviene.

EL CANCILLER. A ella y a su pequeño reino.

EL REY. El mío es grande, ¡muy grande! Y, aun así, mi corazón, que lo abarca, niega a cualquier frontera el derecho de limitarlo. Hasta el Mar, ese vasto Océano que se abre a mis pies, lejos de imponerle unos límites, me tenía reservados nuevos dominios para colmar ansias tardías de mi alma. ¡Ojalá hallara algo de lo que cupiera decir que no le corresponde al rey de España por derecho!

¿Triste el mundo? ¿Cómo decir sin impiedad que es triste la realidad de cuanto ha salido de las manos de un Dios perfecto? Afirmar algo tan absurdo como que el mundo hecho a su imagen y semejanza es más pequeño que nosotros mismos y que no alcanza a colmar más que una parte mínima de lo que imaginamos... Yo digo que, en efecto, la juventud es la edad de las ilusiones, pero porque imagina menos cosas, infinitamente menos bellas y deseables, de las que en verdad hay, y que los años nos sacan de este error.

Así este mar donde se pone el sol, esta llanura espejeante en donde los poetas veían hundirse cada atardecer entre los bancos de sardinas el quimérico carro de no sé qué ridículo dios, la quincalla de Apolo, fue oteado por la mirada audaz de mis predecesores, que con el dedo señalaron imperiosamente la otra orilla, otro mundo.

Y he aquí que uno de mis súbditos pone rumbo al Sur, redescubre la Tierra de Cam, dobla el aborrecido Cabo, bebe las aguas del Ganges. Y, cruzando mil pasos sinuosos, recala en China y hace suyo un inmenso aleteo de sedas y palmeras y cuerpos desnudos: masas palpitantes de freza humana, más numerosas que los muertos, aguardando el bautismo.

Y otro...

EL CANCILLER. ¡Nuestro gran Almirante!

EL REY. Él vio surgir ante la proa de su nao algo absolutamente nuevo: un mundo de fuego y nieve que salía al encuentro de nuestros estandartes destacando en vanguardia una escuadra de volcanes.

América... ¡Colosal cuerno de la abundancia, cáliz de silencio, fragmento de estrella, enorme arrabal del Paraíso, cuerpo tendido de través sobre un océano de delicias... !

Que el cielo me perdone pero, a veces, cuando, al igual que hoy, desde la ribera de este estuario veo al sol desplegar ante mí una larga alfombra invitándome hacia esas tierras que siento eternamente distantes, me parece como si España, la esposa cuyo anillo llevo, fuera poco en comparación de esa esclava morena, de esa hembra de cuerpo cobrizo que mis capitanes han encadenado para mí allá en la región de la noche.

Gracias a ti, Colón, hijo de la Paloma, mi reino se ha hecho semejante al corazón del hombre: mientras que una parte de él está aquí unida a su presencia física, otra ha encontrado su morada más allá del mar y ha anclado para siempre en esa porción del mundo que iluminan otras estrellas.

¡Mal podía engañarse quien se dejó guiar por el sol! De esas tierras que los sabios de antaño creyeron reino de ilusión y locura saca hoy mi Erario el oro vital que mueve toda la maquinaria del Estado y que hace brotar en todas partes, más prietas que la hierba de mayo, las lanzas de mis tercios.

Para nosotros el mar ha perdido todos sus terrores y conserva tan sólo sus maravillas. Sus bullentes olas son poca cosa para entorpecer el apresurado ir y venir de mis barcos por la gran ruta de oro que une las dos Castillas, llevando unos allí a mis sacerdotes y soldados, y trayéndome otros los tesoros paganos engendrados por el sol; ese sol que, en el cenit de su curso de un océano a otro, se queda inmóvil un momento sobre el nuevo mundo en un instante de solemne duda.

EL CANCILLER. Vuestros súbditos de ayer descubrieron para vos ese reino, majestad, y los actuales tienen ante sí la tarea de conquistarlo y conservarlo.

EL REY. Así es. Pero desde hace algún tiempo no recibo de allí más que nuevas funestas: saqueos, incursiones de piratas, extorsiones, injusticias, exterminio de pueblos inocentes y, lo que aún es más grave, insania de mis capitanes que se reparten mi tierra y luchan encarnizadamente los unos contra los otros: como si Dios hubiera hecho surgir de entre las aguas un mundo para esa nube de sanguinarios mosquitos y no tan sólo para el rey a la sombra pacificadora de la Cruz.

EL CANCILLER. Cuando el amo no está, se alborotan los gañanes.

EL REY. Pero yo no puedo estar a la vez en España y en las Indias.

EL CANCILLER. Que un hombre encarne allí la persona de vuestra majestad; uno solo, por encima de todos, investido de vuestro mismo poder.

EL REY. ¿Y a quién escogeremos para ser Nos mismo?

EL CANCILLER. A un hombre prudente y justo.

EL REY. Cuando los volcanes de mi América se hayan extinguido, cuando sus flancos palpitantes descansen agotados, cuando se haya recobrado del inmenso esfuerzo que acaba de hacerla surgir de la nada, hecha un ascua hirviente, entonces le daré un hombre prudente y justo para que la gobierne.

El hombre en quien me reconozco, hecho para representarme, no es sabio ni justo, sino celoso y ávido. ¿Qué haría yo con un hombre justo y prudente, si no ama a esa América y a esas Indias prodigiosas surgidas en poniente con un amor injusto y celoso? ¿Desprenderme de ellas en premio a su justicia y prudencia? ¿Serán estas virtudes las que lo llevarán a desposarse con una tierra salvaje y cruel, a atraparla entre sus brazos, escurridiza, destilando rebeldía y veneno?

¡No! Habrá de hacerla suya en la perseverancia y en la pasión, en la batalla y en la pura fe.

¿Sabéis de algún hombre sensato que no preferiría lo que conoce a lo desconocido, el huerto paterno a ese semillero caótico?

Pero aquel que yo quiero, en cuanto haya cruzado ese umbral que nadie antes que él franqueó, ha de saber como iluminado por un relámpago que todo aquello es suyo: que esa tierra de cumbres azuladas se alzaba desde mucho tiempo atrás en el horizonte de su alma. Y no habrá nada, en el mapa que se irá desplegando a sus pies, que no reconozca como suyo y que yo no le haya otorgado anticipadamente por escrito.

Para él no habrá distancias en su viaje, ni le preocupará recorrer tierras desiertas pues las verá pobladas ya con las ciudades que allí fundará; ni azares en la guerra, ni complejidades en la política... A lo más, se sorprenderá de tropezar con tantas frívolas resistencias.